7

MI VIDA SIN TI Y UN TROZO DE PAN

PAN SENCILLO SIN AMASADO

INGREDIENTES:

500 g de harina de trigo

300 ml de agua

5 g de levadura seca

3 g de sal

10 ml de aceite de oliva

PREPARACIÓN:

Vierte todos los ingredientes en un bol. Mézclalos bien con una espátula. Tápalo con un trapo y deja que repose toda la noche. Si al destapar la masa te ha quedado algo líquida, añádele harina usando tu propia intuición hasta que encuentres la textura idónea. Pliégala varias veces dándole la forma que deseas. Precalienta el horno e introduce la masa durante 40 minutos a 220 ºC. Sácala. Dale la vuelta al pan de manera que la parte inferior quede hacia arriba y vuelve a introducirlo diez minutos. Cuando saques el pan, da pequeños golpecitos en él, si suena hueco, ya está cocido.

Kaleb les esperaba con los brazos abiertos en el aeropuerto. Al verles salir se abalanzó sobre ambos. Siempre tenía palabras amables para sus cooperantes favoritos. No dejó que Marina cargara con su mochila. Se la quitó de los hombros y caminaron hacia el coche. Enseguida les puso al corriente de todo. Aritz y Ona habían regresado a Mundaka, y Manolo y la cursi cooperante francesa habían compartido habitación los tres meses que habían vivido en la casa de MSF. Samala había sido abuela por décima vez… Marina miraba a través de la polvorienta ventanilla del jeep la bulliciosa Addis Abeba. El colorido paisaje que tan bien conocía. Ese mismo trayecto lo había realizado hacía nueve meses con un bebé en sus brazos. ¿Cómo estaría Naomi? Tal vez había tenido suerte y se encontraba en brazos de una madre adoptiva. Quizás no.

—Arribes tard[53] —dijo Catalina tirando una cerilla hacia el tronco de almendro del horno.

Anna miró su reloj de pulsera, que marcaba las cinco y treinta y uno. Un minuto tarde. No respondió y se puso el delantal… Fue difícil convencer a Armando de que la dejara ir a trabajar de panadera, por el simple hecho de que la panadería pertenecía a su hermana. Armando amenazó con dejarla sin mensualidad, que ya había reducido a quinientos euros. Si empezaba a ganar un sueldo, no tenía por qué pasarle más dinero. Anna volvió a armarse de valor. «Haz lo que tengas que hacer, Armando. A mí ya me da igual. Pero no pienso volar otra vez a Suiza». Y con esta frase Anna salió de casa a sus casi cincuenta años rumbo a su primer trabajo.

—Cati…, aflojá un poco —dijo Úrsula entrando en el obrador.

Y la rutina de siempre, amasar, fermentar y hornear…

Era septiembre, la panadería volvía poco a poco a la tranquilidad y al horario de invierno de ocho a dos. El campanario marcó la una.

—¿Estás segura de que puedes quedarte sola? —preguntó Catalina malhumorada a Anna.

—Confíe en mí, Catalina, mujer…, que la cuenta de la vieja no es tan complicada.

Renegando en mallorquín, salió por la puerta. Prefería a Marina…, qué le íbamos a hacer.

Cuando Anna se quedó sola, al mando de la panadería, no pudo evitar una sonrisa.

No pensó en exceso en esa responsabilidad laboral que tenía por primera vez en su vida, pero lo que sí notaba era que se sentía bien. Así de sencillo. Limpió el interior del horno de leña, minuciosamente, como le había enseñado Catalina. Cuando acabó de limpiar el obrador, salió a sentarse en el banco de piedra. Niebla, como siempre, espatarrada al sol. Úrsula volvía a hacerse cargo de ella. La perra se levantó y puso el hocico en el banco. Anna miró a la perra vieja siempre babosa y, con el dedo índice y cierto asquito, le rascó la oreja.

Marina ya no recordaba lo rápido que transcurrían los días en África. El trabajo era tan intenso que te sumergía en un estado en el que las horas pasaban como segundos. Podía atender a cien mujeres y niños al día. A pesar de unas jornadas laborales de nueve horas, era incapaz de irse a casa sin haber visitado a todas las personas que acudían al proyecto. Había mujeres que esperaban allí sin quejarse hasta seis horas con sus hijos dando vueltas. Y, otra vez, empezaron las noches en las que dormía poco…, buscando soluciones imposibles a la enfermedad de su querido pueblo etíope.

Después de siete días, llegó el domingo, su primer día de descanso.

—¿No es este el camino del orfanato? —preguntó Marina observando los campos de cereales que creyó haber visto nueve meses atrás.

—Sí, creo que sí.

—Quizás siga allí Naomi.

—Vamos si quieres.

Caminaron cinco minutos hasta que encontraron la casucha rosa en la que habían dejado a la niña. Se acercaron a la puerta de entrada. Como la otra vez, estaba semiabierta. Marina llamó con los nudillos y se asomó.

—Ëndemën aderu —dijo Marina alzando la voz.

Enseguida, se acercó la mujer de ojos bondadosos con un recién nacido en los brazos, dándole el biberón.

—Hola —respondió la mujer etíope en inglés.

Marina la reconoció.

—¿Se acuerda de nosotros?

Ella les observó un segundo en silencio. No eran muchos los blancos que se acercaban al orfanato. Los padres adoptantes iban a buscar a sus hijos a las casas de acogida del Estado.

—Sí, me acuerdo… Trajisteis a Naomi, ¿verdad?

—Sí.

El recién nacido que llevaba en sus brazos empezó a llorar.

—¿Sigue aquí?

—Sí… Allí donde la dejaste. En la misma cuna. Id a verla. Voy a intentar dormir a esta bebé que acaba de llegar hoy.

Marina y Mathias caminaron por el estrecho pasillo. En los cuartos, varias cuidadoras daban biberones a los huérfanos. Marina deseó inconscientemente que Naomi la reconociera y llegó hasta la cuna de hierro.

Naomi, sentada, se cogía con sus puñitos a los barrotes de hierro, mirando hacia la puerta de salida, por donde entraba la luz.

—Hola, preciosa —le dijo con dulzura acercándose a ella.

Naomi no alzó la vista ni se movió. Seguía con la mirada fija en los rayos de sol que entraban por la puerta. Marina estiró sus brazos hacia ella y la sacó de la cuna.

—Hola, Naomi —le repitió con voz suave.

La niña rodeó con sus piernas la cintura de Marina. Silenciosa, sin hacer ningún ruido. Sin mirarla.

—Hallo, schönes Mädchen[54] —le dijo Mathias, acariciándole la mejilla.

Cada uno siguió hablando con ella en su idioma, como lo habían hecho cuando esa niña entró en sus vidas. Pero Naomi no parecía reaccionar a ninguna de las palabras. No les miraba. No hacía ningún gesto. Nada.

La cuidadora pasó tras ellos.

—¿Quieres darle el biberón?

—Pues sí. Me encantaría.

Le dio uno de los cuatro biberones que llevaba en la mano.

—¿Puedo dárselo fuera?

Salieron los tres y se sentaron en un banco de hierro que había frente a la fachada.

Naomi abrió la boquita esperando la pequeña dosis de leche que le tocaba cada mañana. Sin cruzar un segundo su mirada con la de Marina. Ni cuando le introdujo el biberón en la boca guardó contacto visual con ella. Se bebió despacito la leche, había aprendido a hacerlo sin prisas. No era solo comida lo que su cuerpo necesitaba, sino esos escasos minutos al día en que otro ser humano tocaba su cuerpo. Inconscientemente, había aprendido a succionar despacio porque solo los barrotes de la cuna la esperaban hasta la próxima toma.

—Naomi —le dijo bajito Marina.

—Es extraño que no reaccione. ¿Quizás no oye? —preguntó Mathias.

Sí oía y no era extraño. Nadie miraba a esos niños y ellos no miraban a nadie. Sus cuidadoras no podían dedicarles el tiempo que deseaban y les daban sus biberones como una necesidad vital y sin el tiempo y el cariño que necesita todo ser humano al crecer.

—Voy a pasear un rato con ella. ¿Te importa que vaya sola? —le preguntó Marina a Mathias.

Marina se incorporó y se la puso en el pecho. Le dio palmaditas en la espalda para que eructara y se fue paseando por el camino por el que habían llegado. Caminaron las dos; seguramente nunca se había alejado tanto de las puertas del orfanato. Marina notó como Naomi apoyaba su cabecita en su hombro y siguió caminado con ella hasta llegar al campo de cereales. Se detuvo y recordó las palabras de Laura: «Los niños, aunque recién nacidos, deben escuchar el sonido de la voz de un adulto en un tono suave. Se acostumbran al timbre de esa voz y escuchar ese mismo tono cada día les proporcionaba seguridad y bienestar. Hay que hablarles de cualquier cosa…».

—Sabes, Naomi, donde yo nací, en Mallorca, tenemos campos de cereales también, como este que vemos frente a nosotras, pero no son campos de teff, son campos de trigo… y a veces, y junto al trigo, nacen unas flores rojas preciosas, salvajes, de un rojo muy intenso…: se llaman amapolas.

Notó que Naomi se movía. Parecía querer cambiar de posición. Se la apoyó en la cadera y ella entrelazó sus piernecitas en la cintura de Marina. Pero no quiso regalarle su mirada.

—Naomi…, mírame, mi niña, por favor.

Pensó que quizás estaba asustada. Pero no lo parecía. Ojalá pudiera saber qué le pasaba a ese bebé de ocho meses que le parecía el bebé más triste que había visto en su vida. No se le ocurría qué más decir. Solo le invadía una sensación de pena inmensa. Empezaba a oscurecer, quizás sería mejor dejarla en su cuna dormida. Caminó despacio mientras otra vez bajito, y como había hecho en los primeros días de su vida en el desierto de Afar, le susurró al oído «A la nanita nana, nanita ella, mi niña tiene sueño, bendita sea…».

Naomi, por primera vez, levantó su cabecita y la miró, reconociendo esa melodía que escuchó en sus primeros días de vida. Sus ojitos marrones se llenaron de pena y, en silencio, como había aprendido a hacer en esos ocho meses de vida, lloró.

Anna llegó el lunes a las cinco y cuarto. Abrió la puerta de la panadería y entró en el obrador. Ese día sería ella la que introdujera las ramas de olivo y los troncos de encina y almendro dentro del horno. Los hizo arder. Catalina entró por la puerta del obrador a las cinco y media en punto. Se sorprendió de que todo estuviera ya en funcionamiento, pero no dijo nada. Anna hizo una mueca simpática y, tras un saludo cordial a esa mujer cascarrabias, empezó a amasar en su segunda semana de panadera. Ya se sabía los nombres de los habitantes del pueblo, del párroco, del alcalde, de la peluquera y sus cinco hijos… Todos echaban de menos a Marina y sus sabios consejos, que, aseguraban, habían mejorado la salud de toda la sierra de Tramontana. Y, como siempre, Anna sentía orgullo de ser la hermana de esa mujer a la que todos halagaban.

A la una, Catalina se marchó. Como era habitual, al ver a Catalina alejarse por la callejuela, Niebla entró en el obrador. Anna, con cariño y ordenándole que saliera, le dio una hogaza de pan duro. Pronto se hicieron amigas las dos. Volvió al obrador y se dispuso a limpiarlo. Oyó el sonido de la puerta cerrarse. Se extrañó. Se limpió las manos de harina en el delantal y salió a mirar quién era. Cuando lo vio y solo en ese momento, se olvidó de esos treinta años que se habían perdido el uno del otro.

Antonio caminó hacia ella; con sus manos fuertes le cogió la cara y sin esperar a su aprobación la besó con violencia. La sentó en la mesa del obrador y le quitó el delantal.

—Antonio, yo…

—Calla —le ordenó en voz baja mientras le desabrochaba el sujetador.

Se besaron apasionadamente. Antonio paró y comprobó el deseo en los ojos de Anna. Ella bajó la mirada con timidez…, sin saber qué decir. Cerró los ojos y dejó que la besara y cogiera las riendas…, ella no se atrevía. Le besó el cuello, luego los hombros, lamió su pecho reconociendo y notando crecer sus pequeños pezones poco a poco, como lo hicieron la primera vez que los tocó. Le hizo sonreír su pecho operado, solo eso. Notó su miembro erecto pero esperó. Anna se excitaba y notaba su corazón latir demasiado rápido. Antonio le acarició los muslos mientras le subía la falda. La tumbó en la mesa, que seguía llena de harina, y, con cuidado, le subió las piernas. Le dejó las bragas puestas y le acarició las ingles. Anna gemía bajito con los ojos cerrados. Sabía que él la miraba y era un sentimiento extraño, de placer y vergüenza, pero deseaba tanto dejarse ir… Notó la libido ahora sí llegar a lo más profundo de sus entrañas. Antonio besó sus rodillas y lamiendo el interior de sus muslos bajó poco a poco, hacia su sexo. Jugó con sus bragas, con su lengua y sus manos, dejando que Anna se excitara cada vez un poco más. Paraba, sin prisas…, y ella dejaba de gemir; entonces él empezaba de nuevo, una y otra vez. Anna se retorció reconociendo el placer.

—¿Y tú? —le preguntó tímida.

Antonio no contestó y le quitó las bragas. Notó el sexo de Anna húmedo pidiendo más y lo lamió mientras escuchaba sus gemidos de placer queriendo estallar. Antonio se incorporó. Él la miró desnuda, frente a él, por primera vez. Se desabrochó el pantalón y acercó el cuerpo de Anna hacia su sexo y, con el deseo reprimido de toda su vida, la embistió. Anna gimió de placer y se ayudó de sus manos para incorporarse y abrazar a ese hombre que tanto había amado y que sentía, en esos momentos, volver a amar.

—He deseado tanto este momento —le dijo Antonio bajito al oído mientras deslizaba sus manos por su espalda—. Mírame, Anna, por favor.

Anna lo miró y Antonio volvió a entrar, ahora con suavidad, dentro de ella.

—No te he olvidado nunca, Anna.

Anna bajó un segundo la mirada. Él acercó sus manos a su rostro, la acarició y la besó.

—Mírame…, nunca, Anna.

—Yo tampoco he…

La besó sin dejarle terminar la frase. Se habían deseado tantos años y se habían esperado pacientes porque ninguno de los dos pensó que ese amor acabaría en la juventud. Tanto el uno como el otro, mientras el obligado paso de los años caminaba por sus vidas, en algún momento pensaron en el reencuentro. Lo percibieron como un sueño imposible. Quizás Anna más que Antonio… Pero él, las pocas veces que volvió a su isla, imaginó cómo sería ese reencuentro si alguna vez acontecía. A ellos no les había separado el desamor, sino el destino.

Antonio cada vez estaba más excitado, cerró los ojos e intentó esperar a Anna, pero no pudo y, abrazándola con fuerza, acabó. Sintiendo todavía los últimos segundos de placer, salió del cuerpo de Anna…, la besó en la boca, en el cuello, y la tumbó, de nuevo, con delicadeza en la mesa; besó su vientre y volvió a bajar, generoso, hacia su sexo.

—No voy a dejarla aquí, Mathias. No puedo. Llevo toda la noche sin dormir. No puedo.

—Pero, Marina, cálmate. ¿Qué estás diciendo? —le contestó Mathias pasándose las manos por los ojos, mirando su reloj de pulsera, todavía bajo las sábanas.

Marina se sentó a su lado con un té caliente en las manos. Eran las cinco de la mañana. Había esperado hasta esa hora para despertar a Mathias.

—Yo… —suspiró—. Nunca he sentido la necesidad de ser madre, Mathias. Lo hemos hablado alguna vez. Nunca, Mathias, y tengo cuarenta y seis años. Pero siento que esta niña forma parte de mí. Me siento culpable de haberla traído a la mierda de mundo este en el que vivimos.

Mathias se incorporó sin querer entender las palabras que le decía su mujer.

—No digas eso.

—Pero es cierto. ¿Qué tipo de vida la espera? Ayer me hubiera quedado con ella toda la noche…, la hubiera traído aquí. Cuando la dejé dormidita en la cuna, ¡me sentí tan mal! Estaría mejor muerta abrazada a su madre. ¿Cuántos miles de huérfanos tiene este país? ¿Y cuántos más va a tener? ¿Tan difícil es parar esto? No la voy a dejar aquí.

—Pero, Marina, ¿qué pretendes?

—No lo sé, Mathias… Adoptarla.

—¿Adoptarla? —repitió Mathias alarmado.

Marina le aguantó la mirada.

—Sí.

Mathias se incorporó. Tardó unos segundos en contestar.

—No entiendo lo que me estás contando y no sé qué decirte.

—Si no quiero que digas nada.

—Ya, pero somos una pareja, Marina. Y, de un día para otro, me estás planteando algo que yo no quiero.

Mathias miró a Marina. La conocía tan bien que sabía que, aunque no se lo dijera, necesitaba que la abrazara, y, a pesar de que no compartía nada de lo que le estaba diciendo, la abrazó.

Marina, cuando sintió los brazos de Mathias protegiéndola, sin ella saber muy bien por qué, se derrumbó y lloró.

—Pero si hemos visto miles de niños en condiciones peores. ¿Qué te pasa? —le dijo secándole las lágrimas.

—Peores quizás, pero no tan solos. No sé qué me pasa, Mathias. Igual es…, no sé.

No se atrevió a decirle el porqué. Se sentía avergonzada, egoísta…, recordando el sentimiento de soledad de su adolescencia. Sola, llorando en silencio a ocho mil kilómetros de su familia. Es verdad que le desgarró el alma separarse de ellos para siempre, pero esos catorce años estuvieron llenos de las caricias de su abuela, de los abrazos de su padre y de la compañía de su hermana. Era consciente de que le faltó el amor de su madre y, aun con el peso de esa falta de amor materna, la maleta invisible que transportaba con ella en el corazón, a todos los países a los que viajaba, seguía cargada del recuerdo de esos años abrazada a esos tres seres humanos. Y pensar que esa niña que ella había traído al mundo no tendría nada por su culpa, ni esos catorce años de cobijo, le rompía el corazón.

Cada día, hasta que llegó diciembre, fue a darle el último biberón. Empezaba la jornada laboral a las siete de la mañana y a las cuatro de la tarde Kaleb, que vivía cerca del orfanato, la llevaba hasta allí. Habló con las cuidadoras, que estaban encantadas de tener una mano más, previo consentimiento del funcionario que gestionaba el orfanato local y a quien Marina solo vio tres veces en esos tres meses. Era un tipo larguirucho de mediana edad, orgulloso y educado, que solo dio facilidades a la médica europea que ayudaba por las tardes. El funcionario le explicó el procedimiento de adopción que Marina debía llevar a cabo. Complicado si era una mujer europea, ya que debía hacer toda la tramitación de adopción desde España. Mathias la acompañaba los domingos sin tomarse realmente en serio los deseos de su mujer.

A los dos días, Naomi ya reconocía a Marina y nada más oír su voz la miraba. A la semana, con sus manitas se levantaba de la cuna y flexionaba las piernas para que la cogiera; a las tres semanas, lloraba cuando la dejaba en la cuna y tenía que volver a cogerla en sus brazos y pasearla, de nuevo, por el camino de tierra hacia los campos de cereales…

Amantes. Ocultar esa relación fue sencillo. Tenían la casa encima de la panadería y hasta finales de diciembre Marina no volvería. Antonio, cada día, salía del taller a las dos menos un minuto, con casco y a todo gas, y a las dos y cuarto se plantaba en Valldemossa, previo saludo al policía local, que también era motero y hacía la vista gorda a los excesos de velocidad de Antonio… En ese pueblo se multaba a los guiris, y punto. Anna tenía siempre la comida preparada. Comían tranquilos cuando Antonio quería, claro. Porque Antonio seguía siendo el miura de los diecinueve. Sí. Cómo describirlo sin que parezca vulgar: era un guarro, pero un guarro en el buen sentido de la palabra. De esos hombres que, cuando estás comiendo tranquilamente la manzana del postre y sin venir a cuento, atraviesan tu escote con la mano y te agarran el pecho y te levantan de la silla, te llevan hasta la pared comiéndote la boca, te bajan las bragas de la forma más salvaje, y te empotran bien. Sin olvidarse de ti, claro. Se lo curran para que ese sexo salvaje te excite tanto como a ellos. Más o menos como lo que hizo el primer día en la mesa cubierta de harina con Anna, pero subiendo el tono cada día un poco más. Habían roto dos platos, una botella de vino y casi la ventana…

No fue difícil engañar a Armando. Anna le dijo que se quedaba en la panadería preparando la masa de los panes del día siguiente y que el fermentado era importante y debía revisarse que la masa subiera correctamente. A Armando ya todo le daba igual.

Septiembre, octubre, noviembre, diciembre… fueron los meses más de verdad, más divertidos, más apasionados en toda la vida de Anna. Sin duda, lo fueron.

El 22 de diciembre, Marina y Mathias volvían a la isla…

—¿Y ahora qué, Anna? ¿Voy a estar un mes sin verte? ¿Qué vas a hacer en fin de año? ¿Tomarte las uvas con tu maridito, como si nada pasara, y desearos un feliz 2011? —le preguntó Antonio—. Es que me toca los huevos, Anna.

Anna no contestó. Habían evitado el tema y vivían sus días dentro de esa casa como si fueran una pareja normal.

—¿Te acuestas con él?

Anna se violentó. Acababan de hacer el amor. No era el momento de hacer esas preguntas. Se incorporó y le miró a los ojos.

—No, Antonio. No me acuesto con mi marido. Ya te lo he dicho. Nunca —le dijo sincera, mirándole a los ojos, que por primera vez sintió inseguros.

Y no mentía, no tenía ninguna relación con su marido. Hubo ese intento nefasto que duró un par de meses, pero Anna, al contrario de lo que pensaba, en vez de sentirse más cerca de él, empezó a sentir repulsión… y ya nunca más.

—Hace años que no me acuesto con él. Créeme, por favor.

Y Antonio la creía, pero, a medida que su relación avanzaba, el simple hecho de que su marido compartiera la cama con ella le molestaba.

—Quiero…, quiero estar contigo siempre, Anna.

Guardaron silencio. Anna lo deseaba tanto como él. Pero ¿qué se supone que debía hacer? Y no era solo Antonio. Era Anita. Anita y su búsqueda de identidad, porque desde que había empezado el curso volvía a ser la niña taciturna y solitaria de siempre, unos días bien, otros mal, otros se aislaba, otros chillaba, otros compartía.

—¿Y qué hago, Antonio? ¿Echo a mi marido de casa, que en estos momentos no tiene dónde caerse muerto, y te vienes a vivir con nosotras?

—Vente a vivir a S’Estaca conmigo. Ya sé que es pequeña mi casa y húmeda…, pero suficiente.

—¿Y mi hija? Es una tiarrona que me saca una cabeza… No va a venir a vivir con nosotros. No querría.

—Lo único que sé es que yo no tengo ganas de seguir escondiendo mi relación contigo. No quiero, Anna. No tenemos edad, ni tú ni yo. Y otra cosa, Anna, tienes que aprender a ser tú misma. A tomar tus propias decisiones. A no tener miedo al qué dirán. A que te importe una mierda lo que piensen tus amigas del Club Náutico —dijo firme y con cierta dureza, sin levantar la voz.

Anna no sabía cómo contestar a todo aquello. Era consciente de que tenía razón y que guardar las apariencias era algo que había aprendido desde bien pequeña.

—Perdona, no quería decir eso —añadió Antonio acercándose a ella y besándole los labios—. Solo piensa en ello, por favor… Entiendo que lo que te propongo no es fácil para ti y sé que ahora viene la Navidad y hay que estar con la familia…, y yo también tengo que ver a mis primos y a sus hijos, y a los tíos, y están las comidas y las cenas y los regalos…, como todos. Si estuviera mi hija aquí, yo también querría pasarlo con ella, pero…, Anna —le dijo besándola—, aunque lo de que vivamos juntos es un sueño difícil, lo sé…, empecemos por pasar el fin de año juntos en S’Estaca, en la fiesta de cada año, con mis amigos y mis vecinos, y durmamos, por primera vez, juntos en mi casa, sin prisas y sin escondernos. Al día siguiente nos apiñamos en el brasero a comer sardinas frescas. Después de todo…, nos lo merecemos, Anna, ¿no crees?

—Cuca y Curro han organizado una fiesta de fin de año en su casa —le dijo Armando el 25 de diciembre en la comida de Navidad mientras cortaba un trozo de pavo.

Anna no contestó. Armando tampoco esperaba una respuesta. Simplemente irían.

—¿Tienes la maleta preparada? —le preguntó Anna a Anita.

—Sí —le dijo Anita sonriendo—. Papá, necesito algo de dinero.

—Pues no hay —le dijo sin mirarla.

—Yo tengo algo. No te preocupes —contestó su madre.

—Mira que hemos viajado con tu padre, pero a Alemania no hemos ido nunca.

—Me ha dicho Pippa que Heidelberg es uno de los pueblos más bonitos de todo el país.

—Estoy orgullosa de ti. Yo a tu edad no me atrevía a dar la vuelta a la esquina —dijo Anna acariciándole el pelo a su hija—. Qué bien te queda el corte de pelo que te has hecho.

Lo primero que hizo Marina al entrar en su dormitorio de Valldemossa fue colocar una foto enmarcada que Kaleb había tomado de los tres. En ella, Mathias pasaba su brazo por el hombro de Marina, que tenía en su regazo a Naomi.

El padre y la madre de Mathias, su hermano con su novia turca embarazada y el hijo de su exmujer volaron de Berlín a Mallorca el 26 de diciembre para quedarse en Valldemossa hasta el 6 de enero. Los padres de Mathias se hospedaron en el hotel de Gabriel e Isabel, y su hermano, su novia y su hijo, en la despensa reconvertida en dormitorio.

Fue un diciembre apacible donde el sol salió cada día y no bajaron de los doce grados. A la familia de Mathias les hacía una ilusión tremenda celebrar la entrada de año participando de la tradición española de las uvas. En un principio, pensaron en celebrarlo en casa, pero Marina creyó que lo pasarían mucho mejor en el bar del Tomeu, junto con todos los habitantes de Valldemossa, engullendo las doce uvas frente al televisor según daban las doce campanadas de la Puerta del Sol de Madrid, y pasando los minutos previos como todas las familias españolas: que si pelamos las uvas, que no, que a mí me gustan con piel, que si el anuncio más caro del año, que son los cuartos, no, todavía no, callaos niños, coño, que se nos van a pasar las campanadas…

El 31 de diciembre siempre es mejor vivirlo entre amigos o, por supuesto, con el verdadero amor de tu vida.

Y llegó el 31… y la fiesta de Cuca y Curro.

Armando se hacía el nudo de la corbata. Anna se puso un vestido negro ajustado al cuerpo y con la espalda descubierta que se había comprado en Cortana y que tenía ya unos años, pero seguía pareciendo nuevo y le hacía una figura bonita. Se metió en el lavabo. Cerró la puerta, se miró en el espejo y tomó aire. Antonio la esperaba en una hora en la rotonda de Palma y de allí se irían a S’Estaca.

No se había atrevido a decirle a su marido que no asistiría a la fiesta de sus amigos. Pensó que mejor a última hora. Durante la semana previa, buscó las mil mentiras que podría contarle a Armando hasta que encontró la mejor.

—Anna, vamos, que llegaremos tarde —dijo Armando llamando en la puerta del lavabo.

Anna se volvió y notó que el corazón se le aceleraba. Una cosa era ocultar la relación en el silencio y otra mentir. Anna abrió la puerta del lavabo y forzó una sonrisa a su marido. Armando cogió las llaves del coche y, juntos, salieron del dormitorio. Bajaron las escaleras. Armando iba apagando las luces tras de sí. Cogieron los abrigos y se los echaron a los hombros.

—Iremos en tu coche mejor. Va a haber controles en cada esquina.

—Armando.

Miró a su esposa.

—No voy.

—¿Cómo que no vas? ¿Que no vas adónde?

—No voy a ir a la fiesta de Cuca y Curro.

—Pero ¿qué dices? —lanzó Armando en tono despectivo.

—Me voy a pasar el fin de año con mi hermana a Valldemossa.

—¿Qué?

—Sí. Me ha invitado a su casa y… puedes venir si quieres —dijo Anna insegura, bajando la mirada.

Armando rio irónicamente.

—No digas tonterías y sube al coche.

—Sabía que te enfadarías y… Me lo propuso ayer. Por eso no te he dicho nada antes.

—Mira, Anna. Tú te vienes a la fiesta y después de las uvas te vas donde te dé la gana —le dijo subiendo el tono de voz.

—No. Lo siento —le contestó bajito Anna.

—Anna, por favor, sube al coche —le ordenó tajante.

Armando abrió las puertas de su coche. Anna no le siguió.

—Anna, sube.

—De acuerdo. Pero me voy después de las uvas. Cogemos los dos coches entonces —le contestó Anna sacando las llaves del BMW de su bolso.

—Cogemos los dos BMW y luego ya veremos si te vas —dijo Armando entrando en su coche y dando un portazo.

Anna se subió a su BMW. Nerviosa, condujo detrás de su marido odiándose a sí misma. Llegaron a la mansión de Cuca y Curro. Había ya más de veinte vehículos en el jardín. La fachada de la mansión había sido decorada con unos rótulos de neón rojo que rezaban en inglés: «Happy New Year».

Armando aparcó y bajó. Anna aparcó tras él. Apagó las luces del coche. Observó a Armando saludar a Xesca y a su marido, que iban acompañados del profesor de yoga de Cuca y su nueva novia, una joven extranjera, lánguida y vestida con un sari naranja, que creyó conocer.

Anna puso la mano en el contacto dispuesta a sacar la llave. Pensó que Antonio ya estaría esperándola en la rotonda de Palma. Sentía rabia hacia sí misma. Lamentó ser cobarde, como lo había sido toda la vida. Volvió su mirada de nuevo hacia su marido. Gesticulaba sonriente en exceso, intentando disimular su estado de ansiedad que, evidentemente, sabía toda la isla. Armando y Xesca le hicieron un ademán a Anna para que saliera del coche. Y entonces vio esa falsa apariencia en la sonrisa de su marido y el cinismo en el gesto de su amiga.

«Después de todo lo que nos ha pasado, nos lo merecemos, Anna. ¿No crees?». Las palabras de Antonio golpearon su mente.

Puso la marcha atrás. Suspiró y apretó el acelerador. El coche derrapó y, sin pensarlo, giró el volante y salió de la mansión de sus amigos. Hacía un cuarto de hora que Antonio esperaba. Aceleró todo lo que pudo hasta llegar a la plaza España, donde habían quedado. Lo vio, sentado en la moto, mirando su reloj de pulsera. Anna hizo sonar el claxon. Él se incorporó con una sonrisa. Aparcó el BMW detrás de la moto. Sin apagar las luces, bajó del coche, dejó la puerta abierta y se abalanzó sobre él. Y, esta vez, fue ella quien le comió la boca, sin que le importaran una mierda las miradas ajenas.

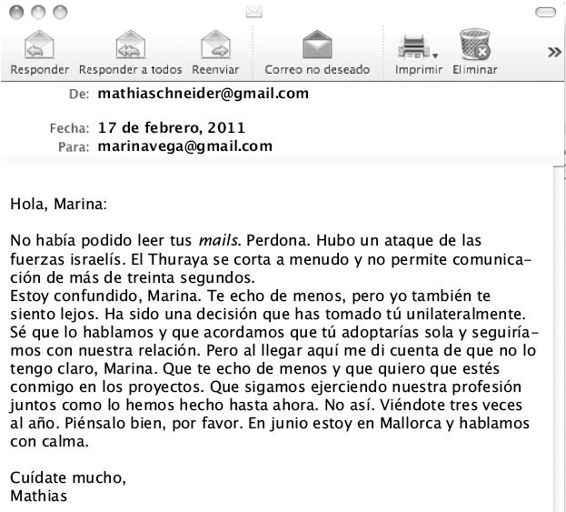

—Marina, yo no quiero ser padre. No lo siento. Y menos de un bebé que no es mío —se desahogó—. Es que me siento un cretino siendo sincero, sabes, porque sé que no hablamos de ti, hablamos de Naomi… Pero he de serte sincero. No quiero. Lo siento.

Marina había llamado por teléfono al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales para informarse de los trámites de adopción internacional. Dio su nombre para participar en la primera charla explicativa que se llevaba a cabo a mediados de enero en Palma.

—¿Qué hago, me quedo aquí en Mallorca y te acompaño a la charla de adopción? No voy a ser feliz así. No lo seré. Es que a mí me gusta la vida que tenemos, Marina. Me gusta mi profesión. Y la veo incompatible con criar a un niño. Pero ¿tú de verdad lo tienes claro? Vas a dejar MSF.

Marina asintió. Lo tenía muy claro. Era la decisión que tomaba con más seguridad en su vida. Y lo cierto es que en esos momentos, en vez de estar en Mallorca pasando las fiestas con sus amigos de Valldemossa, con la familia de Mathias, donde de verdad deseaba estar es en ese humilde orfanato junto con Naomi.

Esa era su primera crisis de pareja y tenía difícil solución. Formaban un buen equipo. Se querían. Se respetaban. Pero la vida les ponía la primera prueba. Después de mucho hablar, decidieron que seguirían con su relación, pero Mathias volvería a su profesión de cooperante y Marina empezaría como madre soltera los trámites de adopción de esa niña etíope a quien había dado la vida.

Anna abrió los ojos. Antonio seguía dormido sin que el sol de la mañana de su humilde casita de pescadores ni el sonido de las olas que rompían a pocos metros de donde dormían, le molestaran. Se quedó mirándolo…, enamorada.

Su bolso estaba en el suelo. Sacó el móvil, que había silenciado. De su marido, ni rastro, solo un mensaje de Anita:

«Feliz año, mamá. Gracias por dejarme venir a Alemania. Me encanta este país. Te quiero mucho».

Te quiero mucho…, eso es lo que le había escrito su hija. Nunca le había dicho esas palabras y fueron un regalo precioso en el primer día del año.

Los brazos de Antonio rodearon su cuerpo.

—De aquí ya no te escapas nunca —le amenazó cariñoso, besándole la espalda y trempao (sin pretender ser vulgar, porque trempao era el estado natural de Antonio, para qué nos vamos a engañar).

—Hoy mando yo… —le dijo Anna, cariñosa, volviéndose hacia él y besándole en la boca—. Hoy lo hacemos poco a poco…, que a mí también me gusta así.

Y ese 1 del 1 de 2011 hicieron el amor poco a poco, se desearon, y se abrazaron y se miraron a los ojos queriéndose cada segundo un poquito más, y se juraron amor eterno…

Pero la vida no es como uno quiere que sea, sino como es, y la vida, a veces, puede ser muy puta. Ese día fue cuando Antonio, jugando con el pecho de Anna, encontró el trocito de muerte que se la llevaría, para siempre, un año más tarde.

La charla informativa sobre adopción tenía lugar en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ubicado en el mismo edificio que el Registro de la Propiedad. Marina caminó decidida hacia el interior con el DNI en la mano y se lo entregó al segurata atontao de la última vez.

Aguardaban en el pequeño hall de entrada un matrimonio anodino y una mujer sola, que desprendía tristeza por cada poro de su piel. Saludó brevemente y hubo un murmullo de bienvenida conjunto, devolviéndole el saludo, pero evitando cruzar miradas.

Apareció una funcionaria que se presentó brevemente y les condujo a una estancia pequeña y funcional con diez pupitres individuales dispuestos en forma de círculo, una pizarra blanca, una mesa de oficina y un proyector.

Se llamaba Marta. Era psicóloga y pedagoga y, desde hacía diez años, encargada en el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de las adopciones en Mallorca. Ella les acompañaría en lo que, avisó en el primer minuto de su intervención, sería el larguísimo proceso de adopción.

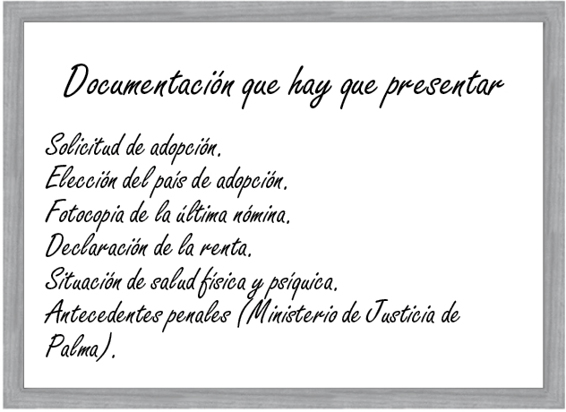

La charla que se disponía a dar la había repetido unas cien veces desde que la hicieron funcionaria del Ayuntamiento de Palma. Y, sin dejar de ser amable, fue clara y rápida. Se acercó a la pizarra, cogió un rotulador y escribió:

— Adopción internacional

— Adopción nacional

— Adopción de pasaje verde

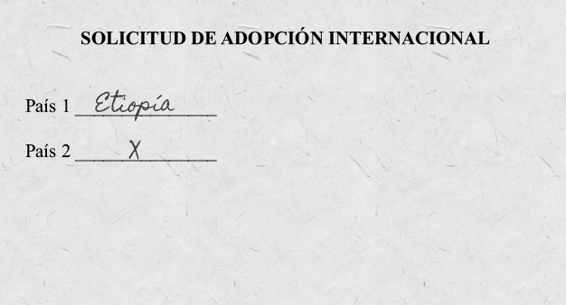

Les explicó que eran tres procesos de adopción muy diferentes y preguntó a las familias qué tipo de adopción deseaban llevar a cabo. El matrimonio anodino quería adoptar un bebé en el extranjero, en China, preferentemente, aclaró la mujer. La madre soltera regordeta explicó que no le importaba tener un hijo con necesidades especiales, adoptaría con el llamado pasaje verde. Marina, sin dar explicaciones de su relación con Naomi, dijo que adoptaría en Etiopía.

—Si tenéis claro que queréis adoptar en Etiopía o en China, podéis escribir únicamente un país. Pero tenéis la opción de elegir dos países. Yo, personalmente, os aconsejo que indiquéis dos.

Dirigió su mirada hacia la mujer casada y continuó:

—El gobierno chino lleva una generación sin mujeres…, las que fueron dadas en adopción en masa hace diez años, y han parado esas facilidades que ofrecían tiempo atrás.

Marta se entretuvo hablando sobre algunos de los veinticuatro países con los que España tenía un convenio de adopción. Un proceso de adopción de un niño chino era muy distinto al de los procesos de adopción de un niño etíope.

Cogió el rotulador y volvió a escribir en la pizarra:

Cuando Marta colocó un punto y final tras las palabras «antecedentes penales», Marina y el resto de los presentes se sorprendieron. Pero nadie osó preguntar y aguardaron a la aclaración de la psicóloga.

Marta explicó en orden los puntos escritos en la pizarra. Informó sobre el nivel económico mínimo exigido por el gobierno español para adoptar: las parejas sin hijos debían ganar veinticuatro mil euros netos al año; las parejas con un hijo, veintiocho mil euros; con dos hijos, treinta y dos mil euros netos, y las familias monoparentales, dieciocho mil euros. Marina llegaba a esa cifra. Respiró tranquila.

Habrían de ir a la Seguridad Social a hacerse un chequeo general físico y psíquico. Por último, para conseguir el informe de antecedentes penales, debían dirigirse al Ministerio de Justicia y pedir el Modelo 790. Nadie preguntó nada. Obedecerían, y punto. Si había que certificar que uno no era un delincuente…, pues se hacía.

—Cuando me hayáis entregado toda la documentación, empezaremos el curso de formación en grupo para padres adoptantes. Luego pasaremos a la formación individualizada y a una última entrevista personal en vuestra casa, en la casa donde se hospedará vuestro hijo. Una vez se haya acabado el curso, se redactará el llamado certificado de idoneidad. Aproximadamente, todo el proceso dura nueve meses.

Marta sorbió agua de un botellín de plástico.

—Si el equipo psicosocial mallorquín considera que sois idóneos para la adopción…

Marta se detuvo un segundo, sabía que sus siguientes palabras herirían a las cuatro personas que tenía frente a ella.

—Una vez tengáis un certificado de idoneidad positivo…, deberéis esperar entre dos y nueve años para tener a vuestro hijo en casa.

Marina sintió un golpe seco en el corazón. No miró a ninguno de los allí presentes, pero estaba segura de que todos ellos sentían la misma honda angustia que percibía Marina en esos momentos. ¿De dos a nueve años? Aquello no tenía ningún sentido. Con algo de suerte, en 2014 Naomi llegaría a Mallorca. ¿Qué haría esa niña todo ese tiempo en ese humilde orfanato? El golpe seco se añadió a la pena.

—Yo tengo que ser sincera. No puedo engañaros… —dijo amable.

Marta repartió un sobre marrón a los cuatro asistentes.

—Aquí encontraréis la solicitud y los demás documentos que necesitamos antes de empezar el curso de adopción.

A las cuatro menos un minuto, se despidió y se fue rauda por la puerta. Su hija biológica salía en veinte minutos de la guardería. Marta entró en el ascensor con prisa, con tal mala pata que en esos momentos el segurata de chaleco naranja con cara de atontao salía de él, sorbiendo café en un vaso de plástico. El choque de los dos funcionarios hizo que el café se desparramara por el traje de chaqueta de Marta, que, mirándose la camisa y mirando al segurata con cara asesina, y sin levantar la voz, le dijo: «Tu ets imbécil o què? Has vist quina taca m’has fet!!»[55].

Se sentó en la cama y acomodó los cojines. Abrió el sobre marrón que les había repartido la psicóloga y sacó los cien folios que contenía. El encabezado del primer folio rezaba:

Recordó la frase de la psicóloga: «Os aconsejo que indiquéis dos países de adopción».

En otro folio estaban escritos por orden alfabético los veintiséis países con los que el gobierno español había firmado un acuerdo de adopción: Bolivia, Bulgaria, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, China, El Salvador, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Honduras, India, Kazajistán, Madagascar, Mali, México, Nicaragua, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam.

Revisó los requisitos de cada país. No todos permitían adoptar a madres solteras. Como familia monoparental, podía adoptar en Rusia, en China, en Perú. Dejó de mirar el listado. ¿Para qué? Ella no tenía otra intención que ser madre de esa niña que había traído al mundo.

Cogió un bolígrafo y escribió:

En el último folio grapado se detallaba el importe que debía pagarse a los países de origen. Para adoptar un niño ruso había que entregar al gobierno ruso treinta mil euros. Un niño chino, cinco mil. Los países latinoamericanos oscilaban entre los siete mil y los nueve mil euros. Marina debería pagar a Etiopía diez mil euros. «Barato-caro»: estos dos adjetivos calificativos que sonaron en su mente le parecieron obscenos…, pero, en definitiva, la cruda realidad era que adoptar un niño ruso era tres veces más caro que un niño etíope y seis veces más caro que un niño chino.

Acabó de rellenar los datos y metió de nuevo los folios en el sobre marrón. Abrió el cajón de la mesilla y lo dejó encima de la Moleskine y el fonendoscopio.

Se tumbó en la cama y se tapó con las mantas de lana de Lola; apagó la luz de la mesilla y miró a través de la ventana. Un cirro cruzaba la luna… «De tres a nueve años…». Con lo fácil que sería coger un vuelo a Addis Abeba y en tres días tener a Naomi en sus brazos.

El compresor presionó la mama derecha. La prótesis de silicona entorpecía la visibilidad sobre la glándula mamaria. La enfermera volvió a descomprimir. Recolocó el pecho de nuevo estirando las mamas como si quisiera extraerlas del cuerpo, y el compresor volvió a bajar. Anna sintió dolor.

—Contenga la respiración, por favor.

Marina entró en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de Palma. Ocho funcionarios tecleaban en sus pantallas. Solo uno de ellos atendía a un ciudadano. Marina se acercó al policía sentado tras un mostrador.

—Buenos días. Vengo a pedir —inconscientemente bajó el tono de voz— el documento de mis antecedentes penales.

—Su DNI, por favor.

Marina extrajo su DNI del bolso y se lo entregó.

El policía tecleó en su ordenador. Esperó y le sacó un papelito con un número impreso.

—Espere en la sala.

Marina se sentó en la sala de espera. Apenas un segundo después apareció su número en la pantalla. Se sentó frente a una funcionaria a quien explicó brevemente su historia. La funcionaria tecleó en el ordenador y leyó en silencio.

—Aquí me consta que usted residió en Estados Unidos durante un período de quince años.

—Sí.

—Pues deberá dirigirse a la embajada americana en Madrid y pedir que nos envíen su ficha de antecedentes penales de esos años. Desde aquí no podemos hacer nada.

Estaba sola en el obrador limpiando los últimos resquicios de harina. Se sentía molesta, enfadada, por lo que empezaba a pensar que era un proceso absurdo. Debía viajar a Madrid… El proceso de adopción no había ni empezado y ya se estaba impacientando. ¿Qué significaban todos esos papeles que le pedían? Y no solo los antecedentes penales, era el informe psiquiátrico al que debía someterse, las enfermedades que había padecido en su vida, los euros que tenía en el banco. ¿Acaso preguntaban todo aquello a las madres que concebían a sus hijos en sus vientres? Como ginecóloga que era, podía asegurar que había sacado niños de vientres de mujeres totalmente ineptas para la maternidad. Aquello era una invasión a su intimidad que no esperaba. Marina no imaginó hasta qué punto el equipo del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales invadiría su intimidad para asegurar la vida de Naomi.

—¿Hola? —se oyó desde la puerta de entrada.

—¿Anna? —le dijo Marina reconociendo la voz de su hermana.

Habían hablado por teléfono el 2 de enero. Anna llamó a casa de Úrsula para desearle un feliz 2011 a su hermana. Y estuvieron media hora contándose la vida. Pero esa vez fue Marina la que no paró de hablar de su futura maternidad y de sus planes de, quizás, quedarse a vivir en Mallorca.

Anna entró en el obrador. Marina se acercó a ella y la besó.

—¿Ya volvió Anita?

—Sí… Ya está haciendo planes para irse a Berlín todo el verano a aprender alemán y ha venido con unas ideas rarísimas de que… quiere ser disc jockey y de que en Alemania se puede estudiar una carrera de técnico de sonido…, y está con eso todo el día. —Anna arqueó las cejas y siguió—. ¿Tú te imaginas si le llegamos a decir a mamá que queremos estudiar para ser pinchadiscos?

—No me lo puedo imaginar, no —contestó notando que su hermana hablaba rápido y más de la cuenta.

—¿Estás bien?

—¿Te importa que vayamos arriba y hablamos tranquilas?

A Anna le gustó volver a ver el salón. Se sentaron en el sofá.

—Cuéntame —le dijo Marina preocupada.

Anna sacó las mamografías del bolso. Marina las reconoció enseguida y sintió cómo se alteraba.

—Me hacen la biopsia pasado mañana.

Marina cogió la mamografía y, enseguida, vio el nudo blanco.

—Puede ser un quiste. Tranquila. Espera a ver los resultados —contestó.

Marina miró a su hermana mayor. Siempre había sido así… Ese era el rol que habían desempeñado en esa relación de hermanas. Entendió sus palabras sin que Anna se las dijera… «Cuídame, si algo me pasa, por favor».

—Quizás no sea nada, Anna. Tranquila. Espera a ver qué pasa.

—Hello! —una voz masculina se oyó desde la panadería.

Marina miró la hora.

—Son las dos y cinco… La panadería está cerrada no tenemos por qué bajar.

—Hello!!! Anyone there? Loula!!! Cata!!! Houla, hola. Are you there?

—Vamos. Si no hay nada más que contar. Ya le atiendo yo. Echo de menos el oficio de panadera… y los guiris me hacen reír siempre.

—Pues, Anna, vente a ayudarnos… Yo nunca te he dicho que no vinieras.

Se incorporaron las dos. Marina le pasó el brazo por los hombros a su hermana.

—Estoy aquí para todo. Pero no sufras hasta que no te den los resultados.

—Gracias, Marina… —Bajó la mirada, otra vez.

—Hello!!! Anyone there? Maruia Doloures!!! Catalaina!!! Houla, houla. Are you there?

—Yanqui pesao de la costa este —auguró Marina reconociendo el acentazo del cliente.

Cuando vieron al americano que tenían ante sus ojos se quedaron mudas. Estupefactas. Atónitas. Anonadadas y al unísono se sonrojaron.

—Houla, amigas, yo busca Loula y Catalaina… ¿No trabaja aquí las señoras, más? —dijo el protagonista masculino de Instinto básico a las dos hermanas.

Tardaron unos segundos en reaccionar porque lo único que veían las hermanas Vega de Vilallonga en ese momento era a ese señor comiéndose con los ojos a una sexy Sharon Stone sentada en una sala de interrogatorio policial, abriendo las piernas frente a él, sin bragas.

Anna tragó saliva y se olvidó por un momento de la mamografía.

—María Dolores falleció —contestó Marina.

—I am sorry —dijo extrañado—. Yo no saber nada. Loula era joven. ¿Ustedes son hijas de Loula? ¿Hijas de Catalina?

—No, no somos sus hijas.

Anna seguía embelesada con el mito erótico de su juventud. Toda la isla sabía que Michael Douglas y Diandra, su primera mujer, pasaban los veranos en una mansión mallorquina de S’Estaca. La isla entera se enteró de su divorcio amistoso, de la llegada de Catherine a la vida de Michael, y de los celos de Catherine y del fin del buen rollo con su ex (qué tontería es esa de compartir casa de veraneo con su exmujer); toda esa comidilla se la sabía de memoria, pero casi ningún mallorquín había logrado verlo. No se sabe bien cómo, pero se las ingeniaba para pasar desapercibido los meses que se instalaba en S’Estaca.

—¿Le podemos ayudar en algo? —se atrevió a decir Anna en un arranque de valentía.

—Yo querer pa moreno y yo cliente amigo Lola, un poco de pan de lemmon and… ¿Cómo se dice poppy seeds?… Oh, yeah, si pienso…, amapula, por favor —contestó Michael.

Anna agarró unas pinzas, se dio la vuelta y de una bandeja cogió un pa moreno. Marina hizo el mismo movimiento con las pinzas y tomó un trozo de pan de limón. Ambas, de espaldas a Michael, se miraron y Anna sacó su lengua y con un gesto entre ridículo y simpático se la pasó por los labios. Marina sonrió. Ambas se volvieron hacia él y le entregaron su pedido previamente envuelto en un papel.

Michael dejó los dos euros correspondientes en la mesa, desenvolvió el pan de limón con semillas de amapola y le dio un bocado. Masticó lentamente buscando el sabor de todos sus veranos… Ellas le miraban expectantes.

—Sabor de pan de lemmon no ser igual —dijo dando otro bocado al bizcocho.

Les lanzó una sonrisa seductora y, saliendo por la puerta y recordando una frase aprendida de su amigo Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, soltó:

—Hasta la vista, babies.

Intentó que en la embajada le enviaran por correo los documentos que necesitaba, pero no hubo manera. Una semana más tarde cogió un vuelo a Barajas y se plantó en Madrid rumbo a la embajada. Cita previa con el secretario del embajador. Un mes perdido para recibir el maldito papel americano que certificaba que Marina no era una criminal. Durante ese mes, recopiló las últimas declaraciones de la renta, el certificado de su patrimonio, en el que constaba que era la propietaria de un molino harinero, una casa en Valldemossa y un local comercial (la panadería), además del extracto del banco donde constaban los ingresos anuales y la última nómina. Se hizo un chequeo médico en la Seguridad Social y pasó por el psiquiatra de Son Dureta que recomendaba el IMAS para certificar que era una persona psíquicamente estable.

Después de un mes logró recopilar todos los papeles, los introdujo en el mismo sobre que le había dado la funcionaria en la charla del primer día y los llevó al Consell Balear.

Ahora, otra vez, a esperar.

Anna se sentó frente al mar. Al atardecer. Sola. Hacía poco menos de una hora que la oncóloga le había confirmado los resultados positivos de la biopsia. El viento soplaba con fuerza haciendo que el pelo le tapara la cara. Se lo pasó por detrás de la oreja. Sintió un escalofrío. Se cruzó la rebeca por el pecho y miró las olas que formaba el viento en el Mediterráneo.

El móvil sonó. Metió la mano en el bolso, lo cogió y leyó el nombre de Antonio en la pantalla. Dejó que sonara.

En su mente, solo su hija de quince años. Se imaginó cómo sería el día a día de Armando y Anita sin ella. Los vio cenando cabizbajos sin apenas hablarse. Pensó que seguramente su suegra acabaría instalándose en su casa, y cenarían los tres cada noche juntos. Esa fotografía imaginaria que se hacía en su imaginación la llenó de angustia. Ella había aguantado suficientes años a la madre de su marido y no la quería cerca de su hija. No podía permitir que eso sucediera.

Pensó que todavía había una opción mucho peor. ¿Y si Armando, a su muerte, decidía vender su casa y aliviar, como deseaba, parte de la deuda? ¿Alquilarían un apartamento? No. Armando no se iría con su hija adolescente a un apartamento. No sabría por dónde empezar. Esa opción era imposible. Tuvo claro que, si algún día Armando vendía la casa, su hija Anita se iría a vivir con su suegra y vete a saber dónde iría él… O quizás acabarían los tres en casa de la suegra. Se angustiaba cada segundo más pensando en el futuro de su hija. Respiró hondo. «El cáncer se cura, Anna. Relájate. Respira. Espera».

«¿Esperar a qué, Anna? ¿A que estés muerta? Has vivido la vida que han querido los demás. La vida que ha querido tu mamá, Ana de Vilallonga. La vida que ha querido tu marido, Armando García. La vida que ha querido tu suegra. ¿Qué decisión, real, has tomado tú?».

Y mientras su mente la castigaba por todo aquello que no había hecho, a sus casi cincuenta años y un cáncer que se la llevaba por delante…, Anna supo, por fin, lo que debía hacer.

—Respeto al origen del niño adoptado. A la familia de origen. A la cultura de origen. Respeto a la raza —repetía Marta como una letanía.

Marina suspiró escuchando a la funcionaria.

—Nuestra prioridad son ellos y no vosotros. Y una adopción no puede significar llenar un vacío en vuestras vidas. Sé que todos deseáis ser padres, pero antes de eso hay un niño que necesita una familia idónea y tiene que convertirse en un adulto sano.

Marta cogió un vaso de plástico y bebió el café. Había dormido poco esa noche. Su hija tenía bronquitis aguda.

—Pase lo que pase, son vuestros hijos para toda la vida. Para toda la vida —repitió incisiva—. Nos devuelven niños. Más niños de los que creéis —dijo justificando el tono de sus palabras—. Pase lo que pase, es vuestro hijo y tenemos que estar seguros de que sois capaces de cuidarlo.

Los cuatro espectadores la escuchaban entre ofendidos y molestos. Ninguno allí se creía capaz de devolver a un hijo. Como si Marta pudiera leer sus mentes, les contestó:

—Hay adolescentes biológicos a los que devolverías y no los devuelves…, pues a los adoptados tampoco. Y sucede, sobre todo en la adolescencia, que nos los traen aquí, sí, aquí, a este edificio. Con el último niño que nos devolvieron el padre se justificó: «Es que me lo disteis mal», y se lo habíamos entregado con tres años. Es un niño ruso que en la actualidad tiene dieciséis años. Ahora vive en una casa de acogida. Y fui yo quien les dio a esa pareja el certificado de idoneidad.

Marina tuvo la sensación de que la psicóloga pretendía asustarles y hacerles dudar de ese deseo tan noble que todos los presentes en esa fría sala del IMAS tenían. Cada frase de esa señora, de una forma sutil, dolía.

Tras la charla se proyectó un documental donde adultos que habían sido adoptados daban su visión sobre su proceso de adopción. La mayoría explicaba sin problemas su condición de adoptado, otros recriminaban levemente la actitud pasiva de sus padres hacia su país de origen. Fue interesante escucharles a todos. Pero Marina se quedó con algo que le llamó la atención. De alguna forma, todos los entrevistados que salieron en el documental mostraron cierto rechazo al hecho de tener que sentirse eternamente agradecidos a sus padres por haberlos adoptado. Era un peso que acarreaban todos ellos. Una de las mujeres adoptadas concluyó: «¿Sienten los hijos biológicos ese agradecimiento por haber sido cuidados por sus padres? ¿Han de darles las gracias eternamente, cada día, por haberlos traído al mundo?».

Salió de la reunión con bibliografía suficiente para todo el año. Libros escritos por mujeres de todo el mundo que habían pasado por el proceso de adopción y su experiencia como madres adoptivas. Novelas escritas por adultos adoptados. Una novela gráfica titulada Piel color miel, una autobiografía del propio dibujante, un surcoreano adoptado por una familia belga en los años setenta y que Marina compró y leyó de principio a fin, durante toda una noche. El primer cómic que se compraba en su vida y jamás pensó que unos dibujos pudieran conmoverla de tal manera. Eran las cinco de la mañana. Apagó la luz y recordó las palabras de su amiga Laura cuando esta le puso la mano en el vientre años atrás:

«Eres capaz de amar a un hijo. No lo dudes nunca».

—Empiezo quimioterapia dentro de unas semanas —le dijo Anna con voz firme a Cuca.

—¿Cómo? —le contestó alarmada.

—Tengo cáncer de pecho —le explicó con frialdad.

Cuca, en un acto reflejo, le cogió la mano.

—No vengo a buscar tu compasión, sino tu ayuda.

—Por supuesto, Anna. Te ayudo en lo que quieras —respondió Cuca con urgencia.

—Necesito vender mi casa. Encontrar un comprador. El mejor, y sé que tu marido sabe cómo hacerlo.

—Pero…, Anna…, ¿qué dice Armando?

—Lo que diga Armando en estos momentos me es totalmente indiferente. Y te pido, por favor, que no le digas una palabra de esta conversación. Es una cosa entre tú y yo. ¿Sí?

—Sí, Anna.

—Mírame a los ojos y dime que vas a saber guardar esto entre tú y yo.

—Te doy mi palabra —contestó Cuca sincera—. Pero… ¿dónde piensas vivir y…?

—Con el dinero que me den por la venta compraré un apartamento pequeño, ochenta metros, no me hace falta más, en el centro de Palma. Con luz y vistas al mar. Tres habitaciones. Lo que sobre de la venta de la casa lo pondré en una cuenta bancaria a nombre de mi hija y a la que solo mi hermana tendrá acceso hasta que ella cumpla dieciocho años. Dime qué necesita Curro.

Cuca estaba asustada, procesando la información que esa mujer, que conocía desde hacía casi cuarenta años, le estaba dando y que, en esos momentos, le pareció la mujer más íntegra que había conocido en su vida.

—Fotos de tu casa y la tasación del banco. ¿La tienes?

—Las fotos te las envío hoy. Pero los papeles están, seguramente, en la caja fuerte de Armando.

—No te preocupes. Curro debe de tener copia de todo. Yo lo busco en su despacho.

—No voy a empezar la quimioterapia hasta que no haya vendido mi casa y tenga un apartamento para mi hija y para mí. No sé si puedo considerarte una amiga, Cuca…, yo lo que necesito es, por los años que nos conocemos, que me eches un cable.

—Anna, te voy a ayudar en lo que haga falta. Cuenta conmigo. Pero…, por favor, tranquilízate, el cáncer de mama se cura.

Anna se levantó de la silla del bar en el que habían quedado, dejó cinco euros para pagar las bebidas de ambas y le contestó:

—Eso espero.

Cuca demostró estar a la altura. Se tomó aquello como algo personal y utilizó todos los contactos de Curro para buscar al mejor comprador. Curro sabía ya de varios alemanes que podían estar interesados. Pero Cuca quiso picar alto y renunció al mercado alemán, que ya había aprendido a regatear, y se centró en el ruso. En apenas dos semanas encontró a un tal Dimitry Bulgakóv, que estaba en el puesto ochenta y dos de la lista Forbes y, además de haber comprado un equipo de fútbol europeo, amasaba millones con un dudoso producto farmacéutico. La mujer de Dimitry viajaría a la isla para ver la casa y si le gustaba daría las arras en el mismo momento.

Cuca era una amiga, a su manera, pero lo era.

El siguiente paso sería hablar con su marido. Cuando Anita salió por la puerta para ir al colegio, Anna la abrazó y le dijo lo orgullosa que se sentía de ella. Anita miró a su madre extrañada, se puso el casco, se subió a la Vespino y aceleró. Anna observó a su hija alejarse y, cuando desapareció de su vista, cerró la puerta de su óvalo de cristal. Miró su casa. Suspiró. La conversación que tenía por delante no era fácil.

Vació el cenicero rebosante de colillas aspiradas con ansiedad. Abrió las cortinas dejando que entrara el sol. Miró la foto de su boda como si de unos desconocidos se tratara. Oyó a Armando bajar por las escaleras. Se volvió hacia él.

—Buenas —dijo Armando desganado.

—Buenos días… ¿Puedes venir un momento, por favor? Tenemos que hablar.

—Voy a hacerme un café.

Armando entró en la cocina y Anna se sentó en el sofá esperando a que volviera e imaginándose, asustada, lo que ocurriría en pocos segundos. Debía ser rápida e ir sin rodeos. Armando salió sorbiendo el café de una taza minúscula. Se sentó en el sofá junto a ella.

—Dime —dijo encendiéndose un Marlboro—. ¿Por qué has descorrido las cortinas? Entra demasiado el sol.

Anna tomó aire y lo soltó.

—Quiero el divorcio.

—¿Perdona?

—Quiero el divorcio, Armando —repitió bajando el tono de voz.

Armando sonrió irónico. Tardó unos segundos en contestar.

—Si es que sois todas iguales. Poder. A eso se reduce todo… Cuando uno deja de tener poder, ya no vale para nada.

—¿Qué dices, Armando? —lo cortó Anna.

—¿Que qué digo? Pues la verdad. Cuando hay buenos hoteles, buenas comilonas, paseos en yate, tarjeta de crédito, de divorcio nada. Ahora que lo he perdido todo y que no tengo dónde caerme muerto, fuera… Ahora sí. Si es que sois todas iguales —dijo para sí acordándose de su joven amante panameña, que, cuando ya le había chupado hasta el último euro, le dio, sin contemplaciones, la patada—. Todas iguales. —Y con un susurro concluyó—: Hijas de puta.

—Armando, nuestra relación está acabada desde hace muchos años.

—Pues mira, querida, no quiero el divorcio —le contestó con saña.

—No puedes oponerte a eso.

—Sí puedo, sí. Si quieres guerra, la tendremos. No te va a ser tan fácil. Este es el domicilio conyugal. Es tan tuyo como mío —dijo aplastando la colilla contra el cenicero y mientras se levantaba, dando por finalizada la conversación.

Armando se alejó hacia las escaleras dejando a su mujer con la palabra en la boca. Anna le miraba furiosa desde el sofá.

—Armando.

—Déjame en paz.

—Mírame, por favor.

Armando se volvió hacia su mujer, mirándola con desprecio. Ella detestó esa mirada que tan bien conocía y que pretendía hacerla pequeña. Sin buscar un segundo de compasión, con voz grave se lo soltó.

—Tengo cáncer.

—Tú eres idiota —le dijo Imelda, con dureza, a su hija al verle el vientre abultado cuando entró en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila.

Su hija le había ocultado su embarazo. No porque no hubiera un padre para la criatura que llevaba en el vientre. Se había casado discretamente, al saberse embarazada, con el joven al que amaba. Un vendedor ambulante que se pasaba las tardes con la bicicleta repartiendo pan de sal por los barrios de Manila.

Pero para eso no había sacrificado su madre catorce años en España. No. Para eso no. Para seguir ahí en ese cubo de mierda donde habían nacido. En ese asentamiento humano marginal de chabolas de uralita y plástico. Imelda, para su hija, había hecho mejores planes. Y había imaginado una vida alejada de ese barrio en el que había nacido toda su estirpe familiar. Imelda sacrificó su maternidad para ver a su hija en la Universidad de Manila convirtiéndose en la mujer que ella no pudo ser.

Pero la vida, como ya venimos diciendo hace algunas páginas, no es como uno quiere que sea, sino como es, y esos eran sus planes pero no los de su hija, que, enamorada de ese vendedor ambulante de pan de sal bonachón, se conformaba con la vida que le había tocado vivir. Ahora bien, había algo que la hija de Imelda tenía muy claro, y eso sí debía agradecérselo a ella. Tenía muy claro que ella jamás abandonaría a la hija que llevaba en el vientre, como había hecho su madre con ella, porque así es como la hija de Imelda lo vivió. Preferiría alimentarla con pan de sal y huevos crudos durante toda la vida que abandonarla a los cuatro años al cuidado de nadie…, por mucho que ese nadie fuera su abuela.

Se encontraba arrodillada, en la orilla del río Pasig, lavando la ropa de su futura nieta, ropa que había utilizado su hija cuando era un bebé y que se guardaba en una caja de plástico en la casucha de ladrillo y uralita en la que vivían. No fue fácil adaptarse de nuevo a la vida en Filipinas. No eran solo las comodidades que había dejado atrás en Occidente. En casa de los señores, tenía su propia habitación, su cuarto de baño con agua caliente, su televisión, su espacio. Ahora compartía cuarto con su madre. Su hija y su marido ocupaban el otro dormitorio en la casa. Pronto, Imelda se dio cuenta de que su hija no la necesitaba para nada. La había dejado a los cuatro años. Volvía catorce años después, ¿qué esperaba? Su hija no le consultaba nada, siempre acudía a su abuela, quien la había cuidado toda la vida. Alguna vez, incluso, había sentido que molestaba.

Miró la hora en el reloj de pulsera que le compró al pakistaní del locutorio de Mallorca. Calculó las seis horas menos que tenía España. La señora estaría sola en casa en esos momentos. Todavía no le habían pagado las tres mensualidades que le debían. Había hablado un par de veces con el señor Armando, que prometía hacer el ingreso, pero después de casi un año no lo había hecho. Deseó que la señora Anna cogiera el teléfono.

Escurrió la ropa, la tendió en una cuerda que colgaba de la chabola y se dirigió al Kawali Manila Bar, situado en el centro del barrio, donde se recibían cartas y llamadas telefónicas de todos los vecinos.

—¡Señora!

—¡Imelda!

—¿Cómo está, señora?

—Bien, Imelda, ¿y usted?

—Muy bien, señora. No puedo hablar mucho, es muy caro.

—Dígame, Imelda.

—Su marido no me ha pagado todavía.

—¿Cómo que no? Si me dijo que lo había hecho.

En su último viaje a Suiza había planeado hacerle un giro postal sacando el dinero del HSBC a Manila.

—Yo me encargo personalmente, Imelda. Disculpe.

—Sí, por favor, señora. Mi nieta nace este mes. Y quería que naciera en hospital y no en casa. Además, la ecografía vale mil dólares, señora.

—No se preocupe. Se la hago hoy mismo.

—Gracias, señora.

—De nada, Imelda. Espero que esté muy bien.

No supo por qué, Anna sintió que la voz se le quebraba y ganas de llorar junto con esa mujer asiática que le había hecho compañía durante tantos años.

—Cuídese mucho, Imelda —dijo con la voz rota despidiéndose de ella.

—Usted también, señora… ¡Señora!

—Dígame.

Ni ella misma supo por qué le dijo esas palabras. Pero era algo que en su subconsciente rondaba desde los primeros meses que volvió a su ciudad natal.

—Si sabe de alguna amiga suya que necesite una interina, llámeme. Mi hija ya es mayor. Y está bien cuidada aquí.

Anna fue a buscar a Antonio a S’Estaca. No le había cogido el teléfono en toda la semana. «Te llamo en cuanto pueda», le escribió Anna por SMS. Cuando Antonio abrió la puerta, le dio un abrazo desesperado.

—No me hagas esto otra vez, Anna. No me lo hagas —le dijo sin soltarla y mientras brotaban lágrimas en sus ojos.

—Lo siento —le contestó Anna—. Pero no llores, tonto —añadió secándole las lágrimas—. Si yo pensaba que tú no sabías llorar…

Antonio se rio mientras se disculpaba, pues ni él mismo sabía de esa reacción que su mente le provocaba al ver a esa mujer a la que volvía a amar como lo había hecho en su juventud.

—Y no me mates todavía, que igual me curo.

—Claro que te vas a curar. Es que hace siete días que no sé nada de ti. No me lo hagas otra vez.

Anna le besó en los labios. «Qué gusto cuando un hombre te ama de verdad», pensó mientras lo hacía.

—Llévame a dar una vuelta en moto. Al sitio más bonito. Al que tú quieras…

Se subieron en la moto. Decidieron no ponerse el casco y disfrutar del viento, del sol, del mar, serpenteando por la costa sin prisas. Anna, pegada a su cuerpo, lo rodeó con los brazos.

Llegaron al acantilado de Sa Foradada, el mismo en el que se habían sentado hacía más de treinta años y en el que recorrieron el mundo con sus dedos. Bajaron de la moto y se cogieron de la mano. Caminaron. Los dos sabían dónde se iban a sentar. Llegaron hasta la punta más lejana del acantilado. Solos ellos dos. Se sentaron en la roca con los pies colgando hacia el mar. Anna le acarició la mano y jugó con sus dedos. Él le besó el cabello y pasó el brazo por sus hombros. Ella apoyó la cabeza en su hombro.

—El verano que viene, cuando esté curada, me gustaría, si tú quieres, irme de viaje contigo. Un mes. Los dos solos.

—¿De verdad? —dijo Antonio incrédulo.

—Sí. De verdad. Podemos ir a República Dominicana si quieres. Así visitamos a tu hija… y luego nos vamos solos a conocer la isla… Y saltar a Cuba… Tengo muchas ganas de conocer Cuba.

—Luego no te vengas atrás…, que ya sabes que yo me tomo estas cosas en serio.

—No. Te prometo que esta vez no…

Antonio la besó.

—Solo una cosa —continuó Anna.

—Ves…, ya estamos con las condiciones.

—Yo me cojo un avión… Si tú quieres ir en barco, yo te espero allí.

—Ya veremos…, igual va bien que suba yo en alguno un mes antes y así tendremos para los gastos allí.

Antonio la besó cuatro veces seguidas acompañando cada beso con un «te quiero».

Estuvieron más de una hora sentados frente al mar. Antonio le explicó con entusiasmo cómo eran los lugares que visitarían: la playa de Bayahibe, la del Macao, la bahía de las Águilas…

Cuando se hizo de noche, volvieron a casa de Antonio. Anna no tuvo que decirle nada y él le hizo el amor como a ella le gustaba, mirándola a los ojos, poco a poco, y por última vez.

Cuídate mucho…, le gustaron poco esas dos palabras.

Sin contestar, apagó el ordenador y subió a su dormitorio. Se tumbó en la cama y cogió la foto de la mesilla que les había hecho Kaleb en el orfanato pocos días antes de volver. La cogió. Las yemas de sus dedos rozaron el cristal sobre el rostro de Mathias…, luego sobre el de Naomi.

La genética del niño adoptado, la incertidumbre ante las enfermedades de ese código genético desconocido, las consecuencias psíquicas del abandono, los problemas de vinculación afectiva temprana, la resiliencia parental, los malos hábitos adquiridos, el TDAH, la impulsividad, la baja autoestima, las dificultades para integrarse en entornos institucionalizados, la desorientación y el desbordamiento de los padres adoptivos, los conflictos en la pareja, etcétera, etcétera. A finales del mes de marzo, cuando finalizó ese intenso curso de formación en grupo de futuras familias adoptantes, tenían todos la cabeza como un bombo.

Los cuatro futuros padres adoptivos bajaron juntos en el ascensor del IMAS. Solo osó hablar el único hombre presente en ese cubículo metálico en el que estaban encerrados: «Yo no sé a vosotras, pero a mí esta psicóloga me tiene acojonao».

Marina acojonada no estaba, lo único que deseaba era salir del pulcro edificio del gobierno mallorquín en el que se encontraban y coger un avión rumbo a la caótica Addis Abeba.

Kaleb la llevó directa al orfanato. Tenía una entrevista concertada con el funcionario. Nada más entrar vio a Naomi en la cuna de hierro, como siempre, con la vista al frente dirigida al mismo lugar, hacia el sol que entraba por la puerta del hospicio.

—Perdóname, mi amor…, perdóname —le dijo Marina cogiéndola en brazos—, no me muevo de tu lado en dos semanas.

Con Naomi en su regazo, se sentó en el despacho del funcionario etíope. Chapurreaba el inglés y, con ayuda de Kaleb, se comunicaron. Él la informó de que debía hacerle llegar el certificado de idoneidad al Ministerio de Asuntos de la Mujer en el gobierno de Addis Abeba y otra copia para él. Después, Marina tendría que contratar a un abogado etíope para el juicio que se celebraría meses después.

—¿Y no pueden dársela a otra familia?

—No. Soy yo el que firma las adopciones internacionales. Todo pasa por mí.

Marina le informó de que conocía a dos abogados etíopes que llevaban todas las cuestiones de MSF, pero el funcionario le propuso unos letrados especializados en adopción internacional. Marina conocía bien cómo funcionaban las cosas en el país africano, así que no dudó en aceptar al abogado que le proporcionaba el funcionario.

Se instaló en un hotel funcional de dos estrellas cercano al orfanato. Se levantaba a las siete cada mañana para darle el primer biberón y pasaba el día entero junto a Naomi. Cada día que pasaba a su lado, encontraba menos sentido a ese proceso larguísimo de adopción al que estaba obligada a someterse.

Los catorce días pasaron rápido. Kaleb la iría a buscar directamente al orfanato. Su avión salía a las nueve de la noche. Dejaría a Naomi dormida en la cuna y partirían hacia el aeropuerto. Le besó la mejilla y le rompió el corazón dejarla dormidita en la cuna… Naomi la esperaría al día siguiente, pero Marina tardaría meses en volver.

Se subió al coche. Sintió una honda tristeza en su corazón. Kaleb cerró la puerta del jeep. En esos momentos, el funcionario golpeó con sus nudillos en la ventana. Kaleb la bajó. Se despidió de nuevo de Marina en inglés y se dirigió en amárico a Kaleb. Kaleb escuchó atento y habló. Marina no entendía ni una sola palabra de lo que esos dos hombres etíopes hablaban, pero supo, por el tono de la conversación, que discutían. Kaleb preguntaba enojado y el funcionario respondía firme y duro. Se despidieron. Kaleb puso la llave en el contacto sin pronunciar palabra y más serio de lo normal. Aceleró.

—¿Pasa algo?

Kaleb, avergonzado, sin mirarle a los ojos, respondió:

—Quiere diez mil euros.

A la rusa le encantó la decoración rococó de la mansión; añadiría una alfombra de leopardo a juego con la chaise longue y varias esculturas estrambóticas de grandes dimensiones que se haría traer en un tráiler desde Moscú.

Solo hubo un objeto que Anna quiso llevarse de su casa, el baúl de su padre. Pero no para ella, sino para su hermana. Sabía que tenía cariño a ese trasto antiguo lleno de recuerdos. Y le haría ilusión guardarlo con ella en Valldemossa. Aprovechó un viaje a Suiza de Armando para llamar a Antonio, que enseguida encontró la furgoneta de un amigo y se plantó en la ostentosa casa de Anna. Entre los dos metieron el baúl en la furgo y se presentaron por sorpresa en la panadería de Valldemossa.

Marina envolvía el pan de limón. Uno para la viuda y otro para el párroco, que, desde la fiesta de cumpleaños de Marina, acudían juntos cada mañana a comprar.

—¡Anna!

—Hola, Marina…

El párroco y la viuda salieron comentando: «¿Massa llimona? Si, massa».

—¿Te acuerdas de Antonio? —continuó Anna—. De S’Estaca.

Marina tardó dos segundos en reconocerlo.

—Claro que me acuerdo. ¡¿Cómo estás?! Debe de hacer treinta años que nos conocimos. Un 1 de enero, ¿sí?

—Estás igual —saludó Antonio dándole dos besos.

—Ven —dijo Anna cogiendo a su hermana de la mano y saliendo de la panadería.

Antonio abrió el capó de la furgoneta.

—¿Dónde quieres que te lo dejemos?

Es extraño que un objeto físico pueda remover el alma con solo mirarlo. Sin abrirlo pudo visualizar las pechinas hechas pulseritas, la estrella de mar de cala Ratjada, la caja metálica con las fotos desenfocadas de su infancia… Sintió alegría y nostalgia al volver a ver ese viejo baúl marinero de su querido padre.

—En mi dormitorio quedará bonito, junto a los pies de la cama —contestó pasando el brazo por el hombro de su hermana y susurrándole un gracias.

Era muy pesado y demasiado ancho para subirlo por el hueco de la escalera. Antonio tuvo que llamar a su amigo motero, el policía local, para que les ayudara. Este recogió una carretilla en el bar del Tomeu y, volcado, entre los tres, consiguieron llevarlo en vertical.

Una vez lograron subirlo, Anna le pidió a Antonio que la dejara sola con su hermana. Se fue junto con el policía y Tomeu a hacer unos quintos en el bar.

—Entonces, ya está, ¿la has vendido? —preguntó Marina.

Anna asintió y bajó la mirada.

—Es un tumor maligno de cinco centímetros. Hay que reducirlo.

—¡¿Anna, desde cuándo lo sabes?!

—Desde hace un mes…, pero, Marina…, sé que querías ir a Etiopía a ver a esa niña y no te lo iba a impedir.

—Anna, por favor… Deberías habérmelo contado enseguida.

—¿Crees que me curaré?

—Claro —le dijo abrazándola y con el corazón en un puño, mientras pensaba en su madre, que había muerto de la misma enfermedad.

Anna salió de la panadería y recogió a Antonio en el bar de Tomeu. Tenía ganas de caminar y subieron a la furgoneta hacia la playa de Es Trenc. Se quitaron los zapatos y pasearon descalzos por el arenal jugando con el agua cristalina de esa playa paradisíaca del sur de la isla. Antonio hablaba tranquilo. Tenía muy claro que estaría a su lado en todo el proceso. Los fines de semana que Anita pasara con su padre, se instalaría con ella en su nuevo apartamento. Anna escuchaba sin contradecir ninguno de sus planes. Asentía sin pronunciar palabra, perdida en el miedo de todo lo que le venía encima.

Esa misma noche, Anna entró en el cuarto de su hija. Le explicó con delicadeza y sin drama alguno que le habían encontrado un bulto en el pecho y debían extirpárselo. Evitó la palabra cáncer, pero Anita supo leer entre líneas. Le habló del divorcio y de la libertad que le daba a ella para elegir con quién quería vivir. Armando se instalaba de momento con su madre. Ella había encontrado ya un comprador y buscaría un piso en el centro de Palma. Anita la abrazó, sincera, con todas sus fuerzas: por supuesto, se iría a vivir con ella.

Esa semana, se saltó todas las clases de religión, que eran a primera hora, y juntas fueron a ver varios pisos. Visitaron ocho, hasta que entraron en un ático con vistas al mar en el barrio de la Llotja. Las vigas de madera cubrían el techo, la luz chocaba contra unas paredes blancas recién pintadas. Se miraron y sin palabras decidieron. Ese mismo fin de semana, se fueron a Ikea en busca de muebles. Anita, desde que había vuelto de Alemania, no paraba de ver series y le pidió una buena televisión de plasma y un DVD nuevo. A los tres días tenían amueblada su nueva casa. Anita se había empeñado en montar los muebles sola, ya que había ayudado a Mathias con los del dormitorio. Cuando cubrió el sofá con la funda blanca y lo vio colocado contra la pared, se sentó agotada sobre él. Su madre la imitó.

Permanecieron en silencio, en su casa nueva…, era un gran cambio. Cada una en sus pensamientos. Anna había cerrado ya su óvalo de cristal. La casa de su vida. Había dejado de pertenecerle. Suspiró. No sentía dolor en su cuerpo. A veces se olvidaba de que tenía cáncer. Hacía apenas un mes que le habían realizado el diagnóstico. Anna cogió la mano de su hija.

—Anita. —Enseguida rectificó—: Ana, tengo que hacer algo más y te necesito.

Anita se volvió a su madre.

—Ven —le dijo sin soltarle la mano e incorporándose.

Entraron en el lavabo. Anna sacó una caja de cartón de una bolsa de plástico. Anita no acababa de entender qué le pedía y observó cómo sacaba con la uña el celo que cerraba la caja.

—¿Qué es, mamá?

Desplegó el cartón, metió la mano en la caja y sacó una máquina de cortar pelo masculina. Miró asustada a su hija. Anita, entendiendo lo que le pedía su madre, notó cómo palidecía mientras le alargaba el aparato para que lo cogiera. Anita sabía lo coqueta que podía ser su madre y el dolor y casi la humillación que suponía pasarse la máquina por la cabeza.

Anna lo cogió en sus manos y lo encendió. El sonido del motor de ese pequeño aparato sonó como un taladro en sus cabezas. Anna se miró en el espejo y sintió pánico. Anita le cogió de las manos la máquina a su madre y la abrazó.

—Qué putada, hija —dijo susurrando sin dejar de abrazar a Anita.

—Vamos a salir de esta, mamá. Yo te voy a ayudar.

Anita miró a su madre y le secó con sus manos la lágrima que le resbalaba por la mejilla.

—Házmelo tú, hija —le pidió cogiendo aire.

Anna se sentó en un taburete frente al espejo del baño. Miró hacia el suelo y suspiró. El taladro sonó. No quiso mirar al frente. Cerró los ojos. Y volvió a respirar, intentando contener las lágrimas.

Anita, con la máquina encendida, miró a su madre, delgadita como era, más frágil que nunca, conteniendo sus lágrimas. Anita miró el movimiento de las cuchillas del aparato. Escuchó el sonido hueco.

—Vamos, hija —la animó intentando sonreír.

—Allá vamos —contestó Anita mirándose en el espejo.

Anita apoyó la máquina en su propia frente y, presionando, se la pasó hasta la nuca.

—¡Anita! Pero ¿qué haces? —exclamó atónita viendo el cabello de su hija caer al suelo.

Anita sonrió al espejo y volvió a pasarse la máquina. Al fin y al cabo, siempre había querido raparse.

—Mañana, las pijas del San Cayetano van a flipar —dijo guiñándole un ojo a su madre, que no daba crédito a la salvajada que hacía su hija—. Ya verás tú como Miley Cirus se rapa el año que viene y lo pone de moda.

Los músculos del estómago se le contrajeron. Notó la bilis subirle por la garganta y vomitó la nada que tenía dentro. Debería haber hecho caso a la oncóloga e ir acompañada. Pero no quiso. Cincuenta años dependiendo de los demás era suficiente. Se sentó en un muro de hormigón que aguantaba la verja metálica del aparcamiento del hospital. Sacó su móvil del bolso y buscó en la agenda el número de Antonio.

Tardó apenas dos segundos en coger.

—Anna. Hola, mi niña. ¿Ha ido todo bien? Salgo de currar antes. En dos horas como mucho estoy en tu casa.

—Antonio… No quiero que vengas.

—¿Cómo?

—No quiero que me veas así… Estoy…

—A mí me da igual cómo estés.

—Por favor, Antonio, te lo pido.

—¡Voy a estar a tu lado, Anna, me da igual lo que me digas! —dijo alzando el tono de voz.