5

EL PASADO O EL PAN MORENO CON HARINA DE XEIXA

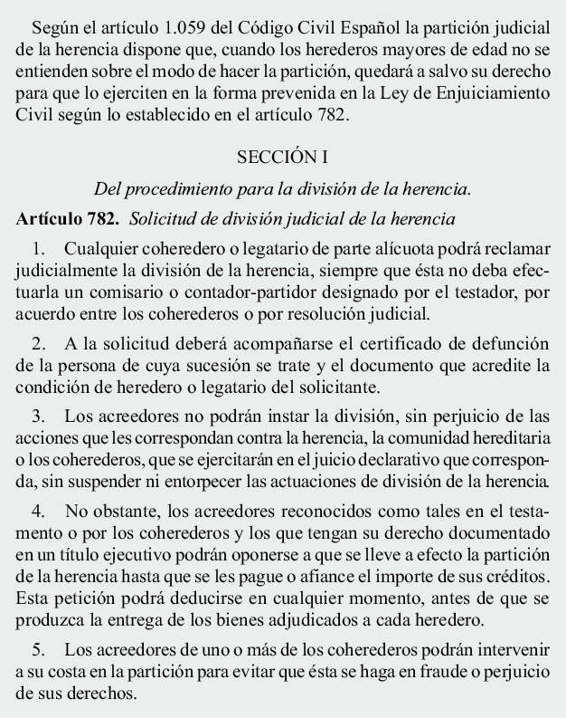

INGREDIENTES:

400 g de harina de trigo de xeixa autóctono de las Islas Baleares

200 ml de agua templada

150 g de levadura madre

La cocción debe hacerse en un horno, con leña de pino, almendro y encina

PREPARACIÓN:

La harina debe ser molida en un molino antiguo tradicional. Durante la molienda, las muelas de piedra se calentarán levemente para preservar todas las propiedades nutritivas del trigo y el sabor original del grano. Un sabor suave, que nada tiene que ver con el que se consigue en la molienda de trigo realizada en molinos industriales.

Mezcla harina, agua y masa madre y amasa a mano o en una amasadora antigua de brazos lentos. El secreto de este delicioso pan no es más que el largo proceso de fermentación, que puede alargarse de uno a tres días, y sobre todo la cocción del pan dentro de un horno de leña tradicional, calentado con maderas autóctonas de la isla. La mezcla de la harina de xeixa y el calor del almendro y la encina darán a este pan un sabor único.

Marina se puso la camiseta vieja de Mathias con el emblema de la Freie Universität de Berlín. Anna, su camisón de seda verde, muy fino y con tirantes. Hacía años que no se ponía esa prenda, demasiado bonita para malgastarla en las noches de soledad durmiendo junto a su marido.

Cada una en sus pensamientos.

«¿Por qué nunca me escribiste, Antonio? Entiendo que no quisieras hacerlo, pero esperé paciente cada día y cada noche durante años hasta que tu recuerdo se fue diluyendo en mis pensamientos. Yo te hubiera escrito, explicándote por qué no me subí a ese barco contigo. Explicándote mi miedo, justificando mi cobardía. Pero ¿dónde podía escribirte? ¿No volviste nunca a la isla? ¿Alguna Navidad? ¿Alguna Semana Santa? Sabías dónde vivía. ¿Por qué no volviste a buscarme? Quizás Néstor, cuando salió a decirte que no me subiría a ese velero contigo, te pidió que te olvidaras de mí. Que era una historia imposible. Quién sabe, quizás algún día pueda preguntártelo. ¿Cómo hubiera sido mi vida a tu lado? ¿Cómo hubiera sido mi vida si me hubiera subido al Lord Black? ¿Cómo hubiera sido la vida de un humilde marinero con una joven de la alta burguesía mallorquina?».

La vida de Anna hubiera sido otra muy distinta. Quizás mejor. Quizás peor. Pero indiscutiblemente otra. Se imaginó en ese velero con diecisiete años, feliz, junto a él…, hasta que el ronquido recurrente de Armando, el de cada noche, la devolvió a la realidad.

Marina se metió en la cama pensando en Etiopía. Repasó sus últimos días allí y se acordó de esa niña escuálida que había abandonado en el orfanato. Deseó que encontrara una familia adoptiva pronto que le diera el amor que todo niño se merece al nacer. Si no, su infancia se haría larga y amarga en ese triste hospicio en el que se hallaba. Pensó en cómo la infancia marcaba la vida en la edad adulta. ¿Cómo era entonces la vida adulta de un huérfano? Un niño sin infancia era un adulto sin vida. ¿Qué le esperaba a Naomi si no era adoptada? Sin amor, sin caricias, sin nadie que la acunara por las noches, siempre sin nadie. Le invadió la pena, pero intentó despejar ese pensamiento de su mente y dormirse entre esas cuatro paredes ajenas y a la vez propias.

Las dos hermanas se durmieron casi al mismo tiempo; sin embargo, antes de eso y como si por algún misterioso motivo sus pensamientos pudieran entrelazarse, pensaron la una en la otra y las dos recordaron las tardes de su niñez en la cocina de la abuela Nerea, rallando limones, sacando las semillas de las amapolas y con las palmas de las manos cubiertas, siempre, de harina…

A las cinco de la mañana golpearon la aldaba de la panadería. Niebla se puso en guardia. La noche anterior y poco antes de que Marina conciliara el sueño, la perra volvió a sus andadas y, echando de menos su antiguo dormitorio, subió. Marina la cogió por el collar de cuero que rodeaba su cuello e intentó, como la víspera, arrastrarla hacia las escaleras. Vieja y tozuda, la perra se aferró con sus canosas patas al suelo. Marina intentó de nuevo el truco del chocolate. Era vieja pero no tonta, y ni lo olisqueó. «Niebla, está Úrsula esperándote. Niebla, que aquí no te puedes quedar. Niebla, sal». La perra, con una triste mirada humana, levantaba la cabeza buscando complicidad con la nueva propietaria de su casa. En definitiva, esa era más su casa que la casa de ese ser humano que intentaba echarla de allí. Diez años llevaba durmiendo allí. Traducido a humano: setenta.

—¡Úrsula…, no quiere bajar! —dijo Marina levantando y asomándose por la ventana.

—¿Y qué hacemos? —contestó Úrsula mirando hacia arriba—. Si querés me subo e intentamos bajarla entre las dos. Pero a mí muchas fuerzas no me quedan…

Marina miró a la perra, que ya se había tumbado bajo la ventana. Y volvió a mirar a Úrsula.

—Bueno, pues…, no sé…, que se quedé aquí esta noche… —resolvió Marina con cierta duda.

—No sabés la alegría que me das —dijo entrando rauda en su casa.

—¡Marina! —dijo antes de cerrar la puerta.

Marina, que se disponía a cerrar los postigos, abrió de nuevo.

—Yo sé que vos sos buena persona y que confiás en la raza humana, pero, por Dios, cerrá la puerta con llave.

Niebla cerró los párpados y se durmió.

Otro golpe seco en la aldaba. Niebla ladró. Marina abrió los ojos. Miró su reloj de pulsera. Sonrió para sí. Sabía quién era. Se lanzó a ponerse los tejanos y corrió escaleras abajo.

—Buenos días, Catalina —dijo Marina abriendo la puerta.

Catalina acarició a la perra, que volvía a saltar sobre ella.

—Bon dia. —La mujer carraspeó levemente—. Mira, guapa…, he tornat perquè… és un desastre, tothom ha de comprar es pa en es súper que és una espardenya[11].

—Qué bien que haya venido, Catalina. Es su casa, por favor, pase.

—Millor diguem Cati i, mira, ja te saps el nom de mitja Mallorca. Aquí, la meitat de dones són Catalines i la meitat d’homes Tomeus. Treballadors sí, però originals no ho som gaire el mallorquins[12] —dijo limpiándose las gafas empañadas de vaho con la falda ancha y negra que le cubría las rodillas—. Perquè me vas dir que el mallorquí l’entens, no?[13]

—Lo entiendo, sí… Hace mucho que no estoy en la isla. Quizás algunas palabras no las comprenda, pero ya le pediré que me las traduzca. No se preocupe. Usted hábleme tranquila en mallorquín.

—Ya me va bien a mí practicar el castellano…, ya mezclaremos lenguas.

Catalina entró en el obrador parsimoniosa como venía haciéndolo toda la vida. Llevaba un capazo de mimbre del que sacó masa madre que guardaba en su casa. Miró los sacos de harina de xeixa desperdigados por el suelo. Suficiente para abastecer a todo el pueblo durante el invierno. Se dispuso a coger un delantal que se encontraba colgado junto a los sacos. Miró a la nueva propietaria de la panadería interrogándola con la mirada. Debía pedir permiso, toda aquello ya no era de María Dolores.

—Por favor, Cati, haga lo que tenga que hacer.

Catalina se lavó las manos. Ordenó a Niebla que no entrara en el obrador y se puso el delantal.

—Trob molt raro ser aquí sense na Lola[14] —dijo para sí.

—¿Lola la llamabais?

—A na María Dolores no li agradava gens el seu nom. Ni Dolores. Ni Dolo… Deia que era com María Agonía o María Suplicio… Sí, a Valldemossa, desde joveneta, tothom li deia Lola[15].

Catalina cogió el delantal de su amiga Lola. Lo miró un segundo con nostalgia.

—Ya he corrido la voz para buscar un aprendiz de panadero. Hoy solo coceré cien panes.

—Puedo ayudarte yo mientras buscas a alguien —intervino Marina.

Catalina miró a Marina extrañada.

—¿A amasar pan?

—Sí. Aprendí a hacer pan de pequeña con mi abuela. Más bien jugábamos, pero quizás recuerde algo.

Catalina aguardó un segundo mirando a la nueva propietaria.

—Doncs bueno. —Miró dudosa a su interlocutora—. Bueno, vale. Sí —dijo cogiendo el delantal de Lola y acercándoselo.

Marina se pasó el delantal de Lola por el cuello y se lo ató a la espalda. Catalina se puso una cofia que sacó de su capazo y Marina se recogió el pelo en una trenza.

—Ja lo sabes entonces: farina de xeixa, agua, masa mare, ni sal ni sucre… y reposo toda la noche hasta que doble su tamaño. Para el pan de hoy, levadura seca y dejamos fermentar hora y media.

Catalina abrió el horno. Era profundo, abovedado, de unos tres metros de longitud y menos de un metro de altura.

—Me podrías traer ses feixines, por favor —le pidió Catalina.

Marina arqueó las cejas. Observó el obrador buscando algo que materializara ese vocablo mallorquín desconocido.

—Ses feixines…, mujer, eso se dice igual en español, ¿no? —dijo señalando los fardos de encinas y las ramas de pino y almendro enrolladas con cuerdas en el suelo.

Marina cogió los fardos del suelo sin explicarle a esa simpática señora que esa palabra en español no existía, y se las tendió.

Catalina introdujo en el horno abovedado primero las ramitas de almendro y pino y luego los troncos de encina. Sacó una cajetilla de cerillas del capazo. Encendió una cerilla y la lanzó dentro. Las ramas de almendro prendieron enseguida, la encina tardó unos segundos más. La llama subió lentamente hasta rebotar en lo alto de la bóveda. Marina observó a la panadera en silencio. Había algo mágico ahí dentro, en ese horno de leña antiguo y profundo. Algo mágico para Marina, claro, que lo observaba por primera vez, pero solo cotidianeidad para quien lleva viendo ese horno centenario toda su vida.

Catalina cerró herméticamente la puerta.

Catalina abrió un saco de harina y, mientas enharinaba la mesa de madera, le explicó cómo habían trabajado juntas ella y María Dolores durante casi cincuenta años. Se cocían trescientas barras de pan moreno en verano y seiscientas en invierno. Los fines de semana, la tradicional coca dulce de patata y la salada de Trempó… La panadera siguió hablando de los proveedores que venían dos veces al año, y, mientras la escuchaba, Marina recordó que Gabriel le hizo comentarios sobre un bizcocho de limón con amapolas, lo recordaba por los exagerados elogios que utilizó para describir el sabor de ese dulce… Sin embargo, Catalina no mencionó nada de dicho bizcocho.

En una amasadora antigua de brazos lentos fueron vertiendo harina, agua, masa prefermentada y levadura.

—En las panaderías de Palma venden unas amasadoras que en cinco minutos te sacan la masa. Todo se hace con mucha prisa ahora, y no, no es lo mismo. No tiene el sabor que ha de tener…, poc a poc tot surt molt més bé[16].

—¿Has avisado al pueblo de que se ha vuelto a abrir la panadería? —preguntó Marina.

—Claro, mujer, a ver si te vas tú a creer que me he venido yo para aquí con las gafas empañadas y helada de frío a las cinco de la mañana sin saber que iba a vender todo el pan. Ayer me fui al bar den Tomeu… ¿Conoces el bar del Tomeu?

—¿El de la carretera?

—Ese mismo, sí. Si quieres saber cualquier cosa, ahí. Que se ha separao mengano, allí te lo cuentan. Que se ha arruinao fulano, ahí. Que zutano ha estirat sa pota…, también ahí… En Valldemossa, intimidad, poca: poble petit, infern gran… Ayer en s’horabaixa fui a tomar un café y hablé con Josefa, su mujer, ya lo sabrán todos. No te preocupes, que no quedará ni un pan. La gente de pueblo se aburre mucho y xerra massa. Las habladurías, que dicen los españoles… De ti se dice de todo.

—¿Ah, sí? ¿Y qué se dice?

—Uffff. Se dice que eres hija de un fabricante salchichero alemán multimillonario y que te ha comprado el molino para que te entretengas. No acaban de entender cómo hablas español tan bien, claro…, pardals asoleiats[17] —dijo para sí en mallorquín—. Yo he dicho que no sabía nada. Vendrá todo el pueblo a comprar, ya lo verás, primero porque el pan blanco del súper es incomestible y segundo porque les mata la curiosidad y quieren saber quién eres.

Sacaron la masa. Catalina cogió una rasqueta y cortó un trozo pequeño. La panadera le enseñó a heñir con los puños, primero replegando la masa sobre sí misma, levantándola de la mesa unos centímetros y dejando que cayera. Ese movimiento debía repetirse varias veces. Seguía el amasado a mano durante unos minutos y luego debía redondearse hasta hacer de la masa una bola perfecta. Catalina cortó cien pedazos mientras Marina heñía con sus manos torpes. Las manos regordetas de Catalina eran ágiles y rápidas.

Dejaron reposar la masa tras haberla cubierto con trapos de algodón.

Abrieron el horno, la temperatura oscilaba entre los doscientos cincuenta y los doscientos setenta grados. El pino, el almendro y la encina se habían convertido en ceniza y en brasas de colores rojo, amarillo y naranja.

Catalina metió una pala metálica con un mango alargado y extrajo la ceniza y las brasas. Cogió otra pala igual de larga pero hecha en madera y la enharinó. Marina colocó el pan en las palas como le indicó la panadera. La primera tanda. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta…

Una hora más tarde, al abrir el horno de leña, salió como una bocanada el olor a pan cocido recién hecho, y ese olor acarició despacio el alma de nuestra protagonista. Cerró los ojos e inspiró lentamente el olor llenito de nostalgia. El olor de su infancia. El olor a su hogar.

El alcalde, la peluquera, el párroco, el cartero, el guardia urbano, Tomeu, Gabriel, Úrsula, el del quiosco, el conductor del autobús, varios funcionarios innecesarios del Ayuntamiento y los lugareños del pequeño pueblo de Valldemossa desfilaron por la panadería en busca del pa moreno de su dieta diaria. Miraban curiosos a la nueva panadera y le mostraban su agradecimiento quejándose de las barras de pan industrial que llevaban consumiendo desde que Lola falleció. Todos y cada uno de ellos pidieron, además, su dosis diaria de placer matutino, el pan de limón con semillas de amapola. Catalina se justificó así:

—El pa de llimona i rosella era cosa de na Lola, no era cosa meva[18] —les decía a todos.

A Marina, obviamente, no le pasó desapercibido ese detalle. No era el momento de preguntarle, ya habría tiempo.

Cada uno de ellos, tras comprar el pan y antes de irse, dejó palabras amables para la difunta panadera. La echaban de menos. Era una mujer alegre, decían. Siempre con una sonrisa para sus clientes.

Acabó la jornada. Marina y Catalina se sentaron en unas sillas de mimbre.

—El oficio del panadero es duro —le confesó Catalina sosteniendo la caja metálica en la que habían guardado el dinero—. Muchas gracias.

—Gràcias a vosté —le contestó Marina en mallorquín.

—Dime de tú, por favor.

Marina sonrió mientras Catalina sacaba la mitad de los billetes de la caja.

—Esto es para ti —le dijo tendiéndoselos.

—No, Cati. Yo no quiero nada.

—El dinero es tuyo y no hay más que hablar. Aquí en Mallorca somos gente honrada. Has fet bona feina… Els doblers són teus[19].

Marina se negó a cogerlo, pero Catalina le dejó los euros que le correspondían en su regazo.

—Bueno, pues gracias… No sé el tiempo que me voy a quedar aquí, Cati. Unas semanas más. Un mes. Hasta que sepa por qué María Dolores, Lola —rectificó—, una mujer que no conozco de nada, me ha dejado este lugar tan… —miró a su alrededor buscando las palabras precisas—, tan mágico, tan bonito. Si no tenía a ningún familiar a quien donárselo, te lo podía haber dejado a ti. Eras su amiga.

Cati bajó la mirada un segundo.

—Jo no sé res. Yo no sé nada —dijo otra vez demasiado deprisa y esquivando la mirada de Marina.

—Tengo que ver cómo arreglo todo con mi hermana, que quiere venderla rápido.

—Es lo único que he aprendido a hacer en mi vida, pan. Només ser fer pa —intervino Catalina con tristeza—. No me veo sentada en casa mirando la tele y esperando la visita dels pardals dels meus germans. Ni a mis hermanos, ni a mis cuñadas, ni a sus hijos. A més, a qui vénen a veure és a mumare[20]. Vienen a ver a mi madre. Claro, la que lleva diez años cuidándola soy yo… Porque yo hubiera podido casarme, irme del pueblo, pero con ocho hermanos varones ¿quién iba a cuidar a mi anciana madre?

Catalina contempló su querida panadería y a la perra de Lola, que, espatarrada en la callejuela, parecía escucharlas.

—Yo tengo ahorros, pero no los suficientes para comprar todo esto —siguió diciendo Catalina—. Podría buscar trabajo en otro pueblo o en Palma. Pero ahora se congela la masa, están las máquinas modernas, ya no se necesitan tantas manos y además nadie querrá contratar a una sesentona gorda y miope como yo. Ningú.

—No digas eso, Cati.

—Lola y yo hemos sido las solteronas del pueblo, sabes. Ya se reían de nosotras, ya. Se quedaran per vestir sants[21], decían todos… Qué coño a vestir santos. Yo con ocho hermanos ya tuve suficiente. Nunca quise hijos. Y lo digo de verdad, aunque sé que nadie me cree…, pobrecitas las dos solteras… Cuando los padres de Lola murieron, Lola pensó en cerrar, pero decidimos intentarlo las dos. Piensa que era principios de los ochenta y, en aquella época, las mujeres en casa con los niños, sabes, eso de que dos mujeres se pusieran a ganar dinero estaba muy mal visto…

Marina percibía el orgullo de Catalina en cada palabra. El orgullo de haber levantado ese pequeño negocio femenino con su amiga, a la vez que sentía su pena por, seguramente, tener que abandonar su profesión.

—Nos hicimos famosas en el mundo entero con esta panadería…

Marina sonrió.

—No te’n riguis. No te rías, que no exagero. Salimos en todas las guías turísticas y además nos sacaron en una revista japonesa…, con fotos y todo.

—¿De verdad?

—Sí, de verdad. Vino una periodista que no hablaba nada, ni mallorquín, ni español, ni nada, solo japonés…, todo el día haciendo fotos y arigato, arigato, haciendo reverencias.

Catalina dejó de hablar y volvió su mirada hacia el obrador. Marina, enseguida, percibió la nostalgia de esos tiempos pasados junto con su amiga.

—Quizás haya una manera de que puedas seguir trabajando aquí a pesar de que la casa se venda. No te lo puedo asegurar, Cati…, pero lo intentaré.

Catalina suspiró levantándose de la silla.

—Tengo que hacerle la comida a mi madre. Ya le he avisado de que hoy llegaría tarde, pero no sabes cómo se pone si no come. Moltes gràcies, bonica. I perdona per ahir… Sempre he tingut una mica de mala lluna…[22] Nos vemos mañana entonces.

Catalina caminó hacia la puerta. Marina la siguió con la mirada.

—Cati.

Catalina se volvió.

—La receta del pan de limón con semillas de amapola me la enseñó mi abuela. Sé hacerla… Si quieres puedo intentarlo.

Catalina, sin contestar, salió de la panadería.

Con cuidado, quitó las chinchetas del folio que contenía la receta del pan de limón con semillas de amapola de la pared del obrador. La dobló y se la metió en el bolsillo del tejano. Cogió unas llaves que había colgadas en la entrada. Salió de la panadería y entró en el molino. Allí todavía no había buscado. Estuvo una hora dentro despejando aparatos de molienda polvorientos. Sacos vacíos. Sillas de madera y trastos rotos. No encontró nada. Ahora bien, apoyada en la pared circular del molino y observando el desorden y la dejadez del lugar, tuvo claro que o Lola fue una mujer muy caótica o alguien había estado revolviendo entre sus cosas.

—Ya te dije que la panameña tenía unas buenas tetas pero no era trigo limpio —dijo Curro a Armando en el exterior del restaurante donde ellos dos y sus mujeres habían ido a comer una paella con bogavante.

Armando aspiró con ansia el Marlboro rojo que sujetaba entre sus labios mientras se subía la solapa del abrigo. Parecía que el maldito invierno no quisiera acabar nunca. Soltó una bocanada de humo recordando con odio a su amante latina, que le engatusó sacándole lo que pudo.

—Me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. J&C Baker factura millones gracias a casos como el que me propones —siguió el notario—. Pero perderemos el juicio. Mi consejo es que es mejor llegar a un acuerdo, a un mal pacto con tu cuñada, que meternos a batallar con abogados y que la herencia acabe entrando en subasta pública, y ya sabes lo que pasa con eso. Será vendida por cuatro duros y perderéis vosotros y ella. Ofrécele el millón entero. Dos millones para ella y uno para vosotros. A eso no dirá que no.

—No la conoces. La hija de puta es terca como una mula —dijo aspirando el Marlboro.

Curro atisbó, a través del cristal del restaurante, a Cuca, que, excesivamente seductora, entregaba la tarjeta de crédito a un apuesto y joven camarero. Intuía los escarceos de su mujer y, desconectando de Armando, le echó una mirada asesina. Cuca, sintiéndose observada y conocedora de los celos de su marido, le miró y le guiñó un ojo a sabiendas de que esa noche se la follaría sin contemplaciones en su dormitorio del chalé, en el que convivían desde hacía veinte años.

—Invito yo a la paella —insistió Curro haciendo ademán de querer entrar en el restaurante.

—Ni hablar —dijo contundente y orgulloso—. No estoy tan mal como parece —mintió.

Dentro del restaurante, Anna y Cuca charlaban de lo suyo.

—Tu hermana la ha liado parda, ¿eh? Me acuerdo de que era la rarita de la clase. En segundo de BUP se fue, ¿no?

Anna asintió.

—Siempre callada —siguió Cuca—. Pasaba desapercibida…, pero siempre fue respetada. Era un crack en matemáticas y nos dejaba copiarle los exámenes. Era una tía generosa.

—Espero que la hagamos entrar en razón… En cuanto pueda te pago lo que te debo —contestó Anna.

—Olvídalo.

—No, Cuca, yo te lo pago cuando pueda.

—Te ha quedado muy bien —dijo Cuca mirando su pequeño Rolex de pulsera.

—Llego tarde a yoga —se excusó incorporándose apresuradamente.

—Sí. Yo también llego tarde al mecánico.

El taller mecánico abría a las cuatro y media. Anna llegó quince minutos antes. Entró en un bar cutre e, intentando no ser vista por el camarero, se escabulló al lavabo. Se plantó frente al espejo y sacó su neceser del bolso. Miró su reflejo. «¿Qué haces, Anna? ¿A qué juegas?». Anna suspiró y se contestó a sí misma, sin estar del todo segura. «No hago nada, estoy arreglándome para ver a un amigo».

Sacó la muestra de un sérum instantáneo japonés que, según le dijo la dependienta de la perfumería que intentaba venderle la moto, contenía un activo revolucionario concebido para estimular los liftantes naturales de la piel. Abrió el sobrecito de sérum y se echó unas gotas en la mano. Se lo esparció por los pómulos y guardó el resto dentro del neceser. Sacó el lápiz de ojos negro que se había comprado esa misma mañana y, con extremo cuidado, se pintó los ojos. Con un pincel difuminó el color del párpado superior. Pegote de rímel y brillo en los labios.

Salió del bar tras oír eso de «el lavabo, señora, es solo para clientes». No había mucha gente, así que no pasó demasiada vergüenza. Ahora bien, detestaba que la llamaran señora o, peor aún, de usted. Anna tenía cuarenta y siete años, pero no sentía que los tuviera. A veces se paraba a pensarlo: «¿Cuarenta y siete? Me faltan tres para los cincuenta». Le parecía imposible. Imposible. Pero no había día en que algún veinteañero le recordara con un «perdone usted» ese casi medio siglo que llevaba a sus espaldas.

Se sacó la melena del abrigo. Y entonces, a escasos metros de la entrada del taller, sucedió. Sucedió algo que Anna no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, notó, de nuevo, el alma dormida recorrerle el cuerpo y saludarla unas décimas de segundo. Se asustó. Dejó de caminar, respiró hondo y espiró poco a poco. Siguió caminando y, como una actriz de teatro a punto de entrar a escena, irrumpió Anna en el taller mecánico. Antonio se acercó a ella. Se había afeitado y llevaba una camiseta blanca de manga corta impecable (minutos antes se la había cambiado en el lavabo).

—Como nuevo —le dijo dándole las llaves del BMW.

—¿Cuánto os debo?

—Dame cien por la batería. El aceite, el agua y la mano de obra es regalo de la casa.

A Anna esa rebaja le venía muy bien, ya que esa reparación suponía quedarse sin blanca el resto del mes, pero evidentemente no pensaba tolerarlo.

—No, Antonio. Ni hablar. Dime cuánto es.

—Cien y ya está… De verdad.

Anna insistió pero Antonio no pensaba cobrarle.

—Bueno, pues, no sé… Muchas gracias. Te debo una —dijo Anna.

Le dio los cien euros, caminó hasta el coche y abrió la puerta. Antonio la observaba. Ella volvió a darle las gracias y se metió en el BMW. Puso las llaves en el contacto y encendió el motor. Lo que menos deseaba en ese momento era pisar el acelerador y salir de ese grasiento taller con olor a gasolina. «Anna, sal del coche y haz lo que te sale del corazón, sin miedo, por una vez en tu vida», se dijo a sí misma. Respiró. Se incorporó de nuevo y salió del coche. Miró a Antonio, que no se había movido del sitio.

—Si tienes tiempo y… —dudó un segundo y alzó los hombros—, y… te apetece, puedo, si tú quieres, invitarte a cenar.

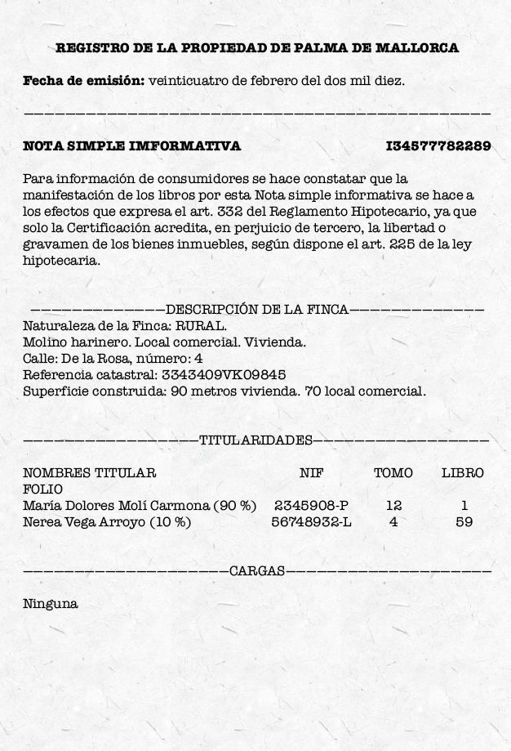

El Registro de la Propiedad de Mallorca estaba situado en el casco antiguo de Palma. Úrsula viajaba una vez a la semana a la ciudad, donde se reunía con un grupo de jubilados alemanes en una librería café de la plaza Santa Magdalena y que regentaba un alemán de Múnich también jubilado. Juntas, Marina y Úrsula, cogieron el autobús hasta la plaza España, desde allí caminaron por las callejuelas del casco antiguo hasta llegar a la librería café. Para sorpresa de Marina, en el escaparate había un póster de dos metros con la foto de Úrsula, mucho más joven y con los brazos apoyados en un libro que rezaba: Letzen Tagen mit dir[23], y abajo «1 000 000 exemplare erraicht[24]».

—Mirá que le tengo dicho al pelotudo que saque la foto de la vidriera…, pero no me da bola. Yo creo que se cree que me gusta, la concha de su madre, hace quince años que se publicó esta novela —dijo para sí.

—Eres escritora —se sorprendió Marina.

—Era escritora, querida…, en pasado. Ahora ya no lo soy. Llevo casi quince años sin escribir una línea. Mi época de escritora murió. Pero estos no se cansan de recordármelo —añadió con una sonrisa amarga—. Andá, que a los funcionarios del Ayuntamiento se les cae el lapicero a las cinco. La primera a la derecha y todo recto hacia abajo. Nos vemos después —dijo entrando por la puerta y echándole una bronca en alemán a un compatriota de su misma edad que salía a recibirla con los brazos abiertos.

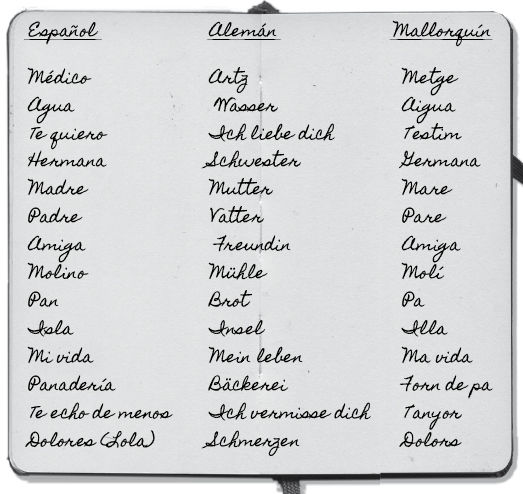

Marina se alejó pensando en esa descarada y también entrañable abuela que tenía por vecina. ¿Cómo debía haber sido su vida? Le había contado brevemente en el autobús que fue profesora de universidad, muchos años, pero ni palabra de su faceta de escritora. Pensó en el título de la novela, Letzen Tagen mit dir… No estaba muy segura…, debería mirar en el diccionario. ¿Mit dir, «contigo»? ¿Tag, «día»?

Entró en el edificio del registro. Un segurata corpulento con cara de atontao, uniformado en tonos marrones y un ridículo chaleco anaranjado le pidió el DNI y le preguntó por el motivo de su visita. Una vez comprobado que la mujer de la foto era la persona que tenía delante, la hizo pasar por un detector de metales y subir a la segunda planta. Subió.

Allí aguardaba una funcionaria anodina tecleando en su ordenador. La sala estaba vacía. Se acercó a la funcionaria.

—Coja tique, por favor —le dijo la funcionaria sin mirarla y sin dejar de teclear.

Marina miró la sala desierta: no tenía sentido, pero obedeció. Dio media vuelta y caminó hacia una máquina moderna en la entrada de la sala. Pulsó el botón. Y la máquina vomitó un tique con el número 1. Se sentó a escasos metros de la funcionaria, que seguía sumergida en las profundidades de su ordenador (cambiando su perfil por tercera vez en www.solterosdemasdecuarenta.com). La funcionaria apretó un botón y sonó un pitido agudo en toda la sala, a la vez que sobre su cabeza se encendía un rótulo en rojo con el número 1. Marina se acercó a ella.

—Dígame en qué la puedo ayudar.

Marina le explicó su caso y seguidamente le entregó los documentos que certificaban que el inmueble sobre el que solicitaba información le pertenecía. Sin dar muchas explicaciones, la funcionaria le pidió que rellenara una instancia en la que por escrito se detallaba la petición formal de la información solicitada. Marina la rellenó y se la entregó.

—En un mes recibirá por correo ordinario el historial completo de la finca.

—¿En un mes?

—Mes, mes y medio. Buenas tardes —dijo volviendo su mirada al ordenador.

Marina se despidió amablemente y volvió por donde había entrado. El segurata atontao seguía allí, sentado en una silla, sorbiendo café. Levantó la vista en señal de despedida. Aquel era sin duda un lugar gris con trabajadores del mismo color.

Úrsula la esperaba a las ocho en la marquesina de la plaza España. Le quedaban un par de horas y caminó tranquilamente por el casco antiguo de Palma, buscando la catedral del Mar. Llegó hasta ella y miró al cielo como hacía todas las navidades que había ido a cantar villancicos con sus compañeros del San Cayetano. Desde los seis años hasta los catorce, cada 20 de diciembre, había participado en la fiesta de Navidad del colegio. Entró en la catedral. Siempre le pareció un lugar sobrecogedor… Caminó despacio por la alfombra roja que llevaba hasta el altar, recordando la fila silenciosa que formaban las colegialas del San Cayetano. Se vio saludando a su padre, excitada y nerviosa, con seis añitos, en su primera actuación con la coral del colegio. Fuera donde fuera en esa isla, siempre aparecían esos recuerdos agridulces del pasado.

Llegó hasta la capilla y vio algo que no esperaba y que ya, en el primer segundo, le pareció extrañamente bello. Ese rincón no formaba parte de la catedral en su niñez. Sus ojos no lo recordaban. Durante un segundo pensó que esa obra de arte era fruto de su imaginación, pero no lo era… Le pareció que una ola inmensa de arcilla cubría las paredes. Una ola de tierra en la que encontró las profundidades del mar Mediterráneo de su infancia, el árido desierto africano de su madurez, el trigo hecho harina de esos últimos días. Mar, desierto y pan. Era extraña la sensación que le provocó esa escultura en apenas unos segundos. Quiso sentarse para admirarla tranquila. Resultaba extrañamente bello y pensó que era como si su vida se hubiera materializado en ese rincón onírico de la catedral de Palma. No sabía nada de arte, ni de escultura, ni de pintura. Seguramente los críticos habían calificado aquella obra con palabras magnánimas y elocuentes, elogiándola, pero Marina solo supo decirse a sí misma: «Qué lugar más bonito», para enseguida preguntarse por las manos que lo habían esculpido.

No creía en Dios ni en la Iglesia; sin embargo, el escultor mallorquín Miquel Barceló la arropó con ternura en esa manta de arcilla que habían creado sus manos en aquel lugar de culto. Mecida por las manos del escultor, repasó las grietas de arcilla que trepaban hasta el cielo de la catedral. Unas grietas que inevitablemente le recordaron a las grietas de las tierras de Afar, donde ella, entre las suyas, meció por primera vez a Naomi.

Una vieja máquina de escribir Underwood y un gramófono yacían arrinconados sobre una mesa de madera de roble en una esquina del salón. Todo el ancho estaba cubierto por estanterías de madera de cedro donde se apoyaban cientos de libros desordenados y antiguos vinilos. El parqué tenía vetas color miel y estaba cubierto parcialmente por una enorme alfombra persa de tonos azules. Úrsula había abierto una claraboya y ensanchado las ventanas. Tenía una casa bohemia, desordenada y preciosa, que nada tenía que ver con la oscura vivienda de su difunta vecina María Dolores Molí. Marina cogió de la estantería una edición de Letzen Tagen mit dir.

—Últimos días contigo —tradujo Marina.

—Tu pareja es un buen profesor —contestó Úrsula.

—¿Se tradujo al español?

—No.

—No creo que pueda leerla.

—No te pierdes gran cosa. Es una carta a mi difunto marido. Trata de una pareja que se pasa cincuenta años junta peleándose. No sé por qué creó tanto entusiasmo en Alemania, la verdad.

—¿Estás escribiendo algo ahora?

—No. Soy vieja. Y escribir cansa. Además, no tengo ni ganas ni ideas. Y nada me inspira… Mis neuronas están muertas, jovencita —lo dijo como si tuviera preparada la respuesta. Segura de sí misma. Sin vacilar.

—No acabo de creerme tus palabras, Úrsula —repuso Marina esbozando una sonrisa.

—Pues creételas… Además, la máquina de escribir vieja esa que mirabas… está rota desde hace —hizo cuentas mentalmente— tres años y no tengo intención de arreglarla… Va, vamos a preparar la cena.

Marina se dio cuenta, enseguida, de que Úrsula no tenía interés en hablar de su producción literaria y volvió a dejar el libro entre los cientos de la estantería. Mientras colocaba los quesos que había comprado a un quesero de Palma en una tabla de madera, le habló de los dos amores de su vida, sus nietos, que vivían en Alemania y que pasaban todos los veranos con ella en Valldemossa. Sobre todo la mayor, que ya había cumplido quince años. Se llamaba Pippa, diminutivo de Phillipa, y era una preciosa amazona pelirroja, según la describió, tan revoltosa que sus padres se alegraban de poderla dejar tres meses enteros en la isla. A finales de junio estaría por allí. Según le contó, su nieto era más tranquilote y había heredado su pasión por la lectura, motivo por el que casi ni se enteraba de su presencia. (Lo dijo con sumo cariño y orgullo y sobre todo para enfatizar la diferencia con la traviesa pelirroja, de la que también hablaba con auténtica devoción).

Abrió una botella de vino blanco que había dejado en el congelador y sacó dos copas de un armario. Marina cortó rebanadas del pa moreno que habían cocido esa mañana.

—¿Cómo era Lola?

—Si tuviera que definirla en una palabra, diría que era una mujer risueña. Sin maldad. Muy trabajadora.

—¿Y físicamente?

—Era… una tipa fuerte…, bajita pero grandota. Pelo negro, siempre recogido en un moño. Tenía unos ojos negros muy intensos… Qué injusto morir con sesenta y tres años, ¿no? —dijo para sí—. Más que amigas, nos hacíamos compañía en las mañanas.

—Es tan raro que no haya encontrado una sola foto de ella en la casa. Ni un papel con su nombre. Ni… nada… Es como si en esa casa no hubiera vivido nadie.

—Vivió sola toda su vida con el chucho este viejo que me llena de pelos la casa —dijo señalando a Niebla, que roncaba tumbado en la alfombra—. ¿Sabés qué estoy pensando? —continuó Úrsula—. Mañana me vengo a la panadería un rato. A ver si juntas le sacamos algo a la Cati. Cerrados como culo de botella…

Se sentaron en el inmenso sofá color tierra frente al ventanal y la noche que las acompañaba ya desde hacía horas. Cenaron tranquilamente y charlaron sobre sus vidas. Úrsula quiso recordar la primera noche que paseó por el pueblo de Valldemossa de la mano de su marido. Era una noche del verano de 1976. Se perdieron por una callejuela sin luz tras la Cartuja de Valldemossa. Mientras se besaban, sonó una melodía preciosa que su marido reconoció enseguida: era una pieza del compositor polaco Fryderyk Chopin, y ese segundo mágico en el que la música les acompañó besándose les hizo creer a ambos que el destino les había hecho una señal. Valldemossa era el lugar donde Úrsula y su marido envejecerían juntos. Con una sonrisa triste, Úrsula habló de los desengaños del destino, porque, cuando por fin ambos se jubilaron y habían decidido instalarse en Valldemossa para siempre, Günter, que así se llamaba su difunto esposo, falleció. Así que allí se encontraba Úrsula, sola, esperando la muerte, en el lugar donde juntos habían decidido retirarse.

Úrsula tenía una manera curiosa de zanjar las conversaciones y esa vez se levantó y se dirigió a la estantería. Parecía imposible encontrar algo en esa caótica y excesiva librería.

—Tengo que ordenar estas estanterías. Hay cientos de partituras de mi marido.

Lo encontró. Sacó el libro que buscaba. La cubierta rezaba: Un invierno en Mallorca. Se lo acercó a Marina.

—El libro no vale mucho. Pero te lo doy como algo curioso. Lo escribió la amante de Chopin cuando estuvieron aquí en 1838… Era una tarada, la tipa, seguro. Amandine Dupin se llamaba, pero firmaba como George Sand. El libro pone a parir a los mallorquines. A parir… Léelo. No darás crédito.

Marina observó la pintura de la portada con el duro retrato de la escritora.

—Pero ¿sabés lo más curioso? —siguió diciendo Úrsula—. Solo se publica aquí en Mallorca. Son los únicos que lo siguen publicando cada año. En inglés, español y alemán, y los pone de vuelta y media…

Dio un trago al vino.

—Contame vos de tu vida, Marina. Que la vieja chota empieza a hablar y no para…

A Marina esa vieja intelectual, cuyas arrugas le parecían cada vez más bellas y sus ojos más claros, le gustaba más a cada momento que pasaba. Úrsula tenía la sonrisa satisfecha de una mujer que ha pasado bien por la vida, haciendo las cosas como tocaban, leal consigo misma y con los demás.

Marina dio algunas pinceladas, sin explicar mucho, como siempre hacía. Úrsula era vieja y sabia; intuyó cierta tristeza en ella y adivinó que no debía preguntar más. Se incorporó, se acercó a la estantería de nuevo y buscó un vinilo.

Mientras lo hacía, Marina pensó que su vida hubiera sido muy diferente si esa mujer hubiese sido su madre. Muy diferente. Su hija debía de sentirse afortunada por haber salido del vientre de esa mujer.

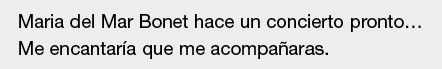

Úrsula colocó el vinilo en el gramófono. La aguja sobre él. Se sentaron frente al ventanal, junto a la chimenea y, saboreando las últimas gotas de vino blanco, escucharon el Nocturno en si bemol, de Fryderyk Chopin.

Marina sacó la cafetera del fogón. En la encimera, la compra que había hecho en una pequeña tienda de comestibles del pueblo el día anterior, pagándolo todo con su primer sueldo de panadera: café, té, naranjas, tomates, manzanas, azúcar moreno… Miró la hora y bajó hacia el obrador.

Catalina introducía las palas metálicas en el horno de leña, moviendo los troncos que ardían en él.

—¿Un cafelito para una vieja porteña no tendrán? —dijo Úrsula asomándose por la puerta.

—Bon dia —saludaron al unísono Marina y Catalina.

—Justo lo acabo de preparar. —Sonrió Marina, cómplice.

Úrsula se sentó en una de las sillas de mimbre que había a la derecha del mostrador, para tomarse el café. Niebla se acercó a sus pies y se tumbó. Inició la conversación que ya había planeado con esa delicia que cocinaba Lola cada mañana, y que la mayoría del pueblo mojaba en la leche y el café.

—Yo me ofrecí ayer…

—No tenemos suficientes manos si queremos hacer los trescientos panes que necesita el pueblo. Además, los limones, las amapolas… En verano sí que la Lola lo recogía de los campos de enfrente. Pero ahora hay que ir a Palma… ¿Quién va a ir a buscar las semillas?

—Yo puedo ir.

Catalina levantó las cejas. Por algún motivo, esa señora no quería que se vendiera ese bizcocho que cocinaba Lola cada mañana…

—No té cap sentit, collons…,[25] que era un regalo de Lola a los clientes… Nunca quiso cobrarles nada… Las veces que peleamos por ese maldito bizcocho.

—Dice mucho de ella —contestó Marina.

—Marina, yo te agradezco mucho que hayas vuelto a abrir la panadería, pero, claro, em sap greu, però…,[26] te he de ser sincera, eres muy lenta, qué le vamos a hacer. Lola hacía el pan de limón, pero me ayudaba a mí también con la cocción del pa moreno…, que hacer trescientos panes son muchos panes… y, claro, o me ayudas o tenemos que contratar a alguien y el pa tants de doblers no dóna[27]. Dicho en español, que mucho dinero el pan tampoco da… para vivir bien. La Lola y yo sí, pero para más… y contratar a alguien no es…

—¿Saben qué…? —cortó Úrsula, que estaba pendiente de cada palabra que intercambiaban las dos mujeres—. El médico me mandó ejercicios para la artritis con los dedos y no los hago nunca… Yo creo que amasar pan me va a ir bien.

Catalina miró, desconcertada, a la vieja argentina.

—¿Qué quieres decir, Úrsula? —preguntó Catalina.

—Les faltan manos, ¿no? Yo ya soy vieja y necesito descansar, pero si quieren puedo ayudarlas por las mañanas. A mí, si me regalan un pan moreno, me doy por pagada.

—A mí me parece bien —dijo Marina mirando a Catalina, que fruncía el ceño.

—Pero ¿qué me estás diciendo, Úrsula? Es que no te entiendo.

—Daaale. Cati, que te regalo mis manos, que son una birria. Lo sé…, pero mejor que nada…

—Es que no lo entiendo. No ho entenc[28] —repitió Catalina mirando a Marina.

—Yo creo que es la tramontana, que se les mete en la cabeza —dijo Úrsula volviendo la mirada hacia Marina—. Pero si no les cobro nada…, y ganarán más pesos —insistió de nuevo Úrsula volviendo la mirada a la panadera.

—Quins orgues, els alemanys[29] —dijo Catalina abriendo la portezuela del horno.

—Argentina, Cati, argentina…

Úrsula y Marina cruzaron brevemente la mirada, el plan tramado el día anterior estaba saliendo como esperaban. Úrsula, según le explicó con ese humor que la caracterizaba, dejaba pasar las horas releyendo sus novelas preferidas y, cuando Marina se despidió, le dijo: «¿Sabés qué? No voy a venir un rato mañana. Te voy a ayudar de verdad. Me picó la curiosidad y, qué querés que te diga, posponer seis horas la lectura diaria en la vida de una vieja moribunda… no cambia absolutamente nada en el mundo».

Eso es lo que pensaba esa octogenaria alemano-argentina. Pero la vida, a veces, sorprende. Y esas horas que pasaría amasando pan junto con esas dos mujeres cambiarían la trayectoria de su vida, la trayectoria de los años que le quedaban por vivir.

Anna colgó el teléfono y apoyó el codo en el cantarano de su suegra mientras respiraba intentando calmarse. Acababa de contarle la primera mentira de su vida a su marido. (A su marido directamente no, al contestador de su marido). Se había inventado una cena en una pizzería de Palma con Marina, durante la que le haría recapacitar sobre la venta del molino. Subió los escalones de dos en dos y entró en su dormitorio. Se quitó los calcetines, los tejanos, la camisa, la camiseta interior, el sujetador y entró en el aseo en bragas. Se sentó encima del mármol junto al lavabo y apoyó sus piernas flexionadas en él. De un neceser raído cogió una máquina de depilar y la puso en marcha. Tiempo atrás todo aquello se lo arreglaba una esteticista, pero desde que Armando le había reducido la mensualidad, sacrificó las sesiones mensuales de estética y se lo hacía todo ella misma.

Mientras se pasaba la máquina por la parte interior de la pierna, las preguntas iban apareciendo solas en su mente. «¿Qué haces, Anna? ¿Qué estás tramando? ¿Le vas a enseñar las piernas a Antonio?». «No, evidentemente no voy a enseñarle las piernas —se contestó a sí misma—, qué tontería». «Es normal depilarse, ¿no? Hace casi cinco meses que no me depilo. Me tocaba». Cuando observó sus piernas lisas, se sintió nerviosa. «Es un simple encuentro con un exnovio, relájate. No estás haciendo nada malo». Por cierto, un encuentro con el único exnovio que tenía. Porque en la vida de Anna solo habían existido Antonio y Armando.

Detestaba depilarse las axilas con la máquina. Tomó aire y, mirándose al espejo, empezó. Una vez fusilado todo el vello de su cuerpo, encendió el agua caliente de la ducha y se puso debajo del chorro. Se enjabonó con un jabón con extracto de camomila, le gustaba el olor de su champú infantil, que nunca había cambiado. «Igual Antonio reconoce el olor». «¿Quieres parar, Anna? Menuda cursilada acabas de pensar». Suavizante en las puntas. Salió de la ducha y se secó.

Acercó su rostro al espejo y forzó una sonrisa para verse las patas de gallo. Sí, definitivamente, el bótox había funcionado. Se miró en el espejo completamente desnuda. Se vio guapa a pesar de sus casi cincuenta años, pero sus pechos, por primera vez, le parecieron excesivos. Los implantes de silicona de cuatrocientos cuarenta centímetros cúbicos que se había colocado hacía ya cinco años le parecieron ridículos. Sabía que eso nada tenía que ver con el pescador de su juventud. A Antonio seguro que no le gustaban… «Basta, basta, basta, basta, Anna. Deja de pensar esas cosas», se dijo en voz alta a sí misma.

Lo peor de esos implantes es que no lo había hecho por ella misma, sino para lograr que el narcisista de su marido la mirara de vez en cuando. Mientras se tocaba los pechos, pensó en su marido. Anna no lo deseaba sexualmente. Hacía años que no se tocaban y eso a Anna tampoco le importaba. Es más, le venía mejor que él no insistiera. Su vida sexual era prácticamente nula. Prácticamente nula no, nula. Anna solo necesitaba los abrazos de Armando, sentirse protegida, sentirse valorada y querida. Que le dijera «te quiero» de vez en cuando. Hacía años que no le decía un «te quiero». Ya ni se acordaba de la última vez que la había abrazado. Jamás se lo confesaría a nadie, pero hacía más de cuatro años que no tenía relaciones sexuales con Armando.

Lo cierto es que, a excepción de Cuca, su grupo de amigas del Club Náutico apenas tenían relaciones con sus maridos. Xesca, la más despreocupada del grupo, en una cena con poco vino —a este grupo de mujeres de la alta sociedad mallorquina no les hacía falta estar muy ebrias para contarse sus intimidades—, confesó:

—Yo, la verdad, como le hace tan feliz al pobre…, dejo que me la meta cinco minutos una vez al mes.

Estallaron en una carcajada. Cuca era la excepción que confirmaba la regla, las relaciones sexuales del resto dejaban mucho que desear.

Anna, por comparación, pensó que su inapetencia sexual era totalmente normal. «Les pasa a todas las mujeres casadas —se decía a sí misma—, tranquila». Pero había una pequeña diferencia entre ella y sus amigas del Club Náutico. Sus amigas paseaban cada fin de semana acompañadas de sus maridos, cogidas de la mano de sus hijos, como hacían las familias normales. Sin embargo, Anna pasaba los fines de semana sola junto con su hija regordeta, justificando su soledad a través de las inversiones panameñas de Armando. Por supuesto, los maridos de sus amigas halagaban al empresario mallorquín, que amasaba fortuna en el extranjero. Mientras, sus amigas se compadecían de ella. «Para qué le sirven tantos millones si está más sola que la una», cuchicheaban en petit comité.

Eso sí, los veranos eran sagrados para la familia García Vega. Armando pasaba siempre julio y agosto en España junto con su esposa y su hija, y todo aquel miembro de la jet que quisiera pasearse en su yate de treinta metros de eslora. Anna subía al yate, morena, con pareos caros, bonita en su delgadez y luciendo a su Flavio Briatore y a su niña rolliza, orgullosa de caminar en familia. Le gustaba esa fotografía que mostraban los tres al mundo en los meses estivales… Pero, el verano de 2005, Armando, según le dijo, debía pasarlo entero trabajando en Panamá. Marcharía en junio y volvería en septiembre. Anna le propuso que fueran los tres a Panamá, ya que Anita no tenía que ir al colegio…, pero él enseguida se excusó diciendo que Latinoamérica no era un lugar seguro para una niña de diez años.

Anna y Anita pasaron esos cuatro meses solas. Armando llamaba poco y, cuando lo hacía, como siempre, nombraba a la urraca como su sustituta. Siempre preguntaba por las clases de recuperación de su hija, que había suspendido matemáticas, religión y ciencias naturales, y debía examinarse en el mes de septiembre. «¿Todo lo demás bien, Anna?». «Sí», respondía ella. Pero ¿qué era todo lo demás? La primera vez que Anna se atrevió a decir que se sentía sola, él la cortó.

«No te falta de nada. Tienes la tarjeta de crédito para todo lo que quieras y llama a mi madre si te sientes sola. No te quejes, Anna, que el que está solo soy yo».

Era un cínico. Nació así o más bien la urraca lo moldeó así.

Anna, durante esos cuatro meses, buscó refugio en sus amigas del club y lo encontró. A los propietarios de yates les gusta contar con invitados… ¿Qué gracia tiene si no navegar en un barco de tres millones de euros solo…? Y, sobre todo, en esos meses intimó con Cuca. Cuca era una deslenguada muy diferente a ella y lo cierto es que le hacía reír. Cuca le aconsejó abandonar esa pose de mosquita muerta que tenía siempre. Si no, su marido se buscaría a otra, si no la había encontrado ya, y finalmente la abandonaría. (Cuca, sin que nadie se lo hubiera dicho nunca, tenía clarísimo que un hombre como Armando, que supuraba triunfo por cada poro de su cuerpo, tendría varias amantes en Panamá. Lo que no supuso es que el idiota se enamoraría ciegamente de una de ellas). Cuca le dejó bien claro a Anna: primero sexo y luego ya vendrán los besitos y los abracitos y esas cosas tan monas que os gustan a las mujeres (ella no se consideraba una mujer al uso).

—Los hombres necesitan follar, Anna. No te olvides. Si no folla contigo, follará con otra.

Quizás Cuca tenía razón, y, sí, debía hacer un esfuerzo y hacer el amor de vez en cuando con Armando, aunque no se excitara. No entendía por qué Cuca utilizaba siempre la palabra «follar», era un término malsonante, de personas sin clase, ordinario, con lo bonito que sonaba «hacer el amor»…

Anna era muy consciente de que ella tenía parte de culpa de esa falta de sexo en la pareja. Fue ella quien empezó a rechazarlo. Diez años haciendo el amor con el único propósito de concebir a Anita. Durante la lactancia tenía la libido por los suelos. Luego, alegó una episiotomía mal curada, cansancio y dolores de cabeza, y la parte contraria no insistía demasiado. Armando tampoco era muy romántico (aunque lo fue en sus inicios), ni intentaba seducirla. Además, cruzaba el charco una vez al mes para encontrarse con su ambiciosa amante y follar, con un gramito de coca, hasta altas horas del amanecer.

—Piensa en otro cuando hagáis el amor —le dijo Cuca con una sonrisa cómplice—. Tú cierra los ojos. Si él no se entera. Yo pienso en un abogado, amigo de mi marido, que me pone mucho —concluyó guiñándole un ojo.

(Era la suerte que tenía Cuca, que le ponía desde un farsante tántrico con olor a pachuli hasta un abogado sin escrúpulos vestido de Armani y olor a Issey Miyake).

Anna miró a su interlocutora como si fuera de Marte. Cuca le tocó los dos sacos vacíos que tenía como tetas.

—¿Qué falta para la vuelta de Armando? —preguntó Cuca.

—Dos meses —contestó Anna.

—Pues dale una sorpresa para cuando llegue.

Se dejó convencer y se implantó la sorpresa. Cuatrocientos cuarenta gramos de silicona en cada seno. Dejó que un cirujano plástico le hiciera una incisión en las aureolas de cada pezón para introducir esa masa transparente que le haría recuperar a su marido. Fue más duro de lo que había pensado. Nadie le habló del postoperatorio. De los senos tan hinchados que le llegaban hasta la barbilla. Del dolor de la herida en la aureola. Pasó un mes aullando en compañía de Imelda, quien le hacía las curas diarias con yodo en el pezón y le suministraba dos ibuprofenos al día.

Eso sí, a los dos meses los sacos vacíos se habían convertido en dos pelotas firmes que sobresalían de su pequeño cuerpo.

A finales de septiembre volvió Armando. Fue a buscarlo al aeropuerto. Esa misma mañana se había hecho un tratamiento de keratina y se había comprado maquillaje nuevo para la ocasión. Llevaba un escote pronunciado… Se miró al espejo satisfecha antes de salir hacia el aeropuerto. Anita, cómo no, la acompañaba vestida de chándal. Armando salió por la puerta de embarque y le dio un beso fugaz en la boca… «¿Qué tal, Anna?». No se dio cuenta de nada.

Cenaron los tres y acostaron a Anita. Armando bajó al primer piso y se tumbó en la chaise longue de leopardo. Cogió el mando y zapeó. Mientras, en el piso de arriba, Anna se preparaba en el dormitorio para hacer el amor a su marido. Se puso un camisón de seda verde de tirantes finos que se había comprado en una tienda exquisita del centro de Palma. Se miró al espejo de nuevo, sonrió viéndose bonita. Abrió la puerta del dormitorio y lo llamó. Armando le contestó con pereza.

—Sube, por favor —insistió ella.

Armando subió a desgana y entró en el dormitorio. Anna le esperaba sentada en el borde de la cama. Un tirante fino del camisón resbaló por su hombro. Sonrió, casi avergonzada; tenía la sensación de que se desnudaba por primera vez delante de él.

Armando se quedó en la puerta. Sorprendido.

Anna se incorporó y se acercó a él con dulzura. Se bajó el otro tirante del camisón y le enseñó los pechos.

—¿Te gustan? —le preguntó tímida.

Armando miró esos senos voluptuosos.

—Anna, ¿pero qué te has hecho? —dijo cogiendo con sus manos esas tetas que no parecía que fueran de su recatada mujer.

Le bajó el camisón, que cayó al suelo, dejando a Anna completamente desnuda. Volvió a mirar los pechos operados de Anna.

—Sí me gustan, Anna —le dijo sobándoselos.

Sí. Le gustaban y mucho. Armando acercó su boca al pecho de Anna, le chupó un seno y lo mordisqueó. Anna, al contrario de lo que había imaginado, cuando Armando succionó, sintió aprensión y se acordó del bisturí cortándole el pezón. Armando seguía vestido con la ropa con la que había viajado desde Panamá. Besó a su mujer desnuda brevemente en la boca.

—Espérame un segundito.

Se metió en el lavabo. Tarjeta de crédito y rayita de coca. Salió. Se bajó la cremallera del pantalón.

Volvió a su mujer, que lo esperaba tumbada en la cama, sin poder disimular la chica tímida que siempre había sido y siempre sería.

—Sigues estando buena, Anna —le dijo Armando.

Anna sonrió con timidez. Había conseguido su objetivo. Cerró los ojos y suavemente besó la boca de su marido a la vez que acariciaba su espalda. Armando, con un movimiento brusco, le dio la vuelta de modo que ella quedara de espaldas a él.

—Ponte como un perrito —dijo Armando, susurrándole al oído.

Anna no hizo nada porque no entendió sus palabras.

—De rodillas, mi amor…

Anna obedeció. Puso las rodillas en la cama y Armando, ayudándose de su mano, le hizo inclinar el cuerpo hacia delante. A Armando, esa posición aprendida en sus noches panameñas le hacía sentir poderoso. Enseguida, la erección. Se bajó rápidamente la cremallera del pantalón, que cayó al suelo sobre los zapatos. Se sacó el miembro erecto de su calzoncillo Calvin Klein y se arrodilló tras ella. Antes de penetrarla, puso sus manos en las nalgas de Anna y las apretó. Separó sus glúteos mientras se miraba la polla a punto de embestir. Le gustaba verla aumentar de tamaño… y así lo hizo antes de entrar. Entró dentro de su mujer sin contemplaciones. Anna sintió un cuchillo partiéndole en dos. Chilló de dolor y ese gemido de dolor que Armando interpretó como de puro placer le puso más cachondo todavía. Se miró el falo, duro.

Aceleró el ritmo. Se miraba el miembro que entraba y salía del cuerpo de su mujer a cuatro patas. Muda. Poder. Dominio. Se mordió los labios. Un minuto. Dos. Tres entrando y saliendo. «Un poco más rápido, Armando», se dijo a sí mismo. La coca le permitía aguantar tiempo. Le encantaba esa espera que la droga le proporcionaba. Aceleró mientras empezaba a escucharse sus propios sonidos entrecortados de placer. Estaba cogiendo velocidad. Vio a Anna tan frágil, dándoselo todo, ahí desnuda de espaldas. Sin mirarlo. Anna cogió con fuerza la manta que cubría la cama. Sus puños se cerraron. Solo sentía dolor.

A Armando, siempre le había gustado el cuerpecito delgado y frágil de su mujer, como a todos los chicos del Club Náutico, pero él fue quien se llevó a la rubita tímida y frágil que todos querían. «Mírala ahí, esa niña frágil y tímida del club. Quién lo diría, parece una puta dándolo todo». Y sí, algo que siempre le había enorgullecido a Armando era que ese cuerpecito de mujer no había probado otra polla que no fuera la suya.

Él mismo se sorprendió de la velocidad con la que empezaba a penetrar en el cuerpo de Anna tantas otras veces penetrado en posición de misionero. Su mujer le estaba poniendo más cachondo que nunca. Dejó de agarrarle los glúteos. Con la palma de su mano, tal y como le gustaba a la panameña, le dio un pequeño azote. Anna emitió un sonido extraño. «Le gusta», interpretó Armando a la vez que cerraba los ojos para recordar la frase de su amante panameña, no hacía demasiado tiempo, en esa misma posición. «Cómo me gusta que me culee…, pero no se me vaya usted a correr ahora, mi macho papito». Esa frase le ponía cachondo…, recordarla también. Ya le quedaba poco para llegar al clímax. Armando no era de los que se corrían antes, por supuesto, las damas primero. Dar placer a una mujer era de triunfadores.

—Tócate —le ordenó.

Ella hizo ver que obedecía y escondió su mano entre sus delgadas piernas y simuló los sonidos pertinentes. Armando suspiró de placer al oír a su mujer gemir y siguió follándosela como no lo había hecho nunca en todos los años de matrimonio. Cerró los ojos. Otro pequeño azote. Su miembro como un bate de béisbol. Lo miró orgulloso a décimas de segundo del clímax. Posó sus manos en los glúteos de su mujer. Se los separó. Levantó la palma derecha de la mano. Último azote y se la metió con rabia y, mientras una lágrima se deslizaba por la mejilla de su mujer, como un cerdo, se corrió.

No paró el motor de la moto ni se quitó el casco. Se subió la visera y le sonrió.

—Vamos un poco lejos —le dijo Antonio sacándose el casco integral que llevaba colgado del brazo.

Anna se recogió el pelo en una trenza baja como siempre hacía cuando la iba a buscar a la salida del colegio. Él le puso el casco y ella, sin pensarlo y sabiendo que él se adelantaría, alzó el cuello. Antonio le cerró las correas, como hacían treinta años atrás.

—Anna, pero si es que sigues igual —dijo con una leve sonrisa mirando el fino abrigo cámel que llevaba puesto.

Se quitó su chaqueta motera de cuero e hizo ademán de dársela.

—Estoy bien, Antonio. No te preocupes.

Él le colocó la chaqueta de cuero sobre los hombros, sin hacerle caso, y ella, como había hecho tantas otras veces, se metió dentro. Notó su calor y, sin querer reconocerlo en exceso, le gustó.

Anna subió a la moto y se agarró al asiento trasero. Antonio emprendió pausadamente la marcha, debían salir del centro de Palma.

La Kawasaki negra se alejó discreta por entre los coches hasta llegar a la MA-11. Aceleró. Le gustaba correr con la moto. Anna lo sabía bien. Recordó las pocas discusiones que habían tenido en su juventud, siempre por la dichosa moto.

—Corre cuando no esté yo encima, jolín, Antonio, que me da miedo —le decía enfurruñada cuando eran jóvenes, una vez se había bajado de la moto.

—Es que eres tan finita que me olvido que vas detrás. Pégate a mi espalda para que no me olvide —le respondía travieso plantándole un beso y poniéndolos en peligro un día sí y otro también.

Qué manía con la velocidad. Y, por supuesto, la Kawasaki en la que iban en ese momento corría mucho más que la Rieju en la que se montaban a los diecisiete. «Él tampoco ha cambiado», pensó. Seguía sujeta al asiento trasero y él, consciente de ello, aceleró. Ella, que notó el aumento de velocidad, sonrió, sin verle la cara; no le cabía duda que estaba recordando esas discusiones moteras de hacía treinta años. Anna sabía perfectamente qué tenía que hacer para que disminuyera la velocidad. Y lo hizo. Se reclinó, igual que a los diecisiete, sobre su espalda, ladeó la cabeza y le rodeó con sus brazos; él sonrió para sí y disminuyó la velocidad.

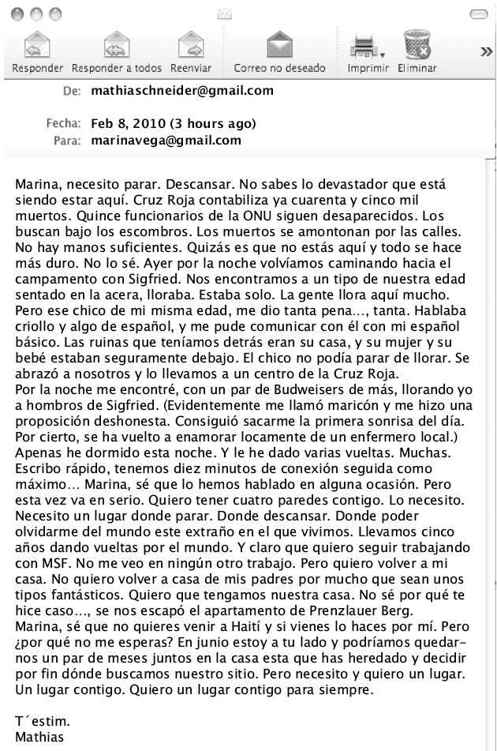

Dio al send sin despedirse[30].

Miró hacia el interior del pequeño y acogedor salón del Petit Hotel de Valldemossa. Observó a Gabriel arrodillado frente a la chimenea. Cogía troncos de pino y almendro de un cesto de mimbre y los colocaba cuidadosamente dentro, donde ya pequeñas ramas de olivo formaban la base. Empujó papel de periódico viejo bajo ellos. Se sacó una caja de cerillas del bolsillo de su pantalón de pana. Cogió un fósforo, lo frotó, se encendió y lo lanzó hacia las ramitas de olivo. Ardieron, el pino y luego el almendro. Con un fuelle artesanal avivó el fuego. Como cada tarde, se sentó junto a su fuego frente al ventanal de su casa para cumplir su ritual diario y admirar segundo a segundo cómo el sol del invierno se escondía tras la sierra de Tramontana.

—¿Eres feliz?

—Uy, no sé qué contestarte a eso —le dijo Anna dando un trago a la copa de vino blanco.

Las olas del mar chocaban a pocos metros del pequeño y austero restaurante de Sóller que Antonio había escogido. Manteles viejos de cuadros rojos y blancos. Pescado fresco y vino blanco de la isla, bien frío. Lugar de cenas para pescadores con buen paladar.

—¿Y tú? ¿Tú eres feliz?

—Esto es pasarme la pelota —contestó Antonio con una sonrisa—. Miro hacia atrás y puedo decir que he hecho lo que he querido. He visto el mundo. He tenido una hija y, ahora, pues volviendo a las raíces, supongo. Sí. —Hizo una pausa—. Soy feliz o por lo menos estoy tranquilo. Que a los cincuenta es mucho.

Antonio cogió la copa de vino y dio un trago. La dejó de nuevo en la mesa.

—¿Por qué no contestaste a mis cartas? —continuó Antonio mirándola a los ojos.

Anna enrojeció y dejó los cubiertos sobre el plato.

—¿Qué cartas, Antonio? —preguntó bajando el tono de voz.

—Te escribí una cada semana. Cada semana, Anna. Durante tres meses. No me digas que no las recibiste. Primero postales que te compré en cada puerto donde paramos antes de cruzar al Atlántico, luego folios y folios que nunca contestaste.

—No recibí nunca nada, Antonio. Te lo prometo —dijo con sinceridad y urgencia.

—Calle Albenya, 33, en Son Vida. Han pasado años y sigo acordándome.

Anna asintió. Era la dirección de su casa. La de la abuela Nerea, luego de la de sus padres, ahora la suya. En la que seguía viviendo con su marido y su hija. Ella no se había movido nunca de esas cuatro paredes.

—No recibí nunca ninguna carta. Te lo juro… Y sentí tanta impotencia. Yo no sabía dónde escribirte. Créeme. Por favor.

Anna bajó su mirada un segundo, recordando el dolor desgarrador de ese año sin Antonio. Sin saber nada de él.

—Dónde te iba a escribir. Pasé con mi padre frente a S’Estaca, pero no me atreví a pedirle que parara. Podía haber preguntado a tus padres, pero pensé que estarían decepcionados conmigo. No lo sé…

Antonio permanecía callado. Algo incrédulo. Al fin y al cabo fue una historia de amor imposible entre un humilde marinero enamorado y una chica de clase alta. Y con la ausencia de respuesta, llegó a autoconvencerse de que ese fue el motivo de la ruptura.

—Mi madre, seguramente —dijo Anna con cierto rencor y mirando hacia el mar negro que tenía frente a ella—. No creo que mi padre hiciera algo así.

No valía la pena intentar descubrir quién había escondido esas cartas treinta años atrás. Su intuición fue acertada. Su madre escondió esas cartas. Ana de Vilallonga tenía muy claro cuál debía ser el futuro de su hija. Y un pescador barriobajero estaba a millas de distancia de lo que ella había planeado.

—Fui cobarde —dijo Anna con sinceridad y liberando a su madre de esa culpa. Estaba siendo honesta con ella misma y con él. Porque solo ella fue la culpable de no subirse en ese barco y de romper, así, la relación para siempre.

—Yo egoísta —le contestó Antonio inesperadamente. Como si hubiera llegado a esa reflexión después de pensarlo mucho tiempo.

—¿Por qué dices eso?

—Era mi sueño, Anna. Era yo quien quería conocer el mundo y en el fondo también tenía miedo de hacerlo solo. Sabía que, en ese momento, estabas enamorada de mí y te convencí…, sabiendo que tú no ibas a ser feliz… Bueno, la verdad es que a los veinte años no pensé que no ibas a ser feliz, claro, y me enfadé contigo, pero… con el tiempo entiendes las cosas.

Antonio cogió la botella de vino blanco, llenó la copa de Anna y después la suya y continuó:

—Cuando me subí en el velero, sin ti, tenía el corazón en un puño y te odié. —Antonio casi se avergonzó de decir esa palabra y enseguida retomó la conversación por otro lado—. En la grúa no te lo conté todo. En el barco, pasé mucho miedo. Mucho, Anna. Tuvimos mala suerte. Porque en Cabo Verde esperamos en el velero hasta que las condiciones meteorológicas fueran favorables. Esperamos quince días antes de zarpar. —Suspiró recordando ese trayecto—. Te juro que pensé que me moría, y allí me di cuenta de que había sido un egoísta, que me hubieras odiado tú por arrastrarte allí. Dos semanas en medio de la nada. De un océano plano sin una brizna de viento… Avanzamos en dos semanas 40 nudos. La gente se piensa que lo peligroso son las tormentas del Atlántico. Y no, es la calma, la falta de viento. Pensé que nos moriríamos allí porque la comida se iba acabando, y el agua. Encima, la mujer del inglés empezó a ponerse nerviosa…, histérica… Ella estaba allí por él. También la había convencido. Y yo en medio de sus discusiones en un barco de seis metros de eslora. Bueno, yo y dos marineros caboverdianos. Me sentí bastante solo porque los tipos hablaban portugués entre ellos y tampoco me daban mucha bola.

Dio un trago al vino.

—Eso no fue todo, de repente, la tormenta, el huracán. —Antonio esperó un segundo recordando esa travesía como una pesadilla—. Unas olas de quince metros que no había visto en mi vida… Me quedé en los huesos. Y luego ya, una vez llegamos a Dominicana, todo fue relativamente sencillo. En el puerto había tablones con papeles escritos a mano de marineros que ofrecían compartir habitación, y así lo hice. La vida es relativamente barata allí. Estuve un año y medio trabajando en embarcaciones turísticas, pero con base en Dominicana. Y te escribí y te escribí.

—De verdad, Antonio…, nunca recibí una carta tuya.

—Incluso reuní el dinero para que te compraras un billete de avión y me vinieras a ver. Y esperé paciente tus cartas durante un año. Y un día abrieron una peluquería debajo de mi casa. Me fui a cortar el pelo y me refugié en los brazos de la peluquera… Y acabé casándome con ella. —Sonrió con cierta tristeza—. La vida qué rara es, ¿no?

Se miraron unos segundos con ternura, con pena, con nostalgia, con dudas; encontraron cada uno en lo más profundo del otro, quizás, un resquicio de amor escondido.

—Tardaba unos dos días en escribirte cinco líneas y, cuando firmaba dando por acabada la carta, la releía y sonaban tan —rio para sí y alzó los hombros— tan infantiles que rompía el papel y volvía a empezar. —Sonrió de nuevo—. No sabes lo que me costaba escribir cinco líneas… Un día llegué a pensar que era más fácil cruzar el Atlántico que escribir…

Se buscaron la mirada. Mudos. Intentando adivinar la vida que no tuvieron.

—¡Marina! —gritó Úrsula desde la calle.

Marina se asomó desde el dormitorio.

—Mathias al teléfono.

Sin cerrar la ventana, bajó rauda las escaleras, cruzó la panadería y salió. Úrsula aguardaba ya en el umbral de su casa. Le hizo un ademán para que pasara. Marina entró en el salón y cogió el teléfono fijo en una mesita auxiliar junto a la máquina de escribir rota. Úrsula sonrió desde el umbral de la puerta, antes de salir a dar un paseo con Niebla. Cerró la puerta y dejó a su nueva vecina en casa.

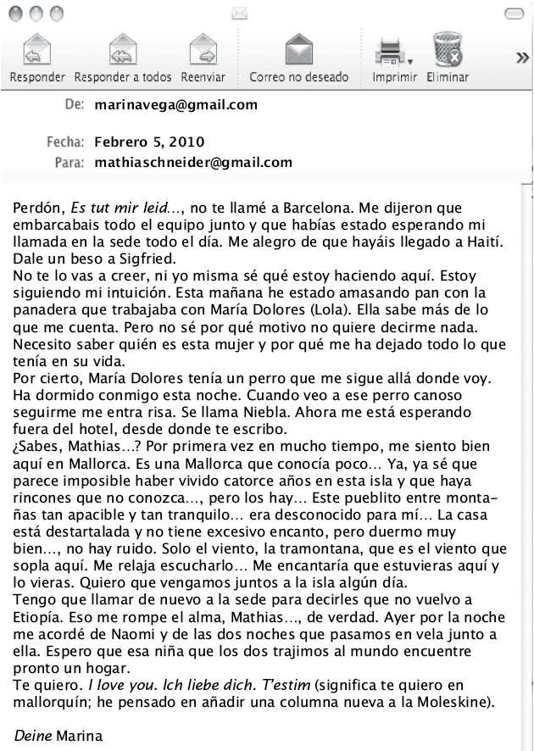

Escuchar la voz de Mathias era un bálsamo de tranquilidad siempre. Era algo mutuo.

—¿Cómo estás, mi amor?

Fueron las primeras palabras de él. Las dijo en español. ¡Era siempre tan cariñoso y tan generoso con las palabras de amor que le decía a Marina! Pensó que debía de ser esa tradición del romanticismo alemán heredada de Goethe. O quizás que, cuando se dicen palabras como «mi amor» en otro idioma, parece que pierdan esa carga emocional que llevan. Pero Marina se equivocaba. Mathias le decía «te quiero» o «te amo» en español porque le parecía más bonito, creía que sonaba mejor que «Ich liebe dich». Él las decía con toda la sinceridad y la carga emocional que implicaban. A Marina le gustaba escucharlas de una manera tan liviana, porque, a ella, esas palabras no le salían nunca.

—Bien. Estoy bien —le contestó—. Y tú, ¿cómo estás?

Ella, como ya hemos dicho, amaba como cualquier otra mujer, pero pocas veces lo verbalizaba y le era mucho más fácil despedirse con un «Iloveyou» dicho de corrido que decir un «te quiero» o un «te amo». Palabras que en su idioma materno no recordaba haberlas pronunciado en sus cuarenta y cinco años de vida.

Marina escuchó a Mathias explicarle el horror que presenciaba cada día. Más de un millón de personas sin hogar. Las líneas telefónicas estaban colapsadas. Desde el Thuraya tenían unos escasos minutos para hablar.

—Marina, no puedo hablar mucho. A principios de junio puedo estar allí. ¿Qué piensas, dime? Espérame. Me encantaría estar a tu lado ahora y hablar tranquilos… ¡Voy, dos minutos! —dijo Mathias a Sigfried, que le hacía señales desde un jeep—. Me vienen a buscar, Marina. Como quieras. Marina, te conozco, sé que no quieres venir a Haití. Espérame allí. Voy yo a España, dime.

—Mathias…, vale, sí. Te espero aquí —dijo sin pensar.

—No te escucho, Marina.

—Sí, te espero y así quizás con tiempo pueda averiguar algo más de…

La comunicación se cortó. Marina permaneció con el auricular pegado en la oreja y escuchando el pitido continuo del teléfono.

Volvió asustada a casa de la difunta panadera. Entró en la panadería y subió directa a la segunda planta. Observó esa estancia que hacía a la vez de salón y de cocina. Le pareció más desangelada y fría que los días anteriores. El sofá, más raído. La vetusta alacena, más sucia. Miró al suelo de gres que pisaba, tan diferente al parqué de madera con vetas color miel que chirriaba a cada paso en la acogedora casa de su vecina.

Las fachadas de piedra de ambas casas eran iguales. La disposición de los cuartos también. Las claraboyas y las ventanas ensanchadas de su vecina iluminaban la casa. Sin embargo, la de María Dolores era oscura.

Subió al dormitorio. La tela africana le daba algo más de su personalidad. Levantó la pesada cama de hierro y la movió hasta situarla frente a la ventana, de manera que nada más abrir los ojos pudiera admirar las montañas y el mar a lo lejos. Miró las vigas de madera de pino que bajaban sobre su cabeza siguiendo la forma del tejado. Se quitó los zapatos y se sentó en la cama. Flexionó las rodillas sobre su pecho y las abrazó.

Otra vez, por algún motivo que no alcanzaba a entender, y mientras la voz del viento golpeaba los postigos de las ventanas, sintió que ese dormitorio la acunaba. La mecía entre sus viejas paredes desvencijadas.

Oyó el rebuzno de su hija Anita demandando su presencia. Abrió un ojo y enseguida sintió un leve dolor de cabeza del vino blanco de la noche anterior. Miró el despertador de su mesilla. ¡Las ocho y media de la mañana! Intentó no hacer ruido para no despertar a Armando. Aunque dada la dosis de Tranxilium que su marido se tomaba desde hacía unas semanas era improbable que la escuchara.

Anna salió del dormitorio en camisón y se asomó por la escalera.

—Me he dormido, cariño…, dame, dame unos minutos.

—¡Joder, mamá! Te espero en el coche.

Anna entró en su dormitorio de nuevo y observó a Armando, que emitía unos entrecortados suspiros con la boca abierta. Pensó en lo difícil que se le estaba haciendo a él la pérdida de poder. Anna no lo estaba viviendo de una manera tan traumática. A los dos les gustaba el dinero. A quién no. Claro que Anna echaba de menos entrar en las tiendas de moda como hacía años atrás, sin mirar el precio de nada. Comprarse los preciosos vestidos de Cortana, una joven diseñadora mallorquina que la había vestido personalmente, y lograr siempre ser la más bonita en todas las fiestas del Club Náutico. También había dejado de comprar los polvos japoneses de Shiseido y los zapatos italianos, y sí, evidentemente, echaría de menos los agostos torrándose al sol sobre el yate de treinta metros de eslora. Pero Anna era consciente de que seguían viviendo en esa mansión del barrio de Son Vida, con unas preciosas vistas a la bahía de Palma, una mansión que, por suerte, seguía estando a nombre de Anna y Marina. Anna sabía disfrutar del sol que salía cada mañana y de las aguas de Mediterráneo, que bañaban su vida. Eso, pasara lo que pasara, nunca cambiaría.

Sin embargo, su marido se estaba convirtiendo en otro hombre. Unos días, irascible y orgulloso, salía de casa dispuesto a arreglar la situación económica en la que se encontraban. Otros días, deambulaba por la casa, en batín, aspirando Marlboros rojos y buceando en la pantalla de ordenador. Una mañana, Anna le observó apartarse el batín y rascarse la entrepierna. Se había cortado las greñas canas el día anterior. Arrastraba los pies hacia el lavabo. Anna recordó la historia de un relato bíblico que les leyó la profesora de Literatura del San Cayetano. La historia de Sansón y Dalila. Sansón, un héroe de gran fortaleza física, temido por los filisteos y deseado por las más bellas mujeres. La fuerza de Sansón residía en su larga melena y era un secreto que había guardado siempre hasta que una bella filistea, llamada Dalila, se cruzó en su vida. Dalila consiguió su amor y él, loco de pasión, le desveló su secreto. Esa noche, cuando Sansón dormía, Dalila le cortó la melena y lo entregó a los filisteos. Armando, al igual que Sansón, había dejado de ser el tipo poderoso, admirado por todos; parecía, ahora, un Sansón derrotado pidiendo clemencia. Anna sintió pena por su marido. Se compadeció de él, a pesar de todo. Lo que Anna no se imaginaba es que la parte femenina de esa historia bíblica también existía en la vida de Armando.

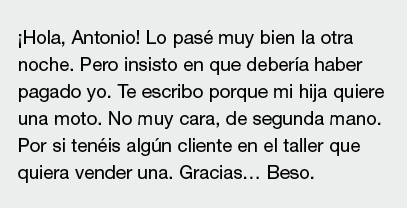

—Si me comprarais la moto, no tendrías que despertarte —le dijo Anita sintonizando la radio del BMW.

—¿Tienes las notas?

—¿Tengo suficiente dinero para comprarme una de segunda mano? Es mi dinero. Es el dinero que me habéis dado en navidades. El dinero de la abuela.

Lo primero que logró sintonizar era «Party in the USA», de Miley Cyrus.

—No soporto a esta tía —dijo Anita aludiendo a la cantante norteamericana e ignorando las preguntas de su madre.

Buscó otra emisora. Noticias en mallorquín, reggaetón, música clásica… Anita rebuznó de nuevo y apagó la radio.

—¿Cómo han ido las notas, hija?

—Es que no entiendo qué paranoia con la moto. Que si voy con cuidado no es peligrosa. Llegaría en quince minutos al cole.

—¿Aprobaste mates?

—En quince minutos, mamá, y no tienes que andar haciendo de chófer todo el santo día.

—Es que lo hago encantada —dijo Anna pitando a un coche que le había adelantado de forma imprudente.

—Es que ya soy mayorcita para que me lleves al colegio, ¿sabes?

—La moto es peligrosa, hija.

—Es peligrosa si vas a toda hostia y eres imprudente…

Anna suspiró y calló. No tenía ganas de otra discusión más… «Qué boca, por Dios, qué boca tiene mi hija… Mejor me callo, que si no la liamos de nuevo», pensó Anna mordiéndose la lengua.

—He sacado suficiente en Castellano, Naturales, Religión, Latín y Arte —y de carrerilla y mirando por la ventanilla del coche siguió—; Física, Química y mates, cateadas.

—No puede ser —dijo Anna, sin enfadarse, con cierta desesperación ante los suspensos de su hija.

Anna miró a su Anita, que seguía con la mirada perdida por la ventanilla. Era una adolescente rara, pero le importaban sus notas. Sus notas no. Con un aprobado le era suficiente. El hecho de tener que estudiar de nuevo el mismo temario le parecía un coñazo y repetir curso no estaba en sus planes.

—No podemos seguir pagando al profesor particular. No sé cómo lo vamos a hacer. Hablaré con tu tutora.

—¡No! No hables con nadie.

Anita bajó la ventanilla del BMW.

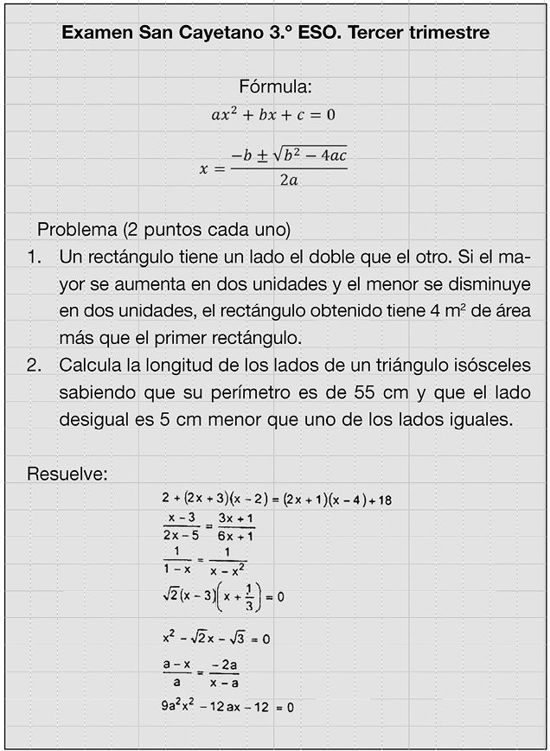

—No sé para qué coño me sirve saber qué es una ecuación de segundo grado o una raíz cuadrada… Porque, a ver, mamá, ¿los adultos utilizáis las raíces cuadradas para algo en la vida?

Anna miró a su hija, que aguardaba una respuesta. Lo de las palabrotas la superaba… Es que era una en cada frase. Ella, que decía tacos en contadísimas ocasiones. O, por supuesto, en situaciones extremas como la vivida hacía no mucho en la carretera, al quedarse tirada con su BMW sin batería.

—Pues, que yo sepa, no. La gente que conozco no las utiliza en su vida diaria. Pero alguien habrá, digo yo. Para algo servirán y, por favor, cuida tu vocabulario.

—¿Y para qué coño tengo que memorizar la puta tabla periódica de Mendeléyev?

—Los de la NASA —dijo Anna.

Anita miró a su madre.

—¿Qué? —le preguntó sin entender.

—Que los de la NASA deben de utilizar raíces cuadradas —dijo Anna seria.

—Los de la NASA —repitió su hija sin dar crédito a la simpleza de su madre.

—Si digo yo que los astronautas igual… Tienes esos planos con líneas del universo…

—De verdad, mamá, yo estoy convencida de que fumas porros a escondidas.

—Dices unas cosas, hija… Si yo le hubiera contestado así a mi madre. No sé yo qué me hubiera hecho.

El hecho de que Anna no levantara la voz desconcertaba a su hija. Porque, por muy solitaria que fuera esta adolescente que iba sentada junto a su madre en el BMW, no era sorda. Había escuchado de refilón a sus compañeras de clase explicar las discusiones a grito pelao con sus madres. Sin embargo, la suya en contadísimas ocasiones levantaba la voz, y eso a Anita la desconcertaba.

—Yo puedo intentar ayudarte con las mates —dijo Anna, no muy segura de sus palabras, por haber sido una estudiante pésima que tampoco entendió nunca para qué servían todas aquellas ecuaciones que llenaban las pizarras del San Cayetano.

—¿Tú? —le preguntó su hija—. Pero si te lías con la cuenta del súper.

Se acercaron a la calle del colegio. Anita vio a algunas de sus compañeras subiendo risueñas hacia la escuela. Se fijó en las faldas excesivamente cortas que llevaban e inconscientemente se tapó las rodillas de futbolista con la falda del uniforme. Detestaba ese atuendo cursi y de señoritas que llevaba desde los tres años.

—Por si te interesa, he sacado un notable en Alemán y un excelente en Inglés —le dijo abriendo la puerta del coche.

Anna sonrió mientras dejaba el coche en batería a pocos metros de la entrada del colegio.

—Muy bien, hija. Enhorabuena —le dijo con una sonrisa sincera—. Si quieres, puedes.

—¿Sabes qué pasa, mamá?

En esos momentos, diez compañeras de clase pasaron a pocos metros del BMW. Ninguna se paró a esperarla. Ella las siguió un segundo con la mirada y volvió la vista hacia su madre.

—Que es lo único que me interesa…, estudiar un idioma para salir de la roca esta en la que he nacido.