Il Raj britannico

Mai la violenza è stata più minacciosa e multiforme di oggi. Mai l’azione e le idee di Mohandas Gandhi (Mohandas Karamcand Gandhi), che l’ha combattuta col sorriso sulle labbra, fino a morirne, sono state più attuali.

Ben pochi hanno lasciato una traccia tanto forte nella storia umana, attraversando con dolcezza un secolo di barbarie, tentando di far ragionare i mostri peggiori, facendo del proprio sacrificio un mezzo per condurre gli altri all’introspezione, rivelando che l’umiliazione è il vero motore della Storia, praticando la sola utopia che permette di sperare nella sopravvivenza della specie umana: quella della tolleranza e della nonviolenza. La sua lezione ha cambiato il XX secolo e l’India. Bisognerà recepirla, se vogliamo che l’umanità sopravviva al XXI.

Il suo messaggio, amava dire, era la sua vita, apparentemente trasparente. La sua passione per la verità lo spingeva a diffondere, scrivendo praticamente tutti i giorni, l’evoluzione del suo carattere, dei suoi sentimenti, dei suoi problemi, della sua dottrina, della sua etica, della sua pratica, della sua strategia, delle sue direttive.

Eppure, Gandhi resta un appassionante enigma.

Mentre alcuni indiani suoi contemporanei, come Chandrasekhara Venkata Raman, insignito del premio Nobel per la fisica nel 1930, Ramanuja, geniale matematico della teoria dei numeri, o Satyendranath Bose, che lavorò con Einstein, furono dei geni eccezionali, lui non fu né un teorico, né un leader militare e nemmeno un brillante avvocato. Come ha fatto, dunque, questo timido ometto – nato da famiglia modesta, in una casta “dignitosa” ma inferiore ai bramini, senza conoscenze – a diventare la guida morale di un paese tra i più sofisticati, i più gerarchizzati, i più religiosi del mondo? Come è riuscito quest’uomo dalla voce esitante, che a trent’anni era incapace di parlare in pubblico, a riunire, vent’anni dopo, milioni di uomini pronti a morire per lui? Come ha osato, in decine di occasioni, mettere in gioco la sua vita per costringere gli altri a riflettere sulle loro debolezze? Come è riuscito a diventare ciò che voleva? Come comprendere colui che consigliava alle vittime di accettare l’olocausto e chiamava i carnefici «amici»? Come credere, infine, a colui che nella vita privata dava a volte l’impressione di contraddire i principi di cui esigeva il rispetto dagli altri?

Le sue innumerevoli biografie, scritte mentre era ancora vivo o dopo la sua morte, molto spesso tralasciano tutti questi temi: sono opere di amici devotissimi o agiografie che non cercano le sue debolezze e non approfondiscono abbastanza le sue opere, confrontandole solo di rado con le sfide del suo tempo che, tuttavia, conferiscono al suo pensiero una tragica universalità. Inoltre, la sua opera letteraria e giornalistica (cinquantamila pagine scritte essenzialmente in gujarati) è stata tradotta con grave ritardo in inglese, e ancora più tardi in francese.

Ma c’è anche un’altra ragione che mi è parsa chiara solo mentre scrivevo: la sua vita è una risposta a un’umiliazione. Innanzitutto quella subita dagli indiani del Sudafrica da parte di inglesi e boeri, poi quella degli intoccabili da parte degli altri hindu e infine quella degli indiani da parte degli inglesi. Umiliazioni in cui Gandhi trovò la fonte della sua ribellione, della sua filosofia, delle sue vittorie; umiliazioni universali che ci riguardano più che mai.

Questa è dunque, in definitiva, la principale ragion d’essere della presente biografia: raccontare la storia favolosa di un uomo il cui incredibile destino rivela il motore fondamentale della storia umana. Non il profitto, né la lotta di classe, ma appunto il risveglio degli umiliati.

Per troppo tempo l’Occidente ha rifiutato a tutti questi popoli colonizzati, definiti “primitivi” o “barbari”, lo status di esseri umani. Oggi sono visti come una minaccia. In realtà sono delle promesse. Il loro destino mostra inoltre che se la lotta dei popoli per la libertà non si inscrive nel quadro di un’etica e di una metafisica, se la lotta per cambiare gli altri non comincia da una lotta quotidiana per cambiare se stessi, essa rischia di portare solo a un cambio di padrone.

Questo è il messaggio principale di Gandhi: per smettere davvero di essere umiliati, bisogna prima smettere di umiliare. Bisogna cambiare il proprio rapporto con l’Altro. Come dice, in modo diverso e sublime, uno dei canti di Tagore che Gandhi amava ascoltare: «Il mio incenso non esala alcun profumo finché non brucia; la mia lampada non rischiara finché non la accendo»151.

Altrimenti detto, l’umiliazione è la scintilla che dà all’umiliato il desiderio di trovare se stesso; se non lo fa, non avrà altro avvenire che diventare lui stesso un carnefice.

* * *

L’India è stata umiliata più di qualsiasi altro paese. Più di qualunque altro subcontinente, oggi è in una situazione tale da influire sul futuro del mondo. Più di qualsiasi altro essere umano, l’indiano di oggi – che viva in India, in Pakistan o in Bangladesh, che sia ingegnere nella Silicon Valley o imam nei sobborghi di Manchester – gioca e giocherà un ruolo nella Storia. Non c’è da stupirsene: dopo due secoli di dominazione britannica, giunta dopo altri due di dominazione moghul, gli eredi di Gandhi si prenderanno, in un modo o nell’altro, la loro rivincita economica, politica, culturale e militare per tutte le umiliazioni subite.

Un uomo fragile e sorridente li ha aiutati a prendere coscienza della loro dignità e li ha sollevati più in alto di loro stessi. Il suo destino porta il segno del nostro passato, il nostro futuro porterà il segno della sua storia.

Prima di conoscerlo, è bene delineare il contesto: la colonizzazione delle Indie da parte dell’Impero britannico è in prima battuta, come quasi tutte le avventure coloniali, una pura questione di denaro. In seguito divenne una questione politica. Infine – e solo infine – una questione di civiltà.

Prima di tutto una questione economica. All’inizio del XVIII secolo l’India, insieme alla Cina, era ai primi posti dell’economia mondiale, con il 22 per cento del reddito dell’intero pianeta. A partire dalla fine del XVIII secolo, alcuni mercanti inglesi presero il potere a Calcutta e nei centri economici del Bengala, con l’intento di far sì che quella colonizzazione non costasse niente alla Corona. Così l’India pagò a caro prezzo la propria sottomissione, divenendo una riserva di truppe e materie prime e allo stesso tempo un mercato per i prodotti inglesi. Di fatto, mentre l’America del Nord (Stati Uniti e Canada), il Sudafrica e l’Australia furono subito terre di colonizzazione, la Gran Bretagna, intimorita dalle masse indiane, mandò in India solo militari, funzionari e commercianti. Non inviò neanche – o ne mandò pochi – missionari cristiani. Alcuni uomini vi andarono da soli per fare fortuna e ripartirono per spenderla in Inghilterra, riuscendo a volte a comprare intere province con i soldi guadagnati. Furono celebrati matrimoni misti, almeno fino all’arrivo, nel 1830, dei primi “pescherecci”: navi che trasportavano donne inglesi venute a “pescare” un marito. A differenza di quanto avvenne nelle colonie francesi, quelle inglesi fecero nascere una forte borghesia locale a cui si appoggiarono.

Tutto comincia nel 1757, quando uno straordinario avventuriero inglese, Robert Clive, entra a Calcutta, si mette d’accordo con il navab del Bengala per rivoltarsi contro i francesi e prendere loro Chandernagore (Chandannagar), per poi tradire il suo alleato bengalese, distruggerlo nella battaglia di Plassey e cacciare anche gli olandesi dalla regione. La sua ambizione non è politica, ma commerciale: la Compagnia delle Indie Orientali. Nel 1763, il trattato di Parigi, firmato senza che i soldati di Luigi XV abbiano tentato un confronto sul campo, lascia ai francesi solo cinque territori. Un anno più tardi, Clive, diventato governatore e comandante in capo dopo quattro anni di assenza, prende il potere economico su tutto il Bengala, lasciando al navab solo il potere politico e giudiziario. Il Bengala diventa così il primo insediamento inglese stabile sul subcontinente; l’amministrazione resta moghul, le leggi restano islamiche, la lingua dei funzionari resta il persiano. Clive si accontenta di assicurarsi la gestione delle imposte e del commercio: il primo funzionario indiano sotto controllo britannico è un esattore generale. In seguito sigla un accordo con coloro che riscuotevano l’imposta fondiaria per conto dell’imperatore Moghul, gli zamindar, e ne fa dei proprietari fondiari a lui devoti; poi prende progressivamente il controllo del commercio esterno e costituisce il Raj (raj) britannico, dove solo gli inglesi occupano dei posti di responsabilità.

Nel 1774 Clive, divenuto immensamente ricco, accusato di corruzione («Mio Dio», rispose lui ai suoi accusatori, «sono io stesso stupito dalla mia moderazione!») e molto malato, si suicida a Londra. Il Raj allora si arroga uno dopo l’altro i monopoli remunerativi quanto impopolari del sale e del tè. Poi gli inglesi fanno dell’intero subcontinente uno dei principali sbocchi dell’industria tessile del Lancashire, sfruttano le miniere di carbone del Bihar e dell’Orissa e sviluppano le colture da esportazione come quella del tè, soffocando l’agricoltura alimentare, l’industria e l’artigianato. Alla metà del XIX secolo, per organizzare la spedizione rapida di questi prodotti d’esportazione verso i porti, il Raj costruisce una rete ferroviaria di oltre 60.000 chilometri. In totale, verso il 1850, l’India produce a buon mercato derrate e materie prime per il mercato britannico e acquista a caro prezzo i prodotti principali dell’industria britannica.

Conseguenza: sette grandi carestie nella prima metà del XIX secolo e ventiquattro nella seconda80. Nel 1869, quando nasce Gandhi, la situazione è così tragica che gli uomini delle aree più povere di Madras e del Bengala cominciano a emigrare verso gli Stati Uniti, le Antille, il Perù, la Réunion, le Mauritius, il Madagascar e il Sudafrica, dove sono impiegati come schiavi da piantatori inglesi e boeri installati su vasti terreni vergini, ideali per il tè, il caffè e lo zucchero. Lì presto ritroveremo Gandhi.

La colonizzazione delle Indie è in secondo luogo una questione politica. Nel 1784 William Pitt, primo ministro a Londra, pone la Compagnia sotto l’autorità di un Consiglio di Controllo. Un po’ più tardi, a Calcutta, Lord Cornwallis, governatore generale, riorganizza l’amministrazione del Bengala anglicizzandola: uno dei suoi primi interventi consiste nel vietare il porto d’armi. Nel Sud, Sir Thomas Munro lo imita e prende prima di tutto il controllo delle imposte. Nell’Ovest, Sir Elphinstone fa altrettanto, permettendo però ai principi di mantenere i loro privilegi, le loro truppe e i loro palazzi. Nel Nord, Sir Charles Metcalfe si arroga tutti i poteri lasciando una parvenza di autonomia ai villaggi. A Calcutta, nominata capitale del Raj, un governatore generale sostituisce il Gran Mogol, si appropria dei suoi fasti e dei suoi palazzi e stipula trattati di alleanza con i principi del subcontinente sottomessi alla sorveglianza del “potere supremo” (Paramount Power) del Raj. Un “residente” britannico può intervenire come vuole nella gestione interna di ciascuno di questi principati, che non possono trattare direttamente né con le potenze straniere e nemmeno tra loro. Nel 1805, alcune migliaia di funzionari e soldati britannici imposero così la loro autorità a più di 150 milioni di indiani, appoggiandosi a un esercito di 155.000 uomini9: soldati inglesi, ma soprattutto i “sepoy” (dall’hindi sipahi, ‘soldato’) del Bengala; le alte caste dell’Awadh forniscono truppe d’élite come avevano fatto con il Gran Mogol.

Poco a poco, il governatore generale prende il sopravvento sui mercanti della Compagnia, assistito a partire dal 1833 da un Consiglio Legislativo composto esclusivamente da ufficiali britannici9. Nel 1835 compaiono le prime scuole britanniche, dapprima riservate ai pochi figli del personale espatriato e a quelli delle élite principesche e mercantili. I primi laureati indiani delle tre università istituite verso il 1850 a Calcutta, Madras e Bombay hanno accesso solo raramente all’alta amministrazione del paese, che resta quasi esclusivamente britannica. Pochissimi indiani fanno carriera a Londra68.

Nel maggio del 1857 (mentre la Francia intraprende la guerra in Africa contro l’impero tuculor e occupa Canton), l’esercito britannico vuole obbligare i sepoy, spesso musulmani, ad attraversare il mare per prestare servizio in Birmania e impone loro l’uso di un nuovo fucile le cui cartucce sono rivestite di grasso animale; questi si ribellano, trascinando con loro proprietari terrieri, paesani, cittadini dell’Awadh e dell’India centrale. Occupano anche Delhi, città divenuta secondaria dopo essere stata la capitale dei Gran Mogol; a Cawnpore (Kanpur), 400 inglesi (tra cui donne e bambini) vengono massacrati. Per rappresaglia, il governatore generale Lord Canning (soprannominato ironicamente “Canning il clemente”) stermina la famiglia dell’imperatore Moghul, principe musulmano, e con l’aiuto dei principi hindu doma questa rivolta; come dirà lo storico William Rushbrook, i principati costituiscono ormai «una rete di fortezze amiche su territorio ribelle»50.

È chiaro, per gli inglesi, che l’India è divenuta una colonia politica e non solo una base commerciale. Il 2 agosto (mentre in Cina infuria quella spesso definita come la “seconda guerra dell’oppio”, che apre di nuovo le porte a Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna) un primo Government of India Act abolisce la Compagnia delle Indie e ne trasferisce i poteri a un viceré con nomina quinquennale. Questi dirige alcuni funzionari sul posto, scortati da un “corpo scelto” di agenti di altissimo livello, l’Indian Civil Service (ICS), reclutati per concorso su un programma che comprende cultura generale, lingue locali e attitudine al comando, dopo tre anni passati a Hailesbury in una caserma appositamente istituita. Questo servizio, in seno al quale gli indiani occuperanno progressivamente qualche posto importante, si rivelerà estremamente solido ed efficace, in grado di resistere a ogni assalto, fino al giorno dell’indipendenza9. Gli verrà dato un soprannome significativo: “armatura d’acciaio”.

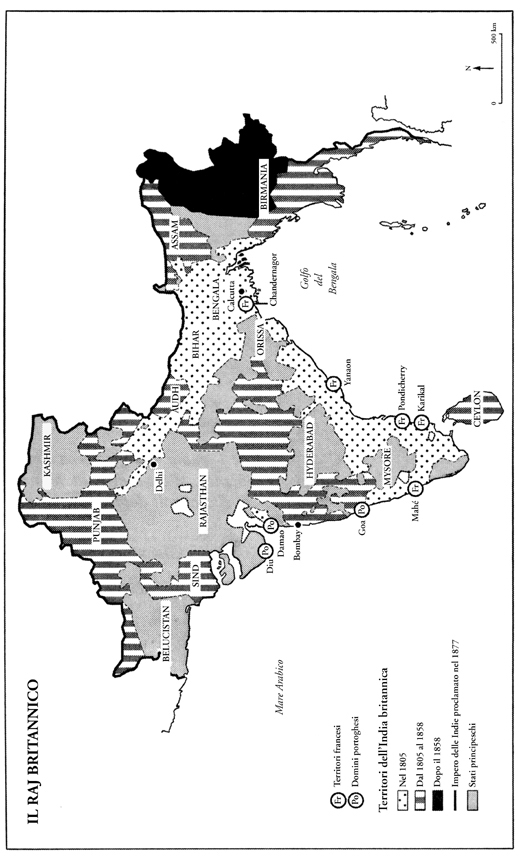

I due terzi del subcontinente sono quindi divisi in dieci province (Assam, Bengala, Bihar, Bombay, Province centrali, Madras, Frontiera del Nord-Ovest, Orissa, Punjab e Sind), ciascuna retta da un “governatore”, e in altre sei (Ajmer-Merwara, isole Andamane e Nicobare, Beluchistan, Coorg, Delhi, Panth-Piploda) sotto l’autorità di un “alto commissario”; in queste zone direttamente amministrate, gli inglesi si appoggiano ai notabili tradizionali, gli zamindar e i jagirdar68. L’altro terzo del continente, diviso in 565 Stati, è sotto il controllo di re e maharajah (maharaja) hindu e sikh, navab (o nababbi) e begum musulmani, principi ancora ereditari, che prestano giuramento di alleanza alla Corona britannica; tra i più importanti, gli Stati di Jaipur, Gwalior, Hyderabad, Mysore, Jammu e Kashmir, aizzati tra loro dagli inglesi. Nel 1861, un “Consiglio [legislativo] del Raj” e alcuni “consigli consultivi provinciali” sono aperti a pochissimi notabili indiani, comunque scelti dal viceré68. Questo sistema corrisponde sia alla concezione inglese della democrazia censuaria che a quella indiana dello Stato protettore di un sistema immanente di caste.

Un organismo centrale, il Survey of India, sopprime, per lo meno virtualmente, le frontiere interne tra queste entità per inventare un’India astratta, britannica, che diverrà poco a poco una realtà per gli stessi indiani6. A Londra, un ministro dell’India e un’amministrazione, l’Indian Office, controllano il tutto.

Infine la colonizzazione è una questione di civiltà. Ora, per gli inglesi evidentemente ne esiste una sola, la propria, da difendere più che promuovere: non si tratta nemmeno di portare alle popolazioni locali i “benefici” della British way of life; l’India per gli inglesi (come l’Africa per i francesi) è solo una cornice dove appendere la grandezza della loro “civiltà”, che non riguarda quei “subumani”. E anche se la prima metà del XIX secolo vede gli inglesi vietare in linea di massima l’immolazione rituale delle vedove e combattere – sempre in linea di massima – le bande che uccidono in nome della dea Kali, nessuno a Londra considera gli indiani degli esseri umani degni di vedersi accordare gli stessi diritti degli inglesi. Nessuno si interessa più alla favolosa pluralità delle loro culture, letterature, religioni, storie, filosofie, arti. Se alcuni ufficiali inglesi imparano qualche loro lingua, è in generale per sorvegliarli meglio. La maggior parte degli inglesi che vivono e lavorano laggiù si isolano nei loro acquartieramenti e nei loro club, dove riproducono più o meno lo stile di vita londinese. Si viene a fare fortuna in India ma nessuno, o quasi, vuole morirci.

Qualche inglese se ne preoccupa. Così, dall’inizio del XIX secolo, Thomas Munro nota che, anche se l’India è stata invasa e governata per più di sette secoli da conquistatori venuti da nord-est, spesso più violenti e crudeli degli inglesi, non è però mai stata altrettanto umiliata. Alcuni tra i più audaci amministratori britannici si appassionano al paese. Certi addirittura si indignano nel vedere il 95 per cento degli abitanti del subcontinente sopportare una vita più che miserabile, in villaggi immutabili, dove ognuno svolge una funzione corrispondente alla propria casta, producendo appena i beni necessari per sopravvivere: per nutrirsi, le vacche sacre producono il latte; per vestirsi, il cotone, filato dalle donne, procura le stoffe. Altri (pochissimi) osano pensare che un giorno il popolo assimilerà lo spirito delle istituzioni britanniche e che l’India diventerà una democrazia indipendente. Nel 1838, uno di questi, che diventerà famoso, il giovanissimo Charles Trevelyan, scrive con più di un secolo di anticipo:

È nella natura delle cose che il legame esistente oggi tra due paesi tanto lontani uno dall’altro non possa essere permanente: nessuna politica, per quanto volontaristica, potrà impedire agli indigeni di finire per ritrovare la loro indipendenza [...]. Formata da noi e dotata del nostro sapere e delle nostre istituzioni politiche, l’India resterà il più fiero monumento della benevolenza britannica.50

Nel 1869, anno della nascita di Gandhi, gli inglesi ignorano che l’India è uno straordinario mosaico di civiltà, religioni e culture: hindu, zoroastriana, cristiana, ebraica, buddhista, musulmana, persiana ecc. Che lì vivono più di 230 milioni di abitanti, che parlano 179 lingue e 544 dialetti, su 4.112.000 chilometri quadrati tra la barriera himalayana e gli oceani. Essi non vedono nemmeno che, malgrado loro e contro di loro, alcuni simboli cominciano a unificare questo puzzle. Non è né una lingua (se ne parlano centinaia), né una cultura (ce ne sono migliaia), né una religione (se ne contano diverse decine) e nemmeno la vacca, che esclude i musulmani, ma la molteplicità dei pellegrinaggi, che spingono milioni di persone ad attraversare continuamente il continente, e la vasta mitologia che li nutre; in particolare la divinità più recente e più sacra del panteon hindu, Bharat Mata: la “Madre India”6. Per promuovere questa nuova coscienza di sé, una borghesia e un’élite prodotte dalla colonizzazione britannica si oppongono a coloro che saccheggiano e umiliano l’India. Sono industriali, giornalisti, ma soprattutto avvocati e religiosi. Gli inglesi non sanno che sta nascendo anche un orgoglio di essere indiani, alimentato dall’odio per il colonizzatore: affinché l’India porti qualcosa al mondo, pensano questi giovani, bisogna prima che si sbarazzi del controllo e dell’influenza dell’Occidente, e che ritrovi la propria identità nel suo favoloso passato, nel suo multiforme splendore.

Come sempre, l’umiliato si scopre nell’umiliazione. E in prima fila, a guidarlo, ieri e domani, c’è Mohandas Gandhi.

* * *

Per tutte queste ragioni, ho voluto raccontare qui gli incredibili sviluppi della sua vita e della sua dottrina. Né da adulatore, né – meno che mai – da nemico: ho voluto comprendere come questo giovane avvocato fallito è divenuto uno degli uomini più importanti della storia umana; come quel giovane mondano si è trasformato in un santo laico; come quell’anglofilo è diventato ferocemente antioccidentale; come mille sconfitte si sono mutate per lui in trionfo, come Mohandas è diventato Gandhi. Per arrivarci, ho dovuto – e così dovrà fare il lettore – interessarmi a culture, filosofie, strategie, mentalità che ci sono radicalmente estranee a priori; penetrare in un universo, in un modo di pensare il mondo e in concetti molto diversi dai nostri; in particolare ho cercato di comprendere perché il potere e la ragione, tanto apprezzati in Occidente, figurino, per Gandhi e tanti altri indiani dei suoi tempi, tra i difetti peggiori. Racconterò quasi giorno per giorno la straordinaria creazione che Gandhi ha fatto di se stesso, suddividendo la sua vita in sette parti attorno a sette concetti per lui essenziali.

Per ricostruire la sua giovinezza, parlerò dei Modh Vanik, nome della casta nella quale nacque nel 1869. Per descrivere la presa di coscienza della sua identità, parlerò dello satavadhani, l’eccezionale guru che cambiò la sua visione del mondo, nel 1891, al ritorno dai suoi studi a Londra. Per far comprendere la sua prima lotta in Sudafrica, dove visse dal 1893 al 1914, parlerò del satyagraha, parola che inventò per designare una forma molto originale di disobbedienza civile. Per seguire la sua ricerca dell’identità indiana, che lui elaborò dal 1914 al 1930, parlerò di Hind swaraj (svaraj), o ‘autogoverno’ dell’India. Poi, quando si trovò davanti all’infuriare della violenza in tutto il mondo, dal 1931 al 1939, parlerò della sua ahimsa, ‘nonviolenza assoluta’, che lo porterà all’estremo sacrificio. Racconterò infine come, nel bel mezzo di una guerra contro le dittature, lui lanciò agli inglesi uno strano appello a lasciare l’India, ma il suo «Quit India!» non impedì la spartizione del subcontinente, il 15 agosto 1947, e il suo assassinio, il 30 gennaio 1948, mentre mormorava la preghiera hindu He Ram!.

Si comprenderà allora che non esiste niente di più universale di questa vita così incredibile, sofisticata, torturata, martirizzata, intensa, e quanto essa possa aiutarci a rispondere alla sola domanda che conti: è possibile trovare se stessi?