Fünftes Kapitel.

Der Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze«.

Die Schenke »Zum umgebrochenen Kreuze« rechtfertigte diese Bezeichnung durch eine braunrote Zeichnung an einer der Giebelwände des Hauses: durch das Bild eines russischen Doppelkreuzes, das am Fuße umgebrochen war und auf der Erde lag… jedenfalls eine Legende, die mit irgend einer kirchen-schänderischen Untat aus längstvergangener Zeit in Verbindung stand.

Ein gewisser Kroff, ein Slawe von Geburt und Witwer im Alter von vierzig bis fünfundvierzig Jahren, bewirtschaftete die einsam an der Landstraße von Riga und am Rande eines Waldes gelegene Schenke, die schon sein Vater besessen hatte. Im Umkreise von zwei bis drei Werst hätte man nirgends ein näher gelegenes Haus oder einen Weiler angetroffen… die Einsamkeit im vollsten Sinne des Wortes.

Als gelegentliche Kunden empfing Kroff nur die wenigen Reisenden, die hier einmal Halt machen mußten, als eine Art Stammgäste aber verkehrten bei ihm etwa ein Dutzend Bauern, die auf nahe gelegenen Feldern arbeiteten, und einige Holzfäller und Kohlenbrenner aus dem benachbarten Walde.

Ob der Gastwirt ein gutes Geschäft machte, hätte niemand sagen können; jedenfalls ließ er keine Klagen hören und war überhaupt nicht angelegt, über etwas zu sprechen, was ihn selbst betraf. Der Kabak war schon seit etwa dreißig Jahren im Betrieb, erst unter Leitung des Vaters – der als Schmuggler und Wilddieb sein Schäfchen ins Trockene gebracht hatte – und dann unter der des Sohnes. Die Leute in der weiteren Umgebung mutmaßten auch, daß es im »Umgebrochenen Kreuze« an Geld nicht fehle… es bekümmerte sich darum aber niemand näher.

Von Natur wenig mitteilsam, lebte Kroff sehr zurückgezogen und verließ seine Schenke nur in den seltenen Fällen, wo er einmal in Pernau zu tun hatte. Im übrigen arbeitete er in seinem Garten, solange ihn keine Gäste davon abriefen, denn er hatte weder eine Magd noch einen Burschen zur Hilfe. Von Person recht kräftig, hatte er ein rötliches Gesicht, starken Vollbart, üppiges Kopfhaar und einen freien, offenen Blick. Er richtete nie an jemand eine Frage und antwortete stets kurz und bündig, wenn jemand zu ihm sprach.

Das Haus, hinter dem der Garten lag, bestand nur aus einem Erdgeschoß mit einer einflügeligen Haupttür, durch die man sofort in die Gaststube eintrat, welche von einem Fenster im Hintergrunde erhellt wurde. Rechts und links schloß sich daran noch je ein nach der Straße hinaus gelegenes Zimmer. Die Wohnstube Kroffs befand sich in einem Anbau nach dem Gemüsegarten zu.

Tür und Fensterläden des Kabak waren sehr fest und mit tüchtigen Haken und schweren Eisenriegeln versehen. Der Wirt schloß sie stets schon mit Anbruch der Dämmerung ab, denn allzu sicher war es im Lande hier gerade nicht. Die Schenke blieb aber trotzdem bis abends zehn Uhr zugänglich. Augenblicklich saßen darin ein halbes Dutzend Gäste, die Wodka und Schnaps in lustige Stimmung versetzt hatten.

Der einen halben Morgen große Garten, der nur von einer lebenden Hecke umschlossen war, stieß an den sich längs der Straße hinziehenden Wald. Kroff baute darin die beliebtesten Gemüsearten, was ihm noch einen recht netten Gewinn einbrachte. Von Obstbäumen, die sich freilich keiner besonderen Pflege erfreuten, befanden sich darin einige dürftig entwickelte Kirschbäume neben Apfelbäumen, die recht gute Früchte lieferten, und außerdem dicht bestandene Beete voll Himbeersträuchern mit duftigen, glänzendroten Früchten, die in Livland überhaupt gut gedeihen.

Am heutigen Tage schwatzten und tranken an den Tischen der Gaststube drei oder vier Bauern und ebensoviele Holzfäller aus Weilern der Umgebung. Der Schnaps. das Spitzgläschen zu zwei Kopeken, lockte sie Tag für Tag hierher ehe sie nach ihren Gehöften oder Hütten heimkehrten, die drei bis vier Werst entfernt lagen. Die Nacht über blieb keiner im »Umgebrochenen Kreuze«; hier kehrten auch nur selten Reisende ein, um eine Nacht zu schlafen. Die Postillone und die Schaffner der Telegen und der Postwagen machten aber gern an der alten Schenke Halt, ehe sie zur letzten Strecke nach Pernau aufbrachen.

Außer den gewohnten Gästen saßen heute etwas abgesondert zwei Männer an einem Tische, die nur mit gedämpfter Stimme miteinander sprachen und die anderen Personen immer scharf im Auge behielten; das waren der Brigadier Eck und einer seiner Unterbeamten. Nach der Verfolgung längs der Pernova hatten sie ihre Nachsuchungen in der Umgegend fortgesetzt, wo sich verdächtiges Gesindel umhertreiben sollte, waren dabei aber immer in Verbindung mit den Patrouillen geblieben, denen die Überwachung der Dörfer und Weiler des Nordens der Provinz oblag.

Eck war von seinem letzten Zuge recht unbefriedigt zurückgekommen. Von dem Flüchtling, den er lebendig zu fangen und dem Major Verder einzuliefern gehofft hatte, war nicht einmal der Leichnam im Schollengewirr der Pernova gefunden worden… eine arge Verletzung seiner Eigenliebe.

Der Brigadier äußerte eben gegen seinen Begleiter:

»Wir können wohl annehmen, daß der Spitzbube ertrunken ist.

– Ohne Zweifel, bestätigte der Polizist.

– Nun, so ganz ‘ohne Zweifel’ ist das leider nicht, wenigstens haben wir dafür keine greifbaren Beweise. Doch selbst wenn es uns gelungen wäre, den Mann als Leiche aufzufischen, hätte er dann doch nicht nach Sibirien zurückgeschickt werden können. Nein… lebend mußten wir den Burschen in die Hand bekommen… wahrlich, eine dumme Geschichte, die der Polizei nicht viel Ehre macht!

– O, Herr Eck, ein andermal werden wir mehr Glück haben,« antwortete der Polizist, der sich mit den Fehlschlägen in seinem Berufe ruhiger abfand…

Der Brigadier schüttelte den Kopf, ohne seinen Mißmut zu verhehlen.

Draußen wütete der Sturm jetzt mit einer Heftigkeit ohnegleichen. Die Eingangstür knarrte in ihren Angeln, als wollte sie diese herausreißen. Der große Ofen hörte wie erstickt manchmal zu knattern auf und dröhnte dann wieder wie ein Hochofen. Man hörte in der Tannenwaldung die Äste knicken und brechen, die dann zum Teil auf das Dach des Kabaks geschleudert wurden, als sollten sie es einschlagen.

»He, da macht sich ja die Arbeit der Holzfäller ganz allein, sagte einer der Bauern, die brauchen ja ihre Ladung nur zusammenzulesen!

– Es ist auch das richtige Wetter für Verbrecher und Schmuggler, setzte der Polizist hinzu.

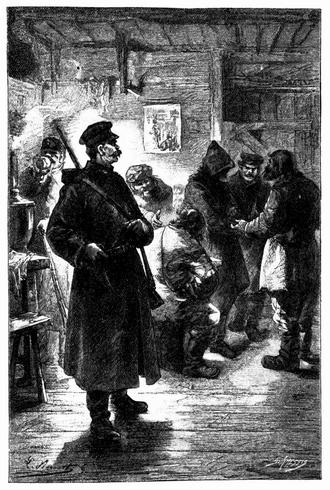

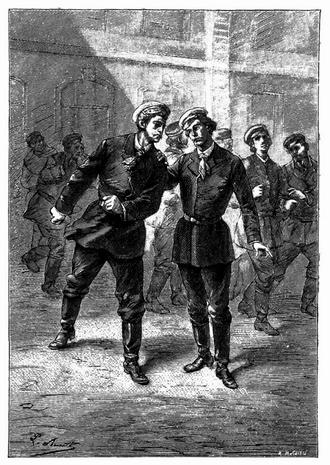

Der Brigadier konnte etwas von seinem Gesicht sehen. (S. 69.)

– Ja, wie für solche Burschen geschaffen, antwortete Eck, doch deshalb braucht man sie nicht nach Belieben schalten und walten zu lassen!… Es steht fest, daß hier eine schlimme Bande ihr Wesen treibt; aus Tarvart wird ein Einbruch und aus Karkus ein Mordversuch gemeldet. Ja, die zwischen Riga und Pernau ist jetzt höchst unsicher. Die Verbrechen vermehren sich, und den Verbrechern gelingt es in den meisten Fällen zu entwischen. Und doch, was wagen sie denn, wenn sie sich abfangen lassen?… In Sibirien Salz zu fördern, und das ängstigt sie nicht. Früher, wo es ein Tänzchen in der Hanfschlinge galt, da mußte sich einer die Sache überlegen. Die Galgen sind jetzt aber zusammengebrochen, wie das Kreuz des Kabaks Meister Kroffs…

– Man wird sie schon wieder aufrichten, meinte der Polizist.

– Die höchste Zeit dazu wär’ es wirklich,« versicherte Eck.

Wie hätte ein Polizeibrigadier auch beistimmen können, daß die für politische Verbrechen beibehaltene Todesstrafe für Vergehen gegen das gemeine Recht abgeschafft worden war!… Das ging über seinen Verstand und geht ja ebenso über den Verstand vieler guten Leute, die nicht zur Polizei gehören.

»Nun aber vorwärts, mahnte Eck, indem er sich schon zum Aufbruch fertig machte. Ich muß mit dem Brigadier der fünften Abteilung in Pernau zusammentreffen, da ist keine Zeit mehr zu verlieren!«

Bevor er aufstand, klopfte er erst noch auf den Tisch.

Kroff kam sofort herbeigelaufen.

»Wieviel, Kroff? fragte er und holte einiges Kleingeld aus der Tasche.

– Das wissen Sie ja selbst, Brigadier, erwiderte der Schenkwirt. Bei mir gilt für alle nur der gleiche Preis.

– Auch für die, die in deinen Kabak kommen, wo sie wissen, daß du sie weder nach Papieren noch nach ihrem Namen fragst?

– Ich gehöre nicht zur Polizei, antwortete Kroff ziemlich kurz.

– O alle Gastwirte sollten dazu gehören, dann wäre wohl mehr Ruhe und Frieden im Lande! entgegnete der Brigadier. Nimm dich in Acht, Kroff, daß man dir nicht eines schönen Tages die Bude zumacht, wenn du sie nicht von Schmugglern und vielleicht noch schlimmeren Gesellen rein hältst!

– Ich gebe dem zu trinken, der mich bezahlt, antwortete der Gastwirt, und ich weiß ebensowenig, wohin meine Gäste gehen, wie ich von ihnen wußte, woher sie kamen.

– Gleichviel, Kroff! Stelle dich nur nicht taub, wenn ich mit dir rede, du könntest’s sonst noch einmal an den Ohren fühlen. Nun, gute Nacht… auf Wiedersehen!«

Der Brigadier Eck erhob sich, bezahlte die Zeche und ging, der Polizist hinter ihm, auf den Ausgang zu. Die anderen Gäste folgten seinem Beispiele, denn das schlechte Wetter verlockte sie nicht, noch länger im Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« sitzen zu bleiben.

In diesem Augenblick öffnete sich aber die Tür, die vom Sturme dann heftig wieder zugeschlagen wurde.

Herein traten zwei Männer, deren einer den anderen, welcher hinkte, am Arme führte.

Das waren Poch und sein Reisegefährte, die auf der Landstraße mit der Post verunglückt waren.

Der unbekannte Reisende erschien wie immer mit seinem Mantel verhüllt und mit über den Kopf gezogener Kapuze, so daß man sein Gesicht nicht sehen konnte.

Dieser richtete zuerst das Wort an den Schenkwirt.

»Unser Postwagen ist zweihundert Schritt von hier zerbrochen, begann er. Der Postillon und der Schaffner haben sich nach Pernau auf den Weg gemacht und wollen uns morgen beizeiten hier abholen. Können Sie uns für die Nacht wohl zwei Zimmer geben?

– Gewiß, antwortete Kroff.

– Eines brauch’ ich für mich, setzte Poch hinzu, und womöglich mit gutem Bette.

– Das sollen Sie haben, versprach Kroff. Sind Sie etwa verletzt?

– Eine Hautabschürfung am Beine, erwiderte Poch. Eine Sache ohne Bedeutung.

– Das zweite Zimmer nehme ich in Beschlag,« ließ sich der Reisende hören.

Als er sprach, erschien es Eck immer, als ob ihm diese Stimme bekannt wäre.

»Sapperment, sagte er für sich, ich möchte gleich darauf schwören… das ist doch…«

Seiner Sache zwar nicht ganz sicher, trieb ihn doch ein polizeilicher Instinkt, sich über seine Vermutung näher zu unterrichten.

Inzwischen hatte sich Poch an einem der Tische niedergesetzt und darauf seine noch immer an der Kette hängende Mappe gelegt.

»Ein Zimmer, wendete er sich an Kroff, nun ja, das ist ganz schön; solch eine Hautwunde hindert mich aber nicht, zu essen, und ich habe tüchtigen Hunger.

– Sofort sollen Sie ein Abendbrot erhalten, antwortete der Wirt.

– Bitte, so schnell wie möglich!« rief Poch ihm nach.

Da trat der Polizeibrigadier an ihn heran.

»Nun wahrlich, Herr Poch, sagte er, das ist ja ein Glück, daß Sie nicht ernster verletzt worden sind!

– Ah, rief der Bankbeamte, da ist ja der Herr Eck. Guten Tag, Herr Eck, oder vielmehr Guten Abend!

– Guten Abend, Herr Poch!

– Sie sind wohl auf einem Streifzuge hier?

– Wie Sie sehen. Ihre Verletzung ist also wirklich unbedeutend?

– Morgen wird kaum noch etwas davon zu sehen sein.«

Kroff hatte schon Brot, kalten Speck und die Teetasse auf den Tisch gesetzt. Hierauf wandte er sich an den anderen Reisenden.

»Und Sie mein Herr?…

– Ich bin nicht hungrig. Weisen Sie mir mein Zimmer an, denn ich möchte bald schlafen. Wahrscheinlich warte ich die Rückkehr des Postschaffners gar nicht ab und mache mich schon früh vier Uhr auf den Weg.

– Wie es Ihnen beliebt,« antwortete der Schenkwirt.

Er führte den Reisenden hierauf in das links neben der Gaststube liegende Zimmer, das rechts gelegene hatte er für den Bankbeamten bestimmt.

Während der Unbekannte aber sprach, hatte sich seine Kapuze etwas nach rückwärts verschoben, so daß der ihn beobachtende Brigadier etwas von seinem Gesicht sehen konnte. Das genügte ihm.

»Ja, ja, murmelte er für sich, er ist es. Warum will er denn so frühzeitig aufbrechen und nicht einmal die Post abwarten, um damit weiter zu fahren?«

Man weiß ja, auch die harmlosesten Umstände erscheinen den Leuten von der Polizei allemal etwas auffallend.

»Und wohin will er zu Fuß?« fragte sich Eck, zwei Fragen, auf die der Reisende gewiß nicht geantwortet hätte, wenn sie ihm vorgelegt worden wären.

Dieser schien übrigens nicht bemerkt zu haben, daß der Brigadier ihn scharf angesehen und ihn zu erkennen geglaubt hatte. Er begab sich also in das ihm von Kroff angewiesene Zimmer.

Eck trat wieder an Poch heran, der mit gutem Appetit speiste.

»Jener Reisende war mit Ihnen im Postwagen? fragte er.

– Jawohl, Herr Eck, ich habe aber keine vier Worte aus ihm herausholen können.

– Sie wissen auch nicht, wohin er sich begibt?

– Nein, er ist in Riga eingestiegen, und ich glaube, er wollte nach Reval. Wenn Broks hier wäre, könnte er uns darüber Aufschluß geben.

– O, das wäre wohl nicht der Mühe wert«, meinte der Brigadier.

Kroff hörte von diesem Zwiegespräch gerade soviel wie jeder uninteressierte Gastwirt, der sich nicht darum bekümmert, wer seine Gäste sind. Er ging in der Schenkstube hier und dort hin, während die Bauern und Holzfäller sich verabschiedeten und ihm Gute Nacht wünschten.

Der Brigadier, der es mit dem Fortgehen jetzt gar nicht mehr so eilig zu haben schien, zog den plauderlustigen Poch, dem das sehr gelegen kam, nochmals ins Gespräch.

»Und Sie, Sie gehen nach Pernau? fragte er.

– Nein, nach Reval, Herr Eck.

– Im Auftrage des Herrn Johausen?

– Ja, in dessen Auftrage,« antwortete Poch.

Mit einer unwillkürlichen Bewegung zog er die auf dem Tische liegende Mappe mit den Wertpapieren näher an sich heran…

»Das ist ja ein Wagenunfall, der Ihnen mindestens zwölf Stunden Verspätung kosten wird.

– Nur zwölf Stunden dann, wenn Broks seinem Versprechen gemäß morgen frühzeitig wiederkommt, und dann könnt’ ich immer noch binnen vier Tagen in Riga zurück sein… zur Feier meiner Hochzeit…

– Mit der hübschen Zenaïde Parenzof… ja ja… weiß schon…

– Das glaub’ ich gern… Sie wissen eben alles!

– Na, das denn doch nicht, so weiß ich zum Beispiel schon nicht, wohin sich Ihr Reisegefährte begeben wird; danach, daß er morgen so früh fortgehen will, ohne auf Sie zu warten, scheint es allerdings, daß er in Pernau zu bleiben gedenkt.

– Das wäre wohl möglich, meinte Poch, und wenn ich den Mann nicht wiedersehen sollte, so wünsch’ ich ihm glückliche Reise. Doch sagen Sie, Herr Eck, übernachten Sie heute auch hier im Wirtshause?

– Nein, Poch, uns ruft eine Zusammenkunft nach Pernau, und wir werden sehr bald aufbrechen. Sie werden ja, das wünsch’ ich Ihnen, nach einem tüchtigen Abendessen gut schlafen… lassen Sie nur Ihre Mappe nicht abhanden kommen.

– Die hängt an mir so fest wie die Ohren am Kopfe! erwiderte der Bankbeamte mit hellem Lachen.

– Vorwärts nun, rief der Brigadier seinem Untergebenen zu. Wir wollen uns aber bis ans Kinn fest einhüllen, sonst dringt uns der Sturm bis zu den Knochen hindurch. Gute Nacht, Poch!

– Gute Nacht, Herr Eck.«

Die beiden Polizeiagenten öffneten die Tür, die Kroff erst durch eine Querstange an der Innenseite und dann noch durch zweimaliges Umdrehen eines großen Schlüssels verschloß, den er sofort wieder abzog.

Um diese Stunde war kaum noch zu erwarten, daß jemand im »Umgebrochenen Kreuze« wegen Nachtquartiers vorsprechen würde, war es doch schon eine Seltenheit, daß zwei Reisende bis zum nächsten Morgen zwei Zimmer in Anspruch genommen hatten, und ohne diesen Unfall der Post wäre der Schenkwirt in seinem vereinsamten Kabak wie gewöhnlich allein gewesen.

Inzwischen hatte Poch seine Mahlzeit mit großem Appetit verzehrt. Speise und Trank, mehr brauchte es kaum, seinen Kräften wieder aufzuhelfen, und das Bett würde nun vollenden, was der Tisch so gut begonnen hatte.

Ehe Kroff sich in sein Zimmer zurückzog, wartete er, bis Poch dasseinige eingenommen hatte. Er hielt sich nahe dem Ofen, aus dem zuweilen infolge des Sturmes dicker Rauch hervorquoll, der das ganze Gastzimmer mit warmen Schwaden erfüllte.

Kroff bemühte sich dann, den Rauch mit einer hin-und hergeschwenkten Serviette zu vertreiben, deren Falten dabei wie eine Peitsche klatschten.

Das auf dem Tische stehende Talglicht flackerte dazu hoch auf und ließ die Schatten aller Gegenstände in seinem Scheinfelde tanzen.

Draußen schlugen so ungestüme Windstöße an die Fensterläden, daß man glauben konnte, es poche einer kräftig dagegen.

»Hörten Sie nicht eben… sagte Poch lauschend, als die Tür unter einem so gewaltsamen Stoße zitterte und knarrte, daß man sich über die Ursache wohl täuschen konnte.

– Das ist niemand, versicherte der Gastwirt, draußen ist bestimmt kein Mensch. An dergleichen bin ich gewöhnt. Im tiefen Winter haben wir oft noch weit schlimmeres Wetter.

– Ja freilich, meinte Poch, wer sollte sich auch diese Nacht noch auf der Landstraße befinden, außer verdächtigem Gesindel und Polizisten.

– Gewiß… Sie haben damit völlig recht.«

Es war jetzt bald neun Uhr. Der Bankbeamte erhob sich, nahm seine Mappe sorgsam unter den Arm, ergriff dann das angezündete Licht, das Kroff ihm hinhielt. und begab sich nach seinem Zimmer.

Der Gastwirt hielt noch eine alte Laterne mit großen Scheiben in der Hand, die ihm als Leuchte dienen sollte, wenn sich die Tür hinter Poch geschlossen hatte.

»Wollen Sie sich denn nicht niederlegen? fragte dieser noch vor dem Betreten seines Zimmers.

– O doch, antwortete Kroff, ich muß nur erst noch meinen allabendlichen Rundgang machen.

– Durch Ihr ganzes Anwesen?

– Jawohl, überallhin; ich muß da nachsehen, ob die Hühner im Stalle auf den Stangen sitzen und in Sicherheit sind, denn zuweilen fehlen mir am Morgen eines oder zwei.

– Aha, bemerkte Poch, die Füchse.

– Die Füchse und auch die Wölfe. Diesen verwünschten Burschen macht es keine Schwierigkeit, über die Hecke zu springen. Da das Fenster meiner Stube nach dem Garten hinausgeht, brenne ich ihnen wohl manchmal eine Portion Blei aufs Fell. Wenn Sie also einen Schuß hören sollten, so beunruhigen Sie sich deswegen nicht.

– O, versicherte Poch, wenn ich so schlafe, wie ich hoffe, wird mich auch kein Kanonendonner wecken. Was ich noch sagen wollte, ich habe keine so große Eile, weiter zu kommen. Kann mein Reisegefährte nicht zeitig genug aufstehen, so ist das seine Sache. Mich lassen Sie ruhig bis in den hellen Tag hinein schlafen.

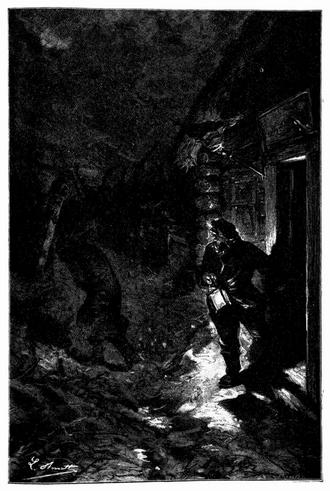

Nach wenigen Schritten war er in der Finsternis der Nacht verschwunden. (S. 76.)

Das Bett zu verlassen wird es noch Zeit genug sein, wenn erst Broks von Pernau zurückgekehrt und der Wagen wieder in stand gesetzt ist.

– Wie Sie wünschen, antwortete der Gastwirt. Es wird Sie niemand eher wecken, und wenn der andere Reisende weggehen will, werde ich schon dafür sorgen, daß Sie durch kein Geräusch gestört werden.«

Vor Ermüdung herzhaft gähnend, begab sich Poch nun in sein Zimmer, dessen Tür er von innen sorgfältig abschloß.

Kroff befand sich in der von seiner Laterne kaum erhellten Gaststube. Hier ging er an den Tisch, woran der Bankbeamte gesessen hatte, und schaffte Teller, Tasse und Teemaschine bei Seite. Als ordnungsliebender Mann verschob er nicht auf morgen, was er noch heute tun konnte.

Hierauf begab sich Kroff nach der Gittertür der Umzäunung und öffnete sie.

An dieser – der nordöstlichen – Seite hatte der Sturm etwas weniger Gewalt; der Anbau an der Rückwand des Hauses lag einigermaßen geschützt. Darüber hinaus aber fegte der Wind so heftig einher, daß der Gastwirt es für ratsamer fand, sich ihm gar nicht erst auszusetzen. Heute mußte ihm ein Blick nach dem Geflügelhof hin genügen.

Innerhalb der Umzäunung war nichts Verdächtiges zu bemerken, vor allem keiner der beweglichen Schatten, die die Anwesenheit eines Wolfes oder Fuchses verraten hätten.

Kroff leuchtete mit seiner Laterne nach allen Richtungen hinaus, und da er nichts Auffallendes wahrnahm, ging er wieder nach der Gaststube zurück.

Gewohnt, das Feuer im Ofen nicht erst verlöschen zu lassen, legte er noch mehrere Stücke Torf darauf, blickte noch einmal überall umher und zog sich dann endlich in sein Zimmer zurück.

Die Tür, die dicht neben der zum Garten führenden lag, bildete den Eingang zu dem Anbau, der das Privatzimmer des Gastwirtes enthielt, und dieses grenzte wieder an das, worin Poch jetzt schon in tiefem Schlummer lag.

Kroff ging, die Laterne in der Hand, hinein, und in der Gaststube herrschte nun völlige Finsternis.

Zwei bis drei Minuten hörte man noch die Schritte des Mannes, während er sich auskleidete, und dann zeigte ein dumpfes Geräusch an, daß er sich aufs Bett geworfen hatte.

Wenige Augenblicke später schlief in der Schenke alles, trotz des Aufruhrs der Elemente. des Windes, des Regens, trotz des lauten Seufzens des Sturmes, der durch die ihrer oberen Äste beraubten Tannen des Waldes fegte.

– – – – – – – – – – – – – -– – – – – – – Kurz vor vier Uhr morgens stand Kroff wieder auf und ging mit der Laterne in der Hand in die Gaststube.

Fast im gleichen Augenblicke öffnete sich die Zimmertür des zweiten Reisenden.

Dieser erschien in der Kleidung wie gestern, eingehüllt in seinen weiten Mantel und die Kapuze über den Kopf gezogen.

»Schon fertig, mein Herr? fragte Kroff.

– Wie Sie sehen, antwortete der Fremde, der zwei oder drei Papierrubel in der Hand hielt. Wieviel bin ich für die Nacht schuldig?

– Einen Rubel, antwortete der Gastwirt.

– Hier ist ein Rubel… nun, bitte öffnen Sie mir die Tür.

– Sogleich«, sagte Kroff, nachdem er sich beim Schein der Laterne überzeugt hatte, einen richtigen Rubelschein erhalten zu haben.

Den aus der Tasche hervorgeholten großen Schlüssel in der Hand, ging der Schenkwirt schon nach der Haustür, blieb aber noch einmal stehen und sagte zu dem Reisenden:

»Wollen Sie denn vor dem Weggehen gar nichts genießen?

– Nein, ich danke.

– Auch nicht ein Gläschen Wodka oder einen Schluck Schnaps?

– Gar nichts, sag’ ich Ihnen. Öffnen Sie mir nur schnell… ich habe Eile.

Kroff entfernte von der Tür die starken Holzstangen, die diese von innen mit zuhielten, dann steckte er den Schlüssel in das Schloß, dessen Riegel laut knarrte.

Noch war es draußen tief dunkel. Nur der Regen hatte aufgehört, der Wind pfiff aber noch mit Sturmesgewalt. Der Weg war mit abgebrochenen Zweigen bedeckt und zahllose Blätter flatterten in der Luft.

Der Reisende zog die Kapuze des Mantels fester über den Kopf und trat ohne ein weiteres Wort zu äußern hinaus. Schon nach wenigen Schritten war er in der Finsternis der Nacht verschwunden. Während er sich dann auf der Straße nach Pernau entfernte, legte Kroff die inneren Querstangen wieder vor und verschloß die Eingangstür des Kabaks »Zum umgebrochenen Kreuze«.

Sechstes Kapitel.

Slawen und Germanen.

Der erste Tee mit Butterbroten wurde im Speisezimmer der Gebrüder Johausen vorschriftsmäßig genau um neun Uhr morgens aufgetragen. Die – wie sie selbst sagten – »bis zur zehnten Dezimale getriebene« Pünktlichkeit war eine der hervortretendsten Eigenschaften der reichen Bankiers, und zwar im gewöhnlichen Leben nicht minder wie in der Geschäftsführung, gleichgültig ob es sich dabei darum handelte, Geld einzunehmen oder etwas zu bezahlen. Frank Johausen, der ältere der beiden Brüder, hielt vor allem darauf, daß Mahlzeiten, Besuche, das Aufstehen des Morgens und das Niederlegen des Abends mit militärischer Strenge geregelt blieben… das waren einmal die leitenden Grundsätze des Bankhauses, eines der bedeutendsten von Riga.

Am heutigen Morgen war der Samowar zur genannten Stunde nicht in Ordnung. Was war die Ursache? Nichts als ein bißchen Trägheit Trankels, des Hausdieners, dem ausschließlich die Bedienung seines Herrn oblag und der sich auch ohne Winkelzüge schuldig bekannte.

Als Herr Frank Johausen und sein Bruder, Frau Johausen und die kleine Margarete Johausen eintraten, war der Tee also noch nicht so weit fertig, daß man die auf dem Tisch bereit stehenden Tassen damit hätte füllen können.

Bekanntlich rühmen sich – wenn auch mit wenig Berechtigung – die reichen Deutschen der baltischen Provinzen, daß sie ihr Hausgesinde recht »väterlich« behandeln. Die Familie ist bei ihnen noch patriarchalisch geblieben und die Diener werden mehr als Kinder des Hauses betrachtet, gerade deshalb aber sind sie, das darf man ruhig glauben, auch gewissen väterlichen Bestrafungen fast schutzlos ausgesetzt.

»Trankel, warum ist der Tee noch nicht trinkfertig? fragte Frank Johausen.

– Ach, daß mir mein Herr und Gebieter verzeihe, antwortete Trankel kläglichen Tones, ich hatte nur vergessen…

– Das ist ja nicht das erste Mal, Trankel, fiel ihm der Bankier ins Wort, und ich habe Grund genug zu glauben, es werde auch nicht das letzte Mal gewesen sein.«

Als Zeichen ihrer Zustimmung die Achseln zuckend, hatten sich Frau Johausen und ihr Schwager dem aus hübsch verzierter Fayence errichteten Ofen genähert, worin zum Glück das Feuer nicht, wie die Flamme des Samowars, erloschen war.

Trankel schlug die Augen nieder, ohne ein weiteres Wort zur Entschuldigung zu wagen. Mußte er sich doch eingestehen, daß es nicht sein erster Verstoß gegen die von den Johausens so hoch gehaltene Pünktlichkeit war.

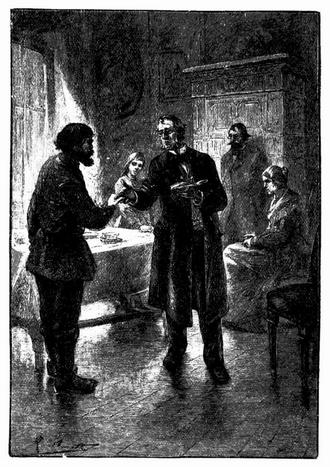

Der Bankier entnahm der Seitentasche seines Rockes jetzt ein Notizbuch mit losen Blättern, schrieb einige Zeilen auf eine Seite und übergab das Blatt dem Diener.

»Besorge das an seine Adresse, sagte er, und warte da auf Antwort.«

Trankel wußte offenbar schon, wohin er geschickt und welcher Art die Antwort des Empfängers sein würde. Er sagte auch kein Wort, sondern beugte nur den Kopf, küßte seinem Herrn die Hand und schritt auf die Tür zu, um sich nach dem Polizeibureau zu begeben.

Auf dem Blatte aus dem Notizbuche standen nur die Worte:

»Gut für fünfundzwanzig, meinem Diener Trankel aufzuzählende Stockhiebe.

Frank Johausen.«

Als der Diener hinausgehen wollte, rief ihm der Bankier nach:

»Du wirst nicht vergessen, die Empfangsbescheinigung mit zurückzubringen!«

Trankel wollte das gewiß nicht vergessen. Der Bankier hatte für jede von ihm verlangte Züchtigung entsprechend dem vom Polizeihauptmann aufgestellten Satz zu zahlen.

So ging es jener Zeit und geht es vielleicht noch heute in solchen Dingen her, in Kurland und Esthland übrigens ebenso wie in Livland und ohne Zweifel auch in manchen anderen Provinzen des Moskowiterlandes.

Beiläufig noch ein Wort über die Familie Johausen.

Die Bedeutung eines Beamten in Rußland ist ja wohl allgemein bekannt. Er ist dem strengen Reglement des Tchin unterworfen… jener Leiter mit vierzehn Sprossen, die alle Staatsbeamten vom untersten Range bis zu dem eines Geheimrates mühevoll erklimmen müssen.

Es gibt aber auch andere hohe Gesellschaftsklassen, die mit der Beamtenwelt nichts gemein haben, darunter in erster Reihe den Adel der baltischen Provinzen, der sich eines großen, durch wirkliche Machtmittel noch vermehrten Ansehens erfreut. Durchweg germanischen Ursprungs, ist er älter als der russische Adel und hat sich sehr wichtige Vorrechte zu sichern verstanden, darunter das, eigene Diplome auszustellen, die selbst die Mitglieder der kaiserlichen Familie anzunehmen sich nicht weigern.

Neben diesem Adel gibt es eine bürgerliche Klasse, die ihm zum Teil gleich, zum Teil sogar noch höher als jener dasteht, und zwar infolge ihres Einflusses auf die Provinz-und die Stadtverwaltung, und wie diese– wie erwähnt – fast ausschließlich von deutscher Abstammung. Sie umfaßt die Kaufleute und die Ehrenbürger, doch auch die etwas tiefer stehenden einfachen Bürger, die eine Art gesellschaftlicher Mittelklasse bilden. Zu den oberen Schichten gehören die Bankiers, die Reeder, die Künstler und die Kaufleute, die je nach der »Gilde«, in der sie eingetragen sind, eine gewisse Steuer dafür entrichten, daß sie mit dem Auslande Handel treiben dürfen. Unter der gesamten Bürgerschaft ist vor allem die obere Klasse gut gebildet, arbeitsam und gastfreundlich, und es läßt sich auch an ihrer Moralität und Rechtschaffenheit nicht im geringsten mäkeln. Zu denen, die von diesen obenan standen, gesellte die öffentliche Meinung mit vollem Rechte auch die Familie Johausen und das Bankgeschäft, dessen Kredit in Rußland wie im Ausland unerschütterlich fest stand.

Weit unter den privilegierten Klassen, die in allen baltischen Provinzen gewissermaßen die Herren spielen, führen die Landleute, die Ackerbauer und auch die ansässigen Hofeigentümer – an Zahl etwa eine Million – ein ärmliches Leben, obwohl sie die eigentlich eingeborenen Bewohner sind, im Grunde Letten, die ihre uralte slawische Sprache beibehalten haben, während das Deutsche die Umgangs-und Verkehrssprache der Stadtbevölkerung geblieben ist. Die Leute sind ja nicht mehr Leibeigene, sie werden aber noch häufig gleich solchen behandelt, zuweilen sogar gegen ihren Willen verheiratet, wenn es sich darum handelt, die Zahl der Familien zu vermehren, von denen die großen Herren das Recht haben, einen gewissen Zins einzuziehen.

Hieraus erklärt es sich wohl, daß der Beherrscher aller Reußen auf den Gedanken kam, diesen beklagenswerten Zustand der Dinge zu ändern, und daß seine Regierung sich bemühte, das slawische Element in die Ratskollegien und in die Verwaltung der Städte einzuführen. Das entfachte freilich einen Streit, dessen schreckliche Folgen wir im Laufe dieser Erzählung kennen lernen werden.

Der Hauptleiter des Bankhauses war der ältere der beiden Brüder, Frank Johausen. Der jüngere war unverheiratet. Der jetzt fünfundvierzig Jahre zählende Frank hatte eine Deutsche aus Frankfurt a. M. zur Gattin. Er war Vater zweier Kinder, eines Sohnes, Karl mit Namen, der eben ins neunzehnte Jahr eingetreten war, und eines zwölfjährigen Töchterchens. Karl vollendete jetzt seine Studien an der Universität in Dorpat, wo Jean, der Sohn Dimitri Nicolefs, gerade auch am Ende der seinigen stand.

Riga, dessen Gründung bis zum dreizehnten Jahrhundert zurückliegt, ist – es sei das hier wiederholt – weit mehr eine deutsche als slawische Stadt. Man erkennt ihren Ursprung schon an den Häusern mit ihrem nach der Straße liegenden hohen Treppengiebel, der das Dach abschließt, obwohl einige Bauwerke durch ihre merkwürdige Anordnung und ihre hohen, goldfarbigen Kuppeln eine Andeutung von byzantinischer Architektur aufweisen.

Riga ist jetzt (seit 1863) eine offene Stadt. Ihr wichtigster Platz ist der des Rathauses, das die eine Seite davon einnimmt und einen hohen Glockenturm mit dicken Zwiebelknaufen trägt, während man an der anderen Seite das »Schwarzhäupterhaus« bewundern kann, über dem sich spitze Glockentürmchen erheben, deren Wetterfahnen recht kläglich knarren, und das im Beschauer mehr einen wunderlichen als einen künstlerischen Eindruck hervorbringt.

An diesem Platze steht auch das Johausensche Bankgebäude, ein sehr schönes Bauwerk moderner Art. Die Geschäftsräume liegen darin im Erdgeschoß, die Empfangszimmer nehmen das erste Stockwerk ein. Das Haus liegt also im verkehrsreichsten Stadtteile, und dank dem Umfange seines Umsatzes und der Ausdehnung seiner Geschäftsverbindungen erfreut es sich in der Stadt eines beträchtlichen, ja eines ganz hervorragenden Einflusses.

Sehr enge Bande vereinigen die Familie Johausen. Die beiden Brüder verstehen einander in allen Dingen. Der ältere hat die Hauptleitung des Geschäftes, der jüngere hat besonders die Buchführung und das Rechnungswesen in der Hand…

»Besorge das an seine Adresse.« (S 78.)

Frau Johausen ist eine Natur, die sich so deutsch wie möglich gibt. Dabei bewahrt sie denn auch den Slawen gegenüber einen ungemeinen Stolz, und da die vornehme Welt in Riga sie stets mit hoher Achtung und unverkennbarer Freude empfängt, trägt das nur dazu bei, ihre nationale Eitelkeit noch weiter anzuregen.

Es ergibt sich hieraus, daß die Johausensche Familie in den vornehmen Bürgerkreisen der Stadt den ersten Rang einnahm, den ersten Rang aber auch in der finanziellen Welt der baltischen Provinzen. Nach außen genoß sie einen fast unbegrenzten Kredit bei der Russischen Staatsbank wegen ihres auswärtige Handels, ebenso bei der Bank von Volka-Kama, der Diskontobank und bei der internationalen Bank in Petersburg. Eine freiwillige Auflösung ihres Geschäftes hätte den Gebrüdern Johausen gewiß eines der größten Vermögen in den Ostseeprovinzen in den Schoß geworfen.

Frank Johausen war Mitglied des Stadtrates, und zwar eines der einflußreichsten Mitglieder, denn er verteidigte immer mit größter Zähigkeit seine Kaste. Man bewunderte oder pries ihn als den Vertreter der Ideen, die seit der Eroberung in den Köpfen der oberen Schichten tief Wurzel geschlagen hatten.

Gerade er mußte also von den Bestrebungen der Regierung, die starrsinnigen Rassen germanischen Blutes zu russifizieren, um so tiefer getroffen werden.

Die baltischen Provinzen wurden jener Zeit von dem Gouverneur Gorko verwaltet. Dieser, eine Persönlichkeit von hoher Intelligenz und sich der Schwierigkeiten seiner Aufgabe bewußt, unterhielt seine Beziehungen zur deutschen Bevölkerung mit vieler Klugheit, während er immer für den Sieg des slawischen Elementes tätig war. So suchte er eine Umänderung der öffentlichen Gewohnheiten herbeizuführen, ohne sich jemals roher, gewaltsamer Mittel zu bedienen. Streng, doch gerecht, sah er vorsichtig von allen Maßregeln ab, die einen Konflikt hätten herbeiführen können.

An der Spitze der Polizei stand der Oberst Raguenof, ein waschechter Russe. Weniger geschmeidig als sein Vorgesetzter, sah dieser hohe Beamte schon einen Feind in jedem Livländer, Esthen oder Kurländer, der nicht mit slawischer Muttermilch auferzogen worden war. Gegen fünfzig Jahre alt, war er ein kühner, schnell entschlossener Mann, ein überaus scharfer Polizist, der vor nichts zurückschreckte und den der Gouverneur nur mühsam in den gebotenen Schranken halten konnte. Er hätte, wenn das ausführbar war, lieber jedes Hindernis zertrümmert, statt es mit sanftem Griffe aus dem Wege zu räumen.

Es mag ein wenig auffallen, die bisher genannten Personen so eingehend geschildert zu sehen; aber wenn sie auch nicht sogleich besonders hervortreten, spielen sie doch eine wichtige Rolle in diesem gerichtlichen Drama, das infolge politischer Leidenschaften und Nationalitätenhaders in den baltischen Provinzen zu einem wahrhaft erschreckenden Ausbruch kommen sollte.

Nach dem Oberst Raguenof und im Gegensatz zu ihm sei der Leser auf den Major Verder hingewiesen, der in der Polizeiverwaltung dem vorigen zunächst untergeordnet war. Der Major ist germanischer Abstammung und zeigt bei der Ausübung seines Amtes oft die übermäßig strenge Pflichterfüllung seiner Rasse. Dabei hält er es freilich mehr mit den Deutschen, wie der Oberst mit den Slawen. Er verfolgt die einen mit Feuereifer und zeigt sich gegen die anderen milder. So wäre es trotz ihres Rangunterschiedes zwischen den beiden hohen Beamten schon häufig zu harten Zusammenstößen gekommen, wenn der General Gorko nicht rechtzeitig ausgleichend eingegriffen hätte.

Hierzu sei noch bemerkt, daß der Major Verder einen eifrigen Verbündeten in dem Brigadier Eck hatte, den wir schon im Anfange dieser Geschichte bei seiner Nachforschung nach dem Flüchtling aus den sibirischen Bergwerken kennen gelernt haben. Dieser bedurfte keiner besonderen Anregung, bei den ihm anvertrauten Aufträgen seine Pflicht zu erfüllen, er tat eher noch mehr, vorzüglich wenn es galt, die Fährte eines Slawen aufzuspüren. Von den beiden Herren Johausen wurde er besonders hoch geschätzt, denn er hatte diesen schon mehrfach persönlich gute Dienste erweisen können, die übrigens am Kassenschalter des Bankgeschäftes stets eine reichliche klingende Anerkennung gefunden hatten.

Unseren Lesern ist nun die Sachlage bekannt, ebenso das Gebiet, auf dem die Gegner zusammenprallen sollten: das der städtischen Wahlen. Hier war Frank Johausen entschlossen, seinen Platz zu behaupten, während Dimitri Nicolef ihm, gegen seinen Willen, gegenüberstand, auf den Schild gehoben von der russischen Beamtenschaft und von der niederen Volksklasse, deren Wahlberechtigung ein neuer Zensus nicht unbeträchtlich erweitert hatte.

Daß der einfache Privatlehrer, der vermögenslose und keinerlei wichtige Stellung einnehmende Mann, zu einem Wettkampfe mit dem mächtigen Bankier, dem Vertreter der höheren Bürgerschaft und des Adels, aufgefordert wurde, bildete ein Wahrzeichen, dessen Bedeutung alle weiterblickenden Leute nicht verkennen konnten: wies es doch darauf hin, daß die politischen Verhältnisse der Provinzen vielleicht schon in naher Zukunft zum Nachteile der gegenwärtigen Machthaber in städtischen und Verwaltungsangelegenheiten eine Veränderung erfahren könnten.

Die Gebrüder Johausen zweifelten jedoch gar nicht daran, im bevorstehenden Wahlkampfe wenigstens den ihnen entgegengestellten Wettbewerber glatt zu besiegen. Die zunehmende Volkstümlichkeit Dimitri Nicolefs hofften sie schon im Keime zu ersticken. Vor Ablauf von sechs Wochen würde es sich ja zeigen, ob man ein Ehrenamt einem elenden Schuldner anvertrauen könnte, der im Zivilprozeß verurteilt und dessen Besitztum infolgedessen beschlagnahmt war, so daß er sich, zugrunde gerichtet und wohnungslos, auf die Straße gesetzt sah.

Binnen kaum zwei Monaten, am 15. Juni, verfiel bekanntlich der von Dimitri Nicolef in Anerkennung der Schulden seines Vaters zugunsten der Firma Johausen unterschriebene Schuldschein. Es handelte sich dabei um achtzehntausend Rubel. für einen bescheidenen Privatgelehrten um eine ungeheure Summe, die dieser schwerlich abzutragen in der Lage sein würde. Die Gebrüder Johausen glaubten behaupten zu dürfen, daß die Zahlung, die jenen aus ihrer Gewalt erlösen könnte, bis zum Verfallstage nicht geleistet sein werde. Schon bei den letzten Abzahlungen hatten sich ernste Schwierigkeiten gezeigt und nachher schienen sich die Geldverhältnisse Nicolefs keineswegs gebessert zu haben. Nein, es mußte ihm unmöglich sein, seinen Verpflichtungen gegen das Bankhaus nachzukommen. Verlangte er Aufschub. so würde man unerbittlich bleiben. Das sollte weniger den Schuldner als solchen treffen, als den politischen Gegner, der dadurch mit einem Schlage abgetan würde.

Die Gebrüder Johausen ahnten dabei noch gar nicht, daß ein unvorhergesehenes und ganz unerwartetes Ereignis ihren Plänen noch weiter zu Hilfe kommen sollte. Sie bekamen damit den Blitz des Himmels in die Hand, den sie kaum zu gelegenerer Zeit und vernichtender auf das Haupt ihres volkstümlichen Rivalen schleudern konnten.

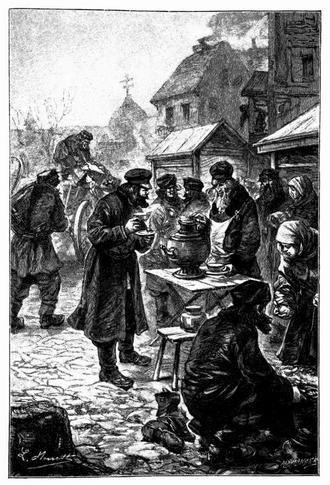

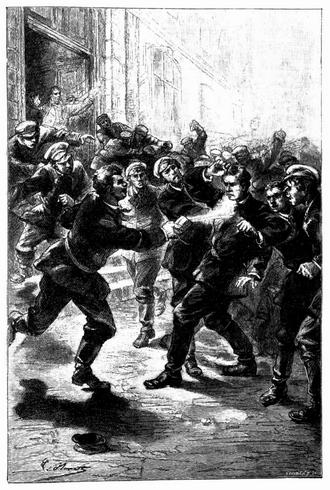

Trankel hatte sich auf das Geheiß seines Herrn beeilt – vielleicht ist das letzte Wort aber nicht ganz zutreffend – diesem Folge zu leisten. Mit beschämter Miene und zögernden Schrittes, doch als ein Mann, der den Weg zum Polizeiamte aus mehrfacher Erfahrung kannte, verließ er das Bankhaus, ließ das schloßartige Gebäude mit gelben Mauern, den Amtssitz des Gouverneurs, zur Linken, wand sich durch die Buden und Stände des Marktplatzes, wo alles zu verkaufen war, was irgend verkäuflich schien, wie Trödelkram aller Art, Kleinigkeiten von zweifelhaftem Werte, abgelegte und stark abgenutzte Kleidungsstücke, religiöse Sachen, Küchengeräte usw. Um sich Mut zu machen, leistete sich der vergeßliche Hausdiener noch eine Tasse heißen Tee mit einer Zugabe von Wodka, womit die wandernden Händler stets ein gutes Geschäft machen, dann warf er noch einen flüchtigen Blick auf die netten Bleicherinnen am Waschplatze, durchschritt mehrere Straßen, wo karrenziehende Sträflinge unter Führung eines grimmigen Aufsehers dahintrabten, aber voller Achtung gegen die Leute, die eine Verurteilung zum Bagno wegen eines Vergehens gegen die Disziplin doch noch nicht ehrlos macht, und endlich traf er ruhig im Polizeiamte ein.

Hier wurde der Hausdiener von den Polizisten wie ein alter Bekannter empfangen. Mehrere streckten ihm die Hand entgegen, die er als Antwort herzhaft drückte.

»Na, da bist du ja einmal wieder, Trankel, sagte einer der Polizisten. Wir haben dich doch recht lange nicht gesehen, Väterchen, das mag wenigstens sechs Monate her sein.

– Nun, so lange ist es nicht, erwiderte Trankel.

– Wer schickt dich denn heute?

– Mein Hausherr, Herr Frank Johausen.

– Aha, und da möchtest du wohl mit dem Major Verder sprechen?

– Ja, wenn das möglich ist.

– Er ist soeben in sein Bureau gekommen, Trankel, und wenn du dir die Mühe geben willst, ihn da aufzusuchen, wird er gewiß erfreut sein, dich zu empfangen.«

Sich geschmeichelt fühlend, begab sich Trankel nach dem Zimmer des Majors und klopfte bescheiden an die Tür. Auf ein kurzes von innen heraustönendes »Herein!« trat er ein.

Der Major saß vor seinem Schreibtische und blätterte in einem Aktenbündel. Er wendete sofort die Augen dem Eingetretenen zu und sagte:

– Ich selbst, Herr Major.

– Und du kommst von…

– Von Herrn Johausen.

– Ist’s denn etwas Schlimmes?

– Ach, nur der Samowar, der heute Morgen mit aller Gewalt nicht in Gang kommen wollte…

– Weil du jedenfalls vergessen hattest ihn anzuzünden, nicht wahr? bemerkte der Major lächelnd.

– Das wäre wohl möglich.

– Na… wie viele denn?

– Hier ist der Bestellschein.«

Trankel übergab damit dem Major den Zettel, den sein Herr ihm ausgehändigt hatte.

Der Major las die wenigen Worte.

»Oh… eine Kleinigkeit, sagte er.

– Hm! brummte Trankel.

– Nur fünfundzwanzig!«

Offenbar hätte Trankel es vorgezogen, mit einem Dutzend davonzukommen.

»Nun sagte der Major, du sollst bedient werden, ohne lange warten zu müssen.«

Er klingelte nach einem diensttuenden Polizisten.

Dieser trat ein und blieb in stramm militärischer Haltung stehen.

»Fünfundzwanzig Stockhiebe, befahl der Major, doch nicht zu stark, so wie für einen Freund. – Ah, wenn sich’s um einen Slawen handelte! Geh, Trankel, entkleide dich, und wenn die Sache vorüber ist, kommst du wieder und holst dir bei mir den Empfangschein.

Trankel verließ das Amtszimmer und folgte dem Polizisten nach dem Raum, wo die Bestrafung erfolgen sollte.

Man würde ihn ja als Freund, als treuen Kunden behandeln, so daß er nicht gar so schwer zu leiden hätte. Trankel legte Jacke und Hemd ab, um den Rücken zu entblößen, und beugte sich dann nieder, während der Polizist mit einem Bambusstocke in der Hand sich schon vorbereitete, loszuschlagen.

In dem Augenblicke aber, wo der erste Hieb fallen sollte, entstand vor der Tür des Polizeiamtes ein gewaltiger Lärm. Schwer keuchend kam ein Mann hereingestürzt und rief:

»Der Major Verder!… Der Major Verder!«

Der schon über Trankels Rücken schwebende Stock hatte sich wieder gesenkt, und der Polizist hatte die Tür aufgerissen, um zu sehen, was draußen vorging.

Trankel, der sich dafür nicht weniger interessierte, hatte nichts besseres zu tun, als ebenfalls hinauszulugen.

Auf den Lärm war auch schon der Major Verder aus seinem Bureau gekommen.

»Was ist denn los?« fragte er.

Der keuchende Mann trat, die Mütze in der Hand, an ihn heran und überreichte ihm ein Telegramm mit den Worten:

»Es ist ein Verbrechen begangen worden…

– Wann?..

– In vergangener Nacht.

– Was für ein Verbrechen?

– Ein Mord.

– Wo?

– Auf der Landstraße von Pernau in der Schenke ‘Zum umgebrochenen Kreuze’.

– Und wer ist das Opfer?

– Der Bankbote des Hauses Johausen.

– Wie… Der arme Poch! rief Trankel. Mein Freund Poch?

– Kennt man einen Beweggrund zu der Schandtat?

– Es liegt ein Raub vor, denn die Brieftasche Pochs ist leer in dem Zimmer gefunden worden, worin er ermordet worden ist.

– Weiß man, was diese enthalten hatte?

– Noch nicht, Herr Major; das Bankhaus wird darüber aber Auskunft geben können.«

Die aus Pernau eingetroffene Depesche enthielt alles das, was der Überbringer schon im Telegraphenamte erfahren hatte.

Der Major wendete sich an die Unterbeamten und sagte:

»Du… du machst dem Richter Kerstorf dienstliche Meldung.

– Sofort, Herr Major.

– Du, du läufst zum Doktor Hamine…

– Zu Befehl, Herr Major.

– Und ihr sagt beiden, unverzüglich nach der Johausenschen Bank zu kommen, wo ich die Herren erwarten würde.«

Die Polizisten eilten aus dem Polizeiamte davon, und wenige Minuten später machte sich der Major Verder auf den Weg nach dem Bankhause.

So kam es, daß Trankel bei der Unruhe, die die Nachricht von jenem Verbrechen verursacht hatte, heute die fünfundzwanzig Stockschläge nicht bekam, zu denen er wegen Versehens in seinem Dienste verurteilt worden war.

Siebentes Kapitel.

Polizeiliche Besichtigung.

Kaum zwei Stunden später rollte ein Wagen mit größter Schnelligkeit auf der Straße nach Pernau hin. Es war das weder eine Telega noch eine Postkutsche, sondern der Reisewagen des Herrn Frank Johausen, doch bespannt mit Postpferden, die an den gewöhnlichen Stellen gewechselt werden sollten. So schnell die Fahrt auch ging, konnte man doch nicht darauf rechnen, den Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« vor Anbruch der Nacht zu erreichen. Der Wagen sollte deshalb an der letzten Pferdewechselstelle Halt machen und beizeiten am nächsten Tage an der Schenke eintreffen.

In dem Landauer saßen der Bankier, der Major Verder, der Doktor Hamine, der den Tatbestand aufnehmen sollte, ferner der mit der Untersuchung des Falles betraute Richter Kerstorf und ein Aktuar. Den hinteren Sitz nahmen zwei Polizisten ein.

Hier noch ein Wort über den Richter Kerstorf, da die anderen Personen in unserer Erzählung schon vorgekommen und wohl hinreichend bekannt sind.

Dieser Beamte, ein Slawe von Geburt und ungefähr fünfzig Jahre alt, erfreute sich bei seinen Kollegen und auch beim Publikum der größten Hochachtung. Jedermann mußte den Scharfsinn, die Findigkeit bewundern, die er bei der Klarstellung aller ihm anvertrauten Kriminalfälle entwickelte. Selbst von zweifelloser Ehrenhaftigkeit, unterlag er niemals einer Beeinflussung irgend welcher Art und blieb jedem Drucke, woher er auch kommen mochte, unzugänglich; auch die Politik war seinen Entschließungen gegenüber ganz ohne Einfluß. Man konnte den Mann mit Recht das verkörperte Gesetz nennen. Wenig mitteilsam und sehr zurückhaltend, sprach er kaum, gab sich dafür aber um so mehr seinen Gedanken hin.

In dieser Angelegenheit herrschten also, wie man in der Physik sagt, zwei einander entgegengesetzte Strömungen, die zu vereinigen gewiß viele Mühe kosten mußte, wenn die Politik mit ins Spiel kam: einerseits der Bankier Johausen und der Major Verder, beide von germanischer Abkunft, anderseits der Doktor Hamine, ein geborener Slawe. Nur der Richter Kerstorf stand erhaben über den Rassenleidenschaften, die jetzt in den baltischen Provinzen gärten.

Während der Fahrt wurde die Unterhaltung – doch mit häufigen Unterbrechungen – nur von dem Bankier und dem Major geführt.

Frank Johausen verhehlte nicht das tiefe Mitleid, das der Tod des unglücklichen Poch in ihm erweckt hatte. Er hegte eine ganz besondere Achtung für diesen Angestellten der Firma, der ihr schon dreißig Jahre mit vollster Ehrlichkeit und einem Pflichteifer ohne gleichen gedient hatte.

Trankel nahm eine Tasse heißen Tee mit einer Zugabe von Wodka zu sich. (S. 84.)

»Und die arme Zenaïde, setzte er noch hinzu, wie herzbrechend wird ihr Schmerz sein, wenn sie die ruchlose Ermordung dessen erfährt, dem sie jetzt die Hand zum Bunde reichen sollte!«

In der Tat war ja die Hochzeit in Riga auf die nächsten Tage festgesetzt gewesen, und jetzt sollte der Bankbeamte statt nach der Kirche, nach dem Friedhofe geleitet werden!

Beklagte der Major auch das traurige Schicksal des Opfers, so beschäftigte ihn doch noch weit mehr die Festnahme des Mörders. Darüber ließ sich freilich nichts sagen, bevor der Schauplatz des Verbrechens besucht, und bevor man wußte, unter welchen Verhältnissen dieses begangen worden war. Vielleicht fand sich am Tatorte ein Hinweis, eine Fährte, die man verfolgen könnte. Der Major Verder war übrigens geneigt, in dieser Mordtat die Hand eines der Landstreicher zu erblicken, von denen gerade dieser Teil Livlands jener Zeit schwer heimgesucht wurde. Er hoffte jedoch, daß der Mörder aus dem »Umgebrochenen Kreuze«, dank den Polizistenabteilungen, die im Lande verteilt waren, der Hand der strafenden Gerechtigkeit nicht entgehen würde.

Die Aufgabe des Doktor Hamine sollte sich auf die gerichtsärztliche Besichtigung und Untersuchung des Leichnams beschränken. Diese wollte und mußte er abwarten, ehe er sich über den Fall aussprechen konnte. Augenblicklich beschäftigte, ja beunruhigte ihn sogar eine ganz andere Angelegenheit. Als er am vorigen Abend wie gewöhnlich nach der Vorstadt hinausgegangen war, um den Privatlehrer aufzusuchen, hatte er diesen nicht mehr in seinem Hause angetroffen, dagegen von Ilka erfahren, daß ihr Vater verreist wäre. Am nämlichen Tage hatte ihr Nicolef, der ihr vor seinem Fortgange überhaupt nicht zu Gesicht gekommen war, einfach mitgeteilt, daß er Riga für zwei bis drei Tage verlasse. Wohin er gehen wollte, darüber fehlte jede Andeutung, ebenso, ob die Reise schon am Tage vorher geplant gewesen war. Das ließ sich aber annehmen, da Nicolef seit gestern, wo er nach Hause gekommen war, keinen Brief erhalten hatte, der ihn vielleicht hätte abrufen können. Und doch hatte er davon an jenem Abend weder seiner Tochter, noch dem Doktor oder dem Konsul auch nur ein Wort gesagt.

War er ihnen da etwas nachdenklicher oder sorgenvoller erschienen? Vielleicht; doch einen so verschlossenen Mann fragt man ja nicht gern nach der Ursache seiner Sorgen. Gewiß war nur das eine, daß er am nächsten Morgen in früher Stunde Ilka mit wenigen Zeilen von seiner Abreise Mitteilung gemacht hatte. Dann war er fortgegangen, ohne das Ziel seiner Reise anzugeben. Der Doktor Hamine hatte Ilka also sehr beunruhigt verlassen, in einer Unruhe, die er auch selbst teilte.

Der Landauer rollte in schneller Fahrt dahin. Ein vorausgeschickter Berittener sorgte an den Wechselstellen dafür, daß das neue Gespann stets sofort zur Hand war. So ging keine Minute verloren, und hätte der Wagen Riga heute drei Stunden früher verlassen, so hätte die Untersuchung des Falles noch an demselben Tage beginnen können.

Die Luft war trocken und etwas kalt. Der Sturm des vorigen Tages war zu einer leichten nordöstlichen Brise abgeflaut. Nur die Landstraße, die unter dem Unwetter arg gelitten hatte, zwang die Pferde zu besonderer Anstrengung.

In der Mitte des Weges wurde den Reisenden eine halbe Stunde zur Einnahme einer Mahlzeit zugestanden. Sie begaben sich dazu in das mehr als bescheidene Gasthaus des betreffenden Dorfes und fuhren dann sogleich weiter.

Ihren Gedanken nachhängend, verhielten sich alle still. Bis auf wenige, dann und wann zwischen Frank Johausen und dem Major Verder gewechselte Worte herrschte im Wagen tiefes Schweigen. So schnell die Fahrt auf der Straße auch dahinging, meinte man doch, daß die Postillone sich zu viel Zeit nähmen. Der ungeduldigste der Reisegesellschaft, der Major Verder, trieb sie zuweilen zur Eile an, sparte wohl auch einen Fluch nicht und verstieg sich sogar zu Drohungen, wenn der Wagen bei stärkerem Aufstieg oder Fall der Straße langsamer vorwärts kam.

So kam es, daß es schon fünf schlug, als die letzte Wechselstelle vor Pernau erreicht wurde. Die tief am Horizonte stehende Sonne mußte bald verschwinden, und das »Umgebrochene Kreuz« war jetzt wohl noch ein Dutzend Werft entfernt.

»Meine Herren, begann da der Richter Kerstorf, ehe wir nach der Schenke kämen, würde es vollkommen dunkel sein, und das wäre ein ungünstiger Umstand, eine Untersuchung zu beginnen. Ich schlage Ihnen also vor, das bis morgen früh zu verschieben. Da wir in jener Schenke auch keine uns zusagenden Zimmer erhalten können, erscheint es mir ratsamer, die Nacht hier im Gasthause der Wechselstelle zu verbringen.

– Der Vorschlag läßt sich hören, meinte der Doktor Hamine, und wenn wir recht frühzeitig aufbrechen…

– Nun gut, bleiben wir also hier, sagte Frank Johausen, wenigstens wenn der Major Verder dagegen nichts einzuwenden hat.

- O… höchstens, daß meine Nachforschungen dadurch etwas verzögert werden, antwortete der Major, den es drängte, den Schauplatz des Verbrechens zu betreten.

– Der Kabak wird doch wohl seit heute Morgen überwacht? fragte der Richter.

– Jawohl, antwortete der Major Verder. Eine von Pernau eingegangen Depesche meldet mir, daß unverzüglich Polizisten dahin geschickt worden sind mit dem Auftrage, niemand ins Haus und den Schenkwirt mit keiner Person in Verbindung treten zu lassen.

– Unter diesen Umständen, bemerkte dazu der Richter, wird die Verzögerung um eine Nacht der Untersuchung keinen Eintrag tun.

– Nein, das zwar nicht, stimmte der Major ihm bei, doch gewährt sie dem Urheber des Verbrechens Zeit, vielleicht mehrere hundert Werst zwischen sich und das ‘Umgebrochene Kreuz’ zu bringen.«

Der Major sprach hier als Polizeibeamter, der mit der Ausübung seiner Funktionen eng verwachsen ist. Da der Abend aber näher kam und das Tageslicht in den Schatten der Dämmerung unterging, blieb es das Klügste, den nächsten Tag abzuwarten.

Der Bankier und seine Begleiter richteten sich also im Gasthaus der Wechselstelle so gut es anging ein, verzehrten ein Abendessen und verbrachten die Nacht mehr oder weniger bequem in den ihnen überlassenen Zimmern.

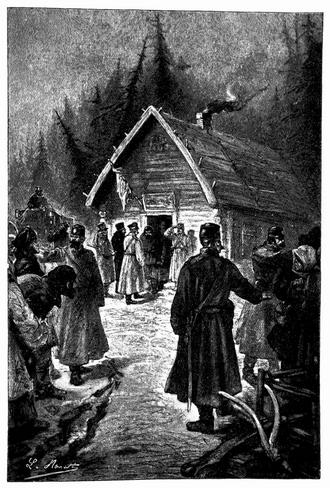

Am nächsten Tage, am 15. April, fuhr der Landauer schon beim Morgenrote weiter und langte um sieben Uhr vor dem Kabak an.

Die nach der Schenke abgesandten Polizisten aus Pernau empfingen die Angekommenen auf der Schwelle des Hauses. Kroff ging in der Gaststube hin und her; er hatte sich ohne Anwendung von Gewalt zurückhalten lassen. Warum sollte er auch seine Schenke verlassen?… Im Gegenteil: seine Anwesenheit war ja schon notwendig, die Polizisten mit allem zu versorgen, was sie bedurften. Er mußte doch auch den Vertretern der Behörde zur Verfügung bleiben, da ihn diese gewiß nach vielem zu fragen haben würden. Und welche Zeugenaussage war zur Einleitung der bevorstehenden Untersuchung denn wertvoller als die seinige?

Die Polizisten hatten obendrein darüber gewacht, daß im Innern wie außerhalb des Kabaks an der Lage der Dinge nichts verändert wurde, weder in den Zimmern des Hauses, noch auf der Landstraße in der nächsten Umgebung der Schenke. Den Bauern aus der Nachbarschaft war strengstens untersagt worden, nahe an diese heranzukommen, und eben jetzt hatten sich wohl ein halbes Hundert Neugierige in gemessener Entfernung versammelt.

Wie er versprochen hatte, war der Schaffner Broks, begleitet von dem Jemschik mit den Spannpferden und einem Stellmacher, früh sieben Uhr wieder am Kabak eingetroffen, wo er Poch und den anderen Reisenden zu finden hoffte und sie, nachdem der Wagen wieder in stand gebracht war, weiterbefördern wollte.

Welchen Schreck mußte nun Broks empfinden, als der Schenkwirt ihn zur Leiche Pochs führte, des unglücklichen Poch, der es so eilig gehabt hatte, nach Riga zurückzukommen, um hier seine Hochzeit zu feiern. Sofort sprang er auf eines der Postpferde, ließ den Postillon und den Stellmacher in der Schenke zurück, und ritt eiligst nach Pernau, um der Polizei von dem Vorgefallenen Meldung zu machen. Von hier ging dann ein Telegramm an den Major Verder in Riga, und auf dessen Anordnung hin begaben sich sofort mehrere Beamte der Kriminalpolizei nach dem »Umgebrochenen Kreuze«.

Broks selbst wollte auch nach dem Kabak zurückkehren, um sich den höheren Beamten, die von ihm jedenfalls eine Zeugenaussage verlangen würden, an Ort und Stelle zur Verfügung zu halten.

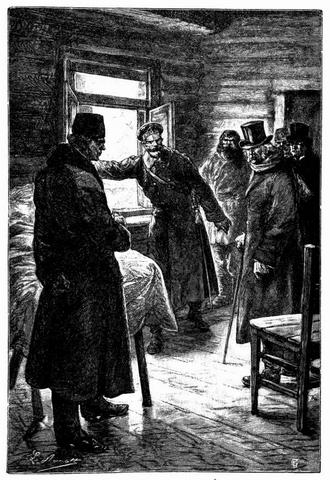

Der Richter Kerstorf und der Major Verder begannen inzwischen gleich nach ihrem Eintreffen die erste Untersuchung des Tatbestandes. Die Polizisten, die teils vor dem Hause auf der Landstraße, teils hinter diesem längs des Küchengartens standen oder am Saume des Tannengehölzes patrouillierten, erhielten Befehl, die Neugierigen in gebührender Entfernung zu halten.

Als der Richter, der Major, der Arzt und Herr Johausen die Gaststube betraten, fanden sie hier den Schenkwirt Kroff, der sie in das Zimmer führte, worin die Leiche des Bankbeamten lag.

Angesichts des unglücklichen Poch konnte Herr Johausen den Ausbruch seines Schmerzes nicht mehr bemeistern. Da lag er vor ihm, der langjährige Diener seines Hauses… blutlosen Hauptes, der Körper erstarrt nach dem Tode, der schon vor reichlich vierundzwanzig Stunden eingetreten war, ausgestreckt auf.. dem Bette und in der Lage, wie er während des Schlummers den Todesstoß erhalten hatte. Als Kroff am gestrigen Morgen gegen sieben Uhr keinerlei Geräusch in der Stube des Gastes gehört hatte, hütete er sich, dessen Wunsche entsprechend, ihn zu wecken; als dann aber eine Stunde später der Schaffner wiedergekommen war, hatten beide an die von innen verschlossene Tür geklopft. Keine Antwort. Voller Unruhe hatten sie hierauf die Tür mit Gewalt geöffnet und fanden sich nun hier einem noch nicht ganz erkalteten Leichnam gegenüber.

Auf einem Tische nahe beim Bette lag die Mappe mit den Anfangsbuchstaben der Firmenbezeichnung Johausens, deren Kette hing herunter, die fünfzehntausend Papierrubel aber, die Poch in Reval hatte abliefern wollen, waren – vorderhand spurlos – verschwunden.

Zunächst unterzog der Doktor Hamine die Leiche der gebräuchlichen Besichtigung. Der Tote hatte sehr viel Blut verloren. Eine rote, halb geronnene Lache zog sich vom Bette fast bis zur Türe hin. Das ganz steif gewordene Hemd Pochs zeigte in der Höhe der fünften Rippe, etwas links von der Brustmitte, die Spur eines Lochs, das einer Wunde von ziemlich eigner Gestalt darunter entsprach. Offenbar rührte sie von einem jener fünf bis sechs Zoll langen schwedischen Messer her, deren Klinge in einem Holzgriff mit federnder Zwinge befestigt ist. Diese Zwinge hatte auf der Haut rund um die Wundöffnung einen leicht erkennbaren Eindruck hinterlassen. Der Stoß mußte also mit großer Gewalt geführt worden sein, und ohne Zweifel hatte schon dieser einzige, der das Herz durchbohrte, genügt, den Tod sofort herbeizuführen.

Der Beweggrund zu der Untat lag klar zutage: es handelte sich hier um einen Raubmord, denn die Kassenscheine waren ja aus Pochs Mappe verschwunden.

Wie hatte der Mörder aber in das Zimmer gelangen können? Offenbar durch das nach der Straße hinaus gelegene Fenster, denn der Schenkwirt hatte, unterstützt von Broks, die von innen verschlossene Tür ja erst erbrechen müssen. Jeder Zweifel hierüber schwand übrigens, nachdem der Zustand des Fensters an der Außenseite untersucht worden war. Vorläufig konnte mit Sicherheit festgestellt werden und wurde durch mehrfache Blutspuren auf dem Kopfkissen bewiesen, daß Poch seine kostbare Mappe unter dieses Kissen gelegt und der Mörder sie mit blutigen Händen da gesucht und nach Entnahme der Kassenscheine auf den Tisch gelegt hatte.

Diese verschiedenen Merkzeichen von der Schandtat wurden mit größter Sorgfalt und im Beisein des Schenkwirtes festgestellt, der alle an ihn gerichteten Fragen klar und verständlich beantwortete.

Bevor sie ihn aber in ein eigentliches Verhör nahmen, wollten der Richter und der Major ihre Untersuchung außerhalb des Hauses durchführen. Dazu mußten sie um die ganze Schenke herumgehen, um nachzusehen, ob sich nicht hier irgendwelche Spuren von dem Mörder auffinden ließen. So gingen denn beide, begleitet von dem Doktor Hamine und dem Herrn Johausen, hinaus.

Kroff und die von Riga mitgekommenen Polizisten folgten ihnen nach, während die Bauern aus der Nachbarschaft reichlich dreißig Schritt weit entfernt bleiben mußten.

Zunächst wurde das Fenster des Zimmers, worin das Verbrechen begangen worden war, der eingehendsten Besichtigung unterzogen. Auf den ersten Blick überzeugte man sich da, daß der rechte Ladenflügel, der ohnehin in schlechtem Zustande war, mit einem Hebel aufgebrochen sein mußte, denn dessen Haspen war aus dem Fensterrahmen herausgerissen. Durch eine zertrümmerte Scheibe – die Scherben davon lagen noch am Boden umher – hatte der Einbrecher dann den Arm gesteckt und die Fensterwirbel umgedreht, so daß er nun durch das Fenster ins Zimmer steigen konnte, das er nach Verübung des Verbrechens auf demselben Wege auch wieder verlassen hatte.

Fußstapfen längs der Schenke fanden sich in großer Zahl, da sie sich in der, in der Nacht vom 13. zum 14. stark durchfeuchteten Erde sehr deutlich erhalten hatten. Sie kreuzten sich aber so vielfach, lagen zum Teil so übereinander und zeigten so verschiedene Formen der Abdrücke, daß sie als Merkzeichen nicht weiter in Betracht kommen konnten. Kein Wunder, da am Tage vorher und ehe die Polizisten aus Pernau eintrafen, so viele Neugierige das Haus umschwärmt hatten, ohne daß Kroff es hätte verhindern können.

Der Richter Kerstorf und der Major Verder begaben sich an das Fenster des Zimmers, worin der unbekannte Reisende übernachtet hatte. Hier war nichts besonders Auffälliges zu bemerken. Die Ladenflügel waren fest verschlossen und seit gestern, das heißt seit der Stunde, wo der Reisende sich so merkwürdig beeilt hatte, den Kabak zu verlassen, auch nicht wieder geöffnet gewesen. Die Fensterbank zeigte jedoch einige Schrammen, und ebenso die Außenmauer, als wären sie von den Schuhen einer Person, die hier herausgestiegen wäre, stark gestreift worden.

Der Beamte, der Major, der Arzt und der Bankier gingen nun wieder in die Schenke hinein, sie wollten jetzt das Zimmer jenes Reisenden besichtigen, das – wie erwähnt – unmittelbar neben der allgemeinen Gaststube lag. Die Tür dazu überwachte ein Polizist schon seit seinem Eintreffen im »Umgebrochenen Kreuze«.

Diese Tür wurde nun geöffnet. Im Zimmer dahinter herrschte tiefe Dunkelheit. Der Major Verder trat sofort ans Fenster, wirbelte dieses auf und öffnete es, hob dann den aus Fensterkreuz anschließenden Haken aus und stieß den Laden nach außen.

Der Landauer langte vor dem Kabak an (S. 93.)

Im Zimmer wurde es hell. Es war noch ganz in dem Zustande, wie der Reisende es verlassen hatte: das Bett, worin er geschlafen hatte, noch nicht wieder in Ordnung gebracht, die Talgkerze, die Kroff erst nach dem Weggange des Fremden ausgelöscht hatte, fast ganz heruntergebrannt. Die beiden, am gewöhnlichen Platze stehenden Holzstühle deuteten auf keine Unordnung, ebensowenig im Hintergrunde des Raumes der an der Giebelmauer befindliche Kamin, worin man noch Aschenreste und etwas Heizmaterial sah, das nicht völlig verbrannt war, oder ein alter Schrank, der sich im Innern als leer erwies. Im Zimmer war also nichts Beachtenswertes zu finden; das Ergebnis der Besichtigung beschränkte sich auf die Risse an der Fensterbank und an der Außenseite der Mauer, doch gerade diese konnten ja noch von besonderer Wichtigkeit werden.

Die Besichtigung wurde mit einer Untersuchung der Kroffschen Wohn-und Schlafstube beschlossen, die in einem Anbau nach der Gartenseite lag. Die Polizisten untersuchten inzwischen die Baulichkeiten des Geflügelhofes und den Gemüsegarten bis zu der ihn umschließenden lebenden Hecke, die nirgends eine Unterbrechung zeigte. Es blieb demnach kein Zweifel übrig: der Mörder war von draußen gekommen und durch das nach der Landstraße liegende Fenster nach gewaltsamer Öffnung des Ladens in das Zimmer seines Opfers eingedrungen.

Der Richter Kerstorf begann nun die Befragung des Schenkwirts. Er setzte sich dazu an einen Tisch in der Gaststube und sein Aktuar nahm neben ihm Platz. Der Major Verder, der Doktor Hamine und Herr Johausen, die ja ein natürliches Interesse daran hatten, zu hören, was von Kroff zu erfahren wäre, standen in der Nähe, und Kroff wurde aufgefordert, zu Protokoll zu erklären, was er von dem Falle wüßte.

»Herr Richter, begann er bestimmten Tones, vorgestern Abend gegen acht Uhr kamen zwei Reisende in meine Schenke und verlangten Zimmer für die Nacht. Der eine der Reisenden hinkte ein wenig infolge einer Verletzung durch einen Wagenunfall: die Post war zweihundert Schritte von hier auf dem Wege nach Pernau umgestürzt.

– Das bezieht sich wohl auf Poch, den Angestellten der Firma Gebrüder Johausen?

– Ja; ich habe das Nähere von ihm selbst gehört, er erzählte mir den Vorgang: die Pferde waren bei dem schweren Sturme gestürzt und hatten dabei den Wagen umgeworfen. Ohne seine Verletzung am Beine hätte er sich mit dem Postschaffner noch zu Pferde nach Pernau begeben, und wollte Gott, daß er das getan hätte!… Was den Schaffner angeht, den ich an jenem Abend nicht gesehen habe, so sollte er am nächsten Morgen zurückkehren – wie er tatsächlich zurückgekommen ist – um Poch und dessen Reisegefährten abzuholen, sobald der Wagen wieder instand gesetzt wäre.

– Poch hat sich wohl nicht darüber geäußert, was er in Reval vorhatte? fragte der Richter.

– Nein; er bat mich, ihm ein Abendbrot aufzutragen, und aß dann mit großem Appetit. Es mochte etwa neun Uhr sein, als er sich in das für ihn bestimmte Zimmer zurückzog, dessen Tür er von innen mit Schlüssel und Riegel abschloß.

– Und der andere Reisende?..

– Der andere?… Der verlangte nur ein Zimmer, wollte aber nicht erst wie Poch noch zu Abend essen. Als er sich zurückzog, sagte er mir noch, daß er die Rückkehr des Schaffners nicht abwarten und am nächsten Morgen schon früh vier Uhr aufbrechen werde.

– Sie haben auch nicht erfahren, wer der Mann war?

– Nein, Herr Richter; und der arme Poch wußte das ebensowenig. Als er aß, erzählte er mir von seinem Reisegenossen, der unterwegs keine zehn Worte gesprochen hätte und jeder Unterhaltung ausgewichen wäre. Dabei hätte er stets die Kapuze über den Kopf gezogen gehabt, so wie einer, der unerkannt zu bleiben wünscht. Auch ich habe sein Gesicht eigentlich nicht gesehen und könnte unmöglich ein Signalement von ihm abgeben.

– Befanden sich noch andere Personen im »Umgebrochenen Kreuze«, als die beiden Reisenden dahin kamen?

– Ja, ein halbes Dutzend Bauern und Holzfäller aus der Nachbarschaft, und auch der Polizeibrigadier Eck mit einem seiner Leute…

– Ah, bemerkte da Herr Johausen, der Brigadier Eck!… War denn Poch diesem nicht bekannt? –

– O gewiß; beide haben während des Essens miteinander geplaudert.

– Und später sind alle Gäste fortgegangen?…

– Ja… so gegen halb neun Uhr, antwortete Kroff. Ich habe gleich darauf die Tür zur Gaststube mit dem Schlüssel abgeschlossen und inwendig auch die Sparren vorgelegt.

– Von außen konnte man die Tür also nicht öffnen?

– Nein, Herr Richter.

– Auch nicht von innen, wenn man den Schlüssel nicht hatte?

– Ebensowenig.

– Und am Morgen haben Sie sie in unverändertem Zustande gefunden?

– Völlig unverändert. Es war ziemlich genau vier Uhr, als der Reisende aus seiner Stube trat. Ich habe ihm mit der Laterne geleuchtet. Er bezahlte mir, was er schuldete, einen Rubel. Dabei war er eingepackt, wie am Abend vorher, so daß ich sein Gesicht nicht erkennen konnte. Endlich hab’ ich ihm die Tür geöffnet und sie hinter ihm wieder sorgfältig verschlossen.

– Wohin er ging, hat er nicht gesagt?

– Nein, nicht ein Wort davon.

– Und in der Nacht ist Ihnen kein verdächtiges Geräusch aufgefallen?

– Nicht das geringste.

– Ihrer Ansicht nach, Kroff, fragte der Richter, müßte das Verbrechen wohl schon begangen worden sein, bevor der Unbekannte die Schenke verließ?

– Das glaub’ ich wenigstens.

– Was haben Sie denn nach dem Weggange des Fremden getan?

– Ich?… Da ging ich in meine Stube und warf mich noch einmal aufs Bett, den Tag abzuwarten; ich glaube aber nicht wieder eingeschlafen zu sein.

– Dann hätten Sie es also zwischen vier und sechs Uhr jedenfalls gehört, wenn in dem Zimmer Pochs ein Geräusch entstanden wäre?

– Ohne Zweifel, schon weil meine Stube, obwohl sie nach dem Garten hinaus liegt, unmittelbar an die seinige stößt, und wäre es zu einem Handgemenge zwischen Poch und dem Mörder gekommen…

– Ja ja, fiel der Major Verder ein, es hat aber kein Kampf stattgefunden, denn der Unglückliche ist in seinem Bette überfallen und durch einen Stoß, der das Herz getroffen hat, augenblicklich getötet worden.«

So war ja der Sachverhalt, und alles ließ darauf schließen, daß die Untat vor dem Weggange des anderen Reisenden ausgeführt worden war. Eine zweifellose Gewißheit hatte man dafür freilich nicht, denn zwischen vier und fünf Uhr morgens war es noch sehr finster, der Sturm wütete damals mit großer Heftigkeit, die Landstraße war menschenleer, und ein Ubeltäter hätte unter diesen Umständen durch Einbruch recht wohl unbemerkt in die Schenke eindringen können.

Kroff beantwortete ohne Zögern und mit aller Bestimmtheit auch alle weiteren Fragen, die der Kriminalbeamte an ihn richtete. Offenbar lag ihm der Gedanke ganz fern, daß sich ein Verdacht auch auf ihn lenken könnte, war es doch zuverlässig festgestellt, daß der von draußen gekommene Mordbube den Laden aufgesprengt, die Scheibe zertrümmert und das Fenster geöffnet hatte. Nach Verübung des Verbrechens war er, das stand ebenso unumstößlich fest mit den fünfzehntausend Rubeln durch dasselbe Fenster entwichen.

Kroff schilderte nun, wie er die Mordtat entdeckt habe. Gegen sieben Uhr aufgestanden, hatte er in der Gaststube aufgeräumt, bis der Schaffner Broks, der es dem Stellmacher und dem Jemschik überlassen hatte, den Wagen auszubessern, in der Schenke erschien. Beide hatten jetzt Poch wecken wollen… keine Antwort auf ihr Rufen, nichts regte sich im Zimmer, als sie stark an die Tür klopften, deshalb hatten sie diese gewaltsam geöffnet und sahen sich da… einer Leiche gegenüber.

»Sie sind Ihrer Sache sicher, fragte der Richter Kerstorf, daß in diesem Augenblick an dem Unglücklichen kein Lebenszeichen mehr zu bemerken war?

– Auch nicht das geringste, Herr Richter, versicherte Kroff, der trotz der Rauheit seiner Natur sichtlich ergriffen schien. Nein… nicht das geringste Zeichen! Broks und ich, wir haben getan, was wir konnten, ihn wieder ins Leben zurückzurufen… alles vergeblich!… Bedenken Sie nur, ein solcher Messerstich mitten ins Herz!

– Die Waffe, deren sich der Mörder bedient hat, haben Sie nicht gefunden?

– Nein, Herr Richter, dem wird daran gelegen gewesen sein, sie mitzunehmen.

– Und Sie erklären mit Bestimmtheit, forschte der Beamte weiter, daß das Zimmer Pochs von innen verschlossen gewesen ist?

– Jawohl, mit dem Schlüssel und dem Riegel, versicherte Kroff. Der Schaffner Broks kann das ebensogut bezeugen. Eben deshalb waren wir ja genötigt, die Tür zu erbrechen.

– Broks ist dann gleich fortgegangen?

– Ja, Herr Richter, in aller Eile. Er wollte schnellstens nach Pernau zurückkehren, um die Polizei zu benachrichtigen, die daraufhin auch sogleich zwei Mann hierhergeschickt hat.

– Broks ist dann nicht wiedergekommen?

– Nein, doch wird er sich noch heute Morgen einstellen, da er voraussetzt, in der Sache vernommen zu werden.

– Gut… gut, sagte Herr Kerstorf, Sie können jetzt gehen, doch verlassen Sie die Schenke nicht und halten Sie sich uns jede Minute zur Verfügung.

– Ich werde hier bleiben.«

Schon beim Beginn dieses Verhörs hatte Kroff seinen Vor-und Familiennamen, ferner Alter und Stand angegeben, was der Aktuar niederschrieb, denn wahrscheinlich wurde der Schenkwirt im Verlaufe der Untersuchung noch einmal vor Gericht gerufen.

Inzwischen war dem Kriminalbeamten gemeldet worden, daß der Schaffner Broks im »Umgebrochenen Kreuze« eingetroffen sei. Das war der zweite Zeuge, und seine Aussage war ja ebenso von Wichtigkeit, wenn sie voraussichtlich auch mit der Kroffs übereinstimmte.

Broks wurde in die Gaststube gerufen. Auf die Aufforderung des Richters hin nannte er seinen Namen, Vornamen, sein Alter und seinen Beruf. Bei seinen Angaben bezüglich der Reisenden, die er in Riga aufgenommen hatte, ebenso wie über den Unfall mit dem Postwagen und über den Entschluß Pochs und seines Reisegenossen, im Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« zu übernachten, ließ er keine Einzelheit unerwähnt. Seine Darstellung deckte sich vollständig mit der des Schenkwirts bezüglich der Entdeckung des Verbrechens und ihrer Zwangslage, die Zimmertür mit Gewalt zu öffnen, da Poch auf ihr Rufen und Anklopfen keine Antwort gab. Er betonte des weiteren aber einen Punkt, der ihm von Bedeutung zu sein schien, den, daß der Bankbeamte während der Fahrt im Postwagen wahrscheinlich etwas unvorsichtig von seinem Vorhaben in Reval gesprochen haben werde, dort eine größere Summe für Rechnung der Firma Johausen auszuzahlen.

»Auf jeden Fall, fügte er hinzu, haben der andere Reisende und die verschiedenen Postillone, die bei jedem Pferdewechsel die Wagenführung übernahmen, seine Dokumentenmappe sehen können, und ich selbst habe ihn auch darauf aufmerksam gemacht.«

Jetzt wurde er noch über den Reisenden befragt, der bei der Abfahrt in Riga noch einen Platz im Postwagen eingenommen hatte.

»Den Mann kenne ich leider nicht, erklärte Broks, es ist mir sogar unmöglich gewesen, sein Gesicht nur einmal ordentlich zu sehen.

– Er hatte sich erst eingefunden, als die Post zur Abfahrt bereit stand?

– Seinen Platz hatte er sich nicht im voraus gesichert?

– Nein, Herr Richter.

– Wollte er nach Reval?

– Den Fahrpreis hatte er bis Reval entrichtet, weiter kann ich hierüber nichts sagen.

– War es nicht ausgemacht, daß Sie am nächsten Morgen zurückkehren würden, um den Wagen wieder instand setzen zu lassen?

– Gewiß, Herr Richter; ebenso wie es verabredet war, daß Poch und sein Gefährte dann ihre Plätze wieder einnehmen sollten.

– Und trotzdem verließ jener Reisende das ‘Umgebrochene Kreuz’ schon am nächsten Morgen um vier Uhr?

– Ich war auch ganz erstaunt, Herr Richter, als Kroff mir mitteilte, daß der Unbekannte sich nicht mehr in der Schenke befände…

– Und was haben Sie sich dabei gedacht? fragte Kerstorf.

– Ich dachte mir, er werde wohl in Pernau bleiben wollen, und da es bis dahin nur ein Dutzend Werst weit ist, würde er sich entschlossen haben, die kurze Strecke zu Fuß zurückzulegen.

– Wenn das seine Absicht war, bemerkte hierzu der Beamte, erscheint es nur auffällig, daß er sich nicht gleich am ersten Abend nach der Beschädigung des Wagens nach Pernau begeben hat…

– Ja freilich, Herr Richter, antwortete Broks, das ist mir auch aufgefallen.«

Die Befragung des Postschaffners ging hiermit zu Ende, und Broks erhielt Erlaubnis, die Gaststube zu verlassen.

Als er hinausgegangen war, wendete sich der Major Verder an den Doktor Hamine.

»Sie haben an der Leiche des Opfers keine weiteren Aufnahmen zu machen?

– Nein, Major, erwiderte der Arzt. Ich habe die Stelle, die Form und die Richtung der Verletzung sorgfältig festgestellt…

– Der Todesstoß ist doch mit einem Messer ausgeführt worden?…

– Mit einem Messer, dessen Heftzwinge einen Eindruck rings um die Wunde hinterlassen hat«, erklärte Doktor Hamine.

Vielleicht war das ein Indizium, das zur Aufhellung der Sachlage dienen konnte.

»Kann ich nun, fragte Herr Johausen, Anordnung treffen, daß die Leiche des armen Poch nach Riga überführt wird, wo die Beerdigung stattfinden soll?

– Das steht Ihnen frei, antwortete der Richter.

– So könnten wir also wieder zurückfahren? ließ sich der Arzt vernehmen.

– Jawohl, antwortete der Major, da hier kein anderer Zeuge mehr zu verhören ist.

Im Zimmer wurde es hell. (S. 96.)

– Doch ehe wir die Schenke verlassen, sagte da Herr Kerstorf, möchte ich noch einmal das Zimmer des zweiten Reisenden besichtigen. Vielleicht ist uns doch noch eine wichtige Sache entgangen.«

Der Beamte, der Major, der Doktor und Johausen begaben sich nach dem betreffenden Zimmer. Der Schenkwirt schloß sich ihnen an, um eine etwa gewünschte Auskunft zu geben. Der Richter beabsichtigte, vorzüglich die Asche der Feuerstatt zu untersuchen, um sich zu überzeugen, ob sich darin etwas Verdächtiges vorfände oder nicht. Als sein Blick da auf den in einem Winkel des Kamins lehnenden eisernen Schürhaken fiel, ergriff er diesen, besichtigte ihn und erkannte, daß er offenbar gewaltsam verbogen war.

Hatte der Schürhaken beim Aufbrechen des Fensterladens als Hebel gedient? Das erschien recht gut annehmbar, und wenn man diesen Befund mit den verschiedenen Rissen auf der Fensterbank zusammenhielt, so mußte man wohl zu der Schlußfolgerung kommen, die der Richter den anderen Herren gegenüber vertrat, indem er, als sie aus der Schenke herausgetreten waren, sagte, ohne daß Kroff ihn hören konnte:

»Als Urheber des Verbrechens können nur drei Personen in Frage kommen entweder ein von außen eingedrungener Räuber, oder der Schenkwirt selbst, oder endlich der Reisende, der jene Nacht in dem anderen Zimmer geschlafen hat. Der Fund des Schüreisens, das als Beweisstück mitgenommen werden sollte, in Verbindung mit den Spuren am Fenster und an der Außenwand, beseitigten hierüber jeden Zweifel. Der Unbekannte hatte ohne Zweifel gewußt, daß Pochs Mappe eine große Geldsumme enthielt. In der Nacht war er dann nach Öffnung des Fensters seines Zimmers hinausgestiegen und hatte, den Schürhaken als Hebel benützend, den Laden des anderen Zimmers aufgesprengt. Nachdem er dann den schlafenden Bankbeamten ermordet und den Raub ausgeführt hatte, war er in sein Zimmer zurückgekehrt, aus dem er endlich um vier Uhr morgens, den Kopf mit der Kapuze verhüllt, weggegangen ist. Ich glaube bestimmt, in jenem Reisenden den Mörder zu erkennen.«

Gegen diese Darstellung der Sache ließ sich ja nichts einwenden; doch wer war der zweite Reisende, und würde es gelingen, ihn zu überführen?

»Meine Herren, sagte da der Major Verder, der traurige Vorgang hat sich jedenfalls in der Weise abgespielt, wie es der Richter, Herr Kerstorf, eben geschildert hat. Eine weitere Untersuchung bringt aber nicht selten Überraschungen zutage, man darf also keine Vorsichtsmaßregel vernachlässigen. Ich werde das Zimmer des Unbekannten abschließen, den Schlüssel mit mir nehmen und zwei Polizisten als Wache hier lassen. Sie werden Befehl erhalten, die Schenke auf keinen Fall zu verlassen und deren Wirt ständig im Auge zu behalten.«

Diese Maßregel fand allgemeine Billigung und der Major traf demgemäß seine Anordnungen.

Kurz vor dem Wiederbesteigen des Landauers nahm Herr Johausen den Richter beiseite.

»Beiläufig noch etwas, sagte er, worüber ich mich noch gegen niemand geäußert habe, Herr Kerstorf, was ich Ihnen aber doch wohl mitteilen muß…

– Das wäre?…

– Ich besitze ein Verzeichnis der Nummern der gestohlenen Kassenscheine. Es waren hundertfünfzig Stück, jeder zu hundert Rubel1, und Poch hatte diese zu einem Bündel zusammengebunden…

– Ah, Sie haben die Nummern aufgeschrieben? antwortete der Beamte nachdenklich.

– Ja, wie das bei uns üblich ist, und ich werde die Nummern den verschiedenen Banken der Ostseeprovinzen und Rußlands mitteilen lassen.