Erstes Capitel.

Über die Grenze.

Ein Mann… allein in finsterer Nacht. Wie ein Wolf schlich er hin zwischen den von der Kälte des langen Winters aufgetürmten Eismassen. Seine gefütterten Beinkleider, sein »Khalot« – eine Art faltenreichen Kaftans – und seine mit herabgeschlagenen Ohrwärmern versehene Mütze schützten ihn nur unzulänglich gegen den rauhen Wind. Auf Lippen und Händen hatte er schmerzhafte Risse, und die Fingerspitzen waren ihm völlig erstarrt. So schritt er hin durch die tiefe Dunkelheit unter einem Himmel, dessen niedrig dahinschwebende Wolken sich in einen Schneefall aufzulösen drohten, obgleich man jetzt – freilich unter der hohen Breite von achtundfünfzig Graden – schon in den ersten Tagen des April war. Der Wanderer verschmähte es, nur einmal auszuruhen. Nach einer Rast wäre er vielleicht nicht mehr imstande gewesen, seinen Weg fortzusetzen.

Gegen elf Uhr nachts machte der Mann aber doch Halt. Nicht weil die Füße ihm den Dienst versagt hätten oder daß er außer Atem gewesen wäre, auch nicht weil ihn etwa die Müdigkeit übermannt hätte… nein, seine leibliche und geistige Energie war noch ungebrochen, und mit kräftiger Stimme, in der sich eine warme Vaterlandsliebe ausprägte, rief er jetzt:

»Endlich! Die Grenze! Die livländische Grenze, die Grenze des Heimatlandes!«

Wie weit breitete er die Arme aus nach dem Stück Erde, das im Westen vor ihm lag! Wie festen, sichern Schrittes betrat er die weiße Fläche des Bodens, als wollte er diesem seine Fußstapfen am Anfang der letzten Wegstrecke dauernd einprägen!

Kam er doch von weit, weit, tausende Werst weit her, und das unter so vielen mutig bestandenen Gefahren, die er durch seine Intelligenz, seine Kraft und durch seine nie ermüdende Ausdauer überwunden hatte. Seit zwei Monaten auf der Flucht, wanderte er gegen Westen, durchzog dabei grenzenlose Steppen, zwang sich zu den peinlichsten Umwegen, um den Kosakenposten auszuweichen. überschritt die rauhen, gewundenen Pässe und Schluchten hoher Bergzüge und wagte sich endlich bis in die Zentralprovinzen des russischen Reiches, wo die Polizei eine so scharfe Wachsamkeit übt. Jetzt endlich, jeder Begegnung entronnen, die ihm hätte das Leben kosten können, rief er freudiger:

»Die livländische Grenze… die Grenze!«

War denn Livland für ihn das gastfreundliche Land, das Land, wohin der Abwesende nach langen Jahren zurückkehrte, wo dieser nichts mehr zu fürchten hatte, das Vaterland, das ihm Sicherheit bot, wo Freunde seiner harrten wo die Familie ihm die Arme entgegenstreckte, wo Frau und Kinder sein Eintreffen erwarteten, wenn er sich nicht die Freude vorbehalten hatte, sie zu überraschen?

Nein… auch durch dieses Land wollte er nur als Flüchtling eilen und versuchen, den nächsten Hafenplatz zu erreichen, wo er hoffte, sich, ohne Verdacht zu erregen, einschiffen zu können. In Sicherheit konnte er sich freilich erst wähnen, wenn dann die Küste Livlands unter dem Horizonte verschwunden wäre.

»Die Grenze!« hatte der Wanderer gerufen, doch was war diese Grenze, die weder ein Flußlauf oder ein Gebirgskamm, noch das Dickicht eines Waldes bezeichnete? Bestand sie nur in einer angenommenen Linie ohne ein greifbares, geographisches Merkmal?

Es handelte sich hier um die Grenzlinie, die vom eigentlichen Russischen Reiche die drei Gouvernements Esthland, Livland und Kurland, die »Baltischen Provinzen«, scheidet. An der Stelle hier teilt sie, von Norden nach Süden verlaufend, die im Winter erstarrte, im Sommer flüssige Oberfläche des Peipussees.

Wer war nun der etwa vierunddreißig Jahre alte Flüchtling, dieser Mann von hoher Gestalt, kräftigem Körperbau, breiten Schultern, von mächtiger Brust, starken Gliedern und von so entschlossener Haltung? Aus seiner über den Kopf gezogenen Kapuze quoll ein dichter, blonder Bart hervor, und wenn der Wind den Kapuzenrand etwas emporhob, konnte man zwei lebhafte Augen aufblitzen sehen, deren Blick auch die eisige Luft nicht geschwächt hatte. Ein weitfaltiger Gürtel umschloß den Leib des Mannes und bedeckte eine kleine, lederne Tasche mit seinem gesamten Gelde, das jetzt nur aus einigen Papierrubeln bestand, in einem Betrag, der die Bedürfnisse einer einigermaßen längeren Reise nicht zu decken vermochte. Vervollständigt wurde seine Ausrüstung durch einen sechsschüssigen Revolver, ein Messer in lederner Scheide, ferner durch einen Beutel, der noch einige Nahrungsmittel barg, nebst einer mit Schnaps zur Hälfte gefüllten Korbflasche, und endlich durch einen festen Stock. Beutel, Flasche und selbst die Geldtasche waren ihm aber weniger wichtig als seine Waffen, von denen er bei einem Angriffe durch Raubtiere oder durch Polizeiagenten tüchtig Gebrauch zu machen entschlossen war. Übrigens zog er nur in der Nacht weiter, immer darauf bedacht, unbeobachtet nach einem Hafen der Ostsee oder des finnischen Meerbusens zu kommen.

Bisher hatte er seine gefährliche Wanderung unbehelligt fortsetzen können, obwohl er nicht mit einem von den Militärbehörden ausgestellten »Porodojna« versehen war, dessen Vorweisung die Postenführer des moskowitischen Reiches zu verlangen verpflichtet waren. Fraglich blieb es freilich, ob ihm das noch ebenso glückte, wenn er sich dem noch strenger bewachten Küstengebiete näherte. Unzweifelhaft war ja sein Entfliehen gemeldet worden, so daß er, ob er nun den Verbrechern gegen das gemeine Recht oder den politisch Verurteilten zugehörte, gewiß mit derselben Sorgfalt gesucht, mit demselben Eifer verfolgt wurde. Ließ ihn das ihm bisher günstige Glück von der livländischen Grenze an im Stiche, so wäre das freilich ein Scheitern im Hafen gewesen.

Der gegen hundertzwanzig Werst lange und etwa sechzig breite Peipussee wird in der warmen Jahreszeit von vielen Fischern befahren, die sein fischreiches Gewässer ausbeuten. Der Schiffahrt dienen im übrigen schwerfällige Fahrzeuge, eine einfache Verbindung von kaum behauenen Baumstämmen und schlecht gehobelten Brettern, bekannt als »Struzzes«, mit denen auf den natürlichen Ausflüssen des Sees Lasten von Getreide, Flachs und Hanf nach den benachbarten Städtchen und selbst bis nach der Bucht von Riga befördert werden. Zur jetzigen Jahreszeit und unter einer Breite mit so verspätetem Frühling ist der Peipussee natürlich für Schiffe nicht fahrbar, dagegen könnte sich ein Zug Artillerie über seine, von der Kälte eines strengen Winters erhärtete Oberfläche sorglos hinbewegen. Augenblicklich bildete er nur eine weite, weiße Ebene mit kristallenen Blöcken in der Mitte und mächtigen Eisstauungen am Eingange zu mehreren Flüssen.

Das war die entsetzliche Wüstenei, die der Flüchtling sichern Schrittes durchmaß und in der er sich mühelos zurechtfand. Er kannte ja die Gegend und ging so schnell, daß er das westliche Ufer voraussichtlich noch vor Tagesanbruch erreichte.

»Es ist ja erst zwei Stunden nach Mitternacht, murmelte er für sich. Noch zwanzig Werst zurückzulegen, und da drüben wird es mir nicht schwer fallen, eine Fischerhütte, einen verlassenen Unterschlupf zu finden, wo ich bis zum Abend ausruhen kann. In diesem Lande marschier’ ich ja nicht mehr aufs Geratewohl!«

Es schien, als ob er hiermit alle seine Anstrengungen vergäße, als ob das beste Vertrauen wieder in ihm erwachte. Sollte es auch das Unglück wollen, daß die Agenten seine von ihnen verlorene Fährte wieder aufspürten, so würde er ihnen doch zu entgehen wissen.

In der Befürchtung, von dem ersten Tagesscheine überrascht zu werden. ehe er den Peipussee hinter sich hätte, raffte sich der Flüchtling zu einer letzten Anstrengung auf. Gestärkt durch einen herzhaften Schluck Schnaps aus seiner Korbflasche, schlug er eine noch schnellere Gangart ein, ohne sich jemals aufzuhalten. Gegen vier Uhr morgens tauchten denn auch schon, unbestimmt zu sehen, einige magere Bäume, übereiste Fichten neben Gruppen von Birken und Ahornbäumen, vor ihm am Horizonte auf.

Dort war das feste Land… die Gefahren für ihn wurden damit aber größer. Wenn auch die livländische Grenze den Peipussee in seiner Mitte durchschneidet, so sind an ihr doch begreiflicherweise keine Zollwächter aufgestellt. Die Verwaltung hat sie nur an das westliche Ufer beordert, wo die Struzzes im Sommer anlegen.

Der Flüchtling wußte das recht gut, und es konnte ihn deshalb nicht überraschen, ein Licht unsicher erglänzen zu sehen, das in dem herrschenden Nebel wie ein gelbliches Loch erschien.

»Bewegt sich dieses Licht fort oder bleibt es an derselben Stelle?« fragte er sich und blieb neben einem der Eisblöcke stehen, die rings um ihn aufragten.

Veränderte das Licht seinen Ort, so konnte es nur das einer in der Hand getragenen Laterne sein, womit wahrscheinlich eine Zollwächterpatrouille ihren nächtlichen Gang auf dem Peipussee beleuchtete, und dann war es von Wichtigkeit, dieser nicht in den Weg zu laufen.

Blieb der Lichtschein aber an derselben Stelle, so erleuchtete er gewiß das Innere eines Wachthauses am Seeufer, denn jetzt hatten die Fischer ihre Hütten noch keinesfalls bezogen, da sie dazu auf das Tauwetter warteten, das vor der zweiten Aprilhälfte hier nicht einzutreten pflegt. Aus Vorsicht mußte der Flüchtling also nach rechts oder links ausweichen, um dem betreffenden Wachtposten nicht vor die Augen zu kommen.

Er schlug die Richtung nach links ein. Auf dieser Seite schienen, soweit das durch den beim Morgenwinde schon aufsteigenden Nebel zu beurteilen möglich war, die Bäume dichter beieinander zu stehen. Wurde er verfolgt, so fand er hier zuerst vielleicht ein Versteck und dann einen Ausweg, seine Flucht fortzusetzen.

Kaum fünfzig Schritte weitergekommen, scholl ihm von rechts her ein barsches »Wer da?« entgegen.

Dieses »Wer da?«, das mit starkem deutschen Tonfalle gerufen wurde, machte natürlich einen unheimlichen Eindruck auf den, an den es gerichtet war. Übrigens ist die deutsche Sprache hier sehr verbreitet, und wenn auch weniger unter dem Landvolke, so doch unter den Bewohnern der Städte in den baltischen Provinzen.

Der Flüchtling gab auf den Anruf keine Antwort.

Er warf sich platt auf das Eis und hatte daran sehr wohl getan. Fast augenblicklich krachte ein Schuß, und ohne seine Vorsicht hätte ihn eine Kugel wahrscheinlich mitten in die Brust getroffen. Ob er aber den Zollwächtern entgehen würde? Bemerkt hatten ihn diese ohne Zweifel, dafür sprach der Anruf und der Schuß. In dem noch dunkeln Nebel konnten diese aber glauben, einer Augentäuschung verfallen gewesen zu sein.

Das anzunehmen hatte der Flüchtling bald begründete Ursache, nach den zwischen den Männern gewechselten Worten, die er bei ihrer Annäherung erlauschte.

Sie gehörten in der Tat zu einem Wachtposten des Peipussees… arme Teufel, deren ursprünglich grüne Uniform schon mehr gelb geworden war, Leute, die gern die Hand nach einem Trinkgelde ausstrecken, so dürftig ist der Sold, den ihnen die »Tamojna«, die moskowitische Zollverwaltung, gewährt. Es waren ihrer zwei, die, auf dem Rückwege nach ihrem Posten, einen Schatten zwischen den Eisblöcken bemerkt zu haben glaubten.

»Du bist dir sicher, etwas gesehen zu haben? fragte der eine.

– Ja gewiß, antwortete der andere, einen Pascher, der sich nach Livland einschleichen wollte.

– Na, das ist diesen Winter nicht der erste und wird auch nicht der letzte sein; ich glaube übrigens, der hier ist davongelaufen, da wir von ihm keine Spur gefunden haben.

– Ja, erwiderte der, der den Schuß abgegeben hatte, bei einem solchen Nebel kann man ja kaum zielen, und ich bedaure es, unsern Mann nicht zur Strecke gebracht zu haben. So ein Pascher trägt doch immer eine volle Flasche bei sich, die hätten wir als gute Kameraden redlich geteilt…..

– Und nun haben wir nichts, uns den Magen zu wärmen!« setzte der andere hinzu.

Die Zollbeamten setzten jetzt, wo ihnen der Mund wässerig geworden war bei dem Gedanken, einen guten Schluck Schnaps oder Wodka zu ergattern, ihre Nachsuchungen eher noch emsiger fort, als bei dem Gedanken, einen Zollbetrüger zu fangen… doch ihre Mühe blieb vergebens.

Sobald der Flüchtling sie für genügend entfernt hielt, setzte er seinen Weg zum Ufer hin fort, und noch vor Tagesanbruch hatte er Zuflucht unter dem Strohdache einer Hütte gefunden, die drei Werst südlich von dem Wachtposten lag.

Wohl hätte es die Vorsicht gefordert, daß er diesen Tag über wach bliebe und immer scharf auslugte, um durch keine verdächtige Annäherung überrascht zu werden und noch entweichen zu können, wenn die Zollwächter etwa Nachsuchungen nach der Seite der Hütte hin unternähmen. Von Ermüdung überwältigt, konnte der sonst so ausdauernde Mann dem Schlafe aber doch nicht widerstehen. In einer Ecke ausgestreckt und in seinen Kaftan gewickelt, schlief er bald fest ein, und es war schon spät am Tage, als er wieder erwachte.

Es war gegen drei Uhr des Nachmittags. Glücklicherweise hatten die Zollwächter ihren Posten nicht verlassen und sich mit dem einzigen nächtlichen Schusse begnügt, da sie offenbar annahmen, sich getäuscht zu haben. Der Flüchtling konnte sich nur beglückwünschen, dieser ersten Gefahr nach dem Betreten seines Heimatlandes entronnen zu sein.

Nach stärkendem Schlummer kaum erwacht, mußte er seinem Bedürfnis, etwas zu essen, gerecht werden. Der geringe Inhalt seines Beutels reichte ja noch für eine oder zwei Mahlzeiten. Beim nächsten Halteplatz mußte er seinen Proviant ebenso bestimmt erneuern, wie den Inhalt seiner Korbflasche, aus der er eben die letzten Tropfen geschlürft hatte.

»Bauern haben mich ja niemals abgewiesen, sagte er für sich, und die von Livland werden einen Slawen wie sie selbst auch nicht von der Tür wegjagen.«

Er hatte ja recht, nur mußte sein Unstern ihn nicht einem Schenkwirte deutscher Abstammung zuführen, deren es in diesen Provinzen sehr viele gibt. Diese hätten einem Russen sicherlich nicht den Empfang bereitet, den der Flüchtling bei den Bauern des moskowitischen Reichs gefunden hatte.

Der Wanderer war obendrein nicht gezwungen, auf seiner Reise die Mildtätigkeit der Leute in Anspruch zu nehmen. Noch blieb ihm eine Anzahl Rubel, die seine Bedürfnisse bis zum Ende der Fahrt, wenigstens durch Livland, zu decken versprachen. Freilich, was stand ihm bevor, wenn er zu Schiffe gehen wollte?… Doch das wollte er sich später überlegen. Vorläufig war es das Wichtigste, das Ausschlaggebende, einen der Häfen, entweder am finnischen Meerbusen oder an der Ostsee, zu erreichen; diesem Ziele mußte er mit allen Kräften nachstreben.

Sobald es ihm – gegen sieben Uhr abends – dunkel genug erschien, verließ der Flüchtling, nachdem er seinen Revolver schußfertig gemacht hatte, wieder die Hütte. Der Wind war im Laufe des Tags nach Süden umgesprungen die Temperatur war auf Null Grad gestiegen, und das Schneelager, aus dem schwärzliche Spitzen herausragten, zeigte eine Neigung zu schmelzen.

Im Anblick des Landes keine Änderung. In seinem mittleren Teile wenig ansteigend, zeigt es nur im Nordwesten unbedeutende Höhen, die kaum über hundert bis hundertfünfzig Meter hinausgehen. Die langen Ebenen bieten dem Vorwärtskommen eines Fußgängers keine Schwierigkeiten, so lange nicht Tauwetter den Erdboden vorübergehend unpassierbar macht, doch vielleicht war das gerade jetzt zu befürchten. Es kam also vor allem darauf an, einen Hafen zu erreichen, und wenn das Tauwetter vorzeitig einträte, wäre das um so erwünschter, da die Schiffahrt dann desto eher eröffnet werden konnte.

Etwa vierzehn Werst liegen zwischen dem Peipussee und dem Marktflecken Ecks, den der Flüchtling gegen sechs Uhr morgens erreichte; er hütete sich aber, ihn zu berühren. Dabei wäre er Polizisten in die Hände gelaufen und hätte sich nach seinen Ausweispapieren einer Anfrage ausgesetzt, die ihn in die schlimmste Verlegenheit bringen mußte. Nein, in diesem Flecken wollte er keine Unterkunft suchen. In der Entfernung von einer Werst ging er daran vorüber und verbrachte den Tag hier in einer verfallenen Hütte, von der aus er um sechs Uhr abends weiter wanderte und dann die Richtung nach Südwesten, nach dem Embachflusse, einhielt, bei dem er nach Zurücklegung von zehn Werft eintraf… einem Flusse, dessen Wasser sich mit dem Watzjerosee an dessen nördlicher Spitze vermischt.

Von hier aus hielt es der Flüchtling, statt durch die Weidenwälder und Ahorndickichte des Ufergeländes zu dringen, für geratener, über den See hin zu wandern, dessen Tragfähigkeit noch nicht vermindert sein konnte.

Da stürzte aus hoch hinziehenden Wolken ein starker Regen herab, der die Auflösung der Schneeschicht beschleunigte. Die Anzeichen demnächstigen Tauwetters traten schon deutlich hervor. Nicht fern mehr konnte der Tag sein, wo sich die Eisdecke der Wasserläufe der Gegend in Bewegung setzte.

Der Flüchtling ging raschen Schrittes dahin, verlangte es ihn doch, vor Tagesanbruch das Ende des Sees zu erreichen. Noch fünfundzwanzig Werst zurückzulegen, eine harte Wegstrecke für einen schon ermatteten Menschen, und die längste, die er sich bisher zugemutet hatte, da sie diese Nacht zusammen fünfzig Werst – fast sieben geographische Meilen – betragen würde. So zehn Stunden der Ruhe am nächsten Tage waren dann gewiß ehrlich verdient.

Im ganzen blieb es jedoch recht bedauernswert, daß das Wetter zum Regen umgeschlagen war. Bei trockener Kälte wäre leichter und schneller zu marschieren gewesen. Auf dem glatten Eise der Embach fand der Fuß jedoch noch einen Stützpunkt, den ihm der von der Schneeschmelze kotige Weg am Ufer hin nicht mehr geboten hätte. Dumpfes Krachen und vereinzelte Sprünge deuteten aber darauf hin, daß bald Eisgang eintreten und das Schmelzen der Schollen beginnen werde. Das bereitete einem Fußgänger dann neue Hindernisse, wenn er einen Fluß überschreiten wollte, sobald er das nicht schwimmend ausführte. Alle diese Gründe waren also dazu angetan, die täglichen Wegstrecken möglichst zu vergrößern.

Das wußte der Mann recht wohl, und er entwickelte auch eine fast übermenschliche Willensstärke. Sein eng zusammengezogener Kaftan schützte ihn gegen alle Windstöße. Seine erst unlängst erworbenen guten und an den Sohlen mit tüchtigen Zwecken verstärkten Stiefel machten seine Schritte auf dem schlüpfrigen Boden sicher. In der tiefen Finsternis brauchte er sich auch nicht um den Weg zu bekümmern, denn der Embach führte ihn unmittelbar seinem Ziele zu.

Um drei Uhr morgens waren zwanzig Werst zurückgelegt. In den zwei Stunden bis zum Tagesanbruch mußte der nächste Halteplatz erreicht sein. Auch diesmal war der Wanderer nicht genötigt, sich in ein Dorf zu wagen und in einer Herberge Unterkunft zu suchen, da seine Mundvorräte noch für einen Tag ausreichten. Mochte er einen Schlupfwinkel finden, gleichgültig welcher es auch sei, wenn er ihm nur bis zum Abend Sicherheit bot. In den Wäldern, die das Nordende des Watzjero umgeben, trifft man auf Holzfällerhütten, die im Winter unbewohnt sind. Mit der wenigen Kohle, die sie meist enthalten, und mit dem Holze abgestorbener und umgestürzter Bäume kann man sich leicht ein Feuer verschaffen, das – wie man sagen darf – Leib und Seele erwärmt, ohne die Besorgnis, daß der Rauch tief in diesen weiten Einöden zum Verräter werden könnte.

Gewiß war dieser Winter recht hart gewesen, doch wie hatte er – von seiner Strenge abgesehen – das Fortkommen des Flüchtlings begünstigt, seit dieser den Boden des Russischen Reiches betreten hatte.

Doch: Der Winter ist ja, nach einem slawischen Sprichworte, der Freund der Russen, und diese halten sich seiner rauhen Freundschaft versichert.

Da wurde vom linken Ufer der Embach her ein Geheul vernehmbar, ohne Zweifel das eines Tieres, das nur wenige hundert Schritt weit entfernt sein mochte. Kam dieses näher oder trottete es sich davon? In der Dunkelheit war es zunächst nicht zu sehen.

Der Wanderer steht gespannt lauschend einen Augenblick still; jetzt galt es ihm, auf der Wacht zu sein… sich nicht überraschen zu lassen.

Das Geheul wiederholte sich mehrmals und wurde immer lauter. Von anderer Seite her schien ihm Antwort zu kommen. Ohne Zweifel strich am Ufer der Embach ein Rudel wilder Tiere umher, und es war nicht ausgeschlossen, daß diese die Anwesenheit eines Menschen schon gewittert hatten.

In diesem Augenblicke ertönte das unheimliche Konzert so kräftig, daß der Flüchtling glaubte, er müsse sofort überfallen werden.

»Das sind Wölfe, sprach er für sich, und die Rotte ist auch nicht weit von hier.«

Jetzt drohte die schlimmste Gefahr: Ausgehungert infolge eines langen, harten Winters, sind diese Bestien besonders zu fürchten. Wegen eines einzigen Wolfes braucht man sich ja nicht zu beunruhigen, wenn man nur einigermaßen kräftig ist, sein kaltes Blut bewahrt und einen tüchtigen Stock zur Hand hat. Mit einem halben Dutzend dieser Tiere ist aber schwer fertig zu werden, selbst wenn man einen Revolver im Gürtel hat, wenigstens wenn nicht alle Schüsse treffen.

Jetzt noch einen gegen Angriffe geschützten Platz zu suchen, daran war gar nicht zu denken. Die Ufer der Embach sind flach und kahl, ohne einen Baum, den einer hätte erklettern können. Die Wolfsbande konnte kaum noch fünfzig Schritte weit entfernt sein, ob sie nun selbst auf die Eisfläche übergetreten war oder von der Steppe her heranjagte.

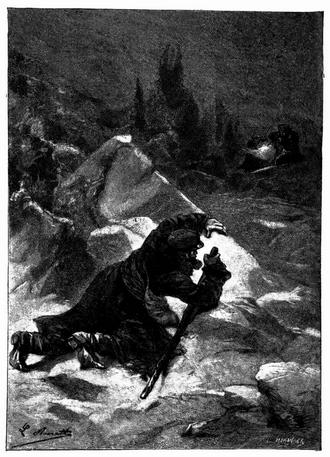

Da blieb nun nichts anderes mehr übrig, als eiligst zu entfliehen, freilich ohne große Hoffnung, die Bestien im Laufen zu übertreffen… dann hieß es Halt machen, sich umwenden und sich gegen jeden Angriff zur Wehr setzen. Dafür entschied sich denn auch der bedrängte Mann, nur zu bald spürte er aber das Raubgesindel dicht an den Fersen.

Höchstens noch zwanzig Schritte hinter ihm heulte und bellte die Rotte. Er hielt an; durch das Dunkel schienen glänzende Punkte glühenden Kohlen gleich zu leuchten.

Das waren die Augen der Wölfe… der jämmerlich abgemagerten, durch langes Fasten desto wilder gewordenen Wölfe, die jetzt gierig auf die Beute waren, welche sie schon fast im Bereich ihrer Zähne wußten.

Der Flüchtling drehte sich um, den Revolver in der einen, den Stock in der andern Hand. Besser, er feuerte nicht, solange mit dem Stocke auszukommen war, um nicht die Aufmerksamkeit etwa in der Nähe befindlicher Grenzwächter zu erregen.

Der Mann hatte nach Befreiung seiner Arme aus den Falten des Kaftans eine Stellung zur Abwehr eingenommen. Mit dem Stocke umherschlagend, hielt er sich zunächst von den Wölfen die vom Leibe, die ihm am ärgsten zusetzten. Einen davon, der ihm schon an den Hals gesprungen war, streckte ein kräftiger Stockhieb zu Boden.

Für ein halbes Dutzend Wölfe genügte das freilich nicht, ihnen Furcht einzujagen; es waren ihrer überhaupt zu viele, einen nach dem andern abzutun, ohne vom Revolver Gebrauch zu machen. Obendrein ging der Stock nach einem wuchtigen, nach dem Kopfe eines andern Tieres geführten Schlage in seiner Hand, die ihn so erfolgreich benutzte, leider in Stücke.

Der Mann suchte sein Heil nochmals in der Flucht, blieb aber, da die Wölfe ihm nachsprangen, wieder stehen und gab nun vier Schüsse auf die Angreifer ab.

Tödlich verwundet brachen zwei der Bestien auf dem von ihrem Blute geröteten Eise zusammen; zwei Kugeln waren aber fehl gegangen, dennoch sprangen die erschreckten andern Wölfe wohl um zwanzig Schritte weit zurück.

Der Flüchtling hatte keine Zeit, den Revolver aufs neue zu laden. Die Bande kam schon wieder zurück, bereit, sich auf den Unglücklichen zu stürzen. Nachdem jener zweihundert Schritte weit entflohen war, hatten ihn die Tiere wieder eingeholt und schlugen die Zähne in die Schöße seines Kaftans; abgerissene Stücke davon hingen ihnen im Maule… er fühlte ihren glühenden Atem. Machte er einen Fehltritt, so wars um ihn geschehen. Erheben konnte er sich dann nicht wieder und wurde von den wütenden Bestien zerfleischt.

War hiermit wirklich seine letzte Stunde gekommen? Nach so vielen Mühen und Strapazen, so vielen Gefahren, nach dem Boden der Heimat zurückzukehren, und es sollte von ihm nur ein wenig Gebein darauf übrig bleiben?

Beim ersten Tagesschimmer zeigte sich endlich das Ende des Sees. Der Regen hatte aufgehört und das Land ringsumher war in leichten Dunst gehüllt. Die Wölfe stürzten sich auf ihr Opfer, das sie mit Kolbenschlägen abwehrte, während sie auf ihn einbissen und ihn mit den Tatzen packten.

Plötzlich stieß sich der Mann an eine Art Leiter… wohin diese führte, das war jetzt gleichgültig. Konnte er nur deren Sprossen erklimmen, so war es den Wölfen unmöglich, ihm nachzuklettern, und er befände sich vorläufig in Sicherheit. Die Leiter stieg ein wenig schräg vom Boden auf, doch reichte sie merkwürdigerweise nicht ganz herunter, so als ob sie aufgehängt wäre, und der Nebel verhinderte zu sehen, woran sie oben anlag.

Der Flüchtling packte die Leiterbäume und schwang sich auf die untersten Sprossen, während die Wölfe sich zum letzten Male auf ihn stürzten und ihre Spitzzähne in seine Stiefel bohrten, deren Leder dabei zerriß.

Die Leiter knarrte und krachte unter der Last des Mannes, sie schwankte bei seiner Bemühung, sie zu erklettern. Sollte sie gar umschlagen? Dann würde er dennoch zerrissen… von den Tieren verzehrt…

Doch nein: die Leiter hielt aus; er erkletterte deren oberste Sprossen mit der Gewandtheit eines Marsgastes, der die Webeleinen der Wanten ersteigt.

Oben ragte das Ende eines dicken Balkens hervor, der einer Radnabe ähnelte und worauf man rittlings sitzen konnte.

Der Mann war damit außer dem Angriffsbereich der Wölfe, die unter der Leiter umhersprangen und sich mit furchtbarem Heulen erschöpften.

Zweites Capitel.

Ein Slawe für den anderen.

Der Flüchtling befand sich vorläufig in Sicherheit. Wölfe können nicht ebenso klettern wie Bären, die in den livländischen Wäldern übrigens nicht weniger zahlreich vorkommen und sehr gefährlich sind. Er brauchte ja aber nicht eher hinunterzusteigen, als bis sich die Tiere zurückgezogen hatten, was jedenfalls mit Tagesanbruch geschehen würde.

Jetzt fragte er sich auch, warum denn die »Leiter« an diesem Orte angebracht war und woran sie mit ihrem oberen Ende festsaß.

Wie erwähnt, war das an einer Nabe oder einem kleinen Rade, von wo noch drei ähnliche Leitern hinausragten… in Wahrheit, zusammen die vier Flügel einer Mühle, die sich unweit von dem Abflusse der Embach aus dem See auf einem kleinen Erdhaufen erhob. Glücklicherweise war die Mühle nicht in Gang gewesen, als der Flüchtling einen ihrer Flügel erkletterte.

Freilich lag die Möglichkeit vor, daß die Mühle beim ersten Tagesschein in Betrieb gesetzt würde, wenn sich einigermaßen Wind erhob. Dann mußte es schwierig werden, sich auf ihrer sich drehenden Welle zu erhalten, und außerdem würde der Müller, wenn er seine Leinwand ausgespannt und die Mühle mit dem äußeren Hebelbaum richtig gedreht hatte, den an der Kreuzungsstelle der Flügel sitzenden Mann bemerken. Einen Abstieg konnte der Flüchtling aber trotzdem nicht wagen.

Die Leiter knarrte und krachte unter der Last des Mannes. (S. 16.)

Noch schwärmten die Wölfe um den Erdhaufen und drohten mit ihrem Geheul Leute in einigen nahe liegenden Häuschen zu wecken.

Hier gab es nur einen Ausweg: ins Innere der Mühle einzudringen, sich für den Tag über zu verstecken, wenn – was sehr wahrscheinlich war – der Müller sich nicht darin aufhielt, und den Abend abzuwarten, um dann weiter zu wandern.

Der Mann schwang sich deshalb nach dem Dache hinauf und erreichte glücklich die Luke für den Hebelbaum, der schräg hinunter fast bis zur Erde verlief.

Die Mühle war, wie hierzulande allgemein, mit einer Art umgedrehter Schale, oder vielmehr mit einer Art Mütze ohne Rand bedeckt. Dieses Dach rollte auf einer Reihe von Laufrädchen im Innern, mit deren Hilfe die ganze Einrichtung leicht in die gewünschte Lage gebracht werden konnte. Hieraus geht hervor, daß das hölzerne Hauptbauwerk unbeweglich auf dem Erdboden ruhte und nicht auf einem Zapfen in der Mitte, wie die meisten Mühlen in Holland. Zwei offene, einander gegenüberstehende Türen vermittelten den Zutritt.

Durch die Luke konnte der Flüchtling trotz ihrer Enge ohne besondere Schwierigkeit und ohne Geräusch hineinschlüpfen. Im Innern lag hier eine Art Dachkammer, durch die wagrecht der Wellbaum verlief, der wieder durch ein Zahngetriebe mit der senkrechten Welle in Verbindung stand, durch die das eigentliche Mühlwerk im unteren Raume in Bewegung gesetzt wurde.

Die Stille war hier ebenso tief wie die Finsternis. Daß sich in der untern Abteilung zu dieser Stunde niemand befände, war als ziemlich gewiß anzunehmen. Eine steile, an der Plankenwand hin verlaufende Treppe führte nach diesem unteren Raume, der als Fußboden nur den Erdhaufen hatte. Die Vorsicht gebot jedoch, die Dachkammer nicht zu verlassen. Erst essen, dann schlafen, das waren die zwei dringendsten Bedürfnisse, die der Flüchtling nicht mehr lange unbefriedigt lassen konnte. Er verzehrte also den Rest seines Mundvorrates, was ihn freilich nötigte, sich im Laufe der nächsten Wanderung neuen zu beschaffen. Wo und wie… das würde sich ja finden.

Gegen sieben Uhr früh war der Nebel aufgestiegen und die Umgebung der Mühle nun bequem zu erkennen. Beim Herausbiegen aus der Luke sah man da, zur Rechten eine von der Schneeschmelze mit Tümpeln bedeckte Ebene, durch die nach Westen zu eine endlose Straße mit dicht beieinander liegenden Baumstämmen verlief, denn sie durchschnitt eine Sumpfstrecke, über der ganze Völker von Wasservögeln flatterten. Zur Linken dehnte sich der – bis auf die Mündungsstelle der Embach – noch mit Eis bedeckte See aus.

Da und dort ragten einzelne Fichten und Tannen mit düsterem Nadelschmuck auf, die dadurch in auffallendem Gegensatze zu entblätterten Ahornen und Erlen standen.

Der Flüchtling bemerkte zuerst, daß die Wölfe, deren Geheul schon seit einer Stunde verstummt war, den Platz verlassen hatten.

»Gut, murmelte er für sich hin, doch die Zollbeamten und die Polizisten sind mehr zu fürchten als dieses Raubgesindel. Je näher der Küste, desto schwieriger wird es sein, den Häschern zu entgehen… Ich falle schon fast in Schlaf, doch vorher muß ich noch untersuchen, wie es im Fall eines Alarms möglich ist, zu entfliehen.«

Der Regen hatte aufgehört, die Luftwärme war um einige Grad gestiegen und der Wind war mehr nach Westen umgeschlagen. Da er schon ziemlich lebhaft wehte, lag die Befürchtung nahe, daß der Müller seine Mühle wieder arbeiten lassen werde.

Beugte man sich zur Luke hinaus, so sah man in der Entfernung von einer halben Werst vereinzelt mehrere Häuschen mit stellenweise weißen Strohdächern, aus denen schwache Rauchwolken hervorwirbelten. Dort wohnte jedenfalls der Besitzer der Mühle, und es empfahl sich, die Häusergruppe im Auge zu behalten.

Der Flüchtling wagte sich jetzt auf die Stufen der Innentreppe und stieg nun bis zu dem Gebälk hinunter, worauf das Triebwerk ruhte. Unten standen eine Anzahl Säcke mit Getreide. Die Mühle war also nicht verlassen, sie arbeitete jedenfalls, wenn der Wind zur Drehung ihrer Flügel stark genug war, folglich konnte der Müller jetzt jeden Augenblick kommen und sie gegen den Wind einstellen.

Unter diesen Verhältnissen wäre es unklug gewesen, im untern Raum zu verweilen, und ratsamer erschien es, wieder nach dem Dachraum zu gehen und da einige Stunden Schlaf zu genießen. Unten drohte die Gefahr, überrascht zu werden. Die beiden in die Mühle führenden Türen waren nur durch einfache Fallklinken geschlossen, und jeder Beliebige, der bei etwaigem Wiedereinsetzen des Regens nach einer Zuflucht spähte, konnte in der Mühle Unterkunft suchen. Übrigens frischte auch der Wind weiter auf, und der Müller mußte sich bald einstellen.

Der Mann begab sich über die Holztreppe also wieder nach oben, wobei er einen letzten Blick durch die kleinen Öffnungen in der Wand gleiten ließ, er erreichte den Dachraum und versank hier, von Müdigkeit überwältigt, in tiefen Schlaf.

Welche Zeit mochte es sein, als er wieder erwachte?… So gegen vier Uhr. Es war heller Tag, die Mühle stand aber noch immer still.

Ein glücklicher Zufall wollte es, daß er, der Flüchtling, als er von der Kälte halb erstarrt erwachte, sich beim Ausdehnen der Glieder nur schwach bewegte, was ihn vor einer großen Gefahr bewahrte.

Er vernahm nämlich einen Austausch von Worten aus dem untern Raume, wo mehrere Personen ziemlich lebhaft miteinander sprachen. Diese waren eine halbe Stunde vor seinem Erwachen eingetreten, und er wäre zweifellos entdeckt worden, wenn sie die Dachkammer bestiegen hätten.

Der Mann hütete sich jetzt vor jeder Bewegung. Auf dem Fußboden hingestreckt, lauschte er gespannt auf das, was unter ihm gesprochen wurde.

Schon die ersten Worte verrieten ihm, wer die Leute da unten waren. Er begriff sofort, welcher Gefahr er entgangen sein würde – wenn er ihr überhaupt entging – das heißt, wenn es ihm gelang, die Mühle vor oder nach dem Weggange der Männer zu verlassen, die jetzt mit dem Müller sprachen.

Es waren das drei Polizeibeamte, ein Brigadier mit zwei seiner Untergebenen.

Jener Zeit begann die Russifizierung der Verwaltung in den baltischen Provinzen noch kaum mit der Ausschließung der dortigen germanischen Elemente zugunsten der slawischen. Hier standen noch eine Menge Polizisten deutscher Herkunft in Dienst. Unter diesen zeichnete sich der Brigadier Eck durch seinen Diensteifer aus und durch die Strenge, mit der er ebenso den Angehörigen seiner eigenen Rasse wie den Russen Livlands entgegentrat. Ein schlauer und bei seinen Vorgesetzten gut angeschriebener Patron, verfolgte er mit wahrem Feuereifer die ihm überwiesenen Kriminalfälle, setzte seinen Stolz in jeden erzielten Erfolg und ließ sich durch keinen Fehlschlag abschrecken. Bei der ihm jetzt anvertrauten wichtigen Nachforschung entwickelte er um so größere Energie, als es sich hier um das Aufgreifen eines aus Sibirien entflohenen Sträflings, eines Livländers von moskowitischer Herkunft handelte.

Während der Flüchtlingschlief, war der Müller nach der Mühle gekommen, um hier den Tag über seiner Beschäftigung nachzugehen. Gegen neun Uhr hatte er gemeint, daß der Wind kräftig genug sei, und wenn er die Flügel da in Bewegung gesetzt hätte, wäre der Schläfer gewiß beim ersten Geräusch davon erwacht. Infolge eines seinen Regens frischte der Wind aber nicht weiter auf. Der Müller stand wartend an seiner Tür, als Eck und die anderen Polizisten ihn bemerkten und in die Mühle eintraten, um von ihm einige Erkundigungen einzuziehen.

»Du weißt nichts davon, begann Eck, von einem etwa dreißig-bis fünfunddreißigjährigen Mann, der hier am Ende des Sees aufgetaucht wäre?

– Nicht das geringste, versicherte der Müller. Zur jetzigen Jahreszeit kommen im Laufe des Tages kaum zwei Personen in unseren Weiler. Handelt sich’s um einen Ausländer?

– Einen Ausländer?… Nein, um einen Russen, und zwar um einen solchen aus den baltischen Provinzen.

– Ah… um einen Russen? wiederholte der Müller.

– Jawohl… um einen Schurken, den zu fangen für mich sehr wichtig ist!«

Für einen Polizeibeamten ist ein Flüchtling natürlich immer ein Schurke, ob dieser nun wegen eines politischen Vergehens oder wegen eines Verbrechens gegen das gemeine Recht verurteilt gewesen war.

»Und ihr seid ihm wohl auf den Fersen?

– Seit vierundzwanzig Stunden, wo sein Erscheinen an der livländischen Grenze gemeldet worden war…

– Ist es bekannt, wohin er will? fuhr der von Natur etwas neugierige Müller fort.

– Das liegt doch auf der Hand, erwiderte Eck. Er geht natürlich dahin wo er auf ein Schiff kommen kann, sobald das Meer eisfrei ist… jedenfalls nach Reval oder vor allem nach Riga.«

Der Brigadier wies mit Recht auf diese Stadt, das alte Kolywan der Russen, hin, einen Platz, wo der Seeverkehr des Nordens des Reiches zusammenströmt. Diese Stadt steht durch die kurländische Küstenbahn auch in unmittelbarer Verbindung mit St. Petersburg. Für einen Flüchtling war es also wichtig, sich nach Reval durchzuschlagen, das gleichzeitig ein Seebadeort ist, oder, wenn nicht Reval selbst, so doch sein Vorort Balliskly, der am Ausgange der dortigen Bucht liegt und deshalb zuerst von der Einschließung durch Eis frei wird. Bis Reval, einer der alten Hansestädte, die zu einem Drittel von Deutschen, zu zwei Dritteln von Esthländern bewohnt ist, waren es von der Mühle aus freilich noch hundertvierzig Werst, eine Strecke, die vier starke Tagesmärsche in Anspruch nahm.

»Warum denn nach Reval? bemerkte dazu der Müller. Der Spitzbube täte doch weit besser, sich Pernau zuzuwenden.«

Bis dahin hatte dieser in der Tat nur hundert Werst zurückzulegen. Was aber das doppelt so weit wie Pernau entlegene Riga betraf, schien es überflüssig, die Nachsuchungen nach dieser Richtung hin auszudehnen.

Natürlich vernahm der Flüchtling, der sich in der Dachkammer nicht rührte, den Atem anhielt und voller Spannung lauschte, die unten gewechselten Worte, woraus er für sich Nutzen zu ziehen hoffte.

»Ja freilich, Pernau ist im Auge zu behalten, antwortete der Brigadier, und die Patrouillen von Fallen haben schon Auftrag, das Land dort zu überwachen. Immerhin ist anzunehmen, daß unser Ausreißer sich nach Reval wenden werde, wo er am frühesten zu Schiffe gehen könnte.«

Das war auch die Ansicht des Majors Verder, der damals unter der Leitung des Obersten Raguenos die Polizei der Provinz Livland befehligte. Auch Eck hatte sich schon in demselben Sinne schlüssig gemacht.

Teilte der Oberst Raguenos, ein Slawe von Geburt, auch nicht die Sympathien und Antipathien des Majors Verder, der von deutscher Abkunft war, so stimmte der zweite in dieser Beziehung doch mit seinem Untergebenen, dem Brigadier Eck, vollständig überein. Einigermaßen ausgleichend und mäßigend stand über beiden aber noch der Gouverneur der baltischen Provinzen, General Gorko. Dieser hohe Beamte teilte übrigens vollständig die Absichten der Reichsregierung, die, wie schon erwähnt, darauf hinausgingen, die Verwaltung der Provinzen allmählich zu russifizieren.

Das Gespräch in der Mühle dauerte noch einige Minuten an. Der Brigadier beschrieb den Flüchtling entsprechend dem Signalement, das den verschiedenen Polizistenabteilungen des Landes übermittelt worden war: Größe übermittel, Körperbau kräftig, Alter etwa fünfunddreißig Jahre; Bart voll und stark Kleidung brauner Kaftan, wenigstens zur Zeit, wo der Gesuchte die Grenze überschritten hatte.

»Ich versichere wiederholt, äußerte dazu der Müller, daß sich ein solcher Mann… ein Russe, sagtet ihr?…

– Nun, ich erkläre, daß er sich in unserem Weiler nicht gezeigt hat, und ihr würdet in keinem Hause auch nur eine Spur von dem Gesuchten finden.

– Du weißt, fügte der Brigadier noch hinzu, daß jeder, der ihm Unterschlupf gewährt, Gefahr liefe, verhaftet und gleich einem Mitschuldigen behandelt zu werden.

– Das Väterchen möge uns seinen Schutz verleihen… ja, das weiß ich, und werde mich keiner solchen Gefahr aussetzen!

– Recht so, meinte der Brigadier, es ist auch klug und weise, mit dem Major Verder nichts zu tun zu haben.

– Ich werde mich schön hüten, Brigadier.«

Eck brach nun auf und bemerkte nur noch im Fortgehen, daß seine Leute und er das Land zwischen Pernau und Reval weit absuchen würden und daß die Polizeipatrouillen Befehl erhalten hätten, miteinander in Verbindung zu bleiben.

»Halt, sagte der Müller, der Wind geht ja mehr nach Südwesten um und wird auch stärker. Könnten mir eure Leute nicht ein wenig helfen, die Mühle zu drehen?… Dann brauchte ich nicht erst andere Hilfe herbeizuholen und könnte die ganze Nacht hier bleiben.«

Eck erlaubte das mit Vergnügen. Seine Polizisten gingen zur gegenüberliegenden Tür hinaus, packten an dem großen Hebelbaum an und drehten das Dach auf seinen Laufrollen, bis die Flügel richtig gegen den Wind eingestellt waren. Kaum waren diese mit Segelleinwand bezogen, da ließ die Mühle nach Einrückung des Zahnradgetriebes schon ihr regelmäßiges Tick-tack hören.

Der Brigadier und seine Leute wanderten nun in nordwestlicher Richtung hinaus.

Dem Flüchtling war von dem ganzen Gespräche nichts entgangen. Aus diesem ergab sich, daß ihn die schlimmsten Gefahren im letzten Teile seiner abenteuerlichen Fahrt bedrohten. Sein Eintreffen war hier gemeldet worden. Die Patrouillen sollten im gegenseitigen Einverständnis vorgehen, sich seiner zu bemächtigen. Erschien es nun ratsam, weiter auf Reval zu wandern?… Nein, dachte er. Besser, er ginge auf Pernau zu, das er in kürzerer Zeit erreichen könnte. Bei der jetzigen Zunahme der Temperatur konnte, in der Ostsee wie im finnischen Meerbusen, der Aufbruch des Eises sich nicht mehr lange verzögern.

Hierüber im Klaren, galt es für ihn nur noch, aus der Mühle zu entkommen, sobald die Dunkelheit die weitere Flucht ermöglichte.

Beugte man sich zur Luke hinaus… (S. 20.)

Wie sollte das aber geschehen, ohne die Aufmerksamkeit des Müllers zu erregen?… Da dessen Mühle bei dem stetig gewordenen Winde arbeitete, richtete er sich hier unzweifelhaft gleich für die folgende Nacht ein. An einen Versuch, nach dem untern Raum zu gelangen und durch die eine oder andere Tür zu entweichen, war überhaupt nicht zu denken. Vielleicht war es möglich, durch die Dachluke zu schlüpfen. bis zu dem großen, zur Bewegung des Daches dienenden Hebelbaume zu kriechen und über diesen hin den Erdboden zu erreichen.

Ein gewandter kräftiger Mann konnte das wohl versuchen, obgleich sich die Flügelwelle drehte und die Gefahr nahe lag, sich in den Zähnen des Triebwerkes zu fangen. Dann war einer freilich bedroht, zermalmt zu werden, doch darauf durfte es jetzt nicht ankommen.

Noch fehlte eine Stunde, bis es finster genug wäre. Wenn der Müller nun aber vorher in den Dachraum hinauskam, sobald ihn irgend ein Umstand dazu veranlaßte… konnte der Flüchtling auch dann noch hoffen, unentdeckt zu bleiben?… Nein, gleichgültig, ob es dann noch hell oder schon dunkel war, denn im zweiten Falle würde der Müller ja eine Laterne mitbringen.

Nun, wenn der Müller den Dachraum bestieg und den Mann bemerkte, der sich da versteckt hatte, so wollte dieser sich auf ihn stürzen, ihn niederwerfen und knebeln. Leistete der Müller Widerstand und versuchte er, sich zu verteidigen, drohten seine Rufe den Weiler zu alarmieren, dann wehe dem Armen! Das Messer des Flüchtlings hätte ihm dann in der Kehle gesessen und jeden Aufschrei erstickt. Dieser wäre doch wahrlich nicht von so weit hierher gekommen, und hätte so vielen Gefahren getrotzt, um zuletzt vor irgend einem Mittel zur Erlangung seiner Freiheit zurückzuschrecken.

Immerhin bewahrte er die Hoffnung, nicht zu dem verzweifelten Mittel des Blutvergießens greifen zu müssen, um wieder fort zu kommen. Der Müller hatte ja im Dachraume kaum etwas zu suchen, er mußte vielmehr seine Mühlsteine im Auge behalten, die sich bei dem schnellen Gange der großen Flügel mit rasender Geschwindigkeit drehten.

Eine Stunde verstrich unter dem Tick-tack der Welle, dem Knarren des Zahngetriebes, dem Pfeifen des Windes und dem leisen Knirschen der zerdrückten Körner. Langsam ging die unter diesen Breiten immer lange dauernde Dämmerung ins Dunkel des Abends über. Im Inneren des Dachraumes war es schon völlig finster. Jetzt mußte ein Entschluß gefaßt werden. Die nächtliche Wanderung würde gewiß anstrengend werden, galt es dabei doch, vierzig Werst zurückzulegen und deshalb unverzüglich aufzubrechen, sobald das möglich wäre.

Der Flüchtling überzeugte sich, daß sein im Leibgurt getragenes Messer leicht aus der Scheide zu ziehen war. In die Kammer des Revolvers steckte er sechs neue Patronen zum Ersatz für die, die er gegen die Wölfe verschossen hatte.

Nun blieb nur die, übrigens nicht geringe, Schwierigkeit übrig, wieder durch die Dachluke zu schlüpfen, ohne von der sich drehenden Welle erfaßt zu werden, die sich dicht an der Luke auf das Gestell des Mühlwerkes stützte. Gelang das, so war es leicht, von der Ausladung des Daches aus den großen Hebelbaum zu erreichen.

Schon schlich der Flüchtling nach der Luke hin, als sich trotz des Klapperns der Mühle und des Knarrens der Zahnräder ein Geräusch vernehmbar machte.

Es rührte von schweren Tritten her, unter denen die Stufen der Treppe ächzten.

Eine Laterne in der Hand, kam der Müller nach dem Dachraum hinaus.

Er wurde gerade in dem Augenblick sichtbar, wo sich der zu allem entschlossene Flüchtling, den Revolver in der Hand, auf ihn stürzen wollte.

Sobald der Müller aber nur mit halbem Leibe über den Fußboden des Dachraumes emporragte, sagte er:

»Väterchen, jetzt ist’s Zeit davonzulaufen! Zögere nicht… geh hinunter… die Tür ist offen.«

Vor Erstaunen fand der Flüchtling keine Antwort. Der wackere Mann wußte also schon, daß er hier war?… Er mußte es beobachtet haben, wie er sich in die Mühle flüchtete?… Das zwar nicht, wohl aber war der Müller, während der Fremde schlief, nach dem Dachraume hinausgekommen, hatte diesen da gesehen, sich aber gehütet, ihn zu wecken. War es nicht ein Russe, wie er selbst? Das erkennen Slawen schon am Gesichtsausdrucke. Er hatte sich gesagt, daß die livländische Polizei diesem Manne nachspürte… Warum?… Das wollte er ihn ebensowenig fragen, wie er ihn dem Brigadier Eck und dessen Polizisten ausgeliefert hätte.

»Geh hinunter,« wiederholte er mit verhaltener Stimme.

Der Flüchtling, dem vor Erregung das Herz stürmisch klopfte, begab sich nach dem unteren Raum, von dessen Türen eine offen stand.

»Hier ist noch einiger Mundvorrat, sagte der Müller, der dabei etwas Brot und Fleisch in den Hängebeutel des Flüchtlings steckte. Ich habe bemerkt, daß der ebenso leer war wie deine Flasche. Fülle sie dir und geh in Gottes Namen…

– Wenn aber die Polizei erführe…

– Suche ihr auszuweichen und mach’ dir um mich keine Sorge. Ich frage dich nicht, wer du sein magst, ich weiß nur, daß du ein Slawe bist, und niemals wird ein Slawe den anderen den deutschen Häschern in die Hände spielen.

– O… Dank… tausend Dank! rief der Flüchtling.

– Geh’ nun, Väterchen. Gott geleite dich und verzeihe dir, wenn du der Verzeihung bedarfst!«

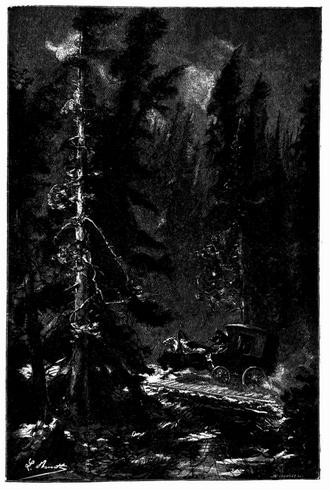

Die Nacht war tiefdunkel und der am Erdhügel vorüberführende Weg vollständig verlassen. Der Flüchtling winkte dem Müller noch einmal Abschied zu und verschwand dann in der Finsternis.

Auf dem eingeschlagenen neuen Wege handelte es sich nun darum, den Flecken Fallen noch in der Nacht zu erreichen, in dessen Umgebung ein Versteck aufzusuchen und da den folgenden Tag auszuruhen. Vierzig Werst… der Flüchtling würde sie zu überwinden wissen, dann befand er sich nur noch sechzig Werst von Pernau. In zwei Tagemärschen hoffte er, wenn kein Zwischenfall ihn aufhielt, noch vor Mitternacht des 11. April in dieser Stadt einzutreffen. Dort gedachte er sich zu verbergen bis zur Beschaffung der nötigen Mittel, die ihm erlaubten, an Bord eines Schiffes zu gehen, und hier mußten viele solche fertig liegen, mit dem ersten Aufbruch des Ostseeeises auszulaufen.

Rasch schritt der Flüchtling nun dahin, hier über eine offene Ebene, dort am Saume dunkler Weiden-und Birkenwälder. Zuweilen mußte er am Fuße eines Hügels hingehen, mußte engen Schluchten folgen oder kleinere, zwischen den Binsen und Granitblöcken an ihren Ufern nur halb zugefrorene Wasserläufe überschreiten. Der Boden war hier weniger dürr als in der Nähe des Peipussees, wo sich die mit gelblichem Sande vermischte Erde nur mit einer mageren Pflanzenhülle bedeckt. Weit auseinander liegend tauchten schlummernde Dorfschaften auf inmitten flacher, einförmiger Felder, die der Pflug nun bald zur Einsaat von Buchweizen, Roggen, Lein und Hanf durchfurchen sollte.

Die Temperatur hob sich merkbar. Der halbgeschmolzene Schnee verwandelte sich zu einer schlammigen Masse. Dieses Jahr trat das Tauwetter ausnehmend zeitig ein.

Gegen fünf Uhr früh stieß der Flüchtling kurz vor dem Flecken Fallen auf ein altes Gemäuer, wo er sich verstecken konnte, ohne von jemand gesehen worden zu sein. Ein Teil des vom Müller erhaltenen Mundvorrates stärkte ihn schon wieder… das übrige würde der Schlaf tun.

Um sechs Uhr abends brach er, ohne in seiner Ruhe im geringsten gestört worden zu sein, von neuem auf. Wenn er von den sechzig bis Pernau noch übrigen Wersten in der Nacht vom 9. zum 10. April die Hälfte hinter sich brachte, würde das der vorletzte Tagesmarsch sein.

Das gelang ihm auch. Mit Tagesanbruch mußte der Flüchtling Halt machen, diesmal aber, in Ermangelung eines besseren Verstecks, tief in einem Fichtenwalde, eine halbe Werst von der Landstraße. Jedenfalls war das ratsamer, als in einem Bauerngute oder einer Schenke ein Mittagsmahl und einen Ruheplatz zu suchen. Man trifft nicht immer auf so zuvorkommende Leute, wie zwei Tage vorher den Müller.

Am Nachmittage sah der hinter dickem Gebüsch verborgene Mann auf der Straße nach Pernau eine Abteilung Polizisten vorüberziehen. Die Leute machten einen Augenblick Halt, als wollten sie das Weidengesträuch absuchen, gingen aber kurz darauf weiter.

Am Abend um sechs Uhr wurde der Marsch bei wolkenlosem Himmel wieder aufgenommen. Der jetzt fast volle Mond verbreitete einen hellen Schein. Von drei Uhr morgens an schritt der Flüchtling längs des linken Ufers eines Flusses, der Pernowa, nur noch fünf Werst von Pernau entfernt, dahin. Folgte er dem Flusse weiter, so mußte er nach einer Vorstadt dieses Hafenortes kommen, wo er bis zum Tage seiner Abreise in einer bescheidenen Herberge bleiben wollte.

Zur größten Befriedigung sah er, daß auf der Pernowa schon große Eisschollen nach dem Golf hinabtrieben. Noch kurze Zeit, und er war am Ziele seiner endlosen Fahrt, seiner erschöpfenden Tagesmärsche, am Ende aller Mühen und Gefahren. Wenigstens glaubte er das.

Plötzlich erscholl ein Ruf, derselbe, mit dem er bei seiner Ankunft an der livländischen Grenze des Peipussees »begrüßt« worden war und der ihn an den deutschen Anruf »Wer da?« erinnerte.

Diesmal kam er aber nicht aus dem Munde eines Zollbeamten.

Hier war eine Abteilung Polizisten unter Führung des Brigadiers Eck aufgetaucht, die die Straße in der Nähe von Pernau überwachte.

Der Flüchtling stand einen Augenblick still, dann stürmte er die Uferböschung hinunter.

»Dort… das ist er!« rief einer der Polizisten.

Unglücklicherweise verhinderte das helle Mondlicht, ungesehen zu entkommen. Eck und seine Leute machten sich an die Verfolgung des Fliehenden. Da dessen Kräfte schon durch den langen Marsch geschwächt waren, kam er nicht so geschwind wie sonst vorwärts. Es wäre ihm also unmöglich gewesen, den Polizisten zu entlaufen, die sich noch durch keinen zehnstündigen Marsch erschöpft hatten.

»Lieber sterben, als sich fangen lassen!« sagte er für sich.

Und als gerade eine Eisscholle nur fünf bis sechs Fuß vom Ufer vorüber kam, sprang er mit einem verzweifelten Satze auf das Eisstück.

»Feuer!… Feuer!« befahl Eck seinen Leuten.

Vier Schüsse krachten; die Revolverkugeln schlugen aber zwischen die Schollen ein.

Die, die den Flüchtling trug, schwamm mit großer Schnelligkeit hinab, denn die Pernowa hat beim ersten Tauwetter eine sehr starke Strömung.

Eck und seine Leute liefen, freilich vielfach behindert, eiligst am Ufer hin, um bei dem Eistreiben doch sicherer schießen zu können.

Eben wollten sie, Eck an ihrer Spitze, wieder Feuer geben, als sich ein donnerndes Krachen vernehmen ließ. Die Scholle, worauf der Flüchtling sich vorläufig gerettet hatte, stieß mit anderen Eisblöcken zusammen infolge einer plötzlichen Verengerung des Flußbettes an einer schroffen Biegung, die das Wasser nach rechts ablenkte. Die Scholle überschlug sich beinahe ganz, erhob sich wieder, überschlug sich von neuem und verschwand endlich unter Bildung eines Eisschutzes mitten unter den anderen.

Das Treibeis kam zum Stillstand. Die Polizisten sprangen auf die fast starre Decke, liefen darauf hin und her und setzten ihre Nachsuchung wohl eine Stunde lang fort.

Von dem Flüchtlinge keine Spur… wahrscheinlich war dieser bei dem tollen Durcheinander zermalmt worden.

»Besser, wir hätten ihn noch abfangen können, sagte einer der Häscher.

– Ja freilich, antwortete der Brigadier Eck, doch da wir ihn nicht lebend haben ergreifen können, wollen wir wenigstens den Toten zu finden suchen!«

Drittes Kapitel.

Die Familie Nicolef.

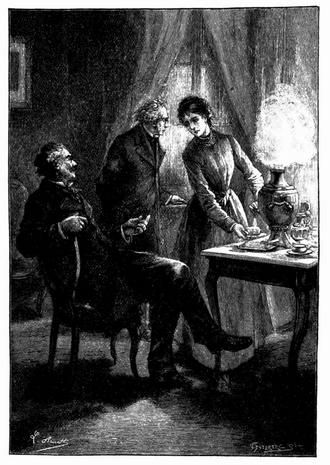

Am folgenden Tage – am 12. April – plauderten drei Personen, die noch eine vierte erwarteten, zwischen sieben und acht Uhr abends im Speisezimmer eines Häuschens einer Vorstadt Rigas, die von dessen russischen Einwohnern besonders bevorzugt wird. Es war ein bescheidenes Haus am Ende des Stadtteils, doch aus Backsteinen errichtet, was in dieser Vorstadt nur selten der Fall ist, wo es im allgemeinen nur Holzbauten gibt. Der in einer Mauernische des Zimmers und seit dem frühen Morgen geheizte Ofen verbreitete eine angenehme Wärme von 15 bis 16 Zentigraden, während der Thermometer draußen 5 bis 6 Grad über Null zeigte.

Eine kleine, mit Schirm versehene Petroleumlampe warf nur ein mäßiges Licht auf den Tisch in der Mitte des Raumes. Auf einem Nebentischchen mit Marmorplatte brodelte der beliebte Samowar. Vier Tassen deuteten darauf hin, daß hier vier Personen Tee trinken wollten. Die vierte war aber noch nicht erschienen, obgleich man schon gegen vierzig Minuten auf sie wartete.

»Dimitri fehlt noch,« bemerkte einer der Anwesenden und begab sich nach dem Doppelfenster, das sich nach der Straße zu öffnete.

Dieser, ein Mann von einigen fünfzig Jahren, war der russische Arzt Hamine, ein treuer Freund des Hauses. Seit den vierundzwanzig Jahren, wo er in Riga praktizierte, war er sehr gesucht wegen seiner Kenntnisse, sehr geschätzt wegen seines einnehmenden Wesens, freilich auch stark beneidet von Kollegen, und man weiß ja, bis zu welcher Gehässigkeit sich – in Rußland wie anderwärts – der Neid von Berufsgenossen erniedrigen kann.

»Ja… es wird bald acht schlagen, antwortete ein anderer mit einem Blick auf die zwischen zwei Fenstern hängende Gewichtsuhr. Nicolef hat aber eine ‘Gnaden-Viertelstunde’, wie wir in Frankreich zu sagen pflegen, und es ist la bekannt, daß eine solche Viertelstunde allemal mehr als fünfzehn Minuten hat.«

Der, der diese Bemerkung gemacht hatte, war ein Herr Delaporte, der französische Konsul in Riga. Etwa vierzig Jahre alt, seit zehn Jahren in dieser Stadt wohnhaft, hatte er sich durch sein tadelloses Auftreten und sein dienstwilliges Wesen die allgemeine Achtung erworben.

»Mein Vater hat am anderen Ende der Stadt eine Stunde zu geben gehabt, ließ sich da eine dritte Person vernehmen. Der Weg ist lang und bei dem abscheulichen Wetter mit Regenfall und Schneewehen gewiß auch beschwerlich.

»Väterchen, jetzt ist’s Zeit davonzulaufen!« (S. 28.)

Er wird wohl vor Kälte halb erstarrt heimkommen.

– O, rief der Doktor Hamine, der Ofen schnaubt und prasselt ja wie ein Beamter bei der Audienz!… Hier im Zimmer ist’s hübsch warm… der Samowar macht’s dem Ofen nach… Nur ein paar Tassen Tee, und Dimitri wird sein vollgeschüttelt Maß innerer und äußerer Wärme wieder haben!… Keine Angst, liebe Ilka! Und sollte dein Vater einen Arzt nötig haben, so ist der ja nicht weit entfernt und obendrein einer seiner besten Freunde.

– Das wissen wir, lieber Herr Doktor!« antwortete das junge Mädchen lächelnd.

Ilka Nicolef zählte vierundzwanzig Jahre. Das Musterbild einer Slawin, unterschied sie sich wesentlich von den anderen Mädchen Rigas, die germanischer Abkunft waren, einen gar zu rosigen Teint, zu blaue Augen mit fast ausdruckslosem Blick und überhaupt etwas phlegmatisches Wesen hatten. Die braunhaarige Ilka dagegen zeigte einen warmen, doch nicht zu tief gefärbten Teint, eine große Gestalt, edle Gesichtszüge mit etwas strengem Ausdruck, der jedoch durch einen sanften Blick gemildert wurde, solange sie nicht gerade einem traurigen Gedanken nachhing. Ernst und überlegend, wenig kokett in ihrem Anzug, sondern stets geschmackvoll einfach gekleidet, erschien sie als vollendeter Typus der jungen Livländerin von russischer Herkunft.

Ilka war nicht das einzige Kind des schon seit zehn Jahren verwitweten Nicoles. Ihr Bruder Jean, der eben ins achtzehnte Jahr eintrat, hielt sich Studien halber an der Universität in Dorpat auf. Sie hatte an ihm in seiner Kindheit Mutterstelle vertreten, und bei welchem weiblichen Wesen hätte er, nach dem Ableben derjenigen, die nicht mehr war, mehr Ergebenheit, mehr Güte und mehr Opferfreudigkeit finden können!… Dank ihrer weisen Sparsamkeit hatte der junge Student den etwas teuern Unterricht fern vom Vaterhause genießen können.

Dimitri Nicolefs Einnahmen bestanden nämlich ausschließlich aus dem Ertrag der Unterrichtsstunden, die er in der eigenen Wohnung oder in der Stadt erteilte. Ein kenntnisreicher und sehr geschätzter Privatlehrer der Mathematik und der Physik, war er leider ohne Vermögen. Dieser Beruf liefert ja keine goldene Ernte… in Rußland ebensowenig wie anderwärts. Hätte Dimitri Nicolef Reichtümer durch die allgemeine Hochschätzung, die er genoß, erwerben können, so wäre er freilich Millionär, und zwar einer der reichsten in Riga gewesen, wo seine Ehrbarkeit ihm unter seinen Mitbürgern – natürlich unter denen slawischer Rasse – die erste Rangstellung sicherte. Hierüber jeden Zweifel zu beseitigen, wird es genügen, dem Gespräch zwischen dem Doktor Hamine und dem Konsul zu lauschen, als diese die Heimkehr des Lehrers erwarteten. Das Gespräch wurde in russischer Sprache geführt, die Delaporte ebenso vollkommen beherrschte, wie die meisten gebildeten Russen die französische.

»Nun, Doktor, sagte der Konsul, Sie stehen jetzt hier am Anfange einer Bewegung, die die politischen Verhältnisse Esthlands, Livlands und Kurlands wesentlich umgestalten wird. Die esthländischen Zeitungen weisen mit allem Zauber ihrer arischen Mundart deutlich genug darauf hin.

– Diese Entwicklung der Dinge wird nur schrittweise vor sich gehen, erwiderte der Arzt, es wird aber keineswegs zu zeitig sein, wenn die Verwaltung und das Stadtregiment den deutschen Körperschaften entwunden sein werden. Ist’s denn kein unbegreiflicher Zustand, daß noch immer die Deutschen die politische Führung unserer Provinzen in der Hand haben?

– Ja… leider; doch wenn das auch nicht mehr der Fall ist, bemerkte Ilka, bleiben sie wahrscheinlich allmächtig durch die Macht des Geldes, da sie fast allein den Grund und Boden besitzen und wichtige Stellungen innehaben.

– Die Stellen, meinte Delaporte, könnte man ihnen ja nehmen; bezüglich des Grundbesitzes dürfte das schwieriger, wenn nicht unmöglich sein. In Livland allein sind die Deutschen die Eigentümer des größten Teiles alles Ackerlandes… mindestens einer Bodenfläche von viermalhunderttausend Hektaren.«

Das ist tatsächlich richtig. In den baltischen Provinzen sind die Edelleute, die Vornehmen so gut wie die Kleinbürger und die Kaufleute, fast ohne Ausnahme teutonischen Stammes. Doch obwohl die übrige Bevölkerung die Religion dieser ursprünglich katholischen und später protestantischen Deutschen angenommen hat, kann von deren Germanisierung eigentlich nicht die Rede sein. Die Esthen, das Brudervolk der Finnen, und die fast alle als Ackerbauer lebenden Letten verbergen in keiner Weise ihren Rassenhaß gegen die, die ihre Herren sind, und in Reval, Dorpat und St. Petersburg treten viele Zeitungen warm für ihre Rechte ein.

»Bei einem Kampfe zwischen den Russen slawischen und denen deutschen Ursprungs, fuhr der Konsul fort, weiß ich freilich nicht recht, wer zuletzt siegen wird.

– Überlassen wir das dem Kaiser, antwortete Doktor Hamine, der ist ein Vollblutslawe und wird das fremde Element in unseren Provinzen schon zurückzudrängen wissen.

– O, möchte ihm das gelingen! fiel das junge Mädchen mit ernster Stimme ein. Seit sieben Jahrhunderten, seit der Eroberung, haben unsere Bauern, unsere Arbeit dem Einfluß der Sieger Widerstand geleistet, und diese sind eigentlich außerhalb des Landes geblieben!

– Und dein Vater, liebe Ilka, hat jedenfalls tapfer für unsere Sache gekämpft; er steht mit vollem Rechte an der Spitze der slawischen Partei…

– Hat sich deshalb aber auch recht schlimme Feinde erworben! meinte Delaporte.

– Ja freilich, antwortete der Arzt, unter anderen die Brüder Johausen, die reichen Bankiers, die vor Wut bersten werden, sobald Dimitri Nicolef ihnen die Leitung des Rigaer Gemeinwesens abgerungen hat. Übrigens zählt unsere Stadt nur vierundvierzigtausend Deutsche gegen sechsundzwanzigtausend Russen und vierundzwanzigtausend Letten. Die Slawen sind also in der Mehrheit und sie werden für Nicolef eintreten.

– Einen solchen Ehrgeiz hegt mein Vater nicht, bemerkte Ilka hierzu. Falls die Slawen ihn mit sich fortreißen, wenn sie die Herren in ihrem Lande wären…

– Das werden sie schon nach den nächsten Wahlen sein, Fräulein Ilka, versicherte Delaporte, und wenn Dimitri Nicolef zustimmt, als Kandidat aufgestellt zu werden…

– Ach nein, das wäre eine zu schwere Last für meinen Vater, der sich in so bescheidener Lage befindet, erwiderte darauf das junge Mädchen. Außerdem wissen Sie ja, lieber Herr Doktor, daß Riga trotz jenes Zahlenverhältnisses weit mehr eine deutsche als eine russische Stadt ist.

– Lassen wir der Dwina ihren Lauf! rief der Arzt. Die alten Gewohnheiten werden mit der Strömung hinuntergleiten und neue Ideen diesen entgegen herauskommen… dann aber, dann wird auch mein wackerer Dimitri davon mit fortgetragen werden.

– Ich danke Ihnen, lieber Herr Doktor, und auch Ihnen, Herr Delaporte, für die wohlwollende Gesinnung gegen meinen guten Vater, doch heißt es hierin vorsichtig zu sein… Haben Sie nicht selbst bemerkt, daß er immer trauriger wird? Das beunruhigt mich nicht wenig!«

Nicolefs Freunde hatten in der Tat dasselbe beobachtet. Seit einiger Zeit schien der brave Mann von trüben Ahnungen erfüllt zu sein. Bei seiner Verschlossenheit sprach er sich darüber jedoch gegen niemand, gegen seine Kinder ebensowenig aus, wie gegen den alten, treuen Hamine. Er stürzte sich nur noch mehr in die Arbeit, in die eifrigste Arbeit, wohl in der Hoffnung, durch diese alles andere vergessen zu können. Und doch sah die slawische Bevölkerung Rigas in ihm ihren Vertreter, der aus den bevorstehenden Wahlen hervorgehen sollte.

Wir sprechen hier vom Jahre 1876. Der Gedanke, die baltischen Provinzen zu russifizieren, war bereits ein Jahrhundert alt. Katharina II. strebte schon eine durchgreifende nationale Reform an. Die Regierung traf ihre Maßregeln, die deutschen Körperschaften von der Leitung der Dörfer und Städte zu verdrängen. Die Wahl des Landesrates wurde der Gesamtheit der Bürger überlassen, die sich einer gewissen Bildung erfreuten und ein bestimmtes Vermögen oder Einkommen versteuerten. In den baltischen oder Ostsee-Provinzen, die jener Zeit neunzehnhundertachtzigtausend Einwohner zählten – in runden Zahlen: dreihundertsechsundzwanzigtausend in Esthland, eine Million in Livland und sechshundertsechzigtausend in Kurland – war das germanische Element nur durch vierzehntausend Edelleute, siebentausend Kaufleute und Großbürger, nebst fünfundneunzigtausend Kleinbürgern, der Rest waren Juden, im ganzen also durch hundertfünfundfünfzigtausend Seelen vertreten. Es konnte demnach unter Mitwirkung des Gouverneurs und der oberen Verwaltungsbeamten nicht schwierig »sein, eine slawische Mehrheit aufzubringen. Der Kampf galt diesmal der jetzigen städtischen Obrigkeit, deren einflußreichste Mitglieder jene Bankiers Johausen waren, die im Verlaufe unserer Erzählung eine hervorragende Rolle zu spielen berufen sind. –

Hier sei auch noch erwähnt, daß der Lehrer in dem Viertel, oder richtiger: der Vorstadt Rigas, worin die bescheidene Wohnstätte der Familie Nicolefs lag und die schon der Vater des Hausherrn innegehabt hatte, sich der größten Hochachtung erfreute. Freilich siedelten in dieser Vorstadt nicht weniger als achttausend Moskowiter.

Wir wissen schon, wie bescheiden – noch bescheidener als man im allgemeinen annahm – die Vermögenslage Dimitri Nicolefs war. Waren wohl diese Umstände daran schuld, daß Ilka noch nicht verheiratet war, obgleich sie das Alter von vierundzwanzig Jahren erreicht hatte? Ist es in Livland wie anderwärts, wenn man als Vermögen nur seine Schönheit aufweisen kann… wie in den Ländern Westeuropas, wenn die Mitgift eines jungen Mädchens nur aus ihrer Tugendhaftigkeit besteht, selbst dann, wenn diese ihrer Schönheit gleichkommt?… Nein; und vielleicht gerade in den slawischen Gesellschaftskreisen der Provinz ist das Geld keineswegs der hervorragendste Ehestifter.

Es wird dann also nicht wundernehmen, daß sich schon mehrere um Ilkas Hand beworben hatten, weit eher dagegen, daß Dimitri und seine Tochter verschiedene Verbindungen ausgeschlagen hatten, die in jeder Hinsicht ganz passend erschienen.

Das hatte jedoch seinen guten Grund: Seit mehreren Jahren war Ilka mit dem einzigen Sohne Michel Yanofs, eines Slawen und Freundes Dimitri Nicolefs, heimlich verlobt. Beide wohnten in derselben Vorstadt Rigas. Wladimir Yanof, jetzt ein Mann von zweiunddreißig Jahren, war ein talentvoller Rechtsanwalt. Trotz des Altersunterschiedes waren die beiden Kinder sozusagen zusammen aufgewachsen. 1872, vier Jahre vor dem Anfange dieser Erzählung, wo der junge Rechtsanwalt achtundzwanzig und das junge Mädchen zwanzig Jahre zählte, hatte man sich über die Verheiratung Ilkas mit Wladimir Yanof geeinigt und beschlossen, daß die Hochzeit noch im laufenden Jahre stattfinden sollte.

Beide Familien hatten darüber aber Schweigen bewahrt, so strenges Schweigen, daß auch die nächsten Freunde vorläufig nichts davon erfuhren. Als man später eben bereit war, ihnen die nötigen Mitteilungen zu machen, da… wurden alle schönen Pläne aufs schrecklichste vereitelt.

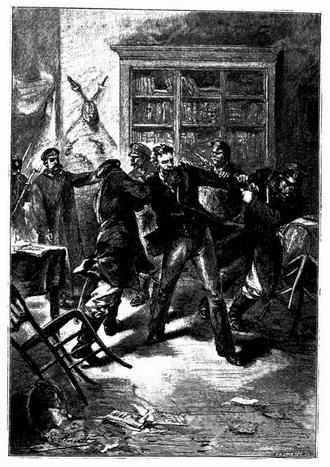

Wladimir Yanof gehörte nämlich einer jener geheimen Gesellschaften an, die sich in Rußland gegen die Selbstherrschaft des Zaren auflehnen. Dagegen stand er den Nihilisten völlig fern, die seit jener Zeit die moralische Propaganda durch die Propaganda der Tat ersetzt haben. Die verblendete moskowitische Regierung erkannte darin freilich keinen Unterschied. Sie geht, ohne auf gesetzliche Vorschriften Rücksicht zu nehmen, auf administrativem Wege vor, angeblich gezwungen, »zu verhindern, daß etwas unternommen werde«, wie die klassische Redeweise lautet. In vielen Städten des Reiches wurden Verhaftungen vorgenommen. Das war auch in Riga der Fall, und Wladimir Yanof, den man gewaltsam aus seiner Wohnung wegschleppte, wurde nach den Minen von Minnsinsk in Ostsibirien verschickt. Ob er von da wohl jemals wiederkehrte?… Wer hätte das zu hoffen gewagt?…

Ein entsetzlicher Schlag für die beiden Familien, den das ganze slawische Riga mit ihnen empfand. Ilka wäre daran zugrunde gegangen ohne die Willensstärke, die sie aus ihrer Liebe schöpfte, da sie sofort entschlossen war, ihren Verlobten aufzusuchen, sobald ihr das erlaubt würde, und mit ihm das grauenvolle Leben der Verbannten in jenen weltfernen Gebieten zu teilen.

»Dimitri fehlt noch.« (S. 32.)

Leider konnte sie weder erfahren, was aus Wladimir geworden war, noch wohin man ihn gebracht hatte, und jetzt war sie schon seit vier Jahren ohne jede Nachricht von ihm.

Wladimir Yanof wurde gewaltsam aus seiner Wohnung geschleppt. (S. 39.)

Sechs Monate nach der Verhaftung seines Sohnes fühlte Michel Yanof sein Ende herannahen. Da wollte er noch seinen ganzen Besitz flüssig machen, im ganzen wenig, etwa zwanzigtausend Papierrubel (gegen 43.000 Mark), und den Erlös übergab er Dimitri Nicolef, ihn für seinen Sohn in Verwahrung zu behalten.

Dimitri war dazu erbötig, ließ davon aber keine Silbe verlauten, so daß selbst Ilka niemals etwas davon erfuhr. Er verwahrte die Summe so, wie sie ihm eingehändigt worden war.

Sollte die Treue aus dieser Welt jemals verbannt zu werden bestimmt sein, in Livland würde sie noch eine Zufluchtsstätte finden. Dort finden sich noch merkwürdige Paare, die einander nach zwanzig-bis fünfundzwanzigjährigem Brautstande heiraten. Wenn sie bis zu ihrer Vereinigung so lange warten, verschuldet das meist ihre noch ungenügend gesicherte Lage, und ohne Beseitigung dieses Hindernisses ist hier eine Eheschließung unmöglich.

Bei Wladimir und Ilka lag ja ein derartiges Hindernis nicht vor; die Vermögensfrage war zwischen beiden überhaupt nie erörtert worden. Das junge Mädchen besaß nichts und der junge Rechtsanwalt erwartete nichts, war ihm doch selbst die Hinterlassenschaft seines Vaters unbekannt. An Talent und Intelligenz fehlte es ihm dagegen nicht, und der Zukunft sah er, soweit das seine Gattin, ihn selbst und auch eine etwaige spätere Familie anging, ohne Sorge entgegen.

Wenn Wladimir auch in der Verbannung schmachtete, wußte Ilka doch, daß er sie ebensowenig vergessen würde, wie sie ihn. Dieses Land ist ja bekanntlich das der »verschwisterten Seelen«. Gar häufig gelingt es solchen freilich nicht, sich auf Erden noch inniger zu verbinden, wenn der Himmel nicht mit ihrer Liebe Erbarmen hat, und ohne sich voneinander losreißen zu können, schließen sie in der Ewigkeit den Bund, den zu schließen ihnen auf Erden versagt war.

Ilka wartete… ihr Herz war weit draußen bei dem Verbannten… sie hoffte, daß eine – ach, so unwahrscheinliche – Begnadigung diesen ihr wieder in die Arme führen würde. Sie erwartete, daß ihr wenigstens die Erlaubnis erteilt würde, sich zu ihm zu begeben, denn sie betrachtete sich nicht allein als seine Braut, sondern auch als seine Gefährtin für dieses Leben. Und doch, was sollte, wenn sie fortging, aus ihrem Vater hier in dem Hause werden, dessen Besorgung bisher ihr oblag und worin, dank ihrer Ordnungsliebe und Sparsamkeit, noch immer eine gewisse Behäbigkeit herrschte?

Dennoch kannte sie noch gar nicht den ganzen Ernst der Verhältnisse. Dimitri Nicolef hatte sich niemals darüber ausgesprochen, obgleich er nichts für ihn Ehrenrühriges zu gestehen gehabt hätte. Warum sollte er aber die Beunruhigungen der Gegenwart noch mit denen der Zukunft vermehren? Sie würde ja alles noch zeitig genug erfahren, und die Stunde dazu rückte immer näher heran.

Der Vater Dimitri Nicolefs, ein Kaufmann in Riga, hatte bei seinem Tode sein Geschäft in sehr traurigem Zustande zurückgelassen. Dessen Liquidation ergab eine Schuldenlast von fünfundzwanzigtausend Rubeln. Um den Namen seines Vaters nicht durch den Makel einer Konkurserklärung beflecken zu lassen, entschloß sich Dimitri, diese Schulden zu bezahlen. Dadurch, daß er alles zu Gelde machte, was er besaß, gelang es ihm, einige tausend Rubel aufzubringen. Für den Rest gewährte man ihm Stundung, und jedes Jahr gelang es ihm, durch seine Tätigkeit einen Teil der Forderungen des Gläubigers zu berichtigen. Dieser Gläubiger war das Haus der Gebrüder Johausen. Gegenwärtig schuldete der für seinen Vater eingetretene Dimitri Nicolef noch die für ihn ungeheure Summe von achtzehntausend Rubeln. Erschwert, ja bis zur Trostlosigkeit erschreckend, wurde die Sachlage noch dadurch, daß die Verfallzeit für den Schuldbetrag in kaum sechs Wochen, am nächsten 15. Mai, herankam.

Daß die Gebrüder Johausen ihm eine weitere Frist gewähren, auf eine nochmalige Prolongation seiner Verbindlichkeiten eingehen würden, konnte Dimitri Nicolef keinesfalls erwarten. Er stand hier nicht nur dem Bankier, dem Geschäftsmanne gegenüber, sondern auch dem politischen Gegner, der in ihm den Rivalen in der antigermanischen Bewegung sah, die vor ihrem Ausbruche stand. Frank Johausen, das Haupt der Firma, hatte ihn durch diese Forderung, diese Schuld – wenn es auch die letzte war – völlig in der Hand, und er würde gewiß unerbittlich sein.

Das Gespräch zwischen dem Arzte, dem Konsul und Ilka dauerte noch eine halbe Stunde fort, und das junge Mädchen zeigte sich höchst besorgt wegen des Ausbleibens ihres Vaters, als dieser endlich an der Zimmertür auftauchte.

Obgleich Dimitri Nicolef erst siebenundvierzig Jahre zählte, sah er doch um zehn Jahre älter aus. Seiner äußeren Erscheinung nach von übermittlerer Größe, hatte er einen schon ergrauenden Bart, ein etwas strenges Gesicht, eine von Runzeln durchschnittene Stirn – von Furchen, worin nur trübe Gedanken und quälende Sorgen aufkeimen zu können schienen – im übrigen aber erschien er recht gesund und kräftig. Von der Jugend her hatte er sich einen bezwingenden Blick und eine klangvolle, eindringliche Stimme bewahrt… jene Stimme, die, nach Jean Jacques Ausdruck, einen Widerhall im Herzen findet.

Dimitri Nicolef entledigte sich seines vom Regen triefenden Mantels, legte den Hut auf einen Stuhl und ging dann zu seiner Tochter, die er auf die Stirn küßte; erst hierauf drückte er den beiden Freunden die Hand.

»Du kommst ja recht spät, Vater, sagte Ilka.

– Ich wurde aufgehalten, antwortete Dimitri. Eine Unterrichtsstunde, die sich unerwarteterweise ausdehnte…

– Nun, so laß uns jetzt den Tee genießen, setzte das junge Mädchen hinzu.

– Wenigstens wenn du nicht allzu ermüdet bist, bemerkte Doktor Hamine. Du sollst dich auf keinen Fall genieren… ich bin nicht zufrieden mit deinem Aussehen… du bedarfst der Ruhe…

– Ja, doch das hat nichts zu bedeuten, antwortete Nicoles. Die Nacht wird mich wieder herstellen. Jetzt wollen wir Tee trinken, liebe Freunde, ich hab’ euch ja schon zu lange warten lassen, und wenn ihr’s erlaubt, leg’ ich mich frühzeitig nieder.

– Was fehlt dir denn, Vater? fragte Ilka, die Dimitri ängstlich in die Augen sah.

– Nichts, liebes Kind, nichts, sag’ ich dir. Wenn du dich noch mehr beunruhigst, wird Hamine zu guter Letzt an mir noch eine gar nicht vorhandene Krankheit entdecken, und wär’ es nur, um ihm die Befriedigung zu gewähren, mich zu kurieren!

– Es gibt auch solche, von denen man nicht wieder gesundet, antwortete der Arzt kopfschüttelnd.

– Sie haben nichts Neues gehört, Herr Nicolef? fragte der Konsul.

– Nichts… außer daß der General Gorko, der in Petersburg war, nach Riga zurückgekehrt ist.

– Schön, rief der Doktor, ich bezweifle sehr, daß diese Rückkehr den Johausens besonders angenehm sein wird, denn die sieht man da unten doch mit scheelen Augen an.«

Auf Dimitri Nicolefs Stirn zeigten sich schwere Falten. Der Name erinnerte ihn an den bevorstehenden Zahlungstermin, der ihn jedenfalls ganz der Gnade des deutschen Bankiers überlieferte.

Da der Tee fertig war, füllte Ilka die Tassen. Es war eine sehr gute Sorte, obwohl sie nicht, wie der Tee der reichen Leute, das Pfund bis 130 Mark kostete. Glücklicherweise gibt es solchen zu jedem Preise, denn er ist hier Volksgetränk, das bevorzugteste moskowitische Getränk, das auch von den ärmsten Leuten genossen wird.

Zum Tee gab es schmackhafte Butterbrötchen, die die junge Haushälterin selbst hergerichtet hatte, und dabei dauerte die Unterhaltung der drei Freunde noch eine halbe Stunde an.

Sie berührte die jetzt in Riga herrschende Stimmung, die sich übrigens von der in den anderen großen Städten der baltischen Provinzen nicht unterschied. Allgemein erregte der Kampf zwischen dem germanischen und dem slawischen Teil der Bevölkerung die Gemüter aufs tiefste, und es ließ sich voraussehen, daß der Kampf heiß werden würde, vor allem in Riga, wo die beiden Rassen besonders hart aneinander stießen.

In Gedanken versanken, beteiligte sich Dimitri nur wenig an dem Gespräch, obgleich dasselbe gerade seine Person öfter berührte. Seine Gedanken weilten »anderswo«, wie man zu sagen pflegt… Wo? Das hätte nur er selbst sagen können. Wenn er sich aber einer Antwort nicht entziehen konnte, so gab er diese in unbestimmter, ausweichender Weise, die den Arzt gar nicht befriedigte.

»Ich bitte dich, Dimitri, sagte dieser wiederholt, du machst den Eindruck, als säßest du tief drinnen in Kurland, während wir doch in Riga sind!… Solltest du etwa gar die Absicht haben, dich von dem Kampfe fern zu halten? Die Meinung der Menge ist doch auf deiner Seite, die höchste Behörde tritt für dich ein. Willst du den Johausens wirklich noch einmal zum Siege verhelfen?«

Wieder dieser Name, der auf den unglücklichen Schuldner des reichen Bankhauses wie ein Faustschlag wirkte.

»Sie sind mächtiger, als du es glaubst, Hamine, antwortete Dimitri.

– Doch weniger, als sie sich selbst den Anschein geben, das wird sich bald zeigen!« erwiderte der Doktor.

An der Uhr schlug es halb neun. Es war Zeit, sich zurückzuziehen. Der Arzt und Herr Delaporte erhoben sich, um ihren Wirten Gute Nacht zu sagen. Draußen tobte ein abscheuliches Wetter: der Regen peitschte gegen die Fenster, der Wind pfiff kreischend um die Straßenecken, fing sich in den Schornsteinen und trieb zuweilen den Rauch der Ofen nach unten zurück.

»Das ist ja abscheulich da draußen! sagte der Konsul.

– Ja, wahrlich kein Wetter, einen Arzt auf die Straße hinauszujagen! erklärte der Doktor. Doch kommen Sie nur mit, Delaporte; ich biete Ihnen einen Platz in meinem Wagen an… einen Wagen mit zwei Beinen, doch ohne Räder.«

Der Doktor umarmte Ilka, wie er das von jeher zu tun pflegte. Delaporte und er drückten dann noch Dimitri die Hand, der sie bis zur Haustür begleitete. Dann verschwanden beide in der Dunkelheit und dem rasenden Sturme.

Ilka gab ihrem Vater noch den Gute Nachtkuß, und Dimitri preßte sie, heute vielleicht noch etwas zärtlicher als sonst, in die Arme.

»Was ich noch sagen wollte, begann da das junge Mädchen, ich sehe ja deine Zeitung nicht. Hat sie der Briefträger nicht gebracht?

– O doch, mein Kind. Ich begegnete ihm heut Abend bei meiner Rückkehr, als er gerade vor unserem Hause ankam, und da hat er mir das Blatt übergeben.

– Ein Brief war nicht dabei? fragte Ilka.

– Nein, liebes Kind, er hatte keinen.«

So war es auch seit vier langen Jahren alle Tage: Es traf niemals ein Brief ein, wenigstens kein Brief aus Sibirien, keiner, auf dem Ilka die Schriftzüge Wladimir Yanofs hätte mit ihren Tränen benetzen können.

»Gute Nacht, Vater, sagte sie.

– Gute Nacht, mein Kind!«

Viertes Kapitel.

Im Postwagen.

Zu jener Zeit gab es nur zwei Beförderungsmittel für die endlosen Ebenen der baltischen Provinzen, wenigstens wenn der Reisende sich nicht begnügen wollte, diese als Fußgänger oder als Reiter zu durchmessen. Von Eisenbahnen bestand erst eine: die, die sich an der Küste von Esthland und weiter um den finnischen Meerbusen hinzog. Reval hatte damit eine bequeme Verbindung mit St. Petersburg, die beiden Hauptstädte Kurlands und Livlands, Riga und Mitau, aber waren noch durch keinen Schienenstrang mit der Metropole des russischen Reiches verbunden.

Die Post oder eine Telega, eine andere Fahrgelegenheit stand den Reisenden nicht zur Verfügung.

Die Telega ist bekanntlich ein niedriges Gefährt, mehr ein Karren ohne metallene Verbindung, dessen Einzelteile nur durch Stricke zusammengehalten werden. Als Sitz dient ein mit Rindenstücken gefüllter Sack oder einfach das eigene Gepäck des Insassen, der sich selbst noch mit einem Riemen festschnallen muß, um die Stöße auf den unebenen Straßen ungefährdet auszuhalten.

Die Post – ähnlich der Kibitka – ist etwas besser, kein Karren, sondern mehr ein Wagen, der an Bequemlichkeit zwar noch viel zu wünschen übrig läßt, worin man aber wenigstens gegen Wind und Regen geschützt ist. Dieser Postwagen enthält vier Sitzplätze, und der, der damals zwischen Riga und Reval verkehrte, wurde in der Woche nur zweimal abgefertigt.