Das alte Haus

1

Fern am Horizont, über den Puppen des Getreidefeldes, das gleich am Ende der Straße beginnt, liegt ein rötlicher Schein. Dort ist das Zentrum der großen Stadt, wo noch jetzt, um Mitternacht, die elektrischen Bahnen rasseln, Reklamen flammen, die Autos in dicken Strömen durch die Häuserschluchten rollen, Züge ankommen und abfahren und Menschen in Lokalen die Gläser heben.

Hier bei uns draußen, am Rande des Vorortes, ist schon alles still. Vielleicht, daß noch im >Hirschen< eine Skatrunde im Gange ist und Mizzi mit schlafroten Augen hinter der Theke hockt und die Männer verwünscht, die nicht nach Hause finden. Damit ist aber auch unser Nachtleben restlos erschöpft. Die anderen Häuser ruhen lichtlos im molligen Gefieder ihrer Gärten. Es sind meist große, alte Häuser, die noch vor dem Ersten Weltkrieg erbaut und damals von Kommerzienräten, pensionierten Ministerialräten, Industriedirektoren und Großschlächtern bewohnt wurden. Jetzt, nach einer ganzen Generation und entsprechender Abnützung, sind die Häuser billiger und die Bewohner meist nicht mehr die ursprünglichen Besitzer, sondern irgendwelche Mieter. Das sind auch wir: irgendwelche Mieter. Aber wir lieben unser großes, gemütliches Haus, als sei es das eigene. Es ruht inmitten des weiten und leicht verwilderten Gartens unter dem Mond, der seine Ziegel in Silberplatten verzaubert und seine Fensterscheiben im opalen Licht ertrinken läßt.

Unter unserem Dach wohnen sieben Personen. Als erste sei die Mama erwähnt, die sich dem achtzigsten Jahr nähert, wie ein Wiesel die Treppen ‘rauf und ‘runter saust, den ganzen Haushalt zusammenhält und in jedem Augenblick auf das Schlimmste gefaßt ist, besonders was ihre Kinder — meine Gefährtin und mich — betrifft. Sodann kommt besagte Gefährtin, die den Kriegsnamen >Frauchen< führt. Ihr Optimismus ist unbegrenzt, ihr Interesse für Haushaltskram um so begrenzter. Sie hat sehr viel Geschmack und Chic und liebt das Haus voller Gäste. Sie ist in jeder Beziehung das absolute Gegenteil der Mama. Vielleicht vertragen sich die beiden Frauen deshalb so gut.

Von mir selbst ist nur zu erwähnen, daß ich ein ziemlicher Eigenbrötler bin und mir das Leben damit schwer mache, daß ich Bücher, Novellen und (ohne sichtlichen Erfolg) Theaterstücke schreibe. Wir drei bewohnen das obere Stockwerk.

Im unteren wohnt Mathilde, der Hausgeist und Küchendiktator. An ihr ist alles üppig und solide, die Gerichte, die sie kocht, ihre Körperformen und die Treue, mit der sie an uns hängt. Ihr Zimmer liegt neben der Küche. Gegenüber liegen das große Speisezimmer und das noch größere Gesellschaftszimmer, davor die Diele, von der die Treppe in breitem Schwung in den ersten Stock hinaufführt. Hier schlafen die drei restlichen Personen, die Hauptpersonen — unsere drei Hunde.

Auch die Diele ist ziemlich groß. Ein paar abgetretene Teppiche bedecken den Boden. Eine schöne alte Kommode steht an der einen Wand, die Garderobe an der anderen, neben der Eingangstür der Schirmständer. Gegenüber, gleich neben der Treppe, ist die Kellertür. Im Keller stehen die Körbe mit den Frühäpfeln, die Mathilde und ich gestern abgenommen haben. Ihr Duft dringt bis hier herauf. Zwei vergitterte Fenster führen auf die glasüberdachte Gartenterrasse. Der Mond legt die Schatten der Gitter über die Teppiche.

Vom Kirchturm hat es gerade Mitternacht geschlagen. Die Klänge kommen merkwürdig nah und stark durch die warme Nacht dieser Augustwoche.

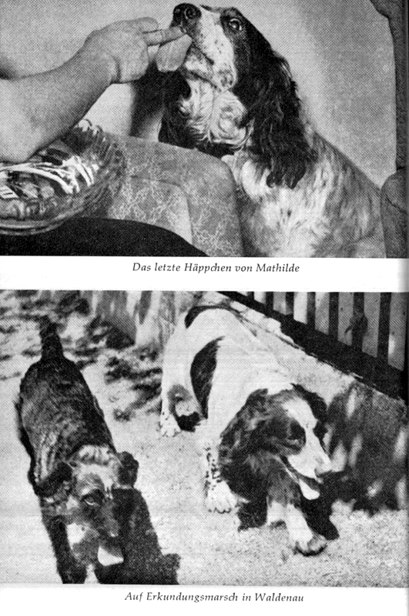

Nachdem der letzte Glockenschlag verklungen, herrscht wieder schläfrige Stille, die durch das Schnarchen Cockis nur noch tiefer wirkt. Cocki — der kleine Löwe genannt — ist unser ältester Hund (sechs Jahre), ein braun-weißer Springer-Cocker, dessen goldenschwärmerische Augen, weiche, dicke Knudeipfoten und mollige Hüften in seidigem Fell niemanden darüber täuschen sollten, daß sich darunter einer der charmantesten Brutaliker oder brutalsten Charmeure der Gegenwart verbirgt. Er ist eine seelische Lokomotive, die alles so oder so überrennt, eine Herrennatur, die sich ganz selbstverständlich überall vordrängt, das Beste aus innerster Überzeugung für sich beansprucht und Menschen und Hunde um sich herum in dienende Sklaven verwandelt.

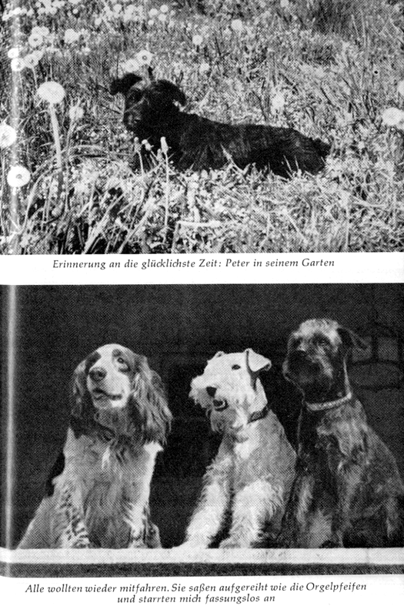

Der zweite Hund, der unter seinem Deckchen an der anderen Wandseite liegt, ist Peter, eine Mischung aus Pudel und Drahthaarfoxl. Er ist Cockis treuester Sklave, war es von Anfang an, als er vor vier Jahren sein erstes Würstchen auf unseren Teppich legte. Damals glich er mehr einer Ratte als einem Hund. Heute ist er ein starkes, schnelles Tier, aber Cocki ist sein angebetetes Idol geblieben. Noch heute läßt Peter ihn ohne Knurren aus seinem Teller fressen, fällt er ihm um den Hals, wenn sie kurze Zeit getrennt waren, windet er sich demütig zu seinen Füßen, wenn der Diktator die Löwenstirn runzelt.

Noch ein dritter liegt dort in der Diele, gleich neben der Kellertreppe, unser Jüngster: Weffi, Drahthaarfoxl, ein bildschönes, leicht dekadentes, ganz auf Mensch eingestelltes Persönchen. Alle Versuche Cockis, ihn zu unterwerfen, prallten an ihm ebenso ab wie Peters wütende Eifersuchtsanfälle im ersten Jahr. Nach wilden Schlachten, bei denen besonders die unbeteiligten Menschen viel Blut lassen mußten, haben sich die beiden anderen allmählich an ihn gewöhnt. Sie behandeln ihn als einen leicht schwachsinnigen, aber harmlosen Sonderling, der immerhin zu ihnen gehört. Sie verteidigen ihn sogar gegen andere Hunde, denen gegenüber Weffi ziemlich hilflos ist, weil er in seiner träumerisch-kindlichen Verspieltheit und in seinem Glauben an die Güte aller Kreatur mit dem Zurückbeißen immer zu spät kommt.

Peter ist wach um diese späte Stunde. Er ist der einzige, der auch jetzt, im warmen August, unter einem Deckchen schläft, ganz dick eingemummelt. Das hat er noch aus der Zeit seiner Jugend beibehalten, als er so ein kleines, erbärmliches, ewig frierendes Etwas war. Er hat das Köpfchen mit dem silbergrauen Haarpuschel erhoben und starrt mit seinen seltsamen großen Affenaugen unter der Decke hervor. Er hört alles: die Tropfen, die aus dem immer undichten Wasserhahn draußen in das Bassin fallen, das Rascheln der Igelstacheln im Laub, das Flattern der Nachtfalter um die große Straßenlaterne.

Peters Augen wandern langsam umher. Sie sehen Cocki, der vor der Kommode auf dem Bauch liegt, die Beine wie ein toter Frosch nach hinten gestreckt, den Kopf schief neben die dicken Vorderpfoten gepackt, das Auge mit einem der riesengroßen Ohren zugedeckt. Er schnarcht wie eine Brettsäge, die an einen Knorpel stößt. Zwischendurch imitiert er auch eine pfeifende Lokomotive und einen überkochenden Kessel. Bei diesem Kesselgeräusch bläst er seine dicke Flappe mit den Katerborsten auf. Den Platz vor der Kommode hat er sich gewählt, weil er da noch im Schlaf die kostbaren und so schön grün verschimmelten Knochen bewachen kann, die er aus der ganzen Nachbarschaft unter die Kommode schleppt.

Auch Weffis Platz neben der Kellertreppe hat seinen Sinn. Dort ist er nämlich möglichst weit weg von dem Schirmständer. Schirme sind ihm fürchterlich. Es sind Dämonen. Wenn Herrchen mit so etwas nach einem zielt, ist es erst ganz winzig, nur eine Spitze, und dann rauscht und knarrt es, und mit einem Ruck ist es ganz groß, und man kann sich nur mit eingezogenem Hinterteil vor diesem furchtbaren Plustergespenst retten, bevor es einem etwas ganz Entsetzliches antut. Dabei war man doch gerade so schön dabei, ein Loch in Herrchens Schuhe zu knipsen oder ihm wenigstens die Senkel aufzuziehen.

Schuhe sind nämlich für Weffchen etwas ungeheuer Ulkiges. Wie sie so auf einen zukommen, dumm und blind und plump und doch nach lebendigem Leder riechend — zum Schreien komisch. Und Weffchen schreit denn auch jedesmal, wenn Herrchen mit ihm spazierengeht, schrill, unaufhörlich: »Weff-weff-weff.« Zwischendurch versucht er in die dummen Schuhdinger zu zwicken. Dazu schimpft Herrchen, daß es eine wahre Lust ist. Nur die Kieselsteine, die er einem auf den Po brennt, mindern das Vergnügen und eben — wenn es draußen regnet — der Schirm, der fürchterliche.

Peter betrachtet Weffi eine lange Weile und von der ganzen Höhe seiner ewig rätselhaften und melancholischen Seele. Wie dieser Hanswurst da an die Wand geklebt liegt, die dicken Fellbeine steif in die Luft gereckt, findet Peter ihn unsäglich albern. Jetzt wackelt er mit dem weißen Kastenbart, knurrt und fletscht die Zähne, die einem Wolf alle Ehre machen würden. Nur daß er damit nicht zu beißen versteht. Seine Plusterhosen zittern: er träumt. »Wiff-wiff«, macht er leise, ein dünnes Welpenbeilen. Wahrscheinlich hat er im Traum ein Wild gestellt — was er so ein Wild nennt. Nicht etwa Reh, Fuchs oder Hase, wie Peter und Cocki, sondern eine Maus, einen Frosch oder eine große Heuschrecke. Kindisch. Aber Peters Augen sehen noch mehr, sehen vielleicht Dinge, die ein Menschenauge nie erblickt. — Jetzt rührt sich drüben Cocki. Seine Augen, in die das Mondlicht fällt, leuchten rotgolden auf. Er mustert mit strengem Blick seine beiden Kameraden, ob sie sich auch nicht seiner Schatzkammer nähern. Dann erlischt der rotgoldene Schein. Er schläft weiter.

Peter wendet die Augen von ihm, stellt die Ohren auf und schüttelt dann die Decke von sich. Cocki nimmt das Ohr vom Auge und schaltet von Tief- auf Halbschlaf um. Was will er ,denn, sein Sklave? Etwa doch einen Knochen? Peter hat zwar gestern auch zwei vom Bummel mitgebracht und unter der Kommode geparkt, aber trotzdem gehören sie jetzt ihm, Cocki, seinem Herrn. Sollte er es vergessen haben, muß man ihm ein Ding verpassen.

Aber Peter hat andere Sorgen. Er macht eine Kniebeuge, wobei er gähnend den Rachen aufreißt, dann streckt er hinten erst das eine, dann das andere seiner dünnen kohlschwarzen Fliegenbeine weg und schleicht schließlich die Treppe hinauf. Von oben hat er dauernd Herrchens und Frauchens Stimmen gehört, und das erfüllt ihn mit einer dunklen Angst. Wie ein Schatten schwebt er über die Stufen. Einen Moment horcht er mit schiefem Kopf vor dem Zimmer der Mama. Aber die schnarcht. So geht er zu den Zimmern der beiden anderen Götter. In beiden ist noch Licht, aber Frauchens Zimmer ist leer, das riecht er. So bleibt er vor Herrchens Zimmer stehen und horcht auf die beiden Stimmen. Sie sind traurig, besonders die von Herrchen. Peter fühlt das ganz genau, denn die Schwingung des Leides ist ihm vertraut von Jugend an. Niemand weiß warum. Stets liegt dieser tragische Schatten über seinem Wesen, als habe er irgend etwas zu befürchten oder abzubüßen — vielleicht aus einem anderen Leben.

Drinnen sagt Frauchen, die im Lehnstuhl an Herrchens Couch sitzt, gerade: »Du mußt immer damit rechnen, daß mal was schief geht. Keiner bleibt davon verschont!«

Herrchen — auf der Couch liegend — hat die Hände hinter dem Kopf gekreuzt und starrt gegen die Decke: »Aber gleich beides schiefgegangen«, antwortet er mit bitterer Stimme, »das Theaterstück und der Roman! Selbst wenn mein neues Buch etwas wird — ich glaube schon fast nicht mehr daran —, werden wir ein Jahr lang ohne größere Einnahmen sein. Ist dir das klar?«

»Sicher. Aber...«

»Gar kein Aber. Es bedeutet, daß wir das Haus aufgeben und uns auf das Notwendigste einschränken müssen. Wir werden trotzdem unsere paar Spargroschen angreifen müssen.«

»Du mußt nicht immer alles so schwarz sehen.«

Herrchen dreht sich zu ihr herum und stützt sich auf den Ellbogen: »Du klammerst dich an das Haus.«

»Ich klammere mich an gar nichts.«

»Sei nicht kindisch, das ist doch kein Vorwurf! Glaubst du; mir fällt es leicht, das alles hier aufzugeben? Nicht nur meinet- und deinetwegen. Mir tut besonders die Mama leid, dieser alte Mensch, der nach so vielem Umherziehen endlich glaubte, daß er ein Heim gefunden hätte. Und was machen wir mit den Hunden?«

»Vielleicht brauchen wir das alles gar nicht.«

»Nicht? Möchtest du mir mal erklären, wie...«

»Ich habe mich umgetan in den letzten Tagen. Ich könnte eine Stellung als Modeberaterin bekommen im Salon Windschuh.«

Herrchen starrt seine Gefährtin eine Weile an, dann läßt er sich wieder zurückfallen und sagt gegen die Decke: »Der Mann ist der Ernährer der Familie — der richtige, meine ich.«

Frauchen schüttelt lächelnd den Kopf: »In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich? Ich denke da an gewisse Artikel, die du über die moderne Frau geschrieben hast!«

»Das ist ganz was anderes.«

»Etwas ganz anderes? Weil es mich betrifft und dich? Ich will nichts mehr von diesem Unsinn hören. Morgen früh fahre ich zu Windschuh. Was kratzt denn da?«

»Es wird einer vom Verein sein«, sagt Herrchen und sieht auf die Uhr: »Mein Gott, schon Viertel nach zwölf!«

Frauchen steht auf und öffnet die Tür: »Peter!«

Er kommt hereingestakst, leckt ihr die Hand, sieht ihr prüfend in die Augen, trabt dann zur Couch, hupft herauf und kringelt sich auf Herrchens Füßen zusammen. Herrchen krault ihm die eisgraue Stirnlocke: »Er hat’s gemerkt! Er merkt immer alles zuerst. Ja, du liebe Zeit, was ist denn los?«

Die nur angelehnte Tür fliegt mit einem Ruck auf, und Cocki, mehr denn je einem kleinen Löwen ähnlich, watschelt herein. Er wirft mit gefurchter Stirn den Blick in die Runde, schaukelt dann zu Herrchens Couch und riecht Peter in die Schnauze: »Hat’s hier etwa was zu fressen gegeben ohne mich?«

Aber Peterchens Schnauze mit dem schmutzig-rötlichen Zickenbart unbekannter Herkunft riecht nicht nach frischem Fressen. So läßt sich denn Cocki mit einem dröhnenden Plumps fallen, gähnt und legt den Kopf neben die Tatzen: »Mal sehen, was sich hier tut.«

Und jetzt erscheint auch Weffchen, wie üblich völlig unorientiert. Er ist putzmunter, verdreht schelmisch die nußbraunen Augen und riskiert ein helles, fragendes Weff. Er glaubt, daß es Morgen ist und der Spaziergang mit dem Schuhbänderspiel beginnt.

»Hältst du die Bappen, du bist wohl nicht gescheit!« sagt Frauchen.

»Du weckst doch die Oma auf!« flüstert Herrchen. »Marsch, wieder ‘runter, lunkerchen!« (Lunkerchen heißt in der Geheimsprache der Familie >schlafen<.)

Worauf Weffchen wie ein Pfeil auf Herrchens Couch schießt, sich Kopf an Kopf mit ihm aufs Kissen legt, die dicken Fellbeine in die Luft steckt und selig seine Greta-Garbo-Augen mit den langen Wimpern schließt.

Na, wenn das so ist, denkt Peter, steht auf und bohrt sich mit dem Kopf unter Herrchens Decke. Dabei stößt er von unten an Weffis Hinterteil. Der ist mit einem Ruck hoch und betrachtet mit schiefem Kopf die Untergrundbewegung. Sein rundgebogenes, kurzes Schwänzchen wackelt vor Vergnügen. Dann beißt er herzhaft durch die Decke in das, was sich da bewegt. Peter knurrt und versucht — ebenfalls durch die Decke — ihn in die Beine zu zwicken. Weffi springt mit allen vieren hoch und zwickt dann zurück — ein herrliches Vergnügen! Da hat ihn Herrchen am Kragen und packt ihn mit einem Ruck aufs Kissen zurück. Weffi verzieht die Schnauze und niest, daß Herrchens ganzes Gesicht feucht ist. Herrchen muß lachen. WährenderseineBrillemitdem Taschentuch wieder klarputzt, sagt er: »Ja, was denkt ihr euch eigentlich, was?«

Als Antwort läßt Cocki einen gewaltigen Schnarcher los. Unter der Decke kommt ein Schnarcher von Peter als Entgegnung. Er hat endlich die richtige Stellung gefunden, in Herrchens Kniekehlen, und strahlt Hitze aus wie ein elektrischer Ofen.

»Ach, laß sie, wer weiß, wie lange sie noch...«

»Nein, wir müssen morgen alle frisch sein. Ich hole sie dir weg.«

Sie geht nebenan in ihr Zimmer. Von dort hört man die Schranktür quietschen und gleich darauf das klirrende Geräusch der Keksbüchse. Daraufhin Generalalarm!

Cocki hat in einer Viertelsekunde von Tiefschlaf auf Hellwach umgeschaltet und ist schon nebenan. Herrchens Decke fliegt hoch, als Peter wie ein Geschoß hinterhersaust. Weffchen reißt sich aus Herrchens Arm, stößt sich mit den Hinterbeinen von seinem Gesicht ab und spurtet hinterher. Herrchen wackelt an seiner Nase, ob sie blutet, und lehnt sich dann zur Seite, um ins Nebenzimmer zu sehen. Da sitzt Frauchen vor dem Frisiertisch, die Büchse in der Hand. Vor ihr, den Kopf schwärmerisch erhoben, die langen Ohren artig nach hinten gefaltet — der Löwe. Einen halben Schritt hinter ihm sein schwarzer Adjutant Peter. Er macht Männchen, um die größere Entfernung von der Büchse durch Charme auszugleichen. Weffi ist über beide hinweg direkt auf Frauchens Schoß gesprungen.

»So«, sagt sie, »jeder eines, und dann gehen wir alle wieder ‘runter, lunkerchen.«

Die Kekse werden von Cocki und Peter mit einem einzigen hastigen Ruck heruntergewürgt. Weffchen mimmelt wie üblich eine lange Weile daran herum. Cocki beobachtet ihn mit schiefgelegtem Kopf: Der Kerl ist selbst zum Fressen zu dämlich. Vielleicht läßt er was fallen.

Und tatsächlich, da fällt Weffi ein Stück aus der Schnauze. Der Dicke ist sofort mit der Flappe darauf und atmet es ein wie ein Staubsauger.

»So«, sagt Frauchen, »und nun marsch.« Sie nimmt Weffi auf den Arm und schleicht sich nach unten, gefolgt von den beiden anderen. Herrchen hört ihre leise, aber energische Ansprache, mit der sie sie zur Ruhe bringt. Zwischendurch ein patschender Laut: Einer hat was hinter die Ohren bekommen.

Als sie nach oben kommt, bleibt sie einen Moment im Türrahmen stehen: »Na, lohnt es sich nicht, es dafür zu versuchen?«

Herrchen seufzt: »Ich fahr’ dich morgen hin.«

2

Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mein erster Gedanke: Es ist etwas verändert. — In den letzten Wochen, nach meinem doppelten Mißerfolg, war das Erwachen qualvoll gewesen. Hoffnungslos hatte ich dem Tag entgegengesehen, unwillig, die bleiernen Bürden seiner Sorgen wiederaufzuladen. Ich sehnte mich nach dem Schlaf zurück und war fest überzeugt, daß meine Glückssträhne ein für allemal abgerissen sei. Von jetzt an gab es nur noch Abstieg, Sinken von Stufe zu Stufe, bis ich eines Tages mit Streichhölzern an einer Straßenecke handeln würde, natürlich in einer Gegend, in der alle Leute Feuerzeuge hatten. —

Heute war es anders. Warum eigentlich? O ja, die Sache mit dem Modesalon! Ich sah auf die Uhr: zehn Minuten nach acht. Aus dem Zimmer der Gefährtin war noch nichts zu hören. Sollte sie nur so lange wie möglich schlafen. Wer weiß, wie lange sie gestern noch aufgeblieben war, gegrübelt und sich vor den Unübersehbarkeiten des neuen Berufes gegrault hatte, genau wie ich es tun würde. Jeder wohl übrigens, der als reifer Mensch noch einmal neu anfangen muß.

Aber warum sollte es ihr nicht glücken? Geschmack hatte sie immer gehabt, überdurchschnittlichen. Außerdem war sie eine gute Modeschriftstellerin gewesen, ihr Name noch heute in der Fachwelt bekannt. Plötzlich wünschte ich brennend, daß es ihr gelingen möge. Nur für kurze Zeit, für ein paar Monate meinetwegen, bis das neue Buch fertig und hoffentlich angenommen war.

Ich sah mich im Zimmer um: Mein Schreibtisch, der Bücherschrank, der Biedermeiersekretär, dessen Holz in der Morgensonne honigfarben auf leuchtete: eine Insel des Friedens und der Arbeit. Ich könnte darin bleiben.

Unten hörte ich Mathildes Stimme: »Raus da, Dicker! Nicht immer mit den dreckigen Gartenpfoten durch die Zimmer latschen!«

Ich lächelte: Mathilde — nun brauchte man ihr vielleicht nicht zu kündigen. Wahrscheinlich hätte ich das tun müssen: Hören Sie, liebe Mathilde, Sie sind doch ein vernünftiger Mensch — und Sie haben ja selbst in den letzten Wochen gesehen...

Entsetzlich. Man wächst doch zusammen mit so einem Menschen. Muß man ihm so etwas antun, dann ist es, als schneide man sich ins eigene Fleisch.

Wenn’s nun aber doch nötig wäre? Ich sprang schnell auf, um dieser Vorstellung zu entrinnen, hängte mich aus dem Fenster und sah, wie jeden Morgen, zuerst nach dem Himmel. Er war jetzt schon tiefblau, aber da im Westen zog eine Wolkenwand auf, schiefergrau mit weißen Tupfen davor. Wieder mal ein Gewitter? Möglich. Niederblickend sah ich gerade unter mir den grauen Scheitel der Mama. Sie hatte sich einen Rechen geholt und harkte damit Blätter zusammen. Als ob sie meinen Blick fühlte, sah sie auf: »Wolltet ihr nicht in die Stadt fahren?«

»Ja, das wollten wir.«

»Dann wird’s ja Zeit.«

»Warum denn?«

Sie sah mich grinsen und seufzte: »Na, ich sehe schon, das wird wieder nichts.«

Die gute Mama. Sie lebte in der Überzeugung, daß wir ohne ihre dauernden Ermahnungen und düsteren Prognosen sofort und rettungslos in ein totales Lotterleben versinken würden. Diese Überzeugung hielt sie aufrecht und machte sie glücklich. Ich zog sie damit auf, und sie schimpfte darüber. Dabei wußten wir beide, daß dies nur ein Spiel war, hinter dem wir unsere tiefe Liebe und Achtung mit der Hartnäckigkeit schamhafter Seelen verbargen. Ich war und blieb für sie der kleine Junge, nur mit Teilglatze und Biermagen verkleidet, und sie hatte mir mal gestanden, es sei die glücklichste Zeit in ihrem Leben gewesen, als sie mir den Po puderte. Das war nun jetzt, nach fünfzig Jahren, nicht mehr ganz angängig, aber die Mama hatte für diese Freuden Ersatz gefunden: unsere drei Lümmels. Gerade jetzt wurde sie wieder von ihnen in Anspruch genommen. Weffi kam im Galopp mit eingekniffenem Schwanz zu ihr gerast, setzte sich vor sie hin und schlug mit der Pfote gegen die Puschelschnute, an der ein welkes Blatt hing. Er war fürchterlich penibel in diesen Sachen, im Gegensatz zu den beiden Rowdies Cocki und Peter, die, durch alle Gebüsche und Unterhölzer der Welt brechend, Zweige und Dornenranken mit sich schleppten, ohne sich im geringsten etwas daraus zu machen. Die Mama legte den Rechen zur Seite und kniete sich vor Weffi hin: »Ach, mein armes Jungchen — na, nun ist es ja weg. Und im Äugelchen haben wir auch schon wieder was! (Es wurde mit dem Taschentuch weggewischt.) Und im Po ‘ne Ameise!« Weffi warf sich auf den Rücken und lud sie ein, auch seine anderen Körperteile zu visitieren.

Wo waren denn eigentlich die beiden anderen? Ich lehnte mich weit aus dem Fenster und konnte so gerade noch die Eingangstür sehen. Da saß Peter, wie immer am Morgen, steil aufgerichtet und wartete auf den Briefträger, um ihn anzubellen. Es war seit vier Jahren derselbe Briefträger, und seit vier Jahren bellte er ihn an. Keiner nahm den anderen ernst, aber es machte Spaß. Jetzt sah Peter zu mir auf und begrüßte mich, indem er seinen ruppigen Schwanz einmal über den Steinboden fahren ließ. Ich sah den Zweifel in seinen Augen: Was sollte er tun? Weiter auf den Briefträger warten oder zu mir nach oben kommen und mit mir turnen?

»Du wirst noch mal aus dem Fenster fallen«, prophezeite die Mama von unten.

Da kam gerade der Dicke über die Straße auf die Gartentür zu, die er sich geschickt mit der Tatze öffnete. Er hatte die erste Mülltonnentour hinter sich und brachte etwas Entsetzliches mit: ein dickes weißliches Darmgeschlinge, das ihm zu beiden Seiten aus dem Maul hing. Peter rannte ihm entgegen und leckte ihm, den Schwanz demütig zwischen die Beine gesteckt, über Stirn und Ohr. Cocki zog die Flappe kurz hoch, weil Peter dabei in bedrohliche Nähe seines Darmgeklunkers geriet, und schlug einen Bogen um die Mama, die sich empört auf ihn stürzen wollte: »Gibst du das her, dieses scheußliche Zeug!«

Der Dicke machte einen katzenhaften Satz und verschwand im Haus, ihm voraus eilte das Gezeter der Mama: »Mathilde — nehmen Sie’s ihm weg, bevor er’s unter die Kommode schleppt!«

Ich trat vom Fenster zurück und begann meine Morgenübung: zwölf Liegestütze, auf die ich unbändig stolz war, und dreimal Kerze mit Auf stehen ohne Gebrauch der Arme (noch stolzer). Beim ersten Liegestütz flog die Tür auf: Peter. Er hatte einen Tannenzapfen mitgebracht und wollte ihn geworfen haben. Ich tat es und traf genau den Federreiniger auf meinem Schreibtisch, dessen etwa zweihundert Glaskügelchen sich über das ganze Zimmer verteilten. Während ich sie zusammenschippte, warf er mir unentwegt wieder den Tannenzapfen hin. Ich fluchte, aber dann überlegte ich, daß meine Ungeschicklichkeit ja schließlich kein Grund sei, ihm sein Spiel zu verderben. So warf ich den Zapfen noch mal. Diesmal rollte er unter den Bücherschrank. Peter kniete sich davor und versuchte vergeblich, ihn mit seinen dünnen Ärmchen vorzuangeln. Ich probierte es mit der Hand, aber es ging auch nicht. Darauf nahm ich das Papiermesser und versuchte, damit nach dem Zapfen zu schießen. Der Erfolg war, daß auch das Papiermesser unter dem Schrank verschwand. Es blieb nichts anderes übrig, als den Schrank abzurücken. Ich sah auf die Uhr: acht Uhr dreißig. Also: einmal Schrankabrücken konnte man mit ungefähr vier Liegestützen berechnen. Hatte ich noch sieben zu machen. Endlich hatten wir den Zapfen wieder. Peter nahm ihn in sein Maul und warf ihn mit selig verdrehten Augen ganz nach hinten in den Rachen. Dann schmiß er sich auf den Rücken und hielt ihn über sich, und schließlich warf er ihn selbst wieder unter den Bücherschrank, um die Sache aufregender zu machen. Währenddessen war ich bei dem zehnten Liegestütz angekommen (minus vier für Schrankrücken). In diesem Augenblick kam Weffi herein und stellte sich sofort unter meine Brust: ich war seine Höhle.

In Peters Gesicht erlosch alle Seligkeit. Er sah mich nur kurz und traurig an: Schade, er ist schon wieder da, der Hanswurst. Wir können nicht weiterspielen.

Schweigend ging er aus der Tür und traf dort auf den Dicken, dem eine merkwürdige Geruchsmischung vorauswallte. Außerdem sah ich, daß er bis hinauf zu den Gelenken schwarze Sumpfhandschuhe angezogen hatte. Der Geruch war teils altes Eingeweide, teils Sumpf. Und dann war noch ein pikanter Schuß dazwischen, etwas Scharfes, fast medizinisch Riechendes — oh, jetzt wußte ich: Schafkötel. Er war also nicht nur bei den Mülltonnen gewesen, sondern hatte auch gleich einen Schlenker auf das angrenzende Feld gemacht, sich in Schafdünger gewälzt und anschließend im Graben gesuhlt — oder umgekehrt.

Da ich die beiden letzten Liegestütze nicht machen konnte, weil Weffi sich den Rücken an meiner Brust rubbelte, ging ich zur Kerze über und versuchte mit dem nötigen Geächze, meinen Körper möglichst steil aufwärts zu stemmen. Cocki legte sich aus Sympathie direkt neben mich auf den Rücken, Gesicht an Gesicht, Weffi kroch gleich hinter meinen Rücken, so daß ich die Beine nicht mehr herunterlassen konnte. Purzelbaum hintenüber? Dann landete ich im Bücherschrank. Also seitwärts umfallen lassen! Dabei schlug ich mit den Füßen auf den Schreibtischrand, und der Federputzer mit den zweihundert Glaskügelchen fiel zum zweitenmal um. Als mein Schmerzgewimmer über die Berührung mit der Schreibtischkante abgeklungen war, sammelte ich mit buddhistischer Selbstdisziplin die zweihundert Kügelchen wieder auf. Dann hielt ich dem Federputzer eine Ansprache: »Jetzt steck’ ich dich weg, du dämliches Luder! Wozu stehst du eigentlich auf meinem Schreibtisch? Wer putzt sich heutzutage noch die Feder in Glaskügelchen? Kein Mensch! Also weg mit dir!«

Als ich zum Bücherschrank ging, um das Urteil zu vollstrecken, mußte ich erst Weffi abschütteln, der meinen großen Zeh durchkaute.

Weff-weff-weff sprang er um mich herum, dann auf den Dicken zu und brüllte ihm in die Riesenohren. Cocki schloß betäubt die Augen, seufzte, stand auf und watschelte hinaus. Frauchen erschien in der Tür: »Was ist denn bloß für ‘n Krawall hier? Nicht mal ausschlafen kann man!«

»Es ist dreiviertel neun«, sagte ich.

»Dann würde ich mich anziehen an deiner Stelle.«

Ich unterdrückte eine ganze Menge von Bemerkungen und ging ins Bad. »Wie stinkt’s denn hier?« fragte sie hinter mir.

»Frag deinen Ältesten!«

Eine halbe Stunde später saßen wir unter der großen Linde im Garten beim Frühstück.

»Du wirst dir was holen in deinem dünnen Schlafrock!« sagte die Mama zu Frauchen. Keine Antwort.

»Eine Lungenentzündung mindestens«, taxierte die Mama. »Außerdem stehst du mit den bloßen Füßen im feuchten Gras, das gibt eine Nierenentzündung.«

Frauchen ließ die Zeitung sinken, sammelte einen Augenblick ihre Gedanken und sagte dann: »Du fütterst ja schon wieder den Dicken!«

Die Mama hatte geglaubt, es sehr geschickt zu machen, indem sie die Hand mit dem Butterbrot unter den Tisch hielt. »Nur so’n Häppchen!« sagte sie.

»Er wird die Fetträude kriegen«, meinte Frauchen. »Komm her, Cocki, setz dich zu mir!«

Der Löwe latschte mißmutig zu Frauchen. Sofort rückte Peter nach und machte Männchen vor der Mama. Weffi setzte sich neben ihn und übertraf ihn noch, indem er nicht nur Männchen machte, sondern auch mit beiden Vorderpfoten bittende Bewegungen ausführte.

»Sieh doch nur, wie er die Hände ringt!« sagte die Mama.

»Laß ihn ringen«, meinte Frauchen hinter der Zeitung. Die scharfen Augen der Familie aber sahen, wie sie hinter dieser Zeitung dem Dicken eine halbe Semmel in den Rachen schob.

»Aha!« machte die Familie und stopfte nun in hemmungsloser Vergeltung Peter und Weffi mit Butterbroten voll.

Frauchen ließ die Zeitung sinken: »Du solltest den Wagen fertigmachen, ich bin in fünf Minuten angezogen.«

Da ich wußte, daß ich demnach noch drei viertel Stunden Zeit hatte, schlenderte ich geruhsam zur Garage, roch unterwegs an der Rose, die neben der Eingangstür blühte, öffnete die Garagentür und sagte »Guten Morgen!« zu Muckelchen. >Muckelchen< — so hieß nämlich das Familienauto. Es war, als ich es vor vier Jahren kaufte, zehn Jahre alt. In diesen vier Jahren hatte ich alles getan, um die Spuren seines hohen Alters zu verwischen. Ich hatte Verdeck und Windschutzscheibe niedriger machen lassen, kleinere Räder gekauft, eine neue Lackierung, ein neues Steuerrad und einen neuen Motor spendiert. Auch hatte ich nach und nach Bremsbeläge, Batterie, Achsschenkelbolzen und die Holzteile der Karosserie erneuert und so allmählich das Geld für einen neuen Sechs-Zylinder in einen vierzehn Jahre alten Vier-Zylinder investiert.

Man mußte sehr vorsichtig mit Muckelchen sein. Ewig fehlte ihm was, und wenn wirklich mal alles in Ordnung war, dann tat es so, als ob ihm was fehle. Wenn man dann nicht darauf achtete, gab es die Sache von selber auf. Vor allem reagierte es unfehlbar, sofort und ausgesprochen boshaft, wenn man mal einen anderen Wagen in seiner Gegenwart lobte oder gar im Gespräch die Anschaffung eines neuen erwog. Dann konnte man sicher sein, daß einem Muckelchen in der nächsten Stunde eine Panne hinlegte oder so über einen Stein fuhr, daß einem das Kinn aufs Steuerrad schlug. Wir sprachen deshalb nur lobend über es, wenn wir in seiner Nähe waren.

Auch heute, in Gedanken an die Wichtigkeit der bevorstehenden Fahrt, war ich — während ich Wasser und öl kontrollierte — voll kriecherischer Freundlichkeit.

»Schön bist du, mein Äffchen«, sagte ich. »So schön sauber dein Ölehen! Herrchen hat dir ja auch so einen feinen Seitenspiegel geschenkt, nicht wahr? Ja, du bist das Beste! Nicht für ‘n Cadillac würde ich dich hergeben! Augenblicklich hat Herrchen zwar kein Geld, aber wenn Herrchen wieder Geld hat, weißt du, dann kauft er dir den schönsten Nebelscheinwerfer, der wirst du wohl ‘raus, du Ungeheuer!«

Das bezog sich auf Cocki, der gerade mit einem seiner Katzensprünge (Springer-Cocker!) das offene Wagenfenster enterte und. dabei den ganzen Türrahmen zerkratzte. Ich packte ihn beim

Kragen: »Was bildest du dir denn ein, Kerl? Wenn Frauchen ihre neue Stellung antritt und nach Schafköteln riecht — he?« Er watschelte weg, wobei noch sein Hinterteil Verachtung ausdrückte.

Dafür war Weffi, ehe ich mich umdrehen konnte, mit einem federnden Sprung auf dem Vordersitz, den Ball in der Schnauze, die Greta-Garbo-Wimpern halb herabgelassen: »Bitte, Chauffeur, fahren Sie mich hinaus!«

Er fuhr hinaus, aber durch die Wagentür, und kriegte auch noch seinen eigenen Ball auf den Hintern gebrannt.

Da war mir doch wirklich wieder die ganze Hundeschleppe gefolgt. Wo war denn Peter? Er saß am Garageneingang, machte Männchen und brachte es fertig, ganz besonders dürftig und bemitleidenswert auszusehen. Ich kniete mich vor ihn: »Es geht doch nicht, Kerlchen, heute nicht!« — und zu den beiden anderen, die sich durch den Gartendschungel schon wieder heranarbeiteten: »Nehmt euch ein Beispiel an Peterchen, der ist immer bescheiden!«

Ich putzte die Polster, drehte die Scheiben hoch, fuhr den Wagen vors Haus. Dann ging ich hinein, setzte mich ins Gesellschaftszimmer und nahm mir ein beruhigendes Buch vor. Es hat keinen Zweck, Frauen, die sich für eine wichtige Gelegenheit anziehen, zu drängen. Der Erfolg ist nur, daß sie den passenden zweiten Strumpf nicht finden, den Puder verschütten und sich einen Nagel abbrechen, der dann erst wieder zurechtgefeilt werden muß. Am besten macht man’s, indem man die altchinesische Methode des Nichthandelns befolgt. Ich tat es und hatte die Genugtuung, nach einer weiteren halben Stunde eine vertraute Stimme zu hören: »Wo ist er denn jetzt wieder? Ich stehe hier die ganze Zeit angezogen und warte und...«

Ich trat aus der Tür: »Hier bin ich, dein Lohengrin! Der Schwan ist vorgefahren. Nichts vergessen?«

»Natürlich nicht. Los, es ist die höchste Zeit.«

Sie hatte tatsächlich nur Handtasche und Schirm vergessen, und nach weiteren zehn Minuten fuhren wir wirklich los.

»Es ist dir doch recht«, sagte ich, auf die Ausfallstraße einbiegend, »daß wir die Hunde nicht mitgenommen haben?«

»Natürlich, sie machen uns heute nur nervös.«

In diesem Augenblick fühlte ich an meinem Gesicht eine struppig-feuchte Berührung und einen vertrauten Geruch.

»Peter!« sagte meine Gefährtin im gleichen Augenblick.

Ich bremste. Ja, da saß er, auf dem Hintersitz aufgebaut, die dünnen Pfoten auf den Lehnen des Vordersitzes, die großen Augen geradeaus gerichtet, als wolle er sagen: »Na, wollt ihr nicht weiterfahren, ich denke, ihr habt’s so eilig?«

»Ja, wie bist du denn ‘reingekommen?« fragte ich fassungslos.

»Hahaha«, lachte Frauchen, »ohne Hunde heute!«

»Wahrscheinlich ist er ‘reingesaust, als du zum zweitenmal zurückliefst und den Schirm holtest.«

»Sollte ich vielleicht ohne Schirm fahren, es fängt doch schon an zu regnen!«

Ich hätte darauf einiges zu erwidern gehabt, fuhr aber statt dessen weiter. Peter knabberte mich am Ohr, ich langte nach hinten und kraulte sein Köpfchen. Er nahm das als Aufforderung, um auf Frauchens Schoß zu springen. Dort saß er mit langem Hals, dauernd den Sitz seiner dürftigen eisgrauen Hinterschenkel wechselnd, die Augen weit aufgerissen.

Warum fuhr er eigentlich mit? Im Gegensatz zu den beiden anderen fuhr er nämlich nicht gern. Manchmal winselte er während langer Strecken leise vor sich hin. Warum also? Aus Pflichtgefühl, um uns zu bewachen? Oder nur, weil er uns den anderen nicht gönnte?

Während wir uns dem Stadtinnern näherten, wanderten meine Gedanken fort, meine Phantasie entzündete sich an der Möglichkeit eines Erfolges und schlug schließlich wilde Wellen. Wenn meine Gefährtin wirklich die Stellung und wenn ich wirklich eine Atempause dadurch bekam und wenn das neue Buch dann angenommen wurde und wenn ich viel Geld dafür bekam — bekam — bekam — bekam — wenn — wenn — wenn dann würde ich ihr einen neuen Wagen kaufen, würde ihn heimlich früh am Morgen Vorfahren und ihr dann einfach so die Schlüssel auf den Frühstückstisch werfen: »Fahr gefälligst deine Karre weg, sie versperrt die Einfahrt!«

»Rechts ‘rum und dann halten!« sagte Frauchen.

Wie? — Ach so, wir waren da.

Sie blieb einen Moment sitzen, holte tief Atem, verfrachtete dann Peterchen auf dem Hintersitz, lächelte mir etwas mühsam zu, stieg aus und warf — peng! — die Tür zu. Und — peng! — hatte ich die Fensterkurbel auf dem Schoß.

»Jetzt gib nicht so an, Muckelchen«, sagte ich wütend, »allmählich geht mir das auf die Nerven, verstehst du? Neuerdings darf man wohl schon nicht mehr denken, was? Na ja — weine nicht — wir behalten dich, selbst wenn...«

Hier trat ich endgültig meiner Phantasie in die Bremsen. Du lieber Himmel — es war doch wirklich noch nicht soweit! Ich saß da auf der Straße, vor einem Geschäft, in dem meine Gefährtin eine Stellung suchte, in einem Wagen, dessen Reparaturen ich vielleicht bald nicht mehr bezahlen konnte, und mit einem von drei Hunden, für die ich dann keine Heimat haben würde.

Ich starrte auf die Ladentür, die sich hinter Frauchen geschlossen hatte. Wenn sie nun keinen Erfolg hatte? Vielleicht war das Ganze nur so ein Gerede unter Frauen? So weit war ich also schon gesunken, daß ich von Weibergerede abhängig war!

Plötzlich fuhr mir etwas Heißes, Feuchtes über den Nacken, während zwei dürftig behaarte Beine meinen Hals von hinten umarmten. Es schien mir, als schiebe eine große Hand alle meine Kümmernisse weit weg, daß sie über den Horizont kippten und irgendwo dort hinten verschwanden.

Ich nahm seine Arme vorsichtig von meinen Schultern, drehte mich um, noch immer seine Pfötchen haltend, und sah ihn mir an, wie er da auf dem Rückpolster aufrecht hockte. Ein kräftiger, schlanker Hund von Pudelgröße, die Figur schön, muskulös, ohne jedes Fett, selbst in der Ruhe die Schnelligkeit des Pfeils ahnen lassend. Nur die äußere Ausstattung seines Fahrgestells war dürftig. Die silbergrauen Pluderhöschen um die eisenharten Schenkel waren aufs äußerste knapp bemessen. Der Bauch schimmerte kahl, und unter den Vorderarmen hatte man die Haare überhaupt gespart.

»Mein Fliegenbein«, sagte ich gerührt, »mein Fünfzig-Pfennig-Hündchen!«

Er wackelte im Sitzen mit dem Schwanz, und selbst der Schwanz brachte es fertig, dürftig auszusehen, als sei er sich bewußt, daß er nur eine Mission habe: anzuzeigen, wo bei diesem Hund hinten war.

Das Gesicht aber, das mich jetzt anlachte, dieses Gesicht ließ alles andere vergessen. Dieser Zusammenklang des schmutzigroten Ziegenbartes mit dem schwarzen Pigment des Gaumens, den schneeweißen Haifischzähnen und der Zunge, die dunkelrot zur Seite heraushing, war so grotesk, daß es schon wieder schön wirkte. Dazu das rußschwarze Näschen und die ulkige silbergraue Stirnlocke, die einzige, die er von der mütterlichen Pudelseite her zustande gebracht hatte. Was aber war das alles gegen seine Augen! Sie konnten traurig blicken wie die Augen eines jüdischen Priesters, der den Untergang Jerusalems sieht, konnten Teufelsaugen voll grausamer Wildheit sein und konnten auch über einen hinweg in visionäre Weiten starren, wo die Elementarwesen, die noch kein Mensch mit leiblichen Augen sah, im Strom der Kräfte auf und nieder steigen. Sie konnten aber auch — wie jetzt — zwei Sonnen sein, die mich voll brennender, unbändiger Liebe anstarrten.

Ich warf einen kurzen Blick auf die noch immer geschlossene Ladentür und den Strom der fremden Menschen, der draußen vorüberfloß. Dann sagte ich: »Hopp!«, und eine Sekunde später saß Peter auf meinem Schoß. Ich nahm sein Köpfchen an meine Brust und streichelte den Rücken, der sich wohlig unter meiner Hand verzog:

»Ach, mein kleines Äffchen«, sagte ich, »weißt du noch, als Frauchen dich damals brachte, mitten im Winter? Nicht größer als eine Ratte warst du damals, und der kleine Löwe wußte zunächst gar nicht, was er mit dir anfangen sollte. Bis dahin war er Alleinherrscher gewesen, und nun kam da so ein kleines, mauzendes Etwas auf ihn zugewackelt und suchte in seinen Bauchzotteln nach den mütterlichen Milchquellen. Welch lächerliche Situation für einen Diktator! Und weißt du noch, die erste Nacht mit ihm in der Küche? Die halbe Nacht ging es wüst da drinnen zu. Alle miteinander, die Mama, Mathilde, Frauchen und ich, kamen in die Küche und knipsten das Licht an, um zu sehen, ob noch etwas von dir übrig sei. Cocki lag auf der Seite, du lagst auf seinem Bauch, und rundherum waren Dutzende von Pfützen, die du angelegt hattest. >Luftaufnahme von Finnland!< sagte ich und schloß leise die Tür.

Und dann, später, zeigte dir Cocki, wie man das Bein hebt und daß man sich seine Würstchen und Seen nicht für die Wohnung aufhebt und nicht einmal für den Garten, sondern sie draußen außerhalb des Gitters erledigt. Eines Tages machtest du mit Herrchen den ersten Spaziergang. Du warst noch immer nicht mehr als ein kleiner Punkt, und die Leute lachten, wenn sie unseren Vorbeimarsch sahen. Herrchen wollte ihnen wenigstens mit deiner Folgsamkeit imponieren, aber als er pfiff, ranntest du weg. Auch das hatte dir Cocki beigebracht. Ich möchte bloß wissen, was er dir damals erzählt hat. Wahrscheinlich: >Wenn der lange Lulatsch diesen komischen Laut ausstößt, kümmere dich nicht darum. Er ist ‘n ganz netter Kerl, aber er hat manchmal so blödsinnige Ideen: Bei Fuß gehen oder Vorsicht, Auto, du mußt das ignorieren, er kann nichts dafür.<

Für Cocki hattest und hast du noch heute jenen ganz besonderen Blick, den du keinem von uns Menschen schenkst. Warum? Was ist das in dir? Die große Liebe? Das Schicksal? Beides vielleicht. Ach, Peterle, wir leben doch nun so eng miteinander, und was wissen wir im Grunde voneinander? Manchmal kommt’s mir vor, als seist du ein Stück von mir, und manchmal wieder, als lebten wir auf ganz verschiedenen Planeten.

Aber du hast dich nie in deiner Liebe zum Dicken beirren lassen. Wenn ihr auch nur ein paar Stunden voneinander getrennt seid, dann ist es für dich, als sei die Sonne untergegangen, und wenn ihr euch dann wiedertrefft, fällst du ihm um den Hals, als wäret ihr Jahre getrennt gewesen. Siehst du denn gar nicht das unverschämte Gesicht dieses Kerls, diese gespielte Gleichgültigkeit, mit der er deine Liebkosungen hinnimmt?«

Gespielt? Ja, sie ist gespielt, diese Gleichgültigkeit! Wenn ich’s mir jetzt überlege, weiß ich es ganz genau. Er liebt dich auch, wenn auch ganz anders, auf Diktatorenweise. Wenn er nach Hause kommt, und du bist mal nicht da, dann solltest du die gefurchte Stirn sehen, mit der er um sich blickt, als wollte er sagen: »Wo ist er denn, der Kerl, zum Donnerwetter!« Er watschelt durch alle Zimmer und in alle Gartenecken und sucht dich, und wenn du dann kommst und ihm um den Hals fällst und ihm die Ohren leckst und dich unter seinem Hals durchwindest und dich vor ihm niederwirfst und ihm deinen kahlen Bauch zeigst, dann hat er etwas in seinen Löwenaugen, etwas, das er gleich wieder versteckt, damit du nur ja nicht merkst, wie sehr auch sein Herz an dir hängt. Aber du merkst es natürlich. Und vielleicht ist das das Geheimnis: Die große Liebe. Vielleicht, daß ihr so das Gebot Gottes mehr erfüllt als wir Menschen, die wir eure Götter sind.

Während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, streichelte ich mechanisch Peterles Rücken. Nach einer Weile drehte er sich auf meinem Schoß um, steckte den Kopf zwischen die Pfoten und begann selig zu schmatzen. Meine Gedanken glitten allmählich von ihm ab und meinem neuen Werk zu. Plötzlich aber richtete er sich steil auf und versetzte mir einen stilechten Kinnhaken, daß ich schon dachte, ich hätte einen meiner wackligen Backenzähne auf der Zunge. Dann fuhr er keifend gegen die Scheibe. Was war denn los? Ach so, ein kleiner Junge war am Wagen stehengeblieben und hatte die Klinke angefaßt.

Ich betrachtete Peter halb erstaunt, halb amüsiert. So war er doch sonst nicht? Das tat doch nur Cocki! Und da, als er mich mit so einem ganz erwachsenen Blick voller Verantwortungsglück ansah, verstand ich ihn: Er war endlich einmal allein mit mir, der Alleinhund, der mit niemandem zu teilen brauchte. Ja, wirklich, solange ich zurückdenken konnte, hatte er kaum zwei-, dreimal einen Menschen für sich allein gehabt. Nun genoß er es, nun schwelgte er. Jetzt war er der Boß und für mich und mein Eigentum verantwortlich. Jetzt mußte er mir alle anderen ersetzen, vor allem Cocki. Er mußte mich bewachen, verteidigen und trösten. Ach, er hatte ja plötzlich so unheimlich vieles und Wichtiges zu tun! Und das mindeste, was ich von mir aus tun konnte, war, ihn dabei ernst zu nehmen: »Ja, ja, Peter«, sagte ich (ganz ernst >Peter<, nicht >Fliegenbein< oder >Affenauge< oder so was Ähnliches), »paß schön auf!«

Er war so gerührt, daß er mir die Pfote reichte, sprang dann sofort auf und machte noch einmal die Runde im Wagen. Glücklicherweise entdeckte er auch einen im Passantenstrom vorbeitrottenden Schäferhund, den er heftig zurechtweisen konnte. Der Schäferhund blieb stehen, schaute auf und stellte ein Ohr nach vorn. Peter erklärte ihm ungefähr: »Das hier ist unser Wagen, verstehst du, du dickes, vollgefressenes, albernes Riesenmöbel? Und wenn du nicht bald weitergehst, springe ich aus dem Fenster und reiße dir den Schwanz ab und das Ohr und sonst noch alles, was um deinen dicken Bauch herumhängt!«

Es gibt unter Hunden so etwas wie einen Ehrenkodex des Besitzes. Man versucht sehr selten, dem anderen sein Eigentum streitig zu machen, ob es sich nun um Haus, Garten, Schlafdecke oder Freßnapf handelt oder auch um das eigene Auto. So drehte denn der Schäferhund das Ohr wieder nach hinten und trottete mit hängender Rute weiter. Nur mit einem kurzen Blick schaute er auf das Wagenfenster zurück, hinter dem der rote Ziegenbart auf und nieder fuhr: »Ja, ja, weiß schon, reg dich nicht auf, Hanswurst!«

Die Ladentür! Da war sie — Frauchen! Peter hatte sie auch gleich entdeckt und schnellte hoch. Wir starrten ihr beide mit angehaltenem Atem entgegen. Was machte sie für ein Gesicht? Auf jeden Fall war es ernst. Aber nicht niedergeschlagen. Mein Herz klopfte. Als sie nach der Türklinke griff, lächelte sie mir zu.

»Was ist?« Meine eigene Stimme kam mir fremd vor.

»Alles in Ordnung!«

»Wann fängst du an?«

»Morgen. Grüß dich, mein Peterle! Denke mal, du brauchst nicht aus deinem Häuschen und aus deinem Garten. Du kannst weiter den Igel anbellen und auf der Schwelle liegen und im Frühling, wenn es wieder Pusteblumen gibt, so ganz vorsichtig zwischen ihnen liegen, daß keine von ihnen eine einzige Locke verliert.«

»Dann fahr’ ich uns nach Haus.«

»Ja, bitte.«

Sie hob Peter nach hinten, wobei er ihr schnell die Hand leckte, und setzte sich neben mich. Er baute sich hinter uns so auf, daß er zwischen unseren Köpfen nach vorn und gleichzeitig auch aus beiden Seitenfenstern sehen konnte. Ich fuhr an.

Wir fuhren schweigend, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Also — die Atempause. Ich würde sie ausnutzen, weiß Gott, ich würde es! Arbeiten, arbeiten und noch mal arbeiten, bis ich den Laden wieder auf ebenem Kiel hatte.

Langsam ziehen die Geschäfte und der Menschenstrom der Hauptstraße an uns vorbei. Die Gesichter sind mir nun nicht mehr fremd und feindselig. Das Tageslicht scheint heller zu sein.

Da schreit Peter auf. Es ist ein wilder, stöhnender Laut äußerster Todesnot, wie ihn ein Hund nur ausstößt, wenn er in den Fängen eines stärkeren Gegners zu verenden droht. Ich werfe den Kopf nach links, und da sehe ich ihn auch, den Lastzug, der aus der Nebenstraße auf uns zurast — riesenhoch, donnernd, mit einem hin und her schlagenden Anhänger dran. So einfach nach dem Prinzip: Ich bin der Dickere, der andere wird schon bremsen.

Irgend etwas in mir, das schneller ist als jeder Gedanke, übernimmt des Kommando und läßt mich das Steuer nach links herumreißen: Auf Gegenkurs gehen, damit er uns nicht in der Seite faßt! Vielleicht kommen wir so noch aneinander vorbei. Jetzt haut auch der Große die Bremsen ‘rein, meine Gefährtin schreit auf, ich fühle ihre Hand, die sich in meine Schulter krallt. Als sei mein Auge plötzlich auf Zeitlupentempo geschaltet, sehe ich, wie meine Kühlerfigur sich in der Schwenkung an den riesigen Vorderrädern des Lasters vorbeidreht. Das erste ist vorüber. Wir stehen schon ganz schräg — zweites Riesenrad vorbei — eine Hundertstelsekunde lang atme ich auf: ich liege jetzt tatsächlich auf Gegenkurs. Aber da kommt der Anhänger, er schleudert auf dem nassen Pflaster und rast von rechts auf uns zu wie eine Wand — ich drehe verzweifelt weiter, stehe nun schon schräg rückwärts — erstes Anhängerrad vorbei — aber da — da — Krach! Es schmettert rechts neben mir im Wagen. Ich spüre einen Schlag gegen die Brust, einen Schmerz im Knie, auch mein Kopf stößt irgendwo an. Dann ist der Spuk vorbei. Wir stehen. Pause. Einen Moment bleibe ich wie erstarrt und stiere nur dumpf auf das Stück des Steuerrades in meiner Hand. Ich lebe! Erstaunlicherweise lebe ich. Meine Gefährtin! Ich lasse das zerbrochene Steuerrad fallen und drehe mich zu ihr um. Gerade sinkt sie neben mir zusammen. Ihr Gesicht ist ganz klein und gelb. Ein großer Glassplitter, wie ein Dolch, steckt in ihrer Wange, kippt dann langsam nach vorn und gleitet über ihre Schulter aufs Polster. Ein Strom von Blut schießt hinterher. Auch aus ihrem Mundwinkel fließt Blut, und auch die rechte Hand, die lahm im Schoß liegt, ist blutig. Tot? Entsetzlicher Traum! Wann wache ich auf?

Da bringt mich der Schmerz im Knie wieder zu mir. Ringsherum Geschrei und nun viele Gesichter. Ich werfe mich mit der Schulter gegen die Tür. Sie klemmt, aber ich stemme sie auf. Etwas Schwarzes schießt einen Moment über meine Schulter weg an mir vorbei: Peter! Ihm ist nichts passiert. Hände packen mich am Arm, unter den Schultern. Ich stehe draußen zwischen vielen Menschen und wanke. Mir wird schlecht, grüne Nebel — aber ich drücke sie weg. Dann humple ich um den Wagen herum. Man hat die rechte Tür, die nur noch lose zerbrochen in den Angeln hängt, schon aufgerissen. Ich sehe, wie meine Gefährtin gleich einer Puppe, einer fürchterlichen Marionette herauskippt. Man faßt sie unter den Armen. »Vorsicht!« schreit jemand. »Nicht anrühren!« Ganz langsam läßt man sie auf das Pflaster gleiten, das voller Glasscherben und Holzsplitter liegt. Da schlägt sie die Augen wieder auf. Sie will mit der Hand nach mir greifen, aber sie kann es nicht. Nur die Finger bewegen sich ein bißchen. Ihre Lippen sind weiß bis auf das Blut, das daran herunterläuft. Sie flüstert: »Nicht hinlegen — ich will stehen!« Dann sinkt sie wieder in sich zusammen.

Polizeiuniformen. Wo ist denn der Lastzug? — Ach, da hinten, weit hinten in einer Nebenstraße. — Aber das ist ja auch alles egal. Ich beuge mich herunter und helfe, sie auf die Beine zu stellen. Sie reißt sich mit übermenschlicher Anstrengung zusammen und bleibt so eine Weile, von vielen Händen gehalten und langsam hin und her schwankend. Ihr Kleid hängt in Fetzen. »Mein Hut — meine Handtasche«, murmelt sie verwirrt. Jetzt klingelt es, die Menschenhaufen weichen zur Seite, Bremsenquietschen, Ambulanz — und jetzt eine Sirene — Unfallkommando.

»Gleich um die Ecke ist das Krankenhaus!« sagt jemand. Wieder grüne Nebel.

Als ich zu mir komme, stehe ich in einem Raum mit gekachelten Wänden und glitzernden Instrumenten. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Schwestern und Ärzte mit Tüchern vor dem Mund, Operationstisch, ein dunkles Bündel drauf. Braunes Haar, blutüberronnen. Eine Hand hängt herunter, wird von einer Schwester wieder heraufgehoben, festgehalten. Etwas wird an diesem Bündel gemacht, es bäumt sich auf, stöhnt.

»Was ist denn mit Ihnen?« Das ist ein anderer Arzt, ein junges gebräuntes Gesicht, schwarzes Kraushaar.

»Nichts — nur das Knie — aber nicht viel — was ist denn...«

Das Gesicht des Arztes ist sehr ernst: »War sie ohnmächtig?«

»Ich glaube — einen Augenblick — aber was ist...«

»Hat sie sich übergeben?«

»Ich weiß nicht — nein — aber...«

»Wir werden sehen! Beruhigen Sie sich. Hier, trinken Sie mal!« Er reicht mir ein Gläschen mit einer milchigen Flüssigkeit, beobachtet mich, während ich schlucke. Mir wird etwas klarer. Das Bündel drüben ist ganz still. Der Arzt, der sich darüberbeugt, hat die Hand ausgestreckt, und eine der Schwestern steckt ihm etwas hinein.

»Wenn Sie sich dann danach fühlen«, sagt der junge Arzt zu mir, »gehen Sie lieber ‘raus zum Wagen. Eine Schwester geht mit Ihnen und bringt Sie wieder zurück. Man braucht Sie da draußen.«

Zwischendurch setzt es immer für Sekunden bei mir aus. Da gehe ich schon die Stufen hinunter auf die Straße. Eine Hand ist an meinem Arm, eine Schwester, eine kleine dicke Blonde. Sie hat freundliche Augen und sieht entschlossen aus. »So, noch eine Stufe!« sagt sie.

Menschen — es sind noch viel mehr Menschen geworden, die halbe Straße voll, so weit man sehen kann. Wer spricht da mit mir? — Ach so, ein Polizist.

Die Menschen weichen zur Seite, einen Moment sehe ich Muckelchen. Was von ihm übrig ist. Ein zerschlagenes, schauerliches Wrack, eine verbeulte Blechschachtel mit Blutflecken. Es hat das rechte Vorderrad unter dem Bauch, die Motorhaube ist zusammengeknüllt, als habe eine Riesenfaust hineingehauen. Da ist ein grüner Wagen mit blauen Scheinwerfern und Milchglasscheiben. Man hilft mir zwei Stufen hinauf. Drinnen ist ein richtiger Schreibtisch und ein Polizeibeamter dahinter. Er hilft seinem Kollegen, mich in einen Stuhl zu setzen. Ich soll — so gut es geht — erzählen, wie es kam. Ich starre ihn nur an. Da stellt er Fragen. Ich antworte mechanisch. Allmählich komme ich zu mir. Es tut mir wohl, wieder zur Sachlichkeit gezwungen zu werden. Ein Dritter im Hintergrund rattert auf der Schreibmaschine. Dann schiebt man mir ein Blatt Papier hin: »Bitte unterschreiben!« Ich tue es.

»Besser ist es, Sie stellen auch gleich Strafantrag gegen den schuldigen Fahrer!« sagt der Wachtmeister.

Ich zögere. »Ich mache so was nicht gem.«

»Er hatte zwanzig Meter Bremsspur«, sagt der Beamte, »wahrscheinlich war er auch betrunken. Es ist besser, wenn Sie unterschreiben, wegen der Versicherung!«

Ich unterschreibe. Dann fällt mir etwas ein: »Wo ist Peter?«

»Wer?«

»Peter — ein Hund — ein kleiner schwarzer Hund.«

Der Beamte starrt mich besorgt an und wechselt einen kurzen Blick mit seinem Kollegen: »Es ist besser, Sie lassen sich auch untersuchen!«

Dann bin ich wieder in dem Operationssaal. Das Bündel sitzt jetzt aufrecht, der Kopf ist ein dickes weißes Paket. Nur die Augen schauen heraus, das eine ist ganz zugeschwollen, nur noch ein Schlitz ist sichtbar. Eine Schwester steckt ihr das zerfetzte Kleid mit Sicherheitsnadeln zusammen. Frauchens Hand kommt auf mich zugekrochen. »Laß mich nicht hier!« flüstert es aus dem Verband. »Ich war doch nicht ohnmächtig — laß mich nicht hier —, ich habe mich auch nicht übergeben, nicht wahr? Sie denken, es ist Schädelbruch, aber ich habe mich doch nicht übergeben, laß mich nicht hier.« Die geflüsterten, kaum verständlichen Worte schnurren herunter wie ein Uhrwerk, immer wieder von neuem. Ich sehe mich nach dem Arzt um: »Sie hat solche Angst vor dem Krankenhaus. Geht es nicht, daß wir sie heimbringen, Doktor?«

Er zaudert, dann zuckt er die Schultern: »Auf Ihre Verantwortung!«

»Dann lassen Sie doch bitte ein Taxi rufen!«

»Na schön, aber derweilen werden wir Ihr Knie verbinden.«

Ich sehe an mir herunter, das linke Hosenbein ist zerfetzt, das Knie schaut heraus und ist blutig. Auch mein Hemd ist auf der Brust zerrissen. »Was ist denn das?« fragt der Arzt, während er das Knie verbindet.

»Ich weiß nicht — vielleicht die Steuersäule.« Man betastet mir das Brustbein. »Gebrochen ist nichts.«

»Nein, sicher nicht«, sage ich hastig, »ein blauer Fleck wahrscheinlich nur.« Ich will weg hier, heraus hier. — Wo ist Peter? Ich traue mich nicht noch einmal nach ihm zu fragen, sonst halten mich vielleicht auch die hier für verrückt.

Dann wieder draußen. Es hat aufgehört zu sprühen, noch immer viele Menschen. Auf der anderen Straßenseite flutet wieder der Verkehr. Auf dieser hier ziehen sie jetzt Kreidestriche und fotografieren. Ein Taxi. Während es sich mit uns durch die Menge zwängt, kommen wir an dem Lastwagen vorbei. Der Fahrer steht zwischen zwei Polizisten und gestikuliert. Meine Gefährtin lehnt schwer an meiner Schulter. Der verbundene Kopf ist nach vorn gesunken.

Dann das Haus. Ein Wagen steht davor, unser Hausarzt, Dr. Nebelthau. Man hat wohl schon vom Krankenhaus aus nach ihm telefoniert. Mama und Mathilde am Zaun. Menschen aus der Nachbarschaft. Sie starren uns an. Die Mama ist weiß wie eine Wand und hat die Hand vor den Mund geschlagen. Jetzt ist sie bei uns, während man Frauchen aus dem Wagen hilft.

»Mein Junge — und mein armes Kind —, ich dachte schon so etwas, als Peter kam.«

»Peter?«

»Ja, er kam vor ein paar Minuten und hat sich gleich verkrochen. Wir haben ihn aus dem Keller geholt.«

Peter! — Jetzt sind wir in Frauchens Schlafzimmer. Dr. Nebelthau ist ein dicker, gemütlicher Mann, ein weiser Mann. Seine Gegenwart tröstet mich merkwürdig.

Mathilde räumt gerade die blutigen Kleider weg. Sie weint. Der Arzt steht über das Bett gebeugt. Etwas drängt mich zur Seite, ist dann mit einem Satz auf der Steppdecke — Cocki! Er stöhnt wild auf, leckt Frauchen über die Bandage, dann fährt er herum und faucht zähnefletschend den Arzt an. Ich packe Cocki am Kragen, er strampelt und will auch mich beißen. Der Arzt dreht sich zu mir um: »Lassen Sie mich bitte allein!«

Er sieht besorgt aus, während er sein Stethoskop auspackt.

Wir schleichen uns aus dem Zimmer, ich noch immer mit Cocki auf dem Arm, der jetzt still geworden ist und nur noch winselt. Er hat den Kopf nach hinten gedreht und starrt auf die Tür von Frauchens Zimmer. Während ich die Treppe zum Erdgeschoß hinunterhumpele, streichele ich ihn: »Es ist ja nichts«, sage ich, »es ist ja nichts, mein Dickerchen! Es wird ja alles wieder gut!«

Dann stehe ich unten im großen Gesellschaftszimmer. Mein Knie brennt. Es fällt mir jetzt auch schwer, das Bein zu bewegen. Draußen ist heller Sonnenschein. Da blüht ja noch die große rote Rose am Eingang — jetzt ist sie wie ein Klumpen Blut. Vor dem Zaun stehen noch immer die Nachbarn und starren nach unseren Fenstern. Merkwürdig...

Jetzt wird mir aber doch wieder schlecht. Ich drehe mich um, lasse mich in einen Sessel fallen, Cocki rutscht aus meinen Armen und kratzt an der Tür.

Da sehe ich hinten auf dem Sofa etwas leuchten: Peterles Augen! Er liegt da, starrt mich an, zittert. Ich quäle mich noch einmal aus dem Sessel und setze mich neben ihn. Als ich ihn streichele, zittert er noch mehr. »Peterle«, höre ich mich sagen, »wie hast du denn bloß den Weg gefunden, Junge, mitten aus der Stadt bis hierher? Wie bist du bloß über die Dämme gekommen?«

Etwas kratzt an der Tür. Weffi. Die Tür wird von außen geöffnet. Mathildes Stimme sagt: »Na, geh hier ‘rein — und du bleibst schön drin, Cocki!«

Dann kommen, tip-tip-tip, Weffchens Krallen über das Parkett. Er sieht mich aus seinen stillen braunen Augen an und springt auf meinen Schoß. Da faucht ihn Peter an wie eine Natter, daß er verdutzt wieder herunterspringt. Peter kriecht auf meinen Schoß. Er »besitzt« mich im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist er mein Hund, durch das, was wir gemeinsam erlebten, mit mir noch inniger verbunden, und er scheint entschlossen, dieses Vorrecht so lange wie möglich zu verteidigen.

Dann knarren schwere Tritte die Treppe hinunter: Dr. Nebel-thau. Er setzt sich vor mich in den Sessel.

»Da rechts von Ihnen steht der Cognac«, sage ich zu ihm. Er nickt und gießt sich einen ein. Dann füllt er ein zweites Glas und bringt es mir herüber. »Sie können auch einen gebrauchen!«

»Was ist, Doktor?«

Er sieht an mir vorbei aus dem Fenster: »Tja — man muß sehen. Im ersten Augenblick kann man noch gar nichts sagen. Erst wenn der Schock abgeklungen ist.«

»Lebensgefahr? «

»Nein, das nicht, aber...«

»Ich hätte sie vielleicht nicht herbringen dürfen?«

»Doch, ich glaube, es war richtig. In der gewohnten Umgebung läßt der Schock am schnellsten nach. Ich habe ihr eine Spritze gegeben, sie wird bald schlafen.«

Dann, als Dr. Nebelthau gegangen ist, sitze ich wieder an ihrem Bett. Das Morphium beginnt schon zu wirken.

»Ich werde ein verstümmeltes Gesicht haben«, flüstert sie.

»Unsinn! Selbst wenn eine kleine Narbe bleibt — so was bringt man heute ohne weiteres weg.«

»Aber meine Stellung — ich werde meine Stellung nicht antreten können.«

»Das wird uns die Versicherung ersetzen. Du lebst, und es ist nichts Ernstes. Sei dankbar.«

Das Auge, das eine Auge ist ihr zugefallen, aber das Lid flattert, hebt sich wieder: »Was ist mit — Peterchen?«

»Er ist hier, nach Haus gelaufen!«

»Nach — Haus...«, ihre Stimme wird lallend: »Wie — konnte — er — denn — finden?« Sie schläft.

Etwas streicht an meinem Bein vorbei, Cocki. Er quetscht sich unter das Bett, dreht sich ächzend um, und dann kommt seine dicke Schnauze mit den Tatzen wieder zum Vorschein. Seine Augen sehen mich vorwurfsvoll an. So, als ob ich Schuld hätte. Aber ich habe doch keine Schuld, ich habe doch alles versucht!

Mit einemmal bin ich müde, entsetzlich müde. Es ist, als ob die Decke auf mich herunterkommt. Das Knie. — Ich schleiche in mein Zimmer, lasse mich auf die Couch fallen. Etwas kringelt sich auf meinen Füßen zusammen. Ach, Peterle! — Jemand tritt mir aufs Gesicht und wirft sich neben mir auf das Kissen: Weffi.

Aber ich habe doch keine Schuld. »Zwanzig Meter Bremsspur — wollen Sie nicht Strafantrag stellen?« Keine Schuld. Was wird nun?

Dann weiß ich nichts mehr.

Als ich wieder aufwache, ist draußen schon tiefe Dämmerung. Ich liege angezogen auf der Couch? Wieso denn, was war denn? Und nun kommt es über mich, als presse sich ein schwerer Stein auf mein Herz. Nach links drehen, links — links — geht denn das Steuer nicht weiter? — Erstes Rad — zweites Rad — Riesenrad — Peter schreit auf — und da — der Anhänger — der Glassplitter in Frauchens Gesicht, ganz langsam kippt er nach vorn — das rote Blut hinterher über das gelbe kleine Gesicht. Ich presse die Hände vor die Augen und fange mich wieder. Ich nehme die Hände wieder herunter und streichele die beiden Köpfchen, den weißen Kastenbart neben mir, der durch die Dämmerung des Zimmers schimmert, und die kleine Silberlocke dort in meinen Kniekehlen. Ein leises Geräusch rechts von mir, ich drehe mich um. Da sitzt die Mama an meinem Schreibtisch und legt sich in der halben Finsternis eine Patience.

»Mach doch das Licht an«, sage ich, »du wirst dir die Augen verderben.«

»Sparen«, sagt sie, »immer sparen.«

»Das hat jetzt doch keinen Zweck mehr, es ist eh schon egal.«

Ihre Hand mit einer Karte zwischen den Fingern bleibt in der Luft stehen: »Ist es so schlimm mit uns?«

»Ziemlich.«

Die Finger beginnen zu zittern, legen dann schnell die Karte hin.

»Möchtest du dich nicht ausziehen und zu Bett gehen?« fragt sie.

Ich sehe auf die offene Tür, die zu Frauchens Zimmer führt. »Hast du mal nachgeschaut?«

»Schläft noch. Geh nicht ‘rein, sonst blökt Cocki, er liegt noch immer unter ihrem Bett. Willst du nun schlafen? Dann mache ich dir die Couch zurecht.«

Schlafen! Plötzlich wird alles um mich herum zu eng: »Nein, ich will noch mal mit den Hunden ‘raus.«

»Das ist doch Unsinn, und mit deinem Bein vor allem.«

Aber ich bin schon aufgestanden. Der Verband am Knie ziept. Weffi verdreht die Augen und läßt ein halblautes Probe-Weff los. Ich packe ihn und hebe ihn hoch, damit er nicht weiter quäkt. Peterle ist schon an der Tür, er winkt mit dem Kopf. Nebenan ein Ächzen und Knarren. Cocki quält sich unter dem Bett vor. Da ist er auch schon.

Die Stufen tun meinem Knie lausig weh, so daß ich mich frage, ob es nicht wirklich Unsinn ist, noch mal hinauszugehen. Aber ich beiße die Zähne zusammen, angle mir den Stock der Mama aus dem Schirmständer und mache die Tür auf. Cocki und Peter schießen gegen die Gartenpforte. Mit einem halben Auge sehe ich, wie Mathilde mir aus dem Küchenfenster nachschaut.

Weffi strampelt wie wild, aber ich setze ihn erst draußen auf der Straße hin. Er rast den anderen nach, die schon an der Ecke mit ihrem Freund, dem Schäferhund Alf, hin und her toben. Peter scheint ja den Schock überwunden zu haben. Wenigstens er. Während ich ihnen langsam nachhinke, sehe ich mich um. Ich darf nichts von alledem hier versäumen: die Pappeln da neben der Kirche, die Rosen in den Gärten — nichts. Es wird ja sowieso bald alles vorbei sein, mit dem Haus, mit der Straße hier, mit unseren friedlichen Abendgängen. Und außerdem: jede Sekunde des Lebens sollte man genießen, auspressen bis zum letzten. Man sieht ja, wie schnell alles vorbei sein kann.

Ich bin die Straße hinuntergehinkt und stehe nun am Ende, wo das Feld beginnt. Die Getreidepuppen heben sich dunkel wie eine marschbereite schweigende Armee gegen den Himmel. Die Sonne ist schon versunken und hat ein Gewölbe schwerer Wolken in einem dunkelroten Brand hinterlassen, der schnell verglüht. Das Licht hier auf der Erde nimmt rasch ab, so daß ich meine drei auf dem Feld nur mit Mühe entdecken kann. Weffi gräbt anscheinend in einem Mauseloch, der Dicke bricht gerade aus einer Getreidepuppe, in der er herumgeschnüffelt hat, und Peterle steht ganz nah links von mir, die eine Pfote erhoben, und riecht in den Wind.

Nun ist am Himmel nur noch ein meergrüner Schein. Aus dem Wolkengeschiebe im Westen hat sich ein ungeheurer Gewitteramboß geformt, der schnell über unseren Köpfen heraufwächst. Ich starre ihn gebannt an und fühle, wie sich vor dieser Gewalt der Natur der Krampf in meiner Brust etwas löst. Das Wolkenmonstrum muß Tausende von Metern dick sein, denn sein höchster Gipfel leuchtet noch weiß mit einem ganz leichten rosa Schimmer. Jetzt wacht der Wind auf, ein böser Wind voll Elektrizität, der sich über das Feld hin anschleicht wie eine Katze. Nun springt er mit voller Kraft los, daß es mir den Atem verschlägt und die Büsche am Feldrand sich tief hintenüber legen. Alle drei Hunde sind plötzlich bei mir.

»Na, kommt«, sage ich.

Hinten über der Stadt beginnt es zu wetterleuchten. Weffi trabt als erster heim, der Dicke hinterher. Ich kann gerade noch erkennen, wie bei jedem Watschelschritt seine langen Ohren hin und her pendeln. Peter bleibt an meiner Seite, er sieht prüfend zu mir auf: »Na, geht’s schon etwas besser?«

Ich bleibe stehen, beuge mich zu ihm hinunter und streiche über sein Köpfchen: »Ja, geht schon, wir werden’s schon schaffen, Peterle!«

Oben hat die Mama meine Couch zurechtgemacht, ein Tablett mit Abendbrot steht auf dem Stuhl daneben. Ich schaue vorsichtig in Frauchens Zimmer. Die Mama hat die Nachttischlampe an die Erde gestellt. In ihrem halben Licht sehe ich den bandagierten Kopf. Sie schläft noch, murmelt mitunter vor sich hin. Es war also wirklich geschehen — kein böser Traum. Ich schließe die Tür, ziehe mich aus und werfe mich auf die Couch, ohne das Essen anzurühren. Ich verteile es unter die drei. Dann kriecht der Dicke auf meinen Schreibtischsessel, und die beiden anderen beziehen ihre Posten auf der Couch.

Lange liege ich bei ausgelöschtem Licht und starre in die Finsternis. Der Sturm tobt in den Bäumen, und manchmal stößt er seine Faust durchs Fenster, daß sich die Vorhänge blähen. Ich fühle bis in die letzte Zelle, wie sich da hoch über uns das Wetter aufbaut, gleich einer riesigen dunklen Welle, die sich jeden Augenblick überschlagen kann. Symbol meiner Situation, dieser Tag. Heute morgen noch schien alles gesichert und voller Hoffnung. Und jetzt — das Schiff sinkt. Ich darf mir darüber nichts vormachen.

Hui — war das ein Blitz! Für eine Sekunde stehen die Scheiben des Bücherschrankes im blauen Licht — zwei — drei — vier — und jetzt der Donner, gleich einer riesigen Eisenkugel durch einen gewundenen Schacht herunterrollend und gegen die Wände krachend. Das ganze Haus zittert.

Im nächsten Augenblick habe ich alle Hände voll zu tun. Weffi ist neben mir hochgefahren, steht mit zitternden Hosen und eingeklemmtem Schwanz und starrt gegen das Fenster. Ich knipse schnell das Licht an, damit er die Blitze nicht so sieht. Aber der nächste Einschlag fegt ihn auf den Teppich. Dort bleibt er hechelnd und schlotternd stehen. Der Dicke fällt mit einem Plumps aus dem Schreibtischsessel und kratzt an Frauchens Tür. Auch er zittert und hat den langen, dicken Zungenlappen schlaff aus dem Maul hängen. Die Mama erscheint:

»Was ist mit den Hunden, soll ich einen nehmen?«

»Hat keinen Zweck, Mamachen, ich werde schon mit ihnen fertig. Ich schlafe sowieso nicht.«

»Na, glaubst du, ich schlafe?«

»Natürlich nicht, natürlich nicht, aber jetzt geh und — schlaf weiter!«

Sie verzieht sich gekränkt.

Ich lächle hinter ihr her. Dann wandere ich, unter immer neuen Einschlägen, mit den beiden Angsthasen herum. Nirgends ist es sicher und finster genug, selbst im Heizungskeller nicht. Schließlich einige ich mich mit Cocki auf die leere Garage und mit Weffi auf den großen Stollenschrank unten im Gesellschaftszimmer. Dort kringelt er sich schlotternd auf Mamis alten Nählumpen. Ich decke ihn mit einer durchlöcherten Tischdecke zu. Die Schranktür lasse ich angelehnt, damit er wieder herauskann.

Als ich wieder nach oben komme, sitzt Peter im Schreibtischsessel und starrt aus dem Fenster. Er allein hat keine Furcht und folgt mit großen Geisteraugen den Blitzen. Das eine Ohr ist spitz aufgereckt, das andere ergeben-verbindlich weggeknuckelt. Wahrscheinlich für den Fall, daß seine Furchtlosigkeit höheren Orts doch übel vermerkt würde. —

Ich hebe ihn hoch und nehme ihn mit auf die Couch: »Mein Dunkelmännchen«, sage ich, »mein Jenseitsauge!«

3

In den folgenden Tagen wurde mir sehr schnell klar, daß der Pessimismus, die dunkle Schicksalsangst dieser Gewitternacht berechtigt waren. Der schleudernde Anhänger des Lastzuges hatte nicht nur das Muckelchen, sondern auch unser ganzes bisheriges Leben zertrümmert.

Frauchens Verletzungen waren schwerer als ursprünglich angenommen. Der dicke Dr. Nebelthau wurde zunehmend besorgter. Heimtückische Lähmungserscheinungen traten auf. Irgendwas war kaputt, an der Wirbelsäule oder gar am Kopf. Spezialisten wurden zugezogen, immer neue Röntgenaufnahmen, schmerzhafte Untersuchungen. Es war gar keine Rede mehr davon, daß sie in absehbarer Zeit ihre Stellung antreten konnte. Statt dessen zehrten Ärzte, Medikamente und Rechtsanwaltskosten an unseren Spargroschen. Nur mühsam und widerwillig ließ sich die gegnerische Versicherung das Allernotwendigste entreißen. Sie biß wütend um sich, schoß zurück mit einer ganzen Batterie gewiegter Anwälte, mit der Anforderung immer neuer Gutachten und Gegengutachten. Es war klar, daß ich das Haus nicht mehr halten konnte und mich in meinem Leben vollkommen umstellen mußte.

Der Gefährtin gegenüber mimte ich den Optimisten:

»Die Sache ist ganz einfach, du brauchst dich gar nicht aufzuregen. Du machst jetzt deine Badekur und bist für zwei Monate untergebracht, die die Versicherung bezahlt. Die Mama, Mathilde und ich lösen hier in aller Ruhe den Haushalt auf. Die Möbel werden im Speicher untergestellt, bis mein neues Buch angenommen ist. Die Mama und ich gehen aufs Dorf, irgendwohin, wo’s ganz billig ist. Es wird großartig. Ich freue mich schon drauf. Wenn ich mir vorstelle, daß ich morgens die Augen aufmache, und die Hähne krähen, die Ferkel grunzen, die Kühe muhen. Es riecht nach — nach — na, eben nach Land. Man frühstückt in einer richtigen Bauernstube mit frischen Eiern und Kuckucksuhr und zahmen Tauben auf der Stuhllehne. Dann geht man aufs Herzelhäuschen und liest dabei im Lokalblatt, daß in Hintertupfingen Bullenmarkt ist und der Alois Oberhuber in Wollershausen den ersten Preis im Schafkopfen gewonnen hat. Darauf geht man in den Kuhstall, die Schwalben fliegen ‘raus und ‘rein.«

»Die Schwalben sind bald fort«, sagte Frauchen, die derweil mit geschlossenen Augen auf der Couch lag. Ihr Gesicht ganz spitz und weiß, das einzig Rote darin die jetzt vernarbende Wunde. »Und was ist mit Mathilde?«

»Mathilde hat mir gestern selbst die Kündigung angeboten. Und weißt du, was sie mir sogar noch angeboten hat? Ihre Ersparnisse! Ich war so gerührt, daß ich beinahe geheult hätte. Na, ist das nicht sehr erfreulich, eine solche Treue? Sie war direkt beleidigt, als ich das Geld nicht nahm, es war ganz ernst gemeint. Sobald mein neues Buch angenommen ist, nehmen wir sie wieder!«

»Natürlich«, sagte Frauchen, »und was ist mit den Hunden?«

»Was mit den Hunden werden soll? Es wird urgemütlich, was sonst! Ich stelle es mir so vor: wenn jetzt der Winter kommt und es fällt Schnee — man sitzt hinter den Scheiben, womöglich gibt’s gar Eiszapfen, das Öfchen bullert, ich schreibe, die Mama strickt, die Hunde liegen ringsherum und schnarchen — tiefer Friede. Was meinst du, was mir da alles einfällt!«

»Kein Mensch nimmt dich mit drei Hunden«, sagte sie.

»Du meinst nicht?«

»Ich weiß es.«

Ich wußte es natürlich auch oder fürchtete es wenigstens. Aber wie sie es jetzt so mit dieser Bestimmtheit sagte, wurde mir doch etwas flau um die Magengrube, und einen Moment hatte ich Angst, daß mein Innenleben aus dem Leim gehen würde. Aber ich riß mich zusammen:

»Hm — na, dann lassen wir eben den einen von ihnen bei Gutknechts oder Wesselys. Die werden sich nach ihnen reißen. Jedesmal, wenn sie hier waren, haben sie doch gesagt, sie wollten sie mal haben, und wenn’s nur für ein paar Wochen wäre.«

Max Gutknecht machte von Zeit zu Zeit technische Erfindungen, ganz brauchbare sogar. Einmal war es ein neuartiges Antennenkabel für Fernseher, dann eine Autoantenne, die man nicht auszuziehen brauchte, oder ein Füllhalter mit besonders großem Reservoir. Durch meine Beziehungen zur Presse hatte ich ihm geholfen, so daß Besprechungen in jene Rubriken kamen, die »Technik von heute< oder »Wissen für alle< heißen. Er war ein kleines, schmales Männchen mit markantem Gesicht und dunklen, ziemlich harten Augen. Seine Frau Ottilie war ein riesiges Weib mit Doppelkinn, blaßblauen Augen, die vorstanden, und zwei sommersprossigen Oberschenkeln — Verzeihung, Oberarmen, die ihr rechts und links aus der Bluse hingen. Max und Ottilie waren seit Jahren mindestens einmal in der Woche bei uns zu Gast und hatten dabei unsere Hunde über alle Maßen bewundert. Cocki und Weffi waren ihnen denn auch nicht von der Pelle gewichen, zumal sich diese Gutknechtsche Bewunderung in zahlreichen Häppchen äußerte. Sobald sich Max hinsetzte, hatte er einen halben Löwen auf den Knien, manchmal auch eine Tatze im Gesicht, und eine dicke Flappe mit Katerbart versuchte jeden Happen abzufangen, bevor dieser in die Gutknechtsche Speiseöffnung eingefahren wurde.

»Schmeiß den aufdringlichen Kerl doch ‘runter, Max!« sagte ich. Aber da kam ich schön an!

»Wie kannst du so was sagen! Sieh doch diese Augen!«

»Ich sehe sie, aber er zerdrückt dir die ganze Hose und macht dein Jackett voller Haare.«

»Dafür gibt’s ja schließlich eine Bürste.«

Ich hatte die Schultern gezuckt, mich aber innerlich doch sehr gefreut. Menschen, die sich vor Hunden graulen, waren mir stets unsympathisch und charakterlich verdächtig gewesen. Max graulte sich nicht. Max war in Ordnung.

Weffi saß derweilen auf dem Schoß Ottiliens. Auf diesem Schoß aber gab’s auch was zu sitzen! Das war kein ungemütliches Gewackel wie auf meinen beiden Holzleisten, das war wie eine Roßhaarmatratze, aus einem Stück gearbeitet. Auf der ineinanderfließenden Doppelrundung der Ottilieschen Oberschenkel konnte er nicht nur unbesorgt seinen Fellpopo placieren, sondern sogar Männchen machen und die Hände ringen. Das rührte Ottilie jedesmal fast zu Tränen, und er wurde stürmisch an ihren gewaltigen Busen gepreßt.

»Ein Zauberwesen!« sagte sie mit ihrer Baßstimme und hängte die Augen noch weiter heraus: »So etwas müßten wir haben.«

»Gewiß, gewiß, Kind, aber wenn — dann Cocki! Übrigens, Hans, du kennst doch den Redakteur von der >Technischen Umschau<.«

Nur Peter hielt sich von den Gutknechts fern. Er wich ihren Händen elegant, aber entschieden aus. »Er ist immer so still«, sagte Ottilie, »ist er krank?«

»Ach wo«, meinte Frauchen, »er ist nur sehr eigenartig, immer für sich, schließt sich sehr schwer an.«

Max drehte sich nach ihm um und schoß unter nachdenklich gerunzelter Stirn einen harten Blick auf Peter: »Ja, sehr eigenartig.« Und dann spülte er seine Nachdenklichkeit mit einem Schluck Wein hinunter.

Wesselys, Stefan und Renate, waren ein Künstlerehepaar. Das heißt, er war ein Künstler, Maler, abstrakt und ziemlich erfolgreich. Mit seinen Dreiecken und Kringelchen riß er dem internationalen Verein hoffnungslos versnobter Zeitgenossen eine Menge Geld aus dem Leib. Renate brachte es mit atemberaubender Schnelligkeit durch. Nicht daß sie es irgendwie in Putz, Barbesuchen oder Liebhabern anlegte — sie hatte den Lernfimmel und kam dabei auf die sonderbarsten Einfälle. Das einemal nahm sie Reitunterricht. Nach drei Monaten wurde der Gaul stillgelegt, und sie lernte in kurzer Folge Florettfechten, Kunstblumenherstellung, Modezeichnen und Kraulen im Schmetterlingsstil.

Stefan war darüber tief gerührt. »Sieh mal«, sagte er mir einmal, als wir bei uns im Garten lagen, »das ist doch eigentlich — ich meine, dir gegenüber kann ich ja den Ausdruck gebrauchen — ergreifend. Findest du nicht auch? Andere Weiber kaufen sich Handtaschen für zweihundert Mark, qualmen den ganzen Tag und versaufen den Rest mit ihren Liebhabern. Sie lernt! Und sie lernt ja schließlich für mich, sie will sich vervollkommnen — für mich!«

»Aber Schmetterlingskraulen...«

»Schön, ich gebe zu, was sie lernt, läßt sich nicht immer gleich in Geld umsetzen. Aber es kommt ja letztlich auf das Motiv an. Psychoanalytisch betrachtet, liegt dem der Wunsch zugrunde, meine Last mitzutragen. Muß man sie nicht bewundern?«

»Ich bewundere vor allem dich.«

»Und was empfindest du für mich?« fragte Renate, die plötzlich hinter mir stand und ihren Garçonkopf an meine Wange legte.

»Komm mal mit hinters Gebüsch!« sagte ich.

»Ach, du alter Angeber. Komm her, Weffi, du bist ja so viel besser und netter und höflicher als dein doofes Herrchen. Hat dein Herrchen so ein süßes Bärtchen? Ich könnte Hundetrimmen lernen, extra ihm zuliebe!«

»Dann würdest du wenigstens endlich mal was verdienen«, sagte ich und bekam einen Tritt vors Schienbein.

Stefan betrachtete Weffi nachdenklich: »Er ist nicht so klug wie Peter, aber ist Peter überhaupt noch ein Hund?«

»Nein«, erklärte Renate entschieden, »Peter — vor seinen Augen würde ich mich genieren, wenn ich mich abends ausziehe oder wenn ich dich anschwindle. Aber Weffi — du mußt die beiden malen, Stefan!«

Stefan machte ein ernstes Gesicht: »Hm.« Dann kniff er die Augen zusammen und ließ sie von einem Hund zum anderen hin und her wandern. »Keine schlechte Idee, Renate. Nehmt doch mal den Peter und setzt ihn neben Weffi da vor das Gebüsch.«

Frauchen tat es. Kaum saß Peter (von ihr festgehalten) neben Weffi, als dieser ihm ein begeistertes »Weff« ins Ohr brüllte. Worauf Peter hilfesuchend die Augen verdrehte und wütend zu strampeln begann.

»Nein«, sagte Stefan, »nicht Gebüsch, der Hintergrund ist zu unruhig. Setzt sie mal beide da vor die Mauer — so — nein, den Peter mehr im Profil! Jetzt gebt mir mal Papier und Bleistift.«

Frauchen und Renate hielten die beiden Hunde fest, ich rannte nach Zeichenmaterial. Die nächste halbe Stunde lang durften wir nur flüstern und mußten uns bei den Hunden ablösen, weil uns die Hände lahm wurden. Endlich war der künstlerische Schöpfungsakt vorüber. Peter entfloh Frauchens Händen wie eine Rakete, rannte auf die Straße und blieb dort mit gehobenem Bein an einem Baum kleben. Es nahm überhaupt kein Ende.

Nach vierzehn Tagen brachte Stefan das Bild. In Farben. Er lehnte es oben in meinem Zimmer gegen die Wand: »Da hast du die beiden Strolche!« Ich hielt den Atem an. Weffi sah aus wie ein neurotischer Küchenstuhl und Peter wie ein notgeschlachteter Schornsteinfeger.

»Na??« fragte Stefan.