Zoé Oldenbourg

Le bûcher de Montségur

16 mars 1244

Gallimard

Cet ouvrage est originellement paru dans la collection "Trente journées qui ont fait la France".

© Éditions Gallimard, 1959.

Zoé Oldenbourg, née à Saint-Pétersbourg, est venue en France à l'âge de neuf ans. Elle a été peintre avant de devenir romancière et historienne. Elle a reçu le prix Femina en 1953 pour La pierre angulaire et a depuis été appelée à siéger dans le jury qui l'avait couronnée.

Son œuvre d'historienne et de romancière a été souvent inspirée par le Moyen Âge: "Argile et cendres", "La pierre angulaire", "Le bûcher de Montségur", "Les brûlés", "Les cités charnelles", "Les croisades" et "La joie des pauvres". Zoé Oldenbourg a aussi publié des livres de souvenirs: "Visages d'un autoportrait" et "Le procès du rêve". Elle sait également être un peintre du temps présent, comme l'a montré "La joie-souffrance" qui fait revivre la communauté des Russes exilés à Paris entre les deux guerres.

INTRODUCTION

Pendant que Philippe Auguste, le plus grand des rois qui ont régné avant Henri IV, "faisait la France" dans les plaines flamandes1, un certain nombre de ses vassaux, placés sous l'égide de l'Église catholique, la "faisaient" à leur manière, dans la terre languedocienne.

L'histoire nous apprend que le vainqueur de Bouvines savait, au besoin, se montrer dur et impitoyable, mais on peut être certain (le précédent de l'annexion de la Normandie en témoigne2) qu'il s'y serait pris autrement s'il en avait fait son affaire, et la honte des massacres, des incendies et des tortures, dont demeure flétrie à jamais la mémoire des croisés de l'Albigeois, n'aurait pas souillé les annales de l'histoire de France.

Cependant, si l'on écarte toute espèce de considérations d'ordre sentimental et moral, si l'on se borne à regarder les choses en réaliste, il y a lieu de reconnaître que la mainmise de la royauté française sur le Languedoc est un événement d'une importance capitale pour la France et dont celle-ci a tiré d'inappréciables avantages, en ce sens qu'il inaugure la transformation radicale de sa structure externe et interne, modèle son nouveau visage, lui donne une nouvelle armature.

L'annexion de la Normandie avait ouvert à la France les débouchés maritimes du Nord, la soumission du Languedoc lui apportait la clé du bassin méditerranéen, ce qui, en plus des bénéfices commerciaux incalculables, laissait prévoir pour l'avenir une nouvelle orientation de la politique française, en direction de l'Italie. D'autre part, le royaume, encore fortement empreint d'essence germanique, devenait exposé à des contacts de plus en plus étroits avec l'esprit occitan, héritier de l'esprit latin, de même que la province languedocienne, par la force des choses, dut subir l'implantation d'une féodalité cléricale et militaire franco-bourguignonne qui allait se substituer à un régime social mitigé, fondé sur l'interdépendance des villes et des châteaux. Ainsi se trouvait engagé ce processus de brassage de races et de civilisations d'où sortira la future grandeur de la France.

Mais il ne saurait être question d'oublier le prix dont fut payé ce résultat: les longues, les terribles années (trente-cinq ans) pendant lesquelles une population paisible, mais fermement résolue de vivre et de mourir dans la foi qui lui était chère, voyait déferler sur son pays, brandissant la croix d'une main, l'épée de l'autre, des hordes d'égorgeurs, de pillards, d'incendiaires. Ce long et déchirant martyre, qui s'achèvera dans les flammes du monstrueux bûcher allumé au pied d'une montagne désormais sacrée, le présent ouvrage va l'évoquer dans toute son horreur, et je tiens à dire l'admiration que m'inspire l'effort surhumain fourni par son auteur qui, faisant preuve d'une objectivité infinie, enclin plutôt à excuser qu'à condamner les atrocités commises au nom du Christ, a mené sans défaillance, jusqu'au bout, sa tâche écrasante.

G.W.

1 Voir dans la même collection Georges Duby, Le dimanche de Bouvines.

2 Ibid.

CHAPITRE I

PRÉLIMINAIRES DE LA CROISADE

I - LE POINT DE DÉPART

Le 10 mars 1208, Innocent III, pape de la chrétienté, lance solennellement un appel aux armes, et prêche à des peuples chrétiens une croisade contre un pays chrétien. Cette croisade est justifiée et nécessaire: les hérétiques qui peuplent ce pays sont "pires que les Sarrasins".

L'appel du pape arrive quatre ans après la prise de Constantinople par les armées croisées. L'ennemi à combattre est Raymond VI, comte de Toulouse, cousin du roi de France, beau-frère du roi d'Angleterre et du roi d'Aragon, lié par l'hommage à ces trois rois et à l'empereur d'Allemagne; duc de Narbonne, marquis de Provence, suzerain féodal dont l'autorité s'étend sur l'Agenais, le Quercy, le Rouergue, l'Albigeois, le Comminges, le Carcassès, le comté de Foix - bref, un des grands princes de la chrétienté occidentale; premier seigneur de toutes les terres de langue d'oc.

À une époque où la noblesse détenait en fait le pouvoir et où, des rois aux simples propriétaires fonciers, tous les nobles étaient militaires par définition, la guerre était une nécessité permanente, et les princes chrétiens ne manquaient jamais de raisons pour envahir les terres de leurs voisins. Mais le siècle précédent avait vu s'épanouir, puis décliner, l'immense élan des peuples d'Occident vers la Terre sainte: au XIIe siècle, le pèlerin guerrier (tout en poursuivant bien souvent des fins matérielles) avait la certitude de combattre pour Dieu. La noblesse, décimée sur les champs de bataille de Palestine, se résignait mal à l'inutilité des sacrifices qu'elle s'était imposée, et les guerres locales qu'elle était bien obligée de mener lui paraissaient petites et plates.

Lors de la 4e Croisade, Simon de Montfort, chevalier dont la passion pour la guerre ne laisse de doutes pour personne, refusera de porter les armes contre une ville chrétienne, et de se mettre au service du doge au lieu de celui du pape; si la majorité des croisés ne suit pas son exemple et, après la prise de Zara, ville catholique, se rue sur Constantinople, le scandale d'une croisade détournée de son vrai but laisse à la chevalerie franque un sentiment de désillusion, malgré l'attrait toujours vif des conquêtes et du pillage. La croisade est en train de devenir une voie sans issue; la Terre sainte, de plus en plus menacée cependant, n'attire que peu d'amateurs. Et pour bien des chevaliers et hommes d'armes, ce moyen de gagner le pardon de Dieu, tout en se couvrant de gloire sur les champs de bataille, était devenu une habitude, parfois une véritable passion, souvent une nécessité matérielle.

Que penser de cette croisade d'un genre nouveau que le cri d'alarme du pape impose à la chrétienté? Quand on se souvient du cosmopolitisme de la noblesse de cette époque où la chevalerie d'Angleterre parlait français, où les poètes espagnols et italiens écrivaient en langue d'oc, où les Minnesinger allemands se mettaient à l'école des troubadours; où l'inextricable complexité des liens féodaux et le chassé-croisé des mariages politiques avaient fini par créer des liens de vassalité et de parenté entre tous les grands seigneurs de la chrétienté occidentale, il paraît difficile à imaginer qu'une guerre sainte contre le comte de Toulouse ait pu devenir une réalité.

L'anathème jeté de Rome en ce jour de mars 1208 sur la terre occitane coupe en deux l'histoire de la chrétienté catholique. La sanctification d'une guerre faite à un peuple chrétien devait détruire à jamais l'autorité morale de l'Église et corrompre jusqu'au principe même de cette autorité. Ce que le pape pensait être une opération de police, accidentelle, et commandée par les circonstances, allait se transformer, sous le poids des événements, en un système d'oppression méthodique, et Rome allait devenir, pour des millions de chrétiens d'Occident, un objet de haine et de mépris.

Les circonstances qui ont amené Innocent III à sévir contre le comte de Toulouse justifient, à priori, l'appel du pape: les terres soumises, de près ou de loin, à l'autorité du comte, étaient gagnées par l'hérésie, et le 14 janvier 1208 le légat du pape, Frère Pierre de Castelnau, avait été assassiné à Saint-Gilles par un officier de Raymond VI.

Le meurtre d'un légat - ambassadeur plénipotentiaire du pape - était un crime capital, justifiant une déclaration de guerre. L'Église n'était pas, en principe, une puissance temporelle; elle ne pouvait répondre à cet affront sanglant que par des châtiments d'ordre spirituel. Ceux dont elle disposait étaient redoutables: devant l'excommunication et l'interdit les rois s'inclinaient et consentaient à bouleverser leurs alliances politiques et leur vie privée pour éviter les foudres de l'Église.

Excommunié pour le meurtre de Thomas Becket, en 1170, le roi Henri II d'Angleterre n'avait obtenu le pardon du pape qu'après une amende honorable et une humiliation publique; la France n'était pas encore près d'oublier les longs mois d'interdit qu'à cause du divorce illégal de Philippe Auguste elle avait dû subir en 1200. L'excommunication faisait de l'homme qui en était l'objet un mort civil et déliait ses proches et ses sujets de toute obligation envers lui; l'interdit paralysait la vie d'un pays, en excluant son peuple de toute participation aux sacrements et aux pratiques religieuses qui étaient, pour la majorité des chrétiens, aussi nécessaires que le pain quotidien.

On voit le pape intervenir dans l'élection de l'empereur et chercher à imposer son candidat malgré la volonté des princes allemands, jeter l'interdit sur l'Angleterre à cause de l'obstination du roi Jean à se choisir un archevêque selon son goût. Philippe Auguste se soumet, Jean s'humilie et rend sa couronne pour la reprendre des mains du légat. Le roi d'Aragon, prince catholique engagé dans une perpétuelle croisade contre les Maures, vient à Rome prêter serment au pape et tenir sa couronne de lui, tant il sait que l'amitié de Rome est une garantie de stabilité intérieure. Innocent III est un pape qui entend traiter tous les rois catholiques comme ses vassaux.

Mais lors de l'excommunication prononcée contre le comte de Toulouse, le pape savait que ses armes habituelles n'avaient aucun pouvoir, et qu'il était vain de condamner à l'interdit une terre qui, déjà presque ouvertement, se détachait de l'Église de Rome.

Le crime de Raymond VI était de gouverner un pays où le pouvoir de l'Église déclinait, et de ne rien faire pour remédier à cet état de choses. La croisade déclenchée contre une terre depuis mille ans chrétienne avait pour but avoué la destitution d'un souverain légitime, et par ce fait même trop enclin à prendre le parti de ses sujets. Pour sauver l'Église du péril qu'elle courait dans le Midi de la France, il fallait soumettre ce pays à une autorité étrangère qui eût le courage d'agir sans ménagements. Le programme de cette opération de grande envergure est déjà tout tracé dans la lettre qu'Innocent III envoie au roi de France avant l'assassinat du légat: "À toi de chasser le comte de Toulouse de la terre qu'il occupe et de l'enlever aux sectaires pour la donner à de bons catholiques qui puissent, sous ton heureuse domination, servir fidèlement le Seigneur3".

Les territoires soumis au comte de Toulouse étaient depuis près d'un siècle un foyer notoire d'hérésie. Dans tous les pays chrétiens, les foyers d'hérésie plus ou moins importants existaient en permanence depuis l'établissement même de l'Église. À l'époque des Croisades, non seulement les pays slaves, mais tout le Nord de l'Italie étaient le terrain de luttes incessantes entre catholiques et hérétiques. Dans le Midi de la France, les hérétiques, sans être en majorité, constituaient depuis longtemps une partie importante de la population. L'Église s'en désolait, excommuniait, luttait par tous les moyens, y compris le recours au bras séculier, mais ses efforts, dans ce pays du moins, se révélaient de plus en plus inefficaces; l'hérésie, ou plutôt les hérésies gagnaient du terrain un peu partout avec une rapidité croissante. Depuis plus de quatre ans, Innocent III se rendait compte que seule une grande expédition armée aurait quelques chances de triompher de l'hérésie.

Le meurtre de Pierre de Castelnau avait été un de ces assassinats politiques dont (avec plus de raison encore que de l'exécution du duc d'Enghien) on pourrait dire que c'était plus qu'un crime: une faute. Il y a d'ailleurs tout lieu de croire que le comte ne l'avait pas ordonné.

Légat du siège apostolique en Languedoc, Pierre de Castelnau, archidiacre de Maguelonne et moine de l'abbaye cistercienne de Fontfroide, luttait depuis longtemps contre l'opposition des pouvoirs publics à l'œuvre de l'Église.

Pour convertir les rebelles, Pierre de Castelnau s'était lancé dans une intense activité politique. Avec son compagnon Arnaud-Amaury, abbé de Citeaux, Pierre de Castelnau s'est d'abord attaqué aux prélats du Languedoc, suspects de favoriser (ou du moins de tolérer) l'hérésie: en 1205, il suspend de son office l'évêque de Béziers, puis l'évêque de Viviers; puis les légats font instruire le procès du primat d'Occitanie, Bérenger II, archevêque de Narbonne, qui ne se laisse pas intimider et entre en lutte ouverte contre les envoyés du pape.

Enfin, vers la fin de 1207, Pierre parvient à réunir une ligne de barons méridionaux, ligue destinée à poursuivre les hérétiques; sommé de s'associer à cette ligue, Raymond VI refuse. Comme le dit Pierre des Vaux de Cernay, l'homme de Dieu (Pierre de Castelnau) poussa les seigneurs de Provence à se révolter contre leur suzerain4. Bien plus, devant le mécontentement du comte, le légat lui tient tête, l'excommunie publiquement, jette l'interdit sur le comté et, après une scène des plus vives, finit par lancer au comte son anathème: "...qui vous dépossédera fera bien, qui vous frappera de mort sera béni". Néanmoins, l'excommunication fait son effet: le comte de Toulouse se soumet et fait de nouveau les promesses que l'on exige de lui.

Après une entrevue des plus orageuses avec le comte, à Saint-Gilles, Pierre de Castelnau et son compagnon l'évêque de Couserans quittent la ville. Le lendemain matin, au moment où les envoyés du pape se préparent à franchir le Rhône, un officier de la suite du comte se précipite sur le légat et le transperce de son épieu.

Le résumé de l'activité de Pierre de Castelnau prouve amplement que le légat n'était pas un personnage commode et qu'il ne craignait nullement de se faire des ennemis. Mais à un moment où les relations entre le comte de Toulouse et l'Église étaient déjà très tendues, le meurtre d'un ambassadeur du Saint-Siège devait être la goutte qui fit déborder la coupe. Innocent III, qui depuis longtemps songeait à une croisade contre un pays infecté d'hérésie, n'attendait qu'un fait concret, éclatant, propre à frapper les imaginations, propre à justifier une déclaration de guerre.

La papauté n'avait pas d'armée à sa solde. Les croisades, guerres assez populaires au siècle précédent, étaient, malgré la participation de rois et de princes, des guerres de volontaires avant tout: le pape ne pouvait pas forcer le roi de France à se croiser, et il ne parvint pas à l'y décider. Le succès de l'entreprise dépendait uniquement de la bonne volonté des grands et petits seigneurs qui consentiraient à y prendre part. Le pape fit donc envoyer des lettres à tous les évêques de France afin de déclencher une campagne de propagande en faveur de la nouvelle croisade.

Des missionnaires, forts de la robe blanche tachée de sang de Pierre de Castelnau, proclamèrent dans les églises de France la grande pitié d'un pays livré en pâture à l'hérésie. Le légat Arnaud-Amaury, dit Guillaume de Puylaurens, se voyant impuissant de ramener à Dieu les brebis égarées, "gagna la France, qui a toujours été le soldat de Dieu; il s'entendit avec le roi et les barons, tandis que des hommes du peuple, propres à cette mission, se mirent à prêcher au nom de l'autorité apostolique la guerre contre les hérétiques, avec des indulgences analogues à celles qu'on accorde habituellement aux croisés qui traversent les mers pour secourir la Terre sainte5".

"...Que celui qui ne se croisera pas ne boive plus jamais de vin, qu'il ne mange plus sur nappe ni soir ni matin, qu'il ne s'habille plus de chanvre ou de lin, et qu'à sa mort on l'enterre comme un chien6!" Ces paroles que l'auteur de la "Chanson de la Croisade" met dans la bouche d'Arnaud-Amaury au cours de son voyage à Rome n'ont pu être prononcées à Rome, puisque à cette époque le légat se trouvait en France. Mais elles reflètent sans doute assez fidèlement le ton des discours de ce farouche personnage. Le succès de la propagande fut tel que le roi de France, qui avait d'abord cherché à limiter un mouvement qui risquait de lui faire perdre une partie de ses soldats à un moment où il pouvait en avoir besoin, dut aussitôt renoncer à cette tentative.

Il venait des volontaires de Normandie et de Champagne, de l'Anjou et des Flandres, de Picardie et du Limousin; les paysans et les bourgeois se croisent en même temps que les chevaliers, et vont se ranger sous les drapeaux de leurs seigneurs et de leurs évêques. On ne peut évaluer exactement quelle fut l'importance de cette armée; les chiffres des historiens sont très imprécis. Il est certain que ce fut une armée grande pour l'époque, et que sa puissance impressionna les contemporains.

II - LES CROISÉS

Avant d'examiner en détail ce que fut cette hérésie qui provoqua la croisade albigeoise et de nous représenter ce qu'était le pays qui allait devenir le théâtre d'un des drames les plus cruels de notre histoire, il faut se rendre compte de ce qu'étaient les hommes qui ont eu le courage de porter la guerre dans un pays chrétien qui ne les attaquait pas et qui leur était proche par sa race et par sa langue.

Nous avons vu plus haut que les croisades étaient depuis longtemps entrées dans les mœurs de la noblesse occidentale. À part les quatre grandes croisades, il y avait eu, au cours de tout le XIIe siècle, d'innombrables expéditions armées conduites par de grands seigneurs à leurs propres frais, expéditions auxquelles participaient non seulement les vassaux de ces seigneurs mais nombre de volontaires de tout rang et de toutes conditions; beaucoup de ces corps expéditionnaires étaient conduits par des évêques. Dans leur majorité, les croisés étaient des Français, aussi bien du Midi que du Nord. L'Empire chrétien qui était en train de se fonder dans le Proche-Orient était un Empire franc; il avait sans cesse besoin de nouveaux renforts et les royaumes chrétiens de l'Occident payèrent pendant cent ans un lourd tribut en vies humaines à la Terre sainte. Les pèlerins-guerriers n'étaient pas tous animés d'un enthousiasme pur et désintéressé; une grande partie étaient des aventuriers et des ambitieux, mais l'approbation sans réserves que l'Église accordait aux pieuses entreprises qu'étaient les croisades entretenait, chez les hommes qui prenaient la croix, la certitude de servir Dieu et de sauver leur âme en faisant un métier qui, en d'autres circonstances, était entre tous nuisibles au salut: situation combien enviable pour un soldat. Les croisés de Terre sainte bénéficiaient des indulgences accordées par le pape, et celui qui avait participé à une croisade gagnait le pardon de ses péchés et avait en outre des chances de s'enrichir et de s'acquérir une bonne renommée.

Le principe de ces entreprises doublement profitables était séduisant, mais les défaites et l'effondrement progressif de l'Empire franc de Syrie et de Palestine décourageait les chercheurs d'aventures; le nouvel Empire latin de Constantinople semblait offrir des possibilités plus grandes, mais n'avait pas le même pouvoir d'attraction que le Saint-Sépulcre. Et cependant bon nombre de militaires, en France surtout, avaient besoin d'une croisade comme un musulman a besoin d'un pèlerinage à La Mecque. Il ne faut donc pas s'étonner si l'appel du pape rencontra un accueil favorable dans les provinces de la France du Nord.

Les indulgences promises pour cette croisade nouvelle étaient analogues à celles qui étaient accordées aux croisés de Terre sainte; or, l'effort à fournir était beaucoup moins grand. De plus, la croisade était un moyen commode de suspendre le paiement des dettes, de mettre ses biens à l'abri d'éventuelles contestations: les biens d'un croisé étaient déclarés inviolables pendant toute la durée du temps qu'il resterait en croisade.

Il est très probable, en effet, qu'une bonne partie de l'armée croisée se composait - tant parmi les chevaliers que parmi les bourgeois et les hommes du peuple - de pécheurs avides de gagner le pardon de Dieu et de gens perdus de dettes qui espéraient ainsi échapper aux persécutions de leurs créanciers; et surtout de gens qui, ayant déjà fait le vœu de se rendre en Terre Sainte, étaient heureux d'échapper à cette obligation en participant à une croisade moins longue et moins pénible. Si un grand nombre de croisés n'étaient guère que des professionnels de la guerre, toujours heureux de trouver une occasion honorable de se battre, il ne faut tout de même pas oublier que l'armée qui se préparait, s'organisait pour le départ dans les châteaux, les salles d'armes des communes, les champs clos pavoisés et les salles de gardes des palais princiers et épiscopaux était une armée d'hommes qui faisaient coudre une croix sur leurs vêtements de guerre. Le seul fait de prendre la croix était, même pour les plus tièdes, un symbole assez éloquent pour provoquer l'enthousiasme.

Or, comment l'anathème du pape a-t-il pu transformer, du jour au lendemain, le comte de Toulouse en un païen et un infidèle?

Le Languedoc n'était pas séparé de la France par des mers ni par des milliers de lieues; c'était, cependant, un pays étranger, sinon ennemi; les grands barons méridionaux, jaloux avant tout de leur indépendance, s'appuyaient tantôt sur le roi de France, tantôt sur le roi d'Angleterre, formaient des alliances avec le roi d'Aragon et l'empereur, le lien de vassalité qui reliait le comte de Toulouse au roi de France était assez ténu. Grand vassal de la couronne, le comte n'était même pas un allié pour le roi, mais un voisin peu sûr, toujours prêt à favoriser la politique du roi d'Angleterre (dont il était le beau-frère et qui était l'oncle de son fils unique) et celle de l'empereur. Les grands barons de langue d'oil, sans être tous de fidèles sujets du roi de France, étaient Français de tradition et de culture et ne songeaient pas à faire cause commune avec ceux qu'ils appelaient (non sans quelque dédain) les Provençaux.

Parmi les grands barons qui prirent la croix, les premiers se trouvaient être Eudes II duc de Bourgogne et Hervé IV comte de Nevers: ces seigneurs savaient pourquoi ils allaient se battre, l'hérésie avait déjà pénétré sur leurs terres, ils avaient donc des raisons de vouloir en arrêter l'expansion. Des chevaliers tels que Simon de Montfort ou Guy de Lévis étaient animés d'un zèle sincère pour ce qu'ils considéraient comme la cause de Dieu, ces combattants désintéressés, ces "soldats de Dieu" devaient être fort nombreux dans l'armée croisée qui se réunit à l'appel d'Innocent III; la noblesse franque avait depuis longtemps pris l'habitude de confondre ses propres intérêts avec ceux de Dieu.

La foi des croisés qui, pour la gloire de Dieu, n'hésitent pas à exterminer leurs semblables peut nous paraître surprenante et d'une qualité assez basse. Elle ne l'était peut-être pas toujours: la morale simplement humaine n'entrait pas en ligne de compte quand les intérêts de Dieu semblaient en jeu. Ces intérêts pouvaient avoir un caractère singulièrement terrestre, mais personne n'en était choqué, tant Dieu semblait proche des affaires des hommes. La foi, en France comme dans les autres terres chrétiennes (et peut-être davantage), était profonde et vivace et, par ce fait même, terriblement attachée à ses manifestations extérieures. Le sens du sacré qui imprégnait la vie sociale et la vie privée allait jusqu'à un symbolisme pris à la lettre qu'il nous serait facile de traiter de fétichisme. En examinant l'histoire de la guerre contre les albigeois, il ne faut pas oublier qu'outre les mobiles politiques, il y en eut d'autres, sentimentaux ou passionnels, sans lesquels cette guerre n'eût peut-être pas pu avoir lieu, ni du moins prendre le caractère particulièrement cruel qui allait la caractériser. Cette guerre ne fut pas seulement l'affaire de quelques fanatiques ou de quelques ambitieux, ni même la réaction de l'Église romaine contre l'hérésie; elle correspondait à l'expression profonde d'une certaine forme de la civilisation occidentale, d'une certaine conception de l'univers et de Dieu.

Nous avons parlé du côté en quelque sorte terrestre de la foi des hommes du XIIe et du XIIIe siècle, car il semble bien qu'à cette époque l'aspiration à enchâsser le surnaturel dans des formes de plus en plus concrètes, de plus en plus cohérentes ait atteint une vigueur ignorée jusque-là.

En chassant ou en monopolisant à son profit les antiques mythologies latines et celtiques, l'Église avait métamorphosé les saints en personnages de folklore et les dieux et demi-dieux en saints; et le chrétien vivait dans un monde où la vie des saints et les récits sacrés tenaient en grande partie la place que tiennent à notre époque le théâtre, le cinéma, les journaux illustrés et les contes de nourrice. La littérature profane et la littérature populaire, assez étrangères à la religion, faisaient encore figure de genres mineurs ou réservés à une élite peu nombreuse; l'élan créateur des peuples d'Occident, jeunes, avides de nouveauté, épris de poésie jusque dans les tâches les plus humbles, était presque tout entier canalisé par la vie religieuse, qui prenait bien souvent l'aspect d'un paganisme à peine christianisé.

On a pu dire que les cathédrales étaient la Bible du pauvre et plus que cela: le grand livre par lequel le fidèle entrait en contact avec l'histoire, les sciences, la morale, les mystères du passé et de l'avenir. Ce qui subsiste des cathédrales du XIIe siècle ne nous donne qu'une idée incomplète de leur magnificence; n'oublions pas que non seulement l'intérieur, mais l'extérieur en était peint et doré; que les statues et les tympans des grands portails étaient polychromes; que les nefs, surchargées de fresques, étaient de plus ornées de tapisseries, de tissus d'Orient, d'oriflammes de soie brodées d'or; que les autels, les châsses, les images miraculeuses représentaient des trésors d'un prix incalculable, tant par la quantité de matières précieuses que par la beauté du travail.

Le peuple était pauvre; la bourgeoisie déjà riche, mais égoïste, comme toute bourgeoisie; la noblesse, ostensiblement dépensière; les prélats souvent occupés à imiter les nobles dans leurs guerres comme dans leur faste. Si de ces terres sans cesse ravagées par les famines, les incendies, les guerres grandes et petites, les épidémies et le banditisme à toutes les échelles, des cathédrales d'une richesse aussi inouïe ont pu surgir, il faut croire que la foi des hommes de ce temps-là était d'une trempe toute particulière. Ce désir têtu d'incarner, de matérialiser le divin montre à la fois un amour profond de la matière et du monde créé et un mépris assez grand de la vie humaine. C'est la foi des adorateurs de reliques qui a construit les cathédrales.

Les hommes de la France du Nord n'étaient pas tous, tant s'en faut, des fervents de la papauté; en 1204, les évêques français tiennent tête aux légats qui veulent contraindre Philippe Auguste à la paix avec l'Angleterre; les barons ont sans cesse d'âpres luttes d'intérêts avec les abbés et les évêques et le peuple n'est jamais content de payer la dîme. Il n'en reste pas moins vrai que le peuple de France était, l'époque, profondément catholique et attaché à ses lieux de pèlerinage comme à un patrimoine national. Or, l'hérésie qui avait gagné les pays occitans avait caractère si farouchement opposé à toutes les manifestations de la vie de l'Église que les missionnaires envoyés par le légat Arnaud pour prêcher la croisade ne devaient avoir aucun mal à provoquer l'indignation des foules contre les "ennemis de Dieu".

Les récits dont le chroniqueur Pierre des Vaux de Cernay se fait l'écho devaient être l'objet de conversations et de commentaires dans toutes les villes de France, et ce n'était certainement pas les seuls ni les plus atroces. L'image de l'homme qui a souillé l'autel d'une église, celle des soldats du comte de Foix qui coupent en morceaux un chanoine et se servent des bras et des jambes d'un crucifix pour piler des épices devaient hanter la pensée des croyants les plus tièdes. Les hérétiques profanaient les calices et déclaraient que celui qui reçoit l'hostie absorbe un démon; ils blasphémaient contre les saints en les déclarant damnés. Les paroles du pape "Ils sont pires que les Sarrasins" correspondaient à la plus stricte vérité. Les auditeurs des envoyés de Rome n'étaient pas humanistes: l'image d'un crucifix mutilé les révoltait sans doute plus que celle d'un homme coupé en morceaux.

Le roi, qui raisonne en homme politique, n'a pas l'air de s'émouvoir outre mesure des progrès de l'hérésie; il est aussi peu favorable à la croisade qu'il peut décemment l'être et écrit à Innocent III qu'il ne se croisera que si le pape oblige le roi d'Angleterre à ne plus attaquer la France et s'il ordonne un impôt spécial pour l'entretien de la croisade. D'autre part, il doute de la légitimité de l'opération. En février 1209, au moment où dans toutes les provinces des milices se groupent, les dons affluent, les chefs organisent les préparatifs du grand départ, Innocent III écrit à Philippe Auguste: "C'est à toi que nous confions tout spécialement l'affaire de l'Église de Dieu. L'armée des fidèles qui se lèvent pour combattre l'hérésie doit avoir un chef à qui elle obéisse tout entière. Nous supplions Ta Sérénité Royale de choisir, par un acte de son pouvoir propre, un homme actif, prudent et loyal, qui conduise au bon combat, sous ta bannière, les champions de la cause sainte7". Le roi refusera non seulement sa présence et celle de son fils, mais aussi la responsabilité de désigner un mandataire qui pût agir en son nom. La croisade, pour laquelle le pape voulait se servir du roi de France comme de l'instrument légal et séculier de la justice de Dieu, resta ce qu'elle était en fait: une guerre menée par l'Église. Les barons qui prendront la croix seront les soldats de l'Église et le chef que l'armée des croisés se choisira sera le légat du pape, l'abbé de Cîteaux, Arnaud-Amaury.

Le tour du roi de France viendra plus tard.

Parmi les barons qui se croisèrent en 1209, on connaît les noms d'Eudes II duc de Bourgogne, d'Hervé IV comte de Nevers, déjà cités; de Gaucher de Châtillon comte de Saint-Pol, de Simon de Montfort, de Pierre de Courtenay, de Thibaud comte de Bar, de Guichard de Beaujeu, de Gauthier de Joigny, de Guillaume de Rocher sénéchal d'Anjou, de Guy de Lévis, etc. Mais les évêques sont, eux aussi, chefs de guerre: les archevêques de Reims, de Sens, de Rouen; les évêques d'Autun, de Clermont, de Nevers, de Bayeux, de Lisieux, de Chartres, ont pris la croix et amènent chacun un corps expéditionnaire composé tant de guerriers que de pèlerins ignorants dans l'art de la guerre mais ardent à servir la cause de Dieu.

Un an s'est écoulé depuis la mort de Pierre de Castelnau. Le Languedoc voit se préciser la menace suspendue sur lui.

Le comte de Toulouse, personnage qui pouvait inspirer quelque considération à ceux des croisés qui faisaient partie de sa caste, était discrédité par les bruits qui l'accusaient d'avoir pris part au meurtre du légat. Mais, comme ce crime n'eût peut-être pas suffi à provoquer la réprobation générale, les barons de France étant eux-mêmes sans cesse en guerre contre le clergé, les propagandistes se sont vus forcés de noircir le tableau. Pierre des Vaux de Cernay, fidèle interprète du clan extrémiste du parti croisé, rend le comte odieux à plaisir.

Ses mœurs sont exécrables: il ne respecte guère le sacrement du mariage; péché véniel: parmi les barons de l'époque, les maris fidèles sont plutôt rares. Le fait est qu'il s'est marié cinq fois et deux de ses épouses répudiées vivent encore; Il y a mieux: dans sa jeunesse, il avait séduit des concubines de son père; grief quelque peu tardif: le comte a cinquante-deux ans. Sa participation au meurtre de Pierre de Castelnau est notoire (bien que le pape lui-même n'ait osé avouer qu'une quasi-certitude). Pour prouver ses assertions, le chroniqueur raconte que Raymond VI a promené le meurtrier à travers ses domaines, l'a exhibé en disant à qui voulait l'entendre: "Vous voyez cet homme? C'est le seul qui m'aime véritablement et qui ait su faire ce que je désirais8..." Ces paroles sembleraient dictées par la plus amère ironie; mais Raymond VI ne pouvait se permettre de plaisanteries de ce genre. Politique prudent, toujours soucieux de ménager tous les partis, le comte de Toulouse, eût-il même ordonné le meurtre (ce qui est peu probable), ne pouvait que désavouer l'exécuteur. S'il ne l'a pas châtié, c'est par égard pour l'opinion Publique de son pays: le meurtrier de l'impopulaire légat était sans doute regardé comme un héros par les siens.

Le pape et les chefs de la croisade ne s'y trompaient pas; c'était le pays tout entier qui portait la responsabilité de ce crime et le comte ne devait être livré à l'exécration des foules qu'en tant que chef de ce pays. Sa faute était, il faut le dire, énorme aux yeux de tout homme fidèle à l'Église: il ne se contentait pas de l'indifférence, il semblait ouvertement encourager l'hérésie.

Là-dessus, les témoignages sont nombreux, quoique suspects, venant des ennemis du comte. Il s'entoure, dit-on, d'hérétiques et leur montre le plus grand respect, il songe même à faire élever son fils par leurs ministres. Son impiété est notoire: il ne se contente pas de persécuter systématiquement églises et couvents; en assistant à la messe, il fait parodier par son bouffon les gestes du prêtre. On le voit se prosterner devant les ministres hérétiques; un jour, dans un mouvement de colère, il s'écrie: "On voit bien que c'est le diable qui a créé le monde, rien n'y va comme je le voudrais!" Bref, l'Église (en la personne de Pierre des Vaux de Cernay, homme enclin à des violences de langage, mais reflétant sans doute assez bien l'état d'esprit de son milieu) traite le comte de "membre du diable, fils de perdition, criminel endurci, boutique à péchés9"; Innocent III lui-même n'est guère plus tendre: "tyran impie et cruel, homme pestilent et insensé10".

Mais c'est là justement que l'Église et les croisés se heurteront à une des plus grandes difficultés de leur entreprise: les choses sont beaucoup moins simples qu'ils ne voudraient le croire. Le tyran impie fait brusquement volte-face et rappelle à ses adversaires qu'il est toujours le seigneur d'une terre chrétienne. Après avoir tenté de faire intervenir en sa faveur le roi de France et l'empereur d'Allemagne (maladresse insigne: les deux monarques étant à couteaux tirés, aucun des deux ne pardonnera au comte sa démarche auprès de l'autre), Raymond VI se déclarera fils obéissant de l'Église et prêt à se soumettre à toutes les conditions que le pape voudra bien lui imposer.

La décision du comte de Toulouse a été sévèrement critiquée par les historiens qui y ont vu une preuve de lâcheté ou du moins de faiblesse. Mais Raymond VI n'était certainement pas de ceux qui disent: "tout est perdu, fors l'honneur", son honneur personnel semblait l'intéresser fort peu, il cherchait à limiter les dégâts. Il ne faut pas oublier que la majorité de ses sujets étaient catholiques, et que c'est par conséquent eux, autant que les hérétiques, que les malheurs de la guerre risquaient d'atteindre. À ses sujets catholiques, le comte devait cette preuve de sa bonne foi; à ses adversaires, il coupait l'herbe sous les pieds: s'il n'était plus l'ennemi à combattre, contre qui partaient-ils en guerre? L'ennemi sans visage qu'était l'Hérésie n'avait ni armée, ni quartier général, ni places fortes, ni pape, ni roi; la guerre, privée d'objectif précis, perdait la moitié de sa raison d'être.

Il était beaucoup trop tard pour arrêter l'élan de l'armée de Dieu. La soumission du comte ne désarma personne: elle exaspéra plutôt la haine de ses adversaires dont cette manœuvre affaiblissait la position sans servir le moins du monde les intérêts de l'Église. Et l'armée des soldats du Christ envahira un pays conscient de subir une injustice flagrante, et transformera une guerre religieuse en guerre nationale.

III - LA TERRE OCCITANE

Pendant que les croisés se préparaient à la guerre, Innocent III, tout en vouant le comte de Toulouse à toutes les malédictions divines et humaines, négociait avec lui. Le comte promettait une soumission totale. Il voulait seulement traiter des termes de sa capitulation avec un autre légat qu'Arnaud-Amaury, son ennemi juré. Le pape lui expédie Milon, notaire du Latran, accompagné du chanoine génois maître Thédise. Si le comte croit avoir affaire à des juges plus cléments, il se trompe: les deux hommes ne feront qu'obéir aux ordres de l'abbé de Cîteaux. "C'est l'abbé de Cîteaux qui continuera à tout faire... aurait dit Innocent III à Milon, tu ne seras que son instrument. Il est suspect au comte, toi tu ne l'es pas".

En fait, le pape veut jouer au plus fin, et opposer une fausse clémence à une fausse soumission. Voici ce qu'il écrit à ses mandataires (l'abbé de Cîteaux et les évêques de Riez et de Couserans): "On nous a demandé avec insistance quelle attitude les croisés devaient prendre à l'égard du comte de Toulouse. Suivons le conseil de l'apôtre qui a dit: "J'étais astucieux: je vous ai pris par la ruse..." Usez d'une sage dissimulation: laissez-le (le comte) d'abord de côté pour agir contre les rebelles. Il sera d'autant moins facile d'écraser ces satellites de l'Antéchrist qu'on les aura laissés se grouper pour la résistance commune. Rien de plus aisé, au contraire, d'en venir à bout, si le comte n'accourt pas à leur aide, et peut-être que la vue du désastre lui fera faire un retour en lui-même. S'il persiste dans ses mauvais desseins, on pourra lorsqu'il sera isolé et réduit à ses seules forces, terminer par lui et l'accabler sans grand effort".

C'est à Saint-Gilles, lieu de la mort de Pierre de Castelnau, que se déroulera, en juin 1209, la cérémonie de l'amende honorable. Il semble qu'avant d'abattre l'ennemi, l'Église, en la personne des légats, ait tenu à montrer au peuple ce que pèse la puissance des grands de ce monde face à la puissance de Dieu.

Trois archevêques et dix-neuf évêques seront rassemblés dans la grande église de Saint-Gilles, cette magnifique église qui, aujourd'hui encore, nous donne une idée de ce qu'étaient le faste et la piété des anciens comtes de Toulouse. Une foule de hauts dignitaires, de vassaux, de clercs se presse tant dans l'église que devant le parvis. Entre les deux grands lions qui gardent l'entrée de la porte centrale, des reliques du Christ et des saints sont disposés. Le comte, en costume de pénitent, la corde au cou, cierge en main, nu jusqu'à la ceinture, est amené sur le parvis et là, la main sur les châsses, il jure obéissance au pape et aux légats. Alors, Milon lui passe au cou son étole, l'absout et, lui frappant le dos d'une poignée de verges, le fait entrer dans l'église. La foule, qui entre à sa suite dans l'église, est si compacte qu'il ne peut plus en ressortir et on le fait passer par la crypte où se trouve enseveli le corps de Pierre de Castelnau. Les contemporains, qui voient des signes partout, regardent cette coïncidence comme un juste châtiment du crime présumé.

Avant cette cruelle cérémonie, le comte avait dû souscrire aux conditions suivantes: il devait faire amende honorable à tous les évêques et tous les abbés avec lesquels il était en conflit; se dépouiller de ses droits sur les évêchés et les établissements religieux; chasser les routiers ou troupes de mercenaires qui défendaient ses territoires; ne plus confier de charges publiques à des Juifs; ne plus protéger les hérétiques et les livrer aux croisés; tenir pour hérétiques toutes les personnes dénoncées comme telles par le clergé; s'en rapporter à la décision des légats pour toutes les plaintes déposées contre lui; observer et faire observer toutes les clauses des paix et trêves établies par les légats. Bref, par cet acte de soumission le comte acceptait une véritable dictature de l'Église sur ses terres. Il devait considérer les clauses de ce traité difficilement réalisables dans la pratique et se disait aussi sans doute que le temps travaillerait pour lui.

Aussitôt absous, Raymond VI prend une initiative inattendue: il demande lui-même à prendre la croix. Cette décision, de la part d'un prince qui a toujours fait son possible pour ménager les hérétiques, est quelque peu surprenante. "...Perfidie nouvelle! écrit Pierre des Vaux de Cernay. Cet homme ne prenait la croix que pour rendre sa personne et ses biens intangibles et dissimuler ses néfastes projets11". Ce qui semble l'évidence même. Mais Raymond VI pensait gagner, par-dessus la tête des légats dont il n'espérait plus rien, la confiance du pape. En effet, Innocent III lui écrira le 26 juillet: "Après avoir été un objet de scandale pour beaucoup te voilà devenu un modèle... Nous ne voulons que ton bien et ton honneur. Tu peux être assuré que nous ne supporterons pas qu'on te fasse tort si tu ne le mérites pas12". Langage diplomatique qui n'engage peut-être pas à grand-chose; mais Raymond VI jouera cette carte jusqu'au bout.

Le comte de Toulouse n'est pas seulement le principal personnage du drame qui va se jouer sur ses terres; sa personnalité est comme l'image des contradictions, des faiblesses, des vertus et des malheurs de son pays et sa conduite est beaucoup moins le résultat de ses propres impulsions, bonnes ou mauvaises, que le relief de la situation où se trouvait la terre occitane à l'époque du désastre. Son caractère privé s'efface devant le rôle qu'il avait à jouer et l'on ne peut même pas dire que la tâche ait été trop lourde pour ses épaules; il semble si bien s'identifier avec la cause de son peuple, qu'il finit par apparaître comme quelque chose de bien plus qu'un chef: un souverain véritablement légitime, dont la fonction est d'être le symbole de son peuple et l'esclave des intérêts de ses sujets. Avec ses faiblesses et ses défauts, il reste, face à des adversaires déshumanisés par la foi, le fanatisme, l'ambition ou simplement l'ignorance, humain jusqu'au bout. Raymond VI avait commis une faute trop lourde de conséquences pour qu'on pût la laisser impunie à une époque où l'on jugeait et condamnait les peuples sur la conduite de leurs princes: il a été un souverain tolérant.

La tolérance ne passait pas pour une vertu et, sans doute, Raymond VI ne s'est-il jamais vanté de la posséder. Ses aïeux, son père avaient brûlé des hérétiques, comme l'on fait les rois, leurs voisins. Mais, vers la fin du XIIe siècle, l'hérésie avait fait de tels progrès qu'ils eût fallu brûler des milliers de personnes et réduire à la mendicité des provinces entières si l'on voulait s'en tenir à la lettre de la loi. Le comte ne pouvait plus persécuter les hérétiques pour la bonne raison qu'ils formaient à présent une partie importante de ses sujets. Ce qui dans les autres pays était encore un scandale monstrueux devenait dans le Midi de la France une espèce de mal inévitable dont on prend son parti et qui finit à la longue par ne plus apparaître comme un mal. "...Pourquoi donc, demande Foulques, l'évêque de Toulouse, au chevalier Pons Adhémar, ne pas les (les hérétiques) disperser et les expulser de vos terres? - Nous ne le pouvons pas, répond le chevalier. Nous avons été élevés avec eux, nous avons parmi eux de nos parents et nous les voyons vivre honnêtement" (Guillaume de Puylaurens). Et l'historien ajoute: "Ainsi l'erreur, sous le voile hypocrite d'une vie honorable, dérobait la vérité à ces esprits peu clairvoyants13".

Tels étaient les faits. Mais il faudrait essayer de comprendre comment un pays, de longue et solide tradition catholique, a pu en arriver à cette acceptation tacite d'une religion qui avait pour but avoué la destruction totale de l'Église. Pour comprendre cela, il faudrait jeter un rapide coup d'œil sur l'histoire de la terre occitane au XIIe siècle, sur sa situation politique et sociale et, surtout, sur le climat spirituel et moral de ces provinces qui étaient à l'époque un des grands foyers de la civilisation occidentale.

Les territoires soumis à la suzeraineté des comtes de Toulouse étaient presque aussi vastes que les terres directement soumises à la couronne de France, mais le "pays de la langue occitane" - de la langue d'oc - n'est pas une grande puissance; c'est tout de même un pays indépendant. Théoriquement, le comte de Toulouse est vassal du roi de France. Il l'est beaucoup moins que le comte de Champagne ou même que le duc de Bourgogne; Paris est loin de Toulouse, la langue du Nord n'est pas celle du Midi, le pouvoir du roi de France dans le Midi est purement nominal. D'autre part, le comte tient une partie de ses domaines du roi d'Angleterre, suzerain tout aussi éloigné et aussi théorique. De grands vassaux du comte de Toulouse sont aussi vassaux du roi d'Aragon et ce roi détient, en plein Languedoc, Montpellier et les vicomtés de Carlat et de Millau. Arles est terre d'Empire. Une telle multiplicité de suzerains est en elle-même une garantie d'indépendance. Si l'empereur est loin, si le roi d'Angleterre est trop occupé par la défense de ses trop vastes domaines contre la puissance grandissante des rois de France, si le roi d'Aragon, qui ne demande pas mieux que d'agrandir ses domaines au-delà des Pyrénées, est pris par son combat permanent contre les Maures, si le roi de France cherche à étendre sa domination vers les frontières naturelles des terres qui entourent la sienne, le comte de Toulouse peut être tranquille. Ses suzerains, dans leur lutte pour les zones d'influence, sont pour lui des protecteurs virtuels et non des maîtres.

Mais ce tableau est encore trop simple: le comté de Toulouse subit tour à tour, au cours du XIIe siècle, les invasions des Anglais et celles des Aragonnais, qui ravagent le Toulousain et le Rouergue. Raymond V, le père de Raymond VI, passe sa vie à se défendre contre ses dangereux protecteurs; et, en 1181, il compte, dans les rangs des alliés de son adversaire le roi d'Aragon, ses principaux vassaux, les comtes de Montpellier, de Foix et de Comminges et le vicomte de Béziers. Il est le beau-frère de Louis VII dont il a épousé la sœur. Constance, et le roi vient, en effet, à son secours pour le protéger contre l'Anglais; il se comporte envers sa femme de telle façon qu'il est bientôt obligé de se brouiller avec le roi de France et de transférer son hommage au Plantagenet; mais le vieux roi d'Angleterre, Henri II, est en guerre contre son fils, Richard Cœur de Lion, et celui-ci, à la tête de son armée de routiers, envahit le Toulousain. Tout ceci montre que la politique de bascule a ses dangers; mais les comtes de Toulouse ne renonçaient pas à leur indépendance. Les rois de France, d'Angleterre et d'Aragon leur donnaient leurs sœurs en mariage et recherchaient leur alliance: sur leurs terres, les Raymond ne devaient obéissance à personne.

Mais ces mêmes comtes de Toulouse étaient presque aussi peu maîtres dans leur province que les rois de France ne le sont dans le comté de Toulouse. Les Trencavel, vicomtes de Béziers, ont un domaine qui comprend le Carcassès, l'Albigeois, le Razès, et leurs territoires, qui s'étendent du Tarn aux Pyrénées, sont terres vassales du roi d'Aragon. Pendant tout le XIIe siècle, les comtes de Toulouse lutteront sans succès contre la puissance grandissante des Trencavel. Les comtes de Foix, retranchés dans leurs montagnes, ne sont pas davantage soumis à l'autorité des comtes de Toulouse, avec lesquels ils ne s'allient que pour lutter contre les Trencavel. Les ligues de vassaux contre le comte se forment et se défont perpétuellement, au gré des intérêts de chaque participant.

Ces exemples donneraient une triste idée de la situation politique du Languedoc à la veille de la croisade, si l'on ne tenait pas compte du fait qu'il en allait à peu près de même pour tous les royaumes d'Occident, que les rois de France ont eu à lutter contre des ligues de vassaux. Qu'en Angleterre la lutte systématique des féodaux contre le pouvoir royal aboutit à la Grande Charte; que l'Allemagne et l'Italie sont le théâtre de guerres chroniques allant de la lutte pour l'Empire aux rivalités de clochers. Bref, à cette époque, où le lien moral qui liait l'homme à son seigneur et à son Église était une force réelle et indiscutée, la conduite de chacun semblait inspirée par le dicton populaire: "Charbonnier est maître en sa maison".

Ces hommes qui ne parlent jamais de liberté agissent le plus souvent comme s'ils n'avaient d'autre idéal et d'autre bien à défendre que leur liberté. On voit des villes se révolter contre leur seigneur légitime par peur de voir restreindre leur liberté de se gouverner elles-mêmes, les évêques tenir tête aux rois, voire aux papes, les seigneurs faire la guerre aux évêques, tous semblent mettre leur point d'honneur dans le refus de toute contrainte. Dans le Midi de la France, cet état d'esprit avait atteint son apogée, car le pays était de civilisation ancienne, riche, orgueilleux de son passé et avide de progrès.

Nous venons de voir que le comte de Toulouse n'est pas maître de ses vassaux; mieux que cela: sur ses propres terres qui lui sont par tradition fidèles, il ne peut lever une armée et est obligé de faire appel à des mercenaires. Bien souvent s'il veut faire appel à ses vassaux, il n'a même pas à qui s'adresser: alors que dans le Nord l'héritage d'un seigneur passait à sa mort au fils aîné, dans le Midi le fief était partagé entre tous les enfants et, après trois générations, un château pouvait appartenir à cinquante ou soixante "co-seigneurs", lesquels à leur tour, par mariage ou succession, pouvaient être aussi "co-seigneurs" d'autres châteaux; les grandes propriétés n'avaient pas de chef, mais tout au plus un gérant. Les frères et cousins ne s'accordant pas toujours entre eux, un fief, même important, ne constituait pas une unité militaire, comme c'était le cas en France.

Le comte n'est pas davantage maître dans les grandes villes qui sont des républiques autonomes, n'obéissant à leur suzerain que tant qu'il les laisse tranquilles. La prospérité des villes dans ce pays de passage et de commerce était plus grande, plus notoire que partout ailleurs. Les privilèges des bourgeois sont immenses. Tout habitant de la cité devient homme libre du jour où il s'y fixe et sa qualité de citoyen garantit si bien sa sécurité que nul autre pouvoir que les tribunaux de sa ville n'a droit de le juger, eût-il commis un délit à cent lieues des murs de sa cité.

La ville est gouvernée par des consuls, survivance du droit romain qui forme encore les bases de la juridiction locale. Les consuls ou capitouls sont élus parmi les bourgeois et les nobles de la cité et, ici, le bourgeois est l'égal du chevalier en droit et en fait; on voit là un relâchement de l'esprit de caste que la noblesse du Nord ne pardonnera ni aux nobles ni aux bourgeois du Midi. Le riche bourgeois est un grand seigneur, si sûr de ses droits qu'il tient tête au chevalier. Pour la défense de leurs libertés, les bourgeois ne reculent devant rien: ainsi en 1161, on voit les citoyens de Béziers tuer leur vicomte et rouer de coups leur évêque dans l'église de la Madeleine. Ce crime, il est vrai, donna lieu à des représailles terribles; mais l'esprit d'indépendance de ces petites républiques ne faisait que se forger et s'exaspérer dans leur lutte contre les abus de pouvoir des princes.

Au milieu de ce désordre organisé, l'Église, force supranationale, disciplinée en principe, obéissant à un chef unique, était condamnée, par la force des choses, à céder à la contagion. Elle était cruellement persécutée en tant que puissance temporelle; sa richesse excitait toutes les convoitises, son autorité semblait être une atteinte à l'indépendance de chacun: les évêques avaient le verbe haut et la poigne dure, ils se sentaient, de droit, maîtres du pays après Dieu et le pape. En fait, rien ne justifiait leur prétention, ils étaient, là comme partout ailleurs, et plus que partout ailleurs, de grands féodaux, disposant de vastes terres, de revenus considérables et souvent plus préoccupés par la défense de leurs intérêts temporels que par la direction spirituelle des habitants de leur diocèse. Ils avaient une excuse: il fallait hurler avec les loups, le patrimoine terrestre de l'Église était une garantie de sa liberté morale et ce patrimoine était durement menacé.

Indociles à la voix du pape, ils sont, de plus, extrêmement impopulaires dans leurs diocèses, le peuple ne les soutient pas contre les attaques des féodaux, il leur reproche leur luxe, leur indifférence pour les pauvres, leur passion pour les croisades. Les abbés, également princes sur leurs terres, grâce à la richesse de leurs couvents, ne sont guère mieux vus. Le bas clergé, négligé par ses supérieurs, tombe dans un tel discrédit que les évêques ont du mal à recruter de nouveaux cadres et ordonnent les premiers venus. De l'aveu de tous les écrivains catholiques de l'époque, l'Église, dans le Midi de la France, n'avait ni autorité ni prestige; elle était "morte".

Les peuples catholiques en étaient réduits ou bien à se contenter d'une Église qui eût induit en tentation les meilleurs, ou bien à chercher une autre issue à leurs aspirations spirituelles.

Ce pays, que rémunération des faits cités plus haut tendrait à faire apparaître comme une espèce d'enfer où régnent la discorde et l'anarchie, était en fait un pays où la vie était moins dure qu'ailleurs et même un pays uni. Seulement, son unité était intérieure plutôt qu'apparente, c'était l'unité d'une civilisation, le lien invisible que crée entre les fils d'une même terre une façon commune de penser et de sentir. Ce n'était pas seulement la richesse du bourgeois qui forçait le chevalier à le respecter, et à ces comtes de Toulouse éternellement absorbés par leurs disputes avec leurs évêques et leurs vassaux, le peuple témoignera toujours un amour et un respect sans condition.

En dépit de guerres périodiques qui n'occupaient d'ailleurs qu'un petit nombre de combattants, mais causaient toujours des dégâts dans les campagnes, le peuple ne passait pas pour pauvre. Des témoignages du temps (cf. Étienne, abbé de Sainte-Geneviève, futur évêque de Tournai)14 nous apprennent que les routes étaient peu sûres, infestées de Basques et d'Aragonnais, les campagnes incendiées, les maisons en ruines: les barons du Midi, dans leurs guerres, se servaient de routiers, faute d'armée régulière. Mais les villages situés le long des routes sont rares, la plupart sont des bourgs fortifiés ou dépendant d'une ville, le paysan est bien souvent bourgeois et cultive sa vigne sous les murs de sa cité. La terre était fertile et la prospérité des villes se reflétait sur la vie des paysans. Non seulement les bourgeois, mais beaucoup de paysans sont des hommes libres et dans une grande partie des fiefs, l'absence d'un seigneur unique fait que les serfs ne dépendent pratiquement de personne.

Le bourgeois est un privilégié: il est non seulement libre, mais protégé par sa communauté et le développement de plus en plus grand du commerce et de l'artisanat est en train d'élever le petit peuple lui-même à la dignité d'une classe forte et consciente de ses droits.

La puissance de la bourgeoisie joue un rôle prépondérant dans l'évolution du Languedoc. La terre des troubadours est la terre du grand commerce, la terre où l'importance sociale du bourgeois commence à éclipser celle du noble. Il est vrai que, par snobisme, ou par un reste de complexe d'infériorité, les bourgeois cherchent encore à acquérir des titres de noblesse, mais c'est pour eux un luxe gratuit; quand une bourgeoisie est traitée en égale par l'aristocratie, c'est qu'elle est, en fait, la plus forte.

Le Rhône et la Garonne sont de grandes artères par lesquelles circulent toutes les marchandises et matières premières, du Midi au Nord et du Nord au Midi. Marseille, Toulouse, Avignon, Narbonne sont de grands ports de commerce depuis l'antiquité. Les croisades, qui ont enrichi toutes les cités d'Occident, ont fait la fortune du Languedoc, terre de passage et clef de l'Orient; les partants venaient y acheter l'équipement nécessaire pour le voyage, les revenants y vendaient le butin rapporté; la noblesse du pays, aventureuse et vagabonde, a bien souvent été obligée de céder à vil prix sa terre et ses biens aux banquiers qui finançaient les expéditions en Terre sainte. À ces suzerains toujours à court d'argent les communes achèteront ensuite leurs libertés et privilèges, dont ils ne se laisseront plus dépouiller. Les bourgeois ne reconnaissent d'autres maîtres que leurs consuls, le comte de Toulouse n'a pas d'autorité légale dans sa propre ville et n'est obéi que tant qu'il respecte les lois de la commune.

Tout bourgeois a le droit de vendre, d'acheter, de troquer sans impôts ni taxes. Les mariages sont libres. Les ressortissants de pays étrangers jouissent des droits du citoyen, sans distinction de religion ou de race. La commune est le centre de la vie sociale; l'élection du consul est une grande fête publique, qui égale en faste les fêtes religieuses, avec processions et carillon des cloches de toutes les églises. La vie du citoyen, de la naissance à la mort, est liée à la vie de la cité; et la bénédiction nuptiale donnée par le prêtre n'égale pas en solennité le moment où les mariés, menés devant les consuls revêtus de leurs robes rouges bordées d'hermine, présentent leur offrande de fleurs et de branches de fruits. La vie publique de la commune, toute pénétrée cependant de l'esprit et des rites de la religion, est un grand facteur de laïcisation.

Cités de commerce, les villes méridionales étaient d'une opulence que celles du Nord pouvaient à juste titre leur envier: Paris ne pouvait se comparer à Toulouse, ni Troyes ou Rouen à Avignon. La magnificence des églises romanes du Midi que les siècles et les guerres ont épargnées peuvent nous aider à imaginer ce que devait être la beauté de ces villes de grand négoce, de grand artisanat, foyers de toutes les industries, de tous les arts, centres religieux et culturels de première importance. Les grandes villes possédaient des écoles de médecine, de philosophie, de mathématiques, d'astrologie; non seulement Toulouse, mais Narbonne, Avignon, Montpellier, Béziers, étaient, avant la création nominale des universités, des villes universitaires. À Toulouse, la philosophie d'Aristote était enseignée d'après les récentes découverts des philosophes arabes, alors qu'elle était encore interdite à Paris par les autorités ecclésiastiques, ce qui rehaussait considérablement le prestige de l'école de Toulouse.

Un contact permanent avec le monde musulman s'était établi de bonne heure grâce aux commerçants et médecins arabes venus soit d'Orient, soit d'au-delà des Pyrénées; l'infidèle ne pouvait plus être considéré comme un ennemi. Les Juifs, nombreux et puissants comme ils l'étaient dans tous les grands centres commerciaux, n'étaient pas tenus à l'écart de la vie publique par un préjugé religieux: leurs médecins et leurs professeurs jouissaient, dans les cités, de l'estime générale, ils avaient des écoles où ils donnaient des cours gratuits, parfois publics, et auxquels les étudiants catholiques ne trouvaient nullement inconvenant d'assister. On connaît les noms du docteur Abraham, de Beaucaire, du sage Siméon et du rabbin Jacob, à Saint-Gilles. L'influence des apocryphes judaïques et musulmans se répand dans le clergé et même dans le peuple. Bien plus, on voit des Juifs parmi les consuls et les magistrats de certaines villes.

Que ce fût un bien ou un mal, une chose est certaine: dans ce pays-là, la vie laïque prenait décidément le pas sur la vie religieuse et menaçait de l'étouffer.

La noblesse suivait le courant. Certains historiens nous la représentent vaine, futile, "dégénérée", d'autres voient en elle la plus belle incarnation de l'esprit chevaleresque et courtois de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que c'était, dans sa majorité, une noblesse embourgeoisée, cultivée, plus civile que militaire, bien qu'à l'occasion la chevalerie occitane ne le cédât pas en bravoure à celle du Nord; bref, une noblesse qui commençait à oublier que sa destination première et sa traditionnelle raison d'être était le métier des armes. Ce qui ne l'empêchait pas d'être batailleuse: elle le devenait terriblement lorsque ses intérêts étaient en jeu.

Dans un pays morcelé et décentralisé, où il n'y avait plus de grande cause à défendre, chacun se battait pour son propre compte, les ennemis de la veille devenaient amis, et vice versa, avec la plus grande facilité, et à la longue les petites rivalités locales n'étaient plus prises au sérieux par les intéressés eux-mêmes. D'ailleurs, nobles et bourgeois, s'ils ne s'entendaient pas toujours entre eux, s'entendaient du moins pour empiéter systématiquement sur les droits de l'Église, puissance affaiblie, impopulaire, donc facile à attaquer. On voit les évêques se ruiner dans les guerres qu'ils ont à soutenir contre les grands et les petits barons. Ce genre de guerre n'a, pour les nobles, rien d'exaltant. Du reste, leur esprit est ailleurs.

Le temps est loin où l'Église presque seule fournissait ce que nous pourrions appeler la classe des intellectuels. À présent, le laïc a depuis plus d'un siècle conquis le droit à la parole écrite et la langue littéraire des pays chrétiens n'est plus le latin. La littérature commence à tenir une place de plus en plus grande dans la vie, non seulement des classes supérieures mais aussi des classes moyennes. Français du Nord, Allemands et Anglais sont grands lecteurs de romans, le théâtre profane fait son apparition (encore timide) à côté du théâtre religieux et la poésie et la musique sont des arts qui même pour la petite noblesse et la bourgeoisie sont devenus une nécessité quotidienne.

Fait curieux, le Midi de la France n'a pas laissé de littérature romanesque. Sa littérature poétique, en revanche, est la première de l'Europe tant par son ancienneté que par la qualité de son inspiration. Sa supériorité est universellement reconnue; elle est imitée jusque dans les pays de langue germanique et, pour les poètes français, italiens et catalans, la langue occitane est la langue littéraire par excellence. (N'oublions pas que Dante avait d'abord songé à écrire La Divine Comédie en langue d'oc).

S'il nous est impossible de penser à la noblesse du Midi sans évoquer aussitôt le nom des troubadours, c'est que cette noblesse était réellement et immodérément passionnée de poésie et cherchait à mettre en pratique, à sa façon, l'idéal littéraire de son temps. Autant dire qu'elle n'avait pas tout à fait les pieds sur la terre, mais à bien examiner les choses, elle était plus réaliste que ne l'était, par exemple, la noblesse du temps de Louis XIV qui regardait comme un honneur suprême le droit d'assister au lever du roi.

L'honneur, pour le gentilhomme méridional du XIIe siècle, se traduisait par un certain mépris des biens de ce monde, uni à une exaltation démesurée de sa propre personnalité. Qu'est cette adoration de la Dame, de l'Amante merveilleuse et inaccessible, sinon le désir de proclamer que si l'on rend un culte, ce n'est pas à la divinité de tout le monde, mais à un objet choisi par le libre consentement de votre volonté?

Des commentateurs sont allés jusqu'à prétendre que la Dame n'était que le symbole soit de l'Église cathare, soit de quelque révélation ésotérique, et il est vrai que les poèmes de certains troubadours ont des accents assez semblables à ceux des poètes mystiques arabes. Sans doute, il ne s'agit là que d'une réminiscence littéraire, car à l'époque personne n'a songé à prendre cette poésie pour autre chose qu'une poésie d'amour. Mais il n'en reste pas moins vrai que la poésie des troubadours semble avant tout chanter une méthode de perfectionnement moral et spirituel au moyen de l'amour, plutôt que l'amour même. Ces tourments, ces soupirs, ces longues attentes et ces morts par métaphore semblent à la fois passionnément sincères et un peu irréels. C'est sa propre beauté d'âme que le poète semble admirer à travers ses souffrances.

Cette société turbulente, égoïste, inquiète, à travers sa prodigalité extravagante (à ne citer que l'exemple de ce seigneur de Venous qui, par bravade, fait brûler vifs trente chevaux sous les yeux de ses invités), à travers son engouement pour les arts les plus inutiles en apparence et sa soif d'amours irréalisables, témoigne pour une certaine manière de vivre qui ne manque pas de noblesse. Sous une frivolité apparente se cache peut-être un désir de détachement, de refus de prendre au sérieux des choses qui n'en valent pas la peine. Le jour du danger venu et la première surprise passée, la noblesse occitane saura se battre et fera preuve d'un patriotisme intransigeant et parfois féroce; sa faiblesse en tant que puissance politique n'est nullement le signe d'un manque de vitalité.

Ce que nous savons, en tout cas, c'est que cette noblesse était non seulement indulgente envers l'hérésie, mais qu'elle en a même été le soutien le plus sûr et le plus notoire. C'est parce que la religion nouvelle avait conquis la seule classe de la population qui pût défendre la cause de l'Église par les armes que la croisade avait été jugée nécessaire.

La terre occitane, pays catholique en principe et en fait, était tout naturellement, sans heurts, sans révolte réelle, devenue terre d'hérésie. La nouvelle doctrine y était si bien acclimatée qu'il était déjà impossible de distinguer le bon grain de l'ivraie, il fallait ou ne pas agir du tout, ou se résigner à frapper au hasard. Dans cette guerre impitoyable qui durera plus de dix ans, les hérétiques sembleront n'être plus qu'un prétexte, les chefs de la croisade viseront à l'écrasement du pays tout entier.

Mais la croisade, loin de détruire l'hérésie, lui redonnera des forces nouvelles, il faudra un siècle pour en venir à bout et on n'y parviendra qu'au prix de l'étouffement progressif des forces vives du pays.

3 10 mars 1204.

4 Pierre des Vaux de Cernay, ch. III.

5 Guillaume de Puylaurens, ch. X.

6 "Chanson de la Croisade", ch. VI, 131-134.

7 Lettre d'Innocent III à Philippe Auguste, 9 février 1209.

8 Pierre des Vaux de Cernay, ch. LXIV.

9 Pierre des Vaux de Cernay, ch. IV.

10 Lettre d'Innocent III à Raymond VI, 20 mai 1207.

11 "Chanson de la Croisade", ch. VI, 131-134.

12 Lettre d'Innocent III à Raymond VI.

13 G. de P., ch. IX.

14 Lettres d'Étienne de Tournai, nouv. éd. par l'abbé Desilve, Valenciennes, Paris, 1893.

CHAPITRE II

L'HÉRÉSIE ET LES HÉRÉTIQUES

I - ORIGINES

L'existence des hérésies est inséparable de l'existence même de l'Église: là où il y a dogme, il y a hérésie; et depuis les origines, l'histoire de l'Église chrétienne est une longue suite de luttes contre diverses hérésies, luttes aussi âpres et aussi sanglantes que celles qui opposèrent les communautés chrétiennes aux non-chrétiens. Mais à partir du VIe siècle, l'Europe occidentale, mal remise du choc des grandes invasions et toujours menacée d'être envahie de nouveau, jouit d'une relative stabilité religieuse et l'autorité de l'Église est théoriquement respectée15.

Or, l'hérésie, ou plutôt les hérésies pullulaient partout. Les survivances de l'arianisme et du manichéisme vaincus resurgissaient sans cesse, tantôt sous forme de compromis tacite avec l'orthodoxie, tantôt sous forme d'opposition ouverte; de plus, les abus inévitables à l'existence d'une Église établie provoquaient sans cesse des protestations, des tendances réformatrices qui prenaient souvent le caractère d'hérésies, c'est-à-dire de divergences avec la doctrine officielle. Les hérésies apparaissaient dans les campagnes, où elles étaient peut-être une survivance à peine christianisée du mysticisme celtique; dans les couvents, où elles étaient le fruit de méditations de moines à l'esprit aventureux; dans les chaires de théologie; dans les villes, où elles prenaient le caractère de révoltes à tendance sociale.

Mais dans le Nord de l'Italie et dans le Midi de la France, Rome avait à faire face à une situation totalement différente: il ne s'agissait plus de manifestations d'indépendance locales et individuelles, mais d'une véritable religion rivale qui s'installait en plein cœur de la chrétienté et gagnait du terrain par son assurance d'être la seule vraie religion. Les moyens de persuasion traditionnels employés par l'Église contre ses fils égarés se heurtaient à un mur inébranlable: ces hérétiques-là n'étaient plus des catholiques dissidents, ils puisaient leur force dans la conscience d'appartenir à une religion qui n'a jamais rien eu à voir avec le catholicisme, à une religion plus ancienne que l'Église.

(Il ne faut pas, du reste, perdre de vue le fait qu'une bonne partie des hérétiques, tant Italiens qu'Occitans, se composait de vaudois et d'autres sectes à tendance réformatrice, que l'Église eût sans doute réussi, à la longue, à ramener dans son sein par une politique plus compréhensive. Mais comme ces mouvements de réforme un peu extrémistes ont fini par être confondus avec la grande hérésie, le catharisme, c'est de celui-ci que nous avons à parler avant tout).

La religion des cathares, ou des "purs" venait d'Orient. Les contemporains les traitaient de manichéens et d'ariens. En fait, la plupart des sectes hérétiques qui apparaissent en Europe occidentale à partir du XIe siècle sont traitées de "manichéennes". C'est une façon de parler, les hérétiques ne se réclament jamais de Manès, et il est certain que les diverses Églises de tendance manichéenne avouée qui s'étaient implantées en Espagne, en Afrique du Nord et même en France avaient depuis longtemps renoncé à cette redoutable filiation qui les vouait aux anathèmes et aux bûchers. Il n'y avait plus de manichéens, il n'y avait plus que des "chrétiens".

Des historiens modernes (F. Niel) sont allés jusqu'à dire que le catharisme n'était pas une hérésie, mais une religion qui n'avait plus rien de commun avec le christianisme. Il serait plus exact de dire qu'elle n'avait rien de commun avec le christianisme tel que dix siècles d'histoire de l'Église l'avaient formé. La religion cathare est une hérésie qui remonte au temps où les dogmes n'étaient pas encore cristallisés, où le monde antique confronté avec la foi nouvelle tâtonnait, cherchait, tentait par tous les moyens à sa portée de s'assimiler une doctrine étrangère, trop dynamique, trop vivante et dont les contradictions apparentes et réelles n'étaient pas faites pour rassurer des esprits avides de clarté.

Le gnosticisme, essai de synthèse entre la philosophie antique et le christianisme, niant la possibilité de la création par Dieu du mal et de la matière, fut de bonne heure condamné par les Pères de l'Église et ne devait jamais disparaître complètement; son esprit est toujours resté vivace dans les Églises d'Orient et son influence sur la tradition occidentale est plus grande qu'on ne le croit. Les gnostiques influencent la doctrine de Manès qui, héritier de la religion perse, croit à deux principes essentiels, le Bon et le Mauvais; Manès à son tour influence le gnosticisme; et, de ce fait, la grande tradition dualiste, qui pénètre, du reste, par des voies souterraines dans le christianisme orthodoxe, portera le nom de manichéisme.

Mais les manichéens proprement dits, après avoir été cruellement persécutés, après avoir essaimé des sectes puissantes à travers l'Europe et l'Asie et jusqu'en Chine, disparaissent, et le nom du Christ fait oublier celui de Manès. Les pauliciens, secte manichéenne qui tendait ouvertement à christianiser le manichéisme, étaient puissants en Arménie et en Asie Mineure; mais, vaincus par les Grecs en 872, ils durent se soumettre et beaucoup d'entre eux furent déportés dans la péninsule balkanique par l'ordre de l'empereur. C'est là que se formera le noyau de l'Église qui deviendra, plus tard, l'Église cathare.

Dès le VIIe siècle, un peuple venu d'Asie, les Bulgares, avait établi dans les Balkans un royaume au sud du Danube. C'est là que les pauliciens déportés exercent leur mission au moment où (au XIe siècle) les populations slaves de Bulgarie sont évangélisées à la fois par les Latins et par les Grecs. Et le catharisme, tel qu'il était connu dans le Midi de la France, apparaît au Xe siècle en Bulgarie sous le nom de bogomilisme.

Nous ne savons si le fondateur de cette religion s'appelait réellement Bogomil (Aimé de Dieu), si cette appellation était un simple surnom, ou si, suivant une tendance courante chez les Slaves, ce nom sert à désigner un personnage symbolique et collectif que, faute de renseignements précis, on a fini par prendre pour un homme ayant réellement existé. Les auteurs orthodoxes de l'époque parlent également d'un pope Jérémie. Les origines de la secte sont obscures, sa diffusion rapide, son dynamisme incontestable. Non seulement les bogomiles sont de plus en plus nombreux en Bulgarie en dépit des persécutions - car leurs tendances révolutionnaires inquiètent les classes dirigeantes, - mais ils envoient bientôt des missionnaires à travers tout le monde méditerranéen. La religion nouvelle gagne la Bosnie et la Serbie, où elle se maintient si bien qu'elle fait souvent figure de religion d'État et ne sera anéantie qu'au XVe siècle par l'invasion turque.

Au XIe siècle, les bogomiles ont répandu leur doctrine en Italie du Nord et dans le Midi de la France; nous ne savons quelles étaient, dans ces pays, les survivances manichéennes qui ont permis une assimilation aussi rapide du catharisme bulgare; mais la foi cathare a si bien gagné ces contrées, progressant à la manière du levain, que, dès le milieu du XIIe siècle, elle est devenue une religion semi-officielle (quoique persécutée), possédant dans le pays ses traditions, son histoire, son organisation hiérarchique. Le mouvement sort de plus en plus d'une clandestinité désormais inutile. En 1167, l'évêque bulgare Nikita ou Nicétas (appelé "pape" des cathares, ce qui est dû sans doute à une confusion avec le mot "pope", prêtre) arrive de Constantinople pour raffermir dans la vraie tradition les jeunes églises languedociennes et réunit un concile de ministres et évêques cathares à Saint-Félix de Caraman, près de Toulouse. Ce seul fait nous montre à quel point l'Église cathare tenait à proclamer elle aussi son universalité, son unité supranationale, face à l'Église de Rome. Ce n'était plus une secte, ni un mouvement d'opposition à l'Église établie, c'était une véritable Église.

Les pouvoirs publics, effrayés par l'ampleur de ce mouvement, tentent une manœuvre d'intimidation: le comte de Toulouse, Raymond V, songe même à une croisade où participeraient les rois de France et d'Angleterre, le pape Alexandre III envoie le cardinal-légat Pierre de Saint-Chrysogone à Toulouse, à la tête d'une importante délégation; se voyant impuissant à rechercher et à poursuivre les hérétiques, trop nombreux, le légat se contente de faire un exemple: il fait saisir et flageller publiquement un bourgeois de Toulouse connu par son amitié pour les hérétiques, Pierre Mauran, vieillard riche et vénéré de tous; exilé en Terre sainte pour trois ans, Pierre Mauran revient à Toulouse pour être triomphalement élu capitoul. La démarche des légats n'a fait qu'accroître la popularité de la foi nouvelle.

Il est facile d'expliquer le succès du catharisme par la carence des pouvoirs ecclésiastiques, par l'avidité des bourgeois et des nobles heureux d'un prétexte d'attaquer sans remords les biens de l'Église, par le goût des uns et des autres pour la nouveauté. Nous avons vu que le terrain était favorable à l'éclosion d'une religion nouvelle. Mais un terrain favorable n'explique pas grand-chose. Les raisons du succès extraordinaire de cette religion doivent être cherchées dans cette religion elle-même.

II - DOGME

Il ne s'agit pas ici d'examiner en détail les dogmes et la pensée de l'Église cathare; d'abord parce que même le peu de renseignements que nous possédons sur cette Église fournirait la matière de plusieurs volumes; ensuite, ces renseignements par eux-mêmes ne nous apprennent pas ce qu'était réellement cette religion disparue. Autant chercher à retrouver, d'après la forme des os d'un crâne, les traits d'un visage vivant. Quelques indications sommaires sont possibles et beaucoup de suppositions. Cette religion morte de mort violente a été, de plus, dénigrée, diffamée, discréditée d'une façon si systématique qu'à ceux-là mêmes qui n'avaient pas de préjugé défavorable à son égard, elle a fini par apparaître comme quelque chose d'un peu contraire au bon sens. C'est le cas de toutes les religions mortes et, d'ailleurs, la foi catholique des hommes du moyen âge nous est parfois tout aussi étrangère que celle des cathares.

Nous pouvons essayer, après un bref aperçu des dogmes essentiels, de tirer quelques conclusions de faits concrets parvenus jusqu'à nous et tâcher de nous faire une idée, si vague soit-elle, du climat spirituel où cette religion a pu se développer et mûrir.

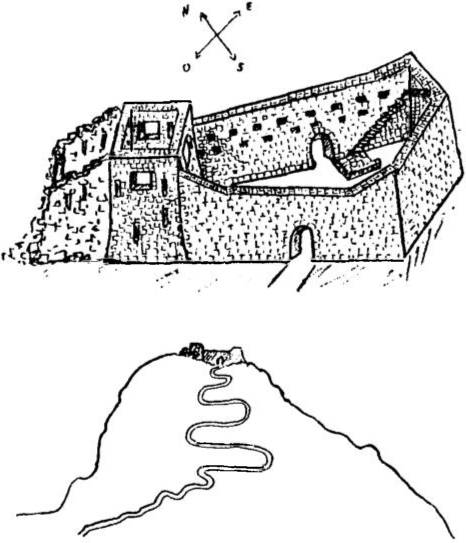

Une question se pose tout d'abord: le catharisme comportait-il un enseignement ésotérique? Certaines indications, entre autres l'existence du château de Montségur et sa construction très particulière, le donneraient à penser. Mais si cette religion avait ses mystères et ses rites secrets, ils sont demeurés si bien cachés que même des parfaits convertis et passés dans les rangs de l'Inquisition, tel Raynier Sacchoni, n'en ont jamais soufflé mot. Certains points de la doctrine cathare, en particulier ce qui concerne leurs jeûnes et leurs fêtes, sont restés obscurs, pour la bonne raison que les inquisiteurs n'ont pas songé à interroger les hérétiques sur ce sujet. D'une littérature cathare abondante et variée ne subsistent plus que quelques documents échappés par hasard à la destruction16 et dont nous ne savons pas s'ils étaient des ouvrages importants et s'ils reflétaient fidèlement l'esprit de toute l'Église cathare. De plus, comme toute Église, cette Église-là comptait en son sein de nombreuses "hérésies" ou tendances divergentes; sans doute eut-elle aussi des sectes plus particulièrement ésotériques qui ont pu rester ignorées de la majorité des croyants.