Yuri Fialkov

La novena cifra decimal

A la memoria de mi hermano

Hay picos montañosos que no se encontrarán en los mapas. Y no obstante, la conquista de los mismos no se interrumpe ni un solo día, ni un solo instante. Es una lucha tenaz, llena de dramatismo, de hechos y circunstancias inesperados. Son las cumbres de la Ciencia.

Aunque los escaladores de tan escarpados montes no oigan el aullido de los vientos helados, ni se vean amenazados por los terribles aludes, la historia de las conquistas de tales “picos de la Ciencia” es una sucesión de hazañas tan importantes como la toma del Everest.

En este libro hablaremos de la ascensión a una de las cumbres de la Química contemporánea, al pico de las cantidades infinitamente pequeñas de las substancias. Esta ascensión ha sido difícil y arriesgada. Los químicos se han visito obligados a escalar los abruptos peldaños de las cifras decimales, labrándolos en el duro granito de lo desconocido.

Una milmillonésima de gramo… ¿Puede tener alguna utilidad la partícula de cualquier substancia que pese eso, si por su pequeñez no puede verse ni siquiera en el microscopio más potente? La respuesta nos la dará el hecho de que la química moderna opera libremente con tan insignificantes cantidades de distintas substancias. Los científicos han aprendido a pesar una milmillonésima de gramo, e incluso a determinar las propiedades de las substancias obtenidas en tan ínfimas cantidades. Los descubrido res científicos llevaban a la espalda el pesado fardo de teorías ya anticuadas, y la cumbre de la montaña —la clave del problema— se perdía entre las densas nubes de las contradicciones.

Aquí entrarán en colisión los fenómenos y sucesos más diversos, ya que la historia del acosamiento a las esquivas cantidades microscópicas de la materia atañe a muchos problemas y ramas de la Ciencia. Es precisamente a estos “cazadores” de lo ultramicroscópico y de lo invisible a quienes deben sus éxitos las ramas de la Química, tan distantes como la síntesis de elementos que no existen en la Naturaleza, el estudio de las substancias de pureza casi absoluta, la preparación de materiales semiconductores y la separación y uso de metales raros y muy escasos; en fin, todo aquello de lo que se hablará en este libro.

Los primeros peldaños

Las victimas de la precisión

Que el lector decida si la historia que le vamos a relatar es triste o regocijante. A nosotros nos parece que, al fin de cuentas, eso carece de importancia. Lo principal es que los acontecimientos a que nos referimos ocurrieron en realidad. Lugar de la acción, Alemania; época, los años 20 del siglo XX.

Si alguien deseara restablecer esta historia en todos sus detalles, nos veríamos obligados a advertirle la inconveniencia de tomar como punto de orientación las informaciones de la prensa. Los periódicos reaccionarios alemanes fieles a sus costumbres, callaron lo esencial, hiperbolizando, en cambio, los detalles insignificantes.

Todo empezó una tarde de julio de 1924, cuando el profesor Litte disertaba ante sus colegas del Instituto sobre los resultados del trabajo realizado por el grupo de científicos que él dirigía. Hacía treinta años que cada dos semanas se celebraban regularmente asambleas científicas en el Instituto, y los respetables profesores sabían de sobra que en esos treinta años jamás se había comunicado en dichas reuniones nada por lo que valiera la pena de que el auditorio se sacudiese la somnolencia en que se hallaba sumido de ordinario. Por otra parte, hacía calor, mucho calor, y según manifestó el Presidente al final de la disertación, haciendo gala de un humor bastante trasnochado, el refresco con hielo “entraba” mejor que el informe científico, por supuesto, muy interesante, del Herr Profesor. Al decir que el informe había sido muy interesante, el Presidente faltó sin duda alguna a la verdad, puesto que lo “oyó” dormido, tapándose la cara con un periódico. Por cierto, la atención de los demás asistentes no era mayor.

Muchos de ellos lo lamentarían muchísimo después, ya que precisamente aquella tarde el profesor Litte informó por primera vez de haber observado el fenómeno de la transformación del mercurio en oro.

Hacía varios años que el profesor Litte trabajaba con una lámpara de vapor de mercurio (lámpara de cuarzo). Y unos meses antes haibía descubierto que el mercurio de esas lámparas contenía una cantidad considerable —relativamente, por supuesto— de oro. Como el mercurio es el vecino inmediato del pro en el Sistema Periódico, Litte sacó la conclusión de que se operaba el fenómeno de conversión de un metal vulgar en el preciado oro, por la acción del arco voltaico creado en la lámpara.

Sería difícil explicar cómo la información del profesor Litte llegó a oídos de los periodistas. Pero llegó. Tres días después, el “Patriotis-che Rundschau” decía en primera plana, con enormes caracteres: “Todo alemán honrado puede tener su millón”. Y un poco más abajo, con letras algo menores: “El secreto de la obtención del oro ha sido descubierto”.

En el transcurso de los dos meses siguientes, el profesor Litte pudo convencerse de que la expresión “el peso de la gloria” no es simplemente una metáfora proverbial.

Los reporteros y los fotógrafos de la prensa se comportaban con relativo decoro. Espiaban pacientemente al profesor en su villa, abalanzándose sobre todos los que salían de la casa. Pero los más insoportables eran los representantes de las casas industriales, pequeñas y grandes. Se introducían con todo descaro en el gabinete de trabajo del profesor, lo despertaban a media noche con llamadas telefónicas, se aparecían inesperadamente en el comedor a la hora del desayuno, en detrimento del humor y del apetito del profesor. Con vocecita sugestiva le prometían bienes ultraterrenos si se avenía a vender el secreto de la preparación del noble metal a su firma. Y a lo largo de sus monólogos denostaban con saña, y no siempre con los modales debidos, a sus supuestos competidores.

El entusiasmo de los industriales se avivó aún más cuando el químico japonés Nagoaka, después de comprobar los hechos expuestos por Litte, confirmó rotundamente las conclusiones del investigador alemán. Nagoaka añadió, además, que el Japón se proponía iniciar en un futuro inmediato importantes investigaciones con vistas a la obtención de oro a partir del mercurio en escala industrial.

Los dispares y contradictorios comentarios y el alboroto levantado por la prensa empezaron a reflejarse en el inquieto organismo de la bolsa. En una palabra, el asunto amenazaba con ir muy lejos. Y eso fue lo que impulsó al profesor Litte a manifestarse en las páginas de una revista científica, exponiendo con todo detalle la esencia de la cuestión y sus propias conjeturas.

Los periodistas se aferraron convulsivamente a este artículo. Probablemente era el primer caso en la historia de la Ciencia, de que una información fuese trasladada, íntegra, desde las páginas de una revista científica seria a las planas de los periódicos, con todo su bagaje de símbolos químicos, letras griegas y signos de integrales. El autor declaró categóricamente que toda deducción resultaría prematura, que a partir del mercurio, el oro se formaba en cantidades muy ipequeñas y que el coste de la energía eléctrica necesaria para realizar la transformación superaba en mucho el valor del oro. No obstante, en el futuro…, bien podría ser…, cuando el fenómeno se hubiera estudiado con más detalle…, la historia de la Ciencia ofrecía muchos ejemplos en que…

El primer representante del mundo de los negocios que causó una impresión favorable al profesor Litte fue el jefe superior de la casa Siemens. El señor Schkrubber declaró al honorable Herr Profesor que su ingenuidad no era tanta como para no comprender que el efecto de la transformación del mercurio en oro, descubierto por el Profesor, carecía en absoluto de perspectivas desde el punto de vista industrial. Pero a él, primer personaje de la casa, no le interesaba ese aspecto de la cuestión. El aspiraba a que la Ciencia alemana se enriqueciera con otra gloriosa realización. El, el jefe superior de la casa, a pesar de no ser viejo, recordaba perfectamente las burlas de que fue objeto el descubrimiento del gran Roentgen.

La comparación con Roentgen lisonjeó tanto al profesor, que éste decidió firmar un contrato con la casa, sin haber contado bien los ceros que tenía la cifra de lo asignado por ella para los trabajos científicos. La suma, en efecto, era colosal. ¡Qué importancia podía tener en comparación con dicha cifra, la insignificante cláusula según la cual todos los inventos del profesor pasarían a ser propiedad de la casa Siemens!

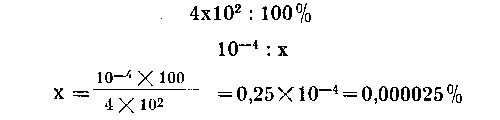

Dos semanas después el profesor Litte ocupaba un gabinete muy bien instalado y apenas le bastaba el tiempo para escuchar y sopesar los datos que le comunicaban sus numerosos colaboradores. En cosa de un mes se desarrolló un método de extraordinaria sensibilidad para determinar el contenido de oro en el mercurio, incluso cuando la proporción del metal noble no excedía de una cienmilésima de porciento.

El día en que se hizo el balance de los resultados de los distintos experimentos, el profesor Litte salió del laboratorio muy tarde. Y a la mañana siguiente, prosiguió la revisión del cuadro de resultados, dando muestras de profunda consternación. En efecto, había de qué asombrarse. Los resultados de los experimentos no presentaban ninguna, absolutamente ninguna regularidad. Se daba el caso de que el mercurio que había “trabajado” en la lámpara sólo unas cuantas horas fuese mucho más rico en oro que el tomado de lámparas ya “veteranas”, cansadas de lucir. A veces bastaba con hacer pasar la corriente por la lámpara durante tres minutos, para que el porcentaje de oro en el mercurio se quintuplicara; otras veces, ni haciendo pasar la corriente durante dos semanas se conseguía modificar en lo más mínimo la proporción del noble metal.

Sin embargo, también había éxitos. La suerte favorecía especialmente a uno de los asistentes del profesor, al alto y desgarbado Rudolf Kranz. Las muestras que éste analizaba contenían siempre de cuatro a cinco veces más oro que las registradas por los demás experimentadores. Esto se repetía con tanta constancia, que el profesor llegó a sospechar cierto falseamiento de los (resultados por el asistente. Por esta razón, llegó a pasar todo un día al lado de su mesa de trabajo, observándole con la mayor atención y ayudándole incluso en las operaciones más simples.

¡Sí, señores, el profesor no perdió el tiempo en vano! La muestra analizada por Kranz aquel día, ofreció un porcentaje de oro once veces mayor que el de la muestra de control, obtenida durante los primeros experimentos del profesor.

Posteriormente el profesor Litte trataría de recordar, una y otra vez, cuál de sus asistentes le había sugerido la idea de comprobar si el mercurio inicial, es decir, el que 'todavía no había sido empleado en la lámpara, contenía indicios de oro. No podía recordarlo de ningún modo. En cambio, le quedó indeleble que en respuesta a dicha proposición había exclamado, irritado, que él, el profesor Litte, no adquiría el mercurio en una tienda de embutidos, sino que lo recibía de la firma “Kallbaum” ¿Se podía acaso decir algo del preparado de una casa que gozaba de una reputación intachable?

El profesor recordaría después aquel arrebato suyo con profunda vergüenza, pues al cabo de un par de horas se había descubierto que el mercurio de la casa “Kallbaum” (“¡Los mejores preparados del mundo!”, “¡Pureza 100%!”, “¡Garantía absoluta!”) contenía, por lo menos, el promedio de oro registrado en los experimentos. Claro que la “Kallbaum” no tenía la culpa. Sencillamente, sus químicos no disponían de métodos tan supersensibles para el reconocimiento del oro como los que empleaban en el laboratorio de Litte. Y aunque dispusieran de ellos, de poco les hubiera servido, puesto que, según se demostró más adelante, la separación de los exiguos indicios de oro contenidos en el mercurio, y que lo acompañan siempre, es una tarea casi imposible.

No estaba descartado que el profesor acudiese inmediatamente al señor Schkrubber y le manifestase que todas sus premisas científicas eran falsas, que le había inducido a error el oro contenido en el mercurio inicial. El profesor hubiera procedido de tal modo si en aquel inolvidable y desdichado día, no se le hubiera presentado Kranz y, mirándole por encima de los lentes con sus grandes ojos azules, no le hubiese mostrado los resultados del análisis, recién terminado, del contenido de la lámpara de cuarzo. El mercurio de ésta contenía 25 (¡veinticinco!) veces más oro que el inicial.

Litte dio un beso al asombrado Rudolf, y con voz enérgica ordenó que se prosiguiera la experimentación.

No se sabe cuánto hubiera durado aquel embarazoso asunto. Pero tres días después se le presentó nuevamente Kranz, y con señales de turbación le dijo, por primera vez durante todo aquel tiempo, que no encontraba nada de oro. Las últimas muestras examinadas no contenían ni un ápice más de oro que el mercurio inicial. Mientras oía sus explicaciones, Litte se fijó en que Kranz, al leer el diario en que se registraban los experimentos, se acercaba mucho a los ojos los apuntes.

—Se va haciendo usted demasiado distraído, Kranz —le observó con irritación—; hoy se ha olvidado las gafas. ¿Tanto le absorbe la Ciencia?

—N-n-no es eso —contestó honradamente Rudolf—. Es que ayer asistí a cierta velada y… y volví a casa sin los lentes.

—Sin los lentes… sin los lentes… —repetía maquinalmente Litte escrutando el diario de trabajo, —sin lentes… sin lentes… ¡¡¡Sin lentes!!! —bramó de improviso—. ¿Eran de oro, Kranz? ¡¡¿Eran de oro?!!

— No, mi Jefe, —respondió como un soldado el asistente, estupefacto—, sólo era de oro la montura.

—Mein Gott, mein lieber Gott[1], —gimió el profesor—. Usted y yo somos unos idiotas, mejor dicho, yo no soy un simple idiota, soy un gran idiota; eso es lo que soy yo, Kranz. De su montura, provenía el oro que Ud. hallaba en el mercurio. Este disuelve el oro con más facilidad que el agua el azúcar. ¡Oh, mein Gott! ¿¡Qué decir a Herr Schkrubber!?

¿Habrá que proseguir nuestra narración? Habrá que describir, acaso, la acalorada reunión del Consejo de administración de “Siemens”, a la que fueron convocados como peritos los más insignes químicos de Alemania? Y, desde luego, sería totalmente inútil aducir las argucias de que se valió el Presidente del Consejo, Schkrubber, para persuadir a los miembros del mismo de que dieran por buenas las pérdidas, que desgraciadamente eran muchas, ¡muchísimas!.

Para nosotros, el aspecto interesante en esta historia es otro: los métodos analíticos que permitieron establecer que cualquier muestra de mercurio, independientemente de su procedencia, contenía ciertas cantidades de oro, susceptibles de determinación.

Verdaderamente, hay que tener en cuenta que las cantidades eran pequeñísimas. En efecto, ¿cuánto oro podía contener el mercurio, si incluso las ínfimas cantidades del mismo, que de la montura de los lentes o de los gemelos de oro pasaban al mercurio que se analizaba, elevaban su proporción en diez o más veces?

En electo, el contenido de oro en el mercurio no pasa de un gramo por 100 kilogramos del segundo metal. Y, sin embargo, los químicos supieron descubrir estas despreciables huellas de oro en un “océano” de mercurio. Sin duda alguna, si Litte no hubiera dominado un método tan perfecto de reconocimiento del oro, habría habido una noticia sensacional de memos y una reputación salvada de más.

¿Se infiere de ello que a los químicos les perjudique la precisión excesiva en el análisis? No, ni mucho menos. De ¡habérsele ocurrido al profesor Litte comprobar la presencia de oro en el mercurio inicial, todo hubiera ido a pedir de boca. Pero en aquellos tiempos con eso no se podía ni siquiera soñar.

No siempre había sido asequible para los químicos tan alta precisión en los experimentos. Unos 150 años antes de aquello no podían registrar ni siquiera la presencia de impurezas en cantidades cien y aún mil veces mayores.

Las balanzas hacen la Química

En Leningrado, en un edificio cuyas altas y angostas ventanas miran al río Neva, hay una espaciosa sala circular. Reina en ella un solemne silencio de museo. En una especie de nicho descansa un telescopio de los que tal vez ahora sólo puedan contemplarse en los cuadros de antaño, al lado de las efigies de científicos de la antigüedad. Un globo terráqueo, ennegrecido por el tiempo, refleja una luz opaca, mostrando unos continentes de configuración insólita para nosotros. Del techo pende un complicado artefacto; no se podría decir si es una cometa o un aparato para captar la electricidad atmosférica. En el centro de la sala hay una mesita en donde reposa, dentro de una campana de cristal, una balanza, que, a simple vista, no tiene nada de particular.

En cualquier laboratorio de escuela se pueden ver balanzas mucho más curiosas. ¿A qué se debe, pues, tanta estima? ¿Por qué razón se le tributa un “honor” que no han podido alcanzar muchas balanzas en los laboratorios académicos de nuestros días? ¡Con campanas de cristal se cubren los aparatos de mayor precisión!

Pero no hay de qué asombrarse. Todos los aparatos de dicha sala son sagrados para la historia de la Ciencia rusa. Los empleaba Mijail Lomonosov.

Lo más justo sería colocar sobre la balanza de Lomonosov la siguiente inscripción: “Aparato que sentó las bases de la Química contemporánea”. Al descubrir la ley de la conservación del peso, cuya existencia demostró experimentalmente con ayuda de aquélla, Lomonosov entronizó la química como ciencia exacta. Desde entonces, las balanzas se convirtieron en el principal instrumento de investigación de los químicos.

Veamos las obras de Química escritas no ya en los albores del medievo, sino casi en “nuestra época”, unos 30 ó 40 años antes de Lomonosov. En ellas se pueden ver a cada paso descripciones de experimentos, tales como: “Se tomó un puñado de sosa (nosotros traducimos las expresiones de los químicos de aquellos tiempos a nuestro idioma químico); añadióse a la misma ácido sulfúrico a discreción. Después la mezcla se sometió durante cierto tiempo a evaporación, obteniéndose un residuo bastante más pesado que la sosa tomada inicialmente”. ¡Cualquiera entiende lo que quiere decir el autor! Unos tienen la mano grande, otros muy pequeña; algunos apenas podrán tomar en un puñado 50 gramos de sosa, mientras que otros fácilmente cogerán con su manaza alrededor de un kilo. ¿Y en cuanto al ácido que se debe añadir? A nosotros puede parecemos que “a discreción” significa, por lo menos, un vaso, pero habrá lectores a quienes les parezca que tres gotas son más que suficiente.

Al afirmar como ley la tesis de que la materia, en las reacciones químicas, no puede destruirse ni crearse, de que “cuanto se pierda en un sitio, aparecerá en otro lugar”, Lomonosov asentó la Química en las únicas bases justas y estrictamente científicas.

A partir de entonces los científicos ya no tendrían que adivinar, al mezclar las substancias, si el producto de la reacción pesaría más o menos que las substancias iniciales. No, desde entonces sabrían ya con absoluta certeza que las substancias obtenidas como producto de la reacción pesarían exactamente igual que las substancias reaccionantes.

En aquellos tiempos —hace doscientos años—, la precisión con que se llevaban a cabo las investigaciones no era muy alta. Sólo Lomonósov, Lavoisier y algunos otros sabios disponían de instrumentos construidos con gran escrupulosidad. Las balanzas de la mayoría de los científicos eran de una “precisión” tal, que más de un dependiente del comercio en nuestros días las desecharía hasta para pesar patatas.

Pero aquello no duró mucho. A principios del siglo pasado todos los laboratorios químicos estaban ya equipados con balanzas de suma precisión. La causa de ello radicaba en el considerable desarrollo alcanzado por la industria química y, en consecuencia, por el análisis químico.

Sea cual fuere la esfera de trabajo del químico en el laboratorio —obtención de una nueva substancia, repetición de experimentos ya descritos, estudio de una reacción determinada, etc.—, su labor siempre culmina en el análisis químico. Sólo en el análisis puede hallar la respuesta a los interrogantes respecto a la índole del compuesto obtenido, al grado de corrección con que se ha realizado el proceso, y a la obtención del resultado esperado.

El análisis es un asunto complicado. En él no se puede trabajar con indiferencia. Además, los reactivos han de ser muy puros, los utensilios deben brillar de limpios y los cálculos tienen que ser correctos. Y en cuanto a las balanzas, por supuesto, es necesario que sean de la mayor precisión posible.

Con el desarrollo de la Ciencia y la técnica, las exigencias presentadas al análisis químico aumentaron con bastante rapidez. Esa fue precisamente la causa de que cien años después del trabajo de Lomonosov, los científicos dispusieran de aparatos que permitían pesar con exactitud hasta una milésima de gramo. Y al cabo de otros 40 ó 50 años, todos los laboratorios que se dedicaban al análisis químico disponían de balanzas cuya sensibilidad era de dos diezmilésimas de gramo.

¿Dos diezmilésimas? No todos los microscopios permiten ver un corpúsculo de tal peso. Entonces, ¿para qué necesitaban (los químicos pesar las substancias con tanta precisión?

La cosa es bien sencilla. Para que los resultados del análisis sean fidedignos, la cantidad en peso de los elementos en el compuesto debe determinarse con una exactitud de hasta una centésima de 1%. De lo contrario, sería imposible formarse un criterio exacto de la composición de las combinaciones químicas. Si para investigar la composición de un compuesto químico se ha tomado un gramo, podrá calcularse sin dificultad que las diezmilésimas de gramo son, precisamente, esas centésimas de 1%, tan necesarias para el químico.

El uso de las balanzas “de cuatro cifras”, —así las bautizaron los químicos—, requiere singular destreza y cuidado. Bastaría con olvidarse de cerrar las puertecillas de la caja de cristal en que están alojadas, para que se alterara el equilibrio. Supongamos que dos o tres partículas de polvo, invisibles a simple vista, se depositen sobre uno de los platillos. Inmediatamente, el fiel de la balanza indica que algo extraño ha caído sobre el platillo.

¡A quitarles, pues, el polvo con una gamuza, y con todo cuidado, a fin de no dañar ninguna de sus delicadas piezas!

Balanzas de este tipo se pueden ver virtualmente en todo laboratorio químico. Los estudiantes, por ejemplo, se inician en la Química trabajando con ellas.

No obstante, las balanzas “de cuatro cifras” distaban mucho de ser un límite. Hace algunos decenios que aparecieron aparatos que permitían pesar las substancias con la exactitud de una cienmilésima de gramo. Eso fue debido a que las cantidades que los químicos tomaban para realizar los análisis —un gramo— pronto empezaron a parecerles demasiado grandes. Demostraban particular descontento los “orgánicos”, es decir, los especialistas en Química orgánica. En efecto, para sintetizar una substancia cualquiera se necesita mucho tiempo, con frecuencia dos o tres semanas, e incluso más. Y a veces, como resultado se obtienen sólo 2 ó 3 gramos de producto. Luego, ¡cómo decidirse a perder casi la mitad del mismo en los análisis! Pues en ellos las substancias se pierden irremisiblemente, ya que deben ser descompuestas en sus partes integrantes. ¡No, eso era demasiado derroche! Para fines analíticos, los investigadores podían privarse, a lo sumo, de una décima de gramo. Pero entonces se hacía imprescindible decuplicar la sensibilidad de las balanzas.

Así hizo su aparición en la Química la quinta cifra decimal…

Las balanzas de tal exactitud no son ahora raras en los laboratorios químicos de investigación. Pero se diferencian bastante de sus congéneres “de cuatro cifras”. En primer lugar, se les tributan mayores “honores” que a sus colegas de menor sensibilidad. Se les instala, por lo regular, en una habitación aparte, sobre una base especial fijada a la pared. La temperatura en el local debe ser siempre constante: el -desplazamiento del fiel se observa mediante un dispositivo óptico especial. Una sola cifra decimal más… ¡y cuántas preocupaciones supone!

En lo sucesivo el perfeccionamiento de las balanzas prosiguió a ritmo más lento. Y no porque hubiera dejado de ser necesario, ya que la vida exigía de los científicos mayor y mayor exactitud en la experimentación. Sino porque los distintos aditivos que se trató de acoplar a ellas, si bien eran ingeniosos, las convertían en aparatos demasiado voluminosos y caprichosos. Tales balanzas no podían usarse ya en cualquier laboratorio. Pero esto no significa que los químicos suspendieran su ofensiva sobre los decimales. Otros métodos analíticos llegaron en ayuda del basado en la medición del peso.

¿Balanzas? No, algo mejor…

De ¡proponérnoslo, encontraríamos seguramente en cada hogar unos cristalitos oscuros, con la envoltura típica de las farmacias, a los que conocemos con el nombre de permanganato. El permanganato se emplea como desinfectante; sus disoluciones las usamos para enjuagamos la garganta en algunas enfermedades. Lo que llamamos simplemente “permanganato” es permanganato de potasio, un compuesto que cede con suma facilidad su oxígeno y que por ello ejerce una acción destructora sobre distintos microorganismos infecciosos. Pero las que nos interesan ahora son otras de sus propiedades.

Tomemos un cristalito de esta substancia y echémoslo en un vaso de agua. Al cabo de algún tiempo ésta adquirirá un fuerte color violeta. Eso ya es, de por sí, un hecho interesante: a pesar del reducido tamaño del cristalito, la coloración obtenida es tal, que ni aún poniendo el vaso delante de una lámpara se transparenta lo más mínimo.

Diluyamos el contenido del vaso el doble, el cuádruple… La coloración se irá debilitando, pero no desaparecerá por completo. Tendremos que añadir muchas veces agua para que el color de la disolución se vuelva imperceptible.

Tomemos ahora una disolución cuya coloración se pueda distinguir todavía a simple vista. ¿Qué cantidad de substancia contiene esta disolución, o, como dicen los químicos, cuál es la concentración de la misma? Esto ha sido ya establecido con gran exactitud. Doscientos mililitros de tal disolución —es decir, el volumen de un vaso de agua—, contienen una diezmilésima de gramo de la substancia en cuestión. Expresando la concentración de dicha disolución en tantos por ciento, obtendremos 0,0005%, esto es, cinco diezmilésimas de porciento.

No es difícil establecer la relación entre la cantidad de la substancia coloreada contenida en la disolución y la coloración de ésta.

Y después de ello, resulta sencillísimo determinar su concentración: evidentemente, cuanto más intenso sea el color de la disolución, tanto mayor será la cantidad de la substancia coloreada que lleva disuelta.

Este método de análisis fue denominado colorimétrico (de la palabra “color”). No cuesta mucho convencerse de que, en lo que a la sensibilidad se refiere, los métodos colorimétricos ofrecen grandes ventajas en comparación con los gravimétricos, es decir, los que se basan en la determinación del peso. Para averiguar la concentración por colorimetría, pongamos por caso, de la mencionada disolución de permanganato potásico, sólo se necesita un aparato muy simple —e¡l colorímetro—, diez mililitros de disolución y tres minutos de tiempo.

Veamos ahora lo que pasaría si nos decidiéramos a emplear para el análisis la balanza. La concentración de la disolución es de 0,0005%. Esto significa que un mililitro de la misma contiene sólo cinco millonésimas de gramo de la substancia disuelta. Después de evaporar a sequedad los 10 mililitros de disolución que nos bastarían de sobra para el análisis colorimétrico, no “hallaríamos”, en resumidas cuentas nada, ya que las balanzas analíticas, ordinarias no ¡pueden registrar cantidades tan insignificantes como son cinco cienmilésimas de gramo.

En fin, para determinar la concentración nos veríamos obligados a evaporar a sequedad 10 litros de la disolución. Sólo entonces hallaríamos el valor de la concentración, que se diferenciaría del verdadero, aproximadamente, en unas… cinco veces. ¿Por qué? Pues, porque 10 litros de la disolución contendrían una cantidad de impurezas —substancias extrañas— cinco veces mayor (y no nos extendemos en el cálculo), que los 10 mililitros de que venimos hablando.

Muchos habrán oído hablar del colorante “azul de Prusia o berlinés”, de hermoso matiz azul. Esta substancia puede obtenerse añadiendo a una disolución de cualquier sal de hierro una disolución de prusiato amarillo de potasio. La coloración aparece incluso cuando el hierro contenido en la disolución no excede de tres centigramos por litro, o sea, de tres cienmilésimas de gramo por mililitro. Y ese valor —0,00003g— se sale ya del “campo de acción” de las balanzas analíticas corrientes. El prusiato amarillo de potasio es llamado por ello reactivo de los compuestos del hierro. Y como vemos, es un reactivo muy sensible.

Sin embargo, la sensibilidad del prusiato amarillo de potasio es una nadería en comparación con los efectos de otro indicador del hierro: la substancia orgánica llamada fenantrolina. Con este reactivo se puede descubrir la presencia de dos diezmillonésimas de gramo de hierro por mililitro de disolución (es decir 0,0000002 o bien 2·10–7).

Se han encontrado reactivos orgánicos para casi todos los elementos. Estas substancias permiten descubrir, por la coloración correspondiente, de cienmilésimas a diezmillonésimas de gramo del elemento dado, en un mililitro de disolución. Es evidente que no hay balanza alguna que pueda equipararse, en cuanto a sensibilidad, con las reacciones colorimétricas.

Por cierto, que para determinar el contenido de oro del mercurio, en los experimentos de Litte se empleó un reactivo de larguísimo y altisonante nombre: paratetrametildiaminodifenilmetano, el cual permite descubrir la presencia de millonésimas de gramo de oro.

Si se tiene en cuenta que un gramo de mercurio común contiene diez veces más oro que la cantidad antedicha, se comprenderá que Litte y sus colaboradores descubrieron fácilmente en el mercurio el que éste contenía desde un principio (más las cantidades suplementarias del oro procedente de los lentes, gemelos, anillos y otros objetos de dicho metal).

Los reactivos orgánicos (permitieron no sólo la formación de una coloración que “revelara” la (presencia de tal o cual elemento en la disolución, sino también que dichos elementos pasaran a formar parte de substancias insolubles en agua. A título de ejemplo podemos citar el reactivo orgánico denominado dimetilglioxima, descubierto por el químico ruso L. A. Chugaiev a comienzos de nuestro siglo. Si una disolución contiene níquel, aunque sea en cantidad insignificante, al añadir a la misma dimetilglioxima se forma inmediatamente un precipitado de color fresa. Y pesando éste, se puede calcular la cantidad de metal que contenía la disolución analizada. Con ayuda de la dimetilglioxima se puede averiguar la cantidad de níquel contenida en una disolución, aunque no pase de una cienmillonésima de gramo (10–8) por mililitro.

A partir de los años 30, en la práctica de los análisis químicos, fueron arraigando más y más los llamados métodos físicos. Los científicos buscaban tenazmente sustitutos de sus órganos sensitivos: “ojos” dotados de mayor percepción visual que los humanos; “manos” más sensibles que las nuestras; “oídos” que permitieran captar sonidos imperceptibles.

Estos métodos, hoy día, se emplean mucho en las investigaciones químicas y prestan servicios inestimables a los científicos.

En primer lugar, debemos citar la espectroscopia. Este es uno de los métodos de investigación más recientes, pero al mismo tiempo, quizás, el más respetado. Cuando hace unos cien años descubrióse que cada elemento coloreaba de diferente modo la llama del mechero bunsen, la noticia no causó de momento gran admiración. A mediados del siglo XIX, cuando apareció la espectroscopia, la Química vivía una agitada época de importantísimos descubrimientos. Eran aquéllos los primeros años de existencia de la hipotésis molecular; casi cada mes aportaba nuevos éxitos, y además, colosales, en el campo de la Química orgánica; se ideaban nuevos y nuevos métodos de análisis.

Los primeros pasos de la espectroscopia reportaron un triunfo científico. El “bautizo de fuego” de este método fue el descubrimiento de dos nuevos elementos: el rubidio y el cesio. El descubrimiento de un nuevo elemento se había considerado siempre un asunto de magna importancia, y constituía un acontecimiento trascendental en las Ciencias Químicas. De aquí que la espectroscopia inmediatamente centrara la atención sobre sí.

El respeto a este método creció más aún cuando, al cabo de un decenio poco más o menos, se descubrieron con su ayuda el talio, indio, germanio, galio y otros elementos. Después este método alcanzó su apoteosis con el descubrimiento del helio.

En el año 1868 se observó en las protuberancias[2] del Sol una brillante línea amarilla, que no correspondía a ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. El nuevo elemento fue llamado helio en honor del Sol (en griego, “helios”). Pero hubieron de transcurrir decenios antes de que el helio fuera descubierto en nuestro planeta, al principio en forma de impurezas insignificantes en minerales, y más tarde, en la atmósfera.

Es de notar el hecho de que mediante la espectroscopia se descubrieran precisamente aquellos elementos cuya cantidad en los minerales y rocas es despreciable. De ello ya se infiere que la espectroscopia permite detectar la presencia de cantidades ínfimas de los elementos. Convencerse por sí mismo de eso no es nada difícil. Para ello no hacen falta los complicados aparatos ópticos que se emplean actualmente en los análisis espectroscópicos. Bastará un mechero de alcohol, o mejor todavía, un mechero bunsen. Si se introduce en su llama un alambre de platino o de acero bien templado (por ejemplo, una cuerda de algún instrumento musical), el color de la llama no cambiará. Mas será suficiente haberlo frotado antes en la palma de la mano, para que al ser introducido en la llama imprima a esta un color amarillo muy vivo. Esta coloración corresponde al sodio. “¿De dónde ha salido ese elemento?”, se preguntará el lector. El caso es que los poros de nuestra piel segregan sin cesar gotitas de sudor, que contienen cantidades apreciables de sal común, esto es, de cloruro de sodio. Tal es la causa de que en la llama del mechero se “revele” el color de dicho elemento. Ahora, estimado lector, calcule usted cuánto cloruro de sodio puede haber en la palma de la mano, y la sensibilidad de la espectroscopia le resultará evidente.

En efecto, por medio de dispositivos muy sencillos podemos advertir la presencia de elementos en cantidades equivalentes a cienmillonésimas de gramo. Esto significa que, aunque el elemento que busquemos esté contenido en la materia prima (roca o mineral), en la proporción de un gramo por cien toneladas, lo descubriremos de todos modos si recurrimos a la espectroscopia.

Espectroscopia y reactivos orgánicos: tal era, seguramente, todo el arsenal de que disponían los químicos de los años treinta para la investigación de pequeñísimas cantidades de substancias.

Tanto más sorprendente resulta que, con posibilidades tan limitadas en comparación con las de nuestros tiempos, los químicos de aquella época enriquecieran la Ciencia con realizaciones verdaderamente admirables. Pero antes de hablar al lector de esos adelantos, quisiéramos tratar de un proceso celebrado en 1933 en el Tribunal Imperial de Aduanas de Alemania. La narración de esta historia no se debe, ni mucho menos, al deseo de entretener al lector con un relato detectivesco. Si lo hacemos es porque los acontecimientos que se desarrollaron en los ceremoniosos ámbitos del Tribunal Imperial están íntimamente vinculados a ciertos descubrimientos químicos de los que hablaremos en este libro.

Una historieta detectivesca

En el Tribunal Imperial de Aduanas se vivía una gran jornada. ¡Vaya si lo era! Se veía una causa que no era la de unos contrabandistas cualesquiera que hubiesen escondido entre sus ropas tres pares de medias, ni la de un comerciante moroso que no hubiera pagado a su debido tiempo los derechos de aduanas impuestos a una partida de lencería de Lyon. Esta vez ocupaban el banquillo de los acusados —¡simultáneamente!— ocho joyeros berlineses de gran renombre. Se veía la causa del platino americano.

La Jefatura de Policía siempre se había hecho de la vista gorda ante las operaciones comerciales de los señores joyeros, a pesar de que un buen número de ellas difícilmente se ajustarían a la Ley. Pero cuando las denuncias anónimas empezaron a llover con demasiada frecuencia, tuvo que decidirse a los registros. Y como resultado, en todas las joyerías se descubrieron grandes cantidades de platino. Los señores joyeros, sometidos a interrogatorio por separado, fantasearon de lo lindo con el fin de ocultar, en lo posible, la procedencia del platino. Pero los Registros aduaneros no certificaban la entrada de ese platino por la frontera.

Y por ello se hubo de incoar el proceso, debido al cual, desde hacía ya tres meses, de las puertas de las más importantes joyerías de Berlín pendían, melancólicos, unos candados.

Los que asistían al proceso conocían de sobra los nombres del Juez y del Fiscal; pero eran poquísimos los que podían imaginarse que la influencia decisiva en la vista de la causa la ejercería un perito que pasaba casi desapercibido y cuyo nombre no decía nada a los jueces ni al público atraído a la sala por el sensacional proceso.

Lo que el Tribunal debía poner en claro era. fundamentalmente, la procedencia del platino. Los señores joyeros afirmaban que aquel platino era de procedencia alemana, que lo habían acumulado por fundición de objetos de dicho metal. Tía Jefatura de Policía insistía en que había sido introducido furtivamente de América del Sur. El platino se hallaba en pequeños lingotes de una pureza casi del 100%. La instrucción de la causa cayó en un atolladero que parecía sin salida.

Los interminables debates entre ambas partes consiguieron cansar bastante al público; por ello, cuando el Presidente del Tribunal anunció que se concedía la palabra al perito científico, el monótono runruneo de la sala no se atenuó en Jo más mínimo.

Los (periódicos de la tarde, esforzándose en aventajarse en ingenio, notificaron que la duración del discurso pronunciado por el respetabilísimo Profesor, había corrido parejas con la incomprensibilidad del mismo.

¡Qué podía esperarse! En las sesiones del Tribunal Imperial no era cosa corriente oir términos químicos y físicos. Por ello, al oir al profesor, el Presidente fruncía las cejas, tratando a toda costa de recordar los exiguos conocímientos de Química adquiridos en el Colegio de Derecho.

El perito empezó, por lo visto, de lejos, por cosas que a (primera vista no tenían nada que ver con las sospechosas operaciones de los se ñores joyeros.

—La química analítica moderna, —decía— tiene unas posibilidades inmensas. En un gramo de substancia podemos descubrir, por distintos métodos, impurezas contenidas en cantidades tan despreciables que, podríamos decir, son inasequibles al entendimiento humano. Se ha establecido que la substancia más pura contiena siempre como impurezas, y, en cantidades susceptibles de determinación, casi todos los elementos químicos conocidos.

Veamos, por ejemplo, el níquel. Este elemento sólo se encuentra en cantidades aprecia-bles en menas de otros metales, en los minerales de níquel, poco numerosos, y en aleaciones. Pero, sin embargo, su presencia puede ser descubierta en todas las plantas y en todos los organismos animales.

También contienen níquel los tejidos de nuestros vestidos, y los botones con los que los abrochamos.

Lo mismo podría decirse de otros elementos, aún más escasos; por ejemplo, del oro…

—¿Del oro?— inquirió, interesado, el Presidente—. Prosiga, señor Profesor, prosiga…

—El oro, igual que todos los demás elementos, se halla en todas partes, aunque no lo apercibamos.

—Podría usted hacer el favor de decirme, señor Perito —interrumpióle el mordaz abogado defensor de uno de los joyeros—, ¿cuánto oró contiene mi organismo, por ejemplo?

—Pues como el cuerpo del señor (abogado, en cuanto a su composición, por supuesto, no difiere en particular del de las ratas grises que nos han servido para nuestros experimentos, a él deben atribuírsele tres diezmillonésimas de su muy honorable peso — replicó, inmutable, el profesor—. Por cierto, debe consignarse —prosiguió—, que los indicios de los distintos elementos en los metales de la misma procedencia guardan la misma relación entre sí. Y, por el contrario, las microimpurezas contenidas, por ejemplo, en el hierro de unos yacimientos determinados, diferirán en cantidad, y con frecuencia en calidad, de las microimpurezas presentes en el hierro extraído de otras minas.

Todo esto permite establecer la procedencia del platino cuya prueba se nos propuso. Hicimos el análisis de varios objetos elaborados con platino que se sabía procedente de Sudamérica. Investigamos del mismo modo objetos de platino de los Urales. Al comparar los resultados de los análisis con los datos proporcionados por la investigación de las muestras que nos entregó el Tribunal, sacamos la conclusión de que el platino de las muestras era, sin ningún género de duda, americano.

Y ello se infiere del mucho cobre y del poco arsénico que contiene.

Las declaraciones del perito predeterminaron el veredicto del Tribunal. Aunque la sentencia no fue, por lo demás, demasiado severa. Los reos eran hombres pudientes, y el joven Reich prefería no indisponerse con ellos.

Al cato de un mes se volvían a encender los letreros luminosos de las joyerías, en cuyos espaciosos escaparates, los maniquíes, cubiertos de alhajas, lucían sus estáticas sonrisas.

El Sistema periódico en… un trocito de creta

Acabamos de ver la inesperada aplicación que tuvo la cuestión, que en aquella época ya iba tomando forma, de las pequeñas cantidades de substancias.

Y no merecería la pena recordar ahora al puñado de especuladores berlineses, de no reflejarse en tal caso con sumo relieve, una de las conquistas más importantes de la Química de aquellos tiempos: la teoría de la omnipresencia de los elementos químicos.

Pero, empecemos por ver una cuestión de cifras. ¿Existe alguna diferencia entre 100,0 y 100,000? No se apresure usted a decir que “no”. Piénselo mejor. ¿Cree, de todas formas, que ¡no la hay? Pues bien, desde el punto de vista de las Matemáticas, es posible que tenga usted razón. Pero nosotros somos químicos, y por ello afirmamos que sí existe una diferencia, y muy substancial.

—¡Absurdo!— objetarán nuestros oponentes. —¿Qué tendrá que ver en ello la diferencia entre un químico y un matemático? ¡Una centena no puede ser más que una centena!

Tratemos de analizar el caso. Supongamos que vamos por una carretera en automóvil. ¿Se ha fijado usted en ese árbol? Alejémonos un kilómetro de él, midiendo la distancia por el velocímetro. ¡Basta! Ya hemos hecho un kilómetro. Salgamos del coche, sentémonos en la hierba y empecemos a calcular.

Así, pues, hemos recorrido un kilómetro. 1 kilómetro = 1000 metros, y 1000 metros = = 100.000 centímetros. ¿Podremos decir, acaso, que hemos recorrido cien mil centímetros? Quien conteste que “sí” se equivoca, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque, ¿puede afirmarse, acaso, que el coche ha recorrido, desde aquel árbol, exactamente cien mil centímetros? Pueden haber sido 100.002, ó 99.998 centímetros. ¡Y la diferencia puede ser mayor aún! En el mejor de los casos podremos afirmar que se han recorrido 1.000 metros, y con todo no estaremos muy seguros de si fueron 995 ó 1.008. Como podemos ver, el número de decimales en una cifra no carece de importancia para el valor intrínseco de la misma.

Si decimos que el coche ha recorrido 1 kilómetro, nadie tratará de objetar que ha sido un metro menos o 10 metros más. Pero si se asevera que la distancia recorrida es de 1,00 kilómetro, eso quiere decir que el que lo afírma responde de que dicha distancia se ha medido con una exactitud de centésimas de kilómetro, es decir, de decenas de metros.

Ahora ya está claro que la magnitud 1,0000 kilómetro expresa (la distancia medida con una exactitud de diezmilésimas de kilómetro, es decir, de decímetros. O sea, que los ceros también pueden entrañar un gran sentido.

Lo mismo sucede en la Química. No es igual decir que da pureza de una substancia es del 100%, o del 100,0%. En el primer caso, dicha pureza puede ser expresada también por la cifra 99,6, por ejemplo, y en el segundo, por la cifra 99,96. La diferencia, como puede verse, es grande.

Hubo un tiempo en el que los químicos no prestaban gran atención a estos matices; pero esa época "libre de preocupaciones” pasó ya a la historia.

Hay una ciencia llamada Geoquímica. Estudia la composición química de las distintas rocas y minerales, así como la de las aguas marítimas y fluviales. El análisis químico de un mineral es de lo más corriente. Sólo hay que determinar qué elementos y en qué cantidad entran en la composición de dicho mineral, y asunto concluido. Ahora bien, al sumar los porcientos de todos los elementos contenidos en el mineral, ¿cuánto debe salir? El 100%, no hay porque dudarlo. En efecto, los químicos hacían miles de análisis, y cuando los realizaban correctamente, siempre obtenían la cifra integral de 100%.

Empero, muy pocos químicos analíticos se formularon la pregunta: ¿a qué “categoría” pertenecen esos 100%? ¿Sería mejor anotar 100,0%, ó 100,000%? Y cuando se empezó a pensar en ello se llegó a la conclusión de que sólo en el mejor de los casos se podía escribir 100% (es decir, que, según ya sabemos ahora, el resultado obtenido puede ser 99,91; 99,66; etc.). Y en la mayoría de los casos debería anotarse 99,9%.

Y fue precisamente esa décima que faltaba la que demostró encerrar una infinidad de cosas interesantísimas.

Existe un mineral denominado blenda. Consultando cualquier manual de Química, podremos saber de qué se trata: es un sulfuro de zinc, el ZnS. Justo, en lo fundamental así es. Pero, en el sulfuro de zinc puro, debe haber el 67,09% de zinc; en cambio, el mineral contiene sólo, según demuestra el análisis riguroso, el 63,55% de dicho metal. El porcentaje de azufre en la blenda debiera ser del 32,91%; en cambio, sólo es del 31,92%. Sumemos ahora estos tantos por ciento, y obtendremos el 95,47%. Como vemos, para llegar al cien por ciento falta mucho. Eso significa que el mineral contiene algo más.

Y ello, naturalmente, no debe extrañarnos. Pues ¿puede acaso un mineral nativo ofrecer la pureza de un reactivo químico preparado especialmente en el laboratorio?

Claro que no, ya que por medio de otro análisis se puede establecer que en la muestra hay, como impurezas, cantidades considerables de hierro (1,57%), silicio (0,34%), manganeso (0,27%), oxígeno (0,15%), plomo (0,15%), arsénico (0,15%) y cobre (0,13%). Este es el resultado del análisis que hasta hace poco se denominaba completo.

Pero, ¿es en realidad exhaustivo dicho análisis? Sumemos todos los factores. Sí, casi lo es, puesto que dan 99,22%. No obstante ¿a qué corresponde el 0,78% restante?

No hay necesidad de seguir fatigando al lector con cifras. Sólo añadiremos que, mediante un análisis sumamente escrupuloso, pueden aún reunirse otras siete décimas de por ciento. Este 0,7% corresponde a los elementos: hidrógeno, calcio, cadmio, aluminio, magnesio, selenio, cloro, antimonio, carbono, fósforo, sodio, potasio, titanio y bismuto.

En resumen, hemos analizado la blenda, cuya composición debían integrarla el zinc y el azufre, y encontramos ya 23 elementos. Pero, eso aún no es todo. Queda todavía cerca del 0,1%. En esa décima de por ciento se hallan presentes otros 23 elementos. No pensamos enumerarlos todos. Nos limitaremos a señalar que entre ellos figuran el germanio, el indio y el oro cuyo porcentaje en la blenda es, aproximadamente, 0,0005%. Y lo más curioso es que esos 23 elementos no totalizan con exactitud el 0,08%. Queda todavía un residuo de cerca de una milésima de por ciento. Para determinar a qué correspondía esta milésima hubo que recurrir, precisamente, a todos aquellos delicados métodos de investigación que hemos descrito en los capítulos precedentes. Y como resultado se estableció, con absoluta seguridad, que en dicha milésima de por ciento estaban representados otros 30 elementos químicos.

Setenta y seis elementos en total. Es decir, casi toda la tabla de Mendeleiev en un pedacito de blenda.

Y este mineral no constituye ninguna excepción. Que el lector no se crea que hemos aducido dicho ejemplo debido a que sólo la blenda presenta esta notoria particularidad. Ni mucho menos. La experimentación ha demostrado que en todos los minerales sometidos a investigación se pueden descubrir tantos elementos químicos como en dicha blenda.

Del estudio de los minerales se pasó al de otros objetos. Y descubrióse que, cualquier cosa que fuese sometida a escrupuloso análisis, lo mismo si era un trocito de creta o una porción de leche de vaca, un cenicero o un martillo, un cuaderno o un cazo de cocina, en todas ellas se podían hallar casi todos los elementos del Sistema Periódico. Como en el caso de la blenda, el contenido de algunos totalizará varias decenas de «tantos por ciento, el de otros, será de décimas de tanto por ciento, y el de los terceros estará representado por guarismos situados más allá del quinto o sexto lugar a la derecha de la coma decimal, ya que su valor no pasa de una cienmilésima de por ciento, siendo con frecuencia todavía menor.

Una cienmilésima de por ciento es muy poca cosa. Si se conociera, por ejemplo, que un mineral determinado contiene esa proporción de un elemento cualquiera, habría que tratar diez mil kilogramos del mismo para obtener un solo gramo del elemento dado. De ahí que sería absurdo, por ejemplo, intentar la obtención de oro a partir de la blenda, aunque su presencia en la misma se haya establecido con absoluta certeza.

Es evidente que si los químicos no hubieran dispuesto de métodos analíticos tan sensibles, no se habría podido establecer el interesantísimo hecho que hoy en día se conoce como el fenómeno de la omnipresencia de los elementos químicos.

Por supuesto, hubo que alcanzar una maestría cercana al virtuosismo para encontrar la forma de descubrir los elementos cuya presencia se expresa en diezmilésimas o cienmilésimas de por ciento. Y esta maestría no fue adquirida en vano, puesto que el arte de saber operar con cantidades tan imperceptibles de la materia redundó en descubrimientos científicos de una importancia tal, que aún dentro de varios siglos los seguirán considerando sorprendentes. Sí. sorprendentes. Ni siquiera el más exigente de Los lectores podrá acusarnos de haber empleado un calificativo desafortunado, cuando conozca los problemas que vamos a exponer en las partes siguientes de este libro.

La Alquimia del siglo XX

Una historia vasco-francesa

Los verdaderos alquimistas no se pasaban el día encerrados en lóbregos sótanos de bajo techo; por lo general, trabajaban al aire libre. Eran hombres de lo más corriente, y muchos, incluso alegres. No todos, ni mucho menos, lucían luengas barbas. Y, desde luego, eran poquísimos los que tenían en su laboratorio una cosa tan tétrica como es un cráneo humano. ¡No, los alquimistas no eran en absoluto como gustan de presentárnolos los pintores de nuestros días!

Tampoco eran los farsantes descritos por autores de libros y cuentos acerca de la Química de la Edad Media. El afán de riquezas no hubiera podido ser nunca, y menos, durante largos siglos, el móvil de la Ciencia. Porque es indudable que la alquimia fue una Ciencia. Por supuesto, entre los alquimistas había quien se interesaba, ante todo, por el oro. También había simples truhanes, que se dedicaban a engañar a los gobernantes crédulos. En libros y revistas antiguos hemos leído un sinfín de historias sobre picaros de este tipo. Y debemos señalar que ninguno de ellos acabó sus días de muerte natural. Unos, al descubrirse sus fraudes, morían en la horca; otros, después del primer experimento “feliz”, eran ejecutados por orden de los reyes, temerosos de que el poseedor del “secreto” huyera y ofreciese sus servicios al duque vecino; los terceros agonizaban lentamente, atormentados por la Santa Inquisición.

Pero se ha escrito muy poco, y no sabemos por qué, acerca de aquellos alquimistas que trabajaban descretamente en sus laboratorios caseros. Si buscaban la “piedra filosofal” no era sólo por su propiedad de transmutar en oro los demás metales. En ella veían ante todo un medio de curación de las enfermedades y de prolongación de la vida. Esos ignorados peones de la alquimia escribieron precisamente tratados aligo cómicos para nosotros, pero cargados de sentido para ellos, tales como “De la virtud y la composición del agua”. ¡Sí, sí, la virtud también era considerada uno de los objetos de la alquimia!

Mientras los picaros, encubriéndose con el título de alquimistas, buscaban las formas de engañar con habilidad a los gobernantes codiciosos y de pocas luces, los verdaderos alquimistas trabajaban con tesón, disolviendo, agitando, destilando, calcinando y haciendo, en consecuencia, valiosas aportaciones para la futura Química.

Podríamos empezar consignando que los alquimistas decuplicaron el número de los compuestos conocidos por la Ciencia, en comparación con e¡l de los conocidos en la época helénica, y que desarrollaron procedimientos importantísimos para actuar sobre una substancia o mezcla de substancias a fin de provocar una reacción química. Dichos procedimientos siguen empleándose en nuestros días, y casi sin modificación alguna. Los alquimistas inventaron los aparatos químicos más diversos. Muchos de los utensilios y aparatos que se usan actualmente en los laboratorios químicos más modernos, no se diferencian apenas de los que adornaban el laboratorio del alquimista; por ejemplo, los matraces, embudos, retortas, aparatos de destilación, etc. Y a los alquimistas debemos también el descubrimiento de los ácidos más importantes, de muchos compuestos orgánicos y del método de la destilación seca de la madera.

Al empezar a tratar de la Alquimia del siglo XX, consideramos que nuestro primer deber es brindar al lector una idea justa de la genuina alquimia y persuadirle de que a la palabra “alquimista” no se le debe dar un sentido denigrante. Y hemos pensado que una magnífica ilustración de lo dicho sería el relato acerca del fraile benedictino Lorenzo Picard.

Conocimos el caso casualmente, al hojear un viejo libro alemán publicado en 1809, que contenía diversos datos sobre la historia de las Ciencias Naturales. En las gruesas páginas de aquel libro, que el tiempo había carcomido, fue donde leimos la historia del monje Lorenzo Picard. Por supuesto que allí se relataban los hechos en el tono seco, acentuadamente im/parcial, que por aquel entonces era considerado el único aceptable en las obras científicas. Pero los detalles se podían leer, como suele decirse, “entre líneas”. Así que, veamos la historia.

…La brisa marítima levantaba de las dunas ribereñas finos dardos de arena, que emitían un sonido vibrante, evocador de los plañidos de las almas en pena. Cuando al Padre Prior del monasterio de benedictinos de San Nazaire se le ocurrió semejante comparación, no pudo menos de sonreírse. El monasterio se levantaba a unas leguas de la costa del Golfo de Vizcaya, en la alta orilla del Loire, y se veía muy bien a la luz del sol poniente. Desde el monasterio, acompañados por el monótono cántico de dos monaguillos ya afónicos, hundiéndose en la fina arena y casi sin resuello, venían arrastrándose de rodillas los monjes benedictinos, con el Padre Prior caminando al frente.

Delante de los hermanos iba Fray Lorenzo Picard, causante, en realidad, de la singular procesión.

Una esquelita del Papa Clemente V, redactada en un estilo demasiado elegante y rebuscado para no ser una simple orden, disponía que en el monasterio de San Nazaire se dedicaran a la “búsqueda de las prodigiosas substancias que convierten los metales corrientes en oro, en el oro que tanto necesitamos ahora, en estos dificilísimos tiempos que atravesamos, cuando nuestros hermanos en Jesucristo nos han vuelto la espalda hasta el extremo de que los Superiores de la aborrecida por Dios Orden de los Templarios, poseyendo el secreto de la piedra filosofal, se niegan a comunicárnoslo”.

Cuando el Padre Prior leyó la esquelita, no se rió, no; sólo sonrió con respeto, lo cual, a decir verdad, no dejaba de ser una buena prueba de escepticismo. Resultaba demasiado evidente que la misiva había sido dictada por uno de los espías de Felipe IV, que siempre pululaban por la residencia del Papa. Felipe el Hermoso, el “Hermosillo”, como le llamaba con muy poco respeto casi la mitad de Francia, había dilapidado todos sus medios, ya de por sí muy exiguos, en la lucha contra el Papa Bonifacio VIII, y que mantuvo con la tozudez y ferocidad de un hurón. Su sucesor, en cambio, fue un complaciente aliado del rey.

El Padre Prior sabía muy bien que el Papa no había elegido su monasterio por casualidad. Hacía ya unos 20 años que San Nazaire sobresalía de los demás monasterios por la sabiduría de sus moradores. Y el mérito principal en ello correspondía al hermano Lorenzo Picard, el mismo que ahora se arrastraba de rodillas por la arena, ayudándose con las manos, respirando más fatigosamente que los demás.

La libertad de costumbres de los monjes de San Nazaire había llegado a ser, por así decirlo, una tradición santificada por los años. Ni siquiera la falta a la misa de alba era considerada allí un pecado mortal. Esa fue la razón de que Lorenzo Picard, que ingresó en el monasterio en 1287, pudiera dedicarse con entera libertad al estudio de las Ciencias Naturales, alcanzando no pocos éxitos en ese campo. El autor del antedicho libro dice que Lorenzo Picard inventó incluso el telescopio —¡200 años antes que Galileo!—, con el que observaba la Luna, y que dejó a la posteridad una obra sobre las maravillosas propiedades de una substancia —conocida hoy como óxido de mercurio—, que podía ser convertida infinidad de veces en brillante mercurio, y viceversa. Por cierto que este último descubrimiento lo habían hecho mucho antes que él los árabes. Pero es muy probable que él no lo supiera.

Así había transcurrido la tranquila y sosegada vida de Fray Lorenzo en el monasterio de San Nazaire, una vida que jamás se vio alterada por intrigas de los hermanos benedictinos, los cuales, afortunadamente, se distinguían por su alegría y buen humor. Y así siguieron marchando las cosas hasta el día en que llegara al monasterio la carta del Papa Clemente. El plazo concedido para hallar la receta de la preparación del oro era muy corto, ya que el Papa no abrigaba la menor duda de que dicha receta exsstía.

Las triunfales declaraciones de los Templarios, en las que éstos se jactaban de poder obtener oro en grandes cantidades, no hacían más que acrecentar la impaciencia de Su Santidad. Verdad es que algunos cardenales allegados a él, muy bien informados, le habían insinuado cautelosamente que los Templarios, más que a la “piedra filosofal”, debían el oro que acumulaban a crímenes y chantajes. Pero el instruido Papa aducía al instante como prueba las obras del famoso Amoldo Villanovanus, cuyo nombre hacía furor a la sazón en todos los estados de la Europa Occidental. Villanovanus afirmaba haber hallado la “piedra filosofal”, que tenía la propiedad de convertir el mercurio en oro.

Convendría señalar aquí que Viillanovanus, según todas las apariencias, era un redomado picaro. No conformándose con describir la “piedra filosofal”, habló también del “elixir de la vida”, el cual no era sino alcohol etílico poco purificado, que, en efecto, producía a quien lo tomaba la más agradable sensación de alegría. Pero el propio inventor sabía muy bien con qué convidaba a sus crédulos contemporáneos; con el “elixir” que extraía del ¡vino de uva corriente!

Volviendo a nuestro relato diremos que, como era de esperar, la búsqueda de la “piedra filosofal” se le encomendó a Lorenzo Picard. Guando éste trató de negarse, aduciendo con cierta falta de sinceridad que todos sus pensamientos estaban fijos en Dios, el Nuncio de Su Santidad se enfadó mucho y manifestó que por primera vez veía semejante actitud ante un documento sagrado, firmado por el Papa, como el que acababa de presentar. Y al decirlo había lanzado una mirada tan significativa al Padre Prior, que éste, levantando los brazos ante la imagen de San Nazaire, se apresuró a asegurar al alto dignatario que, dadas las aptitudes del Hermano Lorenzo, el oro pronto se podría sacar del monasterio a carretadas. Con lo cual se marchó el Nuncio, no sin haber dispuesto por último que al Hermano Lorenzo le dieran como ayudantes todos los monjes que deseara, ya que estaba bien enterado de que los experimentos alquimísticos eran muy complicados y laboriosos.

Tal fue la causa de que, a los dos días de haber partido el emisario, Lorenzo Picard empezase a iniciar a los hermanos benedictinos en los nada extraordinarios métodos del arte alquimístico. Y comenzaron para el monasterio los días febriles. En las viñas, faltas de cuidado, los racimos de uvas se caían a tierra, donde terminaban por pudrirse sin que nadie los recogiera; y mientras tanto, por las angostas ventanas del refectorio, transformado en laboratorio, salían un humo acre y unas palabrejas que demostraban a las claras que la familiarización con la alquimia apartaba del Señor las almas y los pensamientos de los benedictinos.

En cuanto a Lorenzo Picard, él no tenía la menor duda de que todas las recetas de la “piedra filosofal” citadas en las distintas obras, y sobre todo en las de Villanovanus, eran pura charlatanería. La mayoría de tales obras no eran sino un conglomerado de palabras raras, que lo mismo podían ser un texto cifrado que un galimatías.

Le bastó poco más de un mes y medio para convencerse definitivamente de que ninguna de las recetas para la obtención de oro reportaría más que una pérdida infructuosa de tiempo. Pero precisamente entonces ocurrió lo inesperado…

Al agregar una disolución de plata en ácido nítrico a un recipiente que contenía mercurio disuelto en ácido nítrico diluido, el cual, por lo visto, llevaba como impurezas ciertos compuestos de yodo, el Hermano Lorenzo obtuvo un precipitado de color amarillo. Después de aislarlo de la disolución, empezó a desecarlo. Y súbitamente, a ojos vistas, el polvo amarillo tomó un color rojo muy vivo. Entonces retiró el crisol del fuego, el polvo fue recobrando el color amarillo. Volvió a poner sobre las brasas el crisol, y el polvo empezó a enrojecer; apagó el fuego, y reapareció eil color amarillo.

Si cualquier químico en nuestros tiempos tropezara con un fenómeno semejante, no se asombraría lo más mínimo, pues comprendería que se trataba de una substancia termoscópica[3]. La substancia obtenida por Lorenzo Picard, el tetrayodomercuriato de plata, es en efecto termoscópica. Pero hace seiscientos años este descubrimiento causó una impresión fulminante. Los monjes, agolpados detrás del Hermano Lorenzo, contemplaban estupefactos las milagrosas transformaciones. Y hasta el propio Padre Prior, que había corrido al refectorio, en vez de dedicar una oración de gracias a la Virgen Santísima por el milagro realizado, quedóse como un poste, tan maravillado como los demás.

Fue entonces cuando los monjes creyeron, por primera vez, que su trabajo no era simplemente un medio para matar el terrible aburrimiento de la vida conventual. Pero, aquella misma tarde, o quizás unos días después —¿no da acaso lo mismo?—, el hermano Lorenzo declaró a (los frailes benedictinos que la obtención de oro por vía artificial no era posible, y que todo intento de lograrla estaría condenado al fracaso. Transcurridos algunos días, los monjes notificaron al Nuncio de Su Santidad, que había vuelto al monasterio y esperaba con impaciencia los resultados de los experimentos, que ellos renunciaban a buscar la receta para la obtención de oro, ya que, de todas formas, no se conseguiría nada.

No es difícil de imaginarse la cólera del ilustre huésped; ni tampoco la precipitación, francamente impropia de su alto rango, con que montó a caballo y partió dél monasterio con la celeridad del rayo. Pasado cierto tiempo llegó una orden paipai, disponiendo que los benedictinos implorasen personalmente, en Aviñón, el perdón al Papa por la inaudita desobediencia con la particularidad de que debían ir de San Nazaire a Aviñón andando de rodillas. Sólo se hacía excepción para el Padre Prior.

Tal era la causa de que once monjes salieran arrastrándose de rodillas por las dunas del Golfo de Vizcaya, desde el monasterio de San Nazaire, que se alzaba en la alta orilla del Loira y se distinguía muy bien a la luz cárdena del sol poniente…

Cuatro interrogantes

El problema de la transmutación de los elementos inquietó a muchas generaciones de científicos. Pero la Naturalleza guardó tenazmente ese secreto suyo, uno de los más recónditos. La teoría atómica, que se entronizó con firmeza en la Química a mediados del sigiló pasado, barrió todas las concepciones místicas sobre la posibilidad de provocar la transmutación de los elementos por medio de “fuerzas metafósicas”. Los adeptos de esas (teorías ni siquiera eran alquimistas (con frecuencia ni tenían nociones de lo que hablaban), sino unos simples idealistas. La teoría atómica surtía el mismo efecto sobre todas esas patrañas anticientíficas, que el canto del gallo sobre las fuerzas del averno.

Sin embargo, la proclamación del átomo como algo absoluto e indivisible condujo a que los científicos cayeran en el extremo opuesto. En la Ciencia arraigó la opinión de que el átomo era una partícula indivisible y, en consecuencia, imposible la transmutación de los elementos.

Sólo en los lindes de dos siglos, XIX y XX, la puerta que guardaba el enigma de la transmutación de los elementos se entreabrió chirriando y dejando ver en estrecho haz de luz. Los primeros que se fijaron en él fueron los eminentes científicos María Curie-Sklodowska y Pierre Curie. Y si lo pudieron ver fue sólo gracias a que para llegair a la deseada puerta habían ido remontando los peldaños esculpidos por Dmitri Mendeleiev.

…Sistematizar el caos de conocimientos sobre las propiedades de los elementos químicos y sus compuestos fue una tarea penosa y difícil. Se ha de tener en cuenta que más de un tercio de los elementos químicos hoy conocidos, no habían sido descubiertos aún en aquella época.

Y sería precisamente Mendeleiev el primero en indicar cuántos habían de ser en total los ele mentos y quién vaticinara las propiedades de muchos elementos todavía ignorados.

Mendeleiev barajaba sus fichas con paciencia. Pero la Ley seguía sin formular. Los serenos y los porteros del Instituto Tecnológico ha bían dejado ya de asombrarse de que en una de las ventanas del pabellón del profesorado no se apagara nunca la luz.

Veamos el Sistema periódico de los elementos tal y como lo publicó Mendeleiev por primera vez, en la primavera de 1869. Según podemos observar, el genial químico escribió puntos de interrogación en Jos sitios que, según él suponía, serían ocupados por elementos que la Ciencia aún no conocía. Además, Mendeleiev describió antes de que fueran descubiertos, los elementos “eka-boro”, “eka-alu-minio” y “eka-silicio”, que pasados algunos años fueron hallados, recibiendo sus nombres actuales de escandio, galio y germanio. El descubrimiento de nuevos elementos dejó de ser un fenómeno casual, convirtiéndose en el fruto de investigaciones científicas sistematizadas. No es sorprendente por ello que, si bien en los 200 primeros años de existencia de la Química se había descubierto un total de 63 elementos, en el medio siglo subsiguiente a la creación del Sistema periódico se pudiera añadir a la lista alrededor de otros treinta elementos más.

La historia de cómo fueron completados los espacios vacantes de la Tabla de Mendeleiev es muy interesante, y su fin debe ser relatado.

Corría el año 1925… Se había descubierto otro de los elementos desconocidos por la Ciencia, pero vaticinados por Mendeleiev. el elemento N° 75, el renio. Sólo quedaban en la Tabla cuatro espacios que, en lugar del símbolo del elemento químico, ostentaban signos de interrogación: los espacios 43, 61, 85 y 87. Las investigaciones más escrupulosas de distintos minerales y compuestos químicos con el fin de hallar dichos elementos, no habían dado ningún resultado aún.

Como es natural, llegó el momento en que se había probado ya todo. Se habían explorado todos los yacimientos probables, se habían aplicado los métodos más fantásticos de enriquecimiento de sus posibles menas. Y sin embargo, todos los intentos resultaban infructuosos. Los enigmáticos elementos N° 43, 61, 85 y 87 no deseaban entregarse a los investigadores.

Y el tiempo iba pasando…

…Los años treinta del siglo XX. El Sistema periódico de Mendeleiev, lo mismo el colgado en el aula escolar o en el laboratorio del químico, que el insertado en la revista científica o en el manual para estudiantes, presenta siempre cuatro signos de interrogación. Pero ¿cuántos otros podríamos encontrar en los apuntes de los hombres de ciencia y en los diarios de laboratorio de los experimentadores químicos?

Un rayo de luz

La propiedad que tenían ciertos elementos químicos de desintegrarse con emisión de unos rayos especiales, descubierta por Henry Becquerel, causó grajn impacto entre los contemporáneos de éste. El problema de la radiactividad llegó a ser en aquella época una de las cuestiones de mayor actualidad, tanto en la Ciencia como en las amplias esferas sociales. Las damas elegantes de París preferían el modesto laboratorio de los esposos Curie a las exposiciones de cuadros de Monet o a la ópera con una “prima donna” italiana. En las reuniones no se hablaba más que de los extraordinarios matraces con disoluciones de sales de radio, luminiscentes en la oscuridad. Las conferencias del famoso químico Soddy, en las que se mostraban con experimentos las sorprendentes propiedades del radio, reunían en Londres enorme público. Muchos años después María Sklodowska escribiría en sus memorias cuánto la cansaba el clamor levantado en torno al descubrimiento del radio.

La prensa banall describía de todos los modos y en todos los tonos las propiedades del radio, si bien se veía a las claras que lo más interesante para ella era el fabuloso precio de dicho metal, que a la sazón ascendía a cientos de miles de dólares el gramo.

Los hombres de ciencia, en cambio, se sentían sugestionados por el aspecto científico del descubrimiento de los esposos Curie. La radiactividad había demostrado que el átomo no era algo inmutable, indivisible. Luego la conversión de unos elementos en otros resultaba posible.

Y siendo así, ;.no se podría comprender, estudiando bien el fenómeno de la radiactividad, la configuración de los átomos de las substancias?

Los años subsiguientes reportaron a los hombres de ciencia todo lo crue ellos habían podido desear. En efecto, el estudio de la radiactividad resultó ser el único camino por el que se podía penetrar en los secretos de la estructura de la materia.

Cuando el fenómeno de la radiactividad —es decir, de la transmutación natural de los elementos—, fue estudiado con plenitud, surgió una nueva cuestión: si la transformación espontánea de unos elementos en otros era posible, ¿por qué no intentar la provocación de dicho proceso por vía artificial?

La respuesta no se hizo esperar. El ritmo del desarrollo de la Ciencia en el siglo XX no era va el mismo de los tiempos pasados. Veintitantos años después del descubrimiento de la radiactividad sucedieron hechos que hicieron salir a las páginas de las revistas científicas la anticuada y ya casi dada al olvido palabra “alquimia”.

Aunque, por otra parte, es bastante difícil hallar algo de alquimístico en el aparato construido en 1919 por el eminente físico inglés Rutherford. Dicho aparato permitía observar, mediante un dispositivo de aumento, las propiedades radiactivas de los pocos elementos radiactivos conocidos por aquella época. La radiactividad se podía observar por la aparición de destellos en una pantalla de sulfuro de zinc. La razón es que cuando una partícula emitida por el núcleo de un elemento radiactivo incide sobre los cristales de sulfuro de zinc, aparece un pequeño destello, que se puede observar con un dispositivo de aumento. Los preparados radiactivos se hallaban en un soporte, en el centro del aparato.

Como vemos, todo era muy sencillo, y no había en ello nada digno de admiración. Tampoco fue motivo de asombro el descubrimiento de Rutherford de que el centelleo dejaba de observarse si entre la pantalla y el elemento radiactivo se interponía una laminilla metálica o de mica. Estaba bien claro que los rayos radiactivos no podían atravesar el obstáculo.

Sería difícil explicar qué movió a Rutherford a llenar de hidrógeno la cámara, en uno de sus experimentos. Entonces sí que se observaron cosas verdaderamente increíbles. A pesar de la barrera metálica interpuesta entre la fuente de las emanaciones radiactivas y la pantalla.

el centelleo seguía produciéndose en ésta como si no existiera dicho obstáculo. Por cierto, que los destellos cesaban en cuanto se extraía el hidrógeno.

La explicación del fenómeno no se halló el acto. Como suele suceder con frecuencia, las ideas que se ¡les ocurrían, a los científicos de aquella época, eran de lo más increíble, aunque, en realidad, la clave del enigma era asombrosamente sencilla y muy significativa.

Los elementos radiactivos naturales (en aquel caso fue el polonio) emanan los llamados rayos alfa, que son núcleos de átomos de helio. El helio tiene un peso atómico igual a 4: por consiguiente, sus átomos son cuatro veces más pesados que los de hidrógeno, cuyo peso atómico es 1. Las partículas alfa, al chocar con los núcleos atómicos del hidrógeno, llamados protones, les comunican su energía. Y como la masa de los protones es pequeña en comporación con la de la partícula alfa, aquéllos adquieren grandes velocidades, que les permiten atravesar el obstáculo.

Tal es la causa de que el hidrógeno haga a la laminilla metálica, pudiéramos decir, penetrable para las radiaciones. ¿Sencillo? ¡Sencillísimo! Pero lo más interesante estaba todavía por venir.

Cuando la cámara se llenó con otro gas (nitrógeno), volvieron a surgir los destellos en la pantalla, exactamente igual que si el aparato hubiera contenido hidrógeno. Eso resultaba ya incomprensible por demás, puesto que los núcleos atómicos del nitrógeno son mucho más pesados que las partículas alfa (unas 3.5 veces), y si el tabique era impenetrable para el helio, más lo debería ser para el nitrógeno.

Pero, de todos modos, ¿por qué aparecía el centelleo en la pantalla? ¿Como atravesaban las partículas radiactivas un tabique que, en el mejor de los casos, sólo podía dejar pasar a los núcleos de hidrógeno? ¿No podría ser que al nitrógeno se hubiera mezclado casualmente hidrógeno? Entonces llenaron la cámara de nitrógeno bien exento de impurezas, y sobre todo, de vestigios de hidrógeno. Y no obstante, el centelleo se reprodujo en la pantalla con la misma regularidad de antes.

Sólo se podía suponer, que el hidrógeno, por lo visto.

se formaba en la cámara, de algún modo, a partir del nitrógeno y por la acción de las emanaciones radiactivas. Al principio la idea parecía descabellada. Pero experimentos ulteriores demostraron, sin dejar lugar a dudas, que la suposición era justísima. ¡En efecto, a partir del nitrógeno se formaba hidrógeno!

Así fue realizada la primera reacción nuclear, que de haberla presenciado cualquer honorable químico de mediados del siglo pasado, se hubiera estado un buen rato encogiéndose de hombros con perplejidad y hubiera terminado por irse sin haber comprendido nada. He aquí dicha reacción:

N + He = O + H.

Sí, aquí todo está bien. La carga nuclear del átomo de nitrógeno equivale a 7, y la de la partícula alfa (núcleo del átomo de helio), a 2. La suma, pues es igual a 9. Con la misma facilidad se puede calcular que la suma de las cargas nucleares de los átomos a la derecha de la ecuación es también igual a nueve, puesto que la del hidrógeno equivale a 1, y la del oxígeno, a 8.

Esa fue la primera de los cientos de reacciones nucleares conocidas hasta el día de hoy, una reacción en la que un elemento se transforma en otro; y esto, como ya sabemos, es el objetivo de la más verdadera alquimia. Esta es toda la historia de la aparición del “rayo de luz”.

Nos veríamos obligados a desviarnos mucho del objetivo de nuestro relato, si nos pusiéramos a describir detalladamente todos los medios con los que cuenta la Ciencia para transformar unos elementos en otros.

Bastará con indicar que todos ellos se basan en el “bombardeo” de los núcleos atómicos de los elementos que se someten a transmutación, con “proyectiles” constituidos por partículas nucleares, tales como protones, neutrones y partículas alfa.

Esa nueva rama de la Ciencia, que fue denominada Química Nuclear, brindó la posibilidad de crear artificialmente aquellos elementos que los químicos no habían podido hallar de ningún modo en la Naturaleza.

Los químicos tachan los signos de interrogación

La Ley periódica descubierta por el gran químico ruso Mendeleiev permitió a los químicos determinar las propiedades de los elementos de número atómico 43, 61, 85 y 87, lo mismo que si ellos hubieran podido ver y tocar repetidamente dichos elementos y sus compuestos. Pero, de todos modos, eso no les daba derecho a quitar de los correspondientes espacios de la tabla los signos de interrogación. Eso lo hubiera podido hacer sólo quien hubiese obtenido una centésima, o por lo menos una milésima o una cienmilésima de gramo de alguno de dichos elementos. Pero nadie pudo obtener ni siquiera esas cantidades. Hoy sabemos perfectamente que todos los intentos de separar los enigmáticos elementos de los minerales o rocas, estaban condenados al fracaso, ya que ninguno de ellos se halla en la corteza terrestre en cantidades en cierto modo apreciables.