Ричард Бернстайн

Восток, Запад и секс. История опасных связей

Посвящается Чжунмэй

Я устал трепать подметки по булыжной мостовой,

А от лондонской погодки ломит кости не впервой.

Здесь прислуги целый ворох, пьешь-гуляешь без забот,

Дурь одна в их разговорах: кто любви-то ихней ждет?

Жидкий волос, едкий пот…

Нет, меня другая ждет,

Мой душистый, чистый цветик у бездонных, сонных вод,

На дороге в Мандалай…

This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, Inc.

© 2009 by Richard Bernstein. All rights reserved

© Т. Азаркович, перевод на русский язык, 2014

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014

© ООО "Издательство ACT", 2014

Издательство CORPUS ®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

* * *

Захватывающее, доступное и очень глубокое исследование.

Изящно написанная книга, в которой автор деликатно и с завидным знанием истории рассказывает об этой сложной теме.

Глава 1

Богема у себя дома и на чужбине

Примерно в 2006 году один преподаватель английского языка в Шанхае разместил в интернете сообщение, где хвастался той легкостью, с какой он заводит сексуальные отношения с молодыми китаянками, по большей части – со своими бывшими студентками. “В субботу я встречался со Звездой, – писал он. – В воскресенье – с Инъин. Между этими встречами я связывался через MSN с Вишенкой. Я звонил Рине и по эсэмэс флиртовал с Тюльпаном. Я послал Сьюзан игривый и-мейл и в блоге Венди признался ей в любви”.

Автор этих подробных любовных мемуаров в своем блоге “Секс в Шанхае: откровения западного негодяя” называл себя Китайским Прощелыгой. По-видимому, он был британцем. Так или иначе, он не указывал своего настоящего имени и не сообщал каких-либо подробностей, позволявших установить его личность. Такой недостаток смелости, пожалуй, оказался спасительной предосторожностью, если вспомнить о той ярости, которую его признания вызвали среди китайцев.

Травлю возглавил Чжан Цзехай, профессор психологии Шанхайской академии общественных наук: он опубликовал длинную статью под названием “Интернет-охота на аморального иностранца”, где призывал весь китайский народ выследить этого человека, оскорбившего и унизившего Китай, и вышвырнуть его из страны. “Несколько дней назад один друг рассказал мне про блог, который ведет англичанин в Шанхае, – писал Чжан. – Я прочел его и испытал шок, гнев и отвращение”. После обширного, пересыпанного цитатами обзора откровений блогера Чжан закончил статью призывом ко всем китайцам приступить к действиям. “Вы только подумайте о том, как этот иностранец-подонок поступил с вашими сестрами и поглумился над вашей импотенцией, – писал он. – Или вы хотите сказать, что все это пустяки? Вам по-прежнему хочется обращаться с иностранцами как с важными особами? Вы по-прежнему дрожите, когда видите иностранцев? Пришла пора разогнуть перед ними спины!”

Рассказ блогера-иностранца наполнен всевозможными подробностями, которые могли бы помочь выследить его, уверял Чжан. Например, Китайский Прощелыга описывал гостиничные номера, где назначал свидания своим бывшим студенткам, – быть может, удастся отыскать эти номера и установить аморальную личность по записям в гостиничной регистрационной книге. Возможно, его зовут Брайан, говорил Чжан (хотя в 2008 году газета “Гардиан” сообщала о человеке по имени Дэвид Мариотт, заявившем, что Китайский Прощелыга – это он). Он раскрывал некоторые сведения о своих партнершах по сексу (например, что женщина, которую он называл Тинтин, была замужем и работала врачом), так что если сложить воедино все эти клочки и обрывки информации, то можно вычислить иностранца. “Соотечественники! Давайте сплотимся и сообща займемся интернет-охотой на этого иностранца-подонка, а потом пинком под зад вышибем его из Китая!” – призывал Чжан.

Здесь следует заметить, что если вовлечение женщин в проституцию в Китае считается противозаконным, то не существует никакого закона, направленного против добровольных сексуальных отношений между взрослыми людьми, даже если один из этих взрослых – хвастливый иностранец, а другая – невинная китаянка. Китайский Прощелыга, похоже, не нарушил закон, и по-видимому, китайская полиция не предпринимала никаких попыток найти его и обвинить в чем-либо. Однако обнародование его похождений вызвало небывалый взрыв сексуального национализма среди китайских мужчин, изливших чувства на интернет-форумах, обрушив свою ярость не только на Китайского Прощелыгу, но и на его бывших студенток, которые, судя по его признаниям, спали с ним. Если его самого называли аморальным и порочным, то про студенток говорили, что они запятнали не только самих себя, но и свою страну, уступив желаниям этой “белой обезьяны” (по выражению одного из комментаторов).

“Все эти женщины – сучки, – сказано в одном из типичных мужских комментариев. – Они променяли свою честь на деньги [хотя на самом деле Китайский Прощелыга ни разу не упоминал о том, что давал своим партнершам какие-то деньги, – похоже, все они охотно шли навстречу его ухаживаниям]. Лучше было бы переспать с собакой, чем с этой иностранной свиньей. Это унижение для всех китайских мужчин и вообще для всего китайского народа. Мне стыдно за этих женщин перед их родителями и друзьями. Эти женщины хуже проституток”.

Китайский Прощелыга в свою очередь отвечал в подобном же тоне, помещая новый пост в своем блоге и обзывая профессора Чжана “психом”, “эпилептиком” и “махровым националистом”, хотя, что бы кто ни говорил об этой грязной перепалке, профессор Чжан хотя бы не прятался под маской анонимности. Так или иначе, блог Китайского Прощелыги благодаря всеобщему вниманию, которое привлек к нему Чжан, вскоре был заблокирован китайской интернет-цензурой, а сам блогер принялся писать уже из другого места – из Таиланда, где, продолжая свое повествование о покорениях китайских женщин, рассказал о том, как соблазнил представительницу китайской торговой делегации, с которой познакомился в вестибюле гостиницы, и как она попросила его “сказать, что она проститутка”.

Ну и ладно. Мы – с некоторым сожалением – еще вернемся к Китайскому Прощелыге и его блогу. Но вначале зададим себе вопрос. Представим подобную ситуацию, только вывернутую наизнанку: учитель китайского приезжает в США или в Британию и принимается хвастаться в интернете тем, со сколькими американками или британками он переспал, с какой легкостью он склонял их к легкомысленным, ни к чему не обязывающим сексуальным отношениям и насколько он сам сексуально привлекательнее, чем “слабосильные” местные мужчины. Неужели хоть кто-нибудь заметит его признания или обидится? Быть может, парочка моралистов, стоящих на страже сексуальной нравственности, и покосится в его сторону, но в целом подобные откровения, если только они вообще привлекут чье-либо внимание, будут расценены как субъективное хвастовство отдельно взятого азиата. Ни один уважаемый профессор из солидного исследовательского института не станет призывать своих оскорбленных соотечественников к охоте на подлого обидчика, не последует ни всплесков националистического возмущения, ни публичных заявлений о том, что вся гордая страна подверглась унижению. Так в чем же дело? Каковы скрытые причины, которые привели к буре страдальческих протестов и обвинений в Китае?

Из эпизода с анонимным учителем английского можно сделать целый ряд выводов. Во-первых, его хвастливые признания стали крайне вульгарным выражением той позиции, которую западные мужчины занимали в Азии уже в течение многих веков. Китайский Прощелыга мог позволить себе такие вольности с местными женщинами, о которых он, наверное, и не мечтал у себя на родине, – или, во всяком случае, там обстоятельства оказались бы гораздо сложнее. Я понимаю, что это спорное утверждение. Ведь и в Соединенных Штатах, и в Британии – да и в Китае – немало мужчин имеют связи с несколькими сексуальными партнершами одновременно. Но уже сам факт, что Китайский Прощелыга завел блог такого рода, доказывает, что в Китае он нашел нечто исключительное, что там возможности для эротических развлечений разительно отличались от имевшихся у него на родине. И исключительным ему казалась не просто легкость и многочисленность описанных встреч, а их полнейшая случайность. На возможности, которые предоставлял ему Китай, указывало взятое им прозвище Прощелыга – пройдоха, беспринципный искатель наслаждений. Из этого следует, что успех, которого он без малейших усилий добивался у молодых китаянок, отнюдь не давался бы ему так легко, если бы он ухаживал за более искушенными и куда менее податливыми женщинами на родине. И потому кажется маловероятным, что китаец – учитель китайского языка, оказавшись где-нибудь в Ливерпуле, Лондоне или Нью-Йорке, нашел бы среди своих студенток сразу нескольких девушек, желающих переспать с ним, что он мог бы флиртовать с ними в такой вольной манере или говорить с ними об их физических достоинствах так, как Китайский Прощелыга говорил со своими шанхайскими подружками.

“Моя милая Тинтин, – писал он замужней любовнице (как раз этот фрагмент блога гневно цитировал Чжан, доказывая порочность Китайского Прощелыги), – у тебя такое красивое, удивительное, чудесное тело. Я постоянно думаю о твоей прекрасной коже, о твоей красивой, гладкой, нежной груди, о твоем сексуальном, плоском и изящном животе, о твоих милых, стройных, изящных ногах и руках… ну и конечно же, о том, что у тебя между ног, и о том, какая ты красивая, сексуальная, безупречная!”

Усугубляя оскорбление клеветой, Китайский Прощелыга отпустил несколько унизительных замечаний в адрес китайских мужчин: по его словам, они “скучные, скучные, скучные”, приверженные традициям, ограниченные, лишенные воображения и менее привлекательные, чем белые, европеоидные мужчины. Он утверждал, что китаянки, даже девственницы, всегда изумляются размеру его члена – в сравнении с членами, которые они видели у китайцев. Тинтин даже признавалась ему, что ее муж-китаец не способен удовлетворить ее, а вот с ним такой проблемы не возникало. Представления о сексуальном превосходстве мужчин-европеоидов очень распространены в Китае. Во всяком случае, Прощелыга – далеко не единственный, кто об этом упоминает.

Это не значит, что я уверен, будто опыт Китайского Прощелыги легко повторить или что он не лукавил, рассказывая о своих легких и почти бесчисленных победах. Вполне вероятно, что гораздо большее число его бывших студенток отвергли его приставания и что Китай в целом отнюдь не раздолье для охотников до сексуальных приключений, каким его описал этот блогер. И все же за его рассказом явно что-то стоит, что-то говорит о том преимуществе, которым пользуются здесь западные мужчины, соревнуясь за внимание девушек, – что-то такое, что уловили Чжан и его сторонники, жалуясь, по выражению Чжана, на китайское идолопоклонство перед всем иностранным. “В этом проблема, – написал мне в электронном письме Чжан. – Это не единичный случай. В Китае полно таких Китайских Прощелыг”. Действительно, примерно в то же самое время, когда поднялась шумиха из-за Прощелыги, вспыхнуло еще несколько громких и жарких споров вокруг других иностранцев, похвалявшихся своими сексуальными победами в Китае. Один из скандалов разгорелся вокруг сорокадвухлетнего американца Роберта Куглера, разместившего в сети фотографии семидесяти девяти китаянок, с которыми, по его утверждению, он переспал. Скандал разгорелся до того, что, по словам профессора Чжана, в ту пору слова “Роберт Куглер” стали самым частым предметом поиска в Google и Yahoo! в Китае.

В 2007 году, будучи в Пекине, я взял интервью у нескольких образованных китаянок, у которых в ту пору (или в прошлом) имелись сексуальные партнеры-иностранцы, и эти умные, искушенные, уверенные в себе женщины охотно соглашались с тем, что иностранцы обладают определенной “аурой” и что обычно китаянки (включая их самих) считают их привлекательными. “Почему же?” – спросил я.

“Дело в размере!” – моментально последовал веселый ответ одной из этих женщин – миловидной хозяйки магазина одежды. Ответ был шуткой лишь наполовину, потому что здесь по-прежнему живуче представление о том, будто у западных мужчин член больше, чем у азиатов. На самом деле женщина, давшая такой ответ, как раз собиралась расстаться с любовником-иностранцем и уехать из Пекина к любовнику-китайцу, жившему в провинции, так что, очевидно, размер в данном случае не имел значения.

Тема любовных отношений между китаянками и иностранцами довольно сложна. В Шанхае циничные женщины пренебрежительно называют иностранцев “билетами на самолет”. В Таиланде в ходу другое прозвище – “ходячий банкомат”. Пускай западные мужчины тешат себя мыслью, будто наделены особой притягательностью в глазах азиатских женщин, – истина состоит в том, что они всего лишь олицетворяют надежду на материальную выгоду или, быть может, мечту о богатой жизни где-нибудь в другой стране. Но дело, конечно же, не только в этом, особенно теперь, когда экономический бум в Китае породил целый класс богатых китайцев, способных не хуже западных мужчин обеспечивать своих жен или подруг машинами, сумочками от Гуччи, заграничными поездками и красиво обставленными квартирами. Одно из первых наблюдений, которые я сделал за все годы, прожитые в Азии (то самое, что спустя десятилетия привело к идее написать данную книгу), относится к началу 1970-х, когда я, в ту пору студент-лингвист, оказался на Тайване. Тогда я сделал открытие: молодому американцу немного “ботанского”, книжного склада (вроде меня), такому юноше, которому трудно было найти себе пару на выпускном школьном балу, часто удавалось завладеть вниманием очень симпатичных тайваньских девушек.

Как это объяснить? Несомненно, отчасти дело было в будоражащей возможности перебраться в Америку, где жизнь, особенно ту пору (и гораздо меньше в наши дни, поскольку Тайвань уже превратился в демократическое государство с уровнем жизни, вполне сопоставимым с американским), казалась свободной и богатой по сравнению с жизнью на Тайване. Но при этом было совершенно ясно, что любой молодой человек с Запада удостаивался незаслуженного признания просто в силу того, что он иностранец. Связь с ним сама по себе служила романтическим украшением, дополнительной ценностью в глазах очень многих городских образованных тайваньских девушек.

В 2007 году в Пекине я спрашивал у своих успешных в профессиональном плане собеседниц, нет ли у них ощущения, что иностранцы открыто пользуются тем явным преимуществом, которое я когда-то впервые отметил на Тайване, и они отвечали решительным “да”. Преимущество западных мужчин, по их мнению, основывалось на четко определяемых чертах. Причина крылась не столько в деньгах, сколько в утонченном стиле жизни, с которым ассоциировался Запад, а также в ощущении, что связь с западным мужчиной – в каком-то смысле более заманчивое, волнующее, смелое светское приключение, чем куда более обыденные отношения с китайцем. И эти чувства часто находят отклик у одиноких (а иногда и женатых) западных мужчин, для которых подруга-китаянка (или даже не одна) – важная составляющая полной приключений жизни на Западе.

“Западные мужчины обучены джентльменскому обращению”, – сказала мне одна женщина, профессионально занимающаяся бизнесом. Она употребила китайское слово цзюньцзы – понятие, при помощи которого Конфуций описывал хорошо воспитанного, культурного человека. “Азиаты растеряли это, – заявила она и напомнила о влиянии долгих лет правления Мао, когда хорошие манеры считались буржуазными и реакционными, а крестьянско-пролетарская грубость, напротив, высоко ценилась. – А западные мужчины – нет. Азиаты грубы и невоспитанны. Они пьют. Они играют на деньги. Когда у них появляются лишние деньги, они заводят себе женушек [то есть наложниц]”.

“Даже когда у китайца появляются деньги, он использует их для того, чтобы подчинить себе жену, – сказала эта женщина. – Он покупает ей вещи из-за престижности торговой марки, “Гуччи” или “Фенди”, а не потому, что думает сделать жене приятное. Например, вчера я виделась со своими друзьями-богачами, и муж сказал жене: “Эта сумочка тебе не идет, я куплю тебе сумочку от такого-то, потому что она одна на весь Китай”. Он даже не поинтересовался ее мнением, а просто велел носить, потому что ему хотелось продемонстрировать всем: раз его жена носит такую сумочку, значит, у него много денег”.

Другие китаянки, у которых я брал интервью на эту тему, в том числе два редактора новостных интернет-служб и хозяйка магазина одежды, высказали схожие мысли относительно того, что западные мужчины обладают лучшими манерами и привычками. (Тут следует вспомнить, что образчики западных мужчин, с которыми у китаянок больше шансов познакомиться, чаще всего являются представителями высших слоев общества, получившими хорошее воспитание и образование). Среди других причин, в силу которых китайских женщин привлекают западные мужчины, называлась чистоплотность: иностранцы чаще принимают душ и лучше чистят зубы. Этот довод, как и многие другие, имеет прямое отношение к сравнительно низкому уровню жизни в Китае вплоть до недавнего времени.

“Китайцы не понимают, что мужчинам следует соблюдать чистоту, – сказала одна женщина-редактор. – У нас в университете невозможно было войти в мужское общежитие, потому что…” Она мимикой изобразила отвращение.

“Десять лет назад соблюдать гигиену было не так-то просто, – отметила ее коллега-редактор. – В общежитии нашего университета на сто студентов была только одна ванная комната. Большинству приходилось пользоваться общественными уборными и душевыми, было омерзительно… Вот причина, о которой так легко забыть, – почему мне сразу понравились западные мужчины, – продолжила она. – Выбор сделала не я, выбор сделал мой нос”.

Они приводили и другие причины. Западные мужчины меньше скованы вековыми традициями, чем китайцы, и, скорее всего, будут поддерживать стремление своих подруг или жен сделать карьеру. Западным мужчинам чужд почти узаконенный обычай обзаводиться второй, третьей или даже четвертой женой, что, как говорили некоторые женщины, повсеместно распространено среди китайцев. Другие упоминали об отсутствии перспектив, которое ждет азиатку после разрыва брачных отношений с азиатом, – некоторые женщины говорили, что в Китае разведенной женщине гораздо труднее снова выйти замуж, чем на Западе. При этом азиатским женщинам остается недоступным утешение того рода, которое азиатские мужчины без особого труда находят с второй или третьей женой. Женщина, которая в беседе со мной говорила о более “джентльменском” обхождении западных мужчин, добавила, что такие мужчины, особенно высоко образованные и культурные, вряд ли способны на домашнее насилие.

“Даже если у западного мужчины случается очень серьезная ссора с женой, он не станет бить ее, – сказала она. – А в Китае это обычное дело, когда муж бьет жену. Это считается нормой. И бесполезно звать полицию, потому что полицейские ничего не станут делать. Они просто скажут, что это внутрисемейное дело – мол, разбирайтесь сами”.

К сожалению, правда заключается в том, что многие западные мужчины тоже бьют своих жен (впрочем, подобное поведение, по крайней мере в Европе и в Соединенных Штатах, по-видимому, вызывает куда большее общественное порицание, чем в Китае и некоторых других азиатских странах). Кроме того, ни один из ответов, которые дали мне опрошенные китаянки на вопрос, почему западный мужчина представляется такой желанной добычей в глазах китаянок, не давал исчерпывающего объяснения: в чем заключался сексуальный успех Китайского Прощелыги? Ведь его цель явно сводилась к тому, чтобы завязать как можно больше поверхностных любовных отношений, а вовсе не к созданию глубокой и прочной связи с одной женщиной. Пример Китайского Прощелыги лишь выступал симптомом повальной страсти китайцев к материальным приобретениям: некоторые китаянки смотрели на западных мужчин точно так же, как на виллы в фальшивом итальянском стиле, выраставшие по всей стране как грибы, – то есть как на некие внешние атрибуты богатой жизни. Ведь богатая жизнь во многом ассоциировалась в сознании нуворишей с изобилием подделок под все европейское. “Китайские нувориши предпочитают все, так сказать, новое”, – писала “Нью-Йорк таймс”. “Показаться на людях с западным мужчиной – это шикарно, – сказала мне еще одна женщина, имеющая университетское образование и сотрудничавшая с иностранным информационным агентством. – А в том, чтобы показаться на людях с китайцем, нет ничего особенного”.

Разумеется, подавляющее большинство китайцев и китаянок влюбляются друг в друга и заключают браки, и многие западные мужчины – наверное, даже большинство, – живущие в Китае со своими западными женами, не гоняются за китаянками. Мало кто из китайцев вообще общается с иностранцами. Кроме того, многие китайские мужчины обладают прекрасными манерами, высоким интеллектом, придерживаются просвещенных взглядов на отношение к женщинам, не заводят наложниц, являются любящими отцами и совершенно не склонны к рукоприкладству в семье.

Вопрос о предполагаемой привлекательности западных мужчин волнует умы лишь представителей тонкой урбанизированной прослойки китайского общества – тех, кто сидит с чашкой капучино где-нибудь в кофейне “Старбакс” в Пекине или посещает модные ночные клубы на улице Хуайхай в Шанхае, но именно об этой прослойке и писал в своем блоге Прощелыга. Можно назвать этих людей буржуазно-богемным сегментом китайской городской жизни, позаимствовав выражение у колумниста Дэвида Брукса, который изобрел это понятие для характеристики определенной – сосредоточенной на поиске удовольствий и нарочито “стильной” – культуры в американском обществе. Этим китаянкам Запад в целом представляется волнующей альтернативой традиционным установкам китайского общества, полным ограничений и запретов. Это все равно что носить джинсы и слушать новейшую поп-музыку – современно, модно и чуть-чуть рискованно. Опираясь на богатый опыт постельных разговоров, Китайский Прощелыга писал в блоге, что для китаянок связь с иностранцами – это “шанс получить личную свободу совершенно другого уровня”, а это, добавлял блогер, открывает этим самым иностранцам “путь к эксплуатации”. В самом деле, западные мужчины в Китае – это богема на чужбине, которой хочется хорошо проводить время, забыв о социальных и моральных ограничениях, сковывающих их на родине, и наслаждаться выгодами от незаслуженной “добавленной стоимости”, которую придает им сам статус западных иностранцев. Они привлекают женщин не только потому, что в среднем лучше, чем китайцы, соблюдают правила гигиены, но и потому, что, когда отношения становятся серьезными, они лучше, чем среднестатистические китайцы, воспринимают идею равенства, охотнее помогают справляться с домашними делами и реже бывают убеждены в том, что обязанности женщины состоят в обслуживании свекрови.

В этом смысле отчасти понятно, почему Китайский Прощелыга успешно находил китаянок, которые шли навстречу его желаниям, и почему этот успех вызвал такое мощное чувство оскорбленного национального достоинства. Китай – страна, которая одновременно преклоняется перед всем иностранным и возмущается своим преклонением. Это страна, наделенная, так сказать, коллективной “тонкой кожей”, особенно когда речь идет о чем-то для нее унизительном в отношениях с Западом. Гневный отклик на откровения Китайского Прощелыги сродни той же неразумной (в глазах многих иностранцев) ярости, какую вызывает поддержка Западом далай-ламы, которого в Китае считают не миролюбивым мудрецом, жертвой китайского запугивания, а коварным политиком, стремящимся расколоть родину, отчасти используя враждебный настрой Запада к Китаю.

В 2008 году один известный китайский художник привлек к себе внимание, когда выступил с протестом против неслыханно популярного мультфильма “Кунг-фу панда”, который показывали в кинотеатрах по всему Китаю, – на тех основаниях, что в нем “эксплуатируется” китайский национальный символ. Протест не получил широкой поддержки в Китае. Но он продемонстрировал ту же чувствительность, которая проявилась в случае с Китайским Прощелыгой, – боязнь эксплуатации, проистекающую из относительной отсталости Китая на протяжении последних веков и из пережитого подчинения захватчикам-колонизаторам. Все это давно осталось позади, но боязнь по-прежнему оказывает мощное влияние на отношение китайцев к самим себе и к остальному миру. Налет “престижа”, пристающий к иностранцам в Азии, является пережитком эпохи господства европейцев над большинством азиатских обществ.

Общая тенденция последних лет такова, что в подавляющем большинстве любовных отношений между китайцами и иностранцами пару образуют иностранец-мужчина и китаянка, а не иностранка и китайский мужчина. Обычно этот факт объясняют так: мужчины-азиаты считают западных женщин более агрессивными, чем азиаток; в Азии живет и работает гораздо больше мужчин, чем женщин с Запада; западные женщины опасаются, что мужья-азиаты будут требовать от них подчинения и послушания. Похоже, наблюдается сложное взаимодействие целого ряда образов и представлений, но почти все составные части этой смешанной картины порождены опытом соприкосновения с колониальной державой, которая всегда заботилась об увеличении своего престижа и величия, а потому сознательно превозносила мужественность европейцев и преуменьшала мужественность азиатов.

Китай, в отличие от Индии или Индокитая, никогда не подвергался полной колонизации, но иностранные армии одержали над ним ряд постыдно легких побед, начиная с Опиумной войны 1839–1842 годов, когда Китай заставили открыть свою территорию для торговцев и миссионеров, которых он раньше не желал впускать. С середины XIX века во всех крупных городах – в Кантоне (сейчас Гуанчжоу), Шанхае, Циндао и других – основывались иностранные концессии, и города по сути становились наряду с Гонконгом и Макао мини-колониями вдоль побережья Китая. И, как сказала мне одна из редакторов новостной интернет-службы, даже сегодня, спустя столько лет, сексуальное покорение китаянок иностранцами ощущается солью на историческую рану. “Последние два века мы жили очень бедно, и западные мужчины выступают символом большой силы и богатства, – пояснила она. – Европейцы уже отобрали у нас многое – богатство и силу – и, отнимая у нас самых красивых девушек, отнимают гордость”.

Примерно в то же время, когда произошел инцидент с Китайским Прощелыгой, на некоторых веб-сайтах и форумах Китая анонимно публиковались сделанные скрытой камерой фотоснимки китаянок с бойфрендами-иностранцами, которые или шли по какой-нибудь шанхайской улице, или сидели в кафе, или обнимались на Бунде – широкой эспланаде, протянувшейся между бывшим европейским кварталом с банками и гостиницами и рекой Хуанпу. Была даже подборка, показывавшая китаянок, актрис кино и телевидения, с бойфрендами-иностранцами. До чего же это странно! Вы только вообразите, что кто-нибудь в Нью-Йорке стал бы фотографировать белых женщин с китайцами или другими иностранцами, а потом анонимно и без чьего-либо разрешения размещать снимки в интернете для всеобщего обозрения! Очень трудно себе это представить, и не потому, что мы на Западе придерживаемся более тактичных взглядов на подобные вещи, а просто потому, что никого данная тема не волнует. А вот в более болезненной, психоисторической атмосфере Китая охота за подобными кадрами и их публикация почему-то кажутся естественными.

Вывешенные в Сети фотографии отнюдь не были призваны рассказать о том, как это мило, романтично и трогательно, что мужчины из Европы и Америки приехали в Китай и встретили настоящую любовь среди очаровательных местных женщин. Смысл этих публикаций был иным: подобные сцены – иностранец вместе с модной ухоженной китаянкой, чаще всего стильно причесанной и в облегающих джинсах, – это постыдное зрелище и что китаянка, отдающаяся иностранцу, унижает страну, которая еще помнит (отчасти потому, что помнить об этом побуждает правительство) прошлые унижения, войны и вторжения, неравные договоры, прибрежные мини-колонии, финансовые дотации, нищету и подчиненное положение Китая. Я тоже становлюсь иностранцем, когда путешествую по Китаю, к тому же я женат на китаянке, и ни я, ни моя жена ни разу не замечали каких-либо признаков враждебности во время многочисленных поездок по стране, которые мы совершали вместе. Но жена признавалась, что некоторые ее китайские друзья-мужчины выражали вежливое недоумение по поводу ее решения выйти замуж за чужеземца. “Они говорят: “Ричард очень славный, но мы-то чем плохи?” – слышал я от нее.

Но шанхайские фотографии, множество комментариев к ним на веб-сайтах и яростный отклик на признания Китайского Прощелыги в 2006 году свидетельствуют о том, что тема сексуальных отношений между иностранцами и китаянками взрывоопасна, и отнюдь не все материалы, выставленные на всеобщее обозрение, являются снимками, сделанными исподтишка. Помимо блога уже знакомого нам преподавателя английского есть множество других блогов иностранцев, где изображается мир, который и символизирует картинка, где западный мужчина позирует в обнимку с китаянкой. Эти блоги тоже вызывают шквал гневных комментариев со стороны китайских мужчин вроде реакции на размещенную в Сети фотографию одного человека в Шэньчжэне – особой экономической зоне в провинции Гуандун вблизи Гонконга. На снимке был западный мужчина лет тридцати, с татуировкой, видневшейся на талии, с бритой головой, с пряжкой ремня, в которой прочитывалось слово PIMP (“сутенер”), обнимавший симпатичную смеющуюся молодую китаянку в джинсах и черной майке. Это была одна из пары десятков фотографий, выложенных на веб-сайте какой-то “Шэньчжэньской партии” – онлайнового дневника, описывавшего жизнь иностранцев в Шэньчжэне. На фотографиях фигурировали западные мужчины с подругами-китаянками, причем многие пары были засняты в игривых позах, будто на студенческих вечеринках. Ни на одной из фотографий не было ни одной западной женщины, и их отсутствие красноречиво говорило о том, что эта мужская компания, охочая до развлечений, осознанно ищет общества именно местных женщин. Эти парни в Китае совсем не для того, чтобы ходить на чинные свидания с белой девушкой, живущей по соседству.

“Меня это бесит!” – написал один блогер-китаец. И он на самом деле злился: “Неужели китайские девушки так бесстыдно держатся с иностранцами?”

“Может быть, дело в деньгах? – продолжал он, пытаясь понять, отчего китайские женщины так охотно вешаются на шею этим безнравственным иностранцам, гоняющимся за удовольствиями. – Но ведь у “белых воротничков” из числа китайцев тоже нет недостатка в деньгах. К тому же девушки, гуляющие с иностранцами, делают это бескорыстно. Может быть, дело в сексе? Но разве китайские мужчины не способны заниматься любовью ночь напролет и даже с двумя девушками сразу? Не знаю, что и сказать. Все это позор и для китайцев, и для китаянок”.

Профессор Чжан написал научное исследование о подобных болезненных реакциях – “Подробный доклад о психологических проблемах китайцев”. В нем он вскрывал тревожный феномен китайского “самоуничижения”. “Причина – недоразвитость Китая, появившаяся в последние сто лет, – писал он. – Нам приходится признать, что в современном мире главенствуют белые люди и что вклад в современную культуру, сделанный Китаем, практически ничтожен. К тому же известно, что ведущую роль в управлении современным обществом играют мужчины, а потому несостоятельность мужчин связана с отсталостью их страны. Хотя в последние годы экономика Китая переживает бум, китайцы по-прежнему проявляют недостаточную уверенность в себе при общении с иностранцами, поэтому они слишком склонны критиковать самих себя и хвалить других”.

Существует и беллетристическая иллюстрация мысли Чжана. Тинтин, подруга Китайского Прощелыги, стала реальным воплощением главного персонажа романа Чжоу Вэй Хуэй “Девушка из Шанхая” – романа, имевшего большой успех за рубежом и даже ставшего сюжетной основой для фильма. Роман рассказывает о девушке, у которой два бойфренда: китаец-импотент и иностранец – сама мужественность. Эти частные сексуальные отношения как будто символизируют историческую слабость Китая на протяжении пары последних веков, особенно во взаимодействии с западными колониальными державами и Японией. Неудивительно, что книга, отлично продававшаяся в Европе и Америке, была запрещена в Китае, хотя благодаря интернету и мощному потоку информации из-за границы многие китайцы о ней все-таки знают.

Таков фон, на котором появился Китайский Прощелыга и случился спровоцированный им всплеск гнева в растревоженной душе Китая на заре XXI века – в пору, когда Китай выступает одновременно в двух ролях – и силача на пляже, и мальчишки-слабака, которому швыряют песок в лицо. И хотя в своем блоге Китайский Прощелыга, казалось бы, сообщал в основном о том, какое чудесное место Шанхай для неженатого западного мужчины, он в то же время прекрасно сознавал, каким оскорбительным может оказаться описание его жизни для местных мужчин. Ведь невозможно рассказывать о том, что ты удовлетворяешь женщину, которую не способны удовлетворить другие мужчины, без определенной заносчивости, а в случае Китайского Прощелыги такая заносчивость несла еще и расово-культурную нагрузку, неизбежно чреватую оскорблением.

На самом деле Китайский Прощелыга и иными способами выражал свое презрение к Китаю. Он высказывал сомнения в том, стоит ли считать частью Китая Синьцзян – населенную в основном мусульманами автономную провинцию на дальнем западе. И задавался подобными же вопросами насчет Тайваня, что в глазах Китая является очень рискованным поступком, потому Китай не терпит несогласия с государственной точкой зрения, гласящей, что Тайвань – сепаратистская провинция, которой будет объявлена война с целью присоединения, если та когда-либо осмелится официально провозгласить независимость. Вдобавок Китайский Прощелыга обнаружил, что Китай – это страна, выказывающая мазохистскую любовь к страданиям, превращающая в фетиш историю своей эксплуатации чужеземцами, похваляющаяся своей болью и даже превращающая ее в орудие для того, чтобы пробудить в других странах чувство вины и заставить подчиняться ее желаниям. Китайцы, как бы говорил этот учитель английского, проводят основанную на обвинениях и оскорблениях внешнюю политику, посредством избирательной памяти изображая себя вечными жертвами, особенно западного и японского империализма.

Но что искупает грехи Китая, если следовать рассказу учителя, так это предоставляемые им удивительные возможности для секса, потому что там на западного мужчину смотрят как на некое высшее существо с большим членом и в его распоряжении оказывается безграничное количество соблазнительных женщин, желающих с ним переспать. Как написал Китайский Прощелыга, “мы приезжаем сюда не потому, что мы испорченны, скорее, та испорченность, которая прячется в глубине души большинства мужчин, здесь находит благодатную почву для процветания”. Значит, сам Китайский Прощелыга сознавал, что его жизнь в Китае, как он сказал, “порочна”. Но что за беда! Для мужчин-иностранцев вроде него Китай – это “рай”.

Китай очень изменился и в то же время остался прежним. Когда я в начале 1980-х годов жил в Китае, он совсем не был раем – ни сексуальным, ни каким-либо другим. Шансы завязать романтические отношения с какой-нибудь китаянкой были настолько малы, что я примирился с этим и даже не искал подобных знакомств, хотя тогда был молод и неженат и охотно завел бы роман-другой. И дело не в том, что иностранцу невозможно было добиться близких отношений с кем-либо из китаянок, если бы те сами распоряжались своей жизнью. Дело в том, что почти любые личные и безнадзорные контакты между иностранцами и китайцами находились под неофициальным запретом, особенно если поводом для этих контактов были любовь или секс.

Я находился в Китае в качестве корреспондента журнала “Тайм” с конца 1979-го до конца 1982-го – в период, последовавший за установлением полноценных дипломатических отношений между США и Китаем, когда Китай оказался на пороге революционного раскрытия навстречу внешнему миру и поворота к капитализму. Но в начале 1980-х годов, спустя пять лет после смерти великого вождя Мао Цзэдуна, Китай все еще оставался бедной, унылой и угнетенной страной. Большой Брат следил за всеми. Время от времени я все-таки встречался с китаянками, пусть и в обстановке самых жестких ограничений. Среди моих знакомых была девушка, жившая в Пекине тайно, потому что у нее не было специального разрешения, которое требовалось (да и сейчас требуется) любому китайцу для проживания в столице страны. Ей помогал отец, важный партийный чиновник, в остальном не одобрявший ее поведения. Мы с ней очень дружили. Она много рассказывала о себе, в том числе о своей сексуальной жизни (точнее, об отсутствии всякого сексуального опыта – даже в тридцатилетнем возрасте). Но у нас с ней не было романтических отношений, а если бы они и завязались, то нас ждали бы большие сложности: нам просто негде было бы уединиться.

Была и другая женщина, с которой я недолгое время поддерживал общение. Мы познакомились в 1980 году, в ту пару месяцев, когда китайское правительство разрешило устраивать субботние вечерние танцы в подвальном ночном клубе, находившемся не где-нибудь, а в Институте национальных меньшинств на Чанъаньцзе, главной улице Пекина. Иностранцы входили туда, предъявляя паспорта. Китайцам приходилось предъявлять листки с пекинской “пропиской”, и охранники на входе записывали их имена и “координаты” – место работы или учебное заведение. Как правило, лишь дети людей, занимавших важные должности в коммунистической партии или в китайском правительстве, осмеливались проходить эту процедуру проверки на входе, которая, должно быть, пугала простую молодежь, не имевшую полезных политических связей.

У моей подруги, которую я называл Малышка Ван,[2] имелись необходимые связи, и однажды вечером она появилась в Институте меньшинств в компании друзей. Все они были детьми правительственных или партийных чиновников и хорошо разбирались в устройстве китайской жизни. Конечно, их нельзя было назвать золотой молодежью, но они пользовались известными преимуществами, которые примерно поколением позже обернулись такими привилегиями, как, например, право строить недвижимость у пекинского Третьего дорожного кольца, где они же гоняли на своих джипах “Порш Кайен”, стоивших примерно по 160 тысяч долларов каждый. Но в ту пору, когда я познакомился с этими молодыми людьми, они лишь немногим отличались от большинства: они были более уверенными, более сведущими и чуть-чуть более циничными. Они научили меня опознавать по номерному знаку автомобили Бюро общественной безопасности, рассказали, как найти закрытые магазины, где китайцам, имеющим особый доступ, продают иностранные фильмы и книги. Они читали выпускавшийся для чиновников и недоступный простому народу “Новостной справочник” – обзор событий за рубежом.

После того субботнего вечера, когда я встретил Малышку Ван в компании друзей, я увидел ее там же в следующую субботу. По-видимому, она пришла одна. В тот второй раз я подвез ее домой (в Китае личные автомобили позволялось иметь только иностранцам), а потом виделся с ней еще несколько раз. Обычно мы посещали все ту же субботнюю дискотеку (пока власти не закрыли ее), а однажды сходили в ресторан. Малышка Ван была миловидной даже в синем “костюме Мао” стандартного пошива, с заплетенными в косички волосами, она мне нравилась, хотя, если бы она ответила мне взаимностью (а я так и не узнал, нравился я ей или нет), то опять-таки нам все равно некуда было бы пойти. Танцы в Институте меньшинств проходили под магнитофонную музыку, при мягком цветном освещении, это была самая интимная обстановка в настроенном против всякой интимности Китае тех лет. Однажды на танцплощадке я поцеловал Малышку Ван в щеку.

– Лучше этого не делать, – сказала она мне.

– Извини, – ответил я, – просто не удержался.

– Ничего страшного, – сказала Малышка Ван, – но за нами следят.

– Следят? Кто же?

– Посмотри вон на тех мужчин у стены, – ответила она чуть-чуть раздраженно. Ну неужели можно быть таким наивным дурачком, чтобы не понимать, что на подобном мероприятии за нами будут приглядывать блюстители общественной морали из Бюро безопасности? Я обвел взглядом зал и заметил нескольких мужчин в темно-синих “костюмах Мао”, которые стояли у стены на краю танцплощадки и вели наблюдение.

Таков был тогдашний Китай, хотя уже появлялись некоторые признаки послабления – тоталитарный надзор за частной жизнью и настроениями людей, который осуществлялся в разгар правления Мао, несколько ослаб. Первую поездку в Китай я совершил в 1972 году, будучи еще студентом, и в те времена китайцы не просто регулировали сексуальную активность. Подобно сталинскому биологу Трофиму Лысенко, якобы доказавшему, что черты, приобретенные благодаря изменению среды, способны становиться наследственными, китайцы пытались доказать, что на половое влечение можно воздействовать политическим учением. Считалось, что при выборе пары молодые люди будут руководствоваться чистотой его (или ее) политических воззрений.

К моей группе был приставлен гид – дружелюбный и приятный человек, которого мы звали Малышом Хуаном, и однажды во время долгой поездки на поезде мы попытались добиться от него признания, что он мог бы влюбиться в девушку просто потому, что она очень симпатичная, или хотя бы признать, что одни девушки привлекательнее других. Он упорно отрицал это, настаивая, что в будущей спутнице жизни для него важно только ее “мировоззрение”. Я так и не понял, высказывал ли он убеждение, которое искренне разделял благодаря влиянию партийного учения, или просто лгал.

В конце 1970-х, когда я начал работать в Китае, все было не так уж плохо. Людям не нужно было влюбляться друг в друга из-за глубокой преданности будущего партнера к председателю Мао, но отношение к иностранцам по-прежнему оставалось крайне настороженным. Сексуальной жизнью в стране якобы руководил принцип, который китайцы называли социалистической моралью. Это было расплывчатое понятие, практически не регламентированное китайским законом. Однако все прекрасно знали, что распущенные нравы иностранцев представляют для этой морали большую угрозу, и в течение 1980-х и в начале 1990-х китайская пропагандистская машина регулярно предостерегала от “духовной заразы”, которой были чреваты частые контакты с иностранцами. В 1980 или 1981 году к моему знакомому, корреспонденту “Эй-Би-Си”, как-то вечером в гостиничный номер зашла коллега – журналистка из Гонконга. Они просто сидели и разговаривали, а потом вдруг заметили какие-то фигуры, мелькнувшие на крыше, которая была видна из окна номера. Вскоре после этого в дверь постучали. Суровые сотрудники госбезопасности, явно следившие за парой, потребовали у женщины удостоверение личности – к счастью, она не была гражданкой Китайской Народной Республики, – а потом предупредили обоих, что в Китае мужчине и женщине, если только они не муж и жена, не разрешается находиться поздно вечером вдвоем в гостиничном номере.

Еще известен случай с Ли Шуан и Эммануэлем Бельфруа. Ли была художницей и умеренной оппозиционеркой и не являлась членом официального Союза художников. Бельфруа был китаистом и занимал должность культурного атташе и переводчика при французском посольстве в Пекине, а также поддерживал тесную связь с первыми демократически настроенными китайскими активистами. Эта пара жила вместе в доме на огороженной территории для иностранцев, за забором с воротами, круглосуточно охранявшимися китайскими военными, так что Ли вряд ли могла входить и выходить незамеченной. Китайскому правительству и органам безопасности Бельфруа явно не нравился – из-за открытой симпатии к китайским политическим диссидентам. Однажды Эммануэль воспользовался мешком для дипломатической почты, чтобы контрабандой переправить в Гонконг диссидентский текст, который потом, к огромному неудовольствию китайских властей, широко распространила зарубежная пресса. Коммунистическая партия стремилась воспрепятствовать не только сексуальным отношениям между гражданами Китая и иностранцами – по мнению партии, любые отношения с иностранцами пятнали чистый облик Китая. Сам Бельфруа пользовался дипломатической неприкосновенностью, но, живя с китаянкой, он давал властям отличный повод проучить его, наказав его возлюбленную. Однажды, когда Ли Шуан шла к Бельфруа, ее арестовали и на два года посадили в тюрьму за “аморальное” сожительство с иностранцем, хотя потом, когда ее выпустили, благодаря аккуратным дипломатическим ходам со стороны Франции ей позволили уехать из Китая и воссоединиться с Бельфруа в Париже.

В течение примерно тридцати лет после захвата власти в Китае коммунистами всякие интимные и даже отнюдь не интимные отношения между иностранцами и китайцами находились под запретом. Правда, те же годы стали периодом общего сексуального пуританства в Китае, когда любое стремление к сексуальным наслаждениям официально клеймилось как проявление буржуазности. Погоня за эротическими приключениями считалась контрреволюционной, ведь она ставила личное удовольствие выше триумфа пролетариата. В те времена при распределении на работу бюрократический аппарат начисто пренебрегал личными привязанностями людей, направляя супругов в разные, порой находящиеся далеко друг от друга места, так что муж и жена могли проводить вместе всего пару недель в году: долг перед страной был предпочтительнее радостей частной жизни. Ха Цзинь в романе “Ожидание” описывал тысячи правил и предписаний, касавшихся отношений между полами в армии. Например, мужчине и женщине, не состоявшим в браке друг с другом, не разрешалось уходить вместе с военной базы. В китайских городах партийные активисты из вездесущих районных комитетов внимательно следили за передвижениями рядовых граждан, высматривая признаки “безнравственного” поведения вроде добрачного секса или прелюбодеяния, даже если речь не шла об иностранцах.

К концу 1980-х Китай уже привык к тому, что там живет множество иностранцев. Были отменены многие ограничения, касавшиеся связей иностранцев с китаянками. Исчезли угрюмые охранники в зеленых шинелях, грубо преграждавшие путь местным жителям, когда те пытались проникнуть в гостиницы для иностранцев. Я помню близкое к восторгу чувство, когда впервые мне удалось пригласить друга-китайца в лобби своей гостиницы (тогда еще нового отеля “Цзяньго”), чтобы выпить с ним кофе. Это произошло в 1988 году. И все-таки если дело касалось ухаживаний и секса, то на пути любви по-прежнему вставали серьезные помехи. Примерно тогда зарубежная пресса рассказывала о нескольких случаях, когда иностранных бизнесменов штрафовали на крупную сумму, после того как заставали в постели с подругами-китаянками. Ситуация была настолько серьезной, что посольству США пришлось выпустить предупреждение о юридическом риске “связей с гражданами Китая противоположного пола”. Поднялся некоторый шум, когда сотрудник Министерства здравоохранения объявил, что “случайные связи” наряду с гомосексуализмом являются в Китае уголовными преступлениями. Потом последовало опровержение со стороны представителя Министерства юстиции, который заявил, что ни внебрачный секс, ни гомосексуализм не являются противозаконными. Как я уже говорил, в Китае имелись (и имеются) законы против проституции, по определению подразумевающей какую-то плату за услуги, и по-видимому, именно эти законы пускались в ход против бизнесменов, которых штрафовали за секс с китаянками. Хотя по меньшей мере в нескольких случаях иностранцев штрафовали даже за сожительство с их невестами-китаянками, которые никоим образом не являлись проститутками. Но очевидно, что необходимость бороться с “духовной заразой” превращала некоторых китайцев в фанатиков, особенно в ту пору, когда Китай только начал поворачиваться лицом к внешнему миру.

Строгое регламентирование сексуальной жизни и еще более строгий запрет на интимные отношения между китайцами и иностранцами можно было бы объяснить маниакальным стремлением коммунистов контролировать жизнь общества в целом. Однако, учитывая историю Китая, можно понять, что причины были все-таки глубже, и искать их следовало в оскорбленном чувстве национального достоинства, которое выразил профессор Чжан, болезненно отреагировавший на признания Китайского Прощелыги. В том самом ощущении, о котором упомянула одна из женщин, дававших мне интервью: иностранцы всегда эксплуатировали Китай, и недавно открывшаяся им возможность развлекаться с китаянками – это очередной способ эксплуатации. Во время Опиумной войны, оказавшейся первым из унижений, нанесенных иностранцами Китаю (в результате которой, помимо прочего, правители династии Цинь вынуждены были уступить Гонконг Британии), слухи о насилии британских солдат над местными женщинами вызвали в стране вспышку ярости против чужеземцев. Эти слухи привели к стихийному сбору крестьянского ополчения в местности Саньюаньли, неподалеку от Кантона, где китайцы и одержали победу над британцами (что само по себе было редкостью). С тех пор, а особенно при коммунистических правителях Китая, чьими стараниями об этом событии знает каждый школьник, Саньюаньли прославлялось как место славной народной победы.

Но история сексуальных контактов между иностранцами и китаянками восходит к гораздо более ранним временам, чем годы Опиумной войны. В мемуарах британского моряка Уильяма Хикки, жившего в XVIII веке, описывается высадка в бухте Лоб-Лоб, около Кантона, в 1770 году: Хикки и его приятель раздобыли “двух очень смазливых девчонок” у сводника-китайца, который доставил им женщин на лодке. Но к XIX веку уже вовсю разгорелась ненависть к иностранцам, отчасти благодаря усилиям местной пропаганды, которая настойчиво называла чужестранцев безнравственными, испорченными развратниками. Как отмечал историк Фредерик Уэйкмен, в стране господствовали настроения “ксенофобии и сексуальной истерии”.

Движение за реформы, начавшееся в Пекине и в приморских городах Китая в конце XIX века и искавшее способы возрождения затухавших имперских обычаев, сделало проблему взаимоотношения полов предметом национальной заботы – вероятно, впервые за всю долгую историю Китая. Интеллектуалы-реформаторы были убеждены, что традиционные конфуцианские взгляды на секс, в том числе на подчиненное положение женщин и на их обязанность повиноваться мужчинам, относились к факторам, ослаблявшим Китай. Когда в 1898 году реформатор Кан Ювэй обратился к императору с просьбой запретить древний обычай бинтовать ступни ног, он обосновал прошение тем, что этот обычай, как он выразился, ослабляет китайский народ, а потому препятствует возрастанию военной мощи. Некоторые китайские социальные реформаторы усматривали аналогию между неравным положением женщин в Китае и неравным статусом Китая среди остальных народов мира. Иными словами, слабый, униженный Китай метафорически представлялся им в образе женщины, которую принуждает к подчинению более сильный иноземец-мужчина.

Общая идея, получившая хождение среди китайской элиты, заключалась в том, что союзы более сильных и равноправных партнеров будут давать лучшее потомство. Впервые представление о браке как об исключительном и добровольном соглашении между мужчиной и женщиной потеснило более типичную полигамную модель, согласно которой жена обязана была рожать детей, беспрекословно подчиняться свекрови и не роптать, когда муж заводит наложниц. В 1930-е появилась обильная литература на эту тему, в том числе ряд периодических изданий, дававших советы сексуального характера современным супружеским парам: как вести себя в первую брачную ночь или как доставить партнеру большее удовольствие. “Лишь мягкое, вежливое обращение убедит добрую и послушную невесту в том, что ее муж – сердечный, любящий человек, заботящийся о ней, – поучало одно такое руководство, “Секреты спальни”, вышедшее в 1938 году. – Несколько теплых, нежных слов наполнят ее сердце радостью и пробудят в ней желание близости”.

Эти попытки просветительства, конечно, очень современны, однако неясно, в какой степени они действительно влияли на сексуальное поведение, органичной частью которого, как мы скоро увидим, оставался старый добрый конфуцианский, патриархальный обычай держать наложниц. Однако публичное обсуждение темы пола вывело ее на государственный уровень, чего никогда раньше не случалось: речь в данном случае шла и о важной составляющей наблюдавшегося национального упадка, и об обнаруженной возможности национального возрождения. Иными словами, еще до коммунистической революции секс сделался предметом государственного вмешательства и регулирования. В те годы в Китае обретали популярность идеи евгеники. Некоторые реформаторы-радикалы говорили о необходимости убивать “худших” детей ради улучшения “породы” в целом. Серьезную тревогу вызывали венерические заболевания, свирепствовавшие в Китае, и в некоторой степени вину за них возлагали на иностранцев. Эта проблема стала точкой пересечения имперской власти и сексуального национализма.

Действительно, некоторые венерические заболевания, в частности сифилис, получивший поэтичное название “яд сливы” из-за формы первичных язв-шанкров, были занесены в Китай во время первых контактов с европейскими торговцами, так что они были в прямом смысле иностранной заразой. К моменту установления республики в Китае, согласно исследованиям западных врачей, сифилисом болело втрое больше людей, чем в Соединенных Штатах. Как выразился один ученый, это “позволяло взвалить всю вину на некий обобщенный “Запад”. Далее он писал: “Китай колонизовала двойная сила: иностранный капитал и опасная болезнь. Империалисты “надругались” над территориальной целостностью страны, а микробы “атаковали”… мочеполовые пути”.

Разумеется, поведение иностранцев в районах договорных портов, которыми они заправляли, нисколько не способствовало изменению данного образа. В течение почти ста лет терпимость к проституции и бандитизм в Международном поселении и на территории Французской концессии в Шанхае, находившихся под британским и французским контролем соответственно, превратили Шанхай в ведущую мировую столицу продажного секса. Это место, особенно в первой половине XX века, наглядно иллюстрировало представление о том, что на пышном и грешном Востоке возможно все, и доказывало, что такое представление основано на реальности: возможно было пускай и не все, но очень многое. “Шанхай, продажный город” – так называлась книга, написанная Эрнестом Хаузером и вышедшая в 1940 году. Само заглавие намекает, что в Шанхае покупается и продается все, в особенности запретные удовольствия. Этот город славился своими “певичками”, как обычно называли куртизанок. Желтая пресса, особенно самое заметное из таких изданий, газета “Цзинбао” (“Кристалл”), с 1919 года выходившая каждые три дня в течение двух десятилетий, постоянно рассказывала о делах и распрях самых знаменитых городских куртизанок, а заодно сообщала названия борделей, где их можно разыскать, и их телефонные номера. Более низкую ступень занимали многочисленные и менее удачливые “фазанихи” – рядовые уличные проститутки, получившие такое прозвище за крикливые наряды и обыкновение перепархивать с места на место, – всем была известна их назойливая манера приставать к прохожим и низкий социальный статус. Опросы, проводившиеся в 1935 году, позволили установить, что в Шанхае работает приблизительно сто тысяч проституток – примерно тринадцатая часть всего женского населения. В одной только Французской концессии, где в 1920-е, согласно записям, проживало чуть меньше сорока тысяч женщин, проституцией занималась каждая третья. Не все проститутки были китаянками. Среди самых знаменитых шанхайских проституток были и белые женщины – русские, которых толкнули на этот путь трудные жизненные обстоятельства, наступившие после бегства от революции. Низшую ступень занимали девушки, промышлявшие в “цветочных курительных” – опиумных притонах, где за определенную плату можно было получить трубку и в придачу право тискать женщин, которые заманивали клиентов у входа в эти безвкусно-кричащие заведения и распевали распутные песни.

Иностранцы, контролировавшие Шанхай, делали попытки уменьшить размах проституции, и разумеется, множество благотворительных учреждений, в основном христианских, силились помочь женщинам, для которых торговля телом была занятием, спасавшим от нужды и дававшим возможность выжить. И все равно на протяжении десятилетий, пока торговый порт Шанхай контролировали иностранцы, продажный секс процветал там так буйно, как мало где еще в мире.

Несложно понять, отчего в 1949 году, после захвата власти коммунистами, секс вообще стал расцениваться как законная сфера государственного надзора, а секс с иностранцами вызывал непременные ассоциации с унижениями имперской эпохи. Кроме того, раздел Китая на две части впервые (но далеко не в последний раз) положил начало его разделению на две “эротические зоны” – прозападную, или проамериканскую, где в смысле эротической свободы все оставалось возможным, и другую, антиамериканскую, зону полного запрета на эротику. Тайвань, куда в 1949 году бежали китайцы-националисты и правительство которого США вплоть до 1979 года признавали единственным законным правительством Китая, был сексуальным раем для американцев, в том числе для солдат с военных баз, размещавшихся на острове, а в 1960-е и 1970-е – и для тех, кто приезжал из Вьетнама “для отдыха и развлечений”. Китайская Народная Республика, напротив, всячески ограждала себя от иностранцев. Позднее разделился и Вьетнам, причем не только на два враждующих лагеря, примкнувших к противоположным политическим и экономическим системам, но и на две полярные зоны эротической культуры. В Южном Вьетнаме западный мужчина мог переспать за день с тремя разными женщинами, а в Северном о близком общении с женщинами и речи идти не могло.

Тем не менее к началу 1990-х, когда сексуальные отношения в целом освободились от контроля со стороны партии, Китай стал более или менее похож на любую другую страну. Именно в этом смысле, если рассматривать долгий период истории, Китай остался прежним. Когда Мао Цзэдун мирно упокоился под стеклом в своем Мемориальном зале в Пекине, Китай сбросил иго сексуальных репрессий, которое вождь возложил на простых граждан. К 1990-м в эротическом отношении Китай разительно отличался от той страны, которую мне довелось наблюдать в начале 1980-х. Похоже, таков был естественный ход истории коммунизма: вначале он провозглашает равенство полов и свободу половых отношений, затем устанавливает режим сексуальных репрессий, а через некоторое время в страну возвращается стихия разнузданной похоти.

Нельзя сказать, что старый Китай когда-либо полностью переставал существовать для китайцев, облеченных властью и влиянием, он полностью перестал существовать только для иностранцев. Даже в эпоху маоизма, когда подавляющему большинству населения навязывался режим сексуального воздержания, сам Мао в полной мере беззастенчиво наслаждался сексуальными привилегиями, какими издавна пользовались китайские властители. Это известно из мемуаров его личного врача, Ли Чжисуя, который поддерживал с Председателем очень близкие отношения в течение всего периода правления Мао. Пока Мао находился у власти, ему поставляли сексуальных партнерш охранники, которые прекрасно знали, что он предпочитает совсем юных и невинных. “Культурная революция” провозглашала своим публичным лозунгом аскетизм, – писал Ли, – но чем громче партия призывала к аскетизму и моральному поведению, тем больше сам Председатель предавался удовольствиям. Его постоянно обслуживал гарем из юных девушек. Именно тогда, в разгар “культурной революции”, Мао иногда развлекался в постели с тремя, четырьмя, даже пятью женщинами одновременно”. Находясь у себя дома в Чжуннаньхае (жилом комплексе для высших партийных чиновников, расположенном к западу от древнего Запретного города) Мао пользовался услугами стайки хорошеньких девушек, а во время званых вечеров он обычно удалялся сразу с несколькими из них в спальню, находившуюся недалеко от плавательного бассейна. А в Доме народных собраний – огромном правительственном здании для официальных приемов на пекинской площади Тяньаньмэнь – специально для Мао имелась огромная роскошная комната № 118, и, опять-таки по свидетельству его личного врача, “и там, и в других помещениях Дома народных собраний его ублажали некоторые из молодых сотрудниц”.

В 1957 году на Мао с критикой обрушился Пэн Дэхуай – маршал, командовавший китайскими войсками во время войны с Кореей. В 1959 году он стал жертвой “чистки” за совершенное lèse-majesté[3] в отношении Мао. Один из пунктов обвинительного акта Пэна гласил, что Мао ведет себя как император – возводит для себя виллы с бассейнами и держит гарем из трех тысяч наложниц. Возможно, эта цифра и была несколько завышена, но, безусловно, гарем Мао, пускай он даже уступал величиной типичному императорскому гарему, унаследовал главные черты гаремов прежних эпох: между наложницами вспыхивали жестокие ссоры, а фаворитки Мао пользовались особым влиянием и почетом в Чжуннаньхае. В последние годы жизни Мао его речь сделалась настолько неразборчивой, что его уже никто не понимал. И разыгрывались сцены, будто выдернутые из имперского прошлого: партийным вождям приходилось полагаться на уникальные способности чтения по губам Чжан Юфэнь, давней проводницы личного поезда Мао и его любовницы, и слушать, как она передает им наставления Председателя, которые она одна умела расшифровать. Мао придерживался старых даосских взглядов на секс и обычно давал читать своим сексуальным партнершам даосский учебник секса “Тайные уловки простой девушки”. Хотя врач Мао об этом ничего не писал, маловероятно, что в годы правления Мао такая книга могла быть доступна широкой публике. Мао вслед за даосами верил, что мужчина способен достичь долголетия, восполняя свою мужскую энергию ян, постоянно подпитывая организм инь-шуй – вагинальными выделениями юных женщин, желательно девственниц.

Памятуя о почти феодальном характере китайской коммунистической иерархии, закрытой для остального общества и не подотчетной ему, не стоит думать, что один только Мао держал для своих утех личный гарем – гарем, который, кстати, существовал, несмотря на то что Мао был женат на протяжении всего срока своего правления. (Его жена, Цзян Цин, оказалась в составе так называемой Банды Четырех, которая подверглась репрессиям после смерти Мао.) И все же, говоря официальным языком, внебрачный секс находился под строгим запретом в десятилетия коммунистического правления. Но, когда Китай совершил официальный разворот от социализма к капитализму, именно традиция внебрачного секса вернулась на прежнее место, которое занимала веками. К концу 1980-х исчезли районные комитеты, назойливо следившие за частной жизнью. Проституция сделалась обыденным явлением, и законы против нее почти перестали применяться. Сегодня одинокому мужчине, путешествующему по Китаю, достаточно лишь внимательно оглядеть вестибюль гостиницы, и он, скорее всего, заметит ночных тружениц, терпеливо ждущих, когда он сам подойдет к ним (раньше они предлагали свои услуги весьма назойливо, но лучшие отели предпочли положить конец таким приставаниям). Зазывалы, дежурящие на улице у дверей всех крупных гостиниц, распахивают двери такси, на которых уезжают иностранцы, и забрасывают внутрь визитные карточки. Эти карточки, обычно с фотографией томной полуголой красотки и с номером телефона, рекламируют услуги массажисток по вызову. В больших городах есть множество баров и клубов, где можно завязать знакомство, в том числе бары и клубы для геев – явление, абсолютно немыслимое в годы маоизма, когда за гомосексуализм наказывали особенно жестоко.

Однажды я спросил своего китайского научного ассистента, который недавно окончил университет в Пекине, куда ходят молодые люди, чтобы побыть наедине. Ведь очень многие из них не имеют отдельного жилья, потому что живут вместе с родителями или делят комнаты в общежитии с несколькими соседями. “Рядом с университетами всегда есть куча маленьких недорогих гостиниц, – сказал мне ассистент. – Туда и ходят”.

Туда, похоже, и водил Китайский Прощелыга Звезду и Инъин, Вишню, Рину, Тюльпан, Тинтин, Сьюзан и Венди. Когда я жил в Китае, ни одна китаянка не могла бы прийти ни домой, ни в гостиничный номер к иностранцу – у входа ее сразу же остановил бы охранник.

Иными словами, Китай переживал эротическое возрождение, превращаясь в ту страну, какой был прежде, – в страну, где продажный секс не только легкодоступен, но и рекламируется гораздо громче, чем где-нибудь на Западе. Разумеется, проституток можно найти в любой стране, но одна из характерных черт Востока, и особенно Китая, – проституция там гораздо лучше вписана в обычную жизнь, менее постыдна, менее опасна, чем в большинстве западных стран, и не так активно загоняется в подполье. Существуют онлайновые секс-путеводители для западных путешественников, где полно комментариев о легкой доступности сексуальных услуг в Китае – как пишут на одном форуме, такие услуги есть даже при обычных с виду парикмахерских.

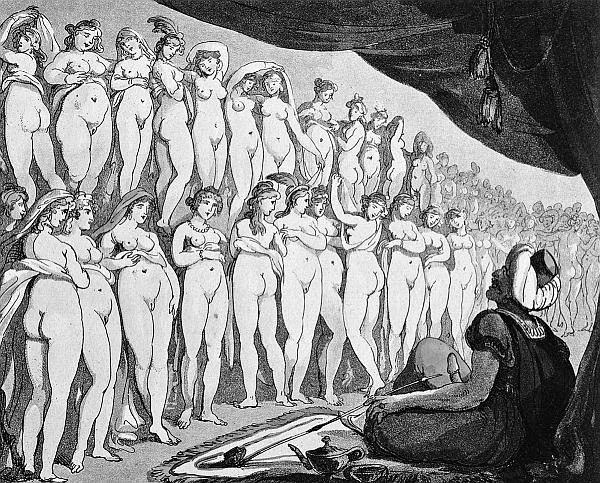

К 1990-м в Китае возродились и другие традиции, в особенности традиция держать наложниц: состоятельные и влиятельные люди считают подобающей своему статусу привилегией право иметь хотя бы одну, а часто и несколько любовниц. В старину императоры не только обзаводились нэй-гуном – внутренним дворцом, где на протяжении их жизни обитали наложницы и приставленные к ним стражи-евнухи. Как известно, порой богачи распоряжались, чтобы после их смерти в их гробницах все время танцевали молодые плясуньи – таким образом умерший император и в загробной жизни мог наслаждаться приятным женским обществом.

К счастью, традиция обзаводиться танцовщицами для гробниц в Китае уже не возрождалась, но, безусловно, к 1990-м и к началу нынешнего столетия институт конкубината снова распространился чрезвычайно широко. Этот факт получил и официальную огласку. Согласно одному научному исследованию, обнародованному в 2007 году на веб-сайте издания “Пиплз-дейли”, около 95 % чиновников-коррупционеров в пределах провинции Гуандун содержали любовниц. В другой статье, опубликованной примерно в то же время, сообщалось, что около двух тысяч чиновников в провинции Хэнань в центральном Китае нарушили проводимую Китаем “политику одного ребенка”: у большинства из них имелось по два, по три или даже по четыре ребенка – от второй, третьей и четвертой сяо-най (“женушки”).

Для борьбы с этим явлением, в котором верхушка компартии увидела воскрешение нежелательного социального обычая, появились постановления, определявшие новые формы коррупции, – например, взятками стали считаться подарки, сделанные не чиновнику или кому-то из его родственников, а его любовнице. Эти постановления Государственного совета, высшего административного органа Китая, были призваны служить предостережением для государственных служащих, у которых были любовницы. Те, “чьи проступки окажутся серьезнее, будут понижены в должности или вовсе смещены с нее”, уточнялось в постановлении, а “те, чьи правонарушения носят очень серьезный характер, будут наказаны ссылкой”.

И это снова заставляет нас вспомнить о Китайском Прощелыге, который, наверное, не вполне это сознавая, продемонстрировал возврат Китая к традициям. Главная тема данной книги такова: на протяжении веков Восток, в широком смысле этого понятия охватывающий большую часть земного шара – от Северной и Восточной Африки до Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, – манил западного человека как царство эротической свободы и вседозволенности. Этот Восток охватывал множество различных культур, языков и народов и, разумеется, никогда не представлял собой единой зоны с общей цивилизацией, если не считать того, что его значительные территории были колонизованы (полностью или частично) западными странами, и почти всюду там преобладала иная культура сексуального поведения, нежели на христианском Западе. Отношения между Западом и Востоком были разнообразными и сложными, поскольку покорение новых земель приводило к обмену идеями, богатствами и верованиями, однако постоянным элементом этих отношений оставались сексуальные контакты. Соприкосновение и столкновение Запада с этим Востоком (в широком смысле слова) на протяжении трех с лишним столетий означали взаимодействие двух разных систем эротических обычаев и ценностей, причем выгода от этого взаимодействия, как и от самой колонизации, в основном носила однонаправленный характер: западным людям открывался путь к таким наслаждениям, какие было бы гораздо труднее (или вовсе невозможно) получить у себя на родине.

Это взаимодействие Востока с Западом многое могло рассказать об укладе не только тех обществ, в которых западные люди предавались удовольствиям, но и тех, откуда они явились и где эти же самые удовольствия находились под запретом. С одной стороны, существовала христианская моногамия, где секс наполнялся религиозным значением и порождал определенные запреты, считаясь греховным и в случаях внебрачных связей, и даже в браке, если не был связан с продолжением рода. С другой стороны, существовала восточная культура, где сексуальные отношения строго регламентировались, особенно для женщин, но где с ними не связывались такие понятия, как грех и любовь. Иными словами, мир разделялся на две зоны. На Западе эротика ассоциировалась с виной и подавлялась, на Востоке процветала идея гарема, обладания множеством сексуальных партнерш и царило убеждение (неважно, верное или ошибочное), что для мужчины естественно и даже полезно наслаждаться ласками сразу многих женщин и что должен существовать особый “класс” женщин для удовлетворения желаний, на Западе считавшихся незаконными и нездоровыми, а потому подлежащих подавлению.

Таким образом, Восток являл западным людям совершенно иной подход к важной стороне жизни, иной взгляд на стремление к наслаждениям, и для многих мужчин это открывало путь к будоражащим, лишенным налета греховности возможностям, противиться которым было невозможно. Конечно же, были и те, у кого слухи о восточных сексуальных обычаях вызывали отвращение, и они начинали видеть в Востоке логово беззакония, нравственное чудовище, новый Содом, отчаянно нуждавшийся в моральных и религиозных наставлениях. Восток, как выразился писатель Иэн Бурума, одинаково привлекал и миссионеров, и распутников, но одни желали искоренить языческую вседозволенность, а другие стремились воспользоваться ею, хотя последних, похоже, было гораздо больше, чем первых. Я говорю здесь о почти исключительно мужском западном явлении по той простой причине, что на Восток отправлялись в основном только западные мужчины, и та сексуальная культура, которую они там находили, создавалась мужчинами для удовольствия мужчин. Тысячи западных людей – управляющих Ост-Индской компанией в британской Индии, французов, владевших каучуковыми плантациями в Камбодже, американских пехотинцев, получавших отпуск после выполнения боевых заданий во Вьетнаме, – обнаруживали, что сами на манер султанов и императоров прежних эпох могут обзавестись гаремами, пусть и на чужой земле.

Именно этим и занимался Китайский Прощелыга, живя в соответствии со своими желаниями в китайском раю (как он сам выразился), и именно поэтому его хвастливые рассказы об одержанных победах вызвали такой гнев. Парадокс заключается в том, что, хотя Китай постепенно возвращал себе прежний статус очага восточной культуры, он в то же время успел перенять и усвоить многие западные сексуальные воззрения. И потому, несмотря на то что страна снова предлагала западным людям те удовольствия, в которых отказывала им на протяжении тридцати с лишним лет, происходящее вызывало у нее чувство стыда и унижения.

Подобно западным мужчинам, жившим семьдесят пять или сто лет назад в Индии, Шанхае и Танганьике (нынешней Танзании), Китайский Прощелыга обзавелся гаремом в Шанхае, и многим китайцам это не понравилось (хотя многие китайцы и сами заводили гаремы). Можно не сомневаться, что в настоящем гареме, какие были, скажем, у хана Хубилая (Кубла-хана) или императора Цяньлуна из великой династии Цин, у его обитательниц было гораздо меньше свободы действий и передвижений, чем у бывших студенток Китайского Прощелыги. Кроме того, в настоящем гареме женщины являлись исключительной эротической собственностью одного мужчины, который мог спать с ними, – если только они не надоедали ему, как часто случалось, и он не дарил их кому-нибудь из министров, полководцев или даже чужеземных правителей, с которыми ему хотелось поддерживать дружеские отношения.

И все же, если закрыть глаза на эти “технические” различия, статус иностранца и преподавателя позволял Китайскому Прощелыге ощущать себя маленьким императором, у которого имеется собственный ней-гун, пускай даже этим ней-гуном чаще всего служили шанхайские гостиничные номера с почасовой оплатой. Больше всего поражало то, что в первые годы нынешнего века один нескромный иностранец недвусмысленно заявил: даже ничем не примечательный учитель английского, представитель народа, который некогда презирали здесь за кирпичный цвет кожи и дурной телесный запах и которому в годы маоизма отказывали в постельных утехах с местными женщинами, теперь тоже мог обладать гаремом.

Глава 2

Весь мир как бордель для белых

19 мая 1887 года лондонская “Пэлл-Мэлл газетт”, редактора которой всерьез тревожил происходящий, по его мнению, упадок нравственности среди британцев, напечатала статью анонимного автора, сообщившего соотечественникам о великом позоре Британской империи. Имперскими делами, напоминал автор, занималось пятьсот тысяч солдат и полицейских, чиновников и клерков в колониях, главным образом мужчины, причем по большей части неженатые. И огромное количество этих людей прискорбным образом опустились “до уровня язычников”, вступив в “безнравственные связи с туземками”. Таким образом, продолжал аноним, британское чиновничество стало рассматривать “английскую мораль как исключительно местное явление, которое следует оставлять дома наряду с маринадами “Кросс энд Блекуэлл” или горчицей “Кинс”, поскольку за пределами родины можно найти соответствующую замену, гораздо более подходящую для местных условий”.

Если оставить в стороне взгляды автора на сравнительные достоинства “безнравственных язычников” и приверженцев “английской морали”, то приводимые им факты, касавшиеся связей англичан с “туземками” в пределах империи, где никогда не заходит солнце, достаточно точны. Новости распространялись и тогда, и среди них были известия о том, что управляющие и солдаты, откомандированные в различные британские колонии, сожительствовали с огромным количеством колонизованных женщин. Это не означает, что сексуальные отношения между британцами и жительницами Индии, Цейлона (сегодняшней Шри-Ланки), Танганьики и Малайи были обычным делом, как представляет себе анонимный автор письма в газету. В конце XIX и начале XX века чаще, чем раньше, британские солдаты и чиновники, отправляясь на службу в далекие колонии, старались брать с собой жен, и сексуальные связи с туземными женщинами, девушками, мужчинами и мальчиками завязывались реже, хотя, конечно, такие связи никогда не прекращались. Статья в “Пэлл-Мэлл газетт” появилась в рамках так называемого движения за чистоту, зародившегося в конце XIX века. Газета ревностно подхватила затеянную кампанию, пропитанную викторианским духом, и принялась с переменным успехом внедрять строгость в сексуальные нравы британцев за рубежом. На протяжении всей истории колониализма в Британии находились люди – быть может, начиная с философа Эдмунда Берка, – которые приходили в ужас от последствий колониального владычества в сфере сексуальных отношений и которые к тому же подозревали, что полнейшее попрание “английской морали” и является сутью самого колониализма. Однако “движение за чистоту” имело иную направленность: оно являлось абсолютно проимперским. “Пэлл-Мэлл газетт” высказывала сугубо расистскую обеспокоенность, которую разделяли представители довольно странной и пестрой коалиции феминисток, церковников, квакеров и отдельных личностей вроде Роберта Баден-Пауэлла (создателя скаутского движения) и Горацио Герберта Китченера (главнокомандующего британскими войсками в Британской Индии). Все они тревожились по поводу того, что обычаи типа временного сожительства с туземками и покровительства местным публичным домам размывают необходимую грань между британцами и колонизированными народами, а это, в свою очередь, умаляет славу и престиж империи.

На протяжении большей части истории империи, во всяком случае начиная с учреждения в XVII веке Ост-Индской компании, многих (если не большинство) солдат и чиновников, отправлявшихся в Африку и Азию для выполнения заданий британской Короны и управления делами Ост-Индской компании, нисколько не тревожили подобные соображения. Они действительно оставляли на родине ту сексуальную этику, в рамках которой были воспитаны, и ради собственного удовольствия и удобства, для избавления от одиночества и утоления желаний приспосабливались к местным условиям. Скорее всего, они скучали по маринадам “Кросс энд Блекуэлл” гораздо больше, чем по эротическим запретам, царившим на родине. Редьярд Киплинг, писавший, пускай не прямолинейно, о чувственных удовольствиях ночного Лахора (в нынешнем Пакистане), где он в молодости провел несколько лет газетным репортером, наверное, имел в виду вообще “бремя белого человека”.[4] А Рональд Хайам, один из ведущих исследователей британского колониализма из Кембриджского университета, написал, что одной из сторон колонизации было “превращение всего мира в бордель для белых”.

Не последнюю роль играло и то, что для британцев сексуальные похождения в Индии (как для европейцев вообще в остальной Азии) являлись частью великих колониальных приключений, частью общего триумфального ликования от ощущения своих возможностей. На Востоке такие возможности казались гораздо шире, чем дома, где воспитывались дети, где господствовала нравственность, а жизнь в целом сковывалась досадными, пускай и благородными, ограничениями. Восток же стал местом, где намного легче было пренебречь этими ограничениями, где можно получить временную передышку от, выражаясь словами из “Пэлл-Мэлл газетт”, требований “британской морали”, и в то же время Восток уже глубоко въелся в систему западных ценностей и ожиданий. Киплинг, изобретший понятие “бремя белого человека”, сам сделался своего рода символической фигурой. Его рассказы и стихи насквозь пропитаны индийской романтикой, в его сочинениях Индия предстает краем, где одинокий белый человек вполне может сделаться богом в глазах суеверных туземцев. Так произошло с Дэниелом Древоттом в рассказе “Человек, который хотел быть королем”, не устававшим напоминать всякому, кто желал его слушать, что Кафиристан, где происходили его приключения, – это “горная страна, и женщины в тех краях отличаются особенной красотой”. Достаточно прочитать стихотворение Киплинга “Мандалай”:

Возле пагоды старинной, в Бирме, дальней стороне,

Смотрит на море девчонка и скучает обо мне.

Голос бронзы колокольной кличет в пальмах то и знай:

“Ждем британского солдата, ждем солдата в Мандалай!”[5] —

чтобы понять, какой манящей притягательной силой обладал Восток в глазах десятков тысяч жаждавших приключений европейцев, которым тоже хотелось услышать (подобный “раскатам грома”) звон храмового колокольчика на рассвете и увидеть ждущую девушку с кожей орехового цвета. А еще можно вспомнить “Александрийский квартет” Лоренса Даррелла с его описаниями роскошного, томного египетского зноя, который писатель противопоставлял холодной, безрадостной серости страны, полной самоограничений, – родной Англии.