À Pauline et à Louis

« Chacun de nous a en lui un peu de Robinson

avec un nouveau monde à découvrir

et un Vendredi à rencontrer. »

Eléonore WOOLFIELD

« Cette histoire est vraie,

puisque je l'ai inventée. »

Boris VIAN

Je m'appelle Walter Glencorse, je suis gestionnaire à l'Académie royale des sciences de Londres. J'ai rencontré Adrian il y a un peu moins d'un an alors que ce dernier était rapatrié d'urgence en Angleterre du site astronomique d'Atacama au Chili, où il explorait le ciel à la recherche de l'étoile originelle.

Adrian est un astrophysicien de grand talent, et au fil des mois nous sommes devenus de véritables amis.

Parce qu'il ne rêvait que d'une seule chose, poursuivre ses travaux sur l'origine de l'Univers, et parce que je me trouvais dans une situation professionnelle embarrassante, ma gestion budgétaire étant désastreuse, je l'ai convaincu de se présenter devant les membres d'une fondation scientifique qui organisait, à Londres, un concours généreusement doté.

Nous avons révisé la présentation de son projet des semaines entières au cours desquelles une belle amitié s'est nouée entre lui et moi, mais j'ai déjà dit que nous étions amis, n'est-ce pas ?

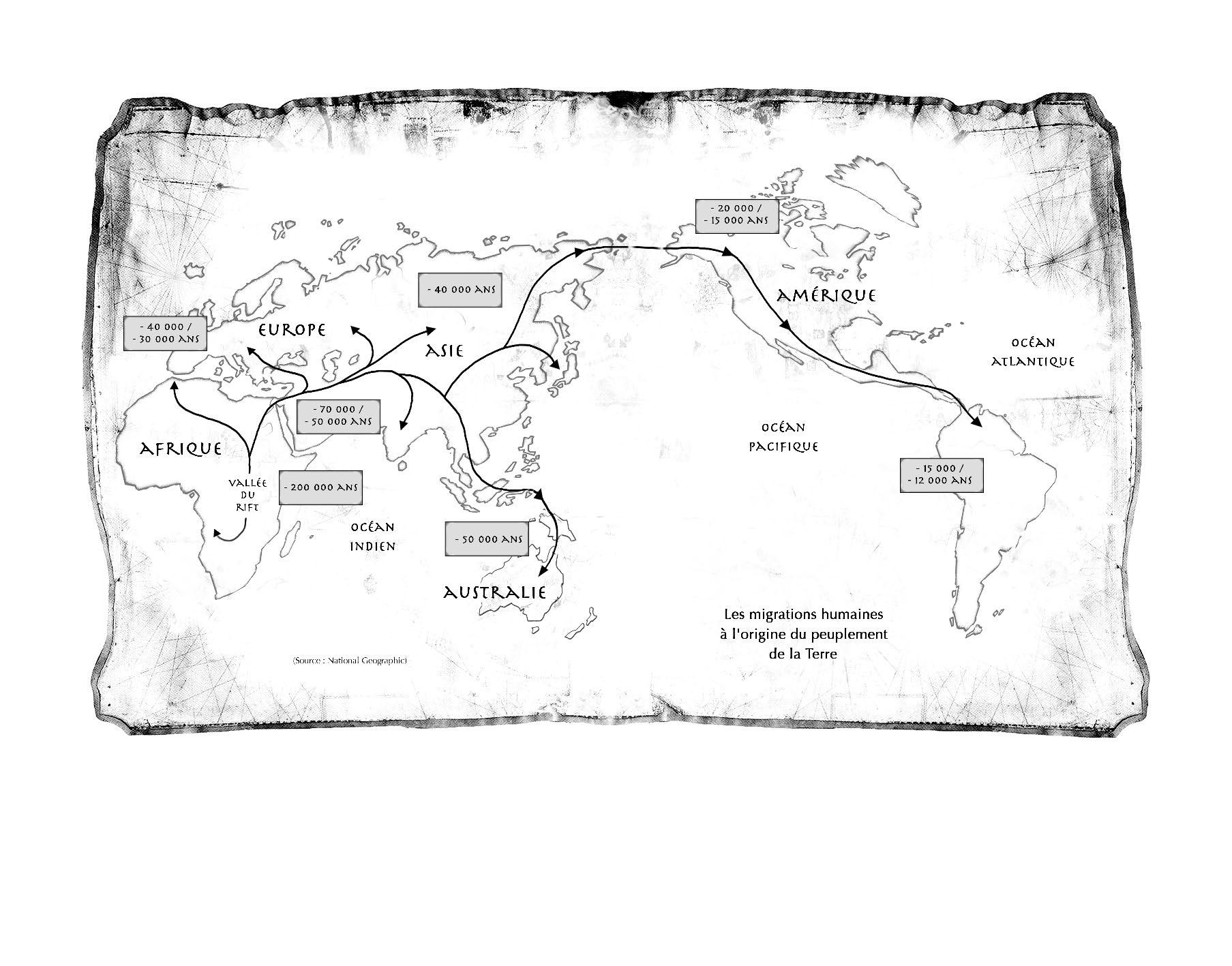

Nous n'avons pas gagné ce concours et le prix fut attribué à une jeune femme, une archéologue aussi impétueuse que déterminée. Elle menait une campagne de fouilles dans la vallée de l'Omo en Éthiopie lorsqu'une tempête de sable détruisit son campement et la força à rentrer en France.

Le soir où tout a commencé, elle aussi se trouvait à Londres dans l'espoir de remporter la dotation et de repartir en Afrique poursuivre ses recherches sur l'origine de l'humanité.

Les hasards de la vie sont étranges, Adrian avait rencontré dans le passé cette jeune archéologue, Keira ; ils avaient vécu un amour d'été mais ne s'étaient jamais revus depuis.

L'une fêtait sa victoire, l'autre son échec, ils passèrent la nuit ensemble et Keira repartit au matin, laissant à Adrian le souvenir ravivé d'une ancienne idylle et un étrange pendentif ramené d'Afrique ; une sorte de pierre trouvée dans le cratère d'un volcan par un petit garçon éthiopien, Harry, que Keira avait recueilli et auquel elle s'était profondément attachée.

Après le départ de Keira, Adrian découvrit, par une nuit d'orage, des propriétés étonnantes à ce pendentif. Lorsqu'une source de lumière vive, comme la foudre par exemple, le traverse, il projette des millions de petits points lumineux.

Adrian ne tarda pas à comprendre de quoi il s'agissait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces points correspondaient à une carte de la voûte céleste ; mais pas n'importe laquelle, un fragment du ciel, une représentation des étoiles telles qu'elles se trouvaient au-dessus de la Terre il y a de cela quatre cents millions d'années.

Fort de cette découverte extraordinaire, Adrian partit retrouver Keira dans la vallée de l'Omo.

Hélas, Adrian et Keira n'étaient pas seuls à s'intéresser à cet étrange objet. Lors d'un séjour à Paris où elle rendait visite à sa sœur, Keira fit la connaissance d'un vieux professeur d'ethnologie, un certain Ivory. Cet homme me contacta et finit par me convaincre de la façon la plus vile, je l'avoue, à encourager Adrian à poursuivre ses recherches.

En échange de mes services, il me remit une petite somme d'argent et me promit de faire une généreuse donation à l'Académie si Adrian et Keira aboutissaient dans leurs travaux. J'ai accepté ce marché. J'ignorais alors qu'Adrian et Keira avaient à leurs trousses une organisation secrète qui, à l'opposé d'Ivory, ne voulait à aucun prix qu'ils atteignent leur but et découvrent d'autres fragments.

Car Keira et Adrian, éclairés par ce vieux professeur, apprirent vite que l'objet trouvé dans l'ancien volcan n'était pas unique en son genre. Quatre ou cinq autres semblables se trouvaient quelque part sur cette planète. Ils prirent la décision de les retrouver.

Cette quête les entraîna d'Afrique en Allemagne, d'Allemagne en Angleterre, d'Angleterre à la frontière du Tibet, puis, volant clandestinement au-dessus de la Birmanie, jusqu'à l'archipel d'Andaman, où Keira déterra sur l'île de Narcondam une seconde pierre comparable à la sienne.

Sitôt les deux fragments réunis, un étrange phénomène se produisit : ils s'attirèrent comme deux aimants, prirent une couleur d'un bleu inouï et se mirent à scintiller de mille éclats. Encore plus motivés par cette nouvelle découverte, Adrian et Keira repartirent en Chine, en dépit des avertissements et menaces que leur adressait l'organisation secrète.

Parmi ses membres, qui tous se font appeler par un nom de grande ville, un Lord anglais, Sir Ashton, fait cavalier seul, décidé coûte que coûte à mettre un terme au voyage de Keira et d'Adrian.

Qu'ai-je fait en les poussant à continuer ? Pourquoi n'ai-je pas compris le message lorsqu'un prêtre fut assassiné sous nos yeux ? Pourquoi n'ai-je pas réalisé la gravité de la situation, pourquoi n'ai-je pas dit alors au professeur Ivory de se débrouiller sans moi ? Comment n'ai-je pas prévenu Adrian qu'il était manipulé par ce vieil homme... et par moi, qui me dis être son ami.

Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la Chine, Adrian et Keira furent victimes d'un terrible attentat. Sur une route de montagne, une voiture précipita leur 4 × 4 dans un ravin. Il s'abîma dans les eaux de la rivière Jaune. Adrian fut sauvé de la noyade par des moines qui se trouvaient sur la berge au moment de l'accident, mais le corps de Keira ne réapparut pas.

Rapatrié de Chine après sa convalescence, Adrian refusa de reprendre son travail à Londres. Meurtri par la disparition de Keira, il alla trouver refuge dans sa maison d'enfance sur la petite île grecque d'Hydra. Adrian est né de père anglais et de mère grecque.

Trois mois passèrent. Pendant qu'il souffrait de l'absence de celle qu'il aimait, je rongeais mon frein, fou de culpabilité, lorsque je reçus à l'Académie un colis envoyé anonymement de Chine à son intention.

À l'intérieur, se trouvaient les affaires que Keira et lui avaient abandonnées dans un monastère et une série de photos sur lesquelles je reconnus aussitôt Keira. Elle portait au front une étrange cicatrice. Une cicatrice que je n'avais jamais vue jusque-là. J'en informai Ivory, qui finit par me convaincre qu'il s'agissait peut-être d'une preuve que Keira avait survécu.

Cent fois, j'ai voulu me taire, laisser Adrian en paix ; mais comment lui cacher pareille chose ?

Alors, je me suis rendu à Hydra et, à nouveau à cause de moi, Adrian, plein d'espoir, s'envola pour Pékin.

Si j'écris ces lignes, c'est avec l'intention de les remettre un jour à Adrian, lui faisant ainsi l'aveu de ma culpabilité. Je prie chaque soir qu'il puisse les lire et me pardonner le mal que je lui ai fait.

À Athènes, ce 25 septembre,

Walter Glencorse

Gestionnaire à l'Académie royale des sciences.

Cahier d'Adrian

Chambre 307. La première fois que j'ai dormi ici, je n'avais prêté aucune attention à la vue, j'étais heureux à l'époque et le bonheur rend distrait. Je suis assis devant ce petit bureau, face à la fenêtre, Pékin s'étend devant moi et je ne me suis jamais senti aussi perdu de ma vie. La seule idée de tourner la tête vers le lit m'est insupportable. Ton absence est entrée en moi comme une petite mort qui ne cesse de creuser son chemin. Une taupe dans le ventre. J'ai bien tenté de l'anesthésier en arrosant copieusement mon petit déjeuner de baijiu, mais même l'alcool de riz n'y fait rien.

Dix heures d'avion sans fermer l'œil, il faut que je dorme avant de prendre la route. Quelques instants d'inconscience, c'est tout ce que je demande, un moment d'abandon où je ne verrai plus défiler ce que nous avons vécu ici.

Tu es là ?

Tu m'avais posé cette question à travers la porte de la salle de bains, c'était il y a quelques mois. Je n'entends plus aujourd'hui que le clapotis des gouttes d'eau qui fuient d'une robinetterie usée et claquent contre la faïence d'un lavabo défraîchi.

Je repousse la chaise, enfile un pardessus et quitte l'hôtel. Un taxi me dépose dans le parc de Jingshan. Je traverse la roseraie et emprunte le pont de pierre qui enjambe un bassin.

Je suis heureuse d'être ici.

Je l'étais aussi. Si seulement j'avais su vers quel destin nous nous précipitions, inconscients, épris de découvertes. Si l'on pouvait figer le temps, je l'arrêterais à ce moment précis. Si l'on pouvait revenir en arrière, c'est là que je retournerais...

Je suis revenu à l'endroit où j'avais formé ce vœu, devant ce rosier blanc, dans une allée du parc de Jingshan. Mais le temps ne s'est pas arrêté.

J'entre dans la Cité interdite par la porte nord et me dirige à travers les allées, avec quelques souvenirs de toi pour seuls guides.

Je cherche un banc de pierre près d'un grand arbre, un récif singulier où, il n'y a pas si longtemps, avait pris place un couple de très vieux Chinois. Peut-être qu'en les retrouvant je connaîtrais un certain apaisement, j'avais cru lire dans leur sourire la promesse d'un avenir pour nous deux ; peut-être riaient-ils simplement du sort qui nous attendait.

J'ai fini par trouver ce banc, inoccupé. Je m'y suis allongé. Les branches d'un saule se balancent dans le vent et leur danse indolente me berce. Les yeux fermés, ton visage m'apparaît intact et je m'endors.

Un policier me réveille, me priant de quitter les lieux. La nuit tombe, les visiteurs ne sont plus les bienvenus.

De retour à l'hôtel, je retrouve ma chambre. Les lumières de la ville repoussent l'obscurité. J'ai arraché la couverture du lit, l'ai étendue à même le sol et m'y suis blotti. Les phares des voitures dessinent de drôles de motifs au plafond. À quoi bon perdre davantage de temps, je ne dormirai plus.

J'ai pris mon bagage, réglé ma note à la réception et récupéré mon véhicule dans le parking.

Le GPS de bord m'indique la direction de Xi'an. À l'approche des villes industrielles, la nuit s'efface et reparaît dans la noirceur des campagnes.

Je me suis arrêté à Shijiazhuang pour faire un plein de carburant, sans acheter de nourriture. Tu m'aurais traité de lâche, tu n'aurais peut-être pas eu tort, mais je n'ai pas faim alors pourquoi tenter le diable.

Cent kilomètres plus tard, je repère le petit village abandonné au sommet d'une colline. J'emprunte le chemin cabossé, décidé à aller y regarder le soleil se lever sur la vallée. On dit que les lieux conservent la mémoire des instants vécus par ceux qui s'y sont aimés, c'est peut-être une lubie, mais j'ai besoin d'y croire ce matin-là.

Je parcours les ruelles fantômes et dépasse l'abreuvoir de la place principale. La coupe que tu avais trouvée dans les ruines du temple confucéen a disparu. Tu l'avais prédit, quelqu'un l'a emportée et a dû en faire ce que bon lui semblait.

Je m'assieds sur un rocher au bord de la falaise et je guette le jour, il est immense ; puis je reprends la route.

La traversée de Linfen est aussi nauséabonde qu'au cours du premier voyage, un nuage de pollution âcre me brûle la gorge. Je prends dans ma poche le morceau d'étoffe avec lequel tu nous avais confectionné des masques de fortune. Je l'ai retrouvé dans les affaires que l'on m'a réexpédiées en Grèce ; nulle trace de ton parfum n'y subsiste, mais en le posant sur ma bouche, je revois chacun de tes gestes.

En traversant Linfen tu t'étais plainte :

C'est infernal cette odeur...

... mais tout t'était prétexte à râler. À présent, je voudrais encore entendre tes reproches.

C'est alors que nous passions par ici que tu t'étais piqué le doigt en fouillant ton bagage et avais découvert un micro caché dans ton sac. J'aurais dû prendre, ce soir-là, la décision de rebrousser chemin ; nous n'étions pas préparés à ce qui nous attendait, nous n'étions pas des aventuriers, seulement deux scientifiques qui se comportaient comme des gamins inconscients.

La visibilité est toujours aussi mauvaise, et il me faut chasser ces mauvaises pensées pour me concentrer sur la route.

Je me souviens, en sortant de Linfen, je m'étais rangé sur le bas-côté et m'étais contenté de me débarrasser du micro, sans me soucier du danger qu'il représentait, seulement préoccupé par cette intrusion dans notre intimité. C'était là que je t'avais fait l'aveu que je te désirais, là que je m'étais refusé à te dire tout ce que j'aimais en toi, par pudeur plus que par jeu.

Je me rapproche de l'endroit où l'accident s'est produit, là où des assassins nous ont poussés dans un ravin, et mes mains tremblent.

Tu devrais le laisser nous doubler.

La moiteur perle à mon front.

Ralentis, Adrian, je t'en supplie.

Les yeux me piquent.

Ce n'est pas possible, ils en ont après nous.

Tu es attachée ?

Et tu avais répondu oui à cette question en forme d'injonction. Le premier choc nous avait projetés en avant. Je revois tes doigts serrer la dragonne, si fort que tes phalanges en ont pâli. Combien de coups de pare-chocs avons-nous reçus avant que les roues ne viennent heurter le parapet, avant que nous ne glissions dans l'abîme ?

Je t'ai embrassée alors que les eaux de la Rivière Jaune nous submergeaient, j'ai plongé mes yeux dans les tiens alors que nous nous noyions, je suis resté avec toi jusqu'au dernier instant, mon amour.

Les lacets s'enchaînent, à chaque virage je m'efforce de contrôler des gestes trop nerveux, de ramener la voiture dans le droit chemin. Ai-je dépassé l'embranchement où un petit sentier mène jusqu'au monastère ? Depuis mon départ pour la Chine ce lieu occupe toutes mes pensées. Le lama qui nous y avait accueillis est ma seule connaissance en ces terres étrangères. Qui, sinon lui, pourra me fournir une piste pour te retrouver, me donner une information qui viendra conforter le mince espoir que tu sois en vie ? Une photo de toi avec une cicatrice au front, ce n'est pas grand-chose, un petit bout de papier que je sors de ma poche cent fois par jour. Je reconnais sur ma droite l'entrée du chemin. J'ai freiné trop tard, la voiture dérape et je fais marche arrière.

Les roues du 4 × 4 s'enfoncent dans la boue automnale. Il a plu toute la nuit. Je me range à l'entrée d'un sous-bois et continue à pied. Si mes souvenirs sont intacts, je traverserai un gué et grimperai le flanc d'une seconde colline ; au sommet, j'apercevrai alors le toit du monastère.

Il m'a fallu une petite heure de marche pour y arriver. En cette saison, le ruisseau est plus haut et le franchir n'a pas été une mince affaire. De grosses pierres rondes dépassaient à peine des eaux tumultueuses, leur surface était glissante. Si tu m'avais vu en équilibre dans cette position peu élégante, je devine que tu te serais moquée de moi.

Cette pensée me donne le courage de continuer.

La terre grasse colle sous mes pas et j'ai la sensation de reculer plus que d'avancer. Bien des efforts sont nécessaires pour atteindre le sommet. Trempé, boueux, je dois avoir l'apparence d'un vagabond et je m'interroge sur l'accueil que me réserveront les trois moines qui viennent à ma rencontre.

Sans un mot, ils m'enjoignent de les suivre. Nous arrivons devant la porte du monastère et celui qui n'a cessé de vérifier en chemin que je ne leur faussais pas compagnie me conduit dans une petite salle. Elle ressemble à celle où nous avons dormi. Il m'invite à m'asseoir, remplit une écuelle d'eau claire, s'agenouille devant moi, me lave les mains, les pieds et le visage. Puis il m'offre un pantalon en lin, une chemise propre et quitte la pièce ; je ne le reverrai plus du reste de l'après-midi.

Un peu plus tard, un autre moine vient m'apporter de quoi me restaurer ; il étend une natte sur le sol, je comprends alors que cet endroit sera aussi ma chambre pour la nuit.

Le soleil décline et, quand ses dernières lueurs disparaissent par-delà la ligne d'horizon, celui que j'étais venu rencontrer se présente enfin.

– Je ne sais pas ce qui vous ramène ici, mais à moins que vous ne m'annonciez votre intention de faire une retraite, je vous serais reconnaissant de repartir dès demain. Nous avons eu assez d'ennuis comme cela à cause de vous.

– Avez-vous eu des nouvelles de Keira, la jeune femme qui m'accompagnait ? L'avez-vous revue ? dis-je, anxieux.

– Je suis désolé de ce qui vous est arrivé à tous deux, mais si quelqu'un vous a laissé entendre que votre amie avait survécu à ce terrible accident, c'est un mensonge. Je ne prétends pas être informé de tout ce qui se passe dans la région, mais cela, croyez-moi, je le saurais.

– Ce n'était pas un accident ! Vous nous aviez expliqué que votre religion vous interdisait le mensonge, alors je vous repose ma question, avez-vous la certitude que Keira est morte ?

– Inutile de hausser le ton en ces lieux, cela n'aura aucun effet sur moi, ni sur nos disciples d'ailleurs. Je n'ai pas de certitude, comment en aurais-je ? Le fleuve n'a pas restitué le corps de votre amie, c'est tout ce que je sais. Compte tenu de la vitesse des courants et de la profondeur de la rivière, cela n'a rien d'étonnant. Pardon de devoir insister sur ce genre de détails, j'imagine qu'ils sont pénibles à entendre, mais vous m'avez interrogé.

– Et la voiture, l'a-t-on retrouvée ?

– Si la réponse vous importe vraiment, c'est une question qu'il faudra poser aux autorités, même si je vous le déconseille fortement.

– Pourquoi ?

– Je vous ai dit que nous avions eu des ennuis, mais cela ne semble pas vous intéresser plus que cela.

– Quel genre d'ennuis ?

– Croyez-vous que votre accident soit resté sans conséquence ? La police spéciale a mené son enquête. La disparition d'une ressortissante étrangère en territoire chinois n'est pas un fait anodin. Et, comme les autorités n'aiment guère nos monastères, nous avons eu droit à des visites d'un genre plutôt désagréable. Nos moines ont été interrogés avec force, nous avons reconnu vous avoir hébergés, puisqu'il nous est interdit de mentir. Vous comprendrez que nos disciples ne voient pas d'un très bon œil votre retour parmi nous.

– Keira est vivante, vous devez me croire et m'aider.

– C'est votre cœur qui parle, je comprends la nécessité de vous raccrocher à cet espoir, mais, en refusant de faire face à la réalité, vous entretenez une souffrance qui vous rongera de l'intérieur. Si votre amie avait survécu, elle serait réapparue quelque part et nous en aurions été avisés. Tout se sait dans ces montagnes. Je crains hélas que la rivière ne l'ait gardée prisonnière, j'en suis sincèrement peiné et je me joins à votre chagrin. Je vois maintenant pourquoi vous avez entrepris ce voyage et je suis confus d'être celui qui doit vous ramener à la raison. Il est difficile de faire son deuil sans un corps à enterrer, sans une tombe où se recueillir, mais l'âme de votre amie est toujours près de vous, elle y restera tant que vous la chérirez.

– Ah, je vous en prie, épargnez-moi ces foutaises ! Je ne crois ni en Dieu, ni en un ailleurs meilleur qu'ici.

– C'est votre droit le plus strict ; mais pour un homme sans lumières, vous voilà bien souvent dans l'enceinte d'un monastère.

– Si votre Dieu existait, rien de tout cela ne serait arrivé.

– Si vous m'aviez écouté alors que je vous conseillais de ne pas entreprendre ce périple sur le mont Hua Shan, vous auriez évité le drame qui vous touche aujourd'hui. Puisque vous n'êtes pas venu faire une retraite, il est inutile de prolonger votre séjour ici. Reposez-vous cette nuit et partez. Je ne vous chasse pas, cela n'est pas en mon pouvoir, mais je vous serais reconnaissant de ne pas abuser de notre hospitalité.

– Si elle a survécu, où pourrait-elle se trouver ?

– Rentrez chez vous !

Le moine se retire.

J'ai passé presque toute la nuit les yeux grands ouverts à chercher une solution. Cette photographie ne peut pas mentir. Durant les dix heures de vol d'Athènes à Pékin, je n'ai cessé de la regarder et je continue encore à la lueur d'une bougie. Cette cicatrice à ton front est une preuve que je voudrais irréfutable. Incapable de dormir, je me relève sans faire de bruit, je fais coulisser le panneau en feuille de riz qui sert de porte. Une faible lumière me guide, j'avance dans un couloir vers une salle où dorment six moines. L'un d'eux a dû sentir ma présence, car il se retourne sur sa couche et inspire profondément, heureusement il ne se réveille pas. Je poursuis mon chemin, enjambe à pas feutrés les corps allongés à même le sol, pour aboutir dans la cour du monastère. La lune est aux deux tiers pleine ce soir, il y a un puits au centre de la cour, je m'assieds sur le rebord.

Un bruit me fait sursauter, une main se pose sur ma bouche, étouffant toute parole. Je reconnais mon lama, il me fait signe de le suivre. Nous quittons le monastère et marchons à travers la campagne jusqu'au grand saule où il se retourne enfin pour me faire face.

Je lui présente la photographie de Keira.

– Quand comprendrez-vous que vous nous mettez tous en danger, et vous le premier ? Vous devez repartir, vous avez fait assez de dégâts comme cela.

– Quels dégâts ?

– Ne m'avez-vous pas dit que votre accident n'en était pas un ? Pourquoi pensez-vous que je vous entraîne à l'écart du monastère ? Je ne peux plus faire confiance à personne. Ceux qui s'en sont pris à vous ne manqueront pas leur coup une seconde fois si vous leur en offrez l'opportunité. Vous n'êtes pas très discret et je crains que votre présence dans la région n'ait déjà été repérée ; le cas contraire serait un miracle. Pourvu qu'il dure le temps que vous regagniez Pékin et repreniez un avion.

– Je n'irai nulle part avant d'avoir retrouvé Keira.

– C'était avant qu'il fallait la protéger, il est trop tard maintenant. Je ne sais pas ce que votre amie et vous avez découvert, et je ne veux pas le savoir, mais une fois encore, je vous en conjure, allez-vous-en !

– Donnez-moi un indice, aussi infime soit-il, une piste à suivre et je vous promets d'être parti au lever du jour.

Le moine me regarde fixement et se tait ; il fait demi-tour et repart vers le temple, je le suis. De retour dans la cour, silencieux, il me raccompagne à ma chambre.

Il fait déjà grand jour, le décalage horaire et la fatigue du voyage ont eu raison de moi. Il doit être près de midi quand le lama entre dans la pièce avec un bol de riz et un bouillon, disposés sur une planchette en bois.

– Si l'on me surprenait en train de vous servir votre petit déjeuner au lit, on m'accuserait de vouloir transformer ce lieu de prière en chambre d'hôtes, dit-il en souriant. Voilà de quoi vous nourrir avant de reprendre la route. Car vous reprenez bien la route aujourd'hui, n'est-ce pas ?

J'acquiesce de la tête. Inutile de m'obstiner, je n'obtiendrai plus rien de lui.

– Alors bon retour, dit le lama avant de se retirer.

En soulevant le bol de bouillon, je découvre un papier plié en quatre. D'instinct, je le glisse dans le creux de ma main et le fais discrètement passer dans ma poche. Mon repas avalé, je m'habille. Je meurs d'impatience de lire ce que le lama m'a écrit mais deux disciples attendent devant ma porte et me reconduisent à l'orée du bois.

En me quittant, ils me remettent un colis empaqueté dans du papier kraft, noué par une ficelle de chanvre. Une fois au volant, j'attends que les moines s'éloignent pour déplier le billet et prendre connaissance du texte qui m'est destiné.

Si vous renoncez à suivre mes recommandations, sachez que j'ai entendu dire qu'un jeune moine était entré au monastère de Garther quelques semaines après votre accident. Cela est probablement sans rapport avec votre quête, mais il est assez rare que ce temple accueille de nouveaux disciples. Il est venu à mes oreilles que celui-ci ne semblait pas heureux de sa retraite. Personne ne peut me dire qui il est. Si vous décidez de vous entêter et de poursuivre cette enquête déraisonnable, roulez vers Chengdu. Une fois là-bas, je vous recommande d'y abandonner votre véhicule. La région vers laquelle vous vous dirigerez ensuite est très pauvre et votre 4 ×4 attirerait une attention dont vous préférerez vous passer. À Chengdu, revêtez les habits que je vous ai fait remettre, ils vous aideront à vous fondre plus aisément parmi les habitants de la vallée. Prenez un autocar en direction du mont Yala. Je ne sais que vous conseiller ensuite, il est impossible pour un étranger de pénétrer dans le monastère de Garther, mais qui sait, peut-être que la chance vous sourira.

Soyez prudent, vous n'êtes pas seul. Et surtout, brûlez ce papier.

Huit cents kilomètres me séparent de Chengdu, il me faudra neuf heures pour y arriver.

Le message du lama ne me laisse pas beaucoup d'espoir, il a très bien pu écrire ces lignes dans le seul but de m'éloigner, mais je ne le crois pas capable d'une telle cruauté. Combien de fois sur la route de Chengdu vais-je me reposer la question...

À ma gauche, la chaîne de montagnes étend ses ombres effrayantes sur la vallée grise et poussiéreuse. La route traverse la plaine d'est en ouest. Devant moi, les cheminées de deux hauts fourneaux s'imposent au milieu du paysage.

Liuzhizhen, carrières à ciel ouvert, ciel sombre sur des parcelles de champs, champs d'extraction minière, paysages d'une tristesse infinie, vestiges d'anciennes usines abandonnées.

Il pleut, il n'a cessé de pleuvoir et les essuie-glaces peinent à chasser l'eau qui ruisselle, la route est glissante. Lorsque je double un camion, les chauffeurs me regardent étrangement. Il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes qui circulent dans cette région.

Deux cents kilomètres derrière moi, encore six heures de route. Je voudrais appeler Walter, lui demander de me rejoindre ; la solitude m'oppresse, je ne la supporte plus. J'ai perdu l'égoïsme de ma jeunesse dans les eaux troubles de la Rivière Jaune. Un regard dans le rétroviseur, mon visage a changé. Walter me dirait que c'est la fatigue, mais je sais que j'ai passé un cap, il n'y aura pas de retour en arrière. J'aurais voulu connaître Keira plus tôt, ne pas avoir perdu toutes ces années à croire que le bonheur était dans ce que j'accomplissais. Le bonheur est plus humble, il est dans l'autre.

Au bout de la plaine s'élève devant moi une barrière de montagnes. Un panneau indique, en caractères occidentaux, que Chengdu est encore à six cent soixante kilomètres. Un tunnel, l'autoroute pénètre dans la roche, impossible désormais d'écouter la radio, qu'importe, ces mélodies de pop asiatique me sont insupportables. Les ponts qui surplombent de profonds canyons s'enchaînent sur deux cent cinquante kilomètres. Je m'arrêterai dans une station-service à Guangyuan.

Le café n'y est pas si mauvais.

Une boîte de biscuits posée à côté de moi, je reprends la route.

Chaque fois que je m'enfonce vers un étroit vallon, je découvre de minuscules hameaux. Il est 20 heures passées quand j'arrive à Mianyang. Dans cette cité de sciences et hautes technologies, la modernité est saisissante. Au bord d'une rivière se dressent de longues tours de verre et d'acier. La nuit tombe et la fatigue me pèse. Je devrais m'arrêter pour dormir, reprendre des forces. J'étudie la carte ; une fois arrivé à Chengdu, rejoindre le monastère de Garther en autocar prendra plusieurs heures. Même avec la meilleure volonté, je n'y arriverai pas ce soir.

J'ai trouvé un hôtel. J'y ai laissé la voiture et je marche le long de la promenade cimentée qui borde la rivière. La pluie a cessé. Quelques restaurants servent à dîner sur des terrasses humides, chauffées par des lampes à gaz.

La nourriture est un peu trop grasse à mon goût. Au loin, un avion décolle dans un bruit assourdissant ; il s'élève au-dessus de la ville et vire au sud. Probablement le dernier vol du soir. Où vont ses passagers assis derrière ces hublots illuminés ? Londres et Hydra sont si loin. Coup de cafard. Si Keira est vivante, pourquoi ce silence ? Pourquoi serait-elle restée sans donner signe de vie ? Que lui est-il arrivé qui justifie de disparaître ainsi ? Ce moine a peut-être raison, je dois être fou pour entretenir une telle illusion. Le manque de sommeil exacerbe les idées noires, et la noirceur de la nuit me gagne. Mes mains sont moites, cette moiteur pénètre mon corps tout entier. Je frissonne, j'ai chaud, j'ai froid ; le serveur s'approche de moi et je devine qu'il me demande si tout va bien. Je voudrais lui répondre, mais je n'arrive pas à articuler le moindre mot. Je continue d'éponger ma nuque avec ma serviette de table, mon dos ruisselle de sueur et la voix de ce serveur me paraît de plus en plus lointaine ; la lumière de la terrasse devient diaphane, tout tourne autour de moi puis, le néant.

L'éclipse se dissipe, peu à peu le jour renaît, j'entends des voix, deux, trois ? On me parle dans une langue que je ne comprends pas. Une fraîcheur se pose sur mon visage, il faut que j'ouvre les yeux.

Les traits d'une vieille femme. Elle caresse ma joue, me fait comprendre que le pire est passé. Elle humecte mes lèvres et me murmure des mots que je devine rassurants.

Je sens des picotements, le sang circule à nouveau dans mes veines. J'ai fait un malaise. La fatigue, une maladie qui couve ou quelque chose que je n'aurais pas dû manger, je suis trop faible pour réfléchir. On m'a allongé sur un canapé en moleskine dans l'arrière-salle du restaurant. Un homme a rejoint la vieille dame qui s'occupe de moi, son mari. Lui aussi me sourit, il a le visage encore plus fripé qu'elle.

J'essaie de leur parler, je voudrais les remercier.

Le vieil homme approche une tasse de ma bouche et me force à boire. Le breuvage est amer, mais la médecine chinoise a des vertus insoupçonnées, alors je me laisse faire.

Ce couple de Chinois ressemble tant à celui que Keira et moi avons croisé un jour dans le parc de Jingshan, on croirait leurs jumeaux, et cette impression me rassure.

Mes paupières se ferment, je sens le sommeil me gagner.

Dormir, attendre de reprendre des forces, c'est ce que j'ai de mieux à faire, alors j'attends.

*

* *

Paris

Ivory faisait les cent pas dans son salon. La partie d'échecs n'évoluait pas en sa faveur et Vackeers venait de déplacer son cavalier, mettant sa reine en danger. Il s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et regarda le bateau-mouche qui descendait la Seine.

– Voulez-vous que nous en parlions ? demanda Vackeers.

– De quoi ? répondit Ivory.

– De ce qui vous préoccupe à ce point.

– J'ai l'air préoccupé ?

– Votre façon de jouer le laisse supposer, à moins que vous ne souhaitiez me faire gagner ; dans ce cas, l'ostentation avec laquelle vous m'offrez cette victoire est presque insultante, je préférerais que vous me disiez ce qui vous tracasse.

– Rien, j'ai peu dormi la nuit dernière. Dire qu'avant je pouvais rester deux jours sans sommeil. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un châtiment aussi cruel que de vieillir ?

– Sans vouloir nous flatter, en ce qui nous concerne, je trouve que Dieu a été plutôt clément.

– Ne m'en voulez pas. Il serait peut-être préférable que nous mettions un terme à cette soirée. De toute façon, vous m'aurez mis mat en quatre coups.

– Trois ! Vous êtes donc encore plus soucieux que je ne l'imaginais, mais je ne veux pas vous forcer la main. Je suis votre ami, vous me parlerez de ce qui vous préoccupe quand bon vous semblera.

Vackeers se leva et se dirigea vers le vestibule. Il enfila son imperméable et se retourna, Ivory regardait toujours par la fenêtre.

– Je repars demain pour Amsterdam, venez y passer quelques jours, la fraîcheur des canaux vous aidera peut-être à retrouver le sommeil. Vous êtes mon hôte.

– Je croyais préférable que nous ne soyons pas aperçus ensemble.

– Le dossier est clos, nous n'avons plus de raison de jouer à ces jeux compliqués. Et puis cessez de culpabiliser ainsi, vous n'êtes pas responsable. Nous aurions dû deviner que Sir Ashton prendrait les devants. Je suis tout aussi désolé que vous de la façon dont cette affaire s'est achevée, mais vous n'y pouvez plus rien.

– Tout le monde se doutait que Sir Ashton interviendrait tôt ou tard et cette hypocrisie arrangeait tout le monde. Vous le savez autant que moi.

– Je vous promets, Ivory, que si j'avais soupçonné ses méthodes expéditives, j'aurais fait ce qui était en mon pouvoir pour l'en empêcher.

– Et qu'est-ce qui était en votre pouvoir ?

Vackeers regarda fixement Ivory, puis il baissa les yeux.

– Mon invitation à Amsterdam tient toujours, venez quand vous le souhaitez. Une dernière chose : notre partie de ce soir, je préfère qu'elle ne soit pas inscrite dans notre tableau de scores. Bonsoir, Ivory.

Ivory ne répondit pas. Vackeers referma la porte de l'appartement, entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Ses pas résonnèrent sur les pavés du hall, il tira à lui la lourde porte cochère et traversa la rue.

La nuit était douce, Vackeers marcha le long du quai d'Orléans et se retourna vers la façade de l'immeuble ; au cinquième étage, les lumières du salon d'Ivory venaient de s'éteindre. Il haussa les épaules et continua sa promenade. Lorsqu'il tourna au coin de la rue Le Regrattier, deux appels de phares rapides le guidèrent vers une Citroën garée le long du trottoir. Vackeers ouvrit la portière passager et s'installa à bord. Le conducteur posa sa main sur la clé de contact, mais Vackeers interrompit son geste.

– Attendons quelques instants, si vous le voulez bien.

Les deux hommes restèrent silencieux. Celui qui était au volant prit un paquet de cigarettes de sa poche, en porta une à ses lèvres et craqua une allumette.

– Qu'est-ce qui vous intéresse autant, pour que nous restions ici ?

– Cette cabine, juste en face de nous.

– Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a pas de cabine sur ces quais.

– Soyez gentil d'écraser cette cigarette.

– Le tabac vous gêne, maintenant ?

– Non, mais le bout incandescent, oui.

Un homme avançait le long du quai, il s'accouda au parapet.

– C'est Ivory ? demanda le chauffeur de Vackeers.

– Non, c'est le pape !

– Il parle tout seul ?

– Il téléphone.

– À qui ?

– Vous faites exprès d'être aussi con ? S'il ressort de chez lui au beau milieu de la nuit pour passer un appel depuis les quais, c'est probablement pour que personne ne sache avec qui il s'entretient.

– Alors à quoi cela sert-il de rester en planque, si nous ne pouvons pas entendre sa conversation ?

– À vérifier une intuition.

– Et on peut y aller, maintenant que vous avez vérifié votre intuition ?

– Non, ce qui va se passer après m'intéresse aussi.

– Parce que vous avez une idée de ce qui va se passer après ?

– Ce que vous êtes bavard, Lorenzo ! Dès qu'il aura raccroché, il jettera la puce de son portable dans la Seine.

– Et vous comptez plonger dans le fleuve pour aller la récupérer ?

– Vous êtes vraiment idiot, mon pauvre ami.

– Si au lieu de m'insulter vous m'expliquiez ce que nous attendons ?

– Vous allez le découvrir dans quelques instants.

*

* *

Londres

La sonnerie du téléphone retentit dans un petit appartement sur Old Brompton Road. Walter se leva de son lit, passa une robe de chambre et entra dans son salon.

– Voilà, voilà, cria-t-il en s'approchant du guéridon où se trouvait l'appareil.

Il reconnut immédiatement la voix de son interlocuteur.

– Toujours rien ?

– Non monsieur, je suis rentré d'Athènes en fin d'après-midi. Quatre jours seulement se sont écoulés depuis qu'il est là-bas, j'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles.

– Je le souhaite aussi, mais je ne peux m'empêcher d'être inquiet, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me sens impuissant et j'ai horreur de ça.

– Pour tout vous dire, monsieur, je n'ai pas beaucoup dormi non plus ces derniers temps.

– Vous pensez qu'il est en danger ?

– On me dit le contraire, qu'il faut être patient, mais c'est dur de le voir ainsi. Le diagnostic est réservé, il s'en est fallu de peu.

– Je veux savoir si quelqu'un a fomenté ce coup. Je m'y attelle. Quand retournerez-vous à Athènes ?

– Demain soir, au plus tard après-demain si je n'ai pas réussi à boucler tout ce que je dois faire à l'Académie.

– Appelez-moi dès que vous y serez et essayez de vous reposer d'ici là.

– Vous de même, monsieur. À demain, j'espère.

*

* *

Paris

Ivory se débarrassa de la puce de son portable et retourna sur ses pas. Vackeers et son chauffeur se tassèrent dans leurs fauteuils, par réflexe, mais, à cette distance, il était peu probable que celui qu'ils observaient puisse les voir. La silhouette d'Ivory disparut à l'angle de la rue.

– C'est bon maintenant, nous pouvons y aller ? demanda Lorenzo. J'ai passé la soirée à croupir ici et j'ai faim.

– Non, pas encore.

Vackeers entendit le ronronnement d'un moteur qui venait de démarrer. Deux phares balayèrent le quai. Une voiture s'arrêta à l'endroit où Ivory se tenait quelques instants plus tôt. Un homme en sortit et s'avança jusqu'au parapet. Il se pencha pour observer la berge en contrebas, haussa les épaules et remonta à bord. Les pneus crissèrent et la voiture s'éloigna.

– Comment saviez-vous ? demanda Lorenzo.

– Un sale pressentiment. Et maintenant que j'ai vu la plaque du véhicule, c'est encore pire.

– Qu'est-ce qu'elle a, cette plaque ?

– Vous le faites exprès ou vous vous donnez du mal pour égayer ma soirée ? Ce véhicule appartient au corps diplomatique anglais, vous avez besoin que je vous fasse un dessin ?

– Sir Ashton fait suivre Ivory ?

– Je crois que j'en ai assez vu et entendu pour ce soir, auriez-vous l'amabilité de me raccompagner à mon hôtel ?

– Bon, Vackeers, ça suffit, je ne suis pas votre chauffeur. Vous m'avez demandé de rester en planque dans cette voiture en m'expliquant qu'il s'agissait d'une mission importante, je me suis gelé pendant deux heures alors que vous sirotiez un cognac bien au chaud, et tout ce que j'ai pu constater, c'est que votre ami est allé, pour je ne sais quelle raison, jeter une puce téléphonique dans la Seine et qu'une voiture des services consulaires de Sa Majesté l'a épié faire ce geste dont la portée m'échappe encore. Alors ou vous rentrez à pied, ou vous m'expliquez de quoi il retourne.

– Compte tenu de l'obscurité dans laquelle vous semblez vous trouver, mon cher ROME, je vais tenter d'éclairer votre lanterne ! Si Ivory se donne la peine de sortir à minuit pour aller téléphoner en dehors de chez lui, c'est qu'il prend certaines précautions. Si les Anglais planquent en bas de son immeuble, c'est que l'affaire qui nous a occupés ces derniers mois n'est pas aussi classée que nous voulions tous le supposer. Vous me suivez jusque-là ?

– Ne me prenez pas pour plus bête que je ne le suis, dit Lorenzo en démarrant.

La voiture s'engagea sur les quais et franchit le pont Marie.

– Si Ivory est aussi prudent, c'est qu'il a un tour d'avance, reprit Vackeers. Et moi qui croyais avoir gagné la partie ce soir, décidément, il me surprendra toujours.

– Que comptez-vous faire ?

– Rien pour l'instant, et pas un mot sur ce que vous avez appris ce soir. Il est trop tôt. Si nous prévenons les autres, chacun intriguera dans son coin, comme par le passé personne ne fera plus confiance à personne. Je sais que je peux compter sur MADRID. Et vous, ROME, de quel côté serez-vous ?

– Pour l'instant, il me semble que je me trouve juste à votre gauche, cela devrait répondre en partie à votre question, non ?

– Il faut que nous localisions au plus vite cet astrophysicien. Je parierais qu'il n'est plus en Grèce.

– Remontez interroger votre ami. Si vous l'asticotez, il vous lâchera peut-être le morceau.

– Je le soupçonne de ne pas en savoir beaucoup plus que nous, il a dû perdre sa trace. Il avait l'esprit ailleurs. Je le connais depuis trop longtemps pour être dupe, il a manigancé quelque chose. Avez-vous toujours accès à vos contacts en Chine ? Pouvez-vous les solliciter ?

– Tout dépend de ce que l'on attend d'eux et de ce que nous sommes prêts à leur donner en échange.

– Essayez de savoir si notre Adrian aurait récemment atterri à Pékin, s'il a loué un véhicule et si, par chance, il a utilisé sa carte de crédit pour retirer de l'argent, payer une note d'hôtel ou je ne sais quoi.

Ils n'échangèrent plus un mot. Paris était désert, Lorenzo déposa Vackeers dix minutes plus tard devant l'hôtel Montalembert.

– Je ferai de mon mieux avec les Chinois, mais c'est à charge de revanche, dit-il en se garant.

– Attendons de voir les résultats, avant que vous me présentiez la note, mon cher ROME. À bientôt et merci pour la balade.

Vackeers descendit de la Citroën et entra dans l'hôtel. Il demanda sa clé au réceptionniste, ce dernier se pencha derrière son comptoir et lui remit également une enveloppe.

– On a déposé ce pli pour vous, monsieur.

– Il y a combien de temps ? demanda Vackeers étonné.

– Un chauffeur de taxi me l'a remise il y a quelques minutes à peine.

Intrigué, Vackeers s'éloigna vers l'ascenseur. Il attendit d'être dans sa suite au quatrième étage pour décacheter la lettre.

Mon cher ami,

Je crains, hélas, de ne pouvoir répondre à votre charmante invitation de vous rejoindre à Amsterdam. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, ni celle de rattraper ma conduite de ce soir aux échecs, mais comme vous le soupçonniez, certaines affaires me retiennent à Paris.

J'espère néanmoins vous revoir très prochainement. J'en suis d'ailleurs persuadé.

Votre dévoué et ami,

Ivory

P.-S. : À propos de ma petite promenade nocturne, vous m'aviez habitué à plus de discrétion. Qui fumait à vos côtés dans cette belle Citroën noire, ou peut-être était-elle bleu marine ? Ma vue baisse de jour en jour...

Vackeers replia la lettre et ne put réfréner un sourire. La monotonie de ses journées lui pesait. Il le savait, cette opération serait probablement la dernière de sa carrière, et l'idée qu'Ivory ait trouvé un moyen, quel qu'il soit, de relancer la machine n'était pas pour lui déplaire, bien au contraire. Vackeers s'assit devant le petit bureau de sa suite, décrocha le téléphone et composa un numéro en Espagne. Il s'excusa auprès d'Isabel de la déranger si tard dans la nuit, mais il avait toutes les raisons de penser qu'un rebondissement s'était produit et ce qu'il avait à lui dire ne pouvait attendre jusqu'au lendemain.

*

* *

Mianyang, Chine

Je me suis éveillé aux premières heures du matin. La vieille dame qui m'a tenu compagnie toute la nuit est assoupie dans un gros fauteuil. Je repousse le plaid dont elle m'a recouvert et me redresse. Elle ouvre les yeux, m'adresse un regard bienveillant et pose un doigt sur ses lèvres, comme pour me demander de ne pas faire de bruit. Puis elle se lève et va chercher une théière posée sur un poêle en fonte. Une cloison pliante sépare la pièce où nous nous trouvons du restaurant ; autour de moi, je découvre les membres de sa famille qui dorment sur des matelas au sol. Deux hommes d'une trentaine d'années sont installés près de l'unique fenêtre. Je reconnais celui qui m'a servi à dîner hier soir et son frère qui œuvrait en cuisine. Leur sœur cadette, qui doit avoir vingt ans, dort encore sur une couchette près du poêle à charbon ; le mari de ma logeuse de fortune est allongé sur une table, un oreiller sous la tête, une couverture jusqu'aux épaules. Il porte un pull et une veste en laine épaisse. J'ai occupé le canapé-lit que le couple déplie chaque soir pour y dormir. Chaque soir, cette famille repousse quelques tables du restaurant pour transformer l'arrière-salle en dortoir. Je me sens terriblement gêné de m'être ainsi imposé dans leur intimité, si d'intimité on peut parler. Qui, dans mon quartier de Londres, aurait ainsi sacrifié son lit pour le laisser à un étranger ?

La vieille dame me sert un thé fumé. Nous ne pouvons communiquer que par gestes.

Je prends ma tasse et me faufile vers la salle. Elle repousse la cloison derrière moi.

La promenade est déserte, j'avance jusqu'au parapet qui longe la rivière et regarde le cours d'eau filer vers l'ouest. Le fleuve baigne dans une brume matinale. Une petite embarcation aux allures de jonque y glisse lentement. Un batelier sur le pont avant m'adresse un signe que je lui retourne aussitôt.

J'ai froid, j'enfonce mes mains dans mes poches et sens la photo de Keira sous mes doigts.

Pourquoi à ce moment précis resurgit le souvenir de notre soirée à Nebra ? Je me souviens de cette nuit passée avec toi, mouvementée certes, mais qui nous avait tant rapprochés.

Je partirai tout à l'heure vers le monastère de Garther, je ne sais pas combien de temps il me faudra encore pour y arriver, ni comment j'y entrerai, mais qu'importe, c'est la seule piste pour te retrouver... si tu es encore en vie.

Pourquoi est-ce que je me sens si faible ?

Une cabine téléphonique sur la promenade, à quelques pas de moi. J'ai envie d'entendre la voix de Walter. La cabine a un look kitsch des années soixante-dix. L'appareil accepte les cartes de crédit. Dès que je compose des chiffres sur le clavier, j'entends un signal de ligne occupée, il doit être impossible de joindre un pays étranger depuis cet endroit. Après deux nouvelles tentatives, je renonce.

Il est temps d'aller remercier mes hôtes, de régler la note de mon dîner de la veille et de reprendre la route. Ils ne veulent pas que je les paie. Je les remercie maintes fois et les quitte.

Fin de matinée, j'arrive enfin à Chengdu. La métropole est polluée, agitée, agressive. Pourtant, entre les tours et les grands ensembles immobiliers, de petites maisons décrépies ont survécu. Je cherche le chemin de la gare routière.

Jinli Street, attrape-touristes, j'aurai peut-être la chance de croiser des compatriotes qui me renseigneront.

Parc Nanjiao, la flore est belle, des barques surgies d'une autre époque naviguent paisiblement sur un lac, à l'ombre de saules mélancoliques.

Je repère un jeune couple dont l'allure me fait deviner qu'il s'agit d'Américains. Ces deux étudiants m'expliquent qu'ils sont venus parfaire leur formation à Chengdu dans le cadre d'un échange universitaire.

Ravis d'entendre quelqu'un parler leur langue, ils m'indiquent que la gare se trouve à l'opposé de la ville. La jeune femme prend un bloc dans son sac à dos et rédige une note qu'elle me tend. Elle calligraphie le chinois de façon parfaite. J'en profite pour lui demander d'inscrire aussi le nom du monastère de Garther.

J'avais laissé ma voiture dans un parking à ciel ouvert. J'y retrouve les vêtements que m'avait donnés le lama, me change à l'intérieur du véhicule, et fourre dans un sac un pull et quelques effets. Je choisis de laisser le 4 × 4 sur place et de prendre un taxi.

Le chauffeur lit la note que je lui montre et me dépose une demi-heure plus tard à la gare routière de de Wuguiqiao. Je me présente à un guichet avec le précieux billet rédigé en chinois, le préposé me remet un titre de transport contre vingt yuans et m'indique le quai no 12, puis il agite la main, m'invitant à me presser si je ne veux pas rater le départ du bus.

L'autocar n'est pas de toute fraîcheur, je suis le dernier à y grimper et je ne trouve de place qu'au fond, coincé entre une femme de forte corpulence et une cage en bambou qu'occupent trois canards en grande forme. Les pauvres seront probablement laqués en arrivant à destination, mais comment les prévenir du triste sort qui les attend ?

Nous traversons un pont qui enjambe la rivière Funan et nous élançons sur une voie rapide dans de grands craquements de boîte de vitesses.

Le car s'arrête à Ya'an, un passager descend. Je n'ai aucune idée de la durée du voyage, qui me paraît interminable. Je montre ma petite note calligraphiée à ma voisine et désigne ma montre. Elle tapote sur le cadran la marque des six heures. J'arriverai donc presque à la fin du jour. Où dormirai-je ce soir ? Je n'en sais rien.

La route serpente vers les massifs montagneux. Si Garther se trouve en haute altitude, la nuit y sera glaciale, il me faudra trouver un hébergement au plus vite.

Plus le paysage devient aride, plus je me sens en proie au doute. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser Keira à venir se perdre en des lieux si retranchés ? Seule la quête d'un fossile aurait pu l'entraîner jusqu'aux confins du monde, je ne vois pas d'autre explication.

Vingt kilomètres plus loin, l'autocar s'immobilise devant un pont en bois. L'ouvrage est suspendu par deux filins d'acier en fort mauvais état. Le chauffeur ordonne à tous les passagers de descendre, il faut alléger sa machine pour réduire les risques. Par la vitre, je regarde le ravin à franchir et loue la sagesse de notre conducteur.

Assis sur la banquette arrière, je serai le dernier à sortir. Je me lève, l'autobus est presque vide. Du pied, je repousse la tige de bambou qui retient la porte de la cage où s'agitent les volatiles, livrés à leur sort. Leur liberté se trouve au bout de la coursive à droite ; ils peuvent aussi choisir de couper en passant sous les fauteuils, à eux de voir. Les trois canards m'emboîtent gaiement le pas. Chacun choisit son chemin, un par l'allée, un autre par la rangée de fauteuils de droite, le troisième coupe à gauche ; pourvu qu'ils me laissent sortir avant eux, sinon on m'accusera de complicité d'évasion ! Après tout qu'importe, leur propriétaire est déjà sur le pont, elle s'accroche au bastingage et avance, yeux mi-clos, pour lutter contre le vertige.

Ma traversée n'est guère plus vaillante que la sienne. Une fois le pont franchi, les passagers se font un devoir de guider, à grand renfort de cris et gesticulations, leur courageux chauffeur qui roule au ralenti sur les lattes de bois chancelantes. Des craquements inquiétants se font entendre, les câbles grincent, le tablier se balance dangereusement mais tient bon, et quinze minutes plus tard, chacun peut regagner sa place. Sauf moi. J'ai profité de l'occasion pour occuper le siège libéré au deuxième rang. Le bus redémarre, deux canards manquent à l'appel, le troisième réapparaît hélas au milieu de l'allée et va bêtement se jeter entre les mollets de sa fermière.

Alors que nous passons Dashencun, je ne peux m'empêcher de sourire tandis que mon ancienne voisine remonte la coursive à quatre pattes, cherchant en vain les deux volatiles qui se sont volatilisés. Elle nous quittera à Duogong, de fort mauvaise humeur ; difficile de l'en blâmer.

Shabacun, Tianquan, villes et villages se succèdent dans la langueur du voyage ; nous suivons le cours d'une rivière, le bus continue de grimper vers des hauteurs vertigineuses. Je ne dois pas être complètement rétabli, je suis parcouru de frissons. Bercé par le ronflement du moteur, je réussis par instants à m'assoupir jusqu'à ce qu'une secousse vienne me tirer de mon sommeil.

Sur notre gauche, le glacier de Hailuogou effleure les nuages. Nous approchons de la fameuse passe de Zheduo, point culminant du parcours. À près de quatre mille trois cents mètres, je sens battre mon cœur dans mes tempes et la migraine revient. Je repense à Atacama. Qu'est devenu mon ami Erwan ? Cela fait si longtemps que je n'ai pris de ses nouvelles. Si je n'avais pas eu ce malaise au Chili quelques mois auparavant, si je n'avais pas enfreint les consignes de sécurité qui nous avaient été données, si j'avais écouté Erwan, je ne serais pas ici et Keira n'aurait pas disparu dans les eaux troubles de la Rivière Jaune.

Je me souviens que pour me consoler de mon chagrin, ma mère m'avait dit à Hydra : « Perdre quelqu'un qu'on a aimé est terrible, mais le pire serait de ne pas l'avoir rencontré. » Elle pensait alors à mon père ; la chose prend un tout autre sens lorsque l'on se sent responsable de la mort de celle qu'on aime.

Le lac de Moguecuo reflète sur le miroir de ses eaux calmes les cimes enneigées. Nous avons regagné un peu de vitesse en replongeant vers la vallée de Xinduqiao. À l'opposé du désert d'Atacama, tout n'est que végétation luxuriante. Des troupeaux de yacks paissent au milieu des herbes grasses. Ormes et bouleaux blancs s'accordent dans cette vaste prairie encaissée au milieu des montagnes. Nous sommes redescendus en dessous des quatre mille mètres et ma migraine me laisse un peu tranquille. Et puis, soudain, le bus s'arrête. Le chauffeur se retourne vers moi, il est temps de descendre. En dehors de la route, je ne vois qu'un chemin pierreux qui file dans la direction du mont Gongga Shan. Le chauffeur agite les bras et grommelle quelques mots ; j'en déduis qu'il me prie d'aller poursuivre mes réflexions de l'autre côté de la porte en accordéon qu'il vient d'ouvrir, laissant pénétrer l'air glacial.

Mon sac à mes pieds, les joues saisies par le froid, je regarde, grelottant, mon autocar s'éloigner, jusqu'à disparaître au loin dans un tournant.

Je me retrouve seul, dans cette vaste plaine où le vent remonte les collines. Paysages hors du temps dont les terres ont adopté la couleur de l'orge mondé et du sable... mais je n'y vois aucune trace du monastère que je cherche. Il sera impossible de dormir à la belle étoile sans mourir gelé. Il faut marcher. Vers où ? Je n'en sais rien, mais il n'y a d'autre salut que d'avancer pour résister à l'engourdissement dû au froid.

Dans l'espoir absurde de fuir devant la nuit, je cours à petites foulées, allant de coteau en coteau vers le soleil couchant.

Au loin, j'aperçois la toile noire d'une tente de nomades, telle une providence.

Au milieu de cette immense plaine, une enfant tibétaine vient vers moi. Elle doit avoir trois ans, peut-être quatre, un petit bout de rien du tout avec ses joues rouges comme deux pommes et ses yeux qui brillent. L'inconnu que je suis ne l'effraie pas, et personne ne semble craindre quoi que ce soit pour elle, elle est libre d'aller où bon lui semble. Elle éclate de rire, s'amusant de ma différence, et son rire emplit la vallée. Elle ouvre les bras en grand, se met à courir dans ma direction, s'arrête à quelques mètres et repart vers les siens. Un homme sort de la tente et vient à ma rencontre. Je lui tends la main, il joint les siennes, s'incline et m'invite à le suivre.

De grands pans de toile noire soutenus par des pitons en bois forment un chapiteau. À l'intérieur, l'habitation est vaste. Sur un réchaud en pierre où crépitent des fagots de bois sec, une femme prépare une sorte de ragoût, le fumet imprègne tout l'espace. L'homme me fait signe de m'asseoir, il me sert un godet d'alcool de riz et trinque avec moi.

Je partage le repas de cette famille nomade. Le silence n'est troublé que par les éclats de rire de la petite fille aux joues rouges comme des pommes. Elle finit par s'endormir, blottie contre sa mère.

La nuit tombée, le nomade m'entraîne hors de la tente. Il s'assied sur une pierre et m'offre une cigarette qu'il a roulée entre ses doigts. Ensemble, nous regardons le ciel. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas contemplé ainsi. Je repère l'une des plus belles constellations que nous offre l'automne à l'est d'Andromède. Je pointe le doigt vers les étoiles et la nomme à mon hôte. « Persée », dis-je à voix haute. L'homme suit mon regard et répète « Persée » ; il rit, avec les mêmes éclats que sa fille, des éclats vifs comme ceux qui illuminent la voûte céleste au-dessus de nos têtes.

J'ai dormi sous leur tente, à l'abri du froid et des vents. Au petit matin, je tends mon papier à mon hôte ; il ne sait pas lire et n'y prête aucune attention ; le jour se lève et il a maintes tâches à accomplir.

L'aidant à ramasser du petit bois, je m'aventure à prononcer le mot « Garther », changeant chaque fois de prononciation dans l'espoir de trouver celle qui le ferait réagir. Rien n'y fait, il reste imperturbable.

Après le ramassage du bois, nous sommes de corvée d'eau. Le nomade me tend une outre vide, en passe une par-dessus son épaule et me montre comment l'ajuster, puis nous empruntons une piste qui part vers le sud.

Nous avons marché deux bonnes heures. Du haut de la colline, je repère une rivière qui coule au milieu de hautes herbes. Le nomade l'atteint bien avant moi. Lorsque je le rejoins, il se baigne déjà. J'ôte ma chemise et plonge à mon tour. La température de l'eau est saisissante, cette rivière doit trouver sa source dans l'un des glaciers que l'on aperçoit au loin.

Le nomade maintient son outre sous l'eau. J'imite ses gestes, les deux besaces se gonflent, j'ai beaucoup de mal à porter la mienne jusqu'à la berge.

De retour sur la terre ferme, il arrache une touffe de hautes herbes et se frotte vigoureusement le corps. Une fois sec, il se rhabille et s'assied pour prendre un peu de repos. « Persée », dit le nomade en levant le doigt vers le ciel. Puis sa main me désigne une anse de la rivière, en aval à quelques centaines de mètres de nous. Une vingtaine d'hommes s'y baignent, une quarantaine d'autres labourent la terre, chacun pousse un soc en traçant de longs sillons parfaitement rectilignes. Tous portent des tenues que je reconnais aussitôt.

– Garther ! souffle mon compagnon de route.

Je le remercie et m'élance déjà vers les moines, mais le nomade se lève et me saisit par le bras. Ses traits se sont assombris. D'un signe de tête, il m'enjoint de ne pas y aller. Il me tire par la manche et me montre le chemin du retour. Je peux lire la peur sur son visage, alors j'obéis et remonte la pente en le suivant. En haut de la colline, je me retourne vers les moines. Ceux qui, plus tôt, se lavaient dans la rivière ont remis leurs tuniques et repris leur travail, traçant de drôles de sillons, oscillant comme les courbes d'un gigantesque électrocardiogramme. Les moines disparaissent de ma vue alors que nous redescendons l'autre versant du coteau. Dès que je le pourrai, je fausserai compagnie à mon hôte et retournerai dans ce vallon.

Si je suis le bienvenu dans cette famille de nomades, je dois selon leur tradition mériter ma ration quotidienne de nourriture.

La femme a quitté sa tente et m'a conduit jusqu'au troupeau de yacks qui paissent dans un champ. Je n'ai prêté aucune attention au récipient qu'elle trimbalait en fredonnant, jusqu'au moment où elle s'est agenouillée devant l'un de ces étranges quadrupèdes et a commencé à le traire. Quelques instants plus tard, elle me cède sa place, jugeant que la leçon a suffisamment duré. Elle me laisse là, et le regard qu'elle porte vers le seau en s'en allant me fait comprendre que je ne dois revenir qu'une fois ce dernier bien rempli.

Rien ne se déroulera aussi simplement qu'elle l'a supposé. Manque d'assurance de ma part ou mauvais caractère de cette fichue vache asiatique, qui n'a de toute évidence aucunement l'intention de se laisser tripoter les mamelons par le premier inconnu de passage, chaque fois que ma main avance vers ses pis, la bête avance d'un pas, ou recule... J'use de tous les stratagèmes, tentative de séduction, sermon autoritaire, supplique, fâcherie, bouderie, elle n'en a rien à faire.

Celle qui vient à mon secours n'a que quatre ans. Je n'en tire aucune gloire, bien au contraire, mais c'est ainsi.

La petite fille aux joues rondes et rouges comme deux pommes apparaît soudain au milieu des champs ; je crois qu'elle est là depuis longtemps à se réjouir du spectacle et elle a dû se retenir tout autant avant de laisser échapper le bel éclat de rire qui a trahi sa présence. Comme pour s'excuser de s'être moquée de moi, elle s'approche, me tance d'un léger coup d'épaule, attrape d'un geste vif le pis du yack et rit à nouveau de bon cœur, quand le lait se met à gicler dans le seau. C'était donc aussi simple que cela, je dois relever le défi qu'elle me lance en me poussant vers le flanc du yack. Je m'agenouille, elle me regarde agir et applaudit quand je réussis enfin à faire couler quelques gouttes de lait. Elle s'allonge dans l'herbe, bras croisés, et reste ainsi à me surveiller. En dépit de son très jeune âge, sa présence a quelque chose de rassurant. Cet après-midi est un moment paisible et joyeux. Un peu plus tard, nous redescendons tous deux vers le campement.

Deux autres tentes ont été montées près de celle où j'ai dormi la nuit dernière, trois familles sont désormais réunies autour d'un grand feu. Alors que je regagne le campement en compagnie de ma petite visiteuse, les hommes viennent à notre rencontre ; mon hôte me fait signe de poursuivre mon chemin. Je suis attendu par les femmes, eux s'en vont regrouper le bétail. Je me sens vexé d'être tenu à l'écart d'une mission bien plus virile que celle que l'on m'a confiée.

Le jour s'achève, je regarde le soleil, il fera nuit dans une heure tout au plus. Je n'ai qu'une idée en tête, fausser compagnie à mes amis nomades pour aller espionner ce qui se passe dans la vallée en contrebas. Je veux suivre ces moines qui vont reprendre le chemin de leur monastère. Mais l'homme qui m'a accueilli revient au moment même où ces pensées occupent mon esprit. Il embrasse sa femme, soulève sa fille et la serre dans ses bras avant d'entrer dans la tente. Il en ressort quelques instants plus tard, sa toilette faite, et me surprend alors que je me suis installé à l'écart, fixant la ligne d'horizon. Il vient s'asseoir à mes côtés et m'offre une de ses cigarettes. Je refuse en le remerciant. Il allume la sienne et regarde à son tour le sommet de la colline, silencieux. Je ne sais pourquoi l'envie me vient de lui montrer ton visage. Probablement parce que tu me manques à en crever ; parce que c'est un bon prétexte pour regarder encore cette photo de toi. Elle est ce que j'ai de plus précieux à partager avec lui.

Je la sors de ma poche et la lui montre. Il me sourit en me la rendant. Puis il exhale une longue bouffée, écrase son mégot entre ses doigts et me quitte.

La nuit tombée, nous partageons un ragoût avec les deux autres familles qui se sont jointes à nous. La petite fille s'assied à mes côtés, ni son père ni sa mère ne semblent fâchés de notre complicité. Au contraire, sa maman caresse la chevelure de l'enfant et me donne son prénom. Elle s'appelle Rhitar. J'apprendrai plus tard que l'on nomme ainsi un enfant lorsque son aîné est mort, afin de conjurer le mauvais sort. Est-ce pour gommer le chagrin d'un drame joué avant sa naissance que Rhitar rit aussi clairement, est-ce pour rappeler à ses parents qu'elle a ramené la joie dans leur foyer ? Rhitar s'est assoupie sur les genoux de sa mère et, même dans son sommeil qui paraît si profond, elle sourit.

Le repas achevé, les hommes passent d'amples pantalons, les femmes défont les manches droites de leurs tuniques et les laissent se balancer au vent. Chacun se tient par la main pour former un cercle, hommes d'un côté, femmes de l'autre. Tous chantent, les femmes agitent leurs manches et, lorsque le chant s'arrête, les danseurs poussent un grand cri en chœur. La ronde repart alors dans l'autre sens, le rythme s'accélère. On court, on saute, on crie et chante jusqu'à épuisement. Je suis convié à ce ballet joyeux et me laisse emporter dans l'ivresse d'un alcool de riz et d'une ronde tibétaine.

Une main me secoue l'épaule, j'ouvre les yeux et reconnais dans la pénombre le visage de mon nomade. En silence, il me demande de le suivre hors de la tente. La plaine immense baigne dans la lumière cendrée d'une nuit qui tire à sa fin. Mon hôte a récupéré mon paquetage et le porte à l'épaule. Je ne sais rien de ses intentions, mais je devine qu'il me conduit là où nos routes vont se séparer. Nous avons repris la piste empruntée la veille. Il ne dit pas un mot du voyage. Nous marchons une bonne heure et, lorsque nous atteignons le sommet de la plus haute colline, il bifurque sur sa droite. Nous traversons un sous-bois d'ormes et de noisetiers, dont il semble connaître chaque sente, chaque escarpement. Quand nous en sortons, la pâleur du jour n'est pas encore apparue. Mon guide s'allonge sur le sol et m'ordonne de faire de même ; il me recouvre de feuilles mortes et d'humus et me montre comment me camoufler. Nous restons ainsi silencieux, tels deux guetteurs, mais je n'ai aucune idée de ce que nous guettons. J'imagine qu'il m'a emmené braconner et je me demande quel animal nous pouvons traquer, nous n'avons aucune arme. Peut-être vient-il relever des pièges.

Je suis bien loin du compte, mais il me faudra patienter une bonne heure encore avant de comprendre pourquoi il m'a entraîné jusqu'ici.

Le jour se lève enfin. Dans l'aube naissante se dessine devant nous le mur d'enceinte d'un gigantesque monastère, presque une ville forte.

– Garther, murmure mon complice, prononçant ce mot pour la seconde fois.

Une nuit, je lui avais offert le nom d'une étoile accrochée dans le ciel qui surplombait sa plaine, un matin, le nomade tibétain me rendait la pareille, nommant ce lieu que j'avais espéré découvrir plus que n'importe quel astre dans l'immensité de l'Univers.

Mon compagnon de route me fait signe de ne surtout pas bouger, il semble terrorisé que nous nous fassions repérer. Je ne vois aucune raison de s'inquiéter, le temple est à plus de cent mètres. Mais, à présent que mes yeux s'accommodent à la pénombre, je peux deviner sur les remparts du monastère les silhouettes d'hommes en tunique qui marchent le long d'un chemin de ronde.

Quel danger peuvent-ils guetter ? Cherchent-ils à se protéger d'une escouade chinoise qui viendrait les persécuter jusqu'en ces lieux retranchés ? Je ne suis pas leur ennemi. S'il ne tenait qu'à moi, je me dresserais sur-le-champ et courrais vers eux. Mais mon guide pose son bras sur le mien et me retient fermement.

Les portes du monastère viennent de s'ouvrir, une colonne de moines ouvriers prend la route qui descend vers les vergers à l'est. Les lourdes portes se referment derrière eux.

Le nomade se lève brusquement et se replie vers le sous-bois. À l'abri des grands ormes, il me remet mon paquetage et je comprends qu'il me dit au revoir. Je prends ses mains et les serre dans les miennes. Ce geste d'affection le fait sourire, il me fixe un instant, se retourne et s'en va.

Je n'ai jamais connu solitude plus profonde qu'en ces hautes plaines, quand, descendu de l'autocar de Chengdu, je marchais, fuyant la nuit, fuyant le froid. Il suffit parfois d'un regard, d'une présence, d'un geste, pour que naisse l'amitié, par-delà les différences qui nous retiennent et nous effraient ; il suffit d'une main tendue pour que s'imprime la mémoire d'un visage que jamais le temps n'effacera. Aux derniers instants de ma vie, je veux revoir intact le visage de ce nomade tibétain et celui de sa petite fille aux joues rouges comme deux pommes d'api.

Avançant à la lisière du bois, je suis à bonne distance le cortège des moines ouvriers qui fait route vers le creux du vallon. De là où je me situe, je peux aisément les épier, j'en compte une bonne soixantaine. Comme la veille, ils commencent par se dévêtir et se baigner dans les eaux claires avant de se mettre au travail.

La matinée passe. Alors que le soleil est déjà haut, je sens le froid me gagner et cette terrible moiteur qui suinte dans mon dos. Mon corps est secoué de tremblements. Je fouille mon paquetage et découvre un sac de viande séchée, cadeau de mon nomade. J'en grignote la moitié et garde de quoi me nourrir pour le soir. Lorsque les moines seront repartis, je courrai m'abreuver à la rivière ; en attendant, il faudra m'arranger de la soif que le sel de la viande aiguise.

Pourquoi ce voyage décuple-t-il mes sensations – faim, froid, chaleur, extrême fatigue ? Je rends l'altitude responsable de ces maux. Je passe le reste de l'après-midi à chercher un moyen d'entrer à l'intérieur du monastère. Les idées les plus folles me hantent, suis-je en train de perdre la raison ?

À 6 heures, les moines cessent leur travail et prennent le chemin du retour. Dès qu'ils disparaissent derrière la crête d'un coteau, je quitte ma cachette et cours à travers champs. Je plonge dans la rivière et j'y bois tout mon saoul.

De retour sur la berge, je réfléchis à l'endroit où passer la nuit. Dormir dans le sous-bois ne me tente guère. Retourner vers la plaine et mes amis nomades serait un aveu d'échec et, pis encore, ce serait abuser de leur générosité. Me nourrir deux soirs de suite a déjà dû leur coûter beaucoup.

Je repère enfin une anfractuosité sur le flanc du coteau. J'y creuserai ma tanière ; bien blotti sous la terre et recouvert de mon paquetage, je pourrai y survivre à la nuit. En attendant que la noirceur ait envahi le ciel, je finis le reste de viande séchée et guette la venue de la première étoile, comme on guette celle d'une amie qui vous aidera à chasser les mauvaises pensées.

La nuit tombe. Parcouru d'un énième frisson, je m'endors.

Combien de temps s'est écoulé avant que des frôlements me réveillent ? Quelque chose s'approche de moi. Résister à la peur ; si un animal sauvage chasse dans les parages, inutile de lui servir de proie ; j'aurai plus de chance de lui échapper, caché dans mon trou, que zigzaguant dans l'obscurité. Sages pensées, mais difficiles à mettre en pratique quand le cœur s'emballe. De quel prédateur peut-il s'agir ? Et qu'est-ce que je fiche là, accroupi dans ce trou terreux à des milliers de kilomètres de chez moi ? Qu'est-ce que je fiche là, tête crasseuse, doigts gelés, nez coulant, qu'est-ce que je fiche là égaré en ces terres étrangères, courant derrière le fantôme d'une femme dont je suis fou alors qu'elle ne comptait pas dans ma vie il y a six mois encore ? Je veux retrouver Erwan et mon plateau d'Atacama, la douceur de ma maison et les rues de Londres, je veux être ailleurs, ne pas me faire déchiqueter les entrailles par une saleté de loup. Ne pas bouger, ne pas trembler, ne plus respirer, fermer les paupières pour éviter que la lune vive ne se reflète dans le blanc de mes yeux. Sages pensées, impossibles à mettre en pratique quand la peur vous empoigne par le col et vous secoue violemment. J'ai l'impression d'avoir douze ans, d'avoir perdu toutes défenses, toute assurance. J'aperçois une torche, alors peut-être n'est-ce qu'un maraudeur qui veut s'en prendre à mes maigres affaires. Et qu'est-ce qui m'interdirait de me défendre ?

Il faut sortir de ce trou, quitter la nuit et affronter le danger. Je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour me laisser détrousser par un voleur ou dépecer comme un vulgaire gibier.

J'ai ouvert les yeux.

La torche avance en direction de la rivière. Celui qui la tient à bout de bras sait parfaitement où il va ; ses pas assurés ne redoutent aucun piège, aucune ornière. Le flambeau est planté dans la terre grasse d'un talus. Deux ombres apparaissent à la lueur de sa flamme. L'une à peine plus fine que l'autre, deux corps dont les silhouettes font penser à des adolescents. L'un s'immobilise, l'autre gagne la berge, ôte sa tunique et entre dans l'eau froide. À la peur succède un espoir. Ces deux moines ont peut-être bravé l'interdit pour venir se baigner à la faveur de la nuit, ces deux voleurs de temps sauront peut-être m'aider à pénétrer dans l'enceinte de la ville forte. Je rampe dans les herbes, m'approchant de la rivière, et subitement je retiens mon souffle.

De ce corps gracile, aucune forme ne m'est étrangère. Le dessin des jambes, la rondeur des fesses, la courbure du dos, le ventre, les épaules, la nuque, ce port de tête fier.

Tu es là, te baignant nue dans une rivière semblable à celle où je t'ai vue mourir. Ton corps dans la clarté de lune est comme une apparition, je t'aurais reconnue entre mille autres. Tu es là, à quelques mètres seulement; mais comment t'approcher ? Comment me présenter à toi dans un pareil état sans te faire peur, sans que tu cries et donnes l'alerte ? La rivière te recouvre jusqu'aux hanches, tes mains en puisent l'eau pour la laisser glisser sur ton visage. À mon tour j'avance vers la rivière, à mon tour je rince mes joues à l'eau vive pour en ôter la terre.

Le moine qui t'accompagne m'en laisse le loisir, puisqu'il te tourne le dos. Il se tient à bonne distance, par crainte peut-être de poser ses yeux sur ta nudité. La poitrine tambourinant, la vue trouble, je m'approche encore. Tu reviens vers la grève droit vers moi. Quand tes yeux croisent mon regard, tu interromps ton pas, ta tête s'incline de côté, tu me scrutes, passes devant moi et poursuis ton chemin, comme si je n'avais pas existé.

Ton regard était absent, pire que cela, ce n'était pas ton regard que j'ai vu dans tes yeux. Tu as remis ta tunique, en silence, comme si aucun mot ne pouvait sortir de ta gorge, et tu es retournée vers celui qui t'avait escortée jusqu'ici. Ton compagnon de route a repris la torche et vous avez remonté la sente. Je vous ai suivis sans vous laisser suspecter ma présence, une fois peut-être, au roulement d'un caillou sous mes pieds, le moine s'est retourné, puis vous avez repris votre marche. En arrivant devant le monastère vous avez longé la muraille, dépassé les grandes portes et j'ai vu vos silhouettes disparaître dans un fossé. La flamme vacillait, puis elle s'est éteinte. J'ai attendu autant que je le pouvais, transi de froid. Enfin, je me suis élancé vers le renfoncement où vous aviez disparu, espérant y trouver un passage, je n'ai trouvé qu'une petite porte en bois, solidement fermée. Je me suis accroupi, le temps de recouvrer mes esprits, et j'ai regagné ma cache à l'orée du bois comme un animal.

Plus tard dans la nuit. Une sensation d'étouffement me sort de la torpeur dans laquelle je me suis enfoncé. Mes membres sont engourdis. La température a chuté brutalement. Impossible de bouger mes doigts pour délier le nœud qui ferme mon sac et attraper de quoi me couvrir. L'épuisement ralentit mes gestes. Me reviennent en mémoire ces histoires d'alpinistes que la montagne berce lentement avant de les endormir à jamais. Nous sommes à quatre mille mètres, par quelle insouciance ai-je cru pouvoir survivre à la nuit ? Je vais crever, dans un petit bois de noisetiers et d'ormes, du mauvais côté d'un mur, à quelques mètres de toi. On dit qu'au moment de mourir s'ouvre devant soi un tunnel obscur au bout duquel brille une lumière. Je ne vois rien de tel, mon seul éblouissement sera de t'avoir aperçue te baignant à la rivière.

Dans un dernier soubresaut de conscience, je sens des mains m'empoigner et me soulever de mon trou. On me traîne, impossible de me redresser, impossible de relever la tête pour voir ceux qui m'emmènent. On me soutient par les bras, nous avançons sur un sentier et je sens bien que je perds souvent connaissance. La dernière image dont je me souvienne est celle du mur d'enceinte et d'une grande porte s'ouvrant devant nous. Tu es peut-être morte et je te rejoins enfin.

*

* *

Athènes

– Si vous n'étiez pas aussi inquiet, vous n'auriez pas pris le risque de venir jusqu'ici. Et ne me dites pas que vous m'avez convié à dîner parce que vous redoutiez de passer la soirée seul. Je suis certain que le service en chambre du King George est bien meilleur que ce restaurant chinois. Je trouve d'ailleurs assez indélicat d'avoir choisi cette table, compte tenu des circonstances.

Ivory regarda longuement Walter, il prit une rondelle de gingembre confit et en offrit une à son invité.

– Je suis comme vous, je commence à trouver le temps long. Le pire est de ne rien pouvoir faire.

– Savez-vous oui ou non si Ashton est derrière tout ça ? demanda Walter.

– Je n'ai aucune certitude. Je n'arrive pas à imaginer qu'il soit allé jusque-là. La disparition de Keira aurait dû lui suffire. À moins qu'il n'ait appris l'existence du voyage d'Adrian et qu'il n'ait choisi de prendre les devants. C'est un miracle qu'il n'ait pas atteint son but.

– Il s'en est fallu de peu, grommela Walter. Croyez-vous que le lama ait informé Ashton au sujet de Keira ? Mais pourquoi aurait-il fait ça ? Si son intention n'était pas d'aider Adrian à la retrouver, alors pourquoi renvoyer ses affaires ?

– Rien ne prouve de façon certaine que le lama soit directement à l'origine de ce petit cadeau. Quelqu'un de son entourage a très bien pu subtiliser l'appareil, photographier notre amie archéologue alors qu'elle se baignait dans la rivière et remettre les choses à leur place, sans que personne se soit rendu compte de quoi que ce soit.

– Qui serait ce messager et pourquoi aurait-il pris de tels risques ?

– Il suffit que l'un des moines de la communauté ait été témoin de sa baignade et qu'il se soit refusé à ce que l'on trahisse les principes auxquels il a juré de se conformer.

– Quels principes ?

– Ne jamais mentir en est un, mais il se peut que notre lama, forcé au secret, ait incité l'un de ses disciples à jouer les messagers.

– Là, monsieur, je ne vous suis plus.

– Vous devriez apprendre les échecs, Walter, il ne suffit pas d'avoir un coup d'avance pour gagner mais trois ou quatre, anticiper est la condition de la victoire. Revenons à notre lama ; il est peut-être tiraillé entre deux préceptes qui dans une situation particulière pourraient ne plus se concilier. Ne pas mentir et ne rien faire qui puisse nuire à une vie. Imaginons que la survie de Keira dépende du fait qu'on la croie morte ; voilà qui plongerait notre sage dans un grand embarras. S'il dit la vérité, il met sa vie en danger et contredit ainsi ce qu'il y a de plus sacré dans sa croyance. D'un autre côté, s'il ment, en laissant croire qu'elle est morte alors qu'elle est vivante, le voilà qui enfreint un autre précepte. Fâcheux, n'est-ce pas ? Aux échecs on appelle cela « être pat ». Mon ami Vackeers déteste cela.

– Comment vos parents ont-ils fait pour engendrer un esprit aussi tordu que le vôtre ? demanda Walter en attrapant à son tour une rondelle de gingembre dans la coupelle.

– Je crains que mes parents n'y soient pour rien, j'aurais bien aimé leur accorder ce mérite, mais je ne les ai pas connus. Si cela ne vous ennuie pas, je vous raconterai mon enfance un autre jour, ce n'est pas de moi qu'il s'agit pour l'instant.

– Vous supposez que notre lama, confronté à un tel dilemme, a incité l'un de ses disciples à révéler la vérité, tandis que lui-même protégeait la vie de Keira en se taisant ?

– Ce qui nous intéresse dans ce raisonnement n'est pas le lama. J'espère que cela ne vous a pas échappé ?

Walter fit une moue qui ne laissait guère planer de doute sur la réponse à cette question. Le raisonnement d'Ivory lui échappait totalement.

– Vous êtes affligeant, mon vieux, reprit le vieux professeur.

– Je suis peut-être affligeant, mais c'est moi qui ai remarqué la particularité de la photo mise en évidence sur le dessus de la pile, moi qui l'ai comparée aux autres et qui en ai tiré les conclusions que nous connaissons.

– Je vous le concède, mais comme vous venez de le dire, elle était au-dessus de la pile !

– J'aurais mieux fait de me taire, comme votre lama. Nous ne serions pas là à guetter des nouvelles d'Adrian, en priant pour qu'il puisse encore nous en donner.