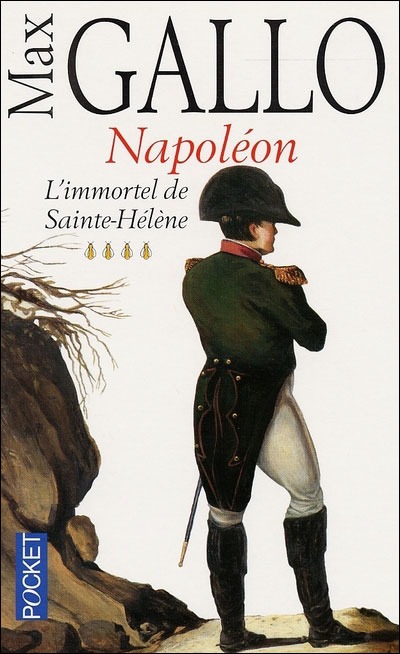

NAPOLÉON

* Le Chant du départ (1769-1799)

** Le Soleil d'Austerlitz (1799-1805)

*** L'Empereur des rois (1806-1812)

**** L'Immortel de Sainte-Hélène (1812-1821)

DU MÊME AUTEUR

ROMANS

Le Cortège des vainqueurs, Robert Laffont, 1972.

Un pas vers la mer, Robert Laffont, 1973.

L'Oiseau des origines, Robert Laffont, 1974.

Que sont les siècles pour la mer, Robert Laffont, 1977.

Une affaire intime, Robert Laffont, 1979.

France, Grasset, 1980 (et Le Livre de Poche).

Un crime très ordinaire, Grasset, 1982 (et Le Livre de Poche).

La Demeure des puissants, Grasset, 1983 (et Le Livre de Poche).

Le Beau Rivage, Grasset, 1985 (et Le Livre de Poche).

Belle Époque, Grasset, 1986 (et Le Livre de Poche).

La Route Napoléon, Robert Laffont, 1987 (et Le Livre de Poche).

Une affaire publique, Robert Laffont, 1989 (et Le Livre de Poche).

Le Regard des femmes, Robert Laffont, 1991 (et Le Livre de Poche).

SUITES ROMANESQUES

La Baie des Anges :

I. La Baie des Anges, Robert Laffont, 1975 (et Pocket).

II. Le Palais des Fêtes, Robert Laffont, 1976 (et Pocket).

III. La Promenade des Anglais, Robert Laffont, 1976 (et Pocket).

(Parue en un volume dans la coll. « Bouquins », Robert Laffont, 1998).

Les Hommes naissent tous le même jour :

I. Aurore, Robert Laffont, 1978.

II. Crépuscule, Robert Laffont, 1979.

La Machinerie humaine :

- La Fontaine des Innocents, Fayard, 1992 (et Le Livre de Poche).

- L'Amour au temps des solitudes, Fayard, 1992 (et Le Livre de Poche).

- Les Rois sans visage, Fayard, 1994 (et Le Livre de Poche).

- Le Condottiere, Fayard, 1994 (et Le Livre de Poche).

- Le Fils de Klara H., Fayard, 1995 (et Le Livre de Poche).

- L'Ambitieuse, Fayard, 1995 (et Le Livre de Poche).

- La Part de Dieu, Fayard, 1996 (et Le Livre de Poche).

- Le Faiseur d'or, Fayard, 1996 (et Le Livre de Poche).

- La Femme derrière le miroir, Fayard, 1997 (et Le Livre de Poche).

- Le Jardin des Oliviers, Fayard, 1999 (et Le Livre de Poche).

- Un homme de pouvoir, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).

Bleu Blanc Rouge :

I. Mariella, Éditions XO, 2000 (et Pocket).

II. Mathilde, Éditions XO, 2000 (et Pocket).

III. Sarah, Éditions XO, 2000 (et Pocket).

Les Patriotes :

I. L'Ombre et la Nuit, Fayard, 2000.

II. La flamme ne s'éteindra pas, Fayard, 2001 (et le Livre de Poche).

III. Le Prix du sang, Fayard, 2001 (et Le Livre de Poche).

IV. Dans l'honneur et par la victoire, Fayard, 2001 (et Le Livre de Poche).

Les Chrétiens :

I. Le Manteau du soldat, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).

II. Le Baptême du roi, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).

III. La Croisade du moine, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).

Morts pour la France :

I. Le Chaudron des sorcières, Fayard, 2003 (et J'ai lu).

II. Le Feu de l'enfer, Fayard, 2003 (et J'ai lu).

III. La Marche noire, Fayard, 2003 (et J'ai lu).

L'Empire :

I. L'Envoûtement, Fayard, 2004.

II. La possession, Fayard, 2004.

III. Le désamour, Fayard, 2004.

POLITIQUE-FICTION

La Grande Peur de 1989, Robert Laffont, 1966.

Guerre des gangs à Golf-City, Robert Laffont, 1991.

HISTOIRE, ESSAIS

L'Italie de Mussolini, Librairie académique Perrin, 1964, 1982 (et Marabout).

L'Affaire d'Éthiopie, Le Centurion, 1967.

Gauchisme, Réformisme et Révolution, Robert Laffont, 1968.

Histoire de l'Espagne franquiste, Robert Laffont, 1969.

Cinquième Colonne 1939-1940, Plon, 1970, 1980, Éditions Complexe, 1984.

Tombeau pour la Commune, Robert Laffont, 1971.

La Nuit des longs couteaux, Robert Laffont, 1971, nouvelle édition 2001.

La Mafia, mythe et réalités, Seghers, 1972.

L'Affiche, miroir de l'Histoire, Robert Laffont, 1973, 1989.

Le Pouvoir à vif, Robert Laffont, 1978.

Le XXe siècle, Librairie académique Perrin, 1979.

La Troisième Alliance, Fayard, 1984.

Les idées décident de tout, Galilée, 1984.

Lettre ouverte à Robespierre sur les nouveaux muscadins, Albin Michel, 1986.

Que passe la justice du Roi, Robert Laffont, 1987.

Les Clés de l'histoire contemporaine, Robert Laffont, 1989, nouvelle édition chez Fayard, 2001.

Manifeste pour une fin de siècle obscure, Odile Jacob, 1989.

La gauche est morte, vive la gauche, Odile Jacob, 1990.

L'Europe contre l'Europe, Éditions du Rocher, 1992.

Jè. Histoire modeste et héroïque d'un homme qui croyait aux lendemains qui chantent, Stock, 1994 (et Mille et Une Nuits).

L'Amour de la France expliqué à mon fils, Le Seuil, 1999.

BIOGRAPHIES

Maximilien Robespierre, histoire d'une solitude, Librairie académique Perrin, 1968, 2001 (et Pocket).

Garibaldi, la force d'un destin, Fayard, 1982.

Le Grand Jaurès, Robert Laffont, 1984, 1994, 2001 (et Pocket).

Jules Vallès, Robert Laffont, 1988.

Une femme rebelle. Vie et mort de Rosa Luxemburg, Fayard, 2000.

De Gaulle :

I. L'Appel du destin, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).

II. La Solitude du combattant, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).

III. Le Premier des Français, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).

IV. La Statue du Commandeur, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).

Victor Hugo :

I. « Je suis une force qui va !.. », Éditions XO, 2001 (et Pocket).

I. «... Je serai celui-là !.. », Éditions XO, 2001 (et Pocket).

César :

César Imperator, Éditions XO, 2003 (et Pocket).

CONTE

La Bague magique, Casterman, 1981.

EN COLLABORATION

Au nom de tous les miens, de Martin Gray, Robert Laffont, 1971 (et Pocket).

Vous pouvez consulter le site internet de Max Gallo sur

www.maxgallo.com

MAX GALLO

NAPOLÉON

* * * *

L'Immortel de Sainte-Hélène

« Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre, est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales. »

© Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1997

EAN 978-2-221-11913-6

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo

Pour France, Monique et Gérard

Le destin a dû être plus fort que moi. Et pourtant quel malheur pour la France, pour l'Europe... Je devenais l'arche de l'ancienne et de la nouvelle alliance, le médiateur naturel entre l'ancien et le nouvel ordre des choses. J'avais les principes et la confiance de l'un, je m'étais identifié avec l'autre. J'appartenais à tous les deux ; j'aurais fait en conscience la part de chacun... L'Europe n'eût bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple et chacun, en voyageant partout, se fût trouvé toujours dans la patrie commune.

Napoléon à Sainte-Hélène, in Le Mémorial.

Si la défaite de Napoléon ne détruit pas sa légende, c'est que Sainte-Hélène fait de lui le compagnon de Prométhée.

André Malraux, Les chênes qu'on abat.

Première partie

L'épée est tirée. Il faut les refouler dans leurs glaces

22 juin 1812 - 14 septembre 1812

1.

Napoléon avance dans la forêt de pins. Des soldats, à l'abri sous les arbres, s'écartent, poussent les chevaux attachés aux troncs et aux branches. Certains se précipitent pour prendre leurs armes formées en faisceaux afin de saluer l'Empereur.

D'un geste, il arrête le mouvement, empêche qu'on crie. Il saute de cheval. Le grand écuyer Caulaincourt, qui le suit, accompagné du maréchal Bessières et du grand maréchal Duroc le rejoignent. On apporte à Napoléon une redingote d'officier de lancier polonais, un bonnet de soie noire. Il passe rapidement le vêtement, abandonne son chapeau, puis remonte à cheval. Au galop, baissant la tête sur l'encolure, il se dirige vers la lisière de la forêt.

La futaie s'éclaircit. L'odeur de sueur et d'écurie qui flottait sous les pins cède peu à peu la place aux senteurs douceâtres d'herbe mouillée.

Le Niémen coule là, à quelques centaines de mètres en contrebas de ces collines dénudées qui tombent, escarpées, dans le fleuve. Elles dominent la rive russe qui monte en pente douce, couverte de seigle et de blé.

C'est d'elle qu'il faut se cacher. Souvent elle est parcourue par des patrouilles de cosaques qui galopent dans les épis.

Il ne faut pas qu'ils comprennent que l'armée de plus de six cent mille hommes, l'armée des vingt nations, l'armée de Napoléon, est là, si proche, à l'affût dans les forêts, encombrant les routes de Pologne, prête à traverser le Niémen. Il faut que les Russes imaginent que seuls des lanciers polonais cavalcadent comme à leur habitude sur les rives du fleuve.

Napoléon s'arrête au bord de l'escarpement. De ce point de vue, il aperçoit les méandres du Niémen. Il lance son cheval au galop vers ce village de Poniémen qui fait face à la ville de Kovno. Là, dans une boucle, la rive polonaise enferme une avancée de la rive russe.

Napoléon descend jusqu'à la grève. L'eau sombre du fleuve semble immobile. À deux cents mètres, c'est l'autre rive, c'est la Russie. C'est la guerre.

Napoléon reste plusieurs minutes au bord du Niémen. Il se souvient de Tilsit, de ce radeau au milieu du Niémen. Il avait rencontré le tsar Alexandre Ier. C'était il y a cinq ans presque jour pour jour, le 25 juin 1807. Il avait cru à l'alliance avec la Russie, à la paix sur l'Europe. Illusion.

Il fait un geste. Les aides de camp qui l'accompagnent, eux aussi enveloppés de manteaux polonais, s'approchent. Ici, dit-il, seront jetés les trois ponts qui permettront le passage des troupes. Qu'on avertisse le général Éblé d'avoir à les construire dans la nuit de demain.

Puis il regarde longuement vers l'est. La chaleur est encore accablante, irritante comme ces nuées de moustiques qui assaillent les chevaux, le visage, qui s'insinuent sous les manches de la redingote. Des grondements se font entendre. L'orage se prépare, zébrant de longs éclairs le crépuscule rouge de ce lundi 22 juin 1812.

Napoléon galope maintenant dans la nuit qui tombe, vers le quartier général établi dans le village de Naugardyski. Sur les routes, au-delà de la forêt, des régiments sont en marche. Plus loin, autour des villages, des soldats se pressent autour des fours à pain construits pour l'approvisionnement des troupes.

Napoléon tire sur ses rênes. Trop de désordre. Trop de soldats isolés, de petites troupes qui maraudent. Il lui suffit d'un coup d'œil pour deviner cela. Il faut instituer des cours prévôtales de cinq officiers pour juger les pillards, les traînards, et décider de leur condamnation à mort. Il faut des colonnes mobiles pour rassembler tous ceux qui s'écartent de leurs unités. Il le dit au maréchal Berthier, à Davout. Cette Grande Armée, dont près de quatre cent mille hommes vont passer le Niémen, est composée d'hommes venant de trop de pays, vingt nations, pour demeurer rassemblée si la discipline n'est pas stricte.

Il se penche sur les cartes dans la masure où on l'a installé.

Le plan est simple, limpide. Les troupes de Macdonald, au nord, marchent sur Riga.

« Je suis avec Eugène au centre, j'avance vers Vilna. Mon frère Jérôme est au sud avec Davout. À eux d'attaquer les troupes du général Bagration et celles de Tormasov qui tiennent le Sud. Une fois qu'avec mon aide elles seront détruites, nous nous retournerons vers les troupes du général Barclay de Tolly qui se déploient vers le nord du dispositif russe. »

D'un mouvement de la main sur la carte, il trace une ligne qui partage en deux les armées russes. Il faut les séparer l'une de l'autre, celle de Bagration et celle de Barclay, et les battre successivement.

Puis, tout à coup, sa voix est recouverte par l'orage qui se déchaîne. Il s'assied, les coudes posés sur la carte, presque couché sur elle. Et lorsque les bourrasques se sont calmées, il annonce qu'il veut se rendre à nouveau sur les bords du Niémen, sans escorte, accompagné seulement d'un aide de camp, de Caulaincourt et du général Haxo. Il veut revoir les rives du Niémen en compagnie de ce polytechnicien qui commande les unités du génie dans le corps d'armée du maréchal Davout. Chaque détail compte, dans une opération de guerre.

Il descend à nouveau au bord du fleuve. Après l'orage, la terre est boueuse, mais l'air est toujours aussi étouffant, l'atmosphère moite. Dans l'un des villages qu'il traverse, Napoléon remarque une lumière qui brille dans le presbytère d'une église autour de laquelle bivouaquent des unités de cavalerie. Il entre dans la petite pièce. Le curé agenouillé prie. Il bredouille quelques mots de français.

Pour qui priez-vous ? Pour moi ou pour les Russes ?

Le curé se signe. Il prie pour Sa Majesté, répond-il.

Vous avez raison, comme polonais et comme catholique.

Napoléon tapote la nuque du prêtre et donne l'ordre à Caulaincourt de lui remettre cent napoléons.

Il repart dans la nuit et chevauche le long des berges, pensif. Chaque événement, chaque rencontre peut être un indice, un signe, un présage. Il est homme de raison et des Lumières. Il s'est passionné pour les mathématiques. Mais elles n'éclairent pas encore toutes les manifestations de l'univers, elles n'expliquent pas que le destin marque certains êtres, leur donne l'énergie d'aller jusqu'au bout de leurs rêves.

Il se laisse porter, en tenant à peine les rênes, par le galop de son cheval qui avance dans les blés mûrs. Et, brusquement, la monture fait un écart. Il tente de s'accrocher, glisse, se retourne, tombe dans les blés. Déjà il se relève. Il entend une voix, peut-être celle de Caulaincourt, de Berthier et des officiers qui les ont rejoints, s'écrier :

- Un Romain reculerait, ceci est un mauvais présage.

Les aides de camp, les généraux et les maréchaux sautent à terre. Un lièvre a couru entre les pattes du cheval et l'a surpris.

Napoléon se tait. Il rentre au quartier général.

Je suis un homme de raison. Je ne crois pas aux présages.

Mais il regarde autour de lui les visages de ces généraux, des aides de camp, de son secrétaire.

Ils ont vu, ou bien ils savent. Ils s'inquiètent. Et je ne peux chasser l'incertitude qui m'étreint.

On ne sait rien des mouvements des armées russes sur l'autre rive. Aucun espion ne s'est proposé pour le renseigner.

Napoléon se souvient des phrases qu'a rapportées le comte de Narbonne, le dernier envoyé français à avoir vu l'empereur Alexandre Ier.

- Je ne me fais point d'illusions, a dit le tsar. Je sais combien l'empereur Napoléon est un grand général. Mais, vous le voyez, j'ai pour moi l'espace et le temps. Il n'est pas de coin reculé de ce territoire, hostile pour vous, où je ne me retire, pas de poste lointain que je ne défende avant de consentir à une paix honteuse. Je n'attaque pas, mais je ne poserai pas les armes tant qu'il y aura un soldat étranger en Russie.

Et le tsar aurait montré sur une carte l'extrémité du continent, et ajouté :

- Si Napoléon fait la guerre et que la fortune lui sourit, en dépit du but légitime poursuivi par les Russes, il faudra qu'il signe la paix sur le détroit de Béring.

Napoléon interroge Caulaincourt. Les Russes livreront-ils bataille ? Où ? Devant Vilna ? Caulaincourt murmure que les Russes ne se battront pas, qu'ils reculeront, abandonneront les villes.

- Alors, j'ai la Pologne, répond Napoléon. Et Alexandre a, aux yeux des Polonais, la honte ineffaçable de la perdre sans avoir combattu. C'est perdre la Pologne que de me céder Vilna.

Il faut se convaincre et persuader les autres que la guerre sera courte, la victoire proche.

- Avant deux mois, reprend Napoléon, la Russie me demandera la paix. Les grands propriétaires seront effrayés, plusieurs ruinés. L'empereur Alexandre sera très embarrassé, car les Russes, au fond, se soucient peu des Polonais et pas du tout d'être ruinés pour la Pologne.

Il marche de long en large, les mains croisées derrière le dos. Il prise souvent. Puis il s'arrête devant Caulaincourt, demande à voix basse, le visage grave, si l'on a évoqué, au quatier général, sa chute de cheval.

Caulaincourt se dérobe.

Les troupes, dit Napoléon d'une voix tranchante, commenceront à franchir le Niémen dès que les ponts seront terminés.

Il dort quelques heures, puis, à trois heures du matin, ce mercredi 24 juin 1812, il galope vers le Niémen.

Sur les trois ponts achevés à minuit, les troupes avancent lentement, et le martèlement de leurs pas désaccordés fait une rumeur sourde qui s'amplifie entre les berges, comme le déferlement d'une vague.

Il passe le Niémen à cinq heures, revient à sa tente dressée sur une hauteur de la rive gauche. Il contemple à la lunette les trois immenses colonnes qui divergent une fois qu'elles ont atteint la rive droite. Les collines, les vallées sont couvertes d'hommes et de chevaux, de chariots. Les armes étincellent dans le ciel déjà incandescent. Une poussière rousse commence à s'élever au-dessus des colonnes. La chaleur est accablante. Et il est seulement le début de la matinée !

Mais quelle force, quelle armée ! Il frappe ses bottes avec sa cravache, va et vient, fredonne Malbrough s'en va-t-en guerre. Qui résisterait à une telle puissance en mouvement ?

Il remonte les colonnes dans la poussière. Les éclaireurs lui annoncent qu'on ne voit pas de Russes. À peine aperçoit-on de loin en loin des cosaques.

On passe un autre fleuve, la Vilia. Les avant-gardes sont déjà entrées dans Kovno. Les Russes se sont enfuis. La route de Vilna est ouverte. Il faut marcher, marcher, marcher vite.

Il travaille toute la journée, reçoit les éclaireurs, les courriers, dicte ses ordres, puis, à quatre heures du matin, le 25 juin, il est à nouveau en selle.

Il devine des chevaux couchés sur le flanc, le ventre gonflé, en train de mourir. Des soldats sont affalés, les bras en croix sous le soleil. On a nourri les bêtes avec du seigle vert. Et les jeunes conscrits sont morts d'épuisement après quelques heures de marche sous ce soleil de feu.

Il s'arrête, fait quelques pas en compagnie de Murat et Davout. Il faut aller vite, dit-il, surprendre les Russes, les empêcher de reculer, les contraindre à la bataille.

Quand la nuit tombe, en même temps qu'éclate l'orage, il est à l'abri dans une maison de Kovno.

Il va dormir sur ce lit étroit, dans cette pièce étouffante. Il pense à ses nuits dans les palais, à Marie-Louise, à ce fils qu'il ne voit pas.

Il faut que cette guerre soit courte.

« Mon amie, écrit-il à l'Impératrice, j'ai passé le Niémen le 24, à deux heures du matin. J'ai passé la Vilia le soir. Je suis le maître de Kovno. Aucune affaire importante n'a eu lieu. Ma santé est bonne mais la chaleur est excessive.

« Je pars cette nuit, je serai à Vilna après-demain. Mes affaires vont bien.

« Sois gaie, nous nous verrons à l'époque où je te l'ai promis.

« Tout à toi. Ton fidèle époux.

« Nap. »

2.

Napoléon roule vers Vilna. Les Russes refusent de se battre. Leur général, Barclay de Tolly, recule.

Napoléon se penche hors de la voiture. La poussière lui entre dans la peau, colle aux yeux. La chaleur lui rappelle les déserts d'Égypte, mais elle lui paraît plus étouffante encore, sale et moite. Et souvent, la nuit, des pluies d'orage froides transforment les chemins en torrents boueux. Puis, le matin, quelques heures suffisent pour sécher la terre et faire se lever la poussière.

Il dépasse les colonnes de troupes, des chevau-légers wurtembergeois. Il voit derrière le rideau de poussière les cadavres des chevaux qu'enveloppent des nuées de mouches. Il aperçoit dans les champs des cavaliers et des fantassins isolés, sans doute à la recherche de nourriture, car les approvisionnements ne suivent pas.

Mais il faut avancer, avancer.

À quelques lieues de Vilna, le dimanche 28 juin, il monte à cheval.

La ville est belle, mais les habitants, des Polonais pourtant, ne crient pas leur joie. Où est l'enthousiasme qui, il y a quelques jours, l'accueillait dans les villes polonaises de l'ouest du Niémen ? Ces Polonais-là sont-ils satisfaits de leurs maîtres russes ? Veulent-ils, oui ou non, une nation ? Qu'ils le montrent, et pas seulement en palabrant dans la Diète polonaise réunie à Varsovie.

Il entre dans la maison qu'a occupée il y a quelques jours Alexandre Ier, qui y avait établi son quartier général au milieu de ses troupes. Il parcourt les pièces. Il éprouve un sentiment de puissance, mais sans joie.

Berthier lui annonce que sur la route entre Kovno et Vilna des milliers de chevaux ont péri - la chaleur, le seigle vert, l'épuisement. Peut-être dix mille bêtes. Des hommes se sont suicidés, accablés par la marche. Ils portent trente kilos, ils étouffent. Ils sont déjà atteints de dysenterie, harcelés par les moustiques. Ils n'ont pas de pain.

Napoléon s'emporte. Il faut que les généraux se lèvent à quatre heures du matin, aillent eux-mêmes aux moulins, à la manutention, et fassent faire trente mille rations par jour ! Mais s'ils dorment, s'ils se contentent de pleurer, ils n'auront rien !

Il consulte les cartes, les registres des armées.

« On perd tant de chevaux dans ce pays-ci qu'on aura bien de la peine, avec toutes les ressources de la France et de l'Allemagne, à maintenir monté l'effectif actuel des régiments », dit-il.

Et la Garde ? Elle doit être préservée à tout prix. Elle doit être assurée de vingt jours de vivres. Elle doit donner ainsi l'exemple de la discipline.

Il fait sortir tout le monde de son cabinet, à l'exception de Caulaincourt et Berthier.

Il s'assied.

- Ces Polonais de Vilna et de Lituanie ne sont pas comme ceux de Varsovie, murmure-t-il d'un ton las.

Il prise. Berthier vient d'annoncer qu'un envoyé d'Alexandre Ier, le général Balachov, son ministre de la Police, demande à être reçu par l'Empereur afin de lui remettre une lettre du tsar.

Napoléon se lève, commence à marcher.

- Mon frère Alexandre, qui a tant fait le fier avec Narbonne, voudrait déjà s'arranger ! dit-il. Il a peur. Mes manœuvres ont dérouté les Russes. Avant un mois, ils seront à mes genoux.

Mais il faut les acculer à traiter. Il lira la lettre d'Alexandre, il recevra Balachov, après avoir donné ses ordres.

Cette nouvelle de l'arrivée de l'envoyé d'Alexandre a décuplé son énergie. Il ne songe même pas à dormir. Il lance ses aides de camp sur les routes. Il faut qu'au sud Davout et Jérôme attaquent Bagration. Il faut qu'on lance à partir de Vilna des avant-gardes en direction de Glubokoïe. Les fortifications que les Russes ont élevées à Drissa, établissant un véritable camp retranché, seront ainsi tournées.

Il interpelle les aides de camp.

- Combien a-t-on fait de prisonniers ?

C'est l'absence de déserteurs russes, de prisonniers qui l'inquiète. Il est tout à coup sombre. Les armées, faibles, se décomposent, les hommes se rendent. Il se souvient d'Eylau, de cet acharnement des troupes russes, et, même à Friedland, de ces unités entières qui se sacrifièrent.

Il doit se réserver une possibilité de paix, ne pas faire renaître immédiatement une nation polonaise, laisser la porte des négociations entrouverte.

Il pourrait aussi, dans ce pays d'esclaves, émanciper les serfs, déchaîner la révolte paysanne. Dans les livres d'histoire russe qu'il a lus ces derniers mois, il a été fasciné par la personnalité de Pougatchev, ce révolutionnaire cosaque qui, il y a à peine trente ans, à la tête de ses paysans révoltés, a menacé Moscou. Mais s'il prêche l'abolition du servage, qui pourra arrêter cet incendie ? Qui sait jamais jusqu'où peut aller une révolution ?

Il n'est pas qu'un conquérant qui veut abattre la Russie, il est l'Empereur des Rois. Il veut la victoire et la paix, mais il veut aussi l'ordre.

Il lit la lettre d'Alexandre.

Quoi ? Des négociations seraient ouvertes si mes troupes repassaient le Niémen ? Voilà ce que le tsar propose ?

- Alexandre se moque de moi, s'exclame-t-il, brandissant la lettre devant Duroc et Berthier. Croit-il que je suis venu à Vilna pour négocier des traités de commerce ? Je suis venu pour en finir une bonne fois avec le colosse des barbares du Nord. L'épée est tirée. Il faut les refouler dans leurs glaces afin que, de vingt-cinq ans, ils ne viennent pas se mêler des affaires de l'Europe civilisée.

Il fait une grimace de mépris.

- Aujourd'hui qu'Alexandre voit que c'est sérieux et que son armée est coupée, il a peur et voudrait s'arranger. Mais c'est à Moscou que je signerai la paix. Depuis Erfurt, Alexandre a trop fait le fier... S'il lui faut des victoires, qu'il batte les Persans mais qu'il ne se mêle pas de l'Europe.

Puis il sort.

Dehors, c'est la chaleur et la poussière, les étendues rousses recouvertes d'une brume presque gluante. Il a décidé de passer en revue, à une lieue et demie de Vilna, des divisions de fantassins et de dragons.

C'est la fin de la journée, mais l'air reste brûlant. Les troupes défilent pendant plusieurs heures. Il demeure immobile dans ce nuage poisseux. Puis, au moment où la revue se termine, ce sont les trombes d'eau qui s'abattent.

Climat barbare.

Il rentre. Il va recevoir à dîner, à dix-neuf heures, ce mercredi 1er juillet, M. de Balachov. Le Russe est un homme vigoureux, aux yeux vifs qui ne se baissent pas.

- Que pouvez-vous attendre de cette guerre ? lui demande Napoléon. J'ai conquis une province entière, sans combat. Ne fût-ce que par égard pour votre souverain qui, pendant deux mois, avait fait son quartier impérial à Vilna, vous auriez dû la défendre. À présent, quand toute l'Europe est à ma suite, comment pourriez-vous me résister ?

- Nous ferons ce que nous pourrons, Sire.

Napoléon hausse les épaules.

- Je suis déjà à Vilna et je ne sais pas encore pourquoi nous nous battons ! L'empereur Alexandre prend sur lui la responsabilité de cette guerre devant son peuple...

Balachov l'irrite. Cet homme a une sorte de placide assurance qu'il faut briser.

- Quel est le chemin de Moscou ? demande Napoléon.

Balachov hésite, puis répond d'une voix calme :

- Sire, cette question est faite pour m'embarrasser un peu. Les Russes disent comme les Français que tout chemin mène à Rome. On prend le chemin de Moscou à volonté. Charles XII l'avait pris par Poltava.

Il connaît cette défaite suédoise. Croit-on l'inquiéter ? Alexandre et Balachov savent-ils qui je suis ?

Il dicte une réponse à Alexandre.

« Votre Majesté a constamment refusé pendant dix-huit mois de s'expliquer... La guerre est donc déclarée entre nous. Dieu même ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été. Mais mon oreille sera toujours ouverte à des négociations de paix... Un jour viendra où Votre Majesté s'avouera qu'elle a manqué de persévérance, de confiance et, qu'elle me permette de le dire, de sincérité. Elle a gâté tout son règne. »

Alexandre ne répond pas. Il ne pliera que s'il est battu. Jour après jour, Napoléon étudie les cartes, parcourt les environs de Vilna. Pas de prisonniers russes, pas de trophées.

Au sud, Jérôme, mon frère Jérôme, a refusé de se plier aux ordres et aux conseils du maréchal Davout, et les Russes de Bagration ont réussi à s'enfuir. Et Jérôme, mon frère Jérôme, a quitté l'armée avec ses quarante mille soldats de Westphalie !

Napoléon enrage. Il en veut à Jérôme, à Davout.

La nuit, pour se calmer, il écrit à Marie-Louise.

« Le petit roi se porte fort bien. Vilna est une fort belle ville de quarante mille âmes. Je suis logé dans une assez belle maison où était, il y a peu de jours, l'empereur Alexandre, fort éloigné de me croire si près d'entrer ici... Nous avons alternativement des orages et des chaleurs, la récolte sera excellente dans le pays. Je t'envie du bonheur que tu vas avoir d'embrasser le petit roi, embrasse-le pour moi. Il sera déjà grandi, dis-moi s'il commence à parler. Addio, mio bene. Tu sais combien je t'aime.

« Tout à toi.

« Nap. »

Il pleut. Puis la chaleur brûle. Puis il pleut à nouveau. Napoléon est chaque jour plusieurs heures à cheval.

Il assiste, sur la route de Kovno, au défilé de deux divisions bavaroises. Il faut que toute l'armée se regroupe, que les approvisionnements en vivres et munitions arrivent. Il faut attendre. Et voilà déjà dix-sept jours qu'il est à Vilna.

Il devrait se jeter en avant, mais il ne veut pas commettre d'imprudence. Il sent qu'autour de lui on l'observe avec inquiétude. On attend ses ordres pour une bataille qui ne vient pas. Comment cerner cette armée russe qui se perd dans l'océan de terre qu'est son pays ?

Le jeudi 16 juillet 1812, quand il rentre à Vilna de retour d'une inspection des régiments du train, Méneval lui apporte deux dépêches de Murat, qui commande l'avant-garde. Le roi de Naples signale que les troupes russes ont réussi à capturer par surprise une unité de cavaliers.

Par surprise ! Murat est une bête !

La deuxième dépêche annonce que les Russes ont évacué le camp retranché de Drissa auquel ils ont travaillé deux années !

Napoléon n'hésite pas. Il faut se lancer à leur poursuite. Les agripper. Les réduire.

Il est vingt-trois heures, ce jeudi 16 juillet. Il monte en voiture. Il va rouler toute la nuit vers Glubokoïe.

Les feux des bivouacs scintillent ici et là. Il n'entend pas un cri, pas une chanson. Les nuits dans ce pays sont aussi tristes que les jours.

3.

Trois heures, quatre heures de l'après-midi. Napoléon est assis dans la salle voûtée et sombre du couvent des Carmes de Glubokoïe. C'est le moment de la journée où la chaleur, dans cette deuxième quinzaine du mois de juillet 1812, est le plus intense. Même derrière ces murs de pierre, l'atmosphère est étouffante. Il dicte, écrit, et cela suffit pour être couvert de sueur. Dehors, la campagne est brûlée par la lumière aveuglante d'un soleil dont le disque semble avoir recouvert tout le ciel. Les troupes ne marchent pas dans cette fournaise. Les chevaux se serrent dans les rares zones d'ombre. Et beaucoup pourrissent, à demi dépecés par les soldats, sur le bord des chemins.

Napoléon écrit. Il sortira dans une heure, quand le soleil commence à décliner, à abandonner une partie du ciel. Il visitera les fours à pain, le parc d'artillerie, les hôpitaux. Il poussera une reconnaissance à la nuit tombée, vers l'est, vers Mohilev et Vitebsk. Il chevauchera une partie de la nuit, passera une revue des divisions bavaroises ou de la Garde, à l'aube. Puis il reviendra ici étudier les dépêches, écouter les aides de camp, écrire.

« Mon amie,

« Je suis ici logé dans un couvent de Carmes, dans un très beau pays, mais bien portant. Tu vois je suis à soixante lieues de Vilna, plus loin de toi. Je suppose que tu es arrivée à Saint-Cloud. Embrasse deux fois pour moi le petit roi, on le dit charmant. Dis-moi s'il t'a fait beaucoup d'effet, s'il commence à parler, s'il marche et enfin si tu es contente de ses progrès. Ma santé est fort bonne, je n'ai rien à désirer là-dessus. Je me porte mieux qu'à Paris.

« Je pense qu'il sera convenable que tu ailles à Paris le jour de ma fête, en faisant comme je ferais pour assister au concert public.

« Mes affaires marchent bien, il ne me manque que ma bonne Louise, mais je suis aise de la savoir auprès de mon fils.

« Je vais à la messe, il est dimanche.

« J'espère que tu auras été contente de Paris et de la France et que tu l'auras vue avec plaisir.

« Addio, mio bene, tout à toi.

« On te choisira le héron que tu as demandé et on te l'enverra.

« Nap. »

Il reste un moment immobile. Quand retrouvera-t-il la France, Marie-Louise, son fils ? Les Russes se retirent. La chaleur, les distances à parcourir font fondre la Grande Armée. Le ravitaillement ne suit pas. Les traînards, les fuyards, les maraudeurs se comptent déjà par dizaines de milliers. Combien a-t-il encore d'hommes à sa disposition ? Deux cent mille ? Berthier n'est même pas capable de fournir des états précis.

Napoléon se lève, commence à dicter.

« Nous perdons tous les jours beaucoup de monde par défaut d'ordre qui existe dans la manière d'aller aux subsistances ; qu'il est urgent qu'ils concertent avec les différents chefs de corps les mesures à prendre pour mettre un terme à un état de choses qui menace l'armée de sa destruction ; que le nombre de prisonniers que l'ennemi fait se monte chaque jour à plusieurs centaines.

« Depuis vingt ans que je commande les armées françaises, je n'ai jamais vu d'administration militaire plus nulle, il n'y a personne, ce qui a été envoyé ici est sans aptitude et sans connaissance. »

Et puis il y a cela. Il relit le texte de cet appel des Russes aux soldats de la Grande Armée, rédigé en plusieurs langues et jeté aux avant-postes.

« Retournez chez vous, ou si vous voulez, en attendant, un asile en Russie, vous y oublierez les mots de conscription, et toute cette tyrannie militaire qui ne vous laisse pas un instant sortir de dessous le joug. »

Il jette cet imprimé. Il en a les mains et l'esprit souillés. Est-ce là une guerre entre souverains ?

- Mon frère Alexandre ne ménage plus rien, dit-il, je pourrais aussi appeler ses paysans à la liberté.

Mais il s'y refuse. Il a vu le long des routes, dans les masures, quelques-uns de ces moujiks.

Eugène de Beauharnais est déjà, à plusieurs reprises, venu l'inciter à abolir le servage. À quoi conduirait cette libération des esclaves ?

- J'ai vu, dit-il, l'abrutissement de cette classe nombreuse du peuple russe. Je me refuse à cette mesure qui vouerait à la mort, à la dévastation et aux plus horribles supplices bien des familles.

Qu'on ne revienne pas sur ce point.

Il s'adresse à Caulaincourt, si longtemps ambassadeur auprès d'Alexandre Ier qu'il en a été dupe. Le grand écuyer continue à plaider l'arrêt de l'offensive. Il n'est pas de jour qu'avec le maréchal Berthier ils ne parlent des pertes dues à la maladie, à la désertion. Ils expliquent par la fatigue des chevaux le fait que les troupes ne puissent « éclairer » leur avance, faire des prisonniers. Ils laissent entendre que Murat fatigue inutilement ses escadrons en les lançant inconsidérablement en avant, en rédigeant des rapports trop optimistes.

- Il faut dire la vérité à Votre Majesté, disent-ils. La cavalerie se fond beaucoup ; les marches trop longues l'écrasent et on voit, dans les charges, de braves gens obligés de rester derrière parce que les chevaux ne peuvent plus fournir à une course accélérée.

Berthier, Caulaincourt ne comprennent pas que la paix ne sera possible que si Alexandre est battu.

Ont-ils lu la proclamation qu'a lancée le tsar à son peuple ?

« Peuple russe, plus d'une fois tu as brisé les dents des lions et des tigres qui s'élançaient sur toi. Unissez-vous la croix dans le cœur, le fer dans la main... Le but, c'est la destruction du tyran qui veut détruire toute la terre. Que partout où il portera ses pas dans l'Empire, il vous trouve aguerris à ses fourberies, dédaignant ses mensonges et foulant aux pieds son or ! »

Le tyran, c'est moi !

Napoléon a un geste de mépris. Il prend Caulaincourt par le bras, l'entraîne.

- Votre ami Alexandre est un Grec, faux. Au reste, je ne lui en veux pas. Il a été trompé sur la force de son armée, il ne sait pas la diriger et il ne veut pas faire la paix ; ce n'est pas un être conséquent. Quand on n'est pas le plus fort, il faut être le plus politique, et sa politique doit être d'en finir. Quand on pourra se parler, nous serons bientôt d'accord, car je ne lui fais qu'une guerre politique.

Mais il faut le contraindre à se battre, pour traiter. Et, donc, avancer.

On couche sous la tente. La pluie succède à la chaleur. Les villages sont vides. Pas un vieil homme, pas une femme, pas un enfant. Les masures sont abandonnées. Quel peuple est-ce, pour obéir ainsi à un ordre de son Empereur ?

Ce silence des bourgades, ces immensités écrasées de soleil et de chaleur et parfois noyées sous des pluies diluviennes, ces armées dont on ne peut accrocher que quelques unités d'arrière-garde ou quelques cavaliers cosaques et que l'on sent pourtant combatives et organisées, tout cela inquiète.

Il faudrait une bataille dans un espace limité, armée contre armée.

Il entre sous la tente. Il est midi, ce samedi 25 juillet.

« Je ne veux pas passer deux jours sans t'écrire, mon amie. Il pleut beaucoup, nous avons des chaleurs, nous marchons toujours. Je n'ai pas d'estafette depuis hier, j'ai trop marché. J'ai revue ce soir.

« J'ai passé ici la Dvina, je marche sur Vitebsk, une des grandes villes de ce pays. Les récoltes sont superbes et de meilleure apparence.

« J'attends les détails du petit roi. Tu dois l'avoir trouvé bien grandi. L'on dit qu'il mange comme quatre et qu'il est très gourmand. Ma santé est assez bonne. Mes affaires vont bien. Adieu, mon amie. Tout à toi.

« Nap. »

Davout, Murat, Ney remportent des victoires à Ostrovno, mais les Russes de Bagration ou d'Osterman réussissent à échapper à l'encerclement. Les combats d'arrière-garde leur permettent de se replier.

Il faut les rejoindre.

Napoléon est à cheval la plus grande partie de la nuit, puis à nouveau à l'aube, encourageant les troupes. Lorsqu'on l'aperçoit, les cris de « Vive l'Empereur » reprennent.

Il s'arrête au sommet d'une colline. À quelques centaines de mètres seulement, des escadrons de cavaliers russes chargent de petites unités de voltigeurs. Les hommes, isolés, résistent, se placent dos contre dos, et attendent la charge qu'ils repoussent, plusieurs heures durant.

Napoléon, dès la fin des combats, va vers eux. Certains des voltigeurs ramènent même quelques prisonniers.

- Vous êtes tous des braves et méritez tous la croix, lance-t-il.

Les soldats lèvent leurs fusils, acclament l'Empereur.

Napoléon s'éloigne, galope.

Cette armée est encore pleine d'ardeur. Il ne lui manque qu'une grande et vraie bataille, qu'une grande victoire.

Mais les plaines sont désertes. Le plateau qui domine Vitebsk et la Dvina, et où les avant-gardes avaient signalé l'armée ennemie, est vide. Napoléon le parcourt au pas, donne de temps à autre des coups d'éperon qui font bondir son cheval.

Il interpelle ses aides de camp. Où sont les Russes ? Pas un paysan, pas un prisonnier qui puisse indiquer la route suivie par l'armée adverse.

Il faut rentrer à Vitebsk. Napoléon s'installe dans le palais du gouverneur de la Russie blanche, le prince de Wurtemberg, une modeste bâtisse poussiéreuse. La ville vaste, avec ses couvents et ses églises, est vide, à l'exception de quelques juifs qui vendent de la farine aux soldats. On présente à l'Empereur un paysan qu'on a trouvé endormi sous un buisson.

L'homme s'agenouille, balbutie. Le mouvement de l'armée russe a commencé depuis quatre jours, dit-il, par la route de Smolensk.

Napoléon le renvoie. Il veut ce soir un rapport des chefs de corps.

- C'est peut-être à Smolensk que les Russes veulent se battre, dit-il.

Il interroge chaque officier. Le roi Murat lui-même dit que « la cavalerie est sur les dents ».

Napoléon écoute. Malgré les acclamations des troupes, il sent bien que l'armée est épuisée, qu'il faut la reprendre en main pour qu'elle soit prête à un nouveau bond en avant, pour la bataille décisive. Au travail ! Parade sur la place tous les matins à six heures. Réorganisation du ravitaillement, des transports et des hôpitaux. Revue des unités, chaque jour, par l'Empereur.

Il renvoie les chefs de corps.

Quelques lignes à Marie-Louise comme chaque jour. Pour respirer un autre air que celui de la guerre.

« Mon amie. Il fait ici un temps d'une insupportable chaleur. Nous étouffons. Nous ne sommes qu'à cent lieues de Moscou.

« Écris-moi de Paris tout ce qui vient à ta connaissance et ce que l'on dit.

« Le petit roi doit bien t'amuser s'il commence à parler et à sentir. On dit que c'est un petit diable, bien gourmand et très tapageur.

« Je sais que tu as l'habitude de bien occuper ton temps ; c'est une chose bien précieuse et bien essentielle, c'est une de tes belles qualités.

« Ta lettre au Pape est bien, mais tu devais finir par le terme "Votre très chère fille". C'est l'étiquette. Je mande à Méneval de t'en envoyer un modèle... Je ne me souviens plus de ce que tu me demandes des cent vingt mille livres de cadeau adressé. Si c'est ce que tu as fait à ta famille, il me semble que j'avais ordonné déjà. Je ne sais pas non plus ce que c'est que les dentelles de Hollande ? Toutefois tu trouveras ci-joints les ordres pour arranger tout cela. Je m'en rapporte à toi.

« Adieu, mon amie, porte-toi bien, embrasse le petit roi, et ne doute jamais de ton fidèle

« Nap. »

Il parcourt les pièces de ce bâtiment modeste.

Puisqu'il va rester quelques jours à Vitebsk, il veut qu'on organise son habitation, avec ses livres, ses cartes, son petit lit à armature de fer. Il établit son emploi du temps quotidien : lever à cinq heures, revue sur la place devant le palais. Elle lui semble étroite. Que les sapeurs de la Garde abattent les maisons, créent une véritable esplanade. Que tous les chefs de corps, les généraux présents dans la région de Vitebsk assistent à la parade, se présentent à lui.

Il les questionne, écoute leurs rapports, leurs justifications, leurs protestations de dévouement, l'affirmation de leur zèle et de leurs bonnes intentions. Il s'exclame.

- Je n'en tiens compte qu'autant que le succès en est le résultat. Il faut réussir.

Il leur tourne le dos et, malgré la chaleur déjà forte en ce tout début de matinée, il parcourt les cantonnements, inspecte une nouvelle fois les fours à pain. Se rend sur les emplacements occupés par l'armée russe. Il saute de cheval, examine les traces laissées par les troupes. Combien étaient-ils ? Une, deux armées ? Barclay a-t-il été rejoint par Bagration ?

Il est près de midi, il rentre à Vitebsk.

Il voit le maréchal Oudinot qui vient de battre les Russes de Wittgenstein à Jaboukovo, mais qui, au lieu de poursuivre l'ennemi, s'est replié, comme effrayé par l'espace qui s'ouvrait devant lui.

Il l'interpelle sèchement.

- Les Russes, dit-il, publient partout et sur les derrières la victoire éclatante qu'ils ont remportée sur vous, puisque sans raison vous les avez laissés coucher sur le champ de bataille.

Oudinot commence à protester. Napoléon l'en empêche.

- La guerre est une affaire d'opinion, la réputation des armes à la guerre est tout, et équivaut aux forces réelles.

Comment n'ont-ils pas encore compris cela, ces vieux soldats ? Si les Russes reculent devant moi, c'est qu'ils ont peur de moi, de ma réputation, de l'opinion qu'ils se font de mes forces.

S'ils savaient que les chevaux manquent de fourrage, que les hommes depuis près d'un mois se nourrissent avec ce qu'ils trouvent ! Heureusement, le pays est riche, les champs remplis de légumes, les caves de provisions et d'alcool. Les hommes en boivent tant qu'ils en meurent au bord des routes, sous le soleil !

Au fil des jours, les orages deviennent plus fréquents. Le temps, en ce milieu du mois d'août, est plus irrégulier. Il pleut à verse depuis trois jours. La terre est devenue boue. On ne peut se déplacer.

Napoléon dicte une lettre pour Barbier, son bibliothécaire, qui depuis plus de dix ans trouve tous les livres dont il a besoin, compose la bibliothèque de campagne, rédige des notes sur les dernières parutions.

« L'Empereur, explique Napoléon, désirerait avoir quelques livres amusants. S'il y avait quelques bons romans nouveaux ou plus anciens qu'il ne connût pas, ou des Mémoires d'une lecture agréable, vous feriez bien de nous les envoyer, car nous aurons des moments de loisir qu'il n'est pas aisé de remplir ici. »

Pas de femmes, pas de théâtre, pas de Cour, pas d'apparat. Des châteaux rustiques, des villes aux rues non pavées. Pas un notable pour en remettre les clés, pour se placer à mon service. Un pays pire que l'Égypte ! La vie austère d'un empereur-soldat.

Il aime se voir ainsi. Il y pense quelques instants, en buvant ce verre de chambertin dont les fourriers réussissent à transporter les bouteilles jusqu'ici ! Ce vin, son seul luxe. Le moment où il se détend, savourant ces deux ou trois gorgées, le plus souvent coupées d'eau.

Puis c'est à nouveau la guerre. Berthier qu'il faut houspiller, dont les prudences irritent. « Il faut aller chercher la subsistance pour les chevaux jusqu'à dix et douze lieues de Vitebsk, dit le maréchal. Partout, les habitants qui n'ont pas fui sont en armes. On exténue, pour aller chercher des vivres, des chevaux qui avaient besoin de repos et on les expose ainsi que les hommes à être pris par les cosaques ou massacrés par les paysans, ce qui arrive souvent », ajoute Berthier.

Il ne veut pas l'écouter. Il faut organiser la recherche des vivres, il l'a déjà dit. Il faut surtout se remettre en marche, joindre l'ennemi, le battre, puis ainsi le forcer à la paix.

Il quitte Vitebsk en direction de Smolensk. Il arrive au bord du Dniepr. Il longe le fleuve, chevauchant jusqu'à la nuit. Ici est l'immensité des fleuves et des terres.

Il entend une canonnade, des aides de camp arrivent au galop, rapportent qu'à Krasnoïe la cavalerie de Murat a attaqué une division russe, pris des canons, les premiers trophées de la campagne. Des prisonniers ont révélé que les troupes russes se concentrent à Smolensk, « la ville sainte », ont-ils dit. C'est là qu'aura donc lieu la bataille.

Il rejoint sa tente, placée au milieu du carré de la Garde.

C'est le 15 août 1812. Ce samedi, il a quarante-trois ans ! Il passe en revue sa Garde qui l'acclame. Point de Te Deum dans une cathédrale, point de dignitaires venus présenter leurs vœux. A-t-il jamais connu cela ? Il lui semble qu'il fait la guerre depuis toujours. Il va partir vers les avant-postes qui sont déjà autour de Smolensk.

Debout, il écrit quelques lignes :

« Mon amie, je t'écris de dessous ma tente, car je suis en chemin pour me porter sur Smolensk. Ma santé est fort bonne. Les détails que tu me fais du petit roi sont fort intéressants. Il est bien heureux de te voir à côté de lui. Adieu, mon amie, tout à toi.

« Ton fidèle

« Nap. »

Il regarde Smolensk, ses remparts de brique, ses coupoles, les collines qui l'entourent et dominent la rive gauche du Dniepr sur laquelle la ville est bâtie. Ce pont, là, est situé au point de rencontre des routes qui conduisent à Saint-Pétersbourg et à Moscou.

Il écoute les rapports. La ville est défendue. Des cosaques ont même réussi à encercler le maréchal Ney, qui a eu le collet de son habit déchiré par une balle tirée à bout portant.

Il observe à la lunette les mouvements de troupes russes sur le pont. Les unes rentrent dans la ville, les autres la quittent. Les Russes se préparent-ils à une nouvelle retraite ?

Il sollicite l'avis de Caulaincourt, mais il l'imagine. Le grand écuyer pense que les Russes vont se retirer.

Il observe longuement la ville où, dans la nuit, commencent à s'allumer des incendies.

- Si c'est ainsi, en m'abandonnant une de leurs villes saintes, les généraux russes déshonorent leurs armées aux yeux de leurs propres sujets, dit-il.

Il marche devant son bivouac.

- Cela me donnera une bonne position, reprend-il. Nous les éloignerons un peu pour être tranquilles. Je me fortifierai. Nous nous reposerons et, sous ce point d'appui, le pays s'organisera et nous verrons comment Alexandre se trouvera de ce parti-là. Mon armée sera plus formidable, ma position plus menaçante que si j'avais gagné deux batailles. Je m'établirai à Vitebsk. Je mettrai la Pologne sous les armes et je choisirai plus tard, s'il le faut, entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

Il voit le visage de Caulaincourt, ceux de Berthier et des aides de camp s'épanouir. Ils veulent tous et ils espèrent cela. Et c'est sans doute la sagesse. Mais est-il donc encore possible d'être sage ?

Tout à coup, deux explosions énormes embrasent le ciel. Les Russes ont dû faire sauter leurs dépôts de munitions. La ville tout entière brûle, illuminant le ciel. Tout l'horizon semble en feu.

Il est fasciné par ce spectacle, attiré par lui.

- C'est une éruption du Vésuve, dit-il. N'est-ce pas, que c'est un beau spectacle, monsieur le grand écuyer ?

Il frappe sur l'épaule de Caulaincourt, qui tressaille.

- Horrible, Sire, murmure le grand écuyer.

N'ont-ils donc rien appris de la guerre ?

- Bah, reprend Napoléon, rappelez-vous, messieurs, ce mot d'un empereur romain : le corps d'un ennemi mort sent toujours bon.

Il rentre dans Smolensk le mardi 18 août. Des morts partout, parmi les décombres qui brûlent. À l'odeur de fumée se mêle celle des cadavres qui commencent à se décomposer. Il chevauche lentement, lance des ordres. Qu'on enlève les morts, qu'on ramasse les blessés, qu'on éteigne les incendies et qu'on recense les subsistances trouvées en ville.

Il s'installe dans la maison du gouverneur. On y étouffe. L'odeur de mort a imprégné toutes les pièces. Il jette son épée sur une table.

- La campagne de 1812 est terminée, dit-il d'un ton las.

Il s'assied, allonge ses jambes. Il les sent lourdes, enflées dans les bottes. Il commence à écrire.

« Mon amie, je suis à Smolensk depuis ce matin. J'ai pris cette ville aux Russes après leur avoir tué trois mille hommes et blessé plus du triple. Ma santé est fort bonne. La chaleur est excessive. Mes affaires vont bien. Schwarzenberg a battu les Russes à deux cents lieues d'ici.

« Nap. »

Il se sent mieux avec la nuit qui tombe, plus fraîche. Le prince Schwarzenberg a donc battu les Russes. Bon allié autrichien !

- Cela donne une couleur à l'alliance. Ce canon retentira à Pétersbourg, dans la salle du trône de mon frère Alexandre. C'est un bon exemple pour les Prussiens. Ils se piqueront peut-être d'honneur.

Et en même temps il est soucieux. En Suède, Bernadotte a favorisé la signature d'une alliance anglo-russe. Ce Français s'apprête à trahir ! Les dépêches qui arrivent d'Espagne annoncent des victoires de Wellington. Marmont a été battu. Joseph a abandonné Madrid. Certes, à quelque chose malheur est bon.

- Les Anglais sont occupés, dit-il à Caulaincourt. Ils ne peuvent quitter l'Espagne pour aller me faire des échauffourées en France ou en Allemagne. Voilà ce qui m'importe.

Mais il suffirait d'une défaite pour que tout, derrière lui, s'embrase. La Prusse, l'Allemagne ; et, en France même, certains le guettent, attendent l'occasion. Peut-il se permettre de rester une saison de plus en Russie, de ne pas conclure cette campagne par une victoire triomphale, l'entrée dans Moscou ?

Il se redresse. Il va chevaucher autour de Smolensk en direction de Valoutina, où les troupes sont engagées contre l'arrière-garde de Barclay, qu'elles peuvent cerner. Il regarde les cartes, consulte les rapports des aides de camp.

- Barclay est fou, dit-il, cette arrière-garde est à nous, si Junot marche seulement l'arme au bras.

Il galope vers le lieu de la bataille. Il observe les mouvements de troupes. Que fait donc Junot ?

Il n'attaque pas. Il laisse Murat charger seul et l'oblige à se replier. Les Russes vont s'échapper, une nouvelle fois !

Napoléon rentre à Smolensk. Il est sombre. Il se souvient du courage de Junot, de sa fidélité, de son intrépidité, c'était il y a si longtemps au siège de Toulon.

- Junot n'en veut plus, dit-il. Il me fait perdre la campagne.

Il faudrait sévir, dégrader, renvoyer, humilier.

Mais c'est Junot, mon premier aide de camp, quand je battais le pavé de Paris, avec un uniforme délavé et troué.

Comme Junot, il le sait, tant de généraux sont las de se battre, même s'ils sont braves, s'ils chargent encore avec héroïsme.

Mais puis-je faire la paix ? Qui la veut ?

Il veut rencontrer le comte Orloff, un officier des Gardes impériales venu en parlementaire pour obtenir des renseignements sur des officiers russes prisonniers.

- La guerre est seulement politique, dit-il. Je n'en veux pas à l'empereur Alexandre. Je veux la paix.

Mais qui peut rêver d'une paix conclue sans défaite ?

Le dimanche 23 août, alors que, comme il vient de l'écrire à Marie-Louise, la chaleur est épouvantable, il se promène à pied sur la place devant la maison du gouverneur. Il ne peut se permettre de reculer. La guerre, il l'a dit à Oudinot, est une affaire d'opinion. S'il ne remporte pas de victoire, s'il n'entre pas dans Moscou, ce sera une défaite.

Il convoque ses maréchaux.

Il les reçoit le lundi 24 août. Oseront-ils parler ? Murat affirme que l'armée russe peut être rejointe et battue. Les autres se taisent. Mais il connaît le sens de leur silence. Ils veulent remettre la suite des opérations à 1813.

Comme si l'on pouvait attendre ! Il a envisagé lui-même cette hypothèse. Il a hésité. Maintenant, il a choisi.

- Avant un mois, dit-il, nous serons à Moscou.

Il les fixe, l'un après l'autre. Ils baissent les yeux. Il faut qu'ils approuvent.

- Dans six semaines, reprend-il, nous aurons la paix.

Puis, les invitant à regagner leurs unités, il dit - mais comprendront-ils ? :

- Le péril même nous pousse vers Moscou. J'ai épuisé les objections des sages.

Il quitte Smolensk le mardi 25 août à une heure du matin. Il chevauche une partie de la nuit et presque tout le jour. Les villages sont vides. Il ne voit pas une charrette, pas un paysan. Les maisons de Durogobouje, une petite ville sur le Dniepr, brûlent. Est-ce le feu des bivouacs des soldats, ou les Russes, qui ont allumé l'incendie ?

Il s'emporte contre l'indiscipline, le chaos qu'il constate sur les routes. Les voitures des officiers, chargées de bagages, passent parfois avant l'artillerie.

- Je ferai brûler la mienne si elle n'est pas à son rang, dit-il.

Il chemine à cheval, fait arrêter par les chasseurs de sa Garde des voitures qui roulent hors de la colonne. Il ordonne qu'on y mette le feu. Un officier tente de plaider. Elle appartient à M. de Narbonne, dit-il, l'aide de camp de l'Empereur, qui va y perdre tout ce qu'il possède et qui sera peut-être blessé demain.

- Il m'en coûterait bien plus si je n'avais pas d'artillerie demain, répond Napoléon.

Il passe à Slavkovo, à Rouibkoï, à Wiazma, où les escadrons de Murat ont refoulé les Russes, mais peut-être s'agit-il des avant-gardes de l'armée, peut-être approche-t-on de la bataille ?

« Je suis ici, écrit-il à Marie-Louise, dans une assez belle ville. Il y a trente églises, quinze mille habitants et beaucoup de magasins d'eau-de-vie, et d'autres objets utiles à l'armée. Il a plu un peu, ce qui a abattu la poussière et rafraîchi le temps. Ma santé est fort bonne ; mes affaires vont bien. Adieu, mon amie. Tout à toi.

« Ton fidèle époux

« Nap. »

« J'ai appris que le petit roi avait repris toute sa gaieté, embrasse-le pour moi deux fois. »

Il marche dans Wiazma. Il a donné l'ordre aux tirailleurs de la Garde d'entrer les premiers dans la ville afin de connaître l'origine des incendies qui transforment cités et villages en décombres morts. Ils ont vu des cosaques allumer des foyers. Les quelques habitants demeurés sur place confirment que l'arrière-garde de l'armée russe a préparé l'incendie.

- Qu'est-ce que ces gens qui brûlent leurs maisons pour nous empêcher d'y coucher une nuit ! s'exclame-t-il.

Mais l'inquiétude le saisit.

Que devient cette guerre ? Que veut Alexandre, cet empereur que j'appelle mon frère ? Smolensk, sa ville sainte, est brûlée ; son pays est dans un bel état. Il aurait mieux fait de s'arranger. Il a préféré se livrer encore aux Anglais. Lui rebâtiront-ils ces villes brûlées ?

On continue d'avancer. La ville de Ghjat est en flammes, mais quelques maisons ont échappé à l'incendie. Napoléon parcourt les environs, puis, à la nuit, il s'installe en ville. On interroge un cosaque qui a été fait prisonnier. L'Empereur le fait avancer, lui donne quelques pièces d'or puis le questionne. Le cosaque annonce que le général Koutousov a pris la tête de l'armée en remplacement de Barclay de Tolly. La noblesse, explique le cosaque, a forcé l'empereur Alexandre à cette nomination dont l'armée russe se réjouit.

Napoléon se lève, sourit. Enfin ! dit-il.

- Le nouveau général ne peut continuer ce système de retraite que l'opinion nationale réprouve. Il a été appelé à la tête de l'armée à condition de combattre. Le système de guerre suivi jusqu'à ce jour doit donc changer.

Napoléon hausse la voix, prise plusieurs fois.

- Koutousov livrera bataille, reprend-il, pour plaire à la noblesse, et dans quinze jours Alexandre n'aura plus ni capitale ni armée. Il pourra alors faire la paix sans encourir les reproches et la censure des grands seigneurs, dont Koutousov est le choix.

Il est déterminé mais nerveux. Il n'a pas l'allégresse qui l'a toujours porté à la veille des batailles. L'angoisse le saisit même parfois. Et Berthier qui vient le supplier de ne plus avancer vers Moscou, de se replier sur Smolensk ou Vitebsk ! Il ne veut plus voir Berthier. Il ne veut plus que le maréchal partage son déjeuner avec lui.

Il faut aller de l'avant au contraire, battre Koutousov, briser l'armée russe.

Le samedi 5 septembre 1812, il fait dresser sa tente loin du village de Borodino, où les cavaliers de Murat viennent de repousser les avant-gardes russes. L'armée de Koutousov est là, de l'autre côté de la rivière Kolocza qui coule, encaissée entre deux plateaux, et se jette au loin dans la Moskova qu'il aperçoit.

Dans la nuit, alors que le froid est vif et qu'il pleut, il monte à cheval, parcourt les avant-postes, et, toute la journée du dimanche 6, il chevauche ainsi, établissant son plan. Eugène sera à sa gauche, attaquant Borodino et la Grande Redoute qui se trouve de l'autre côté de la rivière Kolocza. Ney et Davout seront au centre et se lanceront à l'assaut de la butte des Trois-Flèches. Les Polonais de Poniatowski déborderont sur la droite.

Et je serai avec la Garde, prêt à intervenir.

À dix-huit heures, ce dimanche 6 septembre 1812, il réunit ses maréchaux. Il écoute leurs rapports. Les assauts seront difficiles, disent-ils, les Russes ont fortifié leurs redoutes. Ils se battent bien. Davout insiste pour qu'à l'attaque frontale on préfère le débordement par l'aile droite, en renforçant Poniatowski.

Personne ne partage l'opinion de Davout.

Napoléon se lève. Il se rallie à la majorité, dit-il. Le plan qu'il a exposé est donc arrêté.

Il a la tête lourde, les jambes enflées. Il fait venir le docteur Mestivier qui, après avoir séjourné longuement à Moscou, est rentré à Paris et accompagne l'armée.

- Eh bien, docteur, dit Napoléon, vous le voyez, je me fais vieux, mes jambes enflent, j'urine à peine, c'est sans doute l'humidité de ces bivouacs, car je ne vis que par la peau.

Il tousse. Le pouls est fébrile. L'urine ne coule que goutte à goutte et il a mal.

Mais il écarte Mestivier. Il verra après la bataille.

Il se dirige vers le fond de sa tente, et tout à coup il aperçoit un portrait du roi de Rome peint par Gérard, que M. de Beausset, un aide de camp de Marmont, vient d'apporter de Paris.

L'émotion est si forte, sa fatigue si grande qu'il se retient au montant de son lit de fer.

Tout en fixant le portrait, il se fait apporter une plume, une feuille, et il commence à écrire :

« Ma bonne amie, je suis très fatigué. Beausset m'a remis le portrait du petit roi. C'est un chef-d'œuvre. Je te remercie bien de ton attention, cela est beau comme toi. Je t'écrirai demain plus en détail. Je suis fatigué. Addio, mio bene. Nap. »

Il voudrait se coucher, mais il saisit le portrait de son fils, le porte hors de la tente, dans le crépuscule humide. Il le pose sur une chaise. Des grenadiers s'approchent, s'inclinent comme s'il s'agissait d'une image sainte.

Napoléon murmure au général Rapp, qui se tient près de lui : - Mon fils est le plus bel enfant du monde.

4.

Dans sa tente dressée au milieu des régiments de sa Garde, il se réveille en sursaut.

Il est deux heures du matin, ce lundi 7 septembre 1812. Son corps est endolori. Il se sent lourd. Ses jambes sont encore enflées. Il tousse. Sa tête est prise dans le cercle de fer d'une « horrible migraine ».

Maudit rhume ! Mais on ne s'arrête pas à cela.

Il entend les clairons qui d'un bout à l'autre des lignes françaises sonnent la diane. Il a déjà si souvent vécu ces aubes de combat.

- Voilà dix-neuf ans que je fais la guerre, et j'ai donné bien des batailles et fait bien des sièges en Europe, en Asie, en Afrique, répète-t-il.

Il l'a écrit à Marie-Louise. C'est à elle qu'il pense, à ce fils dont le portrait surgit à nouveau, éclairé par la torche que tient l'aide de camp de service.

Il se lève.

Dehors, la nuit est trouée par les feux de bivouacs. Ceux des Russes lui paraissent innombrables, et un murmure grave, comme une mélopée, monte de la vallée, court le plateau. Les Russes prient avant la bataille.

Autour de lui, il distingue les soldats de la Garde qui revêtent leur uniforme de parade. Ils se passent en silence des bouteilles de schnaps. Il doit en être ainsi dans toutes les unités.

Il a tant de fois vu ces aubes.

Et si souvent tout son destin a été suspendu au sort de la bataille qui allait s'engager. Mais chaque fois il l'a emporté, à Marengo, à Austerlitz, à Iéna, à Friedland, à Wagram. Et voilà trois mois qu'il attend ce moment. Pourtant il sait, ce matin, qu'il ne détient pas toutes les cartes. Les règles de la partie, qu'il a toujours fixées, imposées à l'ennemi, lui ont échappé. Ce n'est pas lui qui a choisi le lieu et le moment de l'affrontement, mais ce vieux Koutousov, qu'il a battu à Austerlitz mais qui est aussi le vainqueur des Turcs.

La bataille commence alors que la Grande Armée a été usée par trois mois de marche dans ce pays brûlé de soleil, étouffé de poussière. Voilà un mois que les hommes n'ont pas une distribution de vivres et qu'ils se nourrissent sur le pays. Il n'a même pas réussi à savoir avec exactitude, lui qui veut toujours connaître à un homme près l'état des unités, le nombre de soldats dont il dispose. Peut-être à peine cent trente mille, s'il en croit les calculs de Berthier ! Mais qu'en sait Berthier, alors que des milliers de traînards se sont répandus dans les campagnes et sur les chemins, et qu'ils sont la proie des cosaques ?

Il avance dans le campement de la Garde. Les hommes sont en rang. Les artilleurs de la Garde préparent leurs pièces.

Il s'approche. Il dispose de cinq cent quatre-vingt-sept bouches à feu. Mais Koutousov en a sans doute davantage. Il doit aligner plus de six cents canons, et peut-être cent vingt mille hommes, et compter en plus sur ces cavaliers cosaques qui tournoient autour de la Grande Armée et qui peuvent à tout instant fondre sur les arrières pendant la bataille.

C'est à cela que je dois penser. Cela que je dois prévoir. Il faut à chaque moment que je puisse commander à une unité de réserve capable de faire face à une action de cette cavalerie sur le flanc ou le dos des armées qui attaquent.

Il ne faudra pas engager la Garde dans la bataille principale. Je dois vaincre sans elle et la conserver comme ultime recours, pour m'opposer à l'imprévu.

Il monte à cheval.

Il entend, au-dessus du bourdonnement rythmé des Russes qui prient, les voix des officiers qui lisent sa proclamation, écrite hier dans la tente.

Il l'écoute, la murmure.

« Soldats, voilà la bataille que vous avez tant désirée ! Désormais la victoire dépend de vous ; elle est nécessaire. Elle nous donnera l'abondance de bons quartiers d'hiver et un prompt retour dans la patrie ! Conduisez-vous comme à Austerlitz, à Friedland, à Vitebsk, à Smolensk, et que la postérité la plus reculée cite avec orgueil votre conduite dans cette journée ; que l'on dise de vous : il était à cette grande bataille sous les murs de Moscou ! »

Il regarde les bivouacs russes. Il doit vaincre, détruire l'armée de Koutousov, entrer dans Moscou et imposer ainsi la paix à Alexandre. Alors la partie, une fois de plus, aura été gagnée.

S'il la perd...

Il ne peut pas perdre.

À six heures, alors que le jour se lève, il donne l'ordre à l'artillerie de commencer de tirer. Il suit des yeux les aides de camp qui s'élancent. Et tout à coup la canonnade déferle, envahissant la vallée de la Kolocza, roulant entre les rebords des plateaux, faisant jaillir la terre autour de la Grande Redoute, des Trois-Flèches.

Les premières lignes de fantassins, ceux d'Eugène, partent à l'assaut du village de Borodino déjà en flammes, de la Grande Redoute. Puis, à droite, ce sont les soldats de Davout, de Junot et de Ney qui se dirigent vers la Grande Redoute, et les Polonais de Poniatowski qui tentent de s'emparer des Trois-Flèches. Les boulets russes creusent dans les lignes des sillons sanglants. La fumée couvre peu à peu le champ de bataille, poussée par une légère brise qui souffle d'ouest en est et dissimule ainsi une partie des Russes.

Le soleil apparaît lentement, perçant la brume et la fumée.

- C'est le soleil d'Austerlitz ! lance-t-il.

Sera-ce Austerlitz ?

Il reste là, immobile sur son cheval. Les aides de camp se succèdent. Annoncent la prise de Borodino, puis la contre-attaque russe. Le général Plausonne, commandant l'assaut, a été tué dans le village avec la plupart de ses officiers. Davout a remporté la Grande Redoute, mais les Russes l'en ont délogé. Le général Compans est tué ; Davout, dont le cheval a été abattu, est resté sans connaissance. Les Trois-Flèches, la Grande Redoute, Borodino et le village de Semenovskoïe changent plusieurs fois de main. Le général russe Bagration a été tué en défendant Semenovskoïe, assure-t-on.

À chaque nom qu'on lui jette, il serre seulement les doigts sur les rênes. Montbrun, Damas, Compère, tous généraux, morts. Et Caulaincourt, le frère du grand écuyer, général lui aussi, abattu en chargeant à la tête de ses cavaliers. Il se tourne vers Caulaincourt. Les larmes coulent sur le visage du grand écuyer. Il a écouté l'aide de camp annoncer la mort de son frère.

- Vous avez entendu la triste nouvelle. Allez à ma tente.

Caulaincourt ne bouge pas, se contente de saluer, levant à demi son chapeau.

- Il est mort comme un brave, dit Napoléon.

Combien sont-ils, à être tombés ? Des dizaines de généraux, lui semble-t-il, des centaines de colonels, des dizaines de milliers d'hommes. Il le pressent. Et les Russes n'abandonnent pas le terrain. Ils ne se débandent pas. Ils contre-attaquent à la baïonnette. Leurs artilleurs se font hacher sur leurs pièces.

- Ces Russes se font tuer comme des machines, lance-t-il. On n'en prend pas. Cela n'avance pas nos affaires. Ce sont des citadelles qu'il faut démolir avec du canon.

Ce ne sera pas Marengo, ni Austerlitz, ni Iéna, ni Friedland, ni Wagram.

Il le devine.

- Nous gagnerons la bataille, dit-il les dents serrées. Les Russes seront écrasés, mais ce ne sera pas une affaire finie.

Il est sombre alors que la journée s'avance. On a tiré une centaine de milliers de coups de canon. Et les Russes résistent toujours.

Les aides de camp de Murat et de Ney répètent avec insistance la demande des maréchaux : il faut faire donner la Garde. Elle brisera le front des Russes, qui s'enfuiront. Puis ce sont les généraux qui harcèlent Napoléon. La Garde ! La Garde !

Il ne tourne même pas la tête.

- Je m'en garderai bien, je ne veux pas la faire démolir dit-il. Je suis sûr de gagner la bataille sans qu'elle y prenne part.

Ils insistent. Que savent-ils de l'ensemble des choses ? Ils voient la bataille au bout de leur sabre. Moi, je dois saisir l'ensemble.

- Et s'il y a une autre bataille demain, avec quoi la livrerai-je ? dit-il.

Est-ce qu'ils savent que, comme je l'avais craint, la cavalerie russe et les cosaques d'Ouvarov et de Platov ont effectué une diversion sur nos arrières, attaqué les bagages de la division qui a donné l'assaut à Borodino ?

Puis-je prendre le risque d'être tourné, enveloppé ?

Il faut vaincre sans la Garde.

Mais la Grande Redoute résiste. Il aperçoit les canons français qui, installés sur les Trois-Flèches enfin conquises, bombardent la Grande Redoute qui ne cède pas.

Le maréchal Lefebvre, près de lui, de son propre chef, donne l'ordre à la Garde d'avancer.

Un instant, il se laisse aller.

- Avancez, foutus couillons ! crie-t-il.

Puis, aussitôt, il arrête le mouvement.

On gagne une bataille la tête froide, en ne cédant pas à une impulsion.

La Grande Redoute tombe enfin.

Napoléon s'avance, rejoint les premiers rangs des tirailleurs qui progressent sur la route de Moscou. Les Russes se replient en bon ordre. Ils tiennent encore une redoute et un petit ouvrage qui couvre la route.

Napoléon donne l'ordre à l'escorte de rester en arrière. Il est avec la première ligne. Les balles sifflent.

Pourquoi ne pas mourir, comme les quarante-sept généraux et la centaine de colonels qui sont tombés ?

Les ravins, les talus sont recouverts par des milliers de morts mêlés. Combien ? Cinquante, soixante mille ? Il a l'habitude de cette comptabilité macabre. Il lui suffit de voir des fossés remplis de cadavres que les détrousseurs n'ont pas encore pu dépouiller de leur uniforme pour qu'il estime que trois sur quatre de ces hommes tombés sont des Russes. Et combien de blessés ? Trente, quarante mille ? Jamais bataille n'a coûté aussi cher.

Il ne fera pas donner l'assaut aux derniers retranchements russes.

- L'affaire est finie, murmure-t-il.

La nuit tombe. Il regarde les masses russes s'éloigner en bon ordre. Malgré les boulets qui tombent, elles reforment leurs rangs.

Qu'on intensifie le feu, commande-t-il.

- Ils en veulent encore ? Qu'on leur en donne !

Il a gagné la bataille. Il est sur les bords de la Moskova, sur la route qui conduit par Mojaïsk à Moscou. Mais il n'a pas détruit l'armée russe, et la bataille de la Moskova ressemble davantage à Eylau qu'à Friedland.

Cimetière de dizaines de milliers d'hommes !

Il rentre lentement à son bivouac.

Les cris, les hurlements des blessés montent de toutes parts. Les silhouettes courbées des détrousseurs vont et viennent comme des charognards. Bientôt, les cadavres seront nus.

Comment dormir ?

Il faut poursuivre Koutousov, entrer dans Moscou. Et là, enfin, ce gage pris, obtenir la paix.

Maintenant il faut écrire, pour que l'on sache que la victoire est mienne.

« Ma bonne amie,

« Je t'écris sur le champ de bataille de Borodino. J'ai battu hier les Russes, toute leur armée forte de cent vingt mille hommes y était. La bataille a été chaude : à deux heures la victoire était à nous. Je leur ai fait plusieurs milliers de prisonniers et pris soixante pièces de canon. Leur perte se peut évaluer à trente mille hommes. J'ai eu bien des tués et des blessés... Je n'ai de ma personne pas du tout été exposé. Ma santé est bonne, le temps un peu frais. Adieu, ma bonne amie, tout à toi

« Ton Nap. »

Il relit. Il sait ce que sont la Cour et l'entourage. On murmure, on tente de surprendre une émotion de l'Impératrice. Puis le mal se répand. Il ne doit écrire que ce qu'il faut qu'on sache, qu'on croie. Et qui sait, d'ailleurs, si l'une de ces lettres ne sera pas prise par un parti de cosaques, et transmise ensuite à Pétersbourg et à Londres ?

Il doit aussi penser à cela. La guerre, les victoires sont affaires d'opinion. Koutousov peut écrire à son empereur qu'il a remporté la bataille. Le général Bennigsen n'a-t-il pas fait cela après Eylau ? Et le poison s'est diffusé en Europe.

Il faut par avance combattre ce mensonge qui détruirait les effets de la bataille.

Il dicte une lettre pour l'empereur d'Autriche.

« Monsieur mon Frère et très cher Beau-Père, je m'empresse d'annoncer à Votre Majesté impériale l'heureuse issue de la bataille de la Moskova, qui a eu lieu le 7 septembre au village de Borodino. Sachant l'intérêt personnel que Votre Majesté veut bien me porter, j'ai cru devoir lui annoncer moi-même ce mémorable événement et le bon état de ma santé. J'évalue la perte de l'ennemi à quarante ou cinquante mille hommes ; il avait de cent vingt mille à cent trente mille hommes en bataille. J'ai perdu huit à dix mille tués ou blessés. J'ai pris soixante pièces de canon et fait un grand nombre de prisonniers. »

Il s'arrête de dicter. Il y a si peu de prisonniers au contraire ! Les Russes se sont fait tuer plutôt que de se rendre. Sur la route de Mojaïsk, les aides de camp de Murat, qui est à l'avant-garde, rapportent qu'on ne rejoint que quelques traînards, que l'ennemi n'a pas abandonné une seule charrette, et que dans Mojaïsk l'infanterie et la cavalerie russes continuent de résister.

Mais on ne peut dire cela.

Il sort de sa tente. Il va parcourir le champ de bataille. Il dit aux officiers qui l'entourent :

- La bataille de la Moskova est l'action de guerre la plus glorieuse, la plus difficile et la plus honorable pour les Gaulois, dont l'histoire ancienne et moderne fasse mention.

Il ne ment pas. Il a vu les fantassins charger, baïonnettes croisées, sans tirer un coup de feu sous la mitraille. On dit que Bagration a crié en les apercevant et avant de mourir : « Bravo, bravo ! »

Il monte à cheval, il ajoute :

- L'armée russe d'Austerlitz n'aurait pas perdu la bataille de la Moskova.

Mais ces cadavres russes qu'il aperçoit entassés les uns sur les autres, dans les ravins, autour des redoutes, sur le plateau, sont ceux d'hommes qui se sont battus avec acharnement. Bien battus.

Il passe lentement parmi les troupes qui bivouaquent sur le champ de bataille et retournent la terre pour enterrer les morts.

On l'acclame. Il descend de cheval. Il faut qu'il parle à ces hommes-là.

- Intrépides héros, c'est à vous que la gloire est due ! lance-t-il.

Il s'approche d'un groupe d'hommes, les questionne.

- Où est votre régiment ?

- Il est là, répond un vieil officier.

- Je vous demande où est votre régiment. Il faut le rejoindre, répète Napoléon.

Tout à coup, il comprend. Ces quelques dizaines d'hommes sont tout ce qui reste d'un régiment. Les centaines de manquants sont ces corps couchés dans les fossés, sur les remparts de leur redoute.

Il ressent tout à coup une douleur au flanc. Il tousse. Sa voix s'affaiblit puis se voile.

- La paix est à Moscou, dit-il en forçant sa voix. Quand les grands seigneurs russes nous verront maîtres de leur capitale, ils y regarderont à deux fois. Si je donnais la liberté aux paysans, c'en serait fait de toutes ces grandes fortunes. La bataille ouvrira les yeux à mon frère Alexandre, et la prise de Moscou à son Sénat.

Sa voix s'éteint. Il ne peut plus se faire entendre.

D'un geste, il indique qu'il faut prendre la route de Mojaïsk vers Moscou.

Le froid commence à être vif, la nuit humide. Il se sent fébrile, mais il faut atteindre Mojaïsk.

La maison où il pénètre sur la place de la petite ville désertée par ses habitants, mais qui n'a pas été brûlée, est ouverte au vent, portes arrachées. Les fourriers ont bourré les poêles.

Il fait chaud. Il s'essaie à dicter. En vain. Pas un son ne sort de sa gorge.

Il s'assied, donne un violent coup de poing sur la table. On lui apporte des feuilles et de l'encre, et il commence à écrire, déchirant les pages en petits carrés de papier sur lesquels il trace quelques lignes si vite que Berthier, Méneval, les aides de camp s'efforcent de les déchiffrer.

Mais il frappe à nouveau sur la table. Il a déjà écrit plusieurs billets. Croit-on qu'il va cesser d'agir parce qu'il ne peut plus parler ? Va-t-il soumettre son destin à une extinction de voix ? Tant qu'il sera vivant, il essaiera de mettre sa marque à l'Histoire.

Il écrit, plus lentement, un mot à Marie-Louise. Il ne lui parlera que de ce qui peut la toucher.

Le reste ? Ces deux ponts que je veux faire lancer sur la Moskova, ces chiffres précis que je demande, établissant les pertes, ces vivres que je veux qu'on rassemble, mes questions sur l'armée de Koutousov, défendra-t-il Moscou ou bien se retirera-t-il plus loin dans ce gouffre sans fond des terres russes, et Alexandre signera-t-il la paix si je suis au Kremlin ? Tout cela qui m'obsède, comment en faire part à qui que ce soit ? Et qu'entendrait Marie-Louise ?

« Mon amie, écrit-il, j'ai reçu ta lettre du 24. Le petit roi, après ce que tu me dis, est bien méchant. J'ai reçu son portrait la veille de la Moskova. Je l'ai fait voir, toute l'armée l'a trouvé admirable, c'est un chef-d'œuvre. Je suis fort enrhumé d'avoir pris la pluie à deux heures du matin pour visiter nos postes, mais j'espère en être quitte demain. Du reste, ma santé est fort bonne. Tu peux donner si tu le veux les entrées au prince de Bénévent et à Rémusat, il n'y a pas d'inconvénient. Adieu, mon amie, tout à toi.

« Nap. »

Il va mieux. Il peut parler, même si chaque mot prononcé irrite sa gorge. Mais a-t-il envie de parler ?

Il écoute les rapports des aides de camp. Pourquoi Koutousov ou Alexandre ne font-ils aucune proposition d'armistice ou de paix ? Pourquoi ces Russes continuent-ils de reculer, en ordre, sans songer à défendre Moscou ? Voudraient-ils abandonner après Smolensk leur autre ville sainte, cette troisième Rome ?

À dix heures du matin, le dimanche 14 septembre 1812, il chevauche à côté de la Garde, qui gravit d'un pas lent une colline. Il voit les soldats qui s'arrêtent. Il approche de la crête. C'est le mont des Oiseaux. Tout à coup, des cris : « Moscou ! Moscou ! Moscou ! »

Il fait beau. Le soleil l'éblouit d'abord. Puis il aperçoit dans la lumière dorée les dômes, les clochers, les palais.

Un aide de camp arrive au galop. La ville est vide. Un officier d'état-major russe a demandé une suspension d'armes. La ville, a-t-il dit, est remplie de soldats russes ivres. L'officier a recommandé les blessés à la clémence de l'Empereur.

Ce silence qui monte de la ville étreint Napoléon.

Il nomme le général Durosnel gouverneur de Moscou. Il faut que Durosnel occupe les bâtiments publics et fasse respecter l'ordre.

Mais ce silence qui recouvre la ville l'angoisse.

Il chevauche lentement jusqu'à la barrière de l'enceinte. Les aides de camp arrivent. Ils n'ont rencontré aucune députation de notables. Moscou est un désert où l'on ne croise que quelques malheureux hirsutes, sales, vêtus de peaux de mouton, des bagnards sans doute évadés des prisons.