Mar Caribe, 1598. Tras sobrevivir a un abordaje pirata, que acaba con la vida de toda la tripulación, la joven Catalina Solís, exhausta y abatida por el brutal asesinato de su hermano durante el ataque, alcanza finalmente una isla. Después de dos años de penurias y adversidades, un navío arriba a la costa del islote. El maestre del barco decide adoptarla, y presentarla como un hijo mestizo desconocido hasta entonces para él.

A partir de ese momento, convertida en Martín Nevares, Catalina descubrirá la libertad y la lealtad en un Nuevo Mundo repleto de peligrosos contrabandistas, corsarios y extorsionadores.

Matilde Asensi

Tierra Firme

La vida extraordinaria de Martín Ojo de Plata

© Matilde Asensi, 2007

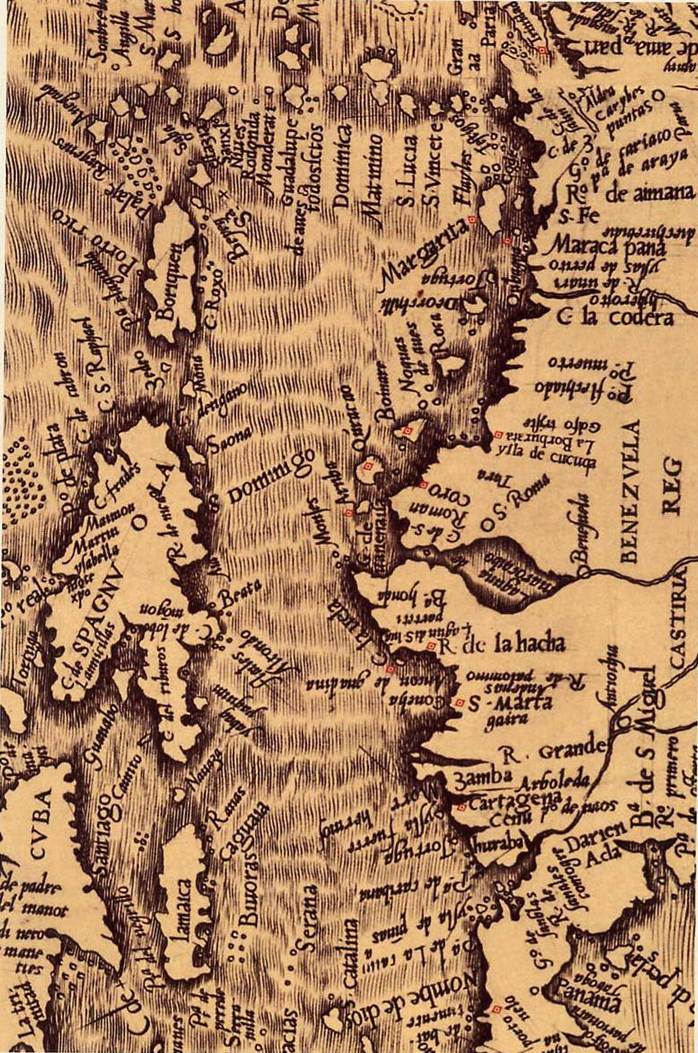

Detalle del mapa de Diego Gutiérrez, 1562 (ampliación anexa al libro)

CAPÍTULO I

Martín, mi hermano menor, murió luchando bravamente contra los piratas ingleses que, tras cañonear nuestra galera durante buena parte de la noche, al alba, echaron garfios por la borda y nos atrajeron hacia su flanco de estribor para robarnos todas las mercaderías que nuestro bajel portaba desde los mercados de Sevilla hasta las colonias de Tierra Firme, [1] en el Nuevo Mundo. Mi pobre hermano sólo tenía catorce años, pero sabía manejar la espada mejor que muchos hidalgos y muchos soldados del rey porque nuestro señor padre, uno de los más afamados artesanos espaderos de Toledo, había sido su maestro y le había enseñado el arte correctamente y como era menester. Por desgracia, con los mismos ojos que miran hoy estas letras mientras las escribo, vi cómo aquel maldito inglés le asestaba en la cabeza un golpe mortal con una maza de hierro que dio con sus sesos en el suelo.

Los piratas nos habían estado siguiendo desde el ocaso igual que perros hambrientos a la espera de los restos de un festín. Sin embargo, aunque nuestra galera formaba parte de la gran flota anual conocida como Los Galeones, la que tenía por destino Cartagena de Indias, ninguna de las naos militares -la capitana y la almiranta más otros cinco barcos de guerra, artillados para la defensa de los bajeles mercantes-, ninguna, digo, acudió en nuestro auxilio, desconociendo yo entonces la razón por la cual el general Sancho Pardo, al mando de la flota, nos abandonaba a nuestra suerte de aquella manera tan vil. Como nuestro mercante era viejo y llevaba las bodegas colmadas, navegaba muy despacio y así, los perros del mar nos dieron caza cuando consideraron más provechoso y buenamente se les antojó.

Éramos pocas las mujeres que viajábamos a bordo de aquel mercante. Cinco o seis a lo sumo, y todas permanecíamos escondidas en una de las bodegas de carga, tras fardos, toneles y bultos de mercaderías, muertas de miedo y llenas de angustia por el futuro. Al rato de iniciado el asalto, en pleno fragor de la lucha y escuchando desde lejos los disparos de los arcabuces, el ama Dorotea, con grave peligro para nuestras vidas, tironeó de mí hasta llevarme a donde dormía el pasaje y, echando el lienzo que separaba nuestros coyes [2], me dijo:

– ¡Vamos, vístete con las ropas de tu hermano!

Yo, aturullada por el peligro y el ruido, me quité la toca y eché mano de una saya de paño que había sobre un baúl.

– ¡Con tus ropas no, Catalina! -me gritó el ama, arrancándome la prenda.

Dorotea era de pocas luces y menos entendimiento pero el peligro despierta las molleras más duras y así, en lo que canta un gallo, el ama me mudó de dueña en mozo con una camisa, un jubón de gamuza, una casaca de cuero y unos calzones y, en la cabeza, recogiéndome el largo y lacio cabello negro, me encajó el sombrero que mi hermano se había comprado en el Alcaná de Toledo para el día de mi boda, un chambergo rojo de alas muy anchas y bella presilla. Tal era el celo con que la buena y dulce ama miraba por mi honor y mi honra.

– Ponte las botas -me apremió, mientras me colgaba del cuello el canuto de hojalata con mis documentos. El entrechocar de los aceros y los gritos de los hombres se oían cada vez más cerca, bajo la segunda cubierta. El ama, con el rosario en la mano, no paraba de rezar y de santiguarse.

Me senté en una de las cajas y me calcé las botas de ante de Martín, al que había perdido de vista cuando el maestre ordenó que todos los hombres se aprestaran a defender la nave con sus armas. Por fortuna, los pies de mi hermano sólo eran un poco más grandes que los míos y, como yo era bastante alta para ser mujer, todo lo suyo me servía.

– Y, ahora, vamos -me urgió Dorotea, ajustándome hábilmente un tahalí en cuya vaina había enfundado una de las tres buenas espadas roperas hechas por mi señor padre, espadas que llevábamos como presentes para mi desconocido esposo, mi suegro y mi señor tío Hernando.

– ¡Quiero también una daga! -exclamé, sofrenándola.

– ¿Y qué más desea vuestra merced…? ¿Un arcabuz? -se desesperó.

– No me importaría -afirmé, resuelta. Puede que el hábito no haga al monje pero a mí las ropas de mi hermano me estaban cambiando. Durante mis dieciséis años de vida no había dejado de escuchar cuáles eran mis obligaciones como mujer y cómo debía comportarme para conseguir un buen marido. Y, la verdad, ya estaba harta-. Quiero una daga para la mano izquierda.

– ¡Coja la dama su daga y vayámonos en buena hora! ¡El Señor Jesucristo nos asista en esta desgracia! ¿Es que no ves que corremos un gran peligro?

Dorotea, agarrándome por el brazo, echó a correr hacia la popa de la nave entre los avíos y bastimentos que en gran cantidad sitiaban las camas del pasaje. No sabía hacia dónde se dirigía ni qué pretendía, pero no puse objeciones porque, de momento, todo estaba resultando muy divertido. ¿Ingleses a mí…? Que me los dejaran todos, pensé tentando mi espada, que allí estaba yo, Catalina Solís, natural de Toledo, hija huérfana y legítima de Pedro Solís y Jerónima Pascual y, desventuradamente, esposa reciente por poderes de un tal Domingo Rodríguez, hijo de Pedro Rodríguez, socio de mi señor tío Hernando en el establecimiento de latonería que ambos poseían en una isla del Caribe llamada Margarita.

Usando la primera escalerilla que encontramos en el camino ascendimos directamente hasta la tolda y, justo cuando alcanzábamos el mamparo de la cámara del maestre, vi al maldito pirata inglés romper en mil pedazos la cabeza de mi hermano. Me quedé petrificada. La absurda diversión del momento había desaparecido. Parecióme que yo quedaba tan muerta y destrozada como mi pobre Martín. Botas inglesas y españolas pisoteaban los restos de su sangre, cabellos y sesos sobre la cubierta principal pero, para alejarme del horror, la mano de Dorotea tiró de mí con mayor fuerza.

– ¡Vamos, vamos! -me rogó, temblando y llorando. La seguí por abandono, pues a fe que el mundo se había detenido.

Mis recuerdos son, a partir de ese momento, muy vagos. Entramos en la cámara y Dorotea rompió los cristales de las portas para tirar por la popa el pequeño escritorio del maestre. Sin duda, conservaba su fuerza de antigua moza labradora. Luego, me hizo el signo de la cruz en la frente, me dio un beso y me dijo algo que no entendí antes de obligarme a saltar desde allá arriba hasta las aguas frescas y azules del océano. El sol estaba saliendo por el este y ya apuntaba el fuerte calor que, en aquellos perdidos lugares del mundo, no daba descanso alguno ni a humanos ni a bestias.

Yo, entonces, no sabía nadar, así que, cuando mi cuerpo se hundió profundamente en el mar por la fuerza de la caída, tuve para mí que iba a morir ahogada. Sin embargo, el propio impulso del agua me botó de nuevo hacia arriba, hacia el aire, del que tomé una gran bocanada mientras que, por instinto, mis pies y mis brazos hacían todo lo posible por mantenerme erguida. Las armas pesaban, las ropas asfixiaban, el chambergo rojo flotaba a mi lado y, un poco más allá, la mesa del maestre, con las patas hacia arriba, bogaba con tranquilidad sobre el oleaje. Dorotea gritaba, intentaba indicarme algo pero, entre la distancia, el ruido de la batalla y mis continuas y angustiosas zambullidas en aquel agua salada, no estaba yo para entender lo que me decía. Juraría que vi una mano que la cogió por el pelo y la cofia, haciéndola desaparecer en el interior de la cámara. El caso fue que el ama ya no tornó a salir y yo, desventurada de mí, entre brazadas, inmersiones y tragos de agua, alcancé a duras penas la mesa de madera.

La corriente me alejó de los dos navíos con bastante presteza, aunque no con tanta como para que no me diera tiempo a ver el humo negro que se elevó en el cielo cuando los piratas prendieron fuego a nuestra nave. La triste imagen no duró en exceso. Pronto me encontré rodeada por el ondulante y vacío océano, y sola como no lo había estado antes en toda mi vida, agarrada a aquella mesa y hundida en un silencio estremecedor. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Por fortuna, había rescatado el chambergo rojo pues el sol abrasador de aquellas latitudes me hubiera frito el cerebro a no mucho tardar. Recordé también que esas aguas estaban infestadas de animales marinos de gran tamaño que gustaban de nadar en los costados del barco, así que, haciendo muchos esfuerzos e intentando no volcar mi pobre bajel de cuatro patas, conseguí subir el cuerpo y acurrucarme entera sobre la tabla. Tres días y sus noches pasé en aquella situación, arrastrada hacia ninguna parte por las olas y las corrientes. La garganta me ardía de sed y me dolían los ojos, quemados por la sal y los reflejos del sol. Los labios me sangraban y se me hicieron costras. A ratos dormitaba y a ratos me desesperaba por mi mala ventura, llegando al punto de preguntarme si no debería, acaso, rezar alguna de aquellas oraciones que el ama Dorotea nos había enseñado a escondidas a Martín y a mí cuando éramos pequeños. Pero me resistía, no quería deshonrar de ese modo la memoria de mi padre, haciendo aquello que él tanto despreciaba. Hoy me siento orgullosa de afirmar que fui fuerte, que desafié al miedo y que me preparé para bien morir tal y como me habían enseñado: con paz y resignación, sin beaterías.

Y, entonces, mientras cabeceaba en uno de esos ligeros sopores nocturnos llenos de malos sueños, la mesa chocó suavemente contra algo y viró sobre sí misma. Me espabilé de golpe. Era de noche, sí, pero había suficiente luz de luna como para distinguir algunas cosas. Una sombra negra gigantesca se dibujaba contra el cielo y se oía un manso batir de olas contra la costa. ¡Tierra! Intenté deslizarme con cuidado dentro del agua, dispuesta a impulsar mi embarcación hasta aquella mole cuando reparé en que el fondo estaba a menos de un palmo de la superficie. Sorprendida, me puse en pie y avancé chapoteando hasta la orilla. Era una playa, una playa de arena muy fina y casi tan blanca como la nieve. Arrastré mi esforzada lancha fuera del mar y me derrumbé, más muerta que viva, con el agotamiento de tres días de incertidumbres, miedos y vigilias.

Una sed terrible me despertó. Miré alrededor, cegada por el sol, y no vi por ninguna parte agua con que calmarla sino sólo arena blanca y, más allá, la cercana cumbre que había divisado la noche anterior. Me levanté con mil quebrantos y, soltando ayes y suspiros y ahuyentando a los fieros mosquitos que picaban como diablos, hice todo lo posible por enderezar el cuerpo y por quitarme el jubón y la casaca, que me estorbaban mucho con aquellos calores. Con todo el cuerpo tembloroso, conseguí avanzar paso a paso hacia los árboles que cubrían aquella colina pues, habiendo árboles, me dije, tendría que haber también agua. Y, así, entré en un espeso bosque de extrañas plantas en el que se escuchaba sin cesar el canto de mil pájaros distintos. Caminé o, por mejor decir, me arrastré hacia arriba durante mucho tiempo, apartando con las manos el ramaje que me entorpecía el paso y me arañaba el rostro. Tanta vegetación debía de nutrirse con buenas lluvias, me dije, y éstas debían de recogerse de manera natural en algún charco. Al cabo, quiso mi buena ventura que diese con un espléndido pozo -un hoyo en el suelo cuya profundidad, a la vista, no podía medirse-, lleno de un líquido limpio y transparente sobre el que me eché con una sed de tres días. Más de media azumbre [3] me bebí de un trago y sin abrir los ojos. ¡Qué rica me supo aquel agua, qué fresca! ¡Y qué bien me sentaba la sombra del bosque! La vida regresaba a mí y sólo necesitaba comer para volver a sentirme la misma de siempre, mas, en cuanto pensé en la comida, mi cuerpo se descompuso. El agua que había bebido con tanta avidez o el fuerte sol de los tres días en el océano me hizo perder el sentido en medio de escalofríos y jadeos. Se me figuró que veía a mi hermano y a mis padres y me consoló mucho reunirme con ellos.

Cuando desperté, bañada en un sudor copiosísimo y tan helada como la muerte, el día estaba terminando. Me sacudía mientras desandaba el camino hacia la playa buscando el calor de la arena. ¡Sólo yo sé lo que me costó aquel paseo! Debía de estar muy enferma, pensaba, y en aquel lugar no se veía a nadie a quien pedir ayuda. Quizá existiera un pueblo al otro lado de la montaña, o en algún extremo de la playa, pero no tenía ni fuerzas ni aliento para caminar hasta allí en busca de auxilio. Volví a prepararme para la muerte mientras me dejaba abrazar por las cálidas y blancas arenas de aquella playa solitaria.

Tardé dos días en recuperarme de las extrañas fiebres que me mantuvieron postrada, con mala traza y peor talante, en la costa más despoblada del mundo. Ni un alma se me acercó durante aquel tiempo, nadie a quien solicitar cuidados, ni siquiera un solitario pescador o una moza pastora. Como espíritu en pena caminaba hacia el pozo cuando la sed me dominaba y regresaba cerca del mar cuando el frío me atería. Y, así, cambiando sol por sombra, frío por calor, di por fin en restablecerme aunque con una debilidad atroz que no sabía si era producto de la enfermedad o del hambre.

Cuando volví a ser dueña de mi voluntad y de mi entendimiento, juzgué que debía procurarme comida con urgencia si quería recuperar las fuerzas necesarias para salir en busca del pueblo más próximo. En el tiempo que llevaba allí no había visto nada que pudiera considerarse alimento pero, para sosegar el ánimo, me dije que, por poco que fuera, algo debía de haber, así que me puse a buscar frutas o algo semejante y, al no hallarlo tras una prolongada exploración, me resigné a la idea de fabricar una caña de pescar como las que había visto usar en Toledo. Entré y caminé en el agua por ver si flotaba en las cercanías algún palo o madero y descubrí que aquel mar estaba lleno de peces. La boca se me hizo agua e intenté coger algunos con la mano, a la desesperada, pero no tuve suerte y estaba demasiado débil para bregar con aquellas bestezuelas. No vi palo alguno, ni vara, ni tablón que me sirviera. Al contrario que las aguas del río Tajo o las del Guadalquivir, en Sevilla, las de aquel mar estaban completamente limpias de basuras y desperdicios, cosa que lamenté por el perjuicio que me causaba en ese momento. Avancé por la costa y, de allí a poco, para mi contento, encontré unas rocas en las que había peces atrapados en pequeños agujeros llenos de agua. O las mareas o el oleaje los habían dejado para mí en un lugar de tan fácil acceso. Mas, ¿cómo cocinarlos?, ¿cómo hacer fuego?, ¿cómo cogerlos para llevarlos hasta mi pequeño reducto junto a la mesa-bajel? Resolver esas cuestiones requería algún tiempo y yo sólo sentía hambre, mucha hambre, así que miré los peces, agarré uno con las manos y, sin pensarlo más, lo descabecé con un golpe de mi daga, le quité las tripas y la espina y me lo comí. Fue cosa de magia. Cada pez que comía me devolvía las fuerzas; después de seis o siete, resucité y, tras trece o catorce, estaba ahíta y satisfecha.

– ¡Ya basta, Catalina! -me regañé, lavándome las manos ensangrentadas en el agua y remojando el sombrero para evitar los calores en la cabeza. ¡Me sentía tan bien que, a pesar de la flojedad de las piernas, tenía para mí que podía correr hasta mi bajel como un corcel rompiendo cinchas!

Aquella misma tarde me puse en camino y anduve toda la playa hacia el oeste, en dirección al poniente. Descubrí algunas ensenadas y bahías, pero ningún pueblo y, por fin, llegué donde terminaba la arena y empezaban unos enormes acantilados que caían en picado hasta el mar. Allí la corriente de la costa rompía contra la pared de roca creando peligrosos remolinos. Deshice el camino y regresé al lugar que empezaba a considerar mi hogar, dispuesta a continuar explorando sin descanso hasta descubrir dónde me hallaba. A la mañana siguiente, tomé la dirección contraria, pisando la blanda arena con mis botas hacia el este, para llegar, al cabo de una legua [4] larga, al mismo acantilado en el que había estado la tarde anterior, aunque por su lado contrario. Aquello me desconcertó. Ya no tenía otra alternativa que ascender hasta la cima del monte para confirmar mis recelos: había ido a dar a una de esas pequeñas y desiertas islas de Barlovento [5] de las que hablaban los marineros de la galera cuando relataban, al anochecer, historias de piratas y tesoros escondidos. Había tantas, decían, que era imposible inscribirlas en las cartas de marear. [6] Muchas de ellas no habían sido vistas nunca por el hombre, ni barco alguno había fondeado jamás en sus aguas. Sólo piratas y corsarios conocían la situación de esos lugares porque les servían de guarida y escondite.

Me pareció en aquel momento que la playa, el mar y el monte giraban a mi alrededor como aspas de molino y, aun antes de haber llegado a la cumbre, ya derramaba lágrimas amargas por mi triste destino. Pasé junto a mi laguna de agua dulce mas, esta vez, continué ascendiendo, usando la espada y la daga para abrirme camino en la maleza. Duro enemigo era la vegetación de aquellas latitudes, sin hacer cuenta de los incansables mosquitos y demás animales que fui encontrando a mi paso: lagartos verdes del tamaño de mastines, con papadas y crestas espinosas; libélulas que, por su volumen, se confundían con pájaros; mirlos, colibríes, loros azules y anaranjados… Aquella extraña fauna era digna de ver, con sus brillos, formas y colores si bien, por fortuna, no parecía haber fieras salvajes y peligrosas de las que tuviera que cuidarme. En apariencia, era un lugar pacífico y su único peligro sería, en el peor de los casos, la visita inesperada de los temibles piratas ingleses, franceses o flamencos.

Al llegar a la cima, donde corría un viento fresco muy grato y había menos mosquitos, comprobé, por desgracia, lo que temía: me encontraba en un pequeño islote, un islote con forma de media luna o, por mejor decir, de un cuarto de queso redondo (para añadirle la altitud del monte), con un arco de arena tan blanca como la leche de unas dos leguas largas por costa y un filo de acantilados que caían como una sábana por el lado del sur. En torno al islote, se extendía un tranquilo mar de color turquesa brillante de unas cincuenta varas [7] de anchura, tan cristalino que, desde donde me hallaba, podía divisar una cadenilla de arrecifes en el fondo marino y, más allá, el océano oscuro y solitario en todas direcciones. Esta cadenilla no estaba completa y deduje que por alguna de sus brechas se habría colado mi mesa para alcanzar la playa.

Estaba anocheciendo. El sol se ocultaba por el oeste dibujando uno de los ocasos más perfectos que yo había visto a lo largo de mis dieciséis años de vida, incluyendo el mes que había pasado en el mar a bordo de la galera. Me dejé caer en el suelo, sin apartar los ojos de la hermosa luna que aparecía suavemente por el este, y me puse a pensar. La muerte de Martín y mi segura muerte tenían que ser el desenlace de una maldición o un mal de ojo que algún bellaco había echado a nuestra familia y que había comenzado con la detención de mi señor padre dos años atrás, en el verano de mil y quinientos y noventa y seis: primero, falleció él por culpa de unas fiebres tercianas que contrajo en los calabozos de la Inquisición de Toledo; después, mi madre, Jerónima, que, no pudiendo soportar la desaparición de su esposo, se volvió loca y se echó a las aguas del Tajo cierta triste madrugada del invierno de aquel mismo año de mil y quinientos y noventa y ocho, con lo que aumentó en mucho la deshonra de la familia y atrajo sobre nosotros una segunda condena de la Iglesia. Luego, la muerte de Martín en el asalto pirata y, ahora, a no mucho tardar, la mía, a solas en aquella isla sin que nadie, ni siquiera mi señor tío Hernando, tuviera noticia de mi triste final.

Esa noche la pasé al raso en la cima del monte. Estaba más cómoda allí que en la playa porque, al haber menos mosquitos, se descansaba mejor. Lloré hasta que me dolió la garganta y me reventaron los ojos, hasta que mis gemidos despertaron a todos los pájaros de la isla y mis gritos navegaron mar adentro y se hundieron en el océano. Lloré tan desesperadamente que caí dormida sin apercibirme siquiera, segura de ser la más desdichada criatura del mundo. Pero debí de gastar toda mi pena aquella noche porque, al despuntar el día, cuando desperté, además de sentirme hambrienta y un poco magullada, estaba repuesta y más fuerte de ánimos. Contemplando el amanecer, hice un juramento solemne a mis padres y a mi hermano: sabría gobernarme a mí misma, sobreviviría a la adversidad y saldría de aquel islote aunque tardara años en construir una rudimentaria embarcación con la que alcanzar las rutas marítimas por las que navegaban las flotas del Nuevo Mundo, que eran, sin hacer cuenta de los piratas, los únicos barcos autorizados a surcar aquellas remotas aguas españolas.

No debía olvidar que yo era una mujer fuerte y decidida que estaba aún en la mitad de la vida, dueña de todo su vigor y señora de su cordura y, a decir verdad, bastante aliviada por no tener que asumir la carga de aquel odioso matrimonio que, aunque pagó nuestros pasajes hacia Tierra Firme, se celebró contra mi voluntad y sólo porque fue lo último que me pidió mi madre antes de morir. Quizá el destino me arrancaba de las manos de mi señor esposo, ese tal Domingo Rodríguez al que no conocía, porque esta isla era un lugar más deseable y afortunado para mí.

Animada por estos nuevos pensamientos, acudí a mi alacena marina y desayuné copiosamente un buen número de peces de barriga azul y cola amarilla. Comer pescado crudo no era placer de mi gusto pero mientras no descubriera la forma de hacer fuego -si es que tal cosa era posible en aquel lugar-, tendría que conformarme. ¡Cuánto lamentaba que nunca me hubieran enseñado a leer y escribir! Seguro que Martín, sólo con las cosas que había aprendido en los libros, hubiera sido capaz de hacer fuego, construir una cabaña, una balsa, una caña de pescar y hasta una pica con la que abatir alguno de esos hermosos pájaros que habitaban en los árboles del monte para comérselo bien asado. Yo, por mi parte, había pasado mis años ejercitándome con la aguja, hilando con la rueca y aprendiendo a cocinar, oficios bien inútiles en aquel momento.

Mi siguiente acción aquella mañana fue cortarme el pelo. La última vez que lo había lavado con jabón había sido en el barco, con la ayuda del ama Dorotea y, como se estaba convirtiendo en un estorbo y no tenía ganas de liendres ni otras cuitas, con el agudo filo de la daga fui segando mechón a mechón mi larga melena negra hasta que sólo quedó lo que ya no era dado quitar. ¿Qué me podía importar mi aspecto si nadie iba a venir a visitarme? Además, tenía el chambergo para protegerme del sol y, aunque hacía días que no llevaba más vestido que la camisa y los calzones (sólo me ponía las botas cuando subía al monte), podía pasearme desnuda por la playa si tal era mi gusto porque allí no había nadie que pudiera contemplarme.

Con el pasar de los días, las semanas y los meses me fui volviendo tan salvaje y solitaria como mi isla. Acabé por conocerla bien. Había abierto senderos y descubierto cuevas y lagunas de gran belleza. Estaba al tanto de sus mareas, de la dirección de sus vientos y de sus inesperados y poderosos aguaceros al atardecer. Con la mesa del maestre y los maderos que obtuve de una gruesa palmera seca que terminé por abatir a golpes de espada y daga, construí una chozuela en lo alto del monte, en un amplio hueco bajo un saledizo rocoso. Allí me fabriqué un lecho con hojas de palma trenzadas que refrescaba a menudo y una despensa para los alimentos silvestres que, observando a pájaros y otros animales, había aprendido a reconocer, tales como unos frutos amarillos, muy dulces, con una semilla negra y espinosa que utilizaba como posta contra los lagartos o unas gruesas bolas de color verde que, como los dátiles, crecían en las palmeras y que contenían unas grandes nueces cubiertas de pelo marrón que, al romperse contra el suelo, dejaban escapar un líquido muy sabroso que recogía y guardaba para utilizar en las comidas. Esas mismas nueces tenían una suculenta carne blanca y tiesa, que, una vez retirada, dejaba unos cuencos que servían como vasija para beber o como plato o cazuela para las viandas.

Las plantas de los pies se me endurecieron tanto con el pasar de los días que ya no necesitaba las botas para correr por el monte, así que las guardé y las olvidé al fondo de mi chozuela, junto con la ropa de Martín que ya no me ponía nunca y los viejos documentos que decían quién había sido yo en otra vida anterior. Como en la isla se sudaba mucho a todas horas, por tanto calor y tanta humedad lavaba de continuo la camisa y los calzones en el agua limpia de la laguna más cercana a mi hogar (había tres y la que me dio de beber al principio era la más baja, la que estaba más cerca de la playa). El pelo volvió a crecerme y yo torné a cortarlo sin pesar ni lástima pues, para entonces, mi pasado en España estaba ya tan lejano que apenas lo recordaba.

Mi isla era de temple caliente y húmedo, sin estaciones. No había invierno ni verano. El bochorno era siempre el mismo y sólo trazaban el paso del tiempo las temporadas de lluvias o las de sequía, cuando el nivel del agua de las lagunas descendía cuatro palmos o más. No sabía en qué fecha me hallaba pero sí cuánto tiempo, más o menos, llevaba en el islote porque tomé por costumbre hacer todos los días una marca en un árbol que había frente a mi casa y, antes de que me hubiera dado cuenta, había pasado un año completo.

No me costó aprender a nadar. Era tan ancha la orilla, tan suave su declive hacia aguas profundas y tan mansas sus mareas que, sin miedo alguno, me fui adentrando hasta el límite que marcaba el arrecife y pronto estuve zambulléndome bajo el agua con tal gracia y desenvoltura que se me pasaban las horas errando entre las estrellas de mar, los caracoles marinos, las grandes tortugas, los corales púrpuras con forma de abanico y los bancos de peces de colores. Tenía una hermosa y recia pica de punta muy afilada -hecha con la rama quebrada de un árbol- con la que ensartaba los ejemplares más apetitosos y también, en casa, me había construido un rústico fogón donde ardía el fuego en el que asaba la caza y la pesca. El día que descubrí cómo hacer fuego marcó un antes y un después en mi forma de vida. Acaeció que andaba yo hurgando con la espada entre unos chinarros que había en la arena (mientras veía pasar la tarde sentada cerca de las rocas de mi alacena marina) cuando un cangrejillo se acercó al arma atraído, quizá, por el brillo del metal y, al querer asustarlo, para jugar, le di un buen golpe a una de las piedras. Al punto, una chispa saltó ante mis ojos y, aunque sólo tardé unos segundos en que se me iluminara el seso, estuve horas llamándome necia y simple por no recordar las chispas que saltaban del yunque de mi señor padre cuando forjaba una espada. Sólo tuve que acercar un poco de yesca y repetir el golpe, pero debo añadir que el yantar asado no fue la única mejora que me aportó el fuego.

Presto descubrí que, al calor de las llamas, la madera se torcía y se endurecía a mi gusto y, de este modo, elaboré un arco al que añadí un hilo de algodón que saqué de la camisa de Martín. Las flechas las hice muy pulidamente con la daga (debo explicar que cuidaba mis armas con el celo de una hija de espadero, ya que de ellas dependía mi existencia) y pronto estaba cazando aves y comiéndolas como una reina. También hallé, en la playa, los lugares de puesta de huevos de las tortugas y encontré que éstos eran muy sabrosos y nutritivos. De los charcos secos de la playa extraía sal cuando había suerte y, recogiendo de aquí, de allá y de acullá, me hice con cantidad suficiente para salar algunos pescados y conservarlos en mi alacena.

Pero no me olvidaba jamás de dos asuntos importantes: ante todo, la seguridad, pues me amedrentaba mucho la idea de verme sorprendida algún día por la arribada de un barco pirata, y después, la fabricación de una almadía [8] con la que marcharme de la isla. El primero se resolvió por azar cierta mañana en que me apeteció darme un baño en la laguna. Tenía la piel muy morena por el sol y, sobre todo, curtida y seca por el mar, así que me lancé de cabeza al pozo que tenía más cerca de casa por nadar en un agua más dulce. Cuando me zambullí para alcanzar el fondo, descubrí con sorpresa que no lo había y que un túnel muy largo progresaba en línea recta hacia el extremo opuesto de la isla. Como no tenía problemas para aguantar la respiración durante mucho tiempo debido a mis continuos baños en el arrecife, tras llenar de aire mis pulmones hasta que se me hincharon los carrillos, seguí aquel camino de agua avanzando torpemente en la oscuridad. No quiero faltar a la verdad ufanándome de un valor que no poseo: me costó varios intentos llegar al final del pasaje por el mal recelo que me entraba cuando me encontraba a medio camino. Pero mi decisión y curiosidad fueron más grandes que mi cobardía y, tentando las paredes mientras me impulsaba con los pies, di en sacar la cabeza en otro pozo situado en el interior de una cueva. La luz que llegaba desde la lejana entrada era muy débil y un extraño rumor de algo vivo me erizó la piel del cuerpo y me hizo huir de allí, aquel primer día, presa del pánico.

Cuando reuní el coraje suficiente para regresar, lo hice provista de espada, daga, arco y pica, y tuve buen cuidado en elegir una hora en la que el sol iluminara bien la boca de la cueva para que no me faltara luz pues, por lo que había alcanzado a discurrir, la entrada se hallaba situada en la rocosa e inaccesible pared del acantilado que quedaba exactamente detrás de mi monte y de mi playa. Me resultaba insoportable la idea de que pudiera existir un lugar desconocido para mí en el que se escondiera algo peligroso que pudiera hacerme daño.

Salí del agua con muchas prevenciones y, aterrada por el sordo rumor, me enderecé muy despaciosamente con la espada en una mano y la pica en la otra, presta a defenderme y a matar ante el menor movimiento. Hacía un frío terrible al que ya no estaba acostumbrada y se me puso la piel de gallina bajo las ropas mojadas al tiempo que comenzaba a dar diente con diente y a temblar como una azogada. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de un serrín blando y oscuro que no era ni barro ni arena pero que se asemejaba a los dos y, así, hundiéndome en él hasta las pantorrillas, avancé hacia la luz sin percatarme de que, sobre mí, colgando cabeza abajo del techo de aquella gruta, miles de gordos murciélagos seguían mis movimientos listos para echar a volar en cuanto mi presencia se volviera peligrosa. Pero como yo no los veía ni tenía conocimiento de su existencia, me fui envalentonando y acabé por erguirme y caminar con soltura a pesar del frío.

Dos circunstancias propiciaron lo que después acaeció: al dar el siguiente paso tropecé con algo duro y metálico que me lastimó el dedo pequeño de un pie. Solté una exclamación de dolor y, sin darme cuenta, agité la pica en el aire tocando de este modo el cuerpo de varios de aquellos murciélagos, lo que provocó una desbandada general en forma de manto negro y palpitante que se precipitó hacia la salida con un aleteo enloquecido, golpeándome de manera reiterada hasta hacerme caer al suelo y, mientras ellos huían de mí, yo caía hacia adelante, mas, en lugar de terminar dando contra el suelo, me golpeé el vientre, las costillas y la cara con unos tubos de hierro, de cuenta que se me bañó toda la boca en sangre por culpa de unos cortes muy feos que se me abrieron en los labios. Me quedé sin aliento, herida y magullada, pero la doncella lacrimosa que yo había sido ya no existía, así que me incorporé con presteza y, secándome la sangre con la manga y sacudiéndome el guano de la cara y la camisa, eché una mirada a la cueva, ahora vacía y silenciosa, y recuperé mis armas.

La gruta era espaciosa y más larga que ancha. Al fondo estaba el lago, cubierto por un manto grumoso de aquellos excrementos que lo ensuciaban todo y, al otro extremo, la entrada de la cueva, por la que se escuchaba, lejano, el sonido del mar. Con todo, antes de asomarme para ver su situación, juzgué mejor comprobar qué eran aquellos tubos contra los que me había golpeado y cuál no sería mi sorpresa al hallar cuatro viejos falcones de bronce con el calibre lleno de guano y sin emblemas ni marcas en las testeras que permitieran identificar su origen. El aliento se me cortó al descubrir, por primera vez desde que vivía en la isla, señales de otras presencias humanas y, además, tan poco gratas, pues el origen pirata de aquellos cañones no tenía discusión y qué hacían allí y cómo habían llegado y por qué eran misterios que me mortificarían durante mucho tiempo. Su deterioro era obvio, pero la presencia de un puñado de proyectiles de piedra cuidadosamente depositados en un costado indicaba que su desempeño en la cueva había sido ofensivo, aunque no estaban apuntando ni al lago ni a la entrada. Me pregunté si quizá sirvieron en algún momento para atacar a los barcos que se acercaban a la costa, aunque ninguna nave intentaría jamás atracar en aquella zona por los peligrosos remolinos que formaban las corrientes.

Al punto no se me ocurrió darles ninguna utilidad, así que no hice cuentas para intentar llevármelos (tarea sumamente costosa a falta de poleas) y aún comprendí menos cómo los habían subido hasta allí cuando me asomé a la boca de la cueva y vi la enorme altura a la que me encontraba. No, imposible, me dije; subirlos no los habían subido. Miré, pues, hacia arriba, hacia la cima del monte y, aunque tampoco la distancia era pequeña, parecía más probable que los hubieran bajado con la ayuda de cabos o maromas.

Los murciélagos, disgustados por la visita, intentaban regresar en bandada a sus lugares de reposo en el techo de piedra, volando rápido con bruscos y enfadados giros hacia las cuatro direcciones. Revisé la cueva por última vez y me dije que era un buen lugar en el que esconderme llegado el caso ya que, si venían los dueños de los falcones pedreros, siempre podía huir por el pozo mientras ellos descendían desde la cima y, si no eran tales sino otros, nunca podrían encontrarme allí.

Resuelto el problema de la seguridad, el otro asunto importante era la construcción de una almadía con la que marcharme de la isla. Habilité un espacio pequeño y recóndito entre las rocas de mi alacena al que iba llevando poco a poco los troncos que, a golpe de espada y tajos de daga, talaba pacientemente en la parte baja del monte. Con cuerdas que yo misma fabriqué torciendo pieles de lagarto con nervios de palma, y que usaba a modo de dogal o de arnés, arrastraba los maderos sobre la finísima arena realizando un esfuerzo considerable que, las más de las veces, resultaba estéril e irritante. Empleaba en ello muchas horas del día y, cuando me cansaba, abandonaba el trabajo por una semana o dos hasta que la mala conciencia me obligaba a retomarlo. Mucho me fortalecí con aquella labor y aún hoy conservo la firmeza de cuerpo que gané en aquellos lejanos tiempos.

Con estos y otros menesteres fue pasando aquel primer año. Las angustias del principio dieron paso a la tranquilidad del final, pues había logrado un buen acomodo con buen alimento y me hallaba sana y segura. No había nadie ni nada que echara en falta y tampoco nada ni nadie que me esperara fuera pues, a buen seguro, mi señor tío y mi señor esposo me habían dado por muerta hacía mucho tiempo. Como, igualmente, había pasado toda mi vida dentro de casa, guardada con harto recato y encerramiento por mantener a salvo mi honra y para que mi futuro marido no tuviera nada que objetar, tampoco añoraba la compañía humana pues todos a los que conocía y había amado ya no pisaban la tierra.

En éstas andaba, libre y feliz, cuando, cierta mañana, antes del día, unos sonidos que me parecieron voces llegaron hasta mi casa en la cima del monte. Eran voces recias, masculinas, voces de marineros bogando y de un maestre dando órdenes. Abrí los ojos de golpe y me incorporé en el lecho con el corazón saliéndoseme del pecho. ¡Piratas!, pensé acobardada. Rápidamente me vestí y cogí la espada. La situación de mi choza, bajo el saliente rocoso, me permitía vigilar la playa y el arrecife sin ser vista desde abajo. Eché cuerpo a tierra y asomé la cabeza. Una enorme nao de tres palos con las velas recogidas en las vergas y llevada a la sirga por un batel con ocho marineros y dos grumetes entraba arriesgadamente en mi arrecife por la más amplia y profunda de sus brechas acercándose hacia la costa. Tragué saliva. Eran piratas, sin duda, ¿qué otra cosa podían ser? Pensé que debía hacer acopio de vituallas porque no sabía cuánto tiempo tendría que permanecer escondida en la cueva de los murciélagos. Con todo, aún era pronto para emprender la huida. Antes debía averiguar cuáles eran sus intenciones puesto que podían marcharse ese mismo día sin apercibirse de mi existencia ni causarme mal alguno.

El batel atracó en la playa y los marineros saltaron al agua y lo arrastraron arena adentro. El maestre que guiaba la nao, un hombre alto de cuerpo, seco, vestido con un largo ropón escarlata, tocado con un chambergo negro de alas anchas y con espada de hidalguía al cinto, descendió por una escala de cuerda tendida desde la borda en cuanto la nave encalló contra el fondo de arena. Me sobresalté. ¿Cómo pensaban desembarrancarla para marcharse…? ¿O es que, acaso, no pensaban marcharse? El maestre caminó hacia la orilla con aires de duque o de marqués mientras sus hombres -ataviados con humildes camisas de lienzo, calzones cortos, alpargatas y pañuelos en la cabeza- descargaban en la arena toneles, cestos, apeones, botijas, odres, barriles, pipas y zurrones en tal cantidad que era maravilla ver cómo todas aquellas cosas habían venido en el batel con ellos. Sin duda se trataba de géneros robados a los mercantes españoles que hacían la Carrera de Indias con las flotas para abastecer de bienes a los colonos.

Retrocedí lentamente y entré de nuevo en mi casa. Con el mayor de los sigilos preparé alimentos y armas y, para protegerme del frío de la cueva, me puse el jubón de gamuza, la casaca de cuero y las botas de ante. Me dificultarían la natación pero, una vez allí, estaría bien abrigada. Salí y volví a arrastrarme hasta el mirador desde el que avizoraba la playa. Los piratas habían acampado en la arena. A falta de algo mejor, con cuatro palos y una lona habían preparado un cobertizo bajo el que cobijarse y los vi meter allí sus fardos y arcones así como una lujosa silla de brazos que trajeron de la nave y que supuse sería para el maestre. Pronto estuvieron todos debajo y los perdí de vista, por eso, cuál no sería mi asombro al escuchar, de repente, una música alegre, muy bien interpretada con instrumentos, y una voz sonora y grave que empezó a cantar, en lengua castellana, a pleno pulmón:

Soy contento y vos servida

ser penado de tal suerte

que por vos quiero la muerte

más que no sin vos la vida.

¿Me estaba volviendo loca? Llevaba un año sin escuchar música y, desde luego, era lo último que pensaba oír. Un laúd y un pífano acompañaban al cantante:

Quiero más por vos tristura

siendo vuestro sin mudanza

que placer sin esperanza

de enamorada ventura.

No tengáis la fe perdida,

pues la tengo yo tan fuerte

que por vos quiero la muerte

Paralizada por la impresión, no me había dado cuenta de que la gran nao, que ocupaba poco más o menos todo el ancho de mi arrecife, había comenzado a torcerse hacia un lado por falta de sostén: al comenzar el reflujo de la marea, la nave había quedado apoyada sobre el fondo y se ladeaba peligrosamente hacia uno de sus costados, a pesar de lo cual a aquellos hombres no parecía preocuparles lo que estaba sucediendo. Seguían cantando y tocando como si se encontraran en alguna alegre fiesta campestre.

Por fin, entre crujidos de cuadernas y sacudidas de mástiles, la nave quedó totalmente varada, tumbada sobre su lado de estribor. Yo no daba crédito a lo que veía (además del que ya no daba a lo que oía) pero, entonces, con el último chirrido de la madera, la música se detuvo. Salvo el maestre, todos los hombres abandonaron el cobertizo, se dispersaron por la playa y entraron también en el bosque, del que salieron con maderos y yesca que reunieron para preparar una gran hoguera en la arena, cerca de la nave. ¡Qué poco les costó esta tarea! Como eran tantos, en un santiamén tenían lista la pira y sólo tuvieron que acercar la mecha de un arcabuz para ver cómo las llamas se elevaban hacia el cielo. Al punto, fabricaron una tea para cada uno y, con ellas en la mano, se acercaron al casco del barco y empezaron a pasar el fuego sobre él como si lo estuvieran pintando con mucho detenimiento. Los grumetes, al ser pequeños aún, se encargaban de la parte baja de las tablazones, pero no por ello trabajaban menos. Algo chamuscaban, aunque no sabía bien qué.

En esta tarea se demoraron mucho tiempo, tanto que, de puro aburrimiento, me estaba quedando dormida. Sólo la música que salía del cobertizo, un suave y melancólico tañer de cuerdas de laúd, me mantenía despierta, pues ejercía sobre mí, después de un año sin oír nada semejante, el efecto de un encantamiento. Me mantenía quieta y en silencio, con los ojos cerrados, sudando a mares por culpa de la mucha ropa que llevaba puesta, pero contenta y tranquila por la música. Pensaba que acaso no eran piratas sino mercaderes porque habían estado cantando en castellano y más que venir a mi isla a esconder tesoros parecía, antes bien, que necesitaban reparar su nave o poner en ejecución algún trabajo de ella.

Y, andando en éstas, mientras empezaba a considerar miedosamente si debía bajar a la playa y hacer acto de presencia ante unos posibles salvadores que quizá fueran tan amables de llevarme hasta algún lugar civilizado, una zarpa de hierro me sujetó con violencia por el cuello de la casaca y tiró de mí hacia arriba, incorporándome sin miramientos y arrancándome de la mano, al mismo tiempo, la espada que sujetaba. Solté un alarido y empecé a dar puñetazos y patadas a diestro y siniestro, sin encontrar otra cosa que el aire al extremo de mis golpes. Toda mi fuerza, que era mucha a esas alturas, no me servía de nada.

– ¿Quién sois vos? -me preguntó, en castellano, una voz amenazadora a mi espalda.

No podía girarme ni ver la cara de mis atacantes. El que me sujetaba por el cuello había pasado a inmovilizarme los brazos y a bajarme la cabeza hacia el suelo con brutalidad. Decidí que no hablaría. No estaba dispuesta a colaborar con el enemigo. Si lo que deseaban era matarme, que lo hicieran. Tanto me daba.

– ¿No vais a decir vuestra gracia, patria y linaje, señor? -insistió la voz. Tenía un acento raro, como de extranjero naturalizado.

Me obstiné en seguir callada. Ni siquiera caí en la cuenta, por los nervios, de que me habían tomado por un hombre y no por la mujer que era.

– No hablará -dijo otra voz.

– Pues llevémoslo con el maestre. Será un pirata inglés abandonado en esta isla por sus compadres.

– ¡No soy un pirata inglés! -grité, intentando zafarme de nuevo de las garras que me apresaban.

Tras unos segundos de silencio, me levantaron la cabeza tirando del corto cabello. Había dos hombres. Uno sujetándome, al que no veía, y otro frente a mí, un mulato de cuerpo recio y grande, que me examinaba con atención.

– ¿Sois español? -preguntó, sorprendido. Tenía los ojos grandes y enrojecidos.

– ¡Sí, así que suéltame si no quieres ser castigado! -Los negros y los moros, por su calidad de esclavos (eran pocos los de condición libre, al menos en España), no podían tratar a un cristiano y, por más, mujer y dueña, de aquella manera. ¿Mujer y dueña…? Mejor haría callándome, me dije, y que siguieran creyendo que era un hombre.

– ¿Castigado por quién, señor? -preguntó, en broma, el que me sujetaba que, ahora, empezaba a aflojar la presión.

– ¡Por vuestro amo! -grité, enfadada al ver que no me soltaban. No sabía si mi captor era también mulato, negro, moro, indio o blanco, pero di por sentado que, puesto que andaba con mulatos, mulato debía de ser.

– Mi amigo Antón y yo no tenemos amo, señor -replicó, empujándome hacia adelante para obligarme a caminar colina abajo-. Somos hombres libres y trabajamos para un maestre hidalgo que nos trata como a personas de bien. Así que, señor… -me golpeó con su rodilla en una pierna, haciéndome perder pie-, cuidad el lenguaje si no queréis lamentar vuestras palabras.

El resto del camino hasta la playa fue un accidentado descenso a empellones, envites y zancadillas. Aquellos dos eran mala gente y se aprovechaban de la situación. Quizá no fueran piratas, pero se comportaban como tales y, por ello, merecían todo mi desprecio.

A no mucho tardar me encontré frente al maestre, bajo el cobertizo, que estaba entretenido tañendo un bonito laúd. No se dignó levantar la cabeza cuando los dos brutos me tiraron de golpe sobre la arena, a sus pies.

– Mirad lo que hemos encontrado en el monte, señor Esteban -dijo uno.

El maestre pareció prestarme atención al fin y dejó a un lado el instrumento. Era un anciano de edad considerable, cercano a los sesenta años y me sorprendió mucho no sólo que un hombre tan mayor aún estuviera vivo, sino que, además, se dedicara a marear por aquellos océanos como si fuera joven. Se había quitado el ropón escarlata y el chambergo negro y aparecía ataviado con una elegante camisa bermeja, unas ceñidas calzas tostadas y botas de cuero.

– ¡Por mis barbas que habéis hecho buena caza! -soltó echándose a reír y supe que era el dueño de aquella voz grave que había estado cantando villancicos toda la mañana-. ¿Es cristiano?

– Eso dice.

– ¿Y español?

– Así lo afirma, señor.

– Pues bien, hijo -añadió, dirigiéndose a mí-, dame cuenta de quién eres, cuál es tu gracia y tu linaje.

– Ni soy vuestro hijo ni os daré a conocer nada -repuse, enfadada, procurando que mi voz sonara viril. El trato que había recibido de sus dos hombres me había ofendido profundamente.

– Está bien, está bien… -musitó, aplacando las risas-. Eres aún muy joven, sin duda. ¿Podrías decirme, a lo menos, cómo has venido a dar a esta isla?

– No -rechacé, bajando la mirada sin apercibirme, pues es obligación que las doncellas recatadas miren al suelo cuando hablan con un hombre-. No os diré nada sin antes saber quién sois vos y qué hacéis aquí.

Mis dos captores, que permanecían de pie a mis espaldas, se rieron con gusto.

– ¿Así que tú me exiges a mí que yo me presente? -me interpeló el maestre, inclinándose en la silla para poner sus ojos muy cerca de los míos. Aquello me desconcertó. Era un caballero muy extraño y no sólo por su avanzada edad: a pesar de que había exclamado «por mis barbas», no tenía ni un solo pelo en las mejillas ni el mentón, su nariz y sus ojos eran pequeños y afilados y su piel era del color de un dátil maduro. Si aquel viejo era un hidalgo español, yo era el jovenzuelo por el que me estaban tomando-. Sea, muchacho. No tengo inconveniente en darte cuenta de lo que pides. Mi nombre es Esteban Nevares, hijo de Gaspar de Nevares, que llegó a las Indias acompañando a don Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje. Soy, por lo tanto, español criollo, es decir, súbdito de Su Real Majestad Felipe el Tercero, nacido en estas tierras del imperio, y soy hijodalgo de posesión y propiedad por el linaje de mi padre, que procede de los montes de León, donde se halla la mejor nobleza castellana. Me precio de ser, por más, el maestre de este hermoso jabeque, la Chacona, que estamos carenando en las aguas someras de esta rada a la que acudimos cuando pasamos por aquí para mercadear en los puertos españoles de las islas y del continente, en esta nuestra patria de Tierra Firme. Soy, como ya habrás supuesto, un honrado comerciante de trato que compra y vende sus abastos por todo el Caribe y tengo, además, tienda pública como mercader en el hermoso villorrio de Santa Marta.

No había entendido nada de lo que había declarado el anciano, excepto que era hidalgo y comerciante, cosas ambas de difícil combinación, a lo menos en España, donde la mayoría de los hidalgos se cuidaba mucho de ejercer algún oficio de los considerados viles, los que podían menoscabar la honra.

– Y, ahora, dime, hijo… ¿cuánto tiempo llevas aquí? -me preguntó.

– Salimos de Sevilla en octubre de mil y quinientos y noventa y ocho -expliqué-, a bordo de una galera que formaba parte de la flota del general Sancho Pardo, y nuestra nave fue atacada por piratas ingleses un mes después, a la altura de las islas de Barlovento.

El maestre asentía mientras me escuchaba y, por lo que se dejaba adivinar en su cara, estaba haciendo sus propias cuentas del tiempo transcurrido.

– ¿En qué día, mes y año estamos, señor? -quise saber, sin levantar los ojos de la arena.

– Bueno, muchacho… -murmuró arqueando las cejas-, estamos a once días del mes de febrero del año mil y seiscientos.

¡Casi cuatro meses más de lo que yo había calculado! A lo que parecía, mis marcas diarias en el árbol no habían sido todo lo diarias que yo creía. Así que, en realidad, ya tenía diecisiete años y medio. Era una mujer hecha y derecha, además de casada, y aquellos hombres me tomaban por un muchacho malcontento perdido en una isla. Y sólo por llevar puestas las ropas de Martín.

– Ahora, si te place -siguió diciendo el maestre con gentileza-, ¿serías tan amable de decirme tu gracia y tu linaje?

Me quedé en suspenso, sin saber qué hacer. ¿Qué le respondía, que era Catalina o que era Martín? Mi honra podía verse mancillada en aquel mismo momento si me daba a conocer como mujer, pues era bien sabido que los marineros que permanecían hacinados durante mucho tiempo en el mar no respetaban ni a viudas ni a ancianas.

– Me llamo Martín Solís, hijo legítimo de Pedro Solís, el espadero más famoso de Toledo, y de su esposa, Jerónima Pascual, muertos ambos antes de emprender mi viaje hacia las Indias. Soy natural de la villa mentada y llegué a esta isla a bordo de una miserable embarcación con la que conseguí escapar de mi galera durante el ataque pirata.

La cara del maestre se había ido ensombreciendo mientras yo hablaba y, al quedarme callada, su rostro mostraba un gesto de furia contenida que yo, temerosa, no acertaba a explicarme.

– ¡Mientes, rufián! -vociferó poniéndose en pie y golpeándose las botas con la vaina de su espada-. Te he tratado con benevolencia y tú me respondes con embustes y dobleces. No sé quién eres pero, desde luego, mientes -y, diciendo esto, me sujetó la cara por la barbilla levantándola hacia él-. ¿Dónde está el vello de tu rostro, muchacho?, pues, aparte de un poco en las sienes y algo más entre las cejas, careces de él. ¿No te parece extraño? Tu cabello es negro y lacio como el de los indios, y tu tez morena, jovenzuelo, indica claramente que eres mestizo, coyote o cuarterón. [10] Tampoco dice mucho en tu favor que, siendo varón, huyeras de tu galera durante un ataque pirata en lugar de luchar para defenderla, por niño que fueras, pues sólo las mujeres quedan libres de esta obligación. Cierto es que, a finales de mil y quinientos y noventa y ocho, arribó a Tierra Firme la flota de Los Galeones al mando del general Sancho Pardo, pero eso no confirma que tú viajaras en ella. Cierto también que, en esas fechas, navegaba por estas aguas de Barlovento el patache John of London, del capitán corsario Charles Leigh y que hubo asaltos a naves rezagadas de Los Galeones. -Se agachó con agilidad para recoger del suelo mi espada ropera y mi daga y las examinó cuidadosamente-. Cierto, asimismo -siguió diciendo-, que estas hermosas armas llevan una O sobre una T en el interior del escudete, lo que asegura que proceden de Toledo y que, en los canales de las hojas, aparece el nombre de… -alejó el acero de sus ojos todo lo que le daba de sí el brazo pero, como ni de este modo veía, sacó unos anteojos de su faltriquera y se los ajustó en la nariz-, el nombre de un forjador llamado Pedro Solís.

Se quitó las lentes y volvió a examinarme con atención. Le vi poner un gesto suspicaz en la cara y reflexionar hondamente mientras daba vueltas a mi alrededor.

– Antón, Miguel -ordenó de pronto-. Regresad a las faenas del barco.

– ¿Os dejamos a solas con él, señor Esteban? -se extrañó uno de ellos.

– Tranquilos. No corro ningún peligro. Id.

Los hombres se alejaron por la playa en dirección a sus compañeros, que seguían pasando el fuego por el casco del jabeque.

– Muy bien, señora… -me soltó de repente el maestre con su voz grave, hincando una rodilla en la arena delante de mí-. ¿Vais a contarme ahora la verdad?

Me quedé de una pieza. ¿Cómo había sabido aquel anciano que yo era una mujer?

– ¿Tenéis documentos? -solicitó.

– Arriba… En la cima del monte… -balbucí-. En mi casa. En un canuto de hojalata.

El maestre se incorporó. Puso las manos alrededor de la boca, a modo de bocina, y gritó:

– ¡Juanillo! ¡Ven!

Un niño de unos siete u ocho años, negro como la noche, echó a correr hacia nosotros, tirando su tea, al pasar, sobre los maderos de la hoguera.

– ¿Qué desea vuestra merced, maestre? -preguntó frenando en seco junto a mí, salpicándome de arena.

– Súbete a lo más alto del monte y encuentra la casa de este nuestro huésped. Entra en ella y busca un canuto de hojalata como los que se usan para guardar documentos. Tráemelo presto.

El negrito volvió a tomar la carrera y se internó entre los árboles por el sendero que yo misma, con mis muchas idas y venidas durante un año y medio, había abierto en la espesura. Sin duda, esa entrada había sido lo que me había delatado a mis dos captores mulatos y, ahora, aquel viejo hidalgo listo como el demonio había descubierto mi auténtica condición de mujer. Estaba perdida. A no mucho tardar, aquellos marineros violentarían mi honra para satisfacer sus deseos.

– Hablad -me ordenó el maestre, tomando asiento de nuevo y sacando una fina pipa de arcilla de un costal que tenía junto a sí. Su porte y sus modales delataban buena cuna y buena educación. No parecía muy apropiado que alguien de su clase trabajara de mercader.

– Sepa vuestra merced, señor Esteban, que no mentí -empecé a decir-, que todo lo que conté era cierto, salvo por el detalle de que mi nombre no es Martín sino Catalina. Martín era mi hermano menor, que murió en el asalto pirata. Mis padres son quienes dije y también mi ciudad. Nuestra ama me vistió con las ropas de mi hermano para ponerme a salvo de los ultrajes de los piratas.

– Buen pensamiento -murmuró, poniendo con mucha calma un manojito de hebras de tabaco en la cazoleta de la pipa-. Y, decid… ¿cuál era el motivo de vuestro viaje a estas nuevas tierras? ¿Algún familiar os propuso acogimiento tras la muerte de vuestros padres?

– Así fue, señor -asentí-. Tengo un tío, hermano de mi madre, en una isla llamada Margarita. Nadie más quiso darnos auxilio cuando mi padre murió en los calabozos de la Inquisición de Toledo.

El maestre dio un respingo en su silla.

– ¿Qué decís? -inquirió, nervioso.

– Es una historia muy triste -me lamenté-. Alguien, no supimos nunca quién, denunció a mi padre ante la Inquisición por falta de respeto al sacramento del matrimonio. Ya sabéis que la Iglesia anda muy vigilante últimamente tanto de las herejías extranjeras como de las costumbres morales del pueblo. Mi padre no fue el único cristiano viejo a quien se encerró en los calabozos por fornicar fuera del matrimonio. Eran muchos los nombres que aparecían en las listas de condenados.

– Sí, tenéis razón. Por suerte, aquí las cosas no están tan mal como allí -dijo, levantándose de la silla y acercándose hasta la hoguera de la playa para darle fuego a su pipa. Luego, regresó echando un humo menudo por la nariz y la boca-. La Inquisición no ha entrado aún con fuerza en estas tierras, aunque no por falta de ganas, sin duda.

– Pues mejor para vuestras mercedes, porque no tienen compasión. Cuando mi señor padre afirmó, durante el juicio, que la simple fornicación, matrimonial o no, era lícita, los inquisidores redoblaron su interés por él y descubrieron que no conocía el Credo ni otras oraciones primordiales de la Iglesia, así que ordenaron registrar nuestra casa y hallaron, entre más de veinte cuerpos de libros grandes y pequeños, algunos de los prohibidos por el Índice de Quiroga de mil y quinientos y ochenta y cuatro.

– Buenos conocimientos tenéis -afirmó, tomando asiento de nuevo.

– Sólo en lo que me atañe, como es el caso de mi padre. No sé leer ni escribir, pero poseo muy buena memoria para lo que me interesa.

– Y, ¿qué libros encontraron?, ¿lo sabéis?

– Sólo recuerdo uno de ellos pues, como os he dicho, señor, yo no sé leer. Se titulaba, si no me viene mal el nombre a la cabeza, La vida de Lazarillo de Tormes o algo así.

– ¡Buen libro, a fe mía! -exclamó el maestre sin poder contenerse. Le miré atónita.

– ¿Acaso lo habéis leído? La pena, señor, es de excomunión.

– ¿Y qué le ocurrió después a vuestro padre? -demandó a su vez, esquivando mi pregunta.

– Enfermó de unas fiebres tercianas y murió. Quedamos en la ruina. Todos nuestros bienes fueron embargados y hasta la casa que teníamos nos fue arrebatada, el taller cerrado y las espadas vendidas al mejor postor. Mi madre pidió ayuda a nuestros deudos y amigos, y también a sus parientes de Segovia, pero nadie quiso mancillarse acogiendo a una familia señalada por la Inquisición. Ya sabéis cómo son las cosas.

– Demasiado que lo sé -repuso cambiando de postura en la silla-. ¿Y qué le ocurrió a vuestra madre?

– No lo conocemos a ciertas, señor. -Hacía tanto tiempo que no hablaba de aquella manera que empezaba a dolerme la garganta y no sólo por la abundancia de palabras sino también por la congoja que me producían los recuerdos-. Se fue trastornando desde la muerte de mi padre. Fuimos a vivir a un cuarto miserable que nos arrendó el Gremio de Espaderos de Toledo cerca de la plaza de Zocodover. Nadie nos hablaba, ni siquiera nos saludaban por la calle, y los maravedíes se iban agotando en la bolsa. Tengo para mí que no pudo más, que se le torció el seso por la agonía y la pena y que por eso se tiró al río. Las deudas nos ahogaban porque el ama Dorotea se desvivía por traer comida a casa todos los días, aunque fuera de fiado.

El maestre se revolvía en la silla cada vez más nervioso y la fina pipa de arcilla pasaba de una mano a otra sin descanso, como si la cazoleta le quemara. Acaso no le gustaba lo que estaba oyendo mas, entonces, ¿a qué preguntaba? Que dejara de indagar en mi vida.

– Y, en aquellas tristes circunstancias -continuó-, apareció vuestro tío y os salvó.

– No, no fue exactamente así.

– ¿Habéis dicho que vuestra madre se llamaba Jerónima Pascual?

– Precisamente.

– ¿Y decís que tenía un hermano en la isla Margarita?

– Mi señor tío Hernando, así es.

– ¡Hernando Pascual, el segoviano! -exclamó con alegría. A mí, el corazón me dio un vuelco en el pecho. ¿Conocía a mi tío? ¿Iba a llevarme con él?-. Ha muchos años que tengo negocios con el segoviano y con su compadre, Pedro Rodríguez. ¡Buena gente los dos! Ambos regentan una latonería en Margarita y venden excelentes productos.

En ésas, el negro Juanillo, que había subido hasta mi casa para traer mis documentos, apareció en la playa a todo correr agitando en la mano el canuto de hojalata.

– Espero que no me hayáis mentido, muchacha -murmuró el maestre levantándose y caminando hacia Juanillo, que llegaba sin resuello.

– ¿Era esto lo que queríais, maestre? -preguntó entrecortadamente.

– Esto era. Gracias. Vuelve al trabajo.

El señor Esteban abrió el canutillo y desplegó mis documentos mientras regresaba a su asiento. Nuestra larga charla no dejaba de sorprender a los marineros que, de vez en cuando, nos echaban una mirada desde lejos. Los vi interrogar a Juanillo en cuanto éste se les allegó.

– Bien, bien… -iba diciendo el señor Esteban mientras repasaba los papeles, mas, al punto, su cara cambió.

Le vi sacar de nuevo los anteojos de la faltriquera y calzárselos apresuradamente mientras torcía la boca con un gesto que no me gustó nada. ¿Habría encontrado mi partida de matrimonio? Y, si así era, ¿qué podía molestarle de ella si conocía a mi señor tío y era el nombre del hijo de su socio el que aparecía junto al mío en aquel documento eclesiástico?

– ¡Os han casado con Domingo Rodríguez! -exclamó.

– Por poderes, sí, señor -asentí-. Contrajimos matrimonio en el verano previo al viaje, unas semanas después de la muerte de mi madre. Fue la condición que puso mi señor tío para enviarnos caudales y acoger a la familia en su casa de Margarita.

Pero el maestre no me oía. Había comenzado a soltar una ristra interminable de denuestos y oprobios como no los había oído yo ni de boca de los marineros de la galera, que eran gentes más bien zafias. Sus gritos y maldiciones atrajeron a los hombres que, sin soltar las antorchas, echaron a correr hacia el toldo. El señor Esteban, al verlos, se calmó de golpe y, con un gesto de la mano, los detuvo y los hizo volver al trabajo mas, cuando se giró para mirarme a mí, había tal ferocidad en sus ojos que me sentí examinada por el mismísimo Lucifer.

– ¿Sabéis lo que os han hecho, mi niña? ¿Sabéis lo que os han hecho? -repitió muchas veces. Empecé a asustarme de verdad.

– ¡Hablad, señor! -le supliqué.

Sin que reparara en ello, sus pasos habían abierto un profundo surco en la arena a mi alrededor.

– Domingo era un chiquillo sano y normal -empezó a relatar con lástima, deteniendo el paso-. Aún lo recuerdo corriendo por la calle de la latonería. Ayudaba a su padre en todo hasta que, a los diez años, una mula le dio una coz en la cabeza que casi le quitó la vida y, desde luego, le quitó todo el seso. Desde aquel desgraciado día, Domingo ni habla ni piensa, sólo babea, se ensucia encima y persigue a las mujeres desde que alcanzó la mocedad. Su cuerpo se corresponde con el de un hombre adulto pero su mente, señora, es la de un recién nacido.

Estaba tan confundida que no podía pronunciar ni una sola palabra.

– En alguno de mis viajes a Margarita he oído decir a Pedro Rodríguez -siguió contando- que no le importaría meter en el lecho de su único hijo a una india, una negra o, incluso, a una cantonera [11], con tal de tener un nieto sano que pudiera heredar su parte del negocio. El problema es que no hay mujer ni negra, ni india, ni cantonera que quiera yacer con ese joven babeante, rijoso y sucio al que le falta un ojo y media cabeza, y lo digo en el sentido más preciso del término, pues la coz se la rompió en tantos pedazos que sólo con algunos pudo el cirujano recomponérsela. Su padre lo tiene encerrado bajo llave para que no ultraje a todas las jóvenes de Margarita y porque, a veces, se pone muy violento.

El sudor me corría a chorros por el cuerpo y no era por el calor habitual de mi isla. El pánico me atenazaba. ¿Aquel desgraciado era mi marido? Pero, ¿en qué pensaba mi señor tío cuando me entregó traicioneramente a ese enfermo más digno de lástima que del respeto debido a un esposo? Debió de creer, el muy canalla, que me valdría aquello de «Cásame en hora mala, que más vale algo que no nada».

– Lo que yo veo -terminó diciendo el maestre de muy mal humor- no es sino que os adquirieron con malas artes para que engendrarais al nieto de Pedro Rodríguez. Mejor vos que una negra, una india o una cantonera.

Y empezó a soltar otra sarta de improperios e insultos contra aquellos dos compadres margariteños que me habían hecho una desgraciada para el resto de mi vida. Con todo lo que me lamenté al principio, ahora entendía por qué mi buena ventura me había hecho recalar en aquella isla. Y en ella me quedaría mil veces antes que culminar mi viaje.

– Dejadme aquí, señor -le pedí al maestre-. No me obliguéis a afrontar tan aciago destino. Os suplico que guardéis el secreto de mi presencia en esta isla y que, cuando acabéis los trabajos en vuestra nave, os marchéis en paz. Sabré cuidar de mí misma como lo he venido haciendo hasta ahora.

El señor Esteban se dejó caer, abatido y enfadado, en su elegante silla de manos.

– ¡Callad, señora! -me ordenó-. Dejad que piense.

– ¿Puedo, mientras pensáis, y dado que ya pasó el mediodía, preparar algo para comer? -No sé por qué, pero, a pesar de los infortunios, tenía hambre.

– ¡No! -gritó sin moverse.

Y, sin moverme yo tampoco, allí me quedé, sentada en la arena, mirando cómo los hombres del maestre iban dejando sus teas en la hoguera y sacando de los zurrones unos grandes cepillos de carpintería que afilaron con piedras de amolar mientras cantaban madrigales, coplas y malagueñas con gran regocijo. Pese a sus bruscos modales y a sus malos tratos, se veía que eran gentes alegres y bienintencionadas que disfrutaban de la vida. Quizá, me dije, la buena ventura siguiera estando de mi parte, haciéndome caer en manos de quien tenía la solución a mis problemas.

– Ya sé lo que haremos, señora -dijo de repente el maestre, exhalando una gran nube de humo. La Inquisición se había manifestado recientemente contra el tabaco pero de nada parecían servir sus invectivas frente al empeño de los devotos a esta reciente costumbre-. Guardad bien el canuto con vuestros documentos. No volveréis a ser Catalina Solís. Olvidaos de ella. Tierra Firme es una inmensa extensión de costa, un lugar gigantesco en medidas pero muy parco en gentes. Por eso, aquí todos nos conocemos aunque las ciudades y los pueblos se hallan muy distanciados unos de otros. Si Catalina Solís reapareciera viva y entera, vuestro tío y vuestro señor suegro os reclamarían inmediatamente y no podríais escapar de la fatalidad que os han procurado. Vos misma habéis mencionado el hecho de que, desde Trento [12], la Iglesia está muy preocupada por las costumbres morales del pueblo. Por muy sandio que sea Domingo Rodríguez, a los ojos de la Iglesia es vuestro esposo, de modo que estáis obligada a serle fiel y a yacer con él para concebir un hijo, pues éste es el fin del sacramento matrimonial y, sin duda, el joven es perfectamente capaz de procrear. Tampoco podéis aparecer como Martín Solís porque, del mismo modo, la noticia llegaría a oídos de vuestro señor tío y os reclamaría como único pariente vivo, puesto que Martín aún sería menor, ¿no es cierto?

– Dos años y unos meses nos llevábamos mi hermano y yo -repuse con pena-, así que ahora él habría cumplido quince.

– Lo que yo decía -se reafirmó-. Así que tampoco podéis ser Martín Solís.

– Os repito, señor, que me dejéis en mi isla, que aquí vivo feliz y satisfecha desde que arribé y que aquí puedo seguir todo el tiempo que haga falta.

– ¡No digáis más necedades, mujer! -me espetó bruscamente-. ¿Cómo vais a quedaros en un pequeño islote de Barlovento a merced de la suerte? ¿Es que no veis que estas aguas están infestadas de piratas ingleses y holandeses que, antes o después, terminarán arribando a vuestras costas como lo he hecho yo? Vuestro islote, señora, no es desconocido a los mareantes, españoles o extranjeros. Esta rada de aguas tranquilas es magnífica para los trabajos de mantenimiento de los barcos y los piratas siempre andan a la búsqueda de lugares como éste para carenar sus naves y para hacer aguada, acopiar leña y distribuir su botín, pues no siempre pueden o quieren llevarlo todo de vuelta a sus países de origen por si los cambios en las leyes o en las guerras alteraran su fortuna. Pensad que no les está permitido atracar en los puertos normales porque serían apresados y ahorcados inmediatamente. Se conducen, pues, como abejas que pican de flor en flor; para ellos, es mucho más seguro disponer sus tesoros en pequeños lotes por estas islas (o por otras como éstas, que muchas hay por todo el Caribe), que llevarlos encima en sus tornaviajes, arriesgándose a topar con un galeón militar español. ¿Lo entendéis? El día menos pensado, podéis caer en manos de piratas o corsarios que os usarán y después os matarán.

– Pues si no puedo ser Catalina ni tampoco Martín, ya me diréis en quién voy a convertirme. Os recuerdo que no tengo fortuna ni oficio, que soy mujer y que no conozco estas tierras.

– Ya he pensado en todo eso -exclamó, ofendido-, y tengo la solución. Como antes os dije, el color de vuestra piel os hará pasar fácilmente por mestizo, coyote o cuarterón, lo que os elimina automáticamente como natural de España. Los indios de por aquí, además, carecen de vello en el rostro.

¡Ahora entendía quién era, en verdad, Esteban Nevares! Él se decía criollo, hijo de españoles nacido en las Indias, pero su sangre estaba mezclada. A lo que parecía, su madre no había sido cristiana vieja sino india y por eso no tenía pelo en la cara y su piel era del color de los dátiles maduros. Esteban Nevares era mestizo.

– La ausencia de vello, por tanto, será una ventaja y como, además, sois cejijunta y peluda en las sienes, así como de carnadura morena, bastante alta, de pelo lacio y fuerte de brazos, podéis convertiros en un hijo ilegítimo mío, uno que tuve con una india hace quince años y que he recogido de los cuidados de su madre durante este viaje para convertirlo en mi heredero. No preocuparos por la verdad o mentira de esta historia. Los hijos mestizos son una realidad a este lado del imperio. Pensad que, cuando llegaron los primeros conquistadores y los primeros colonos, no había mujeres españolas y que muchos de ellos se vieron obligados a tomar por esposas a las hijas nativas de los caciques y que, con ellas, tuvieron hijos que, aunque se dicen criollos y legalmente lo son, en realidad unen en sus sangres la limpieza e hidalguía españolas y la nobleza de los monarcas indios de los que descienden.

A punto estuve de echarme a reír. Esteban Nevares acababa de contarme su propia historia sin referirse a sí mismo. Si, como me había dicho al principio, su padre llegó a las Indias con el almirante Colón en su último viaje, estábamos hablando de los primeros conquistadores y de los primeros colonos, ¿no es verdad?, y por su avanzada edad, su color de piel, su pelo y todas esas cosas que me achacaba a mí, no cabía duda de que su madre había sido una de esas nobles hijas de cacique -fuera eso lo que fuere- que se unieron a los españoles y les dieron hijos. Supuse que aquellos españoles desearían entregar a esos hijos, mestizos o no, sus encomiendas y heredades, así que les dieron la condición de legítimos y los llamaron criollos y se quedaron tan a gusto, sin preocuparse más de la limpieza de sangre, asunto que debió de empezar a inquietar cuando las mujeres españolas hicieron acto de presencia en el Nuevo Mundo muchos años después.

Los marineros de Esteban Nevares acuchillaban ahora el casco de la nave, arrancando los restos del chamuscado y dejando lisos y limpios los tablones de madera del lado de babor.

– ¿En qué consisten los trabajos de carenado a los que os habéis referido, señor? -pregunté, interesada.

– ¿Es que, acaso, no os ha importado mi propuesta, señora? ¿Queréis ganar tiempo con preguntas para pensar más sobre ello?

Reflexioné un momento y dije:

– Ya había aceptado vuestra propuesta desde el mismo instante en que la expusisteis, señor Esteban. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No me disgusta convertirme en vuestro hijo aunque sí abandonar mi condición de mujer, en la que estoy muy a gusto y me reconozco. Bien se me alcanza, sin embargo, que el destino ha marcado los naipes en esta partida y que no puedo sino aceptarlo y resignarme ya que, a no dudar, es lo mejor para mí.

– Habéis hablado bien, señora. A partir de este momento, y con vuestro permiso, pasaré a consideraros como mi hijo, Martín Nevares, y a llamaros y trataros así tanto a solas como delante de todo el mundo para no incurrir en error. Desde ahora mismo, dejaré de pensar en vos como mujer y olvidaré el nombre de Catalina Solís para siempre, ¿de acuerdo?

– Naturalmente, señor. Os estoy muy agradecida.

– No me llaméis señor ni señor Esteban. Es vuestra obligación, aunque os cueste, llamarme padre y actuar como hijo mío en todo momento. Sabed que, aunque, en verdad, nada tengo, no accederéis a mis escasos bienes y posesiones, pero, para el resto de los efectos, seréis mi hijo y responderéis como Martín Nevares. Y lo primero que debéis poner en ejecución es dejar de mirar al suelo y aprender a mirar a los hombres a los ojos, pues hombre sois desde este mismo momento.

Una pena muy honda me entró recordando a mi verdadero padre, pero él estaría conforme con aquella artimaña porque, sin duda, era por mi bien.

– ¿Y vuestros marineros… padre? -me dio tanta vergüenza pronunciar esta palabra para referirme a un desconocido que sentí que me ponía roja como la grana, pero levanté la cara y le miré de frente-. Saben que me habéis encontrado aquí.

– Por ellos no debes tener cuidado, hijo mío -repuso él con un sorprendente aplomo pese a lo incómoda que para ambos resultaba la situación-. Ni tampoco por la dueña que da nombre a este barco, María Chacón, ni por toda su parentela, a la que ya conocerás.

– ¿Estáis casado?

– Por la Iglesia como tú, no, desde luego. Pero sí ante mi conciencia y ante la de ella, que es lo que importa. Llevo más de veinte años unido a esa condenada mujer -presumió, poniendo una gran sonrisa en el rostro como si la barraganería fuera el mejor de los estados posibles y, tomando asiento de nuevo, cogió el laúd-. Ni una sola vez lo he lamentado. Aunque, sin duda, la Inquisición me condenaría por ello como hizo con vuestro padre.

Y, rasgueando las cuerdas, empezó a entonar con su bonita voz el mismo villancico que había oído por la mañana desde mi casa:

Soy contento y vos servida

ser penado de tal suerte

que por vos quiero la muerte

más que no sin vos la vida.

Los hombres, al escucharle, dejaron las faenas y se acercaron a nosotros. Unos sacaron de los cestos cuartales y hogazas de pan, otros queso, salpicón de vaca, pescado curado y cerdo salado y alguien más trajo unas botas de vino. Nos sentamos en la arena, bajo el cobertizo, a la redonda -menos el señor Esteban, que siguió en su silla- y, antes de que empezáramos a comer, mi nuevo padre se dirigió a sus hombres:

– Desde hoy mismo y sin más explicaciones -declaró con rotundidad- este joven náufrago se ha convertido en mi hijo, Martín Nevares para vosotros a partir de ahora. Cuando volvamos a Santa Marta, y en todos y cada uno de los puertos en los que atraquemos, si os preguntan, así lo explicaréis a todo el mundo, contando que lo tuve con una india arawak de Puerto Rico que me lo ha entregado en este viaje.

Los hombres asintieron.

– ¿Qué dirá la señora María? -preguntó uno de ellos con cierta preocupación.

– Al principio, pondrá el grito en el cielo, como ya supondréis -afirmó el maestre, muy tranquilo-, pero, luego, será más hijo suyo que mío y tendré que protegerlo de sus amores y cuidados para que no me lo ablande.

Los marineros soltaron una carcajada y, entre bromas y veras, empezaron a dar cuenta de la pitanza con gran hambre y contento. Pude entonces, por primera vez, reparar en ellos sin remilgos y escudriñarlos a fondo: de los dos grumetes, uno, Juanillo, era negro y de unos siete u ocho años, y el otro, Nicolasito, era indio y no tendría más de seis; de los ocho marineros, mis dos captores, Antón y Miguel, eran mulatos (Antón era el carpintero-calafate y Miguel el cocinero); el piloto, Guacoa, era indio y casi no despegaba los labios más que para comer, permaneciendo siempre al margen de todo; los otros cinco hombres eran Negro Tomé, el indio Jayuheibo, y los españoles Mateo Quesada, natural de Granada, Lucas Urbina, de Murcia, y Rodrigo de Soria, todos buenas gentes y muy diestros en sus trabajos como luego pude comprobar.

Aquella misma tarde, tras la comida, me incorporé a la dotación de la nao como un marinero más. La tarea de carenar consistía, en primer lugar, en quemar con fuego la gruesa capa de percebes y tiñuela que se adhería al casco durante la navegación y que volvía lenta y pesada la nao. Después, con los cepillos de carpintero, se arrancaba esa costra chamuscada y se aplicaba brea y sulfuro a la madera para protegerla de los elementos. Por último, para sellar las tablas y ganar velocidad sobre el agua, había que aplicar una buena capa de sebo maloliente con las manos. Nada me había dicho mi nuevo padre sobre asalariarme, mas, me pagara o no, había disfrutado con el oficio.

Cuando el flujo de la marea volvió a reflotar el barco, nos fuimos a dormir y se me permitió descansar en mi casa de la colina por última vez. Pese a la fatiga y al dolor de las llagas que se me habían abierto en las manos, antes de caer en la cama preparé un hatillo con mis pobres posesiones y me despedí de mis lugares con bastante tristeza. Al día siguiente, al alba, los dos grumetes, Juanillo y Nicolasito, entraron en mi casa para despertarme, ayudarme a cargar con mi mesa-bajel y llevarme de nuevo al trabajo, pues los hombres, aprovechando el primer reflujo, ya habían empezado a chamuscar el lado de estribor del navío que, ahora, descansaba sobre su costado de babor. Trabajamos durante todo el día y, al llegar el crepúsculo, por fin, cuando subió la marea, la nave desembarrancó y salió del arrecife.

Me fui de mi isla tal como llegué: de noche y más molida que un saco de harina pero, en esta ocasión, iba contenta en aquel hermoso jabeque que empezaba a sentir un poco como propio a fuerza de haber trabajado tan duramente en él. Aún no lo conocía por dentro, ni sabía todo lo que había que saber sobre su cargamento, su propiedad y su navegabilidad. A fe que no tenía conocimiento alguno del arte de marear, pero aquel primer viaje en la Chacona fue instructivo y revelador. Mientras nos alejábamos, juré que, por mucho tiempo que pasara, algún día volvería a mi isla.

CAPÍTULO II