Marte ha crecido. Ha sido completamente terraformado —plantas y animales transgénicos— viven a orillas de los canales y mares tormentosos que han aparecido en los últimos años. Marte es ahora un planeta políticamente independiente. La mayoría de los Primeros Cien están muertos; los que quedan son los Mitos vivientes de los jóvenes marcianos…

Mientras tanto la Tierra ha crecido demasiado. Nacionalismo rabioso, recursos naturales escasos… demasiado gente… Marte parece un utopía burlona, un sueño inalcanzable, para vivir, para luchar, tal vez, para morir. Un libro hermoso, para vivirlo por dentro. Que sea cierto.

Kim Stanley Robinson

Marte azul

Para Lisa, David y Timothy

PRIMERA PARTE

La Montaña del Pavo Real

Marte es libre ahora. Estamos solos. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer.

Era Ann quien hablaba, de pie en la parte delantera del vagón.

Pero es muy fácil volver a caer en las viejas pautas de comportamiento. Acabas con una jerarquía y otra surge para ocupar su lugar. Tendremos que estar en guardia para evitar que eso ocurra, porque siempre habrá quien intente crear otra Tierra. La areofanía ha de ser continua, una lucha eterna. Ahora más que nunca debemos intentar definir qué significa ser marciano.

Sus oyentes, hundidos en los asientos, contemplaban a través de las ventanas el terreno que dejaban atrás con rapidez. Estaban cansados, tenían los ojos irritados. Rojos de ojos enrojecidos. En la cruda luz del amanecer todo semejaba nuevo: la tierra barrida por el viento aparecía desnuda, salvo allí donde la maleza y los guijarros cubiertos de liquen ponían mantos de color caqui. Habían expulsado de Marte a los poderes terrestres; una larga campaña, coronada por meses de frenética actividad, y estaban agotados.

Vinimos a Marte desde la Tierra, y ese pasaje supuso una cierta purificación. Era más fácil comprender las cosas, gozábamos de una libertad de acción que nunca antes habíamos tenido, surgía la oportunidad de expresar lo mejor de nosotros mismos. Y actuamos. Estamos creando una forma de vida mejor.

Ése era el mito, todos habían crecido con él. Y en ese momento, mientras Ann volvía a narrarlo, los jóvenes marcianos la miraron sin verla. Ellos habían diseñado la revolución; lucharon a lo largo y ancho de Marte y empujaron a la policía terrana hacia Burroughs; después inundaron la ciudad y persiguieron a los terranos hasta Sheffield, en la cima de Pavonis Mons. Aún tenían que forzar al enemigo a abandonar Sheffield, subir por el cable espacial y regresar a la Tierra; aún quedaba mucho por hacer. Pero con la exitosa evacuación de Burroughs habían logrado una gran victoria, y algunos de los rostros inexpresivos que miraban a Ann o el paisaje parecían querer un respiro, un momento para saborear el triunfo. Estaban exhaustos.

Hiroko nos ayudará, dijo un hombre joven, rompiendo el silencio de la levitación del tren.

Ann negó con la cabeza. Hiroko es una verde, dijo, la primera verde. Hiroko inventó la areofanía, replicó el joven nativo. Ésa es su principal preocupación: Marte. Ella nos ayudará, lo sé. La encontré y me lo dijo.

Sólo que está muerta, dijo alguien.

Otro silencio. El mundo discurría debajo de ellos.

Al fin, una joven alta se puso de pie, avanzó por el pasillo y abrazó a Ann. El hechizo se había roto; abandonaron las palabras, se levantaron y se agruparon en la parte frontal del vagón, alrededor de Ann, y la abrazaron o le estrecharon la mano… o simplemente la tocaron. Ann Clayborne, la mujer que les había enseñado a amar a Marte, la misma que los había guiado en la lucha para independizarse de la Tierra. Y aunque los ojos enrojecidos de la mujer seguían contemplando fijamente la castigada extensión rocosa del Macizo de Tyrrhena, sonreía. Les devolvía los abrazos, estrechaba las manos, se empinaba para tocar las caras. Todo irá bien, dijo. Conseguiremos que Marte sea libre. Y ellos dijeron sí, y se felicitaron unos a otros. A Sheffield, exclamaron. A terminar el trabajo. Marte nos enseñará cómo hacerlo.

Sólo que ella no está muerta, objetó el hombre joven. La vi el mes pasado en Arcadia. Aparecerá de nuevo. Aparecerá en alguna parte.

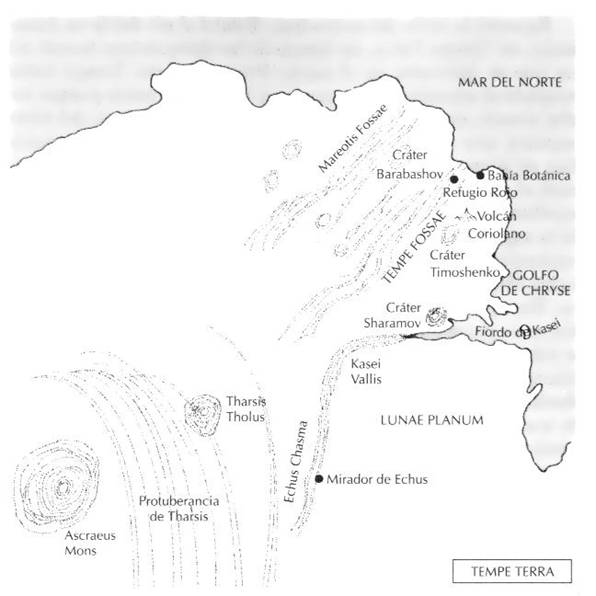

En cierto momento antes del amanecer, en el cielo refulgían las mismas franjas rosadas del principio, pálidas y claras en el este, intensas y estrelladas en el oeste. Ann esperó ese momento mientras sus compañeros conducían hacia el oeste, hacia una mole oscura que se elevaba hacia el cielo: la Protuberancia de Tharsis, puntuada por el ancho cono de Pavonis Mons. A medida que subían desde Noctis Labyrinthus por el flanco oriental del gran volcán escudo fueron dejando atrás la mayor parte de la nueva atmósfera; la presión del aire al pie de Pavonis era de sólo 180 milibares, y durante la ascensión cayó por debajo de los 100 y siguió bajando. Ascendieron lentamente; la vegetación desapareció y sintieron crujir bajo las ruedas la nieve sucia cincelada por el viento. Luego dejaron atrás incluso la nieve, y al fin sólo hubo roca y los eternos vientos, gélidos y tenues, de la corriente del chorro. La tierra desnuda presentaba el aspecto que había tenido en los años prehumanos, como si el viaje los hiciera retroceder al pasado.

No era así. Pero algo fundamental en Ann Clayborne se animaba con la visión de ese rocoso mundo férrico bajo los vientos perpetuos, y mientras los vehículos rojos continuaban su singladura montaña arriba, sus ocupantes se sintieron tan extasiados como Ann, y el silencio imperó en las cabinas cuando el sol quebró el horizonte distante detrás de ellos.

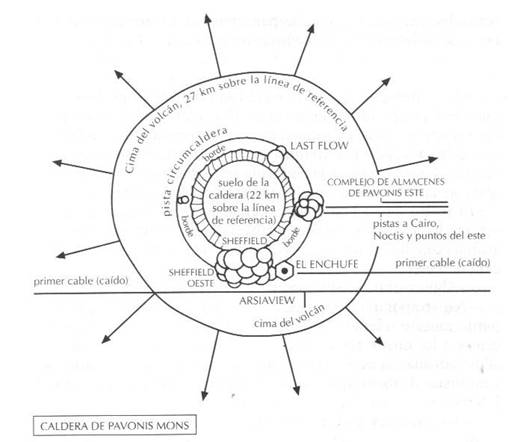

La pendiente se hizo menos pronunciada y describió una perfecta sinusoide hasta el terreno llano de la meseta circular de la cima. Desde allí alcanzaban a ver las ciudades-tienda que circundaban el borde de la gigantesca caldera, apiñadas en particular alrededor del pie del ascensor espacial, unos treinta kilómetros al sur.

Detuvieron los rovers. El silencio antes reverente en las cabinas era ahora sombrío. Ann estaba de pie delante de una de las ventanas de la cabina superior, mirando al sur, hacia Sheffield, esa hija del ascensor espacial: construida a causa del ascensor, arrasada cuando éste cayó, erigida de nuevo con el sustituto del ascensor. Ésa era la ciudad que iba a destruir, tan definitivamente como Roma había destruido Cartago; porque tenía la intención de derribar también el nuevo cable, como habían hecho con el primero en 2061. Y la mayor parte de Sheffield sería arrasada de nuevo. Lo que quedara estaría ubicado inútilmente en la cumbre de un volcán elevado, por encima del grueso de la atmósfera. A medida que el tiempo pasara, las estructuras supervivientes serían abandonadas y desmanteladas para recuperar los materiales, y sólo quedarían los fundamentos de la tienda y tal vez una estación meteorológica, en el silencio soleado de una cima montañosa. La sal ya estaba en la tierra.

Una vivaracha roja de Tharsis llamada Irishka salió a recibirlos en un pequeño rover y los guió a través del laberinto de almacenes y pequeñas tiendas que rodeaban la intersección de la pista ecuatorial con la que rodeaba el borde. Mientras la seguían, les fue describiendo la situación local. La mayor parte de Sheffield y el resto de los asentamientos del borde de Pavonis estaban ya en manos de los revolucionarios marcianos. Pero no así el ascensor espacial y los barrios que rodeaban el complejo de su base, y ahí estaba el problema. Las fuerzas revolucionarias de Pavonis estaban formadas en su mayoría por milicias mal equipadas que no necesariamente compartían los mismos objetivos. Que hasta aquel momento hubiesen tenido éxito se debía a numerosos factores: la sorpresa, el control del espacio marciano, varias victorias estratégicas, el apoyo masivo de la población marciana y el hecho de que la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas fuese reacia a abrir fuego contra los civiles, aunque se manifestaran en masa por las calles. Como resultado, las fuerzas de seguridad de la UNTA se habían replegado en todo Marte para reagruparse en Sheffield, y en ese momento muchos atestaban las cabinas del ascensor que subían a Clarke, el asteroide de lastre y estación espacial que había al final del ascensor. El resto se apiñaba en los barrios que rodeaban el enorme complejo de la base, llamado el Enchufe. Ese distrito lo constituían las instalaciones de soporte del ascensor, los almacenes industriales y los albergues, dormitorios y restaurantes necesarios para alojar y alimentar a los obreros del puerto.

—Todo eso está resultando muy útil ahora —dijo Irishka—, a pesar de que están apretujados como sardinas en lata. Si no hubiesen tenido alimento y albergue, seguramente habrían intentado una escapada. La situación es todavía tensa, pero al menos pueden vivir.

En cierto modo se parecía a la situación que acababan de resolver en Burroughs, pensó Ann. Que había acabado bien. Sólo se necesitaba a alguien dispuesto a actuar y la cosa estaría hecha: la UNTA evacuada hacia la Tierra, el cable derribado, el vínculo entre Marte y la Tierra definitivamente roto.

Irishka los guió a través del revoltijo que era Pavonis Este y la pequeña caravana alcanzó el borde de la caldera, donde aparcaron. Al sur, en el borde occidental de Sheffield, el cable del ascensor era una línea apenas visible, y sólo por espacio de unos pocos kilómetros de sus veinticuatro mil. Casi invisible, de hecho, y sin embargo su existencia determinaba todos los movimientos que realizaban, las discusiones, los pensamientos incluso, a través de aquella hebra oscura que los conectaba con la Tierra.

Cuando se hubieron instalado en el campamento, Ann llamó a su hijo Peter por la consola de muñeca. Él era uno de los líderes de la revolución en Tharsis y había dirigido la campaña contra la UNTA que había acabado por confinar sus fuerzas en el Enchufe y sus inmediaciones. Una victoria limitada en el mejor de los casos, pero que convertía a Peter en uno de los héroes del mes anterior.

El rostro de su hijo apareció en la pequeña pantalla. Se parecía mucho a ella, y eso la desconcertaba. Era evidente que otros asuntos que no tenían relación con la llamada absorbían la atención de Peter.

—¿Alguna noticia? —preguntó.

—No —respondió Peter—. Al parecer estamos en una especie de punto muerto. Hemos facilitado el libre acceso al distrito del ascensor a los miembros de las fuerzas policiales atrapados fuera, y ellos controlan la estación ferroviaria, el aeropuerto del borde sur, y las líneas de metro que cubren el trayecto entre esos puntos y el Enchufe.

—¿Los aviones que los evacuaron de Burroughs aterrizaron aquí?

—Sí. Al parecer la mayoría regresa a la Tierra. Están bastante apretujados ahí dentro.

—¿Vuelven a la Tierra o van a quedarse en la órbita marciana?

—Regresan a la Tierra. No creo que a estas alturas confíen mucho en la órbita.

Peter sonrió al decir esto. Había hecho mucho en el espacio, apoyando las iniciativas de Sax y otros. Su hijo, el hombre del espacio, el verde. Hacía muchos años que apenas se hablaban.

—¿Y qué es lo que piensan hacer ahora? —preguntó Ann.

—No lo sé. No creo que podamos apoderarnos del ascensor ni tampoco del Enchufe. E incluso si saliera bien, ellos siempre podrían derribar el ascensor.

—¿Y?

—Bueno… —De pronto Peter pareció preocupado.— No creo que sea conveniente. ¿Y tú?

—Creo que habría que echarlo abajo.

—Entonces será mejor que te alejes de la línea de caída —dijo Peter, ahora irritado.

—Lo haré.

—No quiero que nadie lo derribe sin antes discutirlo a fondo —declaró él con acritud—. Esto es importante. Tiene que ser una decisión tomada por toda la comunidad marciana. Yo pienso que necesitamos el ascensor.

—Sólo que no tenemos manera de apoderarnos de él.

—Eso aún está por ver. Mientras tanto, no es algo que puedas decidir por tu cuenta y riesgo. Me enteré de lo sucedido en Burroughs, pero aquí es diferente, ¿entiendes? Aquí decidimos la estrategia entre todos. Hay que discutirlo.

—Forman un grupo al que eso se les da muy bien —dijo Ann con amargura. Todo se discutía hasta la saciedad y ella siempre perdía. Ya no era tiempo de discusiones. Alguien tenía que actuar. Pero la expresión de Peter era la de quien no está dispuesto a permitir que lo aparten de las resoluciones fundamentales. Evidentemente su hijo pensaba ser quien decidiera sobre el ascensor. Parte de un sentimiento más general de posesión del planeta, sin duda, derecho de nacimiento de los nisei, que desplazaba a los Primeros Cien y al resto de los issei. Si John viviese no les hubiera resultado fácil, pero el rey había muerto, larga vida al rey… su propio hijo, rey de los nisei, los primeros marcianos auténticos.

Pero rey o no, un ejército rojo se estaba reuniendo en esos momentos en Pavonis Mons. Eran la agrupación militar más poderosa que quedaba en el planeta y tenían la intención de completar la labor iniciada cuando la Tierra fue golpeada por la gran inundación. No creían en consensos ni compromisos, y para ellos derribar el cable era matar dos pájaros de un tiro: destruirían el último bastión de la policía y además cortarían toda comunicación fácil entre la Tierra y Marte, uno de los principales objetivos rojos. Sí, derribar el cable era el siguiente paso lógico.

Pero Peter no parecía al corriente de esto. O tal vez no le daba importancia. Ann intentó explicárselo, pero él se limitó a asentir, murmurando «Sí, sí, sí». Tan arrogante como todos los verdes, tan estúpidamente ufanos de sus evasivas, de sus tratos con la Tierra, como si pudiera conseguirse algo de aquel Leviatán. No. Se necesitaría una acción drástica, como en la inundación de Burroughs, como en todos los actos de sabotaje que habían preparado el marco para la revolución. Sin aquello, la revolución ni siquiera habría empezado, o habría sido aplastada de inmediato, como en 2061.

—Sí, sí. Entonces será mejor que convoquemos una reunión —dijo Peter, al parecer tan molesto con ella como Ann lo estaba con él.

—Sí, sí —admitió Ann con cansancio. Reuniones. Pero tenían una cierta utilidad; la gente podía hacerse la ilusión de que significaban algo, mientras el verdadero trabajo se llevaba a cabo en otro sitio.

—Intentaré convocar una —dijo Peter. Al fin Ann había conseguido polarizar su atención; pero el rostro de su hijo tenía una expresión desagradable, como si se sintiera amenazado—. Antes de que la situación se nos vaya de las manos.

—Las cosas ya se nos han ido de las manos —señaló ella, y cortó la conexión.

Ann siguió las noticias de los diferentes canales, Mangalavid, los canales rojos, los resúmenes terranos. Aunque Pavonis y el ascensor se habían convertido en el centro de atención de todo Marte, la convergencia física en el volcán era sólo parcial. Tenía la impresión de que las unidades de la guerrilla roja eran más numerosas que las unidades verdes de Marte Libre y sus aliados, pero no podía asegurarlo. Kasei y el ala más radical de los rojos, el Kakaze («viento de fuego»), habían ocupado hacía poco el borde norte de Pavonis y tomado la estación ferroviaria de Lastflow y su tienda. Los rojos con los que Ann había viajado, muchos de ellos miembros de la vieja corriente principal, discutieron sobre la conveniencia de rodear el borde y unirse al Kakaze, pero al fin decidieron permanecer en Pavonis Este. Ann asistió a esta deliberación sin intervenir, pero el resultado la complació, pues deseaba mantener las distancias con Kasei y Dao y su grupo. La alegraba quedarse en Pavonis Este.

Buena parte de las tropas de Marte Libre también permanecía allí, y dejaron los coches para ocupar los almacenes abandonados. Pavonis Este estaba convirtiéndose en una gran concentración de grupos revolucionarios de todas las tendencias, y un par de días después de su llegada, Ann entró en la tienda y caminó sobre el regolito compactado en dirección a uno de los almacenes más grandes para tomar parte en una sesión de estrategia general.

La reunión se desarrolló como había previsto. Nadia protagonizaba la discusión, y era inútil hablar con ella últimamente. Por tanto, Ann permaneció en su silla al fondo de la sala, observando a los demás y dándole vueltas a la situación. Ninguno quería decir lo que Peter había admitido ante ella en privado: que no había manera de hacer salir a la UNTA del ascensor espacial. Intentaban soslayar el problema a base de cháchara.

Bien avanzada la reunión, Sax Russell se acercó y se sentó a su lado.

—Un ascensor espacial… —dijo—, podría ser… útil.

Ann no se sentía cómoda hablando con Sax. Sabía que el hombre había sufrido lesiones cerebrales a manos de las fuerzas de seguridad de la UNTA y que su personalidad había cambiado después de recibir un tratamiento. Pero eso no mejoraba la situación, sólo la hacía más extraña, porque a veces le parecía el mismo Sax de antes, tan familiar como un hermano odiado, mientras que en otras creía que una nueva persona habitaba el cuerpo de Sax. Estas dos impresiones contrarias se alternaban rápidamente, y a veces incluso coexistían: justo antes de reunirse con ella, viéndolo hablar con Art y Nadia, le había parecido un extraño, un apuesto anciano de mirada penetrante que hablaba con la voz y el viejo estilo de Sax. Ahora que lo tenía al lado advirtió que los cambios en su rostro sólo eran superficiales. No obstante, aunque familiarizada con su aspecto físico, presentía al extraño agazapado en el interior: porque junto a ella había un hombre que vacilaba y hablaba a trompicones, persiguiendo penosamente aquello, que intentaba decir, y sin embargo la mitad de las veces decía algo apenas coherente.

—El ascensor es un… un ingenio. Para… construir. Una… una herramienta.

—No, si no la controlamos —replicó Ann con paciencia, como si instruyese a un niño.

—Control… —dijo Sax, reflexionando sobre el concepto como si fuese nuevo para él—. ¿Influencia? Si el ascensor puede ser derribado por cualquiera que se lo proponga de verdad, entonces… —Perdió el hilo, siguiendo sus pensamientos.

—¿Entonces qué? —saltó Ann.

—Entonces todos lo controlamos. Se trata, por tanto, de una existencia consensuada. ¿No es obvio?

Era como si Sax estuviese traduciendo de una lengua extranjera. Aquél no era Sax; Ann meneó la cabeza y gentilmente trató de aclarar la situación. El ascensor era el medio de las metanacionales para alcanzar Marte, le explicó. Ahora estaba en poder de las metanacs y los revolucionarios no podían echar a las fuerzas policiales de allí. Evidentemente, en una situación así lo adecuado era derribarlo. Advertir a la gente, proporcionarles un programa y hacerlo.

—La pérdida de vidas sería mínima, y las bajas que se produjeran serían atribuibles a la estupidez de cualquiera que permaneciese en el cable o en la zona del ecuador.

Desgraciadamente, Nadia oyó este comentario desde el centro de la sala y sacudió la cabeza con tanta violencia que sus espesos mechones canos oscilaron como la gorguera de un payaso. Todavía estaba furiosa con Ann por lo de Burroughs, sin razón, y Ann le echó una mirada fulminante cuando se acercó a ellos y dijo secamente:

—Necesitamos el ascensor. Es nuestra conexión con Terra tanto como la conexión de Terra con Marte.

—Pero nosotros no necesitamos ninguna conexión con Terra —dijo Ann—. No es una relación física para nosotros, ¿es que no te das cuenta? No estoy diciendo que no necesitamos ejercer influencia sobre Terra, no soy una aislacionista como Kasei o Coyote. Coincido en que necesitamos influenciarlos de algún modo. Pero no se trata de nada físico, ¿entiendes?

Estamos hablando de ideas, conversaciones, tal vez hasta algún emisario. Debe ser un intercambio de información. Al menos lo es cuando funciona. Sólo cuando lo reducimos a algo físico (un intercambio de recursos, o inmigración masiva, o control policial) resulta útil el ascensor, incluso imprescindible. Si lo derribamos será como decir que somos nosotros quienes ponemos las condiciones, no ellos.

Era tan evidente… Pero Nadia sacudió la cabeza, negando Ann no imaginaba qué.

Sax carraspeó y con su viejo estilo de tabla periódica dijo:

—Si podemos derribarlo, entonces en efecto es como si ya lo hubiéramos hecho —y parpadeó repetidamente. Y de pronto, sentado junto a ella hubo un fantasma, la voz de la terraformación, el enemigo frente al cual había perdido una y otra vez… el antiguo yo de Saxifrage Russell, el mismo de siempre. Y lo único que ella podía hacer era exponer los argumentos que siempre había expuesto, los argumentos perdedores, sintiendo la insuficiencia de las palabras que pronunciaba.

A pesar de todo, lo intentó:

—La gente actúa según lo que ve, Sax. Los directivos de las metanacionales mirarán y verán lo que hay aquí, y actuarán en consecuencia. Si el cable no está, en este momento no tienen ni los recursos ni el tiempo para volver a entrometerse en nuestros asuntos. Si el cable sigue en su sitio, pensarán: bien, podríamos hacerlo. Y habrá gente deseando intentarlo.

—Siempre pueden venir. El cable sólo sirve para ahorrar combustible.

—Un ahorro de combustible que hace posible la transferencia masiva. Pero Sax había vuelto a sumirse en sus pensamientos y era de nuevo un extraño. Pocos le prestaban atención el tiempo suficiente. Nadia hablaba de control de la órbita y salvoconductos y quién sabía qué más.

El Sax extraño interrumpió a Nadia, sin haberla escuchado siquiera, y dijo:

—Hemos prometido… ayudarles a salir del apuro.

—¿Enviándoles más metales? —dijo Ann—. ¿De verdad los necesitan?

—Podríamos… acoger gente. Tal vez ayudaría. Ann negó con la cabeza.

—Nunca acogeríamos la cantidad suficiente.

Sax frunció el ceño. Al ver que no la escuchaban, Nadia regresó a la mesa. Sax y Ann callaron.

Siempre discutían. Nunca hacían concesiones, ni llegaban a un compromiso, nunca lograban nada. Discutían empleando las mismas palabras para referirse a cosas distintas y a duras penas se entendían. En otro tiempo, mucho antes, las cosas habían sido diferentes, habían discutido en el mismo idioma. Pero eso había ocurrido hacía tanto tiempo que ella ni siquiera podía recordar exactamente cuándo ni dónde. ¿En la Antártida? En algún lugar. Pero no en Marte.

—¿Sabes? —dijo Sax en tono familiar, algo también insólito en él—, las milicias rojas no fueron la razón de que la Autoridad Transitoria evacuara Burroughs y el resto del planeta. Si las guerrillas hubiesen sido el único factor, los terranos nos habrían atacado, y probablemente con éxito. Pero las manifestaciones masivas en las ciudades-tienda demostraron que la vasta mayoría de la población del planeta estaba contra ellos. Eso es lo que más inquieta a un gobierno, las protestas masivas. Cientos de miles de personas que se echan a las calles para rechazar el sistema imperante. Eso es lo que quiere decir Nirgal cuando afirma que el poder político procede de la mirada de la gente. Y no del cañón de una pistola.

—¿Y qué? —replicó Ann.

Sax señaló con un ademán a la gente que llenaba el almacén.

—Todos son verdes.

Los otros continuaban con el debate. Sax observaba a Ann como un pájaro.

Ella se levantó y abandonó la reunión; se internó en las calles de Pavonis Este, extrañamente vacías. Aquí y allá, en las esquinas, se apostaban bandas de milicianos que mantenían un ojo atento a la zona sur, a Sheffield y la terminal del cable. Jóvenes nativos felices, esperanzados, serios. Los miembros de uno de esos grupos estaban enzarzados en una animada discusión, y cuando Ann pasó junto a ellos, una joven de rostro encendido gritó con vehemencia:

—¡No pueden hacer siempre lo que les venga en gana!

Ann siguió su camino. Mientras andaba, empezó a sentir una creciente e inexplicable inquietud. Así cambiaba la gente, en pequeños saltos cuánticos cuando eran golpeados por acontecimientos externos, sin intención, sin plan. Alguien dice «la mirada de la gente» y de pronto la frase se une a una imagen: un rostro encendido y vehemente, otra frase, «¡no pueden hacer siempre lo que les venga en gana!». Y se le ocurrió (¡qué mirada la de aquella joven!) que no estaban decidiendo el destino del cable solamente, no era sólo «¿debemos derribar el cable?», sino «¿cómo vamos a tomar las decisiones?». Ésa era la cuestión posrevolucionaria crítica, acaso más importante que cualquiera de los temas que estaban siendo debatidos, incluso el destino del cable. Hasta aquel momento, la mayoría de los integrantes de la resistencia había operado según un método que proclamaba: sí no estamos de acuerdo contigo, lucharemos contra ti. Esa actitud había llevado a la gente a unirse a la resistencia en primer lugar, incluida la propia Ann. Y una vez acostumbrados a ese método, costaba renunciar a él. Después de todo, acababan de probar que funcionaba, y por eso persistía una cierta tendencia a seguir empleándolo. Ann sabía que anidaba también en ella.

Pero el poder político… procedía de la mirada de la gente. Se podía luchar eternamente, pero si la gente no te apoyaba…

Ann siguió con estas reflexiones mientras se dirigía a Sheffield, tras haber decidido que se saltaría la farsa de la sesión vespertina de estrategia en Pavonis Este. Quería echar una ojeada al centro de la acción.

Era curioso lo poco que parecía haber cambiado la vida cotidiana en Sheffield. La gente seguía yendo a trabajar, comía en restaurantes, charlaba sobre el césped de los parques, se reunía en los espacios públicos de aquella ciudad, la más poblada de las ciudades-tienda. Los comercios y los restaurantes estaban atestados. Muchos de los negocios de Sheffield habían pertenecido a las metanacionales, y ahora la gente seguía en las pantallas las largas discusiones para decidir el futuro proceder: cómo debían ser las nuevas relaciones entre los empleados y sus antiguos patronos, dónde debían comprar las materias primas, dónde vender, qué regulaciones obedecer, qué impuestos debían pagar. Todo muy confuso, como ponían de manifiesto los debates en todos los medios de comunicación.

En la plaza donde estaba el mercado de comestibles, sin embargo, nada parecía haber cambiado. La mayor parte de los comestibles eran cultivados y comercializados por cooperativas; las redes de producción agrícola seguían funcionando, los invernaderos de Pavonis seguían produciendo y en el mercado todo se desarrollaba con normalidad; las mercancías se pagaban con dólares de la UNTA o a crédito. Sólo en un par de ocasiones vio Ann a un vendedor, con su mandil y el rostro congestionado, discutiendo airadamente con los clientes sobre algún punto de la política del gobierno. Al pasar junto a uno de esos debates, en nada diferentes de los que se producían entre los líderes en Pavonis Este, los contendientes callaron y la miraron. La habían reconocido. El verdulero la interpeló con voz chillona:

—¡Si ustedes los rojos dejaran de incordiar, ellos se largarían!

—Ah, vamos —replicó alguien—. Ella no es la responsable. Absolutamente cierto, pensó Ann mientras se alejaba.

Un gran gentío esperaba la llegada del tranvía. Los medios de transporte seguían activos, preparados para la autonomía. La tienda, a pesar de todo, funcionaba, aunque no era algo que pudiera darse por sentado. Los operarios de las plantas físicas de las ciudades desarrollaban su trabajo con normalidad; ellos mismos extraían las materias primas, principalmente del aire, y los colectores solares y reactores nucleares les proporcionaban toda la energía que necesitaban. Es decir que aunque físicamente frágiles, si las dejaban en paz las tiendas podían convertirse en unidades políticamente autónomas sin grandes aspavientos; no había razón para que nadie las poseyera, ninguna justificación.

Así pues, las necesidades básicas estaban cubiertas. La vida cotidiana continuaba, apenas perturbada por la revolución.

O eso parecía a simple vista. Pero en las calles había también núcleos armados, jóvenes nativos en grupos de tres, cuatro o cinco, apostados en las esquinas. Milicias revolucionarias con lanzamisiles y antenas de radar, verdes o rojas, no importaba, aunque se podía afirmar casi con certeza que eran verdes. La gente los miraba al pasar, o se detenían a departir con ellos y averiguar qué hacían. Vigilamos el Enchufe, decían los nativos armados. Sin embargo, para Ann era evidente que actuaban también como una especie de policía. Parte de la escena, aceptados, apoyados. La gente sonreía mientras charlaba; aquélla era su policía, eran compañeros marcianos que estaban allí para protegerlos, para salvaguardar Sheffield. La gente los quería allí, no cabía duda. Si no fuera así, todo inquiridor habría supuesto una amenaza, toda mirada de resentimiento, un ataque; y eso finalmente habría forzado a las milicias a abandonar las esquinas e instalarse en un lugar más seguro. Los rostros de la gente, mirando de concierto; eso era lo que movía el mundo.

Ann meditó en ello en los días siguientes. Y aún más después de tomar un tren que recorría el borde alejándose de Sheffield, en sentido opuesto al de las manecillas del reloj, hacía el arco norte. Allí Kasei, Dao y el Kakaze ocupaban los apartamentos de la pequeña tienda de Lastflow. Al parecer habían desalojado a la fuerza a los residentes no combatientes, los cuales, como era de esperar, se habían dirigido en tren a Sheffield, furiosos, para exigir la restitución de sus hogares. Además, informaron a Peter y el resto de los líderes verdes de que los rojos habían instalado lanzamisiles móviles en la zona norte del borde, y que apuntaban al ascensor y a Sheffield.

Por eso Ann se apeó en la pequeña estación de Lastflow de mal humor, furiosa por la arrogancia del Kakaze, a su manera tan estúpida como la de los verdes. Habían llevado muy bien la campaña de Burroughs, al apoderarse del dique de forma ostensible, un toque de advertencia para todos, y después al decidir por su cuenta romper el dique cuando todas las demás facciones revolucionarias se habían reunido en las montañas al sur de la ciudad, preparadas para rescatar a la población civil al tiempo que forzaban a las fuerzas de seguridad metanacionales a retirarse. El Kakaze había visto el curso de acción necesario y lo había seguido, sin empantanarse en discusiones. Sin su iniciativa aún seguirían congregados en torno a Burroughs, y las metanacs sin duda andarían organizando una fuerza expedicionaria terrana de socorro. Había sido un golpe perfecto.

Y al parecer, el éxito se les había subido a la cabeza.

Lastflow había tomado el nombre de la depresión que ocupaba, una colada de lava en forma de abanico que se extendía más de un centenar de kilómetros por la ladera nororiental de la montaña. Era el único defecto de lo que por lo demás era una cima cónica y una caldera de perfecta circularidad, y evidentemente se había producido bastante tarde en el historial de erupciones del volcán. De pie en el interior de la depresión, la vista del resto de la cima quedaba oculta: era como estar en un valle poco profundo desde el que poco podía verse en cualquier dirección, hasta que uno llegaba a la zona por donde se había desbordado la lava y veía el vasto cilindro de la caldera, que llegaba al corazón del planeta, y en el lejano borde opuesto, la silueta de Sheffield, como un diminuto Manhattan, a más de cuarenta kilómetros de distancia.

La reducida panorámica acaso explicara por qué la depresión había sido una de las últimas porciones del borde en ser urbanizada. Ahora, sin embargo, la ocupaba por completo una tienda de buen tamaño, seis kilómetros de diámetro y un centenar de kilómetros de altura, fuertemente reforzada, como todas a esa altitud. El asentamiento había sido el hogar sobre todo de los trabajadores que se repartían cada día entre las múltiples industrias del borde. Sin embargo, estaba en aquellos momentos en manos del Kakaze, y a las puertas de la tienda había aparcada una flota de grandes rovers, sin duda los que habían dado origen a los rumores sobre los lanzamisiles.

Mientras la conducían al restaurante que Kasei había convertido en su cuartel general, los guías de Ann confirmaron los rumores; los rovers remolcaban lanzamisiles, que estaban preparados para arrasar el último refugio de la UNTA en Marte. La perspectiva satisfacía enormemente a sus guías, y también los hacía felices compartirla con ella, conocerla y mostrarle sus logros. Un grupo variopinto: nativos en su mayoría, además de algunos terranos recién llegados y algunos veteranos, un batiburrillo de etnias. Entre ellos había algunas caras que Ann reconoció: Etsu Okakura, Al-Khan, Yussuf. Muchos nativos que no conocía los abordaron a la puerta del restaurante para estrecharle la mano, sonriendo con entusiasmo. El Kakaze: ellos eran, tenía que admitirlo, el ala de los rojos por la que sentía menos simpatía. Ex terranos furiosos o jóvenes nativos idealistas de las tiendas, cuyos colmillos de piedra conferían un aire siniestro a sus sonrisas, cuyos ojos brillaban cuando les llegaba el turno de conocerla, cuando hablaban de kami, de la necesidad de pureza, del valor intrínseco de la roca, de los derechos del planeta. En resumen, fanáticos. Les estrechó las manos y asintió, tratando de no dejar traslucir su malestar.

En el interior del restaurante, Kasei y Dao estaban sentados a una mesa junto a la ventana, bebiendo cerveza negra. Todo se paralizó cuando Ann hizo su entrada, y les llevó un buen rato intercambiar abrazos de bienvenida con Dao y Kasei y luego hacer las presentaciones; al fin se reanudaron las comidas y las conversaciones. Le trajeron algo de comer de las cocinas, y los trabajadores del restaurante salieron para saludarla; también eran del Kakaze. Ann esperó que se fueran y que la gente regresara a sus mesas, sintiéndose impaciente y torpe. Aquéllos eran sus hijos espirituales, afirmaban siempre los medios de comunicación; ella era la primera roja; pero para ser francos, la incomodaban.

Kasei, de un humor excelente, como siempre desde que empezara la revolución, dijo:

—Vamos a derribar el cable dentro de una semana, más o menos.

—¿No me digas? —repuso Ann—. ¿Y por qué esperar tanto? Dao no hizo caso de su sarcasmo.

—Hay que avisar a la gente para que tenga tiempo de salir del ecuador. —Aunque por lo común de carácter agrio, ese día se le veía tan alegre como a Kasei.

—¿Y también del ascensor?

—Sí eso es lo que quieren. Pero aunque lo abandonaran y nos lo entregaran, igualmente lo derribaríamos.

—¿Cómo? ¿Eso de ahí fuera son de verdad lanzamisiles?

—Sí. Pero sólo están ahí por si se les ocurre bajar e intentar recuperar Sheffield. En cuanto al cable, seccionar la base no es la manera de echarlo abajo.

—Los cohetes de control tal vez podrían ajustarse a las alteraciones en la base —explicó Kasei—. Es difícil saber qué sucedería. Pero un impacto justo por encima del punto areosincrónico reduciría el impacto sobre el ecuador y evitaría que New Clarke saliera despedido con tanta velocidad como el primero. Queremos minimizar el drama, ya sabes, que haya el menor número de mártires posible. Será como demoler un edificio. Un edificio que ya no es útil.

—Ya —dijo Ann, aliviada ante aquella señal de buen juicio. Pero resultaba curioso que sus propias ideas expuestas por otra persona la perturbaran. Localizó la razón principal de su preocupación—. ¿Y qué hay de los otros, de los verdes? ¿Que ocurrirá si se oponen?

—No lo harán —afirmó Dao.

—¡Ya lo hacen! —dijo Ann en tono áspero. Dao negó con la cabeza.

—He estado hablando con Jackie. Es posible que algunos verdes se opongan, pero su grupo dice que sólo es para consumo del público, porque de ese modo ellos aparecen como moderados a los ojos de los terranos y pueden culpar de las acciones peligrosas a los radicales fuera de su control.

—Es decir, nosotros —señaló Ann. Los dos hombres asintieron.

—Igual que en Burroughs —dijo Kasei con una sonrisa. Ann reflexionó. Seguramente era cierto.

—Pero algunos se oponen de veras. He estado discutiéndolo con ellos, y no se trata de ningún truco publicitario.

—Ya —dijo Kasei con suavidad. Los dos la miraban fijamente.

—Así que piensan hacerlo digan lo que digan —resumió ella después de un breve silencio.

No contestaron, pero siguieron mirándola. Y de pronto comprendió que pensaban hacer el mismo caso de sus mandatos que los chicos de las órdenes de una abuela senil. Estaban siguiéndole el juego, pensando cuál sería la mejor manera de utilizarla.

—Tenemos que hacerlo —dijo Kasei—. Es por el bien de Marte. Y no sólo para los rojos, sino para todos. Necesitamos poner una cierta distancia entre nosotros y Terra, y el pozo gravitatorio restablecerá esa distancia. Sin él, seremos arrastrados por la vorágine sin remedio.

Era el argumento de Ann, era justo lo que acababa de decir en las reuniones en Pavonis Este.

—Pero ¿y si tratan de detenerlos?

—No creo que puedan —dijo Kasei.

—Pero ¿y si lo intentan?

Los dos hombres intercambiaron una mirada. Dao se encogió de hombros.

Vaya, pensó Ann mirándolos. Estaban ansiosos por iniciar una guerra civil.

La gente seguía subiendo por las pendientes de Pavonis hasta la cima, y atestaba Sheffield, Pavonis Este, Lastflow y las otras tiendas del borde. Entre ellos estaban Michel, Spencer, Vlad, Marina, Ursula, Mijail y una brigada entera de bogdanovistas, Coyote, solo, una representación de Praxis, un tren lleno de suizos, caravanas árabes, sufíes y seglares, nativos de otras ciudades y asentamientos de Marte. Todos acudían al final de la partida. En el resto del planeta, los nativos habían consolidado su control; equipos locales en cooperación con Séparation de l'Atmosphére mantenían en funcionamiento las plantas físicas. Había algunos pequeños focos de resistencia metanacional, por supuesto, y algunos miembros del Kakaze andaban desbocados destruyendo de manera sistemática proyectos de terraformación; pero todos sabían que Pavonis era el punto crucial del problema pendiente, la coronación del alzamiento revolucionario o, como Ann empezaba a temer, el preludio de una guerra civil. O ambas cosas. No sería la primera vez.

Asistía a las reuniones y dormía pésimamente por las noches o descabezaba un sueño intranquilo en el tránsito entre una reunión y la siguiente. Éstas empezaban a desdibujarse: ninguna iba más allá de los inútiles altercados. Estaba muy cansada, y el sueño fragmentado no ayudaba. Después de todo, tenía casi ciento cincuenta años, y hacía veinticinco que no recibía el tratamiento gerontológico, se sentía exhausta todo el tiempo. De manera que observaba desde un pozo de creciente indiferencia mientras los otros rumiaban la situación. La Tierra seguía en desorden; la gran marea causada por el colapso del casquete de hielo de la Antártida occidental había demostrado ser el mecanismo desencadenante ideal que el general Sax había estado esperando. Ann estaba segura de que Sax no sentía ningún remordimiento por aprovecharse de las dificultades de la Tierra; ni una sola vez se le había ocurrido pensar en las muchas muertes que la inundación había causado allí. Podía leerle el pensamiento cuando hablaba del tema: ¿de qué serviría el remordimiento? La inundación era un accidente, una catástrofe geológica, como una era glacial o el impacto de un meteorito. Nadie debía perder el tiempo sintiendo remordimientos, ni siquiera considerando que se aprovechaban de la situación. Era mejor sacar lo que de bueno hubiera del caos y el desorden, y no preocuparse. Todo eso decía el rostro de Sax mientras discutían sobre lo que debían hacer respecto a la Tierra y sugería que enviaran una delegación. Una misión diplomática, la aparición en persona, algo sobre reunir las cosas; incoherente en la superficie, pero ella podía leerle el pensamiento como a un hermano, ¡su viejo enemigo! Bien, Sax —el viejo Sax al menos— era racional, y por tanto era más fácil comprenderlo; más fácil que con los jóvenes fanáticos del Kakaze, ahora que lo pensaba.

Y sólo podía encontrarse con él en su propio terreno, hablarle en sus propios términos. Por eso Ann se sentaba frente a él en las reuniones y trataba de concentrarse, aunque sentía que la mente se le estaba petrificando en el interior del cráneo. Las discusiones se repetían hasta la saciedad. ¿Qué hacer en Pavonis? Pavonis Mons, la Montaña del Pavo Real. ¿Quién ascendería al Trono del Pavo Real? Había muchos shas potenciales: Peter, Nirgal, Jackie, Zeyk, Kasei, Maya, Nadia, Mijail, Ariadne, la invisible Hiroko… demasiados.

En ese momento, alguien invocaba la conferencia de Dorsa Brevia como el marco de discusión al que debían ceñirse. Todo muy encomiable, pero sin Hiroko les faltaba el centro moral; ella era la única persona en toda la historia marciana, aparte de John Boone, ante la cual todo el mundo cedería. Pero Hiroko y John ya no estaban, ni tampoco Arkadi y Frank, que le habría sido muy útil en aquella coyuntura si hubiera estado de su lado, cosa poco menos que imposible. Todos muertos. Y les habían dejado la anarquía. Era curioso comprobar de qué modo, en una mesa atestada, las ausencias eran más notables que las presencias. Hiroko, por ejemplo; la gente la mencionaba con frecuencia, y sin duda estaba en algún lugar de las tierras interiores; los había abandonado, como de costumbre, en la hora de necesidad. Se burlaba de ellos desde su guarida. Y también era curioso comprobar que el único hijo de sus héroes perdidos, Kasei, el hijo de John e Hiroko, era el líder más radical de los presentes, un hombre inquietante aun cuando estaba de su lado. Allí sentado, mirando a Art y sacudiendo la cabeza canosa, con una pequeña sonrisa torciéndole la boca. No se parecía en nada ni a John ni a Hiroko; bueno, en realidad tenía algo de la arrogancia de Hiroko, y algo de la simplicidad de John. Lo peor de ambos. Y sin embargo era una figura poderosa, hacía lo que quería y muchos lo seguían. Pero no se parecía a sus progenitores.

Y Peter, sentado dos sillas más allá de Kasei, tampoco se parecía a ella o a Simón. Era difícil establecer qué significaban las relaciones de parentesco; evidentemente, nada. Y sin embargo se le encogía el corazón al oír a Peter, discutiendo con Kasei y oponiéndose a los rojos en todos los puntos, defendiendo una suerte de colaboracionismo interplanetario. Y ni una sola vez en el curso de esas sesiones se había dirigido a ella o la había mirado. Tal vez aquélla fuera una forma de cortesía: no discutiré contigo en público. Pero más bien parecía un desaire: no hablaré contigo porque no pintas nada.

Su hijo defendía a ultranza el cable, y coincidía con Art en la importancia del documento de Dorsa Brevia, naturalmente, dada la gran mayoría verde de entonces y que ahora persistía. Utilizar Dorsa Brevia como guía aseguraba la supervivencia del cable, lo cual significaba la continuidad de la presencia de la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas. Y algunos de los que se alineaban con Peter hablaban de «semiautonomía» en relación con la Tierra, en vez de independencia, y Peter comulgaba con aquello. La ponía enferma. Y todo eso sin mirarla a los ojos. Como Simón, mantenía una suerte de silencio, lo cual la ponía furiosa.

—No hay razón para que hagamos planes a largo plazo hasta que no resolvamos el problema del cable —dijo Ann, interrumpiéndole y ganándose una mirada reprobatoria, como si ella hubiese roto un compromiso; pero ese compromiso no existía, y ¿por qué no iban a discutir, cuando no había entre ellos ninguna relación… nada aparte de la biología?

Art aseguró que la UN se había declarado dispuesta a aceptar una semiautonomía marciana, siempre y cuando Marte se mantuviera en «estrecho contacto» con la Tierra y ayudase activamente en la crisis terrestre. Y Nadia añadió que Derek Hastings, ahora en Nuevo Clarke y que había abandonado Burroughs sin entablar una batalla sangrienta, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Pues claro, la próxima retirada no sería tan fácil, ni lo llevaría a un lugar demasiado agradable, porque a pesar de todas las medidas de emergencia, la Tierra era en ese momento un mundo de hambruna, plagas, saqueo… el fracaso del contrato social, que después de todo era muy frágil. Podía ocurrir en Marte también; tenía que recordar esa fragilidad cuando se enfadaba lo suficiente, como en ese momento, para desear decirles a Dao y Kasei que abandonaran las conversaciones y empezaran a disparar. Si lo hiciese, con toda probabilidad le obedecerían. Y de pronto la invadió una extraña sensación al percibir el poder que tenía en sus manos, al recorrer con la mirada los rostros infelices, airados y ansiosos en torno a la mesa. Ella podía inclinar la balanza, podía derribar aquella mesa.

Los oradores defendían sus posturas en turnos de cinco minutos. Más de los que Ann hubiese esperado estaban a favor de cortar el cable, no sólo rojos, sino también representantes de culturas o movimientos que se sentían amenazados por el orden metanacional o por la inmigración masiva procedente de la Tierra: beduinos, polinesios, los habitantes de Dorsa Brevia, algunos de los nativos más cautos. Pero seguían estando en minoría. No una minoría insignificante, pero minoría al fin. Aislacionistas contra interactivos; otra fractura que añadir a las que ya dividían el movimiento independentista marciano.

Jackie Boone se levantó y habló durante quince minutos sobre la conveniencia de mantener el cable, amenazando a cualquiera que quisiese derribarlo con la expulsión de la sociedad marciana. Fue una actuación repugnante, pero popular, y después Peter se levantó y habló en los mismos términos, sólo que con algo más de sutileza. Aquello indignó tanto a Ann que cuando él concluyó tomó la palabra y volvió a insistir en que era necesario destruir el cable, lo que le valió una nueva mirada venenosa de Peter, que apenas advirtió, pues estaba furiosa, y se olvidó del límite de los cinco minutos. Nadie intentó interrumpirla y ella siguió, aunque no sabía qué diría después ni recordaba lo que había dicho. Acaso su subconsciente lo había organizado todo como el sumario de un abogado — ojalá fuese así—; o tal vez, mientras su boca seguía hablando, una parte de su pensamiento repetía la palabra Marte una y otra vez, o balbuceaba y el auditorio simplemente la dejaba hacer, o milagrosamente la comprendía en un momento de penetración glosolálica, y unas llamas invisibles aparecían sobre sus cabezas, como capuchones enjoyados… En efecto, los cabellos de los oyentes le parecieron a Ann de metal hilado, las calvas de los ancianos pedazos de jaspe en el interior de los cuales todas las lenguas, vivas y muertas, se entendían por igual; y por un momento todos parecieron atrapados con ella en una epifanía del Marte rojo, emancipados de la Tierra, viviendo en el planeta primitivo que había sido y que podía volver a ser.

Se sentó. Pero no fue Sax quien se levantó para rebatirla, como tantas otras veces en el pasado. De hecho, el hombre la miraba con la boca abierta y los ojos extraviados por la concentración, y con una perplejidad que ella no podía interpretar. Se miraron fijamente; pero qué podía estar pensando Sax ella lo ignoraba. Sólo sabía que al fin había conseguido captar su atención.

Esta vez fue Nadia quien replicó, su hermana Nadia, que defendió sistemáticamente y con calma la interacción con la Tierra, la intervención en la situación terrana. Habló de la necesidad de llegar a un acuerdo, de comprometerse, influenciar, transformar. Era profundamente contradictorio, pensó Ann; puesto que eran débiles, decía Nadia, no podían permitirse el lujo de ofender, y por tanto tenían que cambiar toda la realidad social terrana.

—¿Pero cómo? —gritó Ann—. ¡Sin un punto de apoyo, no puedes mover el mundo! Sin palanca, sin fuerza…

—No hablamos sólo de la Tierra —replicó Nadia—. Pronto habrá otras colonias en el sistema solar. Mercurio, la Luna, las grandes lunas exteriores, los asteroides. Tenemos que formar parte de todo eso. Como primera colonia, somos los líderes naturales. Un pozo de gravedad no salvado representa un obstáculo para todo eso… una reducción de nuestra posibilidad de actuar, una mengua de nuestro poder.

—Ya, un obstáculo para el progreso —dijo Ann con amargura—. Piensa en lo que Arkadi habría contestado a eso. Escucha, tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Ésa es la verdadera cuestión. Todavía tenemos esa oportunidad. Todo lo que incrementa el espacio dentro del cual podemos crear una nueva sociedad es beneficioso. Todo aquello que lo reduce es perjudicial. ¡Piénsenlo!

Quizá ya lo hacían, pero no servía de nada. Algunos elementos de la Tierra enviaban sus argumentos y amenazas, y hasta rogaban. Allí abajo necesitaban ayuda, cualquier ayuda. Art Randolph continuó presionando enérgicamente en defensa del cable en nombre de Praxis, que a los ojos de Ann se perfilaba como la nueva autoridad transitoria, el metanacionalismo en su última manifestación o disfraz.

Sin embargo, los nativos estaban siendo ganados lentamente para su causa, intrigados por la posibilidad de «conquistar la Tierra», sin saber que eso era imposible, incapaces de imaginar la vastedad y la inmovilidad de la Tierra. Uno podía explicárselo hasta la saciedad, pero nunca serían capaces de imaginarlo.

Al fin llegó el momento de una votación informal. Habían decidido que fuera un voto representativo, un voto por cada uno de los grupos firmantes del documento de Dorsa Brevia, y también uno por cada una de las partes interesadas que habían surgido desde entonces: nuevos asentamientos en las tierras interiores, nuevos partidos políticos, asociaciones, laboratorios, compañías, bandas guerrilleras, los diferentes grupos rojos disidentes. Antes de empezar, un alma generosa e ingenua llegó a ofrecer un voto a los Primeros Cien, y todos rieron ante la idea de que los Primeros Cien pudieran emitir el mismo voto sobre un tema. El alma generosa, una muchacha de Dorsa Brevia, propuso entonces que cada uno de los Primeros Cien tuviese un voto individual, pero aquello fue descartado porque ponía en peligro el ligero dominio que tenían sobre el gobierno representativo. No habría cambiado nada, de todos modos.

En la votación se decidió que el ascensor espacial continuaría en pie por el momento, y en manos de la UNTA, en toda su extensión e incluyendo el Enchufe. Era como si el rey Canuto decidiese declarar legal la marea, pero nadie rió excepto Ann. Los otros rojos estaban furiosos. La propiedad del Enchufe estaba siendo activamente disputada todavía, objetó Dao gritando, el vecindario que lo rodeaba era vulnerable y podían tomarlo, no había razón para ceder de aquella manera; ¡estaban barriendo el problema debajo de la alfombra porque era difícil! Pero la mayoría estaba de acuerdo. El cable permanecería.

Ann sintió la vieja urgencia de escapar. Tiendas y trenes, gente, la silueta de Sheffield recortándose contra el borde sur, el basalto de la cima arrancado, aplastado y pavimentado… Una pista recorría todo el perímetro del borde, pero el lado occidental de la caldera estaba casi deshabitado. Ann tomó un pequeño rover rojo y condujo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que alcanzó una pequeña estación meteorológica; allí aparcó y se apeó, moviéndose con rigidez dentro de un traje muy parecido a los que habían usado durante los primeros años.

Se encontraba a uno o dos kilómetros del límite del borde. Avanzó lentamente hacia allí en dirección este, y tropezó en un par de ocasiones antes de prestar la debida atención. La lava antiquísima que formaba el ancho borde llano era lisa y oscura en algunos puntos, rugosa y de color más claro en otros. Cuando alcanzó el filo del abismo actuaba ya apológicamente y avanzaba entre las rocas en un baile que podría mantener todo el día, en sintonía con cada montículo y grieta que pisaba. Y eso era bueno, porque cerca del precipicio el terreno se colapsaba formando estrechas cornisas curvas escalonadas; el desnivel entre una y otra era a veces un simple escalón y otras, más alto que ella. Y delante una creciente sensación de vacío a medida que el otro lado de la caldera y el resto de la gran circunferencia se hacían visibles. Bajó hasta la última cornisa, un repecho de unos cinco metros de ancho con una oscura pared curva detrás, que le llegaba a los hombros; debajo se abría el gran abismo circular de Pavonis.

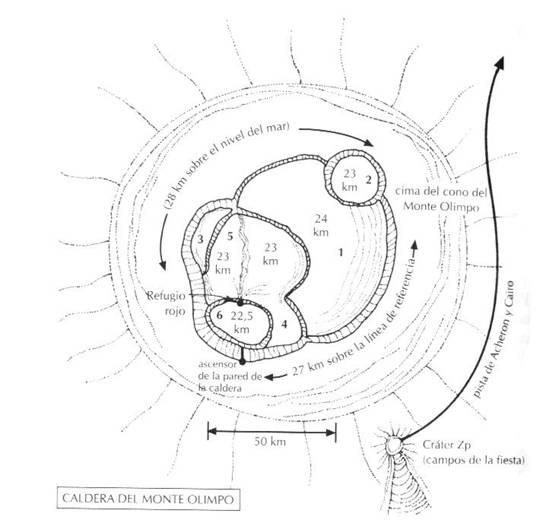

Esa caldera era una de las maravillas geológicas del sistema solar, un agujero de cuarenta y cinco kilómetros de diámetro y cinco de profundidad, y casi perfectamente regular en toda su extensión: circular, de fondo llano y paredes casi verticales; un perfecto cilindro de espacio, cortado en el volcán como para tomar una muestra de roca. Ninguna de las otras tres grandes calderas se acercaba a aquella simplicidad de formas: Ascraeus y Olimpo eran complicados palimpsestos de anillos superpuestos, mientras que la ancha y poco profunda caldera de Arsia era más o menos circular, pero estaba muy fracturada. Sólo Pavonis tenía un cilindro regular, la idea platónica de una caldera volcánica.

Naturalmente, desde el extraordinario lugar en que estaba en aquel momento, la estratificación horizontal de las paredes interiores añadía irregularidad al conjunto: franjas de color orín, negro, chocolate y pardo oscuro que indicaban variaciones en la composición de los depósitos de lava; y algunas franjas eran más duras que las contiguas, de manera que había numerosos baleones semicirculares que sobresalían de la pared a diferentes alturas: bancos curvos aislados, encaramados en el flanco de la inmensa garganta de roca, que nadie visitaba nunca. Y el fondo era tan llano… La subsidencia de la cámara magmática del volcán, localizada unos ciento sesenta kilómetros bajo la montaña, tenía que haber sido inusualmente coherente; se había hundido en el mismo lugar todas las veces. Ann se preguntó si se habría determinado ya por qué había sucedido así: si la cámara magmática era más joven que las de los otros grandes volcanes, o más pequeña, o la lava más homogénea… Probablemente alguien había investigado el fenómeno; podía encontrar información en su ordenador de muñeca. Tecleó el código de la Revista de Estudios Areológicos, y luego Pavonis: «Vestigios de actividad explosiva estromboliana en los clastos de Tharsis Occidental.» «Crestas radiales en la caldera y grábenes concéntricos en la cara externa del borde sugieren una subsidencia posterior de la cima.» Acababa de atravesar algunos de esos grábenes. «Liberación de volátiles juveniles en la atmósfera calculada por datación radiométrica de los mancos de Lastflow.» Apagó la consola. Había dejado de mantenerse al corriente de la investigación areológica hacía años. Incluso leer los extractos le habría ocupado más tiempo del que disponía. Y además, la areología se había visto gravemente comprometida por el proyecto de terraformación. Los científicos que trabajaban para las metanacionales se habían concentrado en la exploración y evaluación de recursos, y habían encontrado vestigios de antiguos océanos, de la primitiva atmósfera cálida y húmeda, probablemente incluso de formas de vida antiquísimas. Por otro lado, los científicos rojos habían advertido sobre la creciente actividad sísmica, la rápida subsidencia, la erosión brutal y la desaparición de cualquier muestra de superficie que se hubiese conservado en su estado primitivo. La presión política había tergiversado casi todo lo que se había escrito sobre Marte en los pasados cien años. La Revista era la única publicación que Ann conocía que intentaba divulgar trabajos estrictamente areológicos en el más puro sentido de la palabra, focalizados en lo que había sucedido en los cinco mil millones de años de soledad; era la única publicación que Ann seguía leyendo, o que al menos ojeaba: echaba un vistazo a los títulos y algunos extractos, y a los editoriales de primera plana; una o dos veces incluso había enviado cartas referentes a alguna cuestión, que ellos habían publicado sin alharacas. Editada por la Universidad de Sabishii, la Revista era revisada por areólogos que compartían ideología, y los artículos eran rigurosos y bien documentados, no eran políticamente tendenciosos en sus conclusiones, sólo científicos. Los editoriales de la revista defendían lo que podría haberse definido como una posición roja, pero sólo en un sentido muy limitado, puesto que abogaban por la conservación del paisaje primitivo para que los estudios pudieran realizarse sin tener que lidiar con la contaminación a gran escala. Ésa había sido la posición de Ann desde el principio, y con la que se sentía más cómoda; había abandonado aquella posición científica por el activismo político forzada por la situación. Y podía decirse lo mismo de muchos areólogos que ahora apoyaban a los rojos. Ellos eran sus iguales, en verdad, la gente a la que entendía y con la que simpatizaba.

Pero eran pocos; Ann casi podía nombrarlos a todos: los colaboradores habituales de la Revista, más o menos. En cuanto al resto de los rojos, el Kakaze y los otros radicales, lo que ellos defendían era una suerte de posición metafísica, un culto; eran fanáticos religiosos, el equivalente de los verdes de Hiroko, miembros de una especie de secta que adoraba las rocas. Ann tenía muy poco en común con ellos, porque formulaban su espíritu rojo desde una perspectiva totalmente distinta.

Y si existía ese fraccionamiento entre las filas rojas, ¿qué podía esperarse del movimiento independentista marciano en su conjunto? Bien, estaban condenados a disgregarse. De hecho, ya estaba ocurriendo.

Se sentó con cuidado en el borde del último repecho. Una vista magnífica. Debía de haber una estación de algún tipo abajo, en el fondo de la caldera, aunque a cinco mil metros de altura era difícil estar seguro. Ni siquiera las ruinas de la vieja Sheffield se distinguían bien… ah, ahí estaban, debajo de la nueva ciudad, una diminuta pila de escombros en la que se advertían algunas líneas rectas y superficies planas. La caída de la ciudad en 2061 tal vez fuera la causa de unas débiles estrías verticales en la pared rocosa. Pero quién podía asegurarlo.

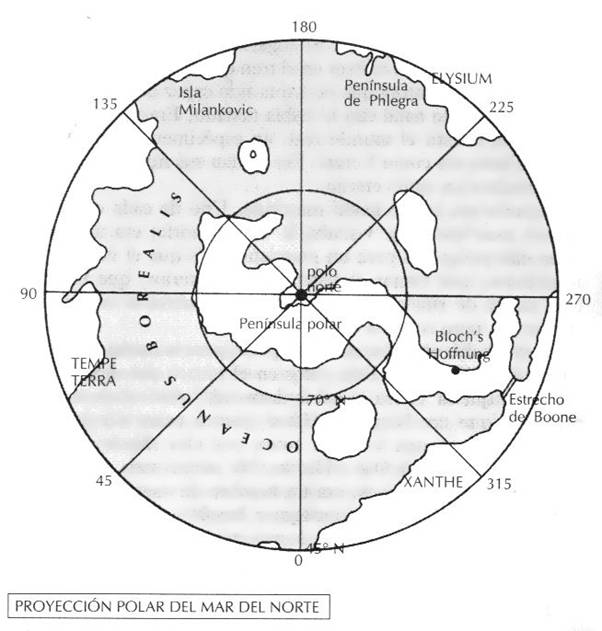

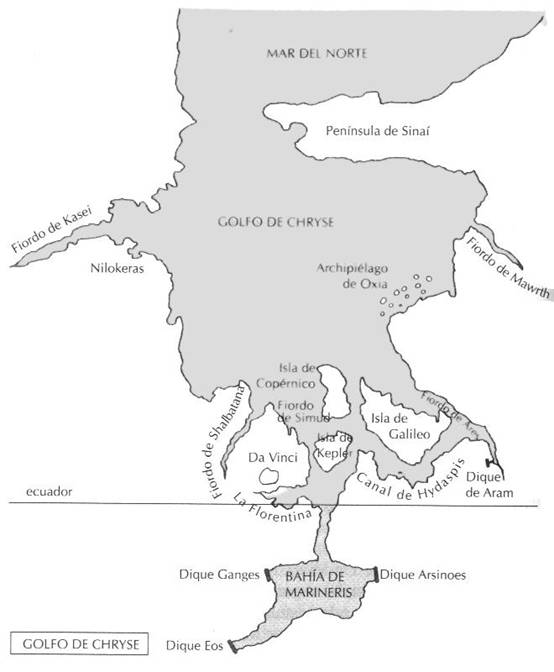

Los asentamientos cubiertos por tiendas que quedaban en el borde parecían los pueblos en miniatura que se ven dentro de los pisapapeles. La silueta de Sheffield, los edificios bajos de los almacenes en el este, al otro lado de la caldera, Lastflow, las pequeñas tiendas que circundaban el borde… muchas de ellas se habían fundido para convertirse en una especie de Sheffield mayor que cubría 180 grados del arco, desde Lastflow y en dirección sudoeste, donde las pistas seguían al cable caído en su descenso por la larga pendiente occidental de Tharsis hacia Amazonis Planitia. Las ciudades y estaciones estarían siempre bajo las tiendas allí. porque a veintisiete mil metros de altura el aire siempre tendría una décima parte de la densidad en la línea de referencia… a nivel del mar, podría decirse. Lo que significaba que a esa altura la densidad era de sólo treinta o cuarenta milibares.

Ciudades-tienda para siempre; pero con el cable (desde allí no lo veía) dominando Sheffield, el desarrollo continuaría hasta que construyeran una ciudad-tienda que rodeara toda la caldera, que mirara sobre ella. Seguramente hasta cubrirían la misma caldera y ocuparían el fondo circular; eso añadiría mil quinientos kilómetros cuadrados a la ciudad, aunque estaba por ver quién querría vivir en un agujero semejante; sería como vivir en el fondo de un agujero de transición: las paredes de roca se elevaban alrededor de uno como una catedral circular sin techo… Quizá interesaría a alguien. Los bogdanovistas, después de todo, llevaban años viviendo en los agujeros de transición. Podrían plantar bosques, construir cabañas de escaladores, o incluso áticos de millonarios en los balcones-cornisa, tallar escaleras en las paredes de roca, instalar ascensores de cristal que tardarían todo un día en subir o bajar… hileras de casas, rascacielos que se alzarían hasta casi alcanzar el borde, con helipuertos en sus azoteas redondas, pistas, autopistas sin peaje… oh, sí, toda la cima de Pavonis Mons, caldera incluida, sería cubierta por la gran ciudad del mundo, siempre en crecimiento, como un hongo sobre cada roca del sistema solar. Miles de millones de personas, billones, trillones, todos aferrándose a la inmortalidad mientras pudieran…

Sacudió la cabeza, profundamente confusa. Los radicales de Lastflow no eran en realidad su gente, pero a menos que tuvieran éxito, la cima de Pavonis y el resto de Marte pasarían a formar parte de la gran ciudad mundial. Intentó concentrarse en el paisaje, sentirlo, la grandeza de la formación simétrica, el amor por la roca dura sobre la que estaba sentada. Sus pies colgaban sobre el abismo, y golpeó los talones contra el basalto. Podía arrojar un guijarro y caería cinco mil metros. Pero no podía concentrarse. No podía sentirlo. Petrificación. Había estado tan entumecida durante tanto tiempo… Suspiró, sacudió la cabeza, recogió las piernas y se levantó. Echó a andar hacia el rover.

Soñaba con el deslizamiento largo. El desprendimiento avanzaba por el suelo de Melas Chasma, a punto de alcanzarla. Todo se distinguía con una claridad superreal. De nuevo recordó a Simón, de nuevo gimió y bajó del pequeño dique, experimentando todos los movimientos, apaciguando al hombre muerto que vivía en su interior, sintiéndose terriblemente mal. El suelo vibraba…

Despertó, voluntariamente, así lo creía ella, escapaba, huía… pero una mano le asía el brazo y la sacudía.

—Ann… Ann… Ann…

Era Nadia. Otra sorpresa. Se incorporó con dificultad, desorientada.

—¿Dónde estamos?

—En Pavonis, Ann. La revolución. He venido y te he despertado porque ha estallado un conflicto entre los rojos de Kasei y los verdes en Sheffield.

El presente la derribó igual que el deslizamiento en el sueño. Se libró con brusquedad del apretón de Nadia y buscó su camisa a tientas.

—¿No estaba cerrado el rover?

—Forcé la puerta.

—Ah. —Ann se levantó, todavía aturdida, cada vez más molesta conforme se hacía cargo de la situación.— A ver… ¿qué ha pasado?

—Dispararon misiles contra el cable.

—¡Lo hicieron! —Otra sacudida, que disipó aún más la niebla.— ¿Y qué más?

—No funcionó. Los sistemas defensivos del cable los interceptaron. Han acumulado un montón de sistemas informáticos allí arriba, y ahora tienen ocasión de utilizarlo. A pesar de todo, los rojos siguen avanzando hacia Sheffield desde el oeste, disparando más misiles, y las fuerzas de la UN en Clarke están bombardeando los puntos desde los que se hicieron los primeros lanzamientos, en Ascraeus, y amenazan con bombardear cualquier fuerza armada que haya abajo. Es justo lo que estaban esperando. Y los rojos evidentemente piensan que va a ser como en Burroughs, están tratando de precipitar los acontecimientos. Por eso he acudido a tí. Escucha, Ann, sé que hemos discutido mucho. No me he mostrado demasiado paciente, es cierto, pero mira, esto ya es demasiado. Todo puede venirse abajo en el último momento: la UN puede decidir que la situación es anárquica y lanzarse sobre nosotros para tomar el control.

—¿Dónde están? —graznó Ann. Se puso los pantalones y fue al retrete. Nadia la siguió al interior. También aquello fue una sorpresa; en la Colina Subterránea habría sido normal entre ellas, pero había pasado mucho tiempo desde la última vez que Nadia la había seguido a un lavabo hablando obsesivamente mientras Ann se lavaba la cara y se sentaba a orinar.

—Todavía tienen el centro de operaciones en Lastflow, pero han destrozado la pista del borde y la que va a Cairo, y están luchando en Sheffield Oeste y alrededor del Enchufe. Rojos peleando contra verdes.

—Sí, sí.

—Entonces, ¿hablarás con los rojos, los detendrás? Una furia repentina la invadió.

—Ustedes los han empujado a esto —gritó a la cara de Nadia, y ésta retrocedió y se apoyó en la puerta. Ann se levantó, dio un paso hacia ella y se subió los pantalones de un tirón, todavía gritando—. ¡Ustedes y su estúpida y ufana terraformación, todo es verde, verde, verde, y sin sombra de compromiso! ¡Es culpa de ustedes tanto como de ellos, porque no tenían ninguna esperanza!

—Tal vez sea así —dijo Nadia, obstinada. Era evidente que aquello no la preocupaba, pertenecía al pasado y carecía de importancia; lo apartó y no se dejó desviar de su propósito—. Pero ¿lo intentarás?

Ann clavó la mirada en su terca vieja amiga, en ese momento casi rejuvenecida por el miedo, concentrada y viva.

—Haré lo que pueda —dijo Ann con aire lúgubre—. Pero, por lo que dices, ya es demasiado tarde.

En efecto, era demasiado tarde. El campamento de rovers en el que Ann se había alojado estaba desierto, y cuando llamó por la consola de muñeca no hubo respuesta. Dejó a Nadia y los otros sobre ascuas en el complejo de almacenes de Pavonis Este y condujo hasta Lastflow, con la esperanza de encontrar allí a alguno de los líderes rojos. Pero los rojos habían abandonado Lastflow y los lugareños no sabían adonde habían ido. La gente miraba la televisión en las estaciones y en los cafés, pero cuando Ann miró también no vio noticias sobre la batalla, ni siquiera en Mangalavid. Un sentimiento de desesperación empezó a filtrarse en su ánimo sombrío; quería hacer algo, pero no sabía cómo. Volvió a intentarlo con el ordenador de muñeca y para su sorpresa Kasei respondió por su frecuencia privada. Su rostro en la pequeña pantalla se parecía extraordinariamente al de John Boone, tanto que en su sorpresa al principio Ann no oyó lo que le estaba diciendo. ¡Parecía tan feliz, era el John de siempre!

—… tenido que hacerlo —estaba diciéndole. Ann se preguntó si le habría hecho alguna pregunta al respecto—. Si no actuamos, destrozarán este mundo. Lo convertirán en un jardín hasta la cima de los cuatro grandes volcanes.

Esas palabras eran un eco tan exacto de lo que había pensado sentada en la cornisa que se sintió perturbada, pero consiguió dominarse y dijo:

—Tenemos que actuar en el marco de las discusiones, Kasei, o provocaremos una guerra civil.

—Somos una minoría, Ann. Y el marco no contempla las minorías.

—No estoy tan segura. Tenemos que insistir para que nos consideren. E incluso si nos decidimos en favor de la resistencia activa, no tiene por qué ser aquí y ahora. No tiene por qué traducirse en una matanza de marcianos a manos de marcianos.

—Ellos no son marcianos —dijo Kasei, y le centellearon los ojos. Su expresión era como la de Hiroko: miraba el mundo ordinario desde la distancia. En eso no se parecía en nada a John. Lo peor de los dos padres; de modo que tenían otro profeta, que hablaba una nueva lengua.

—¿Dónde estás ahora?

—En Sheffield Oeste.

—¿Qué te propones?

—Tomar el Enchufe y luego derribar el cable. Tenemos las armas y la experiencia. No creo que tengamos dificultades.

—No conseguisteis derribarlo en el primer intento.

—Demasiado fantasioso. Esta vez lo cortaremos.

—Creía que ésa no era la manera de hacerlo.

—Funcionará.

—Kasei, creo que debemos negociar con los verdes.

Él negó con la cabeza, impaciente, furioso porque ella se había puesto nerviosa a la hora de la verdad.

—Cuando el cable esté abajo, ya negociaremos. Escucha, Ann, tengo que irme. Mantente lejos de la trayectoria de caída.

—¡Kasei!

Pero él ya no estaba. Nadie la escuchaba, ni sus enemigos, ni sus amigos, ni su familia; tenía que llamar a Peter, intentar volver a hablar con Kasei. Necesitaba estar allí en persona, captar su atención, como había hecho con Nadia… sí, a eso había llegado: para que la escucharan tendría que gritarles.

La posibilidad de quedar atrapada si viajaba hacia Pavonis Este la obligó a partir en dirección oeste por el borde en sentido contrario a las agujas del reloj, como había hecho el día anterior, para alcanzar a las fuerzas rojas por la retaguardia, la mejor aproximación en cualquier caso. Desde Lastflow hasta el límite occidental de Sheffield había unos ciento cincuenta kilómetros, y mientras avanzaba a toda velocidad, fuera de la pista, se dedicó a llamar a las distintas fuerzas presentes en la montaña, sin éxito. Las explosiones de estática delataban la lucha por Sheffield, y los recuerdos de 2061 irrumpieron con aquellos brutales estallidos de ruido blanco, aterrorizándola. Condujo el rover al límite, siempre dentro de la estrecha franja paralela a la pista para hacer el viaje más suave y rápido: cien kilómetros por hora, y luego aún más deprisa. Una carrera, en verdad, para tratar de evitar el desastre de una guerra civil. Ann vivía la situación inmersa en una terrible sensación de pesadilla. Sobre todo porque era tarde, demasiado tarde. En momentos como aquéllos siempre llegaba tarde. En el cielo que dominaba la caldera aparecían estrellas instantáneas: explosiones, sin duda misiles disparados contra el cable y derribados en mitad del vuelo, que se desvanecían dejando unas blancas humaredas, como fuegos de artificio defectuosos, concentrados sobre Sheffield, en particular en la zona del cable, pero que humeaban sobre toda la extensión de la vasta cima, y luego se desviaban hacia el este en la corriente de chorro. Algunos de esos misiles eran descubiertos mucho antes de que alcanzaran su objetivo.

Contemplando la batalla que se desarrollaba en el cielo casi se estampó contra la primera tienda de Sheffield Oeste, ya reventada. A medida que la ciudad crecía hacia el oeste, nuevas tiendas se habían ido añadiendo a las anteriores, como almohadillas de lava; ahora las morrenas terminales de construcción estaban cubiertas de pedazos del armazón de la última tienda, que parecían fragmentos de cristal, y en el resto de las estructuras semejantes a pelotas de fútbol había volado el material de la cubierta. El rover traqueteó con violencia al pasar sobre escombros basálticos, y ella frenó y condujo despacio hasta el muro. Las antecámaras para los vehículos estaban bloqueadas. Se puso el traje y el casco y salió gateando por la antecámara del rover. Con el corazón desbocado se acercó al muro de la ciudad, trepó por él y entró en Sheffield.

Las calles estaban desiertas, el césped cubierto de cristales, ladrillos, pedazos de bambú y vigas de magnesio retorcidas. A aquella altura, la desaparición de la tienda hacía que los edificios defectuosos estallaran como globos; las ventanas enmarcaban vacío y oscuridad, y aquí y allá yacían desparramados los rectángulos de cristal de las ventanas que no se habían roto, como grandes escudos transparentes. Y vio un cuerpo, con el rostro helado o cubierto de polvo. Habría muchos muertos; la gente ya no estaba acostumbrada a pensar en la descompresión, era una preocupación de los viejos colonos.

Ann siguió avanzando hacia el este.

—Busco a Kasei, Dao, Marion o Peter —repitió una y otra vez por la consola de muñeca. Pero nadie contestó.

Tomó una calle estrecha que corría junto al muro meridional de la tienda. Cruda luz del sol, nítidas sombras oscuras. Algunos edificios habían resistido, con las ventanas intactas y las luces encendidas. No se veía un alma en el interior, por supuesto. Delante, el cable se distinguía apenas, un negro trazo vertical que se elevaba hacia el cielo desde Sheffield Este, como el concepto de línea geométrica hecho realidad visible.

El rojo de emergencia era una señal transmitida en una longitud de onda que variaba con rapidez y se podía sincronizar si se tenía el código en vigor. Aunque este sistema solía funcionar a pesar de las interferencias radiofónicas, Ann se sorprendió cuando una voz de cuervo le graznó en la muñeca:

—Ann, soy Dao. Aquí.

Allí estaba, a la vista, agitando una mano desde el umbral de la pequeña antecámara de emergencia de un edificio. Él y un grupo de unas veinte personas maniobraban con un trío de lanzamisiles móviles en la calle. Ann corrió hacia ellos y se detuvo junto a Dao.

—¡Esto tiene que acabar! —gritó. Dao parecía sorprendido.

—¡Pero si estamos a punto de hacernos con el Enchufe!

—¿Y entonces qué?

—Habla con Kasei. Está adelante, más arriba, se dirige a Arsiaview. Uno de los misiles salió disparado con un sonido apenas audible en el aire tenue. Ann echó a correr por la calle, manteniéndose todo lo cerca que podía de los edificios que la bordeaban. Era peligroso, pero en aquel momento no le importaba morir, y por tanto no tenía miedo. Peter estaba en algún lugar de Sheffield, al mando de los revolucionarios verdes que habían estado allí desde el principio. Habían sido lo suficientemente competentes para mantener a las fuerzas de seguridad de la UNTA atrapadas en el cable y en Clarke, de modo que no eran los jóvenes y desvalidos manifestantes pacifistas que Kasei y Dao suponían. Sus hijos espirituales lanzaban un ataque sobre su único hijo, convencidos de que contaban con el beneplácito de ella. Como una vez lo habían tenido. Pero ahora…

Siguió corriendo desesperadamente, a pesar de que respiraba con dificultad y el sudor le chorreaba por todo el cuerpo. Al fin alcanzó el muro sur de la tienda, donde encontró una pequeña flota de rovers-roca rojos, Rocas-Tortuga de la fábrica de automóviles de Acheron. Pero nadie respondió a sus llamadas, y cuando miró con más atención advirtió que las cubiertas de roca de los rovers estaban agujereadas en la parte delantera. Si había alguien dentro, estaba muerto. Siguió corriendo descuidadamente sobre los escombros hacia el este, manteniéndose cerca del muro de la tienda, con un pánico creciente. Sabía que un disparo perdido de cualquiera de los bandos podía acabar con ella, pero tenía que encontrar a Kasei. Volvió a intentarlo en la consola de muñeca.

En ese momento, recibió una llamada. Era Sax.

—No es lógico asociar el destino del ascensor con los objetivos de la terraformación —estaba diciendo, como si hablara con alguien más—. El cable podría estar amarrado a un planeta helado.

Hablaba el Sax de siempre, el Sax demasiado Sax; pero entonces debió de advertir que ella estaba en línea, porque miró como un búho la pantalla de su muñeca y dijo:

—Escucha, Ann, podemos agarrar la historia por el brazo y destruirla… crearla. Crearla de nuevo.

El Sax que ella conocía jamás habría dicho eso. Ni habría hablado con ella angustiado, implorante, visiblemente crispado; era un espectáculo en verdad aterrador.

—Te aman, Ann. Eso es lo que puede salvarnos. Las historias emocionales son las historias verdaderas. Las cuencas del deseo y la devolución… devoción. Tú eres la… personificación de ciertos valores… para los nativos. No puedes escapar a eso. Tienes que actuar de acuerdo con ello. Yo lo hice en Da Vinci y resultó… útil. Ahora te toca a ti. Tienes que hacerlo. Por esta vez, Ann, tienes que unirte a nosotros. Ayudémonos mutuamente o actuemos por separado. Utiliza tu valor icónico.

Era tan extraño oír esas cosas en boca de Saxifrage Russell. Entonces pareció dominarse y su viejo yo volvió a hablar:

—… el procedimiento lógico es plantear los términos de una suerte de ecuación de los intereses en conflicto.

Sonó un pitido en la muñeca de Ann y ella cortó a Sax y recibió la nueva llamada. Era Peter, en la frecuencia roja codificada, con una expresión sombría en el rostro.

—¡Ann! —Miraba fijamente la pequeña pantalla de muñeca.— Escucha, madre… ¡quiero que detengas a esa gente!

—No me vengas con eso de madre —le espetó ella—. Estoy intentándolo. ¿Sabes dónde están?

—Vaya si lo sé. Acaban de forzar la entrada de la tienda de Arsiaview. Están avanzando… parece que intentan llegar al Enchufe desde el sur. — Con expresión lúgubre escuchó el mensaje que alguien fuera de la cámara le transmitía.— Bien. —Volvió a mirarla.— Ann, ¿puedo conectarte con Hastings, en Clarke? Si tú le dices que estás intentando detener el ataque rojo, tal vez creerá que se trata sólo de un puñado de extremistas y no intervendrá. Hará lo que considere necesario para defender el cable. Temo que esté a punto de acabar con todos nosotros.

—Hablaré con él.

Y allí estaba, un rostro salido del pasado, de un tiempo perdido, habría dicho Ann; y sin embargo le resultó familiar al instante, un hombre de rostro enjuto y demacrado, furioso, a punto de perder los nervios. ¿Era posible que alguien hubiera soportado aquellas presiones enormes durante los cien años anteriores? No. Era sólo el momento que se repetía de nuevo.

—Soy Ann Clayborne —dijo, y al ver que el rostro del hombre se crispaba todavía más, añadió—: Quiero que sepa que el ataque que se está desarrollando aquí abajo no representa la política del partido rojo.

Se le encogió el estómago al decirlo, y sintió un sabor agrio en la garganta. Pero continuó:

—Es obra de un grupo disidente, llamado Kakaze. Son los mismos que rompieron el dique de Burroughs. Estamos tratando de neutralizarlos y esperamos haberlo conseguido al anochecer.

Era la sarta de mentiras más horrorosa que había dicho nunca.

Se sintió como si Frank Chalmers hubiese bajado y se hubiera apropiado de su boca; no podía soportar el sabor de aquellas palabras en la lengua. Cortó la conexión antes de que su rostro delatara cuántas falsedades estaba vomitando. Hastings desapareció sin haber dicho una palabra, y su rostro fue reemplazado por el de Peter, quien no advirtió que ella volvía a estar en la línea; Ann lo oía, pero la consola de muñeca de su hijo enfocaba una pared.

—… si no se detienen por iniciativa propia, tendremos que obligarlos, porque si no lo hará la UNTA y todo se irá al infierno. Preparen el contraataque, yo daré la orden.

—¡Peter! —exclamó ella sin poder evitarlo.

La imagen de la pequeña pantalla osciló y enfocó el rostro de Peter.

—Arréglatelas con Hastings —dijo con voz ahogada, casi sin poder mirar al traidor—. Voy a buscar a Kasei.

Arsiaview era la tienda más meridional y ahora aparecía llena de humo, que subía serpenteando, formando largas líneas amorfas que revelaban el sistema de ventilación de la tienda. Las alarmas sonaban por doquier, chillonas en el aire aún espeso, y había fragmentos del plástico transparente del armazón desparramados por el césped verde de la calle. Ann tropezó con un cuerpo acurrucado en la misma posición que las figuras fosilizadas por la ceniza en Pompeya. Arsiaview era estrecha y larga, y no sabía en qué dirección ir. El fragor de los lanzamisiles la llevó hacia el este, hacia el Enchufe, el imán de la locura… un monopolo que descargaba la insensatez de la Tierra sobre ellos.

Tal vez hubiera un plan detrás del caos aparente; las defensas del cable parecían capaces de resistir el ataque de los misiles ligeros rojos, pero si los atacantes destruían completamente Sheffield y el Enchufe, la UNTA no tendría ningún lugar al que bajar, y por tanto importaría poco que el cable siguiera en lo alto. Era un plan que repetía el empleado para resolver la situación en Burroughs.