Le Vert a triomphé, Mars est « terraformée ». Ceux qui espéraient préserver la planète rouge dans sa terrible beauté ont perdu la bataille. Leur objectif, désormais : empêcher l’invasion de Mars par les Terriens. La tentation isolationniste est forte : c’est la position que défendent les partisans de Mars Libre. Ces derniers ne veulent pas comprendre que, sur la planète mère, la situation est désespérée : un déluge cataclysmique a fait monter l’eau des océans, aggravant un problème de surpopulation déjà crucial. Et l’administration du traitement de longévité ne va pas arrager les choses… On ne voit pas ce qui pourrait empêcher les Terriens, poussés par le désespoir, n’ayant plus rien à perdre, de déclarer la guerre à Mars.

L’enjeu est maintenant la conquête des autres planètes du système solaire. Les premiers colons s’embarquent dans des astéroïdes évidés, pour des voyages de plusieurs dizaines d’années qui les emmèneront vers les étoiles les plus proches.

Qu’importe la durée du voyage, ils vivront longtemps. C’est peut-être le nouveau départ dont l’humanité avait besoin…

Kim Stanley Robinson

Mars la bleue

Pour Lisa, David et Timothy

PREMIÈRE PARTIE

La Montagne du Paon

1

Mars est libre, maintenant. Et nous aussi nous sommes libres. Libres d’agir à notre guise, disait Ann, dans le train, debout sur la passerelle ouverte à tous vents.

Mais il est si facile de retomber dans les mêmes vieux schémas comportementaux. Renversez une hiérarchie et une autre prendra la place. Il faudra rester vigilants, parce qu’il y aura toujours des gens pour tenter de refaire la Terre. L’aréophanie demeurera notre combat, sans trêve ni relâche. Nous devrons plus que jamais réfléchir à ce que signifie le fait d’être martien.

Ils l’écoutaient, affalés dans leurs fauteuils, le regard fixé sur le paysage qui défilait derrière les vitres. Ils étaient las, ils avaient les paupières lourdes. Des Rouges aux yeux rouges. Dans la lumière crue de l’aube, tout semblait neuf, le sol dénudé, fouaillé par les vents, à peine ombré de kaki par des lichens et de petites touffes rabougries. Ils avaient réussi à chasser les forces terriennes de Mars, mais la campagne avait été longue et, à la grande inondation qui avait frappé la Terre, avaient succédé des mois d’efforts acharnés. Ils étaient épuisés.

Nous sommes venus de la Terre sur Mars, et le passage s’est accompagné d’une certaine purification. Les choses étaient plus faciles à voir, nous avions une liberté d’action comme jamais nous n’en avions connu. Nous avions l’occasion, enfin, d’exprimer ce qu’il y avait de meilleur en nous. Et nous l’avons fait. Nous travaillons à mettre sur pied une meilleure façon de vivre.

Tel était le mythe dans lequel ils avaient tous grandi et qu’Ann rappelait à ces jeunes Martiens qui la regardaient sans la voir. C’étaient eux qui avaient organisé la révolution : ils avaient combattu sur toute la surface de Mars, acculé les forces de police terriennes dans Burroughs, puis inondé la ville et repoussé les Terriens vers Sheffield, sur Pavonis Mons. Ils devaient maintenant les chasser de Sheffield et les renvoyer le long du câble spatial, vers la Terre. Ils avaient encore du pain sur la planche, mais l’évacuation de Burroughs avait été un succès, et certains des visages inexpressifs tournés vers Ann ou vers les vitres semblaient implorer une pause, un moment pour fêter la victoire. Ils n’en pouvaient plus.

Hiroko nous aidera, dit un jeune homme, brisant le silence du train qui glissait sur sa voie magnétique.

Ann secoua la tête. Hiroko est une Verte, dit-elle. La première de tous les Verts.

C’est Hiroko qui a inventé l’aréophanie, contra le jeune indigène. Elle ne pensait qu’à ça, à Mars. Elle nous aidera, je le sais. Je l’ai rencontrée. Elle me l’a dit.

Mais elle est morte, dit quelqu’un d’autre.

Un ange passa. Le monde glissait au-dessous d’eux.

Puis une grande jeune femme se leva, s’avança vers l’allée et prit impulsivement Ann dans ses bras. Le sortilège fut rompu. Renonçant au langage articulé, ils se levèrent, entourèrent Ann, la prirent dans leurs bras, lui serrèrent la main ou la touchèrent, tout simplement – Ann Clayborne, celle qui leur avait appris à aimer Mars pour elle-même, qui les avait menés dans le combat pour s’émanciper de la Terre. Ses yeux injectés de sang regardaient encore, à travers eux, l’étendue rocheuse, dévastée, du massif de Tyrrhena, mais elle était souriante. Elle leur rendit leurs embrassades, leurs poignées de main, elle leur caressa la joue du bout des doigts. Tout ira bien, dit-elle. Nous libérerons Mars. Et ils dirent oui, et ils se congratulèrent mutuellement. À Sheffield, dirent-ils. Finissons ce que nous avons commencé. Mars nous montrera bien comment faire.

Et puis elle n’est pas morte, objecta le jeune homme. Je l’ai vue le mois dernier, à Arcadia. Elle finira bien par se montrer.

2

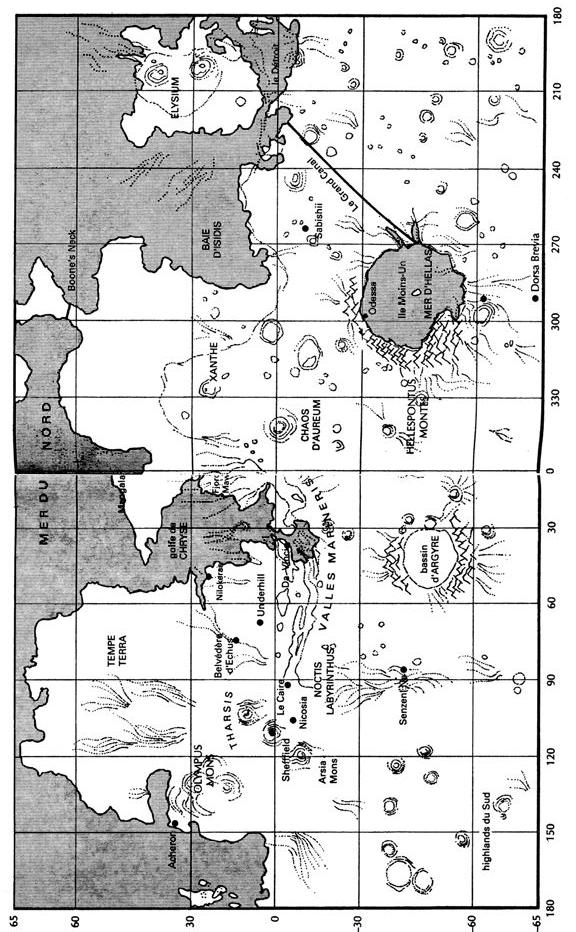

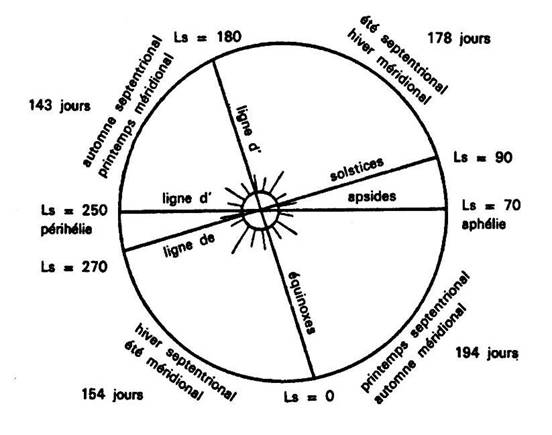

Juste avant l’aube, à un moment bien défini, les mêmes bandes roses qu’au commencement brillaient dans le ciel, pâles et claires à l’est, sombres et piquetées d’étoiles à l’ouest. Ann guetta cet instant alors que ses compagnons la conduisaient vers l’ouest, vers une masse de terre noire dressée sur l’horizon : la bosse de Tharsis, ponctuée par le large cône de Pavonis Mons. À force de gravir la pente de Noctis Labyrinthus, ils s’élevèrent au-dessus de la majeure partie de la nouvelle atmosphère. La pression de l’air au pied de Pavonis n’était que de 180 millibars et, au fur et à mesure qu’ils montaient le long de la paroi est du grand tablier volcanique, elle descendit au-dessous de 100 millibars et continua à diminuer. Peu à peu, ils laissèrent la végétation derrière eux. Les roues de leur véhicule n’écrasèrent plus que des plaques de neige sale, sculptées par le vent, puis, même la neige disparut et il n’y eut bientôt que de la pierre et le souffle âpre, glacé, continuel, du jet-stream. Le sol dénudé était tel qu’avant l’arrivée de l’homme, comme s’ils avaient remonté le temps.

Ce n’était pas le cas. Mais à la vue de ce monde ferrique, ce monde de pierre et de roche parcouru par un vent incessant, quelque chose de fondamental se réchauffa chez Ann Clayborne. Dans les véhicules des Rouges partis à l’assaut de la montagne, le silence se fit. Tous contemplaient avec la même vénération le soleil qui crevait l’horizon, derrière eux.

Puis la pente s’adoucit selon une courbe parfaitement sinusoïdale et ils arrivèrent sur l’anneau rond, horizontal, du sommet. Le bord de la caldeira géante était entouré de villes sous tente, plus particulièrement groupées au pied de l’ascenseur spatial, à une trentaine de kilomètres au sud.

Les véhicules s’arrêtèrent. Le silence fasciné avait fait place à la consternation. Plantée devant la vitre de la cabine supérieure, Ann regardait vers le sud et Sheffield, cette ville de l’ascenseur spatial : édifiée à cause de l’ascenseur, rasée lors de sa chute en 2061, reconstruite quand l’ascenseur avait été remplacé. La ville qu’elle était venue détruire aussi implacablement que Rome avait écrasé Carthage. Parce qu’elle avait l’intention d’abattre le nouveau câble comme le premier. Sheffield serait anéantie une nouvelle fois. Les ruines resteraient perchées au sommet d’un haut volcan, inutiles, dans une atmosphère très raréfiée. Avec le temps, les structures ayant échappé à l’anéantissement seraient abandonnées et cannibalisées. Seuls resteraient les fondations des tentes, peut-être une station météo et, au bout du compte, le long silence estival qui enveloppe le sommet d’une montagne. Le sel était déjà dans le sol.

Une Rouge chaleureuse originaire de Tharsis et appelée Irishka les rejoignit dans un petit patrouilleur et les mena à travers le dédale d’entrepôts et de petites tentes massés à l’intersection de la piste équatoriale et de celle qui faisait le tour de la caldeira. Tout en les guidant, elle leur expliqua la situation. La majeure partie de Sheffield et des colonies entourant Pavonis étaient déjà aux mains des révolutionnaires martiens, mais pas l’ascenseur spatial ni les faubourgs entourant le complexe de la base. C’est là qu’était le problème. La plupart des forces révolutionnaires de Pavonis étaient des milices mal équipées, et toutes n’avaient pas les mêmes priorités. Elles l’avaient emporté grâce à la combinaison de plusieurs facteurs : l’effet de surprise, le contrôle de l’espace martien, quelques victoires stratégiques, le soutien de l’essentiel de la population martienne et la réticence de l’Autorité Transitoire des Nations Unies à tirer sur des civils, même quand ils manifestaient dans les rues. Résultat : les forces de sécurité de l’ATONU avaient reflué de toute la surface de Mars pour se replier à Sheffield, et la plupart étaient à présent dans les cabines de l’ascenseur, en route pour Clarke et la station spatiale qui se trouvait sur l’astéroïde-contrepoids, les autres étant entassées dans les faubourgs entourant le Socle, le colossal bunker au pied de l’ascenseur. Ces quartiers abritaient les services de maintenance de l’ascenseur, des bâtiments industriels et surtout les hôtels, dortoirs et restaurants nécessaires à l’hébergement et à la sustentation du personnel.

— Ces installations sont providentielles, commenta Irishka. Ils sont déjà serrés comme des sardines ; si en plus ils n’avaient rien à manger et nul endroit où se réfugier, il est probable qu’ils auraient tenté une percée. Les choses étant ce qu’elles sont, la situation est encore tendue, mais du moins ont-ils de quoi survivre.

Ça ressemblait à la situation qui venait de se débloquer à Burroughs, songea Ann. Les choses avaient bien tourné. Il suffisait d’un peu de poigne et le tour était joué. L’ATONU serait évacuée vers la Terre, le câble sectionné et le cordon ombilical qui reliait Mars à la Terre serait rompu.

Irishka conduisit donc leur petite caravane à travers le labyrinthe de Pavonis Est et ils garèrent leurs patrouilleurs au bord de la caldeira. Au sud, à la limite ouest de Sheffield, ils distinguaient la ligne à peine visible du câble de l’ascenseur, ou plutôt d’une infime partie des 24 000 kilomètres de sa longueur totale. Il était presque indécelable, et pourtant son existence gouvernait chacun de leurs mouvements et de leurs conversations, ou presque. Leurs pensées tournaient pour ainsi dire toutes autour de ce fil noir qui les reliait à la Terre.

Quand ils furent installés au camp, Ann appela son fils Peter. C’était l’un des chefs rebelles de Tharsis. C’est lui qui avait mené les combats à l’issue desquels l’ATONU s’était retranchée dans le Socle et ses parages immédiats. Cette victoire partielle faisait de lui l’un des héros du mois passé.

Il prit la communication et son visage apparut sur l’écran du bloc de poignet d’Ann. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d’eau, ce qu’elle trouvait déconcertant. Elle lui trouva l’air absorbé. Manifestement, elle le dérangeait en pleine action.

— Il y a du nouveau ? demanda-t-elle.

— Non. La situation paraît bloquée. Nous laissons entrer sans opposer de résistance tous ceux qui étaient restés hors du secteur de l’ascenseur, de sorte qu’ils sont maîtres de la gare, de l’aéroport du bord sud et des lignes de métro qui partent du Socle.

— Les avions qui les ont évacués de Burroughs sont-ils revenus ?

— Oui. Apparemment, la plupart retournent sur Terre. Il y a un monde fou, ici.

— Ils repartent vers la Terre, où ils se positionnent en orbite autour de Mars ?

— Non, non, ils vont bien vers la Terre. Je doute qu’ils aient suffisamment confiance pour rester en orbite.

Il sourit à ces mots. Il avait passé beaucoup de temps dans l’espace, aidant Sax dans ses entreprises et faisant bien d’autres choses encore. Son fils, l’homme de l’espace, le Vert. Pendant des années, ils s’étaient à peine parlé.

— Et que vas-tu faire maintenant ? demanda Ann.

— Je n’en sais rien. Je doute que nous puissions prendre l’ascenseur ou le Socle. Ça ne marcherait pas. Et même si ça marchait, ils pourraient toujours saboter l’ascenseur.

— Et alors ?

— Eh bien… je ne pense pas que ce serait une bonne chose, répondit-il, subitement ennuyé. Et toi ?

— Je crois qu’il faudrait le détruire.

Son expression ennuyée fit place à la contrariété.

— Dans ce cas, je ne te conseille pas de rester dessous quand il tombera.

— Je ferai attention.

— Je ne veux pas qu’on le fasse sauter avant d’en avoir discuté à fond, répliqua-t-il sèchement. C’est grave. La décision doit être prise par l’ensemble de la communauté martienne. Je pense, personnellement, que nous avons besoin de l’ascenseur.

— Sauf que nous n’avons aucun moyen de le récupérer.

— Ça reste à voir. Et puis, ce n’est pas à toi de trancher. J’ai appris ce qui était arrivé à Burroughs, mais ici, tu comprends, les choses se passent autrement. La stratégie est définie d’un commun accord. Nous devons en délibérer.

— C’est la spécialité de ce groupe, répliqua Ann d’un ton acerbe.

Tout était débattu en profondeur, et elle perdait toujours la partie. L’heure n’était plus aux palabres. Il fallait passer à l’action. Mais Peter lui donna à nouveau l’impression qu’elle lui faisait perdre son temps. Il pensait qu’il emporterait le morceau pour l’ascenseur, elle le voyait bien. Ça participait manifestement d’un sentiment plus vaste, un sens de propriété de la planète, le droit de naissance des nisei, évincer les Cent Premiers et tous les issei survivants. Si John était encore en vie, il leur aurait donné du fil à retordre, mais le roi était mort, vive le roi, vive son fils, roi des nisei, les premiers vrais Martiens.

Enfin, roi ou non, une armée de Rouges convergeait, en ce moment même, vers Pavonis. Ils constituaient la principale force militaire encore opérationnelle sur la planète, et ils entendaient bien achever la tâche amorcée quand l’inondation avait ravagé la Terre. Ils ne croyaient ni au consensus ni au compromis, et ils estimaient qu’en détruisant le câble ils faisaient d’une pierre deux coups : ils supprimaient à la fois le dernier bastion des forces de police et un moyen de communication facile entre Mars et la Terre, ce qui avait toujours été leur but. Pour eux, c’était la première chose à faire.

Et ça, Peter n’avait pas l’air de le comprendre. Ou alors il s’en fichait. Ann avait bien essayé de le lui expliquer, mais il se contentait de hocher la tête en marmonnant : « Ouais, ouais » sur le ton arrogant propre à ces Verts insouciants et stupides, toujours à tergiverser, à transiger avec la Terre. Comme si on pouvait tirer quelque chose d’un léviathan pareil. Non. Il fallait prendre des mesures efficaces, dans le genre de la submersion de Burroughs et des actes de sabotage qui avaient jeté les bases de la révolution. Sans lesquels elle n’aurait même pas commencé ou aurait été écrasée dans l’œuf, comme en 2061.

— Ouais, ouais… Bon, eh bien, on va organiser une réunion, reprit Peter.

À voir son expression, elle devina qu’elle l’exaspérait, tout comme il pouvait l’excéder.

— Ouais, ouais, répéta Ann d’un ton morne.

Encore des discours. Cela dit, ils n’étaient pas totalement dépourvus d’utilité ; pendant que les gens s’imaginaient qu’ils servaient à quelque chose, les vraies décisions se prenaient ailleurs.

— Je vais essayer de mettre quelque chose sur pied, conclut Peter. Avant que la situation ne nous échappe complètement.

Elle comprit qu’elle avait enfin réussi à attirer son attention, mais elle n’aimait pas la tête qu’il faisait. Elle lui trouvait quelque chose de menaçant.

— Elle nous a déjà complètement échappé, lança-t-elle avant de couper la communication.

Elle regarda les infos sur les divers canaux, Mangalavid, les réseaux privés des Rouges et les résumés terriens. Pavonis et l’ascenseur étaient maintenant au centre des préoccupations sur Mars, mais concrètement le mouvement de convergence vers le volcan n’était que partiel. Il lui sembla qu’il y avait plus de guérilleros rouges sur Pavonis que de Verts de Mars Libre et leurs alliés. Difficile à dire. Kasei et l’aile la plus radicale des Rouges, le Kakaze (« vent de feu »), avaient depuis peu investi la lèvre nord de Pavonis, prenant la gare et la tente de Lastflow. Les Rouges avec lesquels Ann avait fait le voyage, pour la plupart du vieux courant traditionaliste, envisagèrent de faire le tour du volcan afin de rejoindre le Kakaze, pour finir par y renoncer. Ann assista à la discussion sans mot dire, mais elle se réjouit de sa conclusion, car elle tenait à conserver ses distances par rapport à Kasei, Dao et leurs séides. Elle préférait rester à Pavonis Est.

Nombre de partisans de Mars Libre se trouvaient là, eux aussi, sortant de leurs voitures dans les entrepôts abandonnés. Pavonis Est devenait le point de ralliement de groupes révolutionnaires de tout poil. Quelques jours après son arrivée, Ann s’aventura sous la tente au sol de régolite compacté et se dirigea vers l’un des plus grands hangars où se tenait une réunion de stratégie générale.

Réunion qui se déroula conformément à ses prévisions : Nadia menait les débats, et il était inutile d’essayer de lui parler pour le moment. Ann se cala sur une chaise, contre le mur du fond, et regarda discourir les autres. Ils ne voulaient pas reconnaître ce que Peter lui avait confié en privé : qu’il n’y avait pas moyen de déloger l’ATONU de l’ascenseur spatial. Plutôt que de l’admettre, ils allaient tourner et retourner le problème dans tous les sens, comme si ça pouvait le résoudre.

La réunion était déjà bien engagée lorsque Sax Russell vint s’asseoir à côté d’elle.

— Un ascenseur spatial, dit-il. Ça pourrait… servir.

Ann n’était pas à l’aise avec lui. Les services de sécurité de l’ATONU lui avaient endommagé le cerveau, elle le savait, et le traitement qu’on lui avait fait subir avait modifié sa personnalité. L’un dans l’autre, ça ne l’avait pas arrangé, au contraire. Il lui semblait plus bizarre que jamais : tantôt elle retrouvait le vieux Sax qu’elle avait toujours connu, qui lui faisait l’effet d’un frère ô combien ennemi, tantôt il lui semblait qu’un parfait étranger avait pris possession de son corps. Ces deux visions contradictoires se succédaient si vite qu’elles coexistaient parfois. Juste avant de la rejoindre, il avait échangé quelques mots avec Nadia et Art, et elle avait cru voir un inconnu, un vieillard dégingandé au regard perçant, qui s’exprimait par la voix de Sax, avec les mêmes idiomes, la même expression. Maintenant qu’il était assis à côté d’elle, elle voyait bien que son visage n’avait subi que des changements superficiels. Et pourtant, il avait beau lui paraître familier, l’étranger était maintenant en lui – car il y avait là un homme qui parlait sur un rythme saccadé, cahotique, et ce qu’il avait à dire, lorsqu’il y arrivait enfin, manquait souvent de cohérence.

— L’ascenseur est un… un système… de levage. Un… un outil !

— Pas si nous ne pouvons le contrôler, répondit Ann en articulant comme si elle faisait la leçon à un enfant.

— Contrôler… répéta Sax, puis il rumina l’idée, à croire qu’elle était nouvelle pour lui. Influence ? S’il suffit de le vouloir pour abattre l’ascenseur, alors n’importe qui…

Il laissa sa phrase en suspens et se perdit dans ses pensées.

— Alors quoi ? relança Ann.

— Alors n’importe qui peut le contrôler. Existence consensuelle. C’est évident ?

On aurait dit qu’il traduisait une langue étrangère. Ce n’était pas Sax. Ann ne put s’empêcher de secouer la tête et tenta doucement de lui expliquer. L’ascenseur était le vecteur des métanationales vers Mars. Il était entre les mains des métanats, et les révolutionnaires n’avaient aucun moyen d’en chasser leurs forces de police. C’était clair : la seule chose à faire, compte tenu des circonstances, était de le détruire. Avertir les gens, leur donner des instructions, et passer aux actes.

— Les pertes en vies humaines seraient minimes, et quand bien même, elles seraient à mettre sur le compte des gens assez stupides pour rester sur le câble ou à l’équateur.

Malheureusement, ces paroles parvinrent aux oreilles de Nadia, au milieu de la salle, et elle secoua la tête si violemment que ses courtes boucles grises voltigèrent comme une perruque de clown. Elle en voulait toujours à Ann pour Burroughs, sans raison, aussi est-ce d’un œil noir qu’Ann la vit approcher.

— Nous avons besoin de l’ascenseur, dit-elle sèchement. C’est notre moyen d’accès à la Terre autant que leur moyen d’accès à Mars.

— Mais nous n’avons aucun besoin d’accéder à la Terre, objecta Ann. En ce qui nous concerne, ce n’est pas une relation physique. Tu le vois bien, non ? Je n’ai jamais dit que nous devions renoncer à exercer une influence sur la Terre, je ne suis pas une isolationniste comme Kasei ou Coyote. Nous devons essayer de les influencer, je suis d’accord. Mais ce n’est pas un problème matériel, tu ne comprends pas ça ? C’est une question d’idées, de langage, d’émissaires peut-être. Une question d’échange d’informations. Enfin, à condition que tout aille bien. C’est quand ça devient un problème matériel, d’échange de ressources, d’émigration de masse ou de contrôle policier, que l’ascenseur est utile, et même nécessaire. Le détruire, c’est dire : « Nous traiterons avec vous selon nos termes à nous, et non les vôtres. »

C’était tellement évident. Mais Nadia secoua la tête, sans qu’Ann pût imaginer à quoi elle pensait.

Sax s’éclaircit la gorge et dit, du ton sur lequel on récite la table des éléments périodiques auquel ils étaient habitués :

— Si on peut l’abattre, alors, c’est comme si c’était fait.

Le vieux hibou clignait des yeux, tel un fantôme qui se serait soudain matérialisé à ses côtés, la voix du terraforming, l’ennemi qu’elle avait perdu de temps en temps – Saxifrage Russell en personne, égal à lui-même. Et que pouvait-elle faire sinon lui renvoyer les arguments qu’elle lui avait toujours opposés, en pure perte, consciente, au moment même où elle les prononçait, de leur inanité, et pourtant incapable de se retenir.

— Les gens agissent en fonction des faits, Sax. Les patrons des métanats, les Nations Unies, les gouvernements vont lever le nez, voir ce qui se passe et agir en conséquence. S’il n’y a plus de câble, ils n’auront tout simplement plus le temps ou les moyens de s’occuper de nous pendant un moment. Si le câble est encore là, alors ils voudront venir. Ils se diront que c’est possible. Et il y aura des gens pour clamer haut et fort qu’il faut essayer.

— Rien ne les empêchera de venir. Le câble permet seulement d’économiser de l’énergie.

— C’est cette économie qui autorise les transferts de masse.

Mais Sax était déjà ailleurs ; il était redevenu un étranger. Personne ne s’intéressait longtemps à elle. Nadia avait déjà embrayé sur d’autres sujets : le contrôle de l’orbite, l’instauration de sauf-conduits et ainsi de suite.

Sax l’étranger interrompit Nadia, qu’il n’avait d’ailleurs pas entendue :

— Nous avons promis… de les aider.

— En leur envoyant toujours plus de métaux ? coupa Ann. Est-ce vraiment indispensable ?

— Nous pourrions prendre… des gens. Ça pourrait servir à quelque chose.

Ann secoua la tête.

— Nous ne pourrions jamais en prendre suffisamment.

Il fronça les sourcils. Voyant qu’ils ne l’écoutaient plus, Nadia regagna la table. Sax et Ann retombèrent dans le silence.

Ils ne pouvaient pas s’empêcher de se chamailler. Ils étaient sans concession, incapables du moindre compromis, et ça ne les menait nulle part. Les mots n’avaient plus le même sens pour eux. D’ailleurs, c’est tout juste s’ils se parlaient encore. Il n’en avait pas toujours été ainsi. Il y a très longtemps, ils parlaient la même langue et se comprenaient. Mais c’était si vieux qu’elle ne savait même plus à quand ça remontait. Dans l’Antarctique ? Quelque part. Mais pas sur Mars.

— Tu sais, reprit Sax sur le ton de la conversation (un ton qui ressemblait au Sax qu’elle ne connaissait pas, et d’une façon encore différente), ce n’est pas la milice rouge qui a obligé l’Autorité Transitoire à évacuer Burroughs et le reste de la planète. Si les guérilleros avaient été seuls en jeu à ce moment-là, les Terriens se seraient retournés contre nous et ils auraient bien pu en sortir victorieux. Mais ces manifestations sous les tentes ont démontré qu’ils s’étaient mis à peu près tout le monde à dos sur la planète. C’est ce que les gouvernements redoutent le plus : les mouvements de masse. Des centaines de milliers de gens défilant dans les rues pour rejeter le système. C’est à ça que pense Nirgal quand il dit que le pouvoir politique naît du regard des gens et non du canon des fusils.

— Et alors ? renvoya Ann.

Sax balaya d’un geste les gens qui débattaient toujours dans l’entrepôt.

— Ils sont tous Verts, répondit-il en la regardant comme un oiseau.

Ann se leva, quitta la réunion et sortit dans les rues étrangement calmes de Pavonis Est. Des groupes de miliciens montaient la garde, surveillant plus particulièrement la direction du sud, de Sheffield et du terminal du câble. De jeunes indigènes heureux et pleins d’espoir. À un coin de rue, un groupe était engagé dans une discussion animée. Au moment où Ann passait devant eux, une jeune femme, le visage embrasé, s’écria avec exaltation : « On ne peut pas toujours faire ce qu’on veut ! »

Ann s’éloigna, plus mal à l’aise à chaque pas, sans trop savoir pourquoi. C’est comme ça que les gens changent, par petits sauts quantiques, quand ils sont frappés par des événements extérieurs – sans but, sans motif. Quelqu’un dit : « Le regard des gens », la phrase rencontre soudain une image, une figure passionnée, puis une autre phrase : « On ne peut pas toujours faire ce qu’on veut ! » Et voilà comment elle s’était rendu compte (oh, le regard de cette jeune femme !) qu’ils ne débattaient pas seulement du destin du câble. La question n’était pas simplement : « Faut-il couper le câble ? », mais : « Comment décidons-nous des choses ? » C’était la question critique, postrévolutionnaire, peut-être plus cruciale que n’importe quel problème isolé, le sort du câble y compris. Jusque-là, dans l’underground, la plupart des gens agissaient en fonction du principe : « Si nous ne sommes pas d’accord avec vous, nous vous combattrons. » C’est avant tout cette attitude qui avait attiré les gens dans la clandestinité, Ann la première. Et une fois qu’on y avait pris goût, il était difficile d’y renoncer. Dans le fond, ils venaient de prouver que ça marchait. Et il était tentant de continuer dans la même voie ; c’est un peu ce qu’elle ressentait elle-même.

Mais le pouvoir politique… Dire qu’il naissait du regard des gens… On pouvait toujours se battre, mais si les gens ne vous suivaient pas…

Ann y réfléchissait encore tout en regagnant Sheffield. Elle avait décidé de couper court à la comédie de la réunion de l’après-midi à Pavonis Est. Elle voulait jeter un coup d’œil là où ça se passait.

Elle s’étonna de voir combien la vie quotidienne semblait avoir peu changé pour les gens dans la plus peuplée des villes sous tente. Ils allaient toujours au travail, mangeaient au restaurant, bavardaient assis sur les pelouses des parcs, se réunissaient dans les lieux publics. Les boutiques, les restaurants étaient pleins. La plupart des affaires de Sheffield appartenaient aux métanats, et les gens lisaient sur les écrans d’interminables éditoriaux sur ce qu’il leur fallait faire, sur ce qu’allaient devenir les nouvelles relations entre les employés et leurs anciens propriétaires, les endroits où ils devraient acheter leurs matières premières ou vendre leurs produits, à quels règlements ils devraient obéir, quelles taxes ils devraient payer. Tout ça était très compliqué, comme le montraient les débats aux infos du soir sur les écrans et les réseaux de poignet.

Au marché des denrées alimentaires dressé sur la plaza, néanmoins, la situation était plus calme. La nourriture était déjà pour l’essentiel cultivée et distribuée par les coops. Les réseaux agricoles n’étaient pas touchés, les serres de Pavonis continuaient à produire, et les choses se passaient plus ou moins comme d’habitude ; les marchandises se réglaient avec des dollars ATONU ou des crédits. À deux reprises seulement, Ann vit des vendeurs au ventre ceint d’un tablier avoir une prise de bec avec leurs clients sur un point ou un autre de politique gouvernementale. Alors qu’Ann prêtait l’oreille à une de ces discussions, d’ailleurs étrangement semblable à celles qui opposaient les chefs de Pavonis Est, les protagonistes s’arrêtèrent net et la regardèrent. On l’avait reconnue. Le marchand de légumes dit tout haut :

— Si vous les Rouges leur fichiez un peu la paix, ils débarrasseraient le plancher !

— Ça va, lança quelqu’un. Ce n’est pas sa faute.

C’est bien vrai, se dit Ann en s’éloignant.

Un groupe de personnes attendaient le tram. Les transports publics circulaient toujours, parés pour l’autonomie. La tente elle-même fonctionnait, ce qui n’allait pas de soi, même si manifestement tout le monde pensait que c’était automatique. Mais les opérateurs de tentes savaient ce qu’ils avaient à faire. Ils extrayaient leurs matières premières eux-mêmes, essentiellement à partir de l’air. Les capteurs solaires et les réacteurs nucléaires leur fournissaient toute l’énergie dont ils avaient besoin. Les tentes étaient matériellement fragiles, mais si on les laissait tranquilles, elles pourraient très bien devenir politiquement autonomes. Rien ne justifiait qu’on les possède, qu’elles soient détenues par qui que ce soit.

Les nécessités vitales étaient donc satisfaites. La vie continuait, à peine perturbée par la révolution.

Telle était du moins la première impression qu’on avait en passant. Mais, dans la ville, il y avait aussi des groupes armés, de jeunes indigènes plantés au coin des rues par trois, quatre ou cinq, des milices révolutionnaires entourant des lance-missiles et des systèmes de détection à distance. Rouges ou Verts, quelle importance ? Mais c’étaient très probablement des Verts. Les passants se contentaient de leur jeter un coup d’œil, ou s’arrêtaient pour discuter et leur demander ce qu’ils faisaient. Nous surveillons le Socle, répondaient-ils. Pourtant, Ann voyait bien qu’ils faisaient aussi la police. Une partie du décor, acceptée, supportée. Les gens les regardaient bavarder en souriant. C’était leur police, des Martiens comme eux, ils étaient là pour les protéger, pour assurer le maintien de l’ordre dans Sheffield. Les gens voulaient qu’ils restent, c’était évident. Dans le cas contraire, tout individu qui se serait approché aurait constitué une menace, tout regard réprobateur aurait été ressenti comme une agression ; ce qui aurait fini par les obliger à choisir des coins plus tranquilles. Les yeux des gens, leur regard collectif, voilà ce qui menait le monde.

Ann passa les jours suivants à ruminer. En particulier après avoir pris un train qui faisait le tour du cratère dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, vers le nord. Kasei, Dao et le Kakaze occupaient des appartements dans la petite cité sous tente de Lastflow. Apparemment, ils avaient délogé par la force des résidents non combattants qui l’avaient très mal pris, avaient naturellement rallié Sheffield, exigé d’être rétablis dans leur foyer, et raconté à Peter et aux autres chefs verts que les Rouges avaient positionné des lance-missiles tractés par des camions sur la lèvre nord du cratère, les engins étant braqués sur Sheffield et, plus précisément, sur l’ascenseur.

C’est ainsi qu’Ann entra dans la petite gare de Lastflow de fort méchante humeur, furieuse de l’arrogance des gens du Kakaze, aussi stupide à sa façon que celle des Verts. Ils avaient bien joué pendant la campagne de Burroughs, saisissant ostensiblement la digue en guise d’avertissement public, puis prenant sur eux de la faire sauter après que toutes les autres factions révolutionnaires se furent rassemblées sur les hauteurs, au sud, prêtes à venir au secours de la population civile pendant que les forces de sécurité des métanats battaient en retraite. Les Kakaze avaient vu ce qu’il fallait faire et avaient agi dans ce sens, faisant l’économie d’un débat dans lequel ils se seraient enlisés. Sans leur résolution, tout le monde serait encore massé autour de Burroughs, et les métanats auraient sans aucun doute organisé un corps expéditionnaire terrien pour faire sauter le blocus. Le coup avait été mené de main de maître.

Mais il semblait maintenant que le succès leur était monté à la tête.

Lastflow portait le nom de la dépression qu’elle occupait, une coulée de lave en forme d’éventail qui dévalait le flanc nord-est de la montagne sur plus de cent kilomètres. C’était la seule imperfection sur ce qui était, en dehors de ça, un cône, un sommet et une caldeira parfaitement circulaires. Elle avait de toute évidence vu le jour très tard dans l’histoire éruptive du volcan. Du fond de la dépression, on ne voyait plus le sommet et on aurait aussi bien pu se croire dans une vallée de faible profondeur, avec une visibilité très réduite dans toutes les directions, jusqu’à ce qu’on s’avance à la limite du bord. On voyait alors l’immense cylindre de la caldeira qui plongeait verticalement dans le cœur de la planète et, du côté opposé, la ligne de crête de Sheffield, pareille à un petit Manhattan à une quarantaine de kilomètres de là.

L’absence de perspective expliquait peut-être que la dépression ait été l’un des derniers secteurs de la lèvre du volcan à avoir été mis en valeur. Il était à présent couvert par une tente de belle taille, de six kilomètres de diamètre et d’une centaine de mètres de hauteur, solidement renforcée comme il se devait à cet endroit. La colonie était surtout peuplée par des gens employés dans les multiples industries du cratère. Mais le quartier situé juste au bord était maintenant occupé par les militants du Kakaze et derrière la tente était garée une flotte de gros véhicules, sans doute ceux qui avaient déclenché les rumeurs sur les lance-missiles.

Tout en emmenant Ann au restaurant dont Kasei avait fait son quartier général, ses guides lui confirmèrent que c’était de cela qu’il s’agissait : les patrouilleurs étaient munis de lance-missiles et ils étaient prêts à rayer de la carte de Mars le dernier bastion de l’ATONU. Manifestement, cela les rendait heureux, tout comme ils étaient heureux de la voir, de pouvoir lui faire visiter leurs installations et de lui raconter tout ça. Ils formaient un groupe hétérogène – surtout des indigènes, mais aussi d’anciens et de nouveaux immigrants de toutes les origines ethniques. Parmi eux, Ann reconnut quelques visages : Etsu Okakura, al-Khan, Yussuf. De jeunes indigènes qu’elle ne connaissait pas les arrêtèrent à la porte du restaurant pour lui serrer la main avec de grands sourires enthousiastes qui découvraient des canines de pierre sombre. Le Kakaze… Force lui était de reconnaître que c’était l’aile des Rouges pour laquelle elle avait le moins de sympathie. D’ex-Terriens en colère, ou de jeunes indigènes nés sous les tentes, aux yeux brillants à l’idée de la chance qu’ils avaient de la rencontrer, de lui parler du kami, de la nécessité de pureté, de la valeur intrinsèque de la pierre, des droits de la planète et tout ce qui s’ensuit. En bref, des fanatiques. Elle leur serra la main avec force hochements de tête, en essayant de masquer son embarras.

Dans le restaurant, Kasei et Dao buvaient de la bière noire, assis le long de la vitre. Quand Ann fit son entrée, les gestes se figèrent et il fallut un moment pour que les gens se présentent, pour que Kasei et Dao l’accueillent avec de grandes accolades, que les repas et les conversations reprennent. Ils lui firent apporter quelque chose de la cuisine. Les employés du restaurant vinrent la saluer ; ils étaient aussi du Kakaze. Ann attendit avec impatience, un peu gênée, qu’ils retournent à leur tâche et que chacun regagne sa table. Ils étaient ses enfants spirituels, disaient toujours les médias, elle était la première Rouge. Mais, en vérité, ils la mettaient très mal à l’aise.

Kasei, tout aussi exalté qu’au commencement de la révolution, annonça :

— Nous allons abattre le câble d’ici à peu près une semaine.

— Ah bon ! fit Ann. Et pourquoi attendre si longtemps ?

Son sarcasme échappa à Dao.

— Il faut le temps de prévenir les gens, répondit-il. Pour qu’ils aient le temps d’évacuer l’équateur.

Cet homme d’ordinaire sombre et taciturne était aujourd’hui aussi remonté que Kasei.

— Et ceux du câble aussi ?

— Si ça leur dit. Mais même s’ils l’évacuaient et nous le rendaient, nous le ferions tomber.

— Comment comptez-vous vous y prendre ? Vous avez vraiment des lance-missiles, là-bas ?

— Oui. Mais c’est juste pour le cas où ils descendraient et tenteraient de reprendre Sheffield. Le câble, ce n’est pas à la base qu’il faut le couper.

— Les fusées de guidage pourraient remédier à la rupture au pied, expliqua Kasei. Difficile de dire ce qui se passerait au juste. Mais en le sectionnant juste au-dessus du point aréosynchrone, nous comptons réduire au minimum les dégâts à l’équateur et empêcher New Clarke de s’envoler aussi vite que la première fois. Nous voulons minimiser l’aspect dramatique de l’événement afin d’éviter les martyrs dans la mesure du possible. Juste démolir les installations, vous comprenez. Comme n’importe quel bâtiment désaffecté.

— Oui, répondit Ann, à la fois soulagée par cette manifestation de bon sens et décontenancée de voir ses idées exprimées par quelqu’un d’autre, puis elle mit le doigt sur son principal sujet d’inquiétude : Et les autres, les Verts ? Que se passera-t-il s’ils ne sont pas d’accord ?

— Ils seront d’accord, coupa Dao.

— Ils ne voudront jamais ! objecta sèchement Ann.

Dao secoua la tête.

— J’ai parlé avec Jackie. Il se pourrait que certains Verts y soient vraiment opposés, mais son groupe dit ça pour la galerie, de façon à se donner une image modérée vis-à-vis de la Terre et à mettre les idées dangereuses sur le dos de radicaux incontrôlés.

— Sur notre dos, précisa Ann.

Ils hochèrent la tête avec ensemble.

— Comme pour Burroughs, acquiesça Kasei avec un sourire.

Ann réfléchit. C’était vrai, il n’y avait pas de doute.

— Et si certains d’entre eux sont vraiment contre ? J’en ai parlé avec quelques-uns et ce n’était pas de la propagande. Ils étaient sincères.

— Hum, hum, fit lentement Kasei.

Ils la regardaient fixement, Dao et lui.

— Vous le ferez quand même, dit-elle enfin.

Ils la dévisageaient toujours. Elle comprit soudain qu’ils ne lui obéiraient pas plus que des gamins à une grand-mère sénile. Ils se moquaient pas mal de ce qu’elle pouvait bien raconter. Ils se demandaient juste comment l’utiliser au mieux.

— Il le faut, reprit Kasei. C’est dans l’intérêt de Mars. Pas seulement des Rouges ; dans notre intérêt à tous. Nous avons besoin de prendre du recul par rapport à la Terre, et la gravité rétablit bien cette distance. Sans elle, nous serons tous engloutis dans le maelström.

C’était l’argument d’Ann, c’était exactement ce qu’elle avait dit à la réunion, à Pavonis Est.

— Et s’ils tentent de vous en empêcher ?

— Je doute qu’ils en aient les moyens, répondit Kasei.

— Et s’ils essaient quand même ?

Les deux hommes échangèrent un regard. Dao haussa les épaules.

Et voilà, se dit Ann en les observant. Ils sont prêts à déclencher une guerre civile.

Les gens gravissaient toujours les pentes de Pavonis, s’entassaient au sommet, affluant à Sheffield, à Pavonis Est, à Lastflow et dans les autres tentes du tour du cratère. Parmi les nouveaux arrivants se trouvaient Michel, Spencer, Vlad, Marina et Ursula, Mikhail et toute une brigade de bogdanovistes, Coyote tout seul, un groupe de Praxis, un train complet de Suisses, des caravanes de patrouilleurs pleins d’Arabes, soufis et autres, et des indigènes venus de toutes les villes et colonies martiennes. Personne ne voulait rater la finale. Sur toute la planète, les indigènes avaient affirmé leur contrôle ; des équipes locales faisaient marcher les usines énergétiques, en coopération avec Séparation de l’Atmosphère. Il y avait bien quelques petites poches de résistance métanat, évidemment, et quelques Kakaze qui réduisaient systématiquement à néant les projets de terraforming. Mais il était clair qu’une partie importante de la suite du programme allait se jouer à Pavonis : soit la dernière manche de la révolution, ou, comme Ann commençait à le craindre, les prémices d’une guerre civile. À moins que ce ne soit les deux. Ce ne serait pas la première fois.

Elle allait donc aux réunions, dormait mal la nuit, d’un sommeil agité, et somnolait entre deux séances. Les meetings se brouillaient dans son esprit : que des chicanes, et aucun intérêt. Elle commençait à être fatiguée, et ces nuits passées à dormir en pointillé n’arrangeaient pas les choses. Elle avait tout de même près de cent cinquante ans, maintenant. Elle n’avait pas suivi le traitement gérontologique depuis vingt-cinq ans ; elle se sentait usée et elle n’arrivait pas à reprendre le dessus. Aussi regardait-elle avec une indifférence croissante tous ces gens s’étriper sans pour autant régler les problèmes. La Terre était toujours plongée dans le plus grand désarroi. L’inondation provoquée par la fonte des glaces de l’Antarctique avait bien joué le rôle de déclencheur que le général Sax attendait. Lequel Sax n’éprouvait aucun remords à l’idée de profiter des malheurs de la Terre, Ann le voyait bien. Pas une pensée pour les innombrables morts que l’inondation avait provoquées là-bas. Elle lisait en lui à livre ouvert : à quoi bon se morfondre pour ça ? L’inondation était un accident, une catastrophe géologique du même acabit qu’une ère glaciaire ou la chute d’un météore. Même si on en retirait un avantage personnel, il n’y avait pas de quoi culpabiliser. C’était une perte de temps. Mieux valait tirer tout le parti possible du chaos et du désordre, et ne pas s’en faire. C’était ce qu’elle lisait sur le visage de Sax alors qu’ils discutaient de la conduite à adopter vis-à-vis de la Terre. Envoyons une délégation, suggéra-t-il. Une mission diplomatique, quelque chose de palpable, quelque chose qui rapproche. Incohérent en apparence, mais elle le connaissait comme si elle l’avait fait, son vieil ennemi ! Et Sax – le vieux Sax, du moins – était tout ce qu’il y a de plus rationnel, donc prévisible. Plus facile à percer que les jeunes fanatiques du Kakaze, quand elle y réfléchissait.

Mais on ne pouvait le rencontrer que sur son propre terrain, lui parler avec ses termes à lui. Alors elle s’asseyait en face de lui, dans les réunions, et elle essayait de se concentrer, même quand sa cervelle semblait se fossiliser, se pétrifier. Les arguments tournaient en rond : que faire sur Pavonis ? Pavonis Mons, la montagne du Paon. Qui monterait sur le trône du Paon ? Il y avait des shahs potentiels partout : Peter, Nirgal, Jackie, Zeyk, Kasei, Maya, Nadia, Mikhail, Ariadne, Hiroko l’invisible…

Quelqu’un suggéra qu’ils reprennent les canevas de la conférence de Dorsa Brevia. C’était bien joli, mais sans Hiroko, ils n’avaient plus de pivot moral. C’était, de toute l’histoire martienne, la seule personne en dehors de John Boone que tout le monde respectait. Mais Hiroko et John avaient disparu, de même qu’Arkady et Frank, qui lui aurait été bien utile, à présent, s’il avait pris son parti, ce qu’il n’aurait pas fait. Ils s’en étaient tous allés, les laissant en proie à l’anarchie. C’était drôle qu’autour de cette table pleine de monde les absents soient plus visibles que les présents. Hiroko, par exemple ; les gens prononçaient souvent son nom. Elle était là, quelque part, dans un coin perdu, ça ne faisait aucun doute ; elle les avait abandonnés, comme d’habitude, au moment où ils avaient le plus besoin d’elle. Les chassant du nid en leur pissant dessus.

C’était drôle aussi de voir que Kasei, le fils de John et d’Hiroko, le seul enfant de leurs héros disparus, était le plus radical des leaders représentés ici. Un homme inquiétant même s’il était de son côté. Il était assis là, secouant sa tête grise à ce que disait Art, les lèvres retroussées par un petit sourire. Il ne ressemblait pas du tout ni à John ni à Hiroko – enfin, il avait un peu de l’arrogance d’Hiroko, un peu de la simplicité de John. Le plus mauvais des deux côtés. Et pourtant, il incarnait une forme de pouvoir ; il agissait à sa guise et quantité de gens le suivaient. Mais il n’était pas comme ses parents.

Et Peter, assis deux sièges plus loin, qui n’était ni comme elle ni comme Simon. On se demandait parfois à quoi rimaient les liens du sang. À rien, manifestement. Et pourtant, ça lui crevait le cœur d’entendre Peter parler, contredire Kasei et réfuter tous les arguments des Rouges, établir le dossier d’accusation d’une sorte de collaborationnisme interplanétaire sans jamais, au cours d’aucune de ces réunions, s’adresser à elle ou seulement croiser son regard. Peut-être faisait-il ça par une sorte de courtoisie – je ne veux pas discuter avec toi en public. Mais ça ressemblait à un affront – je ne discute pas avec toi parce que tu comptes pour du beurre.

Il prônait la préservation du câble et approuvait Art au sujet du document de Dorsa Brevia, évidemment, étant donné la majorité verte qui prévalait alors, et encore maintenant, d’ailleurs. Utiliser Dorsa Brevia comme guide revenait à assurer le maintien du câble. Et la présence de l’ATONU. À vrai dire, certains autour de Peter parlaient de « semi-autonomie » par rapport à la Terre et non plus d’indépendance, et Peter les suivait sur ce terrain. Elle en était malade. Et tout ça sans la regarder. Il lui rappelait un peu Simon, pour ça. Une sorte de silence. Ça la mettait en rage.

— Je ne vois pas l’intérêt de faire des projets à long terme tant que nous n’aurons pas résolu le problème du câble, dit-elle, lui coupant la parole et s’attirant un regard noir, comme si elle avait rompu un accord tacite.

Mais il n’y avait pas eu d’accord, et pourquoi ne s’affronteraient-ils pas, puisqu’il n’y avait plus de vraie relation entre eux, rien que de la biologie ?

Art répliqua que l’ONU se disait prête à accorder la semi-autonomie à Mars, tant que Mars resterait en « contact étroit » avec la Terre et lui apporterait une aide active durant cette période de crise. Nadia dit qu’elle était en communication avec Derek Hastings, qui était sur New Clarke. Il est vrai qu’Hastings avait abandonné Burroughs en renonçant au bain de sang, et elle affirmait qu’il était prêt au compromis. Ce qui était sûr, c’est qu’il ne se préparait pas une retraite facile, dans un agréable lieu de villégiature, car en dépit de toutes les actions d’urgence, la Terre était maintenant la proie de la famine, des épidémies et du pillage. Tout compte fait, c’était la rupture du pacte social, qui était si fragile. Ça pouvait arriver ici aussi ; elle devait se souvenir de cette fragilité quand elle s’énervait, comme en ce moment, au point de se mordre la langue pour ne pas dire à Kasei et Dao de cesser ces palabres une fois pour toutes et de tirer. Si elle faisait ça, c’est très probablement ce qui arriverait. En parcourant du regard les visages angoissés, furieux, malheureux qui entouraient la table, elle fut tout à coup envahie par le sentiment étrange de son propre pouvoir. Elle pouvait faire pencher les plateaux de la balance ; elle pouvait renverser la table.

Les intervenants disposaient de cinq minutes chacun pour exposer leur point de vue. Ann n’aurait pas cru qu’il y en aurait autant pour demander la suppression du câble, et pas seulement des Rouges, des représentants de cultures ou de mouvements qui se sentaient surtout menacés par l’ordre métanat ou par l’émigration de masse en provenance de la Terre : les Bédouins, les Polynésiens, les gens de Dorsa Brevia, certains des indigènes les plus futés. Et pourtant, ils étaient minoritaires. Pas de beaucoup, mais minoritaires quand même. L’isolationnisme contre l’interactivité ; encore une ligne de fracture à ajouter à toutes celles qui déchiraient le mouvement d’indépendance martienne.

Jackie Boone se leva et plaida pendant un quart d’heure pour le maintien du câble, menaçant tous ceux qui voulaient sa disparition d’expulsion de la société martienne. C’était un numéro lamentable, mais populaire, et après cela, Peter parla dans le même sens, d’une façon juste un tout petit peu plus subtile. Ann était tellement furieuse qu’aussitôt après qu’il se fut rassis elle se leva afin de faire valoir ses arguments en faveur de la suppression du câble. Ce qui lui valut un autre regard incendiaire de Peter, mais c’est à peine si elle s’en rendit compte. En proie à une colère aveugle, elle parla, oubliant le délai des cinq minutes. Personne ne tenta de lui couper la parole, et elle poursuivit, sans savoir ce qu’elle allait dire, oubliant ce qu’elle venait de dire. Peut-être son subconscient avait-il minutieusement organisé sa plaidoirie – c’était à espérer –, en tout cas, pendant que les mots sortaient de sa bouche, une partie d’elle-même pensait qu’elle se contentait peut-être de bredouiller ou de répéter le mot Mars, Mars, Mars, et que l’auditoire se moquait d’elle ; ou bien qu’il la comprenait dans un moment de grâce miraculeuse, de glossolalie, des flammes invisibles jaillissant de leur tête comme des coiffes de joyaux – et, de fait, leurs cheveux faisaient à Ann l’effet de copeaux de métal, les crânes chauves des vieillards lui semblaient être des blocs de jade dans lesquels toutes les langues vivantes et mortes auraient été comprises sans distinction. L’espace d’un moment, ils lui parurent tous pris ensemble, avec elle, dans une épiphanie de Mars la Rouge, libérés de la Terre, vivant sur la planète primitive qui avait été et pourrait être encore.

Elle se rassit. Cette fois, ce ne fut pas Sax qui se leva pour la contrer, comme il l’avait si souvent fait. En fait, il la regardait en louchant de concentration, la bouche entrouverte dans une expression stupéfaite qu’elle eût été bien en peine d’interpréter. Ils se regardèrent un instant, les yeux dans les yeux ; mais ce qu’il pouvait bien penser, elle n’en avait pas idée. Elle savait seulement qu’elle avait enfin réussi à attirer son attention.

C’est Nadia qui révoqua tous ses arguments, Nadia sa sœur, qui argumenta lentement, calmement, en faveur de l’interaction avec la Terre et de leur intervention dans la situation terrienne. Elle parla de la nécessité de compromis, d’engagement, d’influence, de transformation. C’était profondément contradictoire, se dit Ann. Parce qu’ils étaient faibles, Nadia disait qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’agresser, et qu’ils devaient donc changer toute la réalité sociale de la Terre.

— Mais comment ? s’écria Ann. Quand on n’a pas de point d’appui, on ne peut pas soulever le monde. Sans point d’appui, pas de levier, pas de force…

— Il ne s’agit pas seulement de la Terre, répondit Nadia. Il y aura d’autres colonies dans le système solaire : Mercure, la Lune, les grandes lunes extérieures, les astéroïdes. Nous devons en faire partie. En tant que colonie originale, nous sommes le chef naturel. Un puits gravitique sans pont pour le franchir ne serait qu’un obstacle à tout ça – une réduction de notre marge de manœuvre, de notre pouvoir.

— Tu parles d’un progrès ! répliqua amèrement Ann. Songe un peu à ce qu’Arkady aurait répondu à ça. Écoute ! Nous tenons enfin l’occasion de bâtir quelque chose de différent. C’était tout le problème. Nous avons encore cette possibilité. Tout ce qui a une chance d’augmenter la zone dans laquelle nous pourrons créer une nouvelle société est une bonne chose. Tout ce qui risque de réduire notre espace vital, une mauvaise. Pense à ça !

Peut-être y pensaient-ils. Mais ça ne changeait rien. Toutes sortes d’éléments sur Terre exposaient leurs arguments en faveur du câble – des arguments, des menaces, des traités. Ils avaient besoin d’aide, là-bas. De toute l’aide qu’on pouvait leur apporter. Art Randolph défendait énergiquement le maintien du câble pour le compte de Praxis, qui faisait à Ann l’impression d’être en passe de devenir la prochaine autorité transitoire, le métanationalisme dans sa dernière manifestation ou son dernier avatar.

Les indigènes étaient peu à peu conquis par eux, intrigués par la perspective de « conquérir la Terre », inconscients de l’impossibilité de la tâche, incapables d’imaginer l’immensité et l’immobilisme de la Terre. On pouvait leur en parler encore et sans cesse, ils ne pourraient jamais s’en faire une idée.

Puis vint le moment de voter, pour la forme. Il fut décidé que ce serait un vote par représentation, une voix pour chacun des groupes signataires du document de Dorsa Brevia, une voix aussi pour tous les groupes concernés qui avaient vu le jour depuis – les nouvelles colonies dans l’outback, les nouveaux partis politiques, les associations, les laboratoires, les compagnies, les groupes de guérilla, les groupuscules rouges. Une âme naïve et généreuse proposa une voix pour les Cent Premiers, et tout le monde éclata de rire à l’idée que les Cent Premiers puissent voter de la même façon sur quelque sujet que ce soit. L’âme généreuse, une jeune femme de Dorsa Brevia, suggéra alors que chacun des Cent Premiers ait une voix, mais ce fut refusé comme risquant de mettre en péril l’emprise fragile qu’ils avaient sur le gouvernement représentatif. Ça n’aurait rien changé, de toute façon.

C’est ainsi qu’il fut décidé de laisser l’ascenseur spatial où il était pour le moment, c’est-à-dire aux mains de l’ATONU, et le Socle avec. C’était comme si le roi Canute avait décrété que la marée était légale, en fin de compte, mais ça ne fit rire personne, sauf Ann. Les autres Rouges étaient furieux. La propriété du Socle faisait toujours l’objet de vives contestations, protesta hautement Dao, les quartiers limitrophes étaient vulnérables et pouvaient être pris, il n’y avait pas de raison de battre en retraite comme ça, ils se contentaient de balayer le problème sous le tapis parce qu’il était ardu, et ainsi de suite. Mais la majorité s’était déclarée en faveur du câble. Il resterait.

Ann fut prise de l’envie, toujours la même, de ficher le camp. Les tentes et les trains, les gens, le faux air de petit Manhattan de Sheffield contre la lèvre sud du cratère, le sommet de basalte déchiqueté, aplati et pavé… Une piste faisait tout le tour du cratère, mais le côté ouest de la caldeira était pratiquement inhabité. Ann prit l’un des plus petits patrouilleurs des Rouges et fit le tour du cratère dans le sens trigonométrique, juste à l’intérieur de la piste, jusqu’à ce qu’elle arrive à une petite station météo. Elle gara le patrouilleur, franchit le sas et sortit, toute raide dans un walker qui ressemblait beaucoup à ceux dans lesquels ils effectuaient leurs sorties au cours des premières années.

Elle était à un ou deux kilomètres de la cheminée. Elle marcha lentement vers l’est et le bord du cratère. Elle dut trébucher une ou deux fois avant de commencer à faire attention. La vieille lave, sur l’étendue plate de la large lèvre, était lisse et noire à certains endroits, plus claire et plus accidentée à d’autres. Le temps qu’elle arrive au bord, elle avait retrouvé le trot martien. Elle effectuait une sorte de ballet qu’elle pouvait soutenir toute la journée, en osmose avec toutes les bosses, toutes les fissures qui se présentaient sous ses pieds. Et c’était une bonne chose, parce que, près du bord, le sol s’effondrait en une série de marches étroites, incurvées, certaines d’un pied de haut, d’autres plus hautes qu’elle-même. Et cette impression toujours plus forte du vide au-dessus d’elle, alors que le côté opposé de la caldeira et le reste du grand cercle devenaient visibles. Elle se retrouva sur la dernière marche, un banc large d’environ cinq mètres, pas plus, à la paroi arrière incurvée à hauteur d’épaule. En dessous d’elle plongeait le gouffre rond de Pavonis.

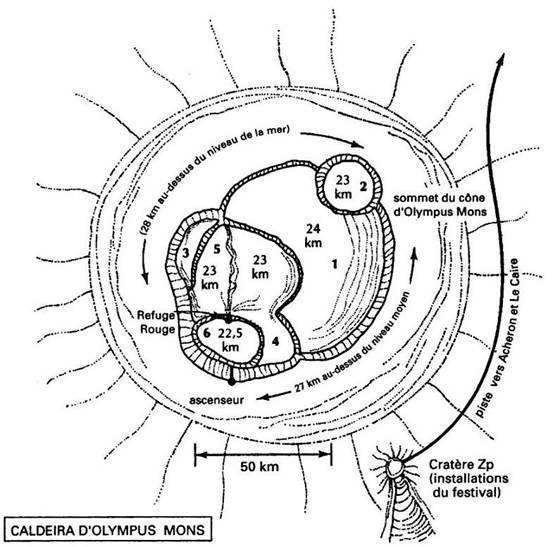

Cette caldeira était l’une des merveilles géologiques du système solaire, un trou de quarante-cinq kilomètres de large et de cinq bons kilomètres de profondeur, d’une régularité en tout point remarquable : un tube au fond plat, aux parois presque verticales, un cylindre parfait d’espace, découpé dans le volcan comme une carotte de forage. Aucune des trois autres grandes caldeiras n’approchait, même de loin, cette pureté de forme ; Ascraeus et Olympus étaient des palimpsestes compliqués d’anneaux qui se recoupaient ; la caldeira très large et peu profonde d’Arsia était vaguement circulaire, mais déchiquetée dans tous les sens. Seule Pavonis était un cylindre régulier ; un idéal platonique de caldeira volcanique.

Évidemment, du merveilleux point de vue qui était à présent le sien, la stratification horizontale des parois intérieures révélait beaucoup de détails irréguliers, de bandes couleur rouille ou chocolat, noires ou ambrées, indiquant des variations dans la composition des dépôts de lave. Par ailleurs, certaines bandes étaient plus dures que celles du dessus et du dessous, de sorte qu’un grand nombre de balcons arqués bordaient la paroi à différents niveaux – des bancs isolés, incurvés, perchés sur le côté de l’immense gorge rocheuse, qu’on n’avait presque jamais explorée. Et le sol si plat. La substance du réservoir magmatique du volcan, situé à 160 kilomètres environ sous la montagne, devait être d’une consistance inhabituelle pour retomber chaque fois au même endroit. Ann se demanda si on savait pourquoi, si le réservoir magmatique était plus jeune ou plus petit que celui des autres grands volcans, si la lave était plus homogène… Il était probable qu’on avait étudié le phénomène ; elle allait s’en assurer en consultant son bloc-poignet. Elle composa le code du Journal d’études aréologiques, tapota Pavonis : « Preuve d’activité volcanique strombolienne dans les roches clastiques de Tharsis ouest. » « Les crêtes radiales dans la caldeira et les grabens concentriques à l’extérieur de l’anneau de la lèvre suggèrent un affaissement tardif du sommet. » Elle venait justement de traverser quelques-uns de ces grabens. « Calcul du rejet des substances volatiles juvéniles dans l’atmosphère par datation radiométrique des mafics de Lastflow. »

Elle éteignit son bloc. Il y avait des années qu’elle ne se tenait plus au courant des dernières découvertes aréologiques. La simple lecture de ces données lui avait pris beaucoup plus de temps qu’autrefois. Et puis, bien sûr, l’aréologie avait été tellement compromise par les projets de terraforming… Les savants qui travaillaient pour les métanats, obnubilés par l’exploration et l’évaluation des ressources, avaient trouvé trace d’antiques océans, d’une atmosphère primitive, chaude et humide, peut-être même d’une ancienne vie. De leur côté, les chercheurs rouges radicaux les avaient mis en garde contre les possibilités de recrudescence d’activité sismique, de glissement de terrain, d’épuisement rapide des ressources, et même contre la disparition du dernier échantillon de surface placé dans ses conditions originelles. Les tensions politiques avaient biaisé presque tout ce qui avait été écrit sur Mars au cours des cent dernières années. Le Journal était, à sa connaissance, le seul à publier des articles qui se bornaient à la description de l’aréologie au sens strict du terme, se concentrant sur ce qui était arrivé au cours des cinq milliards d’années d’isolement. C’était l’unique publication qu’Ann lisait encore, ou du moins à laquelle elle jetait un coup d’œil, parcourant le sommaire, certains résumés et l’éditorial. Une ou deux fois, elle avait même envoyé une lettre concernant un point de détail, qu’ils avaient reproduite sans en faire toute une histoire. Le Journal, édité par l’université de Sabishii, était scruté à la loupe par des aréologistes ayant le même point de vue. Les articles étaient rigoureux, bien documentés, et échappaient à toute doctrine idéologique. C’était de la science simplement. Les éditoriaux du Journal défendaient ce qu’il fallait bien appeler une position rouge, mais très modérée, dans la mesure où ils prônaient la préservation du paysage primitif de sorte qu’on puisse mener des études sans avoir à régler des problèmes de contamination de masse. C’était la position d’Ann depuis le début, et c’était encore ainsi qu’elle se sentait le plus à l’aise. Elle n’avait évolué de cette attitude scientifique à l’activisme politique que poussée par les circonstances. On aurait pu en dire autant de beaucoup d’aréologistes qui soutenaient maintenant les Rouges. C’est là qu’étaient ses pareils, les gens qu’elle comprenait, ceux avec qui elle était en harmonie.

Mais ils n’étaient pas nombreux. Elle aurait presque pu les citer un par un. C’étaient plus ou moins les collaborateurs du Journal. Les autres Rouges, le Kakaze et les radicaux divers, défendaient plutôt une sorte de vision métaphysique. C’étaient des fanatiques religieux, l’équivalent des Verts d’Hiroko, des membres d’une secte d’adorateurs des pierres. Ann n’avait pas grand-chose en commun avec eux, si on s’en tenait à cet aspect-là. Le Rouge auquel ils adhéraient procédait d’une vision du monde totalement différente de la sienne.

Et quand on pensait que les Rouges étaient ainsi divisés en courants et en factions, que pouvait-on dire du mouvement d’indépendance martien en général ? Eh bien, il allait s’effondrer. C’était déjà en train de se produire.

Ann s’assit prudemment au bord de la dernière marche. La visibilité était parfaite. Une sorte de station s’élevait apparemment au fond de la caldeira, bien que, vu de cinq mille mètres de haut, ce soit difficile à affirmer. Même les ruines de la vieille Sheffield étaient à peine visibles – ah si, elles étaient là, sur le sol, sous la nouvelle ville, un petit tas de gravats avec des lignes droites et des surfaces planes. Ces éraflures verticales, à peine détectables au-dessus, avaient pu être causées par la chute de la ville, en 61, mais rien ne le prouvait, bien sûr.

Les villes sous tente qui entouraient le cratère ressemblaient à des inclusions de villages miniatures. Sheffield avec ses buildings, ses entrepôts plus bas de l’autre côté, à l’est. Lastflow, et les autres petites tentes tout le long du bord… Beaucoup s’étaient rejointes, formant une sorte de grande Sheffield, qui faisait presque tout le tour du cratère, de Lastflow jusqu’à l’autre côté, au sud-ouest, où les pistes suivaient le câble tombé sur l’immense pente de Tharsis Ouest vers Amazonis Planitia. Les villes et les stations de Pavonis seraient éternellement bâchées, parce qu’à vingt-sept kilomètres d’altitude l’air serait toujours dix fois moins dense qu’au contour zéro, ou au niveau de la mer – on pouvait maintenant dire ça. Ce qui signifiait que la pression à cette altitude n’était que de trente ou quarante millibars.

Des cités à jamais bâchées. Mais avec le câble (invisible de l’endroit où elle se trouvait) qui embrochait Sheffield, le développement se poursuivrait certainement jusqu’à ce que le tour de la caldeira ne soit plus qu’une ville sous tente, qui plongerait le regard dans ses profondeurs. Puis ils essaieraient sans doute de couvrir la caldeira elle-même et d’occuper le fond circulaire, afin d’ajouter mille cinq cents kilomètres carrés de surface à la ville, bien qu’on puisse se demander qui pourrait vouloir vivre au fond d’un trou pareil, au fond de cette taupinière, des parois de roche montant tout autour de soi comme si on était dans une sorte de cathédrale circulaire, à ciel ouvert… Enfin, il se trouverait peut-être des gens à qui ça plairait. Les bogdanovistes avaient vécu dans des trous de taupe pendant des années, après tout. Ils feraient pousser des forêts, construiraient des chalets de montagne, ou plutôt des villas pour millionnaires sur les crêtes arquées, ils tailleraient des escaliers dans les parois rocheuses, installeraient des ascenseurs de verre qui mettraient une journée à relier la base au sommet… des toits en terrasse, des balcons, des gratte-ciel montant vers la lèvre du volcan, des héliports sur leurs toits ronds et plats, des pistes, des autoroutes du ciel… Oh oui, tout le sommet de Pavonis Mons, la caldeira et le reste, serait un jour couvert par la grande cité du monde, qui grandissait, s’étendait toujours comme un champignon sur toutes les pierres du système solaire. Des milliards de gens, des trillions de gens, des quintillions de gens, tous aussi près de l’immortalité qu’il était possible de l’être…

Elle secoua la tête, profondément troublée. Les radicaux de Lastflow n’étaient pas son peuple ; pas vraiment. Mais, à moins qu’ils réussissent, le sommet de Pavonis et tous les autres endroits de Mars seraient engloutis dans la ville que serait un jour le monde. Elle essaya de se concentrer sur la vue, s’efforça de ressentir l’impression formidable produite par la formation symétrique, l’amour de la roche dure sous ses fesses. Ses pieds pendaient dans le vide. Elle frappa le basalte des talons. Elle aurait pu lancer un caillou ; il serait tombé cinq mille mètres plus bas. Mais elle ne pouvait pas se concentrer. Elle ne le sentait pas. Pétrifiée. Si engourdie, depuis si longtemps… Elle renifla, s’ébroua, ramena ses pieds sur la marche de pierre. Et regagna son patrouilleur.

3

Elle rêva du glissement long. L’immense barrage mouvant avançait sur le fond de Melas Chasma, venait vers elle. Chaque détail se détachait avec une netteté irréelle. Une fois de plus, elle pensa à Simon, une fois de plus elle gémit et descendit de l’arête basse, faisant ce qu’il fallait, apaisant le mort qui était en elle, se sentant la mort dans l’âme. Le sol tremblait…

Elle se réveilla, par un effort de volonté crut-elle, courant, fuyant, mais une main la retint fermement par le bras.

— Ann, Ann, Ann !

C’était Nadia. Encore une surprise. Ann se redressa, désorientée.

— Où sommes-nous ?

— À Pavonis, Ann. La révolution. Je suis venue te réveiller parce que le combat a éclaté entre les Rouges de Kasei et les Verts de Sheffield.

Le présent lui tomba dessus comme le glissement de terrain de son rêve. Elle arracha son bras à la poigne de Nadia, tendit la main pour attraper sa chemise.

— J’avais oublié de verrouiller mon patrouilleur ?

— J’ai forcé la serrure.

— Ah !

Ann se leva, encore hébétée mais de plus en plus contrariée au fur et à mesure qu’elle prenait la mesure de la situation.

— Bon, que s’est-il passé ?

— Ils ont lancé des missiles sur le câble.

— Ils ont fait ça ! s’exclama-t-elle, le choc achevant de la réveiller. Et alors ?

— Ça n’a pas marché. Le système de défense du câble les a interceptés. Ils ont pas mal de matériel là-haut, maintenant, et ils devaient être ravis d’avoir l’occasion de s’en servir. Les Rouges entrent actuellement à Sheffield par l’ouest, sans cesser d’envoyer des missiles. Les forces de l’ONU basées sur Clarke bombardent les premiers sites de lancement d’Ascraeus et menacent de frapper les forces armées au sol sans distinction. Ils n’attendaient que ça. Les Rouges pensent manifestement s’en sortir comme à Burroughs. Ils essaient de les pousser à se battre. C’est pour ça que je suis venue te voir. Écoute, Ann, je sais que nous nous sommes beaucoup opposées. Je n’ai pas été très… patiente, je le reconnais, mais cette fois, ça va trop loin. Ça risque de mal finir. Si l’ONU décide que la situation est devenue anarchique et envoie des forces de la Terre dans le but de reprendre la situation en main…

— Où sont-ils ? croassa Ann.

Elle enfila une culotte, alla aux toilettes, Nadia sur les talons. Encore une surprise. À Underhill, ç’aurait été normal, mais il y avait longtemps que Nadia ne l’avait pas suivie aux toilettes, parlant de façon obsessionnelle pendant qu’Ann se débarbouillait et urinait.

— Ils sont encore basés à Lastflow, mais ils ont coupé la piste qui fait le tour du volcan et celle qui mène au Caire. Ça se bagarre à Sheffield Ouest et autour du Socle. Les Rouges contre les Verts.

— Je vois.

— Alors tu vas parler aux Rouges, tu vas les arrêter ?

Une soudaine rage s’empara d’Ann.

— C’est toi qui les as poussés à faire ça ! lui hurla-t-elle en pleine face, si bien que Nadia se heurta au chambranle de la porte en reculant.

Ann se leva, fit un pas vers Nadia en remontant sa culotte et continua à hurler :

— Toi, avec ton terraforming de merde ! Tu n’avais que ce mot à la bouche : vert, vert, vert, et il n’y avait pas à en démordre ! C’est autant ta faute que la leur, puisque c’est toi qui leur as ôté tout espoir !

— Admettons, fit Nadia du bout des lèvres, en écartant l’objection d’un geste éloquent : c’était le passé, ça n’avait plus d’importance et elle n’entendait pas laisser dévier la conversation. Mais tu vas essayer ?

Ann regarda cette vieille tête de mule, presque rajeunie par la peur, intensément motivée – vivante.

— Je ferai de mon mieux, répondit Ann d’un ton morne. Mais d’après ce que tu me dis, j’ai bien peur qu’il ne soit trop tard.

Il était trop tard, en effet. Le campement de patrouilleurs où s’était installée Ann était désert, et quand elle lança un appel général sur son bloc-poignet, elle n’obtint aucune réponse. Alors elle laissa Nadia et les autres mariner dans leur jus à Pavonis Est et partit avec son patrouilleur pour Lastflow, dans l’espoir d’y trouver certains leaders rouges. Ils avaient malheureusement évacué Lastflow et personne, sur place, ne savait où ils étaient allés. Les gens regardaient la télé dans les stations et les cafés, mais aucun réseau ne donnait d’infos sur les combats, même pas Mangalavid. Sa mauvaise humeur se teinta de désespoir. Elle aurait voulu faire quelque chose mais elle ne savait ni quoi ni comment. Elle lança une fois de plus un appel général et, à sa grande surprise, Kasei répondit sur sa longueur d’onde privée. Son visage, sur le minuscule écran, ressemblait tant à celui de John Boone, de façon si frappante que, déconcertée, Ann n’entendit pas tout de suite ce qu’il lui disait. Il avait l’air si heureux ! C’était John tout craché !

— … devions le faire, lui disait-il, et Ann se demanda si elle l’avait interrogé à ce sujet. Si nous ne faisons rien, ils vont mettre ce monde en pièces. Ils vont le cultiver jusqu’au sommet des quatre grands.

Cela faisait tellement écho à ce qu’elle s’était dit au bord de la caldeira qu’elle éprouva une nouvelle secousse, mais elle reprit son empire sur elle-même et dit :

— Nous devons agir dans le cadre des discussions, Kasei, sinon nous allons déclencher une guerre civile !

— Nous sommes une minorité, Ann. Les cadres se fichent des minorités.

— Je n’en suis pas si sûre. C’est à ça que nous devons travailler. Et même si nous optons pour la résistance active, ça n’a pas besoin d’être ici et maintenant. Inutile que des Martiens tuent d’autres Martiens.

— Ce ne sont pas des Martiens.

Cette lueur dans son regard… Quelque chose dans son expression lui rappelait Hiroko, son éloignement par rapport au monde ordinaire. En cela, il ne ressemblait pas du tout à John. Le pire des deux parents… Ils avaient donc un nouveau prophète, qui parlait une nouvelle langue.

— Où es-tu, à présent ?

— À Sheffield Ouest.

— Et que vas-tu faire ?

— Prendre le Socle et détruire le câble. C’est nous qui avons les armes et l’expérience. Je ne pense pas que ça nous pose beaucoup de problèmes.

— Vous ne l’avez pas abattu au premier essai.

— Trop sophistiqué. Cette fois, nous nous contenterons de le sectionner.

— Je pensais que ce n’était pas comme cela qu’il fallait s’y prendre.

— Ça va marcher.

— Kasei, je pense que nous devrions négocier avec les Verts.

Il secoua la tête d’un air excédé, révolté de la voir se dégonfler au moment de passer à l’action.

— Nous négocierons quand le câble sera tombé. Écoute, Ann, il faut que j’y aille. Ne reste pas dans la trajectoire.

— Kasei !

Mais il était parti. Personne ne l’écoutait plus, ni ses ennemis, ni ses amis, ni sa famille. Elle allait quand même être obligée d’appeler Peter. Il faudrait qu’elle tente à nouveau de raisonner Kasei. Il vaudrait mieux qu’elle soit sur place si elle voulait se faire entendre de lui comme elle avait réussi à le faire avec Nadia. Oui, elle en était là : pour qu’ils l’écoutent, elle devait maintenant leur crier sous le nez.

La crainte de rester coincée autour de Pavonis Est l’incita à poursuivre vers l’ouest à partir de Lastflow, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, comme la veille, afin de prendre les forces rouges à revers, ce qui, tout bien considéré, était probablement la meilleure approche. Lastflow était à cent cinquante kilomètres environ de la limite ouest de Sheffield, et tout en faisant rapidement le tour du cratère, juste en marge de la piste, elle tenta de joindre les diverses unités basées sur la montagne, en vain. La fréquence était brouillée par des parasites explosifs sans doute dus aux combats qui faisaient rage à Sheffield, et ces brutales éruptions de bruit blanc lui remirent en mémoire des souvenirs terrifiants de 61. Elle grimpa sur l’étroite banquette extérieure de la piste, plus lisse et qui permettait d’aller plus vite, et poussa le patrouilleur au maximum de sa vitesse – cent kilomètres heure, puis davantage. Elle roulait à tombeau ouvert, tiraillée entre l’espoir d’empêcher le désastre d’une guerre civile, l’impression que tout cela n’était qu’un terrible rêve et, par-dessus tout, l’angoisse d’arriver trop tard, trop tard. Elle arrivait toujours trop tard dans les situations de ce genre. Des champignons de vapeur blanche piquetés d’étoiles apparurent subitement dans le ciel, au-dessus de la caldeira. Des explosions dues, de toute évidence, à l’interception des missiles visant le câble et qui éclataient comme des fusées de feu d’artifice mouillées. Leur concentration était plus forte au-dessus de Sheffield et spécialement dans la région du câble, mais ces nuages planaient sur tout le sommet du volcan, puis dérivaient vers l’est, emportés par le jet-stream. Certains de ces missiles étaient abattus très loin de leur cible.

Elle était tellement absorbée par la contemplation du combat silencieux qui faisait rage dans le ciel qu’elle faillit percuter la première tente de Sheffield, déjà crevée. Au fur et à mesure que la ville s’étendait vers l’ouest, de nouvelles tentes avaient été accolées aux précédentes, comme des coussins de lave. Les moraines de construction situées à l’extérieur de la dernière tente étaient à présent jonchées de pièces de matériau pareilles à des échardes de verre, et la peau de la tente avait disparu entre les éléments de structure subsistants, en forme de ballon de football. En passant sur un agrégat de roches basaltiques, son patrouilleur se mit à tanguer violemment. Elle freina, s’approcha lentement de la paroi. Les portes du sas réservé aux véhicules étaient verrouillées. Elle enfila sa combinaison, son casque, et quitta son véhicule. Le cœur battant à rompre, elle se dirigea vers la paroi de la ville et entra dans Sheffield en passant par le trou.

Les rues étaient désertes. Des bouts de verre et de bambou, des briques cassées et des poutres de magnésium tordues jonchaient l’herbe des rues. À cette altitude, quand la tente était crevée, les bâtiments en surpression explosaient comme des ballons de baudruche. Les trous noirs des fenêtres béaient, pareils à des bouches de cadavres. Çà et là, le rectangle d’une fenêtre intacte gisait à terre, tel un grand bouclier de cristal. D’autres fois, c’était un corps au visage couvert de givre ou de poussière. Il y avait sûrement eu beaucoup de morts, les gens n’avaient plus l’habitude de penser à la décompression. C’était l’obsession des colons, dans le temps. Mais plus aujourd’hui.

Ann continua à marcher vers l’est.

— J’appelle Kasei, Dao, Marion ou Peter, répétait-elle inlassablement dans son bloc de poignet.

Mais personne ne répondait.

Elle suivit une rue étroite le long de la paroi sud de la tente. Le soleil aveuglant découpait des ombres noires, tranchantes. Certains bâtiments avaient résisté, leurs fenêtres étaient encore en place et il y avait de la lumière à l’intérieur. On ne voyait évidemment personne. Vers l’avant, le câble était à peine visible, balafre noire, se dressant à la verticale de Sheffield Est, telle une ligne géométrique matérialisée dans le monde réel.

La fréquence d’urgence des Rouges était un signal transmis sur une longueur d’onde fluctuante, synchronisée au moyen d’un codage. Ce système permettait d’éviter la plupart des méthodes de brouillage ; néanmoins, Ann fut surprise quand une voix croassante s’éleva de son poignet : « Ann, c’est Dao. Je suis là. »

Elle l’aperçut alors lui faisant de grands signes depuis la porte du sas de secours d’un bâtiment. Il s’activait avec un groupe d’une vingtaine de personnes autour de trois lance-missiles mobiles. Ann courut se glisser dans le sas à ses côtés.

— Il faut arrêter ça ! s’écria-t-elle.

Dao accusa le coup.

— Nous avons presque pris le Socle.

— Et après ?

— Ça, c’est à Kasei qu’il faut le demander. Il est là ; il part pour Arsiaview.

L’un des missiles fusa avec un sifflement étouffé dans l’air raréfié. Dao se remit à la tâche. Ann repartit au trot, en prenant soin de raser les murs. C’était risqué, mais elle se fichait pas mal de se faire tuer ; en cet instant, elle n’avait peur de rien. Peter était là, à Sheffield, à la tête des révolutionnaires verts. Ils avaient réussi à garder les forces de sécurité de l’ATONU prisonnières du câble et sur Clarke. Ce n’étaient donc pas du tout les jeunes manifestants pacifistes, les indigènes frustrés pour lesquels Kasei et Dao semblaient les prendre. Ses enfants spirituels montant une attaque sur le seul vrai fils de sa chair, et manifestement sûrs d’avoir sa bénédiction… Comme ils l’avaient naguère eue. Mais à présent…

Elle était à bout de souffle et dégoulinante de sueur, sous sa combinaison. Elle dut se sermonner pour continuer sa course. Près de la paroi sud de la tente, elle tomba sur une petite flottille de patrouilleurs camouflés en rocher appartenant aux Rouges : des Tortues sorties des usines automobiles d’Acheron. Mais personne ne répondit à ses appels, et quand elle se rapprocha, elle remarqua le pare-brise criblé de trous, sous l’auvent de pierre. Les passagers, s’il y en avait eu, devaient être morts. Elle courut vers l’est, toujours collée à la paroi de la tente, indifférente aux débris qui roulaient sous ses pieds, sentant monter la panique en elle. Elle se rendait bien compte qu’elle faisait une proie facile pour un tireur embusqué, mais elle devait trouver Kasei. Elle tentait un nouvel appel général lorsque son bloc-poignet bippa. C’était Sax.

— Il n’est pas logique de lier le destin de l’ascenseur et la finalité du terraforming, disait-il comme s’il s’adressait à plusieurs personnes et pas seulement à elle. Le câble pourrait être amarré à une planète quasiment froide.

C’était le Sax de toujours, plus Sax que nature. Puis il dut remarquer qu’elle était connectée, car il braqua un regard de hibou myope sur la petite caméra de son bloc-poignet et dit :