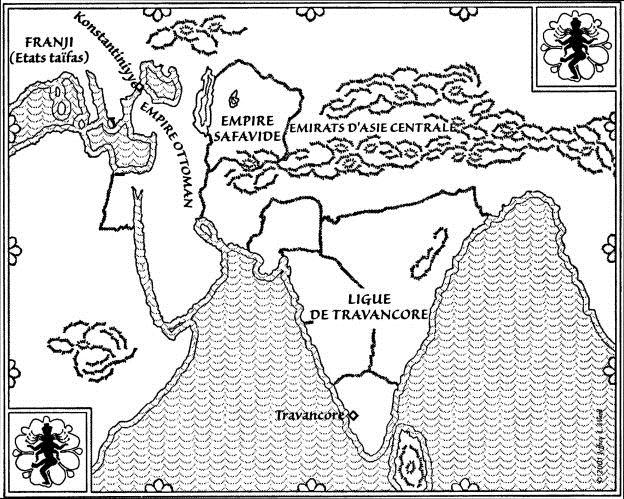

Quelle aurait été l’histoire du monde si l’Europe chrétienne avait disparu au Moyen Age, ravagée par la peste ? L’Islam et la Chine seraient devenus les civilisations dominantes, découvrant l’Amérique, se faisant la guerre, inventant le chemin de fer et l’atome, cherchant à l’emporter, à imposer la foi de Mahomet, Bouddha ou Confucius…

A travers les destins de trois personnages — un sentimental, un révolté et un intellectuel —, Kim Stanley Robinson dépeint de façon étonnamment réaliste sept cents ans de l’histoire d’un univers foisonnant, où les aventures individuelles se mêlent à la trame historique et se répondent à travers les siècles et les continents. D’abord simple soldat dans l’armée de Tamerlan, Bold rencontrera Kyu, un jeune eunuque noir, et I-Chi, une restauratrice chinoise en quête des plats les meilleurs. Incendies, inondations, épidémies, guerres, révoltes, le destin va jouer avec ces personnages et les entraîner, au fil des siècles et de leurs diverses réincarnations, dans des aventures fascinantes.

A la fois roman d’initiation et vrai-faux roman historique, est un livre profondément original, une somme impressionnante d’érudition et d’imagination ainsi qu’un merveilleux plaidoyer pour la paix dans le monde et la beauté de la vie.

Kim Stanley Robinson

Chroniques des années noires

TRIPITAKA : Sommes-nous loin, Singe, du Paradis de l’Ouest où réside le Bouddha ?

SUN WU KONG : Tu pourrais marcher du début de ta jeunesse jusqu’à la fin de ton âge et encore après, dans ta nouvelle jeunesse ; tu pourrais recommencer ainsi mille fois que tu n’arriverais pas à l’endroit où tu veux aller. Mais quand, à force de volonté, tu percevras la nature du Bouddha en toute chose, quand chacune de tes pensées retournera vers cette source dans ta mémoire, alors là, tu arriveras à la Montagne des Esprits.

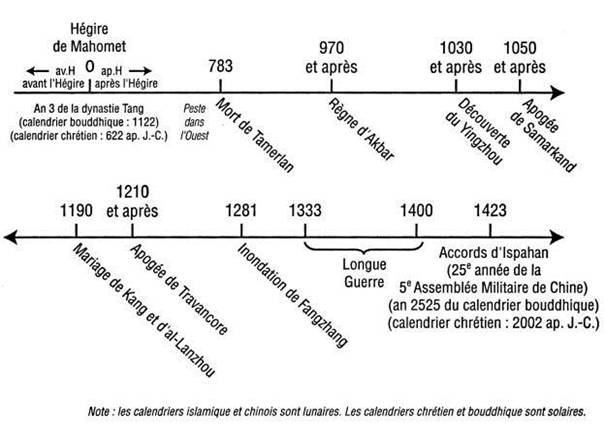

CHRONOLOGIE

LIVRE 1

ÉVEIL AU VIDE

1

Autre voyage vers l’ouest ; Bold et Psin arrivent dans une contrée vide ; Tamerlan se fâche ; et le chapitre connaît une fin tumultueuse

Le Singe ne meurt jamais. Il revient toujours nous aider dans les moments difficiles, comme il aida Tripitaka à vaincre les périls lors de son premier voyage vers l’ouest, quand il rapporta le bouddhisme d’Inde en Chine.

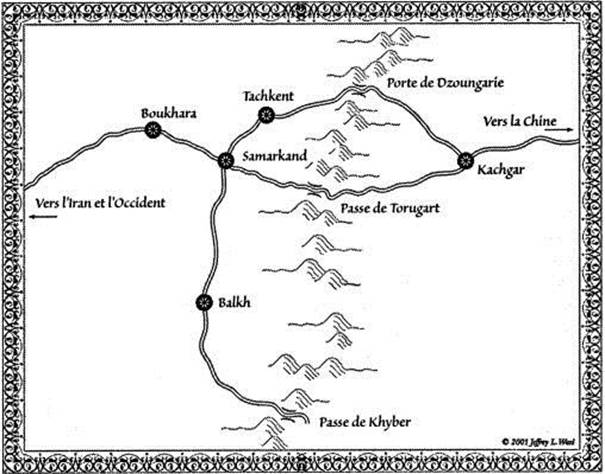

Il s’était à présent incarné en un Mongol de petite taille appelé Bold Bardash, cavalier dans l’armée de Tamerlan. Fils d’un marchand de sel tibétain et d’une aubergiste mongole pleine d’entrain, c’était donc un voyageur avant même sa naissance, allant de-ci de-là, par monts et par vaux, par-delà les montagnes et les fleuves, les déserts et les steppes, parcourant en tous sens le cœur du monde sans jamais s’arrêter. Au début de notre histoire, il était déjà vieux : la face carrée, le nez crochu, la natte toute grise, comme ses quatre poils au menton. Il savait que ce serait la dernière campagne de Tamerlan, et peut-être aussi la sienne.

Un soir, au crépuscule, un petit groupe d’éclaireurs parti en reconnaissance à l’avant de l’armée quitta le couvert des sombres collines. Bold n’était jamais tranquille à la tombée du jour, quand le silence s’établissait sur toute chose. Bien sûr, tout n’était pas vraiment silencieux : les forêts étaient des endroits bruyants par rapport aux steppes ; un fleuve, plus loin, mêlait son grondement aux frôlements des branches agitées par le vent. Mais quelque chose manquait. Le chant des oiseaux, peut-être, ou bien un autre son que Bold n’identifiait pas encore. Les chevaux hennissaient doucement tandis que les hommes les conduisaient à petits coups de genoux. Les caprices du ciel n’arrangeaient rien. Des nuages pareils à de longues queues de jument orange, de soudaines sautes de vent dans l’air moite annonçaient un orage. Sous les gigantesques cieux des steppes ç’eût été évident. Ça ne l’était pas autant à l’orée de ces collines boisées, où le ciel se voyait moins et où les vents étaient hachés. Mais les signes étaient là.

Longues chevauchées dans les champs délaissés,

Lourds épis ployant, accablés,

Vergers endeuillés aux branches noires de fruits,

Sombres mares des pommes tombées à terre.

La route est de poussière sans trace aucune,

De pas, de roues, de sabots. Le soleil vaincu,

Une lune difforme hésite sur l’horizon.

Une chouette s’abat. Un souffle d’air.

Comme le monde paraît grand quand le vent se lève !

Les chevaux sont nerveux, le Singe aussi.

Ils franchirent un pont sans rencontrer âme qui vive, dans un vacarme de sabots ébranlant les planches. Puis ils atteignirent des bâtiments de bois au toit de chaume. Pas un feu, pas une lampe. Plus loin, entre les arbres, d’autres maisons apparurent. Mais, là encore, personne. Tout était noir et vide.

Psin leur dit de se dépêcher. En descendant des collines, la route s’élargit. Elle décrivait une large courbe dans la plaine. Les maisons se rapprochaient. Soudain apparut une immense cité, noire et silencieuse. Pas une lumière, pas un cri ; seulement le vent dans les branches qui caressaient le long ruban noir et luisant du fleuve. La ville était vide.

On naît et on renaît. Plusieurs fois. Bien sûr. On remplit son corps. Comme l’air dans une bulle. Et quand la bulle éclate, on s’en va, plus loin, dans le bardo. Errant, en attendant d’être projeté dans une nouvelle vie. Quelque part, dans le monde. Cette pensée avait souvent réconforté Bold quand il tombait, épuisé, sur des champs de bataille, après le combat, parmi les corps désarticulés, abandonnés comme autant de dépouilles vides.

Mais c’était autre chose que d’arriver dans une ville où il n’y avait pas eu de bataille, et de n’y trouver que des morts. Morts depuis longtemps. Des corps desséchés ; dans la pâle lumière du crépuscule ou à la lueur de la lune, leurs os brillaient, nettoyés par les loups et les corbeaux. Bold se répéta tout bas le soutra du Cœur. « La forme est le vide, le vide est la forme. Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà. Bodhi Svâhâ, complet éveil ! Ainsi soit-il ! »

Ils retinrent leurs chevaux à l’entrée de la ville. En dehors des clapotis et des chuintements du fleuve, tout était calme. L’œil torve de la lune tomba sur une façade de pierre, au beau milieu des maisons de bois. Un immense bâtiment de pierre, entre d’autres plus petits.

Psin leur ordonna de se couvrir le visage avec leur vêtement, de ne toucher à rien, de ne pas descendre de selle et de retenir leur cheval fermement par la bride. Lentement, ils s’engagèrent dans les rues étroites, bordées de maisons de bois d’un ou deux étages, appuyées les unes contre les autres comme dans les villes chinoises. Les chevaux avancèrent en renâclant.

Ils arrivèrent à une grande place pavée, non loin du fleuve, et s’arrêtèrent devant le grand bâtiment de pierre. Il était énorme. Bon nombre des habitants de la ville étaient venus y mourir. Leur lamaserie, certainement, mais sans toit, offerte au ciel – comme inachevée. On aurait dit que ces gens avaient retrouvé la foi peu avant de mourir, mais trop tard, l’endroit était un ossuaire. Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà. Rien ne bougeait, et Bold se dit que le col qu’ils avaient franchi dans la montagne n’était peut-être pas le bon, mais celui qui menait vers cet autre royaume de l’Ouest, au pays des morts. Pendant un court instant, il se remémora quelque chose, une parcelle d’une autre vie, une ville bien plus petite que celle-ci, un village balayé par un cataclysme qui avait envoyé tout le monde dans le bardo. Des heures dans une pièce, à attendre la mort ; c’était pourquoi il avait si souvent l’impression de reconnaître les gens qu’il rencontrait. Leur vie était un destin partagé.

— La peste, dit Psin. Partons d’ici.

Une lueur brilla dans ses yeux quand il regarda Bold. Il avait un visage si dur. Il ressemblait à ces statues de soldats, dans les tombeaux des empereurs.

— Je me demande pourquoi ils sont restés…, dit Bold en frissonnant.

— Peut-être n’avaient-ils nulle part où aller.

La peste avait déjà frappé l’Inde. Les Mongols l’avaient rarement eue, à part peut-être un bébé, de temps en temps. Les Turcs et les Indiens y étaient plus sensibles, et bien sûr il y en avait dans l’armée de Tamerlan, ainsi que des Perses, des Mongols, des Tibétains, des Tadjiks, des Arabes et des Géorgiens… La peste pouvait les tuer tous, ou seulement quelques-uns. Si c’était bien ce qui avait tué ces gens. On ne pouvait pas savoir.

— Retournons prévenir les autres, dit Psin.

Ses camarades approuvèrent, heureux de sa décision. Tamerlan les avait envoyés en reconnaissance dans la plaine magyare et au-delà, à quatre jours de cheval. Il n’aimait pas que les détachements d’éclaireurs reviennent au camp sans avoir rempli leur mission, même s’ils étaient composés de ses plus vieux qa’uchin. Mais Psin lui expliquerait.

Ils galopèrent donc à la lueur de la lune, s’arrêtant brièvement pour bivouaquer quand les chevaux n’en pouvaient plus. Ils repartaient dès l’aube, passant par le large défilé dans la montagne que les premiers éclaireurs avaient appelé la porte de Moravie. Ils ne virent de fumée dans aucun village ni dans aucune hutte. Ils chevauchèrent à bride abattue toute la journée.

Comme ils descendaient la longue pente vers la steppe à l’est, un énorme mur de nuages les rattrapa, couvrant la moitié du ciel, derrière eux.

… Telle Kali tirant le dais de la nuit,

La déesse de la mort les chassa de son pays.

Ventre d’encre ondoyant, fluctuant,

Tresses noires et vibrants hameçons vrillant l’air,

Lourde menace. Les chevaux ploient l’encolure,

Et les hommes s’évitent du regard.

Ils approchèrent du vaste campement de Tamerlan, et l’orage plongea le reste du jour dans des ténèbres pareilles à celles de la nuit. Bold sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. Quelques grosses gouttes s’écrasèrent sur le sol, et le tonnerre gronda comme de grandes roues de fer. Ils se recroquevillèrent sur leur selle et talonnèrent leurs chevaux, rechignant à repartir sous un pareil orage avec de telles nouvelles. Tamerlan y verrait un mauvais présage, tout comme eux. Tamerlan disait souvent qu’il devait tous ses succès à un asura qui lui avait rendu visite et l’avait guidé. Bold avait été témoin d’une de ses visites : il avait vu Tamerlan engager la conversation avec un être invisible, puis révéler ensuite aux gens leurs pensées et leur avenir. Un nuage aussi noir était forcément mauvais signe. Le mal était à l’ouest. Quelque chose de terrible s’y était passé, quelque chose de pire que la peste, peut-être, et Tamerlan devrait renoncer à conquérir les Magyars et les Francs. Il y était contraint par la déesse de la mort elle-même. Il était difficile de se l’imaginer abandonnant, mais là, sous cet orage surnaturel, alors que tous les Magyars étaient morts…

De la fumée montait des braseros du gigantesque camp, faisant penser à quelques feux sacrificiels, l’odeur à la fois familière et distante – comme celle d’un foyer qu’ils avaient déjà quitté pour toujours. Psin regarda les hommes autour de lui, ordonna la halte, puis se tourna vers Bold.

Bold sentit la peur le traverser.

— Suis-moi.

Bold déglutit et hocha la tête. Il n’était pas courageux, mais il avait le stoïcisme des qa’uchin, les plus vieux des guerriers de Tamerlan. Psin devait également savoir que, du point de vue de Bold, ils étaient entrés dans un nouveau royaume : tout ce qui leur arriverait désormais serait à la fois inexorable et des plus étranges. Ils n’échapperaient pas à leur karma.

Psin se rappellerait aussi certainement un certain incident de leur jeunesse, quand ils avaient été tous deux capturés par une tribu de chasseurs de la rivière Kama. Ils avaient réussi à s’échapper après avoir poignardé le chef des chasseurs, couru à travers un feu de joie et fui dans la nuit.

Les deux hommes passèrent les premières sentinelles, puis celles qui gardaient la tente du khan. Des éclairs crevaient le ciel noir, au nord et à l’ouest. Aucun des hommes ici présents n’avait jamais vu pareil orage de toute sa vie. Bold en avait la chair de poule. L’air crépitait comme si des fantômes affamés, des prêtas, se massaient pour voir Tamerlan quitter sa tente. Il avait fait tant de morts…

Les deux hommes mirent pied à terre et attendirent. Des gardes sortirent de la tente, écartèrent les rabats et se mirent au garde-à-vous, l’arc au côté. Bold avait la gorge tellement sèche qu’il ne pouvait avaler, et il lui sembla qu’une lueur bleue brillait à l’intérieur de la grande yourte du khan.

Tamerlan parut alors, pareil à un géant, assis sur une litière que des hommes portaient sur leurs épaules. Il était pâle et transpirait à grosses gouttes. Le blanc de ses yeux formait un cercle autour de ses prunelles. Il toisa Psin.

— Pourquoi es-tu revenu ?

— Khan, la peste a frappé les Magyars. Ils sont tous morts.

Tamerlan dévisagea son général. Il ne l’aimait pas.

— Pourquoi es-tu revenu ?

— Pour vous le dire, khan, répondit Psin, impavide.

Il affronta le farouche regard de Tamerlan sans ciller. Tamerlan n’était pas content. Bold déglutit ; rien ici ne ressemblait à ce qu’ils avaient connu, Psin et lui, quand ils avaient échappé aux chasseurs. Rien de ce qu’ils avaient accompli alors ne leur serait utile cette fois. Seule l’idée qu’ils pouvaient recommencer demeurait.

Ce fut comme si quelque chose cédait à l’intérieur de Tamerlan. Bold vit que c’était à présent son asura qui parlait par sa bouche, et que c’était une torture. Pas son asura, peut-être, mais son nafs, l’esprit animal qui vivait en lui.

— Ils ne s’en tireront pas aussi facilement ! lança Tamerlan d’une voix rauque. Ils me le paieront ! Ils auront beau faire, ils ne m’échapperont pas ! Allons, lança-t-il avec un geste du bras, regagnez votre détachement !

Puis, quand ils se furent suffisamment éloignés, il murmura à ses gardes :

— Tuez-les, eux, leurs hommes et leurs chevaux. Faites un bûcher, brûlez-les et déplacez notre camp de deux jours à l’est.

Il leva la main.

Le monde explosa.

Ils avaient été frappés par la foudre. Bold se retrouva assis par terre, abasourdi. En regardant autour de lui, il vit que tout le monde était aussi hébété que lui. La tente du khan était en feu et la litière de Tamerlan renversée. Ses porteurs se tordaient de douleur, et le khan lui-même avait un genou en terre, les mains crispées sur la poitrine. Certains de ses hommes coururent vers lui. Un nouvel éclair s’abattit sur eux.

Bold se releva à tâtons et s’enfuit. Il regarda par-dessus son épaule et aperçut des images résiduelles vertes, palpitantes, vit le nafs noir de Tamerlan s’échapper de sa bouche en longues traînées sombres qui se fondirent dans la nuit. Tamerlan, le Boiteux de Fer, était abandonné, à la fois par son asura et par son nafs. Son écorce vide tomba à terre, sous la pluie. Bold courut vers l’est, dans les ténèbres. Nous ne savons pas dans quelle direction Psin alla, ni ce qu’il advint de lui. Quant à Bold, nous verrons cela au chapitre suivant.

2

Au royaume des fantômes affamés erre un singe aussi seul qu’un nuage

Toute cette nuit-là Bold courut vers l’est, se frayant un passage dans la forêt luxuriante sous une pluie battante, gravissant les collines les plus escarpées qu’il trouvait, pour échapper aux cavaliers qui auraient pu le suivre. Personne ne devait être trop impatient de poursuivre un pestiféré en puissance, mais on pouvait toujours le tirer à l’arc, comme un lapin, et il voulait disparaître de leur monde à tout jamais. Sans cette tempête surnaturelle, il serait certainement mort, en route vers une nouvelle existence : il l’était maintenant, de toute façon. Complètement. Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà.

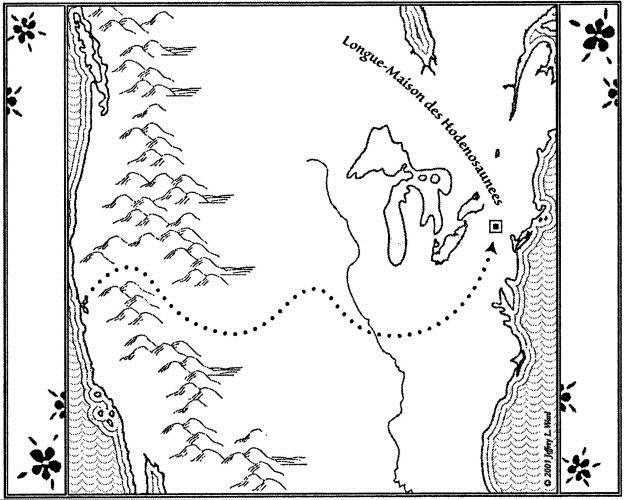

Il marcha tout le lendemain, et la nuit suivante. L’aube du deuxième jour le trouva en train de franchir précipitamment la Porte de Moravie. Il sentait que personne n’oserait l’y suivre. Une fois dans la plaine magyare, il prit vers le sud, vers une forêt de gros chênes. Dans la lumière humide du matin, il trouva un arbre couché à terre et s’insinua profondément entre ses racines pour passer le reste de la journée à l’abri.

La pluie cessa dans la nuit, et le matin du troisième jour, quand il ressortit de sa cachette, il mourait de faim. Il trouva rapidement des oignons sauvages, puis chercha quelque chose de plus substantiel à se mettre sous la dent. Il y aurait peut-être de la viande séchée encore accrochée dans les granges des villages déserts, ou du grain dans les greniers. Il y aurait peut-être aussi un arc et des flèches ; il n’avait pas envie d’approcher de ces villages dévastés par la peste, mais cela semblait être le meilleur moyen de trouver de la nourriture, et c’était tout ce qui comptait.

La nuit suivante, il dormit mal. Les oignons lui avaient donné des gaz. Le lendemain matin, il repartit vers le sud en suivant le grand fleuve. Toutes les fermes, tous les villages étaient abandonnés. Il ne voyait que des morts, par dizaines, étendus çà et là. C’était horrible, mais il n’y pouvait rien. Il se sentait comme mort lui aussi, une sorte de fantôme très affamé en vérité. Vivant au jour le jour, sans nom, sans compagnon, il commença à se replier sur lui-même, comme au cours de ses campagnes les plus pénibles dans les steppes. Il devenait de plus en plus animal, son esprit se recroquevillait telles les cornes d’un escargot quand on les touche. Pendant plusieurs nuits d’affilée, il ne pensa pas beaucoup, sauf au soutra du Cœur. La forme est le vide, le vide est la forme. Il ne s’était pas appelé pour rien Sun Wu Kong, Éveil au Vide, dans une incarnation antérieure. Le Singe dans le vide.

Il arriva dans un village qui avait l’air intact, et en fit le tour. Dans une écurie vide, il trouva un vieil arc et un carquois de flèches, aussi primitifs et médiocres l’un que l’autre. Quelque chose bougeait dans le pâturage au-dehors. Bold sortit et siffla une petite jument noire. Il l’attira avec des oignons et lui apprit très vite à le prendre sur son dos.

Il franchit à cheval un pont de pierre qui enjambait le vaste fleuve, et traversa lentement les reliefs du paysage, montant, descendant, en haut, en bas. Tous les villages étaient vides, toutes les réserves de nourriture pourries ou dévorées par les animaux, mais au moins, maintenant, il pouvait se nourrir du lait et du sang de la jument, de sorte qu’il était moins urgent de trouver à manger.

C’était l’automne, aussi commença-t-il à vivre comme les ours, se nourrissant de baies, de miel et de lapins tirés avec son arc rudimentaire. Peut-être avait-il été fait par un enfant ? Il n’arrivait pas à croire qu’un adulte ait pu bricoler un objet pareil. C’était un vulgaire bout de bois, probablement du frêne, en partie sculpté, de toute façon mal abouté ; pas d’encoche pour la flèche, pas de rainure pour l’ajuster. Quant à la corde, on avait en la tendant l’impression de lever un drapeau de prière. Son vieil arc était fait de houx et d’érable laminés, assemblés à la colle de tendon et gainé de cuir bleu. Sa détente était douce, mais il était assez puissant pour percer une armure à plus d’un li de distance. Il ne l’avait plus. Lui aussi était complètement parti au-delà ; il l’avait perdu comme tout ce qu’il possédait. Quand il tirait ces pauvres brindilles avec cet arc fait d’une seule branche et qu’il manquait sa cible, il secouait la tête et se demandait si cela valait seulement la peine d’essayer de retrouver la flèche. Pas étonnant que ces gens soient morts…

Dans un petit village, cinq maisons blotties au-dessus du gué d’un fleuve, la maison du chef se révéla disposer d’un lardoir fermé à clé, encore plein de gâteaux de poisson parfumés avec une épice que Bold ne reconnut pas, et qui lui retourna l’estomac. Mais, après avoir avalé cette étrange nourriture, il se sentit ravigoté. Dans une écurie, il trouva des sacs de selle pour sa jument et les remplit de nourriture séchée. Il continua sa route, en faisant plus attention désormais au paysage qu’il traversait.

Arbres crayeux, aux branches noires dressées,

Pins et cyprès à la crête inaltérée de vert.

Oiseau rouge, oiseau bleu, perchés aile à aile

Dans le même arbre. Et tout est possible.

Tout, sauf le retour à sa vie antérieure. Non qu’il ait encore le moindre ressentiment à l’égard de Tamerlan ; Bold aurait fait pareil, à sa place. La peste, c’était la peste, et il ne fallait pas la prendre à la légère. Et cette peste était manifestement pire que les autres. Elle avait tué presque tout le monde dans la région. D’habitude, chez les Mongols, la peste tuait quelques bébés, rendait peut-être malades quelques adultes. On tuait les rats et les souris à vue, et si les bébés avaient la fièvre et des bubons, leur mère les abandonnait à leur destin au bord des fleuves. On disait que c’était pire dans les villes indiennes, qu’il y avait beaucoup de morts. Mais ça n’avait jamais été aussi grave. Ils étaient peut-être morts d’autre chose ?

Lente errance dans la contrée déserte.

Nuages brumeux, lune décroissante et gelée.

Ciel de givre, regard glacé.

Vent perçant. Terreur soudaine.

Mille arbres rugissent dans la forêt décimée :

Collines chauves – un singe crie sa solitude.

Mais la terreur le parcourut et s’estompa, comme des filets de pluie, laissant l’esprit aussi vide que la Terre elle-même. Tout était extraordinairement calme. Parti, parti, complètement parti.

Pendant un moment, il eut envie de revenir en arrière. Quitter cette région désolée, retrouver des gens. Et puis il arriva à une rangée de collines noires, déchiquetées, et vit une grande ville en dessous. Il n’en avait jamais vu d’aussi grande. Les toits couvraient tout le fond de la vallée. Mais elle était vide. Pas une fumée, pas un bruit, aucun mouvement. Au centre, un autre temple de pierre géant était ouvert au ciel. En le voyant, il sentit la terreur l’envahir à nouveau, et il repartit dans la forêt pour fuir le spectacle de tous ces gens balayés comme les feuilles d’automne.

Bold savait vaguement où il était, bien sûr. Au sud de cet endroit, il finirait par arriver aux domaines des Turcs Ottomans, dans les Balkans. Il pourrait leur parler ; il serait de retour dans le monde, mais hors de l’empire de Tamerlan. Alors quelque chose recommencerait pour lui, une nouvelle façon de vivre.

Il continua vers le sud. Mais il n’y avait, encore une fois, que des villages peuplés de squelettes. La faim au corps, il talonnait trop brutalement sa jument, ne s’arrêtant que pour lui prendre chaque fois plus de sang.

Et puis, une nuit, alors que la lune perçait à grand-peine les ténèbres, une meute de loups hurlants fondit rageusement sur eux. Bold n’eut que le temps de couper la longe de la jument et de se réfugier dans un arbre. La plupart des loups pourchassèrent sa monture, mais certains restèrent à grogner, haletants, sous son arbre. Bold s’installa aussi bien que possible, et se prépara à attendre leur départ. Quand la pluie vint, ils s’éclipsèrent. Il se réveilla pour la dixième fois à l’aube, et descendit tant bien que mal. Il longea le fleuve vers l’aval et trouva le cadavre de sa jument. Il n’en restait plus que la peau, des os épars et un peu de chair sanguinolente. Ses sacs avaient disparu.

Il continua à pied.

Un jour, trop affaibli pour marcher, il s’allongea près d’un cours d’eau et tira une biche avec l’une de ses pauvres flèches. Il fit un feu et mangea à sa faim, engloutissant des masses de cuissot rôti. Il dormit près de la carcasse, espérant en reprendre. Les loups ne pouvaient pas grimper aux arbres, mais les ours, si. Il vit un renard, et, comme la renarde avait été le nafs de sa femme, autrefois, se dit que c’était bon signe. Le lendemain matin, il fut réveillé par le soleil. Manifestement, la biche avait été emportée par un ours, mais il se sentait ragaillardi maintenant qu’il s’était rassasié de sa viande, et il poursuivit sa route.

Il marcha plusieurs jours vers le sud, restant autant que possible sur les crêtes désertes et dénudées. Au-dessous de lui s’étendait une plaine nettoyée par l’eau jusqu’à la pierre, cuite à blanc par le soleil. À l’aube, il chercha du regard s’il n’y avait pas de renardes dans les vallées, se désaltéra à des sources et fouilla les villages morts, à la recherche de bribes de nourriture. Il avait de plus en plus de mal à en trouver et, pendant un instant, en fut réduit à mâcher la courroie de cuir d’un harnais – une vieille astuce de Mongol qui remontait aux moments les plus durs des campagnes dans les steppes. Mais il lui semblait que ça marchait mieux en ce temps-là, dans ces plaines infinies, tellement plus faciles à traverser que ces collines blanches, torturées, recuites.

Au bout d’une journée, alors qu’il était depuis longtemps habitué à vivre seul, parcourant le monde comme le Singe lui-même, il entra dans un petit bouquet d’arbres pour faire du feu et eut un choc en voyant qu’il y en avait déjà un, dont s’occupait un homme.

L’homme était petit, comme Bold. Ses cheveux étaient aussi rouges que les feuilles d’érable, sa barbe broussailleuse de la même couleur, sa peau pâle et tachetée comme celle d’un chien. Tout d’abord, Bold pensa que l’homme était malade, et se tint à distance. Mais les yeux de l’homme, de couleur bleue, étaient clairs. Il avait peur, lui aussi ; il paraissait prêt à faire n’importe quoi. Ils se regardèrent en silence, de part et d’autre de la petite clairière.

L’homme fit un signe en direction de son feu. Bold hocha la tête et s’approcha prudemment.

Il faisait cuire deux poissons. Bold tira de son manteau un lapin qu’il avait tué le matin même. Il le dépouilla et le nettoya avec son couteau, sous le regard approbateur de l’homme qui retourna ses poissons sur le feu et fit de la place dans les braises pour le lapin. Bold l’embrocha sur un bout de bois et le mit dessus.

Quand la viande fut cuite, ils mangèrent en silence, assis sur des troncs d’arbre, de part et d’autre du petit feu. Ils observaient les flammes, ne se jetant que de brefs coups d’œil, comme hésitant à se regarder, intimidés. Après toute cette solitude, ce n’était pas évident de parler à un autre être humain.

Finalement, ce fut l’homme qui lui adressa la parole. D’abord de façon saccadée, puis plus longuement, avec plus d’aisance. Il employait parfois un mot qui paraissait familier à Bold, mais pas autant que ses gestes autour du feu. Bold avait beau faire des efforts, il ne comprenait rien à ce qu’il disait.

Bold essaya à son tour, d’abord quelques phrases simples, sentant l’étrangeté des mots dans sa bouche, pareils à du gravier. L’homme l’écoutait attentivement, ses yeux bleus brillant à la lumière du feu qui réchauffait la peau pâle de son visage maigre ; mais il n’avait l’air de comprendre ni le mongol, ni le tibétain, ni le chinois, ni le turc, ni l’arabe, ni le chagataï, ni aucune des autres formules de salutation que Bold avait apprises au fil du temps passé dans la steppe.

À la fin de la litanie de Bold, le visage de l’homme se crispa et il se mit à pleurer. Puis il essuya ses larmes, laissant de grandes coulées claires sur son visage sale, se leva et dit quelque chose en gesticulant frénétiquement. Il pointa le doigt sur Bold comme s’il était en colère, recula, se rassit sur son tronc d’arbre et fit semblant de pagayer – tel est du moins ce que comprit Bold. Il ramait en tournant le dos à l’endroit où il allait, à la façon des pêcheurs de la mer Caspienne. Par gestes, il fit mine de pêcher, d’attraper un poisson, de le nettoyer, de le mettre à cuire et de le donner à manger à de petits enfants. Il évoqua ainsi, avec beaucoup de tendresse, tous ceux qu’il avait nourris, ses enfants, sa femme, les gens avec qui il avait vécu.

Puis il leva le visage vers les frondaisons éclairées par le feu et se remit à pleurer. Il remonta sa pelure sur ses bras, serra les poings et les enfouit sous ses aisselles en gémissant. Bold hocha la tête et sentit son estomac se nouer quand l’homme mima la maladie et la mort de tous les siens, en se couchant par terre et en geignant comme un chien. Ils étaient tous morts, sauf lui. Il se releva, se mit à tourner autour du feu et montra le sol jonché de feuilles en entonnant des paroles, peut-être des noms. Tout cela était tellement clair.

Ensuite l’homme expliqua comment il avait brûlé son village mort et s’était éloigné en barque. Assis sur son rondin, il rama pendant longtemps, tellement longtemps que Bold pensa qu’il avait oublié l’histoire ; et puis il s’arrêta et se laissa tomber dans son bateau. Il se releva, regarda autour de lui avec une feinte surprise, se mit à marcher. Il marcha une douzaine de fois autour du feu, faisant mine de manger de l’herbe et des brindilles, hurlant comme un loup, se blottissant sous son tronc d’arbre, recommençant à marcher, recommençant à ramer. Encore et encore, il répétait les mêmes choses, « Dea, dea, dea, dea », hurlant vers le ciel étoilé cerné par les branches, en mugissant au firmament.

Bold faisait oui de la tête. Il connaissait cette histoire. L’homme se lamentait, émettait des bruits de gorge, presque animaux, et traçait des dessins sur le sol avec un bâton. À la lumière du feu, ses yeux étaient rouges comme ceux d’un loup. Bold reprit du lapin, puis offrit le reste à l’homme, qui le dévora. Ils restèrent assis là, à regarder le feu. Bold se sentait à la fois seul et content de ne pas l’être. Il regardait l’homme, qui avait mangé ses deux poissons et commençait à somnoler. Celui-ci eut un sursaut, marmonna quelque chose, se roula en boule et s’endormit. Bold tisonna précautionneusement le feu, s’allongea de l’autre côté et essaya de dormir. Lorsqu’il se réveilla, le feu était éteint et l’homme avait disparu. C’était l’aube, il faisait froid et Bold était trempé de rosée. La piste de l’homme menait vers une prairie, puis une vaste courbe du fleuve, où elle disparaissait. Pas moyen de savoir où il avait pu aller.

Les jours passèrent et Bold continua vers le sud, l’esprit vide de toute pensée. Il se contentait de scruter les environs, de chercher à manger, d’observer le ciel en fredonnant parfois un mot ou deux Éveil au vide. Un jour, il arriva à une source près d’un village.

Vieux temples épars dans le vaste monde,

Colonnes brisées lacérant le ciel.

Silence, silence.

Qui a fâché ces dieux contre leur peuple ?

Que pourraient-ils encore faire

De cette âme solitaire

Errant après la fin du monde ?

Tambours de marbre blanc renversés çà et là :

Un oiseau pépie dans le vide, désolé.

Comme il n’avait pas envie de provoquer qui que ce fut, il fit le tour des temples en entonnant : « Om mani padme oum, om mani padme oum, ooouum. » Il prit soudain conscience qu’il parlait souvent tout seul, qu’il fredonnait sans s’en apercevoir, spectateur de lui-même, écoutant sans l’entendre le vieillard qui radotait à côté de lui.

Il continua vers le sud, légèrement vers l’est, bien qu’il eût oublié pourquoi. Il fouillait les maisons le long des routes à la recherche de nourriture. Il marchait sur des chemins vides ; c’était un vieux pays ; des oliviers difformes, noirs, chargés de fruits immangeables, le narguaient. En vérité, une personne seule était condamnée à mourir de faim. D’ailleurs, il était de plus en plus affamé, et manger devenait son seul but, jour après jour. Il passait devant des ruines de marbre, des fermes qu’il fouillait. Une fois, il tomba sur une grande jarre d’argile pleine d’huile d’olive, et il resta là quatre jours, le temps de la vider. Puis le gibier devint plus abondant. Il revit plusieurs fois la renarde. Comme il avait appris à mieux utiliser son arc ridicule, il réussit à ne pas mourir de faim. Il faisait de plus grands feux toutes les nuits et, une ou deux fois, se demanda ce qu’était devenu l’homme qu’il avait croisé. Le fait d’avoir rencontré Bold l’avait-il amené à prendre conscience qu’il serait toujours seul, quoi qu’il arrive ? S’était-il tué pour retrouver sa jati ? Et s’il avait glissé dans le fleuve en y buvant ? Ou s’il y était entré pour empêcher Bold de le suivre ? Bold ne le saurait jamais, mais il n’arrêtait pas de repenser à lui, surtout à la clarté avec laquelle ils s’étaient compris.

Les vallées étaient orientées vers le sud et l’est. Bien que son parcours s’inscrivît nettement dans son esprit, il se rendit compte qu’il ne se rappelait pas suffisamment les semaines passées pour être sûr de l’endroit où il était par rapport à la porte de Moravie ou au khanat de la Horde d’Or. À partir de la mer Noire, ils avaient chevauché pendant une dizaine de jours vers l’ouest, non ? C’était comme s’il essayait de se souvenir d’une vie passée.

Cela dit, il se pouvait qu’il aille vers l’empire byzantin, approchant de Constantinople par le nord. Assis, le dos rond, devant son feu comme tous les soirs, il se demanda si Constantinople serait morte, elle aussi. Si la Mongolie était morte, si tout le monde sur Terre était mort. Le vent soufflait dans les buissons en mugissant comme un fantôme. Bold sombra dans un sommeil agité. Il se réveilla au beau milieu de la nuit pour s’assurer que les étoiles étaient toujours là, et remit du bois sur son feu. Il avait froid.

Au petit matin, le fantôme de Tamerlan était planté de l’autre côté du feu, la lueur des flammes dansant sur son visage sévère. Ses yeux étaient si noirs qu’on aurait dit de l’obsidienne et que des étoiles y brillaient.

— Alors, fit sombrement Tamerlan. Tu as réussi à te sauver.

— Oui, murmura Bold.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? Tu ne veux pas reprendre la chasse ?

C’était une chose qu’il avait dite à Bold, autrefois. À la fin, Tamerlan était si fatigué qu’il avait fallu le transporter sur une litière, mais il ne lui serait jamais venu à l’idée de s’arrêter. Lors de son dernier hiver, il avait envisagé soit d’aller vers l’est au printemps, attaquer la Chine, soit vers l’ouest, attaquer les Francs. Au cours d’un gigantesque festin, il avait soupesé les avantages et les inconvénients de chacun des deux plans de campagne. Puis il avait regardé Bold. Quelque chose, sur son visage, avait amené le khan à élever sa voix puissante, encore forte malgré la maladie, le faisant sursauter.

« Qu’est-ce qui ne va pas, Bold ? Tu ne veux pas reprendre la chasse ? »

Cette fois-là, Bold avait répondu :

« Toujours, grand khan. J’étais là quand nous avons conquis le Ferghana, le Khorasan, le Sistan, le Kharezm et le Gulistan. Je suis d’accord pour repartir à la conquête. »

Tamerlan avait éclaté d’un rire furieux.

« Mais vers où, cette fois, Bold ? Vers où ? »

Bold, qui n’était pas tombé de la dernière pluie, avait haussé les épaules.

« Pour moi, grand khan, c’est pareil. Et si vous jouiez ça à pile ou face ? »

Ce qui lui avait valu un nouveau rire, une place au chaud dans l’écurie, cet hiver-là, et un bon cheval pour faire campagne. Puis, au printemps de l’année 784, ils s’en étaient allés vers l’ouest.

À présent, de l’autre côté du feu, aussi réel que s’il avait été vivant, le fantôme de Tamerlan regardait Bold d’un air de reproche.

— J’ai joué à pile ou face, comme tu me l’avais conseillé, Bold. Mais la pièce a dû tomber du mauvais côté.

— La Chine aurait peut-être été pire, répondit Bold.

Tamerlan ricana méchamment.

— Je ne vois pas comment ç’aurait pu être pire ! Tué par la foudre ? Qu’aurait-il pu m’arriver de pire ? C’est ta faute, Bold. La tienne et celle de Psin. C’est vous qui avez amené la malédiction de l’Ouest avec vous. Vous n’auriez jamais dû revenir. Et j’aurais dû partir pour la Chine.

— Peut-être.

Bold ne savait pas comment se débarrasser de lui. Les fantômes en colère devaient être affrontés autant qu’apaisés. Mais ces yeux d’un noir de jais, aussi brillants que des étoiles…

Soudain, Tamerlan se mit à tousser. Il porta la main à sa bouche et cracha quelque chose de rouge. Il regarda sa main puis la tendit vers Bold pour lui montrer : un œuf rouge.

— C’est à toi, dit-il en le lançant par-dessus les flammes dans sa direction.

Bold se tortilla pour l’attraper et se réveilla. Il eut un gémissement. Il était clair que le fantôme de Tamerlan n’était pas heureux. Errant entre les mondes, rendant visite à ses vieux soldats comme n’importe quel prêta… D’une certaine façon, c’était pathétique, mais Bold n’arrivait pas à chasser sa peur. L’esprit de Tamerlan recelait un grand pouvoir, dans quelque royaume qu’il fût. Il pouvait tendre la main dans ce monde et attraper le pied de Bold à tout moment.

Ce jour-là, Bold s’aventura vers le sud dans un brouillard de souvenirs, voyant à peine la campagne devant lui. La dernière fois que Tamerlan lui avait rendu visite, dans les écuries, cela avait été pénible, parce que le khan ne pouvait plus monter à cheval. Il avait regardé une solide jument noire comme s’il s’était agi d’une femme, lui avait caressé le flanc et avait dit à Bold :

« Le premier cheval que j’ai volé ressemblait exactement à celui-ci. J’ai commencé dans la misère. La vie était dure. Dieu a placé un signe sur moi. Mais il aurait quand même pu me faire mourir à cheval. »

Il avait braqué son regard intense sur Bold, un œil légèrement plus haut et plus grand que l’autre, comme dans le rêve. Sauf que, dans la vie, il avait les yeux marron.

La faim obligeait Bold à continuer la chasse. Mais Tamerlan, ce fantôme affamé, n’avait plus besoin de manger ; contrairement à Bold. Tout le gibier fuyait vers le sud, le long des vallées. Un jour, du haut d’une crête, il vit une nappe d’eau, couleur de bronze. Un grand lac, ou une mer. De vieilles routes le menèrent par un autre col, dans une autre ville.

Là encore, il n’y avait que des morts. Tout était immobile, silencieux. Bold s’aventura dans des rues vides, entre des bâtiments vides, sentant les mains froides des prêtas courir le long de son dos.

Sur la colline, au centre de la cité, se dressaient les ruines de temples blancs, pareils à des os blanchis par le soleil. En les voyant, Bold décida qu’il avait trouvé la capitale de ce pays mort. Il avait marché depuis les villes périphériques de pierre grossière jusqu’aux temples de marbre blanc, lisse, de la capitale, pour s’apercevoir qu’il n’y avait pas de survivants. Un brouillard blanc emplissait sa vision, il erra dans les rues crayeuses, gravit la colline du temple pour plaider sa cause auprès des dieux locaux.

Sur le plateau sacré, trois petits temples en flanquaient un plus grand, une splendeur rectangulaire avec des doubles rangées de colonnes lisses sur les côtés, soutenant un toit de marbre étincelant. Sous les avancées du toit, des silhouettes sculptées se battaient, défilaient, volaient, gesticulaient, dans un grand tableau de pierre décrivant le peuple disparu, ou ses dieux. Bold s’assit sur le socle de marbre d’une colonne à long chapiteau et leva les yeux vers les sculptures de pierre, regardant ce monde pétrifié.

Pour finir, il entra dans le bâtiment en priant à haute voix. Tout compte fait, contrairement aux grands temples de pierre du Nord, ce n’était pas un lieu de réunion ; il n’y avait pas de squelettes à l’intérieur. En vérité, il paraissait abandonné depuis de nombreuses années. Des chauves-souris étaient accrochées aux poutres, et l’obscurité était trouée par des rayons de soleil filtrant à travers les tuiles cassées du toit. À l’autre extrémité du temple, une sorte d’autel avait été érigé en hâte. Une unique chandelle s’y consumait dans un pot d’huile. Leur dernière prière, qui brûlait encore, longtemps après leur mort.

Bold n’avait rien à offrir en sacrifice, et le grand temple blanc se dressait, silencieux, au-dessus de lui.

— Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà. Complet éveil ! Ainsi soit-il !

Mais les colonnes seules entendirent ses paroles et se les répétèrent à l’infini.

Il ressortit en titubant dans l’aveuglante clarté de l’après-midi et vit, au sud, l’eau qui miroitait. C’est par là qu’il irait. Il n’y avait rien, ici, pour le retenir ; les hommes et leurs dieux étaient morts.

La mer s’avançait entre les collines. Le port, au bout de la baie, était vide, en dehors de quelques petites barques frappées par les vagues, ou retournées sur la plage de galets qui se perdait dans la lagune. Mais il ne connaissait rien aux bateaux et n’osa pas en prendre un. Il avait vu le lac Issyk Kul et celui de Qinghai, la mer d’Aral, la Caspienne et la mer Noire, mais il n’avait jamais pris de bateau, hormis les bacs qui permettaient de traverser les fleuves. Il n’avait pas envie de commencer.

Longue route sans voyageurs,

Nuit solitaire, horizon veuf de bateau,

Rien ne bouge dans ce port,

Tout est mort.

Sur la plage, il puisa de l’eau dans sa main en coupe, la but, et la recracha : elle était salée, comme la mer Noire ou les sources du bassin de Tarim. C’était drôle de voir une telle étendue d’eau saumâtre. Il avait entendu dire que la Terre était entourée d’eau. Il était peut-être au bout du monde. À sa limite ouest, ou sud ? Peut-être les Arabes vivaient-ils au sud de cette mer ? Il ne savait pas. Pour la première fois depuis le début de son errance, il avait vraiment l’impression de ne pas savoir où il se trouvait.

Il dormit sur le sable chaud d’une plage, rêvant des steppes, essayant de maintenir Tamerlan hors de son rêve par la seule force de sa volonté. Soudain, il fut secoué par des mains vigoureuses qui le firent rouler sur le ventre et lui attachèrent les jambes et les bras dans le dos. On l’obligea à se relever.

Un homme dit « Qu’est-ce que c’est que ça ? » ou quelque chose de similaire. Il parlait un sabir qui ressemblait à du turc. Bold n’en connaissait pas beaucoup de mots, mais c’était un genre de turc, et il arrivait généralement à en saisir le sens. Les hommes, autour de lui, avaient l’air de soldats, ou peut-être de brigands, de gros ruffians aux mains rudes, qui portaient des boucles d’oreilles en or et des vêtements de coton sale. En les voyant, il se mit à pleurer tout en souriant comme un idiot ; il sentit son visage se crisper et ses yeux le brûler. Ils le regardaient avec méfiance.

— Un fou, risqua l’un des hommes.

Bold secoua la tête.

— Je… je n’ai vu personne, dit-il en turc.

Mais il avait l’impression d’avoir les lèvres engourdies. En dépit de ses babillages avec lui-même et avec les dieux, il avait oublié comment parler aux gens.

— Je croyais que tout le monde était mort, reprit-il tant bien que mal avec un geste de la tête en direction du couchant.

Ils n’avaient pas l’air de le comprendre.

— Tuez-le, dit l’un d’eux, aussi expéditif que Tamerlan.

— Tous les chrétiens sont morts, répondit un autre.

— Tuez-le, allez ! Les bateaux sont pleins.

— Amenez-le, dit l’autre. Les marchands d’esclaves nous en donneront bien quelque chose. Il ne fera pas couler la barque ; il n’a que la peau sur les os, ajouta-t-il.

Ou quelque chose dans ce goût-là. Ils le tirèrent au bout d’une corde jusqu’à la plage. Bold devait se dépêcher pour ne pas tomber, et l’effort lui faisait tourner la tête. Il n’avait pas beaucoup de forces. Les hommes sentaient l’ail, ce qui réveillait sa faim, bien que ce fut une mauvaise odeur. Mais s’ils avaient l’intention de le vendre au marché aux esclaves, ils devraient lui donner à manger. Bold en avait tellement l’eau à la bouche qu’il salivait comme un chien. Son visage était baigné de larmes et son nez coulait. Ayant les mains attachées dans le dos, il ne pouvait s’essuyer.

— Ce qu’il bave ! On dirait un cheval.

— Il est malade.

— Il n’est pas malade. Amenez-le. Allez ! fit l’homme à l’intention de Bold. N’aie pas peur. Là où on t’emmène, même les esclaves vivent mieux que vous autres, chiens de barbares.

Puis on le poussa par-dessus le bord d’une barque échouée sur le sable. Il y eut de brutales secousses, et on la mit à l’eau, où elle se balança violemment. Il roula aussitôt sur le côté, contre la paroi de bois.

— Lève-toi et assieds-toi là, esclave ! Sur ce rouleau de corde !

Il s’assit pendant qu’ils travaillaient. Quoi qu’il puisse arriver, c’était toujours mieux que le désert qu’il venait de traverser. Rien que de voir bouger des hommes, de les entendre parler, le comblait. C’était comme de regarder des chevaux courir sur la steppe. Il les observa avidement hisser une voile, puis le bateau eut un soubresaut si violent qu’il s’écrasa le nez sur le pont. Ce qui fit rugir de rire l’équipage. Bold eut un sourire penaud et désigna la grande voile latine :

— Il faudrait un peu plus de vent que ce soupir pour nous faire chavirer.

— Allah nous protège !

— Allah nous protège !

Des musulmans !

— Allah nous protège, dit poliment Bold, en arabe. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux.

Pendant les années qu’il avait passées dans l’armée de Tamerlan, il avait appris à être aussi musulman que n’importe qui. Bouddha se fichait de ce qu’on pouvait dire par politesse. Bien sûr, ça ne l’empêcherait pas de finir en esclavage, mais ça lui vaudrait peut-être un peu de nourriture. Les hommes le considéraient avec curiosité. Il regardait défiler la côte. Ils lui détachèrent les bras et lui donnèrent un peu de pain et de mouton séché. Il essaya de mâcher chaque bouchée une centaine de fois. Ces saveurs familières lui rappelaient toute sa vie. Il mangea, et but l’eau fraîche d’une tasse qu’ils lui tendirent.

— Loué soit Allah. Merci, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux.

Ils longèrent une vaste baie, et prirent le large. La nuit venue, ils mouillèrent l’ancre à l’abri d’un cap. Bold se pelotonna sous un rouleau de corde et dormit d’un sommeil agité. Il se réveilla souvent, se demandant où il était.

Le matin, ils repartirent, toujours vers le sud. Un jour, enfin, ils franchirent un long défilé et se retrouvèrent en pleine mer, ballottés par les vagues. Le roulis du bateau lui rappelait la démarche du chameau. Bold fit un geste interrogateur en direction de l’ouest. Les hommes lui dirent un nom, que Bold ne comprit pas.

— Ils sont tous morts, lui dirent-ils.

Quand le soleil se coucha, ils étaient toujours au large. Pour la première fois, ils passèrent la nuit en pleine mer. Ils ne dormirent pas. Chaque fois que Bold se réveillait, il les voyait observer les étoiles en silence. Pendant trois jours, ils voguèrent sans voir la terre, et Bold se demanda combien de temps ça durerait. Mais le matin du quatrième jour, le ciel au sud devint blanc, puis brun.

Une brume sèche, poudreuse,

Comme venue du Gobi. Terre !

Terre à l’horizon. La mer et le ciel

Se fondent dans un même brun.

Surgit une tour de pierre,

Puis une grande jetée, devant un port.

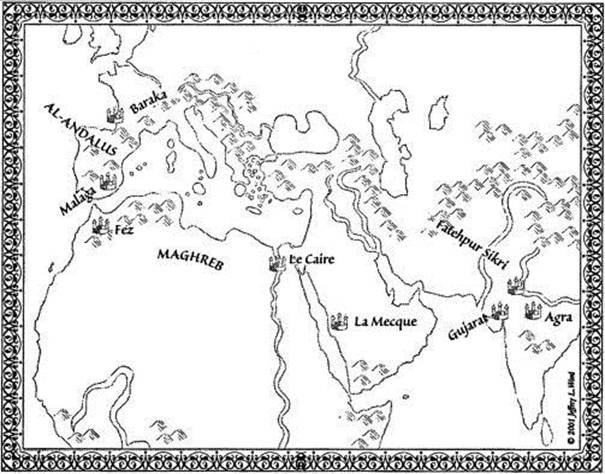

L’un des marins lança joyeusement : « Alexandrie ! » Bold avait entendu ce nom, mais n’en savait pas davantage. Nous non plus. Et si vous voulez savoir comment tout cela continue, vous n’avez qu’à lire le chapitre suivant.

3

En Égypte, notre pèlerin est vendu comme esclave ; à Zanj, nouvelle rencontre avec les inévitables Chinois

Ses ravisseurs naviguèrent jusqu’à une plage, amarrèrent leur barque à l’aide d’une pierre attachée à une corde, ligotèrent Bold et le laissèrent à bord, sous une couverture.

C’était une plage pour les petits bateaux, non loin d’un immense quai, de l’autre côté de la digue, où mouillaient de plus gros navires. À leur retour, les hommes étaient soûls et se disputaient. Ils tirèrent Bold de la barque, lui délièrent les jambes et, sans lui adresser la parole, le poussèrent vers la muraille de la ville, que Bold trouva bien vieille et poussiéreuse, blanchie par les vents marins et puant au soleil comme un poisson mort – on en voyait d’ailleurs de grandes quantités pourrir çà et là. Sur les quais, devant un immense bâtiment, se trouvaient des balles de tissus, des caisses, des jarres en terre ; puis un étal de poissons, qui lui fit venir l’eau à la bouche en même temps que son estomac se mettait à gargouiller.

Ils arrivèrent au marché aux esclaves. C’était une place carrée avec une estrade au milieu, qui ressemblait un peu à celles des écoles de lamas. Trois esclaves furent vendus rapidement. Les femmes mises en vente suscitaient le plus d’intérêt et de commentaires dans la foule. Elles étaient nues, à l’exception de cordes et de chaînes, d’ailleurs inutiles. Elles se tenaient là, l’air absentes ou abattues. La plupart étaient noires, quelques-unes hâlées. On se serait cru à la fin d’une vente aux enchères, quand on brade le rebut. Avant Bold, une gamine émaciée de dix ans fut achetée par un gros homme habillé de robes de soie sales. La transaction se fit dans une sorte d’arabe, et elle partit pour quelques pièces d’or, dans une monnaie dont Bold n’avait jamais entendu parler. Il aida ses ravisseurs à lui retirer ses vieux habits.

— Inutile de m’attacher, essaya-t-il de leur dire en arabe.

Mais ils ne l’écoutèrent pas et lui entravèrent les chevilles.

Il marcha jusqu’à l’estrade, dans la chaleur cuisante du soleil. Il sentait mauvais, et il se rendit compte que son séjour dans la contrée vide l’avait laissé aussi amaigri que la petite fille qu’on venait de vendre. Il n’avait plus que la peau sur les os. Il se redressa, regarda le soleil tandis que les enchères commençaient et se récita le soutra du Lapis Lazuli : « Les démons étrangers de la méchanceté parcourent la Terre. Parti, parti ! Le Bouddha renonce à l’esclavage ! »

— Est-ce qu’il parle arabe ? demanda quelqu’un.

Un de ses ravisseurs lui flanqua un coup de coude, alors Bold lança, en arabe :

— Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, je parle arabe, et aussi turc, mongol, ulu, tibétain et chinois.

Puis il commença à réciter la première sourate du Coran ou du moins ce qu’il en savait encore, jusqu’à ce qu’on tire sur sa chaîne, ce qu’il interpréta comme l’ordre de se taire. Il avait très soif.

Un petit Arabe fluet l’acheta pour vingt quelque chose. Ses ravisseurs eurent l’air contents. Ils lui tendirent ses vêtements alors qu’il descendait de l’estrade, lui flanquèrent une tape dans le dos et s’en allèrent. Il s’apprêtait à remettre son vieux manteau crasseux lorsque son nouveau propriétaire l’arrêta et lui tendit une sorte de drap de coton propre.

— Enroule-toi là-dedans et laisse tes vieux vêtements ici.

Surpris, Bold regarda par terre les vestiges de son ancienne vie. Ce n’étaient que de vieilles hardes, mais elles l’avaient suivi jusqu’ici. Abandonnant le couteau caché dans sa manche, il récupéra son amulette, mais son nouveau maître la lui prit et la jeta sur sa défroque.

— Allons, je connais un marché à Zanj où je peux vendre un barbare comme toi trois fois le prix que je t’ai payé. En attendant, tu peux m’aider à préparer notre voyage jusque là-bas. Tu comprends ? Aide-moi, et tout ira mieux pour toi. Je te donnerai plus à manger.

— Je comprends.

— Tu as intérêt. N’essaye même pas de t’échapper. Alexandrie est une ville superbe. Les mamelouks y font régner une loi encore plus dure que la charia. Il n’y a pas de pardon pour les esclaves en fuite. Ce sont des orphelins ramenés ici des confins de la mer Noire, des hommes dont les parents ont été tués par des barbares comme toi.

En fait, Bold avait lui-même tué quelques-uns des hommes de la Horde d’Or, aussi hocha-t-il la tête sans faire de commentaires.

— Les Arabes les ont élevés selon les préceptes d’Allah, et ce sont maintenant plus que des musulmans, dit son maître avec un sifflement suggestif. On les a entraînés à diriger l’Égypte sans se préoccuper des détails, à n’être fidèles qu’à la charia. Crois-moi, tu n’aimerais pas tomber sur eux.

— Je comprends, acquiesça Bold.

Traverser le Sinaï rappelait à Bold ses voyages en caravane, dans les déserts du cœur du monde, si ce n’est que, cette fois, il marchait en compagnie des esclaves, au milieu des nuages de poussière, dans le sillage des chameaux. Ils avaient rejoint le haj de l’année. Un nombre incroyable de chameaux et de pèlerins avaient foulé cette route dans le désert, et maintenant c’était une large piste poussiéreuse passant au pied de collines rocailleuses. Ils croisèrent quelques groupes, plus petits, qui montaient vers le nord. Jamais Bold n’avait vu autant de chameaux.

Le caravansérail était une vieille bâtisse aux murs lépreux, couverts de salpêtre. On n’ôtait jamais les cordes qui attachaient les esclaves les uns aux autres, et ils dormaient en rond par terre. Les nuits étaient plus douces que celles auxquelles Bold était habitué, ce qui compensait la canicule des journées. Leur maître, qui s’appelait Zeyk, leur donnait suffisamment à boire et à manger, matin et soir, les traitant en cela aussi bien que ses chameaux. Un commerçant prenant soin de ses marchandises et qui faisait de son mieux pour que la cordée d’esclaves dépenaillés reste en forme, se disait Bold, qui approuvait cette attitude. Si tous avançaient du même pas, la marche n’en était que facilitée. Une nuit, il leva les yeux et vit que l’Archer le regardait, du haut du ciel. Cela lui rappela les nuits qu’il avait passées seul dans la campagne vide.

Fantôme de Tamerlan,

Dernier survivant d’un peuple de pêcheurs,

Temples de pierre vides offerts au ciel,

Jours de disette, petite jument,

Arc et flèches ridicules,

Oiseau rouge, oiseau bleu, perchés aile à aile.

Arrivés à la mer Rouge, ils montèrent à bord d’un bateau trois ou quatre fois plus long que celui qui les avait amenés à Alexandrie, et qu’ils nommaient indifféremment boutre ou sambouk. Ils suivaient la côte occidentale au plus près, par fort vent d’ouest, leur grande voile latine gonflée comme le ventre du Bouddha. Ils avançaient à vive allure. Zeyk nourrissait de mieux en mieux son lot d’esclaves. Il les engraissait pour le marché. Bold ingurgitait avec plaisir sa ration supplémentaire de riz et de concombres, et constatait que les plaies de ses chevilles commençaient à cicatriser. Pour la première fois depuis longtemps, la faim le laissait tranquille. Il avait l’impression de sortir du brouillard ou d’un rêve, de s’éveiller un peu plus chaque jour. Bien sûr, il était esclave, mais ce ne serait pas toujours le cas. Il arriverait forcément quelque chose.

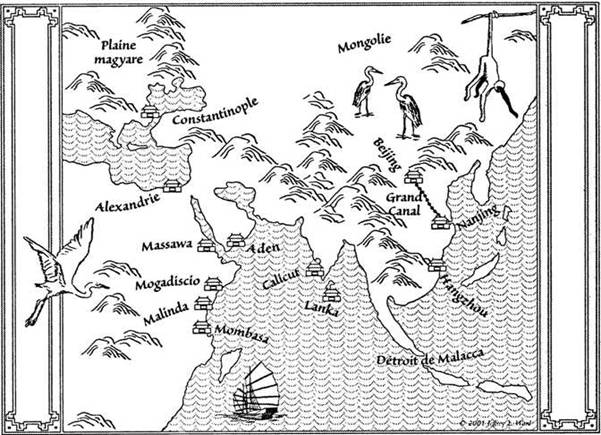

Après une escale dans un port sec et brun appelé Massawa, l’une des haltes sur le chemin du pèlerinage, ils mirent la voile vers la mer Rouge, à l’est, bordèrent le cap rouge, bas sur l’horizon, qui marquait la fin de l’Arabie, et descendirent vers Aden. C’était une grande oasis en bord de mer, en fait le plus grand port que Bold ait jamais vu, une ville extrêmement riche, pleine de citronniers, de palmiers qui dansaient au-dessus des toits de céramique et d’innombrables minarets. Zeyk ne débarqua ni ses marchandises ni ses esclaves, et, après avoir passé la journée à terre, revint l’air soucieux.

— Mombasa, dit-il au capitaine du navire.

Il lui redonna quelques pièces, et ils remirent le cap vers le sud, empruntèrent le détroit, contournèrent la corne de l’Afrique, laissèrent Ras Hafun derrière eux, et longèrent la côte de Zanj. Bold n’était jamais descendu si loin au sud. Dans le ciel sans nuages, le soleil brillait du matin au soir, les cuisant cruellement le midi, quand il était au zénith. L’air était brûlant comme dans un four. La côte passait sans transition d’un brun terne à un vert vibrant. Ils s’arrêtèrent à Mogadiscio, Lamu, Malindi, autant de prospères ports de commerce arabes, mais Zeyk ne s’y attarda pas.

En arrivant à Mombasa, le plus grand port où ils avaient fait escale depuis leur départ, ils virent une flotte de navires gigantesques, d’une taille inimaginable pour Bold. Chacun d’eux était aussi grand qu’une petite ville, avec une longue rangée de mâts au milieu. Une vingtaine de bateaux plus petits avaient mouillé l’ancre au milieu d’une dizaine de ces puissantes nefs.

— Fort bien, dit Zeyk au capitaine et propriétaire du sambouk. Les Chinois sont là.

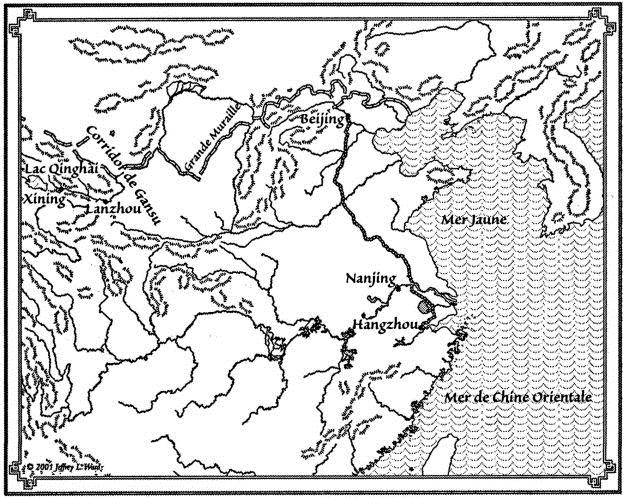

Les Chinois ! Bold n’aurait jamais imaginé qu’ils puissent avoir une flotte pareille. D’un autre côté, ce n’était pas étonnant. Leurs pagodes, leur muraille : ils aimaient construire grand.

La flotte ressemblait à un archipel. Tous à bord du sambouk regardaient, stupéfaits, intimidés, les navires extraordinaires, comme s’ils avaient contemplé des dieux marins. Les immenses navires chinois étaient aussi longs qu’une douzaine de boutres, et Bold compta neuf mâts sur l’un d’eux. Zeyk surprit son regard et dit, avec un mouvement du menton :

— Observe-les bien. L’un d’eux sera bientôt ta nouvelle demeure, si Dieu le veut.

Le propriétaire du sambouk profita de la brise qui soufflait du large pour les amener à terre. Le port était entièrement occupé par les chaloupes qui débarquaient les arrivants et, après quelques discussions avec Zeyk, le propriétaire du sambouk décida d’accoster juste au sud du front de mer. Zeyk et son associé relevèrent le bas de leur robe et s’avancèrent dans l’eau, pour aider la longue file d’esclaves à gagner la terre. L’eau verte était aussi chaude que du sang, plus chaude même.

Bold reconnut quelques Chinois vêtus, malgré la chaleur, de leur épais manteau de feutre rouge. Ils parcoururent le marché, touchant les marchandises sur les éventaires et jacassant, marchandant à l’aide d’un traducteur que Zeyk connaissait. Zeyk s’approcha de lui et le salua avec effusion, demandant à traiter directement avec les Chinois. Le traducteur le présenta à quelques-uns des Chinois, qui se montrèrent polis, voire affables, à leur manière. Bold se mit à trembler légèrement, peut-être de chaleur et de faim, peut-être de voir ces Chinois, après toutes ces années, à l’autre bout du monde, commerçant comme toujours. Comme si de rien n’était.

Zeyk et son assistant menèrent les esclaves à travers le marché. C’était une effusion d’odeurs, de couleurs et de sons. Des gens noirs comme la poix, leurs dents blanches ou jaunes contrastant fortement avec leur peau, vantant leurs produits et marchandant joyeusement. Bold suivit les autres à travers des

Montagnes de fruits jaunes et verts,

De riz, de café, de poissons séchés et d’encornets,

De balles de coton et de tissus multicolores,

À pois ou à rayures, bleues et blanches.

À perte de vue, tout n’était que

Coupons de soie chinoise, tapis de prière,

Grosses noisettes brunes, casseroles de cuivre

Pleines de perles ou de joyaux colorés,

Boulettes d’opium à l’odeur douceâtre,

Nacre, cuivre, cornaline, vif-argent.

Dagues et épées, turbans et châles,

Défenses d’éléphants et cornes de rhinocéros,

Bois de santal et ambre gris,

Lingots et pièces, d’or et d’argent,

Toile blanche, brocart rouge et porcelaine…

Tout ce qu’offre le monde, éclaboussé de soleil.

Le marché aux esclaves était une enclave située non loin du marché principal, avec son podium central, si semblable à l’estrade des écoles de lamas.

Les autochtones étaient massés sur l’un des côtés pour une vente de gré à gré. La plupart étaient arabes, souvent vêtus de robes bleues et de babouches de cuir rouge. Derrière le marché, une mosquée et un minaret se dressaient au-dessus de bâtiments à trois, parfois quatre étages. La rumeur était forte, mais en étudiant la scène Zeyk hocha la tête et dit :

— Nous attendrons d’être reçus en privé.

Il donna des gâteaux d’orge aux esclaves et les conduisit vers l’un des grands bâtiments situés près de la mosquée. Quelques Chinois les rejoignirent, accompagnés de leur traducteur, et tous se rendirent dans une cour intérieure ombragée par des plantes à larges feuilles entourant une fontaine murmurante. Sur cette cour s’ouvrait une pièce aux murs garnis d’étagères où étaient harmonieusement disposés des bols et des statuettes. Bold reconnut des poteries de Samarkand, des figurines de Perse et des bols de porcelaine bleu de Chine, avec des motifs cuivrés et des incrustations de feuille d’or.

— Très joli, dit Zeyk.

Puis les discussions commencèrent. Les Chinois examinèrent les longues rangées d’esclaves que Zeyk avait amenées. Ils disaient quelque chose au traducteur, qui se tournait vers Zeyk. Lui parlant à l’oreille, hochant fréquemment la tête, Zeyk lui soufflait alors quelques mots. Bold se mit à transpirer bien qu’il fut transi de froid. On était en train de les vendre aux Chinois en un seul lot.

L’un des Chinois passa la rangée d’esclaves en revue et s’arrêta devant Bold.

— Comment t’es-tu retrouvé ici ? lui demanda-t-il en chinois.

Bold déglutit, fit un geste vers le nord.

— J’étais marchand, répondit-il dans un chinois un peu rouillé. La Horde d’Or m’a capturé et amené en Anatolie, puis à Alexandrie, et enfin ici.

Le Chinois hocha la tête et s’éloigna. Peu après, les esclaves furent reconduits vers le front de mer par des marins chinois en pantalons et maillots courts. Là, de nombreuses autres rangées d’esclaves attendaient. On les déshabilla, on les lava des pieds à la tête, à l’eau douce, fraîche. On leur donna des tuniques de coton écru, puis on les conduisit en barque vers l’un des gigantesques navires. Bold grimpa les quarante et une marches d’un escalier posé sur le flanc du navire, derrière un jeune et maigre esclave noir. On les fit descendre sous le pont principal, et on les mena vers une chambre, à l’arrière du navire. Ce qui se passa ensuite, nous ne vous le dirons pas ici, mais l’histoire n’aurait pas de sens si nous ne le faisions pas. Nous le verrons donc au chapitre suivant. Ces choses arrivèrent.

4

Après des événements consternants, un morceau du Bouddha apparaît ; puis la Flotte des trésors demande à Tianfei d’apaiser ses craintes

Le bateau était tellement énorme qu’on ne sentait pas le mouvement des vagues. On avait l’impression d’être sur une île. La pièce dans laquelle ils étaient gardés était vaste, basse de plafond, et s’étendait sur toute la largeur du bateau. Des grilles, des deux côtés, laissaient passer l’air et un peu de lumière, mais il faisait sombre. Un trou grillagé donnait sur le flanc du bateau et servait de lieux d’aisances.

Le garçon noir, osseux, se pencha au-dessus. Sans doute se demandait-il s’il pourrait fuir par là. Il parlait l’arabe mieux que Bold, bien que ce ne fût pas non plus sa langue natale ; il avait un accent guttural que Bold n’avait jamais entendu. « Y t’traitent kom d’la mird. » Il venait des collines de l’autre côté du Sahel, leur dit-il en regardant dans le trou. Il y mit un pied, puis l’autre. Il ne passerait pas par là.

Puis il y eut un bruit de serrure, alors il retira ses pieds du trou et recula d’un bond, comme un animal. Trois hommes entrèrent. Ils les firent se lever et se tenir debout devant eux. Des officiers mariniers, se dit Bold. Venus inspecter la cargaison. L’un d’eux examina attentivement le jeune Noir. Il fit un signe de tête aux autres, qui déposèrent par terre des bols de riz, ainsi qu’un grand bout de bambou creux contenant de l’eau. Puis ils repartirent.

Ils firent de même pendant deux jours. Le petit Noir, qui s’appelait Kyu, passait le plus clair de son temps à regarder par le trou qui servait de latrines, les yeux perdus dans le vague ou bien contemplant l’eau. Le troisième jour, on les conduisit sur le pont pour aider à charger le bateau. La cargaison fut montée à bord grâce à des cordes qui passaient sur des poulies accrochées aux mâts, puis descendue dans les soutes du navire. Les portefaix suivaient les instructions de l’officier de veille, généralement un grand Han au visage lunaire. La soute était divisée en neuf compartiments indépendants, tous plusieurs fois plus grands que les plus grands boutres de la mer Rouge. Les esclaves qui avaient déjà navigué disaient que, comme ça, le grand bateau ne pouvait pas couler ; si l’un des compartiments fuyait, on pouvait le vider et le réparer, ou on pouvait même le laisser se remplir d’eau ; les autres maintiendraient le navire à flot. En quelque sorte, cela revenait à se trouver sur neuf bateaux attachés ensemble.

Un matin, sur le pont, au-dessus de leur tête, retentit le martèlement des pieds des marins, et ils sentirent qu’on levait les deux ancres de pierre géantes. De grandes voiles furent hissées sur les espars, une par mât. Le bateau commença à se balancer lentement, régulièrement, sur l’eau, en s’inclinant légèrement.

C’était une vraie ville flottante. Des centaines d’individus vivaient à bord, déplaçant sacs et caisses, de soute en soute. Bold compta cinq cents personnes différentes, et il y en avait sûrement beaucoup plus. C’était stupéfiant, le monde qu’il pouvait y avoir à bord. Typiquement chinois, les esclaves étaient tous d’accord. Les Chinois ne voyaient pas à quel point le bateau était bondé ; pour eux, c’était normal. Ce n’était pas différent des autres villes dans lesquelles ils vivaient.

L’amiral de la grande flotte était sur leur vaisseau : Zheng He, un géant à la face plate. Un Chinois de l’Ouest, un hui, comme disaient tout bas certains esclaves. Sa présence leur valait un grouillement d’officiers, de dignitaires, de prêtres et de surnuméraires de toutes sortes sur le pont supérieur. Dans les cales, il y avait beaucoup de Noirs, de Zanjis et de Malais, qui faisaient les travaux les plus durs.

Cette nuit-là, quatre hommes entrèrent dans le quartier des esclaves. L’un d’eux, Hua Man, était le second de Zheng. Ils s’arrêtèrent devant Kyu et l’attrapèrent. Hua lui flanqua un coup sur la tête avec une courte matraque. Les trois autres remontèrent sa robe et lui écartèrent les jambes. Ils lui bandèrent étroitement les cuisses et la taille. Ils redressèrent le gamin à moitié inconscient, puis Hua tira un petit couteau incurvé de sa manche. Il attrapa le sexe du garçon et d’un seul coup de couteau le lui trancha, avec les bourses, au ras du corps. Le gamin gémit. Hua pinça la blessure qui saignait et glissa un lacet de cuir autour. Il se pencha, inséra un petit bout de métal dans la plaie, serra le lacet et le noua. Il s’approcha du trou à merde et jeta les parties génitales du garçon dans la mer. L’un de ses assistants lui tendit un tampon de papier humide qu’il colla sur la blessure, puis les autres le maintinrent en place avec des bandages.

Quand il fut bien attaché, deux des hommes prirent le gamin sous les bras et lui firent passer la porte.

Ils revinrent avec lui une ou deux gardes plus tard et l’allongèrent par terre. Apparemment, ils l’avaient fait marcher tout ce temps.

— Ne le laissez pas boire, dit Hua aux esclaves qui rentraient craintivement la tête dans les épaules. S’il boit ou s’il mange au cours des trois prochains jours, il mourra.

Le gamin gémit toute la nuit. Les autres esclaves se regroupèrent instinctivement de l’autre côté de la soute, trop terrorisés pour parler. Bold, qui avait châtré quelques chevaux en son temps, alla s’asseoir à son côté et ne le quitta plus. Le gamin avait peut-être dix ou douze ans. Son visage grisâtre avait quelque chose qui attirait Bold. Pendant trois jours, le gamin demanda de l’eau en gémissant, mais Bold ne lui en donna pas.

Le soir du troisième jour, les eunuques revinrent.

— Bon, c’est maintenant qu’on va voir s’il va vivre ou mourir, dit Hua.

Ils relevèrent le gamin, lui ôtèrent ses bandages et, d’un coup sec, Hua retira le bout de métal de la blessure. Kyu poussa un jappement et gémit pendant qu’un jet d’urine coulait de son entrejambe dans un pot de chambre en porcelaine que tenait le deuxième eunuque.

— Bien, fit Hua aux esclaves silencieux. Débrouillez-vous pour le laver. Rappelez-lui d’enlever la fiche pour se soulager et de la remettre tout de suite après, jusqu’à ce qu’il soit guéri.

Ils repartirent et fermèrent la porte.

Les esclaves abyssiniens consentirent alors à parler au gamin.

— Si tu gardes ça propre, ça cicatrisera comme il faut. L’urine le nettoie aussi, alors ça ira. Enfin, je veux dire, si tu te mouilles quand tu y vas.

— Une chance qu’ils ne nous l’aient pas fait à tous.

— Qui vous dit qu’ils ne vont pas le faire ?

— Ils ne le font pas aux adultes. Il en meurt trop. Il n’y a que les enfants qui peuvent supporter ça.

Le lendemain matin, Bold aida le gamin à s’approcher du trou à merde et à ôter le bandage pour qu’il puisse enlever la fiche et uriner. Puis Bold la lui remit et lui montra comment le faire lui-même, aussi délicatement que possible, pendant que le gamin gémissait.

— Il faut remettre la fiche, ou ça va se refermer et tu mourras.

Le gamin se recoucha sur sa chemise de coton. Il avait de la fièvre. Les autres essayèrent de ne pas regarder l’horrible blessure, mais il était difficile de ne pas la voir de temps à autre.

— Comment peuvent-ils faire une chose pareille ? demanda l’un d’eux en arabe, tandis que le gamin dormait.

— Ce sont eux-mêmes des eunuques, répondit l’un des Abyssiniens. Hua est un eunuque. L’amiral aussi est un eunuque.

— Ils devraient pourtant savoir, eux.

— Ils le savent, justement. Ils nous détestent, tous autant que nous sommes. Ils font marcher l’empereur de Chine à la baguette, et ils détestent tous les autres. Vous voyez ce qui va se passer, fit-il en indiquant l’immense vaisseau d’un geste du bras. Ils vont tous nous castrer. La fin est proche.

— Vous adorez dire ça, vous autres les chrétiens, mais jusque-là, ça n’a été vrai que pour vous.

— Dieu nous a pris les premiers pour abréger nos souffrances. Votre tour viendra.

— Ce n’est pas de Dieu que j’ai peur, c’est de l’amiral Zheng. Lui, l’Eunuque aux Trois Joyaux. L’empereur Yongle est son ami d’enfance, et pourtant, quand ils avaient treize ans, il a ordonné qu’il soit castré. Vous pouvez croire ça ? Maintenant, les eunuques le font à tous les jeunes garçons qu’ils font prisonniers.

Pendant les jours qui suivirent, la fièvre de Kyu empira et il n’avait plus que de rares moments de conscience. Bold resta assis à côté de lui et lui humecta les lèvres avec des chiffons humides, récitant des soutras dans sa tête. La dernière fois qu’il avait vu son propre fils, une trentaine d’années auparavant, celui-ci avait à peu près l’âge du jeune Noir. Ses lèvres étaient grises et parcheminées, sa peau noire était terne, sèche et brûlante. Tous ceux que Bold avait vus aussi fiévreux avaient fini par mourir, alors c’était probablement une perte de temps. Il eût certainement mieux valu laisser la pauvre créature asexuée s’en aller tranquillement. Mais il continuait à lui donner de l’eau quand même. Il se rappelait comment le gamin regardait partout dans le bateau, quand ils l’avaient fait monter à bord, son regard intense, scrutateur. Et maintenant, son corps gisait là, comme celui d’une pauvre petite Africaine, malade à crever d’une infection au bas-ventre.

Et puis la fièvre passa. Kyu mangea de mieux en mieux. Mais, même quand il fut sur pied, il parla peu par rapport à avant. Son regard avait changé. Il fixait les gens à la façon d’un oiseau, comme s’il n’arrivait pas à croire ce qu’il voyait. Bold se rendit compte que le garçon avait voyagé hors de son corps. Il était allé dans le bardo et celui qui était revenu n’était plus le même. Complètement différent. Le garçon noir était mort ; celui-ci repartait de zéro.

— Quel est ton nom, maintenant ? demanda-t-il.

— Kyu, répondit le gamin, pas surpris, comme s’il ne se rappelait pas avoir déjà parlé à Bold.

— Bienvenue dans cette vie, Kyu.

Voguer sur le vaste océan était une étrange façon de voyager. Les cieux défilaient au-dessus de leur tête, mais ils n’avaient pas l’impression d’avancer. Bold avait beau se demander ce que représentait une journée de mer pour la flotte, et s’ils allaient plus vite, au bout du compte, qu’à cheval, mais il n’y arrivait pas. Il ne pouvait que regarder filer les nuages et attendre.

Vingt-trois jours plus tard, la flotte arriva à Calicut, une ville bien plus grande que tous les ports de Zanj, aussi grande qu’Alexandrie, peut-être même plus.

Bulbes et tours de grès, murailles crénelées,

Envahies par une tempête de verts.

Si près du soleil, la vie jaillit vers le ciel.

Maisons de pierre au centre de la ville,

Maisons de bois tout autour, poussant dans la jungle,

Envahissant la côte, les collines,

Jusqu’à la montagne qui étreint la ville,

Aussi loin que porte le regard.

Malgré l’immensité de la ville, toute activité cessa à l’arrivée de la flotte chinoise. Bold, Kyu et les Éthiopiens regardèrent par leur grille la foule vociférante, bigarrée, agiter les bras en l’air, stupéfaite.

— Ces Chinois ! Ils vont conquérir le monde.

— Et puis les Mongols envahiront la Chine, répondit Bold.

Il vit Kyu observer les hordes massées sur le rivage. L’expression du gamin était celle d’un preta, qu’on aurait oublié d’enterrer. Certains masques de démon avaient ce regard, le vieux regard des prêtres Bon, celui du père de Bold quand il était en colère. Un regard qui plongeait dans l’âme et disait : J’emporte ça avec moi, vous ne pourrez pas me l’enlever, n’essayez même pas. Bold frémit en voyant ce regard dans les yeux d’un si jeune garçon.

Les esclaves déchargèrent la cargaison dans des barques, et chargèrent sur leur vaisseau les marchandises apportées par d’autres barques. Aucun d’eux ne fut vendu, et on ne les fit descendre qu’une fois sur le rivage, pour aider à dégrouper une pyramide de ballots de tissu puis à les transporter sur les longues pirogues qu’on utilisait pour transférer les marchandises des plages vers la Flotte des trésors.

Pendant ce travail, Zheng He descendit à terre sur sa barge personnelle, qui était peinte, dorée, incrustée de joyaux et de mosaïques de porcelaine, à la proue ornée d’une statue d’or. Zheng descendit la passerelle, vêtu d’une robe d’or brodée de rouge et de bleu. Ses hommes avaient déroulé pour lui un tapis sur la plage, mais il s’en écarta pour aller observer le chargement de la nouvelle cargaison. Il était vraiment immense, aussi large que haut, et se balançait d’avant en arrière en marchant. Son visage carré n’était pas celui d’un Han ; et c’était un eunuque. Il était tout ce que les Abyssiniens disaient qu’il était. Bold l’observa du coin de l’œil et remarqua que Kyu le regardait aussi, dressé comme un cobra, oubliant son travail, les yeux rivés sur Zheng He. Un faucon guettant sa proie. Bold l’empoigna et le remit au travail.

— Allez, Kyu, on est compagnons de chaîne, ici. Tu avances ou je t’assomme et je te traîne par terre. Je ne veux pas avoir d’ennuis. Tara sait ce qui pourrait arriver à un esclave qui s’attirerait des histoires avec ces gens-là.

En quittant Calicut, ils mirent le cap vers le sud et Lanka. Là, les esclaves furent laissés à bord du bâtiment, pendant que les soldats descendaient à terre, où ils disparurent pendant plusieurs jours. Le comportement des officiers restés à bord faisait penser à Bold que le détachement était en campagne. Ne cessant de les épier, il constata qu’ils étaient de plus en plus nerveux au fur et à mesure que les jours passaient. Il n’avait pas idée de ce qu’ils feraient si Zheng He ne revenait pas, mais il ne pensait pas qu’ils lèveraient l’ancre. En fait, les artificiers s’activèrent fébrilement, étalant leurs ressources incendiaires, pendant que la barge de l’amiral et les autres vaisseaux revenaient toutes voiles dehors du port intérieur de Lanka, leurs hommes remontant à bord en poussant des cris triomphants. Ils s’étaient sortis d’une embuscade tendue dans l’intérieur des terres, racontaient-ils, et avaient capturé l’usurpateur local, ce traître qui leur avait tendu l’embuscade. Ils avaient également capturé le roi légitime, pour faire bonne mesure, bien qu’à ce stade l’histoire semblât assez confuse quant à savoir qui était qui, et pourquoi ils avaient déposé le roi légitime en même temps que l’usurpateur. Le plus stupéfiant, c’est qu’ils disaient que le roi légitime avait en sa possession la relique la plus sainte de l’île, une dent du Bouddha appelée le Dalada. Zheng éleva le petit reliquaire d’or pour montrer la prise de guerre à tout le monde. Une canine, apparemment. L’équipage, les passagers, les esclaves, tous se mirent à hurler à s’en arracher la gorge.

— C’est une immense chance, dit Bold à l’oreille de Kyu quand le bruit eut un peu diminué.

Il joignit les mains et récita le soutra de la Descente à Lanka.

En réalité, c’était un tel coup de chance que ça l’effrayait. Et il n’y avait aucun doute que la peur entrait pour une bonne part dans les hurlements de l’équipage. Le Bouddha avait béni Lanka, c’était dorénavant un endroit à part. Une branche de l’arbre pipal poussait dans son sol, et ses larmes minéralisées coulaient encore sur les flancs de la montagne sacrée qui se dressait au centre de l’île ; la même que celle au sommet de laquelle se trouvait une empreinte de pied d’Adam. Il n’était sûrement pas bien d’enlever le Dalada de sa place légitime, qui était cette terre sacrée. Cet acte relevait indéniablement du blasphème.

Pendant qu’ils mettaient le cap à l’est, une histoire se mit à circuler à bord : le Dalada était la preuve que le roi déposé avait le droit de régner ; il serait restitué à Lanka quand l’empereur Yongle aurait déterminé les droits des uns et des autres dans cette affaire. Les esclaves furent rassurés par cette nouvelle.

— Alors, c’est l’empereur de Chine qui va décider qui doit régner sur cette île ? demanda Kyu.

Bold acquiesça. L’empereur Yongle était lui-même monté sur le trône à l’issue d’un violent coup d’État, et Bold ne voyait pas vraiment lequel des deux prétendants au trône de Lanka il fallait privilégier. En attendant, le Dalada était à bord.

— C’est bien, dit-il à Kyu après réflexion. En tout cas, rien de mauvais ne peut nous arriver pendant cette traversée.

C’est bien ce qui se passa. Les nuages noirs d’une tempête qui se dirigeait vers eux se dissipèrent mystérieusement juste au moment où ils allaient éclater. Des vagues géantes se dressaient sur l’horizon, d’énormes queues de dragon fouaillaient visiblement les vagues, alors qu’ils voguaient sereinement au centre, sur une mer d’huile qui se déplaçait sous eux. Ils passèrent même le détroit de Malacca sans être attaqués par les pirates de Palembanque ou, plus au nord, de Cham, ou encore par les Wakou japonais – bien que, comme le fit remarquer Kyu, aucun pirate doté d’un minimum de bon sens n’eût défié une flotte aussi énorme et puissante, dent du Bouddha ou non.

Puis, alors qu’ils voguaient dans le sud de la mer de Chine, quelqu’un vit le Dalada planer sur le vaisseau, la nuit, comme une petite flamme de chandelle.

— Comment sait-il que ce n’était pas la flamme d’une chandelle ? demanda Kyu.

Mais le lendemain matin, quand le soleil se leva, le ciel était rouge. De gros nuages noirs bouillonnaient à l’horizon, venant du sud en rangs serrés. Ils rappelaient fortement à Bold l’orage qui avait tué Tamerlan.