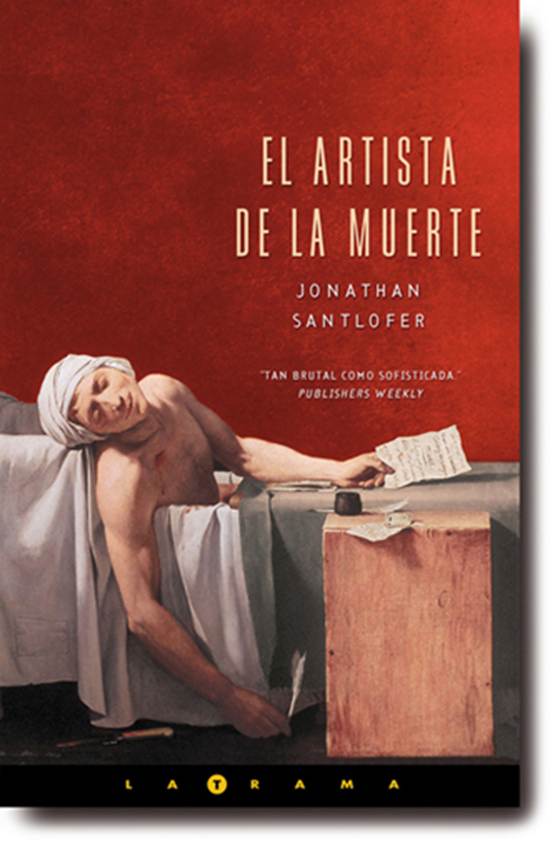

`El artista de la muerte` es un asesino que recrea cuadros famosos con sus víctimas: La muerte de Marat de Jacques-Louis David, El Desollamiento de Marsias de Tiziano…

Kate McKinnon, una prestigiosa y adinerada historiadora de arte descubre que todas las personas asesinadas tuvieron alguna relación con ella. Antes de dedicarse al arte, Kate había sido policía, por lo que decidirá colaborar en la investigación. Pronto llegará a la conclusión que la próxima víctima del asesino podría ser ella.

Jonathan Santlofer

El artista de la muerte

Kate McKinnon, 1

Para Joy

PRÓLOGO

Ya antes de que todo se torciera ella tuvo el presentimiento de que sería un día nefasto. Le echó la culpa al dolor de cabeza con el que se había levantado. Pero incluso más tarde, a medida que el dolor de cabeza remitía, la sensación, casi una premonición, seguía presente. Aun así, logró llegar al final del día. Quizá, pensó, la noche sería mejor.

Se equivocaba.

– ¿Y si nos tomamos algo, un café, por ejemplo? -Él sonríe.

– Debería ir a casa.

Él mira el reloj.

– Sólo son las ocho y media. Venga. Te invito al mejor capuchino de la ciudad.

Ella acepta, quizá porque el dolor de cabeza ha desaparecido por completo, o porque el día ha salido mucho mejor de lo que esperaba o porque no le apetece estar sola, al menos no ahora.

– Caminemos un poco.

El aire nocturno es fresco y un poco húmedo. Ella tiembla bajo la fina chaqueta de algodón.

– ¿Tienes frío? -Él le rodea los hombros con el brazo. Ella no está segura de que quiera eso. Suspira de forma audible-. ¿Qué?

Ella sonríe débilmente.

– Nada, no lo entenderías – dice ella.

El comentario le irrita. ¿Por que no lo entendería? Él le aparta el brazo de los hombros -ella se pregunta por qué- y ambos recorren otra manzana repleta de restaurantes y edificios de piedra rojiza, en silencio, hasta que ella habla.

Quizá sería mejor que buscase un taxi para volver a casa.

Él la toma del brazo, la retiene con suavidad.

– Venga. Sólo un café.

– Creo que debería irme.

– Vale, pero te acompaño a casa.

– No seas ridículo, puedo volver sola.

– No. Insisto. Cogemos un taxi y nos tomamos un capuchino en tu barrio. ¿Qué te parece?

Ella suspira, no tiene fuerzas para discutir.

En el taxi, ninguno de los dos habla; él mira por la ventana y ella se observa las manos.

El Starbucks de la esquina está cerrado; dentro hay un chico fregando que les hace un gesto con la mano para que no entren.

– Mierda. Me apetecía tomarme un café. -Él la mira, triste, como un niño, y luego le dedica la mejor de sus sonrisas.

– Oh, vale. Tú ganas. -Ella también sonríe-. Pondré una cafetera.

Ante el portal, ella busca a tientas la llave y la introduce en la cerradura, pero la puerta se abre antes de que la gire.

– Todo se está viniendo abajo. Están construyendo y no paran de romperlo todo. Me quejaría al portero, pero no serviría de nada.

En la segunda planta tienen que rodear varias pilas de madera y suministros eléctricos.

– Creo que están uniendo dos apartamentos explica ella-. Supongo que para pedir un alquiler más alto. Llevan semanas así, el ruido me está volviendo loca.

En la tercera planta, descorre el cerrojo convencional y luego el de seguridad.

Él entra en el apartamento, se quita el abrigo de inmediato, lo deja caer en una silla. Ella piensa que se está poniendo demasiado cómodo. Él se sienta en el sofá: una capa de espuma gruesa cubierta con un llamativo estampado y cojines, que ella compró en la Catorce, uno con un retrato dibujado de Elvis, el otro con la imagen de Marilyn. Él pasa el dedo por los labios exageradamente rojos de Marilyn, hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás.

Ella se da cuenta de que todavía lleva el abrigo puesto, se lo quita, lo cuelga en un gancho que hay en la parte interior de la puerta principal, gira el pestillo y el cerrojo de seguridad.

– Pura costumbre -dice.

Sonríe, nerviosa, y se dirige a la kitchenette, un pequeño espacio rectangular del tamaño de un armario adosado al salón. Tira de una cadenita y una bombilla ilumina la minúscula nevera, una cocina de dos quemadores, un fregadero diminuto y un estante con una tostadora y una cafetera de filtro. Levanta la tapa de la cafetera, saca un viejo filtro marrón y lo tira al pequeño cubo de basura de plástico.

– ¿Te ayudo?

– No, gracias. Casi no hay sitio.

Ella nota que él la observa mientras prepara el café y toma conciencia de sus propios movimientos, del balanceo de su pelo. Quizá no ha sido buena idea invitarlo a tomar café.

Cuando ella regresa al salón se sienta en la silla de respaldo rígido que utiliza para la mesa del ordenador y se coloca frente al sofá.

– Enseguida estará el café.

Él la mira y sonríe, pero no dice nada. Ella juguetea con un hilo suelto del puño de la blusa e intenta encontrar una forma de romper el silencio.

– ¿Qué tal si pongo música? -Ella se incorpora, se dirige hasta el reproductor de cedés, colocado en el suelo en uno de los rincones-. Es mi único lujo.

Él cruza la habitación, se arrodilla junto a ella y saca un disco de la pila ordenada. -Por éste.

– Billie Holiday -dice ella mientras le quita el cedé de la mano-. Me mata.

«Me mata me mata me mata me mata me mata me mata…», las palabras resuenan dentro de él.

Por los dos pequeños altavoces se oye un clarinete y luego el gemido conmovedor e inimitable de Billie Holiday. Los primeros versos de God Bless the Child llenan la habitación de una tristeza inefable.

El la observa arrodillada a su lado, tarareando la canción con la cabeza ladeada y el pelo cubriéndole parte de la cara. Lleva toda la noche observándola, pensando en esto, planeando. Pero ahora no está seguro. ¿Volver a empezar? Ha pasado tanto tiempo… Ha sido tan bueno… Pero cuando alarga la mano y le toca el pelo, sabe que ya es demasiado tarde.

Ella echa la cabeza hacia atrás y se levanta de inmediato.

– Lo siento. No quería asustarte -dice él sin alterarse mientras ella lo mira.

Él disfruta viéndola moverse como una gata, nerviosa y asustadiza, pero cuando ella lo mira desde arriba, como si él fuera un ser inferior, ya no le parece para nada una gatita. Una descarga de ira le recorre el cuerpo; está preparado.

– Iré a por el café. -Ella se vuelve, pero él le agarra el brazo-. Eh -dice-, ¡basta ya!

Él la suelta, alza las manos en señal de tregua e intenta sonreír de nuevo.

Ella cruza los brazos.

– Creo que deberías marcharte.

Sin embargo, él vuelve a acomodarse en el sofá, entrelaza las manos detrás de la cabeza y esboza una sonrisa.

– No es necesario hacer una montaña de un grano de arena, ¿vale?

– A veces sí. Pero no me apetece hablar de eso ahora. No creo que lo entendieras.

– ¿No? ¿Y eso? Oh… un momento, creo que ya lo pillo.

– Vete, eso es todo. -Ella adopta una pose desafiante.

– Ya lo entiendo -dice él-. Yo soy el tipo malo y tú eres la víctima inocente. Oh, claro. Completamente inocente. -Se pone en pie-. Pues bien, te diré algo…

– Eh, cálmate -dice ella, intentando controlar la situación-. No pasa nada.

– ¿Nada? -repite la palabra como si careciese de significado.

«¡Hazlo!» -¡Un momento! -grita él.

– ¿Qué? -pregunta, aunque se da cuenta de que no le está hablando a ella y de que mueve rápidamente los párpados, como si estuviera en una especie de trance.

El da un paso hacia delante, con los puños cerrados.

Ella abandona la pose desafiante y corre hacia la puerta. Mientras lucha por descorrer los cerrojos, él se abalanza sobre ella. Intenta gritar, pero él le cubre la boca con la mano.

Entonces le tira de los brazos, le grita, le farfulla en un tono duro, irreconocible. Le extiende los brazos por encima de la cabeza. A ella le sorprende la fuerza de él, pero logra liberar una mano y golpearle en la boca. Un hilillo de sangre le brota del labio. Él no parece percatarse, la derriba, le aprisiona ambas manos bajo las rodillas para así tener los brazos libres y rasgarle la blusa y manosearle los pechos. Ella intenta golpearle, pero sus patadas se pierden en el aire.

Entonces él le sujeta la barbilla, se inclina hacia ella y presiona su boca contra la suya. Ella prueba la sangre de él. Logra zafarse y escupirle en la cara.

– ¡Te mataré! -grita ella.

Él la golpea con fuerza en la cara, luego se aparta y se queda de pie junto al sofá, mirando hacia abajo.

– ¿Cómo lo haremos? ¿Agradable… o no tan agradable?

Ella lo ve todo doble, no puede erguirse y tiene ganas de vomitar.

Entonces él vuelve a colocarse encima de ella y se frota contra su cuerpo, insultándola. Ella muerde el cojín de Marilyn y se concentra en Billie Holiday.

Ahora él se mueve con frenesí, la insulta más fuerte, pero ella se percata de que no ha habido penetración y se siente aliviada.

Él se aparta.

– No me has puesto cachondo. -Se sube los pantalones. Ha sido un error.

«Claro que es un error. Cíñete al plan», piensa.

Ella se baja la falda.

– La nueva mujer es… tan dura -dice tratando de encontrar las palabras que aplaquen su ego herido- que no sabe satisfacer a un hombre.

Ella intenta pensar con calma, sólo quiere que él se marche.

– Sí -dice-. Tienes razón. Lo… Lo siento. No ha sido culpa tuya, yo…

Él le sujeta la cabeza y se la gira hacia él.

– ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? -Ella intenta apartarle la mano, pero no puede-. ¿Me estás tratando con condescendencia? ¡A mí! ¡Maldita zorra!

Le suelta la cabeza y la abofetea tan rápido que se queda aturdida durante unos instantes; luego chilla.

– ¡Vete! ¡Vete de aquí, joder!

Ella corre hacia el teléfono, pero él es más rápido. Lo arranca de la mesita de un tirón. El cable sale despedido del enchufe. Entonces él la sujeta por el pelo y la cintura y la arrastra hasta la cocina; el cristal ardiente de la cafetera le quema en la espalda desnuda. La empuja contra la pared. La cafetera se cae; el café hirviendo salpica los tobillos de ella. Ella intenta arañarle la cara, yerra y él le propina un puñetazo.

Recuerda el día en que, de niña, se puso el traje blanco de la confirmación; después el blanco da paso al gris y el gris al negro.

Él apenas recuerda haber encontrado el cuchillo en el fregadero, pero la chica ya no se mueve. Está en el suelo, con una pierna doblada bajo su cuerpo y la otra extendida hacia delante, y hay sangre por todas partes, en la cocina, en los armarios, en el suelo. Ni siquiera recuerda el color de la blusa; está manchada de un hermoso rojo oscuro. Por la comisura de los labios le borbotea un poco de saliva rosada. Tiene los ojos bien abiertos, con expresión de sorpresa. Él le devuelve la mirada perdida.

¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Les habrá oído alguien? Aguza el oído intentando escuchar sirenas, televisores, radios o señales de vida procedentes de otros apartamentos, pero no oye nada. Se siente afortunado. «Sí, siempre he tenido suerte», piensa.

– ¡Qué desorden! -dice con voz ronca.

Encuentra un par de guantes de goma junto al fregadero, introduce las manos ensangrentadas, lava el cuchillo a conciencia y lo guarda en un cajón; luego se quita los zapatos para no dejar huellas de pisadas manchadas de sangre y los coloca en el estante, junto a la tostadora. Arranca varias toallas de papel de un rollo, las enrolla hasta formar dos bolas, les echa un chorro de detergente líquido y comienza a limpiar todo aquello que recuerda haber tocado en el apartamento. Saca incluso el disco de Billie Holiday del reproductor, lo guarda en la caja y lo coloca en el centro de la pila de cedés. Inspecciona el sofá en busca de cualquier cosa que se le pueda haber caído o desprendido, botones o incluso pelos. Ve varios cabellos que le parecen de mujer, pero, por si acaso, descuelga la aspiradora de mano de la pared de la kitchenette y la pasa varias veces por el sofá, luego la limpia con un trapo y la vuelve a colgar.

Sin darse cuenta, se toca el labio. Siente el dolor y recuerda el beso.

De vuelta a la kitchenette, toma una esponja del fregadero, le echa un poco de detergente, limpia la sangre de los labios de la chica muerta y luego introduce y saca la esponja de la boca varias veces.

Le levanta una mano inerte. «¿Esmalte de uñas?» No, sangre. «¿Mía o suya?» La esponja no limpia bien, los restos de rojo se aferran tenazmente debajo de las uñas. Se mete la esponja en el bolsillo del pantalón, justo sobre las toallas de papel mojadas, y la humedad atraviesa la tela y le llega al muslo. Entonces extrae del bolsillo interior un pequeño estuche de manicura, siempre lo lleva consigo, y comienza a trabajar con sus buenas herramientas metálicas. Al cabo de diez minutos, las uñas de la chica están impolutas y arregladas a la perfección. Se queda unos minutos admirando su pequeña obra de arte. Luego, valiéndose de las tijeras para cutículas, le corta con cuidado un mechón de pelo y se lo guarda en el bolsillo de la camisa, justo encima del corazón.

Se acerca a ella, le toca la mejilla. Separa el dedo enguantado, manchado de rojo escarlata. «¡Eso es!»

Comenzando por la sien, desliza el dedo color cereza mejilla abajo, lenta y minuciosamente, deteniéndose sólo una vez para hundir el dedo en el charco de sangre que hay en el pecho de la chica. Luego prosigue por detrás de la oreja y traza una pequeña curva antes de acabar en el saliente del mentón de la chica muerta.

«Perfecto.»

Ahora necesita algo útil.

En el minúsculo dormitorio, piensa en llevarse el cuadro que está sobre la cama. Demasiado grande. ¿Tal vez el crucifijo que cuelga de una pesada cadena de plata? Se lo pasa de una mano enguantada a la otra, antes de volver a guardarlo en el cajón del aparador.

Luego echa un vistazo a un pequeño álbum de fotografías y decide que es eso lo que necesita.

Al volver a la puerta, descorre los cerrojos de seguridad, se pone los zapatos y luego el impermeable.

En el pasillo, fuera del apartamento, titubea. En la primera planta oye la cantinela de un diálogo televisivo, «Laura, cariño, ya estoy en casa…», y luego las risas grabadas. Avanza a hurtadillas por el pasillo y sale al rellano. Cierra la puerta tras de sí con un golpe seco.

Ya en la calle, con las manos enguantadas bien hundidas en los bolsillos, se esfuerza por caminar de manera normal, con la cabeza gacha. A seis o siete manzanas del apartamento de la chica muerta, logra quitarse uno de los guantes dentro del bolsillo y con la mano libre le hace señas a un taxi.

Le indica su destino al taxista y se sorprende al oír el tono tranquilo de su propia voz.

«¿Ha ocurrido de verdad? ¿Se trata de una alucinación?» No está del todo seguro. Quizás haya sido un sueño. Pero entonces siente la humedad en el muslo y el guante de plástico en la otra mano… y sabe que ha sido real.

Los músculos de la nuca y la mandíbula se le tensan; durante unos instantes, todo su cuerpo se estremece.

¿Es esto lo que él quería? Apenas lo recuerda.

Ya es demasiado tarde. Está hecho. Acabado.

Ve su reflejo en la ventanilla del taxi.

No, piensa, apenas ha comenzado.

1

Kate McKinnon Rothstein, Larguirucha para las chicas del colegio Saint Anne's, porque a los doce años ya medía metro ochenta, recorría a zancadas el suelo de madera de fresno del salón de su ático, y las pantuflas parecían seguir el ritmo hip-hop de Lauryn Hill, que resonaba en las doce habitaciones del apartamento. La música rebotaba en los cuadros contemporáneos y modernos, las máscaras africanas, algún que otro artefacto medieval y detalles sólo al alcance del mejor interiorista de Nueva York: pomos de cristal antiguos, griferías de latón para el baño compradas en los mercadillos de París, almohadas bordadas de los vendedores ambulantes de Marruecos, un par de jarrones de la dinastía Ming de valor incalculable junto a la cara de cerámica de Fulper.

En el dormitorio, en el que casi todo era de color blanco, Kate se quitó las pantuflas, sintió la tentación de tumbarse en la cama de matrimonio -una isla mullida con un edredón de plumón puro y una docena de almohadas de encaje blancas y color hueso-, pero sólo le quedaban treinta minutos antes de reunirse con su vieja amiga Liz Jacobs.

Aun después de tantos años, el esplendor de la habitación, de su vida, seguía maravillándole y una imagen, tan clara como cualquiera de los cuadros de la pared, tomó forma en su interior: el minúsculo dormitorio donde había pasado los primeros diecisiete años de su vida; una cama pequeña, un colchón fino, una cómoda cubierta con papel adhesivo imitación madera y un papel pintado más viejo que ella, que se despegaba por todas partes. Kate se vio reflejada en el espejo de cuerpo entero de la puerta del armario. «Afortunada -pensó-, muy afortunada.» Se quitó el elegante traje de negocios, se enfundó unos pantalones de sport gris marengo y un suéter de cuello alto de cachemira, se recogió el pelo negro y grueso, al que acababan de salirle unas cuantas canas, que había teñido de rubio gracias a Louis Licari, el colorista de los ricos o guapos, se lo sujetó con un par de peinetas de carey y se aplicó unas gotitas de su perfume favorito, Bal a Versailles, detrás de las orejas.

Un recuerdo a lo Proust: su madre con su traje de fiesta, alta y regia como Kate, a pesar de la etiqueta de JCPenney, arropándola y dándole el beso de buenas noches. «Que sueñes con los angelitos, gatita.» Si su madre estuviera viva, pensó Kate, le compraría litros de perfume caro, le llenaría los armarios de ropa de diseño y la sacaría de esa casa adosada de Queens. Se ruborizó. ¿A quién le importaban los perfumes y los trajes de diseño? Ojalá su madre hubiera vivido el tiempo suficiente para que Kate le diera algo, cualquier cosa… Suspiró.

En el baño, se aplicó un pintalabios casi incoloro y observó en el espejo la cara de la mujer en la que se había convertido. No era tan distinta de la que había dejado atrás hacía diez años, bastaba con quitar varias arrugas, añadir un uniforme, una pistola y una actitud que asustaba a la mitad de los hombres de la comisaría 103. Pero eso fue en otra vida, una vida que prefería olvidar.

Nunca había tenido intención de ser poli, aunque lo llevaba en la sangre: su padre, su tío, sus primos, todos polis. Kate decidió estudiar historia del arte en la universidad, pero tras cuatro años sentada en salas oscuras contemplando diapositivas de cuadros famosos, una legión de trabajos diseccionando obras de arte, deconstruyéndolas, como suelen decir, memorizando fechas y términos -arbotantes, arrepentimientos, frescos, glacis-, después de todo eso, no había surgido ni un solo trabajo para la estudiante de arte becada por la Universidad de Fordham. Tras seis meses de trabajo temporal, mecanografiando y rellenando cartas anónimas, pensó: ¿por qué oponerse? El trabajo de poli siempre la había intrigado, y los cursos en la academia del Departamento de Policía de Nueva York demostraron ser algo mucho más sencillo que descifrar el simbolismo de un cuadro flamenco.

Dada su preparación, Kate nunca tuvo que patrullar y, por supuesto, le tocaban todos los casos relacionados con el arte, pero hasta que no le asignaron a Niños Desaparecidos -terreno que los hombres le cedían alegres- no se entregó de lleno al trabajo. Un error. Tras una década de niños a los que no pudo encontrar ni salvar se sintió al borde del colapso. Gracias a Dios, Richard Rothstein le ofreció una segunda oportunidad: cursos de posgrado, un doctorado, tiempo para escribir la tesis sobre historia del arte y luego su inesperado éxito editorial, Vidas de artistas.

La nueva Kate salvaba a los niños antes de que se perdieran, y ése era el método que más le gustaba. Más de un niño con problemas había pasado la noche en casa de los Rothstein, a veces noches que se convertían en semanas, tranquilizándoles y dándoles sopa de pollo, aunque en realidad era la asistenta, y no Kate, quien compraba la verdura y cocinaba al vapor las chirivías.

Nadie, y mucho menos Kate, se habría imaginado que esta chica huérfana de Astoria presentaría una serie televisiva basada en su libro, celebraría fiestas para candidatos a gobernador, directores ejecutivos y estrellas del cine en su apartamento de San Remo. Su vida, todo cuanto tenía, seguía sorprendiéndole e incluso avergonzándole; y se esforzaba por mostrarse desprendida para aplacar de este modo parte de la culpa que acompañaba la buena suerte.

Se cambió las pantuflas por unos zapatos de salón y se puso una chaqueta ligera. Ya estaba lista.

Podría decirse que las cabezas giraron tanto como la de la niña de El exorcista cuando Kate entró en el bar del hotel Four Seasons y vio, en el otro extremo del local, a su amiga Liz, medio oculta por el ejemplar de ese mes de la revista Town and Country, en la que aparecía la cara de Kate delante de un cuadro abstracto con una leyenda que rezaba: «Nuestra Señora de las Artes y las Letras.»

– Deja esa revistilla, por favor -dijo Kate con su voz ronca y grave-. Si se hubieran molestado en contar algo de mi triste y patética juventud, tal vez no habría dado la impresión de ser una famosilla estirada y ricachona.

– Ah, la recatada chica de la portada. -Liz alzó la vista y observó con los ojos azules a la verdadera Kate.

Kate se inclinó hacia ella, la besó en ambas mejillas y luego, con su garbo natural, se sentó con las piernas cruzadas en una silla de mimbre de respaldo alto. Se fijó en los pómulos pecosos de su amiga, en la falta de maquillaje y de afectación, le sonrió afectuosamente y pidió un martini al camarero de esmoquin cuando éste colocó un ginger ale frente a Liz.

– Veo que sigues sin beber. -Kate sacó un paquete de Marlboro.

– Veo que sigues fumando.

– Digamos que sigo intentando dejarlo. Ojalá tuviera tu fuerza de voluntad. -Kate encendió un cigarrillo.

Guardó la cajetilla en el bolso, examinó la larga barra de caoba, el techo catedralicio, las parejas elegantes hablándose en susurros, riéndose, disfrutando de la buena vida. Exhaló una columna de humo, la observó romperse y desaparecer. A veces toda su vida le parecía tan ilusoria como ese humo: una noche hablando con Charlie Rose sobre Vidas de artistas y a la noche siguiente sosteniendo la mano de una adolescente en una clínica para el tratamiento del sida.

– Te lo juro, Liz, no sé qué es lo que me preparó para esta vida.

– El colegio Saint Anne's para… ¿cómo era? ¿Chicas Díscolas?

– Eso mismo. -Kate se rió y levantó el vaso-. Un brindis por mi mejor amiga. -Entrechocaron los vasos-. Bueno, ¿y qué es lo que ha sacado a mi querida adicta al trabajo de detrás de su escritorio de Quantico?

– Un curso intensivo de formación de un mes sobre técnicas informáticas avanzadas que dan aquí mismo, en Nueva York.

– No. -Kate golpeó la mesa de caoba con las manos-. No me tomes el pelo, Liz Jacobs. No me creo que el FBI te deje un mes libre para estar aquí, conmigo, en Nueva York.

– No te tomo el pelo. Pero, querida, el FBI no me envió, y siento decirlo, para salir contigo, aunque, desde luego, eres la guinda del pastel. He venido a dominar los ordenadores y a aprender a manejar el material que cambia mi trabajo más deprisa de lo que me engorda el culo. Todo está ahí si sabes cómo encontrarlo: perfiles y estudios que le siguen la pista a cualquier criminal. -Se dio un golpecito en el mentón con un dedo-. Tus niños desaparecidos… Si hubiéramos tenido acceso al material acumulado en las bases de datos, nunca habrías perdido a la última niña… ¿recuerdas cómo se llamaba?

Oh, claro, Kate se acordaba perfectamente.

Ruby Pringle, alias Judy Pringle. Doce años. Vista con vida por última vez con tres pares de vaqueros de Calvin Klein -dos de peto, uno negro, todos de la misma talla- colgados sobre el hombro de su chaqueta de animadora de Forest Hills mientras se encaminaba hacia el probador del departamento juvenil de la tienda de vaqueros de Queens Plaza… Kate intentó en vano alejar el recuerdo. Un ángel desnudo y golpeado, con los ojos bien abiertos, cubiertos de una fina película, una especie de párpado interno, como un gato medio dormido, flotando en un mar acolchado de plástico negro ondulado. Ruby Pringle parece clavarle la mirada. Piernas y brazos extendidos, esmalte de uñas blanco, estropeado, piel del color del papel de prensa. Un cable de teléfono enrollado con tanta fuerza alrededor del cuello que se hunde en la carne. Los vaqueros arrugados a la altura de los tobillos. El olor de la muerte de Ruby Pringle es indistinguible, mezclado con los trozos de pizza mohosos, café molido, peladuras de verduras y leche agria.

La agente de homicidios Kate McKinnon sabe que no debe tocar nada de la escena del crimen, pero no puede contenerse. Le sube los vaqueros a Ruby Pringle hasta la cintura, se aleja a trompicones del contenedor de basura, observa con los ojos entornados el neblinoso sol de mediodía, intentando borrar de la retina la imagen de la niña muerta.

– ¿Lo echas de menos alguna vez? -le preguntó Liz.

– ¿El qué? Oh. -Kate regresó al presente-. ¿Estás de broma? Entre el libro, la serie de televisión (que, gracias a Dios, se ha acabado) y el trabajo para la fundación -Kate dejó escapar un suspiro- no tengo tiempo ni para mear.

– No me perdí ninguno de tus episodios porque esperaba que olvidaras que estabas delante de una cámara y comenzaras a soltar tacos. Pero eras muy educada. -Liz sonrió-. ¿Cómo lo lograste?

Kate puso los ojos en blanco.

– No viste las tomas falsas.

– Seguro que recibes cartas de admiradores.

– Oh, claro. Toneladas. Richard va a dejar su trabajo de abogado para ayudarme a clasificarlas.

Liz se rió.

– ¿Cómo está ese marido tan sexy que tienes?

– No lo bastante sexy -replicó Kate con una sonrisa sardónica-. Trabaja en exceso. Tiene demasiados casos, como siempre, además del trabajo que hace gratis (aunque admito que yo lo animo en eso) y el trabajo para la fundación. Encima ahora ha aceptado varios casos especiales en la ciudad. Cuando llega a casa antes de medianoche, es como un perro apaleado.

– Uno de esos de patas largas y con pedigrí.

– ¿Con pedigrí? ¿Mi Richard? Sabes perfectamente, Liz Jacobs, que a Richard y a mí nos criaron en la misma asociación protectora de animales. No somos más que unos chuchos. -Sonrió-. Por supuesto, cuando Richard quiere es sexy y… bueno, da igual. -Volvió a sonreír-. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué tal los chicos?

– Muy bien. Los dos van a la universidad. Increíble, ¿no? Suerte que las inversiones de su pésimo padre salieron bien.

– Y que los geniecillos lograron becas. Deberías sentirte orgullosa de ellos.

– Y lo estoy -dijo Liz, incapaz de reprimir esa expresión propia de todas las madres orgullosas, una sonrisa tímida que encubre el estallido de orgullo-. Oh, no debería haberlo dicho…

– ¿El qué? ¿Que estás orgullosa?

– No. Que Frank es un padre pésimo. Sólo es un pésimo esposo.

– Te dio dos hijos maravillosos. -Kate se bebió el martini e imaginó que se colaría por la minúscula grieta que acababa de abrírsele en el corazón.

«Mierda.» Eso no era lo que necesitaba en esos momentos, sentada junto a su mejor amiga, a quien adoraba de verdad, pero ante quien, de repente, le apetecía jactarse de todos esos beneficios de la buena vida que acababa de menospreciar durante el último cuarto de hora, porque durante ese intercambio inocente -«¿Qué tal los chicos?»-, seguido de la expresión ufana y maternal de Liz, Kate sintió que su mundo resplandeciente y perfecto se derrumbaría en cualquier momento. «Mierda, mierda, mierda.» Liz se percató de la mirada perdida de Kate.

– ¿Estás bien?

– Sí, claro.

Liz la observó con detenimiento.

– ¿En serio?

– En serio. -Kate sonrió de oreja a oreja-. Eh, ¿cuándo te has cortado el pelo? Te queda bien.

– Hace nada. Ya soy mayor para llevar el pelo largo.

– Vaya. -Kate se apartó de los hombros el pelo negro con mechas rubio rojizo-. ¿Qué tal me queda?

– A ti te favorece.

– Vale, pero avísame cuando empiece a parecerme a Baby Jane.

– Diría que aún te queda un año. -Liz se rió.

– Muy graciosa. -Kate miró a su amiga entornando los ojos, pero sonrió de inmediato-. ¿Te das cuenta de que acabo de cumplir cuarenta y un años? ¡Cuarenta y uno! Es increíble.

Kate recordó el primer año en el cuerpo; todavía veía lo mal que le quedaba el uniforme, los pantalones se le fruncían en la cadera y la camisa azul, pensada para un hombre, se le ceñía en el pecho. Liz le había dicho en broma que, seguramente, era la primera y última blusa que le había hecho parecer pechugona. El recuerdo le hizo sonreír y luego suspiró.

– Siempre pensé que me quedaría en los veintiocho -dijo-, treinta como máximo.

– Eh, yo tengo cuarenta y cinco. ¿Crees que me vas a dar pena? Olvídalo. -Liz negó con la cabeza-. ¿Qué planes tienes para esta noche?

A Kate se le iluminó el rostro.

– Richard y yo vamos a ver a nuestros dos chicos preferidos. Iremos a algún espectáculo al centro de la ciudad, alguno moderno y vanguardista, estoy segura. -Puso los ojos en blanco-. ¿Te apetece acompañarnos?

– No puedo. Esta noche me tocan los manuales del ordenador. Ya no sé ni lo que es vivir. -Fingió un bostezo-. Pero gracias. Y, déjame que lo adivine… te refieres a Willie y a Elena.

– Por supuesto -sonrió Kate.

– Se han hecho famosos gracias a tu libro.

– Oh, lo habrían hecho sin mí. -Kate agitó la mano para restarle importancia-. Willie expondrá varios cuadros en la Bienal de Venecia el mes que viene. Es todo un acontecimiento en el mundo de las artes. También tiene su propia exposición aquí en Nueva York, en el Museo de Arte Contemporáneo.

– ¡Qué pasada!

– Una pasada, sin duda. Y Elena irá de gira por Europa este verano -prosiguió Kate, con la voz teñida de entusiasmo-. Oh, ojalá hubieras podido acudir a la actuación de la otra noche. Valió la pena.

Durante unos instantes, el bar del Four Seasons se convirtió en el anfiteatro del Museo de Arte Contemporáneo. Elena en escena, una solitaria figura iluminada sobre un fondo de abstracciones cambiantes y orgiásticas: la traducción de sus acrobacias vocales pasadas por un ordenador.

– Elena podría haber tenido éxito como cantante comercial -dijo Kate-. Pero ha elegido este camino mucho más difícil, aunque maravilloso. Todos esos engreídos estaban fascinados.

Kate recordó a la directora del museo, Amy Schwartz, una persona de carácter inquieto, embelesada, elogiando la voz de múltiples octavas de Elena. Y el conservador jefe, Schuyler Mills, proclamando la brillantez de Elena; sin duda alguna, un hombre de gran gusto y entendimiento. Incluso el viejo aburrido y presuntuoso, el nuevo presidente del consejo de administración del museo, Bill Pruitt, se mantuvo despierto, hazaña nada desdeñable para un hombre que solía roncar durante los recitales poéticos y las charlas de los artistas en el museo. En cuanto al joven conservador, Raphael Perez, el tipo no podía apartar los ojos de Elena. Pero ¿quién iba a culparle? La chica era muy guapa.

– Siento haberme perdido el espectáculo de Elena. Has hecho un trabajo excelente con esos chicos, Kate.

Esta vez le tocó a Kate esbozar esa sonrisita que ocultaba el estallido de orgullo. Sí, era cierto, había tenido mucho que ver con el trabajo de los chicos. Willie y Elena. Los dos estudiantes premiados de la primera clase que Richard y ella habían adoptado a través de Hágase el Futuro, una fundación formativa para los niños desfavorecidos de las zonas más deprimidas de la ciudad, hacía ya casi diez años. De acuerdo, no eran sus hijos biológicos. Ni siquiera niños adoptados. Pero ¿era posible que amase a algún niño más que a esos dos? Quizá se sintiera más unida a ellos porque no eran hijos suyos, porque no existía esa angustia parental que viene con la sangre y que enfrenta a padres e hijos. No, con Elena y Willie nunca había ocurrido nada semejante. Oh, claro, se habían producido algunos encontronazos, pero nada de lo que no se hubieran reído después o hubieran superado incluso llorando. Willie y Elena. Sus hijos. Y, sí, lo serían. Sonrió afectuosamente.

– Dios, adoro a esos mocosillos.

– Oh, Kate. -Liz entrelazó las manos como si fuera a rezar-. Por favor, por favor, por favor, adóptame. Seré buena, limpiaré la habitación, me lavaré los dientes. ¡Lo juro!

Kate se rió, rebuscó en el bolso, sacó la cajetilla de Marlboro; en el lateral había un parche de nicotina arrugado.

– No me extraña que no funcione. -Entonces tomó una fotografía doblada que había sobre la mesa-. ¿De dónde ha salido?

– Se despegó del parche de nicotina. Quizás haya dado a luz.

Pero Kate había dejado de reírse. Sostuvo la fotografía junto a la lamparilla, en el centro de la mesa. La imagen era borrosa y los colores un tanto desvaídos.

– Es de la graduación.

– Eso parece -dijo Liz quitándole la fotografía de las manos-. No está mal.

– Salvo que no sé cómo ha llegado hasta aquí.

– Oye, que no pasa nada si incluso la dura de Kate McKinnon reconoce que lleva fotografías sentimentales encima.

– Lo reconocería, pero la única fotografía que llevo en el bolso es la del carné de conducir, y si pudiera no la llevaría.

– Bueno, supongo que alguien te la puso ahí para darte una sorpresa.

Durante unos instantes, Kate sintió algo que no había sentido en años; algo que Kate, la agente de Homicidios, solía sentir cuando sabía que andaba tras la pista de algo o cuando sabía, aunque intentara negarlo, que era imposible, que se había acabado… que el niño que había estado buscando estaba muerto. Intentó que esa sensación no le afectase.

– Supongo que habrá sido Richard -dijo, aunque le costaba imaginarse por qué. O, seguramente, Lucille, la asistenta. Pero ¿por qué no la habría dejado en su escritorio o en la encimera o en una docena de sitios diferentes mucho más lógicos? Kate volvió a guardar la fotografía en el bolso y trató de olvidarse del asunto-. Eh -dijo, alegrándose-, ¿por qué no te quedas conmigo este mes? Lo digo en serio. Tenemos habitaciones que nunca usamos. Me harías un favor.

– El FBI ya me ha alquilado un apartamento pequeño cerca del centro, está al lado de la biblioteca.

– Oh, deja de intentar impresionarme.

– No pasa nada, de verdad. -Liz se metió varios cacahuetes en la boca-. De todos modos, Kate, no encajo en tu mundo.

– Oh, santo cielo. ¿Después de todos estos años aún tengo que recordarte que, aunque compre, coma y vaya de fiesta con la clase alta, sólo soy una intrusa? En el fondo, jovencita, somos tal para cual.

Liz la miró de hito en hito.

– Mi querida amiga, mírame, mírate y luego mira a nuestro alrededor. ¡Por Dios, soy la única mujer que visto con colores! Y esta blusa naranja es cien por cien poliéster. -Tocó con los dedos la manga de Kate-. ¿De cachemira, no? ¿Ralph Lauren o Calvin no sé cuántos? Y no me mientas… he visto tu armario. ¿Y yo? Ni tan siquiera recuerdo la última vez que comí en un restaurante donde no te recoges la comida con una bandeja.

– Lizzie, si no te quedas conmigo todo el mes, prométeme que al menos comeremos juntas dos o tres veces por semana. Nosotras dos solas. -Kate rebuscó en el bolso de piel-. Aquí están. Las llaves de mi humilde apartamento. Es todo tuyo. Entra y sal cuando quieras. Gorronea la comida de la nevera. Ponte mis Calvin no sé cuántos.

– ¿Sabes? Siempre he querido tener un ático de lujo de veinte habitaciones con vistas a Central Park como segunda residencia.

– Doce habitaciones, no veinte.

– Doce tristes habitaciones. -Liz dejó caer las llaves-. Olvídalo.

– Vale. Incluiré a Richard en la oferta. Ponte mi ropa. Acuéstate con mi sexy marido.

Liz cerró la mano en torno a las llaves.

– Eso me gusta más.

2

El salvapantallas del ordenador, varios signos de dólar parpadeantes -un regalo divertido de un cliente-, irradiaba una luz verde iridiscente sobre las pilas de expedientes legales, declaraciones juradas y cartas que se elevaban sobre el brillante escritorio Knoll de Richard Rothstein como el modelo a escala de un complejo de apartamentos de muchas plantas. Detrás de las pilas de trabajo -pasado, presente y futuro- había varias fotografías enmarcadas, anuncios de la buena vida: un hombre y una mujer en el porche de una casa de veraneo evidentemente cara; la misma pareja vestida de etiqueta, bailando mejilla contra mejilla; la mujer, sola, un retrato de estudio, perfectamente iluminado, el pelo oscuro por debajo de un mentón un tanto prominente y un rostro atractivo e inteligente. ¿Bonito? A él se lo parecía.

El otro día, al verla en acción en el Museo de Arte Moderno, dando una charla sobre el arte minimalista y conceptual, no pudo evitar pensar: es mía, esta criatura inteligente y hermosa, es mía por completo. Soy el afortunado que se marcha a casa con ella.

Sonrió.

Richard y Kate. Kate y Richard. En la cima del mundo.

¿Quién lo habría dicho? Richard, el chico de Brooklyn, primero de la clase del City College de Nueva York. Diez años atrás era un abogado excepcional y ganaba muchísimo dinero. Entonces apareció el profesor de estudios afroamericanos de la Universidad de Columbia, a quien acusaron de discriminación inversa por sus polémicas conferencias, sobre todo las que presentaban un desagradable sesgo antisemita. Por supuesto, nadie quiso saber nada del caso. Incluso la Unión Americana de Derechos Civiles había dudado. Richard Rothstein, no. El caso estuvo seis meses en las noticias nacionales: «Juez judío defiende el derecho a la libertad de expresión de un profesor negro.» Al final, Richard se impuso, al igual que su cliente, quien recuperó su cargo y siguió avivando el fuego del odio.

Ése fue su caso más famoso. ¿El más lucrativo? Cuando logró que el director general y los socios más antiguos de una empresa de corredores de Bolsa no fueran a la cárcel, al demostrar, contra todo pronóstico, que no se habían hecho millonarios por el abuso de información privilegiada, sino por pura «coincidencia». Gracias a esa maniobra legal Richard recibió sus honorarios habituales y una prima de siete cifras, que él y su socio, especializado en el sector inmobiliario, invirtieron en una serie de propiedades de la zona entonces deprimida de Nueva York. Al cabo de unos años, con la bonanza económica, las vendieron a una promotora ansiosa y las siete cifras de Richard se cuadriplicaron. Entonces un avezado asesor financiero obtuvo unos beneficios que convirtieron a Richard en una persona más rica de lo que la mayoría de los hombres se imaginaría.

Poco después Richard se ocupó de un caso poco importante que ofrecía una prima distinta: la oportunidad de interrogar a una joven policía, la detective Kate McKinnon. Jamás la olvidaría, pavoneándose por el pasillo de la sala del tribunal, toda ella piernas y pose, apartándose el pelo de los ojos mientras él le formulaba las preguntas.

La relación no comenzó de verdad hasta dos meses después del juicio… Richard tuvo que armarse de valor. ¿De valor? ¿Richard Rothstein? «Uno de los diez solteros más cotizados de Manhattan», en la portada de la revista New York, número de otoño de 1988. Pero la agente McKinnon era algo nuevo para el apuesto abogado.

Richard había intentado seducirla con una serie de cenas caras -Lutèce, el Four Seasons, La Côte Basque-, pero fue una ópera gratis en Central Park, Tosca, y el champán y el caviar y los pastelitos franceses de la mejor calidad que él había traído para la cena tipo picnic lo que finalmente cautivó a Kate. A Richard le encantaba mirarla comer cualquier cosa, no se parecía en nada a las anoréxicas con las que solía salir. Eso, y las conversaciones fluidas y el hecho de que no podían dejar de tocarse. Durante la quinta cita -en una pizzería en Queens, que Kate había elegido como antídoto a los restaurantes de lujo-, Richard le pidió que se casara con él y ella dijo que sí entre bocado y bocado de pizza pepperoni.

Kate le había venido bien y también le había sorprendido, sobre todo el modo en que se había acostumbrado a la nueva vida, doctorándose en historia del arte al tiempo que se reinventaba por completo y pasaba a formar parte de la alta sociedad de Nueva York sin perder su conciencia social ni, como decía su madre, su chutzpá.

Sí, formaban un buen equipo, él y Kate. Aunque últimamente había empezado a protestar ante las cenas con demasiados clientes. Aun así, sabía desempeñar bien su papel, si bien prefería recaudar fondos para Hágase el Futuro o buscar modos para ayudar a los artistas a pagar el alquiler.

Richard pulsó un botón y los signos del dólar desaparecieron más rápido que las ganancias de bonos basura en un mercado a la baja. Avanzó por la página de números por enésima vez ese día. De nuevo, los números parecían no tener sentido.

Se apartó del escritorio, se reclinó en la silla de oficina de felpa, se masajeó la nuca, pero no logró relajarse. Apretó otro botón. Unos altavoces cuadrafónicos ocultos invadieron el despacho con un concierto de Billie Holiday.

«Buenos días, resaca…» No, no era lo que buscaba. Otro botón. Esta vez sonó Bonnie Raitt cantando Something to Talk About. Mejor.

De todos modos, los números que ocupaban la pantalla y su aparente sinsentido seguían acosándole. ¿Era muy tarde para llamar a Arlen? El viejo solía trabajar hasta más tarde que él. Consultó la hora. Más de las siete.

«La cena. Mierda.» Se había olvidado por completo. Llegaría tarde aunque saliera de inmediato.

Una llamada rápida al Bowery Bar. Un mensaje: se reuniría con Kate más tarde, en el espectáculo. Nada más colgar cayó en la cuenta de que no tenía la dirección del teatro.

Se volvió hacia el ordenador, apretó el icono de imprimir.

Tal vez debería ir a ver a Bill Pruitt. Pero la mera idea le parecía peor que estar en un teatro frío y húmedo del centro viendo a un artista desquiciado clavándose el pene en una mesa… No pensaba ver nada por el estilo otra vez. Aunque lo haría por Kate.

Pruitt. ¿Cómo coño se había metido ese tipo en el Museo de Arte Contemporáneo? Había tenido el descaro, la audacia de mostrarse condescendiente con la colección de arte de Richard y, maldita sea, cualquiera mínimamente entendido sabía que era una de las mejores colecciones contemporáneas de Nueva York, quizá de todo el país. Ese día, en la reunión del consejo de administración del museo, a Richard le había faltado bien poco para levantarse de un salto, ir hasta el otro lado de la mesa, agarrarlo por la papada y estrangularlo.

El mero hecho de pensar en Pruitt le hacía sentir espasmos en los músculos de la nuca.

Arrancó la página de cifras de la impresora tan rápido que las últimas columnas se emborronaron.

Willie movía la cabeza al ritmo de De la Soul mientras se ponía la nueva cazadora de cuero negra. William Luther King Handley Jr., Willie para sus coetáneos, para los pocos amigos del colegio que seguía viendo Pequeño Will (un mote que le habían puesto en octavo curso cuando había alcanzado la altura máxima de un metro sesenta y cinco) y, recientemente, WLK Hand, la firma que empleaba en sus originales cuadros de técnica mixta. No estaba seguro de si ponerse la cara chaqueta nueva sería demasiado para ir al espectáculo artístico del East Village. Al carajo. Se vestiría como le diera la gana. De todos modos, se la había puesto con los vaqueros negros de siempre, cuyos dobladillos deshilachados le rozaban las Doc Martens negras. La otra prenda, la camisa blanca de Yohji Yamamoto -que resaltaba su piel color ámbar pálido (de la familia de su madre) y los ojos verdes (un regalo genético de su antepasado, John Handley, el propietario blanco de plantaciones de Winston-Salem)- era un regalo de Kate, quien se alegraría de vérsela puesta. Kate, que era peor que su madre cuando se trataba de la ropa que vestía, de si comía bien o dormía lo suficiente. Kate, que había escrito sobre él en Vidas de artistas, que se había asegurado de que formara parte de la serie televisiva, que había llevado a su estudio a los primeros conservadores y coleccionistas; y Richard, que había comprado el primer cuadro y lo había regalado, con el visto bueno de Willie, claro. Mentores. Coleccionistas. Segundos padres. Kate y Richard eran eso. Y mucho más.

Pero los otros regalos genéticos de Willie -los labios carnosos y los dientes blancos perfectamente alineados- eran de su padre verdadero o eso cabía pensar al contemplar la única fotografía que se conservaba de él: un soldado afroamericano sonriente y apuesto con el uniforme del ejército de Estados Unidos, tomada en Asia, ¿o era en África? En cualquier caso, nunca había regresado.

El hecho de que los padres de Willie no se hubieran casado no cambiaba las cosas para la madre de Willie, Iris. La fotografía, en un marco dorado de Woolworth, siempre había ocupado un lugar preferente junto a la cama de Iris en la abarrotada casa de vecinos al sur del Bronx que compartían Willie, su hermano, su hermanita y su abuela. Hacía seis meses que Willie había trasladado a las tres mujeres a un apartamento con jardín privado en un barrio de clase media de Queens, y la fotografía enmarcada se había desempolvado para el nuevo dormitorio de Iris.

A Iris el éxito de Willie le había sorprendido. No porque no confiara en su hijo, sino porque no se imaginaba que algo semejante fuera posible. Willie sabía que ella se enorgullecía de que a él le fueran bien las cosas y vendiera los cuadros por mucho dinero. De todos modos, Willie nunca revelaba los precios exactos (que acababan de alcanzar las seis cifras), porque tal vez Iris lo habría interpretado como un gesto orgulloso y poco cristiano, aunque él pensara que nadie podría entenderlo a no ser que hubiera crecido en su familia.

Y estaba Henry, el hermano mayor de Willie. El hermano «perdido». Así es como lo llamaba Iris: «perdido». Aun así, Henry se las ingeniaba para aparecer cada seis meses por casa de Willie, en busca de dinero para una dosis. Pero a Willie no le apetecía pensar en Henry. No en ese momento.

– Quiero ser artista.

Las palabras resonaron en el estrecho pasillo del apartamento del Bronx, para siempre asociado con el aroma de lavanda de la abuela y con el desinfectante que la madre de Willie aplicaba por todas partes.

– ¿Qué? -dijo su madre.

– Artista.

– ¿Qué quieres decir con «artista»?

Entonces Willie no supo qué responder, no tenía ni idea, se trataba de un sentimiento. Dibujar, dar forma a las líneas, ver las imágenes uniéndose, darles vida, perderse dentro de sí mismo. Quizá no fuera más que un mundo que ideaba sobre el papel, pero estaba bien alejado del asqueroso universo del apartamento del Bronx.

El recuerdo se desvaneció y emergió otro, la discusión que había tenido con Elena hacía apenas unos días.

– Estoy cansado y asqueado de que me llamen artista negro. ¿Soy artista, y punto!

– Mira, Willie, no te conviene renegar de tu raza. Es imposible. Eh, soy hispana. Y artista del mundo del espectáculo. Y una mujer. Eso es lo que soy. Es lo que me define.

– ¿Que no reniegue de mi raza? ¿Estás de broma? Mira mi trabajo. Es una clasificación, ¿entiendes? Una categoría. Uno de los mejores artistas negros. ¡Una puta caracterización! Como si mi arte fuese menos importante, como si hubiera otras reglas o un criterio diferente para los artistas de color, como si no pudiera competir con los artistas blancos en el mundo del arte blanco. ¿Es que no lo entiendes?

Willie, aunque seguía creyendo que tenía razón, quería hacer las paces. Al fin y al cabo, Elena seguía siendo su mejor amiga, casi una hermana. La vería esa noche y arreglaría el desaguisado.

Willie apagó la televisión y se quedó inmóvil, en silencio. Sentía un gran desasosiego, una especie de tristeza incierta por la noche que se avecinaba. ¿Qué le ocurría? Agitó los hombros bajo la chaqueta, intentó sacudirse esa sensación. Fuera lo que fuese, pronto lo olvidaría. Después de todo, cenaría con las tres personas que más apreciaba -Kate, Richard y Elena-, y con ellos era imposible que se sintiera deprimido o preocupado.

Sin embargo, ya en la calle, mientras se dirigía hacia el East Village, lo notó de nuevo, esta vez como si alguien le hubiera introducido varios microsegundos de una película en el cerebro…

Un brazo surcando el espacio. Un primer plano de una boca desencajada chillando. Todo manchado de sangre. Luego fundido en negro.

Willie se tambaleó hasta una farola y se sujetó al metal frío.

Su madre, Iris, solía decir que él sentía las cosas antes de que ocurrieran. Pero hacía muchos años que no tenía una de esas visiones.

No. Demasiados días solo en el estudio. Eso era todo. Tenía que salir más, sin duda.

3

Crosby Street estaba colapsada de tráfico. Las bocinas atronaban; un taxista gritaba obscenidades a los obreros que sacaban pacas de restos de género de un camión atravesado en la calle como un tren descarrilado.

Sin embargo, en cuanto Willie cruzó Broadway, el decorado cambió a boutiques y galerías de arte contemporáneo peleándose por un poco de espacio, y hombres inconcebiblemente elegantes y de buen ver dándose aires con sus estudiados trajes negros.

Uno de ellos, un individuo más bien joven con el pelo blanco y un par de centímetros de raíces negras que hacían juego con la barba de dos días que poblaba sus mejillas huesudas, llamó a Willie.

Era Oliver Pratt-Smythe, el artista neoyorquino que menos le gustaba a Willie, lo cual ya era decir mucho. Willie y él habían estado juntos en un programa doble en una galería de Londres hacía un par de años. Pratt-Smythe, el más avezado y espabilado de los dos, había llegado dos días antes que Willie y había cubierto el suelo de la galería con crines. Todos los días se plantaba en el centro de la sala con una enorme y ruidosa máquina de coser que alimentaba con crines para hacer… ¿qué? Willie nunca llegó a saberlo. Lo único que supo a ciencia cierta era que a los asistentes les resultaba prácticamente imposible llegar hasta sus cuadros sin tener que abrirse paso por una maraña de crines de treinta centímetros de altura, y muchas de esas crines se habían adherido a la superficie con incrustaciones de los cuadros de Willie. Tardó varios meses en sacar todos los pelos con unas pinzas.

Willie lo saludó con la cabeza sin ningún entusiasmo y se percató de las esmeradas manchas de pintura que había en los vaqueros negros y nuevos de Pratt-Smythe. Extraño: el tipo no era pintor.

Sin que se lo preguntara, Pratt-Smythe comenzó a enumerar sus logros.

– Tengo un espectáculo en Dusseldorf -dijo con una expresión de hastío en sus ojos grises-. ¿No recibiste la invitación? No, vaya, estoy seguro de que la envié, pero te mandaré una para el espectáculo de Nueva York, que será en noviembre (el mejor mes), y tengo una instalación que estoy intentando preparar para Venecia, ya sabes, la Bienal.

– ¿Más crines? -preguntó Willie-. El otro día vi varios caballos casi sin pelo y me acordé de ti.

– No -replicó Pratt-Smythe sin esbozar el más mínimo atisbo de una sonrisa-. Ahora uso polvo. Llevo meses acumulándolo. Lo mezclo con mi saliva y lo extiendo siguiendo formas biomórficas. -Se tocó las uñas sucias, con expresión de aburrimiento, y preguntó-: ¿Y tú?

– También iré -respondió Willie-, a Venecia. Llevaré una aspiradora gigantesca, la pondré en medio, la dejaré encendida todo el día, veré lo que aspira y lo expondré como mi arte. Eh, a lo mejor será tu polvo.

Durante unas milésimas de segundo, Pratt-Smythe pareció alarmarse y luego separó levemente los labios para esbozar una sonrisita.

– Oh, ya lo pillo. Me estás tomando el pelo. Muy bueno, tío.

– Claro. -Willie le devolvió la sonrisa-. Tío.

– Así que supongo que estarás, esto, exponiendo… ¿qué? ¿Cuadros? -dijo Pratt-Smythe como si no sólo estuviera hablando de la más baja expresión del arte, sino de la más ínfima de las expresiones humanas.

– Sí -replicó Willie-. Expondré «cuadros», unos treinta, en una muestra unipersonal en el Museo de Arte Contemporáneo este verano.

Willie se volvió y dejó al otro artista en la esquina entre las calles Prince y Greene, a la caza de alguien al que largarle su curriculum.

Willie se colgó al hombro la chaqueta de cuero mientras avanzaba entre el tráfico de doble sentido de Houston, pasando por Great Jones Street, de camino al East Village. Giró en la Sexta, donde al menos una docena de restaurantes indios arrojaba al cálido aire el aroma a curry y comino, y luego recorrió sin prisas medio bloque más hasta la sórdida casa de tres pisos de Elena.

En la puerta principal había una nota garabateada y sujeta con cinta adhesiva:

SUBASTAS INTACOM

– Oh, excelente. -Willie negó con la cabeza.

Pensó que Elena tenía que largarse de allí, que el renacimiento del East Village ya era agua pasada. Empujó la vieja puerta de madera y ésta se abrió con un crujido.

Dentro olía a húmedo y rancio, como si, para no perder la costumbre, no hubieran recogido la basura. La tenue luz amarilla de una bombilla iluminaba el vestíbulo.

En el rellano del segundo piso el olor era más intenso; al final de la escalera era completamente acre. Willie llamó a la puerta.

– ¿Elena? ¿Estás ahí?

Kate bloqueó el volante con un dispositivo antirrobo. Richard se enfadaría si supiese que ella aparcaba el coche en la calle, en el East Village, nada menos. Pero para Kate un coche era un coche, y sólo tardaría unos minutos, recogería a los chicos, luego iría a buscar a Richard al Bowery Bar y dejaría el coche en un aparcamiento seguro.

Comenzó a subir las escaleras con paso resuelto, como siempre, pensando en la noche que se avecinaba y en su encuentro con Liz en el Four Seasons.

Y entonces le llegó ese olor…

De repente, le invadieron imágenes que habían permanecido latentes durante una década:

Un vagabundo hallado bajo varias cajas de cartón mohosas.

Un suicida que la joven agente McKinnon había descubierto ahorcado de la viga de un ático dos semanas después de que la sábana anudada le hubiera cortado la respiración y el riego sanguíneo.

Levantar los tablones del suelo del sótano del apartamento de aquel joven de aspecto tan inocente y descubrir los dos cadáveres en avanzado estado de descomposición.

Comenzó a subir los escalones de dos en dos, tropezando con los tacones, la escalera se tornó borrosa, el ominoso olor se intensificaba y embotaba los otros sentidos: no oía nada, no sintió el rasguño en la mano cuando tropezó con el último escalón del segundo rellano ni tampoco vio la sangre que le brotaba de la palma y le corría por los nudillos. Pero al final del rellano del tercer piso vio a Willie con claridad, desplomado contra la pared y la cabeza caída hacia el pecho.

Arañándose las rodillas en el sucio suelo de madera, Kate le colocó una mano bajo el mentón, le levantó la cabeza, escuchó -«Sí, respira»-, rebuscó en el bolso el Liposan mentolado y lo sostuvo debajo de su nariz.

Willie parpadeó.

– ¡Por Dios… Willie! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?

Tenía lágrimas en sus ojos verdes.

Kate siguió su línea de visión hasta la puerta abierta del apartamento. Se volvió, lo miró a los ojos y, en ese terrible momento, lo supo.

Se incorporó y dio los pasos necesarios hasta la puerta abierta, luchando contra aquel olor.

El cojín de Marilyn Monroe asomaba por debajo del sofá. «Oh, Dios. Oh, por Dios. Por favor. Por favor. Por favor. Que no sea verdad», pensó. Kate se cubrió la nariz con el brazo, se apoyó en una pared, se volvió y vio los oscuros regueros verticales y las manchas de sangre en la otra pared, e intentó despegar los pies de la sustancia viscosa que había en el suelo al tiempo que intentaba ubicar la pierna retorcida que sobresalía por entre el fregadero y la nevera. Y entonces vio el rostro de Elena. El hermoso rostro de Elena… o lo que quedaba de él.

Kate se volvió rápidamente, mareada, con el corazón latiéndole con fuerza; el olor a muerte era tan intenso que le quitaba el oxígeno de los pulmones. «No. No. No.» Cerró los ojos por completo. Las imágenes del crimen la acosaban. Pero no. No pensaba mirar, no quería confirmar lo que había visto. «Oh, por Dios. No es verdad. Ahora salvo a los niños, no los pierdo.» Se sentía pegada a la pared y le parecía imposible poner un pie delante del otro.

Había llegado demasiado tarde. Otra vez.

Sintió oleadas de impotencia y desesperación en su interior, y varias explosiones, como pequeños petardos, por todo el cuerpo: en los dedos de los pies y de las manos, en los brazos, piernas y torso. Tuvo la sensación de que todos los órganos hacían implosión y explotaban a la vez. Durante unos instantes, creyó que moriría. «Sí, déjame morir.» Avemarias, fragmentos del padrenuestro y de la misa dominical en latín que pensaba que no se sabía resonaron en su interior.

Se secó las lágrimas de las mejillas y abrió los ojos.

Lo único que estaba fuera de lugar era ese cojín estridente en el suelo de madera. Todo estaba limpio y ordenado. Como si no hubiera ocurrido nada en absoluto. Ni una gota de sangre en el suelo del salón ni en las paredes.

En el dormitorio… ¿cómo había llegado hasta allí? No recordaba haberse movido. La colcha de retales estaba doblada al pie de la cama. Sobre la misma había una de las primeras obras de Willie, un pequeño montaje que había hecho a partir del recorte de una página de la música manuscrita de Elena. Había reagrupado las notas, las había pegado y lacrado sobre fragmentos de metal y madera, y luego las había vidriado de forma que pudieran identificarse. Era tan hermoso que Kate rompió a llorar de nuevo, y sintió que el corazón se le hacía añicos. Tragó saliva, apartó la mirada y se percató de que la reja de la pequeña ventana del dormitorio estaba cerrada con llave e intacta.

En la entrada del salón vaciló, y rezó. Quizás ese Dios feroz e inflexible, con el que había crecido, realizaría uno de esos milagros y el cadáver no sería el de Elena.

Pero no. Una vez más, le falló. Porque incluso con el cuerpo hinchado por los gases reconoció el rostro de Elena.

«Dios mío. ¿Cuántas puñaladas son necesarias para matar a una chica?»

Kate intentó sobreponerse a la sensación de náusea que se apoderaba de ella, intentó contarlas pero no pudo; la ropa rasgada de Elena estaba tan empapada de sangre que parecía una única herida enorme.

Siguió con la mirada los regueros verticales de sangre que había en la pared hasta el suelo, donde Elena se había derrumbado y muerto desangrada.

«Sólo un cuerpo.» «Sólo un cuerpo.» «Sólo un cuerpo.» Kate repetía el mantra para olvidar lo que le había pasado a Elena, su niñita. «Sólo un cuerpo. Sólo un cuerpo. Sólo un cuerpo.» Y también en voz alta: «Sólo un cuerpo…», mientras salía del apartamento, intentando no tocar nada, casi sin respirar.

Willie continuó sentado en la entrada mientras Kate terminaba de hablar con la policía por teléfono. La visión que había tenido antes -el brazo agitándose, un grito-, ¿tenía que ver con todo esto? Se estremeció, se frotó los ojos con el brazo de la chaqueta de cuero y entonces le llegó una ráfaga de algo agrio.

– No hay nada que borre ese olor -dijo Kate en un tono tan monótono que le sorprendió. ¿Cuándo había ocurrido… la transformación a su antiguo yo, la poli que nunca había querido volver a ser? A juzgar por la expresión de Willie, se dio cuenta de que lo estaba asustando.

Pero ya había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. No si pensaba hacer algo al respecto. Y ese acto tan horrendo no quedaría impune. Ni hablar.

– ¿Estás seguro de que no has tocado nada?

– Ya te he dicho que creo que no.

– No creas, Willie. Tienes que saberlo.

– Pues no lo sé, ¿vale? No he estado mucho tiempo dentro. ¡No lo sé! Mierda. Mierda. ¡Mierda! -Golpeó la pared de ladrillos con la mano. Las lágrimas le corrían por las mejillas.

De acuerdo, Kate se arriesgaría a mostrarse humana. Rodeó los hombros de Willie con el brazo y… ¡bum! Ya estaba: las manos le temblaban y el mentón también; un minuto más y sería una puta gelatina. Se apartó rápidamente.

– ¡Joder! -Respiró hondo e intentó pensar qué haría a continuación. Cualquier cosa que la mantuviese con vida-. Debe de haber alguien que haya visto algo. No te muevas.

En el apartamento del primer piso volvió el anillo de diamantes hacia la palma y llamó a la puerta con el puño. No respondió nadie. Al final del pasillo, detrás de la puerta del apartamento trasero, oyó a alguien arrastrando los pies lentamente, luego parte del rostro de una anciana de unos ochenta años, quizá mayor, apareció en los cinco centímetros que separaban la puerta de la cadenita del cerrojo.

– ¿Qué? ¿Qué pasa? -Una voz ronca con un marcado acento de Europa del Este.

A lo lejos se oyeron unas sirenas.

– Ha habido un… accidente -dijo Kate-. Tengo que hablar con usted.

– ¿Policía?

– No, soy… soy una amiga.

Las sirenas ya se oían en el exterior del edificio. ¿Qué tenía que hacer? ¿Sonsacarle información a la anciana o salir y proteger a Willie? La anciana tomó la decisión por ella al cerrar de un portazo. Fuera lo que fuese lo que iba a decir era asunto de la policía.

4

El rellano que conducía al apartamento de Elena estaba repleto de polis. El equipo técnico había descendido como un grotesco ejército de cucarachas gigantescas, infestando todos los rincones. Kate miró por la puerta. Una mujer con un traje pantalón marrón oscuro se puso un par de guantes de látex. Acto seguido, comenzó a inspeccionar bajo la blusa empapada de sangre de Elena, y la fina capa de algodón manchado empezó a agitarse como si un alienígena estuviera a punto de surgirle por el torso. Kate trató de hacer su declaración sin llorar ni gritarle a un agente tan joven que podría ser su hijo. Al final del pasillo, iluminado por una bombilla que colgaba de una cadena, un hombre uniformado hablaba y se inclinaba sobre otro que llevaba una pajarita. A juzgar por la actitud del tipo, a Kate le pareció un detective. Kate aguzó el oído para escuchar lo que decía el tipo del uniforme.

– La señora del Primero B, al fondo, dice que vio a un hombre negro aquí la última vez que vio a la chica con vida.

El señor Pajarita se percató de que Kate estaba observándolos, hizo volverse al tipo uniformado y susurró algo mientras escribía en un bloc de la policía de Nueva York.

El joven agente que le tomaba declaración a Kate le preguntó:

– ¿Y luego?

– ¿Qué? -Dentro del apartamento hubo un fogonazo-. Oh, vale.

Kate prosiguió con los hechos: la hora en que llegó a la escena del crimen, cuándo llamó a la policía. Otro fogonazo cegó a Kate, y lo agradeció porque llevaba un buen rato mirando a la médico forense mientras inspeccionaba el interior de la boca de Elena con los dedos y el fotógrafo realizaba las instantáneas.

Kate se quedó como atontada cuando un agente pasó junto a ella y luego dos uniformados introdujeron el cadáver de Elena en una bolsa verde.

Willie tenía la mirada perdida más allá de la multitud y las lágrimas le desdibujaban la visión.

¿Por qué lo hago? ¡A nadie le gusta esta mierda! ¿Para quién pinto?

¿Cuándo había sido eso? Hacía dos, no, tres años. Justo antes de que todo empezara a sonreírle, cuando estaba dispuesto a darse por vencido, dejar de pintar y buscarse un trabajo de nueve a cinco. Willie a punto de llorar. Elena, con su mano entre las suyas, hablándole en voz baja pero autoritaria: «Pintas para ti. Lo que haces es importante, Willie, pintar. Y algún día la gente lo entenderá. Es real, Willie. Eso es lo que tú eres. Aférrate a eso.» Elena mirándolo, convencida, confiando en él, se le veía en los ojos, en la cara. Había revivido la belleza de ese instante en varias ocasiones, cuando se sentía frustrado y con ganas de dejarlo.

Willie estaba inmerso en ese momento perfecto con Elena, intentando desesperadamente aferrarse al mismo.

La manzana se había abarrotado de curiosos. Un par de uniformados los mantenían a raya. Muchos coches de policía, mal aparcados, con las luces encendidas. Más uniformados y trajeados con cámaras, bolsas, maletines, corriendo escaleras arriba y pasando junto a Willie.

«Elena. Asesinada.» Tan real e inaceptable a la vez. Tendría que haber insistido para que Elena se largase de ese barrio miserable. Y había insistido. Muchas veces. Pero Elena siempre hacía lo que quería. Willie golpeó la pared con el puño y no sintió dolor.

– Eh, tú. Dime algo: ¿qué coño estás haciendo aquí?

Era el tipo que estaba en el rellano superior, con un bloc de la policía de Nueva York, mirando a Willie de hito en hito. Tendría unos treinta y cinco años, con un corte de pelo tipo cepillo, e iba de paisano… si es que llevar una pajarita granate con un estampado de cachemira se le puede llamar ir de paisano.

De repente, Kate apareció y le puso la mano en el hombro al tipo.

– Le pedí que se reuniera conmigo aquí. ¿Cuál es el problema?

El señor Pajarita se volvió.

– ¿Y usted es…?

– Me llamo Katherine McKinnon-Rothstein. -Pensó rápidamente-. Soy amiga de la comisaria Tapell.

Vio que el hombre reconocía el nombre y que le echaba un vistazo rápido: su ropa, el bolso de Prada, incluso el peinado propio de los ricos. Mientras, no cesaba de chasquear la lengua, como si intentara despegarla del paladar.

– Randy Mead -dijo sin tenderle la mano-. Jefe de Homicidios, equipo Operativo Especial. Y está aquí… ¿por qué? -Entornó los ojos, que ya eran pequeños, hasta que parecieron unas hendiduras.

– Porque conozco a la chica.

– Bueno, el chico fue el primero en llegar a la escena. Tendrá que prestar declaración. Es el procedimiento.

– Conozco a la perfección el procedimiento.

La pajarita de Mead pareció dar un saltito por encima de su nuez.

– ¿Ah, sí?

– Estuve diez años en la policía, en Queens -dijo Kate-. Astoria. Mi especialidad era homicidios y personas desaparecidas.

Willie se mantuvo en silencio, mirando a Kate, con una expresión de impacto o conmoción. ¿Le había dicho a él que había sido poli? No se acordaba.

– Admirable -dijo Mead.

– Eso pensaban algunos. -Kate aplastó un Marlboro con el tacón.

Mead, de metro setenta y cinco, parecía encogerse de miedo ante ella.

– Mira, tío -intervino Willie-. Tienes que hacer algo…

– Ya me ocupo yo -interrumpió Kate-. Espérame en el coche, Willie. Por favor.

Kate condujo a Mead hasta la entrada del edificio de Elena. Mead chasqueó la lengua como una serpiente cabreada.

– Quizá recuerde -dijo Mead- que quien encuentra el cadáver suele ser el autor del crimen.

– No me venga con esas gilipolleces, ¿vale? Ya se lo he dicho. Estaba todo preparado. Había quedado con él aquí. Y la chica… -Kate se atrancó durante unos segundos. «No. No era cualquier chica», pensó. Sentía las emociones preparadas en los cajones de salida, agitando los talones como unos purasangre inquietos. Respiró hondo-. Y Elena -dijo con calma- ya llevaba muerta un buen rato. Estoy segura de que eso lo entenderá.

– Amiga de nuestra querida comisaria Tapell, ¿eh? -Mead le dedicó una sonrisa falsa.

– Mire -dijo en voz baja-, no quiero inmiscuirme. Sé que es su trabajo. Sólo quiero ayudar, explicar varias…

– Vaya, todo un detalle por su parte… señora Rothstein, ¿no? Pero creo que a partir de ahora podré ocuparme de todo.

Oh, Dios. Kate tuvo que contenerse para no levantar en peso al jefe de Homicidios por la estúpida pajarita y ver cómo se le amorataba la cara. Las manos le temblaron junto a los costados durante un largo minuto. Pero no perdió la compostura. En realidad, toda esa ira acumulada, a punto de estallar, la asustaba mucho.

Logró ocupar las manos con el móvil. Marcó el número del despacho de Richard, pero le saltó el contestador. Tampoco tuvo suerte con su móvil. «Mierda.»

Mead aprovechó la oportunidad para largarse a hablar con un par de uniformados, luego se volvió y soltó:

– ¡Eh, usted! ¡Doña, esto… ex poli! Y su amigo. Quédense por aquí. Necesitamos declaraciones de los dos.

Incluso con las ventanillas abiertas, olía a ácido dentro del coche de Kate. Willie no había oído lo que Mead y Kate habían dicho, pero no parecía agradable: Mead había señalado en su dirección y luego había murmurado algo a los dos uniformados. Willie intentó hacerle una seña a Kate, pero ella ya había vuelto a entrar en el edificio. Varios trajeados y uniformados más la siguieron. Willie no tenía ni idea de lo que hacían dentro. ¿Examinar el polvo en busca de huellas dactilares? ¿Fotografiar la escena del crimen?

Willie puso en marcha el coche de Kate, encendió la radio y buscó algo con lo que distraerse.

Babyface, cantando suavemente una ñoña balada de rhythm and blues sobre hacerse padre.

Aquello bastó para que Willie pensara en el padre al que nunca había conocido. ¿Cómo era? ¿Sabría dibujar? Willie nunca se lo preguntó a su madre -ella no tenía ni idea de dibujar-, pero suponía que de alguien lo habría heredado. Willie sintió las lágrimas en las mejillas… ¿por Elena o por el padre al que no había conocido?

Babyface pasó a un falsete muy agudo, pero la letra dejó de tener sentido.

Le sobresaltó el ruido de un teléfono de la policía. Un poli en un coche patrulla, junto a él, ofreciendo los detalles:

– Mujer, hispana, heridas de arma blanca…

– Perdón. -El hombre le clava una mirada asesina a la mujer hispana que está junto a él. Cada vez que ella se estira para ver mejor la escena del crimen, le clava en el muslo el bolso de paja.

– Qué emocionante, ¿no? -dice ella mientras observa la escalera de la casa de vecinos, a los polis y a los técnicos entrando y saliendo, asintiendo luego hacia los coches de policía y la ambulancia y los vehículos del equipo Escena del Crimen que abarrotan la calle, cuyas sirenas aportan una especie de banda sonora aguda de películas de degolladores a la escena del crimen, ya de por sí cinematográfica.

– ¿La muerte de una chica? ¿La vida perdida de una joven? ¿Le parece emocionante?

Los ojos oscuros de la mujer hispana parpadean teñidos de vergüenza.

– Oh -dice en voz baja-, no sabía que fuese una chica. Una joven. -Luego, suspicaz, pregunta-: ¿Cómo lo sabe? ¿Vive en el edificio?

La mujer lo mira entornando los ojos, pero él ya no le hace caso, porque justo entonces, cuando ella formula esa pregunta estúpida, se pone tenso, y los ojos, las orejas, todos y cada uno de sus músculos se centran completamente en las escaleras de piedra rojiza. Justo entonces, Kate sale por la puerta y, en silencio, casi imperceptiblemente, salvo para él mismo, jadea.

«Magnífico.» Observa, petrificado, mientras Kate enciende un cigarrillo con torpeza, aspira toda la nube de alquitrán y la nicotina en sus pulmones, donde él cree que puede ver realmente cómo le cubre los órganos, le dificulta los latidos del corazón, apacigua la adrenalina que le fluye por las arterias.

Retrocede un par de pasos y deja que la muchedumbre ansiosa de emociones le haga de escudo.

«Bueno, ¿qué te parece?» Intenta telegrafiarle la pregunta a Kate y se concentra tanto que empieza a dolerle la cabeza.

Kate le dio una calada al Marlboro, con los ojos puestos en la multitud, pero sin mirar. Si al menos recordase todo ese rollo policial sobre que los psicópatas disfrutan formando parte de la escena del crimen, que les gusta acercarse cuanto pueden y se sulfuran viendo cómo los demás arreglan su desaguisado.

Y entonces lo hizo.

Como cuando se acciona un interruptor, la nube se alejó de los ojos de Kate. Recorrió la multitud con la vista. Pero ya era demasiado tarde.

Él ya ha desaparecido, la muchedumbre lo ha engullido. Ya no la ve. Pero no pasa nada. Tiene que ponerse en marcha. La sensación vuelve a apoderarse de él, esta vez con más fuerza aún. Y el hombre está esperando. Si supiera lo que le espera.

– Mierda -dijo Kate apagando el coche-. Vas a gastar la batería. Por Dios, Willie.

Willie abrió la boca como para decir algo, pero no articuló sonido alguno. Parecía que rompería a llorar de un momento a otro.

– Oh, joder. Lo siento. -Kate se sintió fatal.

Una parte de ella tenía ganas de abrazarle y llorar durante el resto de su maldita vida. Pero no podía correr ese riesgo. No en ese momento, no delante del edificio de Elena, rodeados de una docena de coches de la policía y tres docenas de polis. Y no si pensaba investigar lo suficiente como para obtener algunas respuestas.

– Tendrás que prestar declaración -dijo mientras apretaba el encendedor del coche y sacaba un Marlboro de la cajetilla.

– ¿De qué estabais hablando tú y el gilipollas ese de la pajarita?

– De tu declaración, nada más. -El encendedor resplandeció como un trozo de carbón al rojo vivo. Kate inhaló e introdujo más humo en los pulmones.

Un par de uniformados se dirigieron hacia el coche.

– Todo saldrá bien -dijo Kate inclinándose sobre Willie y abriéndole la puerta-. Cuéntales la verdad.

– ¿No vienes conmigo?

– Tengo que ocuparme de algo. -Respiró hondo-. Algo que tengo que… necesito hacer.

Willie la acusó con la mirada de abandonar el barco que se está hundiendo y Kate se sintió así.

– Eh -le dijo en voz baja mirándole a los ojos-. No pasará nada. Llamaré a Richard y le diré que vaya a buscarte a la comisaría.

Willie ni siquiera la miró mientras salía del coche.

Kate le dio al contacto, aceleró y luego bajó la ventanilla.

– Willie. Espera. -Le tendió un par de pañuelos de papel-. Límpiate la sangre de las zapatillas.

– Eh. -Mead dio unos golpecitos en el parabrisas y una especie de gruñido se adueñó de sus labios finos-. ¿Adónde va?

– Tengo que ver a alguien -dijo Kate.

– ¿Ah, sí? -El gruñido de Mead se transformó en un amago de sonrisa-. Bueno, ya lo verá más tarde. Ahora tendrá que acompañarme.

5

«Torcido. El maldito cuadro está torcido.» William Mason Pruitt sujetó la esquina del objeto entre el pulgar rollizo y el índice. Si había algo que no soportaba eran las cosas fuera de sitio, sobre todo uno de sus queridos cuadros. Retrocedió unos pasos, exhaló una bocanada de humo del puro de cuarenta dólares, evaluó el paisaje bañado por el sol de Monet -uno de los últimos cuadros del maestro, de Giverny- que había comprado al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York hacía, ¿cuánto tiempo?, unos seis o siete años. Por aquel entonces estaba en el consejo de administración del museo y consiguió un precio excelente porque el museo necesitaba dinero con urgencia. ¿Y qué si el trato no había sido aprobado por la totalidad del consejo? Por Dios, ni que hubiera colocado dinamita en la planta baja del museo. Después de aquello, lo mejor fue dimitir para evitar un escándalo.

«Panda de estirados», pensó.

Se rió y agitó la mandíbula. Se rió porque suponía que la mayoría de las personas pensaba que el estirado era él.

«Si supieran la verdad.» Otra risa, esta vez desde la tripa que le colgaba por encima de los pantalones color beige de Burberrys.

Un gusto ecléctico, eso era lo que él tenía. Como su predilección, aunque algunos lo llamaran debilidad, por el arte clásico.

Tardó un par de minutos en quitar la cinta de embalaje con sus dedos torpes; otro minuto para la protección de burbujas. Los ojos se extasiaron con el delicado grabado que había en el fondo de pan de oro que rodeaba las cabezas de la Virgen y el Niño. Esta vez había sido una pequeña rectoría de la Toscana la que estaba necesitada de dinero. La pena era que los aguafiestas de las autoridades italianas ya no consintiesen la venta de las antigüedades del país. Claro que ése era su problema.

Pruitt se acomodó en la silla giratoria de cuero, le dio una calada al habano liado a mano y exhaló varias nubecitas de humo hacia el techo enlucido y ornamentado de su sala favorita: la biblioteca. Era una estancia masculina, todo en cuero oscuro y caoba. ¿Qué era lo que había dicho de su biblioteca y de todo su apartamento de Park Avenue esa chica que se creía tan importante e inteligente? «Sacado de un decorado» o algún otro comentario despectivo. Al principio, le había gustado su actitud agresiva. Pero no duró mucho. Ella prácticamente le había suplicado un poco de violencia, pero luego no le había gustado. Mala suerte.

Pruitt alzó el pequeño retablo hacia la luz ámbar de una antigua lámpara de latón y observó el manejo del pincel y el delicado color. Pruitt apreciaba el esmero, la atención al detalle. Ya nadie tenía principios. Al menos en su museo, el Contemporáneo, ni sus conservadores, desde luego, ni ninguno de los pesados miembros del consejo de administración, sobre todo el señor del Rolex de diez mil dólares, Richard Rothstein. ¿Cuándo dejarían de alardear? No a corto plazo, eso lo tenía claro.

Tras envolverlo de nuevo con papel de burbujas, Pruitt introdujo el pequeño retablo del siglo XV en el fondo del último cajón del escritorio americano del siglo XVII. Todavía no había decidido qué haría con él, conservarlo o… Bueno, ya se vería. Se puso de pie, sintiendo el efecto de los dos o tres martinis diarios, el foie-gras al menos una vez por semana, las trufas negras cuando era temporada, blini y caviar con la mayor frecuencia posible. Se dio una palmadita en la barriga, justo debajo de la camisa de rayas diplomáticas rosa y blanca hecha a medida. ¿No debería ponerse a régimen?

Se había quitado todo salvo los calzoncillos blancos y los calcetines negros, pero la báscula del baño confirmó las malas nuevas. «Tendré que prescindir de los blini durante una temporada.» El ceño fruncido de Pruitt se reflejaba en el espejo con marco de mármol del baño. Se aproximó para observar las venas rojo azulado que se entrecruzaban en el extremo de su protuberante nariz. ¿Debería quitárselas con láser?

Quizá. Se puso un poco más de colonia de agua de rosas. Se había entretenido demasiado con el retablo y cavilando sobre su peso y ya no le quedaba tiempo para darse un baño. Bueno, ya se bañaría cuando volviera a casa. Esa noche le esperaba la marcha desenfrenada en el Dungeon. Entrada por invitación. Se moría de ganas de que llegara la hora.

Mientras elegía una camisa limpia, de color azul pálido con las siglas WMP bordadas en el bolsillo superior, Pruitt pensó en las buenas nuevas que le habían comunicado ese día: finalmente, Amy Schwartz había presentado su dimisión. Y ya era hora, sobre todo teniendo en cuenta que Pruitt le había hecho la vida imposible en el museo desde que la habían nombrado presidenta del consejo. Ahora podría elegir al director, que, desde luego, no sería Perez, ese hispano arribista, ni tampoco Schuyler Mills. A Pruitt le daba absolutamente igual que Mills hubiese trabajado diez, veinte o dos mil años de conservador.