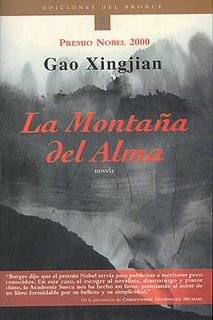

Premio Nobel 2000

Gao Xingjian señala que "un autor tiene que encontrar su propio lenguaje, pero mi lenguaje no es un estilo para mí. En La montaña del alma se encuentran todos los géneros de la literatura. Es una búsqueda del estilo. Pero es el lenguaje lo que cuenta. Tienes que respetar este viaje lineal. Incluso si cambias los pronombres yo, tú, él, una novela sigue siendo un monólogo".

Es el alma de China la que se descubre en las páginas de esta montaña literaria, que aunque deba ser respetada en la linealidad espacio temporal del viaje, puede ser abierta en cualquier parte, pues siempre, en cada hoja habrá una nueva razón, una nueva historia, un contenido profundo.

El autor ganador del Nobel 2000 a la Literatura, recoge con precisión de rayos X lo que es la vida, la cultura, la filosofía, el rostro, el alma, el arte, la gente, las costumbres, los olores, sonidos, colores y diálogos de China, el país que construye su historia en el reconocimiento y respeto del pasado, en la valoración de las raíces y en la preocupación por los detalles, aquellos mínimos guiños que marcan la diferencia.

Descrita como la novela de China, el viaje que el lector inicia junto al Xingjian, es un acto de inmersión en un ambiente donde la sencillez abisma, sorprende y encanta. Es un tiempo sin tiempo, un espacio donde las horas pasan a otro ritmo, donde las palabras son menos y dicen más.

Gao Xingjian

La Montaña del Alma

TÍTULO ORIGINAL: LINGSHAN

Traducción de Liao Yanping y José Ramón Monreal

Nota de los traductores

Los traductores quieren expresar su agradecimiento a las personas que han colaborado para un mejor resultado de su trabajo: a Inés Blanca, por su eficaz coordinación y atenta corrección de pruebas; a Oskar Aragonés, por su paciencia y buen hacer; y a Laura Robecchi, por su inestimable ayuda a lo largo de todo el proceso de traducción.

1

Te has subido a un autobús de línea. Y, desde la mañana, el viejo bus reconvertido para la ciudad ha traqueteado durante doce horas seguidas por las carreteras de montaña, mal conservadas, llenas de resaltes y de baches, antes de llegar a este pueblecito del sur.

Con la mochila a cuestas y una bolsa en la mano, paseas la mirada por el párking sembrado de envoltorios de polos y de desechos de caña de azúcar.

Hombres cargados de sacos de todos los tamaños y mujeres con bebés en los brazos descienden del autobús o atraviesan el párking mientras una pandilla de jóvenes, sin sacos ni cestas, sacan de una bolsita pipas de girasol que se llevan una tras otra a la boca y cuya cáscara escupen acto seguido. Se las comen con elegancia emitiendo una especie de silbido, con una distinción y un aire desenvuelto típicos del estilo local. Aquí, en su tierra natal, nada les impide vivir con total libertad, sus raíces ahondan en este suelo generación tras generación. Es inútil que vengas tú de lejos en busca aquí de unas raíces en su lugar. Pero, para los que abandonaron este pueblo hace mucho tiempo, no existía evidentemente aún esta estación de autobuses y menos aún estos autocares. Por río era preciso tomar una barca recubierta de esterillas de bambú y por tierra alquilar una carreta. Si uno no tenía realmente un fen, no había más remedio que ir a pie. Ahora, todos cuantos siguen aún con vida regresan aquí quién más quién menos, incluso desde la otra orilla del océano Pacífico, ya con un pequeño utilitario, ya con un cochazo con aire acondicionado. Algunos han hecho fortuna, unos pocos se han vuelto famosos, otros no son nada, pero todos retornan aquí debido a su avanzada edad. Llegado al final de su vida, ¿quién puede escapar a esta nostalgia? Aquellos que nunca tuvieron las menores ganas de abandonar este lugar deambulan con mayor naturalidad, balanceando los brazos, riendo y charlando en voz alta, sin la menor traba. Su entonación es dulce y familiar, casi conmovedora. Cuando dos conocidos se encuentran, no se intercambian como en la ciudad hueras palabras de cortesía sacudiendo la cabeza o estrechándose la mano. Unas veces se interpelan por sus nombres, otras se dan una gran palmada en la espalda, encantándoles estrecharse mutuamente contra su pecho, no sólo las mujeres entre sí, sino tal vez aún más los varones. Cerca de la alberca de cemento para el lavado de los autobuses, hay justamente dos mujeres muy jóvenes. Parlotean por los codos, cogidas de la mano. El lenguaje de las mujeres de este lugar resulta tan encantador que uno no puede dejar de echarles una mirada. Vistos de espaldas, sus pañuelos confeccionados en una tela azul con motivos transmitidos de generación en generación, y la manera como los llevan atados, parecen de una originalidad extraordinaria. Te acercas involuntariamente. El pañuelo está anudado debajo de la barbilla, en triángulo, subrayando sus bonitos rostros de finos rasgos que están en consonancia con sus graciosas figuras. Pasas muy cerca de ellas. Sus dos manos que siguen unidas son del mismo color encarnado, igual de toscas, con recias articulaciones. Sin duda se trata de unas recién casadas de visita a casa de unos amigos o bien de regreso a la de sus padres. Sin embargo, aquí el término de «recién casada» no designa más que a la mujer del propio hijo. Si se utilizara este término a la manera de los palurdos del norte para designar a cualquier muchacha que acabara de contraer matrimonio, uno se ganaría enseguida una andanada de insultos. Una vez casada, la joven llama a su esposo «el viejo», tanto para indicar «mi marido» como «tu marido». Aquí las gentes poseen su propio vocabulario, por más que todos ellos sean chinos que desciendan de los emperadores fundadores, que pertenezcan a la misma etnia y que posean la misma cultura.

Ni tú mismo sabes a ciencia cierta por qué has venido aquí. Ha sido por pura casualidad que en el tren has oído hablar a alguien de un lugar llamado Lingshan, la Montaña del Alma. Aquel hombre estaba sentado enfrente de ti, con tu taza de té puesta al lado de la suya y las vibraciones del tren hacían tintinear una contra otra las tapaderas de vuestras tazas. La cosa no hubiera pasado de aquí de haber seguido tintineando o de haber parado de hacerlo al cabo de un instante, pero la casualidad ha querido que en un momento en que las dos tapaderas entrechocaban, has tenido, al mismo tiempo que él, la intención de desplazarlas y que, en ese preciso instante, las dos enmudecieran. Pero, apenas habéis desviado la mirada, se han puesto de nuevo a hacer ruido. Habéis alargado el dedo al mismo tiempo y se han detenido. Sin cruzar palabra, os habéis echado a reír los dos. Entonces simplemente habéis corrido un poco las tapaderas y entablado conversación. Le has preguntado adonde iba.

– A Lingshan.

– ¿Qué?

– A Lingshan, a la Montaña del Alma.

Aunque también tú has recorrido la China de norte a sur y has ido a numerosas montañas famosas, sin embargo nunca habías oído mencionar antes este lugar.

Enfrente de ti, tu compañero ha cerrado ligeramente los ojos, descansa. Animado por una curiosidad comprensible, querrías saber qué laguna subsiste en tu conocimiento de los parajes célebres. En tu vanidad, no puedes soportar la idea de que todavía quede algún lugar del que no hayas oído hablar nunca. Entonces, le preguntas dónde se encuentra Lingshan.

– En las fuentes del You -responde él abriendo los ojos.

No tienes ni idea de dónde se encuentra el tal río You, pero no te atreves a preguntárselo. Te limitas a sacudir la cabeza, lo cual puede ser interpretado de dos maneras: «Sí, gracias», o bien: «Ah, sí, ya sé». Tu amor propio se siente satisfecho, pero no por supuesto tu curiosidad. Un momento más tarde, terminas por preguntarle cómo se puede ir hasta allí y por dónde hay que penetrar en esta montaña.

– Puede tomarse el autobús hasta el pequeño pueblo de Wuyi, y luego remontar el You en barca.

– ¿Y qué hay allí? ¿Pueden verse paisajes, templos? ¿Vestigios? -preguntas adoptando un aire indiferente.

– Allí todo se conserva en su estado original.

– ¿Y hay selvas vírgenes?

– Por supuesto, pero no sólo eso.

– ¿Hombres salvajes también? -preguntas en tono de broma.

Él ríe, pero sin asomo de burla, cosa que te excita aún más. Tienes que saber quién es este amigo sentado enfrente de ti.

– ¿Se dedica usted a la ecología? ¿Es usted biólogo? ¿Paleontólogo? ¿Arqueólogo?

– Me interesan más los seres vivos -dice él negando con la cabeza a cada una de tus preguntas.

– ¿Se dedica usted a investigar las tradiciones populares? ¿Es usted sociólogo? ¿Especialista en folclore? ¿Etnólogo? ¿O bien periodista? ¿Aventurero?

– Soy todo eso, pero como aficionado.

Os habéis echado a reír los dos.

– ¡Eso no impide pasárselo en grande!

Aún os habéis reído más abiertamente. El ha encendido un cigarrillo y se ha puesto a hablar como un sacamuelas, contando toda clase de maravillas sobre Lingshan. Luego, en tono de invitación, ha desgarrado una cajetilla de cigarrillos vacía y ha dibujado un mapa que indica la carretera que hay que seguir para llegar hasta allí.

En el norte, es ya pleno otoño. Aquí, la canícula estival no ha aflojado en absoluto. Antes de ponerse tras las montañas, el sol conserva aún toda su fuerza y, cuando pega fuerte, el sudor corre por la espalda. Sales de la estación de autobuses, inspeccionas los alrededores. Enfrente, no hay más que una pequeña posada de una planta, de estilo antiguo, con la fachada de madera. Las tablas crujen cuando uno camina por el piso, pero lo más terrible son las almohadas y las esterillas de un negro grasiento. Para lavarse es menester esperar a la noche para quitarse el pantalón y rociarse con agua con una cubeta en el pequeño patio exiguo y húmedo. Es una parada obligada para todos aquellos que recorren la campiña, comerciantes y artesanos.

Falta aún un rato para que anochezca, tienes tiempo de encontrar un hotel más limpio. Andas errante por las calles, con la mochila a la espalda, pensando descubrir en esta localidad una señal, un letrero, aunque no sea más que un nombre compuesto con los dos caracteres de Lingshan que serían la prueba de que no has errado el camino, que no has hecho este largo trayecto en vano. Por más que miras por todas partes, no das con el menor rastro de él. Entre las personas que se han apeado del autobús al mismo tiempo que tú, ninguna tiene aspecto de turista. Tampoco tú, por supuesto, pero nadie lleva tu misma indumentaria: un par de ligeros pero resistentes zapatos de montaña, una mochila a la espalda. No es éste, por supuesto, el típico sitio turístico famoso al que vienen los recién casados y los jubilados, donde todo está pensado para el turismo, donde por doquier hay aparcados autocares, donde pueden comprarse planos turísticos en todas las esquinas de las calles y donde se exponen en todas las tiendas gorras, vestidos de punto, camisas, tee-shirts, pañuelos con el nombre del lugar, con hoteles donde descienden los extranjeros que pagan en divisas, centros de acogida o de reposo en los que sólo se permite la entrada si se está provisto de una carta de recomendación, sin olvidar los pequeños hoteles privados que se disputan la clientela, que ostentan todos como letrero este nombre sagrado. No has venido a este tipo de lugar para distraerte en grupo por el sendero de una colina donde las gentes se observan, se empujan, se apretujan y arrojan al suelo trozos de corteza de sandía, botellas de agua mineral, latas de conserva, papeles sucios y colillas. También aquí, un día u otro, pasará lo mismo. Crees haber venido antes de que se construyan encantadores pabellones, quioscos, terrazas o pequeñas torres, antes de tener que apretujarte delante de la frase de algún hombre célebre o antes que la cámara fotográfica de algún periodista. En tu fuero interno te alegras por ello, no sin alimentar algunas dudas. En esta calle no hay ni la menor señal para atraer a los turistas, ¿has sido burlado? No te has fiado más que de un itinerario bosquejado en una cajetilla de cigarrillos que llevas escondida en la chaqueta y de esa persona conocida por casualidad en el tren. Nada te prueba que lo que dijera fuese cierto. No has consultado ningún relato de viaje auténtico, y ni siquiera en la gran guía de lugares turísticos recientemente publicada aparece ninguna entrada con tal nombre. Desde luego que se encuentran fácilmente lugares llamados Lingtai, Lingqiu, Lingyan e incluso Lingshan, hojeando el atlas de China por provincias. Tampoco ignoras que en los innumerables libros y textos históricos antiguos, desde el Clásico de los mares y de las montañas, obra de adivinación y de magia antigua, hasta el viejo tratado de geografía titulado Anotaciones al Clásico de los ríos, se menciona el lugar de Lingshan. Buda despertó allí de su sueño al venerable Mahakasyapa. No eres tonto, debes apelar a tu inteligencia, buscar en primer lugar ese pequeño pueblo de nombre Wuyi que está indicado en la cajetilla de cigarrillos y el camino que se adentra hacia Lingshan, la Montaña del Alma.

Vuelves a la estación de autobuses y entras en la sala de espera, el lugar más animado de esta pequeña ciudad de montaña, que está ya completamente vacía a estas horas. Las ventanillas de venta de billetes y de la consigna tienen el cierre metálico echado. Llamas, sin obtener el menor resultado. No te queda más remedio que levantar la cabeza para contar los nombres de las estaciones, a cuál más evocador, alineados encima de la ventanilla: la aldea de los Zhang, el Almacén de Arena, la Fábrica de Cemento, el Viejo Horno, Caballo de Oro, Buen Año, Inundación, la Bahía del Dragón, la Cuenca de las Flores de Melocotonero…, pero ninguno corresponde al lugar que tú buscas. Pese a que se trata de un pueblo pequeño, los destinos y los autobuses son numerosos. En un mismo día, salen hasta cinco o seis autobuses, pero el destino para la Fábrica de Cemento no es ciertamente turístico. La línea menos frecuentada cuenta únicamente con un servicio de autobús diario. Debe de ser éste el lugar más remoto, pero Wuyi se halla efectivamente al final del trayecto. No llama tu atención, parecido al resto de nombres de localidades, sin un «alma» especial. Pero tú, como si finalmente hubieras encontrado el cabo del hilo de una liada madeja que no esperases ya desenredar, aunque no te pones loco de alegría, al menos te quedas más tranquilo. Tendrás que comprar tu billete una hora antes de la salida del autobús. La experiencia te dice que, en estas líneas de montaña de un solo servicio diario, hay que pegarse para subir al autobús, y que, si no te preparas con antelación, tendrás que hacer cola muy temprano.

En este momento, tienes tiempo por delante, pero la mochila de viaje comienza a pesar sobre tus hombros. Callejeas y los camiones cargados de madera pasan casi rozándote, con los cláxones aullando. Observas que, en la angosta carretera que atraviesa el pueblo, los camiones, de todos los tamaños, no paran de hacer sonar sus bocinas. En los autobuses, los cobradores mantienen el brazo sacado por la ventanilla y golpean sin cesar en la carrocería, aumentando el guirigay reinante en la calle. Y ésta es la única manera de que los peatones terminen por hacerse a un lado.

Las viejas casas situadas a ambos lados de la calle tienen todas fachadas de madera. En la planta baja se practica el comercio y en la de arriba se pone a secar la ropa: desde pañales de bebé a sujetadores, pasando por calzoncillos apedazados y sábanas floreadas, ondean en medio del polvo y del ruido de los coches, como otras tantas banderas de todos los países del mundo. Al borde de la carretera, de los postes de cemento, a la altura de los ojos, cuelgan anuncios publicitarios de todo tipo. Uno de ellos, que pondera las excelencias de un producto contra los malos olores de las axilas, llama particularmente tu atención. No es que tú sufras de este problema, pero te sientes atraído por la originalidad de su escritura. Tras el término «bromidrosis» figura una explicación entre corchetes:

[La bromidrosis (también llamada Olor de los Inmortales) es una desagradable enfermedad que produce un olor nauseabundo. Debido a ella, son numerosos quienes han tenido que aplazar su boda o que han tenido dificultades a la hora de hacer amigos. A menudo, chicos y chicas, ante la dificultad de encontrar trabajo o ingresar en el ejército, han sufrido terriblemente por su culpa sin llegar a superar sus problemas. Ahora, gracias a un nuevo procedimiento sintético, es posible erradicar totalmente el mal olor. Su eficacia es del 97,5 %. Para alcanzar el placer en la vida y su felicidad finura, venga a tratarse con nuestro producto…]

Luego llegas a un puente de piedra. Ningún mal olor. Una fresca brisa sopla suavemente, refrescante y agradable. El puente de piedra une un ancho río. Aunque la calle está asfaltada, se distinguen aún vagamente unos leones esculpidos en las columnas acanaladas. Debe de ser seguramente muy antiguo. Apoyado en el pretil de piedra reforzada con hormigón, contemplas las dos partes de este pueblo unidas por el puente. De cada lado, innumerables tejados de tejas negras dispuestos en apretadas hileras se extienden hasta donde se pierde la vista. Entre las montañas se abre un valle con campos de arroz amarillo dorado moteados de cañaverales de verdes bambúes. El agua del río de un azul puro fluye tranquilamente entre los arenales de su lecho y, seguidamente, una vez llegada hasta los pilares del puente de piedra tallada que lo divide, se vuelve más profunda, tirando a verde oscuro. Una vez pasado el arco del puente, produce un fragor, y se forma una espuma blanca por encima de sus violentos remolinos. El agua ha dejado su marca en diferentes niveles del dique de piedra de más de diez metros de alto. El más reciente, de un amarillo grisáceo, data de la última inundación del verano. ¿Es el río You? ¿Tiene su nacimiento en Lingshan?

El sol va a ponerse. Su semiesfera semeja una tapadera de color anaranjado. Sigue siendo brillante, pero no deslumbra. Diriges la mirada hacia el lugar donde las dos vertientes del valle se unen, allí donde las cimas se encabalgan en medio de la bruma y de las nubes. Este marco ilusorio de un negro vivísimo comisquea paulatinamente la parte inferior del astro deslumbrante que parece dar vueltas. Cuanto más se tiñe de rojo el ocaso, más dulce resulta. Lanza sus reflejos dorados sobre el agua del río. El azul oscuro y los rayos dorados se mezclan en las ondas y las salpicaduras del agua. La bola purpúrea desprende todavía más serenidad, pero, al descender en la hondonada del valle, no deja de tener cierta seducción. Y luego están los sonidos. Oyes uno, difícil de captar, que se pone a resonar en el fondo de tu corazón y se expande progresivamente, se estremece un poco, como sobre la punta de los pies, se escapa y desaparece en el paisaje negro de la montaña, llenando los cielos de la bruma del crepúsculo. El viento del atardecer silba en tus oídos así como también el sonido incesante de los cláxones de los coches. Al atravesar el puente, descubres en su extremo una placa recién grabada con los caracteres realzados en rojo: Puente Yongning, construido durante el año 3 de la era Kai-yuan de los Song, restaurado en 1962. Placa colocada en 1983. He aquí una señal anunciadora de la llegada del turismo.

Al final del puente se encuentran dos filas de tabernas. En una de las de la izquierda, tomas un cuenco de queso de soja en gelatina, ese tipo de queso de soja tierno y delicioso, muy especiado, que se vendía en las calles y callejones y que durante un tiempo había desaparecido, pero que en la actualidad se elabora de nuevo gracias a una receta transmitida de padres a hijos. Luego, en una de las de la derecha, te tomas dos galletas de sésamo y cebolla recién salidas de la sartén, calientes y aromáticas; por último, te comes también -¿dónde?, ya no lo recuerdas- unas albóndigas de arroz glutinoso fermentado, apenas más gruesas que unas perlas, azucaradas al gusto. Por supuesto, no has sido tan exagerado como el señor Ma Segundo cuando viajó al lago del Oeste, pero tienes no obstante bastante buen apetito. Mientras degustas estos manjares de nuestros antepasados, escuchas las conversaciones de los clientes y patrones que son buenos conocedores del lugar. Quisieras acercarte y mezclarte con ellos utilizando su dulce lenguaje de acento campesino. Has vivido largo tiempo en la ciudad y experimentas la necesidad de conservar en ti una gran nostalgia del terruño, quisieras que te proporcionara un poco de consuelo, para poder retornar a los tiempos de tu infancia y reencontrar tus recuerdos perdidos.

Terminas por encontrar un hotel de este lado del puente, en una vieja calle empedrada. El suelo está más o menos limpio. En la habitación individual que has tomado, hay una tabla recubierta con una esterilla de bambú y una manta de algodón gris, de la que es imposible saber si está sucia o bien si se trata de su color original. La metes debajo de la estera, apartas la almohada grasienta. Felizmente aquí hace calor, y la ropa de cama resulta inútil. En ese momento, sientes la necesidad de dejar en el suelo la mochila que se ha vuelto muy pesada y de sacudirte de encima todo el polvo y quitarte el sudor del cuerpo. Te tiendes con el torso desnudo en la cama, con las piernas abiertas. En la habitación de al lado, hay gente que se interpela. Están jugando a las cartas. Oyes claramente el ruido de los naipes lanzados sobre la mesa. Únicamente una pared medianera hecha de tablas y, por las hendiduras de la desgarrada tapicería, puedes distinguir vagamente a algunos mozarrones con el torso desnudo. No estás tan cansado como para dejarte vencer enseguida por el sueño y llamas al tabique. Del otro lado se alza un gruñido. No es contra ti, sino contra ellos mismos contra quienes gruñen. Están los ganadores y los perdedores, y los perdedores tardan en saldar sus deudas. En este hotel se juega abiertamente dinero pese a la advertencia de la policía del distrito pegada en las habitaciones, que estipula la prohibición del juego y de la prostitución. Tienes verdaderas ganas de ir a ver si este reglamento es respetado en un lugar tan pequeño como éste. Te vistes, sales al pasillo y llamas a la puerta entreabierta de la habitación. El alboroto prosigue, nadie te presta atención. Entras directamente empujando la puerta. Los cuatro mozarrones sentados alrededor de una cama colocada en medio del cuarto se vuelven para mirarte. No muestran la menor sorpresa, el más asombrado eres tú. Cuatro rostros extraños con unos pedacitos de papel pegados en cejas, labios, nariz y mejillas. Resultan tan despreciables como cómicos. Pero ellos no ríen y se limitan a mirarte. Has venido a importunarles, y están claramente enojados.

– Ah, estabais jugando a las cartas… -No puedes sino disculparte.

Y ellos siguen lanzando sus naipes. Son éstos muy alargados, con unos dibujos rojos o negros, como en el juego del mah-jong. Incluyen también la puerta celestial y la cárcel terrestre. El perdedor es castigado por el ganador, que le pega un pedacito de papel de periódico en un lugar determinado. Imposible saber desde fuera si no se trata más que de una broma pesada, una especie de liberación, o bien de una señal establecida por los apostantes que permite a los perdedores o a los ganadores saldar sus cuentas.

Sales retrocediendo y regresas a tu habitación. Te tumbas de nuevo en la cama y contemplas en el techo las manchas concentradas alrededor de la bombilla, que son en realidad innumerables mosquitos en espera de que la luz sea apagada para venir a picarte. A toda prisa, bajas el mosquitero. Fijada en el techo por una tira de bambú en forma de círculo, la gasa recubre un espacio cilíndrico. Hace mucho tiempo que no has dormido bajo este tipo de mosquitero y ya has pasado con creces la edad en que te perdías en tus ensoñaciones, con los ojos abiertos clavados en lo alto de la gasa. Hoy no sabes qué impulso te animará mañana, a ti que te tienes bien aprendido todo lo que es menester aprender, ¿qué vas a seguir buscando? Llegado a la edad madura, ¿no deberías llevar una vida tranquila, cumplir sin prisas tu tarea en un puesto ni demasiado bajo ni demasiado alto, hacer tu papel de marido y de padre, instalarte en un mullido nido, ahorrar en el banco un poco de dinero que daría su fruto con el paso de los meses y que te dejaría un pequeño capital que, además de servirte para tu vejez, podrías luego legar?

2

A mitad de camino entre las altas mesetas tibetanas y la cuenca de Sichuan, en el país de la etnia qiang, en la parte media de los montes Qionglai, he presenciado la adoración del fuego y una supervivencia de la civilización original de la humanidad. Los antepasados de cada etnia han venerado el fuego que les trajo los comienzos de la civilización. Es un dios.

Sentado delante del fuego, él bebe aguardiente, pero, antes de probarlo, remoja un dedo en su cuenco y lo agita por encima de las brasas que se ponen a silbar despidiendo un humo azulado. En ese instante, me doy cuenta de que existo realmente.

– Hago esta ofrenda al dios del hogar porque es gracias a él que tenemos de comer y de beber.

La luz del fuego ilumina sus mejillas chupadas, su prominente nariz y sus pómulos salientes. Me dice que pertenece a la etnia qiang, que es oriundo de la aldea de Gengda. Dado que me incomoda hacerle preguntas de entrada sobre los dioses y los demonios, me limito a decirle que he venido a estudiar las canciones populares de estas montañas y le pregunto si se sigue practicando la danza llamada gezhuang. Él declara que él mismo es capaz de bailarla, que antaño hombres y mujeres bailaban en torno al fuego hasta la hora del amanecer, pero que, más tarde, fue prohibida.

– ¿Por qué? -Conozco perfectamente la respuesta, pero le hago la pregunta no obstante.

– Debido a la Revolución Cultural. Decían que las letras de las canciones no resultaban adecuadas y fueron sustituidas por citas de Mao.

– ¿Y qué pasó a continuación? -hago la pregunta a propósito, se está volviendo ya una vieja costumbre.

– Pues a continuación ya nadie las cantó. Ahora se empieza a bailar de nuevo, pero raros son los jóvenes que la saben. Yo les enseño.

Le ruego que me haga una demostración. Él se levanta al punto y, sin la menor vacilación, se pone a danzar cantando. Su voz es grave y fuerte, una hermosa voz natural. Estoy convencido de que es de etnia qiang, pero los policías encargados del estado civil tienen sus dudas. Piensan que todos aquellos que declaran pertenecer a las etnias tibetana o qiang lo hacen exclusivamente para verse libres de la limitación de los nacimientos y poder traer más hijos al mundo.

Él canta una canción, luego otra. Me dice que le gusta mucho pasárselo bien, de lo cual no me cabe la menor duda. Acaba de quitarse de encima el cargo de jefe de aldea y se diría de nuevo un montañés, un viejo montañés lleno de brío. Por desgracia, ha rebasado la edad de las aventuras amorosas.

Es capaz asimismo de decir numerosos encantamientos, procedimientos mágicos que utilizan los cazadores a la hora de salir a la montaña, llamados «método de la montaña negra» o bien «brujería». Él no niega el hecho. Cree firmemente que dichos encantamientos pueden empujar a las presas a los fosos o bien incitarlas a caer en las trampas. La magia no sólo se utiliza con animales, sino también entre los hombres con fines vengativos. Si el «método de la montaña negra» es utilizado contra un hombre, éste se ve abocado a no poder salir ya de la montaña. Esto me recuerda una historia que oí contar de niño: el fantasma que levanta un muro. Un hombre camina de noche por un sendero de montaña, camina que te camina, y de repente aparece delante de él un muro, una muralla escarpada o bien un profundo río que le es imposible cruzar. Si no consigue romper el encantamiento, no puede dar ya el menor paso adelante y vuelve sin cesar a su punto de partida. Así, a la salida del sol, advierte que no ha hecho más que dar vueltas en el mismo sitio. Y algo más grave aún: la magia puede llevar a un callejón sin salida y entonces es la muerte.

Dice encantamiento tras encantamiento. Éstos no son lánguidos y apacibles como las canciones, sino por el contrario muy precipitados, a modo de un jadeo. No soy capaz de comprender todo cuanto dice, pero el encanto de esta lengua, el aliento imponente de los monstruos y demonios que invoca llenan la estancia renegrida por el humo. Las llamas lamen la olla donde se cuece a fuego lento la carne de cordero, haciendo relampaguear sus ojos: ésta sí que es una escena auténtica.

En cuanto a ti, andas en busca del camino que lleva a Lingshan, yo, paseándome a lo largo del Yangtsé, busco la verdad. Acabo de pasar por un serio trance. Los médicos me diagnosticaron por error un cáncer de pulmón. La muerte me ha gastado una mala pasada y finalmente he conseguido superar el obstáculo que ha puesto en mi camino. En mi fuero interno, me alegro. La vida me ha devuelto una inmensa frescura. Hubiera tenido que abandonar hace ya mucho tiempo mi entorno polucionado y volver a la naturaleza en busca de una vida auténtica.

En mi entorno, me enseñaban que la vida era la fuente de la literatura y que la literatura debía ser fiel a la vida, fiel a su verdad. Y mi error era precisamente el haberme apartado de la vida, el haber ido en contra de su verdad. La verdad de la vida no se parece a su imagen externa. La verdad de la vida, es decir, la naturaleza de la vida, debe ser tal como es y no de otro modo. Si me he apartado de la verdad es porque no he expuesto más que una serie de fenómenos de la vida que no pueden, claro está, reflejarla como es debido. El resultado es que no he hecho más que seguir un camino equivocado deformando la realidad.

No sé si, ahora, sigo realmente el buen camino; en cualquier caso, quiero abandonar el mundo literario en plena efervescencia y escapar de mi habitación siempre llena de humo de tabaco. Los libros que se amontonan en ella me agobian, hasta el punto de impedirme respirar. Exponen toda suerte de verdades, desde la verdad histórica hasta la verdad sobre el comportamiento humano, y ya no sé qué utilidad tienen. Sin embargo, me estorban y me debato en sus redes, viviendo como un insecto presa en una tela de araña. Felizmente, el médico que equivocó su diagnóstico me ha salvado la vida. Era un hombre sincero. Me dio a comparar las dos radiografías del pecho que había sacado. En el extremo del pulmón izquierdo, una sombra de contornos imprecisos se extendía hasta la tráquea. Aun cuando me hubiera extraído totalmente el lóbulo del pulmón izquierdo, no hubiera servido de nada. Esta conclusión aparecía como una evidencia. Mi padre también murió de cáncer de pulmón, y no habían pasado más que tres meses desde que le fue diagnosticada la enfermedad y su fallecimiento. Era el mismo médico el que había hecho el diagnóstico. Yo tenía confianza en él y él la tenía en la ciencia. Las radiografías que me habían hecho en dos hospitales distintos eran semejantes de todo punto, no podía haber error técnico en ellas. El médico me extendió también un volante para que me hicieran una fibroscopia quince días más tarde. Yo no tenía prisa, porque sin ninguna duda iba a confirmar el tamaño de dicho tumor. Antes de la muerte de mi padre, se había procedido de igual modo, y yo no hacía más que seguir sus pasos, cosa que no tenía nada de original. Y sin embargo, me he escabullido de entre los dedos de la muerte, no puedo negar que he tenido suerte. Creo en la ciencia, pero también en el destino.

He visto un trozo de madera tallada, de más de trece centímetros de largo, recogido durante los años treinta por un etnólogo en la región de la etnia qiang, que representaba a un hombre cabeza abajo descansando sobre sus dos manos y con los rasgos del rostro resaltados en negro. En su cuerpo había grabados dos caracteres: «larga vida». Le conocían como el «wiichang cabeza abajo». Tenía realmente algo de maléfico. Le pregunto a este jefe de aldea retirado si es posible encontrar aún este tipo de dioses protectores. El me dice que se conocen como «laogen»: las «viejas raíces». Esta figurita debe permanecer con el recién nacido a lo largo de toda su vida, hasta el día de su muerte. Luego es llevada junto con el cadáver y, una vez enterrado éste, la figurita es depositada en plena montaña a fin de ayudar al alma del difunto a retornar a la naturaleza. Al preguntarle yo si podía encontrarme una para llevarla encima, me ha respondido entre risas que eran los cazadores quienes se la metían entre sus ropas para conjurar la mala fortuna, pero que no tenían ninguna utilidad para la gente como yo.

– ¿Sería posible encontrar a algún viejo cazador que conozca la brujería, con quien pudiera ir a cazar?

– El mejor de todos es el viejo padre Shi -responde él tras pensárselo un instante.

– ¿Dónde se le puede encontrar?

– Está en la casa de piedra del padre Shi *.

– ¿Y dónde se encuentra ésta?

– Si sigues subiendo diez lis desde aquí, llegarás al Barranco de la Mina de Plata. Una vez allí prosigue hasta el final del torrente que pasa por el barranco y verás una casa de piedra.

– ¿Es un nombre de lugar, o realmente la casa de piedra del padre Shi?

Me explica que es un nombre de lugar, pero que realmente existe una casa de piedra donde vivía el padre Shi.

– ¿Podrías llevarme hasta allí? -le pregunto también.

– El murió. Murió mientras dormía, acostado en su cama. Era muy viejo, pasaba de los noventa años, e incluso de más de cien según algunos. De hecho, nadie sabía muy bien qué edad tenía.

No puedo dejar de preguntarle:

.-¿Viven todavía sus descendientes?

– Era de la generación de mi abuelo… Siempre he oído decir que vivió solo.

– ¿No tenía mujer?

– Vivía solo en el Barranco de la Mina de Plata, sin familia ni hogar, en una casita para él solo. Ah, en su casa, su fusil ha permanecido colgado.

Le pregunto qué quiere decir con ello.

Me explica que era un buen cazador, gran apasionado de la magia, como ya no quedan. Todo el mundo sabe que su fusil sigue colgado en la pared de su casa, un arma que jamás ha fallado un tiro, pero nadie se atreve a cogerla.

No comprendo por qué.

– El camino que lleva al Barranco de la Mina de Plata está cortado.

– ¿No se puede entrar ya allí?

– No. En otro tiempo alguien abrió una mina de plata en ese lugar y una sociedad de Chengdu contrató a unos mineros para trabajar allí. A continuación, fue saqueada y los mineros se fueron. La pasarela que llevaba a la mina por el barranco se hundió en algunos tramos o bien se pudrió.

– ¿Cuándo tiempo hace de eso?

– Mi abuelo todavía vivía, por lo tanto debe de hacer unos cincuenta años.

No es de extrañar que ahora esté jubilado. Pertenece a la historia, una historia real.

– ¿Y nadie ha vuelto a entrar jamás allí?

Tengo cada vez más ganas de conocer la clave del misterio.

– No se sabe a ciencia cierta, pero en cualquier caso no resulta fácil ir hasta allí.

– Esa casa, ¿está podrida también?

– ¿Cómo podría pudrirse una casa de piedra?

– Me refería a las vigas.

– Ah, sí, por supuesto.

En mi opinión, intenta intimidarme, pues no tiene ninguna intención de llevarme hasta allí o de presentarme a un cazador.

– Pero ¿cómo sabes tú que el fusil sigue colgado en la pared? -he preguntado yo de nuevo.

– Eso dicen, alguien ha debido de verlo. También cuentan que el anciano padre Shi era muy extraño. Su cuerpo no se descompuso y las bestias salvajes no se atrevieron a tocarlo. Estaba tendido cuan largo era en su cama, en los huesos, seco, con su fusil colgado en la pared.

– Eso es imposible, hay demasiada humedad en la montaña, el cadáver seguramente se ha descompuesto y el fusil ha debido de transformarse en un amasijo de chatarra herrumbrada.

– No lo sé, pero eso es lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo.

Él sigue diciendo lo que se le antoja sin tener en cuenta mi opinión. Las llamas relucen en sus ojos. Éstos me parecen llenos de malicia.

Vuelvo a la carga:

– Tú no lo has visto, ¿no es así?

– Algunos lo han visto. Parecía dormir. En los huesos, seco, con su fusil colgado en la pared -prosigue en el mismo tono-. Era un buen entendido en magia. No sólo los hombres no se han atrevido a coger su fusil, sino que incluso las bestias no se han atrevido a tocar su cuerpo.

Este cazador había sido ya deificado. La historia y los rumores se mezclaban, había nacido una leyenda popular. La verdad no existe más que en la experiencia e incluso sólo en la experiencia personal, y aun en este caso, una vez que ha sido contada, se convierte en historia. Es imposible demostrar la verdad de los hechos y tampoco es preciso hacerlo. Dejemos a los hábiles dialécticos debatir sobre la verdad de la vida. Lo que importa es la vida en sí misma. Lo que es real es que estoy sentado al amor del fuego, en esta habitación renegrida por el humo del aceite, que veo esas llamas danzando en sus ojos, lo que es cierto soy yo mismo, es la sensación fugitiva que acabo de experimentar, imposible de transmitir al prójimo. Fuera, se ha levantado la niebla, las oscuras montañas se han difuminado, el murmullo del raudo río resuena en ti y eso basta.

3

Ya has llegado al pueblo de Wuyi, a esta larga callejuela empedrada de losas con las roderas de las carretillas profundamente marcadas, y de golpe vuelves a tu infancia, a esa aldehuela de montaña en la que pasaste casi toda tu infancia. Pero ya no ves carretillas empujadas a mano. El tintineo de los timbres de las bicicletas ha reemplazado al crujir de los ejes de azufaifo engrasados con aceite de soja. Aquí, para ir en bicicleta, es preciso tener verdadero talento de equilibrista para colarse, con una gran bolsa colgada del sillín, entre los transeúntes, las palancas, las carretas tiradas a fuerza de brazos, los puestos de las tiendas. Es difícil evitar los juramentos, pero en este guirigay de risas, de gritos de los vendedores ponderando sus productos y de los clientes regateando, parecen llenos de vida. Respiras los olores mezclados de legumbres en conserva, de tripas de cerdo, de cuero recién curtido, de terebinto, de paja de arroz, de cal. Tu mirada se vuelve a ambos lados de la calle, a las tiendas de frutos secos, de soja, de aceite, de arroz, a la farmacia que expende medicamentos chinos y occidentales, a la tienda de telas y sederías, al puesto de calzado, al vendedor de té, al puesto del carnicero, al sastre, al hornillo para hervir el agua, a la alfarería y a las cuerdas, a los bazares de incienso y de moneda funeraria de papel. Todos los tenderetes se tocan uno a otro, sin grandes cambios sin duda desde los tiempos de los Qing. El viejo restaurante «La Prosperidad Auténtica» donde se entrechocan constantemente las perolas de fondo plano llenas de raviolis fritos ha recuperado su letrero que había sido roto, y su banderola que anuncia un restaurante de «primera categoría» ondea al viento. El centro comercial gestionado por el Estado es evidentemente el que tiene más y mejor presencia. El edificio de cemento de dos plantas ha sido remozado y un escaparate ha reemplazado a la antigua fachada, pero el polvo que lo recubre parece no haber sido quitado jamás. Los escaparates de los fotógrafos son también muy llamativos. Están llenos de fotos de chicas en actitudes coquetas o que van trajeadas y maquilladas. Son bellezas locales que parecen menos lejanas para el público que las estrellas de los carteles de cine. Y este lugar ha sido realmente cuna de bellezas más hermosas que el jade, de perfumadas mejillas, con pintadas cejas minuciosamente retocadas por el fotógrafo, con unos rojos demasiado rojos y unos verdes demasiado verdes. Se ofrecen también ampliaciones de fotos en color. Un anuncio indica que pueden tenerse en veinte días, pero se silencia el hecho de que hay que ir a la cabeza de distrito a revelarlas. De no haber sido afortunado, acaso habrías nacido en este pueblo, habrías crecido aquí, habrías creado una familia casándote con una de estas bellezas que ya haría tiempo que te hubiese dado hijos e hijas. Te sonríes ante la idea y te apartas a toda prisa para evitar que la gente se crea que te interesas por alguna de ellas y se llamen a engaño. Dejas vagar tu mente observando las buhardillas que hay por encima de los escaparates. De las ventanas cuelgan unas cortinas y sus antepechos están adornados con tiestos de flores o bonsáis. No puedes dejar de preguntarte cómo vive la gente que habita aquí. Hay una alta torre cerrada con candado. Sus pilares inclinados, sus remates de cabrios y su barandilla de madera tallada totalmente podridos hablan bien a las claras del poder que disfrutaban antaño sus moradores: el destino del propietario de esta casa y de sus descendientes deja pensativo. En la tienda de al lado, en cambio, se venden pantalones vaqueros y camisetas estilo Hong Kong, así como medias de nailon. Unos anuncios publicitarios que muestran a unas mujeres extranjeras enseñando las piernas están pegados en la pared. Sobre la puerta hay colgado un rótulo en caracteres dorados: Nueva sociedad de explotación tecnológica, sin que se sepa muy bien de qué tecnología se trata. Un poco más lejos, un escaparate lleno de un montón de cal viva. Es el final de la calle, y el edificio que hay más lejos debe de ser una fábrica de fideos de arroz. Un espacio vacío se halla plantado de postes entre los que hay tendidos unos alambres de los que cuelgan los fideos. Vuelves la cabeza y te introduces por una calleja que arranca al lado del puesto del vendedor de té. Te pierdes de nuevo en tus recuerdos.

Detrás de una entrada medio oculta, un pequeño patio húmedo. Un jardincillo yermo, desierto. En una esquina, un montón de escombros. Te acuerdas de este patio situado cerca de tu casa y cuya tapia de piedra se había venido abajo. Te asustaba y te atraía a la vez. Pensabas que las zorras que aparecen en los cuentos venían de allí. Después de clase, no podías evitar el ir allí solo, atenazado por la angustia. Nunca viste zorra alguna, pero este sentimiento de misterio ha acompañado siempre tus recuerdos de infancia. Había allí un banco de piedra roto y un pozo sin duda seco. En pleno otoño, el viento soplaba sobre el tejado donde crecían unas hierbas de un amarillo dorado y el sol brillaba en todo su esplendor. Estas mansiones cuya puerta permanece cerrada tienen su historia. Se parece en todo a una historia antigua. En invierno, el viento silbaba en las callejuelas. Calzado con unos zapatos nuevos forrados, venías con otros niños a golpear los pies en el suelo para calentarlos en la esquina de este muro y, por supuesto, te acuerdas de esta canción infantil:

Durante la luna llena, a caballo, quemo el incienso, a la Gran Hermana Lou he matado, a la señorita del guisante he puesto nerviosa, los guisantes ella ha recogido, pero tenían su vaina vacía, con el padre Ji ella se ha casado, el padre Ji es demasiado pequeño, con el cangrejo ella se ha casado, el cangrejo el foso ha atravesado, la babosa ella ha pisado, la babosa la ha denunciado, ante el monje se ha quejado, las sutras ha recitado, a Guanyin ha rezado, a Guanyin ella ha meado, un diablillo ha meado, eso le ha provocado dolor de tripa, al santo de la Riqueza yo he llamado, y en trance él ha entrado, pero de nada ha servido, pues doscientas monedas he malgastado.

Sobre el tejado, las hierbas secas o vivas, blancas o verdes, se mecen suavemente al viento. ¿Cuántos años hace que no habías vuelto a ver estas hierbas en los tejados? Descalzo, haces resonar tus pasos sobre estas losas de piedra profundamente marcadas por las roderas de las carretillas y emerges de tu infancia, emerges en el presente. La planta de tus pies descalzos y sucios resuena delante de ti. Pero que hayas taconeado realmente los pies en el suelo no es lo más importante. De lo que tienes necesidad es de esta imagen interior.

Terminas por salir de este dédalo de callejuelas y llegas a la carretera principal; allí, el autobús procedente de la cabeza de distrito da media vuelta y vuelve a partir al instante. Al borde de la carretera, la estación de autobuses. En el interior, una ventanilla de venta de billetes y unos largos bancos. Ha sido allí donde has bajado del autobús hace un rato. Casi enfrente, una casa baja, un hotel de paredes encaladas con una inscripción: Bonitas habitaciones en el interior. Vas a ver y lo encuentras limpio. En cualquier caso, tienes que encontrar un alojamiento. Entras. Una sirvienta de avanzada edad está barriendo el pasillo. Le preguntas si hay alguna habitación libre. Ella se limita a responder que sí. Le preguntas a qué distancia se encuentra Lingshan. Ella te mira con cara de pocos amigos, lo cual significa que estás en un hotel público. Ella viene aquí a ganarse su salario mensual, no tiene nada que añadir.

– La número dos. -Con el mango de su escoba te señala una puerta abierta.

Entras, con tu mochila en la mano. En el interior, dos camas. En una de ellas hay tumbado un hombre, con las piernas encogidas y un libro entre las manos. Su título, Biografía no oficial de la zorra, está escrito en el papel de embalar con que están forradas las tapas. Haces una seña a este hombre. Él deja su libro y te dirige a su vez un cabeceo.

– Buenos días.

– ¿Acabas de llegar?

– Sí.

– ¿Fumas? -Y te lanza un pitillo.

– Gracias. -Te sientas en la cama de enfrente de la suya. Tiene necesidad de alguien con quien charlar.

– ¿Cuánto tiempo llevas por aquí?

– Unos diez días. -Se sienta y enciende su pitillo.

– ¿Has venido de compras? -preguntas tú como por casualidad.

– Me dedico al negocio de la madera.

– ¿Es fácil la cosa por aquí?

– ¿No conoces las normas? -replica él, muy interesado.

– ¿Qué normas?

– Las normas del plan nacional.

– No.

– Pues, entonces, es difícil. -Se despereza de nuevo.

– ¿Escasea también por estas regiones forestales la madera?

– De madera hay, pero por lo que se refiere a los precios es otro cantar. -Ha advertido que no eres entendido en la materia y responde con desgana.

– ¿Esperas que bajen los precios, no es así?

– Hmm -asiente él vagamente, luego vuelve a coger el libro.

Tienes que hacerle uno o dos cumplidos para poder sacarle un poco de información:

– ¡Muchas cosas debéis de saber vosotros, que vais a todas partes a comprar material!

– En absoluto -responde él con modestia.

– ¿Cómo puede ir uno hasta Lingshan?

No hay respuesta. No te queda más remedio que explicarle que has venido a ver el paisaje y le preguntas dónde se encuentran bellos parajes.

– A orillas del río hay un pabellón. Si uno se sienta allí para contemplar la montaña de enfrente, no está mal.

– Te dejaré descansar -digo en un tono neutro.

Dejas la mochila y te vas a apalabrar el alquiler de la habitación con la sirvienta antes de salir. En el extremo de la carretera principal se encuentra el embarcadero. Unos pronunciados escalones de piedra descienden más de diez metros. Hay atracadas allí unas barcas cubiertas de esterillas negras, provistas de largos bicheros de bambú. El escaso caudal del río fluye en un anchísimo lecho. Salta a la vista que no es la estación de las crecidas. En la orilla de enfrente hay una barcaza en la que la gente se apretuja. Todas las personas sentadas en los escalones de tu lado también la esperan.

Por encima del muelle, en el dique, se alza efectivamente un pabellón de tejado curvo. Alrededor, no se ven más que cestas de bambú trenzado. En el interior hay sentados unos campesinos de la margen opuesta que han terminado de vender su mercancía. En su charla, tienes la impresión de reconocer la lengua de los cuentos de los tiempos de los Song. El pabellón ha sido pintado recientemente. Bajo el alero, unos motivos de dragones y de fénix de vivos colores, y en las dos columnas delanteras, frente por frente, dos sentencias pararelas:

Sentado, de charla, no conviene criticar los defectos ajenos.

En el camino, contemplas las aguas puras de los ríos maravillosos.

Pasas por detrás de estas columnas. Hay allí escritas otras dos sentencias:

Cuando partas, no olvides los deseos que te susurran, al oído. Date la vuelta y contempla el emplazamiento del fénix en la Montaña del Alma.

Al punto el entusiasmo te transporta. La barcaza ha debido de llegar: los hombres que toman el fresco se han marchado, palanca al hombro. Únicamente se ha quedado un anciano.

– Por favor, anciano, este par de frases…

– ¿Te refieres a estas sentencias? -rectifica el anciano al punto.

– Sí, anciano, ¿podría decirme quién es el autor de estas sentencias? -sigues preguntando respetuosamente.

– ¡El gran maestro licenciado Chen Xianning! -responde él diligente, en un tono de manifiesto reproche. Abre una boca que deja ver algunos raros dientes negruzcos.

– Nunca he oído hablar de él. -No puedes sino confesar abiertamente tu ignorancia-. ¿En qué universidad enseña ese maestro?

– Es normal que no le conozca, pues vivió hace más de mil años -responde él en un tono de profundo desdén.

– No se burle usted de mí, anciano -dices tú para tratar de justificarte.

– ¿Acaso eres miope? -dice él señalando el saledizo de la viga.

Levantas la cabeza hacia una viga horizontal que no ha sido repintada. En efecto, es posible leer una inscripción en tinta encarnada: Edificado el primer día del mes de la primavera del año Gengjia, décimo año de la era Shaoxing de los Song, restaurado el veintinueve del tercer mes del año Jiaxit, decimonoveno del reinado de Quianlong de los Qing.

4

Salgo del centro de acogida de la reserva natural y regreso a casa del jefe de aldea jubilado, de la etnia qiang. En la puerta pende un gran candado. He ido ya tres veces sin poder encontrarle. Pienso que esta puerta que podría abrirme un mundo misterioso estará cerrada en adelante.

Me voy callejeando bajo una llovizna. No he caminado por un paisaje semejante de lluvia y de bruma desde hace años. Paso cerca del centro de asistencia médica cantonal de Wolong que parece abandonado; en el bosque, reina una perfecta calma tan sólo interrumpida en la lejanía por el ruido continuo y ensordecedor de un torrente. No sentía una despreocupación semejante desde hace mucho tiempo. Ya no tengo ninguna necesidad de pensar, dejo vagar mi espíritu. Ni sombra de hombre o de coche por la carretera principal, todo está verde, es primavera.

Al borde de la carretera, una gran casa solitaria y vacía. ¿Acaso se tratará de la guarida del cabecilla de los bandidos Song Guotai, de quien me habló ayer por la noche el comisario político de la reserva natural? Hace cuarenta años, únicamente un sendero de montaña que tomaban las caravanas pasaba por aquí. Hacia el norte, atravesaba los montes Balang a más de cinco mil metros de altitud y se adentraba en las regiones de etnia tibetana de las altiplanicies del Qinghai y del Tibet; hacia el sur, seguía el río Minjiang para adentrarse en la cuenca del Sichuan. Los contrabandistas que llegaban del sur cargados de opio y los que venían del norte cargados de sal tenían todos obedientemente que pechar aquí su tributo y considerar esto como un honor, puesto que a los que se rebelaban se les laceraba el rostro. Era entonces el viaje sin retorno a la morada del rey de los infiernos.

Es una vieja casa toda de madera; los dos pesados batientes de la puerta están abiertos de par en par y dan a un amplio patio yermo rodeado de edificios, con capacidad para albergar a toda una caravana de varias decenas de caballos. Pienso que, en aquella época, bastaba que la gran puerta estuviera cerrada y que los bandidos se mantuvieran armados con fusiles en los balcones de madera corridos de la parte superior de los edificios para que las caravanas que hacían noche allí cayeran en la trampa. Incluso en caso de tiroteo, el patio no tenía ningún ángulo muerto innacesible a las balas.

En el patio, dos escaleras. Subo, haciendo crujir los escalones. Avanzo con paso pesado, para indicar mi llegada, pero la planta superior está asimismo desierta. Empujo las puertas de estancias vacías, una tras otra, sin descubrir más que polvo y olor a moho. Sólo un pañuelo grisáceo colgado de un alambre y un zapato estropeado denotan que se ha vivido aquí, varios años antes sin duda. Desde que se creó una reserva natural, todos los organismos y el personal que ocupaban este caserón, como la cooperativa de abastecimiento y de venta, la central de compra de productos locales, el almacén de aceites y de cereales, el centro veterinario, han sido trasladados a la callejuela de un centenar de metros de largo construida por la oficina de gestión. Por lo que se refiere al centenar de hombres que se reunían en la primera planta de este caserón a las órdenes de Song Guotai, queda menos rastro aún, de ellos o de sus fusiles. En aquel tiempo, tumbados sobre esterillas de paja, fumaban opio mientras bromeaban con las mujeres que habían raptado. Durante el día, éstas tenían que prepararles la comida y, por la noche, yacer con ellos por turno. A veces, por un reparto de botín poco equitativo o por una de las muchachas, estallaba una disputa, que se solucionaba a tiro limpio. Pienso en la animación que debía de reinar sobre este suelo.

– Sólo su jefe Song Guotai era capaz de tenerles en un puño. Era célebre por su ferocidad y astucia.

El hombre que dice esto, el comisario político, resulta de lo más convincente cuando toma la palabra. Afirma que, en los cursillos, consigue arrancar lágrimas a los estudiantes durante sus charlas sobre la protección de los pandas o incluso sobre el patriotismo.

Cuenta que una de las mujeres raptadas por los bandidos, una combatiente del Ejército Rojo, todavía vive. En 1936, cuando la Larga Marcha pasó por la estepa Mao'ergai, un regimiento del Ejército Rojo cayó en una emboscada de los bandidos. Una decena de jóvenes lavanderas del Jiangxi fueron raptadas y violadas. La más joven tenía diecisiete o dieciocho años, y fue la única superviviente. Pasó por varias manos antes de ser comprada por un viejo montañés de la etnia qiang, que la tomó por esposa. Ella vive ahora en un valle de los alrededores. Todavía es capaz de enumerar los nombres de toda su compañía y de su unidad así como el nombre de su instructor, que actualmente es un alto funcionario. Suspirando profundamente, el comisario añade que, por supuesto, no puede contarles eso a los estudiantes, y acto seguido vuelve a hablar del jefe de los bandidos Song Guotai.

Al principio, dice, Song Guotai no era más que un traficante de poca monta que se dedicaba al tráfico de opio con un comerciante. Este último fue abatido por el cabecilla de los bandidos instalado aquí y Song Guotai se puso a las órdenes de este nuevo jefe. Tras mil peripecias, se convirtió en el hombre de confianza de su jefe y vivía en un pequeño patio trasero de la casa. Posteriormente, el pequeño patio fue destruido por los morteros del Ejército de Liberación, y ahora está invadido de árboles. Era en aquellos tiempos un verdadero pequeño Chongqing. * El viejo Chen, cabecilla de los bandidos, se entregaba día y noche al libertinaje en su antro lleno de concubinas. Song Guotai era el único hombre autorizado a servirle en el interior de la casa. Un buen día llegó una caravana de Ma'erkang, en realidad una cuadrilla de malhechores, que le echó el ojo a esta guarida ya acondicionada. Las dos bandas se batieron por espacio de dos días, causando bajas y heridos por ambos bandos sin que ninguno saliera vencedor ni vencido. Se negoció y selló la reconciliación frotándose la boca con la sangre de un animal. Entonces se abrió la gran puerta para recibir a los adversarios. Los bandidos se diseminaron por toda la casa, entregándose a la bebida y al juego. En realidad, se trataba de un ardid del viejo jefe que deseaba embriagar a sus enemigos. Asimismo ordenó a sus jóvenes mujeres descubrirse los pechos y revolotear, cual mariposas, entre las mesas. ¿Quién habría sido capaz de acabar con esta cuadrilla de malhechores? Todo el mundo bebió hasta la completa embriaguez. Únicamente los dos cabecillas permanecían sentados a la mesa. A una señal convenida por el viejo Chen, Song Guotai sirvió de beber. Pero en el momento en que escanciaba el vino, echó mano al revólver que el jefe adversario había dejado a su lado, y, en menos de lo que cuesta decirlo, descerrajó dos tiros, dando muerte al viejo Chen y a su enemigo, y acto seguido preguntó al resto de los bandidos: «¿Quién es el que se niega a someterse?». Los bandidos se miraron sin atreverse a decir esta boca es mía. Tras estos acontecimientos, Song Guotai se instaló en la pequeña corte del viejo Chen y todas las mujeres pasaron a su dominio.

Me cuenta esta historia con verdadero ardor. No debe de alardear cuando afirma arrancar lágrimas a los estudiantes durante sus charlas. Luego explica que, en 1950, los soldados de dos compañías rodearon de noche el edificio y el pequeño patio, y al alba, lanzaron un llamamiento para que los bandidos depusieran las armas y se rindieran. La gran puerta estaba bloqueada por el fuego de varias metralletas y no habría podido escapar nadie. Se hubiera dicho que había tomado parte personalmente en el combate.

– ¿Y después?

– Al principio opusieron resistencia, por supuesto, y el pequeño patio fue destruido con morteros. Los supervivientes arrojaron sus fusiles y se rindieron, pero no así Song Guotai. Los otros entraron a registrar el patio, pero no encontraron más que a algunas mujeres sumidas en el desconsuelo. Se cuenta que, en su habitación, un pasadizo secreto conducía a la montaña, pero nadie lo ha descubierto, y él desapareció. Ahora han pasado cuarenta años de todo aquello. Algunos afirman que sigue todavía con vida, otros que ha muerto, pero sin que exista prueba alguna de ello. No son más que suposiciones.

El se apoya en una silla de bejuco y prosigue enumerando con sus dedos:

– Existen tres hipótesis acerca de su suerte: una pretende que huyó a otra provincia en la que habría conseguido ser olvidado y que se habría hecho campesino. La segunda sería que murió en combate, pero que los bandidos no dijeron nada acerca de ello. Éstos tienen sus propias reglas. Son capaces de batirse entre sí con la mayor ferocidad, pero jamás se confiarán a la gente ajena. Tienen su propia ética -el espíritu caballeresco de las personas al margen de la ley-, pese a conservar una crueldad extrema. Los bandidos tienen también una doble personalidad. En cuanto a las mujeres, aunque hubieran sido raptadas, una vez caídas en esta guarida, pasaban a ser propiedad de la banda y no les traicionaban jamás, por más que tuvieran que soportar sus vejámenes.

Sacude la cabeza, no por incomprensión, sino más bien pensando tal vez en lo complejo de los seres humanos.

– Por supuesto, tampoco cabe excluir la tercera posibilidad: que habría huido a la montaña, sin poder salir de ella, y que se habría muerto de hambre.

– ¿Ha sucedido alguna vez que alguien se perdiera en la montaña y muriera en ella?

– ¡Ya lo creo! Y no tan sólo campesinos venidos de otras regiones para recoger plantas medicinales, sino también cazadores de la región que han muerto allí de agotamiento.

– ¿De veras? -Siento el más vivo interés por esta última afirmación.

– Hace un año, uno de ellos pasó más de diez días en la montaña sin regresar. Sus familiares avisaron al alcalde de la cabeza de cantón que vino a solicitar nuestra ayuda. Nos pusimos en contacto con la oficina de policía de la región forestal que dio suelta a un perro policía para buscarle. Le dieron a oler las prendas del hombre y él siguió su rastro. Finalmente, le encontraron muerto, atrapado en la quebradura de una roca.

– ¿Cómo es posible?

– Todo es posible. El pánico, la caza furtiva… La caza está formalmente prohibida en la zona protegida. También hubo un hombre que mató a su hermano pequeño.

– ¿Y por qué?

– Le confundió con un oso. Los dos hermanos ponían trampas en la montaña para cazar al almizclero. Eso da mucho dinero. Ahora, las trampas se han modernizado. Desatando los cables de los depósitos de madera de desmonte, se obtienen unos alambres que permiten poner en la montaña en un solo día varios cientos de trampas. El espacio es tan inmenso que resulta imposible vigilarlo enteramente y, ante su codicia, no hay nada que hacer. Estos dos hermanos pusieron un buen número de trampas en la montaña y luego se separaron. Si hemos de dar crédito a las supersticiones que corren por esta montaña, habrían sido víctimas de un hechizo. Estaban rodeando una cima y quiso la casualidad que se topasen de manos a boca. En medio de la densa niebla, el hermano mayor confundió a su hermano pequeño con un oso y lo abatió. Regresó a su casa en plena noche llevándose con él el fusil de su hermano. Dejó los dos fusiles apoyados contra la puerta de la tapia del chiquero de su casa para que su madre los viera cuando fuera a dar de comer a los animales de madrugada. Y sin entrar siquiera en su casa, regresó a la montaña, volvió a localizar el lugar donde su hermano había caído muerto y se cortó el gaznate.

Bajo del edificio vacío y me quedo un instante en este patio con capacidad para albergar a una caravana entera, y luego me dirijo hacia la carretera principal. Sigue sin haber ni coches ni paseantes. Contemplo la verde montaña perdida en medio de la bruma enfrente de mí. Se distingue una pronunciada bajada de madera de color grisáceo. El manto vegetal está ya totalmente destruido. En otro tiempo, antes de que la carretera llegara hasta aquí, las dos vertientes debían de estar cubiertas de frondosos bosques. Siempre he sentido ganas de ir al bosque primitivo, sin que sepa muy bien por qué me atrae tanto.

La llovizna no cesa de caer, cada vez más densa, formando una pantalla ligera que recubre las crestas montañosas, y difumina los vallecitos y barrancos. Una tormenta sorda e indistinta ruge tras las cumbres. Caigo en la cuenta de repente de que el ruido que más oigo es el del río que hay más abajo de la carretera. No cesa nunca, rugiendo en todo momento, con la misma corriente violenta. El río que desciende de las montañas nevadas para desembocar en el Minjiang discurre con una impetuosidad rebosante de una energía peligrosa y opresiva que los cursos de agua de las llanuras jamás poseen.

5

La has conocido cerca de este pabellón. Era una espera difusa, una esperanza vaga, un encuentro fortuito, inesperado. A la hora del crepúsculo has vuelto a la orilla del río. Al pie de los escalones de piedra tallada, el claro sonido de las palas de lavar la ropa flota en la superficie de las aguas. Ella está de pie, al lado del pabellón. Al igual que tú, contempla las montañas que se extienden hasta donde se pierde la vista en la margen opuesta y no puedes dejar de mirarla. En este pueblecito de montaña, ella se sale mucho de lo corriente: su silueta, su actitud, su aire perdido no pueden ser los propios de alguien del lugar. Te alejas, pero en tu fuero interno piensas en ella y, cuando vuelves delante del pabellón, ella ha desaparecido. Ya oscurece. Dos puntos rojos de unos cigarrillos brillan intermitentemente en el interior, unas gentes hablan y ríen en voz baja. No distingues sus rostros, pero puedes reconocer por el timbre de su voz que se trata de dos chicos y dos chicas. No parecen ser tampoco del lugar. Su tono es decidido y sus voces sonoras, tanto cuando bromean como cuando discuten. Prestando oído, oyes que las dos parejas se explican las argucias empleadas para burlar a sus padres y a los jefes de sus respectivos trabajos, los pretextos que han encontrado para largarse con total libertad. Satisfechos de sí mismos, no paran de partirse de risa. Tú ya has rebasado esa edad, no tienes que sufrir ya este tipo de trabas, no sientes ya la misma alegría que ellos. Tal vez acaban de llegar en un autobús esa misma tarde, pero te acuerdas de que no hay más que uno por la mañana, que viene de la cabeza de distrito. Han debido de llegar, pues, por sus propios medios. Ella seguramente no debe ir con ellos, ni tiene tampoco un aire tan alegre. Abandonas el pabellón, bordeas el río y desciendes todo recto. Conoces ya los lugares: entre la decena de entradas de casas situadas a la ribera del río, sólo la última es una tienda que vende aguardiente, cigarrillos y papel higiénico, luego la calle empedrada tuerce en dirección al pueblo. A continuación, se bordean los altos muros que circundan los patios de las casas, y, a la derecha, bajo el farol que difunde una luz amarillenta, una puerta negra: la entrada del Ayuntamiento de la cabeza de cantón. Debe de ser éste una antigua mansión de gente adinerada, a juzgar por las dimensiones del patio y la altura de los edificios flanqueados por torres de vigía. Más lejos, una huerta cerrada por un murete de ladrillos rotos y, enfrente, el hospital. Separada por una callejuela, una sala de espectáculos de reciente construcción, donde pasan una película de kung-fu. Has recorrido ya este pueblo varias veces sin acercarte a ella y sabes el horario de la sesión nocturna del cine. Si se toma la callejuela que rodea el hospital, puede desembocarse directamente en la calle principal, justo enfrente del imponente centro comercial. Todo está claro en tu cabeza, como si fueras un viejo habitante de este pueblo. Podrías incluso hacer de guía si alguien lo precisara. Y vuelves a sentir realmente una necesidad de comunicación.

Lo que no previste es que esta calleja estaría todavía tan animada de noche. Únicamente el centro comercial tienen su cierre metálico echado, y las rejas de los escaparates herrumbradas. Las restantes tiendas permanecen abiertas. Simplemente, los muestrarios que exponen durante el día delante de las puertas han sido retirados, siendo sustituidos por mesas, sillas o tumbonas de bambú. La gente come y charla en la calle, o bien mira la televisión instalada en el interior de las tiendas. En la primera planta, se perfilan las sombras movedizas de los moradores de la casa. Unos tocan la flauta, unos niños lloran. Se diría que rivalizan para ver quién arma más ruido. Los radiocasetes difunden canciones de moda en la ciudad varios años antes. Cantadas de manera meliflua y afectada, siguen a pesar de ello el ritmo agresivo de la música electrónica. Sentado en el umbral de su puerta, un hombre discute con la persona que tiene enfrente. En ese momento, una mujer casada vestida simplemente con una camiseta y unos pantalones cortos, calzada con sandalias de goma a medio poner, sale llevando una cubeta de agua sucia que vacía en medio de la calle. Unos chiquillos pasan en cuadrilla y rozan con el hombro a unas muchachas cogidas de la mano que callejean. Y tú, de repente, la vuelves a ver, delante de un puesto de frutas. Aprietas el paso. Ella compra unos pomelos, unos pomelos recién llegados al mercado. Tú te acercas. Y preguntas también su precio. Ella palpa un bonito pomelo perfectamente redondo, de un verde vivo, luego se va. Tú dices también: es cierto, están demasiado verdes. La alcanzas. ¿Está usted de vacaciones? Te parece oírle pronunciar un vago sí y menea la cabeza haciendo moverse su pelo. Estás un tanto inquieto, temiendo que te trate con aspereza. No pensabas que ella te respondiera con tanta naturalidad. Al punto, te detienes y coges su paso.

– ¿Ha venido usted también para ir a Lingshan? -Tienes que dar prueba de un poco más de ingenio. Ella ha vuelto a agitar sus cabellos. Así, tenéis un lenguaje común.

– ¿Está usted sola?

Ella no contesta. Delante de una peluquería provista de un fluorescente, ves su rostro, muy joven, pero marcado por el cansancio. No resulta sino más conmovedor por ello. Mirando a una mujer encasquetada con un secador eléctrico, dices que la modernización es realmente rápida en este lugar. Sus ojos se mueven ligeramente, luego se ríe. Tú la imitas. Sus cabellos de un negro brillante caen sobre sus hombros. Tienes ganas de decirle que tiene un pelo perfecto, luego piensas que es un tanto exagerado y no dices nada. Caminas con ella, sin abrir ya la boca, no porque no tengas ganas de acercarte a ella, pero de repente no encuentras ya las palabras. Algo incómodo, quieres salir cuanto antes de esta situación.

– ¿Puedo acompañarla un poco? -Otra frase tonta.

– ¡Vaya un tío gracioso! -te parece oírle farfullar.

Tanto puede ser una frase de aprobación como todo lo contrario. Pero notas que ella se muestra deliberadamente alegre y coges el ritmo de su ágil paso. En realidad, es apenas una niña, y tú no eres ya un jovenzuelo. Tienes ganas de tratar de atraerla.

– Puedo hacerle de guía -dices tú-. Esta es una construcción que data de los tiempos de los Ming, de unos quinientos años de antigüedad como mínimo. -Lo que tú señalas es ese recinto cerrado detrás de la farmacia tradicional, cuyos alzados aleros, que descansan sobre unos aguilones, se ven realzados en la oscuridad por la claridad de las estrellas-. Esta noche no hay luna. Y, hace quinientos años, en la época de los Ming, no, hace nada más que algunas décadas, había que ir provisto de una linterna para salir de noche por esta calle. Si no me cree, sólo tiene que dejar la calle y adentrarse por las callejuelas oscuras y solitarias, y podrá retrotraerse en el tiempo a tan sólo unos pocos pasos de aquí.

Así hablando, llegáis ante la casa de té conocida como «El Supremo Perfume». Delante de su puerta y en la esquina de la pared se apretujan numerosas personas, tanto niños como adultos. Cuando echáis una mirada al interior, os detenéis también vosotros. En la larga y estrecha sala, las mesas han sido retiradas. Las cabezas se alinean de forma regular por encima de los bancos dispuestos a lo largo, y en medio hay instalada una mesa cuadrada. Una tela roja con bordados amarillos cuelga de la mesa, y detrás, sobre un banco encaramado sobre unas altas patas, se halla sentado un narrador de historias ataviado con un largo traje de anchas mangas.

«Al oeste se pone el sol, unas pesadas nubes ocultan la luna, a la cabeza de los demonios, Padre y Madre Serpientes han ido como de costumbre al gran templo de la Inmensidad Azul. A la vista de los niños y niñas bien gorditos de piel lozana, a la vista de los cerdos, de los bueyes y de los corderos expuestos a cada lado, grande fue su alegría. Padre Serpiente dijo a Madre Serpiente: "Gracias os seas dadas, oh esposa mía, si estos regalos de aniversario son hoy tan abundantes". Respondió Madre Serpiente: "Como el día de hoy es el aniversario de vuestra Señora Madre, debemos ocuparnos de que no falten los instrumentos musicales”». ¡Pam! Para despertar a la concurrencia, golpea en la mesa con la palmeta que lleva en su mano: «¡Muy bien!».

Dejando su palmeta, coge un palillo con el que percute de continuo un tambor de piel algo destensada, produciendo un sonido monótono y, con la otra mano, coge una pandereta con unas sonajas que tiene ensartadas unas chapitas metálicas. La agita lentamente, haciendo tintinear las sonajas, luego prosigue con su voz ronca:

«Inmediatamente, Padre Serpiente dio unas órdenes y todo el mundo se puso manos a la obra. En un instante el templo estuvo adornado y los instrumentos se pusieron a sonar.» Levanta brutalmente la voz: «Y la rana cantaba a voz en grito, la lechuza agitaba la batuta». Adopta deliberadamente el tono declamatorio de los actores de televisión, provocando una carcajada entre el público.

Tú la miras y os reís los dos. Era esa risa la que tú esperabas.

– ¿Entramos? -Has encontrado alguna cosa que decir. La conduces rodeando las mesas, los bancos y los pies de la gente. Eliges un banco en el que queda sitio y os apretáis para sentaros. Comprobáis que el narrador de historias ha conseguido de modo perfecto entusiasmar a la sala. Se levanta, golpea una vez más su palmeta contra la mesa con un ruido ensordecedor.

«¡Comienza el aniversario! Los demonios…» Lanzando ayes y huyes, se vuelve hacia la izquierda alzando un puño cubierto con su otra mano en señal de felicitación, luego hacia la derecha agitando las dos manos, imitando a un viejo demonio: «¡Por favor, por favor!».

– Se diría que ha contado esta historia durante mil años -le susurras al oído.

– Aún puede continuar -responde ella a modo de eco.

– ¿Mil años más?

– Hmm -asiente ella, con los labios fruncidos, como un niño malicioso. Te sientes realmente de buen humor.

«Luego el tal Chen Fatong hizo en tres jornadas el viaje que normalmente dura largo tiempo hasta el pie de los montes Donggong. Allí se encontró con el taoísta Wang. Fatong se prosternó ante él: "Os saludo, venerable maestro". El taoísta replicó: "Os saludo, honorable visitante". "¿Podríais decirme dónde se encuentra el templo de la Inmensidad Azul?" "¿Y por qué me lo preguntáis? Han aparecido allí unos feroces demonios, son terribles, ¿quién se atrevería a ir allí?" "Vuestro servidor, el llamado Chen, de nombre de pila Fatong, ha venido expresamente a apresar a esos demonios". El taoísta dice lanzando un suspiro: "¡Ay, los niños y las niñas han partido para allí hoy mismo!, ¿quién sabe si no habrán sido ya devorados?". A estas palabras, Fatong exclamó: "¡Ay, conviene darse prisa para salvarles!".»

¡Pam! El narrador de historias coge en la mano derecha el palillo del tambor y, con la izquierda, agita sus sonajas. Pone los ojos en blanco mientras murmura algo y unos estremecimientos recorren todo su cuerpo… Notas un sutil perfume que penetra en medio de los fuertes olores a tabaco y a sudor. Se desprende de sus cabellos, se desprende de ella. Y oyes también el crujir de las pipas de sandía que casca tu vecino, que no aparta sus ojos del narrador ataviado con un traje de ceremonia. Con su mano derecha aferra el cuchillo sagrado y, con la izquierda, el cuerno del dragón. Habla cada vez más rápido, como si escupiera de sus labios una sarta de perlas:

«Por tres veces, hace pam, pam, pam, e imparte tres órdenes de marcha para reunir a los soldados y generales divinos de los montes Lushan, Maoshan y Longhushan, oye-yo, haha ta, kulong tongchiang, enya… ya… ya… wuhu… "Señor Celestial, Emperatriz Terrenal, soy el discípulo de Zhenjun que me envía a dar muerte a los demonios. Espada en mano, vuelo por todas partes con mis ruedas de fuego y de viento…"»

Ella se da la vuelta y se levanta. La sigues salvando los pies de los espectadores que os dirigen miradas furiosas.

– ¡Tienen más prisa que un decreto imperial!

Una carcajada detrás de vosotros.

¿Qué te pasa?

¿Nada?

¿Por qué no te quedas?

Me siento un poco mareada.

¿Te encuentras mal?

No, ya estoy mejor. Allí dentro me faltaba el aire.

Camináis por la calle y las gentes que charlan sentadas a cada lado os miran.

Busquemos un lugar tranquilo, ¿de acuerdo?

Sí.

La llevas a una callejuela, dejando detrás de vosotros el ruido y las luces. En la callejuela, ningún farol, tan sólo la luz amarillenta que se filtra a través de las ventanas de las casas. Ella demora el paso. El espectáculo que acabáis de ver te vuelve a la mente.

¿No dirías que nos parecemos tú y yo a los demonios que querían ahuyentar?

Ella se echa a reír.

No podéis contener el ataque de risa. Ella ha de doblarse en dos.

Sus zapatos de piel resuenan de modo particular sobre las losas de piedra. Al final de la calle, un arrozal. En un débil resplandor, se distinguen vagamente a lo lejos algunas casas. Sabes que se trata del único colegio de este pueblo. Más lejos, en la noche gris negruzca, bajo la pálida claridad de las estrellas, se alzan las montañas. Se levanta viento. Se pone a soplar un aire fresco, como una palpitación, luego vuelve a subsumirse en el dulce perfume de las cañas de arroz. Tú te apoyas en su hombro, ella no se aparta. No os decís nada, avanzáis siguiendo las márgenes blanquecinas de los arrozales.

¿Te gusta?

Sí.

¿No lo encuentras maravilloso?

No sé, no puedo decirlo. No me lo preguntes.

Tú te estrechas contra su brazo, ella se aprieta también contra ti. Bajas la cabeza para mirarla. No distingues sus rasgos y sus ojos, te parece únicamente que su nariz es prominente. Respiras su tibio aliento que ya te es familiar. Ella se para de repente.

Volvamos, murmura ella.

¿Adonde?

Tengo que descansar.

Te acompaño.

No quiero que nadie me acompañe.

Ella se ha vuelto obstinada.

¿Tienes amigos o familia aquí? ¿O has venido solamente para distraerte?

Ella no responde. Tú no sabes de dónde viene ella ni adonde va. No puedes sino acompañarla hasta la calle. Ella se marcha bruscamente y desaparece, como una historia o como un sueño.

6

El campamento de observación de los pandas, situado a dos mil quinientos metros de altitud, está embebido de agua por todas partes. Mi ropa de cama está saturada de humedad. He pasado aquí ya dos noches. Por el día, llevo el anorak que me ha sido proporcionado por el campamento. Mi cuerpo está empapado de humedad. El único momento grato es cuando comemos delante del fuego saboreando una sopa caliente. Un gran caldero de aluminio está colgado por medio de un alambre de la viga del refugio que sirve de cocina. Debajo de él, las ramas que hay apiladas no han sido partidas. Arden poco a poco sobre las cenizas. De ellas se alzan unas altas llamas, que hacen las veces también de iluminación. Cada vez que nos ponemos al amor del fuego para comer, una ardilla viene indefectiblemente al lado de la cocina y hace juegos de ojos, que tiene totalmente redondos. Y no es hasta la hora de la cena cuando los hombres pueden reunirse.

Se bromea. Al final de la cena, el cielo está totalmente negro, el campamento se halla rodeado por el profundo bosque sombrío y los hombres se guarecen en sus refugios para entregarse a sus ocupaciones a la luz de las lámparas de petróleo.