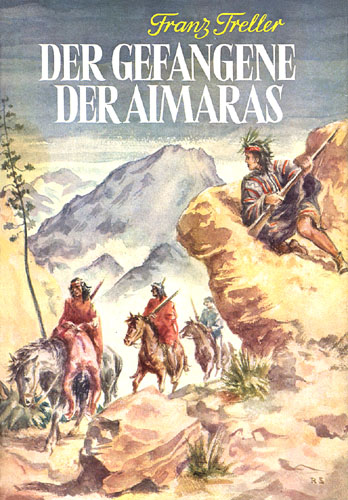

Das Schicksal eines weißen Jungen, der von den Aimaràs, einem wilden Indianerstamm in den südamerikanischen Anden, bei einem Überfall geraubt und verschleppt wird.

Die erste Buchausgabe erfolgt 1904 als zwölfter Band der kleinformatigen "Kamerad-Bibliothek" in der Union Deutsche Verlagsgesellschaft mit Illustrationen aus der Zeitschriftenfassung. Bis zur 31. Auflage erscheinen drei Varianten dieser Ausgabe: grünes Leinen mit Jugendstil-Ranken, grünes Leinen mit indianischer Verzierung sowie hellbraunes Leinen mit Figuren-Vignetten. Während das Bildmotiv bei den ersten beiden Varianten aufgedruckt wird, wird es bei der dritten montiert.

Mitte der 30er Jahre beginnt mit der 32. Auflage eine großformatige Ausgabe, die den Untertitel 'Abenteuer- und Indianererzählung aus den Anden', einen farbigen Schutzumschlag und neue Federzeichnungen als Textillustrationen erhält.

Ab 1951 wird diese Erzählung in einer "vollständigen Neubearbeitung" von Fritz Helke vom Union Verlag als Band 4 der neuen "Kamerad-Bibliothek" wiederveröffentlicht. Die Ausstattung wechselt bald von Halbleinen mit Schutzumschlag zu einem Pappeinband, insgesamt wird es drei verschiedene Titelbildmotive geben. Im Inneren enthalten die ersten Auflagen zwei verschiedene Sätze von vier Farbtafeln, die jedoch wie üblich bei späteren Ausgaben nicht mehr verwendet werden.

Von 1904 bis 1970 bringt es die Erzählung auf eine Gesamtauflage von 96 000 Exemplaren.

Der Gefangene der Aimaràs

Die Lassos flogen auf die Hörner widerspenstiger Tiere.

Erstes Kapitel.

Auf der Höhe der Anden

Im Westen und Norden des gewaltig dahinströmenden Orinoko, der, vom Äquator kommend, viele Meilen weit die Grenze zwischen Neugranada und Venezuela bildet, um dann in westlichem Laufe dem Atlantischen Ozean zuzueilen, nachdem er Venezuela durchquert hat, breitet sich die ungeheure Ebene aus, die der Spanier die Llanos nennt.

Den Pampas des Südens, den Prärien des Nordens gleicht sie nur in ihrer Bodengestaltung, nicht im Pflanzenwuchs, der durchweg tropisch ist, nicht in der Einförmigkeit, die jene Wüsten auszeichnet; Grasflächen wechseln mit Buschwerk ab, Haine sind eingestreut, in denen die Palmenarten vorwiegen, und vor allem bringen zahlreiche Wasserläufe reiches Leben in die Llanos. Und aus dieser endlosen Ebene steigen nach Westen hin Gebirgszüge empor, die sich in ihrer fast den ganzen amerikanischen Kontinent durchziehenden Kette nirgends höher erheben, als im Nordwesten Südamerikas, nirgends kompakter und gewaltiger auftreten. Da wo Ebene und Gebirge aneinander grenzen, findet man auf kleinem Raume alle Klimate vereinigt.

In der Ebene herrscht unter den sengenden Strahlen der Sonne des Äquators tropische Hitze, in den Vorbergen der Andenkette ein gemäßigtes Klima, und die Spitzen der Bergriesen, die bis zu siebentausend Meter aufragen, deckt ewiges Eis, trotz der sich oft bemerkbar machenden vulkanischen Tätigkeit ihres Innern.

In der heißen Ebene, die durch zahlreiche Wasserläufe, die dem Gebirge entquellen, befruchtet wird, wo die Agave gedeiht und die Königspalme ihre riesigen Blätter im Winde wehen läßt, hausen die mit ihren Pferden fast nur ein Wesen bildenden Llaneros, die in der Steppe ihre zahlreichen Herden weiden, ein wildes, rauhes, ausdauerndes Centaurengeschlecht, das seine Freiheit über alles liebt.

In den Bergen aber wohnt ein zäher Stamm von Ackerbauern, der durch seine mühsame Arbeit seinen Lebensunterhalt gewinnt, Mais, Weizen, Kartoffeln baut und seine Herden in den Bergen weiden läßt, die Montaneros; nicht minder mannhaft und trotzig als die Reiter der tiefer liegenden Steppe.

Ihnen gesellen sich in den Andentälern zahlreiche Kolonien Ureingeborener, die, für das Christentum gewonnen, friedlich ihren Acker bauen und wesentlich ihre Stammesreinheit wahren.

Hoch oben aber im Gebirge, in schwer ersteigbaren Felstälern wohnen einzelne, niemals unterworfene Indianerstämme, die, unzugänglich aller europäischen Zivilisation, noch treu die Überlieferungen ihrer einst mächtigen Vorfahren bewahren und den Weißen als ihren Todfeind betrachten.

Solange die spanische Regierung in jenen Ländern mit eiserner Faust herrschte, verhielten sich diese zerstreuten wilden Horden ruhig in ihrer Abgeschlossenheit, denn sie fürchteten den Zorn des spanischen Königs.

Als aber Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der Unabhängigkeitskampf ausbrach und die weißen Bewohner dieser Länder, Nachkommen der eingewanderten Spanier, in jahrelangen blutigen Kämpfen mit der Macht des Mutterlandes rangen, um sich frei von dessen Herrschaft zu machen, kam auch Leben in diese abgelegenen Ansiedlungen der wilden Indianer und sie beteiligten sich an den Kämpfen der Parteien, wenn auch nur mit Rauben, Morden und Sengen, wobei es ihnen ganz gleichgültig war, ob sie königlich Gesinnte oder Liberale niedermetzelten.

Die Bruderkämpfe, in denen sich, nachdem endlich die Unabhängigkeit von Spanien errungen war, die Bewohner dieser Landstriche erschöpften und ihren Heimatboden mit Blut tränkten, dienten nicht dazu, die im Gebirge hausenden Indianer friedlich zu stimmen, umsoweniger als sie in ihren Felsenschluchten unangreifbar waren, auch die Parteikämpfe im Inneren des Landes jedes energische Auftreten gegen sie verhinderten.

Die friedlich gesinnten, halbzivilisierten ackerbauenden Indianer der Vorberge fürchteten ihre wilden Stammesgenossen im Hochgebirge gleich wie die Weißen diese scheuten, auch machten die Indios bravos (wilde Indianer) zwischen beiden kaum einen Unterschied, wenn sie räuberisch in das Land eindrangen.

Zum Glück für die Bewohner der Vorberge und der Ebene war die Zahl dieser Indios bravos eine geringe, und nur von Zeit zu Zeit wagten es die Nachkommen des einst mächtigen Aimaràvolkes, die in dem Gebirgsstock hausten, der nach Neugranada wie nach Ecuador hineinragt, aus ihren Schlupfwinkeln hervorzubrechen, um sich mit der errungenen Beute bald wieder in ihre unzugänglichen Berge zurückzuziehen.

- - - - - - - - - - -

Auf der Spitze eines rauh zerklüfteten Felsens, hoch im Gebirge, stand ein Knabe, der sinnend nach Osten über Berge, Hügel und Wälder hinwegblickte, bis weit hinaus, wo sich in bläulichem Schimmer Erde und Himmel zu vereinen schienen.

Der Anblick, der sich von hier aus dem Auge bot, war von seltener Großartigkeit, von einer feierlichen Erhabenheit, wie ihn die Erde nur an wenigen Stellen dem Menschen gewährt, und die tiefe Stille ringsumher machte ihn noch eindringlicher.

Der vor diesem Bilde weilende Knabe trug das Kleid der in den Bergen hausenden Ureingeborenen, eine bis an das Knie reichende ärmellose Tunika von Bikunjawolle, die ein Ledergürtel um den Leib zusammenhielt, und hohe lederne Gamaschen. Der kräftige Arm und das Antlitz zeigten, daß das Blut des Europäers unverfälscht in seinen Adern rollte, so sehr beides von Sonne und Luft auch gebräunt war.

Um das schön geformte sinnende Antlitz, aus dem dunkle Augen sehnsuchtsvoll in weite Ferne blickten, hing lang herab dunkles, welliges Haar, das ein Streifen Leopardenhaut, der um Stirn und Hinterhaupt geschlungen war, zusammenhielt.

Die Haltung des Knaben war von seltener Anmut, wie er dastand, den Blick in das Endlose gerichtet. Lange stand er so, bewegungslos. Ein Seufzer stieg aus der Tiefe der Brust hervor, hinweggetragen von dem lauen Luftzuge, der nach Osten wehte, der Heimat das Jünglings.

"Wann werde ich dich wiedersehen, mein Heimatland?" sagte er leise in sanftem Klagetone. "Findet dieser qualvolle Aufenthalt unter den räuberischen Wilden nicht bald ein Ende, so verlerne ich noch die Sprache meiner Väter. O Allmächtiger, rette mich - rette mich - ehe ich untergehe."

Er sank auf die Knie, neigte das Haupt und schien zu beten.

Endlich erhob er sich.

"Nur im Gebet kann ich noch Spanisch sprechen," flüsterte er tiefschmerzlich.

Der Mann hinter dem Busche betrachtete den ruhig dasitzenden Knaben.

Während sein Auge über die Schluchten nach Osten hinstreifte, zuckte er plötzlich zusammen und verschärfte den Blick der großen dunklen Augen. "Bei meinem Leben, sie bringen einen Weißen," sagte er in tiefer Erregung.

Einem gewöhnlichen Auge kaum wahrnehmbar, erkannte der Adlerblick des Jünglings zwischen einem noch fernen, sich langsam heranbewegenden Zug von Eingeborenen einen Europäer.

"Gott schütze ihn vor diesen grauenhaften Menschen."

Wie sein Auge, war auch das Ohr des Knaben ungewöhnlich scharf. Das Geräusch eines leichten Schrittes drang zu diesem, und augenblicklich sank der Jüngling zur Erde nieder und nahm eine ruhig nachdenkliche Stellung ein. Gleich darauf erschien das braune Gesicht eines jungen Indianers zwischen den Büschen, die den Fels bedeckten. Obgleich er ähnlich gekleidet war wie der weiße Knabe, zeichnete sich die Tracht des braunen Burschen doch durch größeren Reichtum aus. Stirnband und Gürtel zeigten reichen Schmuck von goldenen und silbernen Stickereien und Zieraten.

Das dunkle Gesicht des Indianers war unschön und hatte einen tückischen, lauernden Zug. Er betrachtete einen Augenblick den ruhig dasitzenden weißen Knaben, der seiner nicht achtete und sagte dann in den rauhen Kehltönen der Aimaràsprache: "Sinnt der Blanco wieder, wie er uns entlaufen könnte?"

Über das Gesicht des Angeredeten hatte sich, als er die nahenden Schritte vernahm, eine eherne Ruhe verbreitet.

Er wandte das Auge auf den jetzt vor ihm stehenden Indianer und erwiderte im gleichen Idiom: "Du weißt, Guati, daß mein Herz längst das eines Aimarà ist."

"Es ist gut, du bist der unsere. Erfahrung lehrte dich, daß es unmöglich ist, zu entrinnen. Du bist klug genug, Blanco, du hast das Leben lieb."

"Warum rufst du zurück, was vor Sommern geschah, als ich ein Kind war?"

"Du sehnst dich nach der verwünschten Rasse, der du entstammst, und darum suchst du die Höhen auf und richtest dein Auge immer nach Osten hin, wo die Deinen wohnen."

"Du irrst, Guati," entgegnete gleichmütig der Jüngling. "Die Vergangenheit ist ausgelöscht in meiner Seele - und ich gehöre zu euch."

Der forschende Blick des Indianers ruhte auf dem bewegungslosen Gesichte des jungen Spaniers, dann sagte er mit einem höhnischen Grinsen: "Gut, wenn du die Wahrheit sprichst, denn der Opferstein dürstet nach dem Blute eines Weißen." Die Züge des Jünglings blieben bewegungslos. "Im verflossenen Jahre mußte er es entbehren und die Unsichtbaren zürnten ihren Kindern."

"Sie werden ihr Angesicht, das Wolken beschatten, wieder enthüllen."

"Ich hoffe so," erwiderte der Indianer mit einem Ausdruck des Triumphes in seinem unschönen Gesicht, "die Aimaràs werden ihren Zorn besänftigen."

Durch des Knaben Seele zog ein schauervolles Bild. Vor zwei Jahren hatten die fanatisch an ihrem alten Aberglauben hängenden Indianer einen von ihnen gefangenen Spanier ihrem Götzen geopfert. Zwar hatte man den Knaben während der grausigen Zeremonie entfernt, ihn in eine abgelegene Schlucht gesandt, aber hatte den entstellten Leichnam des Mannes gesehen und den entsetzlichen Vorgang aus den Gesprächen der Indianer kennen gelernt. Im letzten Jahre war wegen Mangel eines geeigneten Gefangenen das Opfer unterblieben - jetzt aber - er hatte einen Weißen in der Mitte der von einem Raubzuge zurückkehrenden Krieger gesehen und wußte, was diesem bevorstand. Aber der Knabe hatte inmitten dieser rohen Horde sich eine Selbstbeherrschung zu eigen gemacht, die ihn befähigte, sein Fühlen und Denken unter gleichgültiger Außenseite zu verbergen.

Er gab an stoischer Haltung keinem Indianer etwas nach - er bewahrte äußere Ruhe, trotzdem sein Herz bebte.

"Du sollst vor dem Kaziken erscheinen, Techpo," sagte Guati, "ich bin ausgesandt, dich zu suchen."

Augenblicklich erhob sich der weiße Knabe. "Ich gehorche," sagte er.

Guati warf einen Blick über die Schluchten nach Osten hin, doch von dem Zuge, der den Weißen mit sich führte, war nichts mehr zu gewahren.

"Komm," sagte er kurz und schritt voran den Fels hinab. Ihm folgte der andere, ohne noch einmal nach Osten auszuschauen.

Bald hatten sie das von einem Bache durchrauschte Tal vor sich, in dem dieser Aimaràstamm hauste. Unregelmäßig zerstreute kleine Häuser, aus Adobeziegeln errichtet, zeigten sich hier dem Blick, von Gärten umgeben und Bäumen umstanden, auch Maisfelder gewahrte das Auge und Wiesen, auf denen kleine Gebirgspferde und Maultiere weideten.

Von den Bewohnern waren wenige zu sehen. Kinder spielten da und dort, und einige Frauen waren in den Gärten beschäftigt. Vor manchem der Häuser saß ein alter Indianer, stumpfsinnig vor sich hinstarrend.

Guati und der weiße Knabe schritten durch das Dorf auf eine größere Behausung zu.

Ein Pferd war an der Hecke angebunden, das einen langen Weg zurückgelegt haben mußte.

Unter einem Vordache saßen zwei Indianer, der Kazike Tucumaxtli und ein jüngerer Mann.

Techpo wußte, daß dieser eben auf dem Pferde angekommen sein mußte und gewiß das Herannahen der auf Raub ausgezogenen Krieger gemeldet hatte. Er gehörte einem unweit hausenden Teile des Stammes an.

Die beiden jungen Leute verharrten ehrerbietig, bis der Kazike sie bemerken würde.

Dieser, ein älterer Mann mit harten Gesichtszügen, dessen Oberleib von einem schön verzierten Gewand, in der Form ähnlich dem, wie es die Jünglinge trugen, eingehüllt war, das die sehnigen Arme, die an den Handgelenken von goldenen Spangen umfaßt wurden, nackt ließ, sah auf die Knaben schweigend hernieder.

"Ich wundere mich," sagte der neben dem Kaziken sitzende Mann, "daß du diesen jungen spanischen Wolf noch immer am Leben lässest, statt ihn den Göttern zu opfern."

Er sagte das in einem Dialekte der Aimaràsprache, von dem er annahm, daß der weiße Knabe ihn nicht verstände, doch dieser verstand ihn wohl, aber kein Zucken seines in eherner Ruhe verharrenden Gesichtes verriet davon.

"Ich hoffe noch viel Geld für ihn zu erhalten," erwiderte der Kazike in dem gleichen Idiom, "sein Leben ist für einige große Spanier gefährlich und sie müssen mir es abkaufen, ich habe ihn nicht grundlos so lange bewahrt."

"Aber warum willst du ihn in die Berge senden?"

"Er soll den Gefangenen nicht sehen, soll nicht Zeuge der Opferhandlung sein, es könnte zu unheilvollen Dingen führen, denn es ist nicht undenkbar," fuhr er leiser fort, so daß der Knabe es nicht hörte, "daß ich ihn den Seinen wiedergeben muß, wenn man ihn mit viel Geld auslöst, er soll deshalb nichts von dem Opfer erfahren, um nicht später den Weißen davon erzählen zu können."

"Aber kann er nicht entweichen, wenn du ihn in die Berge sendest mit der Büchse in der Hand?"

"Er entweicht nicht mehr, er ist ein Aimarà geworden und spricht kaum noch die Sprache seiner Väter. Flucht? Er hat es einmal versucht und weiß, daß kein Entrinnen ist, er kennt die Bergpfade nicht, die den Zugang zu unserem Lande bilden."

"Der Wolf wird größer und gefährlicher."

"Der ist gezähmt, sei unbesorgt. Er ist trotz seiner Jugend ein geschickter Jäger, er mag dem Wild nachstellen, während wir den Göttern dienen. Er soll fort, ehe die Krieger mit dem Weißen kommen."

Er winkte hierauf dem Techpo genannten Knaben, näher zu treten, und rasch nahte sich ihm dieser in ehrerbietiger Haltung.

"Du mußt zur Jagd aufbrechen, Techpo," sagte der Kazike in der Sprache der Aimaràs, "wir brauchen das Fleisch des Berghirsches."

In des Knaben starrem Gesicht erschien ein freundlicher Ausdruck.

"Du gehst gern, Knabe, wie?"

"Ja, Kazike, ich gehorche dir gern."

"Ich weiß es. Du mußt sofort aufbrechen, denn ich erwarte Gäste, denen ich den Hirsch zu kosten geben will. Ich gebe dir drei Tage zur Jagd."

Techpo neigte das Haupt.

"Guati wird dich begleiten, zwei Büchsen sind besser als eine, und die Hirsche werden selten."

Trotz aller Selbstbeherrschung, die dem Indianer eigen ist, verriet das Gesicht Guatis, daß ihm dieser Auftrag nicht angenehm war.

"Geh in das Haus, Techpo, nimm dir Waffen, fülle den Kugelbeutel und deine Jagdtasche."

Alsbald schritt der Knabe in das Innere des Hauses.

Der Kazike winkte Guati heran und sagte freundlich zu ihm: "Der kluge Sohn Tucumaxtlis muß mit dem Blanco gehen, damit der den Weg zurückfindet."

"Wo betet Guati zu den Göttern, wenn der Tag ihres Festes kommt?"

Der Kazike wußte wohl, daß der junge Mensch sich ungern während des Festes entfernte, aber Techpo mußte bewacht werden, und Tucumaxtli wählte den eigenen Sohn, um nicht Mißstimmung in den Kreisen des Volkes wachzurufen. Mit ernstem Nachdruck erwiderte er ihm, den Arm nach den von Nebel umhüllten Höhen im Westen ausstreckend: "Guati betet auf den Bergen zu den Göttern seines Volkes. Fort, rüste dich zur Jagd, es muß sein." Gehorsam entfernte sich der Jüngling, Zorn im Antlitz.

Nach kurzer Zeit ritten Techpo und Guati auf Maultieren, bewaffnet und ausgerüstet zur Jagd, ein drittes Maultier am Lasso mit sich führend, um die Jagdbeute zu tragen, in die Berge.

Sie waren kaum in den düsteren Hohlwegen, die nach oben führten, verschwunden, als vom Osten her ein Zug von einigen dreißig Reitern in das Tal einzog, die auf Saumtieren reiche Beute mitzuführen schienen.

Die Bewohner des Dorfes eilten ihnen entgegen, doch die stumpfsinnige Neugier der Wilden war nicht auf die beladenen Maultiere gerichtet, die in den braunen Gesichtern funkelnden Augen starrten allein mit dem Ausdruck grimmiger Freude auf den Weißen, der inmitten der rückkehrenden Krieger ritt.

Es war ein noch junger Mann, mit schönem, von einem leichten Bart eingefaßten Antlitz, der trotz seiner erkennbaren Erschöpfung in guter Haltung auf dem Pferde saß und die zusammengelaufenen Indianer kaum eines Blickes würdigte.

Der Zug hielt vor dem Hause des Kaziken. Der Führer stieg ab und begab sich in Begleitung des Gefangenen, dem man die Fußfesseln gelöst hatte, zu dem Häuptling.

Der junge Spanier stand in hochmütiger Haltung vor dem Häuptling, der ihn aufmerksam betrachtete. Dann gebot der letztere dem Indianer, zu reden, und dieser stattete kurzen Bericht ab über den Erfolg des Raubzuges, der ungemein günstig sich erwies und erwünschte Beute, vor allem aber einen Weißen als Gefangenen gebracht hatte.

Der Weiße harrte geduldig, bis der Indianer geendet hatte, und wandte sich dann mit nachlässiger Höflichkeit an den Kaziken in spanischer Sprache. "Ich vermute, du bist der Jèfe dieser Indios, hoffentlich sprichst du Spanisch?"

"Ich verstehe deine Sprache, was willst du?"

"Es wäre zwecklos, ein Wort über die Art und Weise zu verlieren, wie ich hierher gekommen bin, die Hauptsache für mich ist, möglichst bald wieder wohlbehalten in den Llanos zu sein, und da erlaubst du wohl, Caudillo, daß ich dir einige Vorschläge mache. Die braunen Caballeros, die mich gefangen nahmen und hierher führten, wiesen sie zurück und vertrösteten mich auf deine Weisheit."

"Sprich," sagte ruhig der Kazike als einzige Antwort.

"Es ist ganz natürlich, daß ihr für einen Gefangenen Lösegeld verlangt, denn was hätte eine Gefangennahme sonst für einen Zweck? Auch bin ich durchaus bereit, es zu zahlen, sprich nur, was du verlangst."

"Du bist mir als ein Geschenk der Götter willkommen, Weißer, und als solches allein wertvoll." Der Kazike sprach gar nicht übel Spanisch.

"Das klingt etwas dunkel. Hoffentlich habt ihr nicht die Absicht, mich hier zum Feldherrn, Minister oder gar König zu machen; so ehrenvoll das ja gewiß sein würde, so müßte ich es doch ablehnen. Also sprich kurz, edelster aller ureingeborenen Fürsten, was verlangst du für meine Freiheit? Gold, Silber, Pferde, Rinder, Waffen, es soll dir werden, laß mich nur so rasch als möglich aus deinen Bergen hinausgeleiten."

Der junge, bleich und angegriffen aussehende Mann sprach mit einer Art Galgenhumor, in der das Bewußtsein der gefährdeten Lage mit der Verachtung gepaart war, die er den Eingeborenen gegenüber fühlte.

Der Kazike schien ihn, was den Hauptinhalt seiner Auslassungen anging, gut zu verstehen, doch machte das Angebot eines Lösegeldes keinen bemerkbaren Eindruck auf ihn.

"Das weiße Gesicht macht viele Worte, doch es irrt sich, wenn es glaubt, daß wir sein Gold oder Silber nötig haben. Es ist unnütz, weiter darüber zu verhandeln; der Weiße wird sehen, was die Götter ihm beschieden haben."

Die Zurückweisung eines für diese Leute wertvollen Lösegeldes machte den jungen Mann stutzig, er warf einen forschenden Blick auf den finsteren Indianer und sagte dann mit großem Ernste: "Ich bin der Sohn eines großen Caudillos, Sennor, und es ist wahrscheinlich, daß mein Vater seine Krieger aussenden wird, um nach mir zu suchen."

Mit einem höhnischen Lächeln erwiderte der Kazike: "Mögen sie suchen. Werden sie finden? Ihre Gebeine werden in den Felsschluchten bleichen. Geh und spare deine Worte - uns droht man nicht."

Er befahl dann den Gefangenen fortzuführen.

"Was mögen diese räuberischen Menschen mit mir vorhaben?" murmelte der junge Mann, als er hinwegschritt.

Man geleitete ihn durch die Reihen der ihn in dumpfem Schweigen anstarrenden Bewohner des Dorfes, nach einigen entfernten Häusern, die sich in der Nähe eines terrassenartig ansteigenden Bauwerkes erhoben. Dort führte man ihn in einen halbdunklen viereckigen Raum, der sein Licht nur durch einige in über Manneshöhe angebrachten Luken empfing.

Ein Lager, mit Fellen bedeckt, zeigte sich darin, daneben ein niedriger Tisch; der Boden bestand aus viereckigen Steinplatten.

Einer seiner Begleiter sagte in verständlichem Spanisch: "Hier wird der Weiße wohnen. Man wird ihm Trank und Speise bringen, er möge sich stärken."

Man ließ den Gefangenen allein und schloß hinter ihm die Tür, ohne sie zu verschließen; doch blieben einige derer, die ihn hierhergeschleppt hatten, vor dieser als Wachen zurück.

Der junge Mann sah sich in dem düsteren Raum um. "Was bedeutet das alles? Was wollen diese Ladrones von mir?" Er sah einen Augenblick starr vor sich hin. "Was droht mir? Was können sie wollen außer dem Lösegeld?"

Er ließ sich erschöpft auf dem Lager nieder, denn er war todmüde von dem langen Ritt durch die Berge.

Herein trat eine alte Frau und setzte tönerne Schüsseln mit duftendem Braten, frischem Maisbrot und ein Gefäß mit Schokolade auf den Tisch an seinem Lager, auch einen Krug mit Wasser fügte sie hinzu.

Dann entfernte sie sich schweigend.

"Verhungern will man mich also nicht lassen," sagte der Gefangene mit einem Aufblitzen seiner guten Laune und griff trotz seiner Erschöpfung und der düsteren Stimmung, die ihn überkommen hatte - so stark ist der Erhaltungstrieb - herzhaft zu.

Dann aber sank er auf das Lager zurück und schlief ein.

Zweites Kapitel.

Techpo

Guati, der Sohn des Kaziken, und Techpo, wie der weiße Knabe genannt wurde, waren schon weit in das Gebirge nach Westen hin gelangt. Rauhe Berggipfel, mit hochragenden Nadelhölzern bedeckt, zeigten sich ringsum, als sie sich langsam durch ein Tal bewegten.

Beide hatten nicht ein Wort gewechselt während ihres Rittes.

Mürrisch ritt der Indianer einher, ernst sein jugendlicher Gefährte.

"Wir wollen uns nach links wenden," brach endlich Techpo das Schweigen. "Dort oben, wo die Lebenseichen stehen, sah ich vor einigen Sonnen die Fährte eines starken Hirsches."

"Gut, laß uns nach ihm spüren."

Sie wandten ihre Tiere auf einem Pfad zu ihrer Linken, der nach der angedeuteten Richtung führte.

Nach einiger Zeit äußerte Techpo mit leiser Stimme: "Sage mir, Guati, hast du die Berge schon einmal sprechen hören?"

Der Indianer zuckte merklich zusammen und schaute in das ernste unbewegte Gesicht seines Begleiters, nicht ohne einen Ausdruck des Schreckens in den dunklen weitgeöffneten Augen.

"Was meinst du damit?"

"Als ich zuletzt oben in diesen Bergen war, gerade da, wo ich die Spur des Hirsches erblickte, wurde es am hellen Tage plötzlich dunkel um mich her; doch es war nicht Nebel wie ihn die Berge erzeugen, es war ein Dunst, der aus der Erde zu kommen schien. Und nun begannen die Berge zu singen, wild und schauerlich in tiefen, langgezogenen Tönen."

"Es war der Wind," brachte Guati mit bebender Stimme hervor.

"Nein, kein Lüftchen regte sich. Gleich dem Chiko (Jaguar), wenn er seine Stimme in der Nacht erhebt, heulten die Berge, und ich zitterte bis ins Herz hinein. Dann zog eine weiße Gestalt an mir vorüber - riesengroß - ich warf mich zu Boden und glaubte hinabgeschlungen zu werden in die Tiefe. So lag ich lange. Als ich aber den Blick wieder erhob - war es hell und die Sonne schien herab und ein lauer Wind umfächelte mich. - Sag mir, Guati, was dies alles war."

Erst nach längerer Zeit fragte der Indianer, der trotz der ihm angeborenen und anerzogenen Selbstbeherrschung zitterte: "Und dort in jenen Bergen war es?"

Er wies nach der Gegend, zu der sie ihren Weg nahmen.

"Dort. Ich wollte schon die Priester danach fragen, doch ich fürchtete, sie würden mich einen Lügner schelten. Vielleicht weißt du die Erscheinung zu deuten?"

"Ich weiß nichts. Du hast geträumt."

Stumpfsinnig blickte Guati dann vor sich hin, und schweigend ritten sie weiter. Als sie in eine düstere Schlucht einbiegen wollten, die nach oben führte, sagte der Indianer: "Ich habe Druck im Haupte, so daß ich den Weg nicht klar sehen kann - und die Glieder schmerzen - ich werde Rast machen in der Höhle dort, wo die Jäger oftmals lagern. Sieh nach dem Hirsche und wenn du zurückkommst, hole mich ab."

"Ist mein Bruder krank, so wäre es gut, er ginge ins Dorf zurück."

"Nein, der Kazike würde die Stirn runzeln und mich Weichling nennen."

"Wäre es nicht besser, ich bliebe bei meinem Bruder, wenn er Fieber hat?"

"Nein, wir müssen mit Beute zurückkehren, sonst lachen die Männer. Du bist ein großer Jäger und triffst den Hirsch im Sprung; mein Bruder möge jagen und zu mir zurückkommen."

"Wie du willst, Guati; die Götter mögen dich bald gesund werden lassen. Aber ich kann nicht sagen, wann dein Auge mich wiedersieht."

"Ich warte bis du kommst."

"Gut."

Sie waren vor der Höhle angelangt. Guati stieg ab, band sein Maultier an und ließ sich im Grase nieder.

Techpo nahm die Zügel des Saumtieres und sagte: "Die Unsichtbaren mögen dich schützen und mich mit Beute zurückkehren lassen."

Dann ritt er davon. Unfreundlich schaute ihm der Indianer nach und murmelte: "Wenn sie dich nur nicht in den Abgrund stürzen, du weißer Hund! Ich gehe nicht dahin, wo der Erdgott zornig seine Stimme erhebt."

Als Techpo, der sich gar nicht umblickte, durch einen Felsvorsprung dem Gesichtskreise des Indianers entzogen war, veränderte sich sein starres Gesicht; ein spöttisches Lächeln zog darüber hin, und leise sagte er vor sich hin: "Habe ich dich von mir gescheucht, abergläubischer Indio? Fürchtest du deine Götzen? Hahaha! Wie er zitterte!"

Ernster fuhr er fort: "Sie werden den weißen Mann ihren Göttern opfern wollen, darum haben sie mich fortgeschickt. Aber es soll nicht geschehen, wenn ich es zu verhindern vermag; Techpo, wie ihr mich nennt, kennt die Geheimnisse der Priester.

"Die Stunde ist da, wo ich zu den Leuten meiner Farbe zurückkehre, ich bin jetzt stark genug, um den Weg zu finden, und gewinne mir hoffentlich in dem Gefangenen einen Freund und Kampfgenossen. Sie haben mich heucheln gelehrt, die Unmenschen, haben mich gelehrt, nichts von dem zu verraten, was im Herzen vorgeht - ich habe sie alle getäuscht, selbst den schlauen Kaziken. Sie gaben mir die Büchse in die Hand, sie sollen es bereuen. Die geheimen Pfade durfte ich nie betreten - aber ich bin aller Künste dieser schleichenden roten Tiere Meister geworden, sie sollen es erfahren.

"Gelingt es mir, den Weißen zu retten, und ich hoffe es, so suchen wir gemeinsam den Weg in das Land der Christen; vermag ich es nicht, trete ich ihn allein an, ich habe drei Tage Vorsprung. Lebendig kehre ich in dieses Tal nicht zurück. Ich will nicht länger unter diesen furchtbaren Menschen weilen."

Langsam ritt er weiter, bald durch Schluchten, deren Wände himmelan ragten, bald zwischen düsteren Föhrenwälder einher.

Ein Bach kreuzte seinen Weg.

"Sie haben übermorgen ihr dem Kriegsgott geltendes Fest, folgen wird mir deshalb niemand, und vor Guati bin ich sicher, aber es ist besser, ich verberge meine Spur."

Er ritt in den untiefen Bach und folgte seinem Laufe eine große Strecke. Als flacher, kahler Felsboden seine Ufer bildete, verließ er ihn.

"Nun sucht mich," sagte er.

Er nahm jetzt nicht mehr den Weg höher in die Berge, sondern wählte mit großer Sicherheit Schluchten und Waldstrecken, die ihn in fast gleicher Höhe am Gebirge entlang führten.

Als der Mittag nahte, erreichte er ein kleines Tal, in dem zwischen Büschen saftiges Gras sproßte und ein seichter, klarer Wasserlauf seinen Weg suchte.

Techpo stieg ab, pflockte die Tiere mit den Lassos an und suchte sich, den Beutel mit Nahrungsmittel, den er mitführte, an sich nehmend, ein schattiges Plätzchen aus, um zu speisen und zu ruhen. Auch den Tieren war die Rast notwendig. Während sie grasten, sann der Knabe nach.

"Ich hoffe, sie haben den Gefangenen in dem Hause der Priester untergebracht, wie den, den die blutdürstenden Menschen vor zwei Jahren töteten; ich muß es noch heute abend erfahren. Der Weg ist weit durch die Berge, zur Ebene, ich weiß es wohl, aber ich habe jetzt eine Büchse und besitze die Nase eines Spürhundes; ich werde nicht wieder vor Hunger umsinken, wie es geschah, als ich früher entfloh. Die Berge sind jetzt meine Freunde und werden mich schützen.

"Aber," fuhr er traurig fort: "Wenn ich zu den Leuten meiner Farbe komme, wer wird mich noch kennen? Ich bin ein Wilder geworden, und spreche kaum noch die Muttersprache. O arme Mutter, süße Mutter - die Unmenschen haben dich erschlagen - dich und den Vater - oh - oh! Aber hütet euch - der Tag der Vergeltung naht!"

Er versank in Brüten. Dann aber erhob er sich. "Man muß von hier das Dorf sehen können," sagte er.

Mit wunderbarer Kraft und Gewandtheit erstieg er den schroffen Felsen, in dessen Schatten er gelagert hatte.

Als er nach kurzer Zeit dem Gipfel nahte, riß er Gras, das spärlich dort in Spalten wuchs, aus, und zwängte es in das Band, das sein Haar zusammenhielt.

"Sie haben gute Augen, man muß vorsichtig sein."

Techpo folgte dem Laufe des Baches eine große Strecke.

Behutsam kroch er jetzt vorwärts, langsam das von Grashalmen eingefaßte Haupt erhebend, bis er das Dorf fernhin vor sich sah. Er hatte sich demselben allmählich wieder genähert.

Sein Falkenauge unterschied den Terrassenbau des Tempels und erkannte trotz der Entfernung menschliche Gestalten auf dessen Gipfel.

"Sie richten schon den Altar für das Opfer her."

Er stieg dann hinab, entfesselte die Tiere, die, nachdem sie Hunger und Durst gestillt hatten, wieder kräftig waren, schwang sich in den rohen Indianersattel, und das Saumtier am Lasso mit sich führend, setzte er seinen Weg fort.

Er beschrieb einen weiten Bogen um das Dorf, wiederholt Wasserrinnsel und rauhe Wege, die aus dem Dorfe in das Gebirge führten, mit großer Vorsicht kreuzend. Nur ein genauer Kenner der Bodengestaltung vermochte hier Pfade für Mensch und Tier zu finden. Schon senkte sich die Sonne, als er im Osten des Dorfes stand. Mächtige rauhe Felsgebilde, von Höhlen, deren dunkle Öffnungen zu sehen waren, durchsetzt, zeigten sich dem Blick. Darüber weg traf das Auge bewaldete Berge.

"So, wir sind da," sagte der Knabe und verließ den Sattel.

Er ergriff sein Tier am Zügel und führte es einen engen, schroffen Felspfad hinauf, zu einem dunklen Höhleneingang. Er betrat mit dem ängstlich schnaubenden Tier die Höhle, es streichelnd und ihm sanfte Worte in das Ohr murmelnd, um es zu beruhigen.

Willig folgte es seiner Leitung in das Dunkel; das Saumtier zog er am Lasso nach.

Nach kurzer Zeit wurde es hell vor ihm und es zeigte sich eine weite Öffnung, von der ein breiter Pfad in ein liebliches, nur von Felsen umrandetes Tal hinabführte.

Leicht gelangten er und die Tiere in die Tiefe. Gras und Wasser waren dort vorhanden. Er entledigte die Mulos der Sättel und Zäume und ließ sie laufen. Geduldig erwartete er dann die Nacht.

Dunkelheit umgab endlich den Knaben. Düstere Wolken bedeckten den Himmel und verbargen die Sterne. Die Tiere hatten sich niedergelegt.

Techpo erhob sich und schritt mit einer Sicherheit, als ob er im Dunkel zu sehen vermöchte, zu der Höhle empor. Nach einiger Zeit erschien er schattenhaft am anderen Eingang. Die Büchse hatte er zurückgelassen, aber im Gürtel stak die scharfe Machete. Über den Rücken hatte er ein großes Pantherfell geworfen und ein dunkles Tuch umwand sein Haupt.

Ohne Zögern ging er den schmalen Felspfad hernieder, wand sich rasch und geschickt durch Büsche und enge Felspfade hindurch, bis er den Weg erreichte, der von Osten her nach dem Dorfe der Aimaràs führte. Er lauschte. Sein Ohr war ungewöhnlich scharf, aber er vernahm nur das Rauschen des leichten Windes. Er beugte sich nieder und legte das Ohr auf den Boden. Kein Laut berührte es.

Geräuschlos und mit großer Schnelligkeit schritt er dann dem Dorfe zu, nur von Zeit zu Zeit haltend und lauschend; er schien den Weg wohl zu kennen. Endlich sah er das Dorf vor sich im Tale, wahrnehmbar durch einzelne in den Häusern brennende Feuer.

Techpo wandte sich nach links und mit der Geschmeidigkeit und Geräuschlosigkeit des Raubtieres bewegte er sich durch Büsche und kleine Waldstreifen, durch Maisfelder, bis er die Gärten der Bewohner in der Nähe des Tempels erreichte.

Hier hielt er in einem dichten Erlenbusch an, und suchte mit seinen Augen das Dunkel zu durchdringen.

Die Indianer sind keine Freunde der Nacht, vor allem nicht die, die noch im alten Aberglauben leben - der Knabe durfte annehmen, daß kaum jemand im Freien sein würde.

Er verließ sein Versteck und schlich nach den Gebäuden hin, die den Tempel umgaben. Durch eine roh gefügte Tür fiel Lichtschein.

Er brachte sein Auge an eine Öffnung und sah vier Indianer um ein niedergebranntes Feuer sitzen. Jetzt wußte er, der Gefangene wurde im Nebengemache verwahrt. Dann umkreiste er die niedrigen Häuser; die wenigen Bewohner schienen zu schlafen. Es waren die Priester der Horde, die hier hausten.

Unbemerkt wie er gekommen war, schlich er zurück. Er suchte das Haus des Kaziken auf, das von einem Garten umgeben war, er kannte die Lücke in der Hecke, glitt hindurch und betrat gleich darauf das ihm wohlbekannte Haus. Nach einiger Zeit erschien er wieder, eine Büchse, eine Machete und einen Kugelbeutel in der Hand.

Staunenswert war die Sicherheit, mit der sich der schlanke Knabe in der Dunkelheit einherbewegte. Er ging nach dem Erlenbusch und legte dort die Büchse nieder, nachdem er sie untersucht und sorgfältig geladen hatte.

Dann schritt er zu dem Tempel, der ganz verlassen dalag; die Priester schliefen in ihren Häusern, und die anderen hielt selbst am Tage ehrfurchtsvolle Scheu von dem Gebäude fern.

Er ging die Stufen hinauf, die zu der ersten Terrasse führten, und betrat dort eines der nur den Priestern zugänglichen Gemächer, die sich dort auftaten.

Mit der Sicherheit, die bisher jeden seiner Schritte geleitet hatte, erfaßte er hier, sich niederbückend, den an einer Steinplatte des Bodens befestigten eisernen Griff und hob die schwere Platte, die sich in Angeln bewegte, auf.

Nur ein an das Dunkel gewöhntes Auge vermochte zu erkennen, daß hier eine Treppe in die Tiefe führte.

Als er den Fuß hob, hinabzusteigen in das Erdgeschoß, machte ein Geräusch ihn beben; er glaubte Atemzüge zu vernehmen, die aus der Tiefe zu ihm empordrangen.

Er lauschte. Die Sinneswerkzeuge des Knaben waren in den Jahren seines Aufenthaltes unter diesen Indianern zu einer ungewöhnlichen Feinheit ausgebildet worden - es war kein Zweifel, unter ihm atmete es, es mußte ein Mensch sein, von dem die Laute stammten.

Wahrscheinlich war es ein Priester oder ein Tempeldiener, der dort unten weilte. Nur einer von diesen durfte es wagen, die unterirdischen Räume des Tempels zu betreten, von denen außer ihnen nur noch wenige der älteren Indianer Kenntnis hatten. Dem klugen und mutigen Knaben, der frei war von dem Aberglauben der Wilden und die Nacht nicht gescheut hatte, um, so oft es die Umstände erlaubt hatten, Untersuchungen überall da vorzunehmen, wo er sie in seinem Interesse für geboten hielt, waren weder diese Räume noch der unterirdische Gang verborgen geblieben, der zu den Häusern der Priester führte und direkt unter dem Zimmer endete, in dem der weiße Gefangene verwahrt wurde.

Schon wollte er die aufgehobene Platte vorsichtig in ihre wagerechte Lage zurückbringen, als von unten einige Worte zu ihm drangen, die zwar sicher einem indianischen Idiom, aber nicht der Aimaràsprache angehörten. Ein einziges Wort verstand er: "Ruha."(Wasser)

Er hielt die Platte fest, bereit, sie wenn nötig, sofort zuzuschlagen und fragte verwundert: "Wer bist du?"

Eine Entgegnung folgte, die Techpo nicht verstand, aber er zuckte zusammen, als es dann zu ihm emporklang: "O santissima madre!"

In spanischer Sprache tönte es zu ihm herauf: "Weißt du das nicht? Weißt du nicht, daß ich hier gefangen liege? O gib mir Wasser, wenn du ein Mensch bist."

"Ja, ja. Doch sage mir, wer du bist, du sprichst zu einem Freunde."

"Ich bin ein Mann aus den Niederlassungen am Cumana, wurde gefangen genommen und hierher geschleppt von den Heiden."

"Bist du ein Indianer?"

"Mein Vater ist ein Spanier, meine Mutter eine Indianerin; sie ist die Tochter des Alkalden in Arepa an der Sierra madre."

"Ich komme zu dir."

Rasch schritt der Knabe hinab in den dunklen Raum. Schattenhaft sah er dort eine menschliche Gestalt an der Wand kauern. Deren gezwungene Haltung fiel ihm auf. In flüsterndem Tone fragte er dann: "Bist du gebunden?"

"Ja, die Hände sind umschnürt und mit meinem Leibe bin ich an die Wand gefesselt."

"Wann bist du gekommen?"

"Heute, am Morgen."

Der Gefangene sprach geläufig die spanische Sprache.

"Bist du mit dem weißen Mann gekommen?"

"Nein, ich habe keinen Weißen gesehen. Ich bin, während ich in den Bergen der Sierra madre jagte, von diesen Banditen gefangen genommen, nachdem sie zwei meiner Begleiter meuchlerisch erschlagen hatten, und hierhergeführt worden. Deine Stimme klingt mir angenehm ins Ohr, du bist kein Indianer."

Techpo sann nach.

Wenn er den Fremden errettete, gefährdete er nicht dadurch seine Absicht, dem gefangenen Weißen Hilfe zu bringen? - Da der Fremde nichts von diesem wußte, mußte er nach ihm eingetroffen sein. Die Aimaràs hatten also zwei Gefangene gemacht. Sein Aufenthalt im Tempel ließ darauf schließen, daß auch er zum Opfertode bestimmt sei.

"Wenn du ein Christ bist," klang die klagende Stimme des Gefangenen zu ihm, "so rette mich."

"Ich will es versuchen. Gib mir deine Hände."

Der Gefangene reichte sie ihm. Techpo betastete die Umschnürung, fand den Knoten des Riemens, löste ihn mit leichter Mühe und lockerte die Fessel, ohne sie abzunehmen.

"Bleibe so, bis ich zurückkomme, ich hoffe deinen Wunsch erfüllen zu können und dich zu retten."

"Der Himmel möge es dir lohnen."

"Verhalte dich schweigend."

"Ja."

"Hier hast du auch Wasser für deinen Durst."

Er reichte ihm den Krug, den er trotz der Dunkelheit sah, dessen der Gefangene, selbst wenn er ihn bemerkt hätte, sich seiner Fesseln wegen nicht hätte bedienen können, und schlüpfte in den schmalen Gang, der in den kellerartigen Raum mündete, und verschwand geräuschlos.

Die Priester der Aimaràs benutzten diesen Gang, um ungesehen von der Menge sich nach dem Tempel zu begeben. Vermutlich sollte auch der weiße Gefangene diesen Weg nehmen, wenn er zum Opfertode geführt wurde.

Drittes Kapitel.

Die Befreiung der Opfer

Der junge Spanier war im Laufe des Nachmittags aus seinem festen Schlummer durch das Eintreten des Kaziken und zweier älterer Indianer mit grausamen Zügen, denen das lange Haar in Zöpfen geflochten um das Gesicht hing, erweckt worden.

Er starrte in dem Dämmerlicht, das ihn umgab, auf die vor ihm auftauchenden Gestalten. Als er den Kaziken erkannte, sagte er fröhlich: "Ah, mein Freund, du hast dir die Sache überlegt; sehr verständig. Also, was koste ich? Ich hoffe, du schätzest mich weniger hoch ein als ich mich selbst taxiere. Was verlangst du würdiges Oberhaupt dieser trefflichen Menschen?"

"Wir möchten erfahren, wie dich die Weißen nennen. Du sagtest, du seiest der Sohn eines großen Häuptlings deines Volkes."

"Ich sagte dir auch die Wahrheit, ich bin Fernando de Mosquera, der Sohn des Gobernadors von Santander, und mein Vater wird deine Wünsche erfüllen."

"Wir bedürfen deiner Schätze nicht," erwiderte der Kazike. "Die Priester sind hier, um dich zu sehen."

Don Fernando warf einen Blick auf die widerwärtigen, mit silbernen Zieraten geschmückten Gestalten, aus deren Gesichtern ein tierischer Stumpfsinn sprach, während sie ihn mit den dunklen Augen anstarrten, und sagte dann, seinen Widerwillen bekämpfend: "Es ist mir eine Ehre, die beiden geistlichen Herren bei mir zu sehen, obgleich sie mit unseren Curas recht wenig Ähnlichkeit haben. Indessen wird mein Vater nicht säumen, auch ihre Wünsche zu erfüllen, die beiden Herren sollen nur angeben, was sie bedürfen."

"Sie bedürfen nur deiner selbst, Spanier," sagte der Kazike. "Dir soll die Ehre zu teil werden, auf dem Altar des Kriegsgottes, dem wir in allem Unglück treu geblieben sind, zu sterben als Opfer für den Gott. Sie sind gekommen, um zu erkennen, ob du mit Mut sterben wirst."

Der junge Mann erschrak sichtlich.

"Als Opfer für euern Kriegsgott - die Ehre, teuerster Herr, ist gewiß sehr groß" - das Beben seiner Stimme bewies seine innere Erregung, denn ihm war nicht unbekannt geblieben, daß im Gebirge Stämme hausten, die noch ihren alten grauenhaften Opferdienst pflegten, "aber ich bin der Ehre durchaus nicht würdig. Sollte euer Kriegsgott nicht Gold, Silber, schöne Sättel und Zäume, Decken und Büchsen viel lieber als Opfer nehmen, als einen unbedeutenden Menschen wie mich?"

Der Kazike wechselte einige Worte in der Aimaràsprache mit den Priestern, deren Gesichtszüge nicht verrieten, ob sie verstanden hatten, was der junge Mann sagte. Diese erwiderten etwas und gingen hinaus.

"Der Gott braucht die Dinge nicht, die du aufzählst," sagte der Kazike, "aber er liebt das blutende Herz eines Weißen, und du mußt dich glücklich preisen, es ihm darbieten zu dürfen."

"Ich danke dafür," murmelte der junge Mann mit bitterer Ironie.

"Iß und trink und sei guter Dinge, Weißer," sagte der Kazike und folgte den Priestern.

Don Fernando blieb in leicht erklärlicher Aufregung zurück. Er hatte sich trotz der Schrecken der Gefangenschaft unter diesen indianischen Räubern doch mit der Hoffnung getröstet, daß ein Lösegeld ihn rasch befreien würde. Sollten diese entmenschten Wilden, die so einsam im Gebirge hausten, ihn wirklich ihrem Aberglauben opfern wollen?

Er schauderte zusammen - er hatte nicht die geringste Lust zu sterben.

Verzweiflungsvoll sah er sich in dem Raume um, der ihm zum Aufenthalte angewiesen war.

Kahle Wände - eine unerreichbare Fensteröffnung, draußen bewaffnete Wächter.

Flucht war augenscheinlich unmöglich. Selbst wenn es ihm gelang, sein Gefängnis zu verlassen, wo sollte er hin in dem wüsten Gebirge ohne Waffen, eine fanatische, blutdürstige Bevölkerung um sich her?

Die alten Weiber traten wieder herein und brachten reichlich Speise und Trank. Beim Öffnen der Tür sah Don Fernando seine Wächter, die ihn, wie es ihm schien, behaglich angrinsten. Die Lust zu essen hatte er verloren, aber er trank lange und hastig aus dem mit Wasser gefüllten Kruge.

Dann warf er sich auf sein Lager und Schreckensbilder durchzogen sein Gehirn.

Er hatte von der Grausamkeit der Gebirgsstämme, die seit der Revolution gänzlich verwildert und vollständig unabhängig geworden waren, erzählen hören. Wußte, daß diese von Zeit zu Zeit aus ihren Schlupfwinkeln herauskamen und dann weder Weiße noch auch ihre sich zum Christentum bekennenden Stammesgenossen schonten. Es war ihm jetzt kein Zweifel, daß er unter eine solche Horde geraten war. Er schauderte, wenn er sich das Bild der beiden Männer zurückrief, die der Kazike Priester genannt hatte und der Worte des Häuptlings. Geopfert? Das ist abgeschlachtet zu werden? Und keine Hilfe? Unaufhörlich düstere Gedanken durch den Kopf wälzend, warf er sich auf seinem Lager unruhig hin und her.

Die Nacht kam und er merkte es nicht.

Vor der Tür seines Gefängnisses hatte man Feuer angezündet, er sah es an dem Lichtschein, der durch die Ritzen drang.

Die Zeit ging hin und er gewahrte es kaum, unaufhörlich malte er sich ein grauenhaftes Ende aus.

Er begann voll tiefster Inbrunst zu beten.

Ängstlich lauschte er oftmals. Ringsum war alles totenstill.

Er erhob sich leise, schlich unhörbar zur Tür und legte sein Ohr daran. Er hörte die Wächter atmen, aber ob sie schliefen oder wachten, vermochte er nicht zu unterscheiden.

Er faßte den verzweiflungsvollen Gedanken, hinauszustürzen und zu versuchen, das Freie zu erreichen.

Ein seltsamer Laut, ein leises Knirschen berührte sein Ohr, es kam von der Wand hinter ihm. Was war das?

Wie ein Hauch drang es jetzt zu ihm her in spanischer Sprache: "Schläfst du?"

Er bebte in fieberhafter Erregung von oben bis unten.

Wo kam der Laut her? - Er schien aus der Erde zu dringen.

Don Fernando neigte das Haupt nach der Seite hin, woher der Ton kam und flüsterte: "Nein."

"Komme hierher - langsam - leise."

Es war, trotzdem Licht durch die Ritzen der Tür zu erkennen war, ganz dunkel in der Zelle. Zitternd, Schritt vor Schritt ging er vorsichtig nach der Ecke zu, von dort kam die Stimme.

"Wo bist du?"

"Hier."

"Was willst du?"

"Dich retten."

Mit Mühe unterdrückte Don Fernando einen Freudenschrei; schon die spanischen Laute hatten ihm gesagt, daß er einen Freund vor sich habe.

"Beuge dich zur Erde, vorsichtig, sprich nicht mehr."

Der junge Spanier ließ sich langsam nieder, eine Hand berührte ihn, und nur seinem angstvoll lauschenden Ohre verständlich erklang es: "Hier ist eine Öffnung am Boden, du findest eine Treppe. Taste und komm herab."

Don Fernando tastete mit den Händen, fühlte mit grenzenlosem Entzücken eine viereckige Öffnung im Boden und eine Stufe. Mit größter Vorsicht setzte er seine Füße auf die oberste Treppenplatte und stieg die Stufen hinab in das Dunkel. Wieviel wußte er nicht, er war halb betäubt. Jetzt fühlte er eine menschliche Gestalt neben sich.

"Bleibe," hauchte es in sein Ohr, "ich will die Öffnung schließen." Er erriet mehr als er es sah, daß sein unbekannter Freund die Stufen hinaufging und die Öffnung oben schloß, nur ein leises Knirschen gab davon Kunde.

Eine Hand faßte die seine.

"Folge mir."

Willenlos folgte der erregte Gefangene der Hand, die ihn führte, durch einen sich windenden Gang und betrat mit seinem Führer den Raum, in dem der Mestize weilte.

"Keinen Laut, noch ist Gefahr."

"Was hast du mit uns vor? Wer bist du?"

"Ein Gefangener dieser Roten, gleich euch. Ihr sollt morgen geopfert werden, abgeschlachtet zu Ehren ihres Götzen; ich rette euch oder wir sterben zusammen."

Techpo befreite den Mestizen von der Fessel, die ihn an der Wand hielt.

"Und nun folgt mir, es ist keine Zeit zu verlieren."

Techpo stieg rasch hinauf, eilig folgten Don Fernando und der Halbindianer.

Sie standen in dem Gemache auf der Terrasse des Tempels. Techpo schloß die Öffnung vorsichtig. Er flüsterte den beiden, die sich selbst in der Dunkelheit mit forschenden Blicken maßen und gleichzeitig ihren Retter zu erkennen suchten, zu: "Dicht hinter mir gehen, leise. Kommt jemand uns in den Weg, werft euch zu Boden; muß gekämpft werden, übt keine Schonung, unser Leben ist verfallen."

Er wandte sich nach der den Priesterhäusern abgewandten Seite des Tempels und schlich geräuschlos voran, dicht folgten ihm, lautlos, Don Fernando und der Mestize.

Sie erreichten das Erlengebüsch, Techpo hob die Büchse auf und übergab dem Mestizen die Machete.

"Fort, die Nacht schreitet vor, bald kommt der Tag, bleibt dicht hinter mir, lautlos."

Schnell schritt der Knabe voraus, mit unfehlbarer Sicherheit den Weg wählend.

Von den Priesterhäusern her tönten Stimmen durch die Nacht und eiliges Hin- und Herrennen von Menschen.

"Deine Flucht ist entdeckt," sagte Techpo zu dem Spanier.

"O, hätte ich eine Waffe," seufzte Don Fernando, "ich möchte nicht wehrlos sterben."

"Nimm meine Machete." Der Knabe reichte ihm die Waffe.

"Vorwärts - wir müssen die Felsen gewinnen - verfolgen wird uns niemand, sie werden an einen Zauber glauben."

Sie eilten weiter.

Vom Tempel her tönte jetzt durch die Nacht der dumpfe, aber weithin hallende Ton eines Hornes, der, ein Zeichen drohenden Unheils, alle Schläfer in dem Tale der Aimaràs weckte.

In den zerstreuten Häusern der Indianer flammten Lichter auf.

"Schnell."

Jetzt wurde es auch lebendig in den Gärten und man vernahm Stimmen.

Das Horn ließ sich fort und fort vernehmen. Eine Gestalt tauchte schattenhaft zu ihrer Rechten auf. Stimmen erklangen.

"Zur Seite! Hinter den Busch! Nieder!"

Dem Anruf gehorchend, schlüpften alle drei hinter den von Techpo bezeichneten Busch und beugten sich zur Erde.

Sieben bis acht Männer huschten an ihnen vorbei und liefen dem Tempel zu, von dessen Höhe immerfort das dumpfe Horn herabklang.

"Presto amigos, der Tag kommt heran."

Sie stürmten unter Techpos Führung dahin. Von neuem kamen ihnen Männer entgegen, diesen war nicht auszuweichen.

"Kämpfen!" sagte der Knabe.

Die Aimaràs stutzten, als sie die drei Gestalten der Flüchtlinge, die so eilig herankamen, erspähten, und einer rief ihnen zu: "Halt!"

Doch Techpo stieß einen gellenden, weithin hallenden Schrei, den Kriegsruf eines benachbarten in den Bergen wohnenden Stammes, der seit Menschenaltern mit den Aimaràs in Todfeindschaft lag, aus.

Dies erschreckte die Aimaràs, die, durch das warnende Horn von einer Gefahr unterrichtet, jetzt, als sie den Kriegsruf der Chibchas hörten, den Feind mitten im Dorfe glaubten. Sie verschwanden im Dunkel.

Mit aller Kraft weiter strebend, erreichten jetzt die Flüchtlinge den Rand der Felsen. Noch war es dunkel.

"Geht dicht hinter mir, wir dürfen keine Spur hinterlassen," flüsterte der Knabe, und gehorsam folgten ihm die beiden anderen auf den Fersen über nacktes Felsgestein.

Techpo bog nach links ein und stieg in einer schmalen Felsrinne nach oben.

Sie war sehr steil und der hinter ihm gehende Spanier kam schwer fort. Techpo, dies gewahrend, reichte ihm die Hand, der nachfolgende Mestize, der des Bergsteigens gewohnt schien, unterstützte Don Fernando und schwer atmend erreichten die drei nach Anspannung aller ihrer Kräfte endlich ein kahles Felsplateau. Sie überschritten es in einer geraden Linie, um dann über einen schmalen Felsgrad hin, der besonders in der Dunkelheit nur mit Lebensgefahr zu überschreiten war, auf ein anderes höher gelegenes Felsplateau zu gelangen.

"So, jetzt sind wir einstweilen sicher," sagte der Knabe, "hier werden sie uns nicht vermuten, und sollten sie unsere Spur haben, über den Felsgrad traut sich keiner von ihnen. Aber wir müssen weiter, ehe die Sonne aufgeht, wir haben noch eine gefährliche Stelle vor uns."

Mit ungeminderter Kraft schritt der Knabe voran, mit Mühe nur folgte ihm der erschöpfte Spanier und selbst der Mestize zeigte, daß seine Spannkraft nachließ.

Schon wich die Nacht und die ersten roten Strahlen zuckten über den Horizont, als die Flüchtigen den Rand des mit Steinen übersäten Plateaus erreichten und in eine Schlucht hinabsahen, die jenseits wilde Felsformationen zeigte, die von düsterem Koniferenwald überragt waren. Deutlicher konnten die drei Flüchtlinge, die ein seltsames Schicksal hier auf der Höhe der Kordilleren vereinigt hatte, sich gegenseitig betrachten.

Mit Staunen sah Don Fernando den schönen Knaben vor sich, dessen Gestalt durch die indianische Tracht sehr vorteilhaft gehoben wurde.

Techpo blickte in des erschöpften Spaniers Antlitz, glücklich einen Weißen zu sehen, einen Jüngling, dessen Äußeres ihn symphatisch anmutete.

Neben ihm stand der Halbindianer, dessen bronzefarbene Züge seine Verwandtschaft mit den Ureingeborenen verrieten. Sein gutgeformtes Gesicht zeigte Klugheit und Energie, seine schlanke, in einen einfachen Jagdanzug gehüllte Gestalt sehnige Formen. Sein dunkles Auge ruhte mit Staunen auf Techpos jugendlichem Äußeren, seinem indianischen Putz.

Doch nur einen kurzen Augenblick dauerte diese gegenseitige Musterung der drei jungen Leute, die hier im rötlichen Schein des kommenden Tageslichts auf kahler Felshöhe standen.

"Quer vor uns ist ein oft begangener Pfad," flüsterte Techpo, "ich will hinunter und spähen, dort ist der Weg, der hinabführt, er ist leicht zu begehen. Lasse ich den Schrei des kreisenden Adlers hören, folgt mir."

Hierauf stieg er hinab und entschwand den Augen der beiden anderen.

Nun lauschten diese auf das Zeichen, das sie hinabrufen sollte.

Nach kurzer Zeit erklang der täuschend nachgeahmte helle Schrei des Raubvogels.

"Laßt mich vorangehen, Sennor," sagte der Mestize, "ich bin mit den Felsen vertrauter als Ihr."

"Geh, Amigo, ich bin todmüde."

Der Mestize stieg hinab und vorsichtig folgte ihm der Spanier.

Sie gelangten ohne große Mühe in die Tiefe der Schlucht, wo der Knabe sie erwartete.

"Vorsichtig, wir müssen dort schräg hinüber," er deutete auf eine Einbuchtung in der gegenüberliegenden Felswand. "Tretet nur auf Steine, sie sind schlau, die Bandidos."

Seinem Winke folgend und mit großer Vorsicht die Füße nur auf die durch die Schlucht verstreuten Steine setzend, gelangten sie hinüber, wo ihrer in einer Felsenrinne, die dem strömenden Regen als Abfluß dienen mußte, ein neuer Aufstieg harrte, der sich glücklicherweise minder schwierig und anstrengend erwies als der erschöpfte Spanier befürchtet hatte.

Nach kurzer Zeit waren sie oben und alle drei verschwanden im Dunkel des Waldes.

"Habt ihr noch Kräfte, eine Legua zurückzulegen?" richtete Techpo die Frage an den Spanier - "dann sind wir in voller Sicherheit und können ruhen."

"Vorwärts, Amigo - ich halte noch aus. Ein gütiges Geschick hat mir in dir" - er blickte mit dem Ausdruck freudiger Rührung in des Knaben Gesicht - "den rettenden Engel gesandt."

"Ja, Sennorito - Sennor spricht wahr - und das Geschick sei gepriesen. Antonio Minas wird nie vergessen, was Ihr für ihn getan habt."

Lächelnd reichte Techpo beiden die Hand und sagte einfach: "Ich bin glücklich, euch den Ladrones entrissen zu haben, was noch kommt, tragen wir gemeinsam."

Nach einer Stunde erreichten sie das stille, liebliche Tal, in dem die Maultiere Techpos weideten.

"Hier ruht aus, hier sind wir sicher - kein Indianer wagt es, dieser Höhle und diesen Felsen zu nahen, sie glauben sie von bösen Geistern bewohnt."

Er entnahm dem Beutel, den er mitgeführt hatte, gedörrtes Fleisch und Maiskuchen.

"Eßt, wenn ihr Hunger habt - ich muß schlafen, ich eile seit vielen Stunden durch die Berge."

Er suchte eine geschützte Stelle, wo das Gras hoch wuchs, wickelte sich in seinen Poncho und war gleich darauf eingeschlafen.

Don Fernando, der sich kaum noch auf den Füßen halten konnte, und der Mestize folgten, ohne auch nur die dargebotenen Speisen zu berühren, seinem Beispiele und suchten im Schlafe Erholung nach großer Anstrengung.

Viertes Kapitel.

Die Flucht

Der klare Quell, der durch das Tal rann und seinen Abfluß durch Felshöhlungen unterirdisch suchte, murmelte sein eintöniges Lied - der Wind rauschte leise über die Felsen hin und freundlich schien die Sonne vom unbedeckten Himmel in das lauschige Tal hernieder, das die Flüchtlinge barg. - Erst nach Stunden erhob der Knabe das Haupt, schaute sich um und stand dann auf. Sein Auge weilte mit inniger Teilnahme längere Zeit auf den Schläfern, die er dem Tod entrissen hatte, besonders auf dem hübschen Gesicht des Spaniers. Dann nahm er seine Büchse und erkletterte an ihm bekannter Stelle die Felswand nach Norden hin. Sich zwischen Gräsern niederkauernd, durchspähte er die an deren Fuß hinführende Straße, den einzigen Weg auf viele Meilen hin, der Zugang zu dem Tale der Aimaràs gewährte.

Sein Auge gewahrte nichts Lebendes.

Er ging zurück und nahm den Weg nach der Straße, den er am Abend vorher eingeschlagen hatte. Vorsichtig betrat er ihn und forschte auf dem Grunde nach Spuren.

Weder Pferd noch Mensch hatten den Weg seit gestern betreten.

Hufschlag berührte sein feines Ohr - der vom Dorfe herkam. Die Felsen mußten ihm den Herannahenden verborgen haben, als er nach dem Dorfe hinblickte.

Schnell erkletterte er den Fels und verbarg sich hinter Büschen, er machte die Büchse schußbereit und legte sie neben sich. Dann ergriff er einen Stein von der Größe einer starken Mannesfaust.

"Sie senden Botschaft an die Wächter," sagte er leise vor sich hin - "sie darf nicht ankommen oder wir sind verloren."

Er lauschte.

"Es ist nur ein Pferd."

In scharfer Gangart nahte ein Reiter, dem das lange Haar wild um das Haupt flatterte. Techpo erkannte ihn, es war einer der älteren Bewohner des Tales, ein Mensch von finsterer, grausamer Gemütsart.

Auf kaum zehn Schritt jagte der Mann an ihm vorbei. Der Knabe hob den sehnigen Arm und schleuderte den Stein von oben hernieder.

Am Hinterhaupt getroffen, sank der Mann vornüber und fiel dann schwerfällig aus dem Sattel.

Techpo sprang in den Hohlweg, die blitzende Machete in der Hand, und stand neben dem gestürzten Mann, von dessen Hinterhaupt Blut triefte.

Der Flüchtling lauschte, bewegungslos harrend, auf ein Zeichen des wiederkehrenden Bewußtseins. Der Mann war tot.

Einen Augenblick dachte Techpo daran, dem Toten Büchse und Kugelbeutel zu nehmen, doch unterließ er es.

"Sie müssen glauben, ein Stein, der sich vom Berge gelöst hat, habe ihn erschlagen."

Das wohlgeschulte Pferd des Indianers war in einiger Entfernung stehen geblieben. Techpo, dem das Tier bekannt war, lockte es mit Schmeichelworten leicht an sich. Vorsichtig tilgte er seine Fußspuren, schwang sich dann in den Sattel und ritt langsam weiter.

In der nächsten Schlucht zu seiner Rechten bog er ein.

Als er auf Felsboden gelangt war, stieg er ab und leitete das Tier über rauhe Pfade zu der Höhle und durch diese in das Tal, in dem er die Schläfer zurückgelassen hatte.

Der Knabe hob den Arm und schleuderte den Stein.

Er fand seine Gefährten munter. Verwundert blickten diese auf das indianisch gezäumte Pferd.

Techpo erklärte, wie er in dessen Besitz gekommen.

Die Hörer staunten über die stoische Ruhe, mit der er den aufregenden Vorfall berichtete.

"Wir können uns glücklich schätzen," sagte er dann, "die Botschaft an die Wächter von unserer Flucht ist zunächst verhindert. Hoffentlich gelingt es, ihre Augen blind zu machen, denn sie behüten den einzigen Pfad, der nach Osten hin einem Pferd den Durchgang erlaubt." Er zündete dann mit Hilfe von Stahl und Stein und trockenem Reisig Feuer an und bereitete aus Vorräten, die er für seine geplante Flucht sorgfältig in der Höhle aufgespeichert hielt, aus gedörrtem Fleisch und Maismehl das Frühstück in einem irdenen Topfe, den er mit sich geführt hatte. Es mundete den Flüchtlingen, die ausgeruht hatten, vortrefflich. Der junge Spanier, dem der düstere Ernst des über seine Jahre kräftigen Knaben aufgefallen war, der so wenig zu seinen jugendlichen Zügen paßte, wie ihm dessen Energie und Entschlossenheit Bewunderung abnötigten, fragte nach beendetem Mahle, das schweigend verzehrt ward: "Wie nenne ich dich, mein teurer Retter?"

"Nenne mich Alonzo, so nannten mich einst die Meinen."

"Weilst du schon lange unter diesen Wilden?"

Die dunklen Augen des Knaben blickten traurig vor sich hin, dann erwiderte er: "Ja, lange, viele Jahre, wie viel weiß ich nicht."

"Doch du bist noch so jung."

"Ja, ich glaube."

"Wie bist du unter diese Wilden gekommen? Hat man dich geraubt?"

Mit einer eisigen Starrheit in den Zügen sagte Alonzo: "Sie haben die Meinen erschlagen und mich davongeführt." Nicht ein Zug bewegte sich in seinem Gesicht bei diesen Worten.

"Welch ein Schmerz für dich! Erschlagen?"

"Ja, Vater, Mutter, Geschwister - alle."

Entsetzlich wie die Mitteilung, die eine Welt von Jammer barg, war die stoische, finstere Ruhe, mit der sie gemacht wurde.

Don Fernando war davon so erschüttert, daß er erst nach einiger Zeit äußerte: "Aber du hast noch Angehörige, die sich nach dir sehnen?"

"Ich weiß es nicht, ich sehne mich nur fort von diesen Mördern." Der Ausdruck seines Gesichtes veränderte sich plötzlich. "Aber sie sollen es büßen, ich bin stark und werde stärker. Vater, Mutter haben sie mir getötet und meine Seele langsam in diesen Jahren gemordet, daß ich nicht mehr denken, kaum noch beten kann, sie sollen es büßen."

Er schüttelte die Faust nach dem Dorfe hin. Dieser Ausdruck des Zornes war umso überraschender, als er in schroffem Gegensatz zu der stoischen Ruhe stand, die der Knabe gleich den Eingeborenen sonst zur Schau trug.

Alonzos Züge nahmen ihren gewöhnlichen Ausdruck wieder an und fast weich sagte er: "Ich fühle mich glücklich, daß ich geschützt blieb vor völliger Umnachtung des Hauptes."

"Du wirst mit mir kommen, Don Alonzo, das Haus meines Vaters wird dir ein Asyl gewähren und fortan deine Heimat sein, er ist reich und mächtig."

"Ein gütiges Geschick wird dich zu ihm führen, aber der Weg ist lang durch die Berge zur Ebene hinab und die Aimaràs sind flink in der Verfolgung."

"Oh" - sagte gutgelaunt Don Fernando, "ich bin froh, daß ich durch deine Hilfe diesen unheimlichen Priestern entgangen bin, die mich anstarrten wie ein wildes Tier. Hatten sie wirklich die Absicht, mich ihren Götzen zu opfern?"

"Zweifle nicht daran, sie lechzten nach deinem Blute."

"Ich wundere mich, daß sie dich am Leben ließen."

"Sie warteten wohl, bis ich zum Manne erwachsen war, ehe sie mich opferten."

"Nun bin ich wie durch ein Wunder dem Messer dieser Baalspriester entronnen. Wird die Flucht aus den Bergen auch gelingen? Lebendig," setzte er entschlossen hinzu, "sollen sie mich nicht haben. Erreichen sie uns, wollen wir kämpfen bis zum letzten Augenblick."

"Ja," sagte der Mestize, "dann kämpfen wir, auch ich ziehe den Tod im Kampfe dem auf dem Opferaltare vor."

"Ich kenne den Weg, der nach den Llanos führt, nur noch eine Strecke weit," sagte Alonzo.

"Wir werden ihn weiter verfolgen, und tiefer hinab kenne ich die Berge und Schluchten, ich bin ein Montanero (Bergbewohner)."

"Doch du stammst aus den Llanos, Sennor, wenn ich dich recht verstand?" fragte Alonzo den Kreolen.

"Nicht ganz, ich entstamme dem Norden des Staates, da wo die Ostkordilleren sich erheben, doch habe ich freilich einen Teil meines Lebens in den Llanos zugebracht."

"Wie bist du in diese Berge gekommen?"

"Jägerlust und Freude am Umherstreifen trieb mich in das Gebirge."

"Doch warst du allein?"

"Nein, ich hatte drei Begleiter bei mir, Indios aus den Vorbergen, die ich dort gemietet hatte, als die Wilden, die du Aimaràs nennst, uns in einem Tale überraschten. Meine Begleiter entflohen und ließen mich in die Gewalt dieser braunen Räuber fallen."

"Sie werden nicht weit gelangt sein," sagte Alonzo ernst, "die Aimaràs lassen keinen entkommen, der es verraten könnte, daß sie einen Weißen in die Berge geschleppt haben."

"Oh," fragte erschreckt Don Fernando, "meinst du, daß sie sie getötet haben?"

"Ich zweifle nicht daran."

"Oh, oh, welche Bluthunde! Das tut mir doch leid, obgleich die Indios mich schimpflich verließen."

Es fiel bei dieser Unterredung sowohl Don Fernando als Antonio, dem jungen Mestizen, mehr als vorher, wo Aufregung ihre Seelen füllte, auf, daß ihr Retter nur mühsam das Spanische beherrschte, nach Ausdrücken suchte und oft plötzlich in die Sprache der Aimaràs überging, scheinbar ohne es zu merken. Sie erklärten sich dies aus seiner langen Gefangenschaft unter den Wilden leicht, doch sahen sie es nicht minder als ein beklagenswertes Zeichen an, welchen Einfluß die Umgebung des Knaben auf seine Seele geübt hatte. Auch das tiefinnere Wohlgefallen, mit dem er den spanischen Lauten lauschte, wenn sie sprachen, entging ihnen nicht.

"Wie denkst du nun der Falle, die uns erwartet, zu entschlüpfen, Don Alonzo?" fragte der Kreole.

"Wir müssen die Nacht abwarten und dann sehen, - der Weg, der am Wächterhaus vorbeiführt, ist sehr eng und sehr gefährlich, wenn die Krieger dort wachsam sind."

"Ich vertraue mich ganz deiner Führung an, amigo mio."

"Ist das Wächterhaus nicht zu umgehen?"

"Für Menschen wohl, obgleich der Weg sehr gefährlich ist, nicht für den Pferdehuf, und ohne Pferde kommen wir nicht weit, wenn wir die Aimaràs auf den Fersen haben."

"So daß wir also immer noch in einer schlimmen Lage sind?"

"Ja - doch wir sind drei entschlossene Kämpfer und wir müssen uns im Notfall den Durchgang erzwingen. Eure Flucht werden die Aimaràs sich schwerlich enträtseln können, sie werden sie bösen Geistern zuschreiben, denn keiner weiß, daß ich den unterirdischen Gang zu den Priesterhäusern kenne, auch glauben sie mich auf der Jagd. Vielleicht kommt uns ihr Aberglauben zu gute."

"Du bist klug und tapfer, junger Freund, ordne an, was du für das beste hältst. Kommt es zum Kampfe, wirst du sehen, daß ich meinen Mann stelle."

"Es ist gut. Haltet euch jetzt still hier, erklettert ja die Felsen nicht, man könnte euch sehen. Ich will den Weg beobachten und die Berge durchspüren."

"Sei vorsichtig, Freund, denn ohne dich sind wir verloren."

"Ich bin's, auch ich sehne mich danach, das Land der Weißen wieder zu sehen."

Alonzo entfernte sich durch die Höhle.

"Ein kühner, stolzer Knabe," sagte Don Fernando, "den ein so furchtbares Geschick unter diese Wilden geschleudert hat -, freilich zu unserem Glück, zu unserer Rettung."

"Er ist weit über seine Jahre besonnen, klug und tapfer," erwiderte der Mestize, "doch es deucht mir Zeit für ihn, daß er in sein Vaterland zurückkehrt, ehe er ganz zum Wilden geworden ist."

"Du magst da wohl recht haben, Don Antonio -, er hat mitunter ganz das Gebaren eines Indianers, obwohl sein Herz noch treu an unserem heiligen Glauben und an den Leuten seiner Farbe hängt."

"Welcher Familie er nur entstammen mag? Er sagte nichts davon."

"Vielleicht hat er es in diesem schauerlichen Dasein unter den Wilden vergessen und entsinnt sich nur noch seines Vornamens; mich sollte es nicht wundern. Wenn ich mir vergegenwärtige, was für einen Knaben ein jahrelanges Leben unter diesen rohen Menschenschlächtern für Folgen haben mußte, so ist es erstaunlich, daß er sich seine Geisteskraft so bewahrt hat."

"Ja, erstaunlich. Doch kehren wir glücklich zur Heimat zurück, so will ich es ihm vergelten und ihn sorgsam wieder zum Spanier machen. Hast du denn gewußt, Don Antonio, daß hier solche verwegene Räuber hausen gleich diesen Aimaràs! Du bist doch ein Montanero?"

"Es war mir nicht unbekannt, daß diese Wilden gelegentlich Raubzüge machen, um sich mit Vieh, besonders Maultieren und Waffen zu versorgen; daß sie Menschen gefangen davonführen, davon habe ich nie gehört."

"Aber wir haben davon einen sehr nachdrücklichen Beweis. Auch wir wären spurlos verschwunden im Gebirge wie die anderen Unglücklichen, die in ihre Hände fielen. Man schaudert, wenn man daran denkt. Diese Räuberhöhlen dürfen nicht länger geduldet werden, die Regierung muß sie zerstören und diese Wilden dem Gesetz unterwerfen."

"Zunächst, Don Fernando, wollen wir daran denken, aus diesen Felsenwällen möglichst unbeschädigt herauszukommen. Die Sache hat ihre Schwierigkeit, ich habe mir die Felsenpässe betrachtet, als ich hier heraufgeschleppt wurde."

"Ich sage dir, Don Antonio, sind wir dem Gefängnis entgangen, so werden wir auch auf der Flucht hoffentlich nicht elend umkommen."

"Mögest du die Wahrheit reden."

Während Don Fernando und der junge Halbindianer, der in seinem ganzen Benehmen, wie in seinem reinen Spanisch und der Art, sich auszudrücken, die Resultate einer guten Erziehung zeigte, so plauderten, war Alonzo über Felsen auf Stellen kletternd, die ungangbar schienen, zu dem Pfade zurückgekehrt, der zur Grenze des Tales nach Osten hin führte.

Er erreichte endlich einen Punkt, von wo aus er die roh aus Steinen hergestellte Behausung der Wächter, die den engen Felspfad zu bewahren hatten, sehen konnte. Rauch zeigte, daß darin gekocht wurde, und die nachlässig am Boden hingestreckte Gestalt eines Aimarà ließ darauf schließen, daß den Grenzwächtern keine beunruhigenden Nachrichten zugekommen seien.

Auch wurde deren Aufmerksamkeit selten auf eine Probe gestellt.

Nachdem Alonzo sich überzeugt hatte, daß kein weiterer Bote zu ihnen gelangt sei, kletterte er mit der Vorsicht und Geräuschlosigkeit, die ihm eigen waren, zurück und erreichte nach einiger Zeit die Stelle, wo er den Stein nach dem Aimarà geschleudert hatte.

Der Tote lag noch unberührt am Boden.

Während Techpo sinnend auf den Leichnam niederblickte, vernahm sein feines Ohr Hufschläge, die vom Dorfe her klangen. Er umwickelte sein Haupt mit Gras, legte sich platt nieder, die Büchse zur Hand und lauschte. Die Hufschläge kamen näher und verstummten dann. Die Reiter hatten den Leichnam erblickt und angehalten.

Mit äußerster Vorsicht schob Alonzo zwischen dem Gras und den Büschen, wie sie die Felsen bedeckten, den Kopf vor; er erblickte den Kaziken Tucumaxtli mit zwei anderen Aimaràs, die stumm auf dem Wege hielten.

Endlich stieg einer ab und untersuchte den Toten. Die Waffen waren da und als Verletzung zeigte sich nur die des Steinwurfs am Hinterhaupte. Verdächtige Spuren wies der steinige Boden nicht auf.

"Ein herniedersausender Stein hat unseren Bruder getötet, Kazike."

Auch Tucumaxtli verließ den Sattel und seine Untersuchung bestätigte die Wahrnehmungen des Kriegers.

"Nun wissen wir, warum Chiacam nicht zurückkehrte, der Berg hat ihn erschlagen."

Mit abergläubischer Scheu starrten die drei braunen Krieger auf die Wunde, die den Tod ihres Gefährten herbeigeführt hatte, dann zu den drohenden Felsen in die Höhe.

"Aber wo ist Chiacams Pferd?"

"Es wird zu den Wächtern gelaufen sein."

"Nein, dann hätten die den Boten gesucht und gefunden."

"So wird es zu einem Weideplatz zurückgekehrt sein."

"Wir forschen hier vergebens nach den Flüchtlingen, sie sind nach Norden entwichen."

"Sie können nicht entwichen sein, sie sind in den Felsen."

"Hast du vergessen, daß tückische Chibchas zwischen unseren Häusern waren, Kazike?"

"Torheit! Die Furcht hat Feiglinge den Schlachtschrei der Chibchas hören lassen. Kennen Chibchas die geheimen Wege der Priester?"

"Ein böser Geist ist aus der Tiefe der Berge aufgestiegen," äußerte jetzt der dritte, "den Aimaràs die Opfer zu entreißen, und wir werden sie nicht finden. Wir würden uns seinen Zorn zuziehen, gleich Chiacam, den der Stein getroffen."

Scheu schwiegen die beiden anderen. Endlich sagte Tucumaxtli, der Kazike: "Wir müssen die Wächter benachrichtigen, dann wollen wir Chiacam die Totenlieder singen."

Ein Windstoß erschütterte die Luft und unweit, in der Richtung nach dem Wächterhause hin, sauste ein Stein hernieder.

Die ohne Zweifel mutigen Männer, deren Aberglauben durch die geheimnisvolle Entweichung der Gefangenen, den jähen Tod des Boten stärker als je erregt war, bebten merkbar.

"Zu den Wächtern," sagte der Kazike entschlossen, "dann kehren wir um; die Unsichtbaren werden uns schützen."

Er ritt voran und seine Krieger folgten ihm. Waren die Wächter in Kenntnis gesetzt, so verschlimmerte das die Lage der Flüchtlinge sehr - dies wußte niemand besser als der Knabe. Eines ging ihm aus der belauschten Unterredung hervor, daß man kaum Verdacht auf ihn geworfen hatte. Der Aberglaube der Indianer war ihm bekannt. - Techpo harrte geduldig.

Nach einiger Frist kehrten die Reiter zurück, hoben den Leichnam auf, den einer der Krieger vor sich auf das Pferd nahm und ritten dann langsam weiter.

Wenn nicht ein günstiges Geschick den Flüchtlingen zu Hilfe kam, war jetzt kein Entrinnen aus dem Tale möglich, wenigstens nicht mit den Pferden, und es mußte die Flucht über die Felsen versucht werden, die unendlich schwierig war und wenig Aussicht auf endliche Rettung bot.

Alonzo zweifelte nicht, daß die Aimaràs alsbald Streifscharen ringsum in die Berge senden würden, wenn es nicht bereits geschehen war.

Zunächst war er mit seinen Gefährten in voller Sicherheit und Alonzo beschloß, ruhig die Nacht abzuwarten. Nur die Dunkelheit konnte den Fluchtversuch begünstigen.

Er kehrte in das Tal zurück und gesellte sich zu den seiner Harrenden mit unbewegter Miene.

Auf ihre Fragen erwiderte er: "Schlaft - wir werden vielleicht in der Nacht munter sein müssen."

Er selbst ließ sich zum Schlafen nieder, suchte aber, noch ehe der Tag sich neigte, den Weg wieder auf. Er erkannte jetzt an den Spuren auf dem Boden deutlich genug, daß eine Reiterschar dem Ausgang zugeritten war, seine Vermutung war also eingetroffen. Die Verfolger waren auf dem Wege, der nach den Llanos führte. Das war schlimm.

Er kehrte zurück und ließ die Tiere satteln, einen jeden seiner Gefährten so viel Mundvorrat nehmen als er unterbringen konnte.

Dann teilte er ihnen mit, daß Aimaràs bereits jenseits des Tales seien.

Beide erschraken.

"Sie sind weniger gefährlich als das Wächterhaus. Sie fürchten die Nacht, in deren Schatten böse Geister einherwandeln und werden einen Schlupfwinkel aufgesucht haben."

Als die Nacht ganz hereingebrochen war, nahm er das Pferd des erschlagenen Indianers am Zügel und hieß Fernando und Antonio ihm mit den Maultieren folgen. Sie kamen glücklich trotz der Dunkelheit durch die Höhle und erreichten die Schlucht, die nach dem Wege führte.

"Laßt uns hier harren, wir müssen zu allem bereit sein; die Nacht wird dunkel, wie ich sehe, kein Stern leuchtet am Himmel."

Schweigend harrten sie so geraume Zeit im Schatten der Felsen.

Mehrmals schlich Alonzo zur Straße und lauschte - kein Laut war zu vernehmen.

Als er zum dritten Male zurückkehrte, sagte er leise, triumphierend: "Die Umstände sind für uns günstig, der Sturm naht von Norden und er ist furchtbar in diesen Felsen."

Er hatte kaum ausgesprochen, als ein Sausen sich hören ließ, das vom Himmel herunter zu kommen schien.

"Ah, er kommt schon, unser Freund aus Norden, gebt acht, er wird sich noch ganz anders vernehmen lassen. O wie ich ihn liebe, wenn er einherjagt und die Wolken hetzt, wie ein Jaguar die Bergschafe." Das Sausen verwandelte sich in ein dumpfes Heulen und selbst in ihrer geschützten Stellung spürten sie den Lufthauch. Große Tropfen begannen hernieder zu fallen.

"O schön, auch der Regengott ist den Roten feindlich, denn sie können seine Tränen nicht ertragen. Brause, Sturmwind, weinet ihr Wolken - reitet voran auf Sturmesflügeln und scheuche die Feinde. Wir wollen es wagen, haltet die Machete bereit, der Büchsen wollen wir uns nur im Notfall bedienen. Überlaßt euch den Tieren und folgt mir. In den Sattel!"

Alle drei stiegen auf und Alonzo, sein unruhiges Tier mit indianischen Schmeichelworten beruhigend, ritt voran.

Als sie jetzt in den Felsweg einbogen, fühlten sie die ganze furchtbare Gewalt des Sturmes.

Von den mit ewigem Eise bedeckten Höhen der Bergriesen herab sauste er mit elementarer Gewalt über Felsen und Berge, durch Schluchten und Wälder hernieder, dunkle Wolken vor sich herjagend und Schauer kalter Regenstürme niedersendend.

Ein Heulen war ringsum vernehmbar, ein Pfeifen, Zischen, Sausen, das sinnbetäubend wirkte.

Die Erde schien ringsum zu beben.

Der Kreole und der Mestize zitterten vor der unheimlichen Macht der in wildestem Grimme entfesselten Naturgewalten, deren Toben umso schreckenvoller war, da eine Finsternis sie umgab, die kaum das Nächste zu erkennen erlaubte.

"Es ist gut so!" klang die Stimme des Knaben dumpf zu ihren Ohren.

Halb bewußtlos trieben sie ihre Pferde an, diese folgten zitternd, fast betäubt von der Wucht der Regentropfen.

Immer rasender brauste der Orkan einher, bald in tiefen langgezogenen Tönen heulend, bald hell klingende Laute den Felsen ringsum entlockend, ein Konzert voll grauenhafter Majestät.

In wenigen Augenblicken waren die Reiter durchnäßt bis auf die Haut und doch fühlten sie es kaum in dem Schrecken der Stunde.

Enger und enger wurde der ansteigende Weg, der zum Wächterhause führte und je mehr die Felsenwände zu ihren Seiten näher traten, umsomehr zischte es über ihnen, hinter ihnen, um sie her.

Den Gefährten Alonzos, denen die Stürme des Hochgebirges fremd waren, deuchte es, als ob die Welt zu Grunde ginge, und sie murmelten Gebete vor sich hin. Aber gehorsam, trotz allen Aufruhrs der Natur, schritten die angstvoll schnaubenden Tiere weiter. Jetzt nahte die gefährliche Stelle. Alonzo hielt sein Pferd an, und verzweiflungsvoll umklammerten die Männer ihre Waffen.

Aber was war der Zorn der Menschen gegen den Grimm der Naturgewalten? Als ob er Felsen entwurzeln wolle, sauste der Sturm einher.

Ein dumpfes Krachen und Poltern ließ sich hinter ihnen vernehmen, Felsstücke mußten herniedergesaust sein.

Immer rasender brauste der Orkan daher.

Stumm und dunkel lag das Wächterhaus da, vom Nordsturm umheult - mit Regenströmen übergossen - schattenhaft vermochte Alonzo es zu erkennen. Waren die Wächter aufmerksam, dann genügte ein Loslassen von Felsbrocken, die zu dem Zwecke aufgehäuft lagen, um in ihren Weg geschleudert zu werden, und dies war sichere Vernichtung; der Ausgang war dann versperrt und die Büchsen machten ihrem Leben ein rasches Ende, oder, was noch schlimmer war, lieferten sie in die Gewalt der grausamen Feinde zurück.

Einen Augenblick bebte auch der kühne Jüngling. Aber alles war still im Wächterhaus. Die Naturgewalten, die entfesselt einhertobten, bändigten die Wilden, füllten ihre Seelen mit abergläubischen Schauern, denn die Geister der Vernichtung schritten im Sturme einher. - "Vorwärts!" befahl der Jüngling.

Und eingehüllt in Nacht und Sturm, beschützt vom Grauen der Stunde, legten sie die gefährliche Strecke zurück.

Das Wächterhaus lag hinter ihnen.

Bald senkte sich der Weg und wurde breiter.

Jetzt schrie Alonzo seinen Begleitern zu, daß die größte Gefahr hinter ihnen liege.

Neue Hoffnung füllte die bebenden Herzen.

Sicher schritten die des Weges gewohnten Tiere weiter, trotz Sturm und Regen.

Um einen Felsen biegend, fühlten sie die Wucht des Orkanes weniger, auch der Regen ließ nach.