« Pour la plupart des gens, le rêve s’arrête au réveil. »

Si ce n’étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de son bureau, on pourrait dire d’Abigaël qu’elle est une femme comme les autres.

Si ce n’étaient ces moments où elle chute au pays des rêves, on pourrait jurer qu’Abigaël dit vrai.

Abigaël a beau être cette psychologue qu’on s’arrache sur les affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme une invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs fois par jour et l’emmène dans une dimension où le rêve empiète sur la réalité. Pour les distinguer l’un de l’autre, elle n’a pas trouvé mieux que la douleur.

Comment Abigaël est-elle sortie indemne de l’accident qui lui a ravi son père et sa fille ? Par quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage à peine touché par quelques bris de verre ? Quel secret cachait son père qui tenait tant, ce matin de décembre, à s’exiler pour deux jours en famille ? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de disparitions depuis quelques mois va devoir mener l’enquête la plus cruciale de sa vie.

Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur : elle-même.

FRANCK THILLIEZ

RÊVER

Cher lecteur,

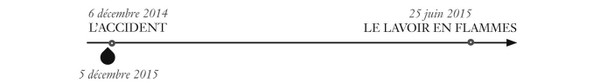

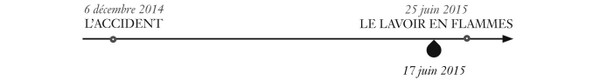

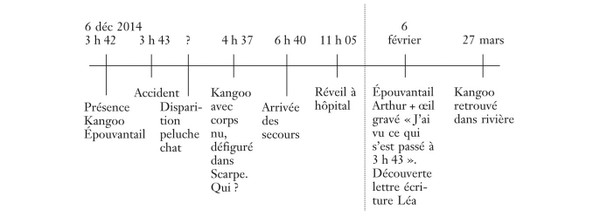

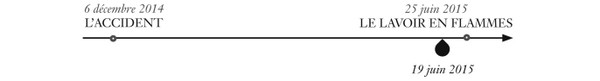

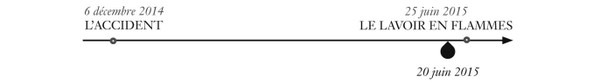

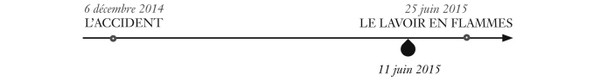

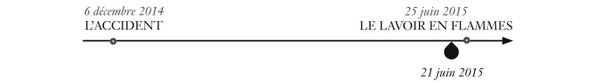

La lecture d’un thriller est un voyage qui doit vous emmener loin sur les grands territoires du suspense et de la peur. Sur ces terres que je connais bien à présent, je serai votre guide. Petit avertissement : ce voyage est temporel. L’incroyable histoire d’Abigaël Durnan oscille entre décembre 2014 et juin 2015, c’est-à-dire qu’il y aura une alternance de chapitres sur ces deux périodes. Merci de tenir compte des précieuses indications situées au début de certains chapitres, elles sont importantes pour que tout se passe dans les meilleures conditions. La petite goutte noire vous indiquera le moment où se déroule l’action.

Êtes-vous correctement équipé ? Au calme, lumières allumées, une petite musique en fond sonore, pourquoi pas ? Alors préparez-vous à plonger, comme Abigaël, dans les replis les plus sombres de l’esprit humain.

PROLOGUE

D’une main tremblante, Abigaël Durnan sortit une Marlboro de son paquet et la planta entre ses lèvres. Le déclic provoqué par le briquet Zippo monopolisa son attention. Elle ne fumait pas, mais elle avait appris à voir, écouter, sentir comme nul autre, et cette fois encore, chaque détail de son environnement revêtait son importance.

Autour d’elle, le triage-lavoir abandonné brûlait. Les flammes rouges couraient comme des dizaines de diables le long des murs crasseux. Ils croquaient les poutres usées, jonglaient avec les braises, crachaient leurs rouleaux de fumée noirâtre. Plus aucun moyen de redescendre par l’escalier en feu ni aucune autre issue. Abigaël se retrouvait piégée ici, à plus de quinze mètres de haut au milieu de nulle part, et personne n’entendrait ses cris. Bientôt, elle brûlerait vive.

Elle s’attarda sur la forme de ces langues affamées, leur couleur, cette danse courbe et esthétique qu’elles esquissaient. Elles lui paraissaient si réelles, si vivantes, et tellement difficiles à simuler. Comment son esprit pourrait-il les avoir créées avec autant de précision ? Purement impossible.

Abigaël remonta la manche de son sweat et dévoila son avant-bras droit marqué de pointes d’aiguille et, surtout, de cinq cercles bruns. Des cratères retroussés, profonds, semblables à des pustules. Chacune de ces brûlures de cigarette l’avait guidée jusqu’à l’ultime rendez-vous, aidée à tracer son chemin, indice après indice, comme les cailloux blancs du Petit Poucet. Mais, contrairement au conte de Perrault, l’histoire risquait de mal se terminer.

Les réponses se cachaient entre ces murs, quelque part. Il fallait une dernière cicatrice afin d’en finir une fois pour toutes. Les morsures du feu dans sa chair étaient fiables, tout comme les curieux tatouages nichés les uns sous les autres à l’intérieur de sa cuisse droite, auxquels elle se raccrochait chaque fois qu’elle doutait.

Qui est Josh Heyman ?

Découvrir les démons de JH

JH connaît intimement Léa et Arthur. Comment ?

Léa aurait dû être la 4

Une poutre s’effondra et provoqua le rire des diables. Le bois râlait, le bâtiment gémissait de part en part et ne tarderait pas à se recroqueviller sur elle, comme une main carbonisée. Il fallait en finir. Abigaël pompa fort sur le filtre et fit rougeoyer l’extrémité du tabac. L’approcha de son poignet et trouva une petite place, entre marques d’aiguille et brûlures précédentes.

Si la douleur était absente, alors rien de tout cela n’aurait jamais existé. Abigaël ne se serait pas levée ce matin-là en sang, avec la poitrine lacérée. Ni dans un lavoir en flammes, mais allongée sur son lit, lovée sous ses draps, plongée dans un rêve incroyablement élaboré. Côté positif des choses : elle ne flamberait pas comme une vulgaire poupée de chiffon.

Et dans le cas où la douleur se manifestait, Abigaël se tenait face à quelque chose d’impossible. Un paradoxe lié à son accident de voiture et aux sombres secrets que cachait son père.

Alors, lavoir en flammes, ou rêve d’un lavoir en flammes ?

Tandis que le feu agile s’exhibait autour d’elle, elle inspira, ferma les yeux et, comme elle l’avait déjà fait à cinq reprises ces derniers jours, écrasa le bout incandescent sur son bras.

1

10 jours plus tôt.

Journal des rêves d’Abigaël Durnan.

Rêve no 297, le 15 juin 2015

Mon père me disait toujours qu’il y a deux façons de regarder une palette de bois. La première, comme une palette de bois. La seconde, comme la résultante du génie des narcotrafiquants : ce que le cerveau perçoit comme cet objet bien identifié pour le transport se trouve être dix kilos de cocaïne auxquels de brillants chimistes ont donné l’odeur, l’apparence et le toucher d’une palette de bois. C’est ce qui rend le trafic de drogue aussi difficile à enrayer. Insufflée dans les objets qui nous entourent, tellement courants et évidents, on finit par ne plus la voir.

J’aurais pourtant aimé dire à mon père que le cerveau humain est bien plus fourbe dans le domaine des rêves que dans celui du trafic de drogue. En effet, il nous pousse à croire que le rêve est la réalité, même lorsqu’on est poursuivi par un dinosaure. Durant le sommeil, le cerveau se piège lui-même en permanence, il essaie de déjouer tous les stratagèmes du rêveur le plus cartésien. Einstein, tout comme Newton ou Descartes ont un jour cru pouvoir se jeter d’une falaise et voler. Et ils l’ont fait.

Pour la plupart des gens, le rêve s’arrête au réveil. Mais pour moi, distinguer le rêve de la réalité est devenu chaque jour plus compliqué. Car ces derniers temps, même éveillée, je dois sans cesse m’assurer que je ne rêve pas. Être bien certaine que, ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent EST la réalité.

Depuis que « ça » a empiré, j’ai toujours une aiguille sur moi. Et quand je me pose la question « Est-ce que je rêve ou pas ? », je me plante la pointe de cette aiguille dans la peau. Je ne saigne jamais dans mes rêves, c’est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a longtemps. C’est donc un peu comme une faille dans mon subconscient : si je me pique et que je saigne, c’est que je suis dans la réalité et non en train de dormir. Évidemment, je ne pense jamais à me piquer dans mes rêves et donc je ne sais pas que je rêve, c’est là toute la perversité. Ici, dans la réalité, mes bras sont criblés de petites pointes.

Mon discours ressemble à celui d’une folle, mais je ne suis pas folle, croyez-moi. Parce qu’un fou n’aurait pas conscience de tout cela.

Il est 5 h 08 du matin, le 15 juin, je viens de me piquer, et une petite pointe de sang apparaît sur mon pouce, coule, tombe sur le bureau. Je sais donc, en écrivant ces lignes, que je suis bien éveillée, parfaitement consciente de mes actes.

Je suis dans la réalité. C’est important pour la suite.

Réalité, réalité, réalité, réal…

2

Son stylo venait de la lâcher, là, subitement. Abigaël avait appris à se méfier des coïncidences : ses rêves en raffolaient. Elle regarda la petite pointe de sang sur le bureau, toucha, renifla. L’odeur cuivrée, cette texture, cette couleur… Impossible d’être encore dans un rêve.

Après ces vérifications, à la lueur de sa petite lampe, elle tira un autre stylo du tiroir et poursuivit son récit.

Venons-en au rêve que je viens de faire : je suis debout dans la chambre de ma fille Léa, à côté de son grand lit vide. Les draps sont défaits. Un ventilateur en bois tourne au-dessus de ma tête. Avec la vitesse des pales se dessine une inscription en arc de cercle : « Perlette d’Amour. » C’est le petit surnom que je donnais à Léa, et qu’elle détestait tant.

En face de moi, trois enfants se tiennent par la main au milieu de la pièce et forment une ronde en chantant « Croquemitaine ».

On me dit que ça se passe dans ma tête,

On me dit que je vais perdre la tête,

Mais moi je sais que c’est sous mon lit,

J’ai peur que ce soit ma dernière nuit…

Les trois enfants sont terrorisés, leurs voix tremblent, ils chantent et tournent très vite (pas aussi vite que le ventilateur, mais presque) pour se rassurer. Ils ne font pas attention à moi. Je reconnais Alice, Victor et Arthur, les enfants kidnappés. Arthur porte son maillot de foot de l’équipe de France, le numéro 9. D’ailleurs, cette fois encore, tous les enfants disparus portent les vêtements du jour de leur enlèvement.

Il manque une gamine — la quatrième môme kidnappée aux longs cheveux blonds, comme ma fille, dont on ne connaît toujours pas l’identité et que les équipes de gendarmerie ont prénommée Cendrillon —, et je sais où elle se cache. Je me baisse et la trouve recroquevillée sous le lit. Cette fois encore, elle n’a pas de visage. C’est comme si ses traits étaient comprimés derrière un bas opaque. Elle a un aspect effrayant.

Cendrillon serre contre sa poitrine le petit chat noir en peluche de ma fille. Ce n’est pas la première fois qu’elle vole des objets de Léa (cf. rêves nos 232, 216, 198 et 181, pour les plus récents). Elle est agressive, et comme je connais ses réactions à force d’en rêver, je préfère ne pas la provoquer. Je me relève. La ronde des enfants a disparu, mais leurs voix continuent à chanter les paroles de « Croquemitaine » :

… Toutes les nuits, je vis l’horreur

Toutes les nuits, je me réveille en sueur

Toutes les nuits m’arrachent le cœur

Toutes les nuits, je me réveille, j’ai peur…

Toujours dans le rêve, je sors de la chambre de mon ancienne maison d’Hellemmes et me retrouve alors ici, dans le salon de l’appartement lillois de mon compagnon Frédéric. Je me dirige vers la chaise sur laquelle je suis assise en ce moment même. J’extrais du tiroir le cahier sur lequel je suis en train d’écrire, je l’ouvre et je me mets à noter une succession de lettres. Je me rappelle le début de la séquence, « Puella sine ». Après, impossible de me souvenir.

Alors que j’écris (toujours dans le rêve), je sens une vibration autour de moi, je regarde le lustre qui se balance d’avant en arrière, la lampe qui s’allume et s’éteint, comme s’il y avait des micropannes de courant. Ce sont les signes que LA voiture approche, que l’accident mortel va arriver, et je panique. Dans chaque nouveau cauchemar où la berline noire avec le phare avant gauche défaillant est présente, l’expérience de mes rêves précédents se renforce un peu plus. Je sais donc que, quel que soit l’endroit où je me cache, la voiture de mon père finira toujours par me foncer dessus. Que l’accident et ma mort sont inévitables.

La plupart du temps, quand je suis en proie à une vive émotion, comme une peur intense, je tombe par terre, incapable de bouger (cataplexie). Cela m’arrive aussi dans mes rêves. Mais cette fois, je reste là, debout, et j’attends en tournant sur moi-même rapidement, au milieu de la pièce : je me dis que, d’où qu’il surgisse, mon père va me reconnaître et que, peut-être, il ne cherchera pas à me tuer. Il me racontera alors ce qui s’est réellement passé, la nuit du 6 décembre 2014, il y a environ six mois. La nuit où ma vie s’est brisée.

Mais bouger est de plus en plus difficile, je regarde au sol, mes pieds se changent en racines qui me figent. Des branches poussent de mes bras, je me transforme en arbre. Mes lèvres se fossilisent dans le tronc, me voilà incapable de crier. La berline arrive, droit devant, et fonce sur moi en accélérant. À travers le pare-brise, je vois le grand sourire de mon père.

Rêve terminé. Je me suis réveillée en sursaut, j’avais mal au cœur tant il battait fort et vite. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise dans le lit, sans bouger, pour me dire que tout ceci n’était qu’un rêve.

QUE ÇA N’ÉTAIT PAS RÉEL !

Fred était tourné dans son coin, je ne l’ai pas réveillé. Je me suis levée et suis venue à ce bureau afin de noter ce cauchemar. J’ai ouvert mon cahier jusqu’au rêve précédent, le 296, et tourné la page, m’apprêtant à y inscrire tout ceci.

J’ai bien cru faire un arrêt. Sur cette page censée être vierge était noté de ma main :

« puella sine ore vobis salutem dat »

J’ai reconnu le début de séquence (puella sine) que je venais d’écrire sur ce même cahier dans mon rêve. C’est à ce moment que je me suis piqué le doigt. Je voulais m’assurer que je ne rêvais plus. Le sang a coulé, la séquence de lettres était toujours là, face à moi, bien réelle. Je savais cela impossible, et pourtant… Est-ce que je m’étais levée pendant mon sommeil, dans une espèce d’état second, pour y inscrire ce message ? Une sorte de crise de somnambulisme ?

Cette séquence, je l’ai regardée d’un peu plus près, et j’ai ressenti comme un frisson : elle me disait quelque chose. J’ai alors compté le nombre de lettres. Il y en avait vingt-huit.

Vingt-huit… Un nombre gravé au fer rouge dans ma tête, à cause de l’affaire Freddy. Il y a environ deux mois, les gendarmes ont retrouvé l’un des quatre enfants enlevés (le seul retrouvé à ce jour). Le kidnappeur lui avait tatoué vingt-huit lettres partout sur le corps. On s’est dit que l’homme qu’on traquait voulait nous laisser un message par l’intermédiaire du môme, mais on a eu beau se creuser la tête, on n’a jamais compris la signification de ces lettres. Elles formaient sûrement un code, une phrase, mais laquelle ?

En découvrant donc cette séquence dans mon cahier ce matin, j’ai regardé les photos punaisées au tableau de liège en face de moi. Surtout celles du gamin rescapé prises par le médecin ; j’ai comparé méticuleusement chacune des vingt-huit lettres gravées sur ses bras, ses jambes, son dos, sa nuque avec celles que je venais de noter sur le cahier : elles étaient identiques. Pas dans le même ordre, certes, mais identiques.

J’ai relu la séquence inscrite sur la page de mon carnet. Des mots semblaient se détacher de l’amalgame de lettres : puella, salutem… C’était du latin, langue que j’avais étudiée à l’école.

À l’aide d’Internet, en tronçonnant la séquence au bon endroit, j’ai obtenu une phrase qui m’a retourné l’estomac lorsque je l’ai traduite. Une énigme vieille de deux mois, tatouée sur le corps d’un môme kidnappé, venait de trouver sa solution de la façon la plus étrange qui soit. Par un rêve.

Freddy, ce sinistre kidnappeur qu’on traquait depuis plus d’un an, nous laissait un message des plus curieux. Et j’ai l’impression qu’il faisait référence à la gamine de mes cauchemars.

« Puella sine ore vobis salutem dat »

« La petite fille sans visage vous salue. »

3

— Qui est Freddy ?

La psychologue Abigaël Durnan se tenait debout dans l’ancienne salle des infirmières de l’hôpital psychiatrique de Bailleul, face à une équipe de dix gendarmes tous assis autour de la table. Pour cette espèce de grand oral que chacun attendait, elle s’était habillée en conséquence : chemisier crème, tailleur gris clair, foulard assorti et une paire d’escarpins confortables à talons droits.

Les participants disposaient devant eux d’un dossier d’une quarantaine de feuilles agrafées. Par une petite fenêtre ovale, Abigaël pouvait observer sa fille assise sur un lit dans une vieille chambre, pianotant sur sa tablette numérique. Cette « caserne » temporaire n’était certainement pas le lieu le plus épanouissant qui soit pour une ado de 13 ans, mais, en raison d’une grève dans l’Éducation nationale, Abigaël lui avait promis de l’emmener à Lille après la réunion pour faire un peu de shopping. De surcroît, un incendie d’origine accidentelle avait ravagé une partie des locaux de la véritable caserne de gendarmerie — la plus grosse du nord de la France — et contraint plus d’un tiers des effectifs, soit quatre cents gendarmes, à déménager quelques mois plus tôt dans cet ancien établissement psychiatrique à l’abandon, que les hommes appelaient la « Veuve folie ».

— Je vous ai remis à chacun un bilan le plus complet possible de mes ultimes analyses. Comme vous le savez, il tient compte des derniers éléments en notre possession, s’appuie sur la relecture minutieuse des dossiers criminels, des PV d’auditions, de l’observation des photos et de tous les éléments importants qui ont trait à l’enquête Freddy. Cette nouvelle synthèse a été longue à établir, j’en suis désolée, mais l’affaire a un caractère exceptionnel et je ne voulais omettre aucun détail. Je vous fais oralement un résumé succinct de ce bilan que je vous invite, évidemment, à lire au plus vite.

La psychologue échangea un regard avec le gendarme Frédéric Mandrieux, visage de plâtre et cernes de plomb. Après ces mois difficiles et infructueux, les enquêteurs de la section de recherches affectés à l’équipe Merveille 51 avaient une vraie gueule de bois. Cet individu surnommé Freddy leur donnait du fil à retordre.

— Il est toujours bon de se remémorer les faits, poursuivit Abigaël sans baisser le ton. Nous sommes le 5 décembre 2014 et, à ce jour, trois enfants ont été enlevés. Alice, Victor et Arthur ont disparu dans cet ordre-là. Alice Musier, 14 ans, est la première victime. Issue d’une famille de classe moyenne, elle a disparu à Rethel, petite ville de la Marne à une vingtaine de kilomètres de Reims le 3 mars 2014, il y a de cela neuf mois, entre l’arrêt de bus et son domicile, distants de seulement six cents mètres…

Neuf mois… ça faisait neuf mois que cette affaire agitait la presse et secouait l’opinion publique. Mère Nature a accouché d’un monstre, pensa le capitaine de gendarmerie Patrick Lemoine, le directeur d’enquête, en triturant son alliance.

— … Un témoin affirme avoir vu l’adolescente discuter avec un homme portant casquette et combinaison grise, genre uniforme EDF, à proximité du petit parking de La Poste, qu’Alice traverse chaque fois qu’elle rentre de son école de danse. Témoignage flou à cause de l’obscurité et de la distance, mais les recoupements avec les deux kidnappings suivants indiquent clairement que Freddy est un homme blanc, taille approximative un mètre quatre-vingts, entre 30 et 50 ans. Je pencherais davantage pour la trentaine ou la quarantaine, les raisons sont clairement expliquées dans le rapport. Freddy se déguise, se grime, a parfois la barbe, les cheveux longs, et d’autres fois un bonnet, des lunettes, une écharpe, ce qui nous empêche d’avoir une description fiable. Vous trouverez d’autres détails dans le document, mais vous les connaissez déjà pour la plupart. Fait très important : on a son profil génétique, qui reste inconnu du FNAEG[1]. Par contre, pas d’empreintes digitales, il porte sans doute des gants, dispose également d’une tenue du style agent EDF, donc, et d’un K-Way de La Poste. Faute de témoignages, il nous a été impossible de cerner le type de véhicule qu’il conduisait.

Son téléphone portable vibra. Elle le sortit de sa poche, constata avec surprise que son écran indiquait « Papa », le mit en mode avion et le posa sur la table, troublée. Son père, qui vivait à plus de trois cents kilomètres de là, ne lui avait donné aucune nouvelle depuis plusieurs mois. Pour quelle raison appelait-il ? Elle resta concentrée sur son exposé.

— Ensuite… Victor Caudial, 13 ans. Fils unique d’une mère caissière et d’un père inconnu, il a été enlevé le 7 juin 2014, à Amboise, proche de Tours, soit trois mois après Alice. Un samedi soir au domicile familial. Sa mère le laisse toujours seul ce jour de la semaine pour aller au cinéma avec une copine. Pas d’effraction, mais un peu de mobilier renversé dans le salon : Freddy est entré, Victor s’est débattu en vain, mais il a blessé son agresseur. C’est là qu’on a pu récupérer l’ADN inconnu dans du sang qui n’appartenait pas à Victor. L’analyse de son profil Facebook révélera une correspondance entre le gamin et une certaine Justine Coiffard, adolescente de 13 ans fictive…

Abigaël échangea un regard avec la gendarme Gisèle Terrier, future retraitée, la seule touche féminine du groupe d’enquêteurs. Une féminité toute relative. Des airs de statue de l’île de Pâques, avec son front haut, ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Gisèle avait fait ces découvertes et creusé la piste des réseaux sociaux. Les deux femmes s’appréciaient et travaillaient souvent de concert.

— … On retrouve également notre kidnappeur caché derrière l’identité d’un prétendu Greg Pacciarelli sur le Facebook de la première victime, Alice. Par Internet, Freddy a pu collecter un tas d’éléments sur le quotidien de ces deux enfants, cerner leurs habitudes. Quand il a enlevé Victor à son domicile, il savait qu’il ne serait pas dérangé. Il savait également que, chaque lundi soir, Alice rentrait de son club de danse avec une amie, mais que les deux jeunes filles se séparaient à quelques rues seulement de leur domicile respectif, et qu’Alice passait par ce fameux parking.

Elle se dirigea vers une grande carte de France accrochée au mur et pointa avec son crayon les différents lieux. Une dizaine de paires d’yeux semblaient la dévorer. On la regardait comme si elle était une clé sur le point d’ouvrir un coffre. Elle n’était pas une clé mais plutôt un foret de perceuse. Parce que c’était ça, son talent, percer le coffre des esprits humains les plus perturbés, ceux qu’on a du mal à forcer. En l’occurrence, des criminels.

— Petite ville proche de Reims pour Alice, Amboise pour Victor, et Nantes pour Arthur, troisième et dernière victime, disparu alors qu’il se rendait à vélo à son entraînement de foot. Pas de Facebook pour lui, trop jeune, juste une tablette numérique connectée qui ne nous a révélé aucune intrusion de Freddy. Grande distance entre les villes, des familles avec des statuts sociaux et des situations différentes.

— D’après les éléments en notre possession, les enfants ne se connaissaient pas, nous avons fait le tour, répliqua Frédéric Mandrieux. Écoles, colonies de vacances, clubs divers…

Abigaël réajusta l’étole autour de son cou pour éviter de laisser à découvert la petite plaie circulaire, semblable à celle qu’aurait laissée un tube d’acier chauffé à blanc sur sa peau, et placée juste sous sa pomme d’Adam. Une sorte de troisième œil hypnotique.

— Nous l’avons surnommé Freddy, en référence au croquemitaine Freddy Krueger, personnage de fiction maléfique qui vient rendre visite aux enfants la nuit pour les terroriser. Les trois enfants ont été kidnappés une fois le soir venu. Mais surtout, ces enlèvements sont la première étape d’un processus criminel plus élaboré en rapport avec l’univers de ce célèbre croquemitaine. Dans les jours qui suivent chaque kidnapping, Freddy nous livre une macabre mise en scène dans une forêt du nord de la France.

Avec son stylo, elle pointa un à un les endroits des découvertes.

— Il fabrique une espèce d’épouvantail cloué à un arbre, en utilisant les vêtements de sa victime précédente, jusqu’aux chaussures. Ces vêtements sont lacérés de coups de griffes — comme le grand gant métallique de Freddy Krueger — et tachés du sang de leur propriétaire, d’une façon très particulière, comme si notre homme donnait un grand coup de pinceau imprégné de sang, en diagonale et dans l’air, et que les gouttes venaient frapper le vêtement.

Elle mima le geste.

— Comme ça… Contrairement aux apparences, je pense qu’il n’agit aucunement sous l’effet de la colère. Il est plutôt question de mise en scène, comme je l’ai dit. Sur les deux épouvantails retrouvés, le nombre de coups de griffes est globalement le même, le faisceau de gouttes est toujours identique. Même inclinaison, même geste. Il y a là un aspect mécanique, répétitif, dépourvu de la moindre émotion : notre homme sait se contrôler. Autre caractéristique de cet épouvantail qui nous est livré : sa tête faite avec un sac en toile est coiffée de la chevelure de l’enfant tout juste enlevé. Sur cette tête artificielle, notre kidnappeur dessine au marqueur noir un visage effrayant. Grands yeux noirs en forme d’étoile, grandes dents, nez crochu…

— Pourquoi il fait ça ? demanda Frédéric Mandrieux. Je veux dire, cet épouvantail qu’il cloue à un arbre.

— Tout d’abord, ça lui évite de livrer les cadavres et lui permet d’entretenir le doute tout en instaurant une scène cauchemardesque, semblable à une vraie scène de crime. « Les enfants que je détiens sont-ils morts ou vivants ? » Il est question de pouvoir, de domination. Mettez-vous à la place des parents, imaginez leur souffrance quand ils découvrent sur les photos les vêtements de leur enfant lacérés et maculés de leur sang. Ces familles endurent une douleur inimaginable. Alice a disparu depuis neuf mois et vous avez constaté, il y a encore peu de temps, l’état psychologique de sa mère…

Patrick Lemoine avait affronté la pauvre femme, réduite à l’ombre de son ombre. Dans les cas de disparition, les parents des victimes ne dormaient plus, dépérissaient. Certains voulaient tout donner pour connaître la vérité et étaient même prêts à être confrontés au pire, pourvu qu’ils sachent. L’espoir et le temps qui passait les consumaient à petit feu.

— Freddy s’amuse, il nargue, continua la psychologue, le doigt brandi. Jamais il ne livre la moindre information sur le fait que les enfants soient vivants ou pas. « Je suis celui qui dirige, j’ai le pouvoir de vie ou de mort sur les enfants. Comme le croquemitaine, je suis celui qui est venu les chercher à la nuit tombée, et vous n’avez rien pu faire. Vous êtes responsables et, moi, j’ai le pouvoir sur vous… » En constituant cet épouvantail, il crée un être hybride, sans identité propre, mi-monstre, mi-humain, personnage de cauchemar androgyne, qui pourrait témoigner d’une orientation sexuelle comme l’homosexualité ou la bisexualité…

Le silence régnait au sein de la Veuve folie. Abigaël ne put réprimer un bâillement. Avant de poursuivre, elle but une gorgée d’eau pour cacher un soudain malaise, mais les échanges de regards entre gendarmes en disaient long. Pour avoir souvent travaillé avec elle, ils savaient que le sommeil allait très vite l’emmener sur ses rivages sombres. Abigaël était sûre qu’ils prenaient déjà les paris dans leurs têtes : Quand s’endormirait-elle ? Dans trente secondes ? Deux, cinq minutes ?

Elle maintint la barre, l’attention ne devait surtout pas se relâcher :

— Les témoignages concernant notre homme divergent parfois : Freddy se déguise, sûrement pour passer inaperçu, mais peut-être aussi parce qu’il se sent mal dans sa peau. Il n’assume pas son statut, le refoule, il se considère sans doute comme un inadapté. Cette colère sur le visage fabriqué pourrait être le reflet de ce qu’a été sa propre enfance. Lui aussi a été le fils d’un père, d’une mère, mais peut-être n’a-t-il pas eu de famille au sens affectif du terme, contrairement à ses victimes. En tout cas, je pense qu’il a subi un traumatisme grave dans sa prime jeunesse. Un isolement, une maltraitance… Pensez au sang et aux coups de griffes. Cet épouvantail, c’est une partie intime de sa personnalité qu’il nous livre, une facette de son visage… Pour ces multiples raisons, je pense qu’il agit seul. Sa quête est trop personnelle, elle ne concerne personne d’autre que lui. Elle le touche au plus profond de sa construction d’être humain.

Nouveau bâillement, zygomatiques en folie. Abigaël sentit cette fois un intense engourdissement jusqu’à l’extrémité de ses doigts. Il fallait que le couperet tombe maintenant, au beau milieu de la réunion.

— Désolée, mais je vais devoir baisser le rideau quelques instants.

Elle vit un gendarme scruter discrètement l’heure et sourire. Celui-là avait dû gagner son pari.

— Ça tombe bien, fit Lemoine en se levant. On va faire une pause et fumer une cigarette ou deux en attendant.

Abigaël bouillait de colère, mais ne le montra pas. Petite croix sur ses notes, remerciements sobres et excuses auprès de ce concentré de testostérone. En sortant rapidement de la pièce, elle en voulut à son corps déréglé, à sa fichue maladie du sommeil. Pourquoi en plein milieu de son exposé ? Pourquoi pendant le moment le plus important de ses dernières semaines de travail ?

Elle alla vite s’isoler dans une chambre, ferma la porte, s’allongea sur un vieux matelas, le visage tourné vers le plafond, les mains croisées sur la poitrine, tel un cadavre dans son cercueil. La Veuve folie lui offrait le gîte. Elle relativisa : au moins, elle était dans un lit et non pas au milieu d’une grande surface ou cachée dans les toilettes de son cabinet de consultation, tandis qu’un patient l’attendait dans un fauteuil.

Elle fermait à peine les yeux qu’une grande cape noire vint la recouvrir. Toujours le même tissu opaque lui écrasant le visage, cette même sensation d’étouffer une fraction de seconde, avant que son diaphragme se relâche et que sa respiration, quasi instantanément, passe en mode automatique.

Un claquement de doigts plus tard, elle dormait profondément, plongée en plein sommeil paradoxal : celui des rêves et des cauchemars.

4

Retour dans le groupe douze minutes plus tard, batteries rechargées, col de chemisier ajusté. Les gendarmes étaient au courant de sa narcolepsie. Ils savaient que, parfois, Abigaël avait besoin de s’isoler pour se reposer et étaient toujours impressionnés par la vitesse à laquelle le sommeil l’ensevelissait. C’était comme débrancher la prise d’un aspirateur en marche.

Ils n’ignoraient pas non plus que sa maladie et le traitement médicamenteux pour en atténuer les effets laminaient ses souvenirs les plus anciens — ceux de son enfance, pour le moment —, mais n’altéraient nullement ses capacités de jugement et de logique. En trois ans, Abigaël les avait aidés à résoudre six affaires de disparitions et de meurtres. Certains esprits moqueurs disaient que le sommeil lui portait conseil, or elle excellait surtout dans son job et ne lâchait rien. On la surnommait Tsé-Tsé au sein de la section de recherches.

Un coup d’œil à ses notes, repérage de la petite croix, rappel des dernières phrases.

— Bon… Je n’ai malheureusement pas eu la vision du visage de Freddy, il faudra encore quelques siestes.

Rires. Les discussions cessèrent, et elle capta de nouveau toute l’attention des enquêteurs.

— Revenons-en aux choses sérieuses. Nous parlions donc de cet épouvantail. Il est aussi une projection de l’enfant kidnappé. C’est à cet assemblage de paille et d’habits que notre homme s’en prend, c’est lui qu’il lacère, qu’il imprègne de sang. À travers lui, il nous montre sa colère et sa détermination. Il nous provoque, nous défie, il veut nous faire peur. C’est pour cette raison que je pense que les enfants sont encore vivants. Mais je vous demande, évidemment, de prendre cette information avec toutes les précautions qu’il faut.

— Les trois enfants, tu dis ? répliqua Lemoine. Même la première disparue, Alice ?

— Probablement… Il nous aurait sans doute livré les corps, sinon. Pourquoi aurait-il pris la peine de les cacher et de nous exposer ce simulacre ?

C’était sans doute une bonne nouvelle mais qui ne faisait que renforcer le sentiment d’impuissance des équipes.

— Ce n’est pas un délinquant ordinaire, il n’est pas dans le fichier ADN et n’a sans doute, de ce fait, jamais été confronté à la justice, même pour de petits délits, et c’est ce qui le rend aussi insaisissable. Il est comme vous et moi. Tant qu’il n’aura pas rempli la première partie de sa mission, qu’il ne sera pas arrivé au compte de quatre, comme il nous l’a signalé dans une lettre, il maintiendra ces enfants en vie. Il veut les quatre avant de passer à l’étape suivante. Si on tient pour vrai le contenu de la missive qu’il nous a adressée, il lui en reste un à kidnapper.

Patrick Lemoine se leva et se dirigea vers la cafetière. Il remplit des gobelets.

— Vivants, putain !

— À prendre avec des pincettes, je vous le répète. Mais je préfère que vous connaissiez le fond de ma pensée.

Patrick était un vieux de la vieille, mais il n’arrivait pas à imaginer une chose pareille. S’en prendre à des enfants revenait à violer toutes les règles qui faisaient de nous des êtres humains. Quel sort ce prédateur réservait-il aux petites victimes ? Il distribua un café à chacun. Les nombreux mégots écrasés dans une assiette en carton ressemblaient à des mouches mortes. Tout était mort ici : ces murs, ces chambres, ces couloirs… La Veuve folie pourrissait de l’intérieur.

— Qu’est-ce qu’on fait avec les parents ? demanda Frédéric Mandrieux. On leur annonce qu’il y a une possibilité que…

— Non, coupa Patrick Lemoine. Ce nouveau profil doit rester strictement confidentiel, et rien n’est sûr. Je ne veux surtout pas leur donner de faux espoirs. Il n’y aurait rien de pire… Non, rien de pire.

Il se leva, s’approcha de la carte, lui aussi. Observa les lieux qu’il connaissait par cœur.

— On arrive aux alentours de quatre-vingt-dix jours depuis l’enlèvement du dernier gamin, Arthur. Il est fort probable qu’on trouve un nouvel épouvantail bientôt, cette semaine ou la suivante. Et qu’on soit face à une ultime disparition. Ça fera quatre. Quatre mômes volatilisés dans la nature. Contrat rempli par Freddy. Et ensuite, qu’est-ce qui va se passer ? C’est quoi, sa prochaine étape ?

Les enquêteurs avaient tendance à oublier qu’elle n’était ni magicienne ni voyante et que, en dehors des affaires criminelles, elle recevait des patients dans son cabinet comme n’importe quel autre psychologue. Son terrain, c’était avant tout des connaissances en psychiatrie criminelle, en médecine légale, en police judiciaire. Du sang, des tripes. Du concret, comme eux.

— Malheureusement, je n’en sais rien. J’ignore la place des enfants dans son plan et la raison pour laquelle il a besoin d’eux, tout comme ce qu’il leur fera par la suite.

Il y eut un silence d’outre-tombe. Ils blablataient dans cette pièce alors que des enfants vivaient l’enfer. Parfois, Abigaël imaginait des mômes recroquevillés dans des cages, nus et suspendus à trois mètres de hauteur. D’autres fois, elle les voyait couchés à même le sol, la peau noire, tremblants, alignés comme des sardines.

— Il y a un contraste géographique flagrant entre les lieux des enlèvements et les endroits où l’on retrouve les mises en scène. Freddy va chercher ces enfants-là en particulier, il les sélectionne, connaît leurs habitudes mais pas trop, sinon il aurait pris beaucoup moins de risques pour Alice. Il frappe presque par opportunité au moment du rapt, mais pas pour autant dans la précipitation. Il connaît un minimum de choses sur eux grâce aux réseaux sociaux, sans les connaître par cœur. Ça signifie qu’il ne vit pas dans la proximité de ces enfants. Il habite ici, au nord de Paris, là où il place ses épouvantails après chaque rapt. Pourquoi va-t-il chercher ces enfants si loin ? Pourquoi cette sélection précisément ? Les a-t-il croisés à un moment donné de sa vie ? Freddy a-t-il été un itinérant qui a traversé chacune de ces villes, rencontré ces enfants et qui a fini par s’établir dans le Nord ?

— Genre forain, tu veux dire ? hasarda Frédéric.

— Pas nécessairement, il peut très bien être instituteur, contremaître, médecin, commercial et avoir la bougeotte. En tout cas, aujourd’hui, il a une situation stable, n’est pas marginal. Avant chaque rapt, il dort peut-être à l’hôtel quelques jours, mange et dîne au restaurant proche des lieux des enlèvements. Ou alors, il a un véhicule adapté, camping-car, camionnette aménagée dans laquelle il mange des sandwiches…

— Faut qu’on continue à creuser par là, signifia Lemoine à ses collègues.

Abigaël approuva. Mener une enquête était un éternel recommencement, une plongée sans cesse renouvelée au cœur d’une fractale : plus on descendait dans le détail, plus ce détail s’enrichissait de nouvelles pistes à explorer, jusqu’à tomber sur un autre détail, et ainsi de suite. Et les assassins les plus retors se repliaient au fond de la fractale, attendant qu’on vienne les en déloger.

— La régularité de ces enlèvements — tous les quatre-vingt-dix jours environ — résulte peut-être d’une contrainte liée au travail. Elle pourrait par exemple correspondre à des périodes pendant lesquelles il se rend disponible pour commettre ses méfaits.

— Des congés…

— Peut-être, mais des congés en dehors des périodes scolaires, vu les dates des enlèvements. Ce qui me laisse penser encore une fois qu’il est célibataire, sans contrainte familiale. Il peut sortir le jour comme la nuit sans attirer l’attention. Il est très ordonné, obsessionnel. Les épouvantails sont réalisés avec minutie, les cheveux des victimes coupés à la tondeuse, collés avec précision, mais il laisse quelques cheveux avec les bulbes pour qu’on puisse faire des analyses ADN. Il connaît notre métier, et il aime prendre son temps dans la préparation de ce rituel. Il doit exercer une profession qui demande du contrôle, de la maîtrise, une profession où les émotions n’ont pas leur place. J’en ai établi une liste non exhaustive dans le rapport. D’ordinaire, il y a une montée en puissance dans les pulsions de ces individus, une accélération de leur passage à l’acte qui leur fait commettre des erreurs. Pas ici. Il est réglé comme une horloge suisse et suit des rails sans les quitter. L’intervalle entre les kidnappings lui permet de ne pas être repéré, de laisser « la tension » et « l’attention » retomber. C’est ce qui le rend aussi redoutable. Soyez certains que son véhicule est entretenu avec soin, que l’endroit où ces enfants sont enfermés est parfaitement sécurisé, insonorisé. Il habite la campagne plutôt que la ville.

— Pourquoi ?

— Parce que aujourd’hui, on vit dans un monde où tout est filmé et se voit. Combien recevez-vous d’appels par jour, de gens qui sont persuadés que leur propre voisin est Freddy ? Quelqu’un qui vit seul et décharge trop de nourriture de son coffre est suspect aux yeux des voisins, comme l’est un individu qui sort la nuit. J’habite une maison à la périphérie d’une petite ville et, l’autre jour, un voisin est venu frapper parce que mes volets étaient encore fermés à 10 heures alors que, d’ordinaire, je les ouvre systématiquement aux alentours de 6 heures. Il voulait s’assurer que tout allait bien et que… je ne m’étais pas endormie pour toujours. Plaisanterie mise à part, ce que je veux dire, c’est que, vu l’envergure de notre affaire et le nombre d’enfants retenus, Freddy aurait été filmé, dénoncé, tout ce que vous voulez. Il ne serait pas en train d’agir librement après si longtemps.

Abigaël jeta un regard à ses notes et revint vers son auditoire.

— Dernier point important. Vous avez reçu cette missive juste après le premier rapt : « Il y en aura trois autres. Pas un de plus, pas un de moins. » On a formellement identifié l’écriture d’Alice. Freddy l’a fait écrire pour qu’on le prenne très au sérieux, pour nous montrer qu’il est maître du destin de la gamine. Il veut qu’on s’intéresse à lui, qu’on le traque.

— Il veut l’artillerie lourde, lâcha Frédéric Mandrieux.

— Et il l’a. Mais pour le moment, il est plus malin que nous tous réunis.

Ils échangèrent encore une bonne heure sur d’autres points de l’enquête, auxquels Abigaël apporta un éclaircissement nouveau. Elle parlait de Freddy comme d’un membre de sa famille. Elle avait besoin de cette proximité pour traquer sa bête noire, l’objet de ses cauchemars, celui entré dans sa maison — son esprit — et qui dormait à ses côtés chaque fois qu’elle se couchait seule dans son lit. Paradoxalement, il était aussi le quidam qu’on pouvait croiser à la boulangerie ou dans une grande surface. Une silhouette sans visage. Un membre de la famille anonyme. La famille Merveille 51.

C’était Abigaël qui avait suggéré ce nom d’équipe, Merveille 51. Merveille, parce que la première enfant disparue s’appelait Alice, 14 ans, blonde aux yeux bleus, très mignonne, et qu’elle ressemblait à l’Alice de Lewis Carroll. 51, parce que la gamine avait été portée disparue dans la Marne, à quelques kilomètres de Reims. Le nom de l’équipe — également le nom officieux de l’affaire — devait suggérer quelque chose d’affectif dans la tête des enquêteurs, contrairement à Freddy. Une façon de penser à Alice en permanence et d’avoir de l’attachement pour elle. De la considérer comme leur propre enfant.

La psychologue salua les gendarmes et regarda sa montre : avec Léa, elles allaient pouvoir attraper le bus de 12 h 22 en direction de Lille-Centre pour aller déjeuner et faire les magasins. Tout en écoutant le message de son père sur son répondeur, elle rejoignit sa fille qui s’impatientait franchement. Elle raccrocha, contrariée. Elle n’avait rien dit à Léa mais avait prévu un tas d’activités pour le week-end : cinéma, cacahuètes grillées sur la Grand-Place, tour de grande roue, musée d’histoire naturelle… À cause de ce coup de fil, rien ne s’annonçait comme prévu.

— Désolée pour le shopping, mais c’est râpé, ma Perlette d’Amour.

— Tu déconnes, m’man ?

— Ton grand-père est parti en début de matinée d’Étretat, il va arriver pour 15 heures. Il veut nous emmener ce week-end dans un Center Parcs. Qu’est-ce que t’en penses ?

Léa afficha un grand sourire, dévoilant le discret fil de fer qui guidait la croissance de ses dents.

— Un Center Parcs ? C’est génial, ça.

— Oui, c’est génial. Le Père Noël est de retour…

5

C’étaient d’étranges photos signées Abigaël Durnan qu’on remarquait en premier lorsqu’on pénétrait dans son bureau, une petite pièce mansardée adjacente à sa chambre à coucher. Chacune d’entre elles résultait de dizaines d’heures de travail, à traiter numériquement des photos issues de banques de données, faire des montages, imprimer, découper, coller. Elles étaient encadrées et alignées à mi-hauteur sur les murs. Des fresques démentes, cauchemardesques. Une femme sans bras au visage de chien, aux jambes brisées façon puzzle, qui brûlait dans l’orage comme un oiseau de feu. Des jumeaux albinos, figures nacrées et cheveux blancs plaqués, leurs corps d’anges lardés de cicatrices, de clous, de lames de rasoir, flottant juste au-dessus de la surface d’une eau noire comme de l’huile de vidange. Un peu plus vers le fond, l’ombre gargantuesque d’un bâtiment fouetté par la pluie, sans doute un manoir ou un vieil hôpital psychiatrique, traversé de centaines d’épées géantes et d’éclairs.

L’eau, le feu, les cassures, les cicatrices, chaque fois. Mort et vie s’épousant dans un baiser fougueux. Avec les jeux d’éclairage et d’ombres, ces œuvres démentes glaçaient le sang et semblaient avoir été créées par un psychotique. Or elles sortaient juste du cerveau d’une femme de 33 ans, diplômée en criminologie et en psychologie, titulaire du certificat d’études pénales, experte auprès des tribunaux de Lille et Douai. Phobique de l’eau — mer et piscine — et narcoleptique.

Au fond de l’antre, punaisées sur un tableau rectangulaire situé au-dessus d’une table en teck plaquée contre un mur, des photos d’enfants. Et il ne s’agissait pas de montages, cette fois. Un patchwork de sourires francs, de frêles silhouettes, de postures juvéniles. Ici, une gamine — Alice — assise au pied du phare de Ploumanach, dents blanches et innocence sous le soleil. Là, un garçon — Arthur — en tenue de footballeur, un ballon signé Zidane sous le bras. Des tranches de vie et des moments d’intimité qui, dans un monde normal, n’auraient jamais dû sortir du cercle familial. Mais en ce mois de décembre 2014, on ne vivait plus dans un monde normal depuis bien longtemps, et Abigaël le savait mieux que quiconque. Ce bureau, ces visages, ces livres sur les pires criminels de la planète, ces armoires fermées à clé, débordantes d’affaires toutes plus sordides les unes que les autres en étaient les témoins criants.

— Il est 3 heures du mat, Abi, c’est l’heure. Léa nous attend.

Abigaël était assise face aux visages d’enfants qu’elle connaissait par cœur — Arthur, avec sa petite mèche blonde et son nez retroussé, Victor, avec ses taches de rousseur semées sur ses pommettes hautes et son front, Alice, la belle Alice, d’une beauté d’héroïne de conte… — , quand la voix de son père résonna aussi fort que celle sortie d’un mégaphone. La preuve qu’elle somnolait, à la frontière entre le rêve et l’éveil. Roulement de nuque. Yves se tenait sur le seuil du sanctuaire, s’interdisant d’y pénétrer. Il fixait les photos surréalistes que sa fille fabriquait avec patience — et non sans talent — depuis quelques années, retranscrivant les scènes effroyables de ses cauchemars.

— Prends ta valise, fit-il en se frottant les épaules comme pour se réchauffer. On se met en route. Le chalet est réservé au Center Parcs pour 9 heures.

En deux ans seulement, Abigaël avait vu son père décrépir. Dix kilos en moins, les joues creusées, le crâne chauve, loin de cette brosse militaire portée durant ses années de service au sein des douanes françaises. À 56 ans, il en paraissait aisément dix de plus.

— Je ne sais pas si c’est une bonne idée, papa. Tu débarques hier avec, bille en tête, l’idée d’aller dans ce Center Parcs je ne sais où. Je travaille sur une grosse affaire et…

— Une grosse affaire que les gendarmes traînent depuis des années, si j’ai bien compris.

— Pas des années, papa. Neuf mois. Exactement neuf mois depuis le premier rapt, celui de la petite Alice. C’est elle, là, sur la photo.

Yves fixa le portrait de la gamine et détourna les yeux.

— Je te demande juste un week-end. Deux petits jours. Lundi matin, tu seras au travail et, moi, je serai reparti. Tu peux bien m’accorder ça, non ? Un peu de temps avec ma fille et ma petite-fille, loin de… de tous ces visages. Bon sang, Abi, comment tu peux travailler dans un endroit pareil ?

— Le lieu où je bosse n’est pas le sujet. Le sujet, c’est : tu débarques, tu nous offres un week-end et, après, on ne te revoit plus pendant des mois. Quand t’étais douanier, c’était pareil. Tu disparaissais, comme ça, sans jamais rien expliquer.

— J’étais en opération et…

— … et nous, on t’attendait avec maman. Mais maintenant, tu n’es plus en opération. Et visiblement, les vieilles habitudes ont la vie dure.

Décelant de la peine sur le visage de son père, elle modéra ses propos : mieux valait ne pas le contrarier avant la route.

— Très bien, on va au Center Parcs. Léa est contente que tu sois venu et, même si je ne le montre pas, moi aussi.

Elle se dirigea vers sa chambre et fit sa valise. Contrairement à son bureau, la pièce ressemblait à un intérieur de congélateur. Murs et plafond blancs, lit monoplace au centre, ampoule nue, pas de décoration. Abigaël ne voulait prendre aucun plaisir à être ici. Cet endroit n’était pas celui où elle dormait, mais celui où elle cédait la place à sa narcolepsie.

Dans ses bagages, elle rangea, au-dessus d’un roman policier et à côté de ses médicaments, un cahier et un stylo.

— On avait dit pas de boulot.

— Ce n’est pas du boulot, c’est un journal. Un cahier de souvenirs et de rêves, plus précisément. Une idée de ma neurologue.

— Tu transposes déjà tes cauchemars en photos. Pourquoi les écrire, maintenant ?

— Je t’expliquerai…

Yves poussa un soupir.

— Ta narcolepsie ? Le traitement est pourtant efficace, non ?

— Il l’a été pendant dix ans. J’ai encore deux ou trois envies de dormir journalières, je n’ai plus que quelques cataplexies occasionnelles mais… depuis quelque temps, il y a certains phénomènes nouveaux assez inquiétants. Il va sûrement falloir adapter la posologie de mes médicaments.

Les cataplexies étaient l’un des principaux symptômes de la narcolepsie. Très différentes des envies de dormir, elles se manifestaient par des pertes instantanées du tonus musculaire à n’importe quel moment de la journée et sans altération de la conscience. Abigaël pouvait être au cœur d’une discussion et, la seconde d’après, se retrouver au sol, incapable de bouger pendant plusieurs minutes, bien qu’elle fût éveillée et consciente. Il suffisait qu’elle ressente une émotion très vive — joie, tristesse — pour que cela ait des chances de se produire, sans être pour autant systématique. De ce fait, elle évitait de conduire — surtout lorsque Léa l’accompagnait — et se déplaçait en transports en commun, principalement en bus et en taxi.

À cause de ces cataplexies, son enfance avait été un enfer. À 13 ans, elle avait coulé comme une brique au fond de la mer. Arrêt du cœur, son petit corps qui s’arc-boute sous les électrochocs, réanimation aux portes de la mort. À 15 ans, suite à une chute de vélo, elle s’était planté le tube d’acier du guidon dans la gorge et avait été à deux doigts de se déchirer le larynx. À 19, explosion du genou. Os irrécupérable. Chutes, accidents, blessures. Son corps relatait l’histoire de sa maladie, à grand renfort de cicatrices, de fractures, de plaques métalliques. Durant ses années d’école, elle avait traîné tous les surnoms : Trakéo, Machine, Frankenstein, Miss Puzzle.

Heureusement, avec son traitement et l’évolution des recherches sur la narcolepsie, les cataplexies s’étaient raréfiées, les chutes avaient presque cessé, Abigaël avait pu mener une existence quasi normale à partir de 19 ans, faire ses études à Lille et obtenir ses diplômes tout en élevant seule sa fille. Léa était née de l’aventure d’un soir avec un autre étudiant qui n’avait pas souhaité reconnaître l’enfant. Abigaël aimait sa fille. Léa… Son défi, son médicament, le fruit de son combat, de sa colère. Un doigt d’honneur à la narcolepsie.

Père et fille rejoignirent Léa dans la cuisine où elle buvait un verre de lait. Ils chargèrent les valises dans le coffre de la berline noire, transis par un froid à couper les jambes. Au dernier moment, Léa courut jusqu’à la maison et ressortit avec une peluche de chat noir abîmée. Un doudou offert par sa mère à sa naissance, qu’elle ne quittait jamais même si, au seuil de l’adolescence, elle en avait presque honte. Dans ces moments-là, Abigaël se rassurait : sa fille — sa grande Léa qui voulait grandir trop vite — restait une enfant.

Léa ouvrit le verrou de sa valise rose aux motifs à fleurs, y glissa la peluche et la referma. Puis elle enfonça la clé dans sa poche.

— Ah, les préados et leur culte du secret, fit Abigaël avec un sourire. On ne va rien te voler, tu sais ?

Léa lui adressa une petite grimace pour la narguer et s’engouffra dans la voiture. Abigaël espérait que ce week-end les rapprocherait, toutes les deux. Ce salopard de Freddy était pire qu’un amant. Elle s’installa à côté de son père qui avait déjà mis le contact.

— Ton phare avant gauche ne fonctionne pas.

— Tu vas dire à tes collègues gendarmes de m’arrêter pour ça ?

Yves essayait de plaisanter, mais l’humour d’un douanier se résumait à des blagues qui ne faisaient rire que d’autres douaniers. Abigaël se tourna vers sa fille.

— Mets ta ceinture, Perlette d’Amour chérie.

Léa cala un oreiller entre sa tête et la portière en grimaçant.

— C’est quoi ça, « Perlette d’Amour » ?

— C’est notre petit truc rien qu’à nous… Elle a horreur que je l’appelle comme ça et elle est susceptible en ce moment. Ça sent l’ado amoureuse…

Yves se retourna.

— C’est vrai, ça ?

— N’importe quoi, grogna Léa. Elle délire, comme d’hab.

Yves mit le chauffage à fond. Il démarra. En route, il ouvrit une Thermos de café brûlant et en versa dans un gobelet en plastique, qu’il tendit à sa fille.

— Tiens, bois une goutte, ça te réchauffera. Il fait un de ces froids…

Abigaël prit le gobelet et jeta un coup d’œil en direction de son père.

— Qu’est-ce qui se passe, papa ? T’as changé, c’est dingue. T’as perdu du poids, t’as l’air fatigué.

— Ça va.

— Pourquoi t’as démissionné ?

— Et toi, pourquoi tu me parles de ça maintenant ?

— Parce que je n’ai jamais pu avant.

— J’avais 54 ans. J’en avais marre des douanes, des missions, des planques. Combattre le trafic de drogue, c’est vider l’océan avec une petite cuillère. Et un jour, ça te… (Il ravala sa rancœur.) Enfin bref, à cause de ce fichu métier, je ne t’ai pas vue grandir, et aujourd’hui… c’est impossible de percer la coquille qui t’entoure. Je n’arrive plus à me rapprocher de toi.

Abigaël remarqua le léger tremblement de ses mains sur le volant.

— Je suis bien dans ma petite maison de pêcheur. C’est pas loin de la mer, je me repose, je vivote. Ça me va, tu sais.

— Et tu lâches à quelques années seulement de la retraite ?

— On verra bien si tu seras encore psy quand t’auras mon âge. En tout cas, j’espère que tu comprendras avant moi qu’il y a d’autres choses à faire dans la vie qu’écouter les plaintes des gens et se battre contre des moulins à vent. Que tu sois là ou pas, les crimes, les trafics existeront toujours.

— Mais au moins, j’aurai apporté ma petite pierre à l’édifice. J’aurai été utile et peut-être que j’aurai sauvé quelques vies.

Les yeux d’Yves s’évadèrent vers le rétroviseur en direction de sa petite-fille.

— Elle te ressemble tellement. C’est toi que j’ai l’impression de voir quand tu étais jeune. Même physique, même caractère.

Abigaël eut un regard triste. Son père le remarqua.

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— Depuis quelques mois, j’ai fait un tas de tests, d’examens. Je ne voulais pas t’en parler sans être certaine mais… il se passe quelque chose de grave…

— Explique.

— Au fil du temps, certains de mes souvenirs les plus anciens s’effacent par blocs plus ou moins importants. Il y a un tas de trous dans mes souvenirs d’enfance. Je me vois encore bien à mes 13, 14 ans. Mais avant, tout est flou.

— Mon Dieu…

— Ma neurologue pense que c’est peut-être le Propydol qui cause ces dégâts sur le long terme, mais elle n’en a aucune certitude, il n’y a jamais eu d’autre cas avéré. Comme si chaque goutte de ce médoc détruisait une infime partie de ma cervelle, s’attaquait aux neurones comme de l’acide et déconnectait définitivement les souvenirs. On cherche des solutions. Mais pour l’instant, j’ai besoin de ce médicament, sinon, je fais dix cataplexies par jour et je ne peux plus vivre. C’est l’une des raisons pour lesquelles je note mes souvenirs et mes rêves. Ça me permet de tenir un cahier de ma vie. De mettre sur papier les jours qui s’écoulent. Pour plus tard au cas où ça empirerait, tu comprends ?

Son père eut à son tour le regard triste. Il préférait intérioriser, absorber et éviter les mots. De ce fait, elle aussi se tut et observa la route, avec une telle peur de l’avenir, de cette maladie imprévisible nichée au fond de son cerveau. Que sommes-nous, sans mémoire, sans souvenirs, sans le rappel de ces visages, de ces voix qui ont accompagné nos existences ? Juste un point sur la courbe du temps ? Une fleur qui a éclos, mais sans parfum ni couleur ? À 50 ans, ne saurait-elle plus qui elle était avant ? Aurait-elle oublié toute la jeunesse de Léa ? La grossesse, la naissance, les premiers anniversaires ? Elle fixa la lumière des phares, se comparant à cette route éclairée sur trente mètres. Un bloc d’asphalte sombre, dont la trace s’effaçait dans l’obscurité au fur et à mesure que la voiture avançait.

Son père releva ses manches pour conduire — malgré tout, Abigaël se rappelait qu’il avait toujours fait ça, hiver comme été, et elle remarqua les nombreuses traces de piqûres sur ses avant-bras. Ça ne collait pas à son physique de guerrier. Elle préféra ne rien dire mais se promit de mettre les choses au clair un peu plus tard, persuadée que ce week-end était un prétexte et qu’il avait, lui aussi, quelque chose de grave à leur annoncer.

6

Aux alentours de 3 h 25, ils quittèrent la petite ville d’Hellemmes, département du Nord. Des cristaux de glace s’accrochaient aux cyprès et scintillaient sur la route. Direction l’est. Le Center Parcs se situait à Hattigny, à plus de quatre cent cinquante kilomètres de là. Cette nuit, Abigaël voulait rester éveillée le plus longtemps possible et n’avait pas pris sa solution buvable de Propydol. Ce médicament à la prescription très encadrée était de l’oxybate de sodium, un narcotique qu’on pouvait assimiler à du GHB, une drogue bien connue des milieux de la nuit, associée au viol. À chaque prise, Abigaël diluait cinq gouttes dans un verre d’eau, pas une de plus, pas une de moins. Le Propydol la plongeait dans les limbes environ un quart d’heure après absorption, et ce sur une durée de quatre à cinq heures. À raison de deux prises égales par nuit, elle dormait d’un sommeil réparateur et, surtout, ne subissait plus que des cataplexies occasionnelles, tout au plus une ou deux par semaine. Restaient ces besoins de microsiestes irrépressibles, mais qu’elle avait appris à gérer.

Un peu plus tard, elle sentit des changements de rythme dans le régime moteur. Ils n’étaient déjà plus sur l’autoroute. Yves plissait les yeux pour essayer d’y voir quelque chose. Après cette journée humide, des nappes de brume s’enchaînaient mais, à cet endroit, il n’y avait pas de verglas.

— Je cherche de l’essence. On a fait à peine vingt bornes, mais j’ai préféré sortir parce que, sur l’autoroute, la prochaine station est à quarante kilomètres.

Abigaël jeta un œil au voyant d’essence allumé.

— Quoi ? On n’a fait que vingt bornes ?

— Il y a un bled à six ou sept kilomètres, on trouvera bien une pompe ouverte. Fichu brouillard. Je déteste le Nord rien que pour ça.

Il faisait une chaleur de four désormais dans la voiture. Abigaël se recroquevilla plus encore. Elle avait ôté ses vieilles Dr. Martens et regroupé ses jambes sur le siège et, malgré la ceinture qui lui barrait le torse, elle se sentait bien, comme enveloppée dans une doudoune. Le sommeil pesait sur ses épaules.

Son père arrivait à un embranchement en Y, face à un panneau triangulaire jaune « TRAVAUX ROUTE BLOQUÉE ». Une petite lumière d’avertissement orange clignotait et proposait un itinéraire de déviation. Abigaël n’avait à présent plus la force de parler, écrasée par l’envie de dormir.

— La ville est annoncée à quatre kilomètres, fit Yves. Si on prend le détour, je ne sais pas où ça va nous mener.

— Tu n’as pas de GPS ?

— Non, je déteste ces engins. Tant pis. Les ouvriers ne bossent pas la nuit, je présume.

Son père contourna le panneau posé au milieu de la chaussée et s’engagea sur la route déserte et interdite à la circulation. Ses paupières papillotèrent et s’ouvrirent en grand lorsqu’elle aperçut soudain une forme dans l’éclat des phares. Il s’agissait d’une silhouette recourbée, de taille humaine, les oreilles en pointe. Entourée de brume.

— Freine !

Yves donna un brusque coup de freins. Puis il se pencha vers sa fille.

— Qu’est-ce qui se passe ?

Abigaël sortit en chaussettes et regarda derrière elle, fouettée par des échardes de glace. Une borne kilométrique blanche et rouge sourdait de l’herbe sur le bas-côté, telle une tombe celtique. Elle indiquait « KM 12 ». Aucune trace de la silhouette. Les arbres dépouillés, le macadam fendillé, un silence de mort. Elle fit le tour de la voiture sans noter le moindre choc ni la moindre tache de sang. Yves était sorti, lui aussi.

— Abi ? Tu m’expliques ?

— Tu n’as rien vu ? Une présence ?

— Non.

Abigaël remonta dans la voiture et poussa un profond soupir lorsque son père se rassit à ses côtés.

— Tu peux te remettre en route.

Le véhicule toussa et démarra. Abigaël se retourna pour s’assurer que sa fille allait bien et fut surprise de voir que Léa dormait à poings fermés. Elle enclencha sa ceinture de sécurité, entendit le déclic caractéristique, encore toute retournée par cette brusque interruption de leur voyage.

— J’ai vu une espèce d’animal étrange, comme… un renard qui se tenait debout. C’est ce qu’on appelle une hallucination hypnagogique. Une incursion d’image de rêve dans la réalité, si tu veux.

— Les fameux phénomènes nouveaux, c’est ça ? En plus de ta mémoire qui flanche ? Mince, tu traînes ta narcolepsie depuis tes 8 ans. Pourquoi tu développes ce truc vingt-cinq ans plus tard ?

— On n’en sait rien, ma neurologue n’a pas d’explication. Le phénomène des images hypnagogiques m’arrive heureusement assez rarement. Quand je suis fatiguée et dans la phase d’endormissement, des personnages surgissent devant moi. J’étais en taxi, l’autre fois, et j’ai cru que le chauffeur allait écraser une femme qui poussait un landau. Il m’a prise pour une dingue. Mais c’est la première fois que je vois une sorte d’animal hybride monstrueux. D’ordinaire, ce sont des êtres humains. Des hommes, des femmes, en pyjama ou costume-cravate, qui traversent la route.

— Comme sur certains de tes photomontages ?

— Exactement, oui…

Un ancien douanier d’un mètre quatre-vingt-cinq, au visage de brique, aux mains comme des battoirs, qui vous regarde sans rien dire… Abigaël éprouva le besoin de se justifier.

— Je ne suis pas schizophrène, papa, d’accord ? D’autres narcoleptiques ont aussi ces visions hypnagogiques. Tout va bien. Enfin, façon de parler. A posteriori, je suis consciente que ces images et ces bruits sont des hallucinations. Si j’avais été à ta place, j’aurais donné un grand coup de freins parce que, au moment où je visualise ces images, je n’ai ni conscience de m’endormir ni le moyen de savoir si ces silhouettes sont vraies ou non. Je veux dire, un animal ou quelqu’un aurait très bien pu traverser la route devant nous. Tu comprends ?

— Je crois, oui. Et ça t’arrive n’importe quand ? Le jour, la nuit ?

— Surtout la nuit, et lorsque je suis fatiguée, je te l’ai dit. L’affaire sur laquelle je travaille me met sur les rotules. On peut être narcoleptique et complètement crevée. Question perversité, cette maladie détient la palme.

Yves gardait la mine grave, les yeux rivés à la route. Sa fille avait tellement souffert par le passé, avant qu’on comprenne pourquoi elle se blessait si souvent, qu’on lui diagnostique la narcolepsie et trouve le traitement approprié. Les spécialistes, les centres du sommeil, les traitements… Sans oublier l’incompréhension des gens, les moqueries de ses camarades de classe lorsqu’elle s’endormait partout ou s’effondrait par terre, le regard fixe comme une truite qu’on vient d’assommer d’un coup de pierre.

— Fichue maladie. Tout ça doit être tellement pénible. Merde, Abigaël, je suis désolé.

— Faut pas…

En dépit de ce qui venait d’arriver, Abigaël bâilla longuement, écrasée par un poids sur la nuque, des picotements au bout des doigts. La narcolepsie se réveillait tel un poison se répandant en elle. La jeune femme n’avait pas pris son Propydol, mais le sommeil avait décidé de la kidnapper, la privant de toute possibilité de résistance.

— Dans deux minutes, je dormirai parce que mon corps l’a décidé.

— Tu veux un autre café ?

— Je pourrais en boire une citerne que ça n’y changerait rien. Navrée, papa, tu vas devoir faire un paquet de kilomètres tout seul…

Le voyant d’essence émit un long bip.

— … À condition qu’on ne tombe pas en panne sèche avant, ajouta-t-elle. Tu pourras mettre la ceinture de sécurité à Léa quand tu seras arrêté ? Je viens de voir qu’elle l’avait ôtée. Et je ne suis pas sûre de tenir éveillée jusque-là.

— Ne t’inquiète pas, je vais m’en occuper.

Abigaël tenta de garder les yeux ouverts. Dehors, la brume jaillissait de la forêt comme des langues d’iguanes. Au-dessus, les frondaisons ployaient, enfonçant toujours plus le véhicule dans un gouffre de ténèbres. La jeune femme se demanda où ils étaient précisément et dans quelle direction roulait son père. Son cerveau tournait à présent au ralenti, enroulé dans une sorte de coton. Elle ne voyait que les bandes blanches défiler sous la berline, des panneaux qui avertissaient de la traversée d’animaux sauvages et une longue ligne droite. Il glissa sans doute un CD dans le lecteur, parce que sa chanson favorite California Dreamin’ envahit l’habitacle. Tellement écoutée qu’Abigaël la connaissait par cœur. Ça aussi, elle l’oublierait peut-être, un jour… I stopped into a church, I passed along the way.

Les notes paraissaient de plus en plus lointaines, perdues dans les méandres de son subconscient. Ses paupières pesaient des tonnes, elle parvenait à les lever par intermittence, voulait résister au moins jusqu’à la station-service, mais le serpent de la narcolepsie ouvrait grande sa gueule pour l’avaler.

Elle se focalisa sur l’ombre, une trentaine de mètres devant eux. Au milieu de nulle part, sur cette route en travaux, un véhicule semblait à l’arrêt. Yves doubla rapidement l’utilitaire rangé sur le bas-côté. Dans un sursaut de lucidité, Abigaël regarda le Kangoo noir aux phares éteints.

— On aurait dit qu’elle avait un problème, cette voiture. Pourquoi tu ne t’es pas arrêté ?

Yves ne répondit pas, et Abigaël n’attendit pas de réponse, en proie au grand serpent. Dans sa torpeur, tandis que son corps tout entier se mettait en veille, elle devina le virage qui se profilait. Les voix des chanteurs s’élançaient en chœur, la musique la berçait. Oh, California dreamin’ (California dreamin’).

La dernière image qu’Abigaël vit avant que le reptile n’abatte ses mâchoires fut celle de plusieurs troncs noirs qui se dressaient dans le virage, à tout juste quelques mètres.

Le choc fut inévitable.

7

Abigaël Durnan se réveilla en sursaut, prête à pousser un cri.

Le départ en pleine nuit, la recherche d’essence au milieu des bois, puis l’accident. Elle percevait encore chaque détail du cauchemar avec précision. Il fallait noter rapidement l’histoire dans son cahier. Lorsque sa vue devint moins trouble, elle discerna les murs blancs, le téléviseur accroché en hauteur, la petite fenêtre sur le côté…

Et sentit très vite l’odeur des antiseptiques.

Abigaël ne comprenait pas la raison de sa présence dans une chambre d’hôpital. Elle se redressait à peine qu’une porte s’ouvrit sur une femme en blouse blanche, la quarantaine, coupe au bol d’un blond cendré.

— Bonjour, madame Durnan, je suis le docteur Laëtitia Libert. Nous sommes le samedi 6 décembre 2014, il est 11 h 05. Vous êtes dans le service de traumatologie de l’hôpital Roger-Salengro de Lille.

— Le… service de traumatologie ?

— Nous recevons ici une bonne partie des accidentés de la route. Comment vous sentez-vous ?

— Ça va, je… Qu’est-ce que vous dites ? Les accidentés de la route ?

Le médecin consulta une feuille accrochée au bout du lit, puis la remit à sa place. Mains en peau de lézard, visage en berne, les traits tirés de ceux qui travaillent trop.

— Vous vous en êtes sortie miraculeusement. Hormis quelques coupures de verre sur le visage, une légère hypothermie et un hématome au niveau de la poitrine, le scanner n’a révélé aucune lésion interne. Nous avons également fait des radios de votre squelette. Votre dossier signale que vous êtes narcoleptique. Il a fallu faire le tri entre vos fractures anciennes, vos plaques aux radius droit et gauche, votre prothèse au genou, mais nous n’avons rien décelé de récent. Vos os, vos ligaments ont visiblement bien tenu le coup.

Abigaël porta les mains à ses pommettes, à son front, sentit les pansements, la douleur à chaque pression sur sa peau. Elle toucha son poignet : sa montre avait disparu.

— Elle, par contre, était brisée, fit le médecin. Elle ne fonctionne plus, mais on pourra vous la restituer, si vous voulez.

Abigaël tourna la tête vers le couloir d’où provenaient des voix, devinait des silhouettes derrière la porte entrouverte.

— Ma fille et mon père… Où sont-ils ?

Le médecin prit une profonde inspiration.

— Ils n’ont pas survécu à l’accident. Je suis désolée.

Abigaël ne comprit pas ce que cette femme lui racontait ni ce qu’elle-même faisait à l’hôpital. Oui, il y avait bien eu cet étrange rêve, mais…

Pieds nus, en chemise de nuit jetable, elle se redressa et mit une main sur sa poitrine en feu. Au niveau de la porte, elle tomba sur le gendarme Frédéric Mandrieux accompagné d’un autre collègue en tenue. Mines grises, plombées.

— Frédéric, qu’est-ce qui se passe ? Où est-ce qu’ils sont ?

Elle n’attendit pas la réponse, passa devant les deux hommes et longea le couloir, jetant un œil dans les chambres voisines. Gueules cassées, momies aux jambes prises dans des arceaux, elle connaissait la chanson. Elle avait l’impression de flotter au-dessus du sol, que son corps naviguait en pilotage automatique. Ils lui avaient peut-être injecté quelque chose, péthidine, codéine, morphine…

— Papa ? Léa ?

Une infirmière s’interposa poliment et lui bloqua le passage. Non, décidément, elle n’y comprenait rien. Lorsqu’elle se retourna, Frédéric la prit dans ses bras et la serra fort contre lui sans rien dire.

L’estomac noué, les organes en vrac, quelque chose l’empêchait de se laisser envahir par le chagrin. Ce couloir, ces chariots, ces gens estropiés, tout ce qu’on lui racontait ne pouvait pas être vrai, c’était juste un cauchemar de plus, une production atroce de son esprit dans son sommeil. Elle s’écarta de lui, retourna vers le lit dans un état second, s’assit sur le matelas et fixa Frédéric.

— Un… Un accident ? Qu’est-ce… qui s’est passé ?

Le gendarme en uniforme accompagnant Frédéric Mandrieux s’approcha. Il scruta brièvement la cicatrice circulaire sur son cou — elle attirait le regard comme un aimant — puis, gêné, la fixa.

— Je suis le brigadier Barteli. Nous avons reçu un appel à la gendarmerie de Saint-Amand à 6 h 37 ce matin. Des ouvriers qui travaillaient sur le tronçon fermé de la route D151 ont signalé un grave accident au niveau d’un virage, à trois cents mètres de la borne kilométrique 12. Je suis très vite arrivé sur place. Les pompiers et le SMUR étaient déjà présents, la brigade accident n’a pas tardé à nous rejoindre. Le véhicule, une Volvo noire immatriculée 76, avait vraisemblablement… (il marqua une pause)… percuté un arbre, avant de faire un tête-à-queue pour finir contre un autre tronc plus enfoncé dans la forêt.

Cette fois, Abigaël sentit les vannes s’ouvrir. Larmes chaudes sur ses joues meurtries. Le gendarme n’en menait pas large. Il lança un regard à Frédéric avant de poursuivre.

— On vous a retrouvée inconsciente dans les feuilles, à environ cinq mètres du véhicule. Malgré le sang sur votre visage, vous respiriez et avez immédiatement été emmenée à l’hôpital.

— Mon père… Ma fille…

Frédéric s’approcha et prit le relais. Sa voix tremblait d’émotion.

— L’information est remontée jusqu’à moi quand on a découvert le nom du chauffeur. Yves Durnan… J’ai foncé sur les lieux, Abigaël. Et… j’ai vu ce qui restait de la voiture…

Il baissa la tête, fixa ses chaussures quelques secondes, puis revint vers la jeune femme.

— As-tu le moindre souvenir de l’accident ?

— Non, non…

— La brigade accident essaie de retracer en ce moment même les circonstances du drame. Les équipes pensent que… qu’Yves a traversé le pare-brise ; son corps gisait contre un arbre. Quant à Léa, elle… (profond soupir)… avait traversé la voiture de l’arrière vers l’avant. La voiture était vieille, sans airbag. Vu l’état du véhicule, impossible que tu sois sortie toute seule après l’accident. Pour le moment, on ne comprend pas bien comment tu as pu te retrouver dehors, presque indemne.

Abigaël avait l’impression qu’il parlait en morse. Les sons résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau.

— … Tu ne présentes aucune fracture du crâne, juste quelques éclats de verre sur le visage. Tu as eu la chance de ne percuter aucun obstacle et d’atterrir sur un sol relativement mou.

— La chance…

Abigaël se recroquevilla sur son lit et se mit à trembler très fort. Puis, brusquement, elle se redressa en titubant et voulut foncer dans le couloir mais, cette fois, le médecin ne la laissa pas faire. Face à son agressivité soudaine et ses hurlements, une infirmière arriva et lui fit une injection dans le bras. Quelques minutes après, elle ne vit plus que des formes troubles, des ombres qui passaient dans son champ de vision, des mots qu’on prononçait et qu’elle ne comprenait pas.

Léa… Papa… Morts tous les deux…

Quand elle recouvra ses esprits, les ténèbres avaient relayé la lumière. La chambre baignait dans une moiteur de jungle, alors que le givre s’accrochait à la vitre de la fenêtre. De petits pétales de glace s’ouvraient les uns à côté des autres comme des fleurs maudites. Combien de fois avait-elle émergé dans ce genre d’endroit, plus jeune, après des opérations chirurgicales interminables ? Sa mémoire ne savait plus vraiment, mais son corps, lui, se rappelait.

Frédéric se tenait assis près d’elle, les mains pendant entre ses grandes jambes écartées. Ses courts cheveux bruns, d’ordinaire si bien coiffés, partaient dans tous les sens. Il réfléchissait. Abigaël le fixa de longues secondes sans parler.

— Tout ça, c’est pas vrai, Frédéric. Dis-moi que c’est pas vrai, qu’il ne leur est rien arrivé.

Le gendarme se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il pouvait observer des cadavres, assister à des autopsies. La mort, dans toute sa crudité, ne lui faisait pas peur. Mais la détresse des gens, ce vide abyssal qui se diluait dans leurs pupilles après un drame… ça, il ne le supportait pas. Abigaël n’était plus psychologue, ce soir. Ni mère, ni fille. Mais une victime malheureuse dont le monde se réduisait à un paquet de ruines.

— Une enquête décès a été ouverte par le procureur, elle est diligentée par Pascal Palmeri, de la brigade accident de Saint-Amand. J’aimerais que tu répondes à quelques questions. Que tu… nous aides à comprendre ce qui s’est passé. C’est très important.

Elle acquiesça sans desserrer les lèvres. Le cœur brisé, à l’image de ses os.

— Donc, vous rouliez sur cette route au milieu des bois, dans une zone interdite à la circulation.

— On était en route pour le Center Parcs, on n’avait plus d’essence, papa est sorti de l’autoroute. Il voulait… je ne sais pas, gagner la première ville. Je dormais à moitié, je n’avais pas l’esprit très clair. Il y avait cette déviation, papa ne voulait pas perdre de temps.

— Alors il s’engage tout de même, malgré les panneaux d’avertissement. Il se dit qu’il pourra passer parce que c’est la nuit. Et ensuite, quoi ? Un animal ? Un autre véhicule ?

— Je ne sais plus, tout est flou. C’est pas possible, Frédéric…

Elle sombrait de nouveau. Frédéric s’approcha, il hésita, puis lui passa la main dans les cheveux. Il la retira rapidement.

— C’est important, Abigaël. Pas la moindre idée de ce qui a pu vous faire manquer le virage ?

Elle ne répondit pas, ses pensées étaient semblables à des flaques d’encre. Pleurer lui donnait mal au crâne. Cette nuit l’avait amputée des deux tiers de sa chair, de son être. Orpheline et sans enfant. Juste un point inutile, une étincelle de vie perdue entre deux mondes.

— Abigaël, écoute-moi bien. Vous étiez trois dans la voiture.

— On était trois. On est trois… Papa, Léa et moi.

— Yves, Léa et toi. Tu voyages avec un homme qui a travaillé plus de vingt-cinq ans dans les douanes, capable de s’énerver comme jamais quand un automobiliste ne met pas son clignotant, et aucun d’entre vous ne porte sa ceinture de sécurité ?

— Léa dormait, elle l’avait enlevée pour être plus à l’aise, mais on devait la lui remettre à la station-service. Je crois que… papa avait sa ceinture.

— Tu crois ou tu en es certaine ?

— Pourquoi il ne l’aurait pas mise ? C’était toujours lui qui me disait de…

Elle secoua la tête, marqua un long silence avant de poursuivre.

— Moi, je l’avais. J’en suis sûre.

— Tu n’aurais pas pu être éjectée du véhicule si ça avait été le cas.

Abigaël se prit la tête entre les mains et fit un douloureux effort de mémoire. Elle se rappelait cette silhouette mi-homme, mi-animal en travers de la route, son tour du véhicule pour se rendre compte que cette espèce de créature informe n’était qu’une hallucination. Mais avait-elle effectivement remis sa ceinture une fois remontée à bord ? Malgré les paquets de clous sous son crâne, elle essaya de visualiser la scène. Le bois, le froid, les phares. Léa qui dormait à l’arrière. Oui… Elle se rappelait, elle entendait encore le déclic de sa ceinture. Elle l’avait bien mise en travers de son torse, aucun doute là-dessus.

— Je suis toute cassée de l’intérieur à cause de chutes, il n’y a plus un os normal là-dedans, pire qu’un puzzle. Et là, une voiture percute un arbre, et je m’en sors sans une égratignure ? Tu me parles d’un accident dont je n’ai pas le moindre souvenir. Cette ceinture, je l’avais, j’en ai la certitude. Rien de ce qui est arrivé n’est normal. Où sont Léa et mon père ?

— À l’IML. C’est mon frère qui va les prendre en charge.

L’institut médico-légal se tenait à quelques kilomètres, pas loin de l’entrée de Lille, le long d’une bretelle d’autoroute. En quelque sorte, la seconde maison des enquêteurs de la section de recherches de Villeneuve-d’Ascq.

— J’y vais.

— Non, ce n’est pas une bonne idée. Ils sont méconnaissables et…

— Tu ne comprends pas ? Je dois les voir.

Frédéric lui posa une main sur le bras, alors qu’elle s’apprêtait à quitter la chambre malgré l’avis du médecin.

— Tu es pieds nus et en chemise de nuit. Il fait moins cinq degrés dehors. Laisse-moi au moins aller te chercher des vêtements et t’accompagner.

8

Abigaël s’immobilisa net, une fois les portes de l’institut médico-légal franchies. L’odeur de cadavre eut l’effet d’un électrochoc et lui fit réaliser qu’elle n’était pas en plein cauchemar. Parce que le temps se prolongeait, parce que les événements logiques se succédaient, implacables, pareils à des dominos chutant les uns après les autres. Parce qu’elle avait conscience de tout. Tout, absolument tout, au détail près, était cohérent.

— Alors, c’est vrai… Tout est vrai. Ils sont morts, Frédéric ?

Elle plaqua une main contre le mur, sa tête tournait.

— Tu ne tiens plus debout, on a fait une bêtise en venant ici, répliqua-t-il. On va retourner à l’hôpital. On va prendre soin de toi, d’accord ?

— Je veux les voir… Ma petite fille… Ma Léa… C’est ton frère qui s’occupe d’elle, tu m’as dit. C’est bien… C’est bien que ce soit lui.