« C’est l’histoire d’une Emma Bovary des seventies, qui a reproduit lors de son divorce le silence de la génération précédente sur les malheurs des deux guerres.

C’est l’histoire d’un homme devenu un jouisseur pour se venger d’être quitté, d’un père cynique parce que son cœur était brisé.

C’est l’histoire d’un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d’un cadet qui a tout fait pour ne pas ressembler à son grand frère.

C’est l’histoire d’un garçon mélancolique parce qu’il a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l’échec de leur mariage.

C’est l’histoire d’un pays qui a réussi à perdre deux guerres en faisant croire qu’il les avait gagnées, et ensuite à perdre son empire colonial en faisant comme si cela ne changeait rien à son importance.

C’est l’histoire d’une humanité nouvelle, ou comment des catholiques monarchistes sont devenus des capitalistes mondialisés.

Telle est la vie que j’ai vécue : un roman français. »

Frédéric Beigbeder

Un roman français

« Comme un printemps les jeunes enfants croissent

Puis viennent en été

L’hiver les prend et plus ils n’apparoissent

Cela qu’ils ont été. »

à ma famille

et à Priscilla de Laforcade

qui en fait partie.

Prologue

Je suis plus vieux que mon arrière-grand-père. Lors de la deuxième bataille de Champagne, le Capitaine Thibaud de Chasteigner avait 37 ans quand il est tombé, le 25 septembre 1915 à 9h15 du matin, entre la vallée de la Suippe et la lisière de la forêt d’Argonne. J’ai dû harceler ma mère de questions pour en savoir plus ; le héros de la famille est un soldat inconnu. Il est enterré au château de Borie-Petit, en Dordogne (chez mon oncle) mais j’ai vu sa photographie au château de Vaugoubert (chez un autre oncle) : un grand jeune homme mince en uniforme bleu, aux cheveux blonds coiffés en brosse. Dans sa dernière lettre à mon arrière-grand-mère, Thibaud affirme qu’il ne dispose pas de tenailles pour découper les barbelés afin de se frayer un chemin vers les positions ennemies. Il décrit un paysage crayeux et plat, une pluie inces sante qui transforme le terrain en marécage boueux et confie qu’il a reçu l’ordre d’attaquer le lendemain matin. Il sait qu’il va mourir ; sa lettre est comme un « snuff movie » — un film d’horreur réalisé sans trucages. À l’aube, il a accompli son devoir en entonnant le Chant des Girondins : « Mourir pour la patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ! » Le 161e Régiment d’Infanterie s’est jeté sur un mur de balles ; comme prévu, mon arrière-grand-père et ses hommes ont été déchiquetés par les mitrailleuses allemandes et asphyxiés au chlore. On peut donc dire que Thibaud a été assassiné par sa hiérarchie. Il était grand, il était beau, il était jeune, et la France lui a ordonné de mourir pour elle. Ou plutôt, hypothèse qui donne à son destin une étrange actualité : la France lui a donné l’ordre de se suicider. Comme un kamikaze japonais ou un terroriste palestinien, ce père de quatre enfants s’est sacrifié en connaissance de cause. Ce descendant de croisés a été condamné à imiter Jésus-Christ : donner sa vie pour les autres.

Je descends d’un preux chevalier qui a été crucifié sur des barbelés de Champagne.

1

Les ailes coupées

Je venais d’apprendre que mon frère était promu chevalier de la Légion d’honneur, quand ma garde à vue commença. Les policiers ne me passèrent pas tout de suite les menottes dans le dos ; ils le firent seulement plus tard, lors de mon transfert à l’Hôtel-Dieu, puis quand je fus déféré au Dépôt sur l’île de la Cité, le lendemain soir. Le président de la République venait d’écrire une lettre charmante à mon frère aîné, le félicitant pour sa contribution au dynamisme de l’économie française : « Vous êtes un exemple du capitalisme que nous voulons : un capitalisme d’entrepreneurs et non un capitalisme de spéculateurs. » Le 28 janvier 2008, au commissariat du VIIIe arrondissement de Paris, des fonctionnaires en uniforme bleu, revolver et matraque à la ceinture, me déshabillaient entièrement pour me fouiller, confisquaient mon téléphone, ma montre, ma carte de crédit, mon argent, mes clés, mon passeport, mon permis de conduire, ma ceinture et mon écharpe, prélevaient ma salive et mes empreintes digitales, me soulevaient les couilles pour voir si je cachais quelque chose dans mon trou du cul, me photographiaient de face, de profil, de trois quarts, tenant entre les mains un carton anthropométrique, avant de me reconduire dans une cage de deux mètres carrés aux murs couverts de graffitis, de sang séché et de morve. J’ignorais alors que, quelques jours plus tard, j’assisterais à la remise de Légion d’honneur de mon frère au palais de l’Élysée, dans la salle des fêtes, qui est moins étroite, et que je regarderais alors par les baies vitrées le vent troubler les feuilles des chênes du parc, comme si elles me faisaient signe, m’appelaient dans le jardin présidentiel. Allongé sur un banc en ciment, aux alentours de quatre heures du matin, en ce soir noir, la situation me semblait simple : Dieu croyait en mon frère et Il m’avait abandonné. Comment deux êtres aussi proches dans l’enfance avaient-ils pu connaître des destins aussi contrastés ? Je venais d’être interpellé pour usage de stupéfiants dans la rue avec un ami. Dans la cellule voisine, un pickpocket tapait du poing sur la vitre sans conviction, mais avec suffisamment de régularité pour interdire tout sommeil aux autres détenus. S’endormir eût été de toute façon utopique car même quand les séquestrés cessaient de beugler, les policiers s’apostrophaient à haute voix dans le couloir, comme si leurs prisonniers étaient sourds. Il flottait une odeur de sueur, de vomi et de bœuf-carottes mal réchauffé au micro-ondes. Le temps passe très lentement quand on n’a plus sa montre et que personne ne songe à éteindre le néon blanc qui clignote au plafond. À mes pieds, un schizophrène plongé dans un coma éthylique gémissait, ronflait et pétait à même le sol de béton crasseux. Il faisait froid, pourtant j’étouffais. J’essayais de ne penser à rien mais c’est impossible : quand on enferme quelqu’un dans une niche de très petite taille, il gamberge affreusement ; il tente en vain de repousser la panique ; certains supplient à genoux qu’on les laisse sortir, ou piquent des crises de nerfs, parfois tentent de mettre fin à leurs jours, ou avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis. J’aurais donné n’importe quoi pour un livre ou un somnifère. N’ayant ni l’un, ni l’autre, j’ai commencé d’écrire ceci dans ma tête, sans stylo, les yeux fermés. Je souhaite que ce livre vous permette de vous évader autant que moi, cette nuit-là.

2

La grâce évanouie

Je ne me souviens pas de mon enfance. Quand je le dis, personne ne me croit. Tout le monde se souvient de son passé ; à quoi bon vivre si la vie est oubliée ? En moi rien ne reste de moi-même ; de zéro à quinze ans je suis face à un trou noir (au sens astrophysique : « Objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper »). Longtemps j’ai cru que j’étais normal, que les autres étaient frappés de la même amnésie. Mais si je leur demandais : « Tu te souviens de ton enfance ? », ils me racontaient quantité d’histoires. J’ai honte que ma biographie soit imprimée à l’encre sympathique. Pourquoi mon enfance n’est-elle pas indélébile ? Je me sens exclu du monde, car le monde a une archéologie et moi pas. J’ai effacé mes traces comme un criminel en cavale. Quand j’évoque cette infirmité, mes parents lèvent les yeux au ciel, ma famille proteste, mes amis d’enfance se vexent, d’anciennes fiancées sont tentées de produire des documents photographiques.

« Tu n’as pas perdu la mémoire, Frédéric. Simplement, tu ne t’intéresses pas à nous ! »

Les amnésiques sont blessants, leurs proches les prennent pour des négationnistes, comme si l’oubli était toujours volontaire. Je ne mens pas par omission : je fouille dans ma vie comme dans une malle vide, sans y rien trouver ; je suis désert. Parfois j’entends murmurer dans mon dos : « Celui-là, je n’arrive pas à le cerner. » J’acquiesce. Comment voulez-vous situer quelqu’un qui ignore d’où il vient ? Comme dit Gide dans Les Faux-Monnayeurs, je suis « bâti sur pilotis : ni fondation, ni sous-sol ». La terre se dérobe sous mes pieds, je lévite sur coussin d’air, je suis une bouteille qui flotte sur la mer, un mobile de Calder. Pour plaire, j’ai renoncé à avoir une colonne vertébrale, j’ai voulu me fondre dans le décor tel Zelig, l’homme-caméléon. Oublier sa personnalité, perdre la mémoire pour être aimé : devenir, pour séduire, celui que les autres choisissent. Ce désordre de la personnalité, en langage psychiatrique, est nommé « déficit de conscience centrée ». Je suis une forme vide, une vie sans fond. Dans ma chambre d’enfant, rue Monsieur-le-Prince, j’avais punaisé, m’a-t-on dit, une affiche de film sur le mur : Mon Nom est Personne. Sans doute m’identifiais-je au héros.

Je n’ai jamais écrit que les histoires d’un homme sans passé : les héros de mes livres sont les produits d’une époque d’immédiateté, paumés dans un présent déraciné — transparents habitants d’un monde où les émotions sont éphémères comme des papillons, où l’oubli protège de la douleur. Il est possible, j’en suis la preuve, de ne garder en mémoire que quelques bribes de son enfance, et encore la plupart sont fausses, ou façonnées a posteriori. Pareille amnésie est encouragée par notre société : même le futur antérieur est en voie de disparition grammaticale. Mon handicap sera bientôt banal ; mon cas va devenir une généralité. Reconnaissons toutefois qu’il n’est pas courant de développer les symptômes de la maladie d’Alzheimer au mitan de sa vie.

Souvent je reconstruis mon enfance par politesse. « Mais si, Frédéric, tu te souviens ? » Gentiment, je hoche la tête : « Ah oui, bien sûr, j’ai collectionné les vignettes Panini, j’étais fan des Rubettes, ça me revient, maintenant. » Je suis navré de l’avouer ici : rien ne revient jamais ; je suis mon propre imposteur. J’ignore complètement où j’étais entre 1965 et 1980 ; c’est peut-être la raison pour laquelle je suis égaré aujourd’hui. J’espère qu’il y a un secret, un sortilège caché, une formule magique à découvrir pour sortir de ce labyrinthe intime. Si mon enfance n’est pas un cauchemar, pourquoi mon cerveau maintient-il ma mémoire en sommeil ?

3

Auto-flashbacks

J’ai été un garçon sage, qui a suivi docilement sa mère dans ses pérégrinations, tout en se chamaillant avec son frère aîné. Je fais partie de la foule des enfants non problématiques. Une crainte me saisit parfois : peut-être que je ne me souviens de rien parce qu’il n’y a rien à se remémorer. Mon enfance serait une longue succession de journées vides, ennuyeuses, mornes, monotones comme des vagues sur une plage. Et si je me souvenais en réalité de tout ? Et si mes débuts dans l’existence ne comptaient aucun événement marquant ? Une enfance protégée, couvée, privilégiée, sans originalité ni relief — et de quoi me plaindrais-je ? Échapper aux malheurs, aux drames, aux deuils et aux accidents est une chance dans la construction d’un homme. Ce livre serait alors une enquête sur le terne, le creux, un voyage spéléologique au fond de la nor malité bourgeoise, un reportage sur la banalité française. Les enfances confortables sont toutes les mêmes, elles ne méritent peut-être pas que l’on s’en souvienne. Est-il possible de mettre des mots sur toutes les étapes qu’un petit garçon était condamné à franchir à Paris, dans les années 60–70 ? J’aimerais faire le récit d’une demi-part supplémentaire sur la déclaration de revenus de mes parents.

Mon seul espoir, en entamant ce plongeon, est que l’écriture ravive la mémoire. La littérature se souvient de ce que nous avons oublié : écrire c’est lire en soi. L’écriture ranime le souvenir, on peut écrire comme l’on exhume un cadavre. Tout écrivain est un « ghostbuster » : un chasseur de fantômes. Des phénomènes curieux de réminiscences involontaires ont été observés chez quelques romanciers célèbres. L’écriture possède un pouvoir surnaturel. On peut commencer un livre comme si on consultait un mage ou un marabout. L’autobiographe se situe à la croisée des chemins entre Sigmund Freud et Madame Soleil. Dans A quoi sert l’écriture ? un article de 1969, Roland Barthes affirme que « l’écriture (…) accomplit un travail dont l’origine est indiscernable ». Ce travail peut-il être le retour soudain du passé oublié ? Proust, sa madeleine, sa sonate, les deux pavés disjoints de la cour de l’hôtel de Guermantes qui l’élèvent dans « les hauteurs silencieuses du souvenir » ? Mmh, ne me mettez pas trop la pression, s’il vous plaît. Je préfère choisir un exemple aussi illustre mais plus récent. En 1975, Georges Perec commence W ou le souvenir d’enfance par cette phrase : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. » Le livre entier en regorge. Il se passe quelque chose de mystérieux quand on ferme les yeux pour convoquer son passé : la mémoire est comme la tasse de saké qu’on sert dans certains restaurants chinois, avec une femme nue qui apparaît progressivement, au fond, et disparaît dès que le bol est étanché. Je la vois, je la contemple, mais dès que j’en approche, elle m’échappe, elle se volatilise : telle est mon enfance perdue. Je prie pour que le miracle advienne ici, et que mon passé se développe petit à petit dans ce livre, à la façon d’un Polaroid. Si j’ose me citer — et dans un texte autobiographique, chercher à éviter le nombrilisme serait ajouter le ridicule à la prétention — ce phénomène curieux s’est déjà produit. Quand j’écrivais Windows on the World en 2002, une scène a surgi de nulle part : par un matin froid de l’hiver 1978, je sors de l’appartement de ma mère pour marcher jusqu’à mon lycée, mon sac US sur le dos, en évitant les traits de ciment qui séparent les dalles du trottoir. Ma bouche crache de la fumée, je crève d’ennui et je me retiens de me jeter sous l’autobus 84. Le chapitre s’achevait par cette phrase : « Je ne suis jamais sorti de ce matin-là. » L’année suivante, la dernière page de L’égoïste romantique évoque l’odeur du cuir qui m’écœurait lorsque j’étais petit garçon, dans les voitures anglaises de mon père. Quatre ans plus tard, rédigeant Au secours pardon, je me suis souvenu avec délice d’un samedi soir dans le duplex paternel, où mes pantoufles et mes rougissements séduisirent quelques mannequins nordiques qui écoutaient le double album orange de Stevie Wonder. J’ai attribué à l’époque ces souvenirs à des personnages de fiction (Oscar et Octave), mais personne n’a cru qu’ils étaient imaginaires. J’essayais de parler de mon enfance, sans oser vraiment.

A partir du divorce de mes parents, ma vie fut coupée en deux. D’un côté : morosité maternelle ; de l’autre : hédonisme paternel. Parfois l’ambiance s’inversait : plus ma mère remontait la pente, plus mon père se murait dans le silence. L’humeur de mes parents : vases communicants de mon enfance. Le mot vase évoque aussi l’idée de sables mouvants. J’ai probablement dû me bâtir sur un terrain meuble. Pour qu’un de mes parents fût heureux, il était préférable que l’autre ne le fût pas. Cette lutte n’était pas consciente, au contraire il n’y a jamais eu la moindre trace visible d’hostilité entre eux, ce mouvement de balancier était d’autant plus implacable qu’il gardait le sourire.

4

Voyelles, consonnes

Le 28 janvier 2008, la soirée avait bien commencé : dîner arrosé de grands crus, puis tournée habituelle de bars tamisés, consommation de shots de vodka multicolores, au réglisse, à la noix de coco, à la fraise, à la menthe, au curaçao ; avalés cul sec, les verres noirs, blancs, rouges, verts, bleus, avaient la couleur des voyelles de Rimbaud. Je fredonnais Where is my mind des Pixies sur mon scooter. J’étais déguisé en lycéen, chaussé de boots camarguaises en daim, cheveux mi-longs en bataille, cachant mon âge dans ma barbe et mon imperméable noir. Je pratique ce genre de dérive nocturne depuis plus de vingt ans, c’est mon sport favori, celui des vieux qui refusent de vieillir. Pas facile d’être un enfant prisonnier dans un corps d’adulte amnésique. Dans Sodome et Gomorrhe, le marquis de Vaugoubert veut avoir l’air « jeune, viril et charmant, alors qu’il n’osait même plus aller regarder dans sa glace les rides se figer aux entours d’un visage qu’il eût voulu garder plein de séductions ». On voit que le problème n’est pas récent ; Proust a utilisé le nom du château de mon arrière-grand-père Thibaud. Une ivresse légère commençait à ouater la réalité, à ramollir ma fuite, à rendre acceptables mes enfantillages. Depuis un mois, une nouvelle loi républicaine interdisait de fumer à l’intérieur des discothèques, un attroupement s’était formé sur le trottoir de l’avenue Marceau. J’étais un non-fumeur solidaire des jolies filles sur escarpins vernis qui se penchaient vers les briquets tendus. L’espace d’un instant, leur visage s’éclairait comme sur les tableaux de Georges de La Tour. Je tenais un verre dans une main, de l’autre je m’accrochais à des épaules fraternelles. Je baisais la main d’une serveuse en attente d’un rôle dans un long métrage, tirais les cheveux d’un rédacteur en chef de magazine dénué de lecteurs. Une génération insomniaque se rassemblait un lundi soir pour lutter contre le froid, la solitude, la crise qui se profilait déjà à l’horizon, allez savoir, les excuses pour se bourrer la gueule ne manquaient jamais. Il y avait aussi un acteur de cinéma d’auteur, quelques chômeuses, des videurs noirs et blancs, un chanteur démodé et un écrivain dont j’avais publié le premier roman. Quand ce dernier a sorti un sachet blanc pour verser de la poudre sur le capot d’une Chrysler noire qui scintillait dans la contre-allée, personne n’a protesté. Braver la loi nous amusait ; nous vivions des temps de Prohibition, il était l’heure de désobéir comme Baudelaire et Théophile Gautier, Ellis et McInerney, ou Blondin que Nimier venait délivrer du commissariat déguisé en chauffeur de maître. J’écrasais méticuleusement des cailloux blancs à l’aide de ma carte en plastique doré tandis que mon collègue écrivain se plaignait d’une maîtresse encore plus jalouse que sa femme, ce qu’il considérait (et croyez bien que j’opinais du chef) comme une impardonnable faute de goût. Soudain la lumière d’un gyrophare me fit relever la tête. Une voiture bicolore s’arrêta devant nous. D’étranges lettres bleues étaient peintes sur la portière blanche, soulignées par un rectangle rouge. La lettre P. Consonne. La lettre O. Voyelle. La lettre L. Consonne. La lettre I. Voyelle. J’ai pensé à ce jeu télévisé : « Des Chiffres et des Lettres. » La lettre C. Ah, zut alors. La lettre E. Ces lettres éparses avaient sans doute un sens caché. Quelqu’un cherchait à nous prévenir, mais de quoi ? Une sirène s’est mise à hurler, sa lumière bleue pivotant comme sur une piste de danse. Nous avons détalé tels des lapins. Des lapins portant des vestes cintrées. Des lapins chaussés de bottines à semelles lisses. Des lapins ignorant que le 28 janvier 2008 était la date de l’ouverture de la chasse dans le VIIIe arrondissement. L’un des deux lapins avait même oublié sa carte de crédit sur le capot de la voiture avec son nom thermoformé dessus, et l’autre n’a pas songé à jeter les paquets illégaux cachés dans ses poches. De ce petit jour date la fin de ma jeunesse interminable.

5

Bribes d’arrestation

C’est toi que j’ai cherchée tout ce temps,

dans ces sous-sols vrombissants et sur ces pistes où je ne dansais pas,

dans une forêt de personnes,

sous les ponts de lumière et les draps de peau, au bout des pieds maquillés qui débordaient de lits en feu,

au fond de ces regards sans promesses,

dans les arrière-cours d’immeubles bancals, par-delà les danseuses esseulées et les barmen ivres,

entre les poubelles vertes et les cabriolets d’argent,

je te cherchais parmi les étoiles brisées et les parfums violets,

dans les mains gelées et les baisers liquoreux, en bas des escaliers branlants,

en haut des ascenseurs lumineux,

dans les bonheurs blêmes et les chances saisies et les mains serrées trop fort,

et à force j’ai dû cesser de te chercher

sous la voûte noire,

sur les bateaux blancs,

dans les échancrures veloutées et les hôtels éteints,

dans les matins mauves et les ciels d’ivoire, parmi les aurores marécageuses,

mon enfance évanouie.

Les policiers voulaient vérifier mon identité ; je ne protestai pas, moi aussi j’en avais besoin. « Qui est-ce qui peut me dire qui je suis ? », demande le Roi Lear dans la pièce de Shakespeare.

Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. J’ignore si le jour est levé : mon ciel est un néon blanc qui grésille. Je suis serré dans une boîte de lumière. Privé d’espace et de temps, j’habite un container d’éternité.

Une cellule de garde à vue est le lieu de France qui concentre le maximum de douleur dans le minimum de mètres carrés.

Ma jeunesse est impossible à retenir.

Il faut creuser en moi, comme le prisonnier Michael Scofield fore un tunnel pour s’évader de sa cellule dans Prison Break. Me souvenir comme on fait le mur.

Mais comment fait-on pour se réfugier dans ses souvenirs quand on n’en a aucun ?

Mon enfance n’est ni un paradis perdu, ni un traumatisme ancestral. Je l’imagine plutôt comme une lente période d’obéissance. On a tendance à idéaliser ses débuts mais un enfant est d’abord un paquet que l’on nourrit, transporte et couche. En échange du logement et de la nourriture, le paquet se conforme à peu près au règlement intérieur.

Les nostalgiques de l’enfance sont des gens qui regrettent l’époque où l’on s’occupait d’eux.

Finalement, un commissariat de police, c’est comme une garderie : on vous déshabille, on vous donne à manger, on vous surveille, on vous empêche de sortir. Il n’est pas illogique que ma première nuit en prison me ramène si loin en arrière.

Il n’y a plus d’adultes, il n’y a plus que des enfants de tous les âges. Écrire un livre sur mon enfance, c’est donc parler de moi au présent. Peter Pan est amnésique.

Il est curieux que l’on dise de quelqu’un : « il se sauve » quand il s’en va. On ne peut pas se sauver en restant ?

J’ai un goût salé dans la bouche, comme quand je buvais la tasse à Cénitz.

6

Guéthary, 1972

De mon entière enfance ne demeure qu’une seule image : la plage de Cénitz, à Guéthary ; on devine à l’horizon l’Espagne qui se dessine comme un mirage bleu, nimbé de lumière ; ce doit être en 1972, avant la construction de la station d’épuration qui pue, avant que le restaurant et le parking n’encombrent la descente vers la mer. M’apparaissent un bambin maigrichon et un vieil homme svelte côte à côte sur une plage. Le grand-père est bien plus fringant, bronzé et sportif que son petit-fils, souffreteux et livide. L’homme aux cheveux blancs jette des galets dans la mer, qui rebondissent sur l’eau. Le petit garçon porte un maillot de bain orange avec un triton cousu sur le tissu éponge ; il saigne du nez, un coton dépasse de sa narine droite. Le comte Pierre de Chasteigner de la Rocheposay ressemble physiquement à l’acteur Jean-Pierre Aumont. Il s’écrie :

— Sais-tu Frédéric, qu’ici j’ai vu passer des baleines, des dauphins bleus, et même une orque ?

— C’est quoi, une orque ?

— Comme une baleine noire, carnivore, avec des dents tranchantes comme des lames de rasoir.

— Mais…

— Ne t’inquiète pas, le monstre ne peut pas s’approcher du rivage, il est trop gros, ici sur les rochers tu ne risques rien.

Dans le doute, j’ai décidé de ne plus mettre un pied dans l’eau, ce jour-là. Mon grand-père m’apprenait à pêcher la crevette avec une épuisette, et je sais pourquoi mon frère aîné n’était pas avec nous. À l’époque, un grand médecin avait dit à ma mère que j’avais peut-être une leucémie. J’étais en cure de repos, en « rehab », à sept ans. Je devais me ressourcer au bord de la mer, respirer l’air iodé à travers mes caillots de sang coagulé. À Patrakénéa, en basque la « maison de Patrick » de mon grand-père, dans ma chambre humide, on avait glissé une bouillotte en caoutchouc vert au fond de mon lit, qui clapotait quand je remuais, et rappelait régulièrement sa présence en brûlant mes pieds.

Le cerveau déforme l’enfance, pour l’embellir ou l’empirer, la rendre plus intéressante qu’elle n’était. Guéthary 1972 est comme une trace d’ADN retrouvée ; telle cette experte de la police scientifique du VIIIe arrondissement de Paris, en blouse blanche de laborantine, qui vient de me racler l’intérieur des joues avec une spatule en balsa afin de prélever ma muqueuse buccale, je devrais pouvoir tout rebâtir avec un cheveu retrouvé sur cette plage. Malheureusement je ne suis pas assez expert : sous mes yeux fermés, dans ma cellule crasseuse, je ne récapitule rien d’autre que les rochers qui écorchent la plante des pieds, la rumeur de l’Atlantique grondant au loin pour nous avertir que la marée remonte, le sable poisseux qui colle aux orteils, et ma fierté d’être chargé par mon grand-père de tenir le seau de crevettes qui frétillent dans l’eau de mer. Sur la plage, quelques vieilles dames enfilent leurs bonnets de bain fleuris. À marée basse, les rochers forment des petites piscines, dont les crustacés sont prisonniers. « Tu vois Frédéric, il faut gratter dans les anfractuosités. Vas-y, à ton tour. » En me tendant l’épuisette, mon grand-père aux cheveux blancs et aux espadrilles roses de chez Garcia m’a appris le mot « anfractuosité » ; en épousant les bords coupants de la roche, sous l’eau, il capturait les pauvres bestioles qui se précipitaient à reculons dans son filet. J’ai tenté ma chance mais n’ai cap turé que quelques bernard-l’hermite à la traîne. Il n’empêche : j’étais seul avec Bon Papa, et je me sentais aussi héroïque que lui. En remontant de Cénitz, il cueillait des mûres au bord du chemin. C’était miraculeux pour le petit citadin qui tenait la main de son grand-père, de découvrir que la nature était une sorte de self-service géant : l’océan et les arbres regorgeaient de cadeaux, il suffisait de se pencher pour les ramasser. Jusqu’alors je n’avais vu la nourriture surgir que d’un Frigidaire ou d’un Caddie. J’avais le sentiment d’être au jardin d’Eden, dont les allées sont pleines de fruits.

— Un jour, on ira dans les bois de Vaugoubert ramasser des cèpes sous les feuilles mortes.

On ne l’a jamais fait.

Le ciel était d’un bleu inhabituel : pour une fois, il faisait beau à Guéthary, et les maisons semblaient blanchir à vue d’œil, comme dans les publicités pour la tornade blanche d’« Ajax ammoniaqué ». Mais peut-être le ciel était-il couvert, peut-être que j’essaie d’arranger les choses, peut-être ai-je simplement envie que le soleil brille sur mon seul souvenir d’enfance.

7

Les enfers naturels

Quand la police s’est jetée sur nous, avenue Marceau, nous étions donc une dizaine de noceurs attroupés, allumant des cigarettes autour d’une voiture dont le capot noir verni était strié de lignes blanches parallèles. Nous étions plus proches des Tricheurs de Marcel Carné que des Kids junkies de Larry Clark. Lorsque la sirène s’est mise à hurler, nous nous sommes dispersés dans toutes les directions. Les fonctionnaires n’ont pêché que deux délinquants, comme mon grand-père avec ses crevettes, en fouillant dans les anfractuosités — en l’occurrence la bouche du métro Alma-Marceau dont la grille était baissée en cette heure tardive. Lorsque mon ami, appelons-le le Poète, fut en état d’arrestation, je l’entendis protester : « Mais la vie est un cauchemar ! » La tête interloquée du Policier devant le Poète continuera de me faire sourire jusqu’à ma mort. Deux gardiens de la paix nous soulevèrent jusqu’au capot litigieux ; je me souviens d’avoir apprécié cet exercice de lévitation nocturne. Le dialogue semblait compromis entre la Poésie et l’Ordre Public.

Le Policier : — Mais qu’est-ce qui vous prend de faire ça sur une voiture ?

Le Poète : — La vie est un CAUCHEMAR !

Moi : — Je descends d’un homme crucifié sur des barbelés de Champagne !

Le Policier : — Allez hop, embarquez-moi tout ça au Sarij 8.

Moi : — C’est quoi le Sarij 8 ?

Un autre Policier : — Service d’accueil, de recherche et d’investigation judiciaire du VIIIe arrondissement.

Le Poète : — « A mesure que l’être humain avance dans la vie, le roman qui, jeune homme, l’éblouisssait, la légende fabuleuse qui, enfant, le ssséduisait, se fanent et s’obscurcissssent d’eux-mêmes… »

Moi (fayot et crâneur à la fois) : — C’est pas de lui, ça. Vous avez lu Les Paradis artificiels, mon capitaine ? Vous savez que les paradis artificiels nous aident à fuir les enfers naturels ?

Le Policier (dans sa radio-CB) : — Chef, on est sur un flag, là !

Un autre Policier : — Vous êtes dingues de faire ça sur la voie publique, planquez-vous aux chiottes comme tout le monde ! C’est de la provocation, là !

Moi (en essuyant la poudre sur le capot de la voiture avec mon écharpe) : — Nous ne sommes pas tout le monde, mon commandant. Nous sommes des ZÉCRIVVAINS. OKAY ?

Le Policier (saisissant violemment mon bras) : — Chef, l’individu appréhendé a tenté d’effacer la pièce à conviction !

Moi : — Hé ho, doucement monsieur l’agent, inutile de me casser le bras. Je préférais quand vous me portiez.

Le Poète (avec force mouvements de tête supposés indiquer la dignité humaine et l’orgueil de l’artiste incompris) : — La liberté est impossssible…

Le Policier : — Il peut pas la fermer, lui ?

Le Poète (convaincu de convaincre, articulant beaucoup trop, syllabe par syllabe, le doigt levé comme un clochard parlant tout seul dans le métro) : — Le Pouvoir a besoin des zartisstes pour lui dirre la vvvérité.

Le Policier : — Vous essayez de jouer au plus con avec moi ?

Le Poète : — Non, vous seriez sssûr de gagner.

Le Chef : — Oh lala, ça sent la garde à vue ! Allez zou, coffrez-moi tout ça !

Moi : — Mais… mon frère a la Légion d’honneur !

Nous fûmes lévités dans la voiture bicolore qui hululait.

Je ne sais pas pourquoi, j’ai tout de suite pensé au film Le gendarme de Saint-Tropez (1964), quand Louis de Funès et Michel Galabru courent après une bande de nudistes sur la plage pour les peindre en bleu. Nous le regardions tous les étés, en famille, à Guéthary, dans le salon qui sentait le feu de bois, la cire à parquets et le Johnny Walker sur glace. Une autre référence serait Les Pieds Nickelés en plein suspense de Pellos (1963) mais je n’arrive pas à départager qui ferait Ribouldingue, et qui Filochard.

J’avais déjà séjourné dans un panier à salade pendant le Salon du Livre de Paris, en mars 2004. J’avais tenté d’approcher le Président Chirac pour lui offrir un tee-shirt à l’effigie de Gao Xingjian. Le pays invité d’honneur au Salon était la Chine, mais le prix Nobel de littérature 2000, dissident chinois exilé en France et naturalisé français, avait été bizarrement « oublié » par les autorités. Là aussi, j’avais été soulevé de terre par des bras musclés ; là encore, j’avais trouvé la sensation plutôt planante. Il faut dire que j’avais eu de la chance : l’un de mes porteurs avait reçu un message rassurant par talkie-walkie.

— Le tapez pas, il est connu.

Ce jour-là, j’avais béni ma notoriété. On m’avait relâché au bout d’une heure et le lendemain ma détention provisoire faisait la une du Monde. Une heure de prison dans une camionnette grillagée pour avoir l’air d’un intrépide défenseur des droits de l’homme, c’était un très bon rapport douleur physique/rétribution médiatique. Cette fois, on allait m’enfermer un peu plus longtemps pour une cause nettement moins humanitaire.

8

Le râteau originel

Pourquoi Guéthary ? Pourquoi mon seul souvenir d’enfance me ramène-t-il toujours dans ce mirage rouge et blanc du Pays basque, où le vent gonfle les draps pincés sur les cordes à linge, comme les voiles d’un paquebot immobile ? Je me dis souvent : c’est là que j’aurais dû vivre. Je serais différent ; grandir là-bas aurait tout changé. Quand je ferme les yeux, la mer de Guéthary danse sous mes paupières, et c’est comme si j’ouvrais les volets bleus de la maison d’autrefois. Je regarde par cette fenêtre et je plonge dans le passé, ça y est, je nous revois.

Un chat siamois s’échappe par la porte du garage. Nous descendons manger du pain d’épice beurré, enveloppé dans du papier d’aluminium, sur la plage avec mon frère Charles et ma tante Delphine qui a le même âge que nous (c’est la plus jeune sœur de ma mère). Des serviettes de bain sont roulées sous nos bras. Sur le chemin, mon cœur bat plus vite à l’approche de la voie ferrée, par peur d’avoir un accident de train comme mon père au même âge, en 1947. Il tenait un kayak, qui fut happé par le train de San Sebastian ; il fut traîné sur le ballast, ensanglanté, la hanche ouverte le long de la voie ferrée, le crâne fracturé, le bassin enfoncé. Depuis, un panneau avertit les piétons à cet endroit : « Attention, un train peut en cacher un autre. » Mais mon cœur bat aussi parce que j’espère croiser les filles du garde-barrière. Isabelle et Michèle Mirailh avaient la peau dorée, les yeux verts, les dents immaculées, des salopettes en jean qui s’arrêtaient au-dessus des genoux. Mon grand-père n’aimait pas qu’on les fréquente mais je n’y peux rien si les plus belles filles du monde sont socialement défavorisées, c’est sûrement Dieu qui cherche à rétablir un semblant de justice sur cette terre. De toute manière elles n’avaient d’yeux que pour Charles, qui ne les voyait pas. Elles s’illuminaient sur son passage, « hé ! voilà le Parisien blond », et Delphine leur demandait fièrement : « Vous vous souvenez de mon neveu ? » ; il me précédait dans la pente vers la mer, prince d’or aux yeux indigo, un garçon si parfait en polo et bermuda Lacoste blancs qui descendait au ralenti vers la plage avec sa planche de body surf en polystyrène expansé sous le bras, au milieu des terrasses fleuries d’hortensias… puis les filles perdaient leur sourire quand elles me voyaient courir derrière, squelette ébouriffé aux membres désordonnés, clown malingre aux incisives cassées par une bataille de marrons à Bagatelle, les genoux rugueux de croûtes violettes, le nez qui pelait, le dernier gadget de Pif à la main. Elles n’étaient même pas dégoûtées par mon apparition, mais leurs regards vaquaient à d’autres occupations quand Delphine me présentait : « Et, euh… lui c’est Frédéric, le petit frère. » Je rougissais jusqu’au bout de mes oreilles décollées, qui dépassaient de ma tignasse blonde, je n’arrivais pas à parler, j’étais paralysé de timidité.

Toute mon enfance, je me suis battu contre le rougissement. M’adressait-on la parole ? Des plaques vermeilles naissaient sur mes joues. Une fille me regardait ? Mes pommettes viraient au grenat. Le professeur me posait une question en classe ? Mon visage s’empourprait. A force j’avais mis au point des techniques pour dissimuler mes rougeurs : refaire mon lacet de chaussure, me retourner comme s’il y avait soudain quelque chose de fascinant à regarder derrière moi, partir en courant, cacher mon visage derrière mes cheveux, retirer mon chandail.

Les sœurs Mirailh, assises sur le muret blanc au bord du chemin de fer, balançaient leurs jambes au soleil entre deux pluies d’été, pendant que je refaisais mes lacets en respirant l’odeur de terre humide. Mais elles ne me prêtaient guère attention : je croyais être rouge alors que j’étais transparent. Repenser à mon invisibilité me fait encore enrager, j’en ai tant crevé de tristesse, de solitude et d’incompréhension ! Je me rongeais les ongles, horriblement complexé par mon menton en galoche, mes oreilles d’éléphant et ma maigreur squelettique, cibles des moqueries à l’école. La vie est une vallée de larmes, c’est ainsi : à aucun moment de ma vie je n’ai eu autant d’amour à donner que ce jour-là, mais les filles du garde-barrière n’en voulaient pas, et mon frère n’y pouvait rien s’il était plus beau que moi. Isabelle lui montrait un bleu sur sa cuisse : « regarde hier je suis tombée de vélo, tu vois là ? tiens, appuie avec ton doigt, aïe, pas trop fort, tu me fais mal… », et Michèle essayait d’attirer Charles en se penchant en arrière avec ses longs cheveux noirs, fermant les yeux comme ces poupées qu’on allonge et qui rouvrent les paupières quand on les assied. Ô mes belles, si vous saviez comme il se foutait de vous ! Charles pensait au Monopoly dont la partie allait reprendre le soir même, à ses immeubles hypothéqués rue de la Paix et avenue Foch, il vivait déjà à l’âge de neuf ans la même vie qu’aujourd’hui, avec le monde à ses pieds, l’univers plié à ses désirs de vainqueur, et dans cette vie impeccable il n’y avait pas de place pour vous. Je comprends votre admiration (on veut toujours ce qui est inaccessible), car je l’admirais autant que vous, mon aîné victorieux, j’étais si fier d’être son cadet que je l’aurais suivi jusqu’au bout du monde, « ô frère plus chéri que la clarté du jour », et c’est pourquoi je ne vous en veux pas, au contraire je vous remercie : si vous m’aviez aimé d’emblée, aurais-je écrit ?

Ce souvenir est revenu spontanément : il suffit d’être en prison et l’enfance remonte à la surface. Ce que je prenais pour de l’amnésie était peut-être la liberté.

9

Un roman français

Mes quatre grands-parents sont morts avant que je ne m’intéresse de près à leur existence. Les enfants prennent leur éternité pour une généralité, mais les parents de leurs parents disparaissent sans leur laisser le temps de poser toutes les questions. Au moment où, devenus parents à leur tour, les enfants veulent enfin savoir d’où ils viennent, les tombes ne répondent plus.

Entre les deux guerres mondiales, l’amour reprit ses droits ; des couples se formaient ; j’en suis un résultat lointain.

Vers 1929, le fils d’un médecin palois qui avait coupé beaucoup de jambes à Verdun se rendit à un récital au Conservatoire Américain de Fontainebleau, où il effectuait son service militaire. Une cantatrice veuve (née à Dalton, Georgia) nommée Nellie Harben Knight y interprétait des lieder de Schubert, des airs des Noces de Figaro et la célèbre mélodie de Puccini : « O mio babbino caro » en robe longue blanche à dentelles, du moins je l’espère. J’ai retrouvé une photo d’elle où Nellie est ainsi vêtue, dans le New York Times du 23 octobre 1898, qui précise : « Her voice is a clear, sympathetic soprano of extended range and agreeable quality. » Mon arrière-grand-mère à la « voix claire, soprano de large tessiture et d’agréable tonalité », voyageait accompagnée de sa fille Grace, laquelle méritait bien son prénom. C’était une grande blonde aux yeux bleus baissés sur les touches de son piano, comme une héroïne de roman de Henry James. Elle était la fille d’un colonel dans l’armée britannique des Indes mort en 1921 de la grippe espagnole : Morden Carthew-Yorstoun avait épousé Nellie à Bombay après avoir servi dans la guerre des Zoulous en Afrique du Sud, puis avec Lord Kitchener au Soudan, puis commandé un régiment néo-zélandais, le Poona Horse, dans la guerre des Boers avec Winston Churchill sous ses ordres. Le troufion palois parvint à croiser le regard de l’orpheline à l’ascendance si amusante, puis à lui tenir la main durant quelques valses, fox-trot, char lestons endiablés. Ils se découvrirent le même sens de l’humour, la même passion pour l’Art — la mère du jeune Béarnais, Jeanne Devaux, était peintre (elle a notamment peint le portrait de Marie Toulet, l’épouse du poète, à Guéthary), profession presque aussi exotique que cantatrice. Le jeune homme du Sud-Ouest devint soudain un mélomane assidu des soirées musicales du Conservatoire Américain. Charles Beigbeder et Grace Carthew-Yorstoun se revirent ainsi à chacune de ses permissions ; il lui mentit sur son âge : né en 1902, à vingt-six ans passés il aurait dû être marié depuis longtemps. Mais il aimait la poésie, la musique et le champagne. Le prestige de l’uniforme (après tout, Grace était fille de militaire) fit le reste. La jeune Grace ne repartit pas à New York. Ils se marièrent à la mairie du XVIe arrondissement, le 28 avril 1931. Ils eurent deux garçons et deux filles ; le deuxième garçon est mon père, né en 1938. A la mort du sien, le jeune Charles hérita d’un établissement de cure à Pau : le « Sanatorium des Pyrénées ». C’était une vaste propriété de 80 hectares (forêt, essences résineuses, prairies, jardins) au point culminant des coteaux de Jurançon, à une altitude de 335 mètres. Comme dans La Montagne magique, une clientèle fortunée y contemplait, en smoking, d’admirables crépuscules sur la chaîne des Pyrénées centrales et, au nord, un panorama très étendu sur la ville de Pau et la vallée du Gave. Il était difficile de résister à l’appel des bois de pins et des chênes de haute futaie où les enfants pourraient gambader à leur aise avant d’être relégués en pension — à l’époque, les parents n’élevaient pas eux-mêmes leurs enfants, et, d’une certaine manière, comme on le verra plus tard, c’est toujours le cas. Charles Beigbeder quitta sans regrets son poste d’avoué dans une étude de clercs et emmena ma grand-mère humer l’air reconstituant du Béarn, où elle pourrait engueuler sa domesticité à satiété et tisser des liens avec la communauté britannique locale. Mon grand-père fit fructifier l’entreprise paternelle avec l’argent de sa femme et de sa mère. Bientôt notre famille posséda une dizaine de sanatoriums dans la région, rebaptisés « Les Établissements de Cure du Béarn », et mes grands-parents firent l’acquisition d’une superbe demeure de style cottage anglais à Pau : la Villa Navarre, où Paul-Jean Toulet, Francis Jammes et Paul Valéry séjournèrent (la légende familiale prétend que l’auteur de Monsieur Teste rédigeait son courrier très tôt ; le majordome, prénommé Octave, râlait car il devait se réveiller pour lui apporter son pot de café le matin à 4 heures). Catholique et royaliste militant, Charles Beigbeder ressemblait physiquement à Paul Morand et lisait assidûment L’Action Française, ce qui ne l’empêcha pas d’être élu Président du Cercle Anglais (exclusivement masculin, c’était, à l’époque, le club le plus élégant de Pau : il y organisait des causeries littéraires). Dans les années cinquante, le ménage hérita d’une villa sur la côte basque, Cenitz Aldea (« Du côté de Cénitz » en basque) dans un village à la mode depuis la Belle Époque : Guéthary. La tuberculose a rapporté beaucoup à ma famille, je n’hésite pas à dire que la découverte de la streptomycine par Selman Waksman vers 1946 fut une véritable catastrophe pour mon patrimoine.

Dans la même période, toujours l’entre-deux-guerres (comme si ces jeunes gens avaient pu prévoir que leur après-guerre était aussi une avant-guerre), la vie était plus stricte dans les châteaux du Périgord vert. Une comtesse qui avait perdu son mari lors de la deuxième bataille de Champagne se retrouva seule à Quinsac, au château de Vaugoubert, avec deux filles et deux garçons. En ce temps-là, les veuves catholiques de guerre restaient sexuellement fidèles à leur mari défunt. Bien entendu, leurs enfants aussi devaient se sacrifier. Les deux filles s’occupaient bien de leur mère : celle-ci les incita à continuer, ce qu’elles firent toute leur vie. Quant aux deux garçons, ils furent enrôlés automatiquement à Saint-Cyr, où la particule était bien vue. L’aîné accepta d’épouser une aristocrate qu’il n’avait pas vraiment choisie. Malheureusement, elle le trompa assez tôt avec un maître nageur : le jeune homme eut le cœur brisé d’avoir été si mal récompensé pour sa docilité. Il demanda le divorce ; en représailles, sa mère le déshérita. Au frère cadet aussi, il arriva des malheurs : envoyé en garnison à Limoges, il tomba amoureux d’une ravissante roturière, une brune aux yeux bleus qui dansait debout sur les pianos (premier problème) et la mit enceinte avant de l’avoir épousée (second souci). Il fallut donc officialiser rapidement l’union : le mariage du comte Pierre de Chasteigner de la Rocheposay avec la ravissante Nicole Marcland, dite Nicky, eut lieu le 31 août 1939 à Limoges. La date était mal choisie : le lendemain, l’Allemagne envahissait la Pologne. Bon Papa eut à peine le temps de faire de même avec Bonne Maman. La drôle de guerre l’attendait, où la ligne Maginot se révéla aussi peu fiable que la méthode Ogino. Pierre se retrouva prisonnier. Lorsqu’il s’évada, une religieuse lui ayant prêté des vêtements civils et de faux papiers, il revint en France pour concevoir ma mère. Il apprit alors qu’il serait à son tour déshérité, la comtesse mère ayant quelques difficultés à assumer une mésalliance lors de la messe dominicale, pourtant célébrée par le curé local dans la chapelle de son château. Curieuses sont les coutumes chez les aristocrates chrétiens : elles consistent à priver d’héritage une progéniture déjà orpheline. La lignée des Chasteigner de la Rocheposay remontait aux croisades (je descends d’Hugues Capet, mais je suppose que nous sommes nombreux dans ce cas), comptant un Évêque de Poitiers, ambassadeur d’Henri II à Rome. Ronsard a dédié une ode à l’un de mes aïeuls, Anthoine, abbé de Nanteuil. Bien que composés en 1550, ces vers demeurent d’actualité en cette nuitée funeste de janvier 2008 :

« Comme le temps vont les choses mondaines

Suivant son mouvement

Il est soudain et les saisons soudaines

Font leurs cours brèvement.(…)

Comme un printemps les jeunes enfants croissent

Puis viennent en été

L’hiver les prend et plus ils n’apparoissent

Cela qu’ils ont été. »

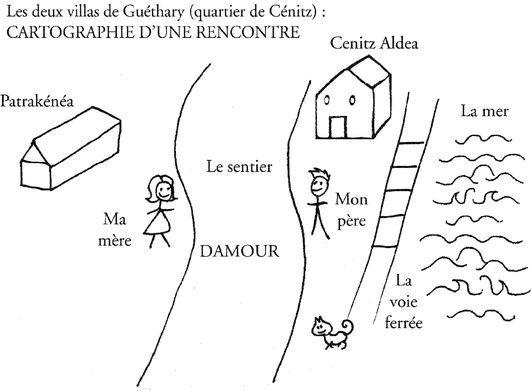

Malgré l’avertissement lancé à mon trisaïeul par le « Prince des poètes », mon grand-père fut donc sacrifié sur l’autel de l’Amour-Passion. Il suivit le choix romantique qu’avait fait le duc de Windsor trois années auparavant, et que Madame Cécilia Ciganer-Albeniz imita soixante-huit ans plus tard : renoncer au château plutôt qu’au bonheur. La guerre terminée, Pierre de Chasteigner occupa l’Allemagne avec toute sa famille pendant quelques années, dans le Palatinat, puis démissionna de l’armée en 1949 pour ne pas partir en Indochine. Il fut alors contraint d’expérimenter quelque chose que personne de sa lignée n’avait tenté depuis environ un millénaire : travailler. Il s’installa dans un appartement parisien aux étagères encombrées d’éditions du Bottin Mondain et d’œuvres érotiques de Pierre Louÿs, rue de Sfax, tout en obéissant aux ordres de son beau-frère qui dirigeait un laboratoire pharmaceutique. Ce ne furent pas ses années les plus heureuses. Quand on n’a plus les moyens de flamber à Paris, on emmène sa femme au bord de la mer pour qu’elle fasse des parties de bridge et d’autres enfants. Or le père de Nicky possédait une maison à Guéthary : elle y avait de beaux souvenirs. Le Comte et la Comtesse décidèrent d’y acheter une petite bicoque en viager à Madame Damour, qui eut la courtoisie de trépasser dans un délai assez bref. C’est ainsi que le noble militaire et ses six enfants emménagèrent à Patrakénéa juste en face de Cenitz Aldea, le lieu de villégiature de bourgeois-bohêmes américano-béarnais : les Beigbeder. Où le lecteur commence à comprendre l’importance stratégique de ce lieu. A Guéthary, mes deux familles vont devenir amies, et mon père va bientôt rencontrer ma mère.

10

Avec famille

J’ai rêvé d’être un électron libre mais on ne peut pas se couper éternellement de ses racines. Retrouver cet enfant sur la plage de Guéthary, c’est accepter de venir de quelque part, d’un jardin, d’un parc enchanté, d’une prairie qui sent l’herbe fraîchement tondue et le vent salé, d’une cuisine au goût de compote de pommes et de pain rassis.

J’ai horreur des règlements de comptes familiaux, des autobiographies trop exhibitionnistes, des psychanalyses déguisées en livres et des lavages de linge sale en public. Mauriac, au début de ses Mémoires intérieurs, nous donne une leçon de pudeur. S’adressant tendrement à sa famille, il se sacrifie : « Je ne parlerai pas de moi, pour ne pas me condamner à parler de vous. » Pourquoi n’ai-je pas moi aussi la force de rester coi ? Un peu de dignité est-elle possible quand on tente de savoir qui l’on est et d’où l’on vient ? Je sens que je vais devoir embarquer ici de nombreux proches, vivants ou morts (j’ai déjà commencé). Ces gens aimés n’ont pas demandé à se retrouver dans ce livre comme dans une rafle. Je suppose que toute vie a autant de versions que de narrateurs : chacun possède sa vérité ; précisons d’emblée que ce récit n’exposera que la mienne. De toute façon, il n’est plus question de se plaindre de sa famille à 42 ans. Il se trouve que je n’ai plus le choix : je dois me souvenir pour vieillir. Détective de moi-même, je reconstitue mon passé à partir des rares indices dont je dispose. J’essaie de ne pas tricher mais le temps a désorganisé ma mémoire comme on mélange le jeu de cartes avant une partie de Cluedo. Ma vie est une énigme policière où le baume du souvenir enjolive, en la déformant, chaque pièce à conviction.

En principe, toute famille a une histoire mais la mienne n’a pas duré très longtemps ; ma famille rassemble des gens qui ne se connaissent pas bien entre eux. A quoi sert une famille ? A se séparer. La famille est le lieu de la non-parole. Mon père ne parle plus à son frère depuis vingt ans. Ma famille maternelle ne connaît plus ma famille paternelle. On voit souvent sa tribu quand on est enfant, en vacances. Puis les parents se quittent, on voit moins souvent son père, abracadabra : une moitié de la famille disparaît. On grandit, les vacances s’espacent, et la famille maternelle s’éloigne aussi, on finit par ne plus la croiser qu’aux mariages, aux baptêmes et aux enterrements — pour les divorces, personne n’envoie de faire-part. Quand quelqu’un organise le goûter d’anniversaire d’un neveu ou un dîner de Noël, on trouve des excuses pour ne pas s’y rendre : trop d’angoisse, la peur d’être percé à jour, observé, critiqué, renvoyé à soi-même, reconnu pour ce que l’on est, jugé à sa juste valeur. La famille vous rappelle les souvenirs que vous avez effacés, et vous reproche votre amnésie ingrate. La famille est une succession de corvées, une meute de personnes qui vous ont connu bien trop tôt, avant que vous ne soyez terminé — et les anciens sont surtout les mieux placés pour savoir que vous ne l’êtes toujours pas. Longtemps, j’ai cru que je pourrais me passer d’elle. J’étais comme la barque de Fitzgerald dans la dernière phrase de Gatsby, « luttant contre un courant qui la ramène sans cesse vers le passé ». J’ai fini par revivre exactement tout ce que je voulais éviter. Mes deux mariages ont sombré dans l’indifférence. J’aime ma fille plus que tout mais ne la vois qu’un week-end sur deux. Fils de divorcés, j’ai divorcé à mon tour, précisément par allergie à la « vie de famille ». Pourquoi cette expression m’apparaît-elle comme une menace, voire un oxymoron ? On se figure tout de suite un pauvre homme épuisé, qui tente d’installer un siège-bébé dans une automobile ovale. Bien sûr, il n’a pas fait l’amour depuis des mois. Une vie de famille est une suite de repas dépressifs où chacun répète les mêmes anecdotes humiliantes et automatismes hypocrites, où l’on prend pour un lien ce qui n’est que loterie de la naissance et rites de la vie en communauté. Une famille, c’est un groupe de gens qui n’arrivent pas à communiquer, mais s’interrompent très bruyamment, s’exaspèrent mutuellement, comparent les diplômes de leurs enfants comme la décoration de leurs maisons, et se déchirent l’héritage de parents dont le cadavre est encore tiède. Je ne comprends pas les gens qui considèrent la famille comme un refuge alors qu’elle ravive les plus profondes paniques. Pour moi, la vie commençait quand on quittait sa famille. Alors seulement l’on se décidait à naître. Je voyais la vie divisée en deux parties : la première était un esclavage, et l’on employait la seconde à essayer d’oublier la première. S’intéresser à son enfance était un truc de gâteux ou de lâche. À force de croire qu’il était possible de se débarrasser de son passé, j’ai vraiment cru que j’y étais parvenu. Jusqu’à aujourd’hui.

11

Fin de règne

La dernière fois que j’ai vu Pierre de Chasteigner, le majestueux pêcheur de crevettes à la crinière blanche, c’était à l’Institut Curie, dans le Ve arrondissement de Paris, en 2004. Mon grand-père était allongé sur un lit d’hôpital, chauve, maigre, mal rasé, et la morphine le faisait délirer. La sirène d’alerte du premier mercredi du mois s’est mise à hululer. Il m’a parlé de sa Seconde Guerre mondiale :

— Quand on entendait la sirène, l’explosion des bombes, ou les moteurs des avions, c’était une bonne nouvelle : ça voulait dire qu’on était encore vivant.

Officier dans l’armée française, Pierre de Chasteigner a été blessé au bras par un éclat d’obus puis fait prisonnier près d’Amiens pendant la drôle de guerre, en 1940. Échappant de peu au peloton d’exécution, il a réussi à s’évader avec de faux papiers.

— J’aurais dû rentrer dans la Résistance mais j’ai été lâche : j’ai préféré rentrer chez moi.

C’était la première fois qu’il évoquait le sujet devant moi. Je suppose qu’il voyait sa vie défiler ; dommage qu’il faille attendre d’être mourant pour recouvrer enfin la mémoire. Je ne savais pas quoi lui répondre. Il avait perdu autant de kilos que de cheveux ; il respirait trop fort. Des tuyaux entraient et sortaient de lui en faisant des gargouillis inquiétants.

— Tu comprends Frédéric, ton oncle et ta mère étaient déjà nés. J’avais perdu mon père à l’âge de deux mois. C’est dur de grandir sans son papa.

Il savait que nous avions cette faille en commun. J’ai évité le sujet. Granny aussi était orpheline, c’est dingue quand on y pense, ma grand-mère paternelle et mon grand-père maternel ont tous deux perdu leurs pères militaires. Je viens d’un monde sans pères. Mon pêcheur de crevettes aux joues si creuses a continué :

— Je n’ai pas voulu risquer de faire subir le même sort à mes enfants alors j’ai été lâche…

Le fils du martyr de la bataille de Champagne se reprochait de ne pas en avoir été un autre. J’ai secoué la tête :

— Arrêtez de répéter une chose pareille. Au contraire, Bon Papa, vous êtes entré dans la Résistance, au maquis de l’ORA[1] dans le Limousin en 1943.

— Oui mais j’y suis entré très tard, comme Mitterrand. (Il prononçait « mitrand ».) Frédéric, comment as-tu pu soutenir les communistes ? Les gars de Guingouin ont failli me flinguer tu sais, on était un réseau concurrent, ils étaient très dangereux…

Je ne voulais pas répondre que j’avais soutenu les communistes pour désobéir à ma condition sociale, donc à lui. Je n’osais pas dire que j’y voyais aussi la continuation de la charité chrétienne par d’autres moyens. Les conversations entre générations sont rares, il ne faut pas digresser ; si l’on perd le fil on risque de ne jamais le retrouver (c’est d’ailleurs ce qui s’est passé). L’important, c’est que mon grand-père n’avait pas connu son père parce que celui-ci était mort. Moi, c’était presque pire : je fus privé de père alors qu’il était vivant. Ma fille endure sans doute la même étrange absence ; le silence des vivants est plus difficile à comprendre que celui des morts. J’aurais dû prendre la main de mon ancêtre mais dans ma famille on ne se touche pas.

— Bon Papa, vous avez été héroïque de rester avec vos enfants, tant pis pour la France.

En prononçant cette phrase, je savais que je risquais une gifle mais mon grand-père était fatigué, il s’est contenté de soupirer. Il m’a demandé ensuite si je priais pour lui et j’ai menti. J’ai dit oui. Il actionnait la pompe à morphine, et planait vraiment : c’est drôle de se dire que notre système de santé drogue les cancéreux en toute légalité, tandis que ceux qui se défoncent dans la rue finissent la nuit en taule (sont-ils vraiment moins malades ?). Quand je suis sorti de la clinique, la nuit était tombée comme si quelqu’un avait éteint la lumière.

Sur son lit de mort, mon grand-père m’avait dit, en gros : « Fais l’amour, pas la guerre. » Au moment ultime, l’ancien commandant décoré de la croix de guerre 39–45 devenait idéologiquement soixante-huitard. J’ai mis des années à comprendre ce qu’il essayait de me dire au moment fatal : toi Frédéric, tu n’as pas vécu la guerre qui a précédé ta naissance, mais tes parents et grands-parents en conservent le souvenir, même inconscient, et tous tes problèmes, et les leurs, ont un lien direct avec la souffrance, la peur, les rancœurs et les haines de cette période de l’Histoire de France. Ton arrière-grand-père fut un héros de 1914–1918, ton grand-père est un ancien combattant de la guerre suivante, et tu crois que cette violence n’a eu aucune conséquence sur les générations ultérieures ? C’est grâce à notre sacrifice que tu as pu grandir dans un pays en paix, mon petit-fils chéri. N’oublie pas ce que nous avons traversé, ne te trompe pas sur ton pays. N’oublie pas d’où tu viens. Ne m’oublie pas.

On l’a enterré une semaine après, au cimetière marin, devant l’église de Guéthary, parmi les croix penchées, sous la pierre où ma grand-mère l’attendait déjà, avec vue sur l’océan derrière les collines ; les vallons verts mariés au bleu profond de la mer. Pendant la cérémonie, ma cousine Margot Crespon, jeune comédienne à fleur de peau, a lu une contrerime de Toulet (poète opiomane qui repose dans le même cimetière que mon grand-père morphinomane) :

« Dormez, ami ; demain votre âme

Prendra son vol plus haut.

Dormez, mais comme le gerfaut,

Ou la couverte flamme.

Tandis que dans le couchant roux

Passent les éphémères,

Dormez sous les feuilles amères.

Ma jeunesse avec vous. »

J’avais choisi ce poème parce qu’il ressemble à une prière. En sortant de l’église, j’ai vu le soleil se dissoudre dans les branches d’un cyprès comme une pépite d’or dans la main d’un géant.

12

Avant d’être mes parents, ils étaient deux voisins

En France c’était l’après-guerre, la Libération, les trente glorieuses, bref, le devoir d’oubli qui précéda le devoir de mémoire. Guéthary n’était plus aussi chic qu’avant les congés payés : les « estivants » envahissaient les plages, embouteillaient les routes, polluaient le sable de papiers gras. Mes grands-parents pestaient des deux côtés du Chemin Damour contre la démocratisation de la France. À l’étage de la villa des Beigbeder, quand Jean-Michel, en chandail blanc, s’accoudait au balcon, il pouvait épier ce qui se tramait dans le jardin de la maison d’en face : les deux filles Chasteigner, Christine et Isabelle, jouaient au badminton ou buvaient des orangeades, ou se maquillaient pour aller au toro de fuego du 14 juillet. J’ai vérifié : du balcon de Cenitz Aldea, l’on a toujours une vue plongeante sur le perron de Patrakénéa, comme dans un décol leté. J’ai hâte d’espionner les nouveaux propriétaires quand j’irai boire le thé chez ma tante Marie-Sol, qui réside toujours dans la villa des Beigbeder (la maison des Chasteigner a été vendue l’an dernier). Cette configuration géographique n’est pas anodine dans l’histoire de ma vie. Si mon père n’avait pas observé les filles Chasteigner par-dessus la route, je ne serais pas ici pour en parler. A mes yeux, ce balcon peint en bleu est un lieu aussi sacré que celui de Vérone chez Shakespeare.

Les stations balnéaires ne sont pas uniformes. Chaque plage de la Côte basque possède sa personnalité propre. La grande plage de Biarritz est notre Croisette cannoise, avec le Palais en guise de Carlton rose, et le Casino comme un Palm Beach défraîchi. On pourrait se croire aussi sur les planches de Deauville, quand on s’assied en terrasse pour commander des huîtres et du vin blanc, en regardant déambuler des familles en bermuda qui n’ont jamais entendu parler des bals du marquis de Cuevas. La plage de Bidart est plus familiale, c’est la même bourgeoisie à pulls sur épaules qu’à Ars-en-Ré. A éviter si l’on n’aime pas les cris d’enfants noyés, les serviettes de bain Hermès ou les prénoms composés. Surnommée « la bâtarde des basques », la plage de Guéthary est plus sauvage, prolétaire ; elle a l’accent du pays et rassemble beaucoup d’ex-toxicomanes en désintox. Elle sent la friture et l’huile solaire bon marché ; on s’y déshabille dans des tentes rayées rouge et blanche louées pour la saison. Même les vagues diffèrent de baie en baie : plus droites à Biarritz, plus dangereuses à Bidart, plus hautes à Guéthary. A Biarritz, les vagues te cassent le dos sur le sable, à Bidart les baïnes t’aspirent vers le large, à Guéthary les rouleaux te broient sur les rochers. A Saint-Jean-de-Luz la digue a castré la houle, c’est pourquoi les vieux, assis sur des bancs, ne commentent que le vol des goélands et le passage des hélicoptères de secouristes. A Hendaye se trouvent les plus gros rouleaux, dont la célèbre « Belharra », une vague de 15 à 18 mètres que les surfeurs les plus psychopathes affrontent tractés par un scooter des mers. La plage des Alcyons, c’est carrément la grève bretonne, avec les embruns en guise de brumisateur, et les galets comme « foot massage » ; la Chambre d’Amour est un refuge pour romantiques indépendantistes et dragueurs nostalgiques de la Rolls Royce d’Arnaud de Rosnay ; la Côte des Basques sert de rendez-vous pour conducteurs de minibus Volkswagen remplis de fumée rigolote et de bikinis qui sèchent ; la Madrague est snob, tropézienne comme son nom d’emprunt. La plage préférée des habitants du coin se nomme Erretegia, cirque naturel splendide entre Ilbarritz et Bidart. Sa qualité principale : les Parisiens ne la connaissent pas. Pourquoi ma mémoire ne retient-elle que Cénitz ? Est-ce seulement à cause du nom de la villa des Beigbeder à Guéthary : Cenitz Aldea ? Cénitz est revêche, avec ses rochers qui coupent et son sable piquant. Cénitz est fougueuse, désagréable, déprimée, sauvage. Les vagues qui s’y lèvent sont grosses, lourdes, désordonnées, sales, bruyantes. Il y fait souvent très froid. Dans le Pays basque, le soleil est une denrée rare : on l’attend, le curé prie à la messe du dimanche pour qu’il arrive, on en parle sans cesse, on se rue aux Cent Marches ou à la Plancha dès qu’il apparaît, et le lendemain il pleut de nouveau mais on s’en fout puisqu’on se réveille à cinq heures de l’après-midi. Le soleil est anormal à Guéthary mais comment se lasser de pareils ciels ? Le ciel est un océan suspendu. De temps à autre, il fond sur nous, lavant les collines et les maisons à l’eau de mer. Mon seul souvenir d’enfance se déroule sur la plage la moins accueillante de France. Mon cerveau n’a pas sélectionné cet endroit par hasard. C’est en descendant à Cénitz que mon père a failli mourir à neuf ans, traîné par un train. C’est sur la route de Cénitz qu’il a rencontré ma mère, en vacances dans la villa d’en face. Et c’est dans ce village qu’ils se sont mariés. Cénitz est un concentré de toute ma vie. Me souvenant de ce seul lieu, je me résume, je me condense. Se souvenir du cœur de soi évite d’avoir à se rappeler le reste ; ma mémoire est paresseuse, elle a retenu Cénitz comme une antisèche mnémotechnique dont découle mon existence. Comme dans Mulholland Drive de David Lynch, le plus grand film sur l’amnésie, où une simple clé bleue suffit à reconstruire une vie détruite. Imaginez un bourdonnement monter en fond sonore pour dramatiser la situation, car ici on approche du noyau thermonucléaire de mon Histoire. Je vais dessiner un schéma ci-dessous pour vous permettre d’y voir plus clair.

Maman : très jeune, une blonde aux cheveux fins en robe légère, aux yeux clairs, bleu azur, dents blanches, distinction timide, petite aristo aux absolues bonnes manières, preuve vivante qu’intelligence peut rimer avec innocence, impatiente d’échapper à sa famille de noblesse engoncée, très romantique, sublime de corps et d’âme. Prête pour une longue vie de poésie, d’amour et de plaisir, elle va se donner à…

Papa : un jeune homme mince et riche, un peu écrasé par son grand frère, il est studieux et il a fait le tour du monde à 18 ans, concentré et passionnant, il a l’œil vert perçant, drôle sans aucune méchanceté, un adolescent curieux de philosophie et de littérature comme son père, désireux de conquérir l’Amérique de sa mère, calme sans être blasé, ouvert d’esprit, hédoniste sans vulgarité, fier et souriant, il déteste les snobs car il les connaît tous, il rêve d’embrasser le monde et ma mère.

C’est ainsi que je les imagine, d’après photographies, dans la gloire de leurs deux jeunesses.

Mon père sort de Cenitz Aldea en costume d’alpaga, les Ennéades de Plotin sous le bras.

Ma mère sort de Patrakénéa en jupe à pois, un 45 tours des Platters à la main.

La route entre eux se nomme le sentier Damour, cela ne s’invente pas.

J’essaie de m’imaginer cette rencontre sans laquelle je ne serais pas assis dans ma cellule, recroquevillé sur mes genoux. Ma mère a 16 ans et mon père 19. « Sa petite sœur avait de plus gros seins mais c’est l’aînée que j’ai choisie, va savoir pourquoi », me confiera mon père quarante ans plus tard au restaurant Orient-Extrême. Pudeur inutile : je sais qu’il en était fou, et elle aussi. Un soir, mon père serre ma mère par la taille durant le toro de fuego. Puis ils s’enlacent dans la 2CV de mon père et c’est merveilleux, l’univers est impeccable, la vie simplifiée, tout devient si évident dans ces moments-là, mais pourquoi dis-je « ces moments » au pluriel, alors que nous savons tous qu’un moment pareil est unique — moi aussi je n’ai ressenti cela qu’une seule fois. Ils vivent un coup de foudre réciproque, instantané, comme il n’en arrive jamais, laissez-moi croire cela, s’il vous plaît, cette idée me soigne.

Plusieurs étés de suite, ils s’aperçoivent timidement, vont à la plage ou à la messe, boivent des citronnades (mon père déteste l’alcool), dansent peut-être, font du vélo, critiquent leurs familles, regardent la mer, bâtissent sûrement des châteaux en Espagne. Ils se sont revus à Paris après leur premier baiser, en cachette, rue des Sablons, dans la garçonnière du jeune homme. C’est là qu’ils se sont connus bibliquement, bien avant de se marier. Ne m’en veuillez pas pour ce manque de professionnalisme, mais je préfère ne pas imaginer tous les détails de la vie sexuelle de mes parents. Je me figure un moment beau et embarrassant, délicat et craintif, merveilleux et terrifiant. Longtemps ma mère a craint de tomber enceinte alors qu’elle était mineure : en ce temps-là, la majorité était à 21 ans.

On donnait beaucoup de fêtes sur la Côte basque à cette époque. On se rendait dans la villa de Denise Armstrong, une mannequin couturière qui était l’amie de Josephine Baker (on prononçait « Bacaire »), à Bayonne, où l’on croisait les Villalonga, le duc de Tamames dit « Kiki », les Horn y Prado, Guy d’Arcangues ou André-Pierre Tarbès. Tous les mercredis, les jeunes se retrouvaient au Casino Bellevue, au Sonny’s à Biarritz ou à l’Éléphant Blanc… On lisait des comptes rendus de ces folles nuits dans le journal local, signés par « la Baronne Bigoudi ». Marisa Berenson venait boire le thé à Cenitz Aldea, du temps où elle sortait avec Arnaud de Rosnay. Peter Viertel, le mari de Deborah Kerr et le scénariste d’African Queen, avait découvert la Côte basque lors du tournage du Soleil se lève aussi d’Hemingway, et importé le longboard de Californie sur les vagues biarrotes. Ce couple très « lancé » recevait dans sa maison de Saint-Jean-de-Luz. Mon père détestait les mondanités, mais sa sœur aînée fréquentait toutes ces célébrités, et entraînait mes futurs parents dans son sillage parfumé. Cela impressionnait ma future mère, tout en l’agaçant.

Main dans la main, Marie-Christine et Jean-Michel fichent le camp aux États-Unis pour finir leurs études (mon père à Harvard, ma mère à Mount Holyoke) mais surtout pour être ensemble, loin de leurs parents stricts, de leur pays décédé, loin des cons de l’après-guerre.

Et puis ils reviennent. Au-dessus du village de Guéthary se trouve la vieille église où ils se sont mariés le 6 juillet 1963 : lui porte un chapeau haut de forme et une redingote grise (trente ans après, quand j’ai porté la même dans l’église des Baux-de-Provence, j’étais tout aussi grotesque), ma mère une robe blanche et des fleurs dans ses cheveux blonds. J’ai vu chez mes grands-parents, à Neuilly, le film Super-8 de cette cérémonie, quand j’étais petit, projeté sur un écran déroulé, dans le salon Granny avait tiré les rideaux, et je ne crois pas avoir jamais rien vu d’aussi ravissant. C’est la seule fois de ma vie que j’ai surpris Jean-Michel Beigbeder embrasser sur la bouche la comtesse Marie-Christine de Chasteigner de la Rocheposay d’Hust et du Saint Empire « et autres lieux découverts à marée basse » ajoutait mon père pendant la projection, avec en fond sonore le cliquètement des bobines de films qui tournent dans le projecteur comme un métronome réglé sur la vitesse maximale. Ma mère a les cheveux crêpés en choucroute au-dessus de sa tête, comme Brigitte Bardot dans Le Mépris — film sorti cette année-là ; mon père est maigre, engoncé dans son plastron amidonné, des danseurs basques les entourent, au son des tambours et des flûtes les jeunes mariés inclinent la tête pour passer sous des arceaux de fleurs, un chœur de chanteurs en rouge et blanc forme une haie d’honneur, je me souviens que j’avais du mal à croire que ce jeune couple tout juste sorti de l’adolescence, amoureux, timide, encerclé par sa famille nombreuse, pouvait être mes parents. Malheureusement cette pièce à conviction a été perdue dans les nombreux déménagements ultérieurs de ses deux acteurs principaux. Mon cerveau s’est ensuite débrouillé pour que j’oublie leur couple. Je ne les ai jamais connus ensemble, mes seuls souvenirs d’eux sont postérieurs à leur séparation — comme si je les avais fait glisser dans ma poubelle mentale, avant de cliquer sur « vider la corbeille » dans un disque dur intérieur.

Mon grand frère est né l’année suivante. Puis j’ai sottement choisi 1965 pour venir au monde : c’était un peu trop tôt, je n’aurais pas dû me presser de naître. Nous étions désirés mais inattendus. Pas si vite, pas si rapprochés, ce n’était pas prévu ainsi, il a fallu s’organiser. Mon père avait tenu à prénommer mon aîné comme son père (Charles), ma mère m’a baptisé Frédéric comme le héros de L’Éducation sentimentale, qui est un raté. Mes parents se sont quittés peu après. Avez-vous remarqué que tous les contes de fées s’achèvent le jour du mariage ? Moi aussi je me suis marié à deux reprises, et j’ai éprouvé la même crainte, à chaque fois, pile au moment de dire « oui », cette intuition désagréable que le meilleur était derrière nous.

13

Révélations sur les Lambert

Évelyne et Marie-Sol Beigbeder, les deux sœurs aînées de mon père, m’ont appris un épisode survenu à la Villa Navarre pendant la dernière guerre. Non seulement cette anecdote me permet de vanter les mérites de mes grands-parents paternels mais elle indique qu’il est parfois nécessaire de désobéir aux lois. La Loi n’a pas toujours raison, particulièrement en France. Par exemple, en 1940, la Loi Française du gouvernement de Pierre Laval disait que Pau était en zone libre, tandis qu’à Paris le port de l’étoile jaune était obligatoire pour une certaine catégorie de la population. On a vu que Pierre de Chasteigner regrettait de ne pas être entré dans la Résistance plus tôt — mais enfin il était tout de même entré. La ville de Pau, quant à elle, avait quintuplé de volume, l’exode ayant apporté une population très nombreuse de juifs pourchassés dans leur propre pays par la police française. Or, dès juin 1940, un réseau d’amis chrétiens avait proposé secrètement à Charles et Grace Beigbeder de cacher une riche famille israélite ayant dû fuir Paris en y laissant tous ses biens. La discussion fut complexe à la grande table de la salle à manger, j’aurais aimé être là pour l’entendre…

Charles : — En tant qu’anciens soutiens de l’Action Française, devrions-nous refuser d’accueillir ces israélites sous notre toit ? J’ai parlé à Maurras, à Saint-Rémy de Provence. Il était tellement sourd que j’ai dû crier dans son oreille devant tout le monde que nous sommes antiallemands. Il m’a répondu : « Ah ! Votre femme est anglaise, il vous sera beaucoup pardonné ! »

Grace : — Nous sommes catholiques avant tout et l’archevêque de Toulouse a bien dit que « les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes (…) ils font partie du genre humain, ils sont nos frères ». Un chrétien ne peut l’oublier.

Charles : — Darling, tu sais que ces gens vont attirer l’attention de la police et des Allemands. Ai-je besoin de te rappeler que ton pays natal n’est pas exactement dans le même camp que les boches ? Nous risquons la déportation s’ils apprennent qu’on a caché des juifs. Es-tu sûre de vouloir mettre en danger nos propres enfants pour sauver les « Lambert » (quel nom idiot ils se sont choisi, on devine qu’il est faux à cent mètres), ces gens qu’on ne connaît même pas ?

Grace : — Octave, qu’on leur fasse préparer les chambres du deuxième étage, c’est assez large pour y glisser quatre ou cinq personnes et personne n’en saura rien. Écoute, ce sont des amis d’amis, nous n’avons pas le choix.

Charles : — D’accord. Il faut juste fixer des règles : ils prendront leurs repas en haut, un ravitaillement par jour, pas de sorties, quelques promenades dans le parc, aucun contact avec les enfants, officiellement ce sont des locataires qui vivent au-dessus de chez nous, un point c’est tout.

Grace : — God save the King and the British Navy !

Ils étaient quatre : la grand-mère, le père joaillier, un petit garçon prénommé Michel et une domestique. La cohabitation se passa le mieux possible, c’est-à-dire dans une grande prudence réciproque. Les enfants Beigbeder n’avaient pas le droit de monter au deuxième étage, leurs parents ne leur ont jamais rien dit de ces locataires discrets. Les Lambert menaient une vie secrète, recluse, un emprisonnement volontaire et angoissé. Trois vaches de la ferme, au fond du jardin, fournissaient dix litres de lait par jour. Un jour resté célèbre dans l’histoire de la famille fut celui de la visite de l’officier allemand à la Villa Navarre. D’après mes tantes, ce devait être en septembre 1943. L’Obersturmführer appréciait la vue sur les Pyrénées, le beau jardin à la française et l’opulence de la maison. Il sonna à la porte principale et Grace, ma grand-mère américaine, eut la présence d’esprit d’appeler tous ses enfants (Gérald et Marie-Sol, Evelyne et mon père) pour leur demander de courir partout en faisant du bruit, de monter et dévaler l’escalier, de jouer à chat dans le salon et la bibliothèque comme de sales garnements mal élevés.

L’odeur de ce hall est l’odeur de l’enfance de mon père : mélange d’encaustique, de linoléum des ascenseurs, de fleurs séchées et de renfermé… Elle flotte encore dans l’entrée de la Villa, devenue un hôtel de luxe. Malgré les travaux qui ont remplacé notre salle de jeu souterraine par une piscine intérieure, l’odeur du passé ne passe pas ; j’ai toujours envie que quelqu’un ouvre les fenêtres pour sentir les Pyrénées. L’officier gravissait le perron en 1943, inspirant la même odeur que vous, si vous y réservez une chambre ce soir. La gardienne Catherine et son mari Léon ont couru prévenir les « Lambert » au deuxième étage ; le rythme cardiaque de la famille claustrée a dû s’accélérer fortement en apercevant par les vasistas les véhicules de la Reichswehr garés dans la grande allée. L’Allemand fut très correct : pas de salut nazi, un baisemain à Madame Beigbeder en faisant claquer ses talons.

— Votre maison est charmante Madame ! Serait-il possible de la visiter bitte schön ? Nous cherchons une résidence pour installer nos quartiers.

Granny a toussé :

— C’est que… comme vous le voyez, nous sommes très nombreux et toutes nos chambres sont occupées malheureusement. (Nouvelle quinte de toux.) La maison est pleine, avec les enfants, les domestiques, le chauffeur, les femmes de chambre, la cuisinière… En outre nous ne voudrions pas vous mettre en danger. Nous traitons des malades contagieux.

— Chère Madame, vous savez que je pourrais faire réquisitionner cette maison pour besoin de guerre.

— Mais bien sûr, si vous y tenez, ce ne sont pas quelques minuscules bacilles qui vont impressionner la Wehrmacht, n’est-ce pas ?

Sur ces entrefaites, la mère de mon grand-père descendit l’escalier en demandant :

— Voyons, que se passe-t-il, Grace ? Quel est ce Monsieur ?

— Ne vous inquiétez pas, Madame, nous devisons avec ce courtois officier.

— Qui est la vieille femme ? demanda l’officier allemand en français.

— Oh permettez que je vous présente ma belle-mère, le célèbre peintre Jeanne Devaux qui vit avec nous. Excusez-moi, mon lieutenant, mais en français on ne dit pas « la vieille femme », on dit « la dame âgée ».

Les vaches traversèrent alors la cour. L’officier s’étonna :

— Qu’est-ce que c’est que ça ?

— Il y a une ferme à côté…

— Et même au deuxième étage, vous n’avez pas de place pour nous ?

Silence angoissé. Jeanne fit alors preuve d’une grande rapidité d’esprit :

— Ah non, dit-elle, au deuxième, on garde du foin pour les vaches !

— Ach so ! Merci de votre aimable accueil, nous allons réfléchir à votre invitation et nous reviendrons peut-être. Auf wiedersehen !

L’officier ne revint jamais.

Les Lambert quittèrent la villa Navarre après le départ de l’armée allemande, en août 1944. La grand-mère, Simone, déclara en montant dans sa voiture : « Quatre ans de foutus ! Vivement Paname ! » Ce langage ingrat choqua, paraît-il, mes grands-parents. Ils ne parlaient jamais de cette histoire, et ne gardèrent aucun contact avec cette famille de diamantaires. On peut sauver des juifs tout en restant fidèle à son catholicisme monarchiste, traditionaliste, vaguement antisémite ? On accuse souvent les snobs de superficialité, n’oublions pas qu’il peut leur arriver d’être héroïques en toute frivolité, sauvant une famille entière parce qu’elle est liée à la même gentry. Ce qui n’empêche pas de garder ses distances, un peu comme si l’on s’écriait : « Ce n’est pas parce qu’on vous sauve la vie qu’on a gardé les cochons ensemble ! »

En tout cas, la repartie de ma grand-mère : « On ne dit pas la vieille femme, on dit la dame âgée » a fait le tour de Pau à l’époque, comme beaucoup de répliques de Granny, qui descendait du dramaturge George Bernard Shaw, et dont le propre père, celui qui était colonel dans l’armée des Indes, disait ceci :

— J’ai réussi à dompter les Indiens mais je n’ai jamais pu dompter ma fille.