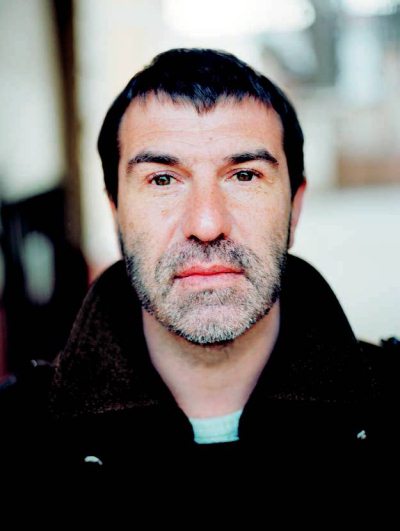

Евгений Гришковец

От жжизни к жизни

Перед вами книга, в которой содержатся довольно драматические переживания, сомнения и решения. Я перечитал свои дневниковые записи, которые вошли в эту книгу, и во всех подробностях вспомнил те дни и бессонные ночи, когда принималось решение о покидании живого журнала и расставании с активной интернет-жизнью. Это было очень непростое решение. Я чувствовал невыносимую усталость и в то же время сильнейшую привязанность к тем людям, которые писали мне, к той моментальной реакции на любое брошенное мною в интернет слово, но мои сомнения по поводу нужности обратной связи с читателями росли и крепли. В конце концов я понял всю опасность и вред зависимости от быстрой реакции на сказанное в интернете, жестокость и злоба ранили не меньше, чем благодушие и похвалы. В итоге я твёрдо решил закрыть свой блог в живом журнале…

Но за те годы, пока тот блог существовал, я открыл радость написания публицистики, я понял, что не могу и не хочу расставаться с возможностью её писать. И тогда я продолжил вести дневник, но уже как исключительно литературно-публицистический, решительно отказавшись от всякой интерактивности. Я отношусь к своему новому дневнику как к некой стенгазете, как к некоему отрывному календарю, который сам для себя завёл и сам наполняю содержанием. Мой дневник и сейчас можно прочитать в интернете, но он находится на тихих его окраинах, очень далеко от бурлящей блогосферы. То, что я пишу в нём, стало много спокойнее, взвешеннее и при этом, как ни странно, – гораздо более открытым. Изменение интересов, настроений, стиля и отношения к дневниковым записям вы отлично увидите, если прочитаете книгу от начала до конца. В этой книге есть хоть и лирический, но довольно острый сюжет и очень непростая фабула.

Ваш Гришковец

1 ноября

На днях на кинофестивале в Киеве был показан наш фильм «Сатисфакция». Это не первый кинофестиваль, в котором приняла участие наша картина, но она впервые была показана публике без кого-то из авторов: никто не смог поехать. Мы волновались… Как она без нас? Но из сообщений сюда, из телефонных звонков знакомых и других независимых источников мы знаем, что картину приняли очень хорошо. Это радует: всё-таки Киев – во всех смыслах значительный город.

«Сатисфакция» так или иначе будет жить своей жизнью, надо готовиться и внутренне к этому привыкать: выход фильма в прокат неизбежен, а после всё будет зависеть от зрителей, от их желания или нежелания смотреть наше кино.

Мы планировали это событие на начало декабря: хорошее, приятное время для просмотра такого фильма, как наш. Но в декабре, по прогнозам, выходит новый фильм Вуди Аллена. А мы понимаем, что аудитории любимого и прекрасного Вуди Аллена и наша совпадают. (Простите мне такую дерзость. Кстати, и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине публика находила между нами некое сходство. И ещё: я живу в городе Калининграде, который некогда назывался Кёнигсбергом, а настоящая фамилия Вуди Аллена, да будет вам известно, Кёнигсберг.) Не хочется делить с любимым классиком и без того немногочисленную публику (скромная, застенчивая улыбка с опущенным взором).

Наш фильм выйдет в конце января, одновременно с ним начнётся прокат «Лучшего фильма 3», а такое соседство нам, наоборот, на руку (улыбка с зубами).

7 ноября мы покажем «Сатисфакцию» в Иркутске, и её смогут посмотреть все принимавшие участие в съёмках – от тех, кто нас кормил, до ассистентов оператора… да и сам оператор наконец посмотрит.

И уж 7-го придётся признаться тем, кто помогал, что некоторые фрагменты с их участием или снятые с их помощью в фильм не вошли. Дальше тянуть нельзя… А я ведь ещё не сообщил Георгию Накашидзе, что его чудесный эпизод тоже не вошёл в картину. Он замечательно сыграл, отработал четыре трудных съёмочных дня. Он очень готовился и старался произносить свой текст с наименьшим акцентом. Мы с таким трудом выбили для него визу… А эпизод не вошёл. И хоть он получил огромное удовольствие от Байкала, от работы с нами – да и гонорар получил, – то, что в фильме нет его эпизода, очень и очень огорчит его чувствительные душу и сердце. Как ему сообщить, даже не знаю. (Ну вот и сообщил: мне известно, что в Тбилиси мой жж читают.)

Для сцены, в которой снимался Георгий, один очень приятный человек и его очаровательная жена совершенно бескорыстно пустили съёмочную бригаду на четыре дня в свой дом. Я писал об этом в дневнике съёмок. Это был гражданский подвиг. Дом буквально содрогался от работы киношников, мы у них вытоптали газон… А сцена в фильм не вошла. Правда, хозяин не так давно стал мэром Иркутска и, надеюсь, философски отнесётся к тому, что его дом в фильме не появится и газон погиб зря… Не будет прекрасно сыгранных сцен на стройке, не будет большой сцены в офисе. Много чего не вошло в фильм, и мне придётся об этом сообщать людям, когда приеду в Иркутск. Зато кино получилось. Я надеюсь, те, кто помогал, но остался за кадром, порадуются этому…

Когда я в первый раз услышал песню Земфиры про девочку, живущую в сети… Эта песня так тронула меня, и она была настолько своевременна и точна, что я тут же захотел откликнуться на неё каким-то сугубо мужским художественным высказыванием. Но долгое время не знал, каким образом, в каком виде и какими словами это сделать. И вот наконец, спустя время, нашлись слова, а у Максима Сергеева появились такая мелодия и такой трек, что всё тут же сошлось. Хорошо, что прошло много времени после моего первого порыва. Эта тема так долго варилась в голове, что далеко ушла от изначального замысла. Да и Максим Сергеев вырос как музыкант, и только законченный сноб или идиот, отрицающий очевидное, может обвинить музыку Максима и звучание «Бигуди» во вторичности.

9 ноября

Только что вернулся в Москву. В Иркутске было яркое осеннее солнце с кристально-чистым небом, а к Москве наш самолёт с трудом пробился сквозь низкую облачность, которая почти лежит на земле. Зато в столице тепло.

Трудно дались короткие сибирские гастроли – не по причине сложности исполнения спектаклей и концертов, а из-за плотного и концентрированного общения. Чувствую, что переобщался (улыбка). Давно не виделся с красноярскими друзьями, а ещё с теми, с кем работал над фильмом в Иркутске. Многое накопилось… Да что там… выпили нормально, и в Красноярске, и в Иркутске.

Можете себе представить, с каким волнением, трепетом, а главное – перегретым ожиданием смотрели фильм «Сатисфакция» люди, которые над ним работали и с августа прошлого года ждали результата, не увидев ни одной рабочей версии. Их волнение было особенным. Они, конечно, очень хотели, чтобы кино получилось: это был непростой труд, и потом, в зале рядом с ними сидели друзья, родственники, знакомые… С какой же радостью и гордостью они вышли по окончании фильма к экрану и получили свои заслуженные аплодисменты, для кого-то первые в жизни. Дважды зал большого кинотеатра «Баргузин» был заполнен до отказа. И, понятное дело, так могло быть всю неделю. Здорово! Иркутяне смотрели фильм с пристрастием, да и вообще, иркутяне – не самые щедрые на смех и яркое выражение чувств люди.

Ещё одно важное для меня и «Бигуди» событие произошло в Красноярске: мы впервые сыграли концерт в театральном зале, в котором у публики не было возможности танцевать, курить и выпивать. Наше волнение перед концертом было связано в основном с тем, что мы не имели подобного опыта и сильно сомневались, что нам удастся удержать внимание слушателей… Но концерт получился удивительно хорошим. Мы намерены были играть не больше часа сорока, и то – в лучшем случае, а играли два часа десять минут, и публика не хотела нас отпускать. В театре удалось отстроить очень хороший звук и добиться выразительной световой картины. Поэтому мы решили продолжать это дело, а значит, города, которые мы ещё не посещали, смогут нас увидеть и услышать.

12 ноября

Более-менее пришёл в себя после концерта, который получился мощным, и исполнители (то есть все мы) это почувствовали – с большим профессиональным удовлетворением. Клуб «Арена» весьма недёшево оснащён. Хотя, конечно, не совсем нашего профиля, то есть более роковый, что ли (улыбка).

До нас на этой сцене выступала группа «ДДТ». На них набилось более четырёх с половиной тысяч человек, и все сказали, что это был грандиозный концерт. Мне показывали видео, снятое на мобильный. Даже такое видео впечатлило. Одно слово: мощно!

В связи с этим хочу высказаться по одному сильно взволновавшему меня поводу. Догадываюсь, что в очередной раз буду «дедушкой на последушках», потому что тема наверняка активно обсуждалась в сети и, возможно, уже подзабылась. Но ряд последних событий не оставляет мне возможности промолчать.

Какое-то время назад мне дали ссылку на видео новой песни группы «Ленинград» про Химкинский лес. Я прослушал её несколько раз, и меня тогда же подмывало высказаться, но я не хотел своим высказыванием привлекать к ней дополнительное внимание, думал, пройдёт более-менее незамеченной. Прежнего доверия и любви возродившейся группе уже не вернуть, так что нечего реагировать на провокацию. Но сегодня поинтересовался и обнаружил, что видео посмотрели уже более полумиллиона человек, то есть, видимо, все, кто хотел. Теперь можно высказаться.

Песня вышла по горячим следам известных событий и явилась громким заявлением о возрождении «Ленинграда»… Думаю, она в своём роде беспрецедентна: такого рода пасквилей и доносов один музыкант на другого прежде не делал. Во всяком случае, я не припомню. И это донос не власть предержащим, не некоей идеологической машине, а публике.

После разговора Шевчука с премьер-министром я дал ему свою оценку, за что был многими осуждён и отвергнут (улыбка). Я по-прежнему так считаю. Я называл слова и поступки Юрия Юлиановича неумными, безответственными, неосмысленными, нецивилизованными, по сути проигрышными, но ни секунды не сомневался в его искренности. Шнур же обвинил его в том, что всё сделанное было не чем иным, как пиаром. И свои обвинения высказал не в эмоциональном порыве, не частным образом, даже не в интервью и не в дискуссии, – он оформил своё высказывание в виде песни. То есть мы не можем допустить того, что это высказывание сорвалось у него с языка необдуманно. Он песню написал! То есть он её писал, репетировал, записывал, сводил… И утвердил видео, которое сопровождает сие музыкальное творение.

У меня не укладывается в голове, что это сделано именно им, потому что это очень похоже на заказуху… Но я не могу и не буду делать таких сильных предположений. Что им двигало – не знаю. Но он не мог не понимать, что песня будет иметь некие скандальные, а не художественные последствия.

Его поступок вдвойне отвратителен ещё и потому, что он совершён в то время, когда разгул пошлости в культуре, демагогии во власти и тяжёлой апатии в жизни страны достиг небывалых масштабов. Шнур совершил непростительное. И если теперь он понимает, что сделал ошибку, ему нужно об этом сообщить тем, кто слушал и его, и Шевчука. Хотя, боюсь, на ошибку его поступок не похож.

Зато он весьма символичен. Этот поступок как бы сообщает: нет и никогда уже не будет того искреннего, безбашенно-смелого, весёлого и отчаянного хулигана. Нет автора и музыканта, который в, казалось бы, предельно грубой форме избегал пошлости. Нет человека, который как будто был привит от всего буржуазного и от жажды наживы. Нет и не будет человека, в отношении которого не было сомнений, что он такой же в жизни, какой в своих песнях. Я помню, как он приехал в Калининград, чтобы сыграть концерт на «Вагонке», в очень старом и любимом всеми клубе. Он приехал один, с гитарой, пьяный и со сломанной правой рукой. Рука была в грязном гипсе. Концерт он играл, выпив ещё, и музицировал, конечно, условно, но не было в зале ни одного человека, даже из тех, кто пришёл с сильнейшим предубеждением, кто бы ему тогда не поверил и кто не был бы счастлив.

Когда Шнур писал свою песню про Химкинский лес, ему всё-таки следовало вспомнить не поддающиеся подсчёту корпоративные концерты, которые он отлабал, перевалив за пик славы. И он ведь по-прежнему их лабает, оставаясь одним из самых дорогих корпоративщиков, в то время как Шевчук под закуску не играет. Творчество Шнура давно стало перпендикулярно его способу жизни, а точнее – способу заработка на жизнь. И я бы не сказал об этом ни слова, потому что это его личное дело, но он бросил обвинение в неискренности своему коллеге на глазах у публики. Это ужасно, и этому нет оправдания. А если кто-то думает, что это шутка или пародия, то мне кажется, то есть я уверен, что так не шутят и так не пародируют.

Мы видели за последние десять лет столько перерожденцев, столько продавшихся и уничтоживших самих себя музыкантов, артистов и прочих, что удивляться вроде не приходится. Но то, что сделал Шнур, слишком символично, так как, казалось, свободнее, чем он, быть невозможно. К сожалению, а точнее к несчастью, когда поэту нечего сказать, он переходит на личности…

А я скоро пойду играть свой старый-престарый спектакль «Как я съел собаку», который за десять лет изменился, но в сторону простоты и жёсткости. Тот матросик, что выходит на сцену в этом спектакле… именно он во многом удерживает меня от постыдных поступков.

15 ноября

Несколько дней нахожусь под сильным впечатлением от содеянного… Но обо всём по порядку.

12 октября я играл спектакль «Дредноуты» в Астане, а после, в небольшом зале одного из кинотеатров, показывал друзьям и знакомым «Сатисфакцию». Я уже рассказывал, что И октября всё в той же Астане ко мне на спектакль пришли премьер-министр Казахстана и целый ряд крупных чиновников. Обошлось не без курьёзов, но в общем и целом всё закончилось хорошо. Так вот, и 12-го числа многие крупные руководители страны тоже пришли на спектакль, а потом, прознав про закрытый показ, изъявили желание его посетить. Но речь не о фильме.

Показ прошёл хорошо, после просмотра у многих возникли ко мне вопросы, на которые я отвечал… И в ходе этих разговоров мне сказали, что один из присутствующих – человек, должность и обязанности которого аналогичны должности и обязанностям нашего Суркова. Меня к нему подвели и представили…

Я увидел человека, скорее всего, моложе меня… высокого, худощавого, в элегантном и идеально сидящем костюме… Возможно, именно это меня и сподвигло, и я заговорил с ним о том, что лайвджорнал закрыт для Казахстана, и закрыт уже давненько. Мне было легко об этом говорить, потому что никакой моей собственной корысти здесь не было…

Я сказал, что в общем и целом знаю причины, по которым был закрыт лайвджорнал, сказал, что, на мой взгляд, они уже неактуальны, и я сожалею о том, что многие мои знакомые, да и не знакомые мне граждане Казахстана не имеют возможности свободного участия в жизни жж – существенного ресурса, куда помимо меня пишут значимые люди, общение с которыми столь важно для многих… Я сказал, что возвращение жж на казахскую территорию будет радостью и проявлением современного и открытого сознания.

Я был внимательно выслушан, и мне было обещано, что в этом вопросе разберутся, поскольку он действительно требует выяснения и разбирательства, и также мне сказали, что долго тянуть с ответом не будут… А через две недели мне сообщили, что вопрос будет так или иначе решён к концу ноября – началу декабря.

И вот уже пятые сутки жж открыт для Казахстана!!! (Широкая, счастливая улыбка.)

Я очень рад тому, что тот человек сдержал данное слово, и сказанное мной не было забыто… Но самое главное – что слово художника ещё что-то значит в сегодняшнем мире. Я редко бываю доволен собой. Но вот уже несколько дней, по описанному мной поводу, очень собой доволен. Ура!

Приятно ощущать значение и силу некоего художественного слова, сценического и экранного образа. Значит, в кино и спектакле сыграл хорошо (улыбка). Если бы сыграл плохо, вряд ли состоялся бы этот разговор, вряд ли кто-нибудь стал бы меня слушать… И хорошо, что должность писателя в России и, как выясняется, в Казахстане – должность значительная… То есть писатель все ещё больше, чем писатель.

Простите моё хвастовство, но уж больно распирает…

17 ноября

Спасибо тем, кто поблагодарил меня за «миссию» в Казахстане (улыбка). Приятно, что выражали благодарность и люди, живущие далеко не в Казахстане – в буквальном смысле далеко. Ну и повылезали, конечно, недоверчивые, злобные, всезнающие, скучные, занудливые, законспирированные в глубинах интернета борцы за общую справедливость. Читал я их злобные «укусы» и думал: «Ну что за жизнь у людей! Это ж как невыносимо им видеть чужую радость. Причём по любому поводу. Этакие маленькие злобные дети…»

А я повторю: мне приятно и радостно было узнать, что удалось повлиять на ситуацию. И если мне посчастливилось хоть немного ускорить процесс, а я вас уверяю, так оно и было, – это уже хорошо. Уж поверьте, такими вещами не шутят. К тому же, прежде чем написать, я деликатно поинтересовался, могу ли рассказать об этом здесь. Мало ли! Может быть, участникам истории это неприятно.

Сравнение моей ситуации и разговора Юрия Юлиановича с Путиным неуместно. Во-первых, крупный чиновник другого государства знал, как меня зовут, купил билет на мой спектакль, пришёл, по сути дела, ко мне и сам изъявил желание познакомиться. В том, что ситуация с закрытием жж в отдельно взятой стране случилась, мало хорошего. Но у меня была нормальная и внятная возможность не в унизительной, не в наглой, не в дерзкой, а именно в доброжелательной обстановке попробовать изменить ситуацию. Потому что, если бы это было иначе, ситуацию можно было лишь ухудшить, нарваться на жёсткость, непонимание или решительный отказ, что всегда тяжело и унизительно… Так что не мешайте радоваться. Оставьте свои глубокие познания жизни, политической ситуации, свои злобу и недоверие самим себе. А мне, наивному и хвастливому, позвольте радоваться чему хочу.

Я вернулся домой. В Калининграде с раннего утра дождь, дождь и дождь. Серый, безрадостный и какой-то уж очень осенний. В такой дождь нет ожидания, что вот он закончится – и снова будет ясное небо и тёплый, тихий вечер. Сегодняшний дождь сулит лишь короткую передышку, за которой снова будет дождь. А где-то уже снег, снег и снег…

Этот дождь так подчёркивает тишину, тепло и то бесценное, из чего состоит дом. Под словом «дом» я подразумеваю всё, из чего состоит жизнь в том месте, которое я называю домом. Когда говорю, что вернулся домой, я подразумеваю не каменное сооружение и даже не квадратные метры.

А ни с чем не сравнимый запах, моих самых родных людей, тусклый, но приятный свет, который приходится включать ещё до полудня в пасмурный, дождливый день… Особый порядок вещей, который постоянно нарушают дети, устраивая беспорядок, который оказывается самым важным порядком… Всё это и есть мой дом. Именно и прежде всего про это могу сказать, и не только сказать, но даже подумать: «Вот! Это моё!»

20 ноября

Тихая унылая суббота. Вроде с утра было сухо, а теперь опять дождь, дождь и дождь. Дома настоящий лазарет – все болеют. Все! Даже собака. Кто-то уже выкарабкивается, кто-то только захворал, а кто-то в самом разгаре. Сопли, разговоры в нос, кашель со всех сторон, на кухонном столе – целая аптека… Ингаляции, сморкания, капли и уколы. Даже удивительно, как такой маленький ребёнок может производить такое количество соплей. И хоть опыт большой, но всё равно болеющие дети – это всегда новые переживания и страхи.

Дольше всех держался мопс Лёва. Но и он вчера закашлял и кашлял всю ночь почти без перерыва. Свозили к ветеринару, диагностировали вирусную инфекцию со странным для человека названием – «питомниковый кашель». Спорить мы не стали, у нас действительно питомник – кашляющих и сморкающихся людей. Укололи собаку и, несмотря на совершенно собачий диагноз, прописали ему человеческий «Доктор Мом»: зелёный сладкий сироп. Ему нравится.

А я уже устал оттого, что из-за хвори и насморка не чувствую вкуса еды… Вот такая суббота.

Постригся сегодня. Это всегда добавляет мне сил и настроения. Но даже в привычной и практически любимой парикмахерской было совсем тихо, прохладно, то есть прохладнее, чем надо, и сонно. У меня за спиной администратор по телефону принимала заказы. За те сорок минут, пока со мной работала мастер, я услышал, что люди уже заказывают время на конец декабря, готовясь к Новому году. Во как!

В гостиной Саша монотонно терзает пианино: с сентября он ходит в музыкальную школу. Наташа в музыкальную школу не ходила, зато долго пела в фольклорном ансамбле. Саша тоже очень прилично поёт. Судя по громкости, Маша (младшая) тоже споёт нам, и ещё как!

Летом Саша изъявил желание поучиться музыке. На вопрос, на каком инструменте хотел бы играть, он подумал и мечтательно ответил: «На дудочке». Бедный парень, хотел играть на дудочке – теперь терзает пианино и изучает сольфеджио. Мне так было стыдно перед ним за обман и коварство! Но у него вроде получается, и хоть ему многое даётся не без слёз, учительница утверждает, что у него явные способности. А услышав по радио какую-то песню в моём исполнении с «Бигуди», она удостоверилась, что Саша поёт намного лучше, чем его папа…

И всё равно дома очень хорошо! Надо успеть за три дня подлечиться – и на гастроли…

22 ноября

Несколько дней занимались формированием графика на первое полугодие грядущего года – сложное и муторное дело. Нужно согласовать с разными городами сроки, продумать маршруты, выяснить, свободны ли на те или иные даты театры, а также уточнить, можно ли в тех театрах поставить декорацию спектакля «+1» или «По По». Также необходимо рассчитать способ и время доставки декорации до того или иного города, и чтобы декорация потом успела доехать до следующего пункта или обратно в Москву. Целый ряд городов, которые давно ждут спектаклей, останутся ждать. Не получается, не хватает времени… Но уже скоро будем рассчитывать и планировать осень.

Раньше, то есть ещё два года назад, я мог играть гастрольные туры по три недели, и мне хватало недели, чтобы восстановиться и продолжить работу. Но в какой-то момент я почувствовал, что три недели подряд мне уже не по силам. Теперь выезды стали двухнедельными, после чего пять-семь дней дома.

Мне осталось два дня, а дальше ждёт плотный тур по Украине, который начнётся с Житомира. Я никогда там не был. Единственное, что знаю про город, – это что у одной дамы, которая решила отправиться туда поездом, по дороге пропала маленькая собачка, при этом остальной багаж дошёл в целости и сохранности (улыбка).

Сегодня прожил хороший длинный воскресный день, который был наполнен приятными, казалось бы, мелкими, но по ощущениям существенными событиями… Встретился с братом Лёшей (моим родным братом, который моложе меня на двадцать лет), подарил давно уже купленный для себя галстук. Галстук классный! Но я так и не научился завязывать галстуки и в последний раз надевал галстук на венчание, восемнадцать лет назад (причём тот галстук я одолжил). Не было ситуаций, причин и хоть каких-то оснований начать носить одежду, которая непременно требует галстука. Даже в фильме «Сатисфакция» мой персонаж в костюме и рубашке, но галстука нет. А Алёше пригодится: он на работу ходит при галстуке. Менеджер! Но талантливый (во всяком случае, так говорят).

Ещё повстречался с родителями, с которыми вижусь нечасто. Подарил отцу рубашку, которая очень ему к лицу. Тоже покупал себе, но понял, что отцу она больше подойдет. Так и получилось. У нас с отцом уже давно один и тот же размер рубашек.

И вот недавно вернулся из кинотеатра… Посмотрели с дочерью фильм «Три дня на побег» с Расселом Кроу. Давненько мы с ней не делали традиционных, сугубо наших выходов в кино. То у неё много уроков, то не было меня, то решительно нечего смотреть. Наташа нарядно оделась… И мы оба, счастливые, оправились в кино. Про фильм ничего не знали, но Рассел Кроу был весомым аргументом. Взял средний сладкий поп-корн, Наташе – колу, а себе – ром с колой. Получили большое удовольствие. Давненько не испытывал такого сочувствия к персонажу и даже страха за него. Хорошая, умная, напряжённая история. Не более, но и никак не менее. Много отличных эпизодов и эпизодических ролей. Крайне рекомендую. Если любите напряжённые детективные и весьма волнительные картины – посмотрите. Ситуация, конечно, в фильме малоправдоподобная, но уж больно здорово снято. Да и герой такой, что ему всё время хочется сказать: «Молодец!» Я же ему сочувствовал вдвойне, поскольку он – преподаватель литературы, а стало быть, филолог, то есть коллега. Кроу, как всегда, весьма убедителен. В общем, идите, не пожалеете. Главное только из какой-нибудь статейки или анонса не узнать, чем дело кончится… А то будет неинтересно.

Во время фильма мы с Наташей вздрагивали в одних местах, в какие-то особо приятные моменты переглядывались да и улыбались одновременно. Какая она уже взрослая! Совсем барышня.

За последнюю поездку накопилось много гневных и даже желчных соображений… Когда летел домой, был уверен, что непременно по этим поводам выскажусь… Но что-то не хочу, вообще не хочу, – потому что отчётливо вижу, как домашние мелочи, хвори, заботы и совсем маленькие радости приобретают в тихие, затяжные выходные совершенно иные качество и масштаб. Масштаб самых важных событий.

23 ноября

У нас готова ещё одна, восьмая песня из альбома «Радио для одного» – «Верить». Мне она особенно дорога: с неё работа над альбомом и началась. Когда Максим Сергеев показал мне записанную им в домашних условиях мелодию, я тут же отреагировал на неё текстом.

«Радио для одного» – наш четвёртый альбом. Мы работаем вместе уже восемь лет. За это время через коллектив «Бигуди» прошло много музыкантов. От первого состава остался один Максим Сергеев, который, по сути, «Бигуди» и есть. Мы начинали робко, в маленьких клубах, где собирались едва сто человек. К тому времени я уже был весьма известен, но перед началом концерта подолгу извинялся и объяснял, что петь я не буду, петь не умею, что у нас будет непесенный концерт.

Мы скромничали и говорили о своих работах как о музыкальных, ставя слово «музыка» в кавычки. Для нас был удивительным выход сначала первого, а потом второго альбомов. Я помню, что говорили программные директора некоторых радиостанций. В частности радио «Максимум»: «Этого бормотания на радио никогда не будет». Что ж, мы не спорили и полагали, что наша деятельность действительно «неформат».

И всё же продолжали работать. Играли концерты… Калининградские ребята, которые попробовали гастрольной и практически профессиональной музыкальной жизни… этой жизни не выдержали и вернулись не только в Калининград, но и в свою прежнюю жизнь. Максима же Сергеева было уже не остановить. Альбом «Секунда» был выпущен совсем с другими музыкантами. С момента выхода альбома «Секунда» мы уже без всяких стеснений и ложной скромности называли наши произведения песнями. Мы решились играть большие концерты, наши песни зазвучали по радио… И вот выходит новый, самый короткий и при этом самый плотный и изощрённый наш альбом.

Раньше на вопрос о том, понимаем ли мы, что стали авторами некоего нового жанра, я отвечал: «Ну что вы! Мы в своей работе ориентировались на альбом “Париж” Малькольма МакЛарена, а также на отдельные произведения Б. Лурмана и группы “Стренглерс”. А ещё лично мне очень нравятся два альбома Хвоста с “Аукцыоном”…» Сейчас я могу спокойно и уверенно сказать: такого ещё никто не делал. Подчёркиваю: никто и нигде! Было много отдельных опытов у разных музыкантов и авторов. Опытов, на которые можно сослаться и с которыми можно нас сравнить, но никто не сделал последовательно четырёх альбомов, никто не продемонстрировал столь явного и осмысленного развития. К тому же всё это время мы наращивали и расширяли нашу аудиторию, играя большое количество концертов, и добились изрядного исполнительского мастерства, какого в начале пути у нас не было. Кто бы теперь ни попробовал делать нечто подобное, неизбежно попадёт в сравнительный ряд с нами, а не наоборот (улыбка).

Альбом «Радио для одного» я ощущаю как значительное личное достижение и с огромной радостью и удовлетворением вижу очередной шаг в развитии и росте музыканта и композитора Максима Сергеева, который в новом альбоме проявляется как подлинный мелодист, весьма оснащённый и изощрённый аранжировщик, очень современный музыкант и превосходный вокалист с прекрасным вкусом, обаянием и редким для нашего контекста не только голосом, но и способом его подачи.

26 ноября

28 ноября, в воскресенье, в 16 часов, то есть буквально на днях, в книжном магазине «Читай-город» в Киеве, в двух шагах от театра имени Леси Украинки, состоится первая моя автограф-сессия по случаю выхода книги «Сатисфакция». Удивительным и странным образом это снова происходит в Киеве. Не знаю почему, но мне это особенно приятно.

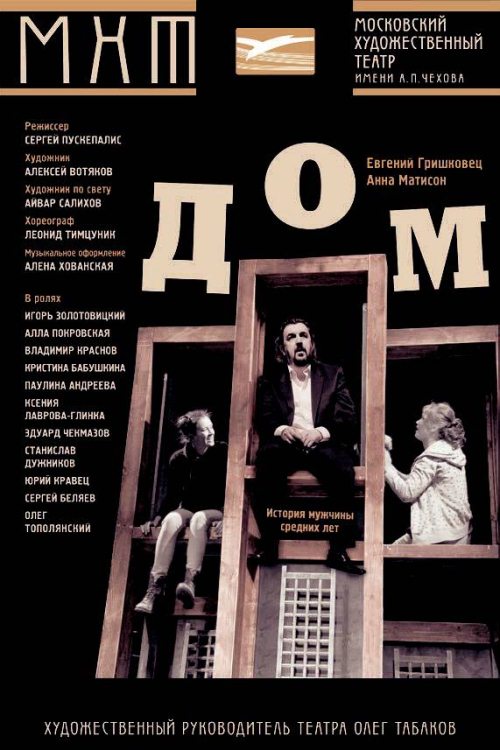

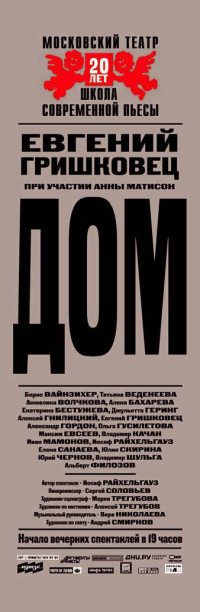

Книжка собралась хорошая, именно собралась, не написалась. В неё вошли доселе не напечатанные, а только размещённые в интернете пьесы «Осада» и «Дом», впервые опубликован монолог, точнее, текст спектакля «+1», полный изначальный сценарий фильма «Сатисфакция» и тексты трёх альбомов проекта «Гришковец и “Бигуди”» – «Петь», «Секунда» и «Радио для одного». Все эти тексты представляют собой, по сути, совсем маленькие или вовсе не маленькие драматургические произведения, то есть они предназначены не столько для чтения, сколько для исполнения в театре, кино или с музыкой. Вот и собрался сборник. Мне он очень нравится, особенно оформление (улыбка).

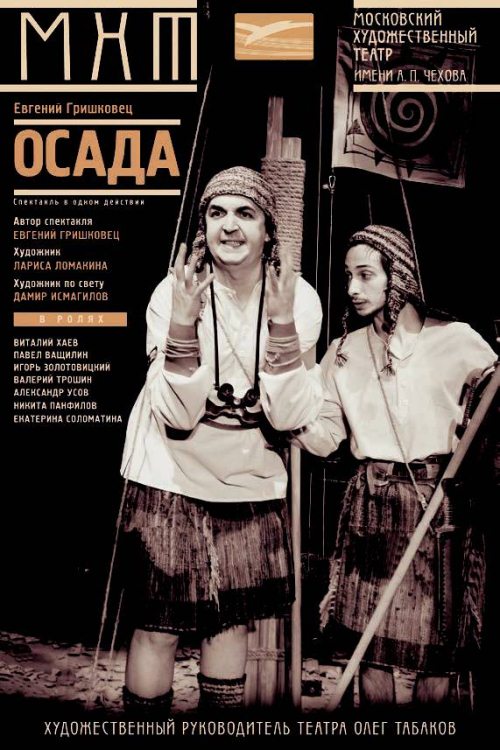

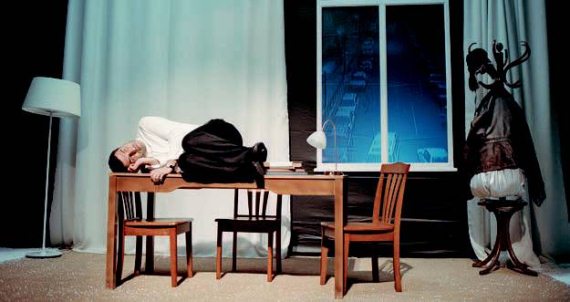

Самый удивительный, переживший множество приключений – текст пьесы «Осада». Судите сами: спектакль «Осада» в кемеровском театре «Ложа» я сделал в 1994 году. Пьеса была мной разработана, но не записана. Я хотел, чтобы актёры усваивали свои роли на слух, свободно их присваивали и могли с известной вольностью интерпретировать. Спектакль получился настолько хорошим, что продержался дольше остальных в репертуаре маленького кемеровского театрика и практически в неизменном виде был легко перенесён и поставлен на сцене МХТ имени Чехова семь лет назад. И до сих пор с аншлагом идёт и, надеюсь, будет идти.

Надо отдать должное Олегу Павловичу Табакову: он согласился на мою постановку в его театре, не имея возможности прочитать пьесу… потому что пьесы как таковой не было. Но тем же самым способом, как некогда в Кемерово, я поставил спектакль в МХТ всего за тридцать репетиций. Текст столь легко и даже с радостью был присвоен актёрами, что они сами этому удивились. Спектакль вышел, шёл, шёл, но пьесы так и не было. Мне редко удавалось его смотреть и давать актёрам указания, а они в своих импровизациях частенько уходили далеко от первоначального замысла. Короче, возникла потребность зафиксировать текст.

Спектакль записали на диктофон, запись расшифровали, я её отредактировал, и теперь, спустя шестнадцать лет после первой премьеры «Осады», пьесу можно прочесть. Невероятной её особенностью является то, что всех актёров, которые участвовали в кемеровском спектакле и сейчас в двух составах играют в Москве, можно с полным правом назвать соавторами текста. Все они, кто больше, кто меньше, вносили в неё свою интонацию или свойственные только им слова и словечки, то есть за шестнадцать лет жизни спектакля «Осада» у меня было четырнадцать соавторов.

«Дом» уже почти год идёт в театре «Школа современной пьесы», и главную роль в одном из составов играет Александр Гордон – неожиданно, порой парадоксально, но очень искренне. Сценарий «Сатисфакции» мне самому интересно было перечитать спустя почти два года после написания. Фильм получился полуторачасовым, а сценарий мы написали практически для двухсерийной картины. В общем, книжка любопытная. Хорошо, что мы успели выпустить её до Нового года. Люблю подводить итоги. Люблю, чтобы к какой-то дате, какому-то рубежу всё было подчищено и разложено, чтобы в делах и в комнате был порядок. Книжка «Сатисфакция» – это и наведение порядка, и подведение некоторых итогов.

А Серж Савостьянов так оформил книгу, что она вполне годится для небольшого рождественского или новогоднего подарка (хитрая улыбка одними глазами).

28 ноября

Погода в Киеве отвратительная, ночью был мокрый снег. Не дождалась меня погода, про которую так много говорили: она действительно была очень тёплой, мне даже подарили душистую вербу, которая запуталась во временах года. А ещё подарили маленькую невесомую коробочку, и я в гастрольной суете открыл её только сегодня утром, то есть через два дня – и обнаружил живую бабочку. Там же была инструкция: бабочку следует кормить сахарным сиропом или специальным мёдом. Носился по гостинице, искал еду для бабочки, потом пытался её кормить. Даже не знаю, поела она или нет. Теперь надо её пристроить в надёжные руки, поскольку в Днепропетровск я её, конечно, не повезу. В инструкции написано, что при правильном уходе она может прожить десять дней. Аккуратнее надо с такими подарками.

Двадцать четвёртого сыграл спектакль в Житомире. Мне всегда нравилось слово «Житомир». В нём слышится провинция в самом лучшем смысле этого слова. В нём чувствуется что-то уездное, тихое, сердобольное, домашнее… Недаром Лариосик из булгаковской «Белой гвардии», этот трогательный, симпатичный и чувствительный юноша, приехал в Киев из Житомира. Житомиряне (именно так себя именуют жители Житомира) даже поставили памятник Лариосику…

Жителей в Житомире всего около трёхсот тысяч, а театр как раз немаленький, более восьмисот мест. Но театр был полон, атмосфера в зале сложилась тёплая, чувствовалось, что люди давно ждали. О Житомире остались самые приятные и какие-то уютные впечатления. И хотя город не блещет красотой, а о древней его истории здесь мало что напоминает, течёт в нём жизнь неспешная, но настоящая.

Два дня назад побывал в селе Сиволож Черниговской губернии. В начале двадцатого века мой прадед, Василий Петрович Гришковец, будучи ещё совсем юным, вместе с родителями, братьями и сёстрами покинул село и отправился на заработки в Алтайскую губернию, откуда уже один, без родственников, перебрался в Анжеро-Судженск, где работал на шахте и встретил мою прабабушку Таисию Петровну Шарапову, и уже вместе они переехали в Щегловск, ныне Кемерово. Дед мой родился в девятнадцатом году, а прадед умер в двадцатом. Так что я практически ничего не знаю о том, какой он был человек. Но село, откуда происходят мой род и моя фамилия, мне очень хотелось посетить.

В Черниговском архиве сведения о Гришковцах, моих предках, начинаются с 1763 года. Практически все мужчины в роду были казаками, многие участвовали в разных военных кампаниях…

Добирались мы из Киева до Сиволожа довольно долго. Друзья для такой поездки выделили мне ни много ни мало «Хаммер», и хорошо сделали, потому что от трассы до села дорога либо плохая, либо условная. Друзья также успели предупредить о моём приезде сельское руководство, и от трассы нас сопровождал сельский руководитель (не могу понять, какая у него должность), без которого мы вряд ли нашли бы Сиволож.

На меня, конечно, сильное впечатление произвела поездка. Село печальное, совсем не похожее на зажиточные южноукраинские деревни. Дома, заборы, подворья – всё напоминает сибирские поселения. Такие же небольшие пятистенки, такая же форма окон и крыш, только старенькие заборы покрашены в более весёлые цвета. Многие дома если и не брошены, то находятся в совсем уж плачевном состоянии. Живёт здесь 721 человек, а в сельской школе всего 55 учеников, в том числе дети из соседней деревни. Но Гришковцов в селе много (улыбка).

Говорят в Сиволожах на украинском языке, точнее на суржике, потому что грамматика ближе к русской. То есть я понимал Гришковцов вполне свободно, а вообще-то, когда говорят на правильном украинском, понимаю мало. В центре села сохранилась старинная церковная ограда – единственное, что осталось от прежних времён. Деревянной церкви, которая раньше стояла за этой оградой, давно нет. На её месте двухэтажная школа – пожалуй, самое чистое и аккуратное строение во всём селе. Возле школы меня встречали дети с воздушными шариками и хлебом-солью, их, видимо, долго продержали на улице, и они были замёрзшие и явно недоумевающие: кто это приехал? Хотя, как выяснилось позже, после того как мои друзья сообщили сельскому руководству о моём визите, разговоров в селе было много, и некоторые даже посмотрели в интернете, что я за гусь (улыбка). А я не знал, что меня будут встречать, и приехал без подарков. Ужасно неудобно, но я как-нибудь это исправлю.

Побывал в сельской библиотеке, в нетопленом деревянном доме, где даже портрет Тараса Шевченко выглядел каким-то замёрзшим. В библиотеке, мне сказали, шесть тысяч книг, но судя по полкам у входа, на которых стоят самые популярные, и в украинской глубинке победили Донцова с Марининой.

Машина, на которой я приехал, произвела большее впечатление на селян, чем я сам. Они над ней посмеивались или сдержанно улыбались, глядя как на диковинку. Меня провезли по всему селу, показали дома и дворы, в которых живут Гришковцы. Ехал мимо мужик на телеге, мне сказали: «Вон тоже Гришковец». Я впервые общался с однофамильцами… и конечно же, многие из них приходятся мне дальними-дальними родственниками.

Когда стемнело, меня пригласили отужинать. Маленький банкет состоялся в крошечном кабинете довольно большой сельской столовой. Почему в кабинете? Да просто это единственное отапливаемое помещение. Накормили обильно, пили отличную самогонку. Уезжал из Сиволожей хмельной, растерянный, запутавшийся в ощущениях и переживаниях и уверенный, что непременно приеду ещё и хочу приехать с детьми. Не знаю почему. Время в Сиволожах остановилось где-то между 1975-м и 1985 годами.

Вокруг села бесконечные идеально ровные поля и огромные лесные угодья. Пейзаж очень похож на алтайские и притомские привычные с детства виды. Может, именно поэтому мои предки остановились там. Кто знает.

1 декабря

Диктую по телефону из Днепропетровска. Через полчаса на сцену, а завтра – в Донецк. Это будет четвёртая географическая точка в моём украинском путешествии. Чувствую, как сильно изменилось настроение в стране по сравнению с прошлым годом. Чувствую, но сформулировать пока не могу. К тому же в разных городах настроения разные, в целом много ворчат, но тоже везде по-разному. Единственное, могу сказать, ворчать стали тише. Ощущается какое-то затишье, несмотря на палатки на майдане. Все как будто не спешат с выводами о том, что ждёт страну в ближайшем будущем. Предположения, однако, делают неутешительные.

Но пока всё-таки не могу понять общей атмосферы. Впереди Донецк, Мариуполь и Одесса, может, удастся сформулировать то, что пока только ощущается.

Хочу сказать о песне, которая называется «Радио для тебя». Когда Максим показал мне музыку и я услышал, как он спел и какие слова написал, я какое-то время даже не знал, как к нему обращаться, – так меня поразили мелодия и звучание, которого он добился.

Это моя самая любимая песня из «Радио для одного», и она будет последней в альбоме. А заключительные в ней слова наилучшим образом завершают нашу новую работу. Серж Савостьянов сделал прекрасное оформление. Ещё одно произведение начинает свою жизнь уже отдельно от нас…

7 декабря

Вчера перед вылетом из Одессы выпил в аэропорту бутылочку «Боржоми». Пил и думал, что в ближайшие несколько месяцев мне не удастся ощутить знакомый с детства и в детстве нелюбимый, а потом накрепко полюбившийся вкус. Почти две недели украинских гастролей каждый день пил «Боржоми» и каждый раз посылал мысленные проклятия всем, из-за кого я не могу пить столь привычную и родную воду в своей стране.

Самым важным событием прошедших гастролей ощущаю спектакль, сыгранный в Мариуполе. Этот город для меня накрепко связан с детством. Там жила бабушка, и многие мои летние каникулы проходили в Мариуполе, который тогда назывался Жданов. Бабушка жила на Гавани – в частном секторе, простиравшемся вдоль моря от рыбозавода до железнодорожного депо. Дома на Гавани были в основном убогие, а в море можно было войти без опасения покалечить ноги о трубы, обломки и арматуру лишь в немногих местах, которые с большой натяжкой можно было назвать пляжами… Морская вода содержала всевозможные стоки гигантских металлургических комбинатов, а в реке Кальмиус (которую местные упорно называют Кальмус) строго-настрого запрещали купаться и рыбу из неё есть – тоже… От рыбозавода регулярно долетали ужасные запахи, а «Азовсталь» и завод Ильича накрывали город сажей и ядовитым дымом… И всё равно для меня это был город у моря, то есть тёплый, южный, наполненный летними радостями и приключениями. Я любил Жданов. Каждую весну считал дни до того, когда из ещё не согретой летним солнцем Сибири поеду к бабушке.

Последнее своё школьное лето я провёл в Жданове в 1983-м и с тех пор до позапрошлого года ни разу здесь не бывал. Почти два года назад я приехал уже в Мариуполь и понял, что Жданов и Мариуполь – совсем разные города. В Жданове было много роз, он был довольно чистым, по нему ездили новые чехословацкие троллейбусы, а бордюры и деревья были побелены. Мариуполь же – мрачный город. Если помните, в знаменитом фильме «Маленькая Вера» фигурирует некий мрачный, беспросветный промышленный город у моря. Так вот, фильм снимался в Мариуполе. Когда смотрел, удивлялся, как можно было так запечатлеть город, в котором я видел столько радостного…

Я опасался, что в Мариуполе не найдётся достаточно зрителей, которые захотят посмотреть мой спектакль, опасался напряжённой атмосферы в зале, опасался, что очевидно трудная жизнь, какой живёт город, не позволит людям найти силы для художественных впечатлений…

Я сильно волновался перед спектаклем ещё и потому, что в Ждановском драмтеатре часто бывал ещё ребёнком, а потом мальчишкой. И даже смотрел там спектакли кемеровского театра имени Луначарского, который приезжал на Азовское море на гастроли… Волнение напрасным не бывает. Видимо, оно придало спектаклю особое звучание. И может быть, именно поэтому он прошёл на удивительной ноте. Я видел много наполненных слезами глаз да и сам едва удерживался от слёз.

Довольно долго добирался потом до Донецка. Выпил с другом водки и поехал. Виталик – единственный оставшийся в моей жизни человек из того моего детства. Мы долго переписывались, и в детские годы, и даже когда служили, он – в армии, я – на флоте, обменивались редкими, но какими-то важными письмами. Когда мы были далеко, он частенько помогал бабушке…

Он, конечно, ждал моего приезда. Жена наготовила еды, два уже взрослых сына нарядно оделись. Я понимаю, для него мой приезд – весьма значительное и даже волнующее событие. Он почти нигде не побывал, всю жизнь работал на заводе Ильича… А посидеть мы смогли недолго, потому что вечером опустился такой туман, какой я видел только на Дальнем Востоке да и то всего несколько раз. Были опасения, что закроют трассу. Пришлось ехать… И вот остались в памяти быстрые, краткие тосты, торопливые слова, которые так хотел сказать Виталик, но от волнения и спешки, видимо, сказал не то, не так или вовсе не сказал… Долго я ехал сквозь туман, хмелел от выпитого на посошок, потом, наоборот, трезвел… А вокруг был туман, туман… «Вот так и живём, так и живём. В тумане да на ощупь», – бормотал я сам себе, досадуя на обстоятельства и сердясь на себя за то, что не смог уделить достаточно времени тому, кто этого больше всего хотел… Да и сам я хотел того же.

Сейчас я дома. Завтра на день в Москву, потом опять домой. То есть туман не рассеивается (улыбка).

9 декабря

Всё! Сегодня твёрдо решил дать себе установку, что Новый год уже скоро: ощущения каникул, праздника, Рождества, подведения итогов года нет и в помине.

За трое суток пять авиаперелётов. Везде слякоть, низкое небо, грязные машины, согбенные пешеходы. А подлетал сегодня к Калининграду – увидел покрытый льдом и снегом залив, лёд весь в страшных трещинах… но при этом зрелище прекрасное! Город засыпан свежим снегом, и хотя бы пару дней за окнами будет ощущение абсолютной чистоты.

Сегодня Машеньке десять месяцев. Результаты её жизнедеятельности впечатляют. Шутка ли! Шесть зубов, очень быстрое ползание, стремительное заползание по лестнице, понимание работы телевизионных пультов, назначения телефонов и кнопок, внятные несколько слов… То есть человек хоть не прямоходящий, но разумный. А самое главное – часто весёлый.

Снег её очень заинтересовал, она его сегодня впервые потрогала, и он её озадачил. А вот Наташу снег в своё время разочаровал и даже обидел. Приблизительно в этом же возрасте мы катали её в коляске по бульвару Строителей в Кемерово после сильного снегопада. Был идеальный зимний вечер, градусов семь мороза, ни ветерка, и в свете фонарей новенькие сугробы мерцали и были неодолимо притягательны. Наташа тянулась к ним, и мы дали ей потрогать снег рукой в рукавичке, но это её не устраивало. Мы поняли, что она хочет взять его голой рукой, и предоставили ей такую возможность. Она сунула руку в сугроб, схватила снег и сжала в кулачок. Повисла трёхсекундная пауза, потом она повернула к нам удивлённое и обиженное лицо, в глазах было написано недоумение: мол, как такое дивное и нежное на вид нечто может быть таким обидно холодным, колючим и мокрым? Ещё через пару секунд она низким голосом завыла и заплакала. А пальцы на руке растопырила и трясла, стараясь стряхнуть неприятное ощущение…

Надо будоражить в себе предвкушение Нового года. Пора уже подумать об украшении или начать украшать дом. В городах Украины, особенно в Киеве, рождественско-новогодних украшений уже гораздо больше, чем в Москве и в целом в России. Да и сами они словно наряднее и изящнее, что ли. Как это объяснить? Не знаю. Но украинцы уж точно умеют и любят вкусно и обильно поесть, повеселиться, по-пижонски одеться, отпраздновать что-нибудь с особым размахом, спеть и сплясать… На наших просторах даже песни чаще всего печальные, бесконечно длинные, про тяжёлую жизнь, да и многие на один мотив. А украинские песни по большей части удивительно мелодичны, напевны, разнообразны, дают возможность поющему продемонстрировать силу и красоту голоса и, как правило, бессмысленны и жизнерадостны…

Дома, давно, когда были живы бабушки и дед, за столом пелись и тягучие русские песни, и, конечно, не знающая границ украинская песня про то, как девушка парню назначает свидание всю неделю и никогда не приходит…

Хочется, чтобы после такого тяжёлого года праздники получились… В маленьком магазинчике напротив нашего дома новогоднюю гирлянду и снеговика с лампочками не убирают круглый год. Думаю, до августа им лень его убирать, а в августе они решают: зачем убирать, Новый год уже скоро…

Надо думать о подарках, составить список, кому что купить. По возможности закончить дела, чтобы незаконченные не помешали ощущению праздника. Хочется навести порядок в делах и на рабочем столе, записать на листочек всё сделанное за прошедший год. И чтобы список состоял более чем из трёх пунктов (улыбка).

Максим Сергеев написал песню на стихотворение Уильяма Блейка, которая тоже вошла в «Радио для одного». Концепция нашего самого цельного альбома, в котором в нескольких песнях присутствуют как русские, так и английские тексты, рифмующиеся между собой или абсолютно контрапунктные, пришла мне в голову благодаря этой песне. Когда я ставлю её друзьям, они не могут понять, что это «Бигуди». Делают предположения о том, что она из нового альбома того или иного любимого ими исполнитея. Забавно! Мне и самому не верится, что нам удалось записать такой замечательный альбом. И этот альбом я точно включу в список главных итогов уходящего года. Хотя самый главный для нашей семьи итог сегодня впервые потрогал снег (улыбка).

14 декабря

Наш дом засыпало снегом. Кажется, дом даже чуть просел и покряхтывает под его тяжестью. Мансардные окна невозможно открыть, и свет сквозь них едва пробивается. А снег за окном всё падает и падает, причём отвесно. ТИШИНА! Тихо и прекрасно… Вот не нужно было бы ещё выходить из дома, ездить в магазин, отправлять детей в школу, делать хоть какие-то дела… Потому что это только в нашем квартальчике тихо и красиво. Чуть в сторону – и тут тебе практически транспортный коллапс в городе, не готовом к таким снежным испытаниям.

Всегда с наслаждением читал у Туве Янсон про засыпаемый снегом Муми Дол, где и когда все дела могут затихнуть до весны, потому что все дела сосредоточены в доме.

Поэтому Муми Тролль мог уснуть до весны, не беспокоясь, что пропустит что-то важное. Прекрасное и, может быть, самое ценное ощущение – это что в твоём доме, в твоём окружении и в твоём, как бы то ни было, вполне ограниченном мире происходит всё самое главное…

Недавно перестал существовать русский «Newsweek». Закрыли по причине убыточности. То есть, проще сказать, его мало читали, и он плохо продавался. Я страшно удивлён, потому что практически все мои знакомые, приятели или просто приятные мне люди читали NW. Нам нравился журнал, мы обсуждали отдельные статьи, мы к нему привыкли. Никаких других еженедельников я не читал, и у меня было ощущение, что NW — самый популярный и востребованный. А его – бабах! – и закрыли. Оказывается, никакой он не популярный, а совсем наоборот. И значит, узок наш круг, «страшно далеки» мы от народа. Меня буквально потрясло закрытие NW именно осознанием узости наших рядов…

Здорово было бы, если бы снег шёл и шёл, и не нужно было бы платить за газ, за свет, и в доме не было бы телевизора и других источников информации, а книг в доме было бы без счёта, еда в холодильнике не иссякала, все были бы здоровы, и не было бы никаких причин выходить из дома, а если бы кто и постучал в дверь, то только друзья, с целыми сугробами снега на шапках и плечах, друзья, которые принесли бы не новости, а гостинцы…

Можно ездить по городам, играть спектакли в переполненных залах, что со мной и происходит в течение последних лет, и думать, что все зрители именно такие, какие приходят ко мне на спектакль. Хорошо бы поменьше знать…

Вот уже почти год я так или иначе занимаюсь судьбой нашей картины «Сатисфакция» и страшно от этого устал. Писать сценарии и снимать кино – это счастье, но продвижение фильма на экраны – это горе. Я никогда ещё не встречался с таким тотальным равнодушием, никогда не видел в таком количестве людей, которым безразлично то, чем они занимаются. Наша картина нравилась и нравится многим из них. Её с удовольствием смотрели, рекомендовали друзьям, просили устраивать закрытые показы, но сделать так, чтобы фильм дошёл до зрителя, чтобы картину увидели другие люди… Палец о палец не захотели ударить. Любя хорошее кино, они прокатывают и даже продюсируют заведомую дрянь, про которую и сами не хотят говорить. Многие из них симпатичны и приятны, но совершенно, абсолютно равнодушны… Я смотрел на них и думал: «Как же так?! Когда мне что-то нравится, я спешу поскорее сообщить об этом, купить пару десятков книжек или дисков и подарить друзьям. Я уж точно никогда в жизни не предложу кому-то того, что мне не нравится. Скорее наоборот, постараюсь предостеречь. Как они могут?! Это же их жизнь и профессия!»

Лучше не знать и не ведать о том, что самыми главными и желанными музыкантами и исполнителями в стране являются так называемые «шансонье» и что мои театральные залы – лишь капля в море по сравнению с тем, за что зрители платят деньги. На февральские концерты Стаса Михайлова и Григория Лепса билеты давно раскуплены. И не в скромные театры, а во дворцы спорта. А билеты там стоят столько… По какому бы областному центру я ни ехал, везде на афишах читаю: Жека, Майданов, Бутырка…

Недавно был на гастролях в Иркутске, и мои спектакли совпали с концертами Лепса. Знакомый попросил меня достать на него билеты. Я удивился, мол, я-то как могу это сделать?! На что этот далёкий от искусства человек ответил, разведя руками: «Ну как же, вы ведь там все вместе!» Где «там», я уточнять не стал.

Зато сам он уточнил, что идти на Лепса не хочется, но надо, потому что там будут все. Под словом «все», видимо, подразумевались и губернатор, и прочие, и прочие.

Да, на концерты этих исполнителей ходят уездные чиновники всех уровней. Ходят семьями, гордо сидят на лучших местах, а в одном городе, не буду говорить, в каком, областной министр культуры сам распределял между городской и областной администрацией места на концерт Стаса Михайлова и переживал, что билетов не хватит.

Я его спросил: что, все чиновники вот так, открыто, ходят на эти концерты? Он ответил: разумеется. А на мой вопрос, неужели министр культуры тоже посещает такие мероприятия, даже обиделся. Я был настолько обескуражен, что не удержался и сказал: «Значит, в секс-шоп вы ходите тайком, стараетесь, чтобы народ и избиратели не заметили, а тут наоборот…»

Пошлости всегда было больше. Наглость всегда одерживала позиционные, а то и значительные победы. Но сейчас наглость и пошлость в нашем культурном пространстве не только правят бал, но и дают балы. Вот-вот они закатят по всей стране рождественские и новогодние концерты, корпоративы, балы и празднества, не обойдут даже детские утренники и мероприятия… Ужас! Попустительство! Безумие в условиях полнейшей апатии! И нет ни людей, которые могли бы объединить усилия, ни даже ясного, сильного и значительного голоса, который прозвучал бы в противовес всей этой пошлости. Сейчас в нашей стране не стыдно! Не стыдно творить пошлость и эту пошлость потреблять. Нет людей, присутствие которых пробуждало бы чувство стыда. Не стыдно лгать с любых сцен и трибун, не стыдно тем, кто любит и знает хорошее кино, делать при этом заведомую дрянь, не стыдно тем, кто некогда демонстрировал прекрасное чувство юмора и вкус, выступать с пошлыми гэгами, от которых самим тошно и над которыми они сами никогда не посмеются, не стыдно людям с консерваторским образованием и оперной карьерой выступать со жлобами и для жлобов… Ничего не стыдно.

А дома очень хорошо! Снег падает. Скоро дочь вернётся из школы, сын – из детского сада, а младшая проснётся, и в этом близком кругу мы друг для друга самые важные и самые прекрасные. Вот только невозможно этим ограничиться. Пошлость прорвётся, просочится. Невозможно усидеть в тепле, в тихом, укрытом снегом доме. Что принесёт дочь из школы, какие разговоры с одноклассниками? Какую песню с сыном разучит воспитательница? Мне уже довелось слышать в его исполнении песни перечисленных мною выше персонажей.

Отсидеться не удастся. Будем что-то делать, внятно сознавая тщетность усилий, узость нашего круга и хоть и нестройные, но стойкие наши ряды (улыбка). Я в общем-то только и умею что играть спектакли, писать книжки да исполнять песни, которые даже и не песни (улыбка).

Завтра выйдет наш альбом, и его наконец-то можно будет послушать целиком. Нам с нашими концертами стадионов не собрать. Но когда мы встретимся с вами, вы из зрительного зала, а я со сцены… хотя бы на пару часов мы создадим друг у друга ощущение, что мы не одиноки, нас много, и на нашем рубеже пошлость не пройдёт.

15 декабря

За окном совершенно брейгелевский пейзаж. Воздух настолько неподвижен, а снежинки настолько идеальные и лёгкие, что периодически забывают падать и летят вверх, кружатся возле окон, останавливая время. А в морозном небе появился розовый оттенок. Красота! Умиротворение! Совсем не хочется не то что улетать в Москву, но и из дома выходить. А придётся сделать и то и другое.

Очень позабавили меня комментарии к предыдущему посту. Мол, всё правильно пишете, вот только Лепса не трогайте. Он всё-таки такой, но не такой. Звучит мило и в то же время грустно. Но не хочу об этом, сегодня – не хочу.

Сегодня наш фильм «Сатисфакция» получил прокатную лицензию. По условиям такой лицензии, одну копию нашей картины мы должны отдать в Госфильмофонд. Меня это по-детски радует. Наше кино легло на полки истории, на бесконечные полки великого и ужасного Госфильмофонда. Будет теперь там лежать среди… даже страшно назвать эти имена (улыбка).

А вот с аудиокнигой, точнее, с радиомоноспектаклем «Реки», который в работе более полутора лет, всё печально и туманно. Радиоспектакль готов, хоть сейчас в печать, но в нём использовано довольно много симфонической музыки. И для того чтобы оплатить авторские права, нужно около двадцати пяти тысяч долларов, а этих денег нет. Точнее, их можно было бы где-то взять, или одолжить, или заплатить самим, но ясно, что при сегодняшнем порядке вещей эти деньги никогда не вернутся. Запись тут же уйдёт в интернет, и её будут качать бесплатно. Вот мы и пришли к тому, что все те, кто хоть раз что-то качал бесплатно, уже начал сам себя обворовывать. Ровно по этой же причине не делается и, может быть, никогда не будет сделана видеоверсия спектакля «+1», – если только какой-то сказочный спонсор не захочет сделать всем нам дорогой подарок.

А сегодня, 15 декабря, скорее всего, пока только в столице, – уже можно купить наш новый альбом «Радио для одного». Он очень долго сочинялся, записывался и сводился. Долго шёл тщательный отбор текстов и мелодий. В итоге в него вошла едва треть материала, который был в работе. И альбом получился лаконичным, выверенным и, с моей точки зрения, безупречным. Как же я хочу подержать его в руках!..

Даже его оформление впервые вызвало в нашем коллективе серьёзные споры, и от первоначального эскиза, предложенного Сержем Савостьяновым, мало что осталось. А подготовленное им окончательное оформление вообще было отвергнуто. Раньше такого не случалось, и это говорит о том, что все, кто участвовал в работе над альбомом, отнеслись к нему с особым волнением и трепетом.

И главное: сегодня, 15 декабря, у Лены, моей жены, день рождения. Я редко бываю в этот день дома, но сегодня мне удалось первым её поздравить. Правда, праздничного ужина не получится. Мне надо улетать… Лену поздравят кумовья (крёстные). Благодаря тому, что детей у нас трое… значит, и крёстных довольно много. Вечером, когда улечу, Лена хочет пойти с детьми гулять на покрытое льдом и снегом маленькое озеро рядом с домом… Лена умеет устраивать тихие праздники.

На днях случился курьёзный эпизод. Лена зарегистрирована в одной из социальных сетей, общается там со знакомыми. Так вот, один из Евгениев Гришковцов предложил ей дружить. По-моему забавно! Уверен, что липовые Киркоровы, Хабенские и Ксении Собчак предлагают дружить друг другу. Но чтобы некий липовый персонаж предлагал дружбу жене оригинала – думаю, это прецедент!

17 декабря

Вчера играл в Москве свой самый первый и самый знаменитый моноспектакль «Как я съел собаку». Играл его под сильным и тяжёлым впечатлением от увиденных фрагментов самого массового и долгого моноспектакля, который, думаю, многие посмотрели. Я не смог, не хватило времени. Да и сил, боюсь, тоже не хватило бы… хотя зрелище, а самое главное – содержание было завораживающим своей жутью. Это кошмар. Другими словами своё впечатление выразить не могу…

Вчера повстречались после спектакля со старинным другом Алексом Дубасом. Алекс, человек мягкий, старающийся быть по возможности улыбчивым, на этот раз выглядел подавленным и усталым, признался, что не понимает, о чём говорить в эфире, ведь очевидно, что эфир будет заполнен комментариями по поводу особо ужасных высказываний нашего премьер-министра. При этом легко было предвидеть все варианты таких комментариев. Скучно, грустно и тоскливо. Говорили мы о том, что нет ощущения предела. Вроде бы предел давно должен наступить, но премьер-министр вновь заявил, что предела нет и не видно… Посмеялись приведённой им цитате из любимого фильма «Вор должен сидеть в тюрьме»: Владимир Владимирович, видимо, забыл, что Глеб Жеглов сказал эту сакраментальную фразу после того, как сам подсунул кошелёк вору в карман. Кошелёк был украден вором, но подсунул-то его тот самый герой, которого процитировал наш премьер-министр. Оговорочка, как говорится…

Много Путин сказал фраз, которые будоражат воображение даже не дерзостью, а какой-то уверенной в себе и при этом лютой злобой. Особенно, конечно, – высказывание про интеллигенцию. Давненько такого не звучало на русском языке.

Но вот что я понимаю в связи с прошедшими в Москве событиями и интонацией, с какой говорил самый властный человек в нашей стране. Эти события, эти беспорядки показали, что по-настоящему отлаженных и мощных механизмов руководства страной у руководства страны нет. В частности, нет столь мощных рычагов, чтобы осуществлять цензуру, о которой так много говорится. Зато на фоне всего этого отчётливо видна та действительно мощная самоцензура, которая давно включилась и действительно здорово работает. Эта самоцензура моментально дошла до отдалённейших уголков страны и коснулась даже заводских многотиражек. Вот за что стыдно, и вот по какой причине власть позволяет себе столь откровенные и дерзкие высказывания.

Сегодня сыграем последний в Москве в уходящем году концерт. Будем говорить со сцены о любви, надежде и об улучшении настроения… А что ещё делать? Я уже говорил, что ничего другого не умею. Ну а тем, кто на концерт попасть не сможет, сообщаю, что наш новый альбом я уже держал в руках. Он отлично записан и сведён; выглядит очень красиво, если приобретёте – не пожалеете.

Недавно давал интервью одному журналу, и оно получилось, как мне кажется, занятным. Думаю, это сможет хотя бы ненадолго отвлечь от грустных мыслей и переживаний, от которых так трудно скрыться на огромной территории нашей любимой страны.

Когда я говорю о французских женщинах, в голове сразу возникает образ женщины за сорок. Иногда сильно за сорок. Юных красивых женщин в Париже вы не увидите. Об этом нужно забыть раз и навсегда. Нужно ехать к университету, чтобы посмотреть на юных. Молодых в основном видишь в мотоциклетных шлемах, на мотороллере. Это, наверное, красиво, но лучше бы они шлемы не снимали. Под ними что-то ненакрашенное, кудрявое, но очаровательное, замотанное шарфом, в свитере непонятного размера, с сумкой через плечо… Одна коллега-парижанка, много старше меня, объяснила: «А зачем мне было до 30 лет делать макияж? Укладывать волосы, интересоваться, какой салон хороший, какой – не очень. Я и так была молодая, даже конопатая. На 20 кило толще – такая пышка, но я всегда могла найти себе любые приключения».

Мне очень нравится парижское утро, когда парижанка выходит из дома в Шестнадцатом районе или Сен-Дени. Смотришь на эту женщину: где она делала укладку – непонятно. Идёт озабоченно, вся в себе. Не смотрит по сторонам. За ней легкий шлейф аромата, соответствующего времени года. Зная московский контекст, думаешь, сейчас она чуть-чуть пройдёт, и там её будет ждать машина с водителем. Он выйдет, откроет дверцу… Но она подходит к какому-нибудь маленькому «Пежо» или «Ситроену», немножко поцарапанному и помятому, не последней модели. В нём небрежно набросаны журналы, свёртки, газеты. Садится в машину – и поехала. И она прекрасна. У неё, возможно, взрослый сын. Такой, судя по её виду, неожиданно взрослый. Любимый внук или несколько внуков. Она очень весёлая, но не самая заботливая бабушка – у неё всегда какие-то дела в её конторке, или галерее, или маленьком магазинчике, или маленькой театральной кассе. Но обязательно что-то маленькое и такое же очаровательное, как она сама. У неё очаровательная квартирка – чистая, но неряшливая. Там, может быть, слишком много всего накопилось, и всё набросано, новые шторы куплены, а старые ещё не сняты. Она сразу начинает с тобой общаться, глядя куда-то в сторону, параллельно говоря по телефону. Она предлагает тебе сесть, тут же наливает кофе, хриплым из-за курения и вечных разговоров голосом что-то кому-то объясняет и при этом делает в твою сторону извиняющиеся глаза и какой-нибудь очаровательный жест. Равно как она не сняла старые шторы, а новые уже повесила, у неё есть новый друг, а со старым она ещё не рассталась. У них чудесные отношения. Они могут вместе ужинать. Я видел и довольно крепкие парижские семьи, но это, скорее, редкость. При всём том дети, друзья… А она юна. Постоянно разговаривает, курит, ругается, открыв окно, с таксистами, много смеётся, пьёт вино. Она всё время в общении. Не кокетничает, нет, это другое. У нас если женщина улыбается незнакомому мужчине у лифта, это будет воспринято либо как сумасшествие, либо как команда к действию. А там она со всеми так разговаривает: с продавцом в лавке, где покупает кофе или фрукты, в любимом кафе, где каждое утро пьёт кофе или обедает. Она разговаривает громко. Вспомните, в парижских кафе никогда нет музыки. Там музыка не нужна, там шум голосов. Там нужно перекрикивать друг друга, и громкость постоянно повышается. И это здорово. Это лучшая музыка Парижа. Француженка всё время с чем-то борется. Когда в ресторанах можно было курить, парижанки возмущались, что всё прокурено, хотя сами курили. Теперь, когда это запретили, говорят: «Господи, нам приходится ходить на улицу курить! И потом, в кафе не стало нашего любимого запаха. Теперь пахнет моющими средствами и кухней!» Они всё время как на картине Делакруа, где женщина с полуобнажённой грудью на баррикадах. У них всё так. Это чудо какое-то, а не женщины. Я уж не говорю о пожилых привлекательных женщинах, каких у нас почти нет. Парижанки никогда не машут на себя рукой. А у нас так много женщин, махнувших на себя рукой, в любом возрасте, что это просто национальная катастрофа. Жизнестойкости в наших женщина хне меньше, но выглядят они иначе. Ведь и у парижанок, у которых взрослые дети, старый друг и новый друг, жизнь не сахар. Французские мужчины, может быть, выглядят получше, получше умеют себя вести, но не лучше наших. Ещё более жадные, ещё более капризные, ещё более эгоистичные, въедливые и ревнивые. Наши женщины, видимо, более жизнестойкие. Но не выглядят француженки пожилыми после того, как жизнь их стукнула. У них, наверное, это традиция – не махнуть на себя рукой. А у нас женщина, хорошо выглядящая после пятидесяти, либо совершает подвиг, либо, по мнению окружающих, вульгарна. Француженки возраст не скрывают и не демонстрируют. Они всё-таки исходят из того, что лучше быть откровенной женщиной, которая отлично выглядит в свои пятьдесят, чем плохо выглядящей в тридцать. Они с возрастом не расстаются.

20 декабря

Попрощался до следующего года со своей московской публикой. Пожелал хороших праздников, по возможности безмятежных оставшихся дней уходящего года. Он стремительно заканчивается, и мне осталось сыграть один спектакль в Кишинёве и традиционный рождественский концерт в Калининграде. Сейчас еду по стоящей колом заснеженной Москве в аэропорт. Машины похожи на сугробы, а сугробы – на машины. Завтра у меня спектакль в Кишинёве. Никогда ни в Молдавии, ни в Республике Молдова не был, соответственно, и в Кишиневе буду в первый раз. Никакого представления о том, что меня ждёт в этом городе, не имею. Знаю только, что буду играть в оперном театре и что зал будет полон.

Предлагаю небольшой текст, который недавно написал. Друзья попросили что-то написать про шампанское, если я его, конечно, люблю… А шампанское я люблю. По-моему, получилось лихо. Полагаю, этот текст способен усилить новогоднее настроение. Вы читайте, а я полетел.

Предвкушение

Понятное дело, что в России, для русского человека шампанское имеет особое значение и смысл. Шампанское для нас не то же самое, что во Франции и для француза, который его придумал.

В самой бутылке шампанского, в её форме уже содержится ощущение и главное предвкушение события – не проходного, не повседневного, а чудесного, радостного, такого, что не каждый день бывает. Шампанское каждый день и не пьют… Ну а те, кто пьёт шампанское каждый день… это в нашем сознании дивные, счастливые, роскошные люди, чья жизнь – праздник и безмятежность.

Покупка бутылки шампанского – очень мужское событие, в котором чаще всего есть надежда и предвкушение. Именно надежда и предвкушение! Вот мужчина покупает бутылку шампанского – что он купит следом? Цветы! Если не купил их прежде.

Каждый покупающий шампанское мужчина, как только берёт бутылку за обёрнутое фольгой длинное горло, чувствует себя немножко гусаром, чувствует свою общность с теми усачами, которые открывали бутылки саблей, выиграв очередной бой у отступающих французов.

Каждый мужчина чувствует гордость, когда, открывая бутылку шампанского, видит испуганные лица дам и барышень, которые даже повизгивают в ожидании хлопка… А он открывает бутылку бесшумно, выпустив дымок. Ему аплодируют, а он посматривает на одну даму и чувствует, как его акции растут, надежда переходит в уверенность, а предвкушение – в ожидание…

В шампанском всегда есть романтика или хотя бы претензия на романтику. Трудно представить себе компанию друзей, которые покупают втроём штук десять бутылок шампанского и идут домой к четвёртому смотреть футбол. Шампанское предполагает женское общество и женское же участие.

Предвкушение!!! С шампанским связано столько предвкушения!

Нет гонщика, который не предвкушал бы шампанского на победном пьедестале. Бутылка шампанского, разбиваемая о борт нового корабля перед спуском его на воду, – это предвкушение долгой и удачливой судьбы судна.

И наша российская обязательная новогодняя бутылка шампанского – это предвкушение хорошего или хотя бы неплохого наступающего года, надежда на благополучие, а если повезёт – на радость…

Надежда на радость! Что может быть лучше?

Вкус

Часто можно услышать: «Ой, я шампанское не люблю! Мне чего-нибудь покрепче». Произносящий такую фразу полагает, что тем самым подчёркивает свои мужественность и опыт. Мол, шампанское – это шипучка и баловство.

Когда слышу такое, всегда сомневаюсь в том, что говоривший понимает вообще хоть что-нибудь в питии. В водке, коньяке или виски.

Как можно не любить шампанское? Только не зная его. Точно так же, как можно не любить оперу, ни разу в опере не побывав, или не любить поэзию, выучив пару стихов в школе.

Шампанское требует внимательного изучения, постижения, если хотите. Невозможно полюбить шампанское, не выпив его много в течение долгого времени. Нужно уловить его вкус. А понять его невозможно! Шампанское – не ребус и не математическая задача. Его можно полюбить или не полюбить.

Вкус шампанского открывается вместе с любовью и чувствованием момента жизни. Необходимо любить и чувствовать летний воздух и морской ветер. Тогда шампанское будет как глубокий вдох. Или любить сухой, морозный, яркий день – и тогда глоток шампанского в тёплом доме зимой напомнит студёный горный воздух или неподвижный зимний воздух в сосновом лесу.

Или когда ты смотришь, глотая шампанское, в прекрасные глаза, вкус шампанского – это вкус желанного и ожидаемого поцелуя.

Вкус шампанского то ясен, то неуловим, но это всегда вкус радости. Именно радости мы от шампанского и ждём.

Для безрадостного человека или человека в безрадостном состоянии шампанское чаще всего просто кислятина. И спорить с ним по поводу вкуса этого напитка бесполезно.

Послевкусие

Шампанское, как всё прекрасное, весьма коварно. В послевкусии само шампанское, как правило, не виновато. Послевкусие – это, в случае с шампанским, чаще всего результат правильного или неправильного его употребления и даже поведения.

Иногда достаточно одного бокала изумительного шампанского между многочисленными порциями отличного виски или превосходной водки, чтобы послевкусие было в целом чудовищным. Но вспоминаться будет именно шампанское, а не виски с водкой, и ему же будут пенять за послевкусие.

Так после вечера, когда не хватило остроумия, галантности, умения поддержать разговор, умения танцевать или смелости и решительности в конце концов… Послевкусие остаётся в виде стыда. Стыдно. Ты же весь вечер пил шампанское. И она пила… Шампанское помогало… Придавало красноречия, галантности, смелости… обволакивало её… А ты чего-то где-то упустил. Подвёл шампанское, которое напрасно постаралось. Стыдно-то прежде всего перед ним.

Если пил шампанское без радости, из несоответствующей посуды, пил много и без всякой цели – шампанское отомстит.

Но если ты слушал дивную музыку с шампанским – оно только улучшило и слух, и звучание.

Если ты был в ударе и хорош, оно делало тебя ещё лучше.

Много прекрасных вариантов послевкусий у шампанского. Но самое лучшее – это когда после вечера с шампанским ты просыпаешься с ясной головой, вспоминаешь о том, что было, с улыбкой и с радостью думаешь о том, что в холодильнике осталась непочатая бутылка любимого шампанского – потому что ничего другого не хочется.

24 декабря

Калининград встретил горами снега и дождём. Гололёд такой, что ездить по городу… В общем, лучше от езды воздержаться. Вот такая прибалтийская зима.

И Кишинёв тоже встретил меня, засыпанный снегом, в свете раннего золотого заката. Видимость была хорошая. Подлетая к столице Молдовы, я не ожидал увидеть белоснежные поля. Хотел посмотреть на город сверху, но он далековато от аэропорта, и самолёт заходил с такой стороны, что представления о размерах Кишинёва составить не удалось. Белые снега под крылом самолёта аккуратно расчерчены, то есть конфигурация и геометрия полей хорошо видна. И виноградники видны. Красивые поля. Красивая геометрия, не похожая на российскую разметку.

Как уже писал, я прилетел в Кишинёв впервые. Наш самолёт сел, стал подруливать к зданию аэропорта, и я увидел на нём надпись: «CHISHINAU». Не сразу сообразил, что это, собственно, и есть настоящее название города, который, сколько себя помним, мы называем Кишинёв.

Снег Кишинёву категорически не идёт. Во всяком случае, свежий снег я не застал, а застал его уже талым, потемневшим и грязным вдоль дорог. В городе жуткие пробки, в центре – кварталы невысоких домов, много улиц с односторонним движением. Все пространства забиты припаркованными автомобилями. Снег сильно усложнил и усугубил транспортные проблемы, так что от желания покататься по вечернему городу сразу пришлось отказаться. В целом он плохо освещён, лишь на нескольких центральных улицах горят фонари и есть признаки праздничной иллюминации.

Мне очень понравилось в Кишинёве! Я не ожидал того, что так проникнусь… и так почувствую этот совершенно не знакомый мне город. Никакого уровня ожиданий у меня не было. Я не знал ни мифов, ни литературных образов, связанных с ним, никто мне ничего толком про него не рассказывал…

Целенаправленно посмотреть город не удалось, а проезжая по улицам, ничего особенного в архитектурном смысле я не увидел. Есть улицы и районы с девятиэтажками, точно такими же, в какой я жил в Кемерово. И если бы не южные деревья, то в каких-то районах Кишинёв не отличить от Барнаула или Перми. Есть кварталы, похожие на Одессу, есть места, которые похожи на Краснодар. Уверен, что есть и совершенно своеобразные, сугубо кишинёвские места. Но не убираемый и грязный снег мешал рассмотреть эти индивидуальные черты.

И всё же что-то очень особенное, трудно формулируемое я почувствовал. А главное – встретился и познакомился с людьми, которые меня принимали, их друзьями, приятелями, знакомыми. Было много разговоров. Для такого короткого визита даже очень много.

Спектакль в оперном театре прошёл прекрасно. Театр большой, так называемый «тысячник», был полон. Как только я вышел на сцену, стало понятно, что здесь ждали, что театр в Кишинёве любят и скучают по нему. Вообще там по многому скучают…

В долгих разговорах, которые уходили далеко за полночь, сильнее всего почувствовалось то, что все говорили об ушедшем и, по мнению моих собеседников, безвозвратно утраченном городе, о том Кишинёве, который они страшно любят и который скорее вспоминают, чем живут в нём сейчас. Мои новые знакомые вспоминали разъехавшихся по миру друзей, с грустью рассказывали городские истории и мифы, от которых остались только тени, потому что нет участников этих мифов и историй, да и город изменился до неузнаваемости.

Многие из тех, с кем удалось пообщаться, поездили по миру, пожили в разных странах и имеют румынские паспорта, но всё же вернулись обратно и, судя по всему, без особых иллюзий и ложного патриотизма намерены жить в Кишинёве. Сколько же в них подлинной и проверенной любви к родному городу! Далеко не везде можно такое встретить. В российской провинции этого очень мало. Такую любовь я встречал в Одессе, Севастополе, Тбилиси, а в наших уральских, сибирских, дальневосточных городах чаще можно встретиться с желанием уехать как можно скорее и как можно дальше. Я сам это пережил и отлично знаю, о чём говорю.

Кишинёв, видимо, утратил прежнюю лёгкость, прежние блеск и очарование. Найдёт ли он себя в трудные времена? Сможет ли занять какое-то своеобразное и неповторимое место в изменившихся условиях? На этот счёт и у пожилых, и даже у молодых жителей молдавской столицы больше пессимизма, чем оптимизма.

Но как же вкусно можно в Кишинёве поесть! Сугубо национальных молдавских блюд немного. Главное, конечно, – мамалыга и куриный суп, который мало чем отличается от привычного нам куриного супа с лапшой, только в молдавской кухне в него добавляют кислый квас. Есть что-то похожее на люля-кебаб, только молдавские колбаски делаются не на шампуре, а на гриле, и они коротенькие. Всё остальное имеет прямые аналоги в украинской, или кавказской, или каких-то других кухнях. Просто в Кишинёве всё это очень вкусно готовят!

Вино мы пили исключительно молдавское, и теперь могу сказать, что моё пренебрежительное отношение к молдавскому вину закончилось раз и навсегда. То, что у нас продаётся под названием «молдавские вина», не имеет никакого отношения к тому, что пьют в Молдове. Там, очевидно, научились здорово бутилировать вина и добились превосходных результатов в изготовлении самих вин. Они довольно простые, недорогие, но настоящие!

Я очень хочу приехать в Кишинёв осенью, спланировать приезд так, чтобы был хотя бы один, а лучше – два свободных дня, чтобы увидеть город, и выехать из него, и закрепить едва осознанные ощущения, и пережить новые. Хочу найти отчётливое место в своей собственной душевной географии для тронувшего меня неведомого, увиденного буквально одним глазком города.

Когда улетал из Кишинёва, местные прогнозы обещали потепление и более соответствующую этому южному городу погоду.

25 декабря

В Калининграде падает совершенно рождественский снег, которого и без того так много, что если бы вид за окном был открыткой или рождественской картинкой, можно было бы сказать, что художник со снегом переборщил.

Нынче ночью сыграем в самом старом клубе и одной из первых дискотек СССР, в легендарной «Вагонке» (ДК Вагоностроительного завода) традиционный, завершающий год концерт. Когда-то в этих стенах я познакомился с Максимом Сергеевым и группой «Бигуди» в первом её составе. Было какое-то весёлое мероприятие, играла первоклассная музыка, за пультами стояли два молодых, забавно одетых парня в очках, а рядом флегматично играл на гитаре очень похожий на скандинава гитарист. Мне сказали, что это группа «Бигуди», и мы познакомились.