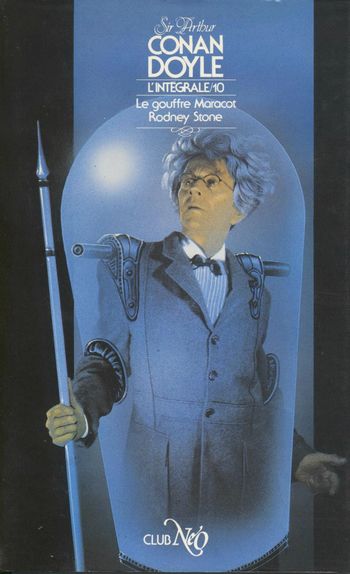

Arthur Conan Doyle

Le Gouffre Maracot

(OU LE MONDE PERDU SOUS LA MER)

(1928)

Table des matières

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

CHAPITRE VI

CHAPITRE VII

CHAPITRE PREMIER

Puisque ces papiers m’ont été remis en vue de leur publication, je commencerai par rappeler au lecteur le triste destin du Stratford. Ce navire avait appareillé l’an dernier pour une croisière dont le but était l’océanographie et l’étude des grands fonds marins. L’expédition était dirigée par le docteur Maracot, auteur réputé des « Formations pseudo-coralliennes » et de la « Morphologie des lamellibranches ». Le docteur Maracot était accompagné de Monsieur Cyrus Headley, ex-assistant à l’Institut de Zoologie de Cambridge, Massachusetts, et, à l’époque de la croisière, boursier à Oxford. Le capitaine Howie, marin expérimenté, commandait le Stratford et son équipage de vingt-trois hommes, parmi lesquels un mécanicien américain des Usines Merribank à Philadelphie.

Tout ce monde a disparu. La seule information reçue sur l’infortuné steamer provient d’un petit bateau norvégien dont les matelots ont vu sombrer, au cours de la grande tempête de l’automne 1926, un navire dont la description correspondait approximativement à celle du steamer. Un canot de sauvetage portant l’inscription Stratford a été découvert ultérieurement non loin du lieu de la tragédie, ainsi que des caillebotis, une bouée de sauvetage, et un espar. Ce rapport, la découverte qui a suivi, un long silence persistant, ont accrédité la conviction que l’on n’entendrait plus jamais parler du navire et des hommes qui se trouvaient à son bord. Un étrange message par sans-fil, capté le jour de la tempête, avait déjà pratiquement anéanti tout espoir. Je reviendrai sur ce message.

Certains détails assez remarquables à propos de la croisière du Stratford avaient suscité quelques commentaires : notamment l’excessive discrétion observée par le professeur Maracot. Certes, il était célèbre pour l’aversion et la méfiance qu’il vouait généralement à la Presse, mais jamais il ne les avait poussées jusque-là : il s’était refusé à donner le moindre renseignement aux journalistes, et il n’avait permis à aucun d’entre eux de monter à bord pendant que le steamer était ancré à l’Albert Dock. Par ailleurs des bruits avaient couru touchant une conception aussi nouvelle qu’insolite dans la construction du navire, conception destinée à l’adapter aux nécessités de l’exploration sous-marine. Ces bruits avaient trouvé confirmation aux chantiers Hunter and C° de West Hartlepool, où avaient été exécutées les modifications structurales. N’avait-on pas affirmé que tout le fond du steamer était détachable ? Pareille particularité avait attiré l’attention des assureurs des Lloyd’s, qui avaient éprouvé quelques difficultés à recevoir les apaisements qu’ils réclamaient. Et puis on n’en avait plus parlé. Mais ces détails revêtent maintenant une importance nouvelle puisque le sort de l’expédition revient, d’une manière absolument sensationnelle, au premier plan de l’actualité.

Passons à présent aux quatre documents se rapportant aux faits connus. Le premier est une lettre qui a été écrite de la capitale de la Grande Canarie par Monsieur Cyrus Headley à son ami Sir James Talbot, du Trinity College d’Oxford, la seule fois (d’après, du moins, ce que l’on sait) où le Stratford a touché terre après son départ de Londres. Le deuxième est l’étrange message par sans-fil auquel j’ai fait allusion. Le troisième est un fragment du journal de navigation de l’Arabella Knowles, qui concerne la boule vitreuse. Le quatrième et dernier est le contenu stupéfiant de ce réceptacle : ou bien il représente une mystification aussi cruelle que machiavélique, ou bien il ouvre un chapitre neuf de l’aventure humaine, dont l’importance ne saurait être exagérée.

Après ce préambule, je vais maintenant donner connaissance de la lettre de Monsieur Headley ; je la dois à la courtoisie de Sir James Talbot ; elle n’a jamais été publiée ; elle est datée du 1er octobre 1926.

* * *

Je poste ce courrier, mon cher Talbot, de Porta de la Luz, où nous avons relâché pour nous reposer quelques jours. Mon meilleur compagnon de voyage a été Bill Scanlan, chef-mécanicien ; je me suis lié tout naturellement avec lui, d’abord parce qu’il est mon compatriote et ensuite parce qu’il m’amuse. Toutefois ce matin je suis seul ; il a ce qu’il appelle « un rendez-vous avec un jupon ». Vous voyez qu’il s’exprime tout à fait comme un Américain de pure race.

Vous connaissez Maracot ; vous savez donc de quel bois sec il est fait. Je vous avais raconté, je crois, les circonstances de ma désignation ; il s’était renseigné auprès du vieux Somerville de l’Institut de Zoologie, qui lui avait envoyé mon essai couronné sur les crabes pélagiques, et l’affaire s’était trouvée conclue. Bien sûr, je ne me plains pas d’accomplir une mission aussi agréable, mais j’aurais préféré la faire avec quelqu’un d’autre que cette momie animée de Maracot. Il est inhumain dans son splendide isolement, et dans la dévotion qu’il consacre à son œuvre. « Le dur des durs », dit Bill Scanlan. Et pourtant on ne peut qu’admirer une dévotion aussi totale. Rien n’existe en dehors de sa science. Je me rappelle que vous aviez bien ri quand, lui ayant demandé ce que je devais lire pour me préparer, je m’étais entendu répondre que pour des études sérieuses il me recommandait l’édition complète de ses œuvres, mais que pour me détendre, les « Plankton-Studien » de Haeckel étaient tout indiqués.

Je ne le connais pas mieux aujourd’hui que lorsque je lui ai été présenté dans son petit salon avec vue sur le haut Oxford. Il ne dit rien. Son visage décharné, austère (le visage d’un Savonarole, à moins que ce ne soit celui de Torquemada) ignore la douceur ou la bienveillance. Le long nez maigre et agressif, les deux petits yeux gris très rapprochés qui luisent sous les sourcils en broussailles, la bouche aux lèvres minces, les joues creusées par une vie ascétique et une méditation constante ne constituent point une société relaxante. Il habite une cime mentale ; il s’y tient hors de l’atteinte des mortels ordinaires. Parfois je pense qu’il est un peu fou. Par exemple, ce truc extraordinaire qu’il a fabriqué … Mais je vais commencer par le commencement ; quand je vous aurai tout dit, vous jugerez par vous-même.

Je prends notre croisière à son départ. Le Strafford est un bon petit navire qui tient bien la mer, et qui a été spécialement équipé pour sa tâche. Douze cents tonneaux, des ponts bien dégagés, de larges baux, tout ce qu’il faut pour sonder, chaluter, draguer, remorquer. Il a aussi, naturellement, de puissants treuils à vapeur pour haler les chaluts, ainsi qu’un certain nombre de divers accessoires, les uns assez connus, les autres singuliers. En bas, nos cantonnements sont confortables, et un laboratoire est bien outillé pour nos travaux.

Nous avions déjà la réputation d’un bateau-mystère avant notre appareillage ; j’ai eu tôt fait de découvrir qu’elle n’était pas usurpée. Nos débuts ont été d’une banalité écœurante. Nous avons remonté la Mer du Nord et nous avons largué les chaluts pour deux ou trois raclages ; mais, comme la moyenne des fonds ne dépassait guère vingt mètres, et comme nous sommes équipés pour des profondeurs beaucoup plus considérables, j’ai eu l’impression que c’était là un gaspillage de temps. Quoi qu’il en soit, en dehors de poissons de table familiers, de chiens de mer, de calmars, de méduses, et de quelques dépôts alluvionnaires, nous n’avons rien amené qui vaille un rapport. Puis, nous avons contourné l’Écosse, aperçu les Feroë, et nous avons longé le banc de Wyville-Thomson où nous avons eu plus de chance. De là nous avons mis le cap au sud, vers notre propre champ de croisière, c’est-à-dire entre la côte d’Afrique et les Canaries. Nous avons failli nous échouer à Fuert-Eventura par une nuit sans lune ; cette alerte mise à part, notre voyage s’est déroulé sans le moindre incident.

Pendant ces premières semaines, j’ai essayé de gagner l’amitié de Maracot. Tentative difficile ! En premier lieu, il est l’homme le plus distrait et le plus absorbé qui soit au monde. Vous vous rappelez votre rire rentré quand vous l’avez vu donner un penny au liftier parce qu’il se croyait dans un autobus. La moitié du temps il se plonge dans ses pensées, et il a l’air de ne plus savoir où il est, ni pourquoi il est là. En deuxième lieu, je le trouve terriblement cachottier. Il travaille beaucoup sur des papiers et sur des cartes qu’il essaie de me dissimuler chaque fois que je pénètre dans sa cabine. Je crois fermement qu’il nourrit un dessein secret ; mais tant que nous serons susceptibles de relâcher dans un port, il ne le communiquera à personne. Telle est mon impression ; Bill Scanlan la partage. Bill est venu me trouver un soir dans le laboratoire où je vérifiais la salinité des échantillons de nos sondages hydrographiques.

— Dites donc, Monsieur Headley, à votre avis, qu’est-ce que ce type a dans la tête ? Qu’est-ce qu’il mijote ?

— Je suppose, ai-je répondu, que nous ferons ce qu’ont fait avant nous le Challenger et une douzaine d’autres navires d’exploration : nous ajouterons au répertoire des poissons quelques espèces nouvelles, et quelques précisions à la carte bathymétrique.

— Allons, allons ! Vous ne le jureriez pas sur votre vie ! En tout cas, si c’est là votre opinion, creusez-vous la cervelle pour trouver autre chose. D’abord, pourquoi suis-je ici, moi ?

— Pour le cas où les machines tomberaient en panne, non ?

— Zéro pour les machines ! Les machines du navire, c’est l’affaire de MacLaren, l’ingénieur écossais. Non, Monsieur, ce n’est pas pour m’occuper de ces machines à âne que les patrons de Merribank ont désigné leur meilleur spécialiste. Croyez-vous que je gagne cinquante dollars par semaine pour des prunes ? Venez par ici : je vais vous affranchir.

Il a tiré une clef de sa poche et il a ouvert une porte, au fond du laboratoire ; nous avons descendu une échelle jusqu’à une partie de la cale qui avait été complètement dégagée ; quatre objets volumineux et brillants émergeaient de la paille dans leurs caisses. C’étaient des feuilles plates d’acier avec des chevilles et des rivets compliqués le long des arêtes. Chaque feuille avait à peu près un mètre carré en surface, quatre centimètres d’épaisseur, et elle était percée en son milieu d’un trou circulaire de trente centimètres de diamètre.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? ai-je demandé.

La physionomie peu ordinaire de Bill Scanlan (il ressemble à la fois à un comique de vaudeville et à un boxeur professionnel) s’est éclairée d’un sourire.

– Ça ? C’est mon bébé, Monsieur, a-t-il chantonné. Oui, Monsieur Headley, voilà pourquoi je suis ici. Il y a un fond en acier pour compléter ce truc, là, dans la grosse caisse. Et puis il y a un haut, comme un couvercle, avec un grand anneau pour une chaîne ou pour un câble. Maintenant, regardez le fond du navire …

J’ai vu une plateforme carrée, en bois ; elle avait des écrous à chaque angle ; elle était donc détachable.

— … Il y a un double fond, m’a expliqué Scanlan. Peut-être que le type est complètement cinglé ; peut-être en a-t-il plus dans la cervelle que nous le supposons. Mais si je devine juste, il a l’intention de construire une sorte de chambre (les fenêtres sont entreposées ici) et de la descendre par le fond du navire. Il a embarqué des projecteurs électriques ; je parie qu’il les disposera près des hublots ronds pour voir ce qui se promène tout autour.

— Il aurait pu étaler au fond du navire une feuille de cristal comme dans les bateaux de l’île Catalina, si c’était là son idée, ai-je murmuré.

— Vous m’ouvrez des horizons ! a répondu Bill Scanlan en se grattant la tête. La seule chose dont je sois sûr, c’est que j’ai été mis à sa disposition et que je dois faire de mon mieux pour l’aider dans ce truc idiot. Jusqu’ici il ne m’a rien dit ; je ne lui ai rien dit non plus ; mais j’ouvre l’œil, et si j’attends assez longtemps j’apprendrai tout ce qu’il y a à savoir.

Voilà comment j’ai mis le nez dans notre mystère. Ensuite nous avons traversé une zone de vilain temps ; après quoi nous avons traîné quelques chaluts en eau profonde au nord-ouest du cap Juby, juste à côté de la côte ; nous avons lu des températures et enregistré des salinités. C’est assez sportif, ce dragage dans l’eau profonde avec un chalut qui ouvre une gueule de six mètres de large pour avaler tout ce qui se trouve sur son chemin. Parfois il plonge à quatre cents mètres et ramène tout un éventaire de poissonnerie. Parfois, à huit cents mètres de fond, il récolte un lot tout à fait différent ; chaque couche océanique possède ses propres habitants, aussi distincts que s’ils vivaient dans des continents différents. Il nous est arrivé de remonter une demi-tonne de gélatine rose, la matière brute de la vie. Il nous est arrivé aussi de ramener une épuisette de limon qui sous le microscope se divisait en millions de petites boules rétiformes séparées par de la boue amorphe. Je ne vous fatiguerai pas avec les brotulides et les macrurides, les ascidies et les holothuries, les polyzoaires et les échinodermes. Vous pensez bien que nous avons agi en moissonneurs diligents de la mer. Mais j’ai eu constamment l’impression que Maracot ne s’intéressait guère à ce travail, et qu’il avait d’autres plans dans sa momie de tête. J’aurais parié qu’il expérimentait ses hommes et son matériel avant de se lancer dans une entreprise d’envergure.

J’en étais à cet endroit de ma lettre quand je me suis rendu à terre pour une dernière petite marche à pied, car nous appareillons demain matin de bonne heure. J’ai d’ailleurs aussi bien fait : sur la jetée une bagarre menaçait, et Maracot avec Bill Scanlan s’y trouvaient fortement compromis. Bill est un peu boxeur, et il possède ce qu’il appelle le K. O. dans chaque mitaine ; mais ils étaient entourés d’une demi-douzaine d’indigènes du cru armés de couteaux, et il était temps que je misse mon grain de sel. Le Professeur avait loué l’une de ces boîtes locales baptisées fiacres, il s’était fait voiturer sur la moitié de l’île pour en examiner la géologie, mais il avait complètement oublié d’emporter de l’argent sur lui. Au moment de payer la course, il n’avait pu se faire comprendre par ces rustres, et le cocher lui avait chapardé sa montre pour être sûr de ne rien perdre. Sur quoi, Bill Scanlan était entré en action. Mais ils se seraient retrouvés étendus pour le compte avec le dos comme des pelotes à épingles si je n’étais intervenu avec quelques dollars. Tout s’est bien terminé, et pour la première fois Maracot s’est montré humain. De retour à bord, il m’a introduit dans la petite cabine qu’il s’est réservée, et il m’a remercié.

– À propos, Monsieur Headley, m’a-t-il demandé, je crois que vous n’êtes pas marié ?

— Non, Monsieur. Je ne suis pas marié.

— Vous n’êtes pas non plus chargé de famille ?

— Non.

— Bravo ! s’est-il exclamé. Je ne vous ai pas encore parlé du but précis de cette croisière parce que, pour certaines raisons, je désirais le garder secret. L’une de ces raisons était que je craignais d’être devancé. Quand un projet scientifique court les rues, on risque de se voir servi comme Scott l’a été par Amundsen. Si Scott avait été aussi muet que moi, ç’aurait été lui, et non Amundsen, qui aurait planté le premier drapeau au pôle sud. Pour ma part, j’ai un dessein aussi important que le pôle sud ; voilà pourquoi j’ai observé le silence. Mais maintenant nous sommes à la veille de notre grande aventure, et aucun concurrent ne dispose du temps nécessaire pour me voler mon idée. Demain nous partons vers notre but.

— Qui sera ? … lui ai-je demandé.

Il s’est penché en avant. Toute sa figure d’ascète s’est illuminée de l’enthousiasme du fanatique.

— Notre but, c’est le fond de l’Océan Atlantique …

Ici je devrais faire une pause, car je suppose que vous avez le souffle coupé. Si j’étais feuilletoniste, j’arrêterais là mon chapitre, avec la suite au prochain numéro. Mais je ne suis qu’un chroniqueur ; je peux donc ajouter que je suis resté une grande heure dans la cabine de notre vieux Maracot, et que j’en ai appris long ; j’aurai à peine le temps de tout vous dire avant le départ du dernier courrier.

— … Oui, jeune homme, vous pouvez écrire librement à présent, car quand votre lettre parviendra en Angleterre, nous serons déjà dans le grand bain …

Il s’est mis à ricaner doucement, car il possède un sens particulier de l’humour.

— … Oui, Monsieur ! Nous aurons déjà effectué la plongée. Plongée est le mot juste en l’occurrence. Notre plongée sera une date historique dans les annales de la Science. Mais apprenez d’abord que j’ai acquis une conviction : la thèse courante selon laquelle la pression de l’océan serait extrêmement considérable aux grandes profondeurs est une erreur grossière. Il me paraît évident que d’autres facteurs neutralisent l’effet, encore que je ne sois pas prêt à préciser lesquels. C’est un problème que nous pourrons résoudre. Voyons, puis-je vous demander quelle pression vous vous attendez à trouver sous quinze cents mètres d’eau ?

Il m’a dévisagé de ses yeux brillants derrière ses lunettes d’écaille.

— Pas moins d’une tonne par pouce carré, ai-je répondu. D’ailleurs la démonstration en a été faite.

— La tâche du pionnier a toujours consisté à prouver le contraire de ce qui a été démontré. Servezvous de votre cervelle, jeune homme ! Ces derniers temps, vous avez pêché quelques formes délicates de la vie bathyque : des créatures si délicates que vous aviez du mal à les transférer du filet dans le réservoir sans les abîmer. Avez-vous trouvé qu’elles apportaient la preuve de cette pression considérable ?

— La pression s’égalisait. Elle était la même à l’intérieur qu’à l’extérieur.

— Des mots ! Rien que des mots ! s’est-il écrié en secouant la tête avec impatience. Vous avez ramené des poissons ronds, par exemple le gastrotomus globulus. N’auraient-ils pas été aplatis si la pression avait été celle que vous supposez ?

— Mais l’expérience des plongeurs ?

— Elle se vérifie jusqu’à un certain point. Les plongeurs se heurtent effectivement à une augmentation de pression pouvant affecter l’organe qui est peut-être le plus sensible du corps humain, je veux dire l’intérieur de l’oreille. En tout cas, selon mon plan, nous ne serons exposés à aucune pression. Nous serons descendus au fond de l’Océan dans une cage d’acier munie de fenêtres en cristal pour l’observation. Si la pression n’est pas assez forte pour venir à bout de quatre centimètres d’acier renforcé par un double nickelage, elle ne nous fera aucun mal. C’est une application de l’expérience des frères Williamson à Nassau, dont vous avez peut-être entendu parler. Si mon calcul se révèle faux … Hé bien, vous m’avez dit que vous n’aviez pas de charges de famille, n’est-ce pas ? Nous mourrons dans une grande aventure. Bien entendu, si vous préférez vous tenir à l’écart, je me débrouillerai tout seul.

Ce plan me semblait démentiel ; mais vous savez comme il est difficile de se dérober devant un défi. J’ai cherché à gagner du temps en réfléchissant.

— Jusqu’à quelle profondeur envisagez-vous de descendre, Monsieur ? lui ai-je demandé.

Il avait une carte épinglée sur la table ; il a posé son compas sur un point situé au sud-ouest des Canaries.

— L’année dernière j’ai procédé par là à quelques sondages, m’a-t-il répondu. Il y a une fosse très profonde. Nous sommes arrivés à sept mille six cents mètres. J’ai été le premier à la signaler. J’espère bien que les cartes de l’avenir la baptiseront « Gouffre Maracot ».

— Seigneur ! me suis-je exclamé. Vous n’avez pas l’intention de descendre dans une fosse pareille ?

— Non, non ! m’a-t-il répondu en souriant. Notre câble de largage et nos tubes d’air ne vont pas au-delà de huit cents mètres. J’allais d’ailleurs vous expliquer que tout autour de ce gouffre, qui s’est sans aucun doute creusé il y a très longtemps, sous l’action de forces volcaniques, s’étend une crête élevée, un plateau étroit, qui ne se trouve qu’à trois cents brasses au-dessous de la surface de la mer.

— Trois cents brasses ! Plus de cinq cents mètres !

— Oui. En gros, cinq cents mètres. Mon intention est que nous soyons déposés dans notre petit observatoire étanche sur ce plateau sous-marin. Là nous nous livrerons à toutes les observations possibles. Un tube acoustique nous reliant au navire nous permettra de transmettre nos directives. L’affaire ne devrait pas soulever de difficultés. Quand nous voudrons remonter, nous n’aurons qu’à le dire.

— Et l’air ?

— Une pompe nous en enverra.

— Mais il fera complètement noir !

— J’en ai peur. Les expériences de Fol et de Sarasin dans le lac de Genève montrent que les rayons ultraviolets eux-mêmes font défaut à cette profondeur. Mais qu’importe ? Nous serons approvisionnés en lumière par la puissante énergie électrique des machines du navire, à laquelle s’ajouteront six piles sèches Hellesens de deux volts qui, reliées ensemble, nous procureront un courant de douze volts. Cela, plus une lampe Lucas de signalisation de l’armée que nous utiliserons comme réflecteur mobile, devrait suffire. Pas d’autres objections ?

— Et si nos tubes d’air fonctionnent mal ?

— Pourquoi fonctionneraient-ils mal ? En réserve, j’emporte de l’air comprimé en bouteilles : elles nous prolongeraient d’au moins vingt-quatre heures. Alors, vous ai-je rassuré ? M’accompagnerez-vous ?

Ce n’était pas une décision facile. Le cerveau travaille vite, et l’imagination est bougrement alerte. Déjà je me représentais cette boîte noire au sein des profondeurs vierges, je m’imaginais respirer un air malsain, je croyais voir les cloisons fléchir, se ployer vers l’intérieur, se fendre aux jointures avec l’eau jaillissant par tous les trous de rivets et grimpant à l’assaut de nos corps. Notre mort serait lente, terrible !.. Mais j’ai levé les yeux, et j’ai vu le regard farouche du vieil homme fixé sur moi avec l’exaltation d’un martyr de la science. Contagieuse, cette sorte d’enthousiasme ! Folie ? Peut-être ! Mais au moins folie noble, désintéressée ! Cette grande flamme m’a embrasé. Je me suis levé d’un bond, la main tendue.

— Docteur, vous pouvez compter sur moi jusqu’au bout !

— Je le savais, m’a-t-il répondu. Ce n’est pas pour vos quelques notions scientifiques que je vous ai choisi, mon jeune ami …

Et il a ajouté dans un sourire :

— … Ni pour votre intimité avec les crabes pélagiques. D’autres qualités me sont plus immédiatement utiles : la loyauté et le courage.

Sur ce petit morceau de sucre il m’a renvoyé, avec mon avenir engagé et tous mes projets à vau-l’eau. Mais le dernier courrier va partir. On appelle pour la poste. Ou bien vous n’entendrez plus jamais parler de moi, mon cher Talbot, ou bien vous recevrez une lettre qui vaudra la peine d’être lue. Si vous n’avez plus de mes nouvelles, vous pourrez toujours acheter une pierre tombale flottante, et la lancer quelque part au sud des Canaries avec l’inscription suivante : « Ici, ou dans les environs, repose tout ce que les poissons ont laissé de mon ami,

Cyrus J. Headley. »

* * *

Le deuxième document de l’affaire est l’inintelligible message par sans-fil qui a été capté par plusieurs navires, parmi lesquels le steamer Arroya. Reçu à 15 heures le 3 octobre 1926, il a donc été diffusé deux jours seulement après que le Strafford ait quitté la Grande Canarie, ainsi qu’en témoigne la lettre ci-dessus. Or cette date correspond bien au jour où le petit bateau norvégien a vu sombrer un steamer dans une tempête à trois cents kilomètres au sud-ouest de Porta de la Luz. Ce message était conçu comme suit :

« Navire couché. Craignons notre position sans espoir. Avons déjà perdu Maracot, Headley, Scanlan. Situation incompréhensible. Mouchoir Headley au bout de la sonde grands fonds. Que Dieu nous aide !

S. S. Strafford. »

Tel a été le dernier message, incohérent, émis par l’infortuné navire ; la phrase relative au mouchoir a été attribuée à un accès de délire de l’opérateur. L’ensemble paraissait néanmoins décisif.

* * *

L’explication (en admettant qu’elle puisse être acceptée pour telle) de toute l’affaire réside dans le récit trouvé à l’intérieur de la boule vitreuse. Mais il vaudrait mieux commencer par ajouter quelques détails au très bref compte rendu publié dans la presse sur la découverte de la boule. Je les emprunte au journal de navigation de l’Arabella Knowles, capitaine Amos Green, qui transportait un chargement de charbon de Cardiff à Buenos Aires. Je recopie le journal sans en changer un mot.

« Mercredi 5 janvier 1927. Lat. 27° 14’. Long. 28° W. Temps calme. Ciel bleu avec touffes de cirrus. Mer comme du verre. Au deuxième coup de cloche du quart du milieu, le premier lieutenant a déclaré avoir vu un objet brillant jaillir hors de la mer et retomber. Il a d’abord cru qu’il s’agissait d’un poisson bizarre ; mais en l’examinant à la lunette il s’est aperçu que c’était un globe argenté, ou une boule qui était si légère qu’elle reposait, plus qu’elle ne flottait, à la surface de l’eau. J’ai été averti et je l’ai vue : elle était aussi grosse qu’un ballon de football ; elle brillait à un demi-mille sur notre tribord. J’ai fait arrêter les machines, j’ai ordonné au chef d’équipage de descendre le canot ; il est allé pêcher l’objet et l’a rapporté à bord.

« L’examen a révélé que c’était une boule faite d’un verre très résistant et rempli d’une substance si légère que lorsqu’on la lançait en l’air, elle demeurait en suspension comme un ballon rouge d’enfant. Elle était presque transparente, et nous pouvions voir à l’intérieur quelque chose qui ressemblait à un rouleau de papier … Sa matière était néanmoins si dure que nous avons eu beaucoup de mal pour la briser et en extraire le contenu. Un marteau n’ayant donné aucun résultat, il a fallu que le chef mécanicien la pince dans la course de la machine pour que nous puissions la casser. J’ai le regret de dire qu’elle s’est réduite en une poussière étincelante, et qu’il a été impossible d’en garder un débris de taille suffisante pour le faire analyser. Nous avons toutefois récupéré le papier ; après l’avoir parcouru, nous avons conclu qu’il était d’une grande importance, et nous avons l’intention de le remettre au consul d’Angleterre quand nous atteindrons le Rio de la Plata. Voilà trente-cinq ans que je suis marin ; c’est l’aventure la plus étrange qui me soit arrivée. Je laisse à plus savant que moi le soin d’en tirer la signification. »

* * *

Voici donc maintenant le nouveau récit de Cyrus J. Headley, que nous reproduisons textuellement.

À qui suis-je en train d’écrire ? Hé bien, je suppose que c’est à l’univers entier ; mais comme cette adresse est un peu vague, je songe à mon ami Sir James Talbot, de l’Université d’Oxford, pour la simple raison que ma dernière lettre lui était destinée et que celle-ci peut être considérée comme une suite. Il y a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent pour que la boule, même si elle parvient à la lumière du jour et si elle n’est pas avalée au passage par un requin, se promène de vague en vague sans être jamais repérée par un marin. N’importe : l’essai en vaut la peine. Maracot en a expédié une deuxième. Il se peut donc que grâce à lui ou à moi, le monde apprenne notre merveilleuse histoire. Le monde nous croira-t-il ? C’est une autre affaire. Tout de même, quand des habitants de la Terre examineront la boule avec son enveloppe vitreuse et découvriront le gaz lévigène qu’elle renferme, ils verront bien qu’ils ont là quelque chose sortant de l’ordinaire. En tout cas, vous, Talbot, vous ne ferez pas une boulette de ce papier sans l’avoir lu.

Si quelqu’un désirait savoir l’origine et le but de notre aventure, il n’aurait qu’à se reporter à la lettre que je vous ai écrite le 1er octobre de l’an dernier, juste avant de quitter Porta de la Luz. Par saint George ! Si je m’étais douté de ce que le destin nous tenait en réserve, je crois que je me serais glissé dans la vedette du courrier ce soir-là. Et pourtant … Oui, hé bien, sachant ce que je sais, je serais demeuré avec le docteur jusqu’au bout. Tout bien réfléchi, oui, je le jure !

Je vais maintenant relater mes aventures depuis notre départ de la Grande Canarie.

Dès que le port s’est fondu dans la brume, le vieux Maracot s’est mis à cracher des flammes. L’heure de l’action avait sonné : toute l’énergie de l’homme, contenue depuis si longtemps, s’est embrasée. Ah, je vous jure qu’il a pris le navire en mains, nous tous compris, et qu’il a plié les hommes et les choses à sa volonté ! Le savant distrait, sec, plus ou moins timbré avait disparu : nous étions commandés par une machine humaine électrique qui crépitait de vitalité et qu’animait une formidable énergie intérieure. Derrière de grosses lunettes ses yeux brillaient comme des flammes dans une lanterne. Il donnait l’impression d’être partout à la fois, calculant ses distances sur la carte, comparant ses relevés avec ceux du pilote, bousculant Bill Scanlan, m’accablant de cent besognes invraisemblables, mais le tout avec une méthode parfaite et dans un but bien défini. Il a révélé des connaissances inattendues en électricité et en mécanique. Il consacrait beaucoup de temps à travailler à l’assemblage de la cage que Scanlan, sous sa supervision, confectionnait en ajustant les pièces détachées que nous avions vues dans la cale.

— Dites donc, Monsieur Headley, c’est épatant ! m’a déclaré Bill le surlendemain matin. Venez voir ! Le doc est un champion, en mécanique de précision.

J’ai été désagréablement impressionné, comme si je regardais mon cercueil, Mais tout de même j’ai dû convenir que le mausolée était rudement bien conçu. Le plancher avait été agrafé aux quatre parois d’acier et les hublots vissés au centre de chaque cloison. On accédait dans la cage par deux petites trappes, l’une sur le toit, l’autre sur la base. Un câble d’acier, mince mais très robuste, la soutenait : il passait sur un tambour et il était filé ou roulé par la machine puissante que nous utilisions pour nos chaluts de pêche de grands fonds ; il avait huit cents mètres de long, et son ballant était enroulé autour des bittes sur le pont. Les tubes d’air caoutchoutés, de la même longueur, étaient reliés au tube acoustique et au fil qui transmettait aux lampes électriques l’énergie des batteries du navire ; en supplément nous disposions d’une installation autonome.

Au soir du deuxième jour après notre départ, les machines ont été stoppées. Le baromètre était bas ; un gros nuage noir se levant au-dessus de l’horizon annonçait des ennuis prochains. En vue, un seul petit bateau battant pavillon norvégien ; j’ai remarqué qu’il avait serré les ris comme si son équipage s’attendait à du mauvais temps. Pour l’heure cependant, les conditions atmosphériques étaient propices, et le Strafford roulait gentiment sur un océan bleu foncé, ça et là coiffé de blanc par le souffle des vents alizés. Bill Scanlan a pénétré dans mon laboratoire ; il était très énervé.

— Dites donc, Monsieur Headley, on a descendu le dispositif machin dans le fond du navire. Croyez-vous que le patron va descendre dedans ?

— Tout à fait sûr, Bill. Et moi, je l’accompagne.

— Vous êtes cinglés, tous les deux, c’est sûr ! Seulement moi, je me sentirais un tantinet dégonflé si je vous laissais descendre seuls.

— Ce n’est pas votre boulot, Bill, voyons !

— Hé bien, figurez-vous que si. Je serais un vrai jaune, jaune comme un Chinetoque avec la jaunisse, si je vous laissais tomber ! Les Merribank m’ont expédié ici pour m’occuper de leur cage. Si leur cage descend jusqu’au fond de la flotte, il faut bien que je la suive. Là où va ce joujou d’acier, c’est l’adresse de Bill Scanlan ; et tant pis si ses locataires sont mabouls !

Il était inutile de discuter plus avant. Notre petit Suicide Club a donc compté un membre de plus. Nous n’avions qu’à attendre les ordres.

Toute la nuit on a travaillé ferme pour la mise au point, et c’est après un petit déjeuner fort matinal que nous sommes descendus dans la cale, prêts à l’aventure.

La cage d’acier avait été abaissée à mi-hauteur dans le double fond. Nous y sommes entrés l’un après l’autre par la trappe supérieure ; celle-ci a été fermée et vissée derrière nous. Lugubre, le capitaine Howie nous avait serré la main lorsque nous étions successivement passés devant lui. On nous a abaissés d’un mètre ou deux, le volet a été tiré au-dessus de nos têtes, et on a ouvert une vanne pour vérifier l’étanchéité de la cage. La cage a bien supporté ce premier contact avec l’eau ; les joints étaient parfaitement ajustés ; nous n’avons décelé aucun signe d’infiltration. Le battant inférieur de la cale s’est ouvert : nous nous sommes alors trouvés en suspension dans l’océan au-dessous du niveau de la quille.

Pour dire vrai nous avions pour cage une petite chambre fort douillette, et j’ai été émerveillé de la prévoyance et de l’organisation qui avaient présidé à son aménagement. L’éclairage électrique n’était pas allumé, mais le soleil semi-tropical brillait à travers l’eau verte à chaque hublot. Des petits poissons scintillaient comme des fils d’argent sur ce fond d’émeraude. À l’intérieur de la cage un canapé faisait le tour des parois, où étaient suspendus un cadran bathymétrique, un thermomètre et divers instruments. Sous le canapé, des bouteilles d’air comprimé nous approvisionneraient en oxygène pour le cas où les tubes reliés au navire fonctionneraient mal ; ces tubes débouchaient au-dessus de nos têtes, et à côté pendait le tube acoustique. Nous entendions au-dehors la voix endeuillée du capitaine.

– Êtes-vous réellement décidés à descendre ? a-t-il demandé.

— Très décidés ! a répondu le Professeur avec impatience. Vous nous descendrez lentement et vous laisserez quelqu’un de garde au téléphone. Je vous tiendrai au courant. Quand nous aurons atteint le fond, vous demeurerez sur place jusqu’à ce que je vous donne des instructions. Ne faites pas supporter au câble une tension trop forte ; une descente à deux nœuds à l’heure devrait être tout à fait dans ses limites. Paré ? Alors, laissez aller !

Il a crié ces deux derniers mots, il les a hurlés comme un dément. Le moment suprême de son existence était arrivé ; tous les rêves qu’il caressait depuis longtemps allaient se réaliser. Pendant quelques instants, je me suis demandé si nous n’étions pas à la merci d’un monomane enjôleur et rusé. Bill Scanlan a eu la même idée : il m’a lancé un regard de biais en l’accompagnant d’un sourire morose. Mais aussitôt après cette explosion sauvage, notre chef est redevenu lui-même.

Notre attention s’est d’ailleurs tournée vers la merveilleuse et nouvelle aventure que chaque minute nous prodiguait. Lentement la cage s’enfonçait dans les profondeurs de l’Océan. De vert clair, l’eau est devenue olive foncé. Puis le vert olive s’est transformé en un bleu magnifique, riche, grave, qui à son tour s’est progressivement épaissi en rouge pourpre. Nous descendions de plus en plus bas : trente mètres, cinquante mètres, cent mètres. Les valves fonctionnaient à la perfection. Nous respirions aussi librement et aussi normalement que sur le pont du navire. L’aiguille faisait majestueusement le tour du cadran lumineux du bathymètre. Cent cinquante mètres. Deux cents mètres.

— Comment allez-vous ? a rugi une voix angoissée au-dessus de nous.

— Mieux que jamais ! a répondu Maracot dans le tube acoustique.

Mais la lumière décroissait. À un crépuscule gris terne la nuit noire a rapidement succédé.

— Stop ! a crié notre chef.

Nous avons cessé de bouger et nous sommes restés suspendus à deux cent vingt mètres au-dessous de la surface de l’Océan. J’ai entendu le bruit sec de l’interrupteur ; une glorieuse lumière dorée nous a inondés : se répandant de l’autre côté de nos hublots, elle projetait de longues trouées scintillantes dans l’immensité des eaux qui nous entouraient. Le visage collé aux vitres, nous avons été alors gratifiés d’un spectacle comme jamais homme n’en avait vu.

Jusqu’à ce moment précis, qu’avions-nous connu de ces couches en profondeur ? Uniquement les quelques poissons qui s’étaient montrés trop lents pour éviter notre chalut maladroit, ou trop stupides pour échapper au filet de dragage. Or, voilà que se découvrait pour nous le monde de l’eau, tel qu’il était en réalité. Si la création a eu pour objet l’homme et sa reproduction, il est incompréhensible que l’océan soit tellement plus peuplé que la terre. Dans Broadway un samedi soir, à Lombard Street un après-midi de semaine, il n’y a pas plus d’encombrement que dans les grands espaces marins qui s’étendaient devant nous. Nous avions dépassé les couches de surface où les poissons sont soit incolores, soit bleus au-dessus et argentés au-dessous. Maintenant défilaient sous nos yeux des créatures marines dotées des couleurs et des formes les plus diverses que puisse exhiber la vie pélagique. Des leptocéphales délicats ou des larves d’anguille jaillissaient comme des sillons d’argent poli à travers le tunnel de lumière. Les murènes à forme de serpent, les lamproies des grands fonds, tordues et repliées sur elles-mêmes, les ceratia noirs, tout piquants et bouche, se sauvaient devant notre intrusion. Parfois une seiche trapue traversait l’un de nos faisceaux lumineux et nous observait de ses yeux humains, sinistres. Ou bien un cystome, un glaucus prêtait au décor son charme floral. Un gros caranx a voulu forcer l’un de nos hublots, et il s’est lancé dessus à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’un requin de trois mètres l’engloutisse entre ses mâchoires béantes. Le docteur Maracot était en extase ; il avait un carnet de notes sur ses genoux ; il griffonnait ses observations qu’il accompagnait d’un monologue ininterrompu.

— Qu’est celui-là ? l’entendais-je marmonner. Oui, oui, un lepidion, mais d’une espèce inconnue, pour autant que je puisse en juger. Regardez ce macroure, Monsieur Headley : sa couleur ne ressemble absolument pas à celle du spécimen que nous avons ramené avec le filet.

Une fois seulement il a été pris de court. Un long objet ovale animé d’une grande vitesse a glissé de haut en bas devant son hublot en laissant derrière lui une queue vibrante qui se prolongeait à perte de vue au-dessus et au-dessous de nous. J’admets que j’ai été aussi intrigué que le Professeur ; c’est Bill Scanlan qui a élucidé le mystère.

— Je parie que cet imbécile de John Sweeney a jeté sa sonde à côté de nous. Manière de plaisanterie, peut-être, pour que nous nous sentions moins seuls !

— Certainement ! dit Maracot en ricanant. Plumbus longicaudatus ! Une nouvelle espèce, Monsieur Headley, avec une queue en corde de piano et un plomb dans le nez. Que voulez-vous ! Il faut bien qu’ils effectuent des sondages afin de nous maintenir au-dessus du plateau, qui est d’une taille limitée. Tout va bien, capitaine ! a-t-il crié. Vous pouvez reprendre la descente.

Et la descente a recommencé. Le docteur Maracot a éteint l’électricité ; tout est redevenu d’un noir d’encre à l’exception du cadran lumineux du bathymètre, qui mesurait notre chute régulière. À part une légère oscillation, nous ne nous rendions pour ainsi dire pas compte que nous bougions. Seule cette aiguille mouvante sur le cadran nous révélait notre situation périlleuse, inconcevable. À trois cent cinquante mètres de fond, l’air commençait incontestablement à se vicier : Scanlan a huilé la valve du tube d’expulsion, et nous nous sommes sentis mieux. À cinq cents mètres, nous nous sommes arrêtés, et nous nous sommes balancés au milieu de l’Océan après avoir rallumé nos lampes. Une grosse masse noire est passée près de nous ; nous n’avons pas pu déterminer si c’était un poisson-sabre, ou un requin des grands fonds, ou un monstre d’une espèce inconnue. Le Professeur s’est hâté d’éteindre.

— Voilà notre plus grand danger, a-t-il expliqué. Dans les profondeurs de l’Océan, il existe des bêtes dont la charge sur cette chambre d’acier ne nous laisserait pas plus de chances qu’à une ruche chargée par un rhinocéros.

— Des baleines, peut-être ? a dit Scanlan.

— Les baleines peuvent plonger à une grande profondeur, a répondu le savant. Une baleine du Groënland a été observée pendant qu’elle plongeait perpendiculairement en entraînant quinze cents mètres de filin. Mais à moins d’être blessée ou épouvantée, aucune baleine ne descendrait si bas. Ce devait être un calmar géant. On en trouve à n’importe quelle profondeur.

— J’imagine que les calmars sont trop mous pour nous faire du mal. Les rieurs seraient du côté du calmar s’il perçait un trou dans l’acier nickelé de Merribank.

— Ils ont le corps mou, a répliqué le Professeur. Mais le bec d’un gros calmar fendrait une barre de fer, et un seul coup de ce bec traverserait ce hublot aussi facilement que du parchemin.

Nous avons poursuivi notre descente. Et puis enfin, tout doucement, tout gentiment, nous nous sommes posés. Le choc a été si insignifiant que nous nous en serions à peine aperçus si, rallumant l’électricité, nous n’avions vu de grands rouleaux du câble autour de nous. Ces rouleaux représentaient un péril, car ils pouvaient s’emmêler avec nos tubes d’aération. Sur l’ordre impérieux de Maracot, le câble a été aussitôt embarqué par l’équipage du navire. Le cadran indiquait six cents mètres. Nous reposions immobiles sur une crête volcanique au fond de l’Atlantique.

CHAPITRE II

Je crois que pendant quelques instants, nous avons partagé tous les trois le même sentiment. Nous n’avons pas voulu faire ni voir la moindre chose. Sans bouger, nous essayions de réaliser notre miracle : nous reposions juste au milieu de l’un des plus grands océans du monde. Mais bientôt l’étrange décor qui nous entourait et que révélaient nos lampes nous a attirés vers les hublots.

Nous nous étions posés sur un lit d’algues hautes (d’après Maracot, des cutleria multifida) ; leurs frondes jaunes s’agitaient sous l’action d’un courant sous-marin, exactement comme des branches sous une brise d’été. Elles n’étaient pas suffisamment longues pour gêner nos observations ; et cependant leurs grandes feuilles plates, dorées par notre éclairage, passaient par intermittence dans notre champ visuel. Au-delà de leur barrière mouvante, les déclivités d’un terrain couleur de machefer étaient parsemées de mollusques aux nuances magnifiques : holothuries, ascidies, échinodermes se serraient comme jacinthes et primevères au printemps dans un parterre d’Angleterre. Ces fleurs vivantes de la mer, écarlates, empourprées ou roses s’étalaient le plus décorativement du monde sur le fond noir. Par des crevasses, de grandes éponges émergeaient tout hérissées dans les rocs sombres. Quelques poissons des profondeurs moyennes surgissaient tels des éclairs de couleur dans notre cercle de lumière : Pendant que nous contemplions ce spectacle féerique, une voix angoissée a résonné dans le tube acoustique :

— Alors, comment trouvez-vous le fond ? Tout se passe-t-il bien ? Ne restez pas trop longtemps, car le baromètre dégringole, et je n’aime pas l’aspect du ciel. Avez-vous assez d’air ? Pouvons-nous faire quelque chose pour vous ?

— Tout va bien, capitaine ! a crié joyeusement Maracot. Nous ne resterons pas longtemps. Vous nous avez admirablement soignés. Nous sommes aussi bien ici que dans nos cabines. Tenez-vous prêt à nous déplacer lentement vers l’avant.

Nous avions pénétré dans le royaume des poissons lumineux ; nous nous sommes amusés à éteindre nos lampes et, dans le noir absolu (un noir dans lequel une plaque sensible aurait pu être exposée pendant une heure sans enregistrer la moindre trace d’un rayon ultra-violet) nous avons observé l’activité phosphorescente de l’Océan. Une bête terrifiante avait des dents lumineuses qui luisaient d’une manière biblique dans les ténèbres de la mer. Une autre avait une longue antenne dorée ; une troisième un panache de flammes au-dessus de la tête. À perte de vue, des points brillants se déplaçaient ; chaque petit être vaquait à ses propres affaires et éclairait sa route avec autant d’efficacité qu’un taxi de nuit à l’heure des théâtres dans le Strand. Nous avons rallumé nos lampes ; le docteur Maracot s’est livré à ses observations sur le fond de la mer.

— Nous ne sommes pas assez bas pour déterminer les couches caractéristiques des grands fonds, a-t-il déclaré. Ils se trouvent loin de notre rayon d’action. Peut-être une autre fois, avec un câble plus long …

— Rayez cette idée de votre tête ! a grogné Scanlan. Oubliez-la !

Maracot a souri.

— Vous ne tarderez pas à vous acclimater aux grands fonds, Scanlan. Cette première descente ne sera pas la dernière.

— Vous voulez nous envoyer aux enfers ! a protesté Bill.

— Vous n’y attacherez pas plus d’importance que pour descendre dans la cale du Stratford. Vous remarquerez, Monsieur Headley, que le terrain ici, pour autant que nous puissions l’observer à travers cette épaisseur d’hydrozoaires et d’éponges, est de la pierre ponce avec de la crasse noire de basalte, ce qui indique d’anciennes activités plutoniques. Réellement, j’incline à voir là une confirmation de mon opinion antérieure : cette crête fait partie d’une formation volcanique, et le gouffre Maracot …

Il a articulé ces deux mots avec une tendresse infinie.

— … représente la pente extérieure de la montagne. Je pense qu’il serait intéressant de déplacer notre cage lentement et en avant, jusqu’à ce que nous arrivions au bord du gouffre et que nous constations le genre de formation que nous trouverons à cet endroit. Je m’attends à découvrir un précipice de dimensions majestueuses plongeant presque à la verticale dans les profondeurs extrêmes de l’Océan.

Cette expérience me semblait assez dangereuse, car je me demandais jusqu’à quel point notre câble mince pourrait supporter la tension d’un déplacement latéral. Mais avec Maracot le danger, pour lui ou pour quiconque, n’existait pas à partir du moment où une observation scientifique était à faire. J’ai retenu mon souffle (Bill Scanlan aussi) quand un lent déplacement de notre coquille d’acier, écartant devant elle les frondes d’algues, nous a avertis que le câble se tendait au maximum ; vaillamment toutefois, il a résisté, et nous avons commencé à glisser en douceur sur le plateau. Maracot, un compas à la main, dirigeait la manœuvre en criant ses ordres dans le tube ; il n’hésitait pas à faire soulever notre cage chaque fois qu’un obstacle se présentait sur notre route.

— Cette crête basaltique ne doit pas avoir plus de quinze cents mètres de large, nous expliquait-il. D’après mes repères le gouffre se trouve à l’ouest du point d’où nous avons plongé. À cette allure, nous ne tarderons pas à arriver au bout.

Nous avons glissé sans heurt sur la plaine volcanique, toute floconneuse d’algues dorées et parée des somptueux joyaux que la nature avait taillés, jusqu’à ce que le Professeur se précipite vers le téléphone.

— Stop ! Nous y sommes !

Soudainement un trou monstrueux s’était ouvert devant nous. L’endroit était terrifiant : vraiment une vision de cauchemar ! Des falaises de basalte, noires et luisantes, tombaient à pic dans l’inconnu. De leurs bords pendaient des laminaires, comme des fougères pendent parfois en haut d’un ravin de la terre, avec cette différence que là, sous cette frange mouvante et oscillante, il n’y avait rien que les parois d’un abîme. L’arête rocheuse du rebord des falaises décrivait une courbe sur notre droite, et sur notre gauche comme pour fermer un cercle ; nous en ignorions le diamètre, car nos lumières ne parvenaient pas à percer les ténèbres qui nous faisaient face. Quand nous avons dirigé vers le bas notre lampe de signalisation Lucas, elle a projeté un long faisceau de rayons dorés et parallèles qui est descendu, descendu, pour se perdre dans le gouffre qui s’ouvrait à nos pieds.

— C’est vraiment merveilleux ! s’est écrié Maracot qui contemplait le décor avec le regard satisfait du propriétaire. En ce qui concerne la profondeur, je n’ai pas besoin de vous préciser que ce gouffre n’occupe pas le premier rang. Le gouffre Challenger atteint huit mille deux cents mètres, près des îles Ladrone, le gouffre Planet au large des Philippines atteint neuf mille sept cent cinquante mètres, et d’autres encore le précèdent sur ce plan-là ; par contre le gouffre Maracot est le seul à posséder une déclivité aussi accentuée ; il est également remarquable pour avoir échappé à l’observation de tant d’explorateurs hydrographes qui ont dressé la carte de l’Atlantique. On peut à peine douter …

Au milieu de sa phrase il s’est interrompu, et son visage a exprimé une surprise et un intérêt intenses. Bill Scanlan et moi nous avons regardé par-dessus ses épaules, et nous sommes restés pétrifiés par ce que nous avons vu.

Une grande bête remontait le tunnel de lumière que nous avions projeté dans le gouffre. Au plus loin, là où la lumière se diluait dans l’obscurité de l’abîme, un corps noir avait émergé et progressait lentement par embardées et par sauts. Quand il est venu en pleine lumière, nous avons mieux distingué sa conformation redoutable. Bête ignorée de la science, elle présentait certaines analogies avec d’autres qui nous étaient familières : trop allongée pour être un crabe géant, trop grosse pour un homard géant, elle était bâtie sur le modèle de l’écrevisse, avec deux pinces monstrueuses déployées sur le côté, et une paire d’antennes de cinq mètres de longueur qui frémissaient devant ses yeux noirs et ternes. La carapace, jaune clair, avait bien trois mètres de diamètre et dix mètres de long, sans parler des antennes.

— … Merveilleux ! s’est enfin exclamé Maracot en prenant force notes sur son carnet. Yeux semi-pédiculés, lamelles élastiques, famille des crustacés, espèce inconnue. Le crustaceus maracoti ; pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

— Sapristi, je me passerais bien de savoir comment il s’appelle ! a crié Bill. Le voici qui vient sur nous ! Dites, donc, si nous éteignions nos lumières ?

— Encore un petit moment, afin que je note les réticulations !.. Voilà, cela ira.

Il a tourné l’interrupteur, et nous nous sommes retrouvés dans l’obscurité totale, que ne trouaient que des lueurs fugitives dans la mer : on aurait dit des météores par une nuit sans lune.

— Cette bête est sûrement la pire qui existe au monde, a soupiré Bill en s’épongeant le front. En la regardant, je me sentais comme un lendemain de cuite, après avoir bu une bouteille d’alcool prohibé.

— Elle n’était certes pas plaisante à considérer, a convenu le naturaliste. Et il doit être terrible d’avoir affaire à elle si l’on s’expose à ses pinces formidables. Mais à l’intérieur de notre cage, nous pouvons nous offrir le luxe de l’examiner en toute sécurité et à notre aise.

À peine avait-il fini sa phrase que nous avons entendu sur l’acier de notre paroi un coup sec et dur, un vrai coup de pioche, suivi d’un long grattement puis d’un nouveau coup.

— Mais c’est qu’elle demande à entrer ! s’est écrié Bill Scanlan tout alarmé. Il manque un écriteau « Défense d’entrer » sur cette cabane.

Un léger tremblement dans sa voix attestait qu’il se forçait à plaisanter ; j’avoue que mes genoux s’entrechoquaient à la pensée que ce monstre essayait d’étreindre nos hublots les uns après les autres pour explorer cette étrange coquille qui, s’il parvenait à la fendre, lui offrirait un dîner tout prêt.

— Il ne peut pas nous faire de mal, a répondu Maracot qui avait perdu de son assurance. Mais peut-être vaudrait-il mieux nous débarrasser de cette brute …

Il a appelé le capitaine par le tube.

— … Relevez-nous de huit ou dix mètres !

Quelques secondes plus tard, nous avons quitté la plaine de lave et nous avons doucement oscillé dans l’eau calme. Mais la terrible bête avait de la suite dans les idées. Au bout d’un temps assez court, nous avons à nouveau entendu le grattement de ses antennes et ses coups de pinces tout autour de nous. C’était épouvantable de rester silencieusement assis dans le noir tout en sachant que la mort était aussi proche ! Si cette pince puissante s’abattait sur le hublot, le verre résisterait-il ? Telle était la question muette que chacun de nous se posait.

Mais tout à coup un autre danger, aussi imprévu mais plus pressant, s’est présenté. Les petits coups secs et durs ont retenti au-dessus de nos têtes, et nous nous sommes mis à nous balancer à une cadence soutenue.

— Mon Dieu ! me suis-je écrié. Elle a saisi le câble. Elle va sûrement le couper !

— Dites donc, doc, le moment est venu de faire surface. Je pense que nous en avons vu assez, et pour Bill Scanlan, c’est l’heure de « Home, sweet home » ! Réclamez l’ascenseur, et en route !

— Mais nous n’avons même pas accompli la moitié de notre travail ! a protesté Maracot. Nous n’avons fait que commencer l’exploration des arêtes du gouffre. Il faut au moins voir quelle est sa largeur ! Quand nous aurons atteint l’autre versant, je consentirai à remonter …

Il s’est penché vers le tube acoustique.

— … Tout va bien, capitaine. Avancez à la vitesse de deux nœuds jusqu’à ce que je donne l’ordre de stopper.

Lentement nous avons franchi le rebord du gouffre. Comme l’obscurité ne nous avait pas empêchés d’être attaqués, nous avons rallumé nos lampes. L’un des hublots était complètement obstrué par ce qui nous a semblé être le bas-ventre de la bête. Sa tête et ses grandes pinces travaillaient sur le haut de notre cage, et nous étions secoués comme une cloche carillonnée : le monstre devait avoir une force gigantesque. Des mortels se trouvèrent-ils jamais placés dans une situation analogue, avec huit mille mètres d’eau sous leurs pieds et un abominable monstre au-dessus de leurs têtes ? Nos oscillations devenaient de plus en plus violentes. Un cri de panique a retenti dans le tube : le capitaine s’était rendu compte des secousses imprimées au câble. Désespéré, Maracot a bondi en levant les bras au ciel. Même de l’intérieur de notre coquille, nous avons senti le choc provoqué par la rupture du câble. Dans la seconde qui a suivi, notre chute a commencé.

Quand ma mémoire se reporte à cet instant affreux, j’entends encore le cri sauvage poussé par Maracot.

— Le câble s’est rompu ! On ne peut rien faire ! Nous sommes tous des hommes morts ! a-t-il hurlé en empoignant le tube acoustique. Au revoir ! capitaine ! Adieu à tous !..

Tels ont été nos derniers mots au monde des hommes.

Nous ne sommes pas tombés comme une pierre, ainsi que vous pourriez le supposer. En dépit de notre poids, notre coquille creuse nous procurait une sorte de flottabilité qui nous soutenait. Nous avons sombré dans le gouffre lentement et en douceur. J’ai entendu un long coup de racloir, quand nous avons échappé aux pinces de l’ignoble bête qui avait été la cause de notre malheur ; puis dans un mouvement giratoire sans secousses, nous sommes descendus en dessinant des cercles. Au bout de cinq bonnes minutes (qui nous ont paru une heure) nous avons atteint la limite extrême de notre tube acoustique qui s’est cassé comme du fil. Notre tube d’aération s’est rompu au même moment. L’eau salée s’est précipitée à travers les ouvertures. De ses mains expertes, Bill Scanlan a fait une ligature avec des cordes autour de chacun des tubes en caoutchouc et a arrêté l’irruption de l’eau, tandis que le docteur Maracot dévissait le col de nos bouteilles d’air comprimé ; l’oxygène a fusé en sifflant. Quand le câble s’était rompu, la lumière s’était éteinte ; dans l’obscurité Maracot est parvenu à relier les piles Hellesens, et des lampes se sont allumées au plafond.

— … Elles devraient durer une semaine, a-t-il dit en grimaçant un sourire. Nous aurons au moins de la lumière pour mourir …

Hochant la tête, il nous a regardés avec une grande gentillesse.

— … Pour moi, aucune importance : je suis un vieillard, et j’ai accompli ma tâche en ce monde. Mon unique regret est d’avoir permis à deux jeunes hommes de m’accompagner. J’aurais dû courir le risque tout seul …

Je me suis contenté de lui serrer la main. Vraiment j’aurais été incapable de parler. Bill Scanlan est resté silencieux lui aussi. Nous sombrions lentement ; des ombres noires de poissons surpris s’écartaient de notre cage. Comme nos oscillations continuaient, je me disais que rien ne pourrait nous empêcher de basculer sur le côté ou même de tomber la tête en bas. Heureusement notre poids avait été bien équilibré, ce qui nous a permis de garder une certaine stabilité. En regardant le bathymètre, j’ai constaté que nous étions déjà à seize cents mètres.

— … Vous voyez que j’avais raison, a fait observer Maracot non sans complaisance. Vous avez lu mon article dans le bulletin de la Société Océanographique sur le rapport de la pression avec la profondeur, n’est-ce pas ? Je voudrais pouvoir réapparaître sur la terre, ne serait-ce que pour confondre Bülow de Giessen, qui s’est permis de me contredire.

— Ma parole ! Si seulement je pouvais encore dire un mot aux gens de la terre, je ne le gaspillerais pas avec une tête carrée ! a dit le mécanicien. À Philadelphie, je connais une jolie fille qui aura des larmes plein ses beaux yeux, quand elle apprendra que Bill Scanlan n’est plus de ce monde. En tout cas, nous avons une drôle de manière d’en sortir, de ce monde !

— Vous n’auriez pas dû venir ! ai-je murmuré en posant ma main sur la sienne.

— J’aurais été un bien piètre sportif si je vous avais laissés tomber ! Non, j’ai fait mon devoir. Je suis content de ne pas avoir flanché.

— Pour combien de temps en avons-nous ?

Je m’étais retourné vers le docteur Maracot. Il a haussé les épaules.

— De toutes façons, nous aurons le temps de voir le véritable fond de la mer, m’a-t-il répondu. Les bouteilles ont de l’air pour quatorze ou quinze heures encore. Par contre les déchets vont nous asphyxier lentement. Si nous pouvions nous débarrasser de notre bioxyde de carbone … !

— Impossible !

— Il y a une bouteille d’oxygène pur. Je l’avais prise en cas d’accidents. Un peu d’oxygène pur de temps à autre nous maintiendra en vie. Vous remarquerez que nous avons déjà dépassé trois mille trois cents mètres de profondeur.

— Pourquoi essayer de nous maintenir en vie ? Plus tôt nous en aurons fini, mieux cela vaudra !

— Voilà le bon tuyau ! s’est écrié Scanlan. Abrégeons tout, et que ce soit fini !

— Et nous manquerions le plus merveilleux spectacle que l’homme ait jamais vu !..

Maracot s’insurgeait.

— … Ce serait une trahison à l’égard de la science ! Enregistrons au contraire les faits jusqu’au bout, même s’ils doivent être ensevelis avec nos corps. Jouez le jeu à fond !

— Voilà qui est parlé, doc ! a opiné Scanlan. C’est vous qui avez les meilleures tripes de l’équipe ! Nous assisterons au spectacle jusqu’au baisser de rideau.

Nous étions tous les trois assis sur le canapé ; nous nous y cramponnions de toute la force de nos doigts quand la cage se penchait ou se balançait ; les poissons continuaient à tracer des traînées lumineuses de bas en haut de l’autre côté des hublots.

— Nous sommes maintenant à cinq mille mètres, a fait observer Maracot. Je vais nous donner de l’oxygène, Monsieur Headley, car l’atmosphère sent un peu trop le renfermé. Au fait, ajouta-t-il avec son petit rire sec, ce gouffre sera certainement le gouffre Maracot jusqu’à la fin des temps : quand le capitaine Howie ramènera la nouvelle, mes collègues veilleront à ce que mon tombeau soit aussi mon monument ! Bülow de Giessen lui-même …

Il a marmonné un grief scientifique incompréhensible.

Nous surveillions l’aiguille qui rampait vers les six mille mètres. À un moment donné, nous sommes entrés en collision avec quelque chose de lourd, et nous avons éprouvé une telle secousse que j’ai craint que nous ne basculions sur le flanc. Peut-être était-ce un énorme poisson ? À moins que nous n’ayons heurté une saillie de la falaise du sommet de laquelle nous avions été précipités. Dire que ce plateau nous avait semblé situé si bas ! À présent, du sein de notre gouffre, il nous paraissait tout près de la surface … Nous continuions à dessiner des cercles, à tomber de plus en plus bas à travers une immensité opaque. Le cadran enregistrait sept mille cinq cents mètres.

— Nous approchons du terme de notre croisière, a déclaré Maracot. L’an dernier mon enregistreur m’avait indiqué une profondeur de huit mille mètres. Dans quelques minutes, nous serons fixés sur notre sort. Il se peut que le choc nous réduise en bouillie. Il se peut aussi …

À ce moment précis nous avons atterri.

Jamais bébé couché par sa tendre mère sur un lit de plumes ne s’est posé plus doucement que nous, sur l’extrême-fond de l’océan Atlantique. La vase tendre, épaisse, élastique qui nous a recueillis s’est révélée un nid parfait qui nous a épargné la plus petite secousse. C’est à peine si nous avons chancelé sur notre siège ; heureusement d’ailleurs, car nous étions perchés sur une sorte de proéminence, de tertre recouvert d’une boue épaisse, gélatineuse et visqueuse : nous nous sommes balancés en équilibre instable : une bonne partie de notre base ne reposant sur rien, nous risquions de chavirer ; en fin de compte, notre cage s’est légèrement enlisée et immobilisée. Alors le docteur Maracot a regardé à travers son hublot, il a poussé un cri de surprise et il s’est précipité vers l’interrupteur pour éteindre nos lampes.

Nous avons été stupéfaits : au lieu d’être plongés dans les ténèbres, nous voyions clair. À l’extérieur il existait une lumière confuse, brumeuse, qui ressemblait au froid rayonnement d’un matin d’hiver, qui nous ouvrait un champ visuel sur quelques centaines de mètres dans chaque direction. Phénomène impossible, inconcevable ! Mais le témoignage de nos sens était là pour nous prouver la réalité. Le fond du grand Océan est lumineux.

— Pourquoi pas ? s’est écrié Maracot après deux minutes d’observation admirative. J’aurais bien dû le prévoir ! Ce limon de glorigérine ou de ptéropode n’est-il pas le produit de la décomposition de milliards de milliards de créatures organiques ? Qui dit décomposition dit luminosité phosphorescente ! Où, dans toute la création, le verrait-on mieux qu’ici ? Ah, c’est tout de même pénible d’avoir une telle démonstration sous les yeux, et de ne pas pouvoir communiquer notre science au monde !

— Et pourtant, lui ai-je fait observer, nous avons pêché une demi-tonne de gélatine de radiolaires, et nous n’avons pas détecté un rayonnement pareil.

— Ils l’avaient perdu au cours de leur long voyage jusqu’à la surface. Et qu’est-ce qu’une demi-tonne à côté de cette immensité de plaines en putréfaction lente ? Et voyez, regardez ! Les animaux des grands fonds marins pâturent sur ce tapis organique exactement comme nos vaches paissent dans les prés !

Tout un troupeau de gros poissons noirs, lourds et trapus, traversait en effet lentement le lit de l’Océan pour se diriger vers nous ; ils fouillaient comme des porcs parmi les excroissances spongieuses, et ils grignotaient tout en avançant. Une grosse bête rouge, qui avait bien l’air d’une stupide vache des océans, ruminait devant mon hublot ; d’autres paissaient et broutaient ici et là ; de temps à autre elles levaient la tête pour regarder l’objet bizarre qui venait de faire son apparition parmi elles.

Je ne pouvais qu’être émerveillé par Maracot. Dans cette atmosphère viciée, assis sous l’ombre même de la mort, il obéissait encore à sa vocation de savant, et il se hâtait de transcrire diverses observations sur son carnet. Sans suivre une méthode aussi scrupuleuse, je n’en prenais pas moins force notes mentales, qui demeureront pour toujours gravées dans ma mémoire. Les plus basses plaines de l’Océan sont faites d’argile rouge ; mais ici cet argile était enduit d’alluvions gris qui formaient à perte de vue une plaine ondulée. Cette plaine n’était pas lisse ; sa surface était brisée par de nombreux mamelons bizarres comme celui où nous étions perchés ; ces accidents de terrain se détachaient dans la lumière spectrale. Entre eux flottaient et dérivaient de grands nuages de poissons étranges ; la plupart étaient inconnus de la science ; ils exhibaient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, avec une prédominance du noir et du rouge. Maracot les examinait avec passion.

L’air commençant à devenir irrespirable, nous avons eu recours à une nouvelle émission d’oxygène. Fait curieux : nous avions faim, tous les trois. Je serais plus exact si j’écrivais que nous éprouvions les affres d’une faim dévorante. Nous nous sommes jetés sur du bœuf en conserve, du pain et du beurre, et nous avons arrosé ce repas d’un bon whisky, dû à la prévoyance de Maracot. Mes perceptions se trouvant stimulées, je m’étais assis devant mon hublot et je mourais d’envie de fumer une dernière cigarette, quand mes yeux ont distingué quelque chose qui a déclenché dans ma tête un tourbillon de pensées et d’anticipations.

J’ai dit que la plaine grise ondulée de chaque côté de notre cage était parsemée de mamelons. L’un d’eux, particulièrement important, était situé juste devant mon hublot, à une dizaine de mètres environ. Il portait sur son flanc une certaine tache. En l’observant plus attentivement, j’ai constaté à mon vif étonnement que cette tache se prolongeait et faisait le tour du renflement. Quand on est si près de la mort, il en faut beaucoup pour s’émouvoir à propos de choses de ce monde. Toutefois le souffle m’a manqué, et mon cœur s’est arrêté de battre, quand j’ai tout à coup compris qu’il s’agissait d’une frise et que, tout abîmée et couverte de barnacles qu’elle était, elle avait sûrement été sculptée autrefois par une main humaine. Maracot et Scanlan se sont précipités à mon hublot et ils ont contemplé avec un égal ahurissement cette trace des activités omniprésentes de l’homme.

— C’est de la sculpture, pour sûr ! s’est exclamé Scanlan. Je parie que cette grosse bosse a été le toit d’une maison. Mais dans ce cas, les autres seraient aussi des maisons. Dites donc, patron, nous sommes tombés pile sur une vraie ville !

— Oui, vraiment c’est une ancienne cité, a opiné Maracot. La géologie nous enseigne que les mers ont été jadis des continents et les continents des mers ; mais j’avais toujours repoussé l’idée qu’à une époque aussi récente que l’ère quaternaire un effondrement atlantique avait pu se produire. La relation par Platon des racontars égyptiens aurait donc un fondement de vérité ? Ces formations volcaniques indiqueraient que l’effondrement en question a été provoqué par un séisme.

— Ces dômes sont disposés avec une régularité évidente, ai-je remarqué. Je commence à penser qu’il ne s’agit pas de maisons séparées, mais de coupoles qui ornent le toit d’un énorme édifice.

— Je crois que vous avez raison, a dit Scanlan. Il y en a quatre gros aux angles et des plus petits dans les alignements intermédiaires. Si nous pouvions voir l’ensemble, nous constaterions là que c’est bel et bien un bâtiment. Vous pourriez y loger toute l’usine Merribank, et pas mal d’autres par surcroît !

— Il a été enseveli jusqu’au toit par le dégouttement continu d’en haut, a expliqué Maracot. D’autre part, il s’est conservé sans se pourrir. Nous avons une température constante légèrement supérieure à zéro degré dans les grands fonds ; elle arrêterait le processus de destruction. Même la dissolution des dépôts bathyques qui pavent le lit de l’Océan et qui nous donnent incidemment de la luminosité doit être très lente. Mais, mon Dieu, ce marquage n’est pas une frise ; c’est une inscription !..

Sans aucun doute, il ne se trompait pas. Le même symbole se retrouvait un peu partout. Ces taches étaient indiscutablement des lettres d’un alphabet archaïque.

— … J’ai un peu étudié l’antiquité phénicienne, et dans ces caractères je trouve quelque chose qui éveille en moi des souvenirs ! a ajouté notre chef. Hé bien, nous avons vu une cité engloutie des temps anciens, mes amis, et nous emporterons dans la tombe de merveilleuses connaissances ! Il n’y a plus rien à apprendre. Notre livre de science est fermé. Je suis d’accord avec vous : plus tôt viendra la fin, mieux cela vaudra.

Elle ne pouvait plus tarder. L’air était stagnant, irrespirable, si chargé de gaz carbonique que l’oxygène pouvait à peine se frayer son chemin contre la pression. En nous mettant debout sur le canapé, nous pouvions aspirer un peu d’air plus pur, mais les vapeurs méphitiques s’élevaient peu à peu. Le docteur Maracot s’est croisé les bras avec résignation, et sa tête s’est inclinée sur sa poitrine. Vaincu par le bioxyde de carbone, Scanlan était déjà étalé de tout son long sur le plancher. Moi, j’avais la tête qui tournait, et je sentais un poids intolérable m’oppresser. J’ai fermé les yeux, et j’ai compris que j’allais perdre connaissance. Alors j’ai soulevé mes paupières pour adresser un dernier coup d’œil au monde que je quittais … et j’ai bondi en poussant une exclamation de stupéfaction.

Un homme nous regardait par le hublot !

Était-ce du délire ? J’ai empoigné Maracot par l’épaule et je l’ai secoué violemment. Il s’est redressé, et bouche bée, incapable d’émettre un son, il a contemplé cette apparition. Puisqu’il voyait la même chose que moi, il ne s’agissait donc pas d’une fiction jaillie de mon cerveau. La tête qu’encadrait le hublot était longue, mince, bronzée ; elle se terminait par une courte barbe en pointe ; deux yeux vifs furetaient dans notre cage, pour bien noter tous les détails de notre situation. Notre stupéfaction n’avait d’égale que celle que nous lisions dans le regard de l’homme. Nos lampes étaient allumées. Vraiment, ce devait être pour l’inconnu un tableau bien extraordinaire que cette chambre de mort dans laquelle un homme inanimé gisait par terre, tandis que deux autres le dévisageaient avec les traits torturés, déformés d’agonisants par asphyxie ! Maracot et moi, nous avions la main à notre gorge, et nos poitrines haletantes exprimaient un message de désespoir. L’homme a fait un geste de la main et il s’est éloigné précipitamment.

— Il nous abandonne à notre sort ! s’est écrié Maracot.

– À moins qu’il ne soit allé chercher du secours. Transportons Scanlan sur le canapé. Il va mourir si nous le laissons par terre …

Nous avons relevé et transporté le mécanicien, et nous avons calé sa tête contre des coussins. Il avait le visage gris et il délirait doucement ; mais son pouls, bien que faible, battait régulièrement.

— … Il ne faut pas encore désespérer, ai-je grogné.

— Mais c’est de la folie ! s’est exclamé Maracot. Comment un homme pourrait-il vivre au fond de l’Océan ? Comment respirerait-il ? C’est une hallucination collective. Mon jeune ami, nous sommes en train de devenir fous !

J’ai regardé le paysage gris, désert, qu’éclairait cette sinistre lumière spectrale, et je me suis dit que Maracot devait avoir raison. Mais soudain, j’ai eu l’impression que le décor s’agitait. Des ombres se dessinaient dans l’eau, au loin. Et puis leurs formes ont pris de la consistance, se sont affirmées, solidifiées, jusqu’à devenir des silhouettes en mouvement. Oui, c’étaient des hommes, c’était une véritable foule qui se précipitait dans notre direction à travers l’eau, qui arrivait devant nos hublots, s’y pressait et s’y bousculait, nous montrait du doigt et gesticulait dans une discussion animée. Plusieurs femmes s’étaient mêlées aux hommes. L’un de ceux-ci, solidement bâti, avait une très grosse tête et une longue barbe noire ; incontestablement il détenait de l’autorité. Il a procédé à un rapide examen de notre coquille d’acier ; comme une partie de notre base débordait du mamelon sur lequel nous nous étions immobilisés, il a pu voir qu’une trappe était aménagée dans le fond. Il a fait partir un messager, pendant qu’il multipliait des signes énergiques, impératifs pour que de l’intérieur, nous ouvrions la trappe.

— Pourquoi pas ? ai-je demandé à Maracot. Nous avons le choix entre deux morts : la noyade ou l’asphyxie. Je suis incapable de demeurer ici plus longtemps.

— Nous pouvons fort bien éviter la noyade. L’eau pénétrant par la base ne pourra pas s’élever au-dessus du niveau de l’air comprimé. Donnez à Scanlan un peu de whisky. Il faut qu’il fasse un effort, même si ce doit être le dernier …

J’ai fait ingurgiter de force un peu d’alcool à notre mécanicien. Il a tout avalé, et il a regardé autour de lui avec des yeux ahuris. Nous l’avons installé et maintenu sur son séant. Il était encore à demi étourdi ; en quelques mots je lui ai expliqué la situation.

— … Nous courons le risque d’un empoisonnement par le chlore si l’eau atteint les batteries, a expliqué Maracot. Ouvrez toutes les bouteilles d’air, car plus nous aurons de pression, moins nous aurons d’eau. Bien ! Aidez-moi maintenant à tirer sur le levier.

Nous avons réuni nos forces pour actionner le levier, et nous avons levé la plaque circulaire qui constituait le fond de notre petite maison. J’avais l’impression que je me suicidais délibérément. L’eau verte, qui brillait et miroitait sous nos lampes, s’est ruée à l’intérieur avec force glouglous. Elle a grimpé jusqu’à nos pieds, jusqu’à nos genoux, jusqu’à notre taille ; puis elle s’est arrêtée. Mais la pression de l’atmosphère devenait intolérable. Nous avions des bourdonnements dans la tête, on battait le tambour dans nos oreilles. Nous n’aurions certainement pas survécu longtemps.

Pour ne pas tomber dans l’eau, nous nous étions agrippés au porte-bagage. Dans cette position, nous ne pouvions plus regarder par les hublots, ni surveiller les préparatifs qui précédaient notre délivrance. En fait, il nous semblait incroyable que nous pussions être effectivement secourus ; mais l’air réfléchi et résolu de ces inconnus, et spécialement de leur chef barbu, autorisait une vague espérance. Tout à coup nous avons aperçu sa tête dans l’eau, à nos pieds ; quelques secondes plus tard, il était debout à côté de nous. Il n’était pas grand, mais très robuste ; il m’arrivait à l’épaule ; il nous examinait avec de grands yeux bruns pleins d’une confiance amusée, qui avaient l’air de nous dire : « Pauvres types ! Vous croyez que vous êtes dans le pétrin ? Rassurez-vous : nous allons vous en sortir ! »

Un détail m’a laissé pantois : l’homme, en admettant qu’il fût un échantillon de la même humanité que la nôtre, avait tout autour de lui une enveloppe transparente qui protégeait sa tête et son buste en ne laissant dégagés que ses bras et ses jambes. Si transparente que dans l’eau elle était invisible. À l’air elle scintillait comme de l’argent, mais elle était aussi claire que le verre le plus fin. J’ai remarqué qu’il portait une curieuse bosse sur chaque épaule, à l’intérieur de sa gaine protectrice : elle ressemblait à une boîte oblongue percée de nombreux trous. Il avait l’air de porter des épaulettes.

Quand notre nouvel ami nous a rejoints, un autre homme est apparu par la trappe ouverte du fond, et il a lancé successivement trois grosses bulles de verre qui sont venues flotter à la surface de l’eau. Puis six petites boîtes ont été passées au chef de la main à la main ; il nous les a fixées aux épaules par des courroies. Déjà je commençais à comprendre que la vie de ce peuple étrange ne comportait aucune infraction aux lois naturelles, et que l’une des deux boîtes devait produire de l’air, l’autre absorbant les déchets de notre organisme. Ensuite il nous a recouverts chacun d’une bulle de verre : c’était un costume transparent, analogue au sien, qui se refermait étroitement sur les avant-bras et à la taille par des bandes élastiques, si bien que l’eau ne pouvait pénétrer. À l’intérieur de ce costume, nous pouvions enfin respirer tout à notre aise. Ç’a été pour moi une grande joie que de voir Maracot m’adresser son vieux clin d’œil derrière ses grosses lunettes, tandis que le large sourire de Bill Scanlan me rassurait sur sa résurrection. Notre sauveteur nous a soigneusement inspectés l’un après l’autre avec un air de satisfaction grave ; puis il nous a fait signe de le suivre par la trappe et de sortir sur le lit de l’océan. Une douzaine de mains se sont tendues vers nous pour nous aider à passer par la trappe, et nous avons fait nos premiers pas vacillants sur le limon visqueux.

Aujourd’hui encore ce souvenir m’électrise ! Nous nous trouvions donc là, tous les trois, indemnes et à notre aise au fond d’un gouffre d’eau de huit mille mètres de haut ? Où était la pression terrifiante sur laquelle tant de savants avaient débridé leur imagination ? Elle ne nous affectait pas davantage que les poissons raffinés qui nageaient autour de nous. Certes, nos corps étaient protégés par ces légères cloches de matière vitreuse qui était plus robuste, plus solide que l’acier le mieux trempé ; mais nos membres, qui étaient, eux, exposés directement à l’eau, n’éprouvaient rien de plus que la ferme résistance du liquide, à la longue négligeable. C’était merveilleux de nous sentir bien en vie, tous les trois, et de regarder derrière nous la coquille d’où nous avions émergé ! Les piles n’avaient pas épuisé leur charge : notre cage présentait une apparence de féerie avec les faisceaux de lumière jaune qui s’en échappaient par chaque hublot, tandis qu’une foule de poissons se rassemblait devant les vitres. Le chef a pris Maracot par une main, et nous nous sommes mis en route à travers la fondrière aqueuse.

C’est à ce moment que s’est produit un incident tout à fait surprenant, qui visiblement a étonné autant que nous nos nouveaux compagnons. Au-dessus de nos têtes, un petit objet noir est descendu de l’obscurité des eaux supérieures et se balançant doucement, s’est posé sur le lit de l’océan à peu de distance de l’endroit où nous marchions. C’était, bien sûr, la ligne de sonde des grands fonds du Strafford ; le capitaine procédait au sondage de ce gouffre auquel serait associé le nom de notre expédition. Nous l’avions déjà vue en cours de descente ; le drame de notre disparition avait suspendu l’opération ; mais elle avait repris ; personne à bord ne devait se douter que la ligne de sonde était tombée presque à nos pieds. Le capitaine ne devait pas non plus se rendre compte qu’elle avait touché le fond, car elle demeurait immobile dans la vase. Au-dessus de moi s’étirait la corde de piano tendue qui me reliait par huit mille mètres d’eau au pont de notre navire. Oh, si je pouvais écrire un billet et l’attacher à cette sonde ! L’idée certes était absurde ; mais pourquoi tout de même ne pas faire parvenir un message prouvant que nous n’étions pas morts ? Ma veste était recouverte par la cloche de verre, et je ne pouvais pas fouiller dans mes poches. Mais au-dessous de la taille rien ne me gênait : mon mouchoir se trouvait par hasard dans la poche de mon pantalon. Je l’ai tiré et je l’ai attaché au fil de sonde. Aussitôt après le poids s’est libéré grâce à son mécanisme automatique et j’ai vu mon tortillon blanc remonter vers le monde que je ne reverrais plus. Nos nouveaux amis ont examiné les soixante-quinze livres de plomb avec un vif intérêt : finalement ils ont décidé de les emporter avec eux.